絞り:F11 / シャッタースピード:1/125秒 / ISO:160 / 使用機材:LEICA M9-P + W-Nikkor 3.5cm/f1.8

絞り:F11 / シャッタースピード:1/125秒 / ISO:160 / 使用機材:LEICA M9-P + W-Nikkor 3.5cm/f1.8

ライカLマウントには、かつて様々なメーカーが参入していました。今回撮影を行ったのは日本光学、現在のニコン株式会社が製造した大口径広角レンズ『W-Nikkor 3.5cm/f1.8』。

このレンズが発売されたのは1956年。日本光学では当時、自社開発の『Nikon S』シリーズと並行してLマウントのレンズを生産していました。当時の広角レンズはLEICA純正品では『Summaron 35mm/f3.5』および『Elmar 3.5cm/f3.5』ですから、当時このレンズがどれほど大口径だったかお分かり頂けるかと思います。コンピューターによる自動計算が出来ない中で、これほどの大口径レンズを設計するのは正に至難の業。当時の設計者の熱意の結晶と言える1本でしょう。

撮影してみて驚くのはその開放から素直な描写です。上のカットでは絞り込んでいますが、優しいトーンが実に魅力的です。

絞り:F2.0 / シャッタースピード:1/250秒 / ISO:160 / 使用機材:LEICA M9-P + W-Nikkor 3.5cm/f1.8

絞り:F2.0 / シャッタースピード:1/250秒 / ISO:160 / 使用機材:LEICA M9-P + W-Nikkor 3.5cm/f1.8

開放では周辺の光量落ちと柔らかなフレアが印象的です。ただそんな中でも解像線はしっかりしていますし、周辺に至っても像に崩れが見られないのはさすがのものです。

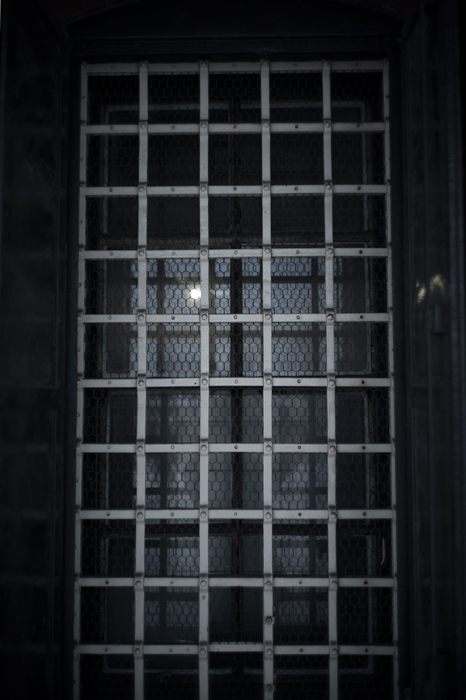

絞り:F5.6 / シャッタースピード:1/60秒 / ISO:640 / 使用機材:LEICA M9-P + W-Nikkor 3.5cm/f1.8

絞り:F5.6 / シャッタースピード:1/60秒 / ISO:640 / 使用機材:LEICA M9-P + W-Nikkor 3.5cm/f1.8

2絞りほどすると、一気にシャープなメリハリのある描写に変わります。ニッコールレンズらしい黒の締まった描写はモノクロームでも力強い画が期待できそうで、このレンズに柔らかさと硬派な印象の二面の魅力を感じさせます。

絞り:F5.6 / シャッタースピード:1/500秒 / ISO:160 / 使用機材:LEICA M9-P + W-Nikkor 3.5cm/f1.8

絞り:F5.6 / シャッタースピード:1/500秒 / ISO:160 / 使用機材:LEICA M9-P + W-Nikkor 3.5cm/f1.8

圧する様な雲の低くたれ込めた印象、その微妙なトーンまでしっかりと描き出しています。

絞り:F8.0 / シャッタースピード:1/60秒 / ISO:640 / 使用機材:LEICA M9-P + W-Nikkor 3.5cm/f1.8

絞り:F8.0 / シャッタースピード:1/60秒 / ISO:640 / 使用機材:LEICA M9-P + W-Nikkor 3.5cm/f1.8

絞り:F1.8 / シャッタースピード:1/350秒 / ISO:160 / 使用機材:LEICA M9-P + W-Nikkor 3.5cm/f1.8

絞り:F1.8 / シャッタースピード:1/350秒 / ISO:160 / 使用機材:LEICA M9-P + W-Nikkor 3.5cm/f1.8

背景のボケは状況により2線ボケのようになる事もありますが、こうしたオールド大口径レンズではそれも醍醐味でしょう。ピント面は想像以上にシャープです。

絞り:F2.8 / シャッタースピード:1/90秒 / ISO:200 / 使用機材:LEICA M9-P + W-Nikkor 3.5cm/f1.8

絞り:F2.8 / シャッタースピード:1/90秒 / ISO:200 / 使用機材:LEICA M9-P + W-Nikkor 3.5cm/f1.8

絞り:F1.8 / シャッタースピード:1/25秒 / ISO:800 / 使用機材:LEICA M9-P + W-Nikkor 3.5cm/f1.8

絞り:F1.8 / シャッタースピード:1/25秒 / ISO:800 / 使用機材:LEICA M9-P + W-Nikkor 3.5cm/f1.8

光量の少ないシチュエーションでは、こうした大口径レンズは大活躍してくれますね。やわらかなトーンが実に魅力的です。

絞り:F6.7 / シャッタースピード:1/350秒 / ISO:160 / 使用機材:LEICA M9-P + W-Nikkor 3.5cm/f1.8

絞り:F6.7 / シャッタースピード:1/350秒 / ISO:160 / 使用機材:LEICA M9-P + W-Nikkor 3.5cm/f1.8

絞り:F1.8 / シャッタースピード:1/60秒 / ISO:400 / 使用機材:LEICA M9-P + W-Nikkor 3.5cm/f1.8

絞り:F1.8 / シャッタースピード:1/60秒 / ISO:400 / 使用機材:LEICA M9-P + W-Nikkor 3.5cm/f1.8

夜の町を描くにも、このレンズはコンパクトで使い勝手のよいものでしょう。往年の写真家達にも愛された、大口径広角レンズです。

“Nikon-S”マウントがメインで販売された本レンズ。”Nikon-S”→”Leica L”マウントアダプター等も市販されていますが、大口径のこのレンズは装着できない事が多く、一層オリジナルのこのLマウントは重宝されます。手抜きのないしっかりとした仕上げはさすが『日本光学』。当時世界最高の明るさを誇ったレンズ、魅力的な1本です。

Photo by MAP CAMERA Staff