ライカブティックMapCamera Shinjuku は、2月20日にオープン8周年を迎えます。

これもひとえに、たくさんのお客様のご愛顧あってのこと。心より御礼を申し上げます。

さて、1年に1度のライカブティックにとって記念すべきこの2月。

8回目の今年は「ライカ恋慕」と、題しまして、マップカメラきってのライカ好きに、ただひたすらと「一人一人のライカ愛!」を語ってもらいます。

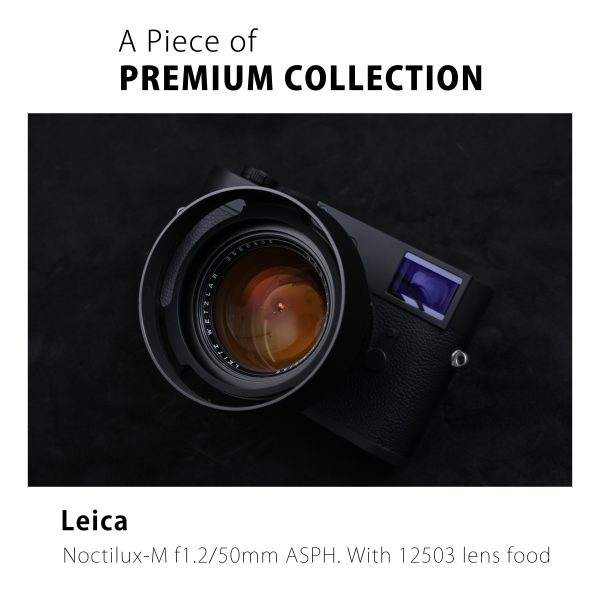

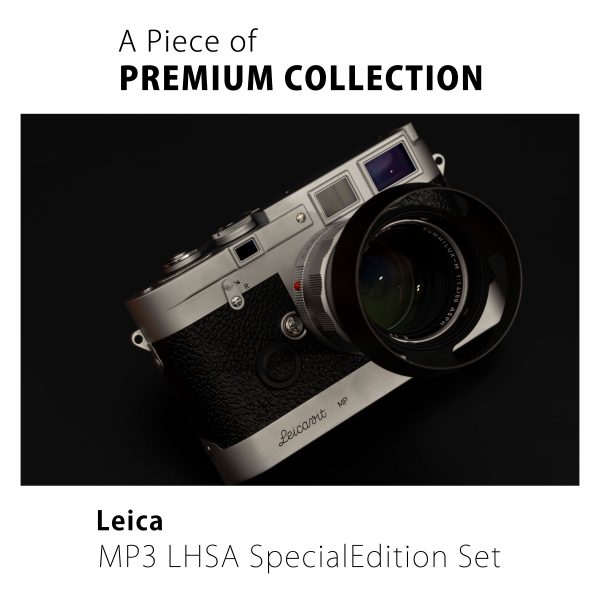

ライカはとにかく高価。

ライカは歴史が長くて敷居が高い。

ライカというだけでピント合わせるのも難しそう。

今はまだそう感じている方も多いのではないでしょうか。

確かに、価格や長い歴史、操作方法などは事実として変わることはないでしょう。 それでも数分後、このブログを読み終えた前と後では何かが違って見える、かもしれません。

様々なハイスペックカメラが世に溢れる今の時代に、ライカを愛し、使い続ける理由とはなんなのか。

十人十色の視点から愛でるライカ、さあ今回も紐解いてまいりましょう。

筆者はLeica M4,M6TTL 0.85, M9と3台のライカボディを持っています。

筆者はLeica M4,M6TTL 0.85, M9と3台のライカボディを持っています。

その中で最も愛が深いもの。それがM6 TTL 0.85です。筆者が初めて購入したライカ、いわゆるファーストライカです。

こちらはフィルムボディ。M型フィルムライカと呼ばれるものです。

元々あまりライカには興味がなかった筆者。偶然良い個体と出会ってしまい、フィルム好きとしてはフィルムライカを持っていてもいいかなという気持ちで購入しました。ほとんど衝動買いに近い形でしたが、今となっては一番好きなカメラになりました。

もともとはCONTAXが大好きで、Carl Zeissのレンズを愛用していました。

もともとはCONTAXが大好きで、Carl Zeissのレンズを愛用していました。

ストラップやフラッシュに今もその名残が。このM6についているフラッシュはCONTAXのTLA200というもの。

発光しますが、GN20フル発光のみとなってしまいます。正直あまり実用的ではありませんが、見た目が好きなので使い続けています。

他にもKonicaのHX-18Wというフラッシュも使っています。

他にもKonicaのHX-18Wというフラッシュも使っています。

こちらは外光オートが使えるので純正フラッシュを使用してのTTL調光よりは精度が落ちますが、比較的綺麗にフラッシュ撮影ができます。

Leica M4もフラッシュを使用することができますがホットシューにX接点を持っておらず、クリップオンでの使用ができません。

そういった面も含め汎用性のあるM6が使いやすく好きです。

このM6 TTL 0.85はファインダーの倍率が高いのも好きなポイントのひとつです。

M型フィルムライカで採用されることの多い倍率は0.72倍です。50mmで被写体と見ると下のようになります。

※撮影距離0.7mです。

Leica M4 50Jahre ファインダー倍率0.72倍

Leica M4 50Jahre ファインダー倍率0.72倍

こちらが0.85倍になると…。

Leica M6 TTL 0.85 ファインダー倍率0.85倍

Leica M6 TTL 0.85 ファインダー倍率0.85倍

いかがでしょうか。かなりグッと被写体が拡大されて見やすくなります。

50mmをよく使う筆者にとってはここがすごく気に入っているポイントのひとつです。

また、外観や細部へのこだわりもライカが好きな理由の一つです。

購入当時はスナップカメラなのだから目立ってはいけない!と思いパーマセルでロゴを隠して使っていました。

今はそこまでこだわりはないのですが、慣れてしまったのでそのままにしています。

使用感のあるパーマセルの姿も今まで使ってきた証のようになり良い雰囲気です。 お隣はM4 50Jahreです。M6 TTLの方が少し背が高く無骨なイメージ。

お隣はM4 50Jahreです。M6 TTLの方が少し背が高く無骨なイメージ。

露出計やフラッシュの有無しなどシーンによってどちらを使うか決めるのがほとんどですが、あとはその日の気分で2台のフィルムを使い分けています。M4は最近オーバーホールに出して動作が快調です。巻き上げやダイアルの各部に至るまで滑らかな操作感でついつい空シャッターを切ってしまいます。

故に大切に使っていきたいなと思ってしまいがちで、ガシガシ使うシーンではM6の方が出番が多いかもしれません。

余談ですが、フィルムライカのシャッターに関しては一度は皆様にも体感していただきたいなと常日頃思います。

「コトッ」というような一眼レフにはないリラックスした音は一度体験するとまた聞きたくなってしまいます。  手前M4、奥M6TTL

手前M4、奥M6TTL

背くらべをすると2台の高さの違いはそこまで無いように見えますが、

実際に手にしてみるとM6TTLの方がかなり大きく見えます。

トップカバーを見ても違いがあります。

トップカバーを見ても違いがあります。

M4 50Jahreは刻印があるのに比べてM6TTLは何も印字がなくマットな印象です。

シャッターボタンもM6TTLの方が大きいです。

シャッターボタンもM6TTLの方が大きいです。

ファインダーを覗きながらクルクルと回すこともでき使いやすいです。

「OFF」スイッチもつきました。

M6TTL以前のM6は巻き上げてしまうと露出計が点灯し続けてしまい電池がすぐに消耗してしまっていましたが、このスイッチが付いてその心配もなくなりました。

ここからはM6TTLで撮影した写真を何枚かご紹介いたします。 ズマリット M50mmF1.5

ズマリット M50mmF1.5

こちらもズマリット50mm F1.5 で撮影しました。

こちらもズマリット50mm F1.5 で撮影しました。

優しい写真が撮れるレンズで気に入っています。シンプルなカメラなので細かい設定に気を取られることもなく、撮るものと向き合って撮影することができます。

ズミルックスM50mm F1.4後期型

ズミルックスM50mm F1.4後期型

撮った写真を見返してみると何気ない日常を撮っていることが多いです。

それだけ身近なカメラになっているということでしょうか。

ズマリット M50mmF1.5鮮烈な青の描写が得意なCarl Zeissレンズとは違い、ライカレンズは暖色よりのニュートラルなトーン。

こちらは宮崎光学のAPOQUALIA-G 35mm F1.4 です。かなり小型なレンズですが、アポクロマート設計。色ずれを抑えつつ、レンズの味はたっぷりと残してある一本です。

ズミルックスM35mm F1.4 2ndを彷彿とさせる描写が気に入っています。

当初は1台だけでいいやと思っていたライカですが、だんだんと増えていき今や3台になりました。

レンズもボディもどんどん沼にハマっていきました。

なぜフィルムボディを2つも?と思う方も多いでしょう。

かなり感覚的な話になってしまうのですが、フィルムボディも個体それぞれの感触があり、同じM4やM6でも感触が少し異なる気がするのです。

M型フィルムは部品をただ組むだけでは使いづらく、熟練した職人によりグリスなどの調整を施されはじめてあの滑らかな感触が得られると聞いたことがあります。同じボディでも調整によってシャッターや巻き上げの感触が別物に感じることもあるのです。

デジタルボディでも過去のモデル=色合いが悪いなどといった印象がなく、どの世代のボディを使ってもそれぞれに他にない良さがあります。

純粋に新しい機種が自分にとってのベストではなく、むしろ1世代前の機種であったりする方が自分に合っていたりするところがライカが広く愛される理由のような気がします。

モノとしてのデザインも洗練されているのでいつも身につけていたい!と感じますし、毎日見ていても飽きません。

たとえ傷がついても自分が使ったという証に思えますし、これからもずっと共に写真を撮る相棒となってくれる気がする不思議なカメラです。

「撮る道具」でもあり、「人生を共にするもの」にもなるのがライカなのだと思います。

まだまだLeica好きのスタッフの記事が続きます。

Leicaに少しでも興味を持っていただければ幸いです。

次回もお楽しみにお待ちください。

↓バックナンバーはこちらからどうぞ↓

↓Leica Boutique MapCamera Shinjuku 8周年を記念したイベントはこちらからどうぞ↓