【FUJIFILM】付けたらどうなる?GFX+VMレンズ~NOKTON編~

GFXにライカMレンズを付けた場合の影響について検証しているこの企画。今回は4回目。

今まではライカのレンズに焦点を当てていました。今回は趣向を変えてVoigtlanderの代表レンズシリーズであるNOKTONシリーズを

GFXと組み合わせたらどうなるのか、検証していきましょう。いつもの前置きになってしまいますが、GFXのフルイメージサークルでの使用は

メーカーの推奨していない使用方法の為「自己責任」となります(毎回ごめんなさい!)。35mmクロップモードでの使用推奨となります。

1本目はNOKTON 35mm F1.2 Aspherical III VM。無限遠側・開放撮影。

1本目はNOKTON 35mm F1.2 Aspherical III VM。無限遠側・開放撮影。

今年の3月に発売された最新レンズ。やはり35mmの壁は厚い…しかしケラレがややなだらかにも見えます。

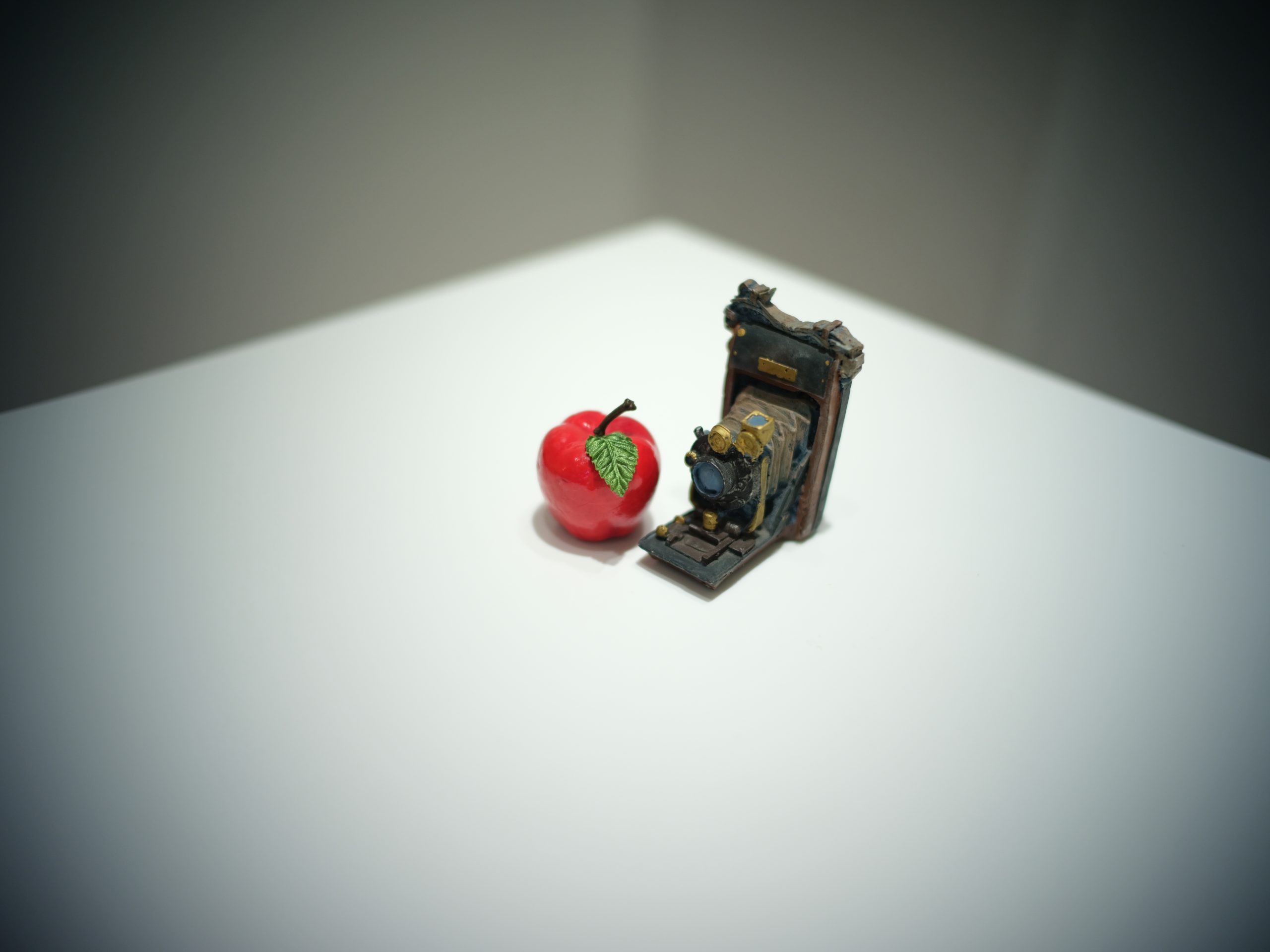

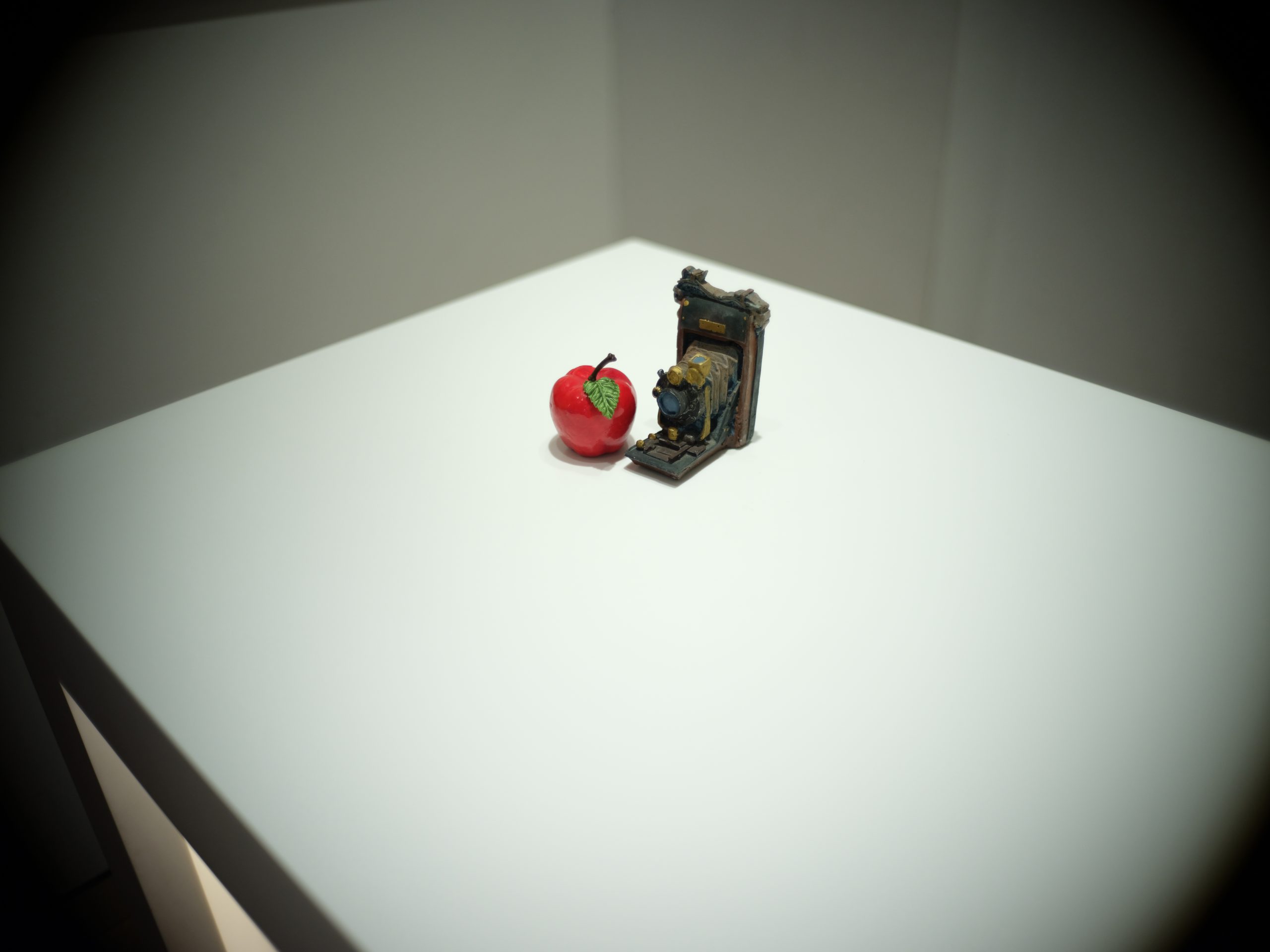

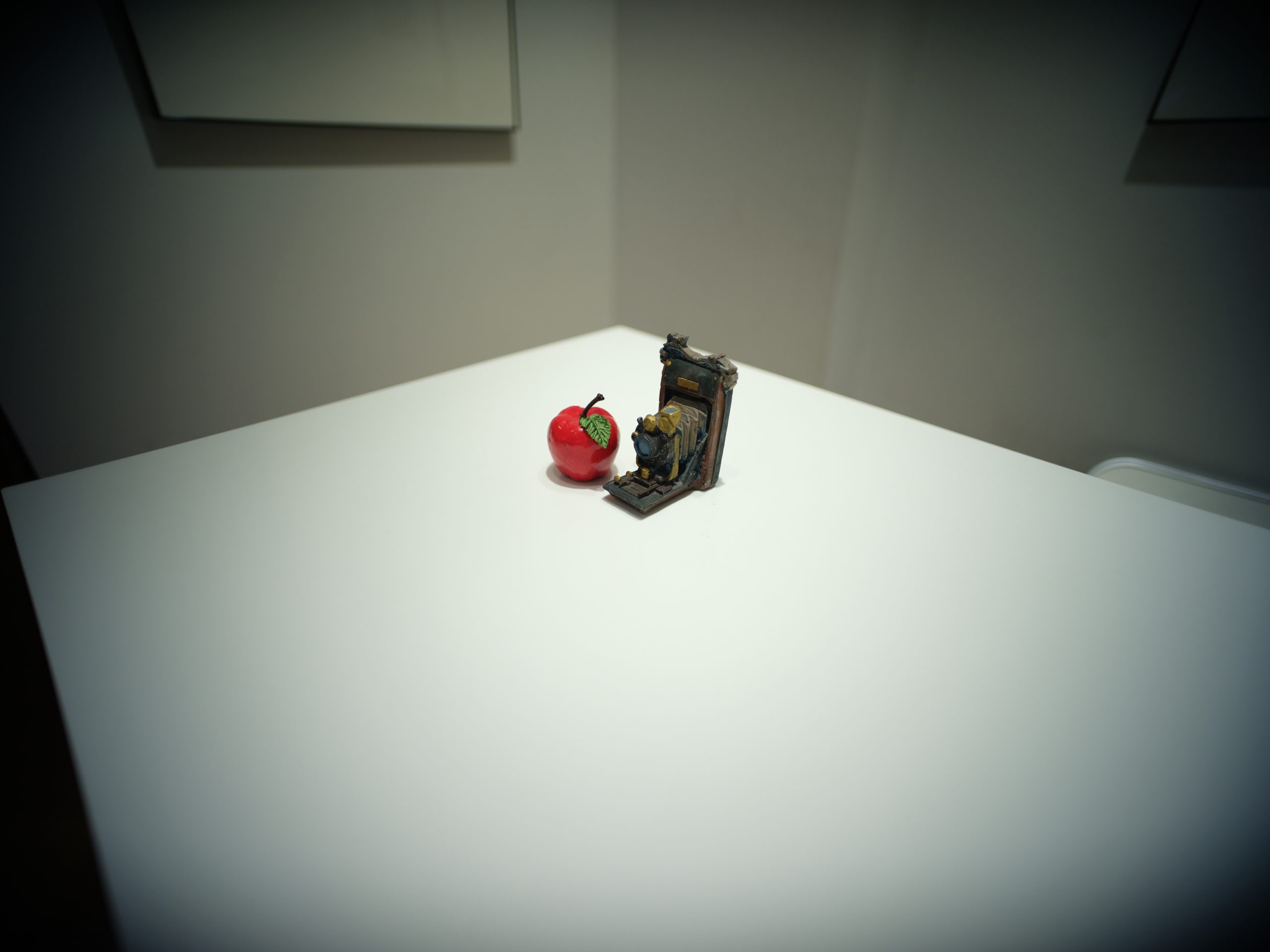

続いて近接・開放撮影。

続いて近接・開放撮影。

メーカー作例で見るとかなり切れ味の鋭い印象でした。しかし実際に撮影してみると不思議な画です。

ピント部分はしっかり描いていますがボケの立ち上がり部分が柔らかく、コントラストはしっかり出ています。

35mmのF1.2という明るさでありながら、この写りは驚いてしまいます。

続いてNOKTON 40mm F1.2 Aspherical VM。無限遠側・開放撮影。

続いてNOKTON 40mm F1.2 Aspherical VM。無限遠側・開放撮影。

勿論ケラレが出ていますが、こちらもなだらかな印象。35mmと似たような傾向です。

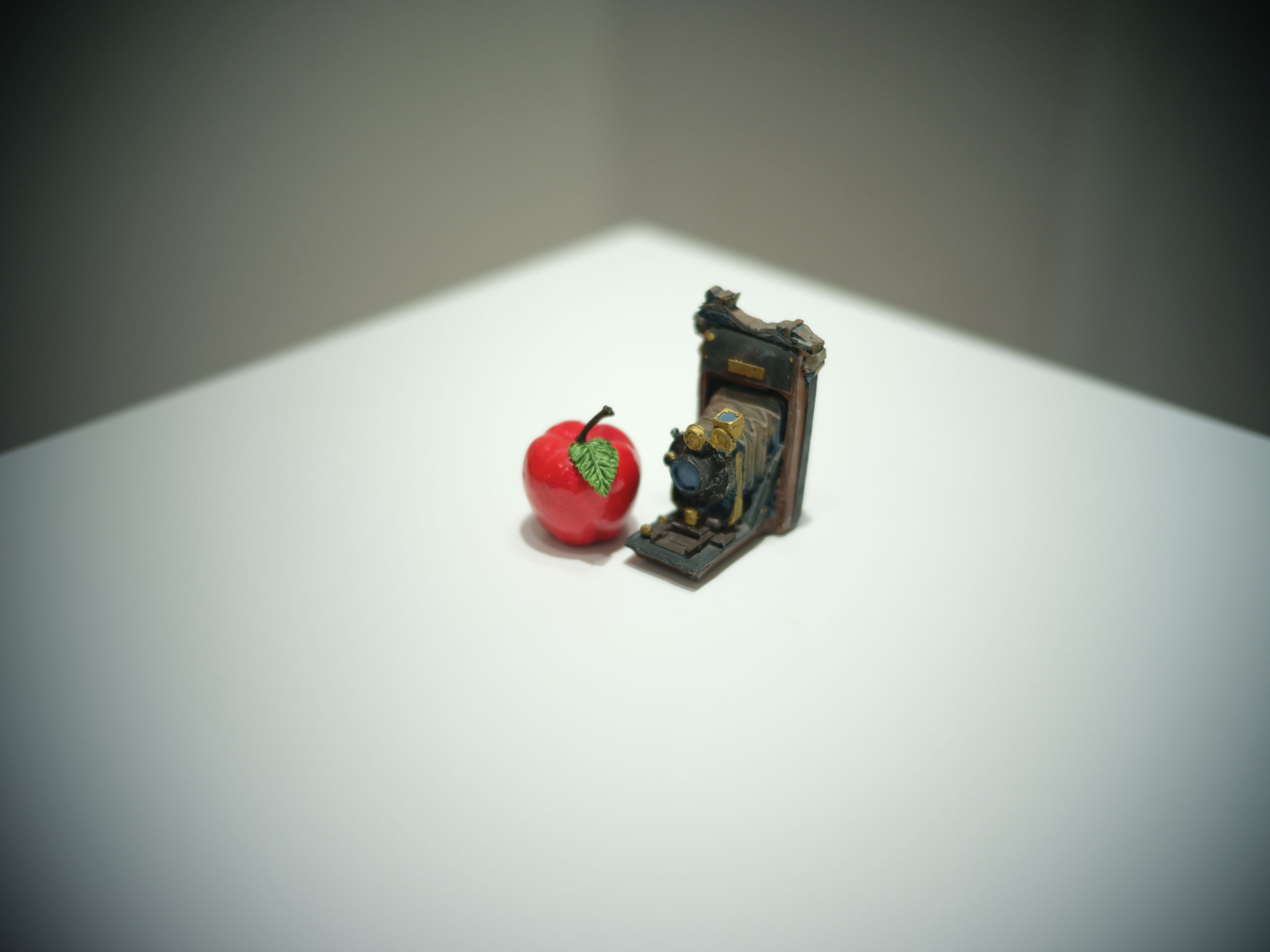

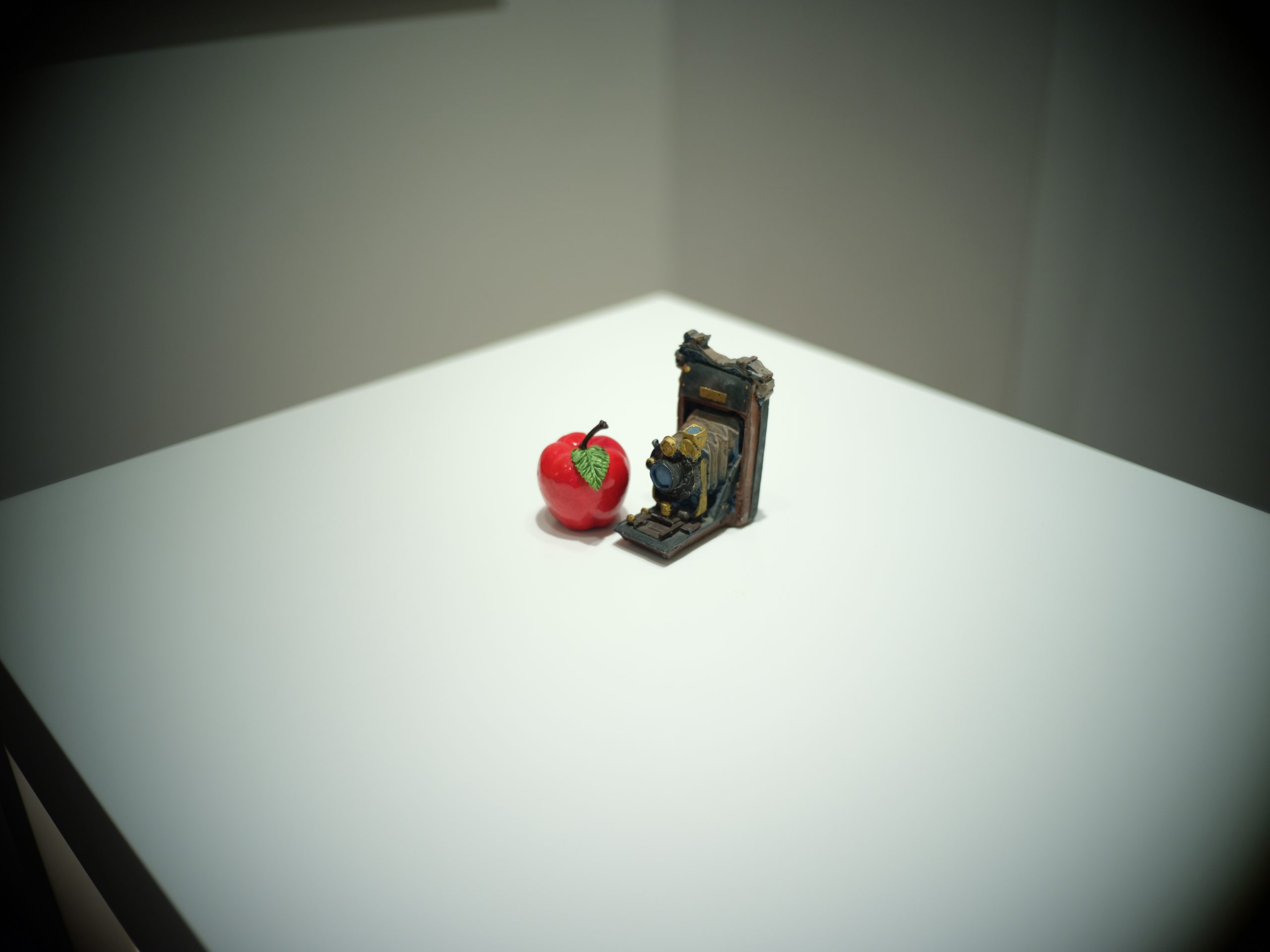

続いて近接側・開放撮影。

続いて近接側・開放撮影。

40mm F1.2はミラーレス機の使用も考えて設計されている為、最短撮影距離が0.5mになっています。

レンジファインダーでは0.7mまで距離計連動。0.7-0.5mはM240以降のライブビュー搭載モデルや

他社ミラーレス機であれば近接撮影が可能なこのレンズ。0.5mになった事からピントもかなりシビアです。

しかしピント部分の浮き上がり方は大口径ならではの楽しさ。周辺のケラレに関しては、人によっては許容できる範囲かもしれません。

こちらも比較的新しいレンズであるNOKTON 50mm F1.2 Aspherical VM。無限遠側・開放撮影。

こちらも比較的新しいレンズであるNOKTON 50mm F1.2 Aspherical VM。無限遠側・開放撮影。

40mmよりもやや大きくはなったものの、ここまでの3本は割と大きな変化は少ない印象。

続いて近接側・開放撮影。やはり40mmの最短撮影距離と比べてしまうとインパクトは少し薄くなります。

続いて近接側・開放撮影。やはり40mmの最短撮影距離と比べてしまうとインパクトは少し薄くなります。

開放側のピント部分はしっかり、ボケの立ち上がりはふわっと。前回検証したズミルックスと同様に、

このNOKTON F1.2シリーズも描写が纏まっている事も感じられます。F1.2のレンズというと”クセ玉”が多く使い方を選ぶ印象でした。

しかしこのF1.2シリーズは素直な描写で使う場所を問わず使用できます。

次はVoigtlanderの定番レンズとして当店でも人気のNOKTON Classic 35mm F1.4II MC VM

次はVoigtlanderの定番レンズとして当店でも人気のNOKTON Classic 35mm F1.4II MC VM

このレンズは説明不要…と言っても過言ではない1本。シングルコートタイプのSCとマルチコートタイプのMCの2種類用意されています。

今回はMCを使用。無限遠側・開放撮影。ケラレがかなりハッキリと出ています。

近接側・開放撮影です。ケラレは小さくなりました。

近接側・開放撮影です。ケラレは小さくなりました。

MCタイプでもこのレンズの開放は柔らかく、1枚ヴェールがかかったような描写。

逆光時の耐性で比較・ご検討頂く事も多いレンズですが、MCタイプも開放は柔らかめです。

こちらはNOKTON Classic 35mm F1.4 MC VM。現行モデルのII型の1世代前のタイプです。

無限遠側・開放撮影。先述したII型と殆ど変わりません。

近接側・開放撮影。II型と比べると近接側のケラレが気持ち大きく見えます。

近接側・開放撮影。II型と比べると近接側のケラレが気持ち大きく見えます。

ピント部分を拡大して見比べてみましたが、II型と基本は変わらず。ミラーレス機との併用時にフォーカスシフトが見られた為、

対策されたII型として現在は発売されています。違いといえば鏡胴の絞りリング部分が少し変わっています。

クラシカルなデザインが好みならI型、現代的なデザインが好みならII型というところでしょうか。

35mm F1.4と同様に定番レンズとして人気のあるNOKTON Classic 40mm F1.4 MC VM。

35mm F1.4と同様に定番レンズとして人気のあるNOKTON Classic 40mm F1.4 MC VM。

無限遠側・開放撮影。こちらもSC/MCの2タイプがあり、35mmと同様に逆光耐性の比較になると思います。

40mm F1.2と比べるとケラレは大きくなっています。

近接側・開放撮影。人によっては許容できる範囲です。

全体的な描写の傾向は35mmと同様の印象ですが、焦点距離の影響か40mmになるとすこしボケ感が大きくなります。

SCかMCかは優劣というよりは好みになってきます。

生産完了となったNOKTON 50mm F1.5 Aspherical Vintage Line VM。無限遠側・開放撮影。

生産完了となったNOKTON 50mm F1.5 Aspherical Vintage Line VM。無限遠側・開放撮影。

ケラレについては今まで検証してきたNOKTONレンズの中でも良好な結果となりました。

近接側・開放撮影。近接域になるとケラレも改善され、非常に良好な結果です。

近接側・開放撮影。近接域になるとケラレも改善され、非常に良好な結果です。

鏡胴はクラシカルですが、写りも安定したこのレンズ。生産完了という事実は惜しい程。

ピントの立ちあがりも良く、シャープネスも程よい描写です。シルバーとブラックの鏡胴では重量が大きく変わっており、

真鍮製のシルバー鏡胴は重厚感がなかなかのもの。実用性ではブラックと行きたい所ですが、スタイルではシルバーが気になってしまいます。

最後はNOKTON 75mm F1.5 Vintage Line Aspherical VM。無限遠側・開放撮影。

最後はNOKTON 75mm F1.5 Vintage Line Aspherical VM。無限遠側・開放撮影。

50mm F1.5と同じVintage Line。こちらも結果としてはなかなか良い結果です。

近接側・開放撮影。こちらも良好な結果。NOKTONシリーズ全てに言える部分はスッキリした描写。

近接側・開放撮影。こちらも良好な結果。NOKTONシリーズ全てに言える部分はスッキリした描写。

同様にピントの立ちと柔らかさのバランスが良く、使いやすいレンズです。

最後は広角。NOKTON 21mm F1.4 Aspherical VM。無限遠側・開放撮影。

21mmとなるとやはり厳しいところ。ケラレも大きく常用には難しい結果。

近接側・開放撮影。他のNOKTONと違いこの21mmは開放から切れ味が鋭くクセも無い為、開いても絞ってもしっかり写ります。

歪みも少なく大口径広角レンズとしては高い完成度。

実はこの21mm F1.4のフードが大きい為、外して同様に撮影してみました。

結果は…少しケラレが改善されました!

同じく近接側・開放撮影でもケラレが少し改善。21mmのレンズとしては健闘しているのではないでしょうか。

名前は同じでもシリーズが異なるNOKTONはVoigtlanderの代表的なシリーズでロングセラーモデルなのも頷ける写り。

価格も同焦点距離・大口径レンズと比べるとお求めやすいものもあり、人気の高さも納得できます。

今回はVoigtlanderのVMレンズとGFXを組み合わせて検証してみました。

やはりこの記事を書くとイメージサークル以外にも見えてこなかったレンズの魅力を感じ、楽しくなってきます。

次回は現在どのレンズを紹介するか…悩ましいところ。ご期待下さい!