【HASSELBLAD】光と色で魅せるX2D 100C ②

東京でも秋が深まり冬の足音が聞こえ始めています。

皆様いかがお過ごしでしょうか。

前回の『XCD 75mm F3.4 P』に引き続き、ボディは『X2D 100C』を使用しつつ、

レンズについては『XCD 90mm F2.5 V』と『XCD 20-35mm F3.2-4.5 E』で撮影に行ってまいりましたので、どうぞ御覧ください

16bitの色深度と、最大15ストップにもなるダイナミックレンジについては様々なシーンで写真へ恩恵をもたらすと思いますが、

光と影が交差する晴天下の日中においても、センサーサイズによる恩恵を感じる事があったように思えます。

それではどうぞ。

まずは『XCD 90mm F2.5 V』から。

35mm判換算で71mmとなる中望遠レンズですが、標準域から1~2歩踏み込んだ焦点距離になるためポートレート撮影に最適です。

開放F値についてはF2.5とやや小口径に感じられるかもしれませんが、44×33の中判向けとしては充分に大口径なレンズと言えるでしょう。

開放F値についてはF2.5とやや小口径に感じられるかもしれませんが、44×33の中判向けとしては充分に大口径なレンズと言えるでしょう。

距離感の演出にも優れる焦点距離で、これだけ大口径なら前ボケも有効に使っていきたいところです。

最短撮影距離については0.67m、撮影倍率にして1:5.8と、近接撮影に向いているわけではないのですが、

最短撮影距離については0.67m、撮影倍率にして1:5.8と、近接撮影に向いているわけではないのですが、

71mm相当に対しての最短撮影距離と考えれば思っている以上に寄れると感じるのではないでしょうか。

近接域でも絞りを開けきった状態から破綻のない描き込みはさすがの一言です。

設計時もポートレート用を意識して開発していたのでしょうか。あとボケについても嫌味なねじれ方等はなく、かなり素直な印象を受けます。

設計時もポートレート用を意識して開発していたのでしょうか。あとボケについても嫌味なねじれ方等はなく、かなり素直な印象を受けます。

前ボケを大きく入れつつ、赤が印象的な千両を捉えます。

前ボケを大きく入れつつ、赤が印象的な千両を捉えます。

X1Dの頃から感じていた事ですが、XシステムになってからのHASSELBLADについては特に緑の表現がリッチで素晴らしいなと感じます。

このあたりは16bitの色深度とHASSELBLADナチュラルカラーソリューションの影響が大きいのでしょうか。

今回のお気に入りショットです。

今回のお気に入りショットです。

・・・

続いて『XCD 20-35mm F3.2-4.5 E』に参りましょう。

35mm判換算で16-27mmのレンジとなる広角ズームレンズとなり、開放F値はワイド端F3.2から始まり、テレ端ではF4.5となります。

XCDレンズの中ではそれまで最広角だったXCD21mmF4(35mm判換算17mm)より更に1mm広くなったワイド端の存在でしょう。

空間を飲み込むように写し取ることができるのは広角域ならではの効果だと思いますが、歪みについても電子補正が入っている状態であれば殆ど気にならないかと思います。縦横のラインがスパッと出るのがとても気持ちが良いです。

空間を飲み込むように写し取ることができるのは広角域ならではの効果だと思いますが、歪みについても電子補正が入っている状態であれば殆ど気にならないかと思います。縦横のラインがスパッと出るのがとても気持ちが良いです。

床に敷き詰められたタイルを真俯瞰(まふかん)で捉えます。こちらはテレ端での撮影。

床に敷き詰められたタイルを真俯瞰(まふかん)で捉えます。こちらはテレ端での撮影。

同系色でも色の濃淡の異なるタイルをしっかり描き分けつつ、解像感もしっかりとしているのはさすがの一言。

また、中判センサーのおかげもあるとは思うのですが、ハイライトからシャドウに至るまでしっかりと階調が感じられるのも素晴らしいです。明暗差の激しいシーンではありますが、難なくこなしてくれました。

また、中判センサーのおかげもあるとは思うのですが、ハイライトからシャドウに至るまでしっかりと階調が感じられるのも素晴らしいです。明暗差の激しいシーンではありますが、難なくこなしてくれました。

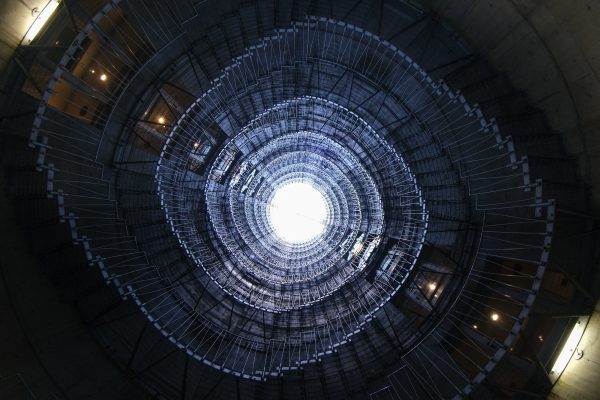

下から大きく仰いでの撮影です。F11まで絞った状態でしたが、比較的低い感度を使いたかったためシャッタースピードは1/15秒とかなり低速の状態でも、ボディ内手ぶれ補正のサポートもあってかブレなく撮影ができました。

下から大きく仰いでの撮影です。F11まで絞った状態でしたが、比較的低い感度を使いたかったためシャッタースピードは1/15秒とかなり低速の状態でも、ボディ内手ぶれ補正のサポートもあってかブレなく撮影ができました。

また、現在の鏡筒のデザインになってからは殆どのレンズにおいてレンズシャッターのショックが小さくなっており、ショックを気にせず撮影出来たこともよかったのかもしれません。

目が痛くなりそうなほどびっしりと枯れ木の枝を描いています。

目が痛くなりそうなほどびっしりと枯れ木の枝を描いています。

ブログ用に縮小をかけてしまっているため損なわれてしまっているディティールもありますが、光と影の濃淡の描き分けがしっかりしているからこそ背景ともしっかり分離してくるのだと思います。

さて、何枚かの写真とともに綴らせていただきました。

どちらのレンズも素晴らしかったですが、個人的に好みだったのは『XCD 90mm F2.5 V』です。

理由はボディと合わせても取り回しが良いサイズ、重量感で使いやすかった事とそのサイズ感からは想像も付かない描写力です。

近接、中遠距離問わず使っていけるポテンシャルは目を見張るものがあります。

また、X2D 100Cを触って改めて感じたのはリッチな階調表現と誇張することのない自然な色表現がもたらす心地よい撮影体験。

特に階調についてはミッドトーンからシャドウへ沈んでいく移り変わりや、ハイエストライト付近の光のいなし方など、普段なら表現しきれずに埋もれてしまっていたような部分を描いてくれること。

そしてその撮影をサポートしてくれる高精細なEVFや背面液晶のおかげで、光の機微により気が付けたような気もしています。

なかなか手の届きづらい価格帯のカメラシステムではありますが、得られる撮影体験にはそれ以上の価値があるかもしれません。

使用した機材はコチラ