Summilux 35mmと言えばライカMマウント不朽の銘レンズでしょう。特にクセ玉として味わい深い描写を持つ1st/2nd、解像力と透明感や色つやに優れた3rd~5th。世代による違いはあれど線の描き方は力強さよりも、全体的に細やかでしなやかな印象を持ちます。

Leica MマウントのSummiluxはその様な傾向を持っているように思えますが、Leica RマウントのSummilux 35mmはどうなんだろうという事で、SL2-Sに装着してフォトウォークをして参りました。どうぞ、ご覧ください。

Leica RマウントのSummilux R 35mm F1.4についてはカム/ROMタイプの違いで3種類存在していますが、いずれも9群10枚のレンズ構成をとりつつ、最短撮影距離50cm、フィルター径67mmと統一されています。

Leica RマウントのSummilux R 35mm F1.4についてはカム/ROMタイプの違いで3種類存在していますが、いずれも9群10枚のレンズ構成をとりつつ、最短撮影距離50cm、フィルター径67mmと統一されています。

何気なく路地裏にカメラを向けた一枚ですが、描写の傾向としてはLeica Mマウント用のSummilux 35mmで言うところの「3rd寄りではあるが2ndの雰囲気を含んでいる」といった感じでしょうか。立ち上がりの良さと滲みのバランス感がとても好みです。

EXIFが残らない組み合わせのため未記載としていますが、こちらはF8くらいまで絞った画だったと記憶しています。バキバキに解像するといった感じよりも必要十分な描き込みで硬くなりすぎない印象です。

EXIFが残らない組み合わせのため未記載としていますが、こちらはF8くらいまで絞った画だったと記憶しています。バキバキに解像するといった感じよりも必要十分な描き込みで硬くなりすぎない印象です。

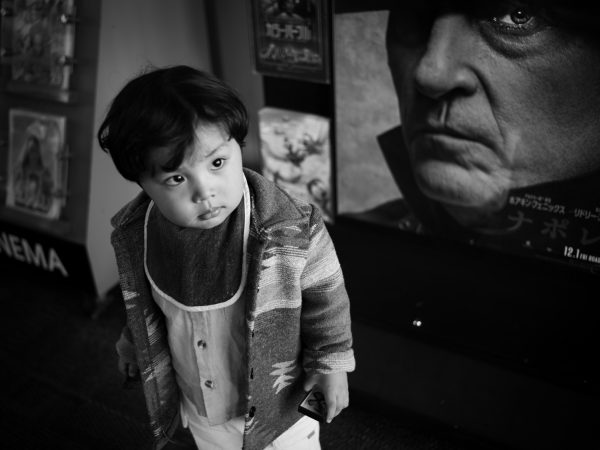

こちらは最短での撮影です。一眼レフ用の35mm単焦点という点を考えると最短50cmはやや長く感じてしまいますが、フローティング機構が搭載されており撮影距離の変化に対し収差変動の影響が少ないという要素を持ち合わせています。おかげでピント面はしっかりと描写しつつ前後に溶けるようにボケていっています。

こちらは最短での撮影です。一眼レフ用の35mm単焦点という点を考えると最短50cmはやや長く感じてしまいますが、フローティング機構が搭載されており撮影距離の変化に対し収差変動の影響が少ないという要素を持ち合わせています。おかげでピント面はしっかりと描写しつつ前後に溶けるようにボケていっています。

生憎の曇天でしたが、コントラストが充分出るので画が眠たくなってしまうこともありません。今回はMAESTRO III世代のボディでしたが、また機会があればMaestroⅣ世代のボディでも使ってみたくなるレンズです。

生憎の曇天でしたが、コントラストが充分出るので画が眠たくなってしまうこともありません。今回はMAESTRO III世代のボディでしたが、また機会があればMaestroⅣ世代のボディでも使ってみたくなるレンズです。

確か70cmくらいの距離感だったとは思いますが、絞りを開け切った状態だと画面周辺部については割と分かりやすく滲む印象です。

確か70cmくらいの距離感だったとは思いますが、絞りを開け切った状態だと画面周辺部については割と分かりやすく滲む印象です。

こちらも敢えて絞りを開け切ってみていたと思います。年代を考えればこの位の距離感でも大幅に破綻せずある程度の纏まりをもっているのはさすがの一言です。

こちらも敢えて絞りを開け切ってみていたと思います。年代を考えればこの位の距離感でも大幅に破綻せずある程度の纏まりをもっているのはさすがの一言です。

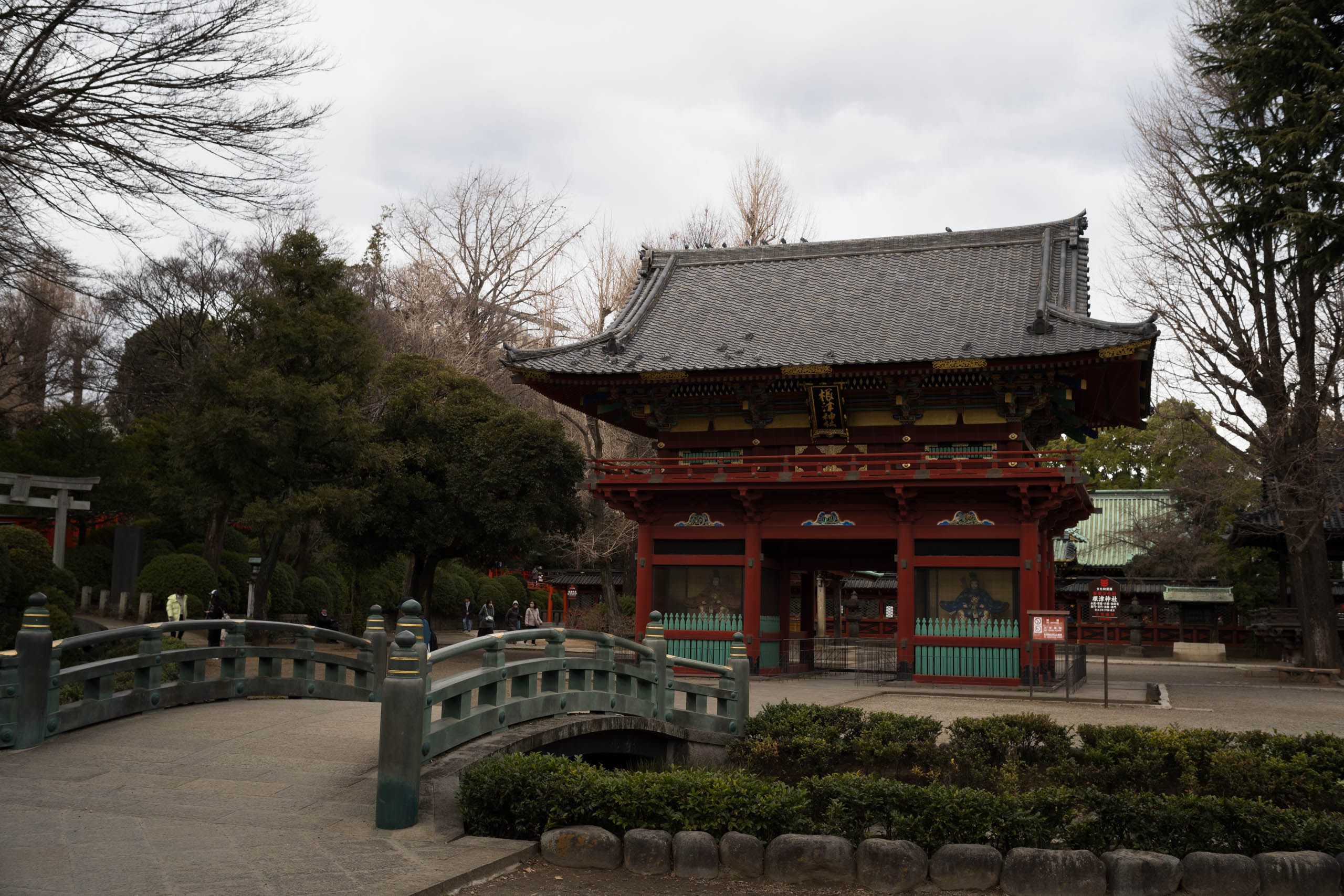

歪みはどんなものかなと開放から1~2段絞って撮影していたと記憶していますが、ほんのり樽型でしょうか。こういう被写体に相対してもあまり気にならずに済む程度なので全然OKです。

歪みはどんなものかなと開放から1~2段絞って撮影していたと記憶していますが、ほんのり樽型でしょうか。こういう被写体に相対してもあまり気にならずに済む程度なので全然OKです。

Leica Rマウントのレンズはどちらかと言えば暖色傾向な印象を持っていたのですが、本レンズは意外とニュートラルな雰囲気です。

Leica Rマウントのレンズはどちらかと言えば暖色傾向な印象を持っていたのですが、本レンズは意外とニュートラルな雰囲気です。

道路脇に停まったスクーターが可愛らしかったので思わずカメラを向けてしまいました。本来は50mmくらいのレンズでアプローチしてあげるともう少しピント面が立って、被写体を浮き立たせられるシーンかなとは思いますが、歪みが気にならずピントの立ち上がりも良かったので思い切って35mmで撮って見る事に。なかなかハマったのではないでしょうか。

道路脇に停まったスクーターが可愛らしかったので思わずカメラを向けてしまいました。本来は50mmくらいのレンズでアプローチしてあげるともう少しピント面が立って、被写体を浮き立たせられるシーンかなとは思いますが、歪みが気にならずピントの立ち上がりも良かったので思い切って35mmで撮って見る事に。なかなかハマったのではないでしょうか。

束の間の晴れ間でしたが、良い光の落ち方です。センサーの力もあるとは思いますが、ミッドトーンからシャドウへ沈んでいく辺りの階調がとても好み。

束の間の晴れ間でしたが、良い光の落ち方です。センサーの力もあるとは思いますが、ミッドトーンからシャドウへ沈んでいく辺りの階調がとても好み。

諸々の収差については現代レンズの様に取り払われているわけではないので、好みが分かれるレンズになるかなという印象ですが、残すならどの収差をどのくらい残すのかという部分においてバランスが良く感じます。例えば様々な要素を並べた六角形のグラフがあるとして、どの方面にも高めの点数を持っているという感じでしょうか。現代レンズにおいてソリッドに写り過ぎているように感じたり、味わいの部分が足りないように感じている方にはかなりオススメしたいレンズです。

諸々の収差については現代レンズの様に取り払われているわけではないので、好みが分かれるレンズになるかなという印象ですが、残すならどの収差をどのくらい残すのかという部分においてバランスが良く感じます。例えば様々な要素を並べた六角形のグラフがあるとして、どの方面にも高めの点数を持っているという感じでしょうか。現代レンズにおいてソリッドに写り過ぎているように感じたり、味わいの部分が足りないように感じている方にはかなりオススメしたいレンズです。