【Leica】Leicaのある日常 #22

茹だるような、呆れてしまうような灼熱の2025年・夏。そんななかでも写真撮影に勤しみ、当店をご利用いただいている皆様。いつも本当にありがとうございます。熱中症に気をつけながら、水分補給を欠かすことなく、最高の1枚を目指して筆者も精進しております。さて、今回ご紹介するのは「Leica ズミルックス M50mm F1.4 ASPH. 11728/11729」、先代から最短撮影距離を0.45mへ縮めた最新モデル。(2025年8月8日現在)ボディには「Leica M11-P」、作例は全てJPEG撮って出しです。

タクシーも休みたくなる7月某日。

サイクリングしながら被写体を見つけては立ち止まる。気が付くと日陰にいることが多く、これじゃいかんと日向に繰り出しては後ずさり。ただ立っているだけでも汗が噴き出す気温40度近い猛暑日に、ライカを提げて駆け回る日々。

最短撮影距離付近での柔らかなピントピーク。

最短撮影距離が45センチとなった本レンズ。これまでもう一歩近づくことの叶わなかった被写体に踏み込んでアプローチすることが可能になりました。シアサッカーのように涼し気な花弁の様子も、水が静かに零れ落ちる様子も、何とも言えぬ柔らかなピントピークで表現することができています。

見上げて撮影した「百日紅(サルスベリ)」、気持ちのいいヌケはズミルックスならでは。

昼間の強い日差しで単調になりがちなシーンでもコントラストが強くなりすぎることはありません。ズミルックス特有のクリアかつ渋みのある発色とヌケの良さは、前後のボケや多様な色彩が構図に入りやすい植物の撮影時に特にメリットを感じることが多い気がしています。

穂先の瑞々しさも、布に施された透かしも、いとも簡単に写すのがズミルックス。

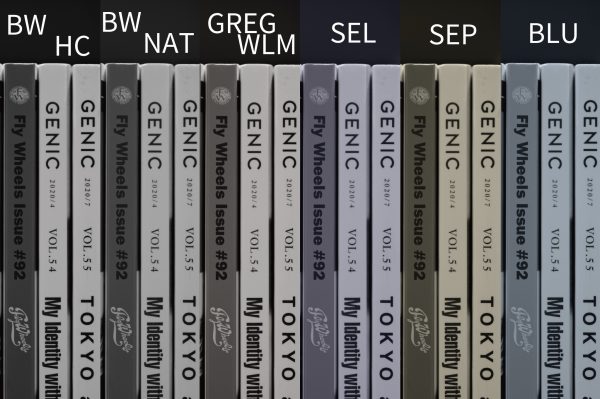

高い質感描写も特徴の一つ。あえて開放F値で撮影しましたが、緻密でありながら若干滲むようなニュアンスにズミクロンではなくズミルックスを選ぶ理由が垣間見えます。是非拡大してご覧ください。

積極的にF1.4を試したくなる豊かなボケ味。そして鴨のミニチュア感。

背後の玉ボケも、ランダムな芝生の線ボケも、暴れることも騒がしくなることもありません。このあたりはもう見事というほかなく、レンズの完成度の高さを物語っています。この記事の中で紹介しているモノクロの作例はハイコントラストモードで撮影していますが、諧調の豊かさも相まってメリハリはあるものの落ち着いた雰囲気を保っています。

|

|

|

|

呼びかけられ、いざ撮らせていただこうと思うと動かれ、背後からそっと眺める。美しいボケ味と滑らかにアウトフォーカスしていく様子に惹かれました。

ただ写すことに終始しない、情緒のある解像力。

このレンズを使っていて感じた「やさしさ」。現代のレンズらしい高い解像力のなかに潜む、丸みを帯びたシャープネス。写すことだけがすべてじゃない。数値に現れない表現力が備わった1本だと強く感じます。

何を写しても面白い、それがズミルックス。

・・・

インドネシアのヒレナガゴイと日本の錦鯉を交配させることで生まれた「ヒレナガニシキゴイ」

夏空の下汗だくになって写真を撮ってまいりました。どんなに暑くても、この季節特有の沸き立つような好奇心と汗を流したときの捨て鉢な爽快さはいつまでも忘れたくないものです。夏の鮮やかな草花を見つけることができたのも、可愛らしい鴨に呼び止められたのも、美しい鯉に出合えたのも、暑さに負けずカメラを手に一歩を踏み出したから。

『世界はきっと応えてくれる』

そんな期待を胸に、今日も1枚また1枚ととっておきの瞬間を探し求めていくのです。