【RED】KOMODO-X Z mountの真価に迫る Vol.4~シネマカメラにオールドレンズをつけるとどうなる?~

LeicaLens TasteNikonNikon Z MountREDマウントアダプター撮影を楽しむ動画撮影単焦点を楽しむ

昨年Nikonによる子会社化が話題となったRED。

今年2月にZ CINEMAシリーズの第一弾として、REDからKOMODO-XにニコンZマウント仕様モデルが登場しました。

今回は、Super35センサーを搭載したKOMODO-X Z mountに焦点を当てて、

Zマウントになって新たに登場したKOMODO-Xの真価に様々な角度から迫っていきます。

第4回となる今回は、クラシックなLeica Mレンズを使用した場合の映像の写りについてご紹介いたします。

前回までの記事は下記をご覧ください。

レンズ交換式一眼カメラではVLOGCAMを特徴にした商品や動画機能をウリにしたものが増えています。

APS-Cや35mmフルサイズイメージセンサー等の大型センサーを使ったカメラが手頃な価格で手に入るため

写真のみならず、雰囲気のあるシネマティックな映像を撮ってみたい方もいらっしゃると思います。

KOMODO-X Z mountはフランジバック長が16mmと短いため、マウントアダプターを介して様々なオールドレンズがお楽しみ頂けます。

スーパー35mmのセンサーはシネマカメラでは一般的なセンサーサイズで

周辺のイメージサークルがカットされるため、絞り開放で周辺光量落ちが気になる方も安心してお使い頂けます。

KOMODO-X Z Mountに使用したマウントアダプターは「SHOTEN LM-NZ M EX」です。

使用したレンズは『Leica ズミクロン M35mm F2 (8枚玉)』『Leica ズミルックス M50mm F1.4 初期型』になります。

KOMODO-X Z Mountはとてもコンパクトで、リグや外部モニターをセットした状態でも軽く、ワンオペでの持ち運びがしやすいカメラです。

マウントアダプターに『Leica ズミクロン M35mm F2 (8枚玉)』との組み合わせが特に筆者は気に入りました。

シルバーのレンズとブラックのアダプター、ゴールドのZマウントの配色もとてもマッチしています。

続いては”貴婦人”の愛称で親しまれている『Leica ズミルックス M50mm F1.4 初期型』です。

50mmでF1.4と明るいレンズなのでズミクロン35mmよりは長さは出ますが、ピントリングの幅が広く、より実用に優れています。

ビルドクオリティが高く、所有欲も満たされるレンズです。

MFレンズは絞り環があるのでモニターを見なくても今、どの絞りで撮影しているのか可視化しやすいのと、

ヘリコイドが滑らかなため、浅い被写界深度でも狙ったところにピントを合わせやすいのが特徴です。

それでは映像で描写を見ていきましょう。

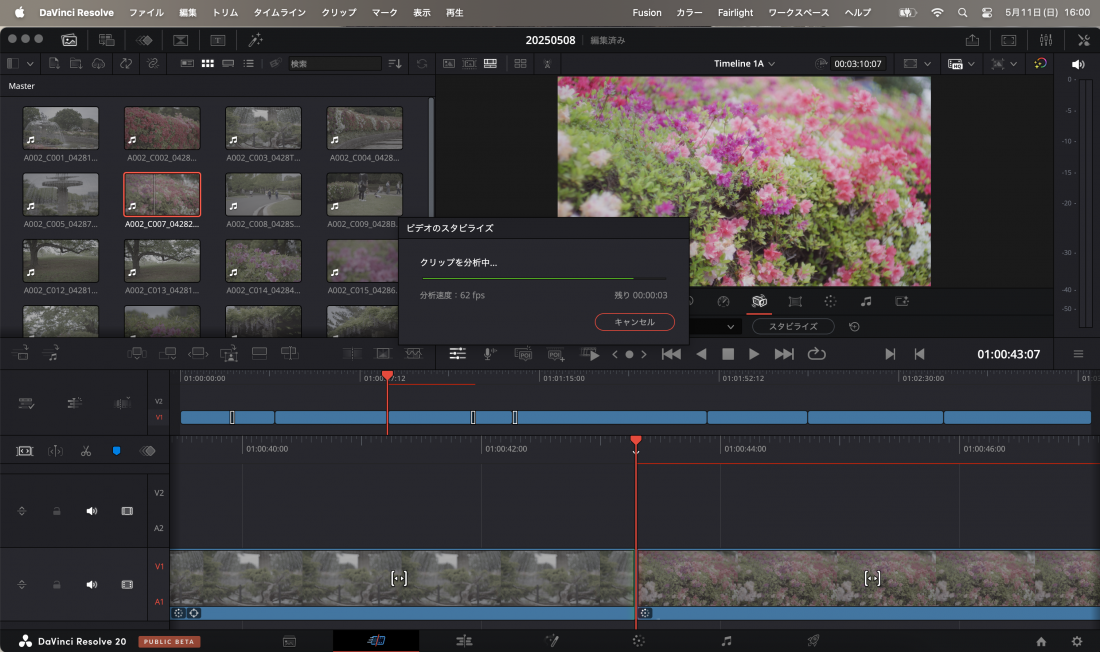

撮影時は6k60pで収録し、編集時に4k24pで書き出しを行いました。

KOMODO-X Z Mountは普段、写真を撮ることが多い筆者でも扱いやすいカメラでした。

電源を入れると外部モニターも連動して立ち上がるので、ヒストグラムを見ながら白とびしないように露出を決め

フォーカスや構図を考えて撮影していきます。

映像は動きがあるので、カットのつながりを考えて素材の映像を撮影する事が大切だと実感しました。

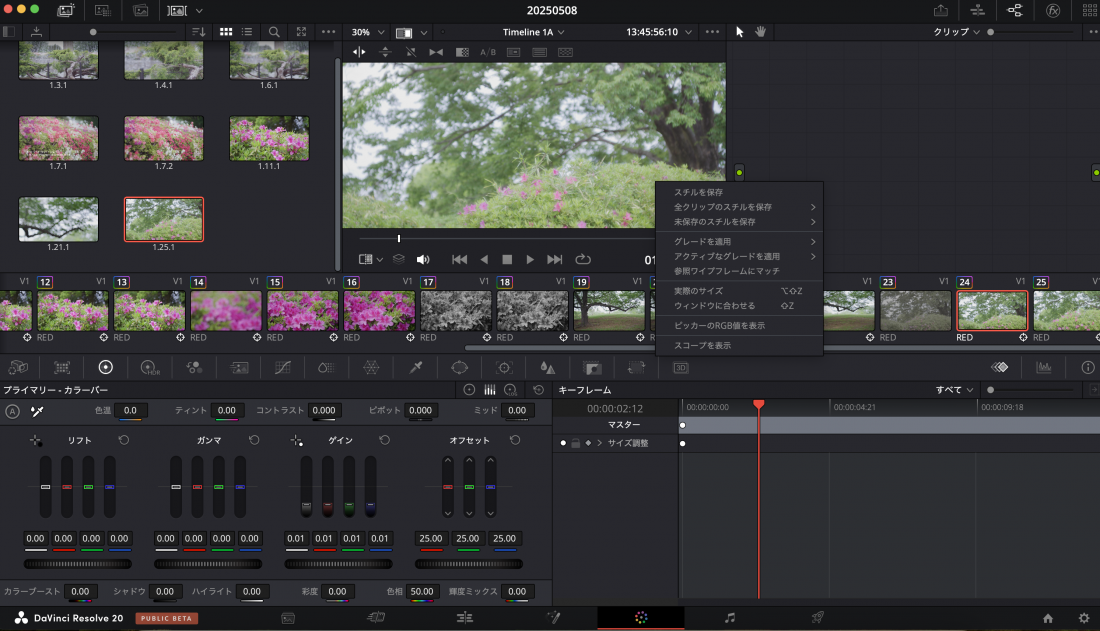

DaVinci Resolveの動画からスチルを切り出す機能を使って書き出した1枚です。

4kの映像から切り出しているので800万画素の写真として生成されました。

『Leica ズミルックス M50mm F1.4 初期型』の絞り開放のヴェールをまとった様な滲みと柔らかさが伝わってきます。

シネマカメラは一般的に本体に手振れ補正が搭載されていないので、三脚やジンバルを使う必要があります。

KOMODO-X Z Mountは小型軽量のため三脚も軽くしようとカーボンの自由雲台タイプを持参したところ、

撮影当日は風が強かった上にパンニングしながらフォーカス操作も行ったため、微ブレが出てしまいました。

映像撮影の場合はビデオ雲台と、より安定性が高い三脚が必須と学びました。

DaVinci Resolveはスタビライズ機能で編集時にある程度の手振れ補正をかけることができるのが幸いでした。

『Leica ズミクロン M35mm F2 (8枚玉)』は1958年に発売されたズミクロン M35mm F2の第一世代のレンズです。

KOMODO-X Z MountのRAWデータは編集耐性も高いのでカラーで撮影後にモノクロに変換しても綺麗に出力ができます。

モノクロ写真との相性も良いレンズは映像で使用しても素晴らしい写りで、ツツジの質感がよく出ました。

こちらも同じく『Leica ズミクロン M35mm F2 (8枚玉)』で撮影後、周辺を切り出した画像です。

動きがある映像だからこそ可能な徐々にボケていく様子が楽しめます。

クラシックレンズはボケ味に個性があるものが多く、雰囲気のあるシネマティックな映像を作るのに最適です。

続いて、Nikonのマウントアダプター「FTZII」を使い、Nikonのオールドレンズ「Ai-S Nikkor 50mm F1.2」を使用してみました。

先ほどご紹介した2本のレンズはどちらも1950年代発売でしたが、こちらのレンズは同じ構成となる前モデル「Ai Nikkor 50mm F1.2」の発売が1978年と、比較的新しい部類です。

そしてこちらはなんと2020年まで現行ラインナップに存在していたロングセラーのレンズでもあります。

このレンズの魅力は何といっても開放F値が1.2であるということ。長い歴史を持つFマウントの中で最もF値の小さなレンズの1つです。

今回は、3つ目のカット以外は開放のF1.2で撮影しております。

早速ですがこちらが実際の作例となります。

もちろんオートフォーカスは作動しないため、すべてマニュアルフォーカスでの撮影となります。

近くにあるチューリップから遠景となる風車までをフォーカシングしてみましたが、マニュアルフォーカス専用レンズ特有のグリスの効いたフォーカスリングは滑らかなピント移動に最適です。

今回リハウジングなどはしていないスチル用のレンズを使いましたが、これでも十分撮影を楽しむことができます。すでにオールドレンズを使用されている方であれば、Zマウントレンズを持っていなくてもシームレスに移行ができます。

続いて2つ目と3つ目のカットです。こちらはF値を変えて描写の違いを見てみます。まずはF1.2のカットから。薄いベールをまとったような描写です。

実はこのレンズはフルサイズのカメラを使って開放で撮影すると周辺減光が強く出てくるのですが、Super35センサーを搭載したKOMODO-Xであれば、露光量の落ちた周辺部分を使わず中央部分だけを使用することができるため、このような空を大きく配した構図でも気にせず使用することが可能です。

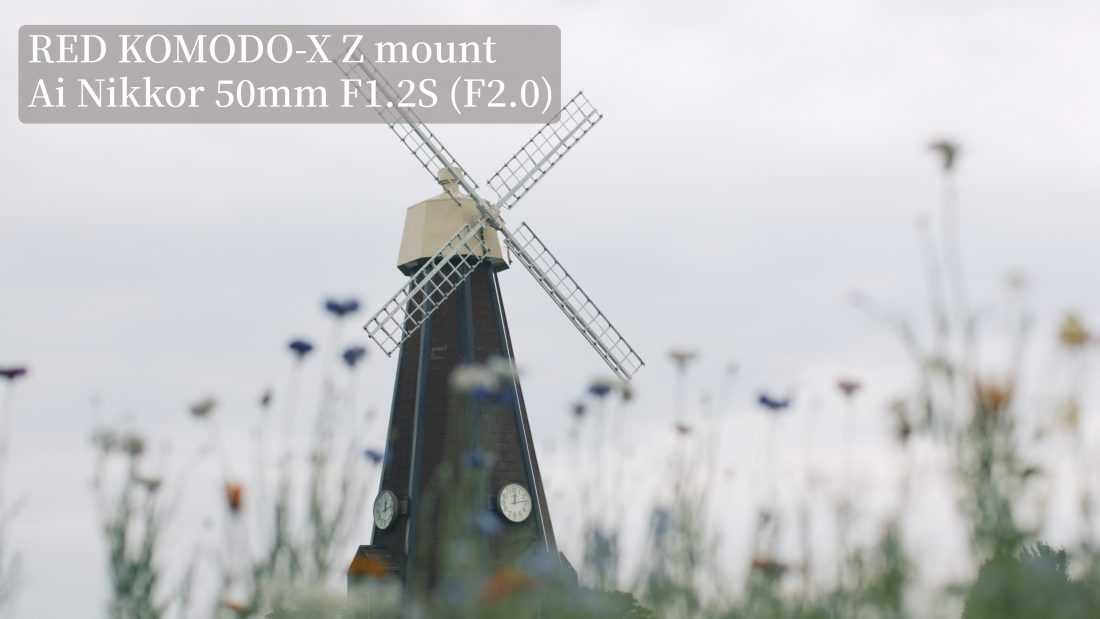

続いてこちらが1.5段ほど絞ったF2.0での作例です。

先ほどの画と比べると、特にピントの合っている部分のシャープさが格段に向上しているのが分かるかと思います。開放時に見られた、ピント位置にある被写体の線の周りのにじみがほとんど解消され、コントラストも向上しています。

特に風車にピントを合わせたカットではF1.2ではボケが大きくなりすぎてしまい手前に何があるか分からない状態になっていますが、F2.0では適度に輪郭が残っています。

大きくぼかして柔らかな印象を付けたいシーンとしっかり被写体を写したいシーンの両方に、レンズ1本で対応することができます。

最後のカットがこちら。

スムーズにピント移動ができることはもちろんですが、レンズの解像性能も注目いただきたいポイントです。風にはためく旗の先端は繊維が露出していますが、その繊維の1本まで見分ける性能を有しています。

オールドレンズとは言いますが、場面によっては最新のレンズとも肩を並べるほどの性能を出せるのが面白いところです。

今回はクラシックレンズで味わうシネマカメラのご紹介でした。

次回もお楽しみに。

バックナンバーはこちらから。

ご購入は超低金利ショッピングクレジットがお勧めです。SMBCでの場合60回払いまで金利0%キャンペーン延長中です。

ネット限定新品2年保証対象製品!安心してお使いいただけます。

▼KOMODO-X Z mountのご購入はこちらから▼

▼今回使用したレンズはこちら▼