【SONY】アニコレ~Animal collection~Part11

動物園に行きたい。水族館に行きたい。

とにかくアニマルフォトを撮りたい。そんな気持ちを刺激するブログ

アニマルコレクション(Animal collection) 略してアニコレ。

今回はPart11。

おかげさまで二桁を超えてついにPart11。途中の番外編の記事を含めれば本記事を除いて計11回もアニコレの記事を執筆させていただきました。

しかし、未だに「水族館」の記事が無いことに皆様お気付きでしょうか?

という事で、今回は水族館で撮影して参りましたのでそのお写真を皆様にご紹介出来たらと思います。

さて今回、写真の紹介をする前にレンズについて少しお話しようかと思います。

水族館での撮影だと一番に想定されるのは、水中に棲む水生生物の撮影そしてガラス越しでの撮影です。この事から下記の事が大事な要素になると筆者は考えます。

【①マクロレンズないしマクロ機能の付いたレンズを用意する】

水生生物は大型の物より小型の生物の方が圧倒的に多く、大きく撮影をするとなるとマクロレンズの方が有効になるケースが多いです。

更にマクロであれば最短撮影距離が近いレンズなので手前側に被写体がいたとしても、ピントを合わせて撮ることが可能です。

【②レンズフードを装着する】

レンズフードの役割としては外光が入り込むことによるゴーストやフレアの発生を抑えることが写真においての主な役割になります。

さらにレンズフードを取り付けることによりガラス面の反射も抑えることが可能となります。

具体的には、カメラを極力水槽のガラス面に近づけて撮影をすることでフードがガラス面に反射している人や物を遮ってくれるので、白んだような写りになることを防いでくれます。

SIGMA Art 105mm F2.8 DG DN MACRO 外観

Carl Zeiss Batis 40mm F2 CF 外観

上記の事から、筆者はSIGMA Art 105mm F2.8 DG DN MACROとCarl Zeiss Batis 40mm F2 CFこの2本が良いのではないか?という考えに辿り着きました。

SIGMAのレンズはマクロレンズなのとインナーフォーカスというピントを合わせるときレンズの鏡筒部分が前後に動かないモデルであること、Carl ZeissのレンズはマクロレンズではありませんがCF(クローズフォーカス)機能がある為、通常のレンズより近距離の撮影が可能であることから選択しました。

特にインナーフォーカスであることはガラス面での撮影を行う上では非常に重要であると考えております。

レンズの鏡筒部分が物理的に前後して動くことによりガラス面にレンズがぶつかり、水槽のガラス面を傷つける要因になったり何よりレンズが痛む・故障等の原因となります。

気を付けていれば特に問題はありませんが、撮影に夢中になっているとついつい疎かになってしまう可能性もありますので極力最初から気を使わないようなレンズにしたいです。

Carl Zeiss Batis 40mm F2 CF

だいぶ前置きが長くなってしまいましたが、写真を紹介していこうと思います。

まずは「マイワシ」です。

イワシというと栄養が豊富な小魚で皆様にとってとても身近な魚かと思います。イワシは漢字で「鰯」魚編に弱いと書きます。

由来が諸説あり、水揚げされた直後からすぐ弱ってしまうことからヨワシと呼ばれたのがイワシになったとか。何とも言えないちょっと哀しい名前の由来ですが、水中を泳ぐ姿は結構力強く速度もかなり早かったです。

Carl Zeiss Batis 40mm F2 CF

続いてはウツボです。

ウツボには様々な種類があり今回撮影したウツボは「トラウツボ」と呼ばれる種類です。

撮影中ずっとこのように口を開けていました。個人的に少し可愛いなと思いましたが、生態系の上位に君臨する肉食動物で顎の力がとても強く人でも噛まれたら大怪我をするそうです。

しかし、無闇に攻撃をしてくることは無いみたいなので出会ったら何もせずその場を離れるといいそうです。

SIGMA Art 105mm F2.8 DG DN MACRO

SIGMA Art 105mm F2.8 DG DN MACRO

SIGMA Art 105mm F2.8 DG DN MACRO

Carl Zeiss Batis 40mm F2 CF

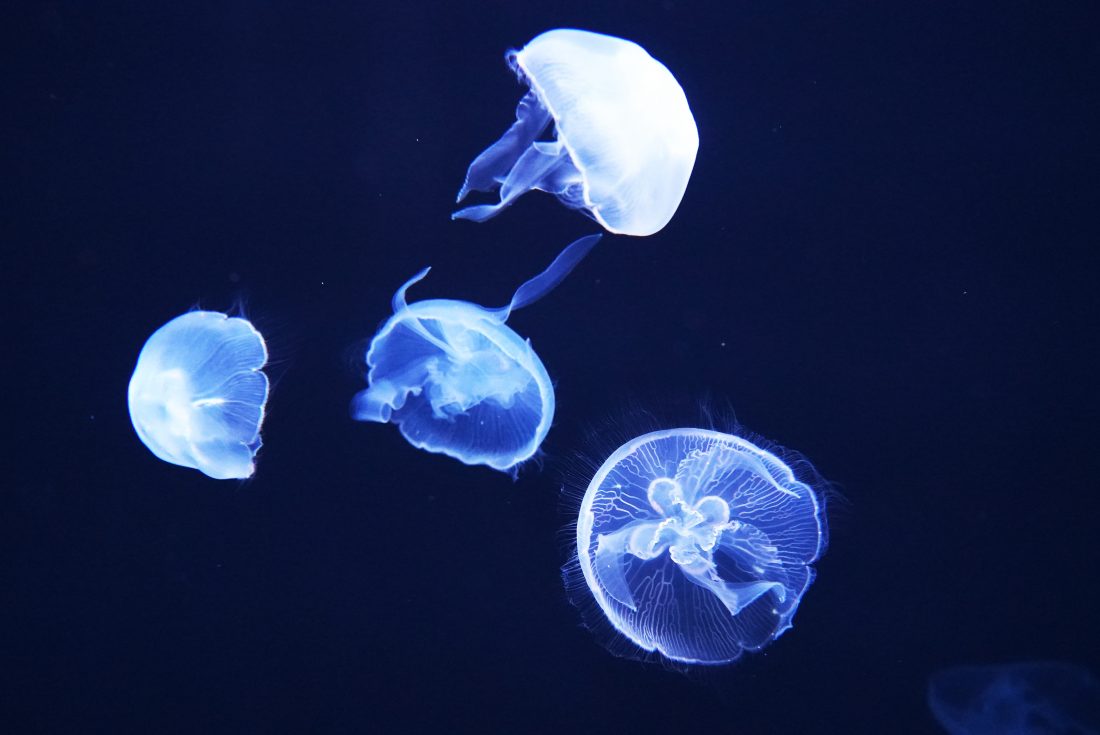

今回水族館での撮影において一番期待していた部分の一つがクラゲの撮影でした。

ふわっと宙を舞うようにゆっくり泳ぐクラゲはマクロのAFスピードでも十分に狙える程度で、被写界深度が極端に浅くなるマクロレンズとクラゲの相性は良く、ピントが合っていないアウトフォーカス部分の柔らかいボケ感もあり美しく撮れました。

上記4枚の写真はクラゲの仲間「シーネットル」と呼ばれる種類で長い触手が特徴です。

日本のアカクラゲと呼ばれるクラゲがこの種類に該当しており、刺胞毒があるため刺されると焼けるような痛みがあるそうです。

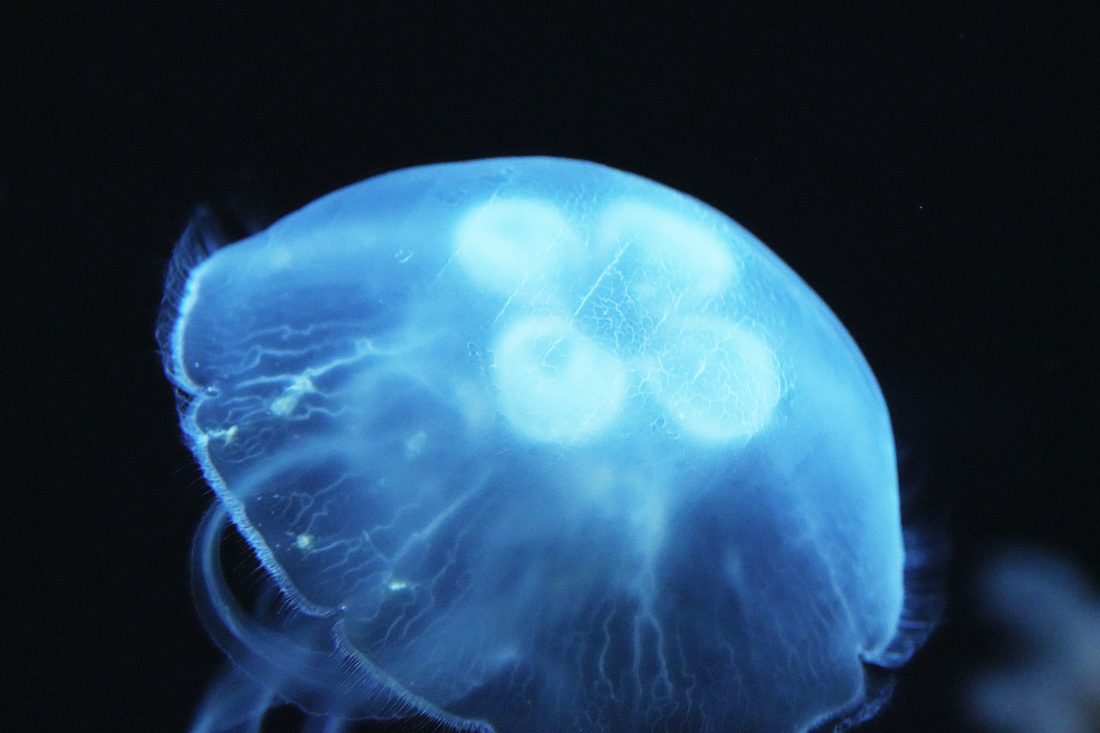

SIGMA Art 105mm F2.8 DG DN MACRO

Carl Zeiss Batis 40mm F2 CF

Carl Zeiss Batis 40mm F2 CF

こちら3枚は「ミズクラゲ」と呼ばれる種類で、日本では最もポピュラーなクラゲの一種です。先程のシーネットル同様に刺胞はあるようですが毒は無く刺されてもほとんど痛みを感じないそうです。

傘に内部にある白い4つの丸い部分は、胃にあたる部分でこの部分が眼に見えることから別名「ヨツメクラゲ」とも呼ばれています。

Carl Zeiss Batis 40mm F2 CF

こちらは「カクレクマノミ」です。

某アニメ映画で取り上げられてから格段と知名度が上がり多くの方が知っている生物ではないかと思います。

このカクレクマノミはイソギンチャクと「共生」関係があることでも知られています。クマノミにとってのイソギンチャクは自身が天敵に襲われた際に身を隠すシェルターのような役割をしてもらっています。一方イソギンチャクは特にクマノミがいないと困る事は無いそうですが、クマノミが付近を泳ぐことでイソギンチャク同士の無性生殖を促進していると言われています。

SIGMA Art 105mm F2.8 DG DN MACRO

Part11最後の写真は「サナダミズヒキガニ」です。

筆者も初めて耳にするこの名前。水深およそ200mあたりに生息する生物で名前の由来は縁起物の水引に脚の柄が似ていることから名付けられたそうです。

ネットなどで写真を検索をしてみると、特徴的な長い足を写した全身の写真がよく出て来ましたので今回マクロレンズを持っていることからグッと寄ったアップの写真を撮ってみました。

口の形や脚の細かい棘のような物までよく分かるこれぞマクロレンズ!のような写真が撮れたと思います。

いかがでしょうか。

水族館で初のアニコレとなります。少しレンズの込み入った話もあり長くなってしまいました。

筆者自身、水族館に赴くことはたまにありますがここまでガッツリと写真を撮りに行ったのは初めてかもしれません。普段の動物園での撮影と違い、立ち回り方など考える部分が多々あり発見の多い楽しい撮影でした。

レンズに関しては、汎用性が高く使いやすいと感じたのは、Carl Zeiss Batis 40mm F2 CFだと感じました。やはりアニマルフォトにおいてはAF速度はかなり重要なので、その点が特に使いやすさを感じたポイントかと思います。

SIGMA Art 105mm F2.8 DG DN MACROもマクロレンズにおいてはかなり高速AFであることは間違いなかったのですが、やはりマクロレンズ特有の中のレンズの駆動域の広さと被写界深度の浅さが前後左右に動く生物においては不利に働きます。

しかしマクロでしか撮れない世界もあるので、動きの少ない生物には是非積極的に使っていただきたいと思いました。

今後は、水族館も含めてもっと幅広く紹介出来るような記事に出来たらいいなと思っております。

では、また。

▼バックナンバーはこちらから▼