約1年ぶりの投稿となってしまいました。以前は「EC営業部」より投稿しておりましたが、社内異動にともな

い「中古カメラ仕入担当」となりました。まったく筆不精の至りですが、今後ともどうか変わらぬご愛顧のほど

お願いいたします。

ここ数年は「富士山ブーム」のためか、毎年春先になると、富士登山についての相談を会社内外問わずよく受

けます。筆者も数回登ったことはあるのですが、いつも12月などの積雪期で、実はいわゆる「山開き」中に登っ

たことが一回もありません。

今回は、そんな山開き前夜ともいえる今時期の富士山に登ってきました様子をご紹介させていただきます。

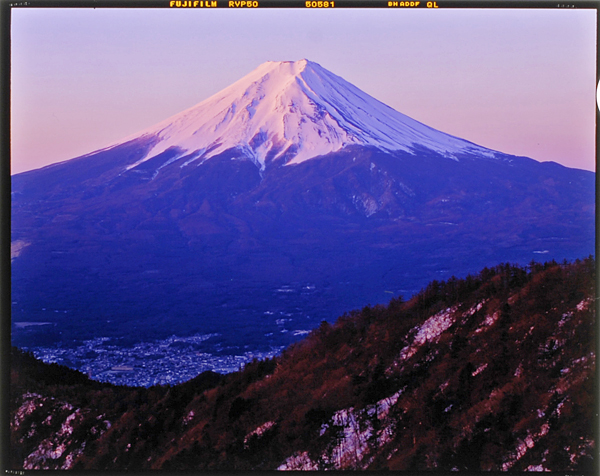

写真1. 朝の富士山 三ツ峠山より (撮影は今年(2011年)4月上旬 HORSEMAN 45FA + Nikkor-M 300mm F9)

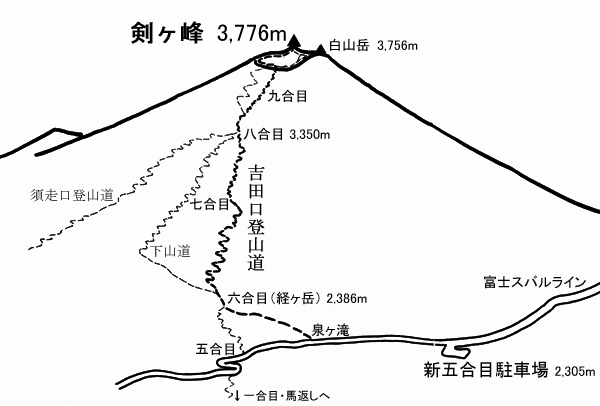

富士山には登山道が各方面から通じていますが、今回はそのうち特に人気のあるコースのひとつ、富士スバル

ラインを利用できる「吉田口登山道」からの登山となりました。

五合目(標高2,300メートル)まで自動車で上がれるこのコースは、利用者が多いこともさることながら、途

中に山小屋が多数あるため、比較的安心して利用できるコースです。それだけに、シーズン中は激しい混雑で有

名ですが…。

人気のコースとはいえ、決して登山そのものがやさしい訳ではなく、頂上まで垂直標高差で1,450メートル、

登りの標準的な所要時間は6~7時間とされています。

吉田口登山道の概略図

五合目(つまり富士スバルライン終点)には広い駐車場があり、売店が並んでいます。夏にはこのロータリー

が人で埋め尽くされるとか。この時期は写真のとおり、静かなのものです。

写真2. 吉田口五合目の様子

写真3. 五合目から、早朝の富士山頂をふり仰ぐ

登山口を過ぎると、ただでさえ静かだったのが、人影がほとんど見られなくなります。砂利道ならぬ火山灰道

を平坦に進みます。…ちなみに、冬にここを通ると、この林道はすっぽり雪に埋まり、単なる雪の斜面と化して

います。

写真4. 登山口の様子

写真5. 林道の途中から五合目を振り返る

写真6. 12月のほぼ同じ場所より ※2008年12月撮影

登山口から約15分、「泉ヶ滝」と呼ばれるところより林道とはなれ、六合目に向けて登りとなります。「滝」

の名の通り、雪融けや雨のときにはここに小さな滝が現れます。

写真7. 泉ヶ滝 右上の道で六合目へ

そして泉ヶ滝から約20分で、「経ヶ岳」とも呼ばれる六合目に到着します。麓(富士吉田)からクルマを使わ

ずに登ってくる本来の登山道とここで合流します。伝説によれば、かの日蓮上人がここにお経を埋めたとか…。

富士山には何かと信仰が結びついているようです。ここまで来ると、これより上は高い樹木がまったくなくなり

ます。

ここからが、本当の意味での富士登山です!見上げれば、連なる山小屋と頂上の一角が意外なまでに近くに見

えてきます。

写真8. 経ヶ岳

写真9. 山頂をふり仰ぐ

あくまで「意外なまでに近く」に見えるだけであって、実際には何時間もの長い登りの始まりです。最初はジ

グザグの道、しばらく登って七合目の山小屋が次々に現れるころになると、急な岩道が待っています。もちろん

山小屋はすべて閉鎖中でした。

写真10. 閉鎖中の山小屋の前を通り抜ける

写真11. 八合目を目指して登る 標高3,100メートル付近

八合目まで来ると、いよいよ雪の上を歩くところが出てきます。このあたりから上は、段々と風も強くなって

くるので、気の抜けない登りです。

写真12. 雪の上の登る

この吉田口登山道は、七合目と八合目が長いのですが、八合目で「須走口登山道」と合流し、そこが「本八合

目」と呼ばれています。標高3,350メートル、ここから上は「富士浅間神社」の神域とされています。

写真13. 本八合目 富士浅間神社境内を示す石標

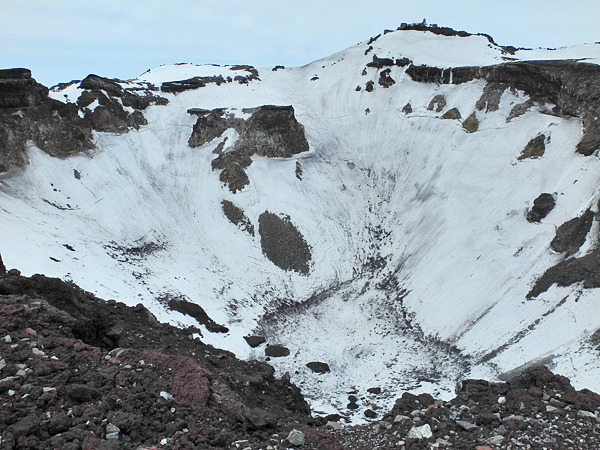

本八合目より上は、完全に雪道となり、登山道はほぼ埋まっていました。八合五勺に建つ「御来迎館」とい

う山小屋を過ぎると、頂上まで山小屋はありません。途中の九合目には「迎久須志神社」とその鳥居があります

が、神社(といっても祠のような大きさ)はまだ雪の下です。

風が強い上、雪が堅くしまっているため、ほぼ冬山登山と同等です。転倒・滑落すれば止まることはまずない

ので、気持ちが一気に引き締まります。

写真14. 九合目 山頂まであと少し!

九合目までくると、山頂まで手が届きそうなのですが、空気が薄いのでなかなかペースが上がりません!余談

ですが、数年前の12月に富士山を目指したとき、当時携行していたNikon D200がここでバッテリートラブルを起

こし、頂上の写真が残せなかったという、苦い記憶がよみがえります…。

写真15. バッテリートラブル発生直前に撮影した九合目直下での一枚 ※2007年12月撮影

九合目から上の急斜面を登り切ると、念願の富士山頂一角、山小屋が立ち並ぶ「富士山銀座」に到着します。

ここでも神社が迎えてくれます。

写真16. 富士山頂の一角に到着

写真17. 通称「富士山銀座」 神社と山小屋4件が集まる

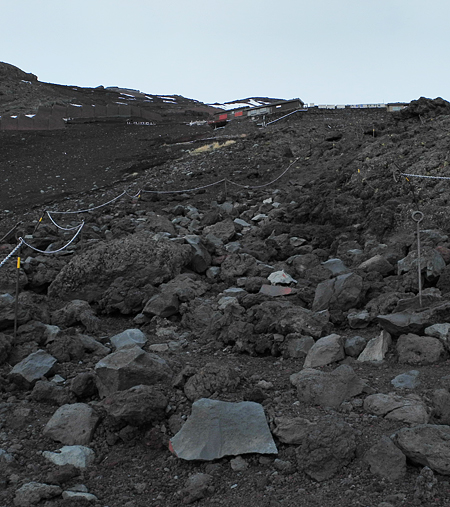

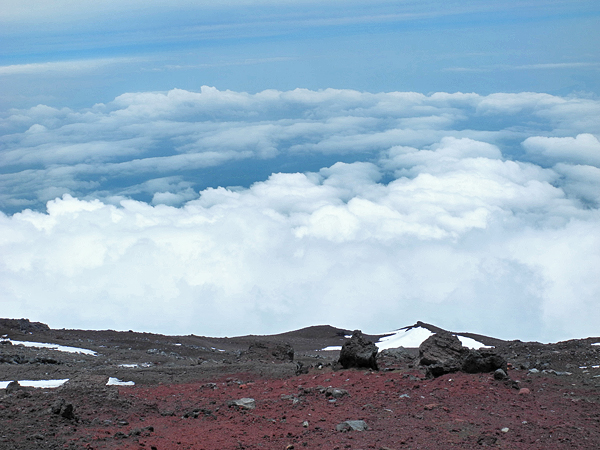

登りついた「富士山銀座」は、最高地点の「剣ヶ峰」とは噴火口をはさんで対岸にあり、ここから「大内院」

と呼ばれる噴火口の縁をめぐって剣ヶ峰を目指します。本来であれば雄大な展望が楽しめるのですが、残念なが

ら見えるのは雲海ばかりでした。

写真18. 噴火口・大内院と対岸の剣ヶ峰

写真19. 展望は一日中こんな感じでした

途中、富士浅間神社奥宮の前(富士宮口登山道の頂上)を通りますが、神社もご覧のとおり、まだ雪に埋まっ

ていました。

写真20. 富士浅間神社奥宮

ここから「馬の背」と呼ばれる、剣ヶ峰への登りになります。通常ならば大したことのない坂なのに、空気の

薄さが強烈にコタえます!

写真21. 馬の背の坂 目指す建物は頂上の測候所

そして、馬の背を登り切ると…

写真22. 富士山測候所 右側の岩の上が頂上

念願の剣ヶ峰の頂上です。標高3,776メートル、ここが日本で一番高いところです!石標と二等三角点が設置

されています。ちなみにこのときの気温は2℃でした。

写真23. 富士山・剣ヶ峰山頂

山頂の西側を富士山測候所の建物が占拠しているため、頂上はあまり広くありません。その測候所は、あの有

名な「富士山レーダー」のドームが撤去され、何だか上からフタをされているみたいです。

写真24. 富士山レーダーの跡

できればもっと天気と眺望の良い日だったなら…というのが贅沢な感想であります。頂上からは慎重に下山で

すが、途中、前述の本八合目では、間違って「須走口登山道」に迷い込まないよう、注意が必要です。

また7月の山開きに向けて、雪に埋まった登山道の除雪作業が急ピッチで進められていました。6月も末になる

と、「山開きを控えて除雪が間に合わず」というニュースがたまに聞かれますが、さて。今年はどうなりますこ

とやら…。

写真25. 除雪作業中

ちなみに、麓の富士吉田の国道138号線沿いには、「道の駅富士吉田」と併設で「富士山レーダードーム館」

があり、その役目を終えた富士山レーダーが移設されています。富士吉田市街地から外れているため、電車・バ

ス利用の場合は訪れるのが難しいことが残念ですが、富士登山の際には機会があれば、あわせて見学すると良い

と思います。

写真26. 富士山レーダードーム館と「下山」したレーダー

今年ももうすぐ富士登山シーズンを迎えます。今年こそ富士山を目指している方も多いかと思います。当記事

は、そんな方々の役に立つような内容ではありませんが、ぜひ安全に登頂できますよう、末筆ながら願ってやみ

ません。

カメラ:Nikon COOLPIX P7000 / FUJIFILM GF670

登山日:2011年6月15日