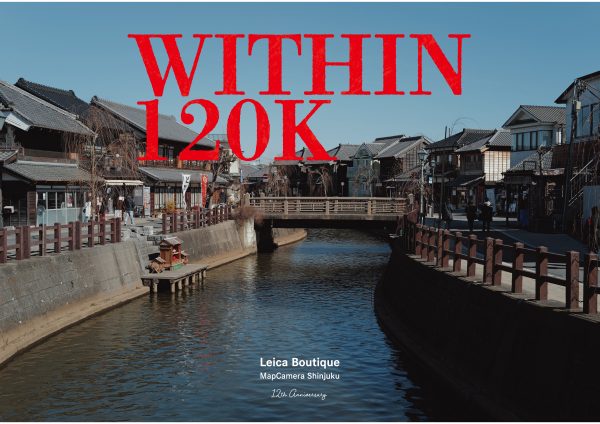

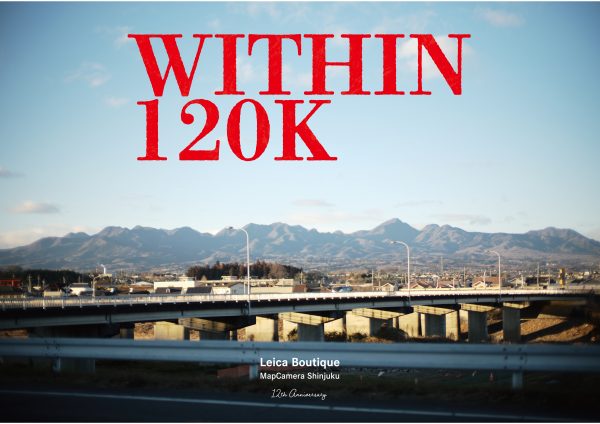

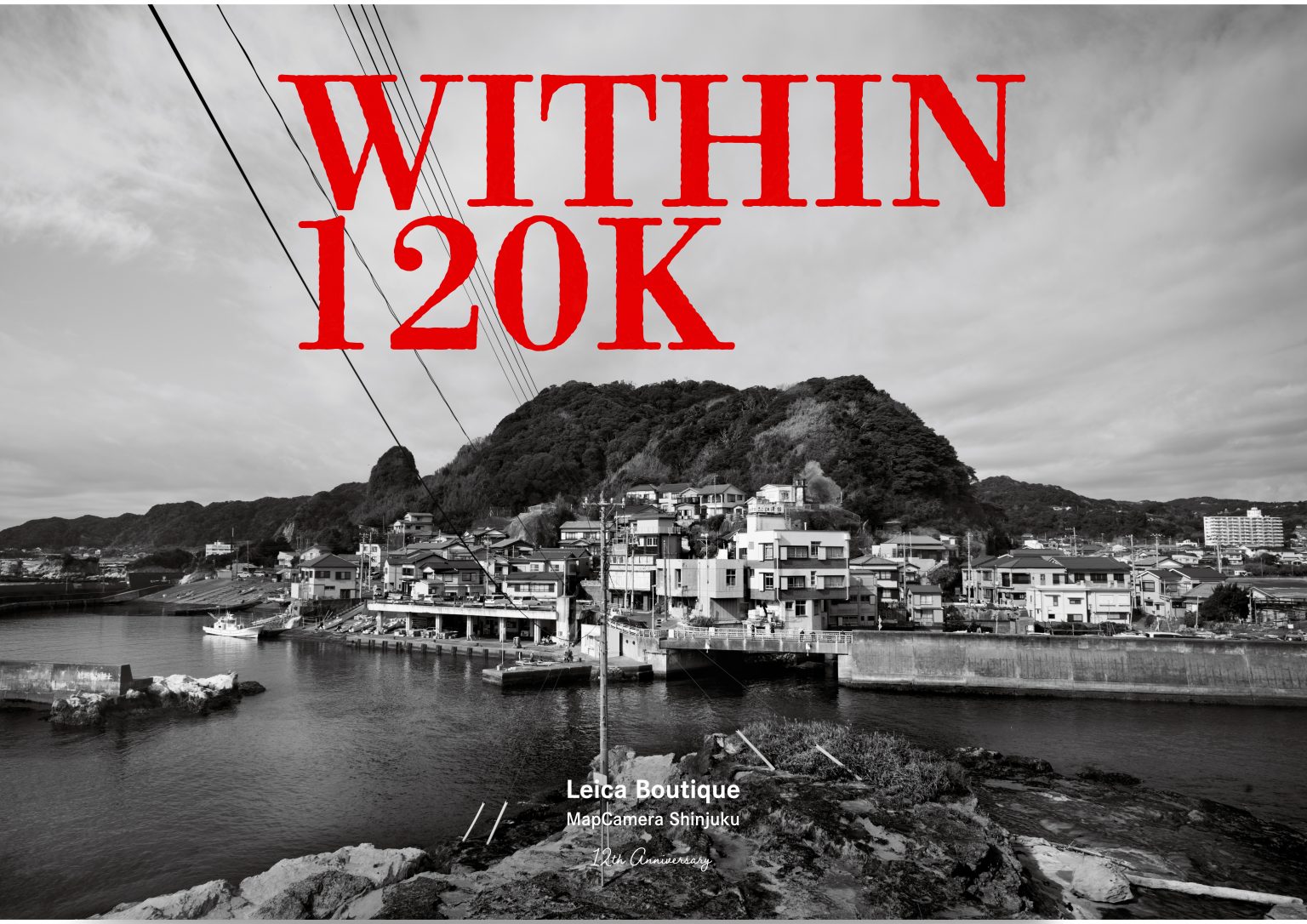

【Leica】WITHIN120K -M11モノクローム編-

2025年2月20日にLeica Boutique MapCamera Shinjukuは12周年を迎えます。

今年の連載はテーマ『Journey』と『“12”周年』にちなみ、マップカメラのある新宿から半径120キロ圏内での撮影旅行をスタッフが計画。旅の供にカメラが選ばれるようになってから100年となる今年、「旅」を通してカメラの楽しさ、ライカの面白さをお伝えするべく、マップカメラスタッフ12名が旅に出ました。その名も「WITHIN 120K」

・・・

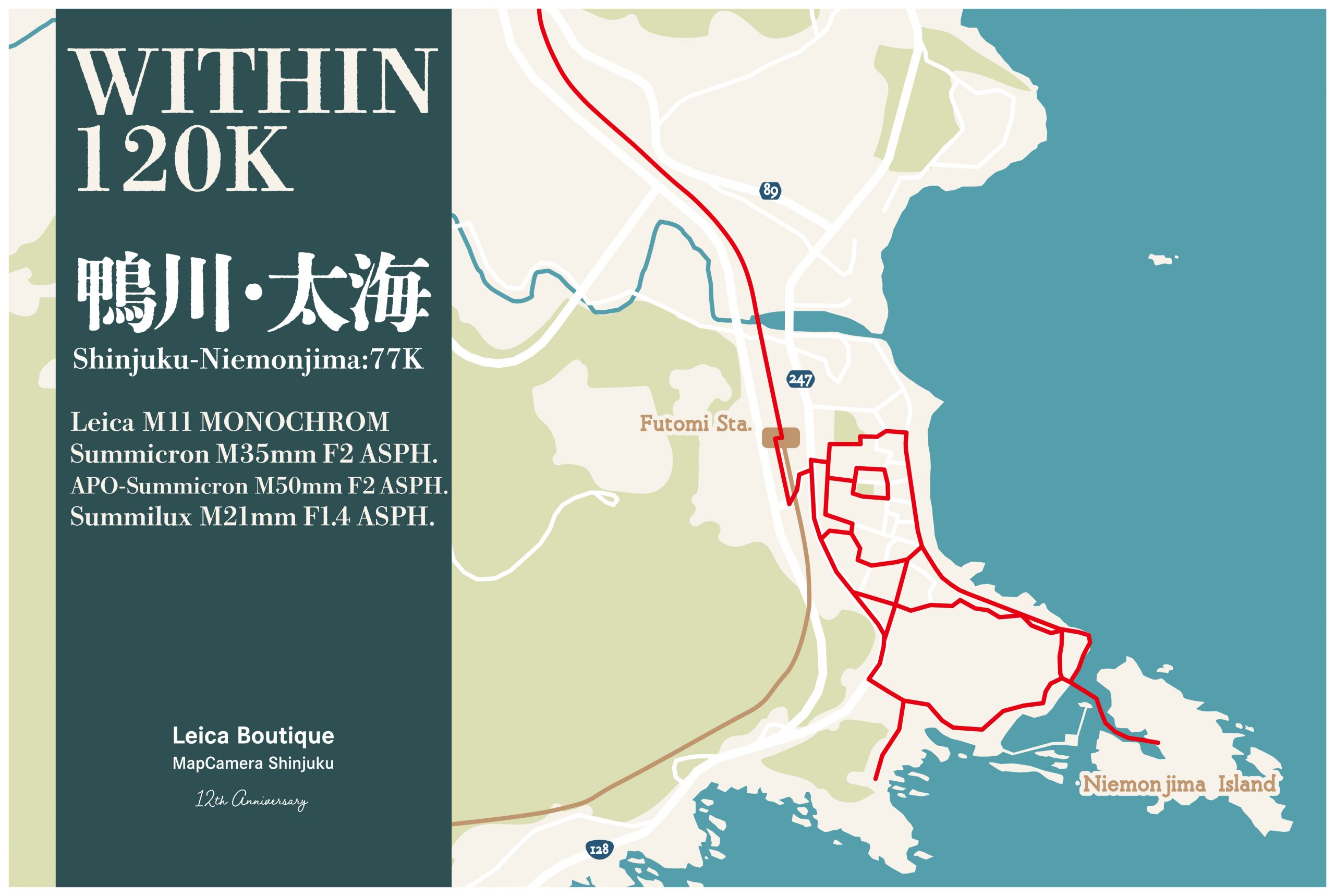

今回は千葉県鴨川市太海を訪れました。東京から約2時間30分、距離にして約100km。

到着すると、心を落ち着かせてくれる波の音と静けさが旅人を迎え入れます。

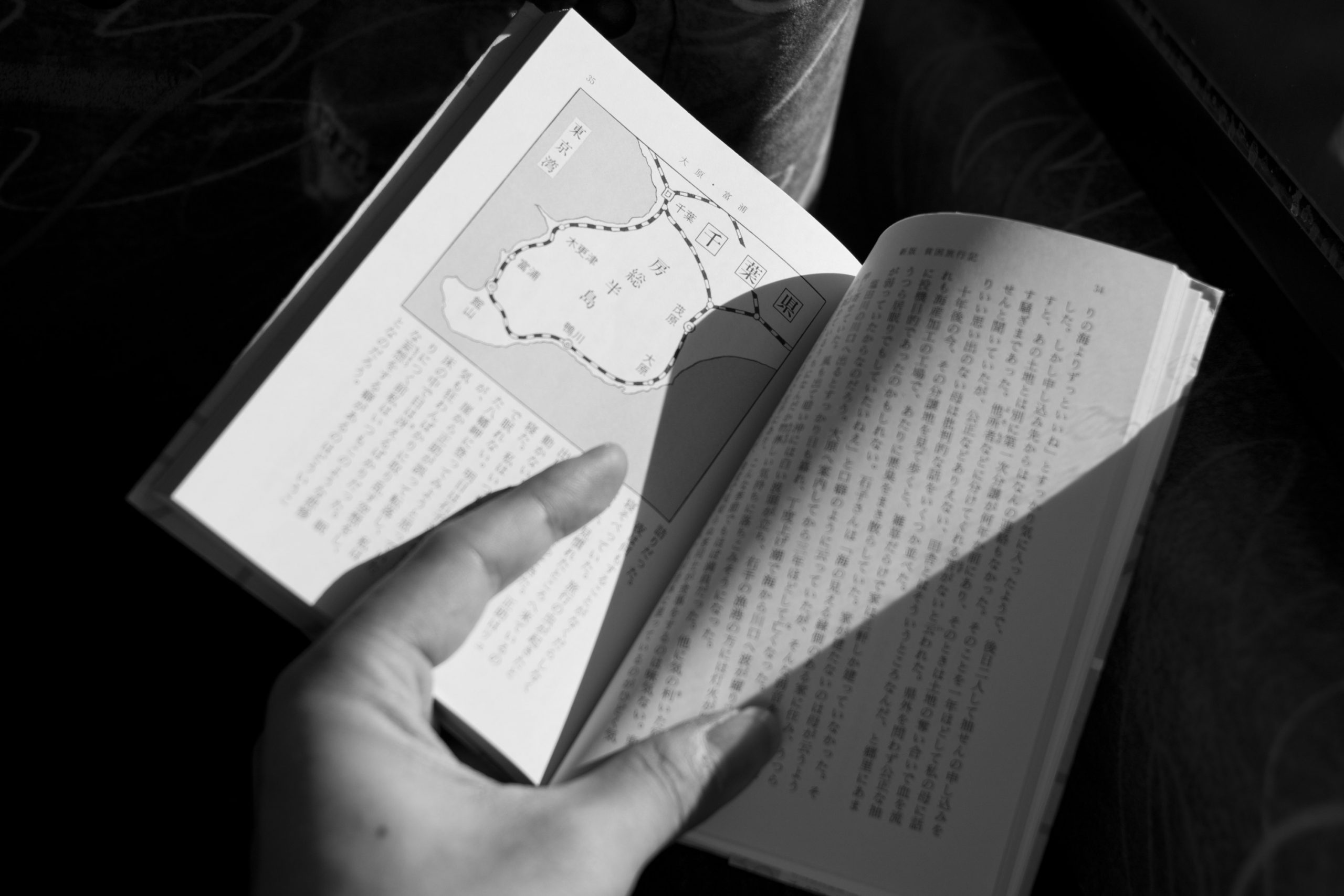

この地を選んだ理由はつげ義春の代表作『ねじ式』のモデルとなった場所でもある為です。

1968年に「月刊漫画ガロ」で発表された『ねじ式』は、極めて独創的で不条理な世界観を描き、読者に強烈な印象を与えました。私がこの作品を初めて読んだのはいつだったか…。子供の頃に読んだときは全く理解できませんでしたが、大人になって再読すると、物語の風景に懐かしさや切なさを感じるようになりました。後に映画やドラマとしても多くの形で再現されたこの作品の舞台となった場所が、まさにこの太海です。

Leica M11 Monochrom + Summicron M35mm F2 ASPH.

Leica M11 Monochrom + Summicron M35mm F2 ASPH.

Leica M11 Monochrom + Summicron M35mm F2 ASPH.

Leica M11 Monochrom + Summicron M35mm F2 ASPH.

かつてこの地域は「波太(なぶと)」と呼ばれており、明治時代までその名で親しまれていました。つげ義春は『ねじ式』以外にも日本各地の温泉地を巡り、その地での紀行作品を多く残しています。海辺や漁港などの風景は彼の作品にしばしば登場し、特に房総半島は彼のルーツとも深い関係があります。この場所は、日本の原風景として、今も変わらず残り続けています。

Leica M11 Monochrom + Summicron M35mm F2 ASPH.

Leica M11 Monochrom + Summicron M35mm F2 ASPH.

太海を歩いていると、つげ義春の作品に出てきそうな風景が次々と目の前に広がります。細かな草木や長い年月を経た家屋をM11モノクロームで撮影すると、その緻密なディテールがしっかりと再現され、昔の劇画や漫画で見られるような線の細かさや繊細さを表現できました。

Leica M11 Monochrom + Summicron M35mm F2 ASPH.

Leica M11 Monochrom + Summicron M35mm F2 ASPH.

階調に関しても非常に深く、トーンカーブを調整すると、暗部に隠れていた細かな情報も鮮明に浮かび上がります。

特にアンダー側に強い耐性を持ち、モノクロフィルムのような仕上がりを得ることができるため、静かな旅路を共にするには最適なカメラ。

持ち歩きにも非常に良く、ついつい歩く距離も伸びてくる楽しさはライカMの特徴の1つとも言えます。

Leica M11 Monochrom + Summilux M21mm F1.4 ASPH.

Leica M11 Monochrom + Summilux M21mm F1.4 ASPH.

Leica M11 Monochrom + Summicron M35mm F2 ASPH.

Leica M11 Monochrom + Summicron M35mm F2 ASPH.

歩いていると、時が止まったかのような感覚に包まれます。この静寂を壊さない、優れたシャッター音が旅の雰囲気をさらに深めてくれます。

太海の穏やかな景色の中で、このカメラと共に過ごすひとときは、まさに贅沢な旅の時間です。

Leica M11 Monochrom + Summicron M35mm F2 ASPH.

Leica M11 Monochrom + Summicron M35mm F2 ASPH.

太海の街並みは、熱海のように入り組んだ構造で、家々が密集して並んでいます。そのため、迷路のような印象を与えます。この場所はかつて「岡波太」と「浜波太」という2つのエリアに分かれていましたが、現在では1つのエリア「太海」として知られています。

民家が立ち並ぶ狭い道を歩くのは、最初は少し躊躇してしまうかもしれません。しかし、実際にはこのエリアは正式にウォーキングコースとして整備されており、誰でも自由に歩くことができます。

驚くべきことに、歩いている間に出会う人はほとんどおらず、まるで異世界に迷い込んだかのような不思議な雰囲気を味わうことができます。

Leica M11 Monochrom + Summicron M35mm F2 ASPH.

Leica M11 Monochrom + Summicron M35mm F2 ASPH.

迷路のようなウォーキングコースのゴール地点には、特別な意味があります。

『ねじ式』の作中で、主人公が汽車に乗った際に、最初にいた村に戻されるという有名な場面が描かれています。

この場所こそが、その場面の舞台であることがわかります(看板にも記載がありました)。

Leica M11 Monochrom + Summilux M21mm F1.4 ASPH.

Leica M11 Monochrom + Summilux M21mm F1.4 ASPH.

Leica M11 Monochrom + APO-Summicron M50mm F2.0 ASPH.

Leica M11 Monochrom + APO-Summicron M50mm F2.0 ASPH.

今回は、つげ作品に倣って、昔ながらの旅館に宿泊しました。太海の海が見える宿にはリゾート型のホテルもありますが、より作品の世界に浸るには、やはり昔ながらの宿で静かに波の音を聞くのが一番です。

この宿は少人数で運営されており、チェックイン時には温かく迎え入れてくれました。

階段を登るたびに聞こえる軋む音も、まるで風情を感じさせるひとときです。

Leica M11 Monochrom + Summilux M21mm F1.4 ASPH.

Leica M11 Monochrom + Summilux M21mm F1.4 ASPH.

夜になると静寂は更に深く、辺りの街灯や光は最小限に。見上げれば星々も肉眼でそのまま見えて感嘆したものです。

ISOは64000。モノクロームセンサーになると高感度を使用する躊躇もあまり無くなります。実は三脚も携行しながらの旅でしたが、

今回の使い方では殆ど三脚は必要なく手持ちで全て撮影していました。

Leica M11 Monochrom + Summilux M21mm F1.4 ASPH.

Leica M11 Monochrom + Summilux M21mm F1.4 ASPH.

今回の撮影はISO64000(!)。拡大するとやはり細部のディテールが失われていますが、それでも高感度フィルムで撮影したかのような質感です。

この感度を使いたくなる理由は、その独特の描写です。ISO3200のフィルムで撮影した際に似たような画が得られました。

使えば使うほど、このカメラの懐の深さを実感します。高感度での撮影は、フィルム撮影の味わいを楽しみながらも、デジタルでの撮影の利便性を兼ね備えており、創造性の幅の広さが魅力的な選択肢となります。

Leica M11 Monochrom + Summicron M35mm F2 ASPH.

Leica M11 Monochrom + Summicron M35mm F2 ASPH.

太海で有名な場所のひとつが、この仁右衛門島です。初代島主である平野仁右衛門の名前に由来し、今も代々守り続けられています。この島は、源頼朝が石橋山の戦いで敗北した後、身を隠していた場所としても知られています。仁右衛門島は現在も38代目の島主により管理されており、船で島に渡り、受付で料金を支払う仕組みです。そのため、島内はきれいに保たれており、至る所に休憩所が設置されています。

余談ですが実はこの島、映画『ガメラVS深海怪獣ジグラ』にも登場しています。鴨川周辺が舞台となった作品の中で少しだけ島の風景が写っており、もしかすると「あの島か!」と心当たりの方もいらっしゃるかと思います。

Leica M11Monochrom + Summicron M35mm F2 ASPH.

Leica M11Monochrom + Summicron M35mm F2 ASPH.

Leica M11Monochrom + APO-Summicron M50mm F2.0 ASPH.

Leica M11Monochrom + APO-Summicron M50mm F2.0 ASPH.

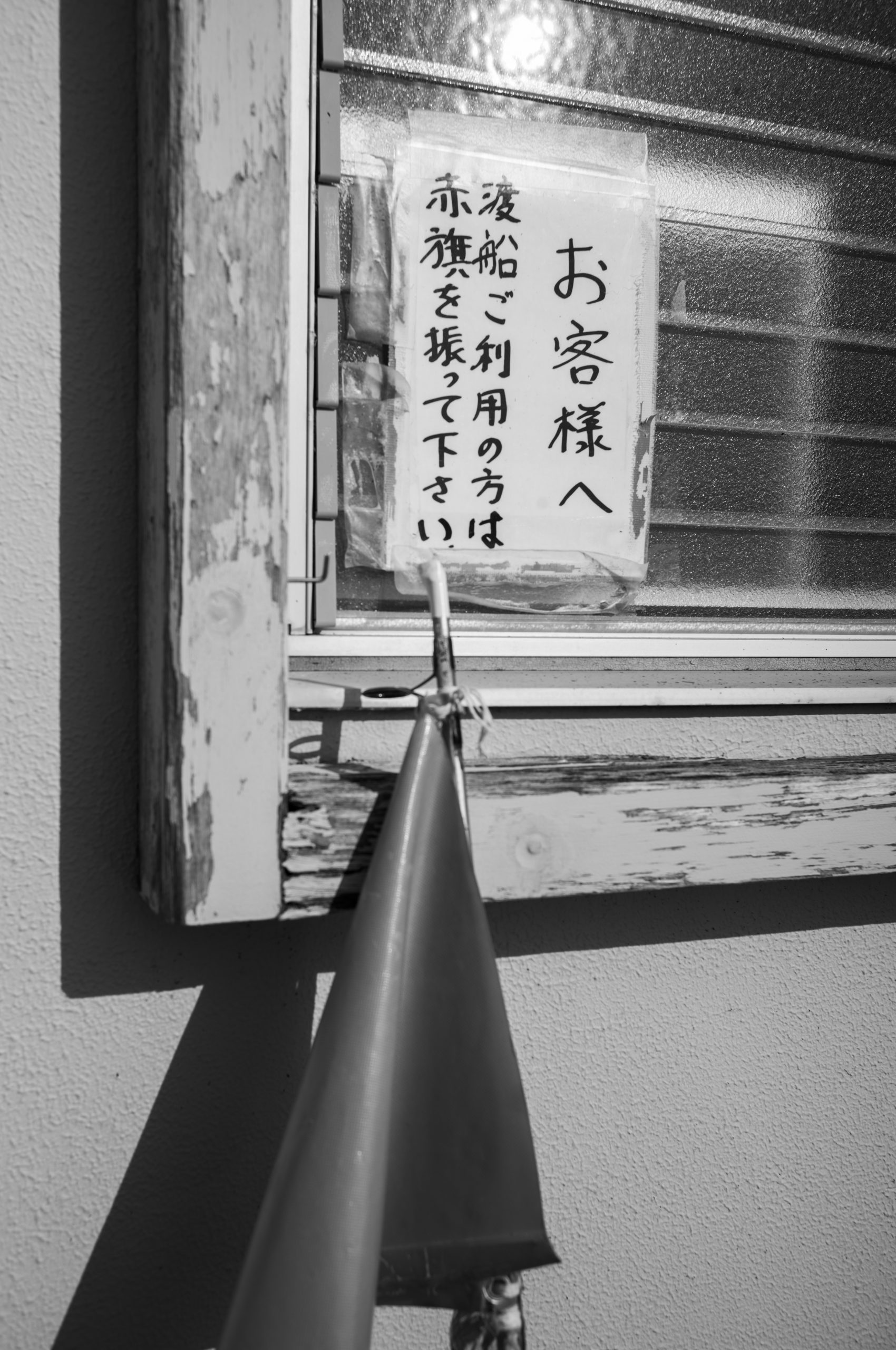

ユニークなのが、仁右衛門島へ渡るには旗を振ってこちらから船を呼ぶ必要があります。しばらくすると船頭さんがこちらに船を付け、乗り込んで仁右衛門島へ。

この日は海も穏やか。天気も良く海の美しさをより感じることができました。

Leica M11Monochrom + Summicron M35mm F2 ASPH.

Leica M11Monochrom + Summicron M35mm F2 ASPH.

Leica M11Monochrom + Summilux 21mm F1.4 ASPH.

Leica M11Monochrom + Summilux 21mm F1.4 ASPH.

Leica M11Monochrom + Summilux 21mm F1.4 ASPH.

Leica M11Monochrom + Summilux 21mm F1.4 ASPH.

天気に恵まれたおかげで、一望できる景色は格別です。島の岸壁や岩は自然の力で形作られたもので、同じものはひとつとして存在しません。まるで「島の記憶」が刻まれているように、撮影データを調整していくと、その中に本当に細かな時間の経過を感じ取ることができます。仕上げていく過程に、つい没頭してしまう気持ちにもなります。

特に仁右衛門島の岩は、白、黒、そしてグレーの色合いが絶妙に調和しており、モノクロ撮影でその美しさを表現する楽しさもあります。

Leica M11Monochrom + Summicron M35mm F2 ASPH.

Leica M11Monochrom + Summicron M35mm F2 ASPH.

Leica M11Monochrom + Summilux 21mm F1.4 ASPH.

Leica M11Monochrom + Summilux 21mm F1.4 ASPH.

Leica M11Monochrom + Apo-Summicron M50mm F2.0 ASPH.

Leica M11Monochrom + Apo-Summicron M50mm F2.0 ASPH.

島内にはいくつかの聖域があり、1枚目の写真は、仁右衛門島が別名「蓬島」と呼ばれる由来となった蓬島弁才天祠と寿老人合祀の場所です。2枚目の写真には、源頼朝の隠れ穴に祀られた正一位稲荷大明神があります。蓬島弁才天祠については詳細はわかっていませんが、正一位稲荷大明神は家内安全、心願成就、商売繁盛のご利益があるとされています。

3枚目の写真にある神楽岩は、日蓮が修行中にこの島を訪れ、旭を拝んだ場所と伝えられています。このように、神々に護られた島では、澄んだ空気と荘厳さの中に、凛とした美しさが漂っていることを散策中に感じることができます。

Leica M11Monochrom + Summilux 21mm F1.4 ASPH.

Leica M11Monochrom + Summilux 21mm F1.4 ASPH.

Leica M11Monochrom + Apo-Summicron M50mm F2.0 ASPH.

Leica M11Monochrom + Apo-Summicron M50mm F2.0 ASPH.

実は、つげ義春だけでなく、多くの画家たちがこの太海で絵を描いていたことはよく知られています。その理由は、静かな街の雰囲気と、浜辺に点在する奇岩の数々にあります。これらは多くの絵画作品のモチーフとなり、芸術家たちにとって魅力的な場所であることが分かります。特に波打ち際の奇岩は、モノクロで撮影すると、まるで水墨画のような美しい世界が広がります。

上記の写真は50mmレンズからデジタルズームでクロップしたもので、M11モノクロームの60MPの高画素センサーによってクロップを用いても画素数のロスがほとんどなく、被写体に肉迫するような撮影が可能です。このセンサー性能により細部まで鮮明に捉えることができ、驚くほどの解像感を実現しています。

Leica M11Monochrom + Summilux M21mm F1.4 ASPH.

Leica M11Monochrom + Summilux M21mm F1.4 ASPH.

Leica M11Monochrom + Summilux M21mm F1.4 ASPH.

Leica M11Monochrom + Summilux M21mm F1.4 ASPH.

旅というものができるのはどの場所でもそこに人の営みがあるからだという事を改めて実感しています。

船頭さんから「コロナ前は大きいツアー等で観光客も来ていたけれど、コロナ以降は殆ど無くなってしまった」と話を伺いました。

それでもそこに住まう人々が生活や文化・土地を守り続けているからこそ、私達も旅をして宿泊や食事そして風景を楽しむことができる。

都会や高級リゾートの世界とはまた違う旅の叙景を感じられる事や私たちも訪れる事でその場所を守る助けになれると思います。

考え事があったり何かに疲れた時や、「自分自身の時間」に集中したい時にもこの太海の地は静かな時間と共に過ごす事ができます。この場所で静かに読書するなど1泊2日の自分時間の旅をここで楽しむのもオススメです。

但し食事に関しては場所や時間が限られている事、コンビニエンスストアも車で行く必要のある距離なので素泊まりの際はご注意ください。

Leica M11Monochrom + Summilux M21mm F1.4 ASPH.

Leica M11Monochrom + Summilux M21mm F1.4 ASPH.

Leica M11Monochrom + Summilux M21mm F1.4 ASPH.

Leica M11Monochrom + Summilux M21mm F1.4 ASPH.

あの静かな海の音をまた聴きに。

EPSON R-D1 + CarlZeiss Biogon 28mm F2.8 ZM

EPSON R-D1 + CarlZeiss Biogon 28mm F2.8 ZM

今回選んだ機材はLeica M11モノクロームです。

その選出理由は、「モノクロで描かれた漫画の世界をこのカメラで視ることが可能か」という点にあります。

このカメラを使うことで、モノクロの美しさと緻密な表現力を体感することができ、まるで漫画のような世界を

リアルに捉えることができると感じました。

レンズ選びには熟考を重ね、メインレンズとしてLeica Summicron M35mm F2 ASPH.と

APO-Summicron M50mm F2 ASPH.を選びました。これらのレンズはどちらもシャープで精細な描写が特徴で、

あらゆる場面においてその実力を発揮します。さらに、広角の大口径レンズであるズミルックス M21mm F1.4 ASPH.も用意。

このレンズは設計に少し時代を感じるものの、遠近感を強調せず自然で迫力のある写りを見せてくれます。

絞り込むことで非常に繊細な描写が可能となり、「ズミルックス」の名を冠するにふさわしい品質で特に風景や広角での撮影において、その真価を発揮してくれました。

21mmでの使用時も想定してビゾフレックス2も携行しています。

モノクロ専用機として世を震撼させたモノクロームシリーズも4世代目。

世代によって傾向が変化する事もあり、一概に「どれが良いか」とは断言しにくいものの

M11モノクロームはCCD機とCMOS機であるM(Typ246)のテイストを取り込んだような野心的な1台。

そのまま撮影するだけでもそれなりに仕上がります。

但しそれではこのカメラのパフォーマンスを100%引き出せておらず、

「自分自身の思い描いたモノクロ写真」を作り上げる事で100%を発揮するボディです。

上記を考えると、自分の写真にするまでの工程は、フィルムでの撮影・現像・プリントを想起させます。

Leica M11Monochrom + Apo-Summicron M50mm F2.0 ASPH.

軽量なボディサイズとコンパクトなレンズ群はこれだけ用意しても持ち運びに優れており、

ライカが世界中を撮影・表現の舞台にできるカメラとして愛される理由を十分に感じることができました。

モノクローム専用機、そこには写真を撮影する原点回帰と作品作りの無限の可能性を秘めています。

皆様も是非、ライカのカメラと共に旅に出てみましょう。