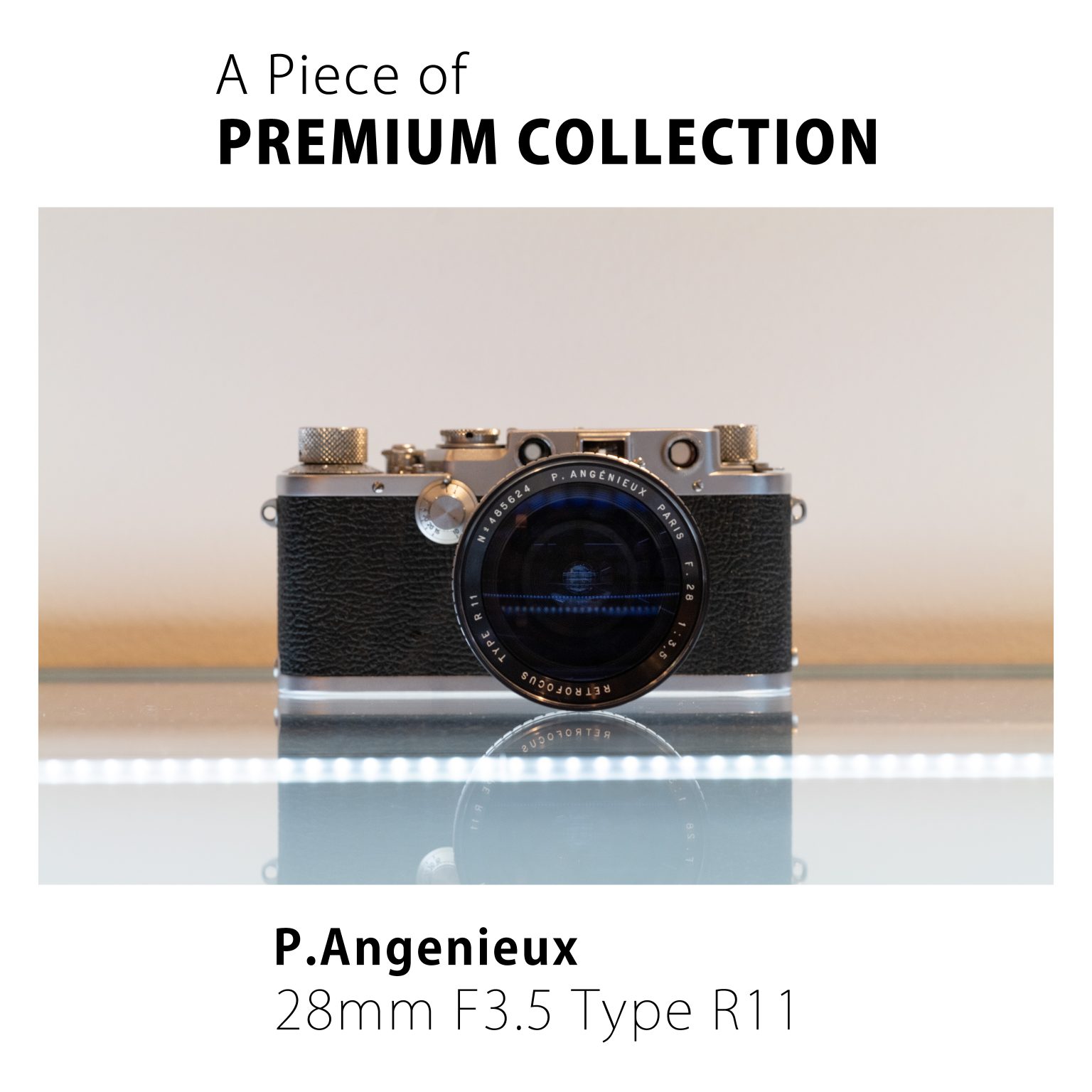

【P.Angenieux】A Piece of PREMIUM COLLECTION -28mm F3.5 Type R11-

MapCameraで取り扱う中古品の中で、流通数や生産数が少ない希少品や限定モデルなどに与えられる名称、「PREMIUM COLLECTION」。

本シリーズでは、A Piece of PREMIUM COLLECTIONと称し、そんな製品たちを一つずつ紹介いたします。

第三弾は、P.Angenieux 28mm F3.5 Type R11 (ライカLスクリュー)をご紹介します。

もしかすると、あまり聞きなれない方も多いメーカー名かと思いますが、ぜひ最後までご覧ください。

アンジェニューは、1935年にフランスでピエール・アンジェニューによって設立された光学機器メーカーです。

ピエール・アンジェニュー自身が映画製作者との邂逅から生まれた会社であったため、設立時より多くの革新的な映像向けレンズを供給してきたことで知られており、現在も映像向けレンズの供給を行っています。

中でも特筆すべきは、「レトロフォーカス」と呼ばれるレンズ設計を発明したことです。

レトロフォーカースは、フランス語では「レトロフォキュ」…レトロ(後退)フォキュ(焦点)という意味で、逆望遠型のレンズ構成の一つです。

レンズ内の構成レンズに凹玉が先行して配置されており、逆望遠という名称の通り、広角レンズ~標準域において現代も使用される画期的なレンズ構成になります。

余談ですが、独 ツァイス・オプトンのディスタゴンや、ツァイス・イエナのフレクトゴンはレトロフォーカスタイプのレンズ名称として用いられています。

1.ライカ向けレンズ

アンジェニューは、同じくフランスで1932年に創立されたkinoptic社や、ドイツのSchneider Kreuznach社などと同じように、他社カメラメーカー向けのレンズ供給を行っていました。

俗にL39と呼ばれるスクリューマウントのほか、後年には一眼レフのライカRマウントにも製品供給を行いました。

ライカ以外では、エクサクタマウントやアルパマウント等、ヨーロッパの幅広いカメラメーカーにレンズ供給を行っていました。

どのメーカーも嗜好を凝らしながらも高精度であったことから、そんなカメラに採用されるアンジェニュー製品が当時から一流レンズとして認知されていたことを物語ります。

ちなみに、アンジェニューのレンズ型番は、採用されるレンズタイプによって命名規則が決まっています。

タイプXがテッサータイプ、タイプSがガウスタイプ、タイプPは大口径エルノスタータイプ、Yタイプは小口径エルノスタータイプ、Zタイプはトリプレットタイプになります。

そして、今回ご紹介のRタイプは、前述したレトロフォーカスタイプのレンズ構成となっています。

左から28mm F3.5 R11、50mm F1.8 S1、90mm F2.5 Y1。

2.70年前の描写性能

近い時代の同焦点距離のレンズとしてヘクトール 28mm F6.3や、後発ではズマロン 28mm F5.6等のレンズがあり、いずれも時代を感じさせない解像力を誇る描写性能が魅力です。

一方で28mmでF3.5というスペックは70年近く前の当時としてはかなりのハイスピードレンズとなりますが、どのような描写なのでしょうか。

レトロフォーカスの短所を指摘した場合、主として歪曲収差が発生しやすいこと知られています。

特にこの歪曲は近接撮影において顕著になる傾向があり、後年のレンズではこの補正のためフローティングレンズなどが組み込まれ、近接撮影の描写性能を向上させる設計となっているものもあります。

フローティングレンズの市販製品への搭載が徐々に始まったのが1970年ごろであり、タイプR11にも搭載されておりませんので、近接では歪曲が大きくなる懸念がありますが、距離計連動の都合もありこのレンズの最短撮影距離は 3 1/2 feet ≒ 1mとなるため、歪曲収差はさほど感じません。

むしろ印象としてはよく補正されていると感じるほうで、中距離~遠距離ではきれいなパースペクティブを感じることができます。

また、当時のスペックとして比較的開放F値が明るいレンズではあるものの、特別描写が眠いと感じることもなく、やはりコントラストは今の時代のレンズと比べるとやや低めではありますが、想像以上の明瞭な描写をしてくれることに驚きます。

描写もさることながら、何よりこの時代のアンジェニューのレンズに特徴的なゼブラ風の鏡筒の作りが刺さる方には刺さりそうです。

時代的に当時発売していた Leica IIIfなどと組み合わせると、ややレンズが大柄なこともありバランス感がやや損なわれますが、バルナックだけでなく、M型デジタルやミラーレスカメラに変換リングなどを回押して取り付けるのが、いい時代になったと感じさせます。

S21などの人気の陰でひそかに人気が上昇しつつあるアンジェニューのレンズ群。その一端をその目で垣間見るのも、また一興かもしれません。

■今回ご紹介した機材はこちら↓