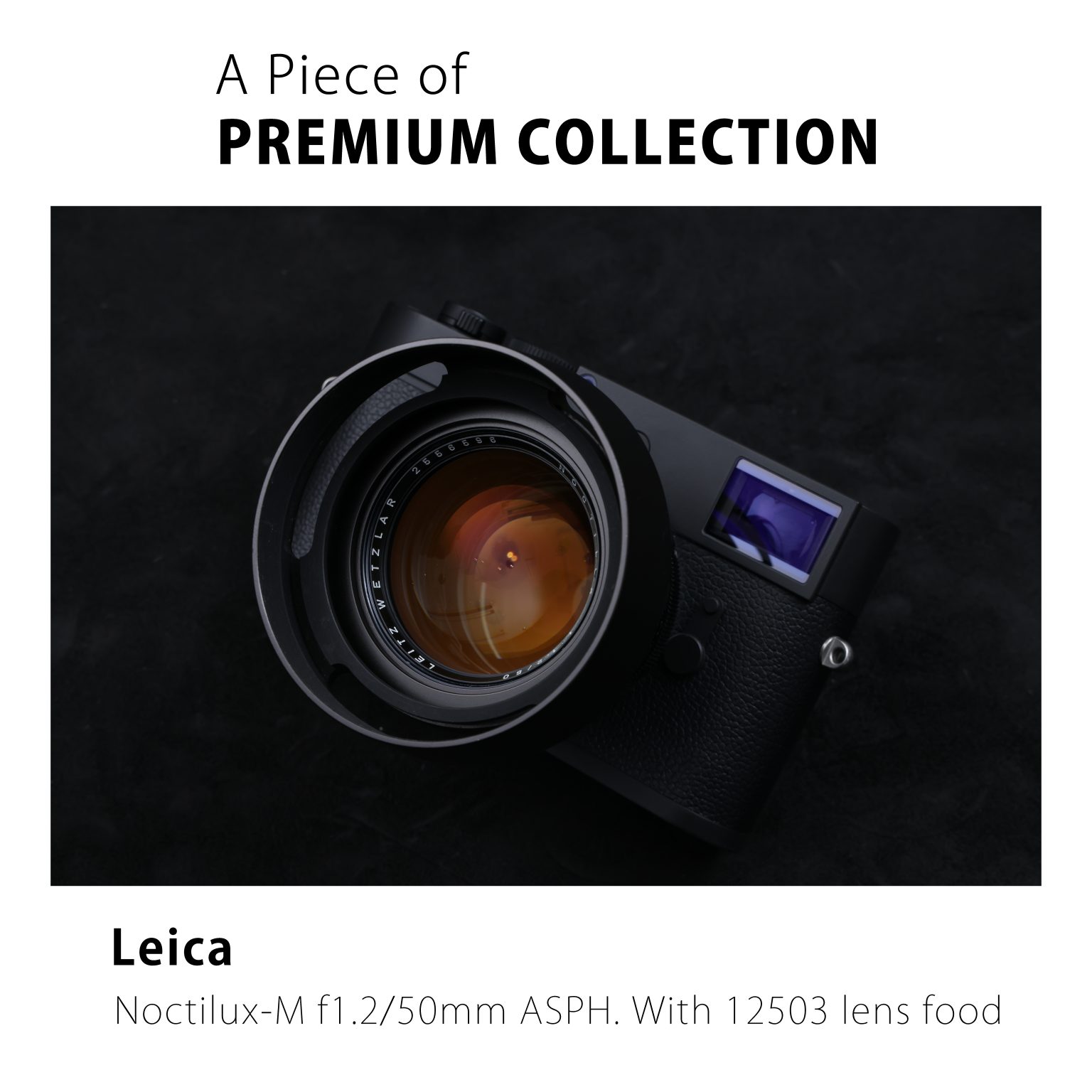

【Leica】A Piece of PREMIUM COLLECTION – Noctilux-M f1.2/50mm ASPH. With 12503 lens food –

MapCameraで取り扱う中古品の中で、流通数や生産数が少ない希少品や限定モデルなどに与えられる名称、「PREMIUM COLLECTION」。

本シリーズでは、A Piece of PREMIUM COLLECTIONと称し、そんな製品たちを一つずつ紹介いたします。

第7弾となる今回は、「Leica ノクティルックス M50mm F1.2 (非球面) + フード 12503」をご紹介いたします。

明るい大口径レンズといえば”ノクティルックス”シリーズ。今回はそんな魅力の一端に迫ります。

・Sonnarへの挑戦

1930年代に入り、CarlZeiss社は35mmフィルム用のカメラシステム「CONTAX」を開発しました。

その標準レンズとして、当時では驚異的にF値の明るい「Sonnar 50mm F2.0」や「Sonnar 50mm F1.5」の大口径レンズを市場へ投入します。

Sonnarは貼り合わせ面を多用することで、レンズ内の乱反射による光量低下を防止する独特な設計が施されていました。

これにより、コーティング技術の無かった当時、無双の高性能で市場を席捲したと言われています。

CarlZeiss社のSonnarに対抗するためLeicaでは、変形ダブルガウス型を採用した「Xenon 50mm F1.5」を1936年に発売します。

しかし、このLeica Xenon 50mm F1.5は、Tripletを開発したことで有名なTaylor Hobson社の特許(1930年)に抵触していたようで、特許使用料を払いながら販売していたようですが、Sonnarには対抗できず、売れ行きは良くなかったようです。

1949年、XenonからSummaritへ名称変更され描写性能がさらに向上。

絞りの形状が角形からほぼ円形に変更されました。

Xenonは名前からも分かる通りシュナイダー製でSummaritも戦前のXenonがベースで5群7枚という設計は共通しています。

さらに1959年にはSummaritを改良した”貴婦人”ことズミルックス 50mm F1.4 1stが登場し高速シャッターの実現や、柔らかなボケ味を生み出すことが可能になったのです。

・大口径レンズ開発競争とノクティルックスの誕生

戦後の日本では一時的に大口径レンズ開発競争が起き、帝国光学がズノー50mmF1.1を開発していました(1953年)。

日本光学工業(現ニコン)もニッコール5cmF1.1を発売(1956年)。

1966年にはすでに日本のメーカーがF1前後の大口径レンズを数社で発売していました。Leitzとしては大口径レンズの開発は遅れたのです。

しかし、発売したレンズは非球面レンズを取り入れることで、日本とは差をつけました。

そして同年に開催されたフォトキナで展示された1本のレンズが、きわめて革新的な光学設計で来場者や報道関係者を驚かせました。

世界初であった非球面レンズを採用し、一般ユーザー向けレンズとして販売された「ノクティルックス M50mm F1.2(非球面)」の誕生です。

当時の基準では圧倒的ともいえる明るさと、非常に優れた光学性能が大きな特長でしたが、

F1.2の明るさと光学性能が実現できた理由のひとつには、非球面レンズを2枚採用したことが挙げられます。

その目的は、絞り開放時の球面収差を低減し、描写力を向上させることでした。

非球面レンズの採用により、当時の基準では圧倒的に明るいF1.2という大口径を実現し、優れた光学性能を実現したのです。

初代ノクティルックスは世界初の非球面レンズを使用した1本でしたが、手磨きのためコストが高く生産効率も悪いものでした。

現代では技術の進歩により、ガラス材料を金属の型でプレスするガラスモールド非球面レンズが一般的ですが、

オリジナルのノクティルックスの開発時にはそんな製造技術は存在せず、非球面のカーブを研磨するための

工程が熟練職人による手作業であったことから”手磨き非球面レンズ”と呼ばれています。

鏡胴の材質はアルミニウムと真鍮で、表面仕上げはブラッククロームです。

標準レンズとしては大型で最大径60mm、レンズ長53.5mm、重量は470g。

1966年から1975年にかけてわずか1757本しか製造されず、今では非常に希少性が高いレンズとなりました。

復刻版となった「ノクティルックス M50mm F1.2 ASPH. ブラックアルマイト」は

オリジナルの光学設計を可能な限り維持しながら、現代のガラス材料と製造工程に合わせて光学系をつくり上げたモデルです。

・オリジナルと復刻版の写りの違い

復刻版はオリジナルの光学設計を可能な限り維持しながら作っていますが、写りは変わっています。

特に逆光時の描写は復刻版はコーティング技術の進歩によりフレアの出方が減りコントラストが向上しています。

また、遠景をアウトフォーカスにした時のボケ味もオリジナルはクラシックレンズらしい独特のザワつきがあります。

色味も厳密に見るとオリジナルの方がより暖色で復刻版の方がクールに感じると言う方もいます。

これらの写りの違いは各々の好みもありますが、撮影するシーンと仕上がりのイメージにより

現像処理では再現できないオリジナルのノクティルックスだからこそ完成するのかもしれません。

・レンズフード 12503について

付属のレンズフードはオリジナルは「12503」、復刻版は「12475」となり残念ながら互換性はありません。

比較してみると復刻版の方が少し径が大きくなっています。

また、フィルターも復刻版はE49のサイズをレンズ先端にねじこむ形ですが、オリジナルはシリーズ8をフードに組み込む仕様です。

ちなみに12503のレンズフード単体でも2025年10月20日現在、当社並品コンディションでも558,000円するので

レンズと同様に貴重な一品で、オンリーワンであることを実感いたします。

いかがでしたでしょうか。

「Leica ノクティルックス M50mm F1.2 (非球面) + フード 12503」をその手にすること。

それは単に明るい50mmのレンズを1本手に入れたという事実にとどまらず、国や時代を超えて様々な人の手に渡って

受け継がれてきた1/1757本のレンズの思い出のバトンを、今度はあなた自身が未来へと紡いでいけることへの喜びを手にしたとも言えるのではないでしょうか。

■今回ご紹介した機材はこちら↓

■復刻ノクティルックス M50mm F1.2 ASPH. ブラックアルマイトはこちら↓

■関連記事

・LEICA NOCTILUX M 50mm F1.2 / 1st

・【Leica】SL2 + NOCTILUX M50mm F1.2 11820