【Rollei】新しさと古さが同居する、Rollei 35AF

1966年に発売されたフィルムコンパクトカメラ「Rollei 35」。

特徴的なデザインを持つそのカメラは、クラシックカメラファンなら誰でも一度は目にしたことがあるのではないでしょうか。

発売当時35mm判カメラとしては世界最小を実現したボディは、この中に本当にフィルムが収まっているのか、と疑うくらいギリギリのサイズ感。

ドイツが誇る世界的レンズメーカー、カール ツァイス社やシュナイダー社の銘玉を搭載し、ゴッセン社製の露出計まで内蔵しています。

そのレンズは沈胴式で、両側に備わった絞りダイヤルとシャッタースピードダイヤルともども、なんとも愛らしいデザインを形成しています。

コンパクトカメラの元祖とも言える銘機。当時から大変な人気を集め、派生モデルもさまざま登場しました。

その人気は現代にも続いていて、Map Cameraでもいまだにお問い合わせの多いカメラです。

かく言う私自身、実はRollei 35ユーザーです。その愛らしいフォルム、凝った造りに魅了され、10数年前に手に入れました。

しかし、残念ながらここ数年フィルムを通していません。なんとも勿体ない…

理由としては、やはり扱いの難しさでしょうか…

この「Rollei 35」、究極の小ささゆえ距離計を搭載していません。ピント合わせは目測となります。

さらに露出計内蔵ですが、完全マニュアル露出。絞りとシャッタースピードを設定して撮影します。

オートフォーカス・オート露出が当たり前となってしまった身としては、撮影に持ち出すのに二の足を踏んでしまい、防湿庫の片隅に…

ところが昨年、そんな私にぴったりなカメラが登場しました。それが、この「Rollei 35AF」です。

名前の通り、オートフォーカス機能を搭載。さらに絞り優先AEも備わっています。

Rollei 35ファン(使っていないのにファンを名乗るのは、大変おこがましいですが…)にとって、まさに願ったりなカメラです。

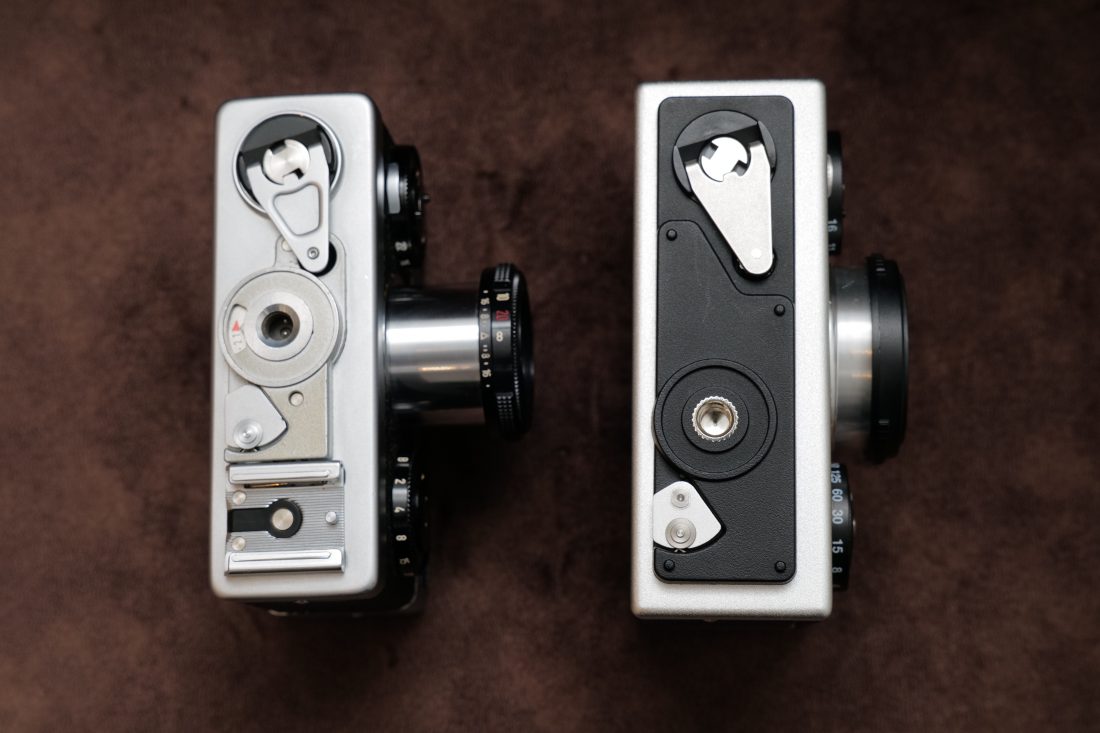

特徴的なフォルムは、とてもよく再現されています。サイズはひと回り大きくなっていますが、AF機構などを組み入れていることを思えば致し方ないところ。

レンズは、Rollei Lens 35mm F2.8。沈胴式でなく固定式なのも、オートフォーカスの駆動を考慮に入れての設計でしょう。

よく見ていくと、細部のいたる所に思わずニヤリとしてしまう箇所が…

フィルム巻き上げレバーや巻き戻しクランク、底蓋開閉スイッチなど、Rollei 35の特徴あるパーツが見事に再現されています。

さらにさらに、あまりに外れやすくユーザーにとっては正直困った存在であったカブセ式のレンズキャップも、外れやすさがそのまま再現されています…

よくまぁここまで… と思ってしまうところですが、新たな機能も見逃してはいけません。

フラッシュやセルフタイマーといったRollei 35にはなかった機能が搭載されたのは、単にクラシックカメラの復刻というのではなく、現代のカメラとして使用することを考えてのことでしょう。

絞り優先AEでの撮影時、露出補正が簡単に出来るのもうれしいところ。

そんな「Rollei 35AF」を持ち出し、向かったのは浅草。なんかこのカメラに似合う撮影場所に思えてのお出掛けです。

Rollei 35AF(Kodak Color Plus 200)

まずはドーンと雷門。

午前10時前と少し早めの時間ですが、すでにかなりの人出。それも外国人観光客の方ばかりでした。

写っていませんが、大提灯の下、人だらけです…

コンパクトなボディゆえ、片手でパシャリ、といきたいところですが、そこは注意が必要。

デジタルカメラのような手ブレ補正機構は備わっていません。シャッターレリーズのストロークも深めなので、きっちり両手で構えて撮ることが大事です。

「Rollei 35」ではボタンの半押しという状態はなく、パチンと小気味よくシャッターが切れていました。

この「Rollei 35AF」は半押しからさらに押し込むとシャッターが切れるのですが、その後ボタンは押し込まれたまま上がってきません。

フィルムを巻き上げるとボタンが上がってくるのですが、説明書を見ずに操作を行った時は最初壊れたのかと思って焦りました。

しばらく慣れなかったのですが、枚数を重ねるうちに押し込む、巻き上げる、押し込む、という具合にリズムよく撮影できるようになりました。

雷門すぐのお土産店で。

雷門すぐのお土産店で。

シャッターボタン半押しでAF作動。レンズの駆動音は大きめですが、ここ浅草では喧噪の中それほど気になりませんでした。

この後、仲見世のお店をひやかしながら撮影をと思っていたのですが、人を避けるのに精いっぱい。

一息つきたくて伝法院通りの方へ。まだ開店前のお店も多く、なんとなくのんびりした雰囲気。

一息つきたくて伝法院通りの方へ。まだ開店前のお店も多く、なんとなくのんびりした雰囲気。

宝蔵門の大わらじに括りつけられたわらじを。

宝蔵門の大わらじに括りつけられたわらじを。

おみくじの所にも外国人の方々が。いつもなら必ず引くのですが、今回は見送りました。

おみくじの所にも外国人の方々が。いつもなら必ず引くのですが、今回は見送りました。

と、ここでフィルムを入れ替え。

フィルムの巻き戻し、装填の操作は「Rollei 35」と同じ。なんか懐かしくなりました。

(Kodak Gold 200)

もう一度宝蔵門に戻って。こんな感じに団体の方々もあちこちに。お参りの仕方なんかも説明していました。

絞りF11まで絞って。

絞りF11まで絞って。

太陽を幹で隠れる位置にして逆光で。それでも強い日差しだったので、盛大にハレーションが出るかと思ったのですが…

太陽を幹で隠れる位置にして逆光で。それでも強い日差しだったので、盛大にハレーションが出るかと思ったのですが…

フィルムカメラなので、現像が上がるまで撮影結果は分からず。それがまた楽しい。

Gold 200らしい色味に。

Gold 200らしい色味に。

絞りf5.6で。なだらかにボケてくれました。

絞りf5.6で。なだらかにボケてくれました。

こちらもF5.6で。背景も自然な感じです。

こちらもF5.6で。背景も自然な感じです。

どちらも最短撮影距離である70cmくらいで。ピントが合うのにちょっと手間取ります。

どちらも最短撮影距離である70cmくらいで。ピントが合うのにちょっと手間取ります。

明暗差が大きく、露出的にはかなり厳しい状況でしたが、暗部も潰れずに表現出来ました。

明暗差が大きく、露出的にはかなり厳しい状況でしたが、暗部も潰れずに表現出来ました。

最近フィルムカメラで撮影すると36枚撮りきるのに苦労することが多かったのですが、「Rollei 35AF」ではあっという間に撮影終了。

もう1本フィルム持ってくれば良かった…

今回撮影を続けていくうちに、この「Rollei 35AF」は、古いカメラに新しさが詰まっているのか、新しいカメラに古さを宿しているのか、よく分からなくなってきました。

古さの中に新しさが、新しさの中に古さが同居する、なんとも稀有なカメラです。