「大三元レンズ」の愛称で親しまれるNikonの主力レンズがパワーアップして登場します。今回は開発に携わる3名の方にお話を伺いながらその魅力を探ってまいります。

NIKKOR Z 24-70mm F2.8 S IIについて

――今回のレンズは手に持ってわかるほどの軽量化が図られましたが、画質との両立に苦労したことはありますか?

【臼井 氏】:

本製品は、小型軽量、インターナルズーム採用にて、徹底的に使い勝手の良さを追求いたしました。同時に、高評価をいただいている従来製品以上の高画質を得ることは、大変苦慮したところです。

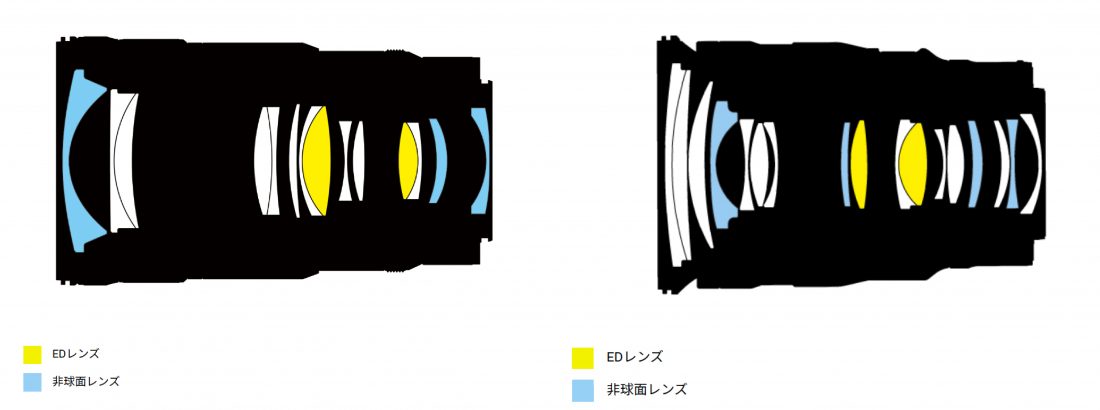

導き出された光学設計の最適解は、凹先行かつ対称型のレンズの選択と、大口径両面非球面をはじめ高難易度のレンズエレメントの採用でした。これら光学要素と、メカ設計/製造技術とのコラボレーションで、結果的に少ないレンズ枚数で従来製品以上の高画質と、小型軽量・インターナルズーム化を両立できました。

【大竹 氏】:

軽量化は光学設計とメカ設計、さらにレンズの製造能力のすべてが合わさってようやく実現できるものです。光学設計の観点からは、高い評価を受けている従来製品以上の画質を実現しながらインターナルズーム化と軽量化の両方を狙うのは大きなチャレンジでした。様々な光学タイプを検討した結果、ニコンならではの光学タイプと製造技術がフル活用された設計解を導き出しました。その結果、最軽量ながらも従来製品以上の光学性能を持つレンズを実現することができました。

【今榮 氏】:

今回の製品は軽量化という部分にはかなり力を入れました。

通常であれば、高い光学性能を実現するにはどんな構造にすべきかをまず第一に検討するのですが、今回は軽くするにはどうすべきかを第一に考え、そのうえで高い光学性能を実現するにはどうしたらよいのか?の順でした。両命題を達成できる構成案をいくつも検討し、構造シミュレーションも繰り返し行うことで、従来製品を上回る光学性能の実現と大幅な軽量化に繋がりました。

――構想を練るのにはどのくらいかかったのでしょうか?

【臼井 氏】:

開発期間を具体的に開示することはできませんが、最初の構想から商品化に至るまでには数か月レベルではなく数年レベルを要しております。

【今榮 氏】:

今回は大三元レンズのリニューアルということで、構想の部分でかなり時間をかけて検討を行いました。従来製品の改善だけでなく、Nikonの大三元として求められていること、今後求められること等をさまざまな部門の方々と議論を重ねました。様々な案がある中で、撮影現場での使い勝手を突き詰めたもの、“現場力”を高めたものこそがニコンの大三元に求められるモノだろうという結論に至りました。

妥協の無い光学性能はもちろん、インターナルズーム、シルキースイフトVCM、軽量ボディというのは、現場力を高めるための大事な要素であり、これらを同時に達成するのには大変苦労しました。

その他にもコントロールリングクリック、フォーカス制限切り替え、L-Fnボタン、フードのフィルター操作窓など、細かい部分にも現場力を向上させる機能を多く盛り込んでいます。

光学設計について

――従来製品の段階で既に光学性能に関しては最高に近い評価を受けていましたが、実写上どのような点でさらなる進化を感じやすいでしょうか。

【大竹 氏】:

従来製品が非常に高い評価をいただいておりますが、II型でも同等以上の光学性能を達成しています。

実感しやすい大きな差は、最短撮影距離です。従来製品と比べてズーム全域で最短撮影距離を短縮し、被写体をより大きく写すことができます。特に広角側で差を感じやすいと思います。メインの被写体を大きく写しながら、同時に背景を大きく取り入れることができます。「近寄りすぎて撮れない」が減ることで、撮影のストレスが減り、快適に使えることも魅力のひとつです。最短撮影距離の短さは写真表現の幅に直結する要素ですので、力を入れて改善に取り組みました。

また、描写の傾向も少し変化しています。高解像であることには変わりませんが、従来製品と比べて特にミドルからテレ域での周辺画質を向上させ、より均質で端正な描写を得られるようにしました。また、ピント面の解像はより繊細に、微ボケ域はよりなだらかになるように収差バランスを緻密に調整し、均一性と奥行き・立体感を向上させています。ヌケが良くなっていることと合わせ、被写体の質感やその場の空気感をより忠実に写せるレンズとなるよう心がけて設計しました。

【今榮 氏】:

ゴーストやフレアに関しても、格段に良くなっています。

抜けが良いため、MTFには現れない解像感の差であったり、コントラストの高さを感じて頂けると思います。

レンズ起因で起こるゴーストが格段に良くなったため、メカ部材起因で起こるゴーストが目立ってしまわないか、大きなプレッシャーではありましたが、こちらも試行錯誤を繰り返して徹底的に抑えています。

――レンズの枚数は減っているのに、描写力が上がっているのはなぜなのでしょうか。

【大竹 氏】:

レンズ枚数はレンズタイプの選択に、すなわちその製品が提供したい価値に大きく左右されます。

市場にある多くの24-70mm f/2.8は (従来製品も含めて) 凸先行の繰り出しズームを採用しています。凸先行の特徴として小型化に向いており、一方でレンズ枚数が増えやすい傾向があります。今回のII型では凹先行のズームタイプを採用しています。凹先行では全長は長くなりやすいのですが、ショートフランジバック・大口径マウントであるZマウントでは対称型のレンズ構成が可能なため、少ないレンズ枚数で高い収差補正力を持ちます。高い光学性能と最軽量、そしてインターナルズームのすべてを実現できるのはこのレンズタイプだけです。

――重量の減少は、光学性能にどのくらい影響するのでしょうか。

【大竹 氏】:

光学性能への影響はありません。MTF曲線にもありますように、高い評価をいただいている現行品と同等以上の高画質を実現し、さらにボケの滑らかさやヌケの良さ、逆光耐性を向上させています。鏡筒の強度(耐衝撃性能)も同様です。

軽量化には様々な要素が絡んできますが、光学設計においてはレンズタイプの選択とレンズ製造技術が鍵を握ります。II型ではインターナルズーム実現のために凹先行の対称型のズームタイプを選択していますが、その高い収差補正力にニコンならではの薄肉で高精度な大口径両面非球面の製造技術があわさり、優れた光学性能を最小限のレンズ枚数で実現しています。これにより軽量化を達成することができました。

【今榮 氏】:

製品の軽量化へは構造部材の徹底的なダイエットも寄与しています。高い堅牢性/耐久性を確保しつつ、軽量化を達成するのには大変苦労しました。部材の強度を保ちつつ、軽量化を図るという相反する内容ですが、これまでに積み重ねてきた実績や、シミュレーション技術の進歩、それらを元に実機検証を繰り返すことで達成することが出来ました。部品一つ一つ0.1g単位までとことん突き詰めて、クラス世界最軽量を達成しています。

――従来製品と比べてレンズの群数が大幅に減っています。コンパクト化以外にレンズ透過の点でも有利になったかと思いますが、写りにも良い影響はありますか?

【大竹 氏】:

はい、レンズ枚数が減ったことでヌケや逆光耐性がよくなっています。実写してみると想像以上の差がありました。同スペックのレンズと撮り比べると、逆光環境でもベイリンググレアが抑制されていることでより鮮明な描写を得ることができ、順光環境でさえもベールを1枚剥いだかのような鮮やかな描写が得られます。少ないレンズ枚数によるヌケの良さは、ついに真の意味で「単焦点と同等」といえるレベルに達したと考えています。

フィルター径の小型化について

――構成しているレンズが減り、さらにフィルター径も小さくなっておりますが、どのような仕組みなのでしょうか。

【大竹 氏】:

これは実は因果関係が逆で、レンズ構成を奢るほどフィルター径も大きくなりやすい傾向があります。レンズは厚みがありますので、たくさん入れるほどレンズ前面から絞りまでの距離が長くなり、フィルター径も大きくなっていきます。一般にレンズ枚数を増やすことで光学性能が向上しますので、フィルター径の増大は性能向上の副作用といえるものでした。

II型では従来製品からレンズタイプを変更していますので、レンズ枚数での単純な比較は難しいのですが、収差補正力の高い対称型のパワー配置と、大口径両面非球面の効果によりフィルター径を小さくすることができています。

――フィルター径のダウンサイジングに伴って広角側は自動補正前提の写りになってしまったのでしょうか。

【大竹 氏】:

いいえ、自動補正前提の写りにはしていません。歪曲のレベルは従来製品と同等で、ボディ内補正をオフにすることができます。フィルター径を小さくすることができたのは、Zマウントをフル活用したレンズタイプへの刷新と、前玉の大口径両面非球面の恩恵です。これらがもたらす高い収差補正能力により、光学性能を犠牲にすることなくダウンサイズすることができました。また70-200/2.8Sをはじめ他の多くのZレンズとフィルターを共用できるようになったことも大きなメリットと考えています。

最短撮影距離について

――最短撮影距離を短くできたのはなぜでしょうか。

【大竹 氏】:

従来製品にて「寄れない」とのご指摘を多く頂戴していましたので、II型では最短撮影距離の短縮は重要な設計目標でした。フォーカス群の選択や駆動の仕方など、メカと光学とで協議を重ね、大幅な短縮を実現することができました。

【今榮 氏】:

最短撮影距離を短くするために、フォーカス群の駆動量を大きくとる必要がありました。狭い空間で複数のフォーカス群の駆動量を確保するのには大変苦労しました。詳細な内容は言えませんが、部品の配置を見直し、鏡筒内のスペースを最大限有効活用して、製品全体で機能が収まるように設計を行いました。また、制御方法にも工夫をいれ、各焦点距離で、駆動量が最大限確保出来るように設計を行っています。

――近距離側でも画質が低下しないようにどのような工夫がされているのでしょうか。

【大竹 氏】:

従来製品に引き続き、マルチフォーカスを採用することで収差の悪化を抑制し、近距離でも高品質な描写を得られる設計になっています。

メカ設計について

――シルキースイフトVCMは望遠レンズに入っているイメージでした。搭載への経緯や苦労したことはありますか?今後のモデルにも搭載されることはあるのでしょうか。

【今榮 氏】:

シルキースイフトVCMは既に超望遠レンズに搭載されていますが、これを小型化しながら、さらにマルチフォーカスに落とし込むということに大変苦労しました。シルキースイフトVCMには、ニコン独自のガイド機構を採用していますが、このガイド機構は、AFレンズ群とガイドバーの隙間を限りなく「0」にすることで、滑らかな駆動を可能にしています。

メカ的な機構としてはその分複雑になり、スペースも必要になりますが、光学設計の工夫によりAFレンズ群を小径軽量化し、メカ部品形状やその配置、VCM形状の最適化をシミュレーションや試作を繰り返し、徹底して追い込むことで搭載が可能となりました。

また、制御アルゴリズムの見直しをすることで高速/高精度/静音の3つを同時に達成しています。

今後の機種に関してですが、弊社機種で搭載のSTMでは低速域でのトルクが出しやすい、モーター自体が小型軽量など、多くの利点もありますので、レンズの特性に合わせたアクチュエータを選定・搭載していきます。

【臼井 氏】:

今後のモデルへの搭載予定は非公表ですが、製品特性に合わせ、当社特有の技術の投入を検討していきます。

――テレ側のスキャンタイム40%短縮とのことですが、シルキースイフトVCMを2基搭載したことによる利点なのでしょうか。

【今榮 氏】:

マルチフォーカス方式にシルキースイフトVCMを採用することで、ニコン史上最速のAF駆動を実現していますが、より正確で、より高速応答が可能な新しい制御アルゴリズムを搭載することで可能となっています。

この新制御アルゴリズムは、将来ボディで連写コマ速が飛躍的に伸びていくことも見据えた制御となっています。フォーカスレンズが加速/減速して停止するまで、一連の動きをより速くよりスムースに動かすことでそれを可能としています。また、メカ構造もメカ構造もその新制御に最適化されたものにすることで、AFの高速化とスキャンタイムの大幅な削減が実現できています。

――今後のレンズ開発についてお聞かせください。

【今榮 氏】:

新しいスペックのレンズ開発をするにしても、既存スペックのレンズをバージョンアップするにしても、最高の技術を盛り込んで、ちょっとした進化ではなく大幅な進化を遂げるような、もしくはお客様の期待を大きく超えるような開発を行っていきたいと考えています。

――この度は貴重なお話をお聞かせいただき、まことにありがとうございました。

▼NIKKOR Z 24-70mm F2.8 S IIのフォトプレビュー「Kasyapa」はこちら▼

▼NIKKOR Z 24-70mm F2.8 S IIの先行レポートはこちら▼

【Nikon】さらなる進化を遂げた究極の標準ズームレンズ「NIKKOR Z 24-70mm F2.8 S II」先行レポート

▼NIKKOR Z 24-70mm F2.8 S IIの先行レポート動画はこちら▼