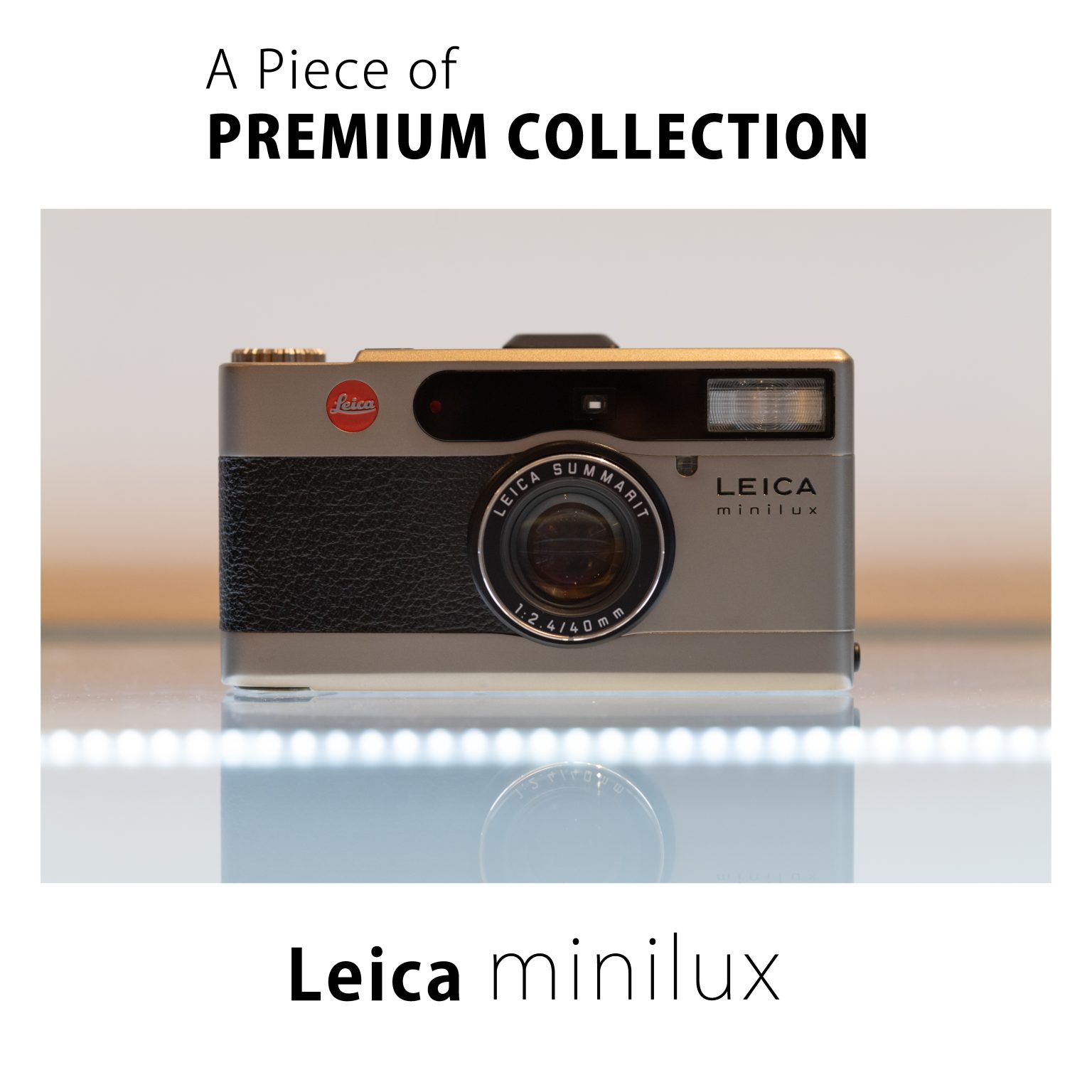

【Leica】A Piece of PREMIUM COLLECTION -minilux-

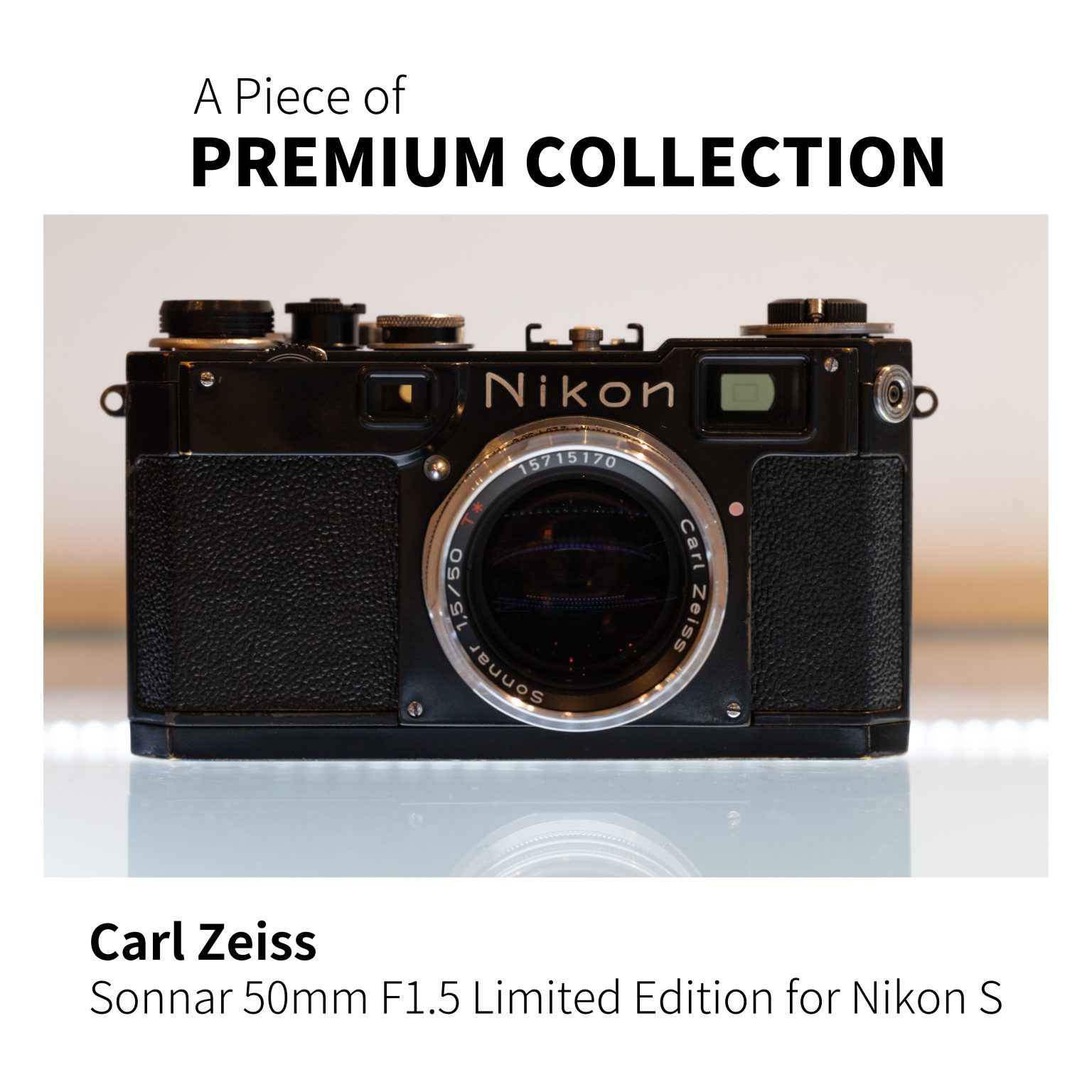

MapCameraで取り扱う中古品の中で、流通数や生産数が少ない希少品や限定モデルなどに与えられる名称、「PREMIUM COLLECTION」。

本シリーズでは、A Piece of PREMIUM COLLECTIONと称し、そんな製品たちを一つずつ紹介いたします。

第二弾の今回は、コンパクトフィルムカメラ、Leica miniluxにスポットライトを当てます。

数多くのライバル機種が登場していた1990年代、miniluxはどのような製品だったのでしょうか。

1.高級コンパクトカメラ

フィルムカメラ最盛の時代がいつか。フィルム消費量から鑑みたとき、そのピークは2000年ごろとなります。

当時、代替の写真撮影手段が無い中で、フィルム消費が多かったのは、直接的に写真撮影人口が増え続けていたからということになります。その理由は、1980年代から徐々にカメラの機能は電子化され、それまで多くの作業をマニュアルで行っていた写真撮影が、誰でも簡単に写真撮影ができるようになっていったことが大きいと思います。

フィルムカメラはその爆発的な需要に対し、さながら古生代のカンブリア爆発のような生態的ニッチを埋めるかの如く、様々な形態のものが発売されました。

高級コンパクトフィルムカメラというジャンルは、こういった事情の中で産声を上げました。

その高級コンパクトカメラというものの始まりがどこにあるのか、と尋ねると様々な議論を呼びそうなので、ここでは一旦1984年発売の「CONTAX T」を起点として考えたいと思います。

当時、筐体にプラスチック素材などを使用した安価な価格帯のフィルムカメラが多く登場していた中、写真を撮る道具としての上質さに着目され、発売されたのがCONTAX Tでした。

ボディ筐体にはアルミニウムをはじめとした金属が採用され、描写においても妥協なく設計されたCONTAX Tは、プロの写真家などから実用性が評価され、多くのメーカーが追従するように競合するラインアップを展開していきました。

その後、CONTAX T2 (1990年)、Konica HEXAR(1992年)、CONTAX TVS(1993年)、Nikon 35Ti (1993年)など相次いで高級路線のコンパクトフィルムカメラが発売され、1996年発売のMinolta TC-1や、RICOH GR1、2001年発売のCONTAX T3やRICOH GR1Vなどを以って、成熟を迎えたと考えられます。

いまだ人気の衰えないMinolta TC-1(画像左)とCONTAX T3(画像右)

コンパクトカメラという言葉自体には広い意味が含まれておりますが、慣用的にはレンズ一体型で可搬性に優れたカメラを差すことが多いです。

何を隠そうLeicaの祖たるバルナックや、それに続くM型さえも、当時の市場から見ればコンパクトですし、いまもそういった見方ができます。

しかし、コンパクトフィルムカメラと言ってCONTAXやRICOHの名前がすぐに上がることは多くとも、Leica!と即答されることがあまり多くないのも事実です。

それでは、Leicaの高級コンパクトフィルムカメラたるminiluxとは、どういったカメラだったのでしょうか?

2.Leicaのコンパクトカメラ

1970年代以降、日本メーカーの製品競合が激化し、そんな中Leicaが送り出した一眼レフシリーズのRシステムの販売は低迷。2000年台前半ごろまで、Leicaにとって苦しい時期が続きました。

そんな苦難の只中にある1995年に発売したカメラこそ、「minilux」と「minilux zoom」でした。

Leicaはこれ以前にも、「Leica AF-C1」や「Leica Mini Zoom」といったコンパクト機は発売されていましたが、外装にチタンを採用した「ハイエンド機」としての位置づけは、本機がLeica 初といえるでしょう。

以後、コンパクト機は2000年以降もC1、C2、C3、C11、CM、CM ZOOMなどが発売され、その流れは2005年ごろまで続きます。

minilux には、ズマリット 40mm F2.4 を、minilux zoomはバリオ・エルマー 35-70mm F3.5-6.5が搭載されています。

miniluxに搭載された40mmという焦点距離は、ンパクトフィルムカメラの草分け的存在であるRollei 35を想起する方も多いかもしれません。ライバルにあたるCONTAX T2(38mm)やNikon 35Ti(35mm)と比較的近い部類にあたりますが、単焦点レンズ付きのコンパクトカメラでは28mmなどが多い中ではやや標準寄りになっています。

そして、ズマリットというレンズの名称は、1954年に発売された「ズマリット M50mm F1.5」に端を発します。もともとはズミルックスに先駆けたハイスピードレンズの名称だったのが、2007年にはMマウント向けのラインアップとしてF2.5のズマリットシリーズ、そして後継はさらにF2.4に改められることとなりますが、このminiluxは現代のズマリットとしてM型に先駆けてカメラに搭載されています。

コンパクト機で40mmという焦点距離はやや使い勝手が悪いのでは?と思われるかもしれませんが、この搭載されたズマリット 40mm F2.4というレンズが絶妙で、前述したように、28mmなどにはないようなボケや、そこから発生する立体感が非常に魅力的な一台になっています。

大きすぎず、小さすぎず。小ぢんまりとしたチタン外装に輝く赤いLeicaのバッジ。そして据えられたズマリット 40mmから繰り出される、コンパクトらしからぬ美しい描写。

一度手にしてしまうと、なんだかこれしかないような魅力を感じさせます。

もし、人と違うコンパクトカメラを探していて、眼前にminiluxがあったなら、ぜひ一度手に取ってみることをおすすめします。

■今回ご紹介した機材はこちら↓

Panasonic LUMIX S1 IIは前機種 S1と比べると大幅に小型、軽量になっています。歩きながらその変化を実感します。

Panasonic LUMIX S1 IIは前機種 S1と比べると大幅に小型、軽量になっています。歩きながらその変化を実感します。 屋根のあるミニ休憩所で荷物を降ろしてジュースを飲みながら雨の様子を眺めていました。見渡す限り私以外に人がいる気配がしません。強い雨の音しか聞こえない公園ですが、近くで数羽のスズメが元気に遊んでいるのが目に留まりました。これまでどこでも見られるスズメを撮ろうと思ったことはありませんが、大雨のなかで元気に遊んでいる風景が新鮮に見えました。雨もまだまだ続きそうな感じがしたので再度バッグからカメラを取り出し、彼らに被写体になってもらいました。よってここから先の写真は全てこの場所から撮影したものです。

屋根のあるミニ休憩所で荷物を降ろしてジュースを飲みながら雨の様子を眺めていました。見渡す限り私以外に人がいる気配がしません。強い雨の音しか聞こえない公園ですが、近くで数羽のスズメが元気に遊んでいるのが目に留まりました。これまでどこでも見られるスズメを撮ろうと思ったことはありませんが、大雨のなかで元気に遊んでいる風景が新鮮に見えました。雨もまだまだ続きそうな感じがしたので再度バッグからカメラを取り出し、彼らに被写体になってもらいました。よってここから先の写真は全てこの場所から撮影したものです。 前機種のLUMIX S1は2420万画素の裏面照射型センサーでしたが、LUMIX S1 IIは2410万画素の部分積層型イメージセンサーが搭載されています。文字だけ見るとよくわかりませんが、データの読み出しの高速化と高画質を両立する新しいセンサーです。そしてAFはLUMIX S5M2 , S5M2X , S9などと同じ像面位相差AFが採用されています。よって合焦速度や追従性が向上しています。

前機種のLUMIX S1は2420万画素の裏面照射型センサーでしたが、LUMIX S1 IIは2410万画素の部分積層型イメージセンサーが搭載されています。文字だけ見るとよくわかりませんが、データの読み出しの高速化と高画質を両立する新しいセンサーです。そしてAFはLUMIX S5M2 , S5M2X , S9などと同じ像面位相差AFが採用されています。よって合焦速度や追従性が向上しています。 一度だけですが、私のすぐ手前までやってきました。何か言いたそうな表情をしているようにも見えます。もしかしたら「ちゃんと撮ってくれよ!!」とでも訴えているのかもしれません。

一度だけですが、私のすぐ手前までやってきました。何か言いたそうな表情をしているようにも見えます。もしかしたら「ちゃんと撮ってくれよ!!」とでも訴えているのかもしれません。

少し雨が弱まってきました。スズメのおかげでまた撮影を始めることができて、ここまで15分くらい経ちました。ある程度スズメを被写体にした雨の公園の様子が撮れたことと、S1 IIのAF性能の良さも感じられました。ここらで撮影を切り上げて家に帰ろうと思っていたところ、またまた雨が激しくなってきました。結局、動くに動けずその場に待機です。そして本日のハイライトともいえる場面に遭遇します。

少し雨が弱まってきました。スズメのおかげでまた撮影を始めることができて、ここまで15分くらい経ちました。ある程度スズメを被写体にした雨の公園の様子が撮れたことと、S1 IIのAF性能の良さも感じられました。ここらで撮影を切り上げて家に帰ろうと思っていたところ、またまた雨が激しくなってきました。結局、動くに動けずその場に待機です。そして本日のハイライトともいえる場面に遭遇します。 スズメの雨宿りです。被写体が良いアクセントになって雨の激しさが伝わってきます。自分自身とカメラは屋根に守られ濡れずに済んでいるので運が良いとしか言いようがありません。写真の持つ偶然性、(同じような状況でこの場所にいるという意味で)再現性がほぼ不可能な場面に遭遇した瞬間です。

スズメの雨宿りです。被写体が良いアクセントになって雨の激しさが伝わってきます。自分自身とカメラは屋根に守られ濡れずに済んでいるので運が良いとしか言いようがありません。写真の持つ偶然性、(同じような状況でこの場所にいるという意味で)再現性がほぼ不可能な場面に遭遇した瞬間です。 連写撮影をする時は、私にとって通常の電子先幕シャッターで高速連写しています。激しい雨をよけていたのか、それともただ元気に遊んでいるだけなのかはわかりませんが、この場面でもスズメはけっこう小刻みに動いていました。今思うとこういう場面でこそ電子シャッターのSHプリ連写機能(シャッターを全押しする少し前から記録する)を使ってみたらまた違った写真が撮れていたかもしれません。でも残念ながら気持ちの余裕がそこまでなかったです。

連写撮影をする時は、私にとって通常の電子先幕シャッターで高速連写しています。激しい雨をよけていたのか、それともただ元気に遊んでいるだけなのかはわかりませんが、この場面でもスズメはけっこう小刻みに動いていました。今思うとこういう場面でこそ電子シャッターのSHプリ連写機能(シャッターを全押しする少し前から記録する)を使ってみたらまた違った写真が撮れていたかもしれません。でも残念ながら気持ちの余裕がそこまでなかったです。 この写真ではスズメがかなり濡れているようです。もはや雨宿りになっていないかもしれません。

この写真ではスズメがかなり濡れているようです。もはや雨宿りになっていないかもしれません。 やがて激しい雨は弱まり、雲が少し動いたようで視界が明るくなってきました。目の前の木を見上げるとシジュウカラが顔を出していました。葉っぱについた数多くの雨のしずくが先ほどまでの雨の激しさを物語っています。

やがて激しい雨は弱まり、雲が少し動いたようで視界が明るくなってきました。目の前の木を見上げるとシジュウカラが顔を出していました。葉っぱについた数多くの雨のしずくが先ほどまでの雨の激しさを物語っています。

RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM

RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM

RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM

RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM RF70-200mm F2.8 L IS USM Z

RF70-200mm F2.8 L IS USM Z