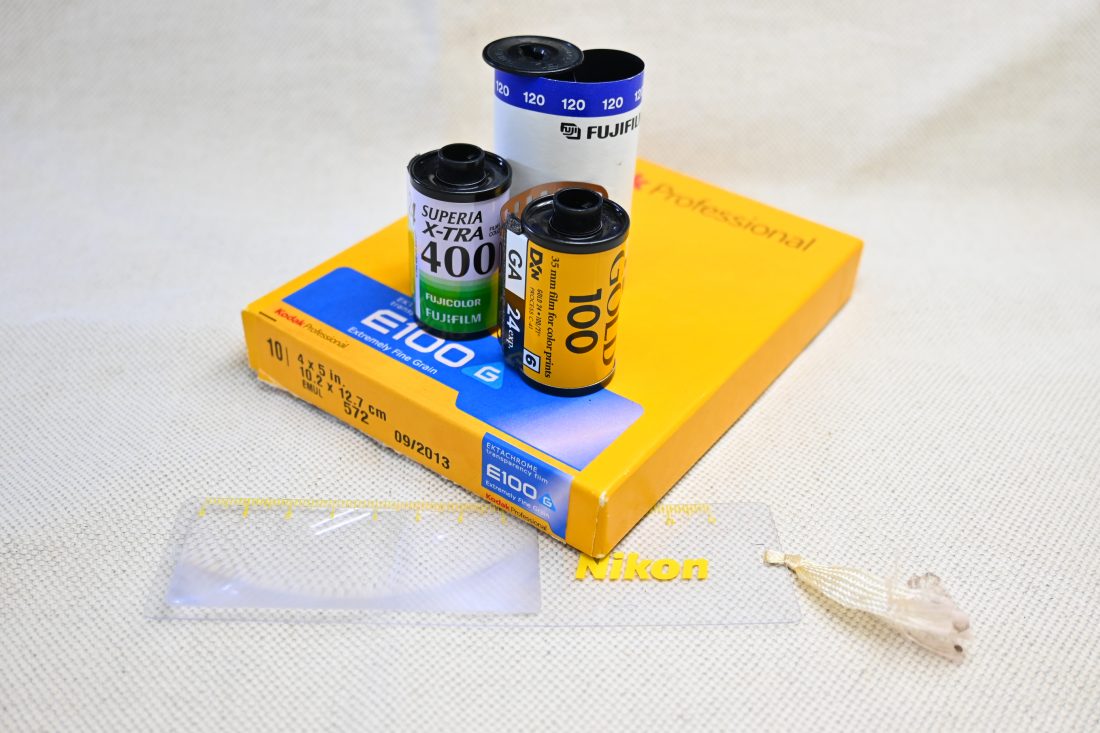

連載中の「カメラを愉しむ」vol.77は、「ニコンの一眼レフカメラと今年の春を撮りに行こう!河口湖 下部温泉編」をご紹介いたします。今回の記事で使用したカメラ機材はお値段が手頃ながらも今でもまだまだ現役「Nikon (ニコン) D4 」、レンズはこの1本を持ち出せばポートレートから風景まで幅広く活躍する「Nikon (ニコン) AF-S NIKKOR 24-70mm F2.8E ED VR」。軽量なミラーレス機とは一味違うその写欲掻き立てられるその描写をどうぞご覧ください。

ソメイヨシノの桜が咲く一足前に、筆者が必ず訪れる場所があります。今年もこの景色を見ることができるまであと1ヶ月程度。そんな美しき日本の風景を2回に渡ってお届けいたします。

さて、旅の出発前に洗車をすることから始めましょう!綺麗な車でお出かけすることは気持ちを切り替えるためにも大切です。

東京から走ること1時間半、雲行きが怪しくなりついに雪が降ってまいりました。当時乗っていた車は色々とチューニングを施していたので雪道に弱くヒヤヒヤとしながら宿に到着いたしました。

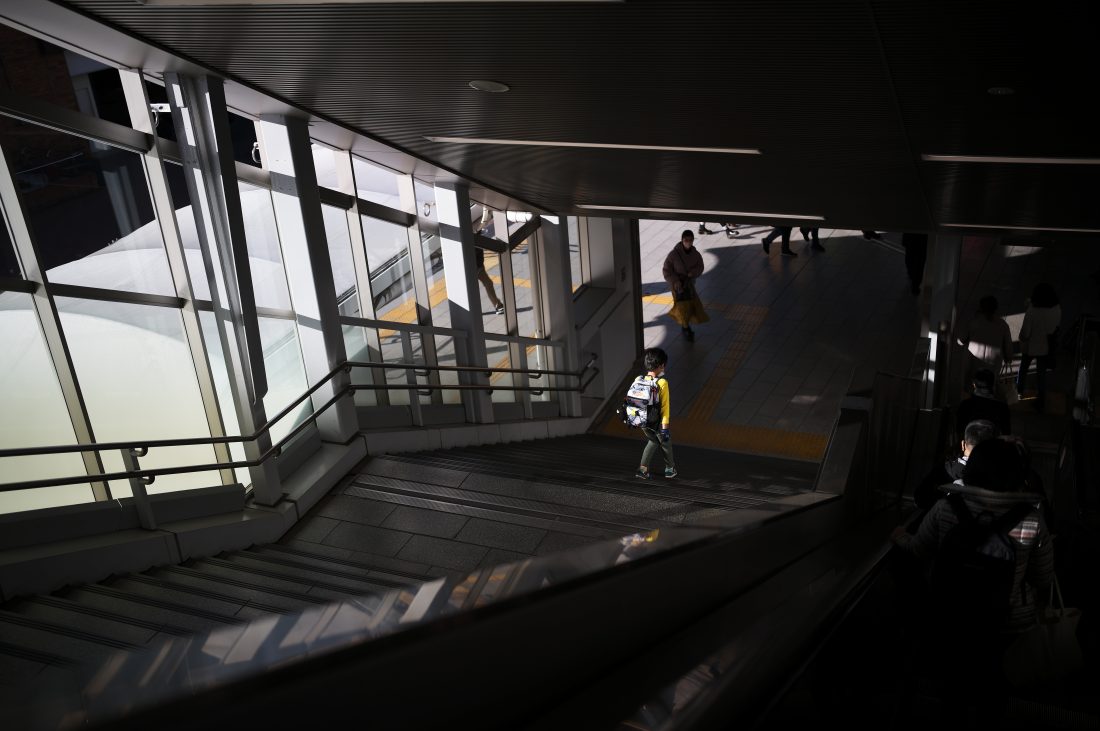

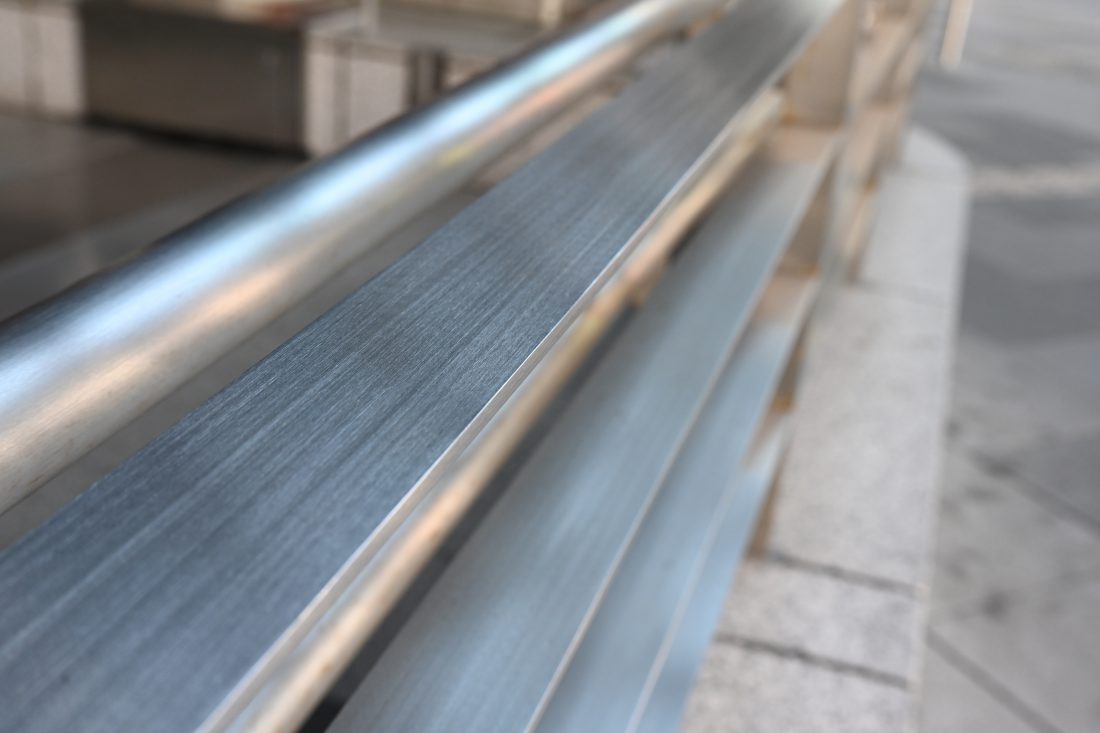

翌日は天候にも恵まれ、D4の歯切れの良い「バシャッ」というシャッター音も昨日より乾いた良いサウンドに感じます。ミラーの振動も含めてやっぱ一眼レフって楽しいな・・・とミラーレスカメラに慣れた私の心に刺激を与えてくれます。

富士吉田の名物でもあります吉田うどんは、お店によりトッピングはさまざま。筆者は長年こちらのお店が好きで通っております。キャベツの甘みとサクッと軽く揚がった天ぷらが太くてしっかり感のある麺と絶妙なバランスなのです。

雪化粧をした富士山、ちょうどこの日は雲がかかってしまっておりましたがとても綺麗です。

さぁ、河口湖からおそよ50キロほど離れた枝垂れ桜で有名な「身延山 久遠寺」の近くにあります下部温泉に到着。毎年立ち寄らせてもらうこの場所が一番好きな場所です。例年では3月初旬〜中旬に見頃を迎えるので今から機材を揃えて準備しておくのも良いかもしれません。

学生時代、海外から来た留学生たちをここに連れて行くと「いままで見た桜で一番きれいだ」とみんな口を揃えて言っていたことを思い出します。この日はちょうどシーズンの土曜日だったこともあり車がたくさん停まっていますが、平日はとても穴場なスポットです。

天まで届きそうな枝垂れ桜の枝。なんと優雅で美しい光景でしょう。

さて少し移動して「下部温泉」にやってまいりました。なんと温泉は1300年も前から数多くの人々の傷や病を癒したとされ、戦国時代に武田信玄公が許可証を発行したと言い伝えられる名湯。今でもその効能は手術後の傷や火傷などの外傷性の傷病に良いとされ湯治に訪れるそうです。

さて少し移動して「下部温泉」にやってまいりました。なんと温泉は1300年も前から数多くの人々の傷や病を癒したとされ、戦国時代に武田信玄公が許可証を発行したと言い伝えられる名湯。今でもその効能は手術後の傷や火傷などの外傷性の傷病に良いとされ湯治に訪れるそうです。

まるで迷路のような裏路地や、観光地化されすぎず景観を大切にしているこの温泉地が筆者は大好きです。色濃く昭和の風景が残る温泉地、今の時代とても貴重な存在かもしれません。

しかし不思議なものです。「一眼レフカメラ」ってなんでこんなに撮影が楽しいのでしょう。

ミラーレスカメラ全盛の時代となり筆者は「なんかもの足らない・・・」という感覚があります。

お料理に例えるのであれば、ミラーレスカメラはメインディッシュが出てきて、欲しい機能をアラカルトとして色々カスタマイズしていく感じでしょうか。ファインダーを覗いた時点ですでに撮れる画がわかるのでその高機能とどう組み合わせて手軽に愉しむか。そんな印象を受けました。

しかし一眼レフカメラは違います。美しくクリアなミラー越しの風景を覗き、「この被写体の色だとマイナス補正かな」「ファインダーの倍率を考えるとここからここまで写るかな」などと考えながら撮影を愉しむ前菜がちゃんとついてくるのです。

便利になりすぎることで、ちょっとしたその楽しい過程を失っていることもあります。もう一度、あの写真を撮る快感をフラッグシップで堪能してみてはいかがでしょうか。

マップカメラならネットで購入する特典として、新品2年保証の対象となります!中古を買うか、新品を買うか悩むところではありますが長く10万円台前半で購入できるようになったことに驚きを隠せません。必要十分な画素数で、フラッグシップ機ならではの表現力の高さを存分にお楽しみください。今の時代から考えると少し派手目なシャッターサウンドが実に心地よいカメラです。

「Nikon D4」をベースに、オートフォーカス性能や画質など、さまざまな面でプロフェッショナルフォトグラファーの厳しい撮影条件下で必要とされる機能を見直したスペシャリティモデルです。今回は「Nikon D4」にて撮影していますが、ワンランク上の性能を求めるユーザー様にはこちらがおすすめです。

ナノクリスタルコートを採用した高い光学性能は、逆光などの厳しい条件でも頼れる高性能レンズに仕上がっています。長く愛されるレンズには理由がある。その素晴らしい描写をぜひご堪能ください。

【f/7.1 1/200秒 ISO-100 焦点距離:52mm】

【f/7.1 1/200秒 ISO-100 焦点距離:52mm】 【f/3.8 1/500秒 ISO-100 焦点距離:60mm】

【f/3.8 1/500秒 ISO-100 焦点距離:60mm】 【f/6.3 1/160秒 ISO-100 焦点距離:46mm】

【f/6.3 1/160秒 ISO-100 焦点距離:46mm】 【f/3.3 1/60秒 ISO-100 焦点距離:52mm】

【f/3.3 1/60秒 ISO-100 焦点距離:52mm】 【f/4 1/250秒 ISO-100 焦点距離:80mm】

【f/4 1/250秒 ISO-100 焦点距離:80mm】 【f/4 1/80秒 ISO-100 焦点距離:16mm】

【f/4 1/80秒 ISO-100 焦点距離:16mm】 【f/2.8 1/30秒 ISO-100 焦点距離:16mm】

【f/2.8 1/30秒 ISO-100 焦点距離:16mm】 【f/2.8 13秒 ISO-100 焦点距離:16mm】

【f/2.8 13秒 ISO-100 焦点距離:16mm】 【f/2.8 30秒 ISO-100 焦点距離:16mm】

【f/2.8 30秒 ISO-100 焦点距離:16mm】

Nikon D750 + TAMRON SP 15-30mm F2.8 Di VC USD/Model A012N

Nikon D750 + TAMRON SP 15-30mm F2.8 Di VC USD/Model A012N Nikon D750 + Nikon AF-S NIKKOR 50mm F1.8G

Nikon D750 + Nikon AF-S NIKKOR 50mm F1.8G Nikon D750 + TAMRON SP 15-30mm F2.8 Di VC USD/Model A012N

Nikon D750 + TAMRON SP 15-30mm F2.8 Di VC USD/Model A012N Nikon D750 + TAMRON SP 15-30mm F2.8 Di VC USD/Model A012N

Nikon D750 + TAMRON SP 15-30mm F2.8 Di VC USD/Model A012N Nikon D750 + Nikon AF-S DX NIKKOR 18-300mm F3.5-6.3G ED VR

Nikon D750 + Nikon AF-S DX NIKKOR 18-300mm F3.5-6.3G ED VR Nikon D750 + TAMRON SP 70-200mm F2.8 Di VC USD G2 A025N

Nikon D750 + TAMRON SP 70-200mm F2.8 Di VC USD G2 A025N Nikon D750 + TAMRON SP 70-200mm F2.8 Di VC USD G2 A025N

Nikon D750 + TAMRON SP 70-200mm F2.8 Di VC USD G2 A025N Nikon D750 + Nikon AF-S NIKKOR 24-120mm F4G ED VR

Nikon D750 + Nikon AF-S NIKKOR 24-120mm F4G ED VR Nikon D750 + TAMRON SP 15-30mm F2.8 Di VC USD/Model A012N

Nikon D750 + TAMRON SP 15-30mm F2.8 Di VC USD/Model A012N Nikon D750 + TAMRON SP 15-30mm F2.8 Di VC USD/Model A012N

Nikon D750 + TAMRON SP 15-30mm F2.8 Di VC USD/Model A012N Nikon D750 + TAMRON SP 70-200mm F2.8 Di VC USD G2 A025N

Nikon D750 + TAMRON SP 70-200mm F2.8 Di VC USD G2 A025N Nikon D750 + TAMRON SP 70-200mm F2.8 Di VC USD G2 A025N

Nikon D750 + TAMRON SP 70-200mm F2.8 Di VC USD G2 A025N Nikon D750 + TAMRON SP 70-200mm F2.8 Di VC USD G2 A025N

Nikon D750 + TAMRON SP 70-200mm F2.8 Di VC USD G2 A025N Nikon D750 + TAMRON SP 15-30mm F2.8 Di VC USD/Model A012N

Nikon D750 + TAMRON SP 15-30mm F2.8 Di VC USD/Model A012N

Canon RF24-70mm F2.8 L IS USM

Canon RF24-70mm F2.8 L IS USM Canon RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM

Canon RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM Canon RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM

Canon RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM Canon RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM

Canon RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM Canon RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM

Canon RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM Canon RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM

Canon RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM Canon RF24-70mm F2.8 L IS USM

Canon RF24-70mm F2.8 L IS USM Canon RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM

Canon RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM

F5.6 , 1/60sec , ISO3200 (Contemporary 45mm F2.8 DG DN)

F5.6 , 1/60sec , ISO3200 (Contemporary 45mm F2.8 DG DN) F4.0 , 1/80sec , ISO6400 (FE 70-200mm F4 G OSS SEL)

F4.0 , 1/80sec , ISO6400 (FE 70-200mm F4 G OSS SEL) F4.0 , 1/100sec , ISO6400 (FE 70-200mm F4 G OSS SEL)

F4.0 , 1/100sec , ISO6400 (FE 70-200mm F4 G OSS SEL) F4.0 , 1/50sec , ISO12800 (FE 70-200mm F4 G OSS SEL)

F4.0 , 1/50sec , ISO12800 (FE 70-200mm F4 G OSS SEL) F4.0 , 1/50sec , ISO12800 (FE 70-200mm F4 G OSS SEL)

F4.0 , 1/50sec , ISO12800 (FE 70-200mm F4 G OSS SEL) F4.0 , 1/40sec , ISO12800 (FE 70-200mm F4 G OSS SEL)

F4.0 , 1/40sec , ISO12800 (FE 70-200mm F4 G OSS SEL) F5.6 , 1/60sec , ISO4000 (Contemporary 45mm F2.8 DG DN)

F5.6 , 1/60sec , ISO4000 (Contemporary 45mm F2.8 DG DN) F2.8 , 1/60sec , ISO3200 (Contemporary 45mm F2.8 DG DN)

F2.8 , 1/60sec , ISO3200 (Contemporary 45mm F2.8 DG DN) F5.6 , 1/40sec , ISO12800 (Contemporary 45mm F2.8 DG DN)

F5.6 , 1/40sec , ISO12800 (Contemporary 45mm F2.8 DG DN)