【FUJIFILM】X-T4で撮影された「ストリートスナップ写真」をご紹介!

マップカメラが運営するフォトシェアリングサイト「EVERYBODY×PHOTOGRAPHER.com」ではフォトコンテストを常時行っています!

開催中の「PHOTOGENIC SPRING PHOTO CONTEST」では春から初夏にかけての季節感のある魅力的な作品を大募集しています!

ブログの最後にあるバナーをクリックしてぜひご参加ください!

さて、本日ご紹介するのは「FUJIFILM X-T4」で撮影された作品です!

独自の色再現技術による卓越した画質と小型軽量を実現するXシリーズのミラーレス一眼カメラで撮られた、皆さまの素敵な作品をどうぞご覧ください。

【作品名】謎店<投稿作品を見る>

【投稿者】minoru0084 様

【使用機材】FUJIFILM X-T4 + TAMRON 17-70mm F2.8 Di III-A VC RXD

【作品名】日田の風景<投稿作品を見る>

【投稿者】Teruo Koyama 様

【使用機材】FUJIFILM X-T4 + フジノン XF18-135mm F3.5-5.6 R LM OIS WR

【作品名】躍動<投稿作品を見る>

【投稿者】ひださん 様

【使用機材】FUJIFILM X-T4 + TAMRON 18-300mm F3.5-6.3 Di III-A VC VXD

【作品名】結婚記念日<投稿作品を見る>

【投稿者】chelsea 様

【投稿者コメント】大切な人と。神戸にて。

【使用機材】FUJIFILM X-T4 + TAMRON 18-300mm F3.5-6.3 Di III-A VC VXD

【作品名】赤いスプレーで落書きされた電話ボックス<投稿作品を見る>

【投稿者】minoru0084 様

【使用機材】FUJIFILM X-T4 + Voigtlander ULTRON 27mm F2 X-mount

【作品名】「いつものアレちょうだい」<投稿作品を見る>

【投稿者】minoru0084 様

【使用機材】FUJIFILM X-T4 + Meyer Optik Gorlitz Primoplan 75mm F1.9 II

日々たくさんの素晴らしい作品をご投稿いただきありがとうございます!

日本や海外の風景写真はもちろん、ポートレートからストリートスナップ、飛行機や鉄道、モータースポーツまであらゆる作品とともに「世界地図から撮影したスポット」がシェアされているので様々な楽しみ方ができるコンテンツ。

年間を通してさまざまなフォトコンテストも実施しておりますので、お気に入りの作品を是非ご投稿ください!

現在開催中のフォトコンテストはフォトコンテスト一覧でご確認下さい。

春から初夏にかけての季節感ある風景を大募集!「PHOTOGENIC SPRING PHOTO CONTEST」開催中!

ご投稿には会員登録が必要です

【Leica】ズミルックスM 50mm F1.4 後期型で掬い上げる光

ライカ社のレンズの中では一般的にF1.4の明るさを持つものに与えられている、ズミルックス(Summilux)という名称。

その名称についてはラテン語でそれぞれSumma「最高のもの」Lux「光」が由来だとされています。

各社が開放F値の小さないわゆるハイスピードレンズをリリースする中、ズミルックスM 50mm F1.4は前身であるズマリット(Summarit)から光学系を改良したレンズとして1959年に生まれます。

その優れた光学性能と優美なデザインで写真家たちの心を掴み、今日でもなお称賛されています。

今回はその中でも「ズミルックスM 50mm F1.4 後期型」と呼ばれ、1961年以降に改良された第2世代に当たるレンズをLeica M11に合わせて撮影してきました。

初代よりもフレアを抑え、コントラストが向上したとされていますが、昨今のレンズの様にスッキリシャッキリとした描写ではなく、絞りを開ければフォーカスを合わせたところもヴェールを纏った様に滲む、優しい描写が特徴となっています。

今回の撮影においては全てDNG形式で行っていますが、ホワイトバランスはカメラ任せとなっています。

またLightroomに取り込み後、RAW現像を行っていますがやや暖色に寄せたカラープリセットを適用したところ、なかなかマッチしてくれた様に感じます。

シャープネスについては特に加えずそのままとしておりますので、描写の柔らかさについては素の写りをお楽しみください。

初代からコントラストが向上しているとはいえ、はっきりと描き分けてしまうのではなくちゃんと階調を残しています。

ボディ側のセンサー特性もあるとは思うのですが、ハイライトもシャドウもスコンと抜けてしまう事が無く、心地よい描写です。

今回はカラーでの撮影となっていますが、モノクロで真価を発揮しそうなコントラスト表現です。

普段は現代レンズばかり使っている為、60年以上前のレンズともなればあれやこれやと状況を整えながら使ってあげないといけないかなと思っていました。

しかしながらそんな事はなく、杞憂であった事は言うまでもありません。

少し絞って中遠距離でピントを置いてみましたが、さすがはズミルックス。

ダブルガウスに近いレンズ構成を取っているからか、アウトフォーカス部も急速にボケて拡散してしまう事がなく、量感のあるボケが画にまとまりを生み出してくれているように感じます。

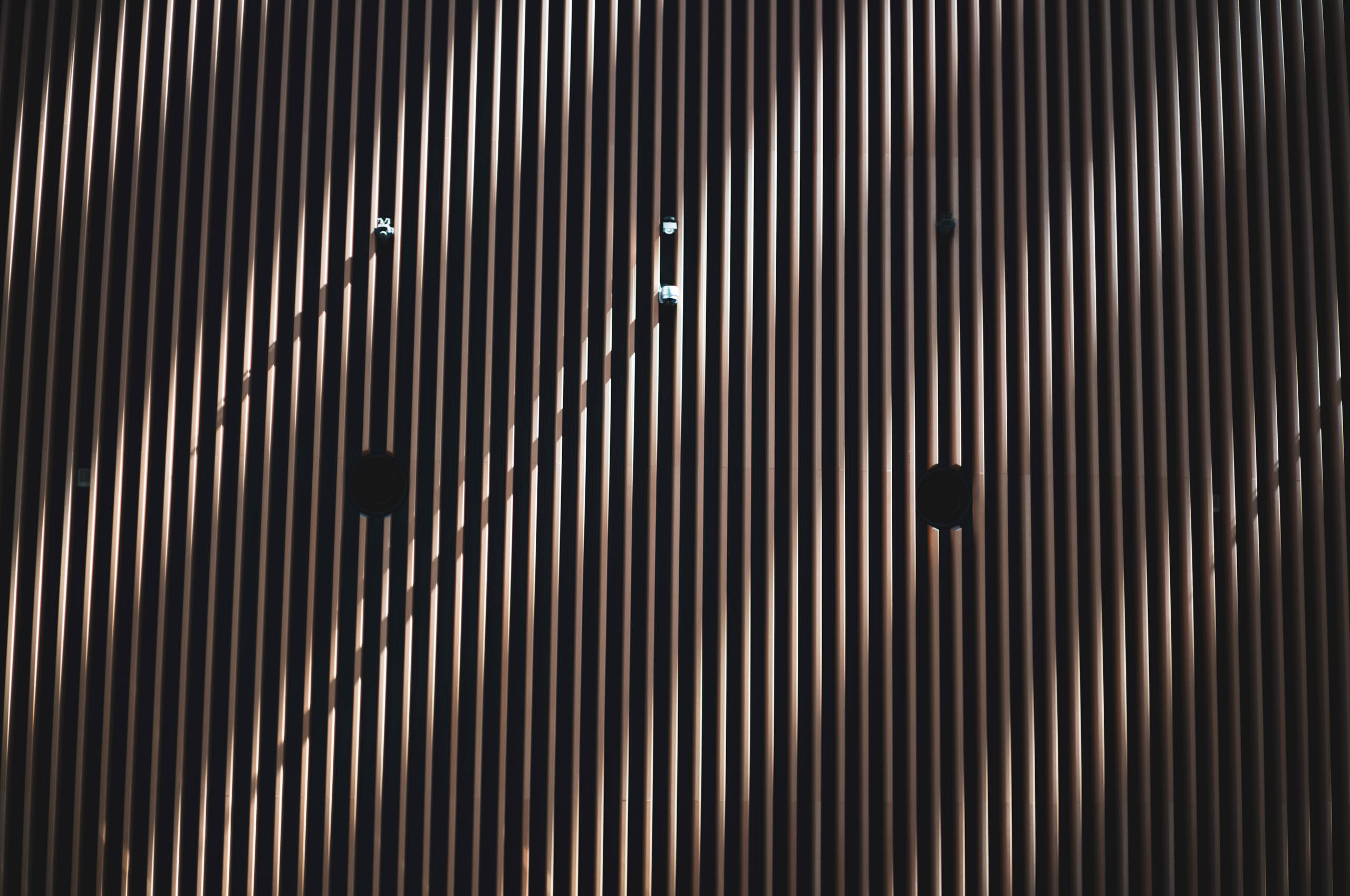

斜陽によって伸びる光と影。良い光です。いただきましょう。

沈みゆくシャドウを掬うように露出を決めて一枚。パイプにまとわりつく影の滲み方が印象的です。

ついつい陰影を探してしまう筆者です。高架下に差し込む光でもう一枚。

年代を考えると光が回っている部分はもっと暴れそうなものですが、そういった気配も無くとても上品な印象ですし、改めて見てみると前ボケが非常にスムースなレンズだなと感じます。

高架の緑と、車高制限のための支柱の黄色のツートーンが印象的。

決定的瞬間でもなんでもないシーンではありますが、こういった日常の中にある対比を探してしまいます。

こちらはF4~5.6位まで絞った状態だったとは思いますが、ここまで絞るとさながら現代レンズのような写りになってきます。

画面左上に向かい青と陽、右下に黄と影を置いてみました。そこに満ちているのは車ではなく、影でしょうか。

古いズミルックス M50mm F1.4の中でも比較的手に入りやすい第2世代。

数枚の写真で綴ってみましたがいかがでしたでしょうか。強烈なクセは特になく、それでいて取り回しやすい50mmという画角ですが、

光の回り方によってはフレアを纏い、絵画的な画作りが楽しめます。

オールドレンズらしさを味わえつつも、使いづらい段階へ踏み込んでしまう事がなく、実に良い塩梅です。。

初めての1本にも、巡り巡って帰ってくる1本にもオススメのレンズ。ぜひ一度手に取ってみて下さい。

【Nikon】渚の駅のたてやまで海を臨む

4月に入り、雨の多い日々が続いております。

陽の日差しがある日中ならば暑さを感じるほどとなり

少し遠出をするにもよい季節になってきました。

今回は愛犬・TOTOの散歩がてら房総半島に足を運びました。

ふらふらといろんなところに立ち寄ってみたのですが

その際に立ち寄った一つが「“渚の駅”たてやま」になります。

ふと車を走らせているときに見えたので立ち寄ったのですが

なかなか興味深い場所でした。

みなとオアシス“渚の駅” たてやま

ここは水槽で海の魚を手に届くほどの近さで観察できる「海辺の広場」

館山湾が一望でき、海の広大さを満喫できる「展望デッキ」

ほかにも、渚の博物館やさかなクンギャラリー、客船ターミナル、レストランなどの魅力あふれる海辺の施設です。

「展望デッキ」からの見晴らしは、素晴らしく休憩がてらにのんびりと海を眺めていました。

最初は道の駅の港版なのかと思いましたが、なかなか楽しめる場所でありました。

地元の農産物や海産物、土産物なども購入できるスペースもあります。

港側には「館山夕日桟橋」があり海岸通りから先端まで500mもあるそうで

大型客船や高速ジェット船、海中観光船も着岸する海の玄関口でもあるようです。

旧桟橋跡と思われるところです。あまり見ない光景でこれはこれで興味を惹かれます。

なんでも月中旬、7月中旬に「ダイヤモンド富士」が撮影できるとのこと。

館山湾の夕景に訪れれば素晴らしい光景に出会えそうです。

今回は日中に立ち寄ったのですが、機会を見て再度訪れてみたいです。

この“渚の駅”たてやまは、かの有名なさかなクンが名誉駅長を務めているそうで

さかなクンギャラリーは剥製標本が展示やイラストなどが展示しており

視覚的に楽しみながら学べる興味深いところでした。

「海辺の広場」にはおぼれているように水面にちょこちょこと顔を出しながら泳ぐコブダイという魚がいました。

説明書きにはこれでも問題のない泳ぎ方だそうですが、初めて見るとかなり奇妙に思える光景でした。

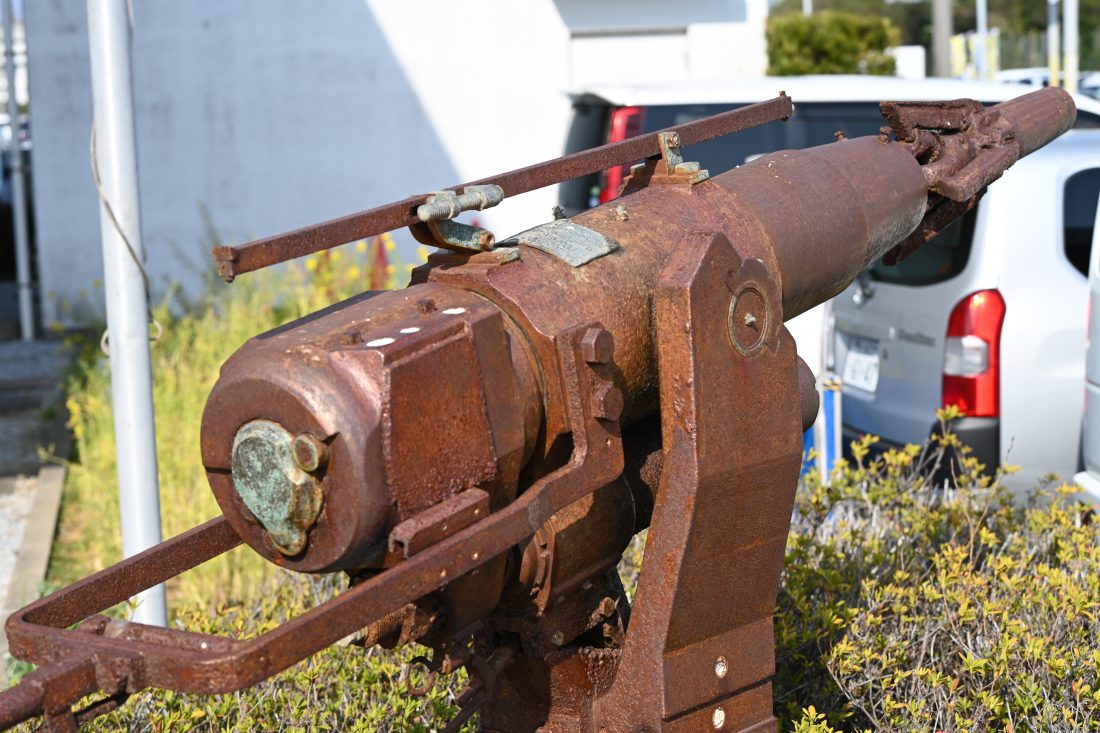

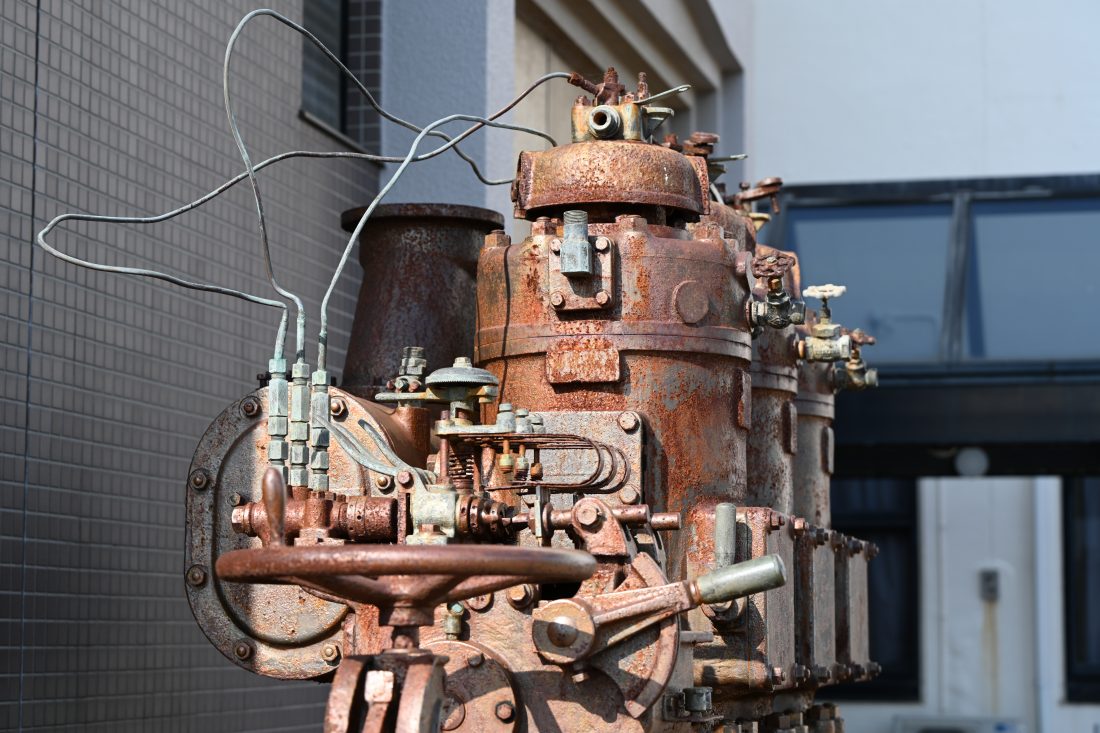

屋外にはクジラ漁に使用する銛打ち機や名前だけは聞いたことのある「焼玉エンジン」などもありました。

ちなみに「みなとオアシス」と駅名の前に表記があったのですが、後で調べたところ

海浜・旅客ターミナル・広場など、みなとの施設やスペースを活用して、住民参加型の継続的な地域振興に係わる取り組みが行われる交流拠点だとのことです。

国土交通省港湾局長が登録したものなのだそうで関東には10か所あるようです。

面白いのは内陸の佐野にもあるそうです。

皆様も各地を回られた際には訪れてみるのも面白いかと思います。

今回使用した機材はこちら

Nikon Z7

Nikon NIKKOR Z 70-180mm F2.8

大きなボケと明るさを活かして日常シーンで活用できる小型・軽量の開放F値2.8一定の望遠ズームレンズです。

焦点距離は70-180mm。

開放F値2.8一定でカバーしながら、小型・軽量を実現した望遠ズーム。

大きな背景ボケを活かしたポートレートや、明るさを活かした速いシャッタースピードでの撮影など、開放F値2.8の望遠ズームレンズならではの使い方ができます。

全長は約151mm、質量は約795gと小型・軽量。

日常のスナップ撮影や旅行に持ち出して気軽に撮影に向いていると思います。

最短撮影距離は0.27m、最大撮影倍率は0.48倍。 クローズアップ撮影にも活用できます。

興味を持たれた方は是非ご検討頂ければと思います。

【Canon】APS-Cで感じていた不満を、全て解消した大満足のフルサイズ機。

去る2024年2月。

惜しまれつつも生産完了となった私の愛機EOS 6D Mark IIは、フルサイズ一眼レフのエントリー機として沢山の人に愛されてきました。

10万円代前半で購入できることもあり、中古商品は今でも人気を集めています。

私はこのカメラを購入する前、EOS 60DというAPS-Cの一眼レフを使っていました。2010年発売の、1800万画素CMOSセンサーを搭載した中級機です。

低感度で撮影しても暗部にノイズが乗る事が気になっており、「もう少し綺麗に撮れないか」と悩んでいたところ、「6DのMark IIが発売するって!」とカメラ仲間から聞いて飛びついたのでした。

買い換えの結果は大満足!

それまで9個しかなかったAFポイントが45個に増えたため、構図の自由度が増しました。

気になっていたノイズも大きく減り、彩度や明度をいじっても破綻しづらくなったため、画像編集もはかどります。

とりわけフルサイズ一眼レフならではのファインダーの大きさには感動を覚えました。

それまでAPS-Cの小さなファインダーしか覗いてこなかったため、まるで大きな部屋に引っ越したかのような解放感を感じ大喜びしたことを覚えています。

そのファインダーですが、透過型の液晶を配置している為、様々な情報をファインダー内に表示できます。

風景撮影では、傾きの度合いをドットの数で表してくれる水準器が大活躍!これを見ながら撮影すれば、水平が取れずに失敗することはありません。

更にグリッド(格子)も出せるので、黄金分割やシビアな構図決めに役立ちます。

測光をスポットにすれば測光範囲がサークルで示されますし、果てはバッテリー残量や現在の撮影モード、フリッカーの有無まで表示できます。

素通し像の光学ファインダーに様々な情報が表示されるその様は、まるで戦闘機のヘッドアップディスプレイのよう。

カメラと一体になって被写体を狙う高揚感が味わえます。

ファインダーを覗きづらい被写体には、バリアングルディスプレイが大活躍します。

パカッと広げてタッチで撮影、気分はもはやスマートフォン。

誤動作が怖い場合はタッチ操作を切る事も出来ますし、「シャッターを切らずAF動作のみをさせる」等も設定可能。

勿論メニュー操作もタッチで可能です!!

物理ダイヤルとタッチ操作を併用すれば、すさまじい速度で設定を変更することも可能です。

ライブビューでの撮影では、デュアルピクセルCMOS AFによる高速AFのおかげでテンポよくシャッターが切れます。

その構造上、横一文字の被写体(水平線など)にはピントが合わないこともありますが、ほとんどのシーンでファインダーと同等以上の合焦精度を誇ります。

開放f値の小さい大口径単焦点(例えばEF85mm F1.2L II USM等)でも、バシバシとピントを決めてくれるのは頼もしいの一言。

現行のRシリーズのように「スポット一点AF」が出来ず、AF枠が大きいため「ピンポイントで合わせる事は苦手なのでは?」と心配になりますが、そんなことはありません。

AF枠の中に対象物が何個か存在していても、自分が「合わせたい」と思ったところにピントが合うのです。このあたりは何か良いアルゴリズムが組まれているのかもしれません。

6D MarkII七不思議のひとつです。

露出決定が難しい場所では、オートライティングオプティマイザが良い具合にコントラストや明るさを調整してくれるので安心です。

普段から入れっぱなしにしておきたい機能の1つ。

これがあれば安心して薄暗いシーンに挑めます。

一見黒つぶれを起こしているような場所でも、しっかりと情報が残りました。

暮れなずむ町の微妙な濃淡を見事に再現しています。

現行商品のEOS RPが本機と同じセンサーを搭載していることを鑑みても、2024年現在でも十分に通用する画質だと思います。

多くの人が好ましいと感じる色やコントラストで写真を仕上げてくれるEOS 6D Mark II。

カメラを始めたてで「どんな写真が好みかわからない」といった方にも安心しておすすめできます。

メインとなる被写体が風景や町のスナップであれば、ミラーレス機との性能差も大きく響きません。

むしろ高額なボディを買う場合との差額で、良いLレンズを買って楽しむ選択肢もありだと思います。

自分が愛用しているカメラが生産完了になるのは寂しいものですが、私自身いつまでもこのカメラを使っていきたいと思っていますし、気になっているお客様には自信を持っておすすめできます。

1枚1枚を大切に、本気で写真を楽しむ。

そんなあなたのそばにEOS 6D Mark IIがいてくれたら、私は本望です。

▼EOS 6D Mark IIの中古在庫はこちら▼

▼今回使用したレンズはこちら。

新品の場合は、当社インターネットサイトでご購入いただくと【ネット限定 マップカメラ2年保証対象】です!▼

▼今回使用したレンズにおすすめの保護フィルター・予備バッテリーを添えて▼

【OLYMPUS/Panasonic】カメラと歩く、春の道

4月になり、あたたかい陽気に誘われてたくさんの花が色づき始めています。

満開の桜まではもう少し時間がかかりそうですが、春の訪れを感じに散歩に出かけました。

今回は都会の街並みから少し外れて、多摩市を流れる乞田川を通りつつ、鶴牧西公園で撮影を行いました。

機材は『OLYMPUS OM-D E-M1 Mark II 』と『Panasonic LUMIX G X VARIO 12-35mm F2.8 II ASPH. POWER O.I.S.』を使用しています。

カメラを片手に気軽に散歩ができる、マイクロフォーサーズの機動性の高さがお気に入りです。

乞田川では桜まつりを前に提灯も並び始め、わくわく感が募ります。

今回は昼間に撮影しましたが、夜になると提灯の明かりが灯され、また違う景色を見ることができるので

満開になったら次は夜の桜を撮影しに足を運びたいと思います。

レンズは35mm判換算で24-70mm相当の広角から中望遠まで幅広い領域をカバーしているため

被写体を全体だけでなく、部分的に切り取って撮影することもできる点が魅力的です。

鶴牧西公園には天然記念物に指定された都内最大級とも言われる枝垂桜があり、

枝垂桜が春の風になびく姿は圧巻です。

天気もよく、桜の木の前で記念撮影をする方も多く見られました。

徐々に植物たちが色づいている姿を見ると、気持ちも明るくなります。

これから本格的な春に向けて、色鮮やかになっていく景色を撮影するのがとても楽しみです。

いつも通っている何気ない道も、カメラと一緒に歩くことで少し違った景色に見えるのではないでしょうか。

【OM SYSTEM】M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PROで撮影された「 菜の花と桜ある風景写真 」をご紹介!

EPevent-campaignOM SYSTEM / OLYMPUSOM SYSTEM ズームレンズさくらスタッフスタッフおすすめ機材作品紹介厳選アイテム菜の花

マップカメラが運営するフォトシェアリングサイト「EVERYBODY×PHOTOGRAPHER.com」ではフォトコンテストを常時開催しております!

開催中の「OM-1 MarkII発売記念 OM SYSTEM フォトコンテスト」では、OMシリーズをはじめ、PENシリーズ、OM SYSTEM(OLYMPUS)マイクロフォーサーズレンズを使って撮影された作品を大募集!

オリンパスブルーを感じさせる写真からスポーツ、ポートレート、街中スナップ写真まで渾身の作品をお待ちしております。

さて、本日ご紹介するのは「OM SYSTEM M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO」で撮影された作品です!

6.5段分の手ぶれ補正に加え、最大撮影倍率0.6倍のマクロ機能を搭載した便利な高倍率ズームレンズで撮られた、皆さまの素敵な作品をどうぞご覧ください。

【作品名】吾妻山公園にて<投稿作品を見る>

【投稿者】SC93Trojan 様

【使用機材】OM SYSTEM OM-1 + M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO

【作品名】瀬上沢の春<投稿作品を見る>

【投稿者】SC93Trojan 様

【投稿者コメント】明日からしばらく天気が悪いみたいなので今日のうちに何か撮りに行こうと思い、いつもルリビタキの写真を撮っている家の近くの瀬上沢に行ってみたら、もう桜が満開どころか散り始めてるではないですか!鳥を撮るための長い望遠レンズしか持って行っていなかったので、一度家に帰って短いズームレンズを持って再度瀬上沢へ行きました。

【使用機材】OM SYSTEM OM-1 + M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO

【作品名】華やぎ<投稿作品を見る>

【投稿者】hgtr2600 様

【使用機材】OM SYSTEM OM-1 + M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO

【作品名】春の彩り<投稿作品を見る>

【投稿者】hgtr2600 様

【使用機材】OM SYSTEM OM-1 + M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO

【作品名】無題<投稿作品を見る>

【投稿者】マーチン 様

【使用機材】OM SYSTEM OM-1 + M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO

【作品名】大きな桜の樹の下で<投稿作品を見る>

【投稿者]clubman394 様

【使用機材】OLYMPUS E-M1 MarkII + M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO

日々たくさんの素晴らしい作品をご投稿いただきありがとうございます!

日本や海外の風景写真はもちろん、ポートレートからストリートスナップ、飛行機や鉄道、モータースポーツまであらゆる作品とともに「世界地図から撮影したスポット」がシェアされているので様々な楽しみ方ができるコンテンツ。

年間を通してさまざまなフォトコンテストも実施しておりますので、お気に入りの作品を是非ご投稿ください!

現在開催中のフォトコンテストはフォトコンテスト一覧でご確認下さい。

OM-1 MarkII発売記念「OM SYSTEM フォトコンテスト」開催中!

春の写真を大募集「PHOTOGENIC SPRING PHOTO CONTEST」開催中!

ご投稿には会員登録が必要です

【FUJIFILM】フジノン XF16-55mm F2.8 R LM WRで撮影された「 桜ある風景写真 」をご紹介!

EPevent-campaignFUJIFILMFUJIFILM XF lensさくらエントリーモデルスタッフおすすめ機材作品紹介

マップカメラが運営するフォトシェアリングサイト「EVERYBODY×PHOTOGRAPHER.com」ではフォトコンテストを常時開催しております!

開催中の「PHOTOGENIC SPRING PHOTO CONTEST」では、春から初夏にかけての季節感ある風景を大募集!

街なかに咲く色とりどりの花々や、暖かな日差しを感じられる若葉がある風景などを是非ご投稿ください。

さて、本日ご紹介するのは「FUJIFILM フジノン XF16-55mm F2.8 R LM WR」で撮影された作品です!

ズーム全域で画面の隅々まで高い解像力を実現したXF標準ズームレンズのフラッグシップモデルで撮られた、皆さまの素敵な作品をどうぞご覧ください。

【作品名】無題<投稿作品を見る>

【投稿者】torachanpapa818 様

【使用機材】FUJIFILM X-S10 + フジノン XF16-55mm F2.8 R LM WR

【作品名】伏見十石舟<投稿作品を見る>

【投稿者】Masanori Ueda 様

【使用機材】FUJIFILM X-S10 + フジノン XF16-55mm F2.8 R LM WR

【作品名】満開の桜と一緒に<投稿作品を見る>

【投稿者】star4u 様

【使用機材】FUJIFILM X-H1 + フジノン XF16-55mm F2.8 R LM WR

【作品名】古都の春<投稿作品を見る>

【投稿者]cewe rugrand 様

【投稿者コメント】枝垂れさの中からなまこ壁をバックに

【使用機材】FUJIFILM X-H1 + フジノン XF16-55mm F2.8 R LM WR

【作品名】300年の牛代水目桜、見た瞬間、息止め!<投稿作品を見る>

【投稿者]star4u 様

【使用機材】FUJIFILM X-H1 + フジノン XF16-55mm F2.8 R LM WR

【作品名】西都原古墳群の桜と菜の花<投稿作品を見る>

【投稿者】HM☆PHOTOS 様

【投稿者コメント】宮崎県西都市の西都原古墳群。春は一面の菜の花と桜並木のコラボレーションが美しく、大人気のスポットです。

フィルムシミュレーション:Velvia

【使用機材】FUJIFILM X-T4 + フジノン XF16-55mm F2.8 R LM WR

日々たくさんの素晴らしい作品をご投稿いただきありがとうございます!

日本や海外の風景写真はもちろん、ポートレートからストリートスナップ、飛行機や鉄道、モータースポーツまであらゆる作品とともに「世界地図から撮影したスポット」がシェアされているので様々な楽しみ方ができるコンテンツ。

年間を通してさまざまなフォトコンテストも実施しておりますので、お気に入りの作品を是非ご投稿ください!

【SONY】カメラをはじめてみたいあなたに、α6400を。

カメラを始めてみたい。

本格的でなくても、旅行やお出かけの際に少し綺麗な風景を撮ってみたい。

しかし、カメラを少し調べてみると世界にはたくさんのカメラがあるようで、自分にぴったりの一台を見つけるのは難しく感じる。

そんなあなたにオススメしたいカメラがあります。

それは、【SONY α6400】です。

最初のカメラでは、ボディとレンズを別々で購入するよりもレンズキットを購入いただくことがオススメです。

もちろん、撮りたい写真がある程度決まっている場合や、使ってみたいレンズがある場合は別々にご購入いただいても問題ございませんが、まずは色々な写真を撮ってみたいという方にはレンズキットがオススメです。

α6400には、パワーズームレンズキット・高倍率ズームレンズキット・ダブルズームレンズキットの3つのレンズキットが発売されています。

それぞれの違いはキットでついてくるレンズの種類の違いです。

・パワーズームレンズキットには【E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS】

・高倍率ズームレンズキットには【E 18-135mm F3.5-5.6 OSS】

・ダブルズームレンズキットには【E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS】と【E 55-210mm F4.5-6.3 OSS】の2本がそれぞれ付いてきます。

その中でも今回ご紹介したいのが、ダブルズームレンズキットです。

まずは、カメラボディであるα6400についてです。

とにかく一番は軽いということ。ボディだけで約403gの軽さです。

SONYの他カメラボディで人気のα7Ⅲは約650g・よく比較検討されるα6600は約503gですのでかなりの軽さであることが分かります。

カメラ選びにおいて大切なことは、性能や機能ももちろん重視すべきことではありますが一番は「実際にそのカメラを持ち運び使用するイメージが出来るか」ということだと思います。

決して小さいお買い物ではないからこそ、せっかく高性能モデルを買っても重くて段々持ち運ぶのが億劫になっていく…ということは避けたいものです。

自分が長く使い続けられるデザインか、重さは持ち運びしやすいか、楽しく使っていくイメージがしっかり出来るかということを想像してみることが大切です。

今回オススメしたいダブルズームレンズキット。

なぜオススメなのかというとレンズが2本ついているからです。

少し拍子抜けかもしれませんが、詳しくご説明します。

キットレンズとしてついてくる2本のレンズ。【E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS】と【E 55-210mm F4.5-6.3 OSS】。

最初のE PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSSは広角から中望遠までをカバーし、広い景色から人物まで幅広くなんでも撮れる万能レンズです。

2本目のE 55-210mm F4.5-6.3 OSS。こちらは望遠レンズで遠くの景色を拡大して撮影できるようなレンズです。

2枚の桜をご覧いただければわかるように、木に咲いている花を撮影したい場合などに活躍してくれます。

これからのシーズン、桜をはじめとした色々な花が見ごろを迎えていきます。自分が立っている場所から少し遠くに咲いている花などを撮影したい場合に、広角レンズや標準レンズで撮影しようとすると、これらの写真のように花を大きく撮ることは難しくなります。

そのためこれからの季節は特に望遠レンズが活躍してくれます。だからこそ、最初のカメラ選びに迷っている方にはぜひあらかじめ望遠レンズがついてくるダブルズームレンズキットをオススメします。

散歩中に鳥を見つけた時も、望遠レンズが活躍してくれます。

こちらは今回桜を撮ろうと歩いていたところ、鳴き声がし上を見上げたら凛とした角度で佇んていた鳥です。

望遠レンズを持っていなければ、「鳥がいるけれどもここから遠いから撮れないな」と思いカメラを構えることもなかったかもしれません。

しかし、今回はダブルズームレンズキットを使用していたため手元には望遠レンズがありました。

カメラを構えて鳥を写真に収めようと奮闘することが出来ました。

鳥の撮影は、鳥自身がこちらの都合を考えて止まってくれるわけではないので簡単ではありません。

だからこそ、上手い具合に鳥を写真に収めようとワクワクしました。

自分でも驚くほど楽しかったので、今後鳥撮影をメインに出かけることもあるかもしれません。

最初に自分が持っているレンズの種類が多いと撮ってみたいと思う写真の種類も広がっていきます。

またSONYカメラは、他メーカーの同等ランクのカメラと比べるとAF性能がとても優秀です。

カメラがピントを探して時間がかかることはあまりありません。

AFが優秀なため、撮りたいと思った写真が自分の思った通りにピントが来ることが多いです。イメージ通りにカメラが意図をくんでくれるためストレスなく撮影を楽しむことが出来ます。

カメラならではの写真といって最初に思い浮かぶのが主役以外の背景がボケた写真ではないでしょうか。

そんな写真を撮りたい際にオススメのカメラ設定がAモードでの撮影です。

α6400の上にあるダイヤルをよく見るとPやAなどのアルファベットが書かれておりダイヤルを動かすとそれぞれ設定できるようになっていることが分かります。

それらで変更できるのが、「自分でどこまで絞りやシャッタースピードの撮影の設定を行うか」ということです。

Pモードは絞り値もシャッタースピードも明るすぎる写真や暗すぎる写真にならないようにカメラが適切な数値にしてくれるモードです。

Mモードは反対に、絞り値もシャッタースピードも自分で設定して撮影するモードです。

Sモードはシャッタースピードだけ自分で調整し、それに合わせて絞り値をカメラが設定してくれるモードです。滝や自動車など動く被写体を撮る際にオススメのモードです。

AモードはSモードの反対に絞り値だけ自分で調整し、シャッタースピードはカメラが設定してくれるモードです。

絞り値、F値を調整することで背景のボケをぼかしたり、反対に背景までくっきり写すか変更することが出来ます。

F値を出来るだけ小さくするとピント以外がボケ、大きくすると背景も綺麗に撮影出来ます。

撮りたい写真をイメージした時に「ボケのある写真」が思い浮かんだ方はぜひAモードでの撮影にチャレンジしてみてください。

背景をぼかすことで自分が撮影したいと思った主役をより際立たせることが出来ます。

いざ写真を撮ってみても思ったよりも暗かった・明るすぎた場合があるかもしれません。

そんなときに試して頂きたいのが露出補正です。

これは、カメラが考えた適切な露出から少しだけ明るく・少しだけ暗くという微調整が出来る機能です。

ボケ感はそのままに明るさだけ変えたいときなどにも活躍してくれます。

この桜の写真は、桜が咲き始めた春の訪れを表現したかったのでより明るくなるように+1.7補正しています。

先ほど、α6400のボディの軽さに関してお伝えいたしました。

軽いことの利点は、持ち運びのしやすさだけではなくこの写真のように縦構図写真でも挙げられます。

少し重量のあるカメラの場合縦にした際に重心が移動するため、より重く、バランスが取りにくいように感じることがあります。

α6400は軽量ですので、片手で簡単に縦構図を撮ることが可能でした。

新芽が出てきている植物の、色が年代によって様々なことに春を感じたので撮影した写真です。

こちらはE PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSSで撮影しました。

一番広角になるよう撮影した写真です。馬の蹄の音が聞こえ、あたりを見回すと馬術部が活動しているようでした。

その様子を鳩が小首をかしげて熱心に見ていたのが楽しくシャッターを切りました。

カメラの機種によっては、ファインダーのあるものとないものがあります。

あった方が良いのか迷うところかもしれません。

私個人としては、ファインダーがあって良かった、と思うこともあります。

例えば、太陽の光がまぶしく背面液晶が見えにくい時。

構図が決まらず少し集中したい時。

そんな時はファインダーを覗くようにしています。

反対に、とにかく気軽にお散歩がてら撮影していきたい、動画をメインで撮っていきたいなどといった場合にはファインダーは特になくても良いかもしれないと感じます。

α6400には、ボディ内に手振れ補正が搭載されていません。

そのため、手振れが心配になるかもしれません。しかし、その心配は必要ありません。

まず、シャッタースピードを1秒などの遅い設定にしない限りカメラを構えて止まってシャッターを切ればめったにブレた写真にはなりません。

また、α6400のレンズキットについてくるレンズは全て、レンズ側で手振れ補正が搭載されています。

SONYレンズに手振れ補正が搭載されているのかの判断は、レンズの名前の中に【OSS】という文字が含まれているかという点で可能です。

この3文字が名前についている場合には手振れ補正が搭載されていますので、また新たにレンズを探したい場合には参考にしてみてください。

小腹がすいてきたので、ホットケーキを食べました。

メープルシロップかはちみつか選べましたが、はちみつが好きなので迷わずはちみつを選択。

我慢できずに一切れ食べてしまいましたが、せっかくなので写真を撮ってみます。

E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSSの最短撮影距離は、ワイド側で25cmテレ側で30cmです。そのため、このようなテーブルフォトも難なく撮影可能です。

撮影した写真を確認してみると、思ったよりホットケーキの色味が黄色っぽいと思いました。

これもこれでおいしそうなホットケーキではありますが、綺麗な小麦色をもう少し出したいな、と思いました。

そんな時はホワイトバランスを調整してみます。

α6400の背面にある【Fnボタン】を押すと主要な撮影メニューが画面下に現れます。

その中のホワイトバランスを確認します。

この時点では【AWB】、つまりオートホワイトバランスが設定されていました。

撮影する環境によってカメラが自動で自然な色味にしてくれるモードです。

ホワイトバランスという名前の通り、白いものが自然な白になることを基準に調整しています。

背面のダイヤルを回すと【太陽光】【日陰】など様々なモードが選択可能です。

ダイヤルを回しながら色味を調整しながら今回は【蛍光灯: 昼白色】を選択しました。

先ほどの写真よりも、より小麦色がはっきりでた印象です。私が食べているものに近い色味です。

…

普段よくみるガードレールもカメラを通してみると、初めて出会ったかのような新しい発見も生まれます。

カメラに興味があるけれど、難しそう。

どのカメラを選んだらいいのか分からない。

そんなあなたに、軽量でAFも高く、様々なレンズキットのラインナップがあるα6400を。

特に、標準ズームレンズと望遠ズームレンズの2本がついてきて撮影出来る幅が広がるダブルズームレンズキットを。

カメラ選びの1つの選択肢にぜひ。

▼今ならメーカーキャンペーン!15,000円キャッシュバック対象です!▼

▼α6400の他のレンズキットはコチラ!▼

【Voigtlander】NOKTON Vintage Line 28mm F1.5 IIで写す春

『NOKTON Vintage Line 28mm F1.5 Aspherical Type II VM』を手持ちの『α6400』に着けて、散歩がてら撮影へ行ってきました。

使用したアダプターはSHOTENの『マウントアダプター ライカMレンズ/ソニーEボディ用 ヘリコイド付 LM-SE M (L)』

今回は花に寄って撮りたかったのでヘリコイド付のものを選びました。

このアダプターはヘリコイドの繰り出し幅が5mmととてもコンパクトなため、軽量なボディに着けても邪魔に感じることがありません。

咲いている桜はかなり少なめでしたが、菜の花畑は満開のところも。

レンズのフォーカスリング自体はスムーズで使いやすいですが、自分自身が普段のデジタルなAFに慣れているとなかなか難しいところ……

これは修業が必要なようです。

α6400のソフトフォーカスエフェクトを使ってちょっと遊んでみたり。

あまり使ったことのない機能でしたが、いつもとは違う雰囲気の写真が撮れて撮影を楽しむことができました。

今年の春は、F1.5の明るく美しいボケ味と解像度をデジタルで楽しんでみてはどうでしょうか。

ボディもレンズもアダプターもコンパクトにまとまっているのでどこに持って行っても楽しめるはずです。

▼新品はインターネットからのお買い物で安心の2年保証付き!▼

▼中古品も1年保証付きで安心です!▼

4月になり、ようやく気温も上がりだしました。

とりわけ日中は初夏を思わせるくらいに暑くなり半袖の姿もちらほら見かけます。

春の季節の花といえば桜。

満開にはあと少しだけかかりそうですが、気分はお花見モードの筆者は

いてもたってもいられず、カメラを連れてお散歩に行って参りました。

写真は全て『Leica SL2』にアダプターを介して『ノクティルックス M50mm F0.95 ASPH. 』の組合せでJPEG撮って出しで撮影しています。

桜の花は被写体として魅力的ですがいざ撮影しようとなると意外と難しく感じます。

広角で全体を押さえるか、中望遠で桜の花を部分的に切り取るか。

50mmの単焦点レンズだと中間の画角になるので構図を考える力が養われます。

横位置か縦位置で撮影しようか迷う時もあります。

両方撮っておくのがベストではありますが、あとからお気に入りの写真をセレクトすると

無意識のうちに筆者は日本風の絵画のような構図が好きだと再認識いたします。

『Leica SL2』のEVFは自然な色合いで覗いていて気持ちが良く、写欲が高まります。

ファインダーを見ながらMFでピントが立ち上がっていく様子をいつまでも見ていたくなります。

人が構図に入っている写真の方がストーリーが生まれ、あとから見直したくなることが多いです。

50mmの画角は標準域のため被写体にどこまで迫れるかがポイントです。

筆者の場合、被写体との距離を詰め切れずに構図に意図しないものが入ってしまうことが毎度の反省点です。

『Leica SL2』の電子シャッターは最高速度が1/40000と明るいレンズをNDフィルターを

使わずに日中、絞り開放で撮れるのでボケを活かした画面の整理に便利です。

細い枝と桜の花を硬くなりすぎず、1つ1つ繊細に描くのがノクティルックスの味だと感じます。

写真を拡大すると紫や緑のフリンジとともに柔らかな滲みがあることが分かります。

大きなボケが立体感を生み出す様は花やポートレートでとりわけ実力を発揮します。

『Leica SL2』の大型グリップは重たい大口径レンズを付けてもがっちり握りしめていることを感じられ、

重厚感のあるアルミ削り出しボディは物としての質の良さを感じさせます。

ライカMレンズをSLボディに装着するアダプターがあればヴィンテージレンズから、

非球面レンズを使った最新設計のレンズまで様々楽しめます。

特に明るい大口径レンズは576万ドットのEyeResファインダーでピントが合わせやすく、

M型のズミルックスやノクティルックスを使用してもピントの歩留まりが向上します。

桜が見頃となった春の季節がますます楽しくなりそうです。

【Nikon】マニュアルレンズと共に

4月に入り春らしい暖かい日が続いています。

暖かくなってくると家から出たいと思うのは自然の摂理なのでしょうか。

それと同時に写欲も上がってきます。

そんな春の日にマニュアルフォーカスレンズを持って撮影に行ってまいりました。

機材は、Nikon Z9とVoigtlander NOKTON classic 40mm F1.4 SC VMを選びました。

NikonからZマウントのカメラが発売されて以降、フランジバックの制約が無くなり、使用できるレンズが大幅に増えました。

また、アダプターの種類も増えておりAF機構が無いレンズをAF化するものまであります。

沢山の選択肢からこのレンズを選択した理由は、レンズの高性能化が進んでいる今だからこそマニュアルフォーカスのシンプルなレンズを使いたいと思ったから。今回使用したマウントアダプターはヘリコイドを回すことで、最短撮影距離を大幅に短縮することができます。

せっかくの機会なので普段は撮ることのできない、寄りの撮影をしてみました。

Mマウントのレンズは最短撮影距離0.7m以上の物がほとんどなので、とても新鮮です。

Z9の描写力と相まって桜の花粉や、植物の表面に生えている毛もしっかりと描写しています。

開花宣言が出て間もなかったので、蕾のままの桜がほとんどでした。満開が待ち遠しいです。

場所移動しつつモノクロでスナップ撮影をします。

Nikon Z シリーズのEVFは非常に見やすいと評判です。

実際非常にピントの山がわかりやすいので、テンポ良く撮影が可能です。

またファンクションボタンに拡大機能を割り当てることで、マニュアルフォーカスでの撮影が容易になります。

いかがでしたでしょうか。

今回使用したレンズはマニュアルフォーカスのシンプルなレンズ。組み合わせたカメラは高性能化の進むミラーレスカメラでした。

一見、相反する両者ですが組み合わせることでどちらの魅力も引き立ったと感じています。

普段と違う事をすることで新しい発見があり、とても楽しい撮影となりました。今後も積極的にチャレンジしようと思います。

皆様も是非お試しください。

3月某日。不安定なお天気が多く感じられた先月ですが、この日は雲一つない快晴で気温も風も何もかも心地よく過ごせたことを覚えています。

手にしたカメラは、Canon EOS R。6年前に発売された本機はEOS Rシリーズの最初のモデルです。発売当時、キヤノン初のフルサイズセンサー搭載のミラーレス一眼カメラとして大きな注目を集めました。様々なニーズに応えるため、進化と多様化を続けるEOS Rシリーズ。たくさんの選択肢がある中で、今初代を選ぶメリットをご紹介していきたいと思います。

待ち合わせ場所でさっそく撮影した1枚。カメラを手にしていると、普段では見えないもの、見逃しているものを捉えられるように思います。

組み合わせたレンズはCanon RF24mm F1.8 MACRO IS STM。狭い路地のビルを左右いっぱいに写すことができます。

混雑が予想される目的地だった為、軽量小型の大口径・広角単焦点レンズを選択しました。

さっそく目的地へやってまいりました。予想通りの賑わい具合で、多くの人が咲き誇るサクラとミモザに歓声を上げています。筆者もファインダーと肉眼とで、大忙しに春の美しい花々を堪能します。

Canon EOS Rの有効画素数は約3030万画素。フルサイズRシリーズの中で2番目の高画素機です。画面の隅々まできめ細やかな表現を楽しむことができます。

1枚目は少し露出オーバーめに、白昼夢のような光景を意識してシャッターをきりました。さくらとツバキ、よく晴れた空、本当にこの日は絶好の撮影日和でした。

いざ、大賑わいの境内へ。いつか空いている時期にまたお邪魔したいなと考えていると、敷地内の隅でツバキの花弁が目に着きました。ここぞとばかりに、ササッとしゃがんで接写します。

本レンズは最短撮影距離14cmのハーフマクロレンズ。上記2枚でもグッと近くで撮影をしています。

デメリットに上がるブレやすさやピントの速さは全く気にならず、むしろ驚く程、素早く手軽に行えて画作りに集中することができました。

順番待ちをしてミモザにたどり着きました。EVFは0.5型・有効画素数約369万ドット。これは今一番人気のEOS R6 Mark IIと同じものです。

光学ファインダーのようなリアルな見え方や、メガネをかけたままでものぞきやすい約23mmのアイポイントが撮影に没頭させてくれます。

自撮りも縦位置撮影でもモニターの角度を自在に調整することができるバリアングル式液晶は、撮影の幅を広げてくれる重要なポイントのひとつです。

触れられる程近くから咲き誇るミモザと、うっすらと見えるひこうき雲を無理なく安定した姿勢で撮影することができました。

花も綺麗ですが、近くで見ると葉っぱがとても愛らしく感じられます。

ミモザの奥には別の鳥居がありました。正面とは打って変わって、人気も少なくゆっくりとした時間が流れているようです。車、自転車、人力車。新旧の移動手段が勢ぞろいしていました。

手に馴染むカメラグリップと軽くてコンパクトなレンズの今回の組み合わせ。スナップ撮影はもちろん、携帯のカメラと近しい焦点距離なので、初めてのレンズにもぴったりの1本です。

この時間は日陰でしたが、全ての鉢が太陽の光を浴びれるように並べられていて、とても優しい気持ちになりました。

特に目的はなく、川沿いをお散歩することに。日が傾くにつれて、ちらほらと雲も出てきました。あまり身動きが取れない場所や狭い路地で大活躍だったRF24mm F1.8 MACRO IS STM。

広々とした場所でも、高い解像力で楽しませてくれました。「プラスチックモールド非球面レンズ」と「UDレンズ」を含む9群11枚の光学設計が、画質劣化の原因となる諸収差を低減し、高画質を実現してくれるのです。3枚目の写真は少し距離があるなと感じ、約1.6倍のクロップ撮影を行いました。画素数が減ってしまうので懸念されがちな機能ですが、本機ではその心配は必要ありません。階段の錆び具合までしっかりと確認できます。

橋の赤色がとても綺麗に写っています。この発色の良さが人気のひとつでもあるCanon。カラープリンターで培った色再現の技術は、最新のEOS Rシリーズにもしっかりと受け継がれています。姿かたちが刻々と変化する炎と水。奥行の情報が追加されたAFの追尾性能は捉えたい被写体を素早くキャッチしてくれます。解放F値1.8との組み合わせで速いシャッタースピードを設定し、被写体ブレを抑えつつ美しい玉ボケも得られるEOS R +RF24mm F1.8 MACRO IS STM。

最新機種にも引けを取らない、大満足の撮影を楽しむことができる本機。バッテリーもCanonユーザーお馴染みのLP-E6Nで、充電持ちは申し分がありません。

生産完了品の為、ハイアマチュアモデルでありながら価格も下がりつつあります。今一度カメラ選びの選択肢に入れていただければ幸いです。

【Canon】EOS 6D Mark II と EF24-70mm F2.8L II USM の魅力と作例 ~やさしいカメラ記事~

カメラをはじめようとお考えの方はもちろん、新しいメーカーへのお買い替えや機材選びなどで悩んでいる皆さまへ向けた「やさしいカメラ記事」を連載してまいります!

「わたしが使っているカメラ以外はよくわからない・・・」という方にもわかりやすく解説してまいりますので、最後までお付き合いいただけましたら幸いです。

今回使用するのは、Canonの「EOS 6D Mark II」と「EF24-70mm F2.8L II USM」です。

「EOS 6D Mark II」は、プロ・ハイアマチュア向けのカメラは少し敷居が高い、もっと気軽に綺麗に撮りたい、そんなふうに考える方にぴったりのカメラとして登場した「EOS 6D」の後継機です。

支持を得て生まれたこの次世代35mmフルサイズ機は、高画素でありながら高ダイナミックレンジによる豊かな階調表現および低ノイズを実現していることなど、確実な進化を感じられる一台です。

そして「EF24-70mm F2.8L II USM」は画質と使いやすさを両立する大口径ズームレンズで、解像感のある描写と奥行を感じるボケ味が特長です。

そんなボディとレンズを組み合わせて撮影してきましたので、どうぞご覧ください。

頭突きするヤギたち。

あまりに暴れていた大きい子は飼育員さんに退場させられていましたが、こうした少しの頭突はよく見る光景です。

「EOS 6D Mark II」は発売から日が経ちますが、完成度が高く定番のボディとなっているので、動き回るヤギたちをAFがしっかりと追ってくれました。

羊に話しかけられたので、カメラ位置を下げてシャッターを切りました。

「EOS 6D Mark II」はバリアングルモニター搭載のため、モニター画面を上から覗いて楽に撮影できました。

もちろん頭の上に上げてハイポジションで撮ることもできるので活躍の機会は多いです。

水槽のある場所へ行ってみます。

地味でおとなしそうな魚が水槽の底にいました。

「EF24-70mm F2.8L II USM」は最短撮影距離が38cmと短いので、それを活かして寄って撮影します。

前後のボケ味が柔らかくて美しく、まるで水の中に潜って撮った一枚かのよう。

エイと魚が急接近。

口を開けたエイが襲い掛かっているかのようにも見えますが、もちろんそんなことはありません。

後ろに下がれない場所なので「EF24-70mm F2.8L II USM」の最広角24mmで撮影できました。

やはり24mm-70mmという王道のズーム域のレンズは便利です。

「EOS 6D Mark II」は1/4000の高速シャッターが可能なので、滝の水が葉にかかっている様子を捉えることができました。

水が丸い粒となり、キラキラと輝いています。

葉にできたシワが見事だったので、その造形が引き立つようピクチャースタイルをモノクロに設定して撮りました。

ピクチャースタイルは、オート、スタンダード、ポートレート、風景、ディテール重視、ニュートラル、忠実設定、そしてモノクロのほか、自分だけのユーザー設定も登録することができます。

最適なピクチャースタイルを選ぶことで、より被写体が際立つ一枚を撮ることができます。

誰もいないグラウンドに並ぶベンチ。

普段たくさんの人がいる場所が静かだと違和感があります。

雲が厚くどんよりとした空気感がよく描写されています。

露出をアンダーにして、木のシルエットを撮影。

ピクチャースタイルはモノクロにしました。

身近な場所がまるで切り絵の世界のよう。

いかがでしたでしょうか。

「EOS 6D Mark II」は35mmフルサイズセンサー搭載機ならではの高画質と、シンプルながら撮影者を助けてくれる機能が魅力の一台でした。

「EF24-70mm F2.8L II USM」は前モデルからの軽量化により携行性に優れ、大口径らしい柔らかで美しいボケ味を作品に取り入れることができます。

どちらも必ず活躍してくれるおすすめの機材です。

【SONY】春を感じる花を撮る

4月に入り寒さが和らいで、本格的に春の訪れを感じます。

3月の下旬が寒かったので、ついこないだまで桜の蕾が固まっていましたが、ようやく綻んで来ました。

今回はそんな春の訪れを感じさせる花々で、気候だけでなく、目からも春を感じていただきたいと思います。

まずは初春の花、梅。

まだまだ寒く春も遠いように感じる時期に、華やかに咲いて、これからの暖かい季節を想起させる、言わば春の始まりを告げる花。

梅は沢山の種類があり、白い花を咲かすものもあれば、鮮やかな紅色の花を咲かすものもあります。

バリエーションが豊富で、見ていて飽きない花です。

そんな梅を撮るのに使用した機材はILCE-7CM2とSEL135F18GM。

梅は低木の種類が多く、花も柵などでへだたれていない限り、すぐ近くで花を見ることができます。

なので、今回は距離を調整できるズームレンズでなく、ボケを重視して単焦点レンズを選びました。

また、SEL135F18GMが約950gと重量があるので、総重量を考えコンパクトなILCE-7CM2を選びました。

ILCE-7Cよりグリップがしっかりしているので、安定して持つことができましたが、バランスはフロントヘビーな印象を受けました。

私は花を撮る時に必ず行う設定があります。

それは必ずクリエイティブルックでコントラストをさげることです。

コントラストを下げることで明暗差がなくなり、ふんわりとした柔らかな印象になります。

コントラストを下げてしまうと、少しメリハリがなくなってしまうので、彩度をあげて華やかさを強調しそれをカバーするとこのように撮影できます。

また、DROのレベルを上げても、暗部が持ち上がるのでコントラストが下がり、色鮮やかな印象になるので、DROのレベルを調節することもあります。

桜や梅などの色の淡いお花は、お好みで、ホワイトバランスでマゼンダを足してあげると、可愛らしさを演出することもできます。

あと、好きな梅の写真が木のシルエットの写真です。

梅は特徴的なシルエットをしているので、モノクロでコントラスト高く撮影するととてもかっこいい写真が撮れます。

梅の次に春の訪れを教えてくれる花が菜の花。

菜の花は見るより先に、食べることでも季節を感じることができますが、やはり黄色の1面の菜の花畑を見ると、春を感じてワクワクします。

菜の花は梅や桜と異なり、鮮やかな色合いをしているので、コントラストをかなり下げることが多いです。

また、花畑で見ることが多いお花ですので、花畑ならではの前ボケを生かした撮影ができるのも撮影していて楽しいポイントです。

茎や葉の緑、花の黄色、空の青と合わせると、非常に春らしい爽やかな色合いです。

広角で花畑一面を撮影しても画になるので、様々な撮影ができる、撮っていて楽しい花です。

そしてやはり春といえば桜です。

今年は例年の開花より遅れており、昨年と比べると約2週間も遅い開花となりました。

いつもは卒業式の頃に花開いていましたが、今年は入学式の時期に美しく咲いてくれそうです。

3月の下旬に撮影に行きました。

桜の写真にて使用した機材はILCE-7M4とSEL70300G。

梅や菜の花は近くで撮影できるので、SEL135F18GMで撮影しましたが、桜は高所に咲くので、望遠のレンズが必要になります。

今回は重量のあるレンズに合わせて、しっかりとホールドできるILCE-7M4を選びました。

持ったバランスが良く、撮りまわしの良さを感じました。

桜は蕾の状態で、少しも開花していない木がほとんどでした。

ですが、やはり少しは春を感じているようで、2~3本開花し始めている木を発見することができました。

やはり桜といえばソメイヨシノ。

花の色があわく、ピンクで表現されることが多いですが、白に近い色をしています。

桜はピンクのイメージなので、ホワイトバランスでマゼンダを足しています。

この時は開花している桜が少なかったのでなかなか難しかったですが、満開に近い状態では、綺麗な花を探して、その花を望遠で切り取ると、名所に行かなくても桜の撮影を楽しめます。

また、桜は撮影時期が限られている、と感じる方も多いと思いますが、桜はソメイヨシノだけでなく、様々な種類があります。

有名なのは河津桜。

早咲きの桜で2月初旬から見頃を迎えます。

また遅咲きの桜も沢山の品種があり、首都圏であれば八重桜が4月中旬から見頃を迎えます。

桜というと、どうしてもソメイヨシノをイメージし、旬が短く感じられます。

ですが、様々な種類の桜を合わせると、実は長く楽しめる季節の花です。

暖かく、お出かけに行きやすい気候になりましたので、カメラ片手にお花見に行ってはいかがでしょうか。

【Voigtlander】私の推しレンズ

今回は私が普段から愛用しているレンズVoigtlander NOKTON classic 40mm F1.4 MC VMのご紹介をいたします。

筆者は普段SIGMA fpにマウントアダプターを介して装着して使用していますが、今回作例で使用した写真はすべてCanon EOS R6にSHOTENのマウントアダプターライカMレンズ/キャノンRFボディ用ヘリコイド付きを使用してレンズを装着しています。

今回ご紹介するレンズはSIGMA fpを購入する時に同じタイミングで購入したものです。fpにあわせて使うレンズはいったい何がいいだろうと考えた時に、あまり悩むことなくVoigtlanderのレンズにしようと決めたことをよく覚えています。

fpを購入する前はフィルムカメラをメインで使用していたので、デジタルでもフィルムライクな写りをしてくれるレンズがいいなと考えていました。Voigtlanderのレンズはクラシカルな見た目で、fpと一緒に使っても違和感のないサイズ感とデザインです。また、写りは現行レンズ程はっきりくっきりな描写ではないので、程よくフィルムっぽい写りをしてくれるのもいいなと思ったポイントでした。

レンズのF値が1.4と明るいので、開放にして手前の植物を前ボケにして撮ってみました。開放にすると周辺減光がありますが、それはそれで雰囲気が出るので私はあまり気にせずに撮っています。

Voigtlander NOKTON classic 40mm F1.4 VMはSC(シングルコート)とMC(マルチコート)があり、コーティングの種類を選ぶことができます。SC(シングルコート)はクラシカルな色調で、シーンによってはフレアやゴーストをあえて入れて楽しむことができます。MC(マルチコート)はニュートラルな色調で程よい感じがいいと思ったので、私はこちらを選択しました。

レンズの焦点距離をどうするかということを考えた時、普段私は友人と出かけてポートレートや風景を撮る機会が多いので、人物とその周りの風景を少し入れられる画角の40mmがベストという結論に落ち着きました。

50mmでも35mmでもなく40mm。実際に使用していると、この絶妙な焦点距離が様々なものを撮る時にちょうどいいなと感じる場面が多くあります。

使用したマウントアダプターがヘリコイド付きだったので、接写でクリームソーダを撮ってみました。ヘリコイドなしのマウントアダプターだと最短撮影距離が70cm~しか撮ることができないので、もしマウントアダプターを装着してこちらのレンズを使おうと思っている場合は、ヘリコイド付きの方がオススメです。最短撮影距離が近いとテーブルフォトを撮りたい時に、席を立たずにサッと撮ることができます。

接写で開放で撮影すると、ピント面から甘いボケが広がってよりフィルムライクな写真になりました。

いかがでしたでしょうか。Voigtlander NOKTON classic 40mm F1.4 MC VMは使い始めてから4年程経ちましたが、描写にとても満足していて買って良かったと思うレンズの1本です。レンズのサイズが小さいので、気軽に持ち出しやすいのもお気に入りポイントのひとつです。純正のレンズと比較すると価格も控えめなので、初めて買うレンズとしてもオススメできます。MFでじっくりと被写体と向き合い、撮影すること自体を楽しむことができるレンズだと思います。

ぜひ、お試しください。

↓今回使用した機材はこちら↓

【Canon】EOS R10 RF-S18-150 IS STM レンズキットで春を撮ってみる

気付けば3月も最終日となりました。今年は気温の上下が激しく、冬用と春用といった上着を毎日のように変えていましたがその日々も終わりとなりそうです。気温が安定して暖かくなってきて様々な花が咲くこれからの季節に期待しています。

今回はエントリーユーザーからハイアマチュアまで幅広い撮影ニーズに対応するAPS-C サイズ CMOS センサー搭載のミラーレスカメラ『 EOS R10 』と、キットレンズである『 RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STM 』の組み合わせでのんびり春の風景を撮影してきました。

春の訪れを感じさせるクロッカスは小さいながらも色彩豊かで存在感があります。人によってはヒヤシンスと同様に水栽培で栽培したことがあるかもしれません。この公園では4色ほど植えられていたので黄色いヒヤシンスを前ボケとしてみました。桜は言うまでもありませんが、クロッカスやチューリップが咲きだすと春を感じます。

春の訪れを感じさせるクロッカスは小さいながらも色彩豊かで存在感があります。人によってはヒヤシンスと同様に水栽培で栽培したことがあるかもしれません。この公園では4色ほど植えられていたので黄色いヒヤシンスを前ボケとしてみました。桜は言うまでもありませんが、クロッカスやチューリップが咲きだすと春を感じます。

レンズは35mm判換算で29-240mm相当の幅広い焦点距離、レンズ内光学式手ブレ補正機構は4.5段と、日常での撮影から旅、スポーツ、鉄道など、多彩なシーンでの撮影におすすめです。

レンズは35mm判換算で29-240mm相当の幅広い焦点距離、レンズ内光学式手ブレ補正機構は4.5段と、日常での撮影から旅、スポーツ、鉄道など、多彩なシーンでの撮影におすすめです。

このようにふとした瞬間の出会いも撮影することができます。越冬のために渡来したシロハラも4月中旬には帰っていくようなのでそろそろ見られなくなりそうです。

ちょうどモクレンが咲きだしていました。なかなかの樹高だったのでカメラを頭上に持ちあげての撮影でしたが軽い機材の組み合わせは負担となりません。

ちょうどモクレンが咲きだしていました。なかなかの樹高だったのでカメラを頭上に持ちあげての撮影でしたが軽い機材の組み合わせは負担となりません。

早咲きの種類の桜です。

早咲きの種類の桜です。

川に向かってしだれるようにちょうど満開となっていました。

こちらは少しピンクの色味が強めの種類のようでした。筆者以外にも撮影している人が多く、ジョギング中に思わず立ち止まって鑑賞している人もいました。この時にはいなかったのですが蜜狙いかよくメジロやヒヨドリも訪れるようです。

こちらは少しピンクの色味が強めの種類のようでした。筆者以外にも撮影している人が多く、ジョギング中に思わず立ち止まって鑑賞している人もいました。この時にはいなかったのですが蜜狙いかよくメジロやヒヨドリも訪れるようです。

小型軽量といったフレーズはよく見ますが、『EOS R10』の質量約429g(バッテリー、カードを含む)はミドルクラスに分類されたカメラとして際立つものがあると思います。小型ながらもしっかりしたグリップ形状をしておりホールド感も上々です。EOSらしいダイヤルやボタンは直感で操作でき、さまざまなレンズと合わせることで幅広い撮影を楽しむことができます。気持ちだけでなく機材も軽やかに、春を迎えるにおすすめのカメラです。

またこちらの機材はキャッシュバックキャンペーン対象商品となりますのでこの機会をお見逃しなく!

他の対象商品は下記のバナーからご確認下さい。

【Nikon】Z7×Creative Picture Control vol.6

写真や映像をイメージ通りに仕上げるピクチャーコントロール

今回は基本となるピクチャーコントロールから更に追求されたクリエイティブピクチャーコントロールをご紹介いたします。

D780やZ シリーズには、基本の8つのピクチャーコントロールに加えて20種類の「クリエイティブピクチャーコントロール」が新たに搭載されました。

色合いや階調、彩度などを細やかに作り込み、撮影したときの気持ち、空気感や温度といった微妙なニュアンスも写真に込めて表現できそうな多彩なモードになっています。

今回ご紹介させていただくクリエイティブピクチャーコントロール(以下CPCと略)は「ソンバー」「ドラマ」「サイレンス」「ブリーチ」になります。

Nikonの公式にて「ソンバー/ドラマ/サイレンス/ブリーチ」は下記のように説明されています。

『ソンバー』

憂いを帯びた、雨上がりのようなしっとりとした雰囲気に。彩度を高めにして明度を抑えることで、アンダーながらしっかりと色味を感じられる表現になります。

『ドラマ』

光と陰を強調した、重厚感のある表現に。暗めの画調でありながら、ハイライト部をより明るく表現できます。光をドラマティックに演出するのに適しています。

『サイレンス』

はかなく寂し気なトーンの空間演出に。軟調な画調で、彩度をより抑えた静謐感のある画像を撮影できます。

『ブリーチ』

メタリック感が感じられる、渋い雰囲気に。全体的に緑がかった彩度の低い画調になります。被写体のディテールをしっかりと再現した、銀残し風の味わいある表現を楽しめます。

------------------------

筆者は普段からCPCの『デニム』や『ドリーム』をよく使用しますが、今回の撮影で使用した『ソンバー』『ドラマ』『サイレンス』『ブリーチ』は初めて使用するCPCとなります。どんな色で撮影ができるのかワクワクしながら撮影に出かけました。

それではご覧ください。

Creative Picture Control:ソンバー

Creative Picture Control:ドラマ

Creative Picture Control:サイレンス

Creative Picture Control:ブリーチ

4種類のCPCを使用して感じたことは、名称から勝手に難しいイメージを持っていましたが、使ってこなかったことを後悔しました。

特に『ソンバー』は非常に使いやすいCPCであると感じました。

ソンバーの意味合いからだと暗いようなイメージを持ちますが、決してそのようなことはなく、グッと引き締まった描写になります。

彩度が高く、色味がはっきりするので、シチュエーションにハマると雰囲気のある写真が撮ることができます。

4種類のCPCを比較してみました。

一覧にしてみてみると、それぞれの特徴が見てとれます。

シチュエーションに合わせたCPCを選ぶことで、いつもと違った雰囲気の写真を楽しむことができます。

今回の撮影はサーキットで行いました。せっかくですのでレーシングカーも撮影してみました。

Creative Picture Control:ソンバー

Creative Picture Control:ドラマ

CPCの効果で引き締まったように感じます。

ピット内で撮影ができる機会があれば、非常に緊張感のある写真が撮れそうです。

------------------------

「ソンバー」「ドラマ」「サイレンス」「ブリーチ」

いつもの撮影に少し変化を加えたいときに設定してみると、ガラッと雰囲気が変わり撮影が楽しくなります。

本連載ブログにて各クリエイティブピクチャーコントロールの特徴をお楽しみいただければと思います。

次回のブログをお待ちいただければと存じます。

↓使用機材はこちら↓

↓新品でなくてもマップカメラの中古なら1年間の保証付き↓

↓さらに+3%の金額で安心サービスにもご加入いただけます↓

【Nikon】Z5と、ちょっとそこまで

随分とあたたかくなってきて、気軽に出歩きやすい気候になってきました。

特別に被写体を決めず、街歩きでカメラを持ってぶらぶらするのにもちょうどいい。

持ち物は身軽に、散歩がてら。

持ち出すのは「Nikon Z5」「Nikon NIKKOR Z 24-120mm F4 S」。

ちょっとそこまで、という感覚で持ち出すには、少しレンズが大きいとも

思うのですが、カバーできるズーム域の広さと解放F4の使いやすさは

他に代えられないのではないでしょうか。

遠景を広々と納められる広角24mmから

被写体を画面に大きく捉える望遠120mmなど。

AF駆動も素早くスムーズです。

最大撮影倍率0.39倍を活かした近接も。

これからの季節は、なんといっても桜ですね。

機材を決めて、撮影のベストタイミングを見計らっておられる方も

多いのではないでしょうか。

基本機能が高くコストパフォーマンスに優れた「Nikon Z5」

高倍率のズームでありながらクリアでヌケのよい描写力の「Nikon NIKKOR Z 24-120mm F4 S」

手軽なスナップ撮りから、作品撮りまで、間違いない組み合わせです。

▼新品はインターネットからのお買い物で安心の2年保証付き!▼

▼中古品も1年保証付きで安心です!▼

【Canon】EOS R6 Mark IIで春を感じる。

CanonEOS R6 Mark IIスタッフおすすめ機材ズームレンズを楽しむポートレートミラーレス動画ミラーレス動画キヤノンEOS編動画撮影春日和

今回は春をいち早く感じるべく桜の中でも早咲きの河津桜を撮影しました。春の中でも桜の撮影は楽しみにしている方は多いと思います。春になり暖かくなり重い腰をあげ外出したくなる季節になってきました。ソメイヨシノの開花はもうじきなので満開を楽しみに今回は動画を作成致しました。

使用機材は下記を参照ください。

Canon EOS R6 Mark II ボディ

Canon RF24-70mm F2.8 L IS USM

K&F Concept NANO-X バリアブル NDフィルター 82mm 減光範囲ND2-ND400 KF-NNDX82

それではこちらの動画をご覧ください。

この日は風が強く寒い時間が続きました。

風があることで撮れるシーンもあるので良しとします。

河津桜はピンクが濃いので映えます。

早咲きの桜なので早い所で2月上旬から桜を見ることが出来ます。

この日は少し雲がかかっていたのですが濃いピンクの桜のおかげであまりのっぺりせずにいい絵になりました。

こちらも先程の映像には無いのですが動画から切り抜いたシーンになります。

動きのある写真の切り取りが簡単に出来るのも動画を撮影するメリットになると感じました。

今回組み合わせたCanon RF24-70mm F2.8 L IS USMは動画撮影にも適しています。

カメラと協調する「コンビネーションIS」により、手ブレを低減してくれます。

※コンビネーションIS使用時は、撮影画角が狭くなります。

只今こちらの組み合わせはキャッシュバックキャンペーン対象商品となりますのでこの機会をお見逃しなく!

他の対象商品は下記のバナーからご確認下さい。

「新品はインターネットからのお買い物で安心安全の2年保証付き!」

中古はこちらから!

【Canon】キヤノンの”本気”を味わえる、最上級ミラーレス。ー一本で何でも狙える、衝撃の800mmズームを添えてー

2024年3月時点で、キヤノンミラーレスのトップエンドに君臨するEOS R3。

その性能を確認すべく、RF200-800mm F6.3-9 IS USMを装着し野鳥の撮影に出てきました。

設定を煮詰めているとおもむろに遭遇したのはツグミ。

空を見上げてキョロキョロしています。かわいい!

早速被写体認識を動物にし、全域AFで撮影に試みました。

草むらの中とはいえ、鳥と草で大きく色が違うため難なく認識、この位の距離なら瞳認識も十分働きます。

何とこの写真、ISO2000で撮影しています。

R3はセンサーの素性が良くダイナミックレンジも広いため、アンダー目に撮れたものを持ち上げてもノイズが出ない上、色再現も崩れません。

次は水場にいるキセキレイを狙ってみます。

ブロックの上をピョコピョコと飛び跳ね、エサを探しているようです。

ブロックの端で体を下げると、隣へ飛び移る合図。

そのタイミングに合わせ、電子シャッターで連写をしてみます。

丁度着地の瞬間をおさめることができました。

流石高速読み出しの積層センサー、画に不自然な歪みが全くありません。

日向から日陰へとせわしなく動き回っても、追尾が途切れることは殆どありませんでした。

その甲斐あって、とうとうおいしいご飯を見つけた瞬間をゲット!

まれに水面へとピントが食いついてしまい、どうやっても復帰しない時がありますが、そういった時はMFで軽く合焦させてあげれば再び食いつきます。

流石にここまで同系色かつ明度の低いシーンでは、AFをロストするケースも増えてきます。

しかしここで声を大にして言いたいのは、「外し方が良い」ことです。

どういうことかと言いますと、「被写体を見失った後にせわしなくAFポイントが動き回り、様々なものを被写体と誤認する」ことがないのです。

先程の「水面にピントが食いつくケース」でも一緒ですが、鳥と誤認した場所をしっかり追尾し続けるタイプの外し方なので、一度MFで復帰させて「これが鳥だよ」と教えてあげれば、その後はしっかり食いつくのです。

むしろ、この写真で個人的に気になったのは玉ボケでした。

独特な舵輪の形が見られます。RF200-800mmは、ちょっと癖のある玉ボケと言えるでしょう。

お腹いっぱいになって、今度は水浴びを始めたキセキレイ君。

頭の毛がぼさぼさになり、ちょっとワルな雰囲気になりました。

水浴びに満足すると、日向で体を振って乾燥。

羽毛が爆発し、洗車機のブラシみたいになりました。

こうして見ると、彼らも人間と変わらない生活をしているのだと妙に納得。ご飯を食べて水浴び(お風呂)して乾燥、昨日の私の夜のルーティンと一緒です。

さて、この時既に1000枚以上撮影していますが、バッテリー残量は15%ほどしか減っていませんでした。

ファインダーの表示を滑らかさ優先に設定していたにもかかわらず、ここまで省電力設計だとは!

ディスプレイでの写真確認はせず、連写を続ける撮影スタイルなのでバッテリー消費が少ないとはいえ…これは素晴らしい数字。

(シャッターを切っていない時も、半押しでAF追従させ続けていたのに!)

常々思うのですが、ここがフラグシップとハイアマチュア機で一番違いを感じるところです。

これならば、撮影画像をモニターで逐一チェックするスタイルでも1000枚以上は撮れるかもしれません。

一通りキセキレイを撮り終え少し歩くと、今度はジョウビタキのオスに遭遇しました。

以前友人に「ジョウビタキのオスだからジョビオって言うんだよ」と教えてもらった時の事を思い出しながら連写。

(このカットではAFが苦戦しており、手前の枝に引っ張られることが多かったのでMFを併用しています)

シルバーアッシュのヘアスタイルが決まっています。

そしてまたツグミに遭遇。

その昔かすみ網で大量に捕獲され、焼き鳥にされた悲しい過去を持つ鳥なのですが、乱獲が過ぎたため禁猟鳥に指定されました。

数歩進んでは立ち止まり胸をそらす…という特徴のある動きの上、体も大きいので見つけやすく、野鳥観察の入門に最適。

最後は皆のアイドル、カワセミを。

この日は鳴き声が聞こえなかったため探すのに難儀しましたが、無事巡り合えてよかったです。

楽しい野鳥撮影がひと段落したころ、爆音に空を仰げば、頭上を横切るセスナ機に遭遇。

何度も来るのでAFで追いかけて遊んでみましたが、ここで新たな発見がありました。

飛行機が手前から奥へ飛んで行く場合は完璧に合焦しますが、奥から手前に来る場合は良く外すのです。

これは鳥を追尾していた時にも感じた症状ですが、それは不規則な動きをする「鳥」だからだと思っていました。

しかし比較的ゆっくりと動く飛行機でもこの挙動が再現されたことから、やはり苦手なシーンの様です。

一眼レフの頃から、カメラが最も苦手としたのがこの「奥行き方向へのAF追従」でした。当時と比べれば大きく進化しているのですが、まだ少し難しいようです。

しかし美点もあります。

飛行機をAFで追いかけている時に、鉄塔や木が手前に入り込んでもそちらに引っ張られることはありません。

これはかつてのフラグシップ機、EOS-1DXシリーズを思わせる挙動です。

最後はスナップで締め。

今回の写真は全て「ピクチャースタイル:オート」で撮影していますが、以前のRシリーズより重心の低い写真になったような印象を受けました。

Rシリーズ始動時は、それぞれのモデルで「新時代の階調の描き方」を模索しているような印象を受けましたが、R3はまとまりが良く実態感のある写真に仕上がる気がします。

抜けがよくクリアで、線は細め。品のある写りが魅力的です。

お目当ての野鳥も撮れ、R3を楽しむこともできたので大満足の一日となりました。

追伸

RF200-800mm F6.3-9 IS USMはとても良いレンズですが、可能であれば700mmまでの使用に抑えた方がシャープに撮れます。

800mmで撮影すると少し緩めの写りになり、等倍鑑賞しなくても「少し甘いかな?」と思うことが多いです。