【Panasonic】LUMIX DC-G9 PROで撮り歩き ~東京骨董市~

何かと古いものが好きな筆者は、

『LUMIX DC-G9 PRO』に『LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm / F2.8-4.0 ASPH. / POWER O.I.S.』を用意し、天気がよい休日に都内で開催されていた骨董市へと出向きました。

こちらはJR有楽町駅を降りてすぐ近く、東京国際フォーラムにて毎月開催されている骨董市です。

筆者はコロナ化で何かと制限された時、その影響を感じさせないくらい賑わっているここ数回の開催時など、お宝を探しに足繫く通っています。

最寄駅から決して近い場所ではないのですが、毎回好みの何かしらのお宝【欲しい物】を納得いく金額で手にできてるので積極的に参加しています。

雨天時は中止が多いですが、ここ最近は天気に恵まれるので『これぞ骨董市!』と感じさせるくらい、観光客の方も多く立ち寄ってお買い物をされているイメージがあります。

今回は素敵な物の中から、その一部を紹介します!

【出店数が多いので、ブラブラしながらも他のお客様の買い物の邪魔にならないよう撮影を行いました。】

2月/3月といえば新学期目前。季節の変わり目。

春を感じることが多くなりましたが、筆者は大敵“花粉”に悩まされながら日々過ごしています。

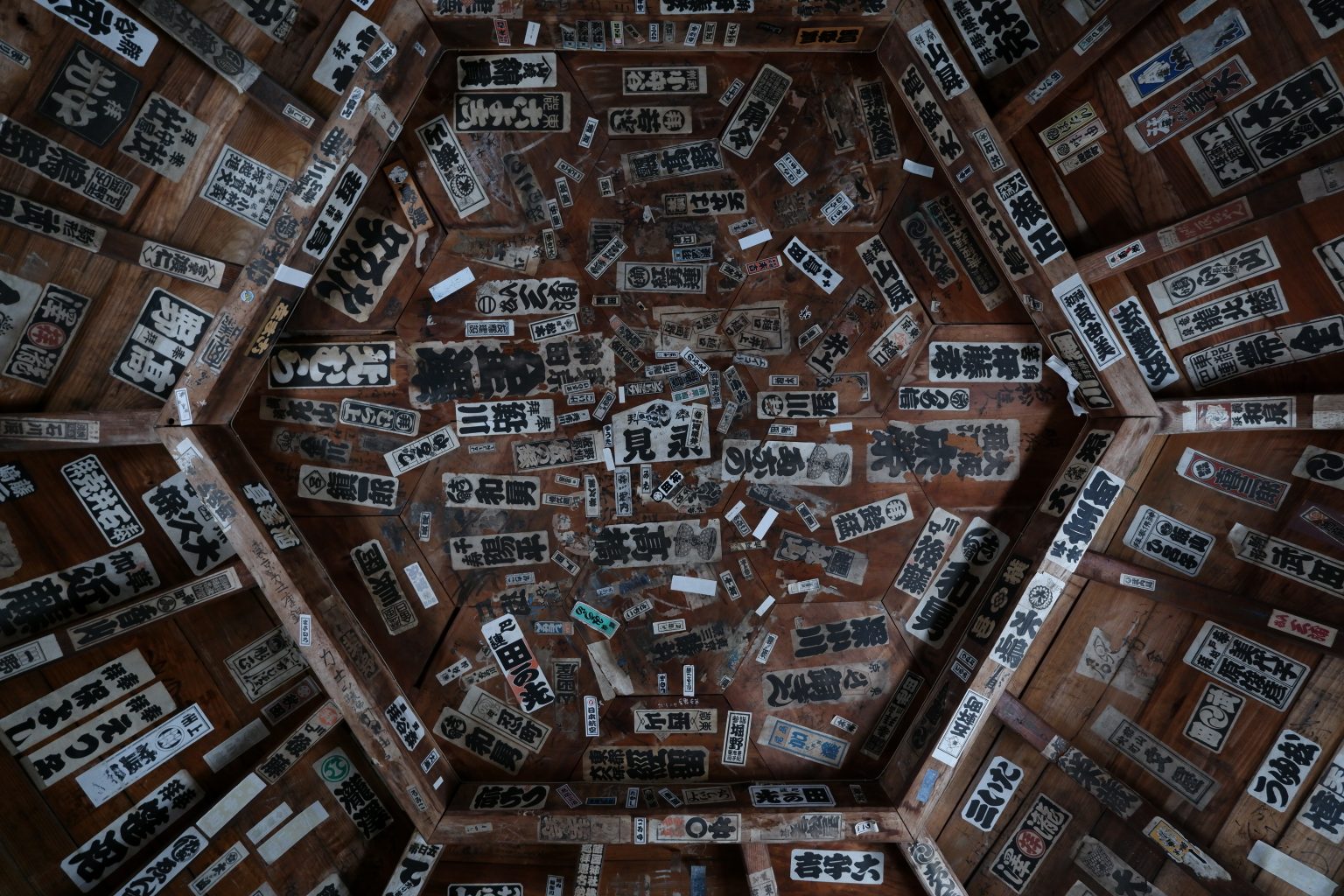

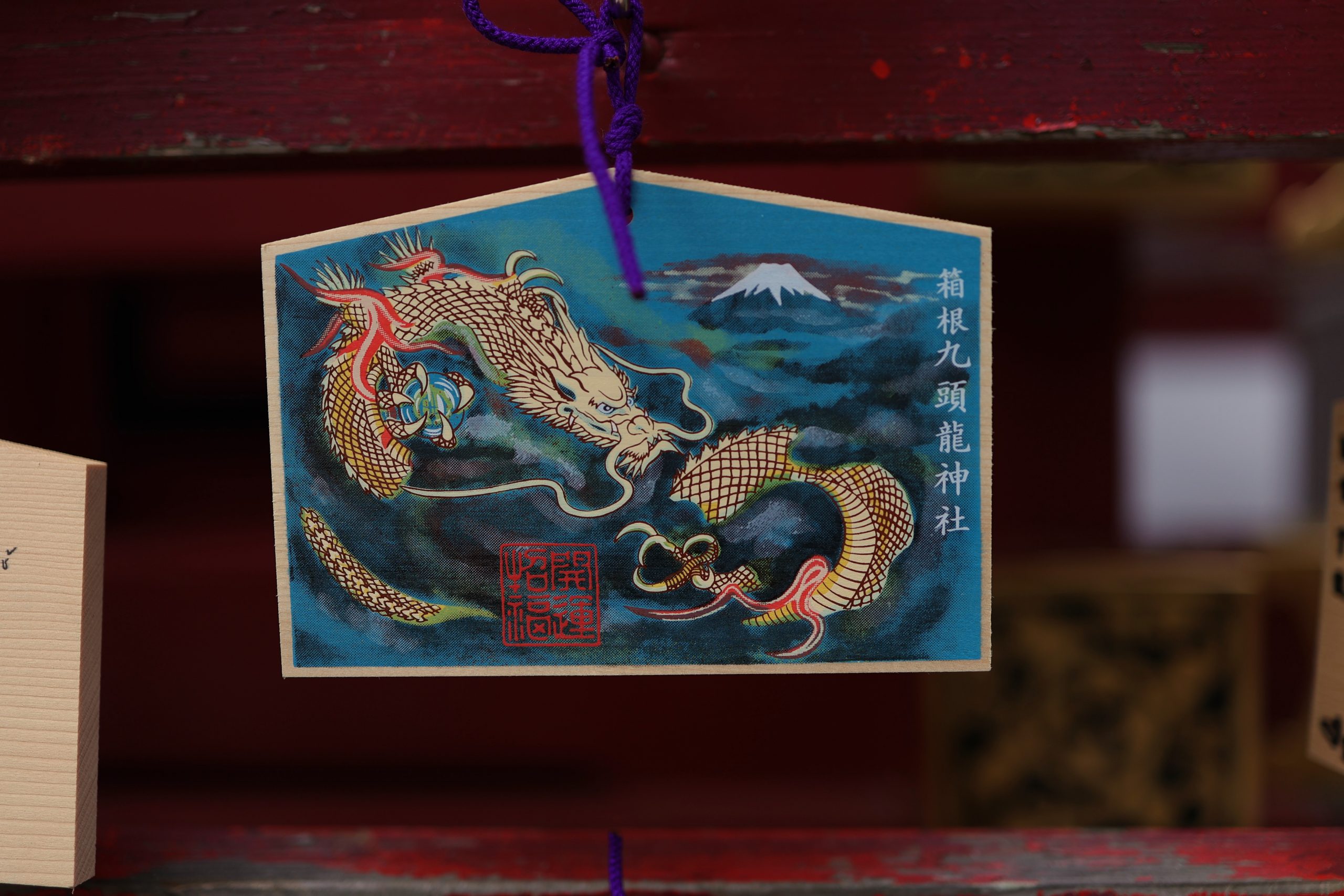

話が横道に逸れましたがこの骨董市で売られている物で、まず気になったのが絵馬。

筆者の好みの絵柄でしたので、撮影してみました。

これらは達磨でよいのかな?と思いながら、シャッターを切っていましたが

後々調べてみると「達磨大師」という名前を知り、達磨の木彫と知ることができました。

色々と見て、学べるのも骨董市の醍醐味だと思いました。

赤べこ“中学生での修学旅行にて製作したな…!”と思い出しながら

すぐ近くにあった「翡翠」が目に留まりました。よくこれも耳にするが翡翠ってどんなのだろう…と思い

こちらも調べてみると2016年に日本の国石に指定されたとの事です。

有名野球選手のパフォーマンスで更に知名度も上げた兜が置いてあるお店では

可愛らしい人形も飾られていました。

続いて今回の骨董市で多く目にしたのが

「綺麗な絵柄の焼き物/ガラス製品」でした。

こちらのお店ではカラフルで素敵な物が多く置かれており、

気になっているものを実際に手に取っている方、熱心に質問されている愛好家の方など

骨董市ならではの光景も見れるので、こちらも醍醐味です。

続けてぬいぐるみを売っているお店へと移動しました。

じっくり物を見ていましたがぬいぐるみ以外にも、筆者がここで気になったのは

“ER”とありましたので、英国王室メンバーの軍服/英国近衛兵のデザインがなされている「タオル」でしょうか。こちらも興味深いものでした。

別のお店へと移動しようとして周りを見渡すと

かなりの人だかりが出来ていて、気になったので直行しました。

こちらにはかなりの数のぬいぐるみが置いており、まさに圧巻でした!

天気が良く、出店数が多いので予想していた時間を過ぎてしまう程、楽しむ事が出来ました。

筆者が欲しかったお宝についても、今回もなんとか手にできて色々と得をした気分でした。

皆様もぜひ全国様々な骨董市が開催されていますので、お気に入りのカメラと一緒にお宝探しに行かれてみてはいかがでしょうか。

▼今回使用した機材はこちら▼

当社インターネットサイトでご注文いただくと【ネット限定 2年保証対象】です!

ZV-E1では、全画素を使い、4Kでの撮影が撮影でき、

ZV-E1では、全画素を使い、4Kでの撮影が撮影でき、

小型軽量設計ということで気になるのは描写力。

小型軽量設計ということで気になるのは描写力。 使っていて楽しい。

使っていて楽しい。 コンパクトなサイズ感は持ち運びにも嬉しいです。

コンパクトなサイズ感は持ち運びにも嬉しいです。 別日には夜の飛行機撮影を行いました。

別日には夜の飛行機撮影を行いました。 次に流し撮りに適した手ブレ補正機能「OSモード2」の性能を確認するために手持ちで流し撮りを行いました。

次に流し撮りに適した手ブレ補正機能「OSモード2」の性能を確認するために手持ちで流し撮りを行いました。 動画本編ではここでご紹介しきれなかった写真の数々、所感などもご紹介していますので是非お楽しみください。

動画本編ではここでご紹介しきれなかった写真の数々、所感などもご紹介していますので是非お楽しみください。

この日はとても良い天気に恵まれましたが、気温が上がらずとても寒かったです。石神井池に着くと水鳥がたくさんいました。奥には三宝寺池があります。せっかくなので両方の池に足を運ぶことにしました。

この日はとても良い天気に恵まれましたが、気温が上がらずとても寒かったです。石神井池に着くと水鳥がたくさんいました。奥には三宝寺池があります。せっかくなので両方の池に足を運ぶことにしました。 4~5mくらい先の杭の上にカワウが羽繕いしていました。シャッターをきっているとだんだん顔も羽根も上がってきました。まるで私の前でポーズをとってくれているかのようでした。この写真はそのなかでも一番カメラ目線な一枚です。この後も羽根をぶるぶるさせるなど、楽しませてくれました。こういう写真を見ると人物撮影でも是非使ってみたくなります。

4~5mくらい先の杭の上にカワウが羽繕いしていました。シャッターをきっているとだんだん顔も羽根も上がってきました。まるで私の前でポーズをとってくれているかのようでした。この写真はそのなかでも一番カメラ目線な一枚です。この後も羽根をぶるぶるさせるなど、楽しませてくれました。こういう写真を見ると人物撮影でも是非使ってみたくなります。 エナガという鳥です。この時から焦点距離1.6倍のクロップ撮影をしています。考えてみればフルサイズ機をクロップして撮影するのは初めてです。2420万画素のセンサーの中心部だけを使うことでこのときの焦点距離200mmから320mmに伸びます。それによって画素数は約930万画素に減ります。AF性能の高いカメラと描写性能の高いレンズの組み合わせでとてもシャープな写りが楽しめます。個人的にはこれで十分満足なのですが、ついでに次の写真ではトリミングもしてみました。

エナガという鳥です。この時から焦点距離1.6倍のクロップ撮影をしています。考えてみればフルサイズ機をクロップして撮影するのは初めてです。2420万画素のセンサーの中心部だけを使うことでこのときの焦点距離200mmから320mmに伸びます。それによって画素数は約930万画素に減ります。AF性能の高いカメラと描写性能の高いレンズの組み合わせでとてもシャープな写りが楽しめます。個人的にはこれで十分満足なのですが、ついでに次の写真ではトリミングもしてみました。 トリミングするとこんな感じです。画質の劣化もほとんど感じられません。もちろん限度はあるでしょうし、またその許容範囲もひとそれぞれなので正しい答えなど存在しません。ですがクロップしてさらにトリミングしてこの結果は今後のカメラを選ぶ上での参考にはなると思います。

トリミングするとこんな感じです。画質の劣化もほとんど感じられません。もちろん限度はあるでしょうし、またその許容範囲もひとそれぞれなので正しい答えなど存在しません。ですがクロップしてさらにトリミングしてこの結果は今後のカメラを選ぶ上での参考にはなると思います。 またこれらの10数センチほどの鳥は動きもかなり速いので高速連写しています。被写体はぶれていますが、羽が扇子のように広がって動態撮影ならではの1枚になりました。もちろんトリミングもしています。

またこれらの10数センチほどの鳥は動きもかなり速いので高速連写しています。被写体はぶれていますが、羽が扇子のように広がって動態撮影ならではの1枚になりました。もちろんトリミングもしています。 梅が咲いていましたが、さすがにピークを過ぎていたので綺麗な部分だけ切り取って撮影しました。桜が咲くのが今から楽しみです。

梅が咲いていましたが、さすがにピークを過ぎていたので綺麗な部分だけ切り取って撮影しました。桜が咲くのが今から楽しみです。 アトリというはじめて見る鳥です。三宝寺池に着いてから最初に出会った鳥です。

アトリというはじめて見る鳥です。三宝寺池に着いてから最初に出会った鳥です。 メジロも元気に遊んでいました。松の針葉の後ろで遊んでいたのですが、ちょうど上手い具合に顔を出してくれたところを連写しました。

メジロも元気に遊んでいました。松の針葉の後ろで遊んでいたのですが、ちょうど上手い具合に顔を出してくれたところを連写しました。 ヒヨドリはいろんなところで見かけます。この写真は私がヒヨドリに対して抱いているイメージそのものです。活発でふてぶてしさを感じさせる雰囲気です。

ヒヨドリはいろんなところで見かけます。この写真は私がヒヨドリに対して抱いているイメージそのものです。活発でふてぶてしさを感じさせる雰囲気です。 鳥を探しながら顔を上に向けながら歩いていたら野鳥が一生懸命木をつついているところを発見。少し影になっていますが、アオゲラというキツツキ科の鳥です。初めて見る鳥ですが、そもそも鳥が木をつついているところも昔、テレビで見たことがあるくらいではじめてです。撮影がどんどん楽しくなっていきます。

鳥を探しながら顔を上に向けながら歩いていたら野鳥が一生懸命木をつついているところを発見。少し影になっていますが、アオゲラというキツツキ科の鳥です。初めて見る鳥ですが、そもそも鳥が木をつついているところも昔、テレビで見たことがあるくらいではじめてです。撮影がどんどん楽しくなっていきます。 キジバトです。今回の撮影ではカメラ内のMENUにある「検出する被写体」を「動物優先」にして撮影に臨みましたが、AF精度の高さを感じました。木の枝や葉っぱに鳥が重ってしまうような場面でも高い確率で被写体を捉えてくれていました。

キジバトです。今回の撮影ではカメラ内のMENUにある「検出する被写体」を「動物優先」にして撮影に臨みましたが、AF精度の高さを感じました。木の枝や葉っぱに鳥が重ってしまうような場面でも高い確率で被写体を捉えてくれていました。 ハッカンという野鳥です。初めて見る鳥です。ひと通り周って石神井池を眺めていた時、ふと足下を見るとすぐ横にこの鳥がいました。びっくりしました。人慣れしているようです。1~2分徘徊して消えていきましたが一緒にいたハトが小さく見えるくらい大きな鳥でした。

ハッカンという野鳥です。初めて見る鳥です。ひと通り周って石神井池を眺めていた時、ふと足下を見るとすぐ横にこの鳥がいました。びっくりしました。人慣れしているようです。1~2分徘徊して消えていきましたが一緒にいたハトが小さく見えるくらい大きな鳥でした。

見頃を迎えていたカワヅサクラを腕を伸ばして片手で撮影。この日はかなり風が強く、一瞬も止まってくれない桜に苦戦しましたが、逆にピントが合った部分以外が印象的にブレてくれました。

見頃を迎えていたカワヅサクラを腕を伸ばして片手で撮影。この日はかなり風が強く、一瞬も止まってくれない桜に苦戦しましたが、逆にピントが合った部分以外が印象的にブレてくれました。 広角レンズらしく頭上を覆う樹木を大きく切り取ってみました。先程の桜とは打って変わって明暗とともに細かな枝までパキッとした描写です。

広角レンズらしく頭上を覆う樹木を大きく切り取ってみました。先程の桜とは打って変わって明暗とともに細かな枝までパキッとした描写です。 同じく広角側で。植物に覆われていますがごくごく浅い小川が流れていました。まるで小道が続いているような様子が伝わるように下からのアングルとなりますが、こちらも軽い機材の組み合わせなので難なく撮影できます。

同じく広角側で。植物に覆われていますがごくごく浅い小川が流れていました。まるで小道が続いているような様子が伝わるように下からのアングルとなりますが、こちらも軽い機材の組み合わせなので難なく撮影できます。 縦型の花壇のモニュメントのパンジーに思い切り寄ってみました。

縦型の花壇のモニュメントのパンジーに思い切り寄ってみました。 本日3月3日は桃の節句です。七草・端午・七夕などと並ぶ五節句のひとつであり、近年では女の子の健やかな成長と健康を願うひな祭りとして定着しています。というわけで雛飾りの展示では広角側が大活躍してくれました。全体を収めたいときにはやはり広角レンズが最適です。

本日3月3日は桃の節句です。七草・端午・七夕などと並ぶ五節句のひとつであり、近年では女の子の健やかな成長と健康を願うひな祭りとして定着しています。というわけで雛飾りの展示では広角側が大活躍してくれました。全体を収めたいときにはやはり広角レンズが最適です。 側にはつるし雛も吊り下げられ室内が華やいでいました。ちりめんの布で作られた様々なモチーフの飾りは100種類以上あるともいわれ、個々に意味と願いが込められています。こちらはおそらくタイでしょうか、縁起の良いモチーフの代表だと思います。

側にはつるし雛も吊り下げられ室内が華やいでいました。ちりめんの布で作られた様々なモチーフの飾りは100種類以上あるともいわれ、個々に意味と願いが込められています。こちらはおそらくタイでしょうか、縁起の良いモチーフの代表だと思います。 「俵ねずみ」は大黒様の使いのネズミとして金運に恵まれる、五穀豊穣を表す俵が食に困らないを意味するそうです。可愛らしさに撮影して後から由来を調べてみたらなかなか興味深かったです。

「俵ねずみ」は大黒様の使いのネズミとして金運に恵まれる、五穀豊穣を表す俵が食に困らないを意味するそうです。可愛らしさに撮影して後から由来を調べてみたらなかなか興味深かったです。