【OM SYSTEM】OM-1の魅力を3つの動画で紹介します

今なお高い人気を誇るOM SYSTEM初のフラッグシップモデル『OM SYSTEM OM-1』の魅力を、過去に公開した動画をふり返りながら再確認していく総集編です!

間違いなく「名機」と呼べる1台を紐解いていきます。ぜひ最後までご覧ください。

動画チャプター

00:00 オープニング

02:02 1つ目の動画

04:40 2つ目の動画

12:25 3つ目の動画

16:53 いまOM-1をおすすめしたい理由

19:12 エンディング

動画の概要について

OM SYSTEM OM-1 | 4K Travel Video | 三峯神社・三十槌の氷柱

まずは1つ目の動画です。

写真機能ももちろん進化している『OM SYSTEM OM-1』ですが、こちらの動画及びブログでは主に進化した動画機能を詳しくご紹介していますので併せてぜひご覧ください。

【検証】本当に濡れて大丈夫?「防塵・防滴」を極めた、OM SYSTEMがアウトドアに最適な理由

2つ目の動画です。

OM SYSTEMと言えばやはり高い防塵・防滴性能です。こちらの動画では実際に実機を使用して水に濡れながらの撮影をしています。

他にも「ライブND」機能や「ハイレゾショット」機能もご紹介していますのでぜひご覧ください

【野鳥撮影】OM SYSTEM OM-1と望遠レンズ3本を使って野鳥撮影の楽しみ方をご紹介!

最後の動画です。

この動画では『OM SYSTEM OM-1』とともに望遠レンズ3本の魅力を紹介しています。

小型軽量で望遠レンズが扱えるマイクロフォーサーズの強みを活かして野鳥撮影をしてきました。

小さく軽くて高機能、最初の1台にもおすすめのカメラです。

動画を見て、気になる!欲しい!と思った方はぜひチャンネル登録や高評価お待ちしております!

【PENTAX】数多のプロを虜にした、フルサイズすら圧倒する超高画質なカメラ。

フィルム時代から続く“645”の名を引き継ぎ、フルサイズよりも大きい44mm×33mmのセンサーを採用した巨大一眼レフ、645Z。

光学ファインダーの雄であるPENTAXが生産し、アマチュアだけでなくプロの風景写真家をも虜にし続けてきたこのカメラは、昨年惜しまれつつ生産完了となりました。

本記事では、その素晴らしさを振り返りたいと思います。

「APS-C機(Kシリーズ)と同じ操作系を積んだ、100万円を切る価格で買える中判デジタル」

2014年の発売当時、ライバルとなるカメラは「デジタルバックとカメラボディが別々」の、完全プロ用機ばかりでした。

価格も200万円を越えており、とても一般ユーザーが買えるものではありません。

AFは中央一点のみ、連写速度も秒間1コマ程度、操作レスポンスもゆったり。

記録メディアは高価なCFカードで、その上センサーがむき出しのデジタルバックは取り扱いに気を遣うものでした。

写真家にとって、フィールドで取り回すには不向きだったのです。

そんな中登場した645Zのスペックは驚愕でした。

価格は80万円程度、AFは27点測距(中央25点はクロスタイプ)、連写は秒間3コマ!

これだけでも凄いのに、更に超音波式のダストリームバル搭載で汚れに強く、SDカードはデュアルスロットでリスク対策は万全、レンズによっては光学手ブレ補正機構内蔵と至れり尽くせり。

極めつけはチルトタイプの可動液晶で、ローアングルで草花を撮影する時などに大活躍です。

これだけのスペックを誇った645Zに、数少ない純正のデジタル用設計レンズ「HD PENTAX-DA645 28-45mmF4.5ED AW SR」をマウントし撮影に出てみました。

本機は中判センサーを搭載しているので、レンズの画角は35mmフルサイズ換算で22-35.5mmの超広角。

更にセンサーのアスペクト比は、フルサイズでなじみ深い3:2ではなく、4:3となります。

普段使用しているカメラと違い、画面が縦に長い感覚は新鮮でした。

・・・

某日。

1月と言うには、少しばかり暖かい日でした。

寒椿の花弁は柔らかな日光をため込み、少しばかり無機質なコンクリート造りの街を照らしています。

時計を見れば午前10時。家を出てもうだいぶ歩いたでしょうか。

それでも足取りが鈍らないのは、バッグの中に収めたカメラへの期待のせい。

「十字街を5回抜けて、あの角を右に曲がれば目的地。」

逸る気持ちを落ち着けながら、早起きしなかったことをちょっとだけ後悔します。

何年か振りのその場所は、どうやら今までで一番のお天気模様。

南中を前にした太陽が、精一杯の角度で小路や建物を照らしていました。

これなら日陰でもISOを上げずに済みそうです。

645Zの高感度性能は決して低くありませんが、それでも低感度で撮りたい。

このカメラが出せる最高の画が見たいから。

通りを少し練り歩いた後、お待ちかねの場所へ辿り着くと。

期待した通りの光線が、洋館の中で待っていました。

カスタムイメージをリバーサルフィルムにし、ケプラーテレスコープ式トラピゾイドプリズムファインダー越しに狙いを定め、手振れを誘発しないよう静かにシャッターを切ります。

背面ディスプレイに写し出された写真を見て、思わずにっこり。

予定を違えて午後に食い込んだお出掛けも、綺麗な光に出会えるなら悪くありません。

写真にむかって耳をすませば、暮らした人の声が聞こえる。

余さず描いた光を見れば、窓から吹いた風を感じる。

このカメラで撮った写真には、季節が宿るのかもしれません。

これが見たくて、これに出会いたくて645なんだ。

特別な形のボディも、大きなレンズも、全ては“生きている写真”の為に。

645Zの登場から10年が経ち、35mmフルサイズも十二分に高画質になりました。

それこそノイズ耐性や解像力なら、中判と言えどもはや追い越されているでしょう。

でもフルサイズじゃ、こんなに自由に光が踊らない。

jpegの255しかない階調に閉じ込めてなお、その檻から溢れた光さえ写したような感覚…。

自分で撮った写真に見惚れたなんて、初めてでした。

願わくば、その理由が画質以外だと胸を張れるのですが。

順路にそって屋外へ出ると、強い逆光線。

薄暗い空間に慣れた眼にはいささか眩しく、目を細めます。

反射的にカメラを構えましたが、それと同時に「この日差しも写真にしたら、何てことないのだろう」という諦めも感じました。

しかし手の中の怪物はその光全てを平らげ、燦爛たる日差しをありのまま表現したのです。

先程の写真然り、自分はこの日初めて「ちゃんと世界を写した」のだと思いました。

CGではない、ありのままの光を持ち帰って。

今回の記事に使った写真はどれも、撮った時の事を鮮明に覚えています。

それは1枚1枚に集中し、大切にシャッターを切る事がもたらした、最高のプレゼントでした。

こんなに記憶の彩度が高いのは、本気になったから。

少しの構図ずれが気になって、狭い階段で5回も撮りなおした事、まるで昨日の事のように。

このカメラと共に世界中を旅出来たら、どんなに素敵だろう。

北欧の夜に輝くオーロラや、ゴンドラで巡るヴェネツィアの旅。

そうして靴底を擦り減らし、沢山の光に出会い、いつしかそれが思い出という手荷物になる。

そんなことを考えながら、この日は帰路についたのでした。

・・・

写真を愛するすべての人へ、新しい選択肢を与えてくれたPENTAX 645Z。

他のどのカメラでも出会えなかった、究極の描写を追い求めた理想形…。

そう、これも夢の記憶の1ページ。

貴方の手で、続きを描いてみませんか。

孤高の頂で、待っています。

PENTAXが送り出した最後の、最高の645。

【FUJIFILM】遂にX100VIが発表!スナップでX100シリーズを振り返る。フードスナップ編

先日、X Summit TOKYO2024にてX100シリーズの新機種が発表されました。

このシリーズの登場を心待ちにしていた方も多いのではないでしょうか。

これまでも小さなボディはそのままに、大きな進化を遂げてきたX100シリーズ。

今回も、高画素化、手振れ補正機構搭載など待望の機能の追加がアナウンスされています。

そんなX100シリーズに焦点をあて、当社スタッフがスナップを通してその魅力をお伝えしていきます。

今回の使用機材はX100シリーズの4代目「X100F」です。

クラシカルでコンパクトなX100シリーズは日常を共にするカメラとして最適な1台です。

今回はX100Fで撮影した「フードスナップ」をお届けします。

レンズ部分も薄く、かさばらないので撮影の予定が無くてもカバンに忍ばせるのもおすすめです。

仕事終わりに訪れた中華屋さん。餃子が目当てでしたが他にも美味しそうなメニューがたくさんありました。

換算35mmのレンズはちょうどよく、座った状態でもテーブルフォトが撮りやすい画角でした。

また、最短撮影距離が10cmなのでぐっと被写体に寄った撮影もできます。

お目当ての餃子が到着しました。アツアツの状態を逃さないように撮影は手短に、サクッと撮れるカメラが便利です。

モニターの右側に操作系が集まっているのでカメラをホールドしたまま操作が可能です。

少し暗めの店内でしたが開放絞りF2のレンズが付いていますので、手振れを気にすることなく撮影ができました。

ついにその全貌が明らかになったX100VI。

本連載を通じてスナップカメラとしてのX100シリーズの魅力が伝われば幸いです。

次回はどのX100シリーズが登場するのでしょうか。乞うご期待!

【SIGMA】新品対象商品をご購入で、マップカメラ限定「オリジナルMDノート」をプレゼント!【数量限定】

平素よりマップカメラをご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。

この場であらためて日頃の感謝を申し上げますとともに、今後も末永くご愛顧くださいますようお願いいたします。

マップカメラでは日頃の感謝の気持ちといたしまして、普段からSIGMA製品をご愛顧いただいているお客様、またSIGMA製品にご興味があり、これから使ってみたいとお考えのお客様へマップカメラ限定のオリジナルアイテムをご用意いたしました。

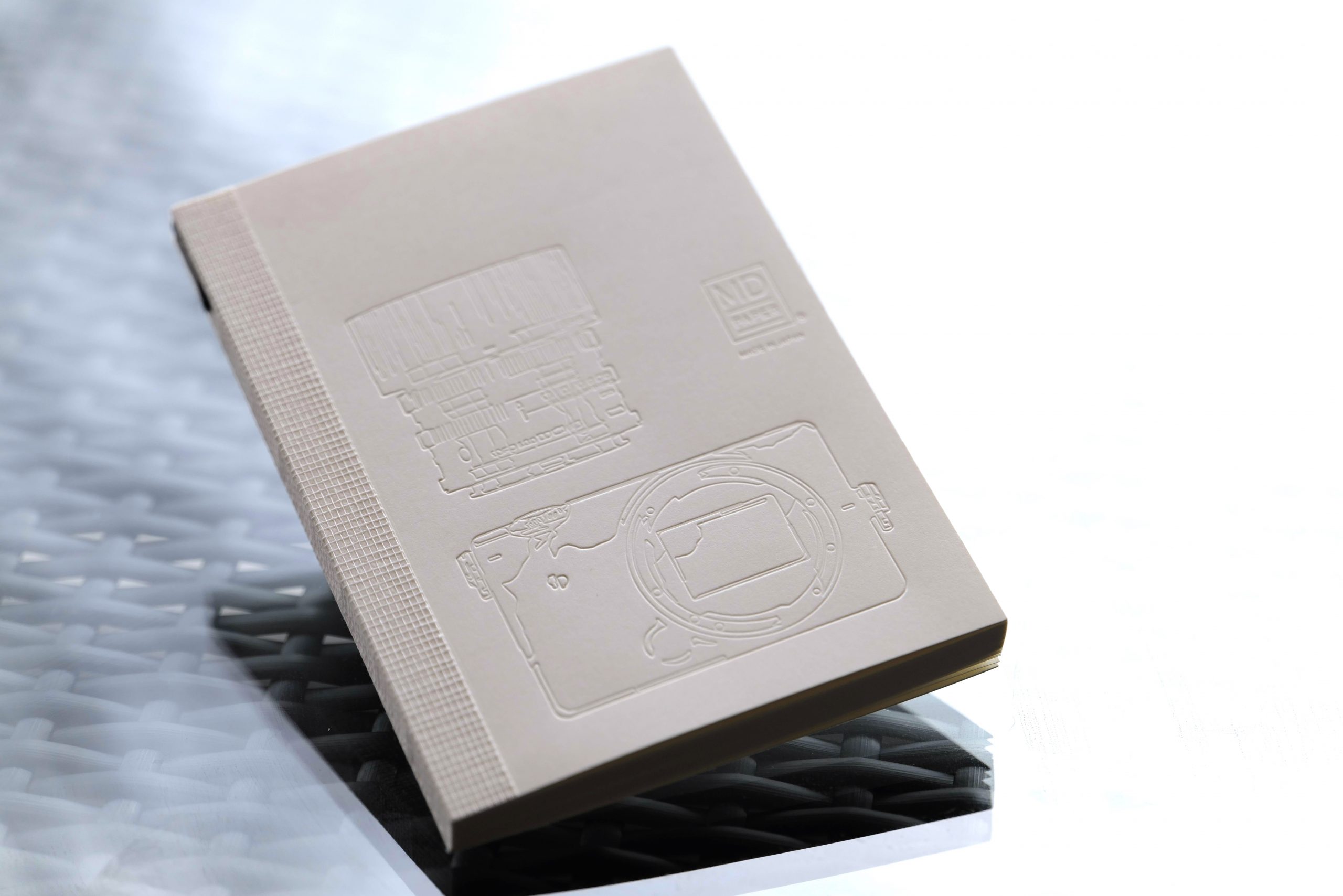

本日より、mapcamera.comで新品SIGMA対象製品をご購入いただいたお客様に、マップカメラオリジナルデザインの「MDノート」をプレゼントいたします!

※ご好評につき、配布終了いたしました。たくさんのご注文誠にありがとうございました。

MDノートとは…デザインフィル「ミドリ」ブランドがプロデュースする、書き心地を追求した『MDノート』です。書きやすさを追求して生み出されたMD用紙(ミドリダイアリー用紙)を使用し、製本には全てのページが180°フラットに開く糸かがり綴じを採用。その佇まいが丁寧で、ちょっと贅沢な日本製ノートです。

デザインについて…「いつでも持ち歩け、日常使いができること」がコンセプトの『SIGMA fp』と『Contemporary 45mm F2.8 DG DN』がモデルです。空押し印刷で上品な仕上がりになっております。

中身の用紙は文字の並びを揃えやすく、図や表が書きやすい方眼罫を採用しております。

※写真のボールペンは付属いたしません。

こちらは文庫本サイズなので、鞄の片隅に、そっと入れておくことができます。

アイデア帳にしたり、スケッチしたり、一日のできごとを綴ったり、お好みの用途でご使用いただけます。書き心地抜群なMDノートをぜひご堪能ください。

こちらのマップカメラ特製の限定アイテムを当社指定の新品SIGMA対象製品をご購入いただいたお客様へ、先着600名様にもれなくプレゼントいたします。

なくなり次第終了となりますので、お早めにご検討くださいませ。皆さまのご注文をお待ちしております。

スタッフ一同、ぜひ皆様にご愛用頂ければと願っております。

※1会計につき1点までとさせていただきます。

※3月15日午前11時からのご注文が対象です。

▽ デザインの元となった商品はこちら! ▽

【Canon】EOS Rシリーズ×オールドレンズ編 Vol.2

キヤノン初のフルサイズミラーレスカメラ「EOS R」が登場してから早5年。ミラーレスになったことでレンズとセンサーの距離を短くできたため、いままで装着できなかったレンズをアダプターを介すことで使用することができるようになりました。EOS Rシステムに様々なMFレンズを装着し撮影するというこちらの連載ブログ。

本日使用した機材は以下の通りです。

Canon EOS R5

CONTAX Planar T*50mm F1.4 AE

K&F Concept マウントアダプター ヤシカコンタックスレンズ/キヤノンRFボディ用 KF-CYRF

それでは作例をご覧ください。

今回は春を先取りすべく静岡県の南伊豆付近まで行ってまいりました。

河津桜は二月上旬から開花し始める早咲きの桜です。車を約五時間走らせ目的地まで向かいました。

ピント合わせに時間がかかってしまう。ピントが合っていない。なんてことは最初のうちはよくあることだと思います。

自分でピントリングを回し、ピントを合わせるのもMFレンズの醍醐味です。

今回使用したCanon EOS R5ではピーキング機能、フォーカスガイド、ピント拡大を使用できるためしっかり合わせたい時には非常に便利な機能です。

このレンズの特徴と言えば絞りを大体F2~F2.8あたりで撮影するとボケが手裏剣のような形になるというおもしろいボケ方をします。

絞ると解消されますが気になる方はCONTAX Planar T*50mm F1.4 “AE”ではなくCONTAX Planar T*50mm F1.4 “MM”を選びましょう。

このレンズはポートレートの撮影で使用される方も多いと思います。サイド光や逆光で撮影するとゴースト、フレアが出やすいです。

やわらかい感じでも撮影できるので表現の幅も広がります。

絞って撮影することで解像感も上がります。

オールドレンズとしての良さを体感しつつ非常によく映るレンズなのでしっかり写したいという要望にも応えてくれます。

EOS Rシリーズ×オールドレンズ編ということで今回はCONTAX Planar T*50mm F1.4 AEを使用しました。

次回のVol.3もお楽しみに。

只今メーカーキャッシュバックキャンペーン中!

詳細は下記のバナーから対象商品をご覧ください。

「新品はインターネットからのお買い物で安心安全の2年保証付き!」

中古はこちらから!

中古は見つけた時が買い時です!!!

【OM SYSTEM】OM-1 の魅力に迫る – OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED12-40mm F2.8 PRO編

OM SYSTEM / OLYMPUSOM SYSTEM ズームレンズOM-1さくらスタッフスタッフおすすめ機材スナップズームレンズを楽しむ厳選アイテム旅

後継機が発売されたことで改めて注目を集めているOM SYSTEM「OM-1」。

その魅力を追及する連載記事第二弾です!

今回の相棒は「OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED12-40mm F2.8 PRO」。

ボディとの相性や大口径超広角ズームレンズと組み合わせたときの「相乗効果」をぜひご覧ください。

「OM-1」は小さなセンサーサイズで携帯性と高画質を可能にした、マイクロフォーサーズの特長を最大限に活かすカメラです。

「OM-1 の魅力に迫る」シリーズの記事を通じて、少しずつその長所をお伝えできればと思います。

一方「OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED12-40mm F2.8 PRO」はプロの要望に応える「M.ZUIKO PRO」シリーズで最初に登場した一本です。

開放F値2.8の大口径で、35mm判換算24-80mm相当の使いやすい焦点域をカバーします。

ボディ、レンズともに小型軽量ですから、開放F値2.8の大口径ズームレンズを装着しても1kg未満。

フルサイズではありえない軽さで、どこへでも連れ出せます。

スナップ、ポートレート、風景などマルチに活躍することと思いますが、今回は小旅行に持って行きました。

まさにピッタリのはずと予想しつつ、さっそくおしゃれな小道をサッと撮りました。

目立つ色の付いた建物はカメラによっては色が強調されてしまうことがありますが、本機「OM-1」であればそのようなことなく実に自然な写りです。

よく見るとベンチが濡れています。

なぜかOM SYSTEMの機材を持って出かけると雨が降りがちで、この日も降ったりやんだりでした。

そんな天気特有の湿度や空気感が伝わってくるようです。

「OM-1」「M.ZUIKO DIGITAL ED12-40mm F2.8 PRO」はどちらも防塵・防滴性能が搭載されているので、多少濡れても大丈夫という安心感があります。

雨を気にせず撮影を楽しめるのは、大きなアドバンテージ。

橋から川を撮った一枚。

本当は桜が咲いているといいなと思いながら寄った場所だったのですが、残念ながら季節前でした。

花のない枝を活かして広角端で撮った一枚は嫌な歪みがありません。

青いドアの優しい色や素材の質感がよく伝わってきます。

ズーム全域で開放F値2.8と大口径でありながら、小型軽量と高性能を両立したこのレンズです。

人の多い場所でも悪目立ちすることなく、むしろスタイリッシュ。

本レンズは最短撮影距離が短いのも特長で、最短でレンズ先7cmまで寄ることができます。

休憩でいただいたお団子にグッと寄って撮りました。

おかげでカラフルな餡が乗ったお団子を大きく鮮明に写すことができました。

お団子を大きく撮った次には、背の高いやぐらも同じ機材で写します。

実はこれは広角端ではないので、もっと大きなものもこの場所から撮れる余裕があるのです。

大きな建築物も小さな名物の食べ物も、そして雨でも晴でも、どちらもシームレスに写すことができる優秀な機材です。

本レンズには「マニュアルフォーカスクラッチ機構」が搭載されています。

フォーカスリングを前後に動かすことで、AFとMFを瞬時に切り替えることができます。

こちらはMFに切り替えてしっかり狙って撮りました。

さて「OM SYSTEM OM-1」と「OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED12-40mm F2.8 PRO」での撮影はいかがでしたでしょうか。

小さいけれどな中身はビッグな「OM-1」の魅力を、「OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED12-40mm F2.8 PRO」が引き立ててくれました。

ぜひお手に取っていただきたい機材です。

【徹底比較シリーズ】コンパクトフルサイズ一眼!EOS RP vs α7C

フルサイズセンサーのカメラを使いたい。

でも小さくて軽くて持ち歩きやすいカメラが欲しい。

値段も安く抑えたい。

でも機能は妥協したくない。

そんな贅沢な悩みをお持ちのあなた。

ー その願い。叶えましょう。 ー

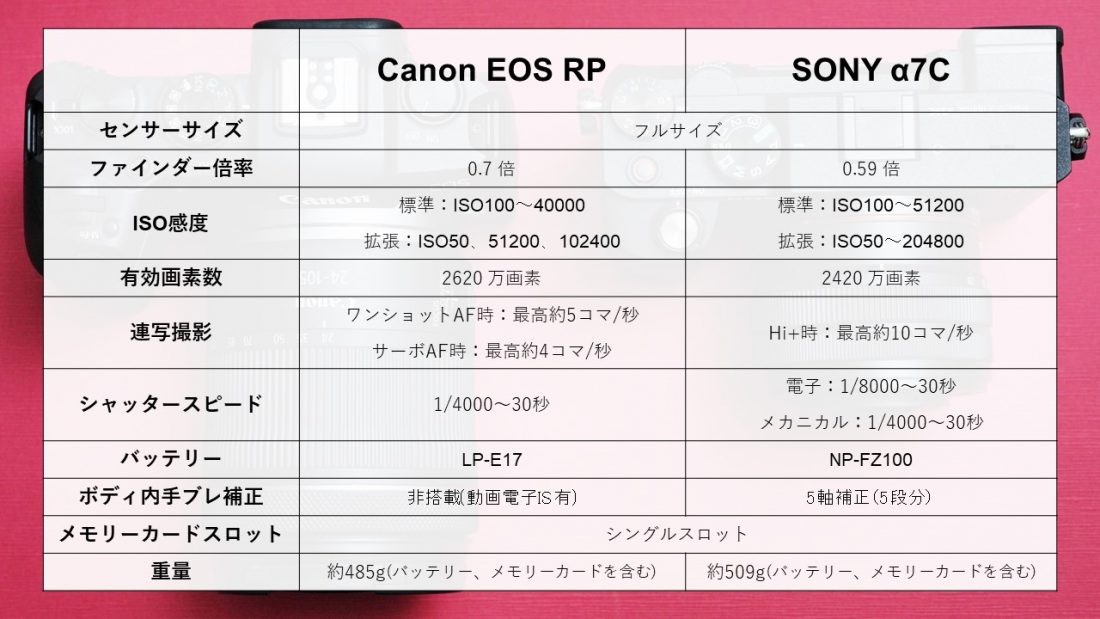

今回、フルサイズミラーレス一眼カメラの中でコンパクトを突き詰めた2機種、そしてそれに付随するレンズキットについて徹底比較したいと思います。

Canon…EOS RP + RF24-105mm F4-7.1 IS STM(写真左)

SONY…α7C + FE28-60mm F4-5.6(写真右)

CanonとSONYは同じような重さでコンパクトなフルサイズ一眼を提供しているので使ってみた感想なども含めて違いをお伝えしていきたいと思います。

先に価格に関してお伝えしておきますが、EOS RPが約10〜11万円で買えてしまう驚愕のコストパフォーマンスを実現しているフルサイズミラーレス一眼カメラとなっております。

しかしα7Cもα7CIIが発売されたことにより価格がかなり下がってきましたので、中古商品もかなりお買い得です。

そんな2機種のスペックチェック表を確認しましょう。

今回は以下の順番で解説していきたいと思います。

・外観比較

・ファインダー

・グリップ感

・ダイヤル

・AF性能

・手ぶれ補正

・バッテリー

・シャッター

・高感度耐性

・レンズ比較&作例

では早速進めていきましょう。

【外観比較】

どちらもコンパクトな作りであることが分かりますがファインダーの大きさや位置関係の問題で高さに差が出ております。

EOS RPはSDカードの挿入部がバッテリー室の中にありますので、側面の端子に余裕があるためHDMI端子がmicroではなくminiになっています。

ストラップの取り付け部分がEOS RPの場合飛び出ていないので平らなところにおけば水平を取りやすいのもちょっとしたポイントです。

【ファインダー】

EOS RPの方がファインダーが大きいので見やすくなっています。

しかしどちらかといえばファインダーの位置を気にされる方が多いのではないでしょうか。

スマートフォンの延長線上としてファインダーを覗かずに撮影される方々もかなり増えておりますが、ファインダーを覗くことにより晴天の際モニターよりも見やすかったり、撮影に集中できるというメリットがあります。

利き目が左目の方であれば問題ないのですが、右目の方はα7Cだとカメラが横にズレているような感覚になる場合があります。

こちらを問題ないと感じるかは人それぞれだと思うので、お近くのカメラ販売店などで是非お試しください。

そして、両機種共にバリアングル液晶を採用してるため、縦構図での撮影や自撮り、動画撮影時にも重宝します。

【グリップ感】

女性や手の小さい方にはどちらもフィットして持ちやすいかと思いますが、筆者個人的にはEOS RPに軍配が上がります。

基本的にα7Cは”握力で持つ”という感覚なのですが、EOS RPはグリップ上部に中指が引っかかるスペースがあるため握力をほぼ使わず持てる感覚があります。

グリップも深めなので重いレンズ、大きいレンズをつけた場合でもしっかりと支えられる安心感があります。

しかし握り込んだ際に手が大きめの方は両機種共に小指が余ってしまう場合があります。

そのため、Canonではエクステンショングリップを3色展開で販売しておりますので気になる方は是非チェックしてみてください。

【ダイヤル】

EOS RPはメインとサブダイヤルが付いているので人差し指と親指で役割分担をして操作する形となります。

そちらとは反してα7Cには前ダイヤルが無いため親指で基本操作を行います。

こちらに関しては完全に好みになると思いますが、個人的にはEOS RPの方がグリップが優れているため左手を添えなくても右手のみで安心して操作できる印象です。

【AF性能】

全体的なAFの精度や速さはα7Cの方が少し上回っている印象です。

両機種共に日常使いでは特に違和感を感じることはなく利用できますが、人物撮影の際に横顔での瞳AFの粘りがα7Cの方が良好です。

ただ現在マスクをされている方も多くいらっしゃいますが、両機種共にマスク越しだと人物AFは動作しませんのでご注意ください。

あと、α7Cには動物AFがついているのも魅力です。

しかしEOS RPでふとカモメを撮ってみたのですが、背景にフォーカスを持っていかれることなく自動検出して追いかけ続けてくれました。

特に動物AFが入っているわけではありませんがカメラ側で判断してくれる性能は持っているようです。

一枚目は1/400のシャッタースピードで撮影したのですがさすがに被写体ブレが酷かったので、私は学習し1/1000に設定を変更。

野鳥撮影の勉強にもなりました。

【手ブレ補正】

ボディ内手ブレ補正はEOS RPにはありませんが、α7Cにはコンパクトボディでありながら最大5段分の手ブレ補正が搭載おり大変魅力的です。

しかし、CanonのRFレンズのラインナップを思い返していただきたいのですが、実はほとんどのレンズに手ブレ補正(IS)が付いているのです。

なので大きなハンデにはならないと考えて問題ないのではないでしょうか。

尚、EOS RPには動画用の電子手ブレ補正が搭載されており「する」と「強」が選べます。

多少クロップされますが手ブレの少ない映像を残すことが可能です。

【バッテリー】

こちらに関してはα7Cに軍配が上がります。

Canon…LP-E17(700mAh)

SONY…NP-FZ100(2,280mAh)

ご覧の通りバッテリー容量は歴然の差です。

そのため撮影可能枚数にも倍以上の差がありますがヘビーユーザーでなければ特に問題なく利用できると思います。

もし心配であればLP-E17はお安く提供されているので予備バッテリーを持っていても良いでしょう。

そして、カメラ購入時の充電周りの付属品ですが

EOS RP……チャージャー

α7C…………USB-CケーブルとACアダプタ

となっており、付属品での充電方式も変わっています。

NP-FZ100用のチャージャーBC-QZ1も別売りがありますので必要な方はご購入いただければと思います。

【シャッター】

両機種共にコンパクトが故にシャッターユニットに先幕の搭載されていないため電子先幕シャッターとなっております。

そのためメリットとしてはシャッターブレやシャッターショックの影響が少ないなどがあります。

しかしデメリットとしてF値の低い大口径レンズや高速シャッターを使う際に露光ムラが出たり、玉ボケの上や下が欠けてしまう場合があります。

あと、シャッタースピードも1/4000までなのでズームレンズ関連は問題なく利用頂けるかと思いますが、F1.8などの単焦点レンズを使うと日中晴天の際に露出オーバーのため白飛びしてしまう可能性があります。

なので、場合によってはF値を少し絞る事も考えた方が良いかもしれません。

そしてα7Cはサイレント設定を入にすると電子シャッターになり1/8000秒でシャッターを切ることができるようになります。

ローリングシャッター歪みの心配がない撮影であればこちらを選択するのも一つの方法です。

連写性能も倍の差がありますので一瞬を逃したくない撮影スタイルであればα7Cの方がオススメと言えるでしょう。

【高感度耐性】

常用ISO感度の上限値はEOS RPがISO40000、α7CがISO51200となっておりますが、個人的に両機種共に大きな差はなく実用的なのはISO12800までかと思います。

ノイズはもちろんあるものの解像感を保ちながら上手く処理してくれている印象です。

どちらもある程度ISO感度を気にせず使える実力はありますので安心して撮影に挑んでいきましょう。

【キットレンズ比較】

では、ここからは作例を交えてレンズ比較をしていきたいと思います。

まずCanon RF24-105mm F4-7.1 IS STMの一番の注目ポイントは最短撮影距離の短さです。

AF時に0.2m(24mm時)、0.34m(105mm時)という形でかなり寄って撮影することができます。

基本的に「最短撮影距離の問題でピントが合わない」という問題が発生することはありませんので安心して日常でご利用頂けるでしょう。

そしてAF駆動音も無音、AF速度も速い、手ブレ補正も搭載というところで動画撮影時も大活躍しそうです。

次にFE28-60mm F4-5.6ですが見て分かる通りコンパクトさでは大勝利です。

カバンの中に入れて持ち歩く際は最小限のスペースで済むので常に持ち歩くのも苦になりません。

逆光性能はご覧の通りFE28-60mm F4-5.6の方が高いと言っていいでしょう。

この時はα7Cだけ露出を-1に設定してしまっていたのでその違いもありますが、撮影時にも明らかな違いを感じました。

ただ今回は意地悪な逆光撮影をしまいましたが直接太陽が入るような撮影をしなければ問題なく利用できますのでご安心ください。

そして、EOS RPとα7Cをレンズキットで同時に持ち歩いて撮影してみて素直に感じたことはCanonの望遠端105mmの使いやすさでした。

大きさは違えど両レンズ共に軽量設計ではあるので難なく撮影できたのですが、旅行などで速写性を求めたい時にズーム域の広さが物を言う場面があるように感じました。

そして24mmという広角端もより広く景色や建造物を写せるので利便性も高さを感じました。

しかしながら、α7Cの軽量を突き詰めた設計も負けておりません。

沈胴式のため撮影開始時には28mmまで回してから撮影を開始する格好となります。

“電源ON→レンズキャップを外す→ズームリングを回す”

最初はこちらの流れが面倒かと思うかもしれませんが案外慣れるとこっちのものです。

今回の撮影時はストラップを付けずに手持ちだったのですが全く腕が疲れる事もありませんでした。

これも総重量約676gという軽さのおかげです。

そして描写も普通に良いのです。

一眼カメラらしい大きなボケを作るにはレンズキットでは難しい場面もありますが旅行などの記録撮影としては大活躍してくれることでしょう。

いかがでしょうか。

それぞれのカメラに良さがあり、どちらを手に入れても損をすることはないでしょう。

是非ライフスタイルに合わせた選択をしていただければと思います。

最後に簡単にまとめると

〜Canon EOS RPはこんな方にオススメ〜

価格をできるだけ抑えたい。

グリップ感はしっかり欲しい。

大きなファインダーで見たい。

広角から望遠まで気軽に使えるレンズキットが欲しい。

〜SONY α7Cはこんな方にオススメ〜

バッテリーライフをできるだけ気にせず使いたい。

ボディ内手ブレ補正が欲しい。

高速連写を使いたい。

できるだけ省スペースで持ち歩けるレンズキットが欲しい。

2024年現在それぞれ後継機種と呼べるカメラが出ています。

EOS RP⇒EOS R8

α7C⇒α7CⅡ

それぞれ性能は確実にアップしており、特にAFの被写体認識関連が著しく向上しております。

しかし、十分使える性能を有していることは間違いないので是非手軽なフルサイズカメラとしてEOS RPとα7Cを検討してみてはいかがでしょうか。

【FUJIFILM】X-H2で行く動物園

まだまだ寒く冷え込む日が多いですが、日差しが暖かく春の訪れを感じられる日も増えてきました。

せっかくの行楽日和なので、動物園を巡る旅行に行ってきました。

今回持って行ったカメラはFUJIFILMのX-H2。

APS-Cで軽量コンパクトながら、約4020万画素の高解像を実現したハイスペックモデルです。

被写体認識も優れており、人物の顔や瞳だけでなく、今回撮影する動物や鳥、他にも車・バイク&自転車・飛行機・電車をAIで検出してくれます。

レンズはフジノン XF18-135mm F3.5-5.6 R LM OIS WR。

今回メインで訪れた動物園が、檻でなくガラスが多く、動物との距離も近いため、このレンズを選びました。

檻の多い動物園や、動物との距離が離れている動物園だと、もう少し望遠のレンズが合っていると思います。

まずはハシビロコウ。

まったく動かない、というイメージがあるかもしれませんが、ゆっくりと歩いたり、周りを見渡したり、時には羽を広げたりしていました。

羽を広げると、2m程になるようで、かなり迫力があります。

動きがゆっくりなので、非常に撮影しやすいです。

小動物も撮影しやすい種が多いです。

ちょこまかと動いている時は素早く捉えにくいですが、ご飯を食べる時や、じっと静止するタイミングがあるので、そこを狙います。

プレーリードッグはご飯を食べる時、こんなふうに手に持って立ち上がってくれるので、とっても可愛く撮影できます。

あまり見かけないこの動物は、グンディ。

ヤマアラシの仲間に近く、ネズミの中でも原始的なげっ歯類の動物です。

小さくフワフワで、きなこ餅のようで可愛いです。

このタヌキのような、げっ歯類のような、なんとも分類しがたい動物はケープハイラックス。

イワダヌキ目という分類に属されていますが、タヌキとはまったく別種で、実はゾウに近縁です。

胃がウマに似ていて、骨格はサイに似ている、とっても不思議な動物です。

口元に見える白い三角は歯です。

前歯が牙状になっていますが、お肉は食べません。

葉っぱや干し草を主食としています。

この動物園では昨年赤ちゃんが生まれており、少し顔が小さい個体がその時生まれた個体です。

苦手な人も居るかと思いますが、爬虫類も動きが少ないので非常に撮りやすいです。

グリーンイグアナなどの大型爬虫類や蛇は、展示場所によっては少し暗くて感度が上がりやすくなります。

露出補正を少しアンダーにすると、ノイズも少なく格好よく撮ることができます。

じっとこちらを見つめるヨウスコウワニの瞳。

動かないので、ゆっくりと撮影できます。

動きの多い動物を撮る時は連写の設定がおすすめです。

動物園だと、同じ所をグルグルとまわっている種も多いので、通りそうな所で待ち構えると撮影しやすいです。

オオカミやトラなどの大型のイヌ科、ネコ科の動物、熊もこの傾向が強いように感じます。

このシンリンオオカミもグルグルと同じ所をまわっていた所を待ち伏せて、しっかり撮ることができました。

また、イヌ科、ネコ科の動物は動体認識の精度が高く、瞳にAFが合いやすく感じます。

動きが不規則な動物は、カメラのAFを信じ、ひたすら連写するのみです。

いいなと思ったらシャッターを切り、シャッターチャンスを逃さないようにします。

ちょうどご飯の時間で、大きな魚を奪い合って忙しなく動くコツメカワウソもこのようにしっかり撮れました。

追いきれない場合は、X-H2は高画素モデルなので、引きで撮って後からトリミングするのもおすすめです。

春めいた日が増えてきて、お出かけもしやすくなった今、カメラ片手に動物園に行くのはいかがでしょうか。

【OM SYSTEM】OM-1で撮影された「野鳥写真」をご紹介!

マップカメラが運営するフォトシェアリングサイト「EVERYBODY×PHOTOGRAPHER.com」ではフォトコンテストを常時開催しております!OM SYSTEMユーザー必見の「OM-1 MarkII発売記念 OM SYSTEM フォトコンテスト」では、OMシリーズをはじめPENシリーズ、OM SYSTEM(OLYMPUS)のマイクロフォーサーズレンズを使って撮影された作品を大募集中です。ブログの最後にあるバナーをクリックしてぜひご参加ください!

さて、本日ご紹介するのは「OM SYSTEM OM-1」でご投稿頂いた作品!センサーサイズの常識を覆す高画質、強化された防塵・防滴性能などが魅力のカメラで撮られた、皆さまの素敵な作品をどうぞご覧ください。

【作品名】モズが行く<投稿作品を見る>

【投稿者】花鳥虫様

【投稿者コメント】河津桜の枝から飛び出すモズ

【使用機材】OM SYSTEM OM-1 + M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO

【作品】獲物へ一直線<投稿作品を見る>

【投稿者】 SC93Trojan様

【投稿者コメント】久しぶりに近くのいたち川にカワセミ撮影に行きました

【使用機材】OM SYSTEM OM-1 + LEICA DG VARIO-ELMAR 100-400mm F4.0-6.3 II ASPH. POWER O.I.S.

【作品名】雪と翡翠<投稿作品を見る>

【投稿者】ゴマ様

【使用機材】OM SYSTEM OM-1 + M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS

【作品名】雪中のオオマシコ<投稿作品を見る>

【投稿者】暁星様

【使用機材】OM SYSTEM OM-1 + M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO

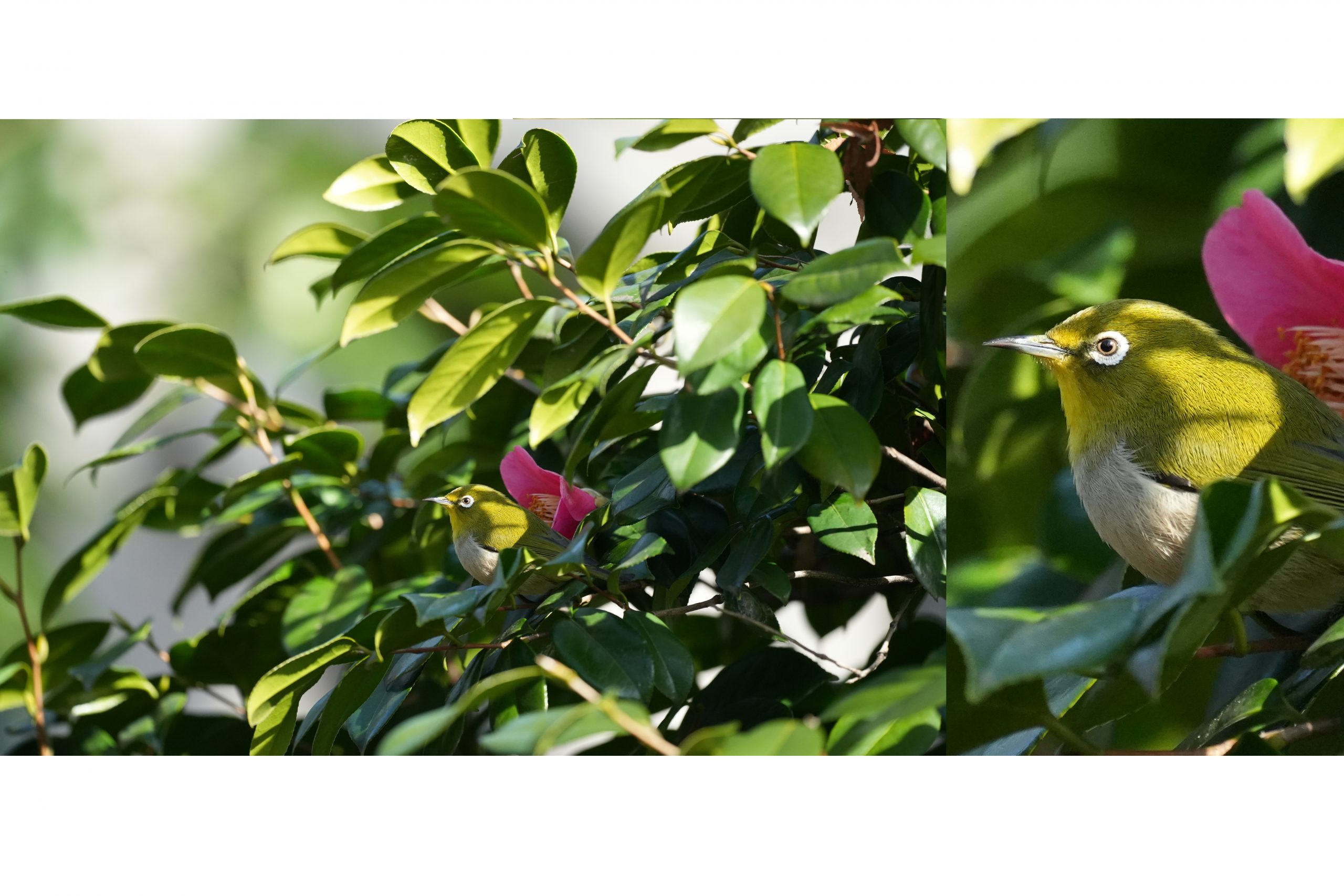

【作品名】目白<投稿作品を見る>

【投稿者]じゅんいち様

【使用機材】OM SYSTEM OM-1 + OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO + OLYMPUS テレコンバーター MC-20

【作品名】<投稿作品を見る>

【投稿者】 m2様

【使用機材】OM SYSTEM OM-1 + OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO

【作品名】クマゲラ<投稿作品を見る>

【投稿者】藤田正一様

【投稿者コメント】巣穴へ帰るクマゲラです。

【使用機材】OM SYSTEM OM-1

日々たくさんの素晴らしい作品をご投稿いただきありがとうございます!

日本や海外の風景写真はもちろん、ポートレートからストリートスナップ、飛行機や鉄道、モータースポーツまであらゆる作品とともに「世界地図から撮影したスポット」がシェアされているので様々な楽しみ方ができるコンテンツ。

年間を通してさまざまなフォトコンテストも実施しておりますので、お気に入りの作品を是非ご投稿ください!

現在開催中のフォトコンテストはフォトコンテスト一覧でご確認下さい。

機種限定!「OM-1 MarkII発売記念 OM SYSTEM フォトコンテスト」開催中!

OM SYSTEM/OLYMPUSの機材のレビュー大募集!「OM SYSTEM限定 コミュレビ大賞」開催中!

ご投稿には会員登録が必要です

昨年の暮れに「Leica M11-P」が発売されて早4ヶ月ほど。“Pを冠するライカ”らしいトラディショナルな躯体然り、約6000万画素の超高画素センサー然り、これ以上ないほど完璧に近づいたMは人々の夢であり目標であることは言うまでもありません。

さて、そんな時分にご紹介する「Leica M10-P」。後継機が発売されたのでちょうど一世代前のカメラと言っても間違いないでしょう。約2400万画素のセンサー搭載、M10からマイナーチェンジされたモデルで、特筆すべきは今日まで採用され続けている静音シャッターとタッチパネル。現行カメラでは当たり前の機能ですが、どちらの機能もMで搭載したのはこのM10-Pが初でした。発売は2018年夏、もうすぐ6年が経過することになります。

3月の関東はまさに三寒四温。

カメラの紹介とともに、追い越しつつある冬に後ろ髪を引かれシーズン最後の温泉旅行へ。

使用したレンズは「エルマー35mmF3.5」と「ズミクロン50mmF2固定鏡胴」の2本です。

収集癖のある自分が珍しくこれ以上欲しがらないのは、この2本がそれぞれ個性を持ちつつあまりにも優秀だから。

無論、時間の問題だとは思いますが。

草津温泉はまだまだ雪化粧。

冷たい空気と麗らかな日差しが同居するこの時期が一番心地良かったり。

M10-Pを買ったのは昨年の中旬。M11が現行機として展開され、もしかしたらM11-Pが出るかもしれないと想像できるくらいの頃だと記憶しています。このタイミングでわざわざ旧機種を買ったのは、待ちきれなかったのも正直なところ。しかしそれだけで片付く話ではないので、少しだけ私が思うM10-Pの良さを語らせてください。

ひとつ目。まず前提として最新のM11のセンサーはオートホワイトバランスのJPEG撮って出しでさえも非常に洗練されており、M型史上初の6000万画素で高精細に写す事ができます。オールドレンズでも最新のレンズでも何でもござれ。しかしその分これまでのM10センサーが持っている表現とはどうしても趣が異なりました。

M10(M10-Pも同じセンサー)のセンサーはやや青か緑に偏った色を出しがち、かつ明るい部分の階調表現が今ほど良くはありません。しかしその持ち味を活かして独特な風合いで写す事ができるとも言えます。

今回被写体に選ばれがちな雪気色もどこか少し青みがかって見えます。これは実際に編集ソフトでホワイトバランスを調整すると明確に感じる部分で、ブルーは大幅にイエロー側に、グリーンはマゼンタ側に補正されます。正しい色で写しているとは言えませんが、勝手にこの色で撮影してくれるのですから、私のように好みにハマればありがたい事実。LEICA FOTOSアプリを通してスマートフォンにダウンロードすればカメラロールですぐに分かるほど。

色の良し悪しを結局好みの問題と言ってしまえばそれまでですが、写真においては要素の大部分を占めるもの。私にとってはこちらの方が性に合っていました。

ふたつ目。旅行の共、日々の共、私にとってカメラはそうあって欲しいもので、それは一見便利であればあるほど重宝するかと思いきや、むしろできないことが多い、つまり機能がシンプルであればあるほど有難いのです。いざ被写体を目の当たりにして、様々な色を作れたり動画も写真も撮れれば、自分の思うがままに撮影ができる事は間違いありません。しかしその分僅かな逡巡が生まれることは避けられない上、厄介なのは「あの時こう撮っておくこともできたな」と思い返してしまう自分がいるのです。いくつかのカメラを何年もかけて使ってきましたが、これらのしがらみが一番少ないのがこのM10-Pでした。

ちなみに最近になって分かったことですが、比較すると僅かにM10の方が起動が早いです。

写真のプレビューはM11の方が早いのですが、アッと思った時にできるだけ早く撮りたいことが多いので結果オーライ。

思ったように撮れないことももちろんあります。これ動画で撮りたかったな、とそう思う事も。しかしその瞬間の迷いが無いからこそこうして思い出を振り返れている可能性も大いにあるのです。迷って逃して何も残らない、では悲しいですから。

ちなみにM11以降のモデルでも動画こそ撮れませんが、画素数を変更する機能や、撮影時にクロッピングする機能も追加されています。ほぼ単焦点レンズだけで構成されてると言ってもいいMシステムでこれらの機能は超大活躍間違いなし。用途によって検討材料にしてみて下さい。

みっつ目、の前に。

草津は初めてではありませんが、草津熱帯園は初めての経験。かわいい、かっこいい、動物たちもここぞとばかりに出張ってくれているので被写体には事欠きません。また予想外だったのが建物の風合い。これは写真好きにはありがたい。何時間でも居れそうな空間ではあったものの、そうはいかなかったのは厚着では暑かったから。素人考えでもワニに雪は可哀想なので、そこは仕方なく。

熱帯ドームは外から見るよりひと回りもふた回りも大きく感じられ、特に外が雪とは思えないほどの暖かさも相まって異世界感抜群。

入口から10分くらい動けなかったのは言うまでもありません。ここらへんのカメラロールは動物の写真半分、そうでない写真半分。

気を取り直して、M10-Pを推したい理由のみっつ目、それは外観やその仕様です。

例えば伝統的な底蓋が残っていたり、M11では軽量化されたブラックのボディがまだ重いままだったりすること。

考え方によっては古めかしく、特に撮影に影響は無い部分の話ではあるうえ現代技術によって最適化されていると言えるのは当然M11以降のボディなのは明白。

ある意味ロマンとも言える“ちょっと無駄な機構”これがライカを持っている、という気持ちにさせてくれるのが少し嬉しいのかもしれません。

2400万画素が物足りない、という意見もありますがスマートフォンやPCの画面で見る分には気になりません。

印刷するとしてもかなりの大きさまで粗が目立つとは感じませんでした。

JPEGから色を編集してみたり、

モノクロにしてみたり。

加工耐性が低いとは言い難い程度。

ただ序盤でも話した通りオーバーが飛びやすいのは少し気にした方が良いかもしれません。

・・・

さて、理屈っぽいお話はここまで。

結局のところ、M10-Pを使うに至ったのはこうして挙げたようなたくさんの理由の上に「かっこいいなー」の旗が突き刺さったからに過ぎません。カメラに限った話ではないのですが、自分が持つもの使うものに関しては、自分が持って、自分が使って、自分がテンションが上がるに越したことはなく、ちょっとやそっとの障壁ではその楽しさを止められないくらいに好きであることが一番大事なのです。

最後にすべてひっくり返すようなことを書きましたが、ぜひライカ選びではこの気持ちを忘れずに。たくさんの情報を得た上で、ご自分の「コレに憧れた」「これが欲しい」に忠実であってください。もちろんこのブログを読んで少し「Leica M10-P」や「Leica M11」の株が上がったのであればいちユーザーとしても嬉しくはありますが。

ああ、なんだかサブ機にM11 monochromが欲しくなってきたなあ…

これだからライカは楽しいのです。

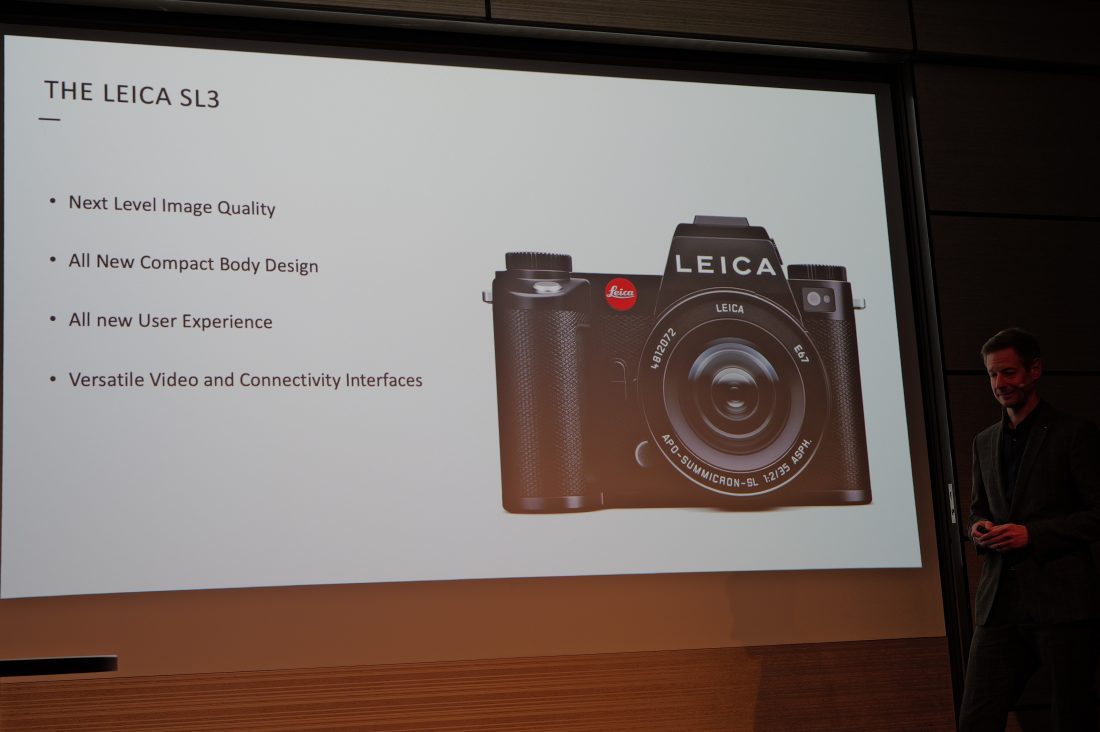

【Leica】SL3発表会レポート

先日開催された、ライカカメラジャパンの新製品発表会に参加してまいりました。

本日は当日の模様をご紹介いたします。

会場にはDJがおり、過去何度か参加した発表会やセミナーとも異なる雰囲気。

正面のスクリーンには、メニュー画面のアイコンらしきものが写し出されていました。

ライカカメラジャパン福家社長の挨拶で発表会の幕が開けます。

「2015年のデビュー以来、SLシリーズを通してユーザーの意見・指摘を反映しながら改善、SL2、SL2-Sを発売し、新規ユーザーを多く獲得して手応えを感じています。更に進化したSL3を是非お楽しみください。」

「2015年のデビュー以来、SLシリーズを通してユーザーの意見・指摘を反映しながら改善、SL2、SL2-Sを発売し、新規ユーザーを多く獲得して手応えを感じています。更に進化したSL3を是非お楽しみください。」

そう語る福家社長の姿、言葉から、SL3に対する絶対の自信を感じることができました。

今回はSLシリーズだけでなく、QシリーズやMシリーズ全てのライカカメラのプロダクトマネジメント部長(商品開発責任者)である、イェスコ・フォン・エーンハウゼン氏がドイツより来日し、製品説明のため登壇しました。

今回はSLシリーズだけでなく、QシリーズやMシリーズ全てのライカカメラのプロダクトマネジメント部長(商品開発責任者)である、イェスコ・フォン・エーンハウゼン氏がドイツより来日し、製品説明のため登壇しました。

「SL3の開発では、SLに求めてられいるものは何かを改めて考え直し、

これまでのSLシリーズでフィードバックされてきたものを活かした商品を目指した」と語り、製品説明が始まりました。

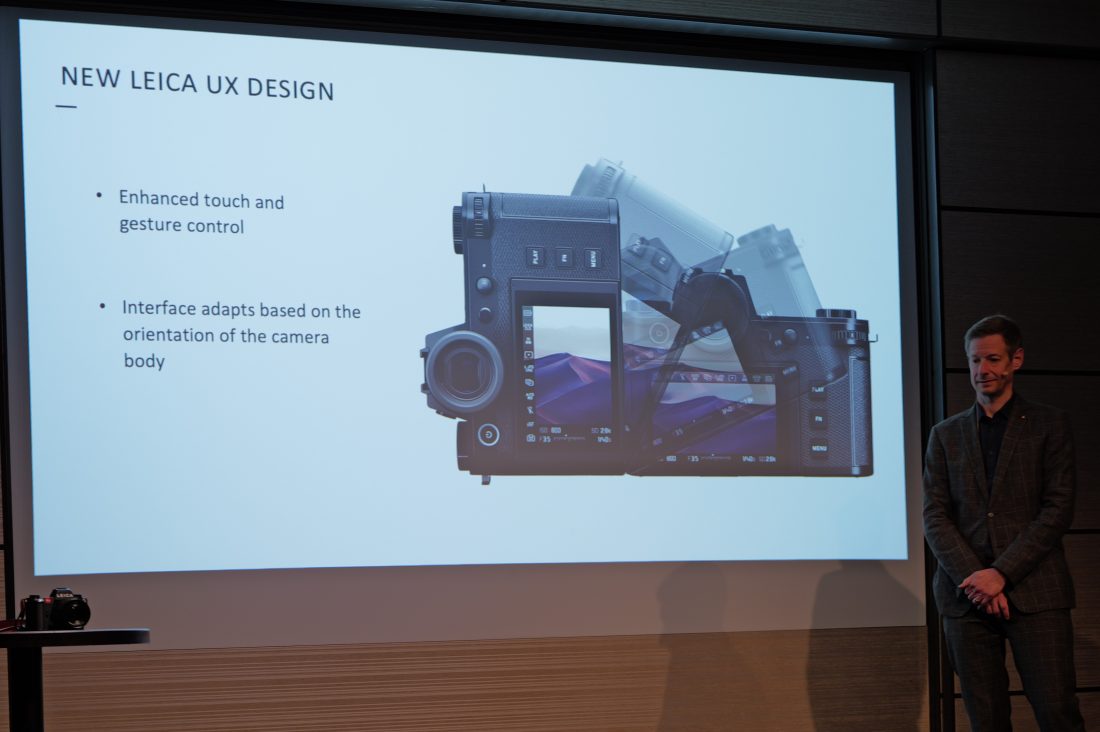

ここからはイェスコ氏による製品説明の要約になります。

より詳しい内容は商品ページのSL3の商品説明欄や、公式HPに掲載されている情報をご覧ください。 SL3の特徴は大きく分けて4つ

SL3の特徴は大きく分けて4つ

・画質を次のレベルに高める。

・ボディを新設計

・ユーザーエクスペリエンス(使いやすさ)

・動画撮影、PC接続、スマートフォン接続などのコネクティビティの強化

画質面では新しいイメージセンサーと、最新の画像処理エンジンである「Maestro IV」によりISO感度は50~100000まで使用可能で、高感度ではより低ノイズに、低感度では15段のより豊かな階調が得られます。

画質面では新しいイメージセンサーと、最新の画像処理エンジンである「Maestro IV」によりISO感度は50~100000まで使用可能で、高感度ではより低ノイズに、低感度では15段のより豊かな階調が得られます。

また、機能面で皆様が気になっているであろうオートフォーカスの進化。

また、機能面で皆様が気になっているであろうオートフォーカスの進化。

待望の位相差AFとコントラストAFのハイブリッドAFで、位相差AFで高速なピント合わせをコントラストAFで微調整をし、高速かつ精度の高いAFを実現しています。

また、被写体認識でその信頼性を高めています。

イェスコ氏もお気に入りなのが新設計されたコンパクトなボディで、横幅5.2mm、高さ3.0mmと小型化され、重量も70gほど軽量化され、手にすると数値以上のインパクトがあり、軽快に撮影ができそうです。

イェスコ氏もお気に入りなのが新設計されたコンパクトなボディで、横幅5.2mm、高さ3.0mmと小型化され、重量も70gほど軽量化され、手にすると数値以上のインパクトがあり、軽快に撮影ができそうです。

もっと軽いレンズもラインナップしてほしいと思ってしまうほどでした。

軽量になりましたが、フルメタル外装で、IP54の防塵防滴仕様。SLシリーズが築いてきた堅牢なイメージはそのままです。

シリーズ初のチルト液晶が採用されましたが、それによって防塵防滴性能や、SLが持つ強靭性を損なうことがないように設計されているとのこと。

ユーザーエクスペリエンスは主にインターフェースで、過去のSLシリーズでは特に何もなかったEVF左側のスペースにダイアルを新設。

ユーザーエクスペリエンスは主にインターフェースで、過去のSLシリーズでは特に何もなかったEVF左側のスペースにダイアルを新設。

これによりダイアルが3つになりF値、シャッタースピード、ISO感度をダイアルで設定することが可能になりました。

また、それぞれのダイアルは好みでカスタマイズが可能です。

メニュー画面のインターフェースも改良されており、SL2と同様に静止画メニューと動画メニューの切替が瞬時にできるのはもちろん、今どちらの設定メニューなのかが一目で分かるようにハイライトが静止画では赤、動画では黄色になっています。

カメラを縦にしたときに撮影情報などの表示が縦になるように仕様になりました。

カメラを縦にしたときに撮影情報などの表示が縦になるように仕様になりました。

私がこのインターフェース面で特に気になったのが、冒頭の写真にもあったアイコンの数々。

私がこのインターフェース面で特に気になったのが、冒頭の写真にもあったアイコンの数々。

実はSL3の為に数百もあるアイコンを全て新たにデザインしたもの。

ライカのデザインチームが「これはアイコンではなく、ライカアイコン、ライコンだ。」と盛り上がっていたそう。

コネクティビティ強化では、スマートフォンやPCへの転送が早くなった他、タイムコード用インターフェースを持ち、8K動画への対応、ProResへの対応など動画撮影のニーズにも対応しています。

コネクティビティ強化では、スマートフォンやPCへの転送が早くなった他、タイムコード用インターフェースを持ち、8K動画への対応、ProResへの対応など動画撮影のニーズにも対応しています。

また、SL3ではライカ初となるCF Expressカードに対応。よりスピード感のある撮影をすることができます。

・・・

製品説明が終わると、ゲストであるbird and insectの阿部大輔氏と桜屋敷知直氏のトークショー。 写真左が阿部大輔氏、右が桜屋敷知直氏

写真左が阿部大輔氏、右が桜屋敷知直氏

ゲストが登壇する前に流れた映像中、阿部氏の「見えてる世界、見たい世界、見たいものとか、自分じゃ想像しきれなかったところをさらに描いてくれるカメラがSL3」という言葉が印象的でした。

ライカのカメラ全般に言えることかと思います。とても抽象的であるようで、それが言いたかった。と販売に携わっている身としてはとても納得しました。

トークショー本編では阿部氏の写真作品と、同じく阿部氏が撮影し、桜屋敷氏がディレクションに携わった映像作品が投影されました。

阿部氏は「SL2よりもAFの食らいつきがよくなった」「全体的な機能面の向上を感じた。」

阿部氏は「SL2よりもAFの食らいつきがよくなった」「全体的な機能面の向上を感じた。」

「解像力がすごい」「グラデーションが綺麗」「肌の色がとても素直に出る」「色やハイライト・シャドーが綺麗」とコメント。

桜屋敷氏は、阿部氏がSL3を使用した際に、「性能が上がった分、物撮りや動き物などなんでも撮れるため、何を撮るか悩んだ」というエピソードから、それだけ様々なシーンで活躍できるカメラだとコメント。

(撮影している阿部氏を見ていて)「自分の世界観に没頭するのがM型だとしたら、SL3は物撮りやPCとの接続、ダンサーと撮影したりとM型にはなかったコミュニケーションがあった。新しいコミュニケーションが生まれるカメラではないか」と語られていました。

・・・

以下はSL3の実物の写真。

見た目的な変化はほとんどわかりませんが、手にするとその軽さに驚きます。

見た目的な変化はほとんどわかりませんが、手にするとその軽さに驚きます。

電源はスイッチではなく、ボタン式になりました。ONにするとこの通りLEDが発光します。

電源はスイッチではなく、ボタン式になりました。ONにするとこの通りLEDが発光します。

どことなく未来的な雰囲気を感じます。(OFFにもできます。)

前述の通りCF express TypeBに対応しました。

SDとのデュアルスロットです。

写真メニューと動画メニューの色の違い。

写真側では、項目を選択している線が赤いのに対し、動画側では黄色になっています。

SLレンズだけでなく、シネレンズまで用意されており、動画への意欲が伺えます。

・・・

最後にフリースタイルバスケットボーラーBUG!?氏によるスペシャルパフォーマンスが披露されました。

フロアが揺れる程のアグレッシブなパフォーマンスでしたが、この動きにもSL3は負けないという自信の表れでしょう。(撮影はQ3)

フロアが揺れる程のアグレッシブなパフォーマンスでしたが、この動きにもSL3は負けないという自信の表れでしょう。(撮影はQ3)

これまでにない会場の雰囲気や演出、生まれ変わったボディやインターフェースに触れ、新しい時代の幕開け、三番目の風を感じる事ができました。

Kasyapa for Leicaにてフォトプレビューも公開されておりますので、是非ご覧ください。

SL3のご予約はこちらから

アクセサリーのご予約はこちらから

SIGMA (シグマ) Sports 500mm F5.6 DG DN OSがLマウント、Eマウントから発売されます!

今回、発売前に試写させて頂ける機会を頂いたので、さっそく井の頭公園へ、野鳥を撮影しに行きました。

持ち出したカメラはα7CIIです。

レンズの重さは1,365g、α7CIIはボディ込みで約514gです。

初めて手に持った時は、軽さに驚きました。

公園について早速花と絡めて野鳥を撮ろうと梅の木が植えてある場所に赴きました。ひよどりと、メジロです。羽や細かな毛のディティールが素晴らしく、思わず何度も撮影後に拡大表示をして楽しんでしまいました。

前ボケも後ボケもなめらかで、鳥と花を撮影するシチュエーションでは嬉しい所です。

望遠レンズを使うと花も撮りたくなります。

花で一番重要なのはシャープネスだと私は思います。開放でありながらも花びらやめしべの柔らかさと、木の枝の艶感がしっかり描写されています。

井の頭公園は梅の花が少なく、土曜日のお昼に赴いたのでお花見を楽しむ人であふれていました。大きなレンズでは邪魔になってしまうところですが他の望遠単焦点と比べても小型軽量な為、間違いなく機動力も上がり、迷惑をかけてしまう心配も少なくなるのではないでしょうか。

また一脚が必要ないため、広い園内の移動も楽ですし、気ままにカフェに入って休憩できます。

レンズを持って散策しているとツグミの幼鳥がいました。木と木を行ったり来たりして、すぐ飛び立ってしましましたが、α7CIIの被写体検出にSports 500mm F5.6 DG DN OSが素早いレスポンスでピタッとフォーカスを合わせてくれたのでとても助かりました。

色々なところを歩き回ると、本当にたくさんの種類の野鳥に出会えます。

この日はメジャーなヒヨドリから冬鳥のシロハラまで、10種類以上のたくさんの鳥に出会うことが出来ました。

なお、Sports 500mm F5.6 DG DN OSはソニー機で使用する場合、連写コマ数の制限があり、最大でも秒間15コマです。

ここにが懸念点になってしまっている方も多いのではないでしょうか。

私もすばしっこい小鳥を撮るのが好きなので、不安になるお気持ち、とてもよく分かります。

もしここでα1やα9IIIを持ち出してしまうと、連写コマ数についてはオーバースペックになってしまい秒間15コマで頭打ちとなりますし、総重量も2000gを超えてしまいます。そのため、元から最大10コマのα7CIIを持ち出し、被写体認識で勝負に挑みました。

α7CIIやα7IVが秒間の連写コマ数の最大が10コマですが、それ以上の連写撮影できるカメラを使えば、秒間15コマまでの撮影が可能です。いつかα9シリーズやα1でも使用してみたいレンズです。

ここからはα7CIIとの相性の良さについても触れさせていただきます。

秒間10コマでもしっかり狙いを定め待っていれば、飛び立つところも捉えることが出来ました。被写体認識の精度が高く、10コマの連写でも撮影できた写真です。

また、ソニーEマウント版についてはテレコンバーターには対応していないレンズではありますが、野鳥撮影では500mmでは足りない場面に多々遭遇するかもしれません。

しかしながら元が500mmであれば、APS-Cクロップモードを使用する事で750mmまで稼ぐことが出来ます。

クロップ撮影をしてもSports 500mm F5.6 DG DN OSの描写力は健在です。SONYのα7CIIの画素数が3300万画素ですので、APS-Cクロップをした場合でも1400万画素ほど残る形になります。こちらはAPS-Cサイズにクロップしていますが、破綻することなくカモの嘴に付いた水滴まで映してくれています。

また、撮影時にはクロップを行わず、撮影後のRAW現像時にクロップをしてみましたがこちらでも素晴らしい結果です。可愛く撮影できたと思っていたメジロが思っていたよりも遠かったため、クロップして被写体に大きく寄ってみましたが、驚くほど綺麗に解像されていました。

実際に表情がはっきりわかるくらいにまで切り取ってみました。

実際に表情がはっきりわかるくらいにまで切り取ってみました。

細かい羽や、瞳をこれでもかとはっきり描写してくれています。

α7CIIのAPS-Cクロップのノイズ耐性もさることながら、レンズの解像度の高さに感動しました。

撮影後にどうしても拡大したい。という場面も何度も遭遇してきましたが、Sports 500mm F5.6 DG DN OSであれば安心して切り取ることが出来ます。

ノイズ耐性にも触れていきます。

動物が好む物静かな林の中や、羽根の動きの速い小鳥を撮るときはどうしてもシャッタースピードを上げなくてはなりません。

しかし、絞りやシャッタースピードで捉えることが出来る光には限界があります。その限界をISO感度でカバーしたいところですが、ISO感度をあげるとどうしてもノイズが気になってしまうと思います。

このカモがいたのは薄暗い小川です。絞り開放でもf5.6なので、できるだけシャッタースピードで抑えたかったところですが、水浴びをバシャバシャと楽しんでいて、シャッタースピードも1/2500が限界でした。そのためこの写真のISO感度は5000となっています・

高画素なα1や、グローバルシャッターを搭載したα9IIIでISO5000で撮ってしまうとノイズ感がより顕著になってしまいますが、α7CIIのISO5000で撮影した際のノイズのなさに驚きました。

SIGMA Sports 500mm F5.6 DG DN OSの重さは1,365g。SONY FE100-400mm F4.5-5.6 GM OSSが 三脚座別で1395gですので、ほぼ同等の重量になります。

このFE100-400mm F4.5-5.6 GM OSSですが、野鳥撮影に行く際は必ずテレコンが必須になってくるかと思いますが、

テレコンを着けてしまいますとF値もテレコンの倍率に比例して下がってしまうので、実質500mmの方が明るくなります。

様々なおすすめポイントをご紹介させていただきましたが、やはり一番のメリットはこのサイズ感と重量です。

自然の中で暮らす動物の撮影は粘り勝負な場面が多く、少しでも体力は温存したいところです。

以前、FE400mmF2.8GMを持って野鳥を撮影にいった時は、レンズ単体でも2895gという重量から3時間ほどで腕がしびれてしまい、腕を持ち上げる体力が奪われてしまいました。超望遠の単焦点は一脚が必須だと反省した出来事です。

しかし、このレンズの重さは1,365g。木の上の方にいるエナガやコゲラなどを長時間撮影していても疲れ知らずでした。

α7CIIはファインダーが左上にあり、ファインダーを覗くと右ひじを上げて脇を開ける態勢になるため、重い望遠レンズを持って撮影の出てしまうと疲れやすいのですが、今回は問題なく写真の撮影に集中出来ました。

広い場所を移動したりするのに重いレンズは相性が悪いので、野鳥を撮るときは一つのポイントでじっとしていることが多いのですが、このレンズだとお散歩や風景を楽しむ余裕が生まれて充実した時間を過ごすことが出来ました。

発売が待ち遠しい一本です。

▼ご予約受付中!▼

【実機レビュー】Voigtlander COLOR-SKOPAR 18mm F2.8 Aspherical X-mount

FUJIFILMFUJIFILM XF lensVoigtlanderYouTubeスタッフおすすめ機材スナップ動画撮影

Voigtlanderより登場した『COLOR-SKOPAR 18mm F2.8 Aspherical X-mount』の実機レビューです。携帯性が高く、28mm相当(35ミリ判換算)の画角は幅広いシーンで活躍してくれます。気になるその描写はぜひ動画をご覧ください。

本編映像

動画チャプター

00:00 オープニング

00:44 外観について

03:27 スナップ撮影での使いやすさ

05:09 近接撮影

06:28 逆光耐性

07:24 総評

動画について

早速撮影に臨みます。組み合わせるボディは「FUJIFILM X-T4」小型・軽量を活かしてスナップ撮影をしました。

薄型パンケーキスタイルのレンズでありながら、ピント面の解像感と美しいボケ味を楽しむ事が出来ます。

また、最短撮影距離が0.17mなので被写体に寄った撮影も可能です。

逆光耐性も高く太陽が画角に写り込むシーンでもフレアやゴーストを抑えた撮影が可能です。

レンズフードは専用ねじ込み式のものが付属します。金属製で前面にはレンズ名が刻印されていて高級感のある造りとなっています。

『COLOR-SKOPAR 18mm F2.8 Aspherical X-mount』は描写力はもちろんですが軽量・コンパクトなのでスナップ撮影におススメのレンズです。動画内では「フジノン XF18mm F2 R」でも撮影を行い描写の違いや写真も紹介していますのでぜひ最後までご覧ください。

動画を見て「気になる!欲しい!」と思った方は是非チャンネル登録や高評価お待ちしております!

【FUJIFILM】マップカメラ限定 オリジナルデザイン 美濃焼 八角 長角プレートプレゼント

日頃よりマップカメラをご利用いただき誠にありがとうございます。

厳しい寒さが和らぎ早春の息吹を感じる季節となりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

春の季節を迎えるにあたり、新しいカメラが欲しいな…と想いを巡らせている方も多いのではないかと思います。

普段からフジフイルム製品をご愛顧頂いているお客様、フジフイルム製品にご興味がありこれから使ってみたいとお考えのお客様へ

フジフイルム公認で製作しました、フジフイルムファンには堪らないプレゼント品をご用意いたしました!

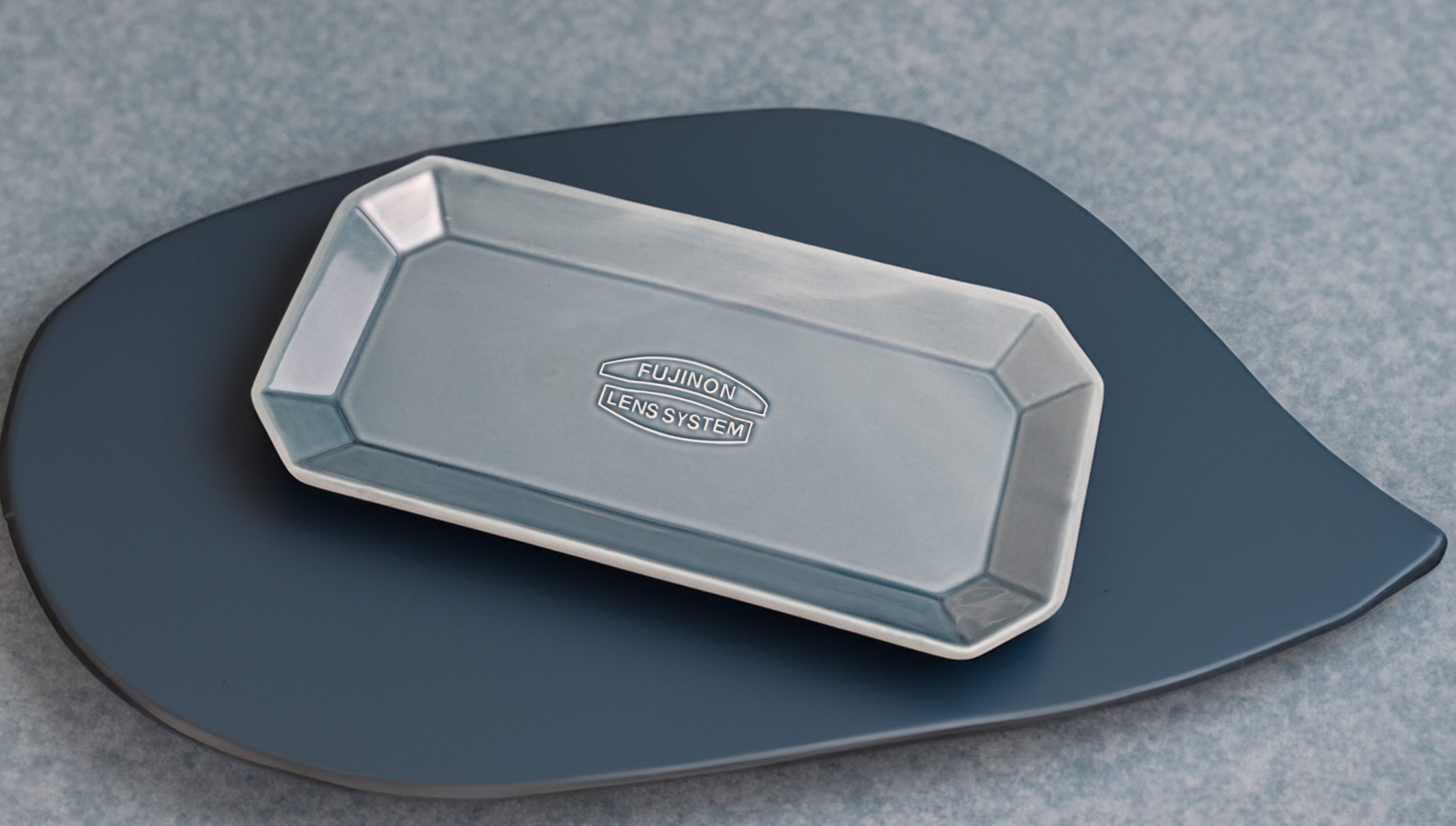

美濃焼シリーズ第二弾「FUJINON LENS SYSTEM」ロゴ入りの八角 長角プレートです。

美濃焼シリーズ第二弾「FUJINON LENS SYSTEM」ロゴ入りの八角 長角プレートです。

こちらはマップカメラ完全オリジナルとなっておりますので、他のお店では手に入れることが出来ないアイテムです。

※ご好評につき、配布終了いたしました。たくさんのご注文誠にありがとうございました。

今では誰もが知るフジフイルム「X」シリーズ。

Xシリーズの初代である「X100」の軍艦部に刻印されている「FUJINON LENS SYSTEM」のロゴは、その後様々なXシリーズカメラに取り入れられてきました。

この「FUJINON LENS SYSTEM」のロゴの使用を今回特別にメーカーより承諾頂き、プレートのデザインとして取り入れました。

こちらの限定アイテムを当社指定の新品フジフイルム商品をマップカメラドットコムにてご購入いただいたお客様へ、先着200名様にもれなくプレゼントいたします。

こちらの長角プレートは日本有数の焼き物の産地、岐阜県 東濃地方にて製作されている伝統工芸品の美濃焼となっております。

こちらの長角プレートは日本有数の焼き物の産地、岐阜県 東濃地方にて製作されている伝統工芸品の美濃焼となっております。

一つ一つ丁寧に創り上げられており、非常に高級感のある逸品に仕上がりました。

「FUJINON LENS SYSTEM」ロゴ入りの美濃焼シリーズは今回第二弾となります。

「FUJINON LENS SYSTEM」ロゴ入りの美濃焼シリーズは今回第二弾となります。

前回2022年12月にプレゼントしました「美濃焼オリジナルマグカップ」に続くアイテムです。

マグカップをGETされたお客様には是非、併せて手に入れて頂きたい逸品です。

「FUJINON LENS SYSTEM」ロゴは平面な印刷ではなく、特殊な技術を用いて立体的な加工を施しています。

「FUJINON LENS SYSTEM」ロゴは平面な印刷ではなく、特殊な技術を用いて立体的な加工を施しています。

浮き上がるリアルな質感を是非お楽しみください。

プレートの裏側には「MADE IN MINO」の刻印を施しました。

プレートの裏側には「MADE IN MINO」の刻印を施しました。

日本が誇る美濃地方で製造されたことを明記し、国産ならではの品質の高さを実感いただけたら幸いです。

サイズは横25センチ、縦12センチと使いやすいサイズ感ですので、メインを彩るお皿としてご利用頂けます。

サイズは横25センチ、縦12センチと使いやすいサイズ感ですので、メインを彩るお皿としてご利用頂けます。

ほっと一息。つかの間の軽食など、ちょっとしたティータイムの時間のお供などにもおすすめです。

ほっと一息。つかの間の軽食など、ちょっとしたティータイムの時間のお供などにもおすすめです。

食事以外のシーンでも、よく使用する小物やメンテナンスアイテムを乗せるトレーとしてもご活用頂けます。

食事以外のシーンでも、よく使用する小物やメンテナンスアイテムを乗せるトレーとしてもご活用頂けます。

こちらの「オリジナルデザイン 美濃焼 八角 長角プレート」を、弊社指定の新品フジフイルム製品をお買上のお客様 先着200名様にプレゼントいたします

↓対象商品はこちらから↓

※1会計につき1点までとさせていただきます。

※3月12日午前11時からのご注文が対象です。

【SONY】α9IIIで撮影された「野鳥と動物写真」をご紹介!

マップカメラが運営するフォトシェアリングサイト「EVERYBODY×PHOTOGRAPHER.com」ではフォトコンテストを常時開催しております!SONYユーザー必見のフォトコンテスト「α9III発売記念 SONY αシリーズ フォトコンテスト」はいよいよ終了間近、2024年3月17日 (日)までとなります。話題の新製品 「α9III」をはじめとするαシリーズボディやEマウントレンズを使って撮影した写真が対象となりますので、ブログの最後にあるバナーをクリックしてぜひご参加ください!

さて、本日ご紹介するのは「SONY α9III」でご投稿頂いた作品!レンズ交換式デジタルカメラとして世界初となるグローバルシャッター方式、フルサイズイメージセンサーが搭載されたカメラで撮られた、皆さまの素敵な作品をどうぞご覧ください。

【作品名】流氷の海を舞う <投稿作品を見る>

【投稿者】イマヒデ 様

【投稿者コメント】魚をゲットして颯爽と去っていきました

【使用機材】SONY α9III + FE 70-200mm F2.8 GM OSS II

【作品名】オジロワシカメラ目線 <投稿作品を見る>

【投稿者】 イマヒデ 様

【投稿者コメント】ドアップで

【使用機材】SONY α9III + FE 70-200mm F2.8 GM OSS II

【作品名】フライングコラボ <投稿作品を見る>

【投稿者】イマヒデ 様

【投稿者コメント】飛んでる後ろの背景にもシマエナガ

【使用機材】SONY α9III + FE 70-200mm F2.8 GM OSS II

【作品名】ウメジロー <投稿作品を見る>

【投稿者】ららら♪ 様

【使用機材】SONY α9III + FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS

【作品名】鹿ジャンプ <投稿作品を見る>

【投稿者】 イマヒデ 様

【投稿者コメント】突然走り始めた瞬間を撮れました

【使用機材】SONY α9III + FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS

【作品名】精悍に撮れました <投稿作品を見る>

【投稿者】イマヒデ 様

【投稿者コメント】眼光鋭く、カッコ良いです

【使用機材】SONY α9III + FE 300mm F2.8 GM OSS

【作品名】歩くぬいぐるみ <投稿作品を見る>

【投稿者】 イマヒデ 様

【投稿者コメント】アップで撮るとより可愛いです

【使用機材】SONY α9III + FE 300mm F2.8 GM OSS

日々たくさんの素晴らしい作品をご投稿いただきありがとうございます!

日本や海外の風景写真はもちろん、ポートレートからストリートスナップ、飛行機や鉄道、モータースポーツまであらゆる作品とともに「世界地図から撮影したスポット」がシェアされているので様々な楽しみ方ができるコンテンツ。

年間を通してさまざまなフォトコンテストも実施しておりますので、お気に入りの作品を是非ご投稿ください!

現在開催中のフォトコンテストはフォトコンテスト一覧でご確認下さい。

機種限定!「α9III発売記念 SONY αシリーズ フォトコンテスト」開催中!

αのレビュー大募集!「SONY α9III発売記念!αコミュレビ大賞」開催中!

ご投稿には会員登録が必要です

2024年2月 新品・中古デジタルカメラ人気ランキング

| 新品デジカメ2月ランキング | |||

| 1位 | Nikon | Z f | ミラーレス一眼カメラ |

| 2位 | OM SYSTEM | OM-1 Mark II | ミラーレス一眼カメラ |

| 3位 | SONY | α7C II | ミラーレス一眼カメラ |

| 4位 | Leica | Q3 | コンパクトデジタルカメラ |

| 5位 | FUJIFILM | X-T5 | ミラーレス一眼カメラ |

| 6位 | Nikon | Z8 | ミラーレス一眼カメラ |

| 7位 | RICOH | GR IIIx | ミラーレス一眼カメラ |

| 8位 | Canon | EOS R6 Mark II | ミラーレス一眼カメラ |

| 9位 | FUJIFILM | X100V | コンパクトデジタルカメラ |

| 10位 | DJI | Osmo Pocket 3 | デジタルムービーカメラ |

『Nikon Z f』が、発売月2023年10月以来4ヶ月ぶりに首位を獲得しました。2位以下に大差をつけて、堂々の返り咲きです。

発売月は、同じく新発売のSONY α7C IIに大差をつけ初登場1位を飾るという華々しいデビューを飾りました。しかし、その後はメーカーからの供給不足が祟り、潤沢な供給を誇るα7C IIの後塵を拝する形となっていました。

2月に入りメーカーからの供給が急増、ようやくご予約されていた方全員に行き渡るようになりました。

そして3月現在では、ついに「在庫あり」表記に。いよいよこれまでの分の巻き返しを図る態勢が整いました。次回以降も期待大です。

2位には2月23日発売の『OM SYSTEM OM-1 Mark II』が入りました。

Z fの供給不足が続いていたら、あるいはZ fが普段からもっとコンスタントに供給されている機体だったら、初登場1位獲得も十分あり得たと思われます。何とも不運でした。

外観は、先代OM-1とデザイン・寸法・重量とも変わらず。ファインダー部前面のロゴが、それまでの「OLYMPUS」から「OM SYSTEM」に変更されたくらいの違いです。

ただ中身は、マイナーチェンジと一言で納めてしまうことの出来ない進化がなされています。

OM SYSTMの強みであるボディー内手ぶれ補正は、その効果をボディー単体で世界最高の最大8.5段、「5軸シンクロ手ぶれ補正」でも最大8.5段まで向上。手持ちでの撮影領域がさらに広がりました。

またハーフNDフィルター効果をコンピュテーショナルフォトグラフィ機能で再現した、世界初「ライブGND(グラデーション ND)」機能を搭載。フィルターの段数やタイプを確認しながら、効果がかかる位置や角度の調整も行え意図に合った作画が行えます。

レンズへのフィルター装着が不要なため、フィルターの取り付けられない広角系レンズ使用時にもハーフNDフィルターの効果を活かせ、風景撮影などで表現の幅を広げることができます。

マイクロフォーサーズ機はコンパクトにシステムを組める利点があります。複数のレンズを持参する際にもそれぞれの径のフィルターを用意する必要がなく、三脚すら持たなくてよいとなれば、撮影旅行での負担もかなり軽減されるのではないでしょうか。

これまで3ヶ月連続1位を獲得していた『SONY α7C II』が3位に陥落。2位にも大きく差を開けられてしまいました。

とはいえ、今回は上位2機種が特出していた結果ですので、次回以降再び首位に返り咲く可能性は十分にあります。

それより心配なのが、前回初登場5位という成績に終わったα9III、今回早くもランク外12位となってしまいました。

グローバルシャッター方式の採用など話題性は豊富だったのですが、需要に結びついていない印象です。高額ということも影響しているでしょうか。

これまでにも革新的な新機能が実際の需要に結びつかなかった例は多くありますが、評価を得るまでに時間を要した例もあります。

α9IIIが今後どのように評価されていくのか、もう少し時間をかけてみていくことにしましょう。

そして4位に、来ました『Leica Q3』!

なんとあのLeicaのカメラが4位という上位にランキング、これは事件と言ってもよいことかと。

前回8位M11-P、9位にQ3とダブルでランクインを果たし、我々を大いに驚かせてくれたLeicaですが、今回の上位進出はそれ以上の出来事です。

発売開始時はそのご予約の膨大な数から、入手に1年以上かかるのではないかと懸念されていました。ここにきて供給が大幅に増え、ご予約者全員に行き渡るのももう間もなくかというところまで。

先代の人気モデルQ2を6030万画素まで高画素化、さらに使いやすく進化させたQ3。今後も並みいる国産カメラの強豪と肩を並べる存在となり得るか、期待大です。

2月の間行われていた「Leica Boutique MapCamera Shinjuku」11周年イベントの数々も、おかげ様で大変ご好評をいただくことが出来ました。

今回Q3の4位ランクインは、そんなスタッフにとってさらなる励みとなる出来事です。MapCameraは、これからも皆様とともに大いにLeicaを盛り上げていきます。

5位に『FUJIFILM X-T5』。

長く供給不足に苦しんできましたが、やはり非常に人気の高い機種。

受注も再開され供給が安定してきたことで、常にランキング上位を狙えるようになりました。

6位に『Nikon Z8』、前回2位から順位を落としてしまいました。

ここまで供給不足が続いていたZ fの供給が増え、首位を獲得したのと交代するような形になりました。

ただ好評を博している165GB CFexpress メモリーカードプレゼントが3月31日までですから、次回はその駆け込み需要も考えられ順位を上げる可能性も高いところです。

7位は『RICOH GR IIIx』、兄弟機GR IIIとともに根強い人気を誇るコンパクト機ですが…

相変わらずの供給不足が続いている状況でしたが、なんとこの3月8日にメーカーからGR IIIシリーズの受注を一時停止するという発表がありました。

受注数が大幅に上回り生産が追いつかない状態ということで、受注再開の時期は未定とのこと。なんとも心配なことになってしまいました。

8位に『Canon EOS R6 Mark II』が入りました。

前回は同数14位にEOS R8、今回13位にEOS R10とAPS-Cサイズ機が控えてはいるのですが、Canon勢はやはりEOS R6 Mark IIの孤軍奮闘といった印象です。

前回3位になるなど一定の支持を得てはいますが、ファンとしてはそろそろ新たな話題が欲しいところではないでしょうか。

『FUJIFILM X100V』が9位に。2023年5月に8位になって以来のランクインです。

CP+2024の直前、2月20日に開催された「X Summit TOKYO 2024」で、待望の後継機X100VIの発売が発表されました。

かねてより噂は広まっていましたが、新型機が出ると分かっていてもランクインを果たすというのは、それだけX100Vに対する評価が高かったということ。

発売されている間、ずっと供給不足が続いていたのは本当に残念です。新型機の発売は3月28日となりましたが、果たして…

新品ランキングの最後は、前回と同じ10位につけた『DJI Osmo Pocket 3』。

春を迎え陽気が良くなってくるとお出かけも増え、小型ジンバルカメラの需要もさらに高まってくるかもしれません。

まだまだ根強くランキングに残っていくことを期待しましょう。

| 中古デジカメ2月ランキング | |||

| 1位 | SONY | α7III | ミラーレス一眼カメラ |

| 2位 | SONY | α7C | ミラーレス一眼カメラ |

| 3位 | SONY | α7IV | ミラーレス一眼カメラ |

| 4位 | SONY | α6400 | ミラーレス一眼カメラ |

| 5位 | SONY | α7RIII | ミラーレス一眼カメラ |

| 6位 | Nikon | Z6 | ミラーレス一眼カメラ |

| 7位 | Nikon | Z fc | ミラーレス一眼カメラ |

| 8位 | Nikon | Z5 | ミラーレス一眼カメラ |

| 9位 | OM SYSTEM | OM-1 | ミラーレス一眼カメラ |

| 10位 | FUJIFILM | X-S10 | ミラーレス一眼カメラ |

なんとSONY勢がトップ5までを占拠!

1位『α7III』、2位『α7C』、3位『α7IV』は、過去2ヶ月のランキングでも2位から4位までを占めていた顔ぶれで、SONYの中古商品の中でも売れ筋中の売れ筋となっています。

スタンダードクラスのフルサイズ機が、3機種の中から価格・性能・重量など自分のお財布・用途に合わせて選択できるというのはなんとも贅沢なことです。

4位『α6400』は昨年5月以来のランクインですが、こちらも現在人気のα7C IIへのお買い替えなどにより中古商品数が増えたためと考えられます。

5位『α7RIII』は、前回9位から順位を上げました。

高画素機といっても、同世代のα7IIIと現在それほど価格差がありません。先に挙げた3機の選択肢にさらに加えることができまる1台です。

これまでも強さを誇ってきたSONYの中古勢ですが、ここまではっきりランキングに表れてしまうとは思いませんでした。

何より潤沢な中古商品数に支えられています。これを覆すのは容易なことではないでしょう。当分はSONY強しの状態が続きそうです。

そのSONYになんとか食らいついているのがNikon。

6位『Z6』、7位『Z fc』、8位『Z5』の3機種を並べてきました。

こちらも新品ランキングでZ fやZ8が好調なのが要因かと。

中でもAPS-Cサイズ機のZ fcは、中古ランキングにすっかり定着した感がありますが、特にZ f登場以降好調です。

Z6やZ5、またZ6IIなどのフルサイズ機も常に10位以内に定着できれば、SONYの牙城を打ち砕くことができるのですが…

反対に前回まで2位から4位のSONY勢を挟む形で首位・5位を獲得していたRICOH GRIIIとGR IIIxは、ランキングから姿を消してしまいました。

新品の供給不足が祟り中古商品も人気が高く、中古商品の在庫がなかなか増えない状況です。

9位に『OM SYSTEM OM-1』。

2022年3月に発売を開始した機体、新型機OM-1 Mark IIが登場した月に初めて中古ランキングに名前が挙がりました。

新品ランキングの中で新型機について説明しましたが、このOM-1にももともと強力な手ブレ補正機構が備わっていますし、新機能を必要としなければOM-1でも充分と考える方は多いと思われます。

中古在庫も豊富ですので、新型機への注目が続けば順位を上げていく可能性を秘めています。

最後10位は『FUJIFILM X-S10』。

前回FUJIFILMはX-T5、X-E4、X-S10の3機種がランクインしましたが、今回は1機のみ。

X-T5はようやく供給が増えてきたこともあり新品購入に移ったと考えられます。また、X-E4は人気ゆえ品薄になっています。

X-S20が相変わらず供給不足にあるなか、X-S10のお問い合わせも非常に多く、ネットに掲載されるや売れていくという状況です。

CP+2024が開催、新型機の話題もあり会場は活況を呈していました。

そこで取り上げられた新型カメラ・新型レンズの発売も控えています。

気候も暖かくなり、桜の開花予想なども聞かれるようになりました。

今年の桜は、最新鋭の新型機で撮るか、中古でお得に手に入れたシステムを駆使するか。ご決断はお早めに!

次回のランキングもアツくなりそうです。

![【Nikon】進化を遂げるZ8 Ver.2.00に迫る -被写体検出[鳥]モード-](https://news.mapcamera.com/maptimes/images/2024/03/NZ8_00-1536x1024.jpg)

【Nikon】進化を遂げるZ8 Ver.2.00に迫る -被写体検出[鳥]モード-

2024年2月7日、Nikonから驚きのニュースが発表されました。

待ちに待ったNikon『Z8』のファームウェアアップデートのお知らせです。

以前よりNikon『Z9』に搭載された“被写体検出[鳥]モード”が春頃にファームアップで対応することはアナウンスされておりましたが、蓋を開けてみてびっくり。

痒いところに手が届く細かなところから大幅な機能追加等、被写体検出の追加だけでなく、まさにVer.2.00の名にそぐわしいアップデートとなりました。

今回、私が注目したのは“被写体検出[鳥]モード”の追加です。

ミラーレスカメラだからこその被写体検出機能。

単なる動体検出ではなく、被写体を検出し最適な箇所にフォーカスを持っていきます。

今回、鳥を撮影するにあたって、取り回しのしやすい大きさと画角を兼ね備えた『NIKKOR Z 180-600mm F5.6-6.3 VR』で挑みました。

まずは動画をご覧ください。

いかがでしょう。

鳥の瞳を認識している様子が一目瞭然です。

動きの激しい撮影の場合はワイドめのカスタムエリアを使用して、そこを基準に被写体検出で追っていくということをしてみました。

カメラフロント側のFn1キーに「FX/DX切り替え」を、Fn2キーに瞬時に任意のAFエリアに切り替えができる「AFエリアモード+AF-ON」を当てており、さらにその任意のエリアをオートエリアに切り替えられるようにしています。

少し遠い場合にはDXクロップして距離を稼ぎ、最初の捕捉や画面いっぱいに鳥が写った時にはすぐさまエリア切り替えて抜けがないようにしてみました。

写真でも振り返ってみます。

日の出前の時間から出港し、沖へ向かうこと数十分。

氷点下の海原に氷が浮かびます。

後ろに浮かび上がるのは太陽。日の出を迎えるとあっという間に辺りが明るくなっていきます。

獲物を逃がさない鋭い爪と推進力を得るための大きな翼。

「オオワシ」と「オジロワシ」。その風貌に威厳を感じずにはいられません。

普段の撮影はMモードにしてISOだけをオートで調整しておりますが、気が付けばSモードで撮影を行っておりました。

慣れない環境での撮影でも自然と被写体ブレはしないシャッタースピードで撮影を行えていたようです。

そのため絞りにバラツキがありますが、開放絞りでも甘くなくシャープに撮れていることが分かります。

オオワシ Haliaeetus pelagicus

日本で一番大きなワシとも言われており、全長は雄が88cm、雌が102cmにもなる大型の猛禽類。

翼を広げたときの大きさ(翼開張)はなんと220-250cmと人一人の大きさを優に超えます。

冬季になると北から飛来する渡り鳥で、日本ではオホーツク沿岸で多く見られます。

迫力はすごいですが、正面から見る顔はちょっぴりお茶目。

横顔や斜めから見る顔はかっこいいのに何とも不思議なものです。

オジロワシ Haliaeetus albicilla

全長70 – 98cmとオオワシに比べるとやや小型な猛禽類。

それでも翼開長は180 – 240cmと十分な大きさがあります。

こちらも冬季になると大陸から渡ってきますが、北海道北部や東部では渡らずに留鳥として周年生息する個体もいます。

そのため夏に訪れても個体数は少ないですが観察することが可能です。

オジロワシという名前の通り、尾羽が白く、茶褐色の体にアクセントが目立ちます。

オオワシに比べるとシュッとしており、筆者個人としてはオオワシよりもお気に入りな存在です。

鋭い眼光と鉤爪を上空から光らせながら急降下して獲物に襲い掛かります。

さて今度は場所を移して枝の多い場所で小型の鳥を狙ってみます。

動きの素早い小鳥たち。

構えていても前に枝が被ってしまったりすぐに飛んでしまったり、猛禽類とは異なりなかなか思うように撮らせてはくれません。

しかし被写体検出機能の入ったNikon『Z8』。

ちょっとした枝被りはものともしません。

ハシブトガラ Parus palustris

ハシブトガラ Parus palustris

ミヤマカケス Garrulus glandarius brandtii

ミヤマカケス Garrulus glandarius brandtii

エゾアカゲラ Dendrocopos major japonicus

エゾアカゲラ Dendrocopos major japonicus シジュウカラ Parus minor

シジュウカラ Parus minor

鳥の顔付近が完全に枝に被ってしまったり、背を向けられたりしてしまうとフォーカスがやや不安定になる傾向はあります。

しかし、検知し直すと素早く補足するのでそこまでマイナスには感じませんでした。

むしろ小鳥の動きが素早すぎてカメラの性能よりも撮り手側の動きの慣れの方が大きく撮影に左右しそうです。

オオハクチョウ Cygnus cygnus

オオハクチョウ Cygnus cygnus

首が長く顔も小さいオオハクチョウも一見背景と顔が同化しがちですが、きっちりと被写体認識をするのでピントがしっかりとオオハクチョウに来ます。

優雅に泳いでいる姿も、突如としての助走からの飛翔までも常にピントを合わし続けて撮影を行うことが出来ました。

Nikon Z8の最新ファームウェアVer.2.00はまだまだ拡張機能が目白押しです。

今回はその中から「被写体検出[鳥]モード」にフォーカスしてみました。

従来からの高性能なAFに被写体検出が組み合わさったことで、野鳥の撮影がより簡単になりました。

レンズの『NIKKOR Z 180-600mm F5.6-6.3 VR』も手持ち可能なサイズながら望遠側が600mmまでカバーできるので遠くにいる野鳥も大きく写すことができます。加えてワイド側も180mmと近くに鳥が来た時も素早くカバーができるレンズでした。

『Z8』はバッテリーグリップ非一体型のボディで小型ながら中身の性能はフラッグシップ機に並ぶ性能を有しています。

ぜひVer.2.00に進化したNikon『Z8』を体験いただきたいものです。

これらかもNikonのカメラから目が離せません。

⬇前回の記事はこちらから⬇

↓新品商品はインターネットからのご注文で安心安全の2年間保証付き!↓

↓中古商品はお買い得!安心の1年保証に加えてポイントも貯まります!↓

【FUJIFILM】X-T4と神レンズで訪れる冬の北海道

一面が雪で覆われた白銀の世界。

MapCameraのある東京にいると、なかなかその光景には出会えません。

今回はその景色を求めてFUJIFILMの『X-T4』と『フジノン XF35mm F1.4 R』を携え、北の大地、北海道に行った模様をお届けいたします。

お伴に選んだカメラボディ『X-T4』は2020年発売のFUJIFILM Xシリーズ(APS-C)のオールラウンダー機。

富士フイルムが研鑽を重ねてきた”色”を共通言語に“写真”そして“映像”をコンパクトなボディに収められた強力なハードウェアによってクオリティの高い撮影が可能なカメラとなっています。

加えて5軸・最大6.5段もの補正性能をもつボディ内手ブレ補正機構を搭載しているので、レンズ内手ブレ補正機構の搭載されていない単焦点レンズでの撮影も安心してシャッターをきることができます。

レンズの『フジノン XF35mm F1.4 R』は発売から10年以上が経過した今でも人気が高く、FUJIFILMの「神レンズ」などと称されることもあるレンズです。

その人気は折り紙付きで昨年2023年の中古レンズ販売数ランキングでも1位に輝きました。

–【歳末特別企画】マップカメラ2023売上ランキング(レンズ編)–

お手頃ながら開放F値がF1.4でボケを大きく作り出すことができ、FUJIFILMらしい優しいボケが広がります。

もちろんそれだけでなく、ピント面のシャープさは健在なので写すところは写し、ぼかすところはぼかすことの出来る扱いやすいレンズとなっております。

一面の雪景色にテンションが上がりながら何度も車を停め、その景色をカメラに収めていきます。

日の出前から車を走らせ向かうは河口近くの海岸。

車のモニターに映る外気温は-13℃。

覚悟を決めて車外に出ると身体が持っていかれそうなほどの風に煽られます。

風速1mにつき体感気温が1℃下がると言いますから体感気温はさらに低いです。

肌が出ていると寒いではなく突き刺すような猛烈な痛みを感じます。

追い風に煽られながら海岸まで来ると、さらに凍てつく風が海へ吹き抜けていくのを感じます。

砂浜を歩き回り、あるモノを探します。

それは“氷塊”

近くの川の河口で結氷した氷塊が1度海に出て、波に揉まれて近くの海岸に打ち上がるというもの。

この日は到着時から散々煽られていた岸から海へと吹く風が強く、広い砂浜で1つしか氷塊が打ち上げられていませんでした。

そしてこの氷塊に水筒に入れて持ってきたお湯をかけます。

容器が小さくお湯の量が足りず汚れを落としきれませんでしたが、お湯をかけることで周りの余計なゴミや氷が解け澄んだ氷が顔を出しました。

そこに朝日が指すことでまるでジュエリーのようなアイスが完成します。

寒さを忘れて貴重な1つの氷塊を様々な角度から撮り続けます。

『X-T4』の動作環境温度は-10℃~+40℃なのですが、一度も電源が落ちたりエラーが出たりすること無く撮影が行えました(あくまで自己責任です)。

ただしリチウムバッテリーの性質上、通常よりもバッテリーの減りは早く感じました。

前日までの気温や天気、当日の風向きや潮汐が上手くハマることで時には浜一面に氷塊が打ち上がることもあるようです。

機会があればそのような光景を是非目にしてみたいものです。

場所を離れて白樺の並木へと足を運びました。

牧場の入口にあるこの並木は直線で約1.3km続き、ドラマなどのロケ地としても使用されています。

これもまた冬のThe北海道という感じがしてシャッターをきってしまいます。

冬になると外に出るのが億劫となり、何かと運動不足になりがち。

それが寒さだけでなく外が雪に覆われてしまうと尚更です。

そしてそれは人間だけでなく動物たちも同様。

この牧場では飼育している馬たちの運動の様子を公開してくれており、このように訪れることが出来ます。

道路は除雪されているところが多いですが、こういった敷地内は雪に覆い埋め尽くされています。

冬用タイヤを履いていたとしても雪上は滑ることもありますので安全運転で向かいましょう。

晴れてることもありますが、私が訪れると大抵曇っていることが多いように感じます。

しかし、曇ってるとは言っても分厚い雲に覆われてるのではなく陽の光を感じ取れるほどの曇り空。

スッキリとはしないですが吹雪いていたりするわけではないので良しとしています。

降り積もる雪。

観光シーズンでは無いのでほとんど人と出会しません。

地元の方以外に出会うとしたらカメラを携えて訪れている方でしょうか。

雪景色を見に来た方、動物を目的に訪れた方、挨拶がてら情報交換にお話をすると思わぬ収穫やお話が弾むこともしばしば。

関東圏だけでなく大阪や福岡等、遠方からお越しになってる方も多くいらっしゃいます。

雪景色も動物もどっちも追っかけたい筆者。

“エゾ〇〇〇”という響きだけで目が輝いてしまいます。

最後に腹ごしらえ。

何を食べても美味しい北海道。

回転寿司ですらそのレベルの違いがハッキリ分かります。

肉厚で新鮮で旨味の詰まったネタの数々。

サーモンからエビ、はたまた本州では中々出会えないネタであったりあら汁ですら余すとこなく美味しさが凝縮されています。

『フジノン XF35mm F1.4 R』の最短撮影距離は28cm。

テーブル上の食べ物も撮りやすいレンズです。

関東も数年に1度の大雪に見舞われましたがまだまだ雪国は白銀の世界。

お気に入りのカメラと一緒に旅してみるのはいかがでしょう。

↓新品商品はインターネットからのご注文で安心安全の2年間保証付き!↓

連載中の「カメラを愉しむ」vol.88は「Canon EOS R6を片手に過ごす休日」をご紹介いたします。

前回に続き、今回もフラッグシップモデルに匹敵する高速連写や高感度撮影などの性能を小型・軽量ボディに凝縮した人気のミラーレスカメラ「Canon EOS R6」をセレクト。組み合わせるレンズはコンパクトなサイズながら最大撮影倍率0.5倍のハーフマクロ撮影が行える広角単焦点レンズ「Canon RF35mm F1.8 マクロ IS STM」で撮影に行ってまいりました。

関東でも積雪予報が出ていたこの日。仕事から帰りそのまま愛車に乗り込む。助手席には相棒のEOS R6を置いてさっそくロングドライブのスタート!東京から栃木、福島と一般道をただひたすら走ります。

夜も更け、人けのない深夜の山道でひと休憩。東京では見ることのできないしんしんと降る雪。車内との温度差にレンズが曇らないか少し心配しながらも1枚。

実はこの時に感度設定が「ISO200」のままになっていたことに気がつきます。拡大しても「ブレてなーい!」と90年代のシェイバーのCMのような言葉を発してしまいましたが、ボディー内5軸手ブレ補正機構。レンズ側の光学式手ブレ補正機構と協調制御し、世界最高8.0段の手ブレ補正を実現しているEOS R6ならではの1枚が撮影することができました。

朝は新潟県でお目覚め、眠い目をこすりながら無心で撮影。ズームレンズを持っていると「このくらいの画角が」とか色々考えてしまいますが、単焦点レンズは自分の好きな画角になるように移動するか、無心でシャッターを切るかのどちらか。

「大時化」という言葉がぴったりのシーンで、気温はマイナス4℃!しっかり構図を練って撮影するのも良いですが筆者は細かいことは気にせずノーファインダーで撮影するスナップの気楽な愉しさが好き。

画角が標準画角50mm以上になるとノーファインダーで気軽にとはいきませんが、広角や準広角単焦点レンズならではの醍醐味でしょう。RICOH GRやFUJIFILM X100ユーザーではこのような使い方をされている方も多いのではないでしょうか。

あまりの寒さに滞在時間5分で暖かい車内に戻ります。こちらの地元で人気、看板の無い老舗和菓子屋さんで購入したバタークリームサンドを朝食にいただきます。

このような時にも準広角単焦点レンズは実に便利!細かいことは考えずシャッターを切る気楽さ。「作品」を撮ろうと考えているときと、「旅の記録」と割り切っているときと。そのオンオフを自分次第で切り替えができるのが魅力のひとつだと思います。

食べるのに夢中になってしまいましたが、フワフワの黒砂糖が入った生地にバタークリームと粒あんがギッシリ。看板がなくてもご予約品が積み上げられ、開店1時間後なのに半分は売り切れというのも納得です。

糸魚川の近くに到着したころ、パラパラと雪が舞い始めました。こちらの2枚の写真は絞りをF8程度まで絞り撮影。「Canon RF35mm F1.8 マクロ IS STM」の絞りをF8程度で撮影した木の枝の質感がなんとも言えずリアリティがありとても気に入っています。ボケ感も円形絞りを採用しているのとろけるようなボケでスッキリしています。

新潟県から長野県に向けていざ出発。みるみるうちに雪景色!雪解け水が山の上から川のように流れてきました。透明感のある描写、そして水の波紋までしっかりと伝わる解像の高さはレンズの性能だけではなく、「EOS-1D X Mark III」搭載のセンサーを基にカスタマイズしたフルサイズCMOSセンサーを搭載しているそのコダワリが強く映像表現としても現れていることでしょう。

長野県で行われたスポーツ祭典でも有名な白馬にあるスキーのジャンプ場を通り、いざ長野 善光寺に向けて車を走らせます。

外壁にまとわりつく蔦は「絞りF8」、ショーウィンドー越しの熊さんは「絞りF1.8」。絞り値による変化は少ないものの表現したい被写体にあわせてコントロールする愉しみがあるレンズです。

およそ1400年の歴史がある長野 善光寺。特定の宗派に属さない無宗派のお寺としても有名で、全ての人々を受け入れる寺として全国に知られています。到着したのが遅かったこともあり参道のお店は既に閉店しておりましたが、その風情を準広角レンズの画角を活かした撮影をすることができました。

今までズームレンズ一筋だった、標準単焦点レンズしか使ったことがない方など。旅のお供にとても使いやすい画角でもある「Canon RF35mm F1.8 マクロ IS STM」はいかがでしょうか。単焦点レンズならではの解像感あふれる描写性能、そして開放から色ノリが良くコッテリとした表現はどのようなシーンにおいても思い描いた通りの写りをしてくれますので旅行をメインに愉しみつつ、撮影した写真も映える。Canon EOS R6からお手持ちのスマートフォンに画像に転送してInstagramやfacebookに画像をアップするなど手軽に高画質を提供してくれる最高の組み合わせ。ぜひこの機会にご検討ください。

【Panasonic】LUMIX DC-G9 PROで撮り歩き ~東京骨董市~

何かと古いものが好きな筆者は、

『LUMIX DC-G9 PRO』に『LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm / F2.8-4.0 ASPH. / POWER O.I.S.』を用意し、天気がよい休日に都内で開催されていた骨董市へと出向きました。

こちらはJR有楽町駅を降りてすぐ近く、東京国際フォーラムにて毎月開催されている骨董市です。

筆者はコロナ化で何かと制限された時、その影響を感じさせないくらい賑わっているここ数回の開催時など、お宝を探しに足繫く通っています。

最寄駅から決して近い場所ではないのですが、毎回好みの何かしらのお宝【欲しい物】を納得いく金額で手にできてるので積極的に参加しています。

雨天時は中止が多いですが、ここ最近は天気に恵まれるので『これぞ骨董市!』と感じさせるくらい、観光客の方も多く立ち寄ってお買い物をされているイメージがあります。

今回は素敵な物の中から、その一部を紹介します!

【出店数が多いので、ブラブラしながらも他のお客様の買い物の邪魔にならないよう撮影を行いました。】

2月/3月といえば新学期目前。季節の変わり目。

春を感じることが多くなりましたが、筆者は大敵“花粉”に悩まされながら日々過ごしています。

話が横道に逸れましたがこの骨董市で売られている物で、まず気になったのが絵馬。

筆者の好みの絵柄でしたので、撮影してみました。

これらは達磨でよいのかな?と思いながら、シャッターを切っていましたが

後々調べてみると「達磨大師」という名前を知り、達磨の木彫と知ることができました。

色々と見て、学べるのも骨董市の醍醐味だと思いました。

赤べこ“中学生での修学旅行にて製作したな…!”と思い出しながら

すぐ近くにあった「翡翠」が目に留まりました。よくこれも耳にするが翡翠ってどんなのだろう…と思い

こちらも調べてみると2016年に日本の国石に指定されたとの事です。

有名野球選手のパフォーマンスで更に知名度も上げた兜が置いてあるお店では

可愛らしい人形も飾られていました。

続いて今回の骨董市で多く目にしたのが

「綺麗な絵柄の焼き物/ガラス製品」でした。

こちらのお店ではカラフルで素敵な物が多く置かれており、

気になっているものを実際に手に取っている方、熱心に質問されている愛好家の方など

骨董市ならではの光景も見れるので、こちらも醍醐味です。

続けてぬいぐるみを売っているお店へと移動しました。

じっくり物を見ていましたがぬいぐるみ以外にも、筆者がここで気になったのは

“ER”とありましたので、英国王室メンバーの軍服/英国近衛兵のデザインがなされている「タオル」でしょうか。こちらも興味深いものでした。

別のお店へと移動しようとして周りを見渡すと

かなりの人だかりが出来ていて、気になったので直行しました。

こちらにはかなりの数のぬいぐるみが置いており、まさに圧巻でした!

天気が良く、出店数が多いので予想していた時間を過ぎてしまう程、楽しむ事が出来ました。

筆者が欲しかったお宝についても、今回もなんとか手にできて色々と得をした気分でした。

皆様もぜひ全国様々な骨董市が開催されていますので、お気に入りのカメラと一緒にお宝探しに行かれてみてはいかがでしょうか。

▼今回使用した機材はこちら▼

当社インターネットサイトでご注文いただくと【ネット限定 2年保証対象】です!