デジタル一眼レフで築き上げたニコンのDNAと、ミラーレスの未来が交差する『Nikon Z6II』。そして、そのポテンシャルを最大限に引き出す『NIKKOR Z 24-70mm F4 S』。この組み合わせはレンズキットでありつつ、あらゆるジャンルの撮影に対応できる、まさにオールマイティなパートナーです。高精細な描写力、卓越した操作性、そして多彩な表現を可能にする機能の数々が搭載されています。特に「Creative Picture Control」は、あなたの写真に独自の色彩と感情を吹き込む強力なツールです。後継機の登場で価格がこなれてきており、今最も熱い「コスパ最強の中古カメラ」が『Z6II』なのです。

本記事では、この魅力的なカメラシステムがもたらす感動的な体験を、豊富な作例と共にご紹介します。さあ、あなたの写真表現の可能性をどこまでも広げる旅に出かけましょう。

1. バランスの取れた進化!『Z6II』が“賢い選択”である理由

『Nikon Z6II』は、ニコンのフルサイズミラーレスカメラとして、そのバランスの取れた性能で多くの写真愛好家から支持を集めています。前モデル『Z6』の優れた基本性能を受け継ぎつつ、ユーザーからのフィードバックを元に、さらなる進化を遂げました。

まず、特筆すべきは「デュアルEXPEED6」画像処理エンジンの搭載です。デュアル、つまり「EXPEED6」を2基備えているのです。これにより処理速度が飛躍的に向上。連写性能の向上はもちろんのこと、より高精度なAF性能と優れた高感度ノイズリダクションを実現しています。暗所での撮影や動きの速い被写体にも、これまで以上に対応できるようになりました。

AF性能においても『Z6II』は大きく進化しました。瞳AF・動物AFの精度と追従性が向上し、ポートレート撮影やペット撮影において、ピント合わせに集中することなく構図や表現に専念できます。また追加機能であり個人的にも便利に使っているのが、ワイドエリアAF(L)における被写体検出です。AFエリア内で検出した被写体を優先的にAFする設定が可能になり、より意図通りのピント合わせが可能なのです。これは動画においても有効でなので、静止画・動画のハイブリッド機としてさらに磨きがかかりました。

そして、SDカードとCFexpress(Type B)カードのデュアルスロットを採用したことも大きな進化点です。プロフェッショナルな現場でも安心して使用できるよう、信頼性がさらに増したと言えます。堅牢なマグネシウム合金ボディと防塵防滴性能も、過酷な撮影環境下での信頼性を高めています。

ボディ内手ブレ補正機構も引き続き搭載されており、手持ちでのスナップ撮影から、低速シャッターでの表現まで、幅広い撮影シーンでブレを最小限に抑え、クリアな画像を生成します。

『Z6III』という後継機種が登場しましたが、『Z6II』は新品が売られている現行機あり、それでいて中古市場も賑わせています。機能面、価格面のいいとこ取りという、絶妙なポジションに位置しています。まさに「賢い選択」というわけです。

2. 多様なシーンを彩る『Z6II』実写ギャラリー

さっそく『Z6II』と『NIKKOR Z 24-70mm F4 S』の組み合わせで撮影した作例を掲載します。標準ズームレンズの汎用性と、『Z6II』が持つ描写力をぜひご覧ください。今回は、カメラの標準機能であるピクチャーコントロールや、より表現の幅を広げる「Creative Picture Control」も積極的に活用し、多様な色表現に挑戦しました。

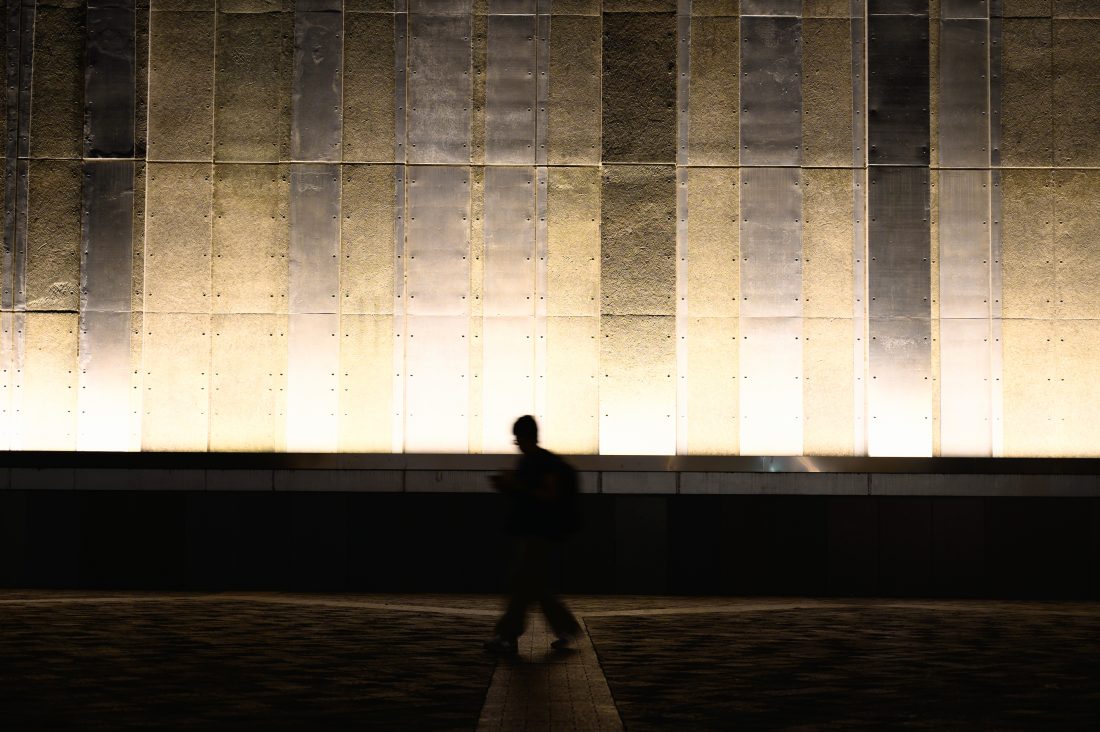

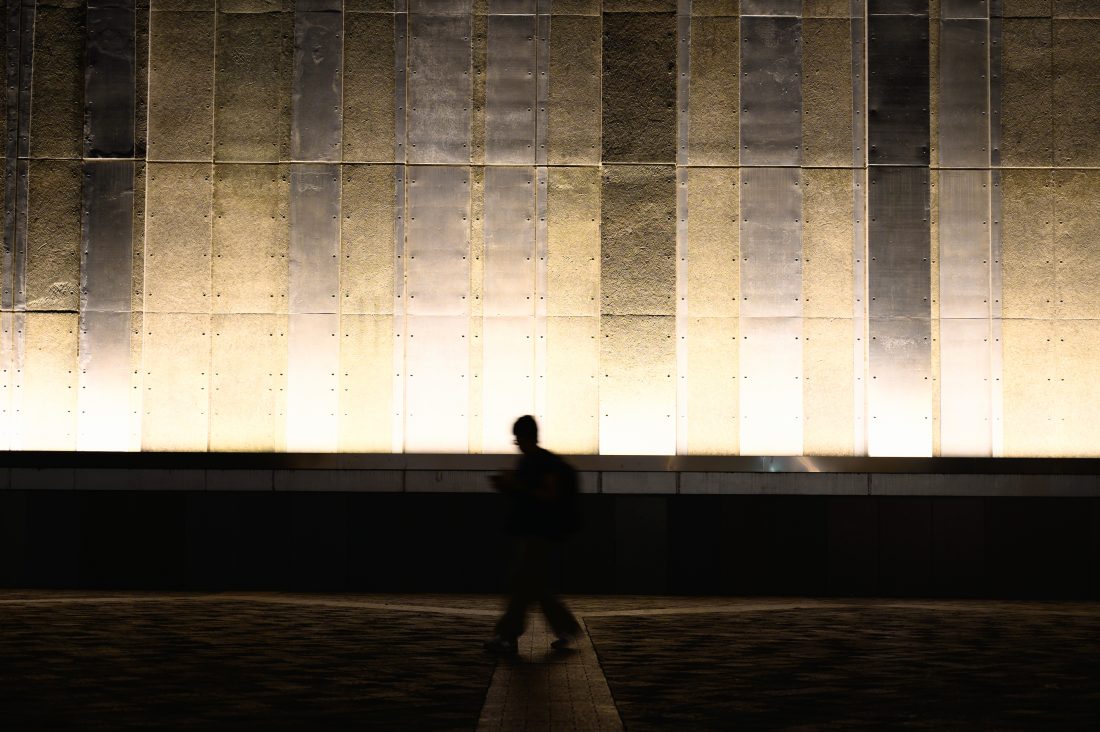

Creative Picture Control: Denim

都会に開いた光の四角い穴を、広角24mmでダイナミックに切り取りました。床の反射が美しく、影の中に立つ人がどこか意味深です。

デニムは、青味の強い深い色合いが特長のカラー。

Creative Picture Control: Melancholic

数年前、女子がこぞってピンクがかった写真をSNSにアップロードしていた時期がありました。ピクチャーコントロールでメランコリックを選ぶだけで、すぐにおしゃれな感じのする写真を作ることができます。柔らかくどこかレトロなこの表現は、ポートレートにもいいかもしれません。

Creative Picture Control: Graphite

最短撮影距離で花のマクロ撮影。F4という開放F値は、暗くはありませんがとても明るいというわけではないと思います。つまりあまりボケないのではないかと心配な方もいることでしょう。しかしご覧ください。なんとも美しいボケ味ではありませんか。それでいて花脈が精細に写っています。

花脈を硬調なモノクロームで表現をするために、グラファイトをチョイス。

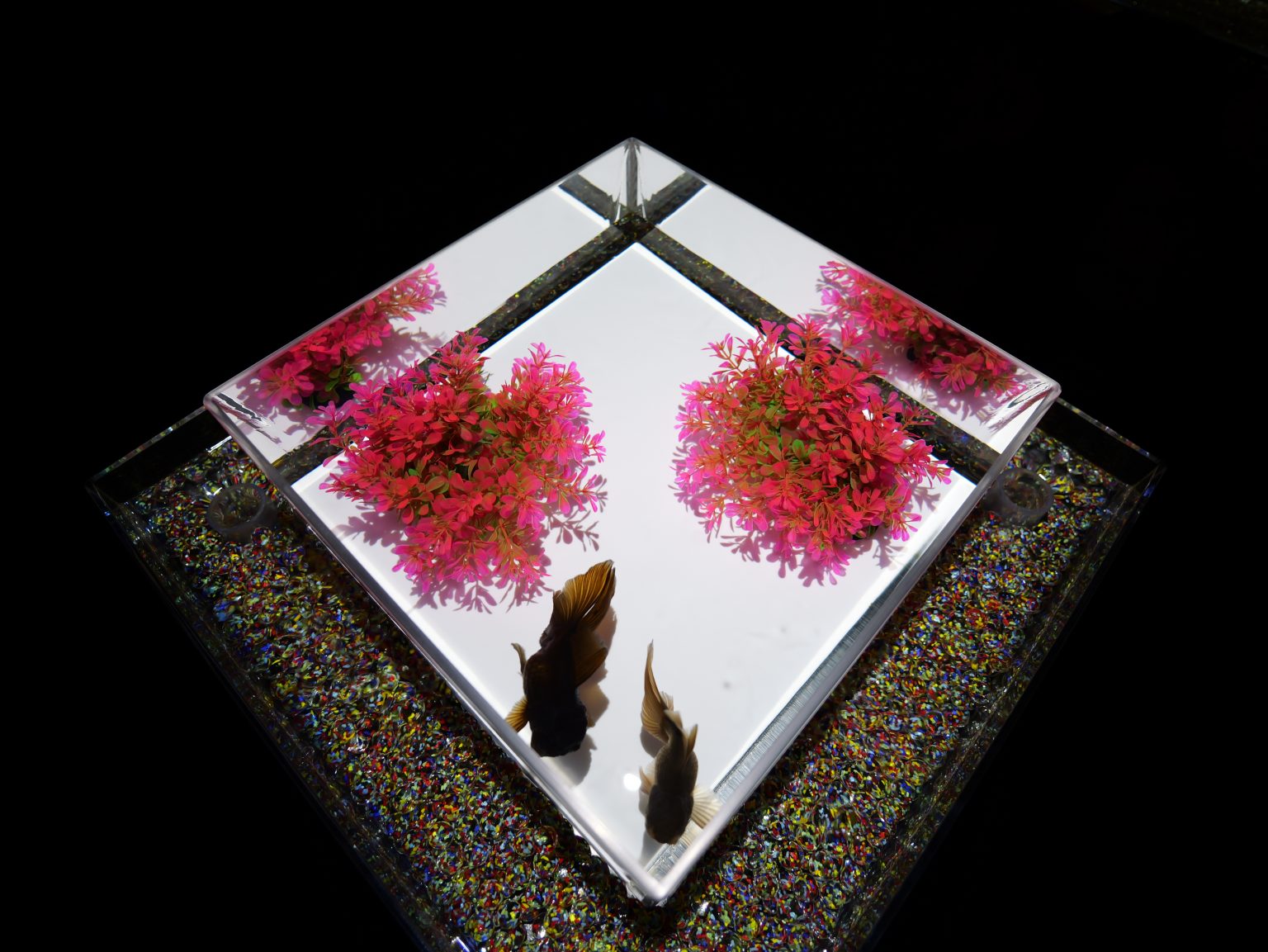

Creative Picture Control: Red

味のある後ろ姿が重なっています。生々しい色で撮るより、色を整理したかったのです。男性の背中にノスタルジーを感じましたが、鏡に映るということはある程度のコントラストがある方がいいので、セピアではなくレッドを選びました。

Creative Picture Control: Charcoal

実はこれはガラス越しに撮影した閉店後の店内。暗い小道沿いにあり、ステンドグラスのような灯りと、それがテーブルに映る様が綺麗でした。

チャコールは墨絵のように繊細な濃淡を楽しめるピクチャーコントロールです。

Creative Picture Control: Monochrome

突然現れたスポーツカー。ナンバープレートがついていたので、おそらくこのまま公道を走れるのだと思います。こんな対向車がきたらビックリして見とれてしまうことでしょう。

建物の縦のラインが膨らんだりしておらずまっすぐで、車体の美しいラインとの対比になっています。ラインを強調するために色は排除して、モノクロにしました。

Creative Picture Control: Drama

ゼッケン「55」の格好よさは格別です。ボンネットやフロントガラスの質感、そこに当たる光、そして「55」が目立つようにするのが正解。

暗めの画調、しかしハイライト部はより明るいというドラマの設定は、その意図にピッタリです。

Creative Picture Control: Dream

ショーウィンドーに珍しいホットソースが並んでいます。手前にある白い曲線はガラスに貼られているカッティングシート。つまり外です。白いカッティングシートは白く、奥の白いタイルは白熱灯の影響で黄色くなっています。ドリームなら明部の階調が豊かなので、さまざまな白を表現できます。

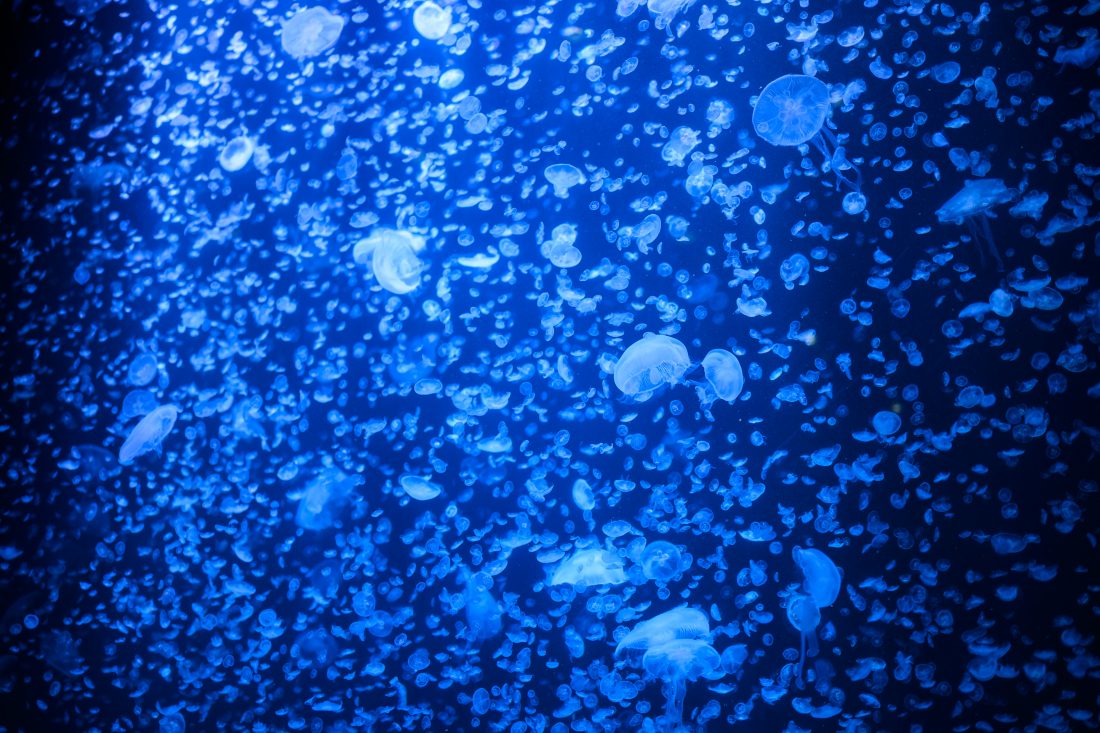

Creative Picture Control: Silence

何気ない写真は、このくらいの軟調、このくらいの彩度の低さがちょうどいいのです。押しつけがましいのはよくありません。主役は向こう側にあるポスター。さらっと、がいいです。そんな気分のときも『Z6II』ならぴったりの色を選べます。

Creative Picture Control: Sunday

まるで黄金の屏風のような壁。近づいて見てみると、そのようなキラキラした素材ではなさそうでした。そんな不思議な壁を、床の柄を意識しながら撮影しました。

サンデーは壁が映えて、床のラインも沈まないカラーリングです。

Creative Picture Control: Toy

たくさんの点光源があって、その中のひとつをクローズアップ。奥には丸ボケが柔らかに重なり合って、冬に白い息を吐いているときのような印象を受けました。

トイはトイカメラをイメージした表現です。彩度が高いので赤い差し色が効いています。

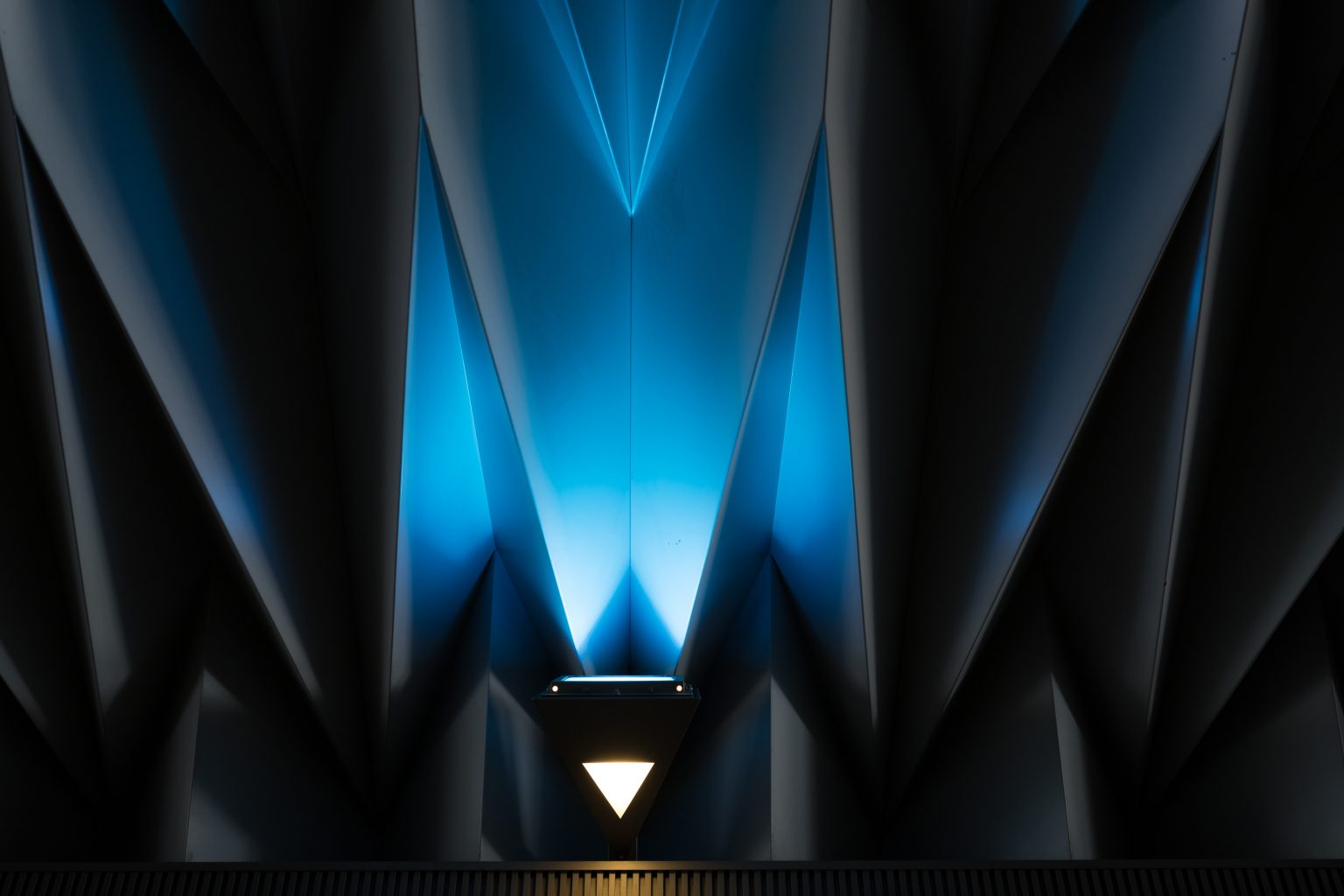

Creative Picture Control: Standard

夜遅くに行われている工事現場、安全のためか階段や通路に線状のLEDライトが取り付けられていて、それが暗くても建物の形を浮かび上がらせてくれています。それをスタンダードで撮りました。さして特長のない色合いですが、形状の美しさは見て取れるかと思います。

筆者の横にいた人が上に向かって「鳶さん!」と呼んで会話していました。なんという格好いい呼び名なのでしょう。

Creative Picture Control: Morning

中央の駅舎、手前の橋、奥の尖がったピンク、それぞれ場所は離れているのですが、こうしてみるとどこか一体化していて、夢に出てくる工場みたいだと思いました。それを思って、暗部が明るめでふんわりした描写のモーニングを選びました。

ISO32000と結構感度を上げていますが、このサイズであればザラつきや色の破綻はあまり感じません。『Z6II』は優秀です。

Creative Picture Control: Sunday

赤く加工しているのではありません。この場所は本当に赤いのです。その証拠に、左奥はナチュラルな色になっています。階段に座る女性の髪は赤いネオンサインを受けて燃えるような赤色になっています。

ビビッドを選べばもっと鮮やかになります。加工ではなく、この場所が赤いということを少し自然に表したかったので、ナチュラルさの残るサンデーで仕上げました。

このように、多彩なピクチャーコントロールを活用することで、撮影後の編集なしでも、みなさまのイメージに近い表現をJPEG撮って出しで実現できます。『Z6II』が持つ表現力の大きな魅力の一つです。

3. Zマウントシステムの真価『NIKKOR Z 24-70mm F4 S』の魅力

『Z6II』のポテンシャルを最大限に引き出すのが、標準ズームレンズ『NIKKOR Z 24-70mm F4 S』です。このレンズは、F4通しという使いやすい明るさを持ちながら、驚くべき光学性能を実現しています。このレンズが『Z6II』のキットレンズになっているということは、この組み合わせは「ニコンのお墨付き」であり、ニコンとしてもおすすめだと言えるのではないでしょうか。

まず、その描写力は「S-Line」の名に恥じません。なおこのSは「優れた(Superior)」、「特別な(Special)」、「精緻な(Sophisticated)」を意味します。非球面レンズやEDレンズを最適に配置することで、ズーム全域で周辺部まで高い解像力を維持し、色収差も徹底的に補正されています。これにより『Z6II』の約2450万画素センサーから得られる情報を余すことなく引き出し、細部までシャープでクリアな画像を実現します。前述の作例でもその描写力は明らかでしょう。

F4通しという開放F値は、明るすぎず暗すぎず、様々なシーンで使いやすいバランスの取れた選択です。屋内や薄暗い場所でも手持ち撮影が可能であり、適度なボケ味も得られます。また、開放F値が固定されているため、ズーム操作をしても露出が変わらず、快適な撮影が可能です。

小型・軽量であることも、このレンズの大きな魅力です。Zのミラーレスシステムに最適化された設計により、『Z6II』との組み合わせでも非常にバランスが良く、長時間の手持ち撮影でも負担になりません。広角24mmから望遠70mmまでをカバーする汎用性の高い焦点距離は、風景、ポートレート、スナップ、旅先での撮影など、あらゆるシーンに対応できます。これ一本で、ほとんどの撮影をカバーできるため、レンズ交換の手間を省き、機動性を高めることができます。

他のZレンズと同様に、静粛性の高いSTM(ステッピングモーター)が採用されており、AF駆動音が非常に静かです。これにより、動画撮影時においても駆動音を気にすることなく、クリアな音声を収録できます。防塵防滴性能も備えており、『Z6II』の堅牢性と合わせて、悪条件下でも安心して撮影に臨むことができます。

『Z6II』のボディ内手ブレ補正と『NIKKOR Z 24-70mm F4 S』の組み合わせは、まさにベストマッチと言えるでしょう。レンズ側での光学手ブレ補正がなくても、『Z6II』の5軸手ブレ補正が効果的にブレを抑制し、低速シャッターでの手持ち撮影の可能性を広げてくれます。

4. まとめ:『Z6II』で広がる、あなたの写真表現の世界

『Z6II』と『Z 24-70mm F4 S』の組み合わせは、写真表現の幅を広げたいと願うすべての人におすすめできる、非常に完成度の高いカメラシステムです。

『Z6II』は、高速な処理能力、進化したAF性能、優れた高感度耐性、そして充実した動画性能を備えた、まさにオールラウンダーなカメラです。どのような撮影シーンにおいても、高い信頼性と安定した性能を発揮し、撮影者の意図を忠実に再現します。

そして『NIKKOR Z 24-70mm F4 S』は、その『Z6II』の性能を最大限に引き出す、高画質かつ汎用性の高い標準ズームレンズです。優れた描写力、使いやすいF4通しの明るさ、そして小型・軽量なボディは、このシステムの魅力を一層高めます。

後継機の登場により『Z6II』は中古市場でお手頃な価格で手に入るチャンスが広がっています。『Z6II』の持つ基本的な性能は現代においても十分な実力を備えており、日常の撮影から本格的な作品制作まで、幅広いニーズに対応できます。特に、本記事でご紹介した「Creative Picture Control」をはじめとする多彩なピクチャーコントロール機能は、撮影者の個性を手軽に、そして豊かに表現できる強力なツールです。

この組み合わせがあれば、広大な風景から、感動的なポートレート、そして日常の一コマまで、あらゆる被写体を美しく、そして鮮やかに切り取ることができます。写真初心者の方から、ステップアップを目指す中級者の方、さらにはプロのサブ機としても十分な性能と信頼性を備えています。

あなたのクリエイティブな好奇心を刺激し、写真撮影の楽しさを再発見させてくれる『Z6II』と『NIKKOR Z 24-70mm F4 S』。この素晴らしいパートナーと共に、あなただけの感動的な瞬間を未来へと残しましょう。きっと、あなたの写真ライフは、これまで以上に豊かなものになるはずです!

✤✤✤ 使用機材はこちら ✤✤✤

RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM

RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM

RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM

RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM RF70-200mm F2.8 L IS USM Z

RF70-200mm F2.8 L IS USM Z

~X-Pro3のスペック~

~X-Pro3のスペック~

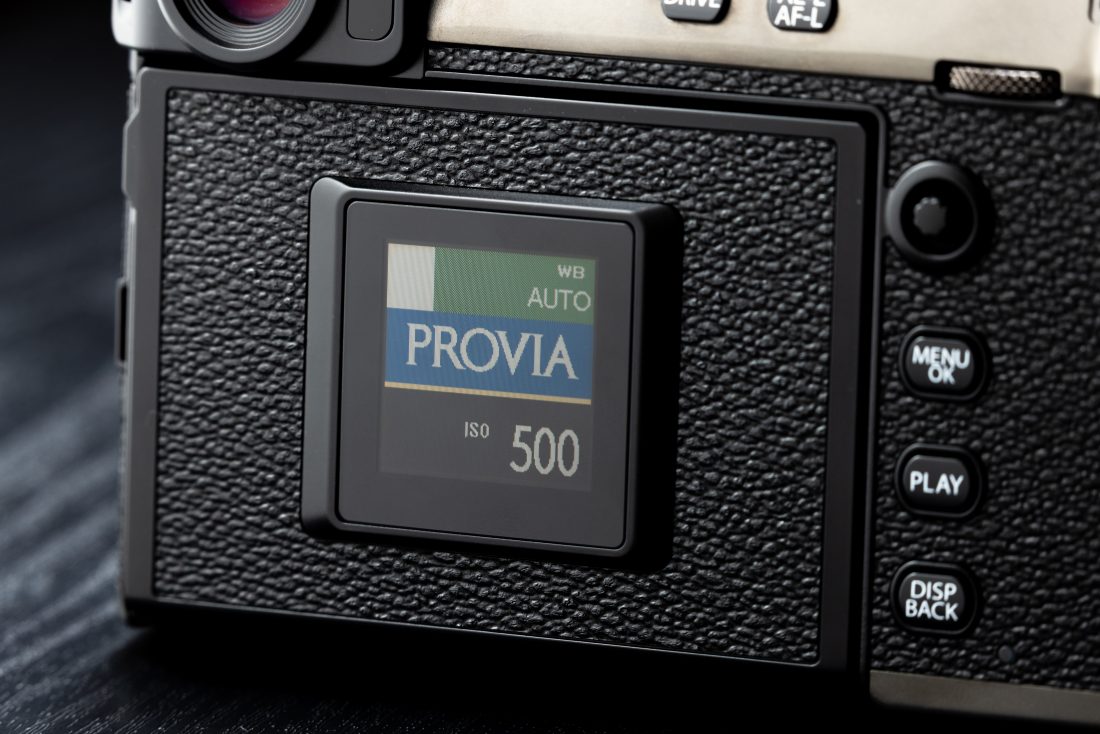

背面液晶には今使用しているフィルムシミュレーションを表示できます。

背面液晶には今使用しているフィルムシミュレーションを表示できます。 ~フジノン XF50mm F2 R WRのスペック~

~フジノン XF50mm F2 R WRのスペック~

山の中を分け入り走ります。

山の中を分け入り走ります。

駅長の看板もホーローでノスタルジックな雰囲気を残しています。

駅長の看板もホーローでノスタルジックな雰囲気を残しています。

(f1.7,1/640秒,+1/3補正,ISO80,REALA ACE)

(f1.7,1/640秒,+1/3補正,ISO80,REALA ACE) (f4,1/500秒,+1/3補正,ISO80,REALA ACE)

(f4,1/500秒,+1/3補正,ISO80,REALA ACE) (f2,1/2400秒,-1/3補正,ISO80,PROVIA)

(f2,1/2400秒,-1/3補正,ISO80,PROVIA) (f3.6,1/60秒,+2/3補正,ISO125,PROVIA)

(f3.6,1/60秒,+2/3補正,ISO125,PROVIA) (f2,1/800秒,ISO80,ACROS)

(f2,1/800秒,ISO80,ACROS) (f1.7,1/100秒,ISO80,クラシッククローム)

(f1.7,1/100秒,ISO80,クラシッククローム) (f4,1/60秒,ISO1000,クラシッククローム)

(f4,1/60秒,ISO1000,クラシッククローム) (f5.6,1/60秒,-1/3補正,ISO640,クラシッククローム)

(f5.6,1/60秒,-1/3補正,ISO640,クラシッククローム) (f1.7,1/60秒,-1/3補正,ISO100,REALA ACE)

(f1.7,1/60秒,-1/3補正,ISO100,REALA ACE) (f1.7,1/125秒,-1/3補正,ISO80,クラシックネガ)

(f1.7,1/125秒,-1/3補正,ISO80,クラシックネガ) (f4,1/10秒,ISO1600,クラシックネガ)

(f4,1/10秒,ISO1600,クラシックネガ) (f2.8,1/38秒,ISO400,REALA ACE)

(f2.8,1/38秒,ISO400,REALA ACE)

絞り:F5.0 / シャッタースピード:1/2000秒 / ISO:200 Nikon Z9 + FTZ + AF-S NIKKOR 600mm F4E FL ED VR

絞り:F5.0 / シャッタースピード:1/2000秒 / ISO:200 Nikon Z9 + FTZ + AF-S NIKKOR 600mm F4E FL ED VR  絞り:F4.0 / シャッタースピード:1/2000秒 / ISO:64 / DXクロップ Nikon Z9 + FTZ + AF-S NIKKOR 600mm F4E FL ED VR

絞り:F4.0 / シャッタースピード:1/2000秒 / ISO:64 / DXクロップ Nikon Z9 + FTZ + AF-S NIKKOR 600mm F4E FL ED VR 絞り:F4.0 / シャッタースピード:1/250秒 / ISO:6400 Nikon Z9 + FTZ + AF-S NIKKOR 600mm F4E FL ED VR

絞り:F4.0 / シャッタースピード:1/250秒 / ISO:6400 Nikon Z9 + FTZ + AF-S NIKKOR 600mm F4E FL ED VR 絞り:F4.0 / シャッタースピード:1/160秒 / ISO:6400 Nikon Z9 + FTZ + AF-S NIKKOR 600mm F4E FL ED VR

絞り:F4.0 / シャッタースピード:1/160秒 / ISO:6400 Nikon Z9 + FTZ + AF-S NIKKOR 600mm F4E FL ED VR 絞り:F4.0 / シャッタースピード:1/250秒 / ISO:6400 Nikon Z9 + FTZ + AF-S NIKKOR 600mm F4E FL ED VR

絞り:F4.0 / シャッタースピード:1/250秒 / ISO:6400 Nikon Z9 + FTZ + AF-S NIKKOR 600mm F4E FL ED VR 絞り:F4.0 / シャッタースピード:1/2500秒 / ISO:90 Nikon Z9 + FTZ + AF-S NIKKOR 600mm F4E FL ED VR

絞り:F4.0 / シャッタースピード:1/2500秒 / ISO:90 Nikon Z9 + FTZ + AF-S NIKKOR 600mm F4E FL ED VR 絞り:F4.0 / シャッタースピード:1/2500秒 / ISO:100 Nikon Z9 + FTZ + AF-S NIKKOR 600mm F4E FL ED VR

絞り:F4.0 / シャッタースピード:1/2500秒 / ISO:100 Nikon Z9 + FTZ + AF-S NIKKOR 600mm F4E FL ED VR 絞り:F5.0 / シャッタースピード:1/2000秒 / ISO:125 / DXクロップ Nikon Z9 + FTZ + AF-S NIKKOR 600mm F4E FL ED VR

絞り:F5.0 / シャッタースピード:1/2000秒 / ISO:125 / DXクロップ Nikon Z9 + FTZ + AF-S NIKKOR 600mm F4E FL ED VR 絞り:F5.6 / シャッタースピード:1/2000秒 / ISO:400 / DXクロップ Nikon Z9 + FTZ + AF-S NIKKOR 600mm F4E FL ED VR

絞り:F5.6 / シャッタースピード:1/2000秒 / ISO:400 / DXクロップ Nikon Z9 + FTZ + AF-S NIKKOR 600mm F4E FL ED VR  絞り:F5.6 / シャッタースピード:1/2000秒 / ISO:560 Nikon Z9 + FTZ + AF-S NIKKOR 600mm F4E FL ED VR

絞り:F5.6 / シャッタースピード:1/2000秒 / ISO:560 Nikon Z9 + FTZ + AF-S NIKKOR 600mm F4E FL ED VR  絞り:F5.0 / シャッタースピード:1/2000秒 / ISO:250 Nikon Z9 + FTZ + AF-S NIKKOR 600mm F4E FL ED VR

絞り:F5.0 / シャッタースピード:1/2000秒 / ISO:250 Nikon Z9 + FTZ + AF-S NIKKOR 600mm F4E FL ED VR 絞り:F4.5 / シャッタースピード:1/2000秒 / ISO:740 / DXクロップ Nikon Z9 + FTZ + AF-S NIKKOR 600mm F4E FL ED VR

絞り:F4.5 / シャッタースピード:1/2000秒 / ISO:740 / DXクロップ Nikon Z9 + FTZ + AF-S NIKKOR 600mm F4E FL ED VR 絞り:F4.5 / シャッタースピード:1/500秒 / ISO:180 Nikon Z9 + FTZ + AF-S NIKKOR 600mm F4E FL ED VR

絞り:F4.5 / シャッタースピード:1/500秒 / ISO:180 Nikon Z9 + FTZ + AF-S NIKKOR 600mm F4E FL ED VR 絞り:F4.5 / シャッタースピード:1/2000秒 / ISO:800 / DXクロップ Nikon Z9 + FTZ + AF-S NIKKOR 600mm F4E FL ED VR

絞り:F4.5 / シャッタースピード:1/2000秒 / ISO:800 / DXクロップ Nikon Z9 + FTZ + AF-S NIKKOR 600mm F4E FL ED VR 絞り:F4.5 / シャッタースピード:1/500秒 / ISO:3200 Nikon Z9 + FTZ + AF-S NIKKOR 600mm F4E FL ED VR

絞り:F4.5 / シャッタースピード:1/500秒 / ISO:3200 Nikon Z9 + FTZ + AF-S NIKKOR 600mm F4E FL ED VR 絞り:F5.0 / シャッタースピード:1/320秒 / ISO:560 / DXクロップ Nikon Z9 + FTZ + AF-S NIKKOR 600mm F4E FL ED VR

絞り:F5.0 / シャッタースピード:1/320秒 / ISO:560 / DXクロップ Nikon Z9 + FTZ + AF-S NIKKOR 600mm F4E FL ED VR