【2025年前半】新品デジタルカメラ人気ランキング

2025ランキング前半編CanonFUJIFILMNikonSIGMASONYエントリーモデルカメラと共に新品・中古デジタルカメラ人気ランキング

おかげさまでマップカメラは2025年8月13日に創業31周年を迎えます。

これまでマップカメラをご利用いただきました多くのお客様にあらためて感謝申し上げます。

今回は創業祭の特別企画として、2025年前半の価格別新品販売ランキングをお送りいたします。

5~15万円、15~30万円台、35万円以上と、3つの価格帯それぞれのTOP3に輝いたカメラたち。

実際に使用したからこそわかる魅力や特徴を、余すことなくご紹介いたします。

それでは早速行ってみましょう!

5~15万円のTOP3

エントリー機が中心の価格帯ということもあり、TOP3の顔ぶれもバラエティ豊かな結果になりました。

これからカメラを始める方が一番先に検討されるであろうボリュームゾーン、その激戦区を勝ち抜いたのはこの3機種です!

第1位 FUJIFILM X-M5

【手のひらサイズの本格派ミラーレス】

デビューから大人気のX-M5。小型ながら機能は本格派で、特に動画に至っては6.2K/30P 4:2:2 10bitの内部記録が可能です。

画質が良いのはもちろんのこと、とりわけ音へのこだわりが素晴らしく、「風音低減」、「定常ノイズ低減」、「ローカットフィルター」を駆使すれば外部マイクと聞き間違うほどのクリアな音声を収録可能!

さすがに音像定位や周波数帯域の広さでは外部マイクにかなわないものの、ほとんどは内蔵マイクでいけるのでは?と思うほどの音質を誇ります。

目玉であるフィルムシミュレーションダイヤルは便利な上に遊び心もあり、ダイヤルを回した時に画面に表示されるアニメーションでは「たくさんのワクワクが詰まったアソート感」を感じられます。

フィルムシュミレーション x 本格的な動画機能 x 超小型と、3つの強力な武器をもつFUJIFILM入魂のプロダクト、堂々の第1位となりました。

第2位 FUJIFILM X half X-HF1

【デジタルとフィルムの融合】

デジタルカメラながらフィルムカメラの撮影体験を味わえる、新しいコンセプトのコンパクトデジタルカメラです。

フィルムカメラを使用する際の大きな障壁となっているランニングコストがかからないので、現在フィルムカメラを使っている方の更なるステップとしても、フィルムを使ってみたい方のファーストステップとしてもおすすめなカメラです。

縦構図で撮れる事に加えてタッチパネルで色々と操作できるので、スマホのような操作感で使用できます。

また背面左側にある液晶には使用中のフィルムシミュレーションが表示されます。フィルムカメラユーザーにとっては馴染み深い位置にある覗き窓のような液晶は、スワイプ操作でフィルムシミュレーションを変えることができるので色の変更も簡単です。

さらに期限切れフィルムや光線漏れフィルムを再現したモードもあり、フィルムならではの現象を追体験することも可能です。

カメラに委ねて、色々と撮影してみるのはいかがでしょうか。

第3位 RICOH GRIIIx

【RICOHの誇るスナップシューター】

操作レスポンスの良さや起動時間の早さといったGRの美点はそのままに、通常モデルのGRIIIからレンズが変更され、35mm判換算で約40mmという扱いやすい画角になっています。

新規設計されたレンズの切れ味はすさまじく、絞り解放から非常にシャープ。

周辺減光も緩やかなため、どのような被写体を切り取っても大きな癖なく描いてくれます。

更にこのレンズはボケ味も良いので、ボケを取り入れた写真も積極的に撮りたくなります。

どちらかというと「パンフォーカスのフルプレススナップで街に切り込みたくなる」GRIIIとは別の魅力があるといえるでしょう。

また、GRシリーズの美点である「影(シャドウ部)の美しさ」にはさらに磨きがかかり、コントラストがしっかりしているのにどこか柔らかく、時折ハッとするほど美しい陰影を魅せてくれます。

質実剛健な“道具”のはずなのに、だからこそ心をつかんで離さない。それがGRIIIxなのです。

一昔前より価格が上がったとはいえ、依然としてコンパクトデジタルカメラが強い存在感を示しています。

ミラーレス一眼で唯一ランクインしたX-M5も、サイズや使い勝手の面では所謂「コンデジライク」な面が目立つ機種と言えるでしょう。

今も昔も大人気のコンパクトデジタルカメラは、スマートフォンでは出来ない“撮影体験”を望む方に、「カメラって楽しいんだよ」と教えてくれる大切なポジションです。

カメラは小さく、楽しみは大きく・・・。

この矛盾がかなえられるのは、エントリークラスの価格帯ならではの特権かもしれません。

15~30万円のTOP3

ミドルクラス、所謂「中級機」が属する価格帯です。

各社それぞれの技術や考え方が性能として現れる、非常に面白いレンジとなっています。

コストパフォーマンスに優れたモデルや、飛び道具をもつ個性的なモデルといったバラエティ豊かなカメラの中から、「選ぶ楽しみ」も味わえる価格帯。

そこで栄光を手にしたのは以下の3機種です!

第1位 Nikon Z5II

【次世代のベーシック】

上位機種譲りの画像処理エンジン「EXPEED7」を搭載。

AFスピードは前機種のZ5から約3倍に、人物から飛行機までの被写体検出にも対応可能になり、AFを使ったピント合わせに関しては文句なしの性能です。

特に鳥認識の精度・速度はすさまじく、枝かぶりをものともしない検出能力には畏怖すら覚えます。

裏面照射CMOSセンサーを採用したことでの画質の進化や、連写速度が14コマになった所も大きなポイントで、インターフェースとしてのダイヤルなどが背面右側に集中している点も親指で操作が完結しやすく非常に好印象でした。

サイズ感はベーシックながらも内に秘めたその性能は実にパワフルです。

第2位 FUJIFILM X100VI

【手ブレ補正を手にしたX100の血統】

アルミ削り出しで作られたクラシカルなデザインが特徴的な本機は、スナップや日常撮影に特化した高画質・高性能の固定レンズコンパクトカメラです。

搭載している4020万画素の X‑Trans CMOS 5 HR センサーは、常用感度域でのダイナミックレンジが非常に広く、RAW編集の際の現像耐性が抜群。前機X100Vより階調の幅が広がり、シャドウからハイライトまで豊かなトーンを維持しています。

AF性能は顔・目・動物・車などの被写体検出は特に優秀で、被写体追従や精度においても大きな進化を遂げています。

また、6段分の5軸ボディ内手ブレ補正を搭載しており、夜間や屋内などの低照度環境でも1秒クラスの超スローシャッターでも手持ちで十分に安定して撮影可能!

そして人気の高いフィルムシミュレーションを20種類も搭載してる点も魅力の一つです。

第3位 Canon EOS R6 Mark II

【どんな被写体でも作品に】

EOS R6 MarkIIは約2420万画素のフルサイズセンサーを搭載しています。

どんなシーン、被写体の撮影でも対応ができるマルチロール機。ポートレートからスナップ、動体撮影までなんでもこなせます。

高画素すぎないバランスの取れた画素数で秒間40コマの高速連写との相性も抜群です。

また、被写体認識AF精度が素晴らしく、動体撮影・モータースポーツといった動きの速い被写体も容易にキャプチャーできます。このAF性能は上位機種であるEOS R3やEOSR5 MarkIIとも肩を並べるレベルです。

初めての方の本気の一台目として・プロフェッショナルユースの方のバックアップ機・サブ機としても。万人におすすめできる機種です。

マルチなシーンに対応できる性能を持った、ハイレベルなバランスを持ち合わせる中級機であるNikon Z5IIとCanon EOS R6 Mark II。

写真を撮る楽しさを追求し、特別な撮影プロセスを味わえるFUJIFILM X100VI。

ある意味正反対の方向を向いたカメラたちですが、それらが一堂に会するのもまた一興。

「好き」の形は一様ではなく、それぞれにお客様の撮りたい!が詰まった結果となりました。

35万円以上のTOP3

憧れのハイエンド機がずらりと揃う価格帯です。

類まれなる高画質、一瞬を逃さない高速性能、贅を尽くした造りやタフな環境でも撮影をサポートする耐久性と、誰もが頷く高い性能!

メーカーの顔ともいえるフラグシップ機はもちろん、そのフラグシップに劣るとも勝らないNo.2クラスも顔を並べる中、栄光を手にしたのは・・・

第1位 FUJIFILM GFX100RF

【ラージフォーマットセンサーを持ったコンパクトデジタルカメラ】

FUJIFILM GFX100RFは、「中判カメラといえば重い」という概念を覆した約735gの高画素コンパクトデジタルカメラです。

クラシカルな見た目に軽量で持ち運びやすく、中判センサーから生み出される幅の広いダイナミックレンジ、高精細な描写は唯一無二の存在。

最大1/4000秒となるメカニカルシャッターで運用する場合でも、4段階分のNDフィルターを内蔵しているおかげで、日常の明るい場所でも絞りを開けてボケ感を楽しむ撮影などが可能です。

また9種類のアスペクト比をダイアルで素早く切り替えられ、写真で慣れ親しんだ4:3や3:2といったアスペクト比だけでなく65:24のような横に長い構図でのアプローチも簡単に行えます。

第2位 Nikon Z8

【万能のオールラウンダー機】

Nikon Z9の性能をそのままに高い堅牢性を有しながら、重量は820gとより軽く設計された本機。

グリップ部分がしっかり握れるので撮影ではさほど重さを感じません。

明るい場所では4571万画素という高画素を活かした解像度の高い写真が撮影できる他、最新エンジンEXSPEED7によりAF測距輝度範囲-7EVを実現。

これによりZ9譲りの高いAF性能と被写体認識性能を有し、高画素でありながら暗所での撮影も抜群の性能を発揮します。

さらに積層型センサーを搭載しているので高速読み出しが可能、高い連写性能を誇っています。

メカニカルシャッター非搭載でシャッターが動く微かなブレも無い為、ブレに対してシビアな高画素機にとってうれしいポイント。

メカニカルシャッターに慣れた人にはまた一味違った新鮮な撮影体験ができます。

また、最近Ver.3.0のファームウェアが公開され、発売から2年経っても進化する大人気機種となっています。

第3位 SONY α1 II

【“最高”を磨き上げたフラッグシップ】

SONY α1 IIは動体撮影に特化したハイエンドカメラです。

α1のマイナーチェンジ機ととらえられがちですが、実はAF性能のみならず画質も大幅に進化しています。

「積層型センサーは高速読み出しが可能だが、画質では非積層型に劣る」という常識を覆すほどの高感度耐性やダイナミックレンジを獲得しており、特に暗所撮影ではα1からの進化を感じられるでしょう。

また、AIプロセッシングユニットによるAFはその認識能力に驚くばかり。

人や動物、乗り物など、撮りたいものが何なのかをカメラが正確に判断して、しっかりとピントを合わせ続けてくれます。

ブラックアウトフリー撮影によるファインダーの見やすさも手伝って、被写体の一瞬の動きを見逃さないフラグシップ。

スポーツ選手や動物といった、予測できない動きをする高難易度の被写体を狙うことに、きっと喜びすら感じるでしょう。

この価格帯のトピックはやはりGFX100RFではないでしょうか。

ブラックとシルバーのカラーバリエーションを統合しているという点を加味しても、「ラージフォーマットのコンパクトデジタルカメラ」という今までにないジャンルのカメラが登場したことにより、大きさや重さが原因で「中判デジタルの世界」に踏み込めなかった方にとっての有力な選択肢であったことは想像に難くありません。

そうだとしてもSONYの「1」とNikonの「8」を抑えて勝ち抜いた人気ぶりには驚きました。

総評

新品ランキングでは、FUJIFILMの強さが目立つ結果となりました。

9機種中4機種と、実に半数近くを占めているその人気の秘訣は、やはりフィルムシミュレーションとクラシックデザインでしょうか。

店頭でカメラのご案内をさせていただく際も、よくお問い合わせをいただく印象があります。

Canonは1機種と少し寂しい結果になりましたが、もう少しでランクインか!?というところまでPowershot V1が来ていました。

NikonはZ5IIやZ50IIの人気が高く、新世代(EXPEED7)機種で大きく向上したAF性能が好評です。

SONYは充実したラインアップで様々なユーザーの要望に応え、小型軽量な新世代レンズが話題となっています。

今回は惜しくもランク外となってしまったOLYMPUSはOM-3が人気、PanasonicはS1RIIがもう少しランクインという結果でした。

新品ミラーレスカメラTOP10

さて、今回ご紹介したカメラたちはその人気の為、どうしてもお取り寄せ商品が多くなってしまっております。

(ご注文いただいているお客様、早めのお渡し頑張ります!)

すぐに欲しい!とお悩みのお客様のために、コンパクトデジタルカメラを除いたミラーレスカメラのTOP10も併せてご紹介いたします!

第1位:Nikon Z5II

第2位:FUJIFILM X-M5

第3位:Canon EOS R6 Mark II

第4位:Z50II

第5位:Nikon Zf

第6位:SONY α7C II

第7位:SIGMA BF

第8位:Nikon Z8

第9位:SONY α1 II

第10位:Canon EOS R5 Mark II

惜しくもTOP10入りならず!10位以降を2機種だけご紹介!

第11位:OM SYSTEM OM-3

第12位:Nikon Z6III

ピックアップ

ここからは、ミラーレスカメラTOP10にランクインしたカメラのうち、最初のランキングに未登場の機材をピックアップしてご案内いたします。

Nikon Z50II

【紛うことなき、小さな実力者】

Nikon Z50IIはエントリ―クラスに位置しながらも上位機種「Z8」などと同様の画像処理エンジン「EXPEED 7」を搭載しており、豊かな表現力とAF性能を持ち合わせる一台です。

被写体認識AFには「鳥モード」も追加されており、野鳥撮影に挑戦したい方にもおすすめです。

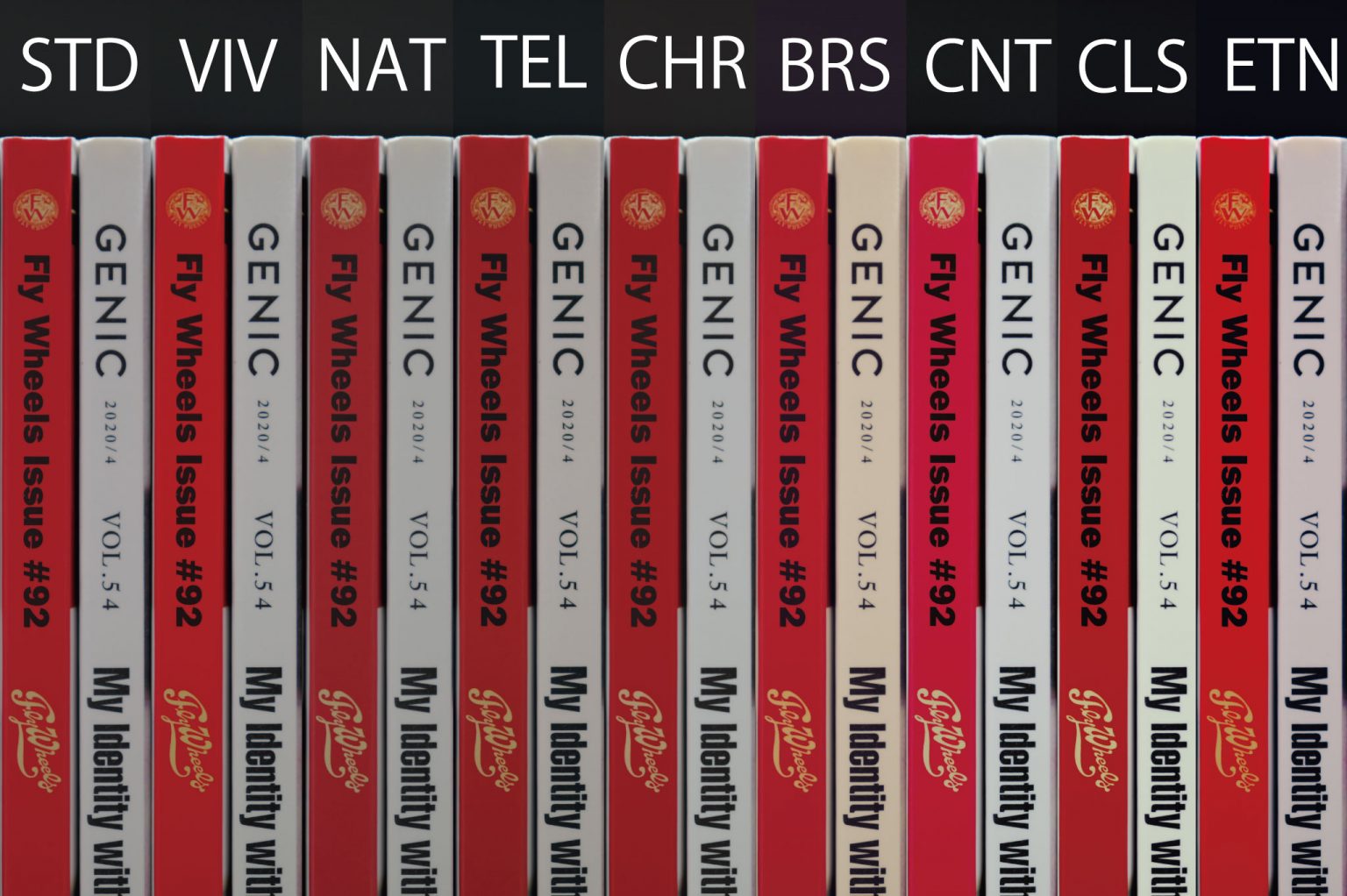

被写体と向き合いながら自分らしさを色で表現することができる「イメージングレシピ」に加え、多彩な「クリエイティブピクチャーコントロール」など31種類のカラープリセットがあらかじめ搭載されているので、自分好みの色合いを簡単に作れるのでカメラデビューにもってこいの一台となっております。

SONY α7CII

【どこへでも連れて行ける本格派】

ファインダー内蔵のフルサイズ機として、驚異的なコンパクトネスを誇ったSONY α7CII。

その後継機たる本機は「AIプロセッシングユニット」を搭載したことで被写体認識が豊富になり、これまでの人物だけでなく、動物、昆虫、乗り物などさまざまな被写体を自動で認識。素早く正確にピントを合わせ続けることができます。

ボディは旧型に引き続き小型軽量で、本体はわずか514gと500mlペットボトル1本とほぼ同じ軽さ。

パンケーキレンズをマウントしクリエイティブルックを駆使すれば、本格派なコンパクトデジタルカメラのような使い方も可能です。

旅行や日常のスナップ撮影で大活躍間違いなしの、コンパクトで高性能なカメラです。

SIGMA BF

【シンプルかつ美しい】

アルミニウムインゴットから削り出される、継ぎ目のないユニボディ構造。

操作系はわずか3つのボタンと一つのダイヤル、電源・シャッターのみを配置し、直感的な操作ができます。

この洗練されたシンプルな外観と同じように撮れる写真も美しいのがSIGMA BFの特徴の一つと言えるでしょう。

fp、fpLからカラーモードを引き継ぎ、新しく追加された「RICH」は赤・オレンジ・黄色など暖色系がはっきりと出ながら、グリーンの色味も鮮やか。ビビッドのポジションかと思いきや少しそれとも違う。色鮮やかでまさにリッチな色味でした。この写真も「RICH」で撮影しており、様々な表情が出せる懐の深いカラーモードです。また、同じく追加された「CALM」は「穏やかな、落ち着いた」という意味の通り、ハイライトが抑えられ全体のトーンがふわっと浮き上がるようにナチュラル系の仕上がりになります。

カラーモードでの写真の広がりも持ちつつ、ボディは洗練された美しさが際立つ一台です。

Canon EOS R5 Mark II

【視線入力・高画素・高耐久すべてをこの一台で】

Canon EOS R5 MarkIIは先代から4500万画素の高画素を受け継ぎ、上位機種であるEOS R3、EOS R1が搭載する「視線入力AF」を搭載しており、風景写真・スポーツ撮影など多種多様に活用できます。目線を動かすだけでAFポイントが追従してくれる機能なのですが、実はフィルムカメラ時代からCanon EOS3などでも実現されていました。現代になり、追従性がさらに上がった本機はまさに自分とカメラが一体となったように感じられます。

連写性能も一級品で、電子シャッター使用時に秒間30コマを実現しあらゆるシーンで活躍できます。本体に使用されている部材はマグネシウム合金を多く採用し、耐久性も一眼レフ時代からしっかりと継承しています。一眼レフ時代から続く”5シリーズ”の最高性能を体感してみてください。

OM SYSTEM OM-3

【見た目はクラシカル。中身は現代最高性能】

OM SYSTEM OM-3はフィルムカメラ時代のOM-1をモチーフにされており、そのクラシカルさはとても趣があるデザインです。コンパクトな単焦点レンズをつけても、オールドレンズをつけてもその見た目は見る者を魅了します。

どんなファッションにもマッチするので毎日持ち歩きたくなるデザインなのですが、その一方で、実はこのクラシカルさからは考えられないほどの性能を搭載しています。

現在のフラッグシップ機であるOM-1 MarkIIと同様のAF性能・エンジンを搭載し、望遠レンズをつけての野鳥撮影などにも対応できるオールジャンルカメラと言っても過言ではありません。

Nikon Z6III

【第3世代を迎えさらに進化したマルチロール機】

Nikon Z6IIIは部分積層型CMOSセンサーを採用した、世界初のフルサイズミラーレスカメラです。

画質への影響を最小限にしながら、類まれなる高速性能を獲得しました。

明るいうえに反応の良いファインダー像、ローリングシャッターの少ない動画、光量の少ない屋内でも面白いように決まる瞳AF。

前機種であるZ6IIから大幅に進化し磨きをかけられた性能は、決して撮影者を裏切らないでしょう。

バリアングルディスプレイによる自由度の高い撮影可能になり、動画をされる方からも支持を得ています。

おわりに

SNSで話題のカメラや、通好みのツボを押さえたカメラ、そして実直に基本性能を高めたカメラと、様々な種類のカメラが火花を散らした新品ランキングとなりました。

メーカーの情熱や信念とユーザーの多様性が、良い化学反応を起こした結果と感じます。

日常を記録する相棒として、はたまた自己表現のツールとして、旅のお供として。

今までもこれからも、様々な場所で活躍し続けるカメラたち。

また次にランキングを発表するとき、どのようなカメラが並ぶのかを楽しみに待ちつつ筆を置こうと思います。

ぜひ中古ランキングもご覧ください。

【Voigtlander】最強コスパで超描写!今このレンズを知らないと勿体ない!

今回ご紹介するのは『Voigtlander MACRO APO-LANTHAR 65mm F2 Aspherical』その名前の通り少し変わった画角のマクロレンズです。

一般的にカメラの標準レンズと言えば「35mm」や「50mm」が挙げられます。

スマホの標準画角として採用されている事が多い「28mm」は人間の視野に近いとも。

ポートレートで重宝されるのは「85mm」や「135mm」の中望遠域。

風景、建築の撮影をしたいのであれば超広角の「15mm」付近をお探しの方も多いです。

野鳥やモータースポーツは「400mm」や「800mm」の超望遠が無いと寄り切れない…このように焦点距離にはそれぞれ「得意」があるもの。

「65mm」は、バランスのいい標準画角「50mm」よりも少し狭く、ポートレートに適した中望遠「85mm」には寄り足りない…これだけを聞くと何とも掴みどころが難しいレンズだと思われがちですが『Voigtlander MACRO APO-LANTHAR 65mm F2 Aspherical』はその第一印象を必ずひっくり返します。これを知らないと勿体ない。

MACRO APO-LANTHAR 65mm F2 Asphericalはここがすごい。

とにかく圧倒的な描写力

本レンズは「マクロレンズ」「65mm」と気になる要素が並ぶレンズですがそれ以前にまず知っていただきたいのは描写の鋭さ。

マクロレンズという特性上被写体との距離が近くなることは必至。近づいた分被写界深度が浅く見えるため、そのボケとの差を明確に描くために非常に正確な描写が必要になるのです。

いきなりこのレンズの本領である最短付近でのマクロ作例です。

まずこの描写の為に生まれた妥協無き最強レンズであることは言うまでもありません。

本レンズの最大撮影倍率は0.5倍、つまり「ハーフマクロ」と呼ばれるレンズ。

被写体を実際の半分の大きさにしてセンサーに写すことが出来ることを意味します。

中古であれば10万円以下で手に入るレンズとは到底思えないクオリティ。

マクロ撮影をする場合はもちろん、初めてのマニュアルフォーカス単焦点にもおススメの1本です。

すごいのはマクロ撮影だけじゃない

ここまでの説明であれば「マクロ撮影に強いマニュアルレンズ」で終わってしまいますが、このレンズが凄いのはマクロ最強の称号を我がものとしながら“マクロ撮影だけじゃない”ところにあります。

ハイクオリティなマクロ撮影を実現するために生まれた描写力は、一般的なレンズの常識を遥かに超え多くのシチュエーションで大暴れするのです。

新千歳から飛び立ったばかりの空から写した夕景です。

遥か眼下に広がる白老、登別あたりの山々と海岸線。つい広角で撮りたくなるところを敢えて切り取ることによってこのように絵画のようなバランスで画を作ることが出来ました。レンズが良く、空気が澄んでいたことも重なり山々との輪郭もハッキリと写し出されています。

このレンズを使用する際は、広い風景に対してもまずはファインダーを覗き込んでみて下さい。

65mmの画角と描写力が「ここだ」と感じさせるカットを必ず見つけ出してくれます。

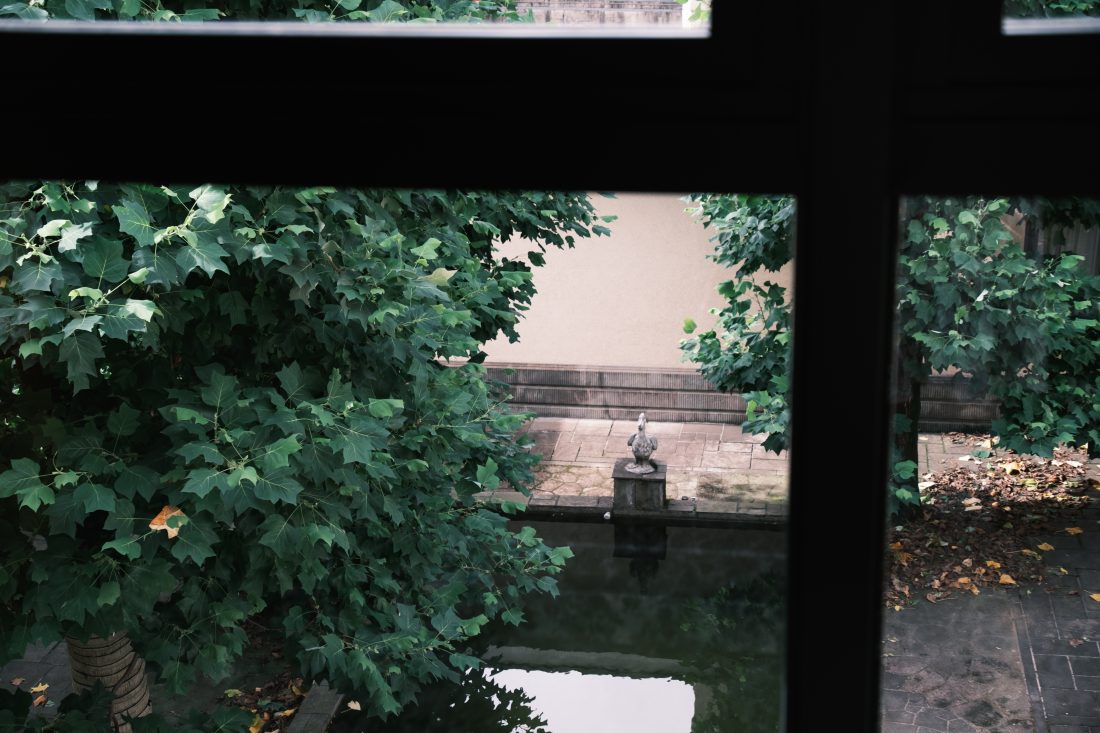

距離にして約5-60mほどの被写体に向けた一枚です。

大口径と言っても差し支えないF2開放での撮影なので手前の窓枠は滑らかにボケに沈み、またこの窓枠の前後でもボケ量が異なることが見て取れるかと思います。この距離感で被写体を強く描写できていることも目を見張りますが、この前ボケの解け方も是非よく観察していただきたい特長。挟角そして大口径、それでいて破綻の無い描写を追い求めているからこそのこの結果です。“浮き立って見える”とは本当にこのこと。私は2019年にこのレンズを買いましたが、今に至るまでこの魅力を代替できるレンズは発見できていません。

一般的に遠い被写体にピントを合わせようとする時、ある一定の距離から先は所謂「無限遠」の被写界深度の中に収まってしまうためシビアに追い込むことは難しい事が多くあります。一方でこのレンズに関しては最短の30cmから無限遠まで、ピントヘリコイドの微妙な回転に伴い無段階でピントの“山”というものを感じることができます。

つまり、それだけ解像しているということ。マニュアルフォーカスのみであることに忌避感を覚える方もおられるかもしれませんが、この本当の意味での無段階ピントを理想的に写真へと昇華するためにはマニュアルで合わせることが不可欠なのです。遠い山々が左手の微妙な動きで輪郭をあらわにする様はさながら世界を操っているかのよう。愛用しているからこそ辿り着いたこの表現は大げさではありません。

『Voigtlander MACRO APO-LANTHAR 65mm F2 Aspherical』の魅力、体感して頂けていれば幸いです。

“65mm”の画角はここで活きる!

あまり聞き慣れない「65mm」という焦点距離、実は特殊な魅力があります。

それは視野倍率が0.78倍のEVFにおいて肉眼と見える範囲がほぼ同じ、ということ。

簡単に言い換えると、ファインダーの中の景色と外の景色が同じ広さに見えるということになり、右目でファインダーを覗きながら左目を開けても被写体が同じ大きさで見えるのです。

言うなればライカの「レンジファインダー」のように、写真に写る範囲の外まで見えている状態で構図を考えることが可能であり、

これはマクロ撮影時はもちろん、風景やポートレートでも両目を使って情報を大きく取り込み構図をより柔軟に決めることが出来るというメリットがあります。

雨の降る暗いバスの中、両目で情報を収集して構図を考えながらシャッターを切ったことを覚えています。

アンダー目にすることで雰囲気をぐっと強めるためファインダーの中はほぼ真っ暗。

一方で人の目は優秀です。左目では闇に慣れた景色を見て、右目ではファインダーを見ていました。

SONYのカメラでこれを楽しむことが出来る「0.78倍」のファインダーを搭載しているのは「α7IV」などの数機種。

これからアポランター65mmを使ってみたいという方はぜひボディ選びの参考にしていただき、反対に対象のボディをお持ちの方は一度このレンズで試していただきたい魅力のひとつです。

もちろんこの特徴を除いても「65mm」は大変面白く魅力的な画角。

標準とされる画角から半歩だけ被写体に寄ったような絶妙な広さ・狭さは望遠レンズとはまた違った没入感を生み出すのです。

風景に向けるのも良し、テーブルフォトを撮るのも良し。

私個人の好みで言うと、道の続く方へとフォーカスする画作りがおススメ。

林道も街角の風景も肉眼よりも明らかにボケて、65mmの画角で切り取られることで日常を作品に変える効果が生まれます。

カメラ別作例写真で紐解く魅力。

ここからはカメラごとに【Voigtlander MACRO APO-LANTHAR 65mm F2 Aspherical】を使用した際の作例をご紹介。

“上手に買う”、“最高峰で使う”、“新対応マウントで使う”、の3本立てです。

【旧モデルと侮るなかれ】コスパ最強セット SONY α7RIIIで撮る。

SONYファンにとっては納得の人気機種【SONY α7RIII】は【Voigtlander MACRO APO-LANTHAR 65mm F2 Aspherical】との相性が最高。

今でこそ6000万画素センサーの登場により高画素1位の座を明け渡して久しいですが、当時の4200万画素と言えば紛れもない高画素カメラです。更に言うとこのレンズとカメラはどちらも発売が2017年のモデルであり、少なくともSONY専用レンズとして生産されたアポランターはα7シリーズ、特に高画素モデルのRシリーズを意識していないという方が無理があるというもの。

最適化されたと言ってもいい写りのベストマッチに当時魅せられた方も多いはずです。

最新機種である【SONY α7RV】からすると2世代古い機種となり、中古の相場は新品販売当時の1/3にまで迫るような価格感。

この写りを実現しながらレンズと併せても約20万円という、コストパフォーマンスが非常に高い組み合わせです。

【Voigtlander MACRO APO-LANTHAR 65mm F2 Aspherical】を試したいと思っていただけた方はこのセットをぜひご検討ください。

いくつかこの組み合わせで撮影した記事をご紹介。

『【SONY】風鈴、金鳥、線香花火』

『【Voigtlander】4年目のアポランターも1位の座を譲らない。』

4年前の記事ですがさらに4年が経過した今でも評価が変わることはなく。もう殿堂入りを考えなければなりません。

旅行も動画も物撮りも、使い手に馴染めばなんだってこなせる超優等生レンズ。

【SONY α7RIII】の描き出す色の雰囲気とも相性が良いように思います。

▼【SONY α7RIII】はコチラから!▼

【最強カメラ×最強レンズ】αの最高峰 SONY α7RVで撮る。

SONY αシリーズにおける高画素モデルの最高峰【SONY α7RV】こそ【Voigtlander MACRO APO-LANTHAR 65mm F2 Aspherical】を使用するうえでの現代の理想形といえるでしょう。

撮影中は気付かない細やかなディティール、拡大してみて分かる表現力はさすが6000万画素の底力。

一方で2017年に発売されたレンズ側からしてみればα7RVの高画素センサーはもはや未知の領域。

センサーの高画素化にレンズの描写力が追い付いていないという意見もちらほらありますが、まだそれをはっきりと実感するようなレベルの話では無く8年が経過しようとしてもなお活躍するレンズであることは間違いありません。

▼【SONY α7RV】はコチラから!▼

【SONYだけじゃない!】待望のZマウント Nikon Z7IIで撮る。

卓越した描写のこのレンズをSONY以外でも使ってみたいという要望はかねてより聞き及んでいましたが、ついにそれを現実の物としたのは「Nikon Zマウント」でした。2022年に発表されるや否や大人気の1本に。今回はNikonZマウントカメラの中でも高画素機である【Nikon Z7II】で撮影した作例写真をご紹介しています。

こちらの『【Nikon】やっぱり!Nikon。』という記事で掲載された写真です。

記事中で紹介される生粋のNikonユーザーが選ぶ選りすぐりのレンズの中でもひときわ目を引く写真。

真骨頂であるマクロ撮影でのピントの立ち上がりとボケ感の強烈さが画に良いコントラストを生み出しています。Zマウントでも魅力は十分に健在の様子。

文中でも「マクロについてはこれを選べば正解でしょう。」とお墨付き。これは今でも塗り替えられてはいないはずです。

▼Nikon Zマウント用はコチラから!▼

「APO-LANTHAR」はまだまだここが面白い!

「APO-LANTHAR」の称号“あの3本線”の意味。

“APO-LANTHAR”とはオーストリアで創業したレンズ・カメラメーカーであるフォクトレンダー社が1951年に発売した『BESSAⅡ』というフィルムカメラのレンズに事を発します。

レンズ構成を同じくする「HELIAR」に新しい素材を採用することによって色の収差を強力に補正し、結果的に非常に良好な描写を得られる「APO-LANTHAR」の誕生です。1930年代後半にはカラーフィルが普及してきたこともあり、その時代の波に乗る形で生まれたレンズということとなります。

現代では当時の意思を受け継ぎ、COSINAが展開するVoigtlanderブランドにおいて特に性能の高いレンズに与えられる称号のひとつ。

この「Apochromat(アポクロマート)設計」という収差を強力に補正するレンズ設計は、当時からこの名前が付くレンズの多くはとても高い性能を誇ります。

外観で分かる特徴は当時から今まで受け継がれている「赤」「緑」「青」の3本線。

これはご想像の通り「赤:R」「緑:G」「青:B」、光の三原色を表しており、当時から色を、そして光を正しく写すという事にかけてのプライドを感じるトレードマークなのです。

COSINAが展開するVoigtlanderブランドレンズとして発表された1本目のアポランターこそが今回ご紹介したこの【Voigtlander MACRO APO-LANTHAR 65mm F2 Aspherical】。

2017年の発表当時、『BESSAⅡ』を彷彿とさせるこの3本線が施されているのを見て感動した方も多いはず。2025年現在においてもまだこの特徴は新しいアポランターに受け継がれています。

「APO-LANTHAR」は65mm以外のバリエーションも実はすごい。

“APO-LANTHAR”の名を冠するレンズは2017年以降少しずつ増えています。

SONY Eマウント用に4種類、Leica Mマウント用に5種類、Nikon Zマウント用に3種類。

どれもまっすぐに画質を追求したいいレンズたちばかり。ただしその中でもやはり【Voigtlander MACRO APO-LANTHAR 65mm F2 Aspherical】が群を抜いている印象。

個人的な愛着も含めて、にはなりますが。

▼SONY Eマウント▼

▼Leica Mマウント▼

▼Nikon Zマウント▼

まとめ

いかがでしたでしょうか。

端正な描写、滑らかかつ大きなボケ感、使いようによっては化ける65mmという画角、そして何と言っても真骨頂のマクロ撮影。

性能の一つ一つを見れば特殊な機能が備わっているわけではなく、他にはない個性的なアイデアがあるわけではありませんが、それらが全て重なり合って“替えが効かない”という強力なアイデンティティを構成するレンズのご紹介でした。

実はこの記事を書いている私自身も【Voigtlander MACRO APO-LANTHAR 65mm F2 Aspherical】を愛用し、そして魅力を十分に知ったうえで今回言語化を試みた次第です。

読み始めの時点では「マニュアルフォーカスの変わった画角のマクロレンズ」という印象だったかもしれませんが、それが少しでも魅力的なものに変わっておりましたら嬉しく思います。

記事中でも何度かご紹介しましたがこのレンズの発売は2017年、実に8年前のレンズ。それでいてなお対抗馬が現れず、ファンを増やし続けているというのは他のレンズではそう多くない印象。

カメラの高画素化に伴って第2世代が出るかもしれないと想像を膨らませるのも楽しいのですがこのスペックでは当分それは無いかもしれません。

その人気がゆえに中古の相場はなかなか下がってはくれないレンズなので、欲しい、と感じた時こそが買い時です。ぜひこの夏の一本としてご検討ください。

【Panasonic】新製品コンビで行く東京散策

7月某所、筆者は新製品の「LUMIX S1II」(以下S1II)と「LUMIX S 24-60mm F2.8」(以下24-60mm F2.8)を持って東京周辺を撮影してきました。S1IIは新開発の部分積層型センサーを搭載しており、スチル撮影・ムービー撮影共に十分な運用が可能で、非常に優れた万能カメラであります。

今回の撮影のスタートは芝公園付近から。

この日は天候が安定せず、日中でも比較的薄暗い日が続き、空のグラデーションが微妙な一日でした。しかしながらS1IIの豊かなダイナミックレンジのおかげでハイライト部分の雲を上手に収めることが出来ました。

歩いていると急にスズメが飛んできて、咄嗟にカメラを向けてみました。現代のミラーレスカメラでは当たり前になってきた像面位相差AFを搭載しておりますが、以前のPanasonic機と比べて圧倒的にAFスピードが速くなったと感じました。おそらく前世代に多く搭載されてきたコントラストAFではなくなったからでしょう。

また、Panasonicのミラーレスカメラは手振れ補正が非常に強靭で、S1IIも同様に素晴らしいボディ内手振れ補正を有しています。今回は日中の撮影でそこまで助けになる機会は少なかったですが、望遠側で被写体を待ち構える時にとても役に立ちました。数字ベースで説明すると中央部で8.0段、周辺で7.0段の手振れ補正を搭載しています。他メーカーと比較すると数字上では負けているものの、実際に使用してみると他メーカーを凌駕すると感じました。まるでジンバルに乗せいている様な安定感があり、これは他メーカーではない大きな特徴です。

ここまでボディに関して述べてきましたが変わりましてレンズについて少し話させてください。6月末に新発売された24-60mm F2.8ですが価格・画質・重量の全てをバランスよく兼ね備えています。F2.8通しのズームレンズなのにも関わらず価格は約13万円に抑えられています。画質も個人的には良い発色と強いシャドウ耐性が素晴らしいと感じました。重量はなんと544gと非常に軽量です。今回はS1IIとの組み合わせですが、コンパクトモデルであるS9との相性も抜群です。

一般的にF2.8通しのズームレンズと言えば、24-70mmが一般的ですが、このレンズは望遠側で10mm短い60mmです。多くの方はこの10㎜の違いが心配要素かと思いますので、同じ位置に立ってどれくらいの範囲を撮影できるか試してみました。

東京駅に移動しました。

広角側24mm

望遠側60mm

ここまでの範囲が撮影できればおおよその撮影は対応できると感じました。

解像力も申し分ありません。

そしてもう一つ特徴的なものが最短撮影距離です。焦点距離30mmで撮影倍率0.3倍とクォーターマクロ以上の近接撮影性能を誇ります。

今ならレンズに関してメーカーキャッシュバック対象で1万円がキャッシュバックされます。この機会に新しい機材で楽しんで下さい。

筆者が5年近く愛用しているおすすめストラップ

ストラップの長さを自由自在に変更できます。ストラップ自体も車のシートベルトのような素材で持ち運びも非常に容易です。カメラの種類を選ばず使用できます。

特別イベント「TOP NOTCH」(トップナッチ)を9月15日に開催いたします

2025年9月15日(月・祝)、第2回目となるオフラインイベント「TOP NOTCH」(トップナッチ)を開催いたします。

会場は前回ご好評をいただいた、東京都渋谷区表参道レストランCasitaで17:00開場、17:30開始となります。

オフラインイベント「TOP NOTCH」(トップナッチ)とは、カメラを「ファッション」と捉え、新たな価値観を提案するパーティーイベントです。

今回のテーマは「融合」

時を重ねたものと、今を生きる感性が出会いタイムレスな美しさとなる、そんな空間を目指しました。

ー場所 / お食事ー

「TOP NOTCH」を開催するレストランCasitaは、人の温かみを感じることのできる場所です。

広々とした内装と落ち着いた雰囲気、バーカウンターを備え、優雅なお時間をお過ごしいただけます。

レストランCasitaで味わう洗練されたビュッフェ形式のお食事とオリジナルカクテル・フリードリンクを心ゆくまでご堪能ください。

ーFashion Showー

ファッションと現行カメラの融合をテーマに、現行カメラをファッショナブルに持ち歩くスタイルを提供するファッションショーを行います。

インスタレーション形式がメインのファッションショーで、ドライフラワーと生花を使用した装飾もお楽しみいただけます。

また、ファッションショー以外の時間にはゲストの方々が使用できるフォトスポットとしてもご利用いただけます。

ーHands on Galleryー

Map Camera ・ GMT/ BRILLER ・ KINGDOM NOTEから特別な逸品を展示し、美術館に来たような世界観をお楽しみいただけます。

ーMini Photo Spotー

プレミアムコレクションやオリジナルカクテルを置いて撮影することのできるフォトスポットを設置いたします。

ご自身の愛機も置いて撮影が可能ですので、ぜひ撮影した写真をSNSでシェアしてみてください。

ーOrignal Drinkー

レストランCasita全面協力のもとオリジナルカクテルを作成・提供いたします。

通常メニューとは別に、今回の装飾で使用しているお花や、カメラのイメージをプロのバーテンダーの方にお伝えし、アルコールとノンアルコールのカクテルを特別に作成いただきました。

味覚だけではなく、視覚も楽しんでいただける演出もございますので、バーテンダーの方の手元にもぜひご注目ください。

ーOriginal Pinsー

当日ご来場いただいたゲストの方へ、TOP NOTCHオリジナルピンズをお渡しいたします。

前回とは違う、新たなデザインのピンズを制作いたしましたので当日のお楽しみに!

また、夏シーズンのピンズ着用方法について公式Instagramにてご紹介しておりますので、ぜひご覧ください。

参加お申し込みは2025年9月8日(月)までを予定しております。

ただし、予定数に達し次第販売終了となります。お早めにお申し込み下さいませ。

皆さまとお会いできることをスタッフ一同心より楽しみにしております。

▼参加お申し込みはこちらから▼

【2025年版】買ってよかった!私の「発見=FINDS」を写すBEST BUYカメラ

BEST BUY LibraryCanonEOS R6FUJIFILMMapCamera 31st AnniversaryOM SYSTEM ズームレンズOM SYSTEM 単焦点レンズOM-1 MarkIISIGMATAMRONX-T4やさしいカメラ記事ズームレンズを楽しむ単焦点を楽しむ夏満喫

マップカメラの31周年創業祭がついにスタート!日頃お客様からご愛顧をいただき、今年で31周年を迎えることが出来ました。創業祭に併せ、毎年テーマを決めてお客様に楽しんでいただけるシリーズブログを執筆していますが、2025年は「BEST BUY」がテーマです。

新しい機材との出会いは、いつも胸が高鳴るもの。しかし、選択肢が多すぎて迷ってしまうこともあります。この「BEST BUY」シリーズは、そんなあなたの疑問や悩みに寄り添い、本当に「買ってよかった」と思える逸品をマップカメラスタッフが厳選してご紹介します。性能、使い心地、そして所有する喜び。手に取るたびに新たな発見がある、そんな魅力溢れる製品の世界へ、ようこそ。

1. BEST BUY for FINDS:日常に輝く宝物を見つけよう

いつも持ち歩くカメラで、何気ない日常に潜む小さな発見、「FINDS(ファインズ)」を見つけ出し、写真に残す喜び。この記事では、筆者がマップカメラスタッフとして日々様々なカメラと出会う中で見つけた、心ときめく瞬間と、それを引き立てる「本当に買ってよかった」逸品カメラの魅力をご紹介します。「Camera is Fashion」を体現する、さまざまな写真体験のヒントがここにあります。

私たちの生活は、見慣れた景色や繰り返されるルーティンで満ちています。しかし、少しだけ視点を変え、心を開いて街を歩けば、そこには無数の「FINDS」が隠されています。「FINDS」とは、まさにあなただけが発見した、日常の中の小さな宝物。それは、ふと目に留まった光の具合、予期せぬ瞬間の人々の表情、あるいは古びた建物のディテールかもしれません。

この記事でお伝えしたい「BEST BUY for FINDS」とは、「日常に潜む小さな宝物(FINDS)を見つけ出すための、最高のカメラを見つけよう」という提案です。カメラを手に、ふと目に留まる光の具合、予期せぬ瞬間の人々の表情、あるいは古びた建物のディテールなど、見慣れた景色の中にも無数の「FINDS」が隠されています。あなたの好奇心を刺激し、心ときめく瞬間を写真として残す喜びを、最高の相棒と共に体験しましょう。

2. 「Camera is Fashion」が示す、私とカメラの特別な関係性

マップカメラが掲げるスローガン「Camera is Fashion」。これは洋服の話や、単に「カメラはおしゃれなアイテム」という意味ではありません。カメラを持つこと、そして写真を撮るという行為そのものが、私たちの個性やライフスタイルを表現する「ファッション」である、という深い意味が込められています。ひいては、私たちの人生は「ファッション」なのです。

カメラは、洋服やアクセサリーと同じように、その人のセンスや趣味を映し出す存在です。筆者自身、日々の気分やどんな「FINDS」に出会いたいかによって、持ち出すカメラを使い分けています。今日のコーデに合うコンパクトデジタルカメラ、風景を切り取るミラーレス一眼カメラ、あるいは気持ちよくスポーツをとる日は一眼レフ、といった具合です。その日の相棒を選ぶこと自体が、筆者にとっての「ファッション」の一部なのです。

そして、この「BEST BUY for FINDS」という視点は、単に高性能なカメラの所持したり、たくさんのカメラを持つことを推奨するものではありません。どんなカメラであっても、使い手の視点と好奇心があれば、最高の「FINDS」を見つけることができます。大切なのは、あなた自身の感性でシャッターを切り、日常に輝く瞬間を写真として残すこと。そして、そのカメラが、あなたの「FINDS」を見つけ出す旅において、最高の「逸品」となってくれるか、という点なのです。

3. 私が見つけた「FINDS」な瞬間:作例で綴る発見の物語と最高の相棒

それでは筆者が見つけてきた「FINDS」を、具体的な作例とともにご紹介します。使用機材を明記しており、それぞれの写真が、どんなカメラで、どんな風に捉えられたのか、そしてそのカメラが、いかにこの「FINDS」を見つける旅の「逸品」として活躍してくれたのか、ぜひご注目ください。

偶然のハート:自然が織りなすアート

Canon EOS R6 + RF24mm F1.8 MACRO IS STM

ある公園で、何気なく見上げた木々。葉っぱが茂る中に青空が垣間見え、偶然にもハート型の隙間ができていました。この夏だけの木々のいたずらが生んだ、自然のアート。こんな発見は、カメラを構えていなければ見過ごしてしまったでしょう。

24mmの広角で素早く構図を決められること、カメラを頭上にあげて構えても安定する軽快な機材は「FINDS」探しの定番。「EOS R6」のようにオートフォーカスが速いことも重要です。

★「FINDS」ポイント:普段意識しない自然の造形美。光の当たり方で形が変わる、刹那の美しさ。

砂が舞い上がる浜辺を、富士山が見守る

OM SYSYTEM OM-1 Mark II + OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS

都心から少し足を延ばしたところにある、お気に入りの砂浜。ここはいつ来ても風が強く、それにより波が高くなったり砂が舞い上がったりします。日によってその表情は異なり、時には非現実的な世界を「FINDS」できるのが面白み。

機材は、山の存在感を大きくするために超望遠レンズで撮りました。OM SYSTEM/OLYMPUSといえば防塵・防滴で、このように砂が舞い上がる場所でも安心です。

★「FINDS」ポイント:望遠レンズで圧縮することで加速した、非日常。

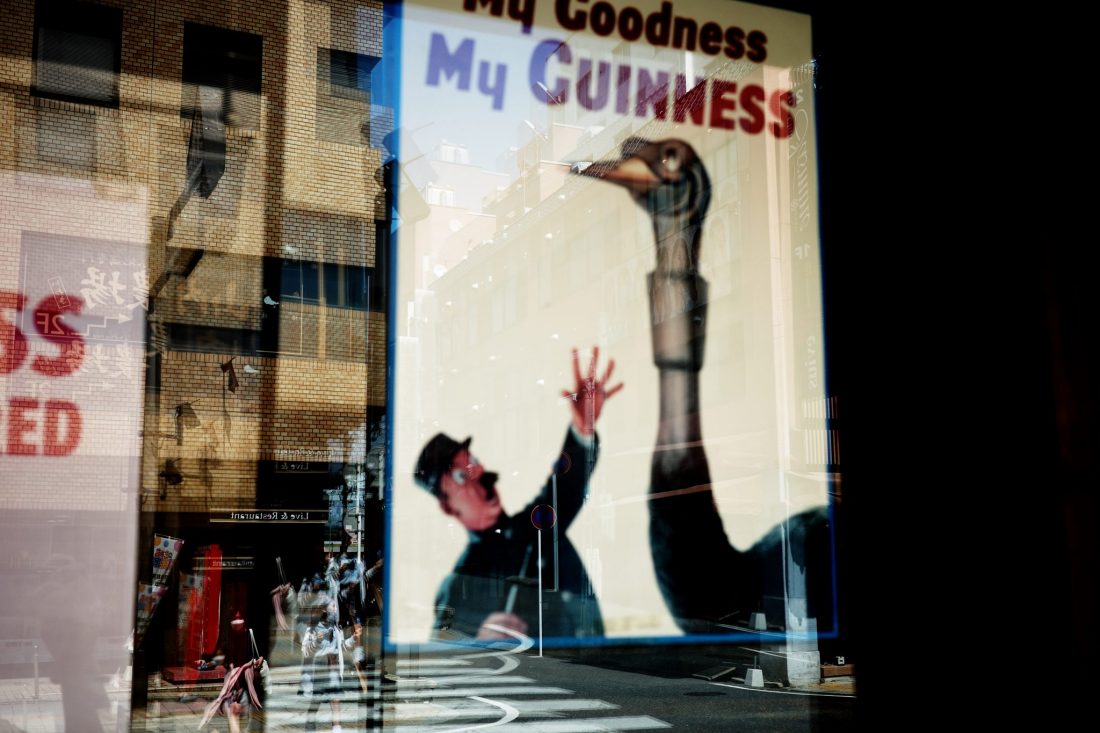

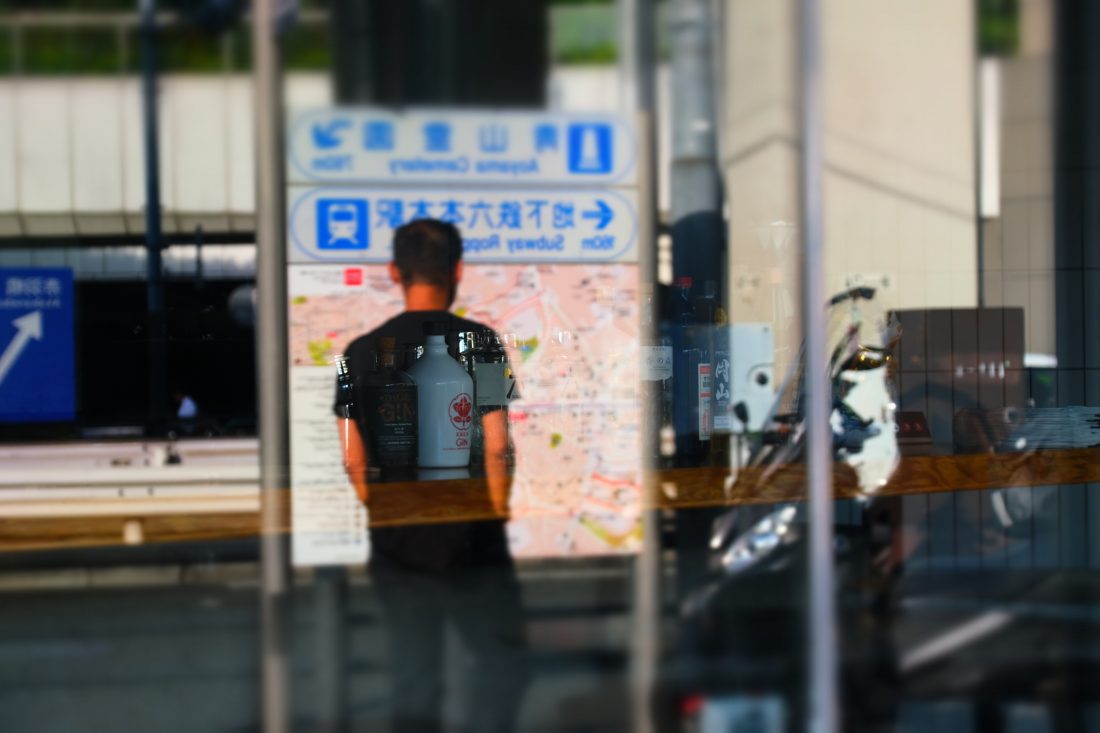

ショーウィンドウ越しの不思議

FUJIFILM X-S10 + SIGMA Contemporary 16-300mm F3.5-6.7 DC OS

ショーウィンドウに映り込んだ街の風景と、その向こう側に陳列された商品のレイヤーが重なり合った瞬間。たまたまショーウィンドウに映った人を撮ったところ、ちょうどその人の背中に向こう側に透けて見えた酒瓶が重なり、まるでその人の気持ちを覗いてしまったかのような錯視の写真が撮れました。

こうした街中のシャッターチャンスを逃さないためには、ズームレンズがいいでしょう。小型でシャッター音を小さくできると、悪目立ちしません。

★「FINDS」ポイント:光の反射や透過が織りなす偶然の芸術。見慣れた場所での予期せぬレイヤー。

見上げた空を分かつもの

FUJIFILM X-T4 + TAMRON 18-300mm F3.5-6.3 Di III-A VC VXD X-Mount

何気なく見上げた空も、『X-T4』にかかれば一瞬でアート作品に変わります。ビルの質感や、薄雲の影の濃淡、暑いせいか少し元気のない枝葉の感じまで、その場の空気感をまるごと閉じ込めたような一枚です。フィルムシミュレーション「Classic Neg」を使用し、落ち着きつつもコントラストが効いたトーンで日常の一瞬を表現しました。

★「FINDS」ポイント:影から突然現れた飛行機がビルに反射するという、日常に潜む物語。

時が止まっていたかのようなレトロなプリン

FUJIFILM X-T4 + TAMRON 18-300mm F3.5-6.3 Di III-A VC VXD X-Mount

昔ながらの佇まいの硬めのプリン。誰もいないその空間は、まるで時が止まったかのような静けさに包まれ、ノスタルジーを感じさせます。

低照度のため、シャッタースピードを上げられない状況。でも手ブレ補正にも定評のある『X-T4』が相棒なら安心です。『X-T4』のルックスはこんなカフェのテーブルに置いてもおしゃれに決まります。

★「FINDS」ポイント: 日常の喧騒から離れた、静かで心落ち着く空間の発見。

面白そうだと思ったら、試してみる!

OLYMPUS PEN-F + M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm F2.0

波打つガラスがあったのでそれを通して撮影したところ、この日の猛暑を表したような写真を作ることができました。「FINDS」のチャンスをものにしたというわけです。

主旨を思えばガラス自体はボカしたいので、つけていたF2.0という明るいレンズは大正解。ガラスに近づけて撮るときにもレンズが短いおかげで、距離感を測りやすかったです。

★「FINDS」ポイント: 気温をも写すアイテムを見逃さなかったおかげの「FINDS」。

人々の営みを「FINDS」

OM SYSYTEM OM-1 Mark II + M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8

高所からの撮影が好きな方は多いかもしれません。筆者もそのひとりです。こと夜景においては、無数にある光のひとつひとつが人々の営みのように感じられて、それらをまさに俯瞰の感覚で眺めたり、自分はどうなのか振り返ったりして、新たな発見(=「FINDS」)を得られます。

展望台は三脚が禁止であることがよくあり、そんなときは「OM-1 Mark II」の強力な手ブレ補正や小型・軽量であることが活躍します。今回はハイライトが広がるよう設定して撮りました。

★「FINDS」ポイント: 人々の営みの豊かな表情を感じるのに、発光する看板たちが能面のように無表情であることのおかしみ。

4. 街と心を旅する私だけのルール:多様なカメラでFINDSを探す

私はマップカメラで働く中で、数えきれないほどのカメラやレンズに触れてきました。そのおかげでいろいろな機材を所持し、決まったカメラを使うのではなく、その時々の直感で相棒を選ぶという、非常に恵まれた環境にあります。これも私なりの「FINDS」を見つけるための大切な条件です。

具体的には、以下のようなこだわりを持って、よく都心から1時間半程度の範囲で「FINDS」を探す旅に出ています。

- 意図せず、偶然に任せる: 完璧な計画は立てません。ふらりと街を歩き、目に留まったもの、心が動いたものをカメラに収めます。

- 視点を変える: いつもの通勤路でも、下を見たり、上を見上げたり、普段通らない細い路地に入ってみたり。カメラを構えることで、世界が違って見えます。

- 光と影を意識する: 時間帯によって変わる光の表情は、同じ場所でも全く異なる「FINDS」を生み出します。特に夕暮れ時や雨上がりの光は格別です。

- 人々の営みに寄り添う: 街は生き物です。そこに暮らす人々の何気ない仕草や、お店の賑わいなど、日々の営みの中にこそ「FINDS」が隠されています。

- あえて不完全を楽しむ: ブレてしまった写真、意図しない写り込み。それもまた「FINDS」の面白さです。完璧でなくても、その瞬間の感動が伝われば、それが最高の写真です。

これらのルールを胸に、今日も筆者はカメラを手に、街の新たな発見へと繰り出します!

5. 始めよう!カメラと見つける「FINDS」のある暮らし

いかがでしたでしょうか。私たちが日々出会う「FINDS」は、特別な場所やイベントの中だけにあるわけではありません。いつも歩いている道、いつもの景色の中に、新たな発見は無限に隠されています。そして、その発見を写真として残すことこそが、日常をより豊かにする、最高の「Camera is Fashion」なのかもしれません。

筆者のように、様々なカメラを使い分けるのもいいですが、絶対に必要というわけではありません。「これだ!」とビビッと感じた「逸品」を手に、まずは近所の路地裏を少しだけ寄り道してみるのです。スマートフォンとは違う、カメラで切り取る「FINDS」は、きっとかけがえのない宝物になるはずです。

さあ、今日からそれぞれの「FINDS」探しを始めてみましょう。カメラのある暮らしはきっと、毎日をもっと豊かに、もっと楽しく、そしてもっと「ファッション」に変えてくれることでしょう。

スタッフおすすめの「BEST BUY」お楽しみいただけましたでしょうか。次回もぜひ期待ください。

先日、ソニーから待望のハイエンドコンパクトカメラ「Cyber-shot RX1R III(DSC-RX1RM3)」が発表されました。約10年ぶりに登場した「RX1」シリーズの最新機種は、まさに時代に合わせた正常進化を遂げた一台と言えるでしょう。

長年の沈黙を破り、一体どのような進化を遂げ、どんな新機能を搭載して戻ってきたのでしょうか。その姿を目にした瞬間から、期待と興奮が止まりません。マップカメラWebサイトからご予約受付中となります!

SONY Cyber-shot RX1R IIIの概要

2025年8月8日発売予定のSONY Cyber-shot RX1R III(DSC-RX1RM3)はハイエンドコンパクトカメラに属するシリーズとなり「R」に関しての表記はローパスフィルターの有無による名称になり高画素(Resolution)とは異なります。RX1RIIでは光学式可変ローパスフィルターを搭載していましたが今回は非搭載となりました。有効画素数約6100万画素を持つ本機種の解像力を体感することができ、シャープで細部まで鮮明な写真を撮影することが出来ます。デジタルスチルカメラに属される本機種ですが動画の撮影でも4K30Pの4:2:2の10bitで撮影が可能で動画の撮影も行えるのも嬉しい変更点です。

今回は、そんな話題の新製品を一足先にソニーストアで体験してきました。実際に体験して感じた魅力を、デザイン・操作性・機能面などさまざまな視点からレポートいたします。フルサイズコンデジをお探しの方、そして待望の後継機種の発表を待ち望んでいた方はぜひ最後までご覧ください。

ビューファインダーの変更

ビューファインダーがポップアップ式から変更され電子ビューファインダーを搭載しました。このような設計になったことでよりコンパクトな見た目になりカメラとして携帯性が向上し、水平垂直なフラットなボディになりました。「いつでも」持ち運びたくなるカメラの要素として「コンパクトさ」は非常に重要視される部分です。バッテリーが大型化したにもかかわらず質量としては前モデルに比べて約10gの軽量化を実現しました。

液晶モニター

液晶画面の変更

液晶モニターは、従来の可動式から一体型へと変更され、ボディ全体のコンパクトさがより際立つデザインに。さらに、タッチ操作にも対応したことで、まるでスマートフォンのように直感的な操作が可能になりました。メニューの切り替えやピント合わせもスムーズに行え、操作性が大きく向上しています。メニューUIも更新されており視認性が向上しました。

ボディを縦にしたときも見やすい操作画面

画面に表示される撮影情報のレイアウトを、縦横どちらの向きにも対応。カメラの向きに合わせて表示が自動的に切り換わり、SNS用の縦撮り動画など、さまざまなシチュエーションでもスムーズに対応します。ファインダー内も同じように変動し視認性も向上しました。

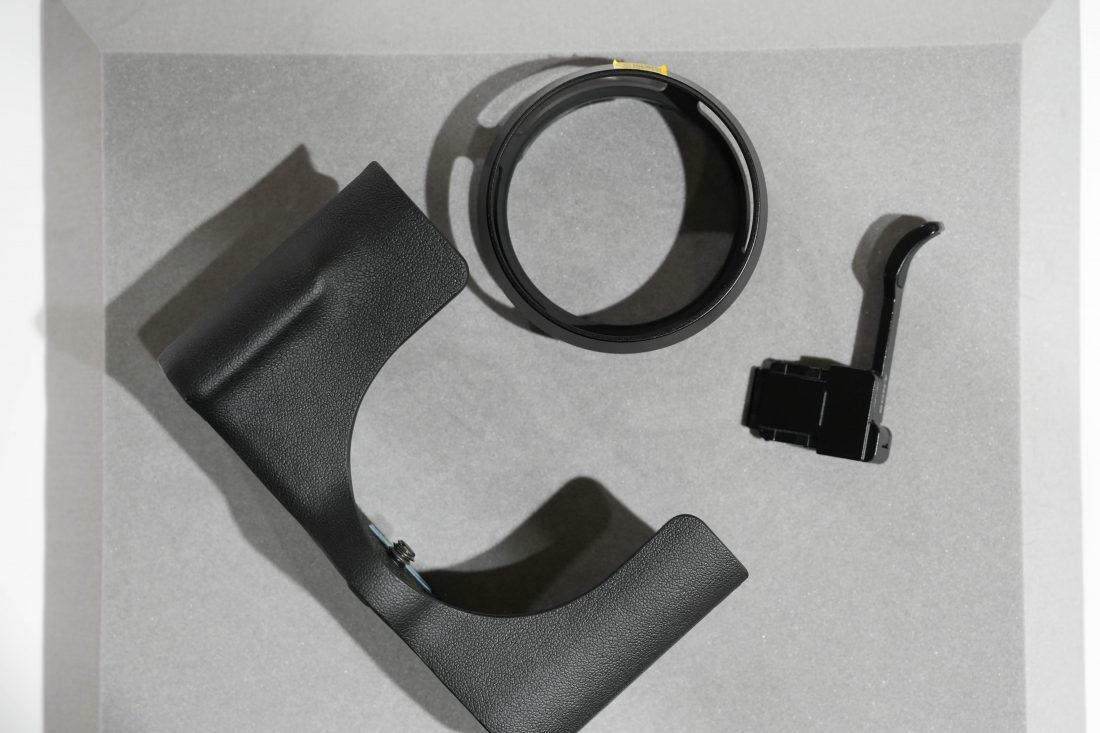

多様なアクセサリーに対応

所有欲がさらに満たされる外付けアクセサリーも多数ございます。既に発売が予定されている「サムグリップ TG-2」「レンズフード RX1RIII用 LHP-1 J2」「ボディケース RX1RIII用 LCS-RXL」のアクセサリーが発売予定となっておりレリーズボタンを装着することができ当店で販売している「クライネ」が使用できます。その他昔ながらのレリーズケーブルも差し込みで使用可能な点も面白い点です。

ストレスを感じさせない更なる進化

記録メディア

SDXC/SDHCメモリーカード(UHS-II/UHS-I)に対応したことで、データの読み書き速度が大幅に向上。高画素化や4K動画対応といった最近のトレンドに合わせて、記録メディアの面でも着実に進化しています。これにより、連写や高ビットレート動画の撮影もより快適に行えるようになりました。もちろん従来のUHS-I対応カードも使用可能ですが、UHS-II対応カードを使うことで最大限のパフォーマンスを発揮できます。バッテリーもRX1RIIに採用されていたNP-BX1からNP-FW50に変更され、撮影可能枚数が向上しました。

新たに搭載されたクリエイティブルック「FL」

カラープロファイルは従来の「クリエイティブスタイル」から、より表現力の高い「クリエイティブルック」へと進化。新たに「FL」が3種類追加され、撮影時の雰囲気づくりの幅がさらに広がりました。これにより、写真の仕上がりを自分の好みに合わせて、より細かくコントロールすることが可能になります。後編集を必要とせず、そのままスマートフォンに転送してSNSなどへすぐにアップできるのも大きな魅力です。

最先端のAFシステム

昨今のSONYカメラで主流となりつつある「AIプロセッシングユニット」が本機にも搭載されました。これにより、「リアルタイム認識AF」と「リアルタイムトラッキング」の精度がさらに向上。被写体をより高精度に捉えることができ、AF撮影の信頼性が大きくアップしています。

対応する被写体は「オート」「人物」「動物」「鳥」「昆虫」「車」「列車」「飛行機」と多岐にわたり、どんなシーンでも瞬時に被写体を認識してフォーカス。撮りたい瞬間を逃さず、シャッターチャンスをしっかりと捉えます。撮影する被写体があらかじめ決まっていればそれに合わせることでより恩恵を感じることが出来ます。

最後に

昨今人気である「コンデジ」の最高峰ともいえる今回登場した「SONY Cyber-shot RX1R III」。ソニー幸田サイトで製造された「Made in Japan」モデルであるということも嬉しい変更点でした。国産であることの信頼感、モノづくりへのこだわりを感じます。この小さなカメラに詰め込まれた圧倒的な描写力は、日常の何気ない瞬間を切り取るのには最適です。今後マップカメラでは作例を用いたコンテンツも公開予定となっておりますのでお楽しみいただければと思います。

SONY Cyber-shot RX1R III(DSC-RX1RM3)は2025年8月8日発売予定!Web限定にてマップカメラ2年保証付きですので安心してご利用いただけます。ショッピングクレジットの分割払いをご利用で月々の支払い額を抑えてお支払いも可能ですので合わせてご検討ください。

皆さまのご予約をお待ちしております。

【SONY】キャッシュバックキャンペーンまもなく終了迫ります!

【終了いたしました】

SONYキャッシュバックキャンペーンが始まります!!期間は、2025/6/20(金)から2025/7/28(月)までの約1ヵ月となっております。

こちらの対象期間がまもなく終了迫ります!

期間中にお客様ご自身でキャンペーンにお申込みいただくと、最大60,000円のキャッシュバックが受けられるお得なキャンペーンです。

対象商品は下記ページをご確認ください。

対象品をいくつか紹介していきますので気になる方はこの機会をお見逃しなく!

フルサイズ機オススメ3選

1. SONY α7RV ILCE-7RM5

まずご紹介するのは、SONYのフルサイズミラーレスカメラ「α7R V」。

今回のキャンペーンでも、最大となる¥60,000のキャッシュバック対象製品となっており、非常にお得な機会です。

本機は、SONY初のAIプロセッシングユニットを搭載し、被写体認識性能が大幅に強化され、人物・動物・鳥・昆虫・車・飛行機など、多様な被写体に対して高精度なオートフォーカスが可能になりました。

また、有効画素数約6,100万画素の高解像イメージセンサーと、最新の画像処理エンジン「BIONZ XR」の組み合わせにより、クラス最高レベルの解像力を実現。細部まで圧倒的に美しく描写できるため、風景や商品、アート作品の撮影など、「精密さ」が求められるシーンに最適です。

さらに、ボディ内手ブレ補正は約8段分へと強化されており、高画素機特有のブレやすさを効果的に抑制。手持ちでの撮影でも驚くほど高精細な仕上がりが得られます。

モニターには、4軸マルチアングル液晶を採用しチルトとバリアングルの利点を両立できることで、ハイ・ローアングル問わず自由な構図での撮影が可能です。

高画素ならではのクロップ耐性の高さも魅力で、撮影後のトリミングやリサイズにも強く、大判プリントにも対応できます。

プロ・ハイアマチュア問わず、写真の細部までこだわりたい方にとって理想的な一台です。

¥60,000のキャッシュバック対象品!

2. SONY α7IV ILCE-7M4

次にご紹介するのは、バランスに優れたフルサイズミラーレスカメラ「SONY α7IV」。

今回のキャンペーンでは、¥60,000のキャッシュバック対象製品となっており前回よりも金額が大きくなっています。

上位機種ゆずりの性能と実用性の高さから、プロからハイアマチュアまで幅広いユーザーに支持されているモデルです。

有効画素数約3,300万画素の裏面照射型フルサイズCMOSセンサーと、最新の画像処理エンジン「BIONZ XR」を搭載。高画質と高速処理を両立し、スチルと動画どちらにも高いパフォーマンスを発揮します。

AF性能は、上位機種譲りのリアルタイムトラッキング+リアルタイム瞳AF(人物・動物・鳥対応)を搭載。動体への食いつきが非常に良く、ポートレートからスポーツ、自然撮影まで幅広く活躍します。

さらに、ボディ内5.5段分の手ブレ補正機能により、手持ち撮影でも安心です。暗所や望遠撮影などでも、ブレを最小限に抑えて安定した撮影が可能です。

液晶モニターはバリアングル方式の3.0型タッチパネルを採用し、自由なアングルでの撮影が可能です。Vlogや動画撮影にも相性が良く、マルチに対応ができます。

また、α7IVは写真と動画の切り替えをワンタッチで行える「フォト・ムービー・S&Qダイヤル」を搭載しているため写真と動画どちらも撮影する方にはありがたい機能です。

動画機能も充実しており、4K60p(Super35のみ)、4K30pで記録が可能です。10bit 4:2:2記録やS-Cinetone対応で、動画クリエイターにも嬉しい仕様です。

¥60,000のキャッシュバック対象品!

3. SONY α7C II ILCE-7CM2

最後にご紹介するのは、軽量・コンパクトボディと本格性能を両立したフルサイズミラーレスカメラ「SONY α7C II」。

今回のキャンペーンでは、¥30,000のキャッシュバック対象製品となっております。

有効画素数約3,300万画素の裏面照射型CMOSセンサーと、最新の画像処理エンジン「BIONZ XR」を搭載し、スチルでも動画でも高画質かつ高速な画像処理が可能です。

この性能を、わずか約514gの小型軽量ボディに凝縮しており、日常のスナップから旅行、登山、街歩きまで、どこにでも気軽に持ち出せる携帯性が大きな魅力です。

さらに、AIプロセッシングユニットを搭載し、α7R Vと同様に、高精度な被写体認識AF(人物・動物・鳥・車・列車・飛行機・昆虫)に対応しました。コンパクトながらもプロ機並みのAF性能を発揮します。

ボディ内約7段分の手ブレ補正を内蔵し、手持ち撮影でも安定感のある写真・映像の撮影ができます。さらに、補正を強化する「アクティブモード」も搭載しており、歩き撮りの動画でも滑らかな映像をサポートします。

モニターはバリアングル式のタッチ対応液晶で、自撮りやVlog撮影にも最適。VlogやYouTube用途にも人気の高いモデルです。

加えて、4K60p(Super35のみ) / 4K30p 10bit 4:2:2動画記録にも対応し、S-Cinetoneでシネマライクな色味の動画が簡単に撮影可能です。

¥30,000のキャッシュバック対象品!

Vlog撮影にオススメなカメラ3選

1. SONY VLOGCAM ZV-E1

続いてご紹介するのは、ソニーのフルサイズVlogカメラ「VLOGCAM ZV-E1」。

今回のキャンペーンでは、¥30,000のキャッシュバック対象製品となっており、Vlog撮影を本格的に始めたい方にも嬉しいチャンスです。

ZV-E1は、コンパクトなボディにフルサイズセンサーを搭載した、Vlog向けカメラの中でも異例の高性能モデル。センサーには、有効約1,210万画素の裏面照射型CMOSセンサーを採用し、高感度かつ低ノイズで、暗所でも美しい映像表現が可能です。

また、αシリーズにも採用されている最新の画像処理エンジン「BIONZ XR」とAIプロセッシングユニットを組み合わせることで、被写体の認識・追従性能が大幅に向上しました。顔・目・体だけでなく、複数人の構図や被写体の動きに応じた自然なフォーカス制御が可能です。

動画撮影では、最大4K 60p(アップグレードで120p対応)に対応し、シネマティックな映像表現も思いのまま。さらに「シネマティックVlog設定」を使えば、誰でも直感的に映画のような映像を撮影できます。

5軸のボディ内手ブレ補正と「ダイナミックアクティブモード」によって、歩きながらの撮影や手持ち撮影でもブレをしっかり抑え、高品位なVlog映像を実現。

加えて、ZVシリーズならではの「商品レビュー用設定」や「ぼけ切り替えボタン」など、Vlog撮影をサポートする独自機能も充実しています。映像制作の初心者から上級者まで、幅広く満足できる操作性と画質を両立しました。

軽量で持ち運びやすく、それでいて本格的な映像表現が可能なZV-E1は、旅Vlog、レビュー動画、ドキュメンタリー制作など、あらゆるシーンに対応します。

「魅せる映像」を目指すすべてのクリエイターにとって、理想的な一台です。

¥30,000のキャッシュバック対象品!

2. SONY FX30 ボディ ILME-FX30B

続いてご紹介するのは、シネマラインの映像制作向けカメラ「SONY FX30」。

現在開催中のキャンペーンでは、¥30,000のキャッシュバック対象モデルとなっており、本格的な映像制作を始めたい方にとって絶好のチャンスです。

FX30は、映画制作の現場で求められる高品位な映像表現を、コンパクトかつ手頃な価格帯で実現したAPS-Cサイズ(Super35フォーマット)のシネマカメラ。センサーには有効約2,010万画素(動画撮影時)の裏面照射型CMOSセンサーを搭載し、6Kオーバーサンプリングによる高品位な4K映像が撮影可能です。

映像エンジンには、フラッグシップ機にも採用されている「BIONZ XR」とAIプロセッシングユニットを採用。被写体の認識やAF性能が大幅に向上し、動きのある被写体も自然かつ確実に捉え続けることができます。

カラー表現では、業務用カメラと同様の「S-Cinetone」や「S-Log3」に対応しました。美しい肌色再現や広いダイナミックレンジを活かしたグレーディングにも柔軟に対応し、作品の世界観を余すところなく表現できます。

さらに、シネマライン共通のユーザーインターフェースや、プロ機譲りの操作性・カスタマイズ性を備えており、プロフェッショナルな映像制作に必要な要素を凝縮。タリーランプやファン内蔵の放熱設計、HDMI Type-A端子など、現場での実用性も徹底されています。

5軸のボディ内手ブレ補正(アクティブモード対応)や、AFアシスト・フォーカスマップなどの先進機能も搭載し、少人数での撮影やジンバル運用にも最適です。

本格志向のVlogから短編映画、MV、ウェディング撮影、ドキュメンタリー制作まで。

「創る」を極めたい映像クリエイターにとって、FX30はまさに理想的なクリエイティブツールです。

¥30,000のキャッシュバック対象品!

3. SONY VLOGCAM ZV-1 II

最後にご紹介するのは、Vlog撮影に最適化されたコンパクトモデル「SONY VLOGCAM ZV-1 II」。

現在のキャンペーンでは、¥10,000のキャッシュバック対象製品となっており、これからVlogを始めたい方にもぴったりの1台です。

ZV-1 IIは、ポケットに入るほど小型・軽量ながら、Vlog撮影に必要な高画質・高音質・高性能をバランスよく搭載したカメラです。センサーには1.0型積層型CMOSセンサーを採用し、美しい背景ぼけや豊かな階調を持つ映像表現が可能です。

ZV-1シリーズ最大の進化ポイントは、広角対応のズームレンズ。新たに18-50mm相当の広角ズームを搭載することで、セルフィー撮影や複数人でのフレーミングもより自由になりました。狭い室内や旅先での自撮りにも抜群の使いやすさを発揮します。

さらに、被写体を自動で認識してピントを合わせるリアルタイム瞳AF(人物)や、背景を一瞬でぼかせる「背景ぼけ切り替え」ボタンなど、Vlog撮影に特化した機能を多数搭載。面倒な設定をせず、撮りたい瞬間を逃さず美しく記録できます。

内蔵マイクも大幅に強化されており、3カプセル構成の「指向性マイク」により、前方・後方・全方位の切り替えが可能。風防も標準で付属し、屋外でもクリアな音声収録が可能です。

また、タッチ対応のバリアングル液晶やUSBストリーミング対応など、スマホでは難しい本格的な映像制作を誰でも手軽に実現可能。撮影から編集・発信まで、1台で完結できるスマートなVlogカメラです。

シンプル操作と高画質を両立し、日常の記録から旅行・レビュー・SNS用コンテンツ制作まで幅広く対応。

これからVlogを始める方にも、スマホからのステップアップを考えている方にも、自信をもっておすすめできる一台です。

¥10,000のキャッシュバック対象品!

合わせて使用したいレンズ

1.SONY FE 24-105mm F4 G OSS SEL24105G

合わせて使用したいソニーの高性能標準ズームレンズ「FE 24-105mm F4 G OSS(SEL24105G)」。

現在のキャンペーンでは、¥10,000のキャッシュバック対象製品となっており、標準ズームの本命ともいえる1本をお得に手に入れる絶好のチャンスです。

このレンズは、広角24mmから中望遠105mmまでを1本でカバーする、汎用性に優れた標準ズームレンズ。開放F値はズーム全域でF4固定。風景・ポートレート・スナップ・商品撮影まで、幅広いシーンに対応できます。

「Gレンズ」らしい高い描写性能も魅力で、ズーム全域で画面の隅々まで高解像を実現。EDガラスや非球面レンズを効果的に配置することで、色収差や歪みを抑え、細部までクリアな描写を可能にしています。

さらに、最短撮影距離は0.38mと寄れる設計で、クローズアップ撮影やテーブルフォトにも対応。静止画・動画を問わず、一本で幅広い表現が楽しめます。

光学式手ブレ補正を内蔵しているため、ボディ内手ブレ補正非搭載のカメラでも安心です。手持ち撮影時の安定性を高め、高画素機との組み合わせでも解像感を損ないません。

AFは、静かで滑らかな動作を実現するダイレクトドライブSSMを採用。静止画はもちろん、動画撮影時にもノイズを抑えながら自然なフォーカス移動が可能です。

また、防塵・防滴に配慮した設計により、屋外撮影にも強く、信頼性の高い撮影パートナーとして活躍します。

「1本で何でもこなせる高性能ズーム」をお探しの方にとって、FE 24-105mm F4 G OSSはまさに理想的な選択肢。

日常の撮影から本格的な作品制作まで、あらゆるシーンで高画質と機動力を両立する一本です。

¥10,000のキャッシュバック対象品!

2.SONY FE 50mm F1.4 GM SEL50F14GM

ソニーの最高峰G Masterシリーズの標準単焦点レンズ「FE 50mm F1.4 GM(SEL50F14GM)」。

現在のキャッシュバックキャンペーンでは、¥10,000の対象製品となっており、描写力と機動性を兼ね備えたプレミアムレンズをお得に手に入れるチャンスです。

このレンズは、開放F1.4という大口径を実現しながらも、コンパクトかつ軽量な設計が特徴。フルサイズ対応ながらわずか約516gの質量で、日常使いから作品制作まで幅広く活躍します。

G Masterならではの圧倒的な描写性能はもちろん、最新の光学設計により、開放から驚異的なシャープネスと美しいボケ味を両立しています。XAレンズやEDガラスを効果的に組み合わせ、色収差・歪曲・フレア・ゴーストを徹底的に抑制しています。

また、F1.4の浅い被写界深度を活かすことで、背景を大きくぼかした印象的な表現が可能です。ポートレート、テーブルフォト、夜景撮影など、使用用途は多岐にわたります。

AFには、2基のXDリニアモーターを採用し、高速かつ高精度、そして静粛なフォーカス駆動を実現し、αシリーズの高性能AFと組み合わせることで、静止画・動画を問わず快適な撮影が可能です。

さらに、絞りリングやAF/MFスイッチ、カスタムボタンなど、プロユースに応える操作性も充実しています。防塵・防滴に配慮した設計も施されており、ロケや屋外撮影でも安心して使用できます。

「画質」「ボケ」「機動性」すべてを求めるフォトグラファー・映像クリエイターにとって、FE 50mm F1.4 GMはまさに理想的な一本。

日常のスナップから商業撮影まで、作品づくりの核となるレンズです。

¥10,000のキャッシュバック対象品!

3.SONY FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS SEL100400GM

ソニーG Masterシリーズの超望遠ズームレンズ「FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS(SEL100400GM)」。

ただいまのキャッシュバックキャンペーンでは、¥10,000の対象製品となっており、本格的な望遠撮影を始めたい方にも見逃せないチャンスです。

本レンズは、100mmから400mmまでの幅広い焦点距離をカバーしつつ、G Masterならではの高解像・高コントラストを実現したハイエンド望遠ズーム。野鳥、スポーツ、航空機、モータースポーツなど、遠距離かつ動きの速い被写体にも高精度に対応します。

光学設計には、スーパーEDガラスやEDガラスを効果的に配置し、色にじみや収差を極限まで抑制。ズーム全域でシャープかつ透明感ある描写が得られます。また、G Masterシリーズ特有の美しいボケ味も兼ね備えています。

AF駆動には、フローティングフォーカス構造とダブルリニアモーター+DDSSMを採用し、静止画・動画問わず、高速・高精度・高追従のAFを実現し動体撮影でも決定的な瞬間をしっかりと捉えます。

さらに、手ブレ補正機構を搭載し、望遠撮影時の手ブレを効果的に抑制します。ボディ内手ブレ補正と連携することで、より安定した撮影が可能になります。

ズームリングの操作トルクを調整できたり、三脚座の回転機構、カスタムボタンの搭載など、プロフェッショナルの使用にも応える高い操作性と実用性も魅力な点です。

テレコンバーター(1.4x/2.0x)にも対応しており、最大800mm相当まで焦点距離を拡張可能で機動力と拡張性を兼ね備えたこのレンズは、あらゆる望遠シーンにおいて撮影者の創造力を最大限に引き出します。

¥10,000のキャッシュバック対象品!

最後に。

夏に向けて、キャッシュバックキャンペーンを実施中です。

この機会に、お得にカメラを手に入れて、夏の思い出をSONYのカメラで残しませんか。

また、対象製品の同時購入キャンペーンも開催しております。

詳細は下記バナーよりご確認いただけますので、ぜひ併せてご覧ください。

【Nikon/Voigtlander】Z5にてAPO-LANTHARの写りを楽しむ

先月撮影したものとなります。

Voigtlanderは、カメラが発明される以前の18世紀から活躍していた光学機器メーカーです。オーストリアのウィーンで創業し、後にドイツへと拠点を移しました。世界で最も歴史あるカメラメーカーの一つに数えられます。

カメラの歴史と共に歩んできたVoigtlanderですが、ツァイス・グループ企業との提携合併や倒産など、数々の変遷を経てきました。しかし、1999年に日本のコシナがフォクトレンダーブランドの商標使用許諾を得たことにより、現代においてその名を冠するレンズが再び誕生することとなりました。

今回用意した「Voigtlander APO Lanthar 90mm F3.5 SL 」は、無骨な印象の外見が特徴です。

鏡筒からピントリング、フード取り付け部に至るまで、重厚な金属感が感じられるデザインで、現代のスマートなレンズデザインとは一線を画す堅牢な外観を持つ一本と言えるでしょう。

APO-LANTHARの「APO」とは、赤緑青の三色の光に対し、色収差を補正する光学設計を意味しており、

鏡筒のデザインで特徴的な赤・緑・青のラインの意匠は、ドイツ時代からの伝統的なものとなり、上記の意味をあらわすものとなるようです。

色収差が高度に補正したレンズの称号になるもので各種の収差を徹底的に排除した画像が得られるかと思います。

マニュアルレンズを使用するうえで欠かせないフォーカスリングのトルク感は、このレンズにもしっかりと施されております。

適度に粘りのあるヌメリ感がマニュアルフォーカスでピントを合わせていく微調整には必須となり、それを楽しめることも、このレンズを所有する意味になるかと思います。

ピントリングを繰り出すと全長が伸びますが、全体的に中望遠のレンズのわりにコンパクトなサイズに収まっているのも特長です。

さて今回、この「Voigtlander APO Lanthar 90mm F3.5 SL」を使用するにあたり、「Nikon Z5」「Nikon FTZ」と組み合わせて用意してみました。

Nikon ミラーレスカメラ Zシリーズのボディのフランジバックは16mmと短く、オールドレンズと言われるものは物理的に装着できないものを除き、マウントアダプターを介してほとんどのメーカーのものは使用可能ですので、いろいろなメーカーのレンズを使用してみたい方には「Nikon Zシリーズ」はお勧めできると言えるかもしれません。

先月は茨城県の水郷地帯に足を延ばしてみました。

例年あやめの見ごろは6月の半ば頃でしたが、訪れてみるとまだ6分程度の開花状況だったので今年は遅咲きの状況だったようです。

後から確認したところ6月後半に入り見ごろを迎えたのですが、そのころには夏の暑さに花が負けてしまい、すぐに終盤を迎えたとのことです。

見ごろ前の開花状況ではありましたが綺麗に咲くあやめに出会うことはできました。

「Voigtlander APO Lanthar 90mm F3.5 SL」は開放からコントラストが高めで、中望遠レンズの割には寄せながらの撮影に向いており、最短撮影距離0.5m時にて約0.28倍までの接写を可能となっています。

野外の花々の撮影に持ち出すにはとても向いているかと思います。

「Nikon Z5」は現在後継機の「Z5II」が出ております。当然後継機のほうが性能がよろしいわけですが、フルサイズデジタルミラーレスカメラのエントリークラスの機種として決して外せない重要なファクターがあります。

それはコストパフォーマンスにすぐれていること。つまりエントリークラスのカメラとしてはとてもお安く始めることができる点です。

こういうと性能面に不安が残るように思えますが、画像エンジンは同世代の機種の上位機種と同じ画像処理エンジンEXPEED 6を搭載しており、5段分の手ブレ補正性能も内蔵しています。

273点のフォーカスポイントに加え、瞳AFもありますし、描写に関しても妥協なく精緻で質感のある画像を得ることができます。

後継機に比すれば高感度耐性やAFの追従などに不足があるかもしれませんが、同世代の上位機と比しても撮影機能としては既に十分な性能を持っている機体ともいえますので、Nikonのミラーレスカメラを始めようという方には、とても向いているのではないかと思います。

「Nikon Z5」と「Voigtlander APO Lanthar 90mm F3.5 SL」は、システム全体としてコンパクトにまとまっており、APO Lantharの設計がもたらす色収差の少ない描写を存分に活かせる組み合わせです。

ボケ味は非常に柔らかく美しいため、背景が自然で素直にぼけてくれます。これにより、ピント面のシャープで緻密な解像感と相まって、被写体が際立つ立体感のある画像を得られるでしょう。

Voigtlander などのオールドマニュアルレンズに興味がある方は、是非この組み合わせもご検討いただいてみてはいかがでしょうか。

梅雨も明け本格的な夏が始まったようです。

撮影を楽しむ際にはくれぐれも暑さの対策を怠らぬよう気を付けてお出かけくださいませ。

ボディについてもひと世代前のLeica M10シリーズを使用してみる事に。2400万画素という事で、

都会の真ん中の花壇に堂々と咲いている一輪の向日葵。

ハイライト部分にふわりと滲みが出ているのは、やはりオールドレンズらしさがあります。

細部まではっきりと描写ができる現代の最新性能が詰まったレンズも目を見張るものがありますが、優しい写りをしてくれるこのレンズもまた違った感覚で撮影ができるので楽しいです。

無限遠や少し絞っての撮影ではきちんと被写体を描写してくれます。

そうはいっても細部まで細やかにカリカリと写しすぎることはなく、やはり柔らかさがどこかに感じられる写りになっています。

プランターの花は造花で工事中の囲いの中にあり、「なぜこんなところに花があるのか」と目に留まりました。

上の写真は2枚ともガラスや透明なパネルを通しておりますが、ライカのカメラとレンズの出す空気感というのでしょうか、ついそういったシーンの写真を撮ってみたくなります。

最短撮影距離に近いところで撮影してみました。

もともとの2ndのレンズでは最短撮影距離1mだったのに対し、復刻版では70cmまで寄ることができるようになっています。

かなり被写界深度も浅く、背景には滑らかな大きなボケを作り出すことができます。

ライカの作例を見ていてもう一点筆者が好きなのが、コントラストが高い写真になります。

適正露出に完全に合わせるよりも、少しアンダーに調整する方がシャドウ部の階調性をより表現してくれるように感じます。

昼から夕方にかけて歩き回って撮影しておりましたが、そこまで疲労を感じなかったのはM型のコンパクトさによるものでしょうか。

このレンズのカラーバリエーションはシルバーのみの真鍮製で単体で持つとずっしりとした重みを感じますが、それは同時に存在感を示し所有欲を満たしてくれるものでもあります。

復刻版として販売されている今回紹介したレンズは、オールドらしさも残しつつ、現代的な点も取り入れられている優れたレンズだと感じました。

現行で製造されているので、新品を購入すれば保証がついてくるのも嬉しいところです。

ライカのM型は全てMFになりますが、オールドらしい写りを探している方には一度試していただきたいレンズになります。

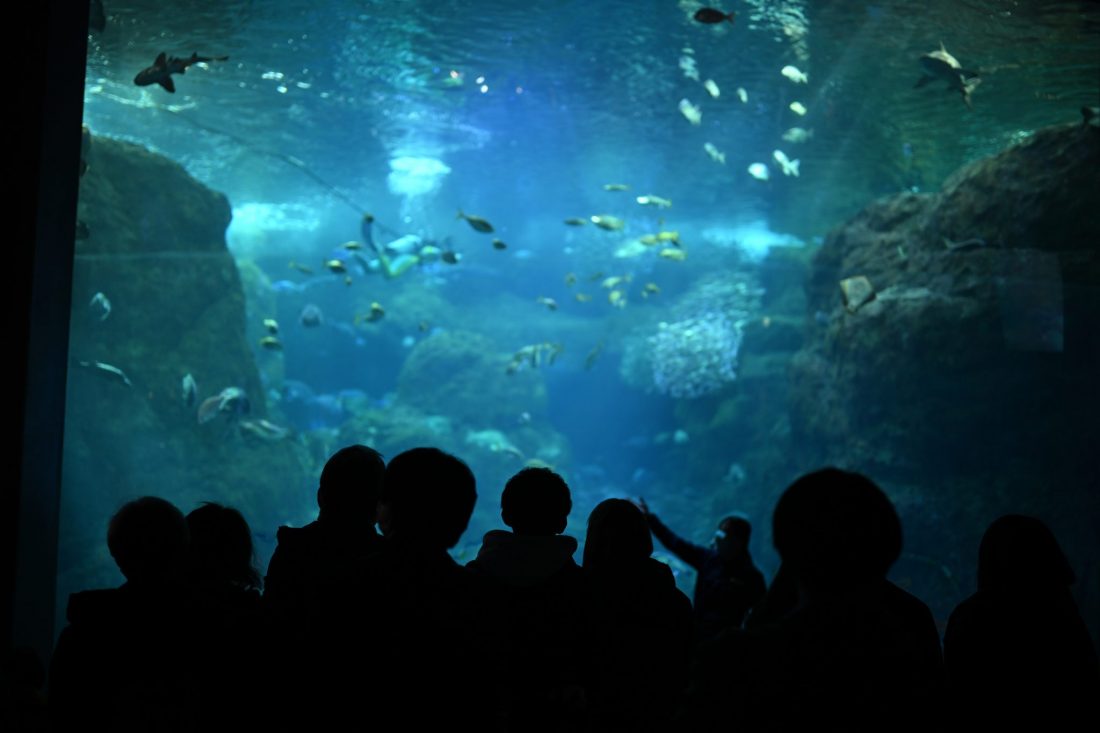

【Canon】軽量なミラーレスカメラで動物撮影

今回はCanonのEOS R10にRF100-400mm F5.6-8 IS USMを組み合わせて撮影に行ってきました。

RF100-400mm F5.6-8 IS USMはその焦点距離を持ちながら非常に軽量なレンズです。

ボディもコンパクトなR10を選び、身軽な組み合わせで動物園に行ってまいりました。

酷暑の中撮影へ向かいました。暑さのせいか、サルたちも心なしかぐったりとしていました。

仕草がまるで人間のようです。

サル山はかなり広いため被写体との距離がありますが、センサーサイズがAPS-CのEOS R10なら100-400mmはフルサイズ換算で160mmから640mm相当になります。被写体が離れた場所にいても難なく撮影が可能です。

どうしても距離を稼ぎたい動物園での撮影にはもってこいの組み合わせではないでしょうか。

ところで、動物園での撮影ではこのような網や柵が気になってしまう場面があるのではないでしょうか。

物理的に避ける事ができない場合は、絞りを開放して望遠で撮影することで消すことが出来ます。

また、なるべくカメラは柵に近づき、被写体は柵から遠いものを選ぶと消えやすいです。

手前側にある柵をボケさせることで写らないようにすることができます。

柵への距離などを意識して撮ったのがこちらです。

F値は大きめなRF100-400mm F5.6-8 IS USMですが、400mm側で撮影したときにも柵を消すことができました。

一方で被写体との距離が近い小さな檻などでは柵を写さないのは難しかったです。

肉眼では動物たちをここまでクローズアップして見ることができないので新鮮な距離感です。

人間に気が付いていない自然体の動物を撮影できるのも望遠レンズの長所です。

もう少し横に行けば日陰なのに、そこで暑くないのかな…と思いながら撮影しました。

画角に対してメインの被写体が小さい写真はピント合わせが難しいですよね。

そんな時お使いいただきたいEOS R10の機能が「マルチコントローラー」です。

右手の親指の位置にあるコントローラーで、スピーディーにAFフレームを操作することが可能です。

こちらのコントローラーはEOS R50にはない機能でございます。

EOS R10とEOS R50で迷っている方はマルチコントローラーが必要かどうかもひとつの決め手になるのではないでしょうか。

今回はEOS R10とRF100-400mm F5.6-8 IS USMを用いて撮影した動物の写真をご覧いただきました。

こちらの2つの機材はどちらも現在開催中のCanonのキャッシュバックキャンペーン対象商品です。

ご購入後にお申し込みをしていただくことで、それぞれ1万円ずつのキャッシュバックを受けることが可能です。

お買い得な今、ぜひご検討いただけましたら幸いです。

▼キャッシュバックキャンペーン対象商品はこちらから!▼

▼マップカメラのインターネットからご購入いただくと新品2年保証!▼

▼インターネットでご購入いただくと中古商品ポイント還元ございます!▼

『FUJIFILM X-T4』は、後継機「X-T5」が登場した今もなお、多くの写真愛好家から選ばれ続ける名機です。その魅力は、富士フイルムならではの美しい色再現、強力な手ブレ補正、そして写真と動画を高次元で両立する汎用性にあります。本記事では『X-T4』の実力を作例を交えて徹底解説し、なぜ初心者から上級者まで、幅広いユーザーに満足してもらえるのかを深掘りしていきます。

1. 『X-T4』の魅力とは?後継機が出た今も愛され続ける理由

『X-T4』は、2020年に登場した富士フイルムのAPS-Cミラーレス一眼デジタルカメラです。現在では後継機が発売されていますが、それでも『X-T4』が「色褪せない名機」として愛され続けるのには、明確な理由があります。その性能と機能は、今なおプロフェッショナルからアマチュアまで、幅広いユーザーの撮影ニーズを満たしてくれるからです。

- 富士フイルムが誇る「色彩」と「描写力」

- 強力なボディ内手ブレ補正で手持ち撮影を強力にサポート

- 写真も動画も妥協しない「ハイブリッド機」としての完成度

- 高い操作性と堅牢性

『X-T4』の最大の魅力の一つは、富士フイルムが長年培ってきたフィルムシミュレーションにあります。PROVIA、Velvia、ASTIA、Classic Chrome、ACROS、ETERNAなど、18もの多岐にわたるフィルムシミュレーションを搭載しており、撮影シーンや表現したいイメージに合わせて選ぶことで、JPEG撮って出しでも驚くほど豊かな色彩と階調表現を楽しめます。これは、写真の「色」にこだわりたい方にとって、まさに理想的な機能と言えるでしょう。それに加えてアドバンストフィルターでは、トイカメラ、ミニチュア、ポップカラーなどの表現も楽しむことができるのです。

また、2610万画素の「X-Trans CMOS 4」センサーと高速画像処理エンジン「X-Processor 4」の組み合わせは、被写体の細部までシャープに描写し、立体感のある写真を生み出します。高感度撮影時でもノイズを抑えてクリアな画質を維持するため、暗い場所での撮影でも安心して使える実力を持っています。

『X-T4』の大きな進化点として挙げられるのが、最大6.5段分もの効果を発揮する強力なボディ内手ブレ補正です。これにより、光量が不足する室内や夜景撮影、あるいは望遠レンズを使用して遠くの被写体を撮影する際でも、手ブレを気にすることなく、より多くの状況で手持ち撮影が可能になります。三脚を持ち運ぶ手間を省き、フットワーク軽く撮影に臨めるため、シャッターチャンスを逃しません。これは、撮影の自由度を格段に高める重要な機能と言えるでしょう。

『X-T4』は静止画性能の高さに加え、動画性能も非常に優れている点で評価されています。4K/60P(59.94p) 10bitの内部記録に対応し、プロの映像制作現場でも通用する高品質な動画撮影が可能です。さらに、バリアングル液晶モニターは、ハイアングルやローアングルでの撮影、Vlog撮影など、様々な角度からの撮影を快適に行うことを可能にします。静止画と動画の両方を本格的に楽しみたい方にとって、『X-T4』はまさに理想的な「ハイブリッド機」であり、表現の幅を大きく広げてくれる存在です。

富士フイルムのカメラは、ダイヤル操作を主体とした直感的な操作性が特徴です。『X-T4』も例外ではなく、シャッタースピードダイヤルやISOダイヤル、露出補正ダイヤルといったアナログ的な操作感は、カメラを「道具」としてだけでなく「相棒」として愛着を感じさせてくれます。また、防塵・防滴構造と-10℃の耐低温設計も施されており、厳しい撮影環境下でも安心して使用できる堅牢性を備えています。

フィルムシミュレーション:Classic Neg

2. 『X-T4』が紡ぎ出す世界!作例集と撮影のヒント

さっそく『X-T4』で撮影した作例をご覧ください。様々なシーンでの描写力や表現力を実感していただけるかと思います。組み合わせたレンズは『18-300mm F3.5-6.3 Di III-A VC VXD』です。

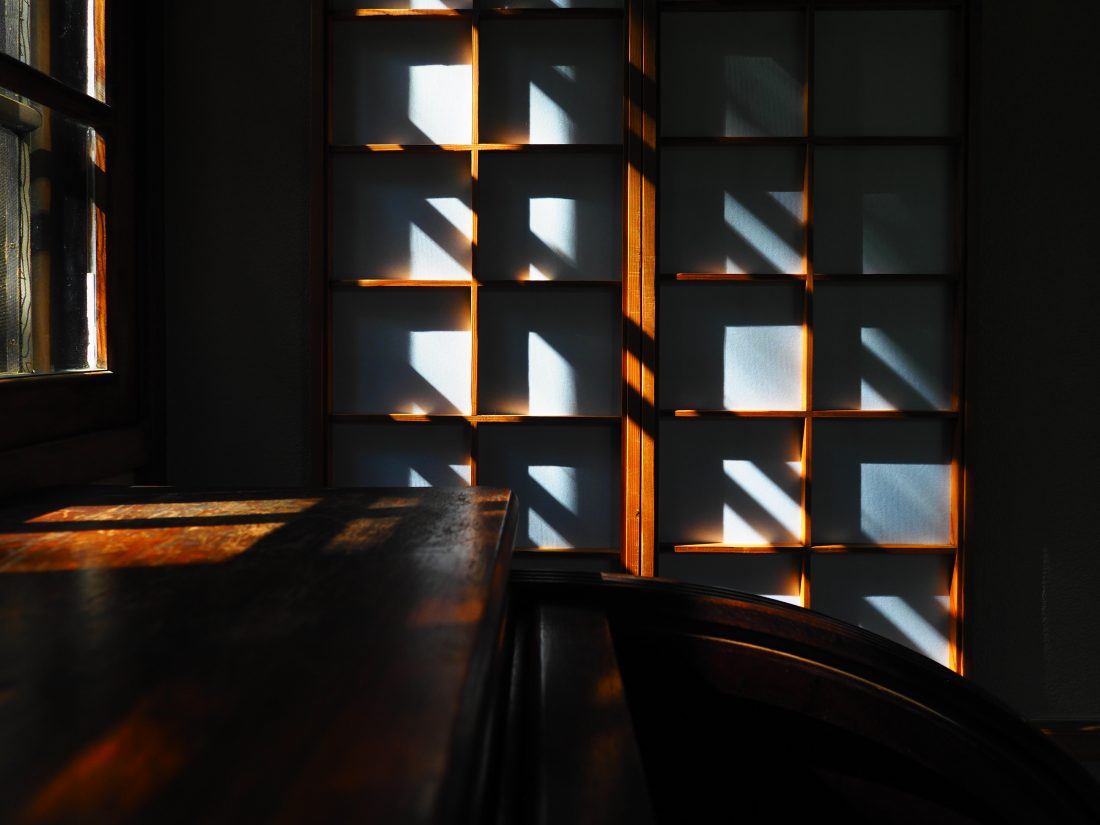

カフェの2階で捉えた光と影

陽が落ちてきた頃、カフェの2階にあがると、外と中の明暗差が絶妙な光景が広がりました。『X-T4』のフィルムシミュレーション「Velvia」を使用し、窓の向こうの鮮やかな緑、そして室内の暖かな色味の光、また外光が映る床のグラデーションを美しく再現しています。

マクロ的な視点で捉える花

『18-300mm F3.5-6.3 Di III-A VC VXD』の望遠端での最短撮影距離の短さを活かし公園に咲く花にグッと寄って撮影しました。背景の青い部分は実は別の花。脇役として大きな青いボケを作ることで、主役のおしべを際立たせました。『X-T4』の描写力は、花びらの繊細な質感や、花粉の細かな凹凸まで鮮明に捉えています。手ブレ補正のおかげで、手持ちでも安定したフレーミングが可能でした。フィルムシミュレーションは「PROVIA」です。

歴史的建造物に使われているタイルのディテール

古い建築物の細部にズームして撮影しました。タイルのひとつひとつ、そしてそれぞれに反射する光に至るまで、『X-T4』の描写力が遺憾なく発揮されています。『18-300mm F3.5-6.3 Di III-A VC VXD』のズーム性能のおかげで、遠くからでも細部を切り取ることができ、肉眼では気づかない美しさも発見できました。

さて、ここからは続けざまにお送りします。

高い塔が斜光を受けドラマチックに佇んでいました。キラリと光る小さな窓をポイントに撮影。フィルムシミュレーション:Breach Bypass

太陽光を受けて輝く葉をハイキーでエモく。フィルムシミュレーション:ETERNA

テニスコートの色鮮やかな休憩所にできる影。フィルムシミュレーション:Velvia

凹凸のあるガラスを通した光がソファーに落ちます。フィルムシミュレーション:Acros

立派な洋館で晩餐会が始まるかのよう。フィルムシミュレーション:Classic Chrome

レトロな硬いプリンの光沢をつややかに。フィルムシミュレーション:Sepia

外の景色が精細に映るガラステーブル。フィルムシミュレーション:Pro Neg Hi

3. 『X-T4』と組み合わせる理想のレンズ!TAMRONの可能性

今回使用した『TAMRON 18-300mm F3.5-6.3 Di III-A VC VXD』は、APS-Cミラーレス一眼カメラ用としては驚異的な約16.6倍という高倍率ズームレンズであり、広角から望遠まで幅広い焦点距離を一本でカバーできるのが最大の特徴です。正確には「高倍率ズームでありながら優れた光学性能を発揮すること」が一番の特長ではないでしょうか。

本レンズは、特殊硝材を適切に配置することで、ズーム全域で高い解像力とコントラストを実現しています。また「VXD」はタムロン独自のAF機構「Voice-coil eXtreme-torque Drive」を意味し、高速かつ精密なAFを可能にし、動く被写体もしっかりと捉えます。『X-T4』の高速・高精度AFと、レンズの「VXD機構の組み合わせは、快適なピント合わせを実現し、様々なシーンでストレスなく撮影に集中できます。

今回『X-T4』の相棒に『18-300mm F3.5-6.3 Di III-A VC VXD』を選んだ最大の理由は、その圧倒的な利便性にあります。旅行や散歩など、レンズ交換の手間を省いて様々なシーンを一台で撮影したい場合、この一本で広角の風景から、望遠での動物やポートレート、さらにはマクロ的な表現まで、あらゆる撮影に対応できるのは大きな魅力です。荷物を最小限に抑えたい時や、急なシャッターチャンスに備えたい時にも、このレンズがあれば心強い相棒となってくれます。『X-T4』の機動性と相まって、まさにどこへでも持ち出したくなる組み合わせだと感じています。

窓を飾る素敵なカーテン。フィルムシミュレーション:Classic Chrome

4. 『X-T4』を選ぶべき理由!写真表現の幅を広げるオールラウンダー

『X-T4』は今なお、その価値が全く揺るがないカメラです。今回ご紹介した作例からもお分かりいただけるように、その描写力、色再現性、そして高い汎用性は、様々なジャンルの撮影に対応できる実力を持っています。

- 初心者から上級者まで満足できる理由

- 今だからこそ『X-T4』を選ぶメリット

初心者の方にとっては、富士フイルム独自のフィルムシミュレーションによって、JPEG撮って出しでも美しい写真が簡単に撮れる点が大きな魅力です。複雑なレタッチをせずともイメージ通りの色合いを実現できるため、写真の楽しさをすぐに実感できます。実際に今回、撮影時にフィルムシミュレーションは使いましたが、他の色補正は一切していません。また、直感的なダイヤル操作は、カメラの仕組みを理解しながら楽しく学べる良い機会となるでしょう。

上級者の方にとっても、ダイヤルは使いやすく魅力的なはずです。そして『X-T4』の持つ高いカスタマイズ性や詳細な設定項目は、自身の表現を追求するための強力なツールとなります。RAW現像を前提とした撮影からプロの現場で通用する動画撮影まで、あらゆるニーズに応えるポテンシャルを秘めています。強力な手ブレ補正や高速AFは、どんな状況でも最高のパフォーマンスを引き出す手助けをしてくれるでしょう。それでいて小型なので、日常を撮るにも適しています。『X-T4』なら、作品の幅を広げることができるのです。

後継機が登場したことで、発売時と比べて中古の『X-T4』は手に入れやすい価格になっています。カメラにかけられるコストはまさに人それぞれですから、価格を含め多様なニーズに応えられるに越したことはありません。高性能なカメラを手の届きやすい価格で手に入れられることは、非常に大きなメリットと言えるでしょう。コストパフォーマンスを重視しながらも、妥協のない画質と機能性を求める方にとって、『X-T4』はまさに最適な一台と言えます。

写真と動画、どちらも高次元で楽しみたい方、富士フイルムならではの美しい色表現を追求したい方、そして機動力と堅牢性を兼ね備えたオールラウンダーなカメラを求めている方には、自信を持って『X-T4』をおすすめできます。ぜひこの機会に、『X-T4』と共に写真表現の新たな可能性を切り拓いてください。『X-T4』なら、期待を裏切らない「撮る喜び」を体験できるはずです。

【SONY】モータースポーツの頼れる相棒「α9Ⅲ×FE 300mm F2.8 GM OSS」

BEST BUY LibraryMapCamera 31st AnniversarySONYtodays-recmα9IIIスポーツ夏満喫

マップカメラの31周年創業祭がついにスタート!日頃お客様からご愛顧をいただき、今年で31周年を迎えることが出来ました。

創業祭に併せ、毎年テーマを決めてお客様に楽しんでいただけるシリーズブログを執筆していますが、2025年は「BEST BUY」がテーマです。

新しい機材との出会いは、いつも胸が高鳴るもの。しかし、選択肢が多すぎて迷ってしまうこともあります。

この「BEST BUY」シリーズは、そんなあなたの疑問や悩みに寄り添い、本当に「買ってよかった」と思える逸品をマップカメラスタッフが厳選してご紹介します。

性能、使い心地、そして所有する喜び。手に取るたびに新たな発見がある、そんな魅力溢れる製品の世界へ、ようこそ。

今回筆者がおすすめする「BEST BUY」な機材は、「SONY α9Ⅲ」です。

SONYのカメラの中でもプロフェッショナル機に位置するミラーレス一眼カメラですが、その魅力を作例と共にご紹介します。

「SONY α9Ⅲ」の魅力を最大限発揮するためにも、今回は猛暑の中サーキットへ写真撮影に。私自身久しぶりのモータースポーツ撮影かつ炎天下での撮影でしたので、適度に休みながら撮影を行いました。

今回は、「SONY α9Ⅲ」と共に

・SONY FE 300mm F2.8 GM OSS

・SONY 1.4x Teleconverter

をメインに使用しました。

昨年、グローバルシャッターが搭載されたということで話題になった「α9Ⅲ」。しかしそのグローバルシャッターを搭載したことによりISO感度の面で少しノイズが出やすいという意見もあるカメラです。

関東のサーキットでの撮影は初めてでしたが、まずは撮影した写真をご覧ください。

α9Ⅲの話以前に使用して感じたことがあります。それは「軽い」ということ。今回使用した「FE 300mm F2.8 GM OSS」は重量約1470g 。「α9Ⅲ」と「1.4x Teleconverter」と一緒に使用しても約2.3kg。他メーカーのサンニッパはレンズのみで2kgを超えるものがほとんどなので、SONYの機材の軽さには正直驚きました。

またα9Ⅲに関してですが、やはり連写性能とAF性能について流石プロフェッショナル機だなと感じました。α9シリーズ特有の高速連写性能とブラックアウトフリー機構、α9Ⅲで初めて採用されたグローバルシャッターによる歪みを気にせず撮影可能であること。そしてAIプロセッシングユニットを搭載し認識対象に車も追加されたことで、車に対する追従性度もかなり上がっているように感じました。実際に1世代目のα1も使用して撮影しましたが、追従制度や柵越しでの撮影では前にある障害物にもフォーカスを持っていかれることが少なく、やはりAIプロセッシングユニットを搭載したα9Ⅲの方が1枚上手のように感じ、撮影がしやすい印象を受けました。

ISO感度の面ですが、グローバルシャッターを搭載している影響で、常用ISO感度が250からのスタートとなっています。日中であれば、最低ISO感度で撮影できる環境が多いと思うので画質に関しては問題ないとは思いますが、今回の撮影日は快晴で日差しも強かったので、シャッタースピードをあまり遅くできなかったのは難点でした。「FE 300mm F2.8 GM OSS」や「FE 400mm F2.8 GM OSS」・「FE 600mm F4 GM OSS」ではドロップインフィルターで40.5mm径のフィルターが使用できるので、その日の天候に合わせたNDフィルターを用意しておく方が良いかと思います。

今回α9Ⅲを使用して感じたことは、ハイアマチュアモデル機とはまた違うプロフェッショナル機という立位置のカメラがどのようなカメラなのか実感することが出来ました。1枚を綺麗に写し切るというよりも、動きの速い被写体をある程度の描写を保ちながら高速連写しその中で1枚でも最高の瞬間を写し撮る機材という認識を受けました。α9Ⅲを極限まで使用するにはメモリーカードもCFexpress typeAのような高速なものが必要になり、金額的にも高くなるかと思います。ですがα9ⅢのAF性能・連写性能が必ず生きてくると思いますので、屋外でのモータースポーツ撮影・またはスポーツ撮影ではプロフェッショナル機として間違いのないカメラだと思いました。

また、SONYの最近発売されているレンズに関しては他メーカーと比べても軽量で取り回しもしやすく、α9ⅢのようなAF性能にも耐えうるレンズで描写もGMならではのシャープな写りと滑らかなボケ感を両立、純正レンズの魅力も改めて実感することが出来ました。

SONYの技術の集大成のようなプロフェッショナルミラーレス一眼・被写体の一瞬も逃さないAF性能と連写性能・取り回しの良いGMレンズ群。

今回撮影したモータースポーツでは間違いなく「BEST BUY」と感じたミラーレス一眼カメラです。

スタッフおすすめの「BEST BUY」お楽しみいただけましたでしょうか。

次回もぜひ期待ください。

▼今回使用したカメラ・レンズはこちら!▼

▼ネット限定ポイント還元!▼

【SONY】旅を「作品」に変えるミラーレス──ZV-E10×E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS

旅先で出会った風景や何気ない日常の瞬間を、ただの「記録」ではなく「作品」として残したい――そんな思いを叶えてくれるのが、ソニーのミラーレスカメラ「ZV-E10」と「E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS」です。

■ コンパクトでも広がる表現力

まず驚くのは、このレンズの汎用性。16mmの広角側では、被写体だけでなく、その場の空気感までしっかり切り取ることができます。建物全体だけでなく周囲の緑や空の広がりまで自然に収まり、まるで現地を散策しているような臨場感で撮影が可能です。

普段見慣れた街角でも、このレンズなら“旅先の一瞬”のように切り取ることができるのです。

焦点距離:16mm / 絞り:F4.5 / シャッタースピード:1/1000秒 / ISO:100

焦点距離:16mm / 絞り:F4.5 / シャッタースピード:1/1000秒 / ISO:100■ 繊細な質感描写

近接撮影にも強く、葉脈の一本一本まで克明に写し出す描写力が印象的です。旅行先の植物や料理の写真など、細部の質感をしっかり伝えたいシーンで力を発揮します。

焦点距離:16mm / 絞り:F7.1 / シャッタースピード:1/125秒 / ISO:100

焦点距離:16mm / 絞り:F7.1 / シャッタースピード:1/125秒 / ISO:100■ 被写体をしっかり捉えるAF性能

動きのある被写体でも、ZV-E10は高精度なAFでしっかりフォーカスを合わせてくれます。

ケージの中をちょこちょこと動き回るニワトリでも、くっきりとした目元や羽の一本一本まで鮮明に捉えられました。

背景のボケも自然で、主役が際立つ立体感のある写真に仕上がります。ペットや小動物など、日常のスナップでも活躍する性能です。

焦点距離:16mm / 絞り:F5.6 / シャッタースピード:1/40秒 / ISO:100

焦点距離:16mm / 絞り:F5.6 / シャッタースピード:1/40秒 / ISO:100■ 光を味方にする発色

ZV-E10の色再現性は、南国の強い日差しや海面のきらめきを、肉眼で見たまま以上に鮮やかに再現してくれます。被写体そのものが放つ自然な色が、写真を見る人に旅の空気感まで届けてくれるはずです。

焦点距離:22mm / 絞り:F5.6 / シャッタースピード:1/500秒 / ISO:100

焦点距離:22mm / 絞り:F5.6 / シャッタースピード:1/500秒 / ISO:100■ 動画撮影でも大活躍

ZVシリーズならではの動画性能も見逃せません。E PZ 16-50mmの電動ズーム機能を活かせば、滑らかなズーミングで視聴者に臨場感を与えられます。浜辺で波打ち際からヤシの木へとゆっくり視点を移すようなシーンもワンタッチでピントを合わせられます。

焦点距離:16mm / 絞り:F4.5 / シャッタースピード:1/2000秒 / ISO:100

焦点距離:16mm / 絞り:F4.5 / シャッタースピード:1/2000秒 / ISO:100■ 旅のお供にぴったり

これだけの高性能ながら、ZV-E10本体はコンパクトで軽量。リュックに入れてもかさばらず、散策中に気軽に取り出して撮影できます。今回撮影したような海辺、港町、住宅街、どんな場所でも「思い立った瞬間」にシャッターが切れるのが大きな魅力です。

「写真も動画も、もっと自由に表現したい」――そんなあなたに、ZV-E10とE PZ 16-50mmは最高のパートナーとなるでしょう。次の旅は、この一台で“自分だけの作品”を作ってみてはいかがでしょうか。

【FUJIFILM/Voigtlander】MFで何気ない日常を切り取ろう

今回は、FUJIFILM X-T50とVoigtlander NOKTON 35mm F1.2 X-mountをお供に横浜を散策しました。

重厚感のある見た目ながらコンパクトなこちらのレンズは、クラシカルな外観で軽量のX-Tシリーズによく似合っています。

まずは、花をメインに。花の綺麗な色味をより鮮明に写したく、Velviaで撮ってみました。周りの葉がぼけてくれるので、まるでスポットライトが当たっているように主役を引き立たせることができます。

グラデーションが綺麗な花で迫力があり引き付けられてしまいました。輪郭がくっきりと写っています。

花園から覗く船を、Velviaで撮影してみました。手前の花がしっかりぼけていて、風格ある船に目が奪われてしまいます。バラの赤と煙突の赤の繊細な色味の違いも写し出すことができます。

向日葵もちらほらと咲いていました。向日葵と薔薇の共演が見れるなんて季節の移り目も素敵です。花と像とタワーを一枚に収めたく、ローアングルで。欲張ってみました。

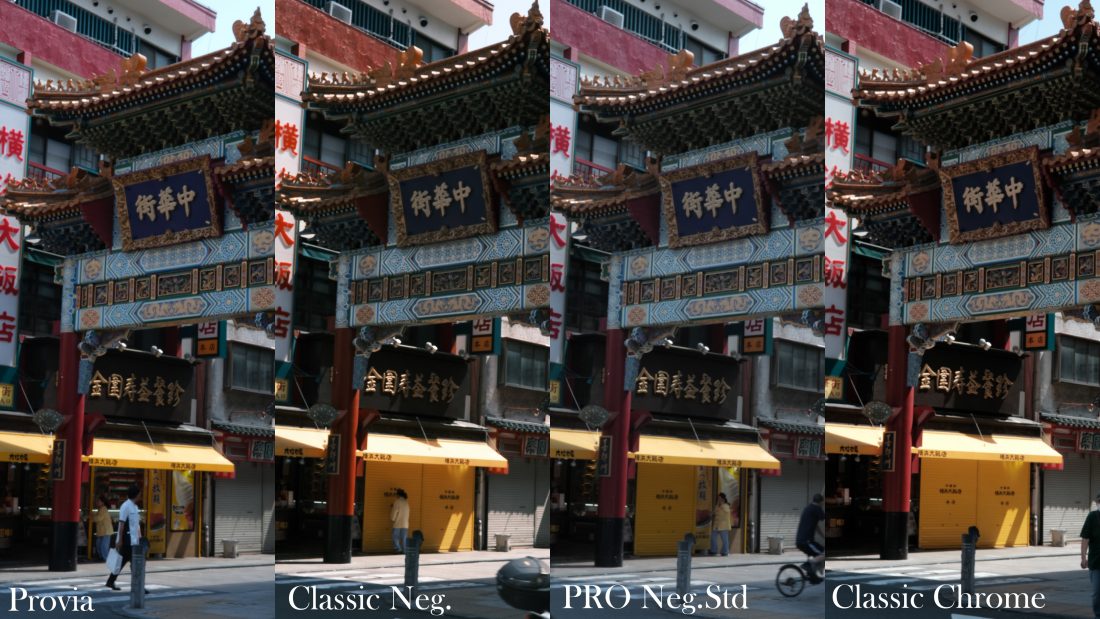

FUJIFILMと言えば、フィルムシュミレーション。7種類ある中から4種類をピックアップし、それぞれの違いがわかるように並べてみました。位置、日時は同じにして撮った写真ですが、雰囲気が違って見えます。異なる時代の写真のようにも感じることができて、非常に面白いです。違うところは多々ありますが、1つ違いを上げるなら影でしょうか。写真の下部分を見ていただけると分かりますが、クラシックネガはコントラストが強く、影がくっきり出ています。フィルムシュミレーションダイヤルがあることで、簡単に色味を変えることができるのもこのカメラの推しポイントです。

普段はAモード頼りの私ですが、Mモードで色々と試行錯誤してみるのも楽しいひと時でした。

見た目は高級感がありながら、使えば使うほど手に馴染むレンズ。高性能でありながら、丸さのある形で可愛らしく持ちやすいカメラ。

ただ写真を撮る道具というだけでなく、オシャレのワンポイントとしても日常に溶け込む組み合わせだと感じました。

▼新品はWEBでのご購入で安心の2年保証付き!▼

▼中古品も1年保証付きで安心です!▼

Leica SL3やQ3に搭載された最先端のイメージプロセッサー「Maestro IV」では、画像処理の高速化や低ノイズに付与し、Leica独自の色再現性を実現しています。

そして、Maestro IVでは新たな機能として撮影者の好みに応じて変更可能なカラープリセット「Leica Looks」が使用できるようになりました。

この連載では、それぞれ独自のカラールックを持つLeica Looksに焦点を当て、その魅力に迫っていきます。

どうぞお楽しみください!

今回のLeica Looksは、カメラにプリインストールされている”Leica Core Looks”から「Leica Vivid」を選択しました。

Leica社の公式サイトでは「ダイナミックで生き生きとしたイメージが際立つスタイル」と紹介されています。

普段Leicaを使用する中で、撮影してすぐ確認した画像でも満足できるほどの表現力を持っていると感じています。そして今回のLeica Vividで、Leicaの持つ表現の幅をより感じていただけると幸いです。

今回撮影に使用した機材は、「Leica SL3」と「ズミクロン SL50mm F2 ASPH.」です。

Leicaのカメラの中でも機体の大きいSLシリーズは、グリップがついており手にフィットしやすく撮影時にカメラを構えやすいです。

さらに私がSL3を使用してまず初めに驚いたことは、なんといっても起動の早さです。

今回は人通りの多い場所で撮影したこともあり、歩きながら撮影するシーンが多かったです。

そのため撮りたいと思った瞬間、すぐに撮影ができる。スナップを撮るときにはありがたい機能です。

「ズミクロン SL50mm F2 ASPH.」は、コンパクトで軽量のためスナップとの相性も良く今回の撮影に最適でした。

対象を精密に写し出す一方Leica Vividとの組み合わせで、逆光でも光が硬くなる印象はなく暖かい太陽の光のエネルギーをそのまま切り取ったイメージになっています。

またコントラストが異常に高いということもなく、自然な彩度が表現できています。

ガラスを一枚挟んでいるため反射がありますが、画面全体の細かな色も丁寧に映し出されています。

赤や青の鮮やかさはもちろん、緑や紺の落ち着いた色も繊細に表されています。

ズミクロンの写す柔らかく自然なボケ感とLeica Vividが作り出す自然な彩度が、その場の雰囲気も表現してくれるような写りになっています。

自然光との相性がとてもよく、街を歩く際に持ち歩きたいカメラだと感じました。

休憩も兼ねてカフェに入りました。

最近は暑い日も続き、ついつい休憩と甘いものが欲しくなります。

室内のテーブルフォトも難なく撮影することができました。

フレンチトーストにかかった蜂蜜の輝きが食欲をそそります。

陽が落ち始めてきた時に撮影した一枚です。

全体的に落ち着いた色味がでており、柵の赤も全体の雰囲気を邪魔しない発色になっています。

橋がライトアップされ外套の灯りも付き始めました。

陽が出ている時と比べて、コントラストがはっきりとしてきました。

ライト一つ一つのハイライトやそれに照らし出された葉の輝き、そして波の動きが感じられるシャドー部も繊細に表現されています。

夕暮れ時から陽が落ちて街中の灯りが付き始めた時間帯に撮影を行い、Vividの持つ生き生きとした色味を楽しむことができました。

今回使用したLeica Core Looksは、カメラに最初から搭載されている機能のひとつでお試しいただきやすいと思います。

みなさまもぜひ、一度お楽しみください。

【SONY】発売から約7年、今でも圧倒的な人気を誇るカメラ。

酷暑の中、35℃近い気温と照りつける日差しに耐えながら今回の撮影に臨みました。

そんな中持ち出したのは「SONY α7III」。発売からすでに約7年経ちますが今でも圧倒的な人気を誇るSONYを代表するカメラの一つです。

レンズは「FE 50mm F2.5G」を装着し撮影しました。

早速作例をご覧ください。

今回使用したFE 50mm F2.5 Gレンズは、とにかくコンパクトで持ち運びやすさに優れています。質量はわずか約174gと軽量でありながら、Gレンズならではの美しいボケ味と、開放から高いシャープネスを実現しています。

50mmという焦点距離も使いやすい画角で、特にボケ感だけでなく携帯性や描写性能のバランスを重視する方には、自信を持っておすすめできるレンズだと感じました。

このレンズの持ち運びたくなるサイズ感と軽さは、撮影をより身近なものにしてくれるはずです。

昨今、カメラの高画素化が進む中、「α7 III」は有効画素数約2420万画素の35mmフルサイズ裏面照射型CMOSイメージセンサーを搭載し、今なおバランスの取れた素晴らしいカメラです。この第3世代になってからAFが飛躍的に進化し、被写体認識が向上。動きのある被写体もしっかりと追従し、多くのユーザーに信頼され続けています。

α7 IIIは昨年、マップカメラの中古カメラの中で最も売れたボディであり、その人気の高さは数字にも明確に表れています。

写真機能だけでなく動画撮影も楽しみたい方にも、α7 IIIはマルチに活躍するカメラとして非常におすすめです。4K動画撮影に対応しているのはもちろん、Log撮影にも対応。これにより、撮影後にカラーグレーディングで自由に色味を調整したいクリエイターの方々にとって、非常に強力なツールとなります。

最短撮影距離は0.35m(MF時は0.31m)、最大撮影倍率は0.18倍(MF時は0.21倍)と、高い近接撮影能力を備えています。これにより、テーブルフォトや、被写体との距離を物理的に取れないような場面で大いに役立ちます。

また、レンズ外装には絞りリングが搭載されており、直感的な操作が可能です。クリックのオンオフも切り替えられるので、動画撮影時にはシームレスな絞り調整ができ、静止画・動画問わず、より繊細な表現を求めるユーザーにとって大きな魅力となります。

いかがでしたでしょうか。ポートレート撮影やスナップ撮影など様々な撮影に使用できると感じたセットでした。

これも持ち運びにも優れたサイズ感に高い描写性能を誇るGレンズのおかげです。

初めてのカメラにもオススメできる組み合わせなので少しでも参考になれば幸いです。

今回使用した機材『α7III』新品はこちらから!

レンズ『FE 50mm F2.5G』新品はこちらから!

中古はこちらから!

【OLYMPUS】PEN-Fと始める大人のカメラ遊び

OM SYSTEM / OLYMPUSOM SYSTEM 単焦点レンズPEN seriesやさしいカメラ記事スナップ単焦点を楽しむ夏満喫

デジタルカメラが普及し、誰もが気軽に写真を撮れるようになった今、カメラに求めるものはまさに人それぞれでしょう。もし、単なる記録以上の「感性を刺激する体験」や「所有する喜び」を求めているのなら、『OLYMPUS PEN-F』はまさに理想の一台です。往年のフィルムカメラを思わせる美しいデザインと、現代のデジタル技術が融合したこのミラーレス一眼カメラは、みなさまの写真ライフに新たな扉を開いてくれるでしょう。

今回は、その『PEN-F』を『M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm F2.0』と組み合わせて、どのように「大人のカメラ遊び」を楽しめるのか、作例を交えながらご紹介します。

1. 触れるたびに心ときめく、唯一無二のデザイン

「カメラは道具であると同時に、美しくなければならない」。『OLYMPUS PEN-F』は、この哲学を体現したかのようなカメラです。そのデザインは、1963年に登場した世界初のハーフサイズ一眼レフ「ペンF」からインスピレーションを受けており、レトロでありながらも、現代のデジタルカメラとしては異例なほど洗練された佇まいを誇ります。ボディをじっくりと見れば、こだわりが宿っていることがわかります。このカメラを手に取るたび、単なる道具以上の「愛着」や「所有する喜び」が湧き上がってくるのは、まさに『PEN-F』ならではの魅力でしょう。

しかし『PEN-F』の魅力は外観だけにとどまりません。そのクラシカルなボディの中には、OLYMPUSの現代のデジタル技術が惜しみなく投入されています。約2030万画素のLive MOSセンサーは、細部までシャープに描写し、高精細な画像を実現します。また、暗い場所や望遠撮影時でも手ブレを強力に補正する5軸手ぶれ補正機構は、手持ち撮影の可能性を大きく広げます。さらに、一瞬のシャッターチャンスを逃さない高速AFや、高精細なEVF(電子ビューファインダー)も搭載。フィルムカメラのような操作感と、最新のデジタル技術による確かな描写力が融合することで、『PEN-F』は撮る人を飽きさせない、奥深い写真体験を提供してくれるのです。まさに、アナログとデジタルが美しく調和した、唯一無二の存在と言えるでしょう。

『PEN-F』は、カメラを「単に写真を撮るための機械」としてではなく、「感性を刺激し、創作意欲を掻き立てるパートナー」と捉える人にとって、最高の選択肢となります。その存在自体が、写真ライフをより豊かで深みのあるものへと導いてくれるはずです。

2. 『PEN-F』の魅力を引き出す相棒レンズ

『PEN-F』のクラシカルな美しさを最大限に引き出し、その真価を発揮させるには、相性の良いレンズ選びが不可欠です。今回、私が『PEN-F』の最高のパートナーとして選んだのが、『M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm F2.0』です。このレンズは、35mm判換算で24mm相当の画角を持つ広角単焦点レンズであり、そのF2.0という明るい開放F値が、『PEN-F』の表現力を飛躍的に向上させます。OLYMPUSがレンズキットととして一緒に売り出したのも納得の、まさにベストパートナーです。

このレンズの最大の魅力は、その圧倒的な描写力にあります。開放F値から非常にシャープな描写を実現し、被写体の細部まで精密に描き出します。それでいて、開放F値で撮影した際の背景のボケ味は、広角レンズとは思えないほど美しく、なめらかに被写体を際立たせてくれます。これにより、奥行きのある立体感豊かな写真を簡単に撮影することが可能です。また、暗い場所での手持ち撮影でも、F2.0の明るさと『PEN-F』の強力な5軸手ぶれ補正が相まって、ノイズを抑えたクリアな写真を量産できます。

金属製の堅牢な作りと、精緻な操作感も魅力です。特に、フォーカスリングをスライドさせることで瞬時にMF(マニュアルフォーカス)に切り替わる「スナップショットフォーカス機構」は、『PEN-F』のレトロな操作感と見事にマッチし、直感的で心地よい撮影体験を提供します。『PEN-F』のコンパクトなボディに装着しても、レンズとのバランスが非常に良く、まるで一体型カメラであるかのような完成形の様相を呈します。この組み合わせは、スナップ撮影はもちろん、風景、建築物、そしてテーブルフォトなど、幅広いシーンで活躍し「大人のカメラ遊び」をより深く、楽しくしてくれること間違いなしです。『PEN-F』の持つ描写ポテンシャルを最大限に引き出し、かつ撮影体験そのものを豊かなものにする、まさに理想的な相乗効果を生み出すレンズと言えるでしょう。

3. 作例:このカメラとレンズで織りなす世界とは

それでは、実際に『OLYMPUS PEN-F』と『M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm F2.0』で撮影した作例を解説付きでご覧ください。日常の何気ない風景や瞬間が、この組み合わせによってどのように特別な一枚へと昇華されるのか、ぜひその目で感じ取ってください。私が撮影時に感じたインスピレーションや、『PEN-F』のカスタム機能の活用についても触れていきます。

光が降り注ぐスプリンクラー:非日常の発見

庭園を歩いていたところ遠くで散水が始まりました。その存在感に惹かれてすぐに近づくと、光を受けキラキラ輝く様子に魅了されました。手前には低いところまで枝が下りてきていて陰になっており、それを画角に入れることでより水の輝きを感じられ、低いアングルから広角レンズで捉えて非日常的な一枚に仕立てました。一滴一滴が精細に写し出され、『M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm F2.0』の解像度の高さを物語っています。日常の中に潜む「ハッとする瞬間」を切り取るのがスナップ写真の醍醐味ですが、この組み合わせは、そうした瞬間を確実に捉えてくれます。

歴史を刻む壁紙:モノクロームの表現

『PEN-F』の「モノクロプロファイルコントロール」を使い、コントラストを高めに設定。まるでフィルムで撮ったかのような、深みのあるモノクロームの世界を表現しました。単なる彩度を落としたモノクロではなく、フィルムの種類を選ぶかのように粒状感や階調を細かく設定できるのは、『PEN-F』の大きなアドバンテージです。『M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm F2.0』の広角は、屋内での大きく壁紙を写すにも最適です。

陽を浴びる主役と背景:シャープネスと繊細なボケ味

昼時、庭やテーブルに陽が差し込む瞬間を撮影。カップの中の泡にピントを合わせ、奥の背景を大きくボカすことで、被写体の存在感を強調しました『M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm F2.0』のF2.0という明るい開放F値が生み出す、柔らかく、且つ、とろけるような美しいボケ味が際立っています。広角レンズでありながらも、これほど美しいボケ味を表現できるのは、『M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm F2.0』の大きな特徴です。『PEN-F』の正確なAFと相まって、狙った場所にピントを合わせ、背景を意図通りにぼかすことで、作品としての完成度をぐっと高めることができます。

美しい並木道:広角レンズらしいパースペクティブ

幹が天へとまっすぐ伸び、その葉はなんとも美しい緑色。まるで避暑地で撮ったかのようななんとも爽やかな一枚に仕上がりました。道を歩く人に浅くピントを合わせた写真も撮ったのですが、木が精細に写っているこちらのカットを採用したのは、この写真が「iAUTO」モードで全自動で撮影したからです。カメラ任せでもこのように、日陰の温度や湿度まで感じるような一枚が撮れるのは、参考になるのではないでしょうか。意図的に撮ることもできますし、何気なく撮ってもきちんと完成する。『PEN-F』ならそれが叶います。

4. クリエイティブダイヤルが拓く、無限の表現力

『PEN-F』が単なる高性能なデジタルカメラではない、真の「大人のカメラ遊び」を追求できる理由の一つが、その前面に配置された「クリエイティブダイヤル」です。このダイヤルを回すだけで、アートフィルター、カラープロファイルコントロール、モノクロプロファイルコントロール、カラークリエーターといった多彩な表現機能を瞬時に切り替えることができます。物理ダイヤルによる直感的な操作は、いちいちメニュー画面を深く潜る手間を省き、「撮りたい」と思った瞬間のイメージを、素早く写真に反映させることを可能にします。先ほどの撮影の設定と、いま撮りたい表現が必ずしも同じとは限りません。撮影者は自由に、簡単にそれを選ぶことができるのです。

特に『PEN-F』の真骨頂とも言えるのが「モノクロプロファイルコントロール」と「カラープロファイルコントロール」です。これらは、単なるフィルター機能とは一線を画す奥深さを持っています。

- モノクロプロファイルコントロール:

単に色を失うだけでなく、フィルムの種類を選ぶかのように、粒状感(フィルムグレイン)の強弱、コントラスト、シャープネス、ハイライト・シャドウの調整を細かく行うことができます。赤、黄、緑などの色フィルター効果も適用でき、まるで暗室で印画紙を現像するような感覚で、自分だけのモノクローム表現を追求できます。被写体の質感や光の陰影を際立たせ、より感情的な一枚を生み出すことが可能です。 - カラープロファイルコントロール:

色相、彩度、明度をそれぞれ12段階で調整できるため、写真の色のトーンを自由自在にコントロールできます。例えば、青空の色だけを強調したり、肌のトーンをより健康的に見せたりと、思い通りのカラーイメージを作り出すことができます。特定のカラーを抜き出して強調したり、逆に抑制したりすることも可能で、写真全体の色味から受ける印象を大きく変えることができます。

これらの機能は、まさに「感性をダイレクトに写真に表現する」ための強力なツールです。デジタルカメラでありながら、まるでフィルムを選び、現像方法を調整するかのような、アナログ的な創作のプロセスを楽しむことができるのです。クリエイティブダイヤルがあることで、『PEN-F』はただの記録装置ではなくまるで「絵筆」や「楽器」のように、感性をダイレクトに表現するパートナーへと変わります。これにより写真表現の幅は無限に広がり、撮影するたびに新しい発見と感動が生まれるでしょう。

5. まとめ:『PEN-F』で、写真ライフを豊かに

『OLYMPUS PEN-F』は、その唯一無二の美しいデザイン、最新のデジタル技術に裏打ちされた卓越した描写力、そして直感的に操作できるクリエイティブダイヤルによって、私たちに「写真を撮る喜び」を再認識させてくれる特別なカメラです。そして、『M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm F2.0』との組み合わせは、その『PEN-F』の魅力を最大限に引き出し、日常の何気ない瞬間を、まるでアート作品のように切り取ってくれます。

このカメラを手にすれば、ただシャッターを切るだけでなく、ファインダーを覗き込み、光の当たり方や構図をじっくりと考え、クリエイティブダイヤルで色やトーンを調整する。そんな「プロセスそのもの」を楽しむ豊かな時間が生まれるでしょう。心地よいシャッター音、カチッと響くダイヤルのクリック感、そして液晶に映し出される自分の作品。その一つ一つが、あなたの写真ライフをより深く、そして楽しくしてくれるはずです。

「大人のカメラ遊び」とは、単に高価なカメラをコレクションすることではありません。それは、カメラという道具を通じて、世界との新しい対話を発見し、自分だけの視点で感動を切り取る、感性豊かな時間の過ごし方を指します。『PEN-F』は、まさにそんな「大人のカメラ遊び」にふさわしい、最高の相棒となることでしょう。

デジタルカメラでありながら、まるでフィルムカメラのような温かみと、写真一枚一枚に魂を込めるような喜びを感じさせてくれる『OLYMPUS PEN-F』。さあ『PEN-F』を手に、新しい写真の旅に出てみませんか。きっと、今まで気づかなかった日常の美しさを捉え、ご自身でも知らなかった秘められた感性が次々と花開くことでしょう。どうぞお試しください。

【OLYMPUS/OM SYSTEM】まるで往年のフィルムカメラのようなデジカメでオールドレンズを楽しんでみる

BEST BUY LibraryMapCamera 31st AnniversaryOM SYSTEM / OLYMPUSスナップマクロ撮影夏満喫紫陽花

マップカメラの31周年創業祭がついにスタート!日頃お客様からご愛顧をいただき、今年で31周年を迎えることが出来ました。

創業祭に併せ、毎年テーマを決めてお客様に楽しんでいただけるシリーズブログを執筆していますが、2025年は「BEST BUY」がテーマです。

新しい機材との出会いは、いつも胸が高鳴るもの。しかし、選択肢が多すぎて迷ってしまうこともあります。

この「BEST BUY」シリーズは、そんなあなたの疑問や悩みに寄り添い、本当に「買ってよかった」と思える逸品をマップカメラスタッフが厳選してご紹介します。

性能、使い心地、そして所有する喜び。手に取るたびに新たな発見がある、そんな魅力溢れる製品の世界へ、ようこそ。

今年2025年3月に発売した「OM SYSTEM OM-3」は、往年のフィルム一眼レフカメラ「OLYMPUS OM-1」の特徴的なペンタ部やカメラボディー両サイドのデルタカット、軍艦部のダイヤル形状といった洗練された美しいデザイン・設計思想を継承しており、最新のミラーレスデジタルカメラなのに外観に受ける印象はとてもクラシカルです。 このようにマウントアダプターを使用して OLYMPUSの OMレンズを装着してみると一気にフィルムカメラ感が増し、当然の如くしっくりくるお似合いの組み合わせとなります。今回は手持ちのOMレンズを中心に、何本かオールドレンズを装着してスナップを楽しんでみました。

このようにマウントアダプターを使用して OLYMPUSの OMレンズを装着してみると一気にフィルムカメラ感が増し、当然の如くしっくりくるお似合いの組み合わせとなります。今回は手持ちのOMレンズを中心に、何本かオールドレンズを装着してスナップを楽しんでみました。

■オールドレンズ使用時におすすめの設定

早速撮影に向かいたいところですがその前に準備しておくと助かる機能を紹介します。まず電子接点のないオールドレンズはカメラに撮影情報が反映されません。せっかく撮影したのに後から画像整理をする際にこの画像はどのレンズだったんだろうと考えこむことにならないようにしておきたいものです。そんな時にメニュー内の「レンズ情報登録」をしておくと、撮影した画像のEXIF情報にもレンズ名称や焦点距離を記録することができます。大文字小文字のアルファベット、数字、記号を使用してわかりやすいように登録しておき、撮影時には装着したレンズ情報を選択すればいいのでとても簡単です。

今回使用したレンズは当然ですがオートフォーカスレンズとは違い、自身でフォーカスリングを回してピント合わせを行う必要があります。そういった場合にお役立ちな設定を紹介させていただきます。カメラのメニュー内の「MFアシスト」や「ピーキング」といった設定をONにしただけではいざ撮影しようとしても機能が働かないといったことがあるため、今回ご紹介する「ボタン機能の割り当て」が必要です。

背面十字ボタン中央のOKボタンを押し、クイックメニューから歯車マーク(=「ボタン機能割り当て」)を選択します。あとは好きな場所のボタンに任意の機能を割り当てます。

おすすめの機能を3つ下記画面画像で紹介します。

①どのレンズなのか登録しておくと画像情報に反映される「レンズ情報登録メニュー」。最初にメニューで登録しておいた情報を呼び出すことも、その場で新たに登録することも可能です。

②ピント合わせがしやすくなる「拡大」。

ピントを合わせたい部分を拡大すれば一生懸命に目を凝らさなくても大丈夫です。

③どの部分にピントがきているか輪郭を強調して表示してくれる「ピーキング」。

色は白、黒、赤、黄の4色から選択。ピーキングのレベルは弱、標準、強の3つから選択。ピーキング背景の輝度調整のON/OFFを選択できます。

■作例1(OLYMPUS OM 50mm F1.4 ※アルファベットD~H.ZUIKO表記)

ここから実際の作例をご紹介していきたいと思います。開放F値1.4の明るい標準単焦点レンズですが、ここでは100mmの中望遠レンズとなります。せっかくなので開放撮影とF5.6やF8に絞った時の描写を確認しようと被写体を続けて撮影してみました。

まずは訪れた公園で周囲に甘く爽やかな香りをさせていた花です。開放時はなんというかふわふわに感じる柔らかい描写です。コントラストも甘めでソフトフィルターがかかっているようですが、購入時からクモリのあるレンズを使用しているのでシチュエーションによって強調されているかもしれません。背景はといえば綺麗にボケてくれて被写体が浮き上がるとはいえませんが幻想的な雰囲気で合焦部分はシャープなのでポートレートも合いそうです。2枚目はF8ですが先ほどまでボケて色味しかわからなかった背景まで程よく描写され、コントラストも上がって全体的にシャープな写りになりました。

まずは訪れた公園で周囲に甘く爽やかな香りをさせていた花です。開放時はなんというかふわふわに感じる柔らかい描写です。コントラストも甘めでソフトフィルターがかかっているようですが、購入時からクモリのあるレンズを使用しているのでシチュエーションによって強調されているかもしれません。背景はといえば綺麗にボケてくれて被写体が浮き上がるとはいえませんが幻想的な雰囲気で合焦部分はシャープなのでポートレートも合いそうです。2枚目はF8ですが先ほどまでボケて色味しかわからなかった背景まで程よく描写され、コントラストも上がって全体的にシャープな写りになりました。

続けて明るい場所に生えた猫じゃらしにレンズをむけてみました。風にあおられる猫じゃらしをボタンに割り当てた拡大やピーキングといった機能を駆使してピントを合わせます。2枚目はF5.6、やはり背景のボケの量の変化やコントラストの違いが明確です。

続けて明るい場所に生えた猫じゃらしにレンズをむけてみました。風にあおられる猫じゃらしをボタンに割り当てた拡大やピーキングといった機能を駆使してピントを合わせます。2枚目はF5.6、やはり背景のボケの量の変化やコントラストの違いが明確です。

明るい日向の暑さに負けて涼しい木陰へ移動するとちょっとした花壇にキキョウが咲いていました。薄紫や白の星のような花びらが特徴的で蕾も紙風船のようでかわいらしかったです。日陰で光量が少ないと一層ソフトな描写になりますが、2枚目F5.6まで絞るとやはりだいぶ解消されます。

明るい日向の暑さに負けて涼しい木陰へ移動するとちょっとした花壇にキキョウが咲いていました。薄紫や白の星のような花びらが特徴的で蕾も紙風船のようでかわいらしかったです。日陰で光量が少ないと一層ソフトな描写になりますが、2枚目F5.6まで絞るとやはりだいぶ解消されます。

ボケの変化以外にや玉ボケに関しても確認してみます。開放時の玉ボケは完全な円というわけではなさそうでF5.6くらいだと多角形のようになり、2枚目のようにF8以上に絞るとまた細かく小さな円に近付きます。ここまで絞ると樹皮も陰になっている部分から光が射す部分まで細かく描写してくれました。

ボケの変化以外にや玉ボケに関しても確認してみます。開放時の玉ボケは完全な円というわけではなさそうでF5.6くらいだと多角形のようになり、2枚目のようにF8以上に絞るとまた細かく小さな円に近付きます。ここまで絞ると樹皮も陰になっている部分から光が射す部分まで細かく描写してくれました。

ここからは普通にスナップ撮影です。アメンボが水面を滑る小川は大きな石で渡れるようになっている箇所があります。川の付近も拳大の石でごろごろしていて足元が不安定なので注意が必要ですが、小型のカメラボディに加え、OMレンズも全体的にコンパクトな作りをしているので、移動の際も邪魔にならずに持っていることができます。

この時期に咲くミソハギにもレンズを向けます。背景も含めてなんだか水彩画のような淡さを感じます。

最後は頭上へ、少し絞り込んでわざと太陽を入れるようにしてシャッターを切ってみました。綺麗な放射線状とはなりませんがゴーストやフレアもあまり感じられず葉っぱのシルエットも綺麗です。クモリのあるレンズだと差し引いても開放と絞り込んだ状態でだいぶ二面性を感じられる描写のレンズでしたが、そこはオールドレンズということで表現の一つとしてだいぶ楽しめそうなレンズでした。

最後は頭上へ、少し絞り込んでわざと太陽を入れるようにしてシャッターを切ってみました。綺麗な放射線状とはなりませんがゴーストやフレアもあまり感じられず葉っぱのシルエットも綺麗です。クモリのあるレンズだと差し引いても開放と絞り込んだ状態でだいぶ二面性を感じられる描写のレンズでしたが、そこはオールドレンズということで表現の一つとしてだいぶ楽しめそうなレンズでした。

■作例2(OLYMPUS OM 50mm F3.5 MC Macro)

次は同じ焦点距離ながら開放F値3.5のマクロレンズを使用した画像を続けて紹介します。

ほぼ最短撮影距離で紫陽花を撮影、これで開放ですがだいぶ緻密な描写のようです。とはいえ撮影は大変で風に揺られる紫陽花にカメラを向け、息を止めてなんとかといったところでした。

次はトケイソウをいつも通り撮影し、2枚目は最短撮影距離で撮影しました。スナップ撮影だと開放時から緻密な描写だと余計にわかりやすい気がします。ふわふわになることもなく素直な写りで、マクロレンズとしてだけでなくコンパクトで軽い中望遠レンズとしても使いやすそうです。

一気に花に近づいてマクロ撮影だとここまで寄れて大きく写せます。先ほどの紫陽花と違って風に負けずにしっかり咲いているので撮影しやすかったです。

一気に花に近づいてマクロ撮影だとここまで寄れて大きく写せます。先ほどの紫陽花と違って風に負けずにしっかり咲いているので撮影しやすかったです。

■作例3(OLYMPUS OM 24mm F2.8 ※アルファベットD~H.ZUIKO表記)

次は広角単焦点レンズ、ここでは換算48mmでほぼ標準単焦点レンズとして使用できます。

〈Nostalgia〉は郷愁、懐古、懐かしさといった意味ですが、クラシカルな外観はもちろんのこと、この外観で写し出すどこか淡く滲むような描写がなんだか懐かしいような気にさせてくれます。最新のレンズの現代的ですっきりとした鋭利といえるような描写もいいですが、たまにはコントラストが甘くてふんわりしていてゴーストもフレアもあるような描写を楽しむのもいいものです。

■作例4(番外編:ロシア ミール 1B 37mm F2.8 (M42))

ここからは番外編として換算74mmの中望遠レンズとして使用できるロシアレンズで撮影した画像を紹介します。レンズ自体は小さく細身で正直にいうと装着した見た目はいいとはいえません。ただまさにオールドレンズといった描写は好みだったのでせっかくだからと使用してみることにしました。全て絞り開放での撮影ですが、描写はといえば全体的に白っぽくコントラスト淡めで好みが分かれそうです。個人的にはこういう雰囲気がオールドレンズっぽいと感じます。

日陰のおかげかまだ色味を残す紫陽花、日向の玉ボケは細かくシャボン玉のような感じです。

日陰のおかげかまだ色味を残す紫陽花、日向の玉ボケは細かくシャボン玉のような感じです。

前ボケを入れつつ遠景も撮影してみます。輪郭のふんわりとした写りは昔の記憶や思い出といった印象でいっそ懐かしさを感じます。

前ボケを入れつつ遠景も撮影してみます。輪郭のふんわりとした写りは昔の記憶や思い出といった印象でいっそ懐かしさを感じます。

日向の見ごろを終えた紫陽花たちが剪定されていました。がっつり刈り込まれた紫陽花たちはまた来年綺麗な姿で咲いてくれることでしょう。

日向の見ごろを終えた紫陽花たちが剪定されていました。がっつり刈り込まれた紫陽花たちはまた来年綺麗な姿で咲いてくれることでしょう。

切り絵、影絵といった芸術性を感じる葉っぱを見つけて撮影してみました。

切り絵、影絵といった芸術性を感じる葉っぱを見つけて撮影してみました。

最新のミラーレスデジタルカメラに往年のレンズたち、数十年の隔たりがあるように思えないマッチング具合です。レンズに関しては状態の良いものを探すのは大変かもしれませんが、たとえ曇っていても楽しめるのでオールドレンズの味と受け止めてどこか懐かしさを感じさせる描写を味わってみてはいかがでしょうか。

スタッフおすすめの「BEST BUY」お楽しみいただけましたでしょうか。

次回もぜひ期待ください。

【Canon/SONY】ポートレートを撮っている私がこのカメラを選んだ理由

BEST BUY LibraryCanonEOS R5MapCamera 31st AnniversaryNikonSONYZ7IIα7 IVα7R V

マップカメラの31周年創業祭がついにスタート!日頃お客様からご愛顧をいただき、今年で31周年を迎えることが出来ました。

創業祭に併せ、毎年テーマを決めてお客様に楽しんでいただけるシリーズブログを執筆していますが、2025年は「BEST BUY」がテーマです。

新しい機材との出会いは、いつも胸が高鳴るもの。しかし、選択肢が多すぎて迷ってしまうこともあります。

この「BEST BUY」シリーズは、そんなあなたの疑問や悩みに寄り添い、本当に「買ってよかった」と思える逸品をマップカメラスタッフが厳選してご紹介します。

性能、使い心地、そして所有する喜び。手に取るたびに新たな発見がある、そんな魅力溢れる製品の世界へ、ようこそ。

今回はポートレート撮影におすすめしたい「BEST BUY」のカメラをご紹介します。

今まで撮影・使用してきた中で、個人的に感じた便利な点、おすすめポイントみたいなのを交えながら書いていけたらと思います。筆者の用途の中で感じたBEST BUYポイントなので多くの方とは異なるかもしれませんが、機材選びの参考になれば幸いです。

EOS R5

本格的にカメラを始めたのはだいぶ前ではあるのですが、以前の筆者が主に撮影していた被写体は動物と、風景。いわゆる作品撮りみたいなことはあまり行っておらず、どちらかと言えば記録写真としての用途が主でした。

そんな中、ポートレート撮影をするようになり改めてカメラ選びをしようと思ったときに出会ったのがこのカメラでした。

1.約4500万画素と絶妙にバランスのいい画素数

発売当初は購入できなかったのですが、しばらくしてようやく購入することが出来ました。

約4500万画素、当時では高画素モデルに分類されるこのカメラを選んだ一番最初のきっかけが画素数でした。本格的にポートレートを始めるのであれば、編集もするだろうしトリミングなんかもするかもしれないから、これくらいの画素数が欲しいといった漠然とした想像からでした。次いで以前使っていたカメラの肌色の発色が若干物足りない(少しくすんだ印象になる)と感じていたので、以前からCanonは肌の発色には定評があるためポートレートには向いているかもしれないと思い、それも検討材料の一つになりました。

実際に高画素であるがゆえに、編集耐性がかなり高く引き伸ばして大きく印刷を行うときや切り抜いたりトリミングを行ったりした後のデータを300dpi等で出力しても全然荒くなることなく出力することが出来ました。

2.素早く正確に合わせる瞳AF

EOS R5に搭載された「瞳AF」は最終的に筆者の購入の決め手となりました。

最初のきっかけとなった4500万程度の画素を有したカメラ、というのは実のところEOS R5が世に出る前からいくつか選択肢がありました。それらの選択肢はもちろん頭の中にありましたが、EOS R5にしようと決断するに至った機能こそ瞳AFだったのです。カメラを構えて被写体の方に向けるとスッと画面の中に写り込んでいる人物の瞳を検出しそれを四角で囲ってくれます。そのまま半押しすると検出していた瞳にピントが合うのであとは全押ししてシャッターを切るだけ。

撮影時に覗いてフォーカスポイントを操作してピントを合わせるといった作業がほぼなくなり、構図の調整、ライトの調整、被写体とのコミュニケーションに集中することが出来ます。

3.高いノイズ耐性

以前使用していたカメラの気になっていたところのもう一つがノイズ耐性の低さでした。

これまでは特に気になっていなかったのですが、スタジオなどの室内での撮影だとISOを上げて撮影することもありました。その時にどうしてもざらっとした印象になってしまうこともしばしば。晴れた屋外であればさほど出ないノイズ、実際に出てしまったとしても今まではそこまで気にかけていなかった部分なのですが、ポートレートとなると顔の部分はじめとした肌の部分にザラっとしたノイズが乗っかってしまうのでどうしても気になってしまいます。R5に買い替えを行ったとき高画素なので、致し方ない部分であると覚悟をしていたのですが実際に大きい画面で出力してみるとほとんど気になりませんでした。

上記の作例はISOを3200に設定し、足元のライトのみでの撮影を行いました。

実はこのシチュエーションでも瞳AFが反応しており、そこも感動しているのですが撮影後にデータを確認したところここまで厳しい条件下の撮影でも、使えないレベルのノイズはほぼ見受けられませんでした。

4.最大で8段の手振れ補正

対応するレンズを用いることで、最大で8段の手ブレ補正を得ることが出来るので低照度のシチュエーションのような低速シャッターを使わざるを得ない状況において真価を発揮してくれます。

対応していないレンズを用いた場合でも、5段の補正がかかるのでかなり手ブレによる失敗写真を減らせます。ポートレートにおいてはあまり重要視されない部分かもしれませんが、シャッタースピードを下げて撮影を行うときはどうしても手ブレをしないようにすることに集中してしまいがちなのではないかと思います。筆者の経験談なのですが手振れを気にしすぎて同じカットを何回もリテイクしたり、気にせず撮っていてデータを持ち帰ったら実はブレていた…なんてことが何回かありました。ピンボケと手ブレは後から修正で直すのがかなり難しい(わずかなピンボケ程度なら何とかなったりしますが)ので、ここも心強いポイントです。

α7RⅤ

約6100万画素の高画素を有するSONYのαシリーズの中でも解像度に特化させたRが付く最新モデル。

EOS R5の購入から高画素機を好むようになった筆者がSONYを購入したいと思い購入したのがこの一台。

1.AIプロセッシングユニット

α7RⅤから搭載された機能の一つがAIプロセッシングユニット。

この機能によりAF性能が飛躍的に向上しました。ただでさえ瞳AFで一世風靡したSONYなのですが、この新しいモデルはただ顔から目を検出するだけではなく、AIを用いて判別・検出し、俯いていたり前髪が目にかかっていたりと如何なる状況でも人体の骨格や姿勢・顔の向きの状況から目の位置を判別し合わせることが出来ます。目が写っていないシチュエーションであればそれ以外の部分(顔の輪郭や身体など)を検出しそこにAFを合わせることが可能です。

ちょっと細かい話なのですが、眼鏡をかけている方を撮影する時、従来の瞳AFだと眼鏡のフレームであったり眼鏡のガラスにピントが合っていることもありましたが、α7RⅤは一回もそういったシチュエーションがありませんでした。

2.Creative lookで現像要らず

α7SⅢから搭載されたカラーのプリセットで、筆者がα7RⅤの購入を決めた機能の一つです。

特に「FL」というフィルムライクな発色をしてくれるプリセットが特にお気に入りでして、だいたいこのルックにして撮影しています。画像を切り抜いたりといった大掛かりな編集を必要としない画像編集はFLを使って撮影をした時は明るさの調整を加える程度になりほとんどやらなくなりました。それくらい優秀なルックです。それ以外にも「PT」や「SH」など使い勝手のいいプリセットが10種類入っており、またそれらをさらに自分好みに設定の調整をすることが出来ます。

3.レンズの種類がとにかく豊富

これはα7RⅤに限った話ではないのですが、SONYのEマウントはとにかくレンズの種類が豊富です。

サードパーティ製を含めると相当の種類のレンズがあり予算や使用頻度などでレンズのグレードを様々選ぶことが出来るので、自分に合うレンズを探しやすいです。

個人的なおすすめレンズは、TAMRON 35-150mm F2-2.8 Di III VXD今回の作例に使われているレンズで、標準域の35mmから望遠域の150mmの広範囲を一本でカバー出来F値が明るいレンズになっています。

番外編

上記の2機種は実際にポートレート撮影をする上で筆者が購入を決めたカメラで「買ってよかった」理由と共にご紹介させていただきました。

以下は番外編として、検討する上でレンタルで借りたりして撮影を行ったものの中でポートレート撮影をするのにいいと感じたカメラもご紹介させていただきます。

1.α7Ⅳ

言わずと知れたSONYのαシリーズのベーシックモデルであるα7Ⅳ

筆者が購入を決意したα7RⅤに匹敵するほどの高いスペックを有しており、画素は3300万画素と決して低くはないのも魅力。瞳AFも上位モデルに全く引けを取ることなくとても優秀で、筆者のようにA1サイズに伸ばして印刷をしたりしないような方であれば3300万画素でもむしろ多いくらいで全く申し分ありませんので、フルサイズデビューにもピッタリな一台だと思います。

2.Z7Ⅱ

Nikonからもご紹介させていただきます。

Z7Ⅱ、このカメラは他でもない筆者が購入を決めたEOS R5とギリギリまで比較し悩み抜いたカメラです。Z7ⅡのおすすめしたいポイントはISOの低感度設定が高画素機でありながら64スタートであるということ。ポートレート撮影をする上で連写機能であったりAF性能よりも画質を重視する方にこそZ7Ⅱはおすすめだと感じます。

筆者がEOS R5を選んだきっかけになったポイントは瞳AFの性能とストロボのコマンダーを付けた際の最大同調させられるシャッタースピードが1/200秒までしか使えないという点(1/250秒以上はハイスピードシンクロになる)

しかし、その点を除けば出てくる写真はどれもナチュラルな仕上がりで色再現性がとにかく優れている印象。見たままの色味、そのままを表現したい方にも非常におすすめです。

最後に

いかがでしょうか。

今回はポートレート撮影をする上で「買ってよかった」と思えるカメラをご紹介させていただきました。

ポートレート撮影に何を求めるのか、であなたに合うカメラは大きく変わってきます。動きの大きい被写体を撮影するのであればAF性能重視ですし、大きく印刷したりトリミングを行うのであれば画素を重視したカメラを選んだ方が良かったりします。今回の記事がカメラを選ぼうとしている方、ポートレートを始めてみようと思っている方の少しでもタメになる記事になったらうれしい限りです。

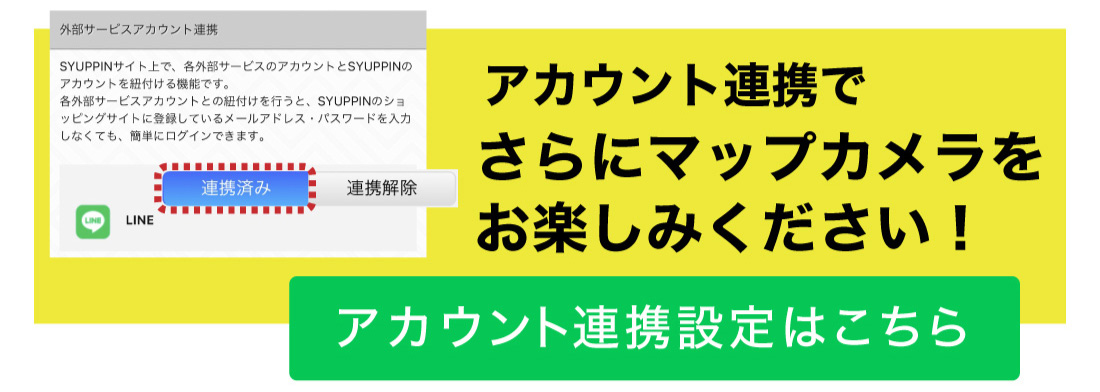

マップカメラのLINEが便利でお得な5つの理由。

いつもご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

本日は『マップカメラ LINE公式アカウント』のとっても便利な使い方を一挙ご紹介!

知っているようで意外と知らなかった便利な機能が盛りだくさん。ぜひこの機会に『マップカメラ LINE公式アカウント』の魅力を再確認していただければ幸いです。それではマップカメラのが便利でお得な5つの理由をさっそくご覧ください!

お得な5つの理由

1.販売・買取価格が変わったらお知らせ

お友だち登録していただくと、カメラ情報をいち早くお届けします。気になるアイテムのご購入、売却、お買い替えにお役立てください。※受信には「商品・おすすめコンテンツに関するお知らせ」のLINEを「受信する」にする必要があります。

2.新着中古情報がいち早く届く

中古は1点物!人気・品薄商品は掲載後すぐに「SOLD OUT」になってしまうこともあるため、お探しの機材を確実に手に入れる方法としてお友だち登録がおすすめです。

3.LINEだけの特別なイベントを開催

友だち限定でLINE限定の特別セール・販売情報を定期的に実施中。お得な情報を逃さずチェックできます!

4.新品・中古セールなどのイベント通知

セール・キャンペーンなどホットな情報を毎日配信しています。より便利にマップカメラをご利用いただくため、お友だち登録後はタイムラインのチェックも忘れずにお願いします!

5.お客様に合わせたオススメコンテンツをお届け

WEBマガジン「StockShot」のピックアップ記事をお届けします!隙間時間を機材選びの楽しい時間に変える作例多数、読み応え満載のおすすめ記事をデイリーでピックアップ!

ID連携方法について

ID連携方法について

マップカメラ公式LINEではトーク配信やメニューにて、様々なお得で楽しいイベントを実施しております。新品でなかなか手に入らない人気機種の中古品をLINE友だち限定で先行販売したり、特価品の販売、プレミアムな希少商品を販売したり、ID連携されている方だけに特別な情報を配信することがあります!ぜひID連携をお忘れなく!

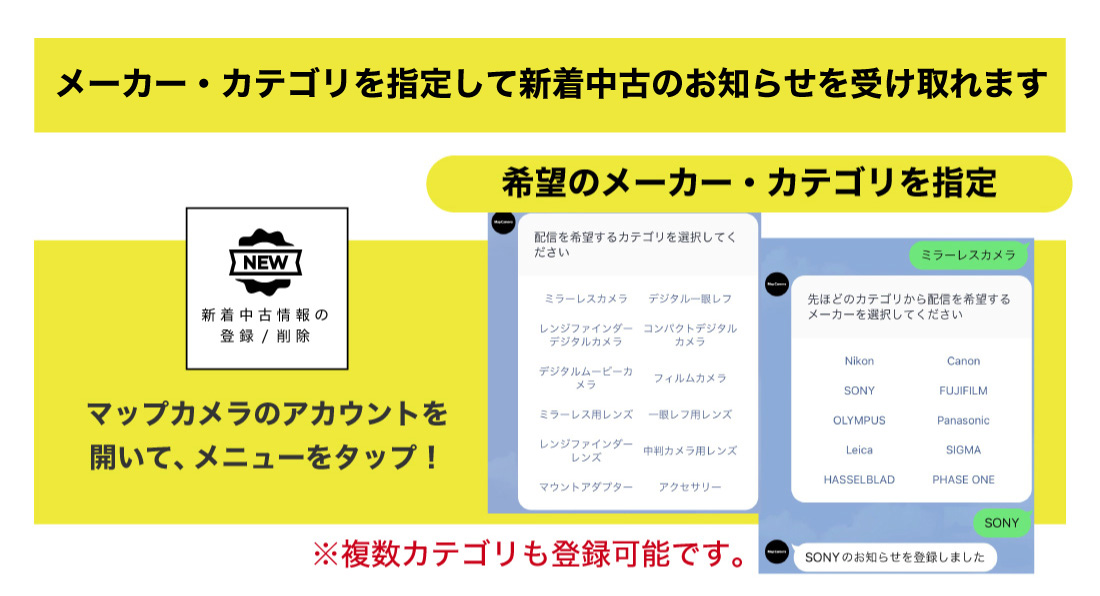

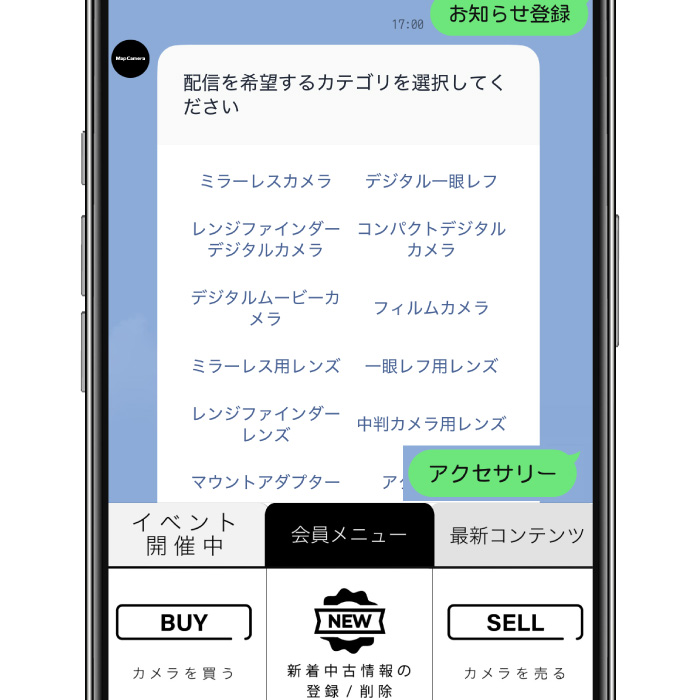

メーカー・カテゴリーで新着中古情報を受け取る

お知らせ登録について

ご購入を検討されているメーカー・カテゴリ(ミラーレスカメラ・交換レンズ等)の自分の希望に見合った条件を登録しておくことで、新着中古の中からお客様のニーズにマッチした入荷商品情報をLINEで受信することができます。登録方法はとってもカンタンですのでぜひご活用ください。

LINEの魅力を動画で紹介

カメラライフがもっと楽しくなる、カメラの売買がもっと身近に、そして写真がもっと好きになる!

そんな魅力的な情報をどんどん発信してまいりますので、ぜひこの機会に友だち登録とID連携をご検討ください。