【Voigtlander】最強コスパで超描写!今このレンズを知らないと勿体ない!

今回ご紹介するのは『Voigtlander MACRO APO-LANTHAR 65mm F2 Aspherical』その名前の通り少し変わった画角のマクロレンズです。

一般的にカメラの標準レンズと言えば「35mm」や「50mm」が挙げられます。

スマホの標準画角として採用されている事が多い「28mm」は人間の視野に近いとも。

ポートレートで重宝されるのは「85mm」や「135mm」の中望遠域。

風景、建築の撮影をしたいのであれば超広角の「15mm」付近をお探しの方も多いです。

野鳥やモータースポーツは「400mm」や「800mm」の超望遠が無いと寄り切れない…このように焦点距離にはそれぞれ「得意」があるもの。

「65mm」は、バランスのいい標準画角「50mm」よりも少し狭く、ポートレートに適した中望遠「85mm」には寄り足りない…これだけを聞くと何とも掴みどころが難しいレンズだと思われがちですが『Voigtlander MACRO APO-LANTHAR 65mm F2 Aspherical』はその第一印象を必ずひっくり返します。これを知らないと勿体ない。

MACRO APO-LANTHAR 65mm F2 Asphericalはここがすごい。

とにかく圧倒的な描写力

本レンズは「マクロレンズ」「65mm」と気になる要素が並ぶレンズですがそれ以前にまず知っていただきたいのは描写の鋭さ。

マクロレンズという特性上被写体との距離が近くなることは必至。近づいた分被写界深度が浅く見えるため、そのボケとの差を明確に描くために非常に正確な描写が必要になるのです。

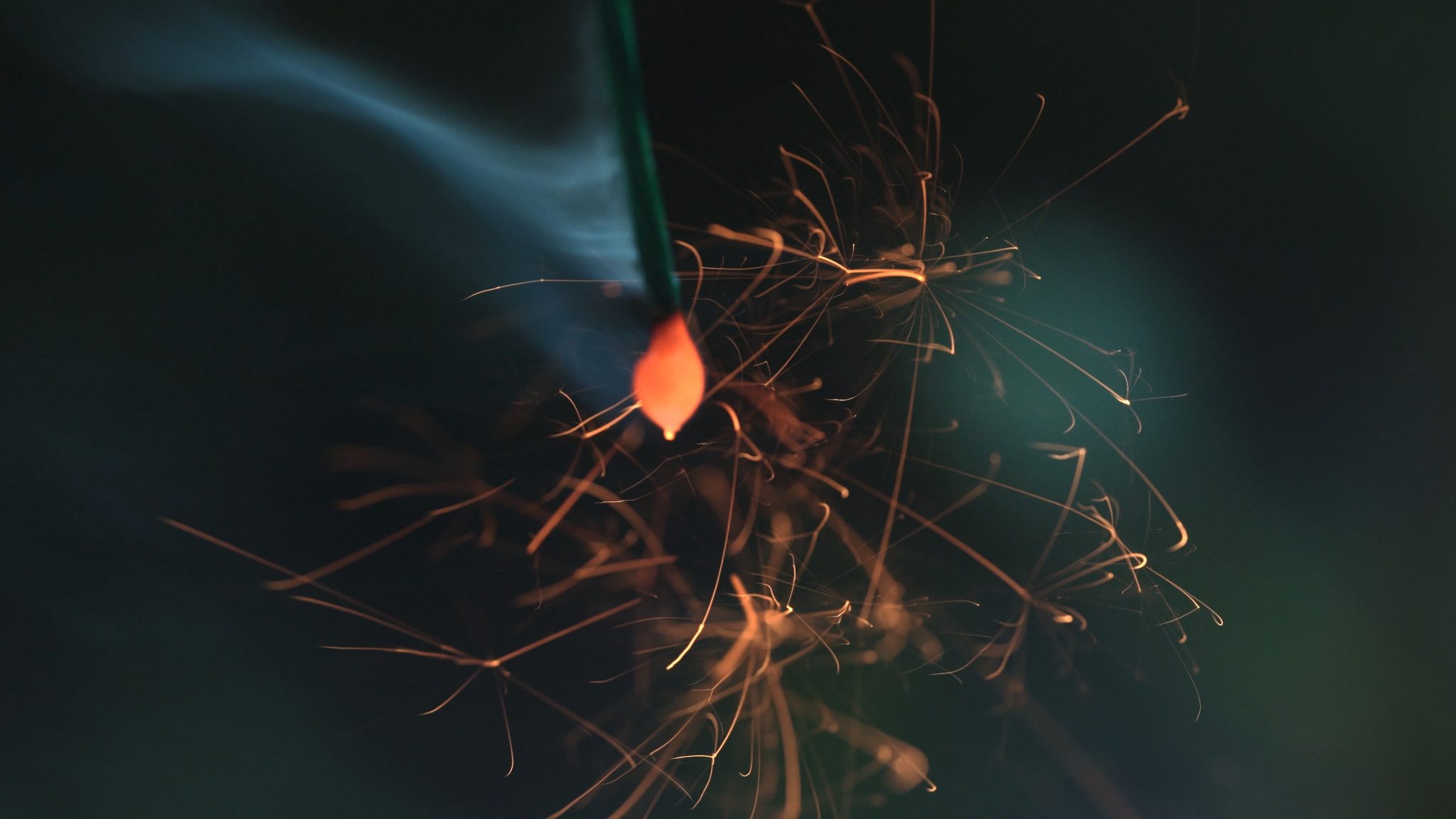

いきなりこのレンズの本領である最短付近でのマクロ作例です。

まずこの描写の為に生まれた妥協無き最強レンズであることは言うまでもありません。

本レンズの最大撮影倍率は0.5倍、つまり「ハーフマクロ」と呼ばれるレンズ。

被写体を実際の半分の大きさにしてセンサーに写すことが出来ることを意味します。

中古であれば10万円以下で手に入るレンズとは到底思えないクオリティ。

マクロ撮影をする場合はもちろん、初めてのマニュアルフォーカス単焦点にもおススメの1本です。

すごいのはマクロ撮影だけじゃない

ここまでの説明であれば「マクロ撮影に強いマニュアルレンズ」で終わってしまいますが、このレンズが凄いのはマクロ最強の称号を我がものとしながら“マクロ撮影だけじゃない”ところにあります。

ハイクオリティなマクロ撮影を実現するために生まれた描写力は、一般的なレンズの常識を遥かに超え多くのシチュエーションで大暴れするのです。

新千歳から飛び立ったばかりの空から写した夕景です。

遥か眼下に広がる白老、登別あたりの山々と海岸線。つい広角で撮りたくなるところを敢えて切り取ることによってこのように絵画のようなバランスで画を作ることが出来ました。レンズが良く、空気が澄んでいたことも重なり山々との輪郭もハッキリと写し出されています。

このレンズを使用する際は、広い風景に対してもまずはファインダーを覗き込んでみて下さい。

65mmの画角と描写力が「ここだ」と感じさせるカットを必ず見つけ出してくれます。

距離にして約5-60mほどの被写体に向けた一枚です。

大口径と言っても差し支えないF2開放での撮影なので手前の窓枠は滑らかにボケに沈み、またこの窓枠の前後でもボケ量が異なることが見て取れるかと思います。この距離感で被写体を強く描写できていることも目を見張りますが、この前ボケの解け方も是非よく観察していただきたい特長。挟角そして大口径、それでいて破綻の無い描写を追い求めているからこそのこの結果です。“浮き立って見える”とは本当にこのこと。私は2019年にこのレンズを買いましたが、今に至るまでこの魅力を代替できるレンズは発見できていません。

一般的に遠い被写体にピントを合わせようとする時、ある一定の距離から先は所謂「無限遠」の被写界深度の中に収まってしまうためシビアに追い込むことは難しい事が多くあります。一方でこのレンズに関しては最短の30cmから無限遠まで、ピントヘリコイドの微妙な回転に伴い無段階でピントの“山”というものを感じることができます。

つまり、それだけ解像しているということ。マニュアルフォーカスのみであることに忌避感を覚える方もおられるかもしれませんが、この本当の意味での無段階ピントを理想的に写真へと昇華するためにはマニュアルで合わせることが不可欠なのです。遠い山々が左手の微妙な動きで輪郭をあらわにする様はさながら世界を操っているかのよう。愛用しているからこそ辿り着いたこの表現は大げさではありません。

『Voigtlander MACRO APO-LANTHAR 65mm F2 Aspherical』の魅力、体感して頂けていれば幸いです。

“65mm”の画角はここで活きる!

あまり聞き慣れない「65mm」という焦点距離、実は特殊な魅力があります。

それは視野倍率が0.78倍のEVFにおいて肉眼と見える範囲がほぼ同じ、ということ。

簡単に言い換えると、ファインダーの中の景色と外の景色が同じ広さに見えるということになり、右目でファインダーを覗きながら左目を開けても被写体が同じ大きさで見えるのです。

言うなればライカの「レンジファインダー」のように、写真に写る範囲の外まで見えている状態で構図を考えることが可能であり、

これはマクロ撮影時はもちろん、風景やポートレートでも両目を使って情報を大きく取り込み構図をより柔軟に決めることが出来るというメリットがあります。

雨の降る暗いバスの中、両目で情報を収集して構図を考えながらシャッターを切ったことを覚えています。

アンダー目にすることで雰囲気をぐっと強めるためファインダーの中はほぼ真っ暗。

一方で人の目は優秀です。左目では闇に慣れた景色を見て、右目ではファインダーを見ていました。

SONYのカメラでこれを楽しむことが出来る「0.78倍」のファインダーを搭載しているのは「α7IV」などの数機種。

これからアポランター65mmを使ってみたいという方はぜひボディ選びの参考にしていただき、反対に対象のボディをお持ちの方は一度このレンズで試していただきたい魅力のひとつです。

もちろんこの特徴を除いても「65mm」は大変面白く魅力的な画角。

標準とされる画角から半歩だけ被写体に寄ったような絶妙な広さ・狭さは望遠レンズとはまた違った没入感を生み出すのです。

風景に向けるのも良し、テーブルフォトを撮るのも良し。

私個人の好みで言うと、道の続く方へとフォーカスする画作りがおススメ。

林道も街角の風景も肉眼よりも明らかにボケて、65mmの画角で切り取られることで日常を作品に変える効果が生まれます。

カメラ別作例写真で紐解く魅力。

ここからはカメラごとに【Voigtlander MACRO APO-LANTHAR 65mm F2 Aspherical】を使用した際の作例をご紹介。

“上手に買う”、“最高峰で使う”、“新対応マウントで使う”、の3本立てです。

【旧モデルと侮るなかれ】コスパ最強セット SONY α7RIIIで撮る。

SONYファンにとっては納得の人気機種【SONY α7RIII】は【Voigtlander MACRO APO-LANTHAR 65mm F2 Aspherical】との相性が最高。

今でこそ6000万画素センサーの登場により高画素1位の座を明け渡して久しいですが、当時の4200万画素と言えば紛れもない高画素カメラです。更に言うとこのレンズとカメラはどちらも発売が2017年のモデルであり、少なくともSONY専用レンズとして生産されたアポランターはα7シリーズ、特に高画素モデルのRシリーズを意識していないという方が無理があるというもの。

最適化されたと言ってもいい写りのベストマッチに当時魅せられた方も多いはずです。

最新機種である【SONY α7RV】からすると2世代古い機種となり、中古の相場は新品販売当時の1/3にまで迫るような価格感。

この写りを実現しながらレンズと併せても約20万円という、コストパフォーマンスが非常に高い組み合わせです。

【Voigtlander MACRO APO-LANTHAR 65mm F2 Aspherical】を試したいと思っていただけた方はこのセットをぜひご検討ください。

いくつかこの組み合わせで撮影した記事をご紹介。

『【SONY】風鈴、金鳥、線香花火』

『【Voigtlander】4年目のアポランターも1位の座を譲らない。』

4年前の記事ですがさらに4年が経過した今でも評価が変わることはなく。もう殿堂入りを考えなければなりません。

旅行も動画も物撮りも、使い手に馴染めばなんだってこなせる超優等生レンズ。

【SONY α7RIII】の描き出す色の雰囲気とも相性が良いように思います。

▼【SONY α7RIII】はコチラから!▼

【最強カメラ×最強レンズ】αの最高峰 SONY α7RVで撮る。

SONY αシリーズにおける高画素モデルの最高峰【SONY α7RV】こそ【Voigtlander MACRO APO-LANTHAR 65mm F2 Aspherical】を使用するうえでの現代の理想形といえるでしょう。

撮影中は気付かない細やかなディティール、拡大してみて分かる表現力はさすが6000万画素の底力。

一方で2017年に発売されたレンズ側からしてみればα7RVの高画素センサーはもはや未知の領域。

センサーの高画素化にレンズの描写力が追い付いていないという意見もちらほらありますが、まだそれをはっきりと実感するようなレベルの話では無く8年が経過しようとしてもなお活躍するレンズであることは間違いありません。

▼【SONY α7RV】はコチラから!▼

【SONYだけじゃない!】待望のZマウント Nikon Z7IIで撮る。

卓越した描写のこのレンズをSONY以外でも使ってみたいという要望はかねてより聞き及んでいましたが、ついにそれを現実の物としたのは「Nikon Zマウント」でした。2022年に発表されるや否や大人気の1本に。今回はNikonZマウントカメラの中でも高画素機である【Nikon Z7II】で撮影した作例写真をご紹介しています。

こちらの『【Nikon】やっぱり!Nikon。』という記事で掲載された写真です。

記事中で紹介される生粋のNikonユーザーが選ぶ選りすぐりのレンズの中でもひときわ目を引く写真。

真骨頂であるマクロ撮影でのピントの立ち上がりとボケ感の強烈さが画に良いコントラストを生み出しています。Zマウントでも魅力は十分に健在の様子。

文中でも「マクロについてはこれを選べば正解でしょう。」とお墨付き。これは今でも塗り替えられてはいないはずです。

▼Nikon Zマウント用はコチラから!▼

「APO-LANTHAR」はまだまだここが面白い!

「APO-LANTHAR」の称号“あの3本線”の意味。

“APO-LANTHAR”とはオーストリアで創業したレンズ・カメラメーカーであるフォクトレンダー社が1951年に発売した『BESSAⅡ』というフィルムカメラのレンズに事を発します。

レンズ構成を同じくする「HELIAR」に新しい素材を採用することによって色の収差を強力に補正し、結果的に非常に良好な描写を得られる「APO-LANTHAR」の誕生です。1930年代後半にはカラーフィルが普及してきたこともあり、その時代の波に乗る形で生まれたレンズということとなります。

現代では当時の意思を受け継ぎ、COSINAが展開するVoigtlanderブランドにおいて特に性能の高いレンズに与えられる称号のひとつ。

この「Apochromat(アポクロマート)設計」という収差を強力に補正するレンズ設計は、当時からこの名前が付くレンズの多くはとても高い性能を誇ります。

外観で分かる特徴は当時から今まで受け継がれている「赤」「緑」「青」の3本線。

これはご想像の通り「赤:R」「緑:G」「青:B」、光の三原色を表しており、当時から色を、そして光を正しく写すという事にかけてのプライドを感じるトレードマークなのです。

COSINAが展開するVoigtlanderブランドレンズとして発表された1本目のアポランターこそが今回ご紹介したこの【Voigtlander MACRO APO-LANTHAR 65mm F2 Aspherical】。

2017年の発表当時、『BESSAⅡ』を彷彿とさせるこの3本線が施されているのを見て感動した方も多いはず。2025年現在においてもまだこの特徴は新しいアポランターに受け継がれています。

「APO-LANTHAR」は65mm以外のバリエーションも実はすごい。

“APO-LANTHAR”の名を冠するレンズは2017年以降少しずつ増えています。

SONY Eマウント用に4種類、Leica Mマウント用に5種類、Nikon Zマウント用に3種類。

どれもまっすぐに画質を追求したいいレンズたちばかり。ただしその中でもやはり【Voigtlander MACRO APO-LANTHAR 65mm F2 Aspherical】が群を抜いている印象。

個人的な愛着も含めて、にはなりますが。

▼SONY Eマウント▼

▼Leica Mマウント▼

▼Nikon Zマウント▼

まとめ

いかがでしたでしょうか。

端正な描写、滑らかかつ大きなボケ感、使いようによっては化ける65mmという画角、そして何と言っても真骨頂のマクロ撮影。

性能の一つ一つを見れば特殊な機能が備わっているわけではなく、他にはない個性的なアイデアがあるわけではありませんが、それらが全て重なり合って“替えが効かない”という強力なアイデンティティを構成するレンズのご紹介でした。

実はこの記事を書いている私自身も【Voigtlander MACRO APO-LANTHAR 65mm F2 Aspherical】を愛用し、そして魅力を十分に知ったうえで今回言語化を試みた次第です。

読み始めの時点では「マニュアルフォーカスの変わった画角のマクロレンズ」という印象だったかもしれませんが、それが少しでも魅力的なものに変わっておりましたら嬉しく思います。

記事中でも何度かご紹介しましたがこのレンズの発売は2017年、実に8年前のレンズ。それでいてなお対抗馬が現れず、ファンを増やし続けているというのは他のレンズではそう多くない印象。

カメラの高画素化に伴って第2世代が出るかもしれないと想像を膨らませるのも楽しいのですがこのスペックでは当分それは無いかもしれません。

その人気がゆえに中古の相場はなかなか下がってはくれないレンズなので、欲しい、と感じた時こそが買い時です。ぜひこの夏の一本としてご検討ください。