【FUJIFILM】遂に登場した第5世代「X-H2S」先行展示 体験レポート

FUJIFILMFUJIFILM X 5th GenerationFUJIFILM X 5th videoFUJIFILM XF lensinformationX-H2S新製品情報

2022年5月31日にFUJIFILM X Series のYouTubeチャンネル上で開催された「X Summit OMIYA 2022」。10周年を迎えるXマウント、何か大きな発表があるに違いないとカメラファンが固唾を飲んで見守っていました。

そして、そんな視聴者の期待を裏切らないと言わんばかりに飛び出したのは「新しい時代の到来」を意味する第5世代センサーと新しい映像エンジン、そしてそれらを搭載するフラッグシップモデル『FUJIFILM X-H2S』でした。高い信頼性と取り回しの良さで好評を得た前モデル「X-H1」の発売から4年。いよいよ登場した後継機は、我々の予想をはるかに超える形でやってきたのです。

今回は丸の内にあります「FUJIFILM Imaging plaza」にて実機を体験させていただき、外観を中心にその魅力をお届けいたします。

-『FUJIFILM X-H2S』 外観-

まずはじっくり外観を見て頂きます。先んじてティザー映像や公式ホームページで商品画像を見ていましたが、実際に手に取ってみるとコンパクトに感じます。新型センサーや最大7.0段のボディ内手ブレ補正など盛り沢山のスペックですが重量は約660g。APS-Cセンサーの恩恵を感じる部分です。ルックスは「X-H1」の面影を残しつつ、ペンタ部や軍艦部などには若干の「GFX 100S」っぽさも感じます。そういった意味でも、今までの開発から導き出された良い形にこだわったのかなと推測できます。

「X-H1」では背面モニターはチルト駆動式でしたが、『FUJIFILM X-H2S』は「X-T4」等と一緒のバリアングル駆動式になっています。これは写真機としての意向が強かった前機種に比べて、6.2K 10bit/4K 120P収録やF-Log2の搭載など動画撮影能力が大幅に向上したことで動画撮影機としても活躍できるという所からの採用です。より撮影アングルが自由になり、三脚や電動ジンバル等との親和性も高くなっています。

背面液晶が収まっているボディ裏側に、見かけないネジ穴が2ケ所開いています。これは、今回同時に発表された新しいアクセサリー「冷却ファン」を取り付けるためのものになります。新規放熱構造を採用したことで4K/60Pの映像を240分記録可能な『FUJIFILM X-H2S』ですが、こちらのアクセサリーを取り付けることでさらに安定感が増し、高温環境下でも長時間撮影が可能になるという事です。取り付ける際には、カバーを外して端子を接続するとそこから給電される仕組みとのことです。

グリップ上、操作系統が集約されサブモニターが搭載されています。後ほど比較も見て頂きますが、この辺のデザインは「X-H1」と離れてどちらかというと「GFX 100S」等に似ているなという印象です。露出設定などがひと目で確認できるのはとても便利ですし、ISOやWBのボタンがサッと押せる位置にあるので、使い慣れてくればファインダーを覗きながらでも快適に撮影が出来そうです。

また、グリップに関しても良くなっているのが実感できました。ボディに厚みが増しやことで「握っている」という感じがとてもします。片手で撮影するようなシチュエーションでも安定して握れるグリップになっています。

インターフェース回りもより快適になっています。いまやほとんどの現行ミラーレスカメラが「USB Type-C」端子での給電が可能ですが、本機でももちろん充電/デジタル入出力に対応しています。一番注目すべきは出力に「Type A」のHDMI端子が採用されていること。安定して高速出力が行えるというだけでなく、クリエイターの現場でメジャーなType Aを採用することでケーブルがなくて困るという事も防げます。

Xシリーズでは初めて、SDカードスロット×1とCFexpress Type Bカードスロット×1のデュアルスロットになっています。より高画質・長い時間で大容量になる動画撮影が可能になったことを受けて、ビデオスピードクラスV90対応のSDカードや高速読み書き出しが可能なCFexpress Type Bカードを使うことが出来るようになっています。また、そのメリットは動画撮影に使う方だけでなくスチル撮影の際にも感じられると思います。電子シャッター使用時、最速40コマ/秒のブラックアウトフリー連写(AF・AE追従)撮影が可能です。その性能を引き出すには耐えうるメモリーカードを用意しておくとよいでしょう。

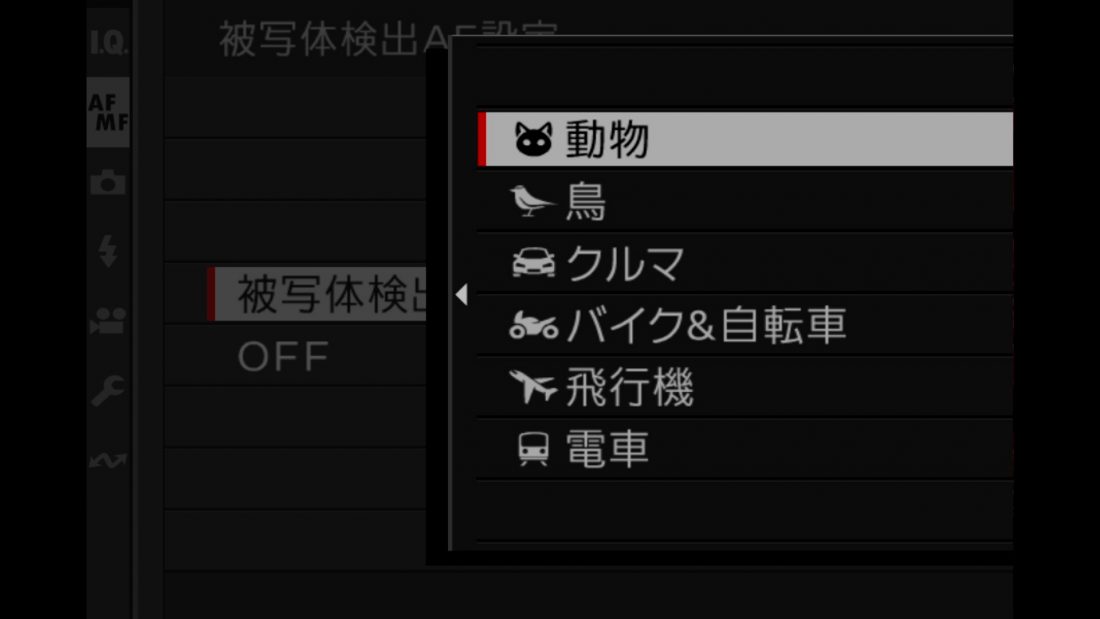

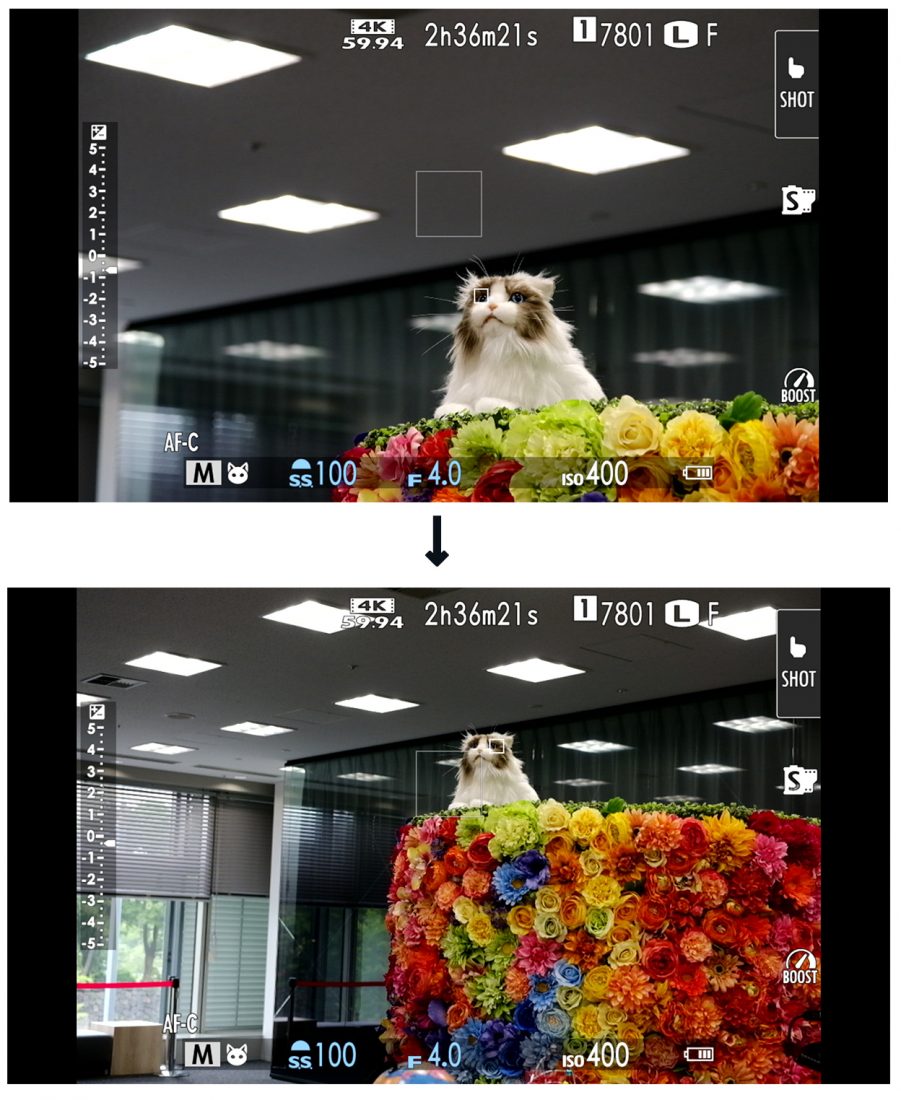

外観ではありませんが、ディープラーニング技術を用いて開発された「被写体検出AF」についても簡単にですが体験してきました。メニュー項目を見ると図のように被写体を選択することができます。

今回は被写体を「動物」に設定し、会場内でくつろいでいた猫にピントを合わせます。カメラを向けるとすぐに猫の瞳をトラッキングし、追従を開始してくれました。カメラを振ったり、またズームをして画角を急に変えたりしても追従が外れることは全くありません。止まっていた被写体ではございますが、かなり手ごたえがありました。動体撮影時はAF-Cを是非ご活用いただきたいです。

-X-H2S シャッター音-

気になるシャッター音を収録してきましたので是非お聞きください。

3つのサウンドが選べ、OFFにすることもできます。個人的には「サウンド3」のジャッという音が気に入りました。撮影欲が湧いてきそうな音で好感です。

-X-H2S・X-H1 外観比較-

左 : X-H1 / 右 : X-H2S

続いては新旧X-Hの外観を比較していきます。正面から見てみるとボディ前面のボタン配置などはほとんど一緒ですが、右下のフォーカス切り替えレバーがFnボタンに変更されています。ペンタ部はメーカーロゴ位置がやや上がったものの頭頂部は少しすっきりし、シャッター側のダイヤルが無くなったことで少しタイトな印象を受けます。また、グリップの厚みと形状がかなり変わっていることも見て頂けます。

左 : X-H1 / 右 : X-H2S

続いて背面です。操作系統はかなり配置換えがされているので、「X-H1」から乗り換えるという方は慣れるまで戸惑うかもしれません。フラットに触ってみると非常に使いやすかったです。特に、マルチコントローラー(通称:グリグリ)がファインダー横に配置されたことによって、覗きながら手元を見ずに操作するのが非常にやりやすくなったと感じました。また撮影設定をまとめて呼び出してくれるQボタンもモニター側に。離れた位置で使いやすかったという方もいるかもしれませんが、こちらも慣れれば便利そうです。

また、上述の通り背面液晶モニターの駆動方式がチルト式とバリアングル式で異なります。それぞれ撮るシチュエーションやアングルで使い心地が変わってきますが、好みの部分が大きいかと思います。写真機からマルチに使えるカメラへの変遷がここに垣間見れますね。

左 : X-H1 / 右 : X-H2S

左 : X-H1 / 右 : X-H2S

「X-H1」ではISO感度ダイヤルとシャッタースピードダイヤルが軍艦部に搭載されていて、アナログな撮影感が味わえるフジフイルムならではの操作性でした。『FUJIFILM X-H2S』ではその2つを廃し、静止画-動画の切り替えや細かい好みを反映したカスタム設定などを素早く行えるモードダイヤル1つ搭載に変更されています。

上からも右側面からも見てみると、グリップの形状変更がとても分かりやすいです。指先が届く深さ自体は大きな変更はないのですが、厚み+手のひらの親指側に当たる面積が増えたことで、ハッとするほど握り心地が変わりました。実際に持っていただくのが一番ですが、とにかくグリップ力が良くなっていることが断言できます。

左 : X-H1 / 右 : X-H2S

インターフェース回りの変更点は先程述べた通り。非常に細かい部分ですが三角環取りつけ部の形状が一新されました。今までの穴1点の物も遊びがなくて良かったのですが、三角環の取り付け・取り外しが非常に難しかった印象があります。今回の変更はスチル撮影時にはストラップを付けて動画撮影時には外したいという要望を叶えるものだと思います。

-新レンズのご紹介 ①『FUJIFILM フジノンXF18-120mm F4 LM PZ WR』 –

「X Summit OMIYA 2022」では、『FUJIFILM X-H2S』だけでなく2本の新しいレンズが発表されましたが、どちらも今までになかった新機軸のレンズで注目が集まっています。

まず1本目が動画撮影時に大活躍間違いナシ、電動ズーム機構を搭載した「FUJIFILM フジノンXF18-120mm F4 LM PZ WR」です。フルサイズ換算で27mm-183mm相当と広角から望遠まで幅広い画角をカバーする6.7倍ズーム、そのうえF4通しとなっており非常に期待の持てる一本です。今までフジフイルムには「MKシリーズ」というシネマカメラ用レンズがありましたが、日常的に動画撮影で便利というレンズは今回が初めてとなるでしょう。ズーミングを活かした映像表現が出来るうえに、画角的にはスチル撮影でもバンバン使っていけるスペックになっていますから、「レンズ一本だけでお出かけ中に色々撮りたい」という方にもオススメ出来ると思います。

レンズ鏡胴にしっかりとしたコントローラーがついており、この部分を捻ることでズーミングを操作できます。このコントローラーが固さもあり、任意の位置で止まってくれるので一定の速さで寄る/引くがかなりしやすかったです。手動だと一定のスピードを保つのが難しいというイメージがあったのですがしばらく使えばかなり快適に使うことが出来そうです。

先程のコントローラーはズームだけでなく、MF時のフォーカス調整にも使えます。そのためのズーム/フォーカスの切り替えボタンがXFバッジの下に搭載されています。その下にある2つのボタンはこちらもズームコントロール用で、手動よりもスピードはゆっくりですが一定のズーミングまたは画角の微調整が行えるようになっています。これらの3つのボタンはボディ側の設定でFnボタンとして他の機能を割り当てることも可能!とても良く考えられたレンズです。

-新レンズのご紹介 ②『FUJIFILM フジノンXF150-600mm F5.6-8 R LM OIS WR』 –

『FUJIFILM X-H2S』の強力な手ブレ補正や高い連写性能を活かすなら、やはり超望遠レンズを組み合わせたいところ。そこで、満を持して登場したのがこちらの『FUJIFILM フジノンXF150-600mm F5.6-8 R LM OIS WR』Xマウントで2本目となる白レンズです。フルサイズ換算で229mm-914mm相当をカバーするというまさにフジフイルム最長のレンズ。こちらも実際に使うのが待ち遠しくてなりません。

赤バッジに恥じぬ仕様で、撮影しながら軽快に操作できるよう各種スイッチがレンズ鏡胴にしっかり搭載されています。見事なスペックにもかかわらず長さは314.5mm、重さ約1605gというコンパクトさに度肝を抜かれます。筆者も実際に手で持ってみて、またファインダーを覗いてみて驚きました。なんという軽さ。

コントロールリング、そして前玉側には上下左右4つのFnボタンも搭載されており隙がありません。とっさの反応が大事になってくる動体撮影。撮影設定に困っている時間はありませんから、直感的に操作が出来るような優れたインターフェースが搭載されていることは非常に大事なことと言えるでしょう。

最長914mm相当、さらにテレコンバーター「XF2X TC WR」を組み合わせればフルサイズ換算1828mm相当となる超望遠が、手持ちで撮影できるという事実。よりダイナミックに、より遠くを掴んで。また一つ、超望遠撮影の可能性を変える素晴らしいレンズが登場してきたように思います。

現在、FUJIFILM Imaging plazaでは『FUJIFILM X-H2S』と『FUJIFILM フジノンXF150-600mm F5.6-8 R LM OIS WR』の組み合わせで撮影した作品をお楽しみ頂ける作品展が開催されています。両雄の素晴らしい解像感や鳥に対する高いAF性能などをじっくり見ることが出来ますので、気になる方は足を運んでみてはいかがでしょうか。

魅力的な機材を世に送り出してきたフジフイルムが、新ステージに突入したことをありありと感じさせる一台。カメラの愉しみや色表現の美しさはそのままに、動体撮影や映像制作など今までユーザーの少なかったジャンルにも堂々と切り込んでいけるような存在が登場しました。オールインワンな魅力が詰まった『FUJIFILM X-H2S』を手にすれば、きっと長年にわたって使いたくなるような頼もしい相棒になってくれることでしょう。

駆け足ではございますが、本機の魅力について早速レポートいたしました。

実写レビューなどご期待に沿えるようコンテンツを準備してまいりますので、お待ちいただければと思います。