イデアの視点

普段⾒ているもの、瞳が取り⼊れる光の情報、そういった⾏動に必要な情報を得る為に⽬を動かして⾒る。それはフォトグラファー的な視点とはちがって呼吸に近い⾃律神経がかってにやっている事に近い。

もっと⼼の深淵にあって、視覚ではない脳内のビジョン、理想(idea)が欲するもの、⾒えているものではなくて、⼼を惹かれる事象、それを追い求め、また作り上げフォーカスする空間の⼀点、それが⾃分の視点だ。

狭い⼀室の中でも⾒たいと思う⾵景や感じたいと思う空気があり、それをカメラとレンズという気管を使って⽣み出していく。

いつも何かしら⾃分を魅了するものに飢えている感覚も持っている。それは満たされることはない、満たされてはいけない事である。視覚から脳に突き刺さり、全⾝が痺れるようなものを求めて、、

部屋に吊るされた⽩いシャツもその欲求の中で⾒たい⾵景に変わり、⼀つの視点として⽣まれ変わるのだ。

それは⾃分らしく⽣きた証なのだろうと思う。

世界⼀普通の⼈間

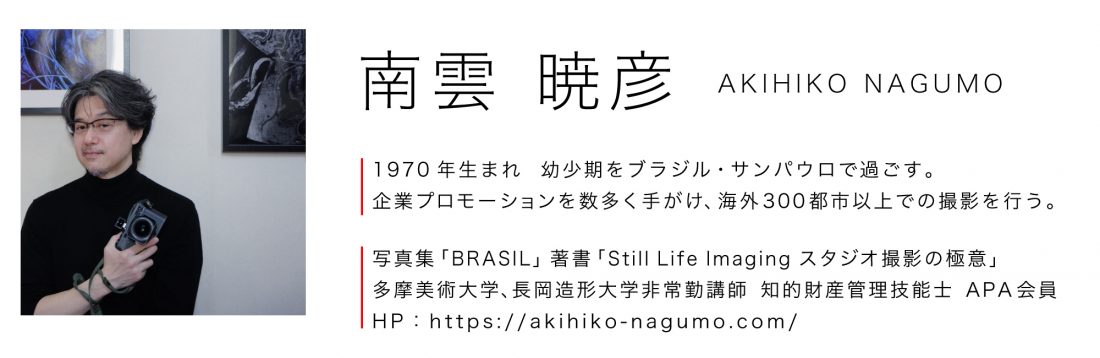

幼少期をブラジルで育ち、⽇本でフォトグラファーになって世界中を巡り⾊々な事を体験してきた。僕がその中で培ってきた視点とは何だろうか。

同じ場所に⽴ち同じ⾵景を視界に収めていても、⼈はそれぞれ視点が違う。それは⾒ているものは同じでも魅せられるものが違うからだ。

ここで⼀つのジレンマがうまれる。

フォトグラファーとして写真を撮るにあたって、僕はなるべく多くの⼈に⾒てもらいその魅⼒を共有したいと思っている、だからあまりにも独⾃な視点しかもっていないと都合が悪い。もちろんオリジナリティーは欲しいが、全く理解されないものでは困るということだ。

ところが実際にはそんな事は杞憂で、僕にはそのような天才的閃きはなく、どちらかというと世界⼀普通なのではないかと思うほどの平均的な価値観がそなわっているように思える、それはなぜか。

まずは幼少期に⽇本とブラジルという2つの⽂化を受け⼊れ、固定観念を持たずに済んだ事、これはきっかけだ。

1980年渡伯、ヒーローは王貞治だけではなく、ペレがもっと広い世界の王だと知る。1982年サッカーワールドカップ スペイン⼤会、世界中の⼈々が熱狂する事象を知る。

次にフォトグラファーになり世界中をまわってたどり着いた思考だが、⼈が求める幸せに共通点が⾒えてきて、それが⾃分の感性を形作っていっていったという事。

⼟地の特性や時代に起因する⼈の野⽣、思考、⽣まれ出る⽂化、それは本当に多様でその違いで摩擦や衝突が起きることもある。だがそもそもそれが何のために⽣み出されて来たのかという事に⼤きな違いはない。そこには根源的に⼈がもつ幸せのイデアがコアとして存在しているのだろう。

そしてその幸せのイデアという酷く純粋なコアが、⼈の個性や感性を生み出しそれが⽣きる⼒ともなっている。

僕の視点はここに起因している。

世界⼀普通の感性をもった⼈間。これならある程度の⾃負があり、めざす⽴ち位置でもある。ただし、フォトグラファーとしての技術や感性は常⼈を遥かに超える必要があり、このあゆみは⽌めてはいけない。

⼈が無条件と思えるほどに欲するビジュアルの中に美しい⾵景がある、どこの国のどこの都市に⾏っても絵葉書を売っていないところはない。まずはここに⼀つの根源があり、つまりここまでは⾮常に純粋だ。

美しい⾵景は⼈を魅了するが、それだけでは飽き足らなくなったり、独り占めしたくなったりする。だから写真家はそこに⽴って美しい写真が撮れたその後に、もっと違う視点が欲しくなり、写真の表現を使って⾃分をそこに写し込んでみたりする事もある。

ここに個性やエゴが⽣まれるが、これも普通の感性の延⻑線上にあり、表現者はそれを創り、⼈々はそれをみて共感もするのだろうと思う。

⾵景の中に⾃分の視点が交差する。

あるいは⾃分だけの視点を⾒つけて⼼の充⾜を得るということもする。ここは僕のお気に⼊りの場所の⼀つで、フォトグラファーとしてすごく⼤事な仕事、⼤切な作品を作った場所だ。ここでシャッターを切る時は⾊々なことを感じ、考えることができる。

⾃然も⼈も⼈⼯物もひっくるめて、この⾵景の前では想いが巡る。そしてそういう場所は多くの⼈にも存在するだろう。

ちょっと変わった写真を何枚か並べたが、それでも僕の感性は普通の上に成り⽴っているので、意味不明なビジュアルにはならないと思っている。

Innocent world

⾃然な気持ちや感性に素直でいることは、実は⼤半の場合難しいことなのかもしれない。ただそのように⾏動することは難しいが、そういう思考を持ち続け、写真に込めていくことは、⾃分のやるべき仕事だと思っている。あまり悩んでいる時間はもう持ちたくもない、素直に頭に描いたイデアを写真にしていく。

莫⼤なお⾦が動くのがアートではなくて、たくさんの⼼が動くのがアートだと思っている。⼈が⼈らしく⽣きていくにはそれが⼤切だと思っている。

もう⾔葉としてあまり多くは語るまい、そのかわりにこの世界⼀普通の視点をもって、それを胸にシャッターを切っていく、それが僕のフォトグラファーとしての美学だからだ。