【OM SYSTEM】OM-5 Mark IIはレンズキットが4万円以上もお買い得!

2025年7月に発売したOM SYSTEM OM-5 Mark IIはコンパクトで軽量ながら、防塵防滴・防寒性能や5軸手ぶれ補正、ハイレゾショットなど、本格性能を備えたミラーレスカメラとして人気を集めています。

旅行や登山、街歩きなど、どんなシーンにも気軽に持ち出せる軽快さが魅力と言えるでしょう。

そんなOM-5 Mark IIのレンズキットが非常にお買い得なことをご存じでしょうか。

今回はレンズキットで撮影した作例も交えながら、その魅力について紹介していきます。

OM-5 Mark IIには用途に応じて選べる2種類のレンズキットがあり、1本で幅広いシーンをカバーできる12-45mm F4.0 PRO(35mm判換算24〜90mm相当)と、旅行やアウトドアに便利な14-150mm F4.0-5.6 II(35mm判換算28〜300mm相当)がラインナップされています。

実はどちらのレンズキットもボディ単体+レンズ単体で揃えるより、新品で4万円以上もお得なのです。(2025年10月現在)

コンパクトで軽量なOM-5 Mark IIとの組み合わせにより、気軽に持ち運べ、幅広い撮影に対応できる上、お得に手に入れられる点も非常に魅力的なレンズキットです。

12-45mm F4.0 PROは、小型ながらPRO品質を誇る標準ズーム。

開放から周辺まで高解像度で描写し、街角スナップやポートレートでは背景のボケ味も美しく、被写体を引き立てます。

F4固定で明るさが安定しているため、露出を気にせず撮影でき、動画撮影にも適しています。

コンパクトで軽量なため、OM-5 Mark IIとの組み合わせで持ち運びも快適です。

更に注目すべきはマクロ性能です。

最短撮影距離は広角端で12cm、望遠端で23cm。ズーム全域で最大撮影倍率は0.5倍(35mm判換算)のハーフマクロを実現しています。

これはマイクロフォーサーズだからこそ実現できているスペックで、どういった場面でもピントが合う安心感を与えてくれます。

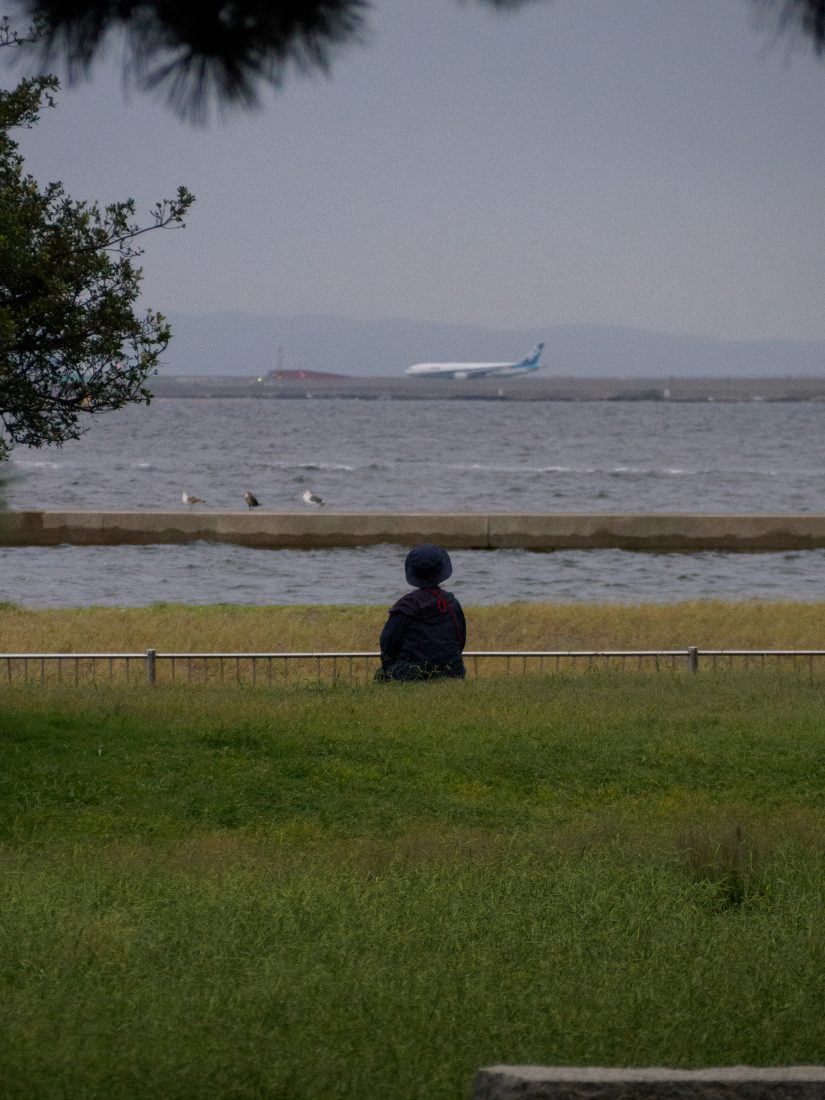

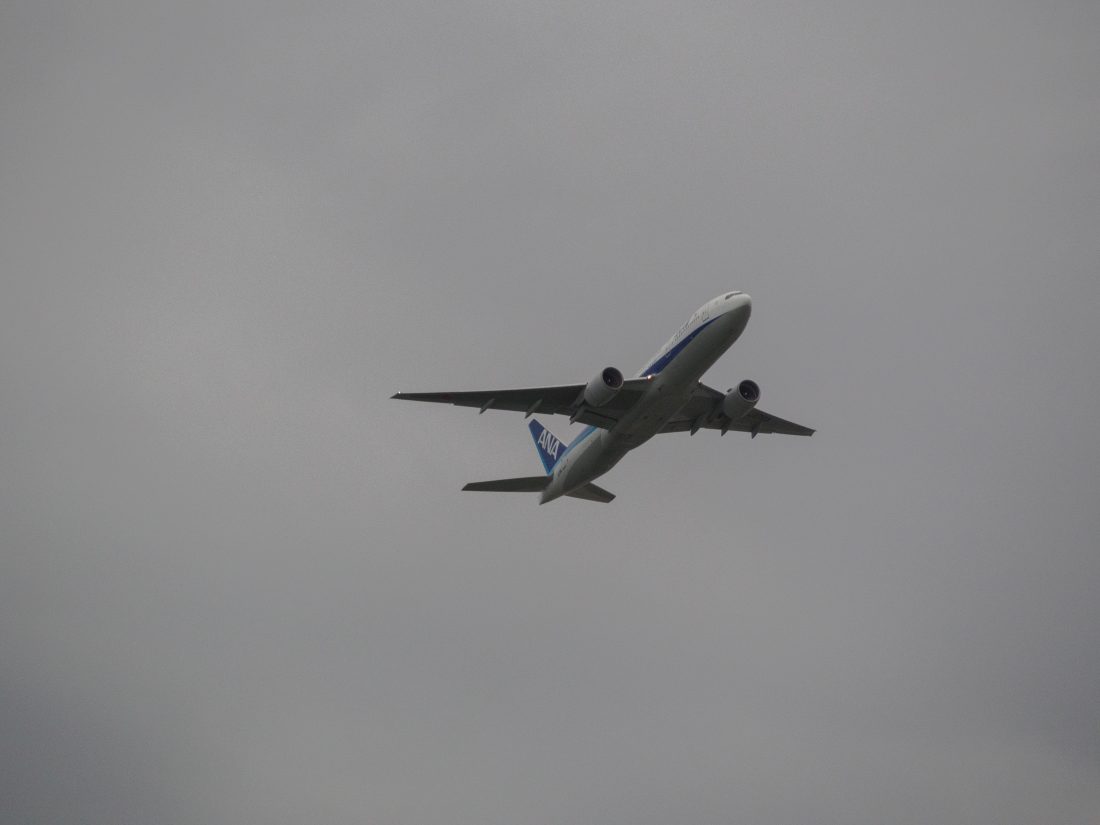

もう一つのレンズキットである14-150mm F4.0-5.6 IIは、広角28mm〜望遠300mm相当まで1本でカバーできる高倍率ズームで、旅行やアウトドア、家族写真など幅広いシーンで活躍します。

広角側では風景や街並みをダイナミックに収めることができ、望遠側では遠くの被写体や野生動物、ポートレートまで被写体との距離を気にせず柔軟に撮影できる点が強みです。

防塵防滴設計で雨や砂埃の中でも安心して使え、軽量で携行性も高いため、旅先でも持ち歩きやすく、荷物を減らしながら多彩な撮影を楽しめます。

さらに描写性能も向上しており、望遠域でもシャープな画質を保ちつつ自然なボケ味が得られるため、遠景から近景まで1本で幅広く表現力を発揮できる万能レンズと言えるでしょう。

OM-5 Mark IIはグリップ形状が改良され、手にしっかりフィットする設計となっています。

特に中指が当たる部分が削られた形状になっており、自然に手になじむ感覚で長時間の撮影でも疲れにくく、安定して構えられるでしょう。

そのため望遠撮影やスナップ撮影でもブレを抑えやすく、軽快で快適な撮影体験を実現できると言えます。

OM SYSTEM OM-5 Mark IIは軽快さと本格性能を兼ね備えたハイバランスなミラーレスカメラと言えるでしょう。

12-45mm F4.0 PROで高解像・高コントラストのスナップや動画撮影。

14-150mm F4.0-5.6 IIで旅行やアウトドアまで幅広く対応。

この2本の個性の中で自分に合ったレンズキットをお選びください。

そしてグリップ形状の改良により操作性も向上したOM-5 MarkIIで快適な撮影体験をお楽しみいただければと思います。

▼新品はインターネットからのお買い物で安心安全の2年保証付き!▼

▼今回使用した中古はこちら▼

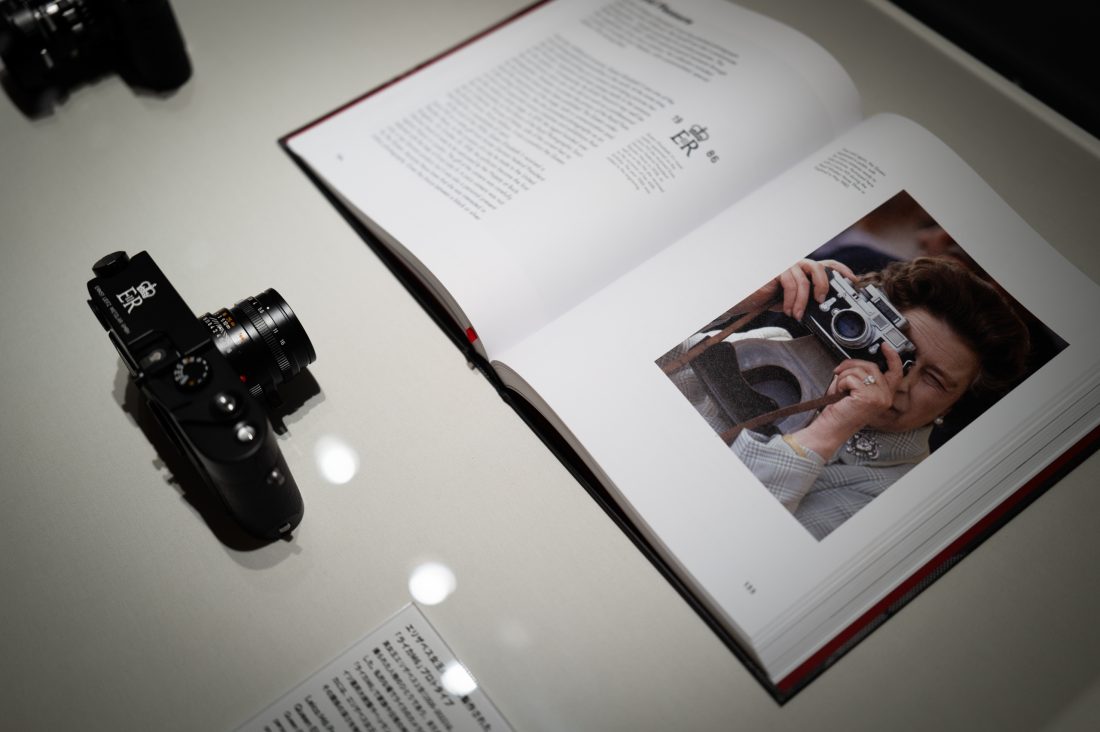

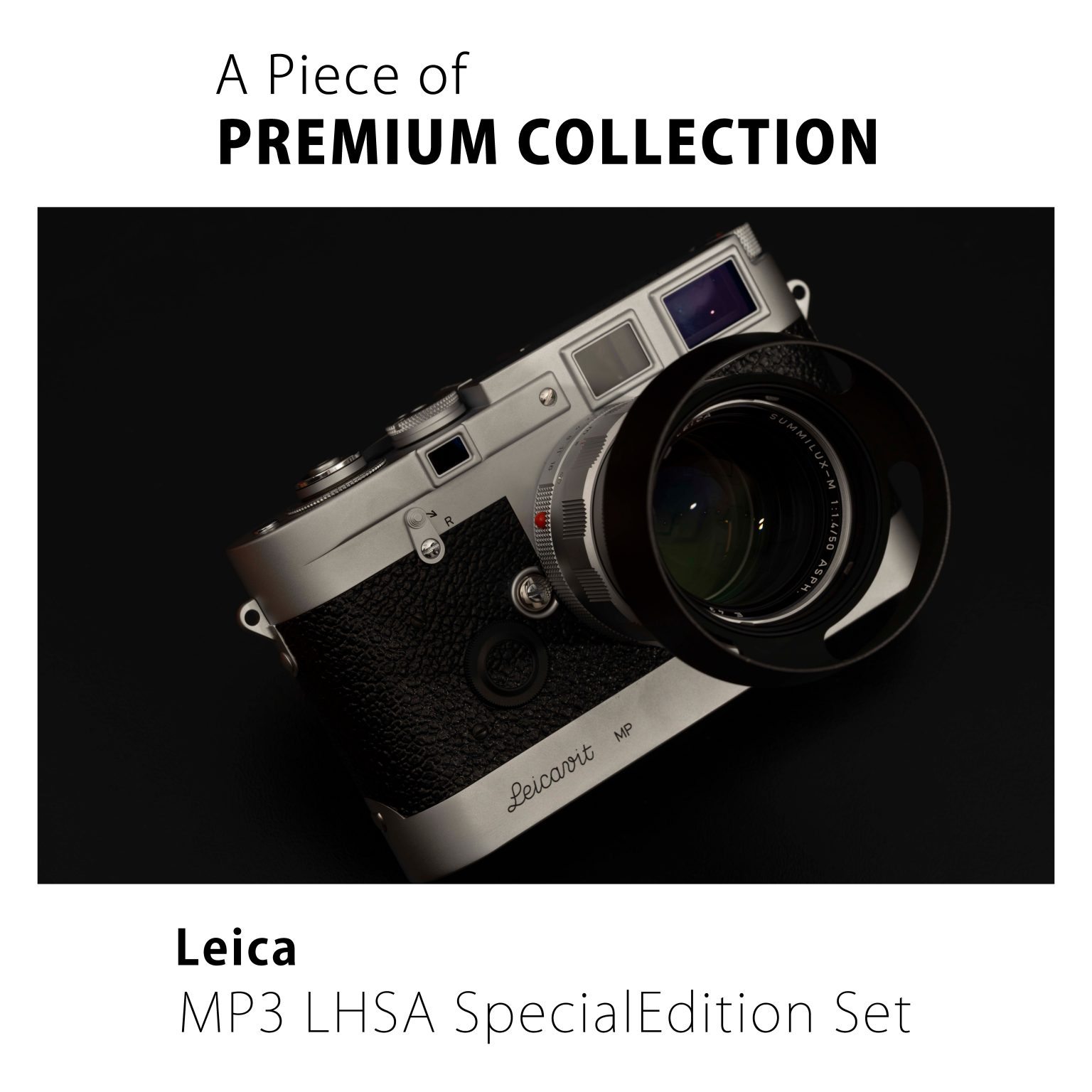

右がMP3 LHSA SpecialEdition、左はM2

右がMP3 LHSA SpecialEdition、左はM2