【SONY】ついに登場した「α7RV」先行展示 体験レポート

2022年11月25日発売予定のSONY 「α7RV」の先行展示レポートに行ってきました(場所:ソニーストア 銀座)

外観比較や新機能を一足先に紹介します。最後までお楽しみください!

「SONY α7RV」の外観・新機能などを紹介!

動画チャプター

00:00 オープニング

00:18 α7RV(外観) について

02:00 α7RIVとの外観比較(新機能なども)

04:26 エンディング

SONY α7R V

約6100万画素の解像度と最新世代の画像処理エンジン、さらにαシリーズ史上最高の8.0段高性能光学式5軸ボディ内手ブレ補正、被写体認識AFの強化などミラーレス機の中でも最高峰の性能を手に入れた「SONY α7RV」。さらに8K動画撮影にも対応するなど、静止画・動画問わず全てのカメラユーザーにオススメできる一台です。

【Nikon】NIKKOR Z 28-75mmと秋を探す

Nikon Zシリーズの標準ズームレンズ「NIKKOR Z 28-75mm f/2.8」

F値が2.8通しでありながら、重さは約565gと軽量でどこへでも持ち出したくなるレンズです。

今回使用したボディはNikon Z5です。

竹林の壮大さをダイナミックに切り取ることができました。

最短撮影距離が広角28mm側で約19cmと短く、ぐっと被写体に近づいて撮影することが可能です。

葉脈の細かい箇所まで描写しています。

マクロレンズのような使い方もできて、面白いレンズです。

紅葉している葉っぱが落ちていて、秋らしい一枚です。

少しずつ紅葉しはじめているモミジを見ると、季節の移り変わりを実感します。全て紅葉しているモミジも好きですが、緑の葉が混ざっているのもいいなと思いました。

露出アンダーで撮影すると昔話に出てきそうな雰囲気の一枚になりました。

小型で持ち運びやすいですが、F2.8と明るいNIKKOR Z 28-75mm F2.8。

標準ズームレンズでどの場面でも活躍するレンズだと思いました。

先日発売日を迎えたNIKKOR Z 17-28mm F2.8とも相性の良い焦点域のレンズです。

【Nikon】Leicaとオールドレンズで秋の色を楽しむ

約1ヶ月前に投稿したブログで「Nikonレンジファインダー用のSマウントレンズ」がおすすめと紹介させていただきましたが、今回はその逆、「Lマウント(L39規格)のレンズ」を紹介いたします。

今回使用した『NIKKOR-S.C(L) 50mm F1.4』は、昭和25年に登場したレンズです。

当時、ニコンは自社の専用マウントであるSマウントレンズを中心に製造していましたが、別会社が製造していたライカコピーの「ニッカ」と言うカメラ用にLマウントレンズも製造していました。

ライカーコピーと聞くと少し怪しい感じもしますが、本家のSマウントレンズには無い機構が盛り込まれていたのです。

それは近接撮影が可能になると言うもの。

最近発売され話題になっている ライカのアポズミクロン M35mm F2.0 ASPH.などと同様、近接側にピントリングを回していくと距離計連動の限界点で一旦重くなるものの、さらにピントリングを回すと距離計とは連動しなくなりますがより近くの被写体にピント合わせすることが可能になっているのです。

これがライブビュー機能どころか、デジタルカメラも無かった時代に作られていたのですから驚きです。当時どれほどの需要があったのかは分かりませんが、70年後の今ならこの機能を切望している人は多いのではないでしょうか。

さて前置きが長くなりましたが、その近接機能を有効に使うべく秋の花を見に出かけてきました。

カメラは前回同様「Leica M11」。M/L変換リングを介して装着します。

そしてお天気も前回同様、生憎の空模様に。ライカとニコンのオールドレンズとの組み合わせは天気に恵まれない?変なジンクスが生まれそうです。

それでは早速近接撮影に挑戦です。

本レンズに記された距離指標の3.5フィート(約1.07m)の所でピントリングは一旦止まり、さらに回す事で1.5フィート(約0.46m)まで寄ることができました。オールドレンズならではの甘さと相まって、とても柔らかな描写になりました。

似たような機構はフォクトレンダーのVMマウントレンズでも採用されていますが、35mmや40mmのレンズばかりで、50mmレンズではまだラインアップされていないようですから、花などの撮影には打って付けのレンズではないでしょうか。

流れるようなボケで少々クセはありますが、離れた場所の風車の細部が確認できるなど解像力は高そうです。

これまでもマクロアダプターなどを使用してライカで近接撮影を楽しんできましたが、都度レンズを付け外ししていた手間を考えると、とにかく便利なのです。

撮影中、小雨が降ってきたので屋根がある場所で小休止。

すだれ越しにカメラを向けると盛大にバブルボケが発生しました。いかにもオールドレンズらしい写り。まもなく始まるイルミネーションの時期が楽しみになってきました。

秋の実りが飾られていました。

ここでも被写体にギリギリまで寄って撮影すると、柿の艶を綺麗に捉え、栗の棘は柔らかく表現してくれました。

近接での柔らかく美しいこの描写。個人的にはMicro-NIKKORと呼んでも良いのではと思うほどです。

睡蓮鉢で泳ぐメダカ。白系の被写体は若干ハロを纏う傾向が見られますが、線の細い水草などはシャープに捉えてくれました。

最新レンズと比べるとかなり柔らかい印象を与えるレンズですが、

露出を気持ちアンダー目にすると甘さも弱まり質感描写力も向上する印象に。

暗部に強いライカとは好相性かもしれません。

昭和25年の登場以降、12年ほど製造されたようですが戦後の混乱期ということもあり、初期に製造された物と後期に製造された物では多少の違いがあると言われています。

その中で一目で分かる違いと言えば前玉周辺の銘板。前期モデルは 「Nippon kogaku Tokyo」と記されており、後期モデルは「Nippon Kogaku Japan」と記されています。

多分、後期モデルの方が改良が加えられたことで性能が上がっているのかも知れませんが、ニコン好きとしては「Tokyo」銘の方が日本光学ゆかりの地「東京都品川区西大井」をより強くイメージさせるので、私はTokyo銘の方を選択しました。

とは言え、オールドレンズ選びで一番重要なのはコンディションです。拡大画像と商品コメントをしっかり確認して最適な商品をお選びください。

デジタルカメラと好相性のオールドレンズ。今回はライカで使用しましたが、ミラーレス一眼とヘリコイド付きアダプターと併用すればもっと楽しいこと必定です。

外を歩くのがとても気持ち良い季節です。天気の良い日は近くの河原を散歩しながら秋の景色を楽しんでいます。

見慣れた風景でもいつもとちょっと違う瞬間に遭遇することがあります。今回はそんなお散歩しながら撮影した秋の風景をいくつかご紹介いたします。

使用機材はCanon EOS R6、そしてレンズはRF 50mm F1.8 STMです。

ミラーレスカメラを始めるにあたって最初につけるレンズとしてこのRF 50mm F1.8 STMを選ぶ方も多く、価格面と道具としての使いやすさで人気のあるレンズです。

普段は望遠レンズを好んで使用しているので、標準レンズを付けるのは久しぶりです。

普段は望遠レンズを好んで使用しているので、標準レンズを付けるのは久しぶりです。

わくわくすると同時に画角がものすごく広く感じます。このように上空を通過する飛行機をよく撮影するのですが、普段はもっと大きく見える被写体もこのレンズで撮るとこんなにかわいくなります。

でもその分、きれいな背景をたっぷり入れられるのが嬉しいです。ちなみにこれはC-1という輸送機ですが、普段2機が一緒に飛んでいるのは見たことないかもしれません。

そういった意味で私にとっては嬉しい1枚です。この後、この2機はそれぞれ左右に分かれて旋回していきました。

この時期はいろんなところでコスモスが咲いているのが見られます。

この時期はいろんなところでコスモスが咲いているのが見られます。

被写体そのものだけを狙う望遠レンズ的なアプローチで撮るとこんな感じになります。

花にピントを合わせたところにハチが遊びにきました。そのまま絞り開放のF1.8で撮影しました。被写体にぐっと近づくことで背景がきれいにボケます。  飛行機に加えて、ほんのちょっとですがコスモスを一緒に収めて秋らしい雰囲気の写真が撮れました。

飛行機に加えて、ほんのちょっとですがコスモスを一緒に収めて秋らしい雰囲気の写真が撮れました。

決して上手な写真ではないですが、このような偶然の瞬間をとらえるのがお散歩スナップの楽しさのひとつです。  ここに写っている花やミニトマトもコスモス同様に色つやも良く、生き生きとしていました。

ここに写っている花やミニトマトもコスモス同様に色つやも良く、生き生きとしていました。

またこの写真にはないですが、ハチ、蝶々やトンボなどもここやコスモス畑のほうに元気に遊びに来ていました。我々人間も含めてあらゆる生き物が活発に動いている季節なんだと改めて感じました。  遠くの方からC-1輸送機が基地に向かって下りてくるのが見えたので、橋の上でファインダーを覗いてシャッターをきるタイミングをはかっていました。

遠くの方からC-1輸送機が基地に向かって下りてくるのが見えたので、橋の上でファインダーを覗いてシャッターをきるタイミングをはかっていました。

するとどこからか鳥の群れが現れたので一緒に枠内に収めることになりました。想定していなかったハプニングに遭遇した気分ですが、この構図だと広い空にちょっとしたアクセントが加わり、かえって面白い風景写真になったと思います。

Canon RF50mm F1.8 STM は小型軽量のレンズです。EOS R6に付けると見栄えもよく、スナップ撮影にピッタリの組み合わせです。そしていろんなシャッターチャンスに対応しやすい画角なので、被写体を強調する写真から風景写真まで幅広く撮影を楽しめるレンズです。

また、開放F値が1.8 なので暗い場所での撮影でも力を発揮することでしょう。 また次回の撮影が楽しみです。

今回使用した組み合わせです。

【SONY】α7Ⅳ×FE24mm F1.4 GMで熱海巡り

SONYSONY G Master/G lensα7 IVα9III 120コマ/秒対応カメラと共にスタッフおすすめ機材単焦点を楽しむ旅神社/寺秋、色撮りどり

通勤の際に「熱海」行きの電車を見ていると年に何回か、ふと行きたくなるときがあります。

熱海は地元の駅から乗り換えなしで約2時間半。電車の中で映画を1本か2本観ていれば着くのでアクセスのしやすい観光地です。

今回は、SONYの最新モデル α7Ⅳ とFE24mm F1.4 GM を持って10月半ばの熱海を散策することにしました。

天気予報では雨模様でしたが、熱海駅に着いた時は曇り空になっていました。天気のこともあり特に観光ルートは決めていなかったのですが、久しぶりに伊豆山神社にお参りに行こうと思いました。

本殿から1時間ほど登った所に本宮があるのですが、そこに向かう登山途中にあった鳥居の朱色の艶がきれいな感じで表現されています。

本殿から1時間ほど登った所に本宮があるのですが、そこに向かう登山途中にあった鳥居の朱色の艶がきれいな感じで表現されています。

本宮までお参りしてその帰り道、山から海を見渡した時の風景を撮影するのに焦点距離24mmはいつも重宝します。

本宮までお参りしてその帰り道、山から海を見渡した時の風景を撮影するのに焦点距離24mmはいつも重宝します。

熱海駅に戻ってからは、駅前の商店街を通って海に向かいました。熱海サンビーチ沿いを歩いていると花壇にカラフルな花が咲いていました。F1.4から繰り出される自然なボケが花をより際立たせてくれます。

熱海駅に戻ってからは、駅前の商店街を通って海に向かいました。熱海サンビーチ沿いを歩いていると花壇にカラフルな花が咲いていました。F1.4から繰り出される自然なボケが花をより際立たせてくれます。

α7Ⅳを使用してみるとグリップが大きくて、右手でカメラをしっかりと掴めるのでシャッターを切る時など安定感がとても素晴らしく操作のしやすいカメラだと感じました。FE24mm F1.4 GMが持つ小型軽量でありながら高い解像力性能のレンズを組み合わせは旅行に持っていくにも相性抜群です。

この機動力の高いカメラの組み合わせは、これからの秋の紅葉撮影の力強い味方になってくれると思います。

「デジタルデトックス」なんて言葉があります。私自身も毎日スマホとにらめっこし、日夜デジタルカメラと戦い、家にいてもパソコンデスクの前から離れられません。

ある日、「これは体にたまったデジタルを抜かなければ…」と思い立ってスマホも置き去りに、フィルムの一眼レフカメラだけで出かけた日の写真を振り返ります。

そうはいっても、カメラを始めたのがほんの3~4年前という筆者。初めて触ったカメラも、初めて自分で購入したカメラもデジタルカメラでした。しかもミラーレス。とどのつまりフィルムにはそんなに親しみがないため、「うまく撮れなかったら悲しいな」という気持ちは出かけた後もありました。

しかし、相棒に選んだ「Canon EOS 55」と今回装着したレンズ『Canon EF50mm F1.8 STM』が、そんな不安を霧散させてくれました。

世間一般では、カメラに興味がある人を集めるための「撒き餌レンズ」なんて風にも呼ばれる『Canon EF50mm F1.8 STM』ですが、使っていると非常にポジティブなあだ名なんじゃないかと思えてきます。軽量コンパクトでオートフォーカスもスムーズ。何より、このレンズ越しに見える景色の綺麗なこと。ボケ味も悪くありません。

素敵な光景だな、と思ってサッと切り取るスナップ撮影にも50mmは最適。ミラーレスでは慣れ親しんでいた画角ゆえ、フィルムでも苦労することなく馴染むことが出来ました。

後日、現像に出した写真を確認してびっくり。とってもいい感じです。シャープにしっかり描写されていて、フィルムらしい色合いにも満足。特に夕焼けの美しさには舌を巻きました。思わず、『Canon EF50mm F1.8 STM』をちょっと撫でてあげた次第です。少し構えた気持ちで臨んだデジタルデトックスデイでしたが、思っていた以上に満喫できたなぁとこの写真たちを見ながら実感できました。

後日。違う機材で動画撮影に向かいました。ミラーレスカメラにスマートフォンを持ち、サブスクリプションサービスを活用してワイヤレスイヤホンで音楽を聴き、腕につけたスマートウォッチで日没の時間を調べながら撮影へ。気になっていたレンズ『LAOWA Argus CF 33mm F0.95 APO』での動画撮影に挑戦します。そして、絶好の時間、絶好の景色で・・・

パシャリ。フィルムカメラで写真を撮っていました。デジタルも、アナログも、酸いも甘いも。それぞれの良さを知って、贅沢に使い分けていくのがどうやら心地良いようです。

【SONY】秋の花とドラゴンの丘

秋も深まり肌寒い日が続くある日、見頃を迎えたコスモスを見に国立昭和記念公園に行ってきました。

今回はSONYの最高クラスであるG Masterシリーズから大口径の広角単焦点レンズをお借りして撮影をしてきました。

本日ご紹介するMapTimesで使用した機材はこちら

『SONY α7C ILCE-7C』『SONY FE 24mm F1.4 GM SEL24F14GM 』

園内にはいくつかの花畑があり、まずは色とりどり秋の花が植えられた花畑に行きました。

ひとつひとつの花に季節を感じるほど草花に詳しくはないのですが、こうして見てみると確かに色彩が秋色に感じられます。

天候にも恵まれ、暖かな日差しの中ハチや蝶が飛び回っていました。

こちらはピンク色のコスモスを中心に集めたお花畑です。

背の高いコスモスに囲まれると、花を見上げた時に視界に入る空の高さも相まってか、ぐっと秋を感じました。

連写で切り取った一瞬のうちに花びらがひらひらと形を変えている様子を見ると、この日風が強かった事を思い出します。

また薄い花びらに陽光が当たり向こう側の花の影が透けて見える様も、撮影日の暖かな日差しを思い出す事ができます。

少し出かけて写真を撮るだけで、楽しかった時間の空気を何度でも吸えるような気持ちになりました。

花畑でたまにすれ違う玄人たちは望遠レンズで花々を撮っていらっしゃいましたが、どんな写真が撮れたのか気になります。

公園の奥地まで散策すると何頭ものドラゴンがいました。

木々の間から滑り出してじっとこちらを見ています。

小さい頃は遊具で遊ぶのに夢中でしたが、今改めて見てみると鱗や瞳はひとつひとつ細かなタイルで出来ており、とても綺麗です。

とても懐かしく楽しい、良い時間を過ごせました。

普段は更に軽くてコンパクトなキットレンズを付けて持ち歩いていますが、サイズ感や重さも程よく、何よりその描写力の高さに驚きました。

なめらかなボケ味に加え背景が広く映るので、いつもより主役の際立った写真を撮れたように思います。

お出かけの友にぜひ手に入れたいレンズでした。

【SONY】シリーズRX100の系譜 Vol.5

SONYSONY RX100/RX10 seriesコンデジを楽しむシリーズRX100の系譜スナップズームレンズを楽しむ動画撮影

「Cyber-shot」

SONYのカメララインナップにおけるコンパクトなどのレンズ一体型カメラにつけられるシリーズ名。

そのCyber-shotシリーズにおいて「高級コンパクト」というカテゴリーで大型の1.0型センサーを搭載したモデルがRX100シリーズです。

2010年代からのスマートフォンの流行にともなって、安いだけのコンパクトカメラはその存在を脅かされ続けています。

しかし、このRX100シリーズは「小型のまま高画質」という独自路線を確立したことにより、現在でも人気のシリーズとなっています。

2022年9月現在、通算7機種(RX100M5Aを含むと8機種)がリリースされているRXシリーズ。

本シリーズの魅力を総ざらいし、機種ごとの特徴をお届けする本企画『シリーズRX100の系譜』

今回は5代目にあたる「RX100M5A」をご紹介致します。

Cyber-shot RX100シリーズでは発売している中では最後となる24-70mm F1.8-2.8のレンズが一体型となったモデルとなります。

「DSC-RX100M7」が最新機種としてもございますが、この明るいレンズを使いたい。とお買い求めになるお客様も多くいらっしゃいます。

この明るさだからこそ実現する優しい映りと柔らかなボケ感をご覧ください。

光がふんだんに入り込み、肉眼で見たときよりキラキラと輝いて見えます。

24-70mm F1.8-2.8の画角を生かしたスナップ撮影に出てみようと思います。

高画質カメラが搭載されたケータイ電話の多くの普及により、コンデジを手に取る方々は減ってしまったように思います。が、「RX100M5A」はコンデジでありながらカメラを使う醍醐味をこの手で体感させてくれるカメラです。

実際に「RX100M5A」とケータイとお財布だけしか入らない小さなバックで出かけて、2時間ほど歩きっぱなしでしたが、全く疲労感は感じませんでした。この身軽さには驚かされます。

目に入ったものを何も考えずパシャパシャ撮影していきます。

1インチのセンサーの中にはAF測距点が315点入っています、そのため全く迷いがありません。狙った被写体にピタッとあって気持ちがいいスナップ撮影になります。

古着屋さんの前に並ぶキッズサイズのTシャツたち。まるでおもちゃみたいなサイズ感ですが、これを身にまとえる子供たちのサイズを考えると身悶える可愛さです。

あたりが薄暗くなってきました。最近は日が落ちるのもとても早くなってきて、無理やりにでもシャッタースピードを下げなくてはいけません。

「RX100M5A」はレンズの明るさがF1.8-2.8なので、シャッタースピードを稼ぎたい撮影でも、ISO感度を不用意に上げずにレンズの明るさだけで勝負が出来ます。とても頼もしいです。

万が一にもISO感度を無理やり上げなくてはならなくなっても、今までのRX100シリーズや「RX100M5A」と比較してもノイズの少なさが一目見て分かります。

また「マルチショットNR」機能が搭載されいて、1回の撮影で高速連写した4枚の画像を重ね合わせることでノイズを低減してくれます。

「RX100M5」の後継機種というところから、「RX100M6」のが性能がいいのでは?と思われる方も多くいらっしゃいますが、実は発売順としては、「RX100M5」→「RX100M6」→「RX100M5A」なのです。

「RX100M5」の標準レンズならではの需要の高さが伺えます。

「RX100M6」で進化した処理エンジンと「RX100M5」の魅力満載のレンズが組み合わされたサラブレットと言っても過言ではありません。

さらにRX100シリーズでは、RX100M4から動画での4K撮影が可能になりました。

今回のブログではRX100M5Aで撮影した4K動画をご紹介させていただきます。ストレスのないピント合わせやコンデジで撮影したとは思えない立体感を是非ご覧ください。

すこし季節外れな動画となってしまいましたが、風鈴の綺麗な音色にも耳を傾けて頂けると幸いです。

いかがでしたでしょうか。

大人気のRX100シリーズで現在発売している中では最後となる、ZEISSのバリオ・ゾナーT*レンズ24-70mmを一体型とした「DSC-RX100M5A」。是非お試しください。

【SONY】a7Ⅲで撮り歩く身近な世界

Carl ZeissSONYα7 IIIスタッフおすすめ機材ミラーレス動画ミラーレス動画ソニーα編動画撮影単焦点を楽しむ厳選アイテム秋、色撮りどり

私はお散歩やお出かけにカメラを持ち出し写真や動画を日々楽しんでいます。

今回は季節の色づきを感じるようになった身近な世界で、気軽をテーマに楽しんできました。

カメラを持っていると道で出会う花をついつい撮りたくなってしまうものです。

カメラを持っていると道で出会う花をついつい撮りたくなってしまうものです。

それに出会いという感覚を覚えるようになったのは、カメラを持ち始めてからだと思います。

歳を重ねたこともその理由のひとつかもしれません。

見上げれば色づいているのか、はたまた枯れ落ち始めているのか。

見上げれば色づいているのか、はたまた枯れ落ち始めているのか。

綺麗な紅葉とは言えないまでも、細やかに季節の変化を感じることができました。

路上で見つけた見たことのない重機。道路の整備に使用するであろう佇まい。

路上で見つけた見たことのない重機。道路の整備に使用するであろう佇まい。

初めて見たその珍しさに思わずシャッターを切ります。

使用したレンズはMakro-Planar T* 50mm F2 ZE。MC-11を介して装着しています。

モノクロにすると爽やかな優しい空のイメージがガラッと変わりました。

モノクロにすると爽やかな優しい空のイメージがガラッと変わりました。

立ち並ぶイチョウの葉が色づきはじめ、緑色からのグラデーションを楽しめました。

立ち並ぶイチョウの葉が色づきはじめ、緑色からのグラデーションを楽しめました。

紅葉シーズン本番はもうそこまで来ています。

しゃがみ込めば落ち葉と銀杏。しっかりと独特なにおいを発していました。

しゃがみ込めば落ち葉と銀杏。しっかりと独特なにおいを発していました。

紅葉だけでなく、このにおいもまた秋の風物詩と言えるでしょう。

ふと目に留まったポールの表面がまるで魚眼レンズのような世界を写し出していました。

ふと目に留まったポールの表面がまるで魚眼レンズのような世界を写し出していました。

整備された水の流れ。中にはメダカやザリガニがいて悠々とすごしているように見えました。

整備された水の流れ。中にはメダカやザリガニがいて悠々とすごしているように見えました。

穏やかな水の音を聞きながらカメラを構えます。

道中の景色を三脚は使わずに収めました。

動画撮影においてはフレームレートとシャッタースピードにおける設定のセオリーが存在しますが

写真を撮るついでに動画も撮りたい、という場面ではその都度設定を変更するのは腰が重たいです。

今回はそんなセオリーに縛られずシャッターボタンで写真を撮りRecボタンで動画を撮る、ただそれだけの操作で完結しました。

カメラの設定はAモード(絞り優先モード)です。

その場合どんな映像が撮れるのか、という視点でもご覧いただけるとまた違った楽しみ方ができると思います。

自分にとってバランスの取れた楽しみ方を見つけるのも

カメラライフにおける醍醐味の1つでしょう。

それでは本日も素敵なカメラライフを送りください。

【SONY】いつでも本格的なVlogを「VLOGCAM ZV-1F」先行展示 体験レポート

ソニーより、コンパクトなボディに超広角20mm相当・開放F値2.0の単焦点レンズを搭載した新しいカメラ『SONY VLOGCAM ZV-1F』が発表されました。

同社からはすでに『VLOGCAM ZV-1』が発売されていますが、そこから様々な機能を見直して改良し、よりVlog用カメラとして使いやすくなったということです。

SONY「VLOGCAM ZV-1F」の外観・新機能などを紹介します!

動画チャプター

00:00 オープニング

00:16 外観や機能紹介(ZV-1との比較も併せて)

04:04 総評・エンディング

SONY VLOGCAM ZV-1F 概要

『SONY ZV-1F』は広角単焦点レンズを搭載しており、主役が引き立つ映像を手軽に撮影することができます。

また、複雑な操作や設定をすることなく、人物の肌を生き生きと描写したり、動画と静止画の見た目や印象を変えたりすることができるため、日常の様々なシーンを印象的なVlogとして簡単に記録することが可能です。

さらには、スマートフォンのように、液晶画面上に表示される操作アイコンをタッチして直感的に操作できるため、はじめてVlogカメラを使用する方も使いやすい一台です。

「SONY ZV-1」と同じく、ボディカラーはブラックとホワイトの2色展開。カメラボディはブラックのものが大半なので、定番を抑えてあるのはもちろん老若男女問わず持ちやすいホワイトが選べるのもうれしいポイント。

同じくVLOGCAMの「SONY ZV-1」や「ZV-E10」から、メニュー体系も最新のUiに変更されました。また、様々な撮影設定を背面液晶に表示させ、タッチ操作で容易く対応できるようにブラッシュアップされています。こういった部分は、今までスマートフォンで写真・動画撮影に親しんできたユーザーがすんなり馴染みやすいようにといった配慮といえるでしょう。より直感的に、より簡単に。どんな方でもすぐに使える一台になっています。

非常に似通ったデザインの二台ですが、ボディ上面を見ていただくといくつかの変更点に気づくことが出来ます。

まず、内蔵マイクの網目部分が新しいデザインになっています。穴の数を減らし、ボディと一体型に。性能は同等となっています。

機能面で変更されたのはアクセサリーシュー部分。「SONY ZV-1」では電子接点が搭載され、ケーブルレスでデジタルオーディオ接続に対応したマイクを使用することが出来ました。

しかし、『SONY ZV-1F』は電子接点非搭載のコールドシューになっておりますのでマイク選ぶ際には留意する必要があります。

端子部分にはマイクの入力端子が備えられていますので、ケーブル接続式のマイクを使えば高品質な音声入力も可能です。

また、充電には昨今の電子機器ではメジャーなTyep-C USBを採用していますので、ケーブルを取り換える手間も省けます。

カメラの経験や知識に左右されることなく、あらゆる方に「まずは撮ってみよう!」と思わせてくれるのが『SONY ZV-1F』の最大の魅力かと思います。

動画では、さらに細かい仕様や使いやすいポイント、外観上の特徴などをわかりやすくご紹介しております。併せてご覧いただければと思います。

【Nikon】10月28日発売!NIKKOR Z 17-28mm F2.8

Nikonから2022年10月28日に発売する新製品『NIKKOR Z 17-28mm F2.8』

ダイナミックな表現が気軽に楽しめる、小型・軽量、開放F値2.8の超広角ズームレンズ。

今回の撮影で使用したボディは2022年8月5日に発売されたNikon Z30

フルサイズ/FXフォーマットで17mmから28mmの焦点距離のレンズをAPS-Cサイズ/DXフォーマットのZ30で使用するので、焦点距離が約25mmから42mmになります。

レンズ質量はわずか約450g。そしてZ30が約405g(バッテリーおよびメモリーカードを含む、ボディーキャップを除く)

小型軽量で、更にズーミングによる鏡筒の全長変化がないので見た目のバランスもよいです。

焦点距離:20mm/35mm換算30mm

焦点距離:20mm/35mm換算30mm

焦点距離:23mm/35mm換算34mm

撮影地は横浜。天気の良い秋日和でした。

ハンドストラップを付けて片手で持ちながらお散歩をしておりましたが、スリムなボディレンズのおかげで携行しやすく、撮影をしていても『撮影をしている威圧感』が感じられないので街中やカフェでも周りの目を気にすることなくカメラを構えることが出来ます。

焦点距離:24mm/35mm換算36mm

焦点距離:24mm/35mm換算36mm

焦点距離:28mm/35mm換算42mm

青空と建物。周辺の解像力もほとんど気になりません。

広角だとフィルターが付けられないというお声をよく耳にする中でZ 17-28mm f/2.8は67mmのフィルターを付けられるので、レンズ面の保護や特殊フィルターを使用しての撮影にもご使用いただけます。

焦点距離:17mm/35mm換算25mm

焦点距離:17mm/35mm換算25mm

焦点距離:28mm/35mm換算42mm

上記の写真でズームによる画角の違いがお分かりいただけると思います。どちらも椅子に座ったまま撮影しております。

座ったままここまで変えられるのは、いつも立ち上がって撮っている筆者としてはとてもありがたいです。

テーブルフォトや物撮り、室内での撮影でも活躍間違いなし。

焦点距離:28mm/35mm換算42mm

焦点距離:28mm/35mm換算42mm

ズーム全域でF値2.8と明るく撮影可能なため、被写体を際立たせた撮影ができます。

最短撮影距離0.19m(焦点距離17mm時)で被写体を際立たせたダイナミックな撮影も可能です。

※0.23m(焦点距離20mm)0.26m(焦点距離24mm)、0.26m(焦点距離28mm)

焦点距離:28mm/35mm換算42mm

焦点距離:28mm/35mm換算42mm

レスポンスに優れたSTMの採用により、静止画、動画を問わず、動いている被写体にも素早くピントを合わせることが出来ます。

スムーズなピント合わせと静音により波やカモメの声を聴きながらストレスのない撮影ができます。

またZ30のような手振れ補正機構が内蔵されていないボディでも明るいレンズなので被写体ブレを起こしにくくなります。

焦点距離:17mm/35mm換算25mm

焦点距離:28mm/35mm換算42mm

スーパーEDレンズ1枚、EDレンズ2枚、非球面レンズ3枚を採用しているのでズーム全域で絞り開放から安定して高い解像力を発揮し、太陽の下で海の光の反射がある中で撮影しましたが、フレアやゴーストもほとんど出ませんでした。

またコントロールリングにはフォーカス以外にもISOや絞りなどに機能を変更することが出来るので、より使いやすくカスタマイズすることが出来ます。

撮影の場を選ばないコンパクトなレンズ。F2.8で使用できる便利な広角ズームレンズお手元にいかがでしょうか。

【Leica】M3で撮る、M3を撮る

いつも使っているM3を撮ってみました。

Lマウントのズミクロンを使っています。

普段からL/M変換リングを嚙ませておけばよいのですが、Lマウントのメタルキャップが好きで使うたびに付けては外してを繰り返しています。

フードは純正IROOAです。

M型というとそのプレミア性に目が行きがちですが、裏蓋を開けると綺麗な縮緬塗装がされています。

こういったひとつひとつの細かいこだわりがM型をM型たらしめるものだと思います。

どうにかして二重像を見たことがない方にも説明したいと思い、2xマクロのレンズを用意しました。

本当はフレームまですべて見えればよかったのですが、なかなか難しいようです。

最近はTmax100がお気に入りです。

粒子が細かく、ラチチュードが広く、どこでも手に入るため常にカメラバッグに忍ばせています。

撮影後はRレバーを倒し巻き戻しを行います。

普段は車の暖機中にそそくさと行ったり、駅のホームで帰りの電車を待ちながら行うことが多いです。

この作業をしていると今日も一日写真を撮ったなぁという実感がわいてきます。

さて、次はどこへ行きましょうか。

引越しとは人生に置いての分岐点であり、楽しみと大変さが同居しており、慌ただしい日々が確定されています。

転居に伴う役所への書類提出などは以前と比べて大分楽になったものの、人と荷物の移動にはまだまだ時間と労力が費やされるのが事実。

筆者も多分に漏れずシャトルランのような転居元・転居先の往復が終わり、ようやくひと段落です。

そんな、とある天気の良い休日にようやく写真を撮る時間が作れました。

使用した機材は「SIGMA fp」と「C65mm F2 DG DN」の組み合わせに「Kenko ブラックミスト No.05」をつけています。

日差しも良く清々しい日だったので、対応するように「fp」のカラーモードはPowder Blueに設定しました。

淡い青の優しい色が今日の陽気に、季節の移ろいと少しばかりのまどろみを加えているようです。

10年余り前、お酒を飲んだ勢いで購入してしまったジャンベもようやく日の目をみました。

今まで押し入れにしまいこんでいたので良品状態のまま。

まだ物が少ない部屋でこの一角だけ独特な雰囲気が漂うことに。

起床・就寝時に「ポンッ」と叩けば気持ちが切り替わる……ような気がして気に入っております。

近所にある神社にやってきました。

「かすがさま」の愛称で親しまれ、例祭日には獅子舞が奉納されるのだとか。

休日のこの日、境内にも周辺にも人の気配は無く筆者一人きり。

思わず、ぼんやりと物思いにふけてしまいます。

筆者は元々ベッドタウン出身で「地元」とか「故郷」などの意識が永いこと希薄でした。

なのでこのような歴史ある風景や土地、いわゆる「片田舎」というのを体感すると、無いはずの強烈な望郷の念を感じます。

「分かりやすい故郷と呼べる場所で暮らしたかった」という憧れがその思いを強くしているのかもしれません。

新参者ですが、新しく引っ越してきたこの場所を勝手に「故郷」と呼んでしまいたくなるのです。

電車に乗って30分余り。度々と訪れている御岳渓谷に到着しました。

以前は2-3時間とかかっていましたが、随分と近くになったものです。

一部分ではありますが、葉が赤色に染まり始めているようです。

昼下がり、優しい光が反射して穏やかな雰囲気。

短いながら動画も撮りました。

『Kenko ブラックミスト No.05』をつけているので、柔らかな光が溢れ充満しているかのように。

そして『C65mm F2 DG DN』の何を切りとっても映像として見せてくれる感じがとても気に入っています。

本格的な紅葉の見頃は11月上旬~中旬頃とのこと。

またその時期になったら紅葉を楽しみに来たいと思います。

新天地にて写真と動画の撮影を堪能する。

穏やかで日差しは良く、充実した一日になりました。

【SIGMA】マイクロフォーサーズの Art 19mmと一緒に秋散歩

Artの秋OM SYSTEM / OLYMPUSOM-1SIGMAスタッフおすすめ機材スナップ単焦点を楽しむ厳選アイテム秋、色撮りどり

秋も深まってきたのか肌寒い日も増え、毎日の上着の選定に悩む日が続いています。

そんな今回は芸術の秋ということでSIGMAのArtレンズから「A 19mm F2.8 DN (マイクロフォーサーズ用)」を装着して散策することにしました。

本レンズの発売は2013年3月、35mm判換算で38mmというスナップにはうってつけの広角単焦点レンズです。全長は5cmもなく、質量約150gととてもコンパクトです。

よく訪れる公園も夏と比べれば花の種類が少なく、昆虫の姿もあまりみかけなくなりましたが入口付近で真っ赤な木の実が存在を主張していました。このレンズは最短撮影距離が約20cmと寄れるため、木の実に埋もれさせるようにカメラを構えて撮影してみました。

公園へ続く坂道の途中で初めて見かけるオブジェを発見しました。

鉢植えとナチュラルな木の素材を使用したアート作品のようです。帰り際に気付いたのですがこの作品を坂の下から見上げると切り株に座った人形のように見えました。

この小川は水深がとても浅く、植物の勢いの方が強いようでした。水が枯れることはありませんが時期によって水の勢いに違いがあり、春夏の方が水の量が多い気がします。

秋のこの時期に見かける大きな猫じゃらしのように見える植物は「チカラシバ」といいます。大きな株になって生えているのでなかなか見応えがあり、ススキのように被写体にしたくなる植物です。

コスモス畑は以前訪れた頃より花が多くなっていました。コスモスには白、黄色、ピンクの濃淡と様々な色がありますが、筆者としては小学校でよく見かけた淡いピンクや濃いピンクのコスモスに親しみがあります。

こちらは縁取りのあるコスモス。そういう種類なのかたまたま発生するものなのか気になるところです。

階段を上った先のバラ園は時期外れのためか咲く花もほぼなく閑散とした状態でしたが、1輪だけ綺麗に咲いていました。

何種類か植えられているそれぞれに親切に名札がついていたのですが記録し忘れてしまいました。

個人的に思わず撮影したくなる植物その2であるシダ植物。独特の葉の形が写真映えする気がします。撮影場所は花壇でしたが成長途中であろう緑の葉しかなく、このシダ植物はたまたま生えていただけのようでした。

忘れ物らしき人形は間もないのかまだ綺麗な状態で落とし主を健気に待っているようでした。帰りまでいるようなら落し物として届けようかと思っていましたが、帰り道にはいなかったので飼い主が迎えにきてくれたようです。

しっかりした樹皮にハート形のような葉の形が可愛いツタ植物。背景の木漏れ日は細かな玉ボケとなっています。

秋の公園といえばどんぐりを探したくなるもの。正直これまで大きさくらいしか気にしたことはありませんでしたが、軽く確認したところ日本には22種類ほど存在するのだとか。日が差し込んだ木陰で帽子をかぶったどんぐりを見つけてほぼ最短撮影距離で撮影してみました。

幼い頃はこの時期には落ち葉やどんぐり、木の実などを使用した押し花やリース、小さな飾り物を作っていた思い出がよみがえってきました。

ここ最近とあるきっかけでつまみ細工を作っているのですが、秋にはやはり芸術に通ずるものがあるのかもしれません。

▼▼使用した機材はコチラ▼▼

▼▼関連機材はコチラ▼▼

【OM SYSTEM】OM SYSTEM OM-5 先行動画レビュー 公開中!

informationOM SYSTEM / OLYMPUSOM-5YouTubeミラーレス動画マイクロフォーサーズ編動画撮影

発表されたばかりの「OM SYSTEM OM-5」の先行レビュー!

実際に撮影した写真を交えながら、外観や使用感を紹介します。最後までお楽しみください!

本編映像

OM SYSTEM OM-5

『OM SYSTEM OM-5』は、防塵・防滴保護等級IP53※、-10℃の耐低温性を備え、さまざまな撮影シーンで安心して使える「マイクロフォーサーズシステム規格」準拠のミラーレス一眼カメラです。どこにでも持って行ける小型軽量ボディーに「5000万画素手持ちハイレゾショット」「ライブND」など、撮影者の創作意欲を刺激する多彩なコンピュテーショナルフォトグラフィ機能を備え、さらにスマートフォンでの視聴に便利な縦位置動画にも対応しています。本機は強力なボディー内5軸手ぶれ補正機構と、小型軽量な「M.ZUIKO DIGITAL」レンズとの組み合わせにより、さまざまな撮影シーンに高い機動力で応える一眼カメラです。

動画チャプター

00:00 オープニング

00:29 OM SYSTEM OM-5(外観) について

01:20 E-M5 Mark IIIと外観比較

02:25 注目ポイント1(防塵・防滴)

03:50 注目ポイント2(手ぶれ補正)

04:30 注目ポイント3(星空AF)

05:35 キットレンズについて

06:22 実写レポート

11:13 総評・エンディング

コンセプトを継承しつつ着実な進化を遂げた一台です。ぜひお試しください。

【Canon】EOS RPで撮影した「秋の紅葉写真」をご紹介!

マップカメラが運営する、カメラ好きが作る 世界とつながるフォトシェアリングサイト「EVERYBODY×PHOTOGRAPHER.com」では年間を通してさまざまなフォトコンテストを開催しております!

ご投稿いただいた作品の中から本日は、キヤノンの「EOS RP」で撮影された「秋の紅葉写真」を一挙ご紹介いたします。

【作品名】朱のカーテン <投稿作品を見る>

【投稿者】だいだい 様

【投稿者コメント】夕日を遮る紅葉が、カーテンのようでした。

【作品名】秋の色 <投稿作品を見る>

【投稿者】Tsubasa 様

【作品名】もこもこ <投稿作品を見る>

【投稿者】jin 様

【作品名】脈々 <投稿作品を見る>

【投稿者】miz 様

【投稿者コメント】ふと見上げた時、枝葉がまるで生命のように延びているのが神秘的でした。

【作品名】夕陽に映える紅葉<投稿作品を見る>

【投稿者】Toshi 様

【投稿者コメント】EOS RP

RF24-240mm F4-6.3 IS USM

SS 1/3200

F6.3

ISO 250

「EVERYBODY×PHOTOGRAPHER.com」に投稿いただいたキヤノンの「EOS RP」の素敵な写真をご紹介しました!今年も紅葉フォトコンテストを開催中!過去に撮った写真でもOKですのでぜひご参加ください!

↓開催中のフォトコンテストはこちらから↓

秋の紅葉作品を大募集!過去に撮影した紅葉写真でももちろんOKです!

お月見や、夜の街の風景など「秋の夜景」を大募集!お月様の写真の他にも、秋らしく過ごしやすくなった夜の写真も募集中です!

まだ少し夏の暑さが残っていた先日、FUJIFILM GF670 Professionalを持って散歩へ出かけました。

このカメラは、フィルム装填時にサイズを6x6と6x7から選択できます。

今回はせっかくなので、あまり撮ったことのない6x6で撮影をしていきたいと思います。

天気は晴天。日差しの強い日でした。

レンズにはEBCフジノンが搭載されているので、まっすぐでシャープな写りです。

絞りを設定して、あとは手動でピントを合わせればオートで撮影が可能です。

ピントがちゃんと合っているかのドキドキはありますが、難しい操作はなく使いやすいカメラです。

とはいえ、この手のカメラのファインダーで画角を決めるのはまだ慣れず…

6x6のスクエアだとなおさら難しく感じます。使用していくうちにコツを掴むしかありません。

携帯性・操作性ともに優れているので、これから中判カメラに挑戦してみたいという方に是非おすすめしたいカメラです。

【SIRUI・Nikon】SIRUI 50mm T2.9 AnamorphicとZ6IIで撮る手賀沼と川崎

NikonNikon Z MountSIRUIZ6IIミラーレス動画ミラーレス動画ニコンZ編動画撮影厳選アイテム秋、色撮りどり

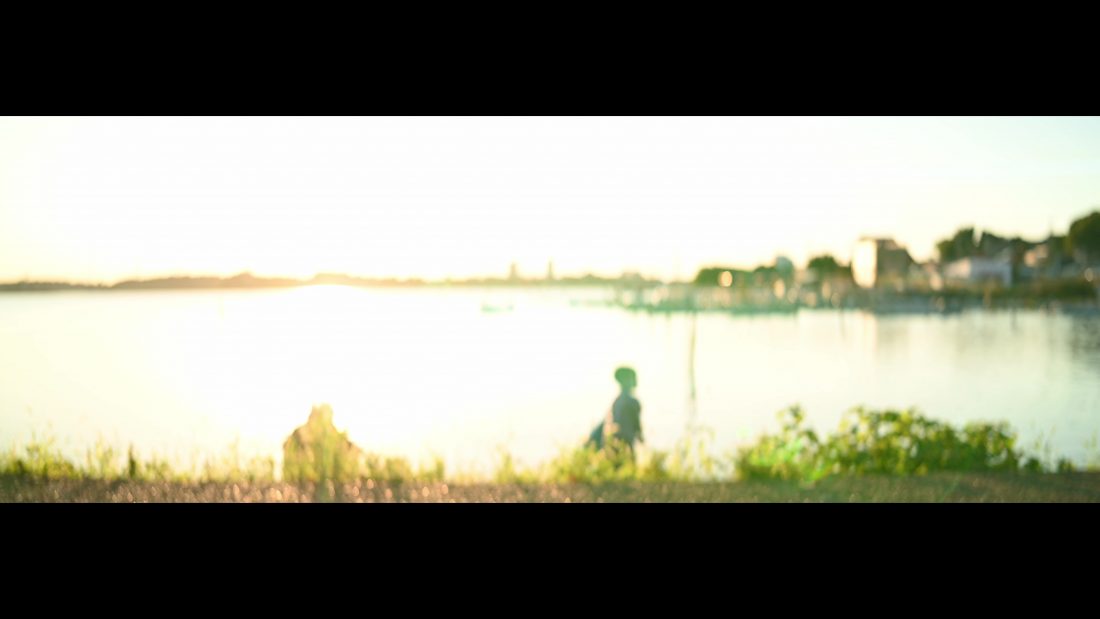

動画を気軽にシネマチックにすることが出来るレンズ、それが「Anamorphicレンズ」です。

シネマチックな映像とはどのようなものなのか、ということでまずは画像をご覧ください。

Anamorphicレンズは編集ありきのレンズですが、このように映画のような黒帯がある映像にすることが出来ます。

以前「【Nikon】Z fcとSIRUI 24mm F2.8 Anamorphicで撮る城ヶ島」でもSIRUIのAnamorphicレンズをご紹介させていただいておりますが、その時のレンズはAPS-C用のレンズでした。

「SIRUI 24mm F2.8 Anamorphic」がどのようなレンズなのかはこちらの記事にてご紹介させていただいております。

そして今回ご紹介させていただくレンズはSIRUIからフルサイズボディ向けAnamorphicレンズの第一弾として発売された「SIRUI 50mm T2.9 Anamorphic」シリーズのZマウント用です。

早速ではございますが、動画をご覧ください。

いかがでしたでしょうか。

先にご紹介した記事でも簡単にご説明させていただいておりますがAnamorphicレンズは撮影した映像を損なうことなく黒帯を付けることが出来ます。しかし必ず編集でアスペクト比を修正する必要があります。

レンズによって修正する数値は異なり、今回のレンズですと縦を1として「横×1.6:縦1」にしたアスペクト比にする必要があります。

そのため動画内の映像のアスペクト比は「16×1.6:9=25.6:9」。すなわち「2.84:1」にしております。

今回の編集ですと動画全体のピクセルは4Kの「3840:2160ピクセル(横縦比16:9)」のままで、映像は「3840:1350ピクセル(縦横比2.84:1)」に編集しているので黒帯が出来てシネマチックな動画に仕上がります。

「6144:2160ピクセル(縦横比2.84:1)」にすることでもアスペクト比は問題ないのですが横の解像度を4K画質のままにしたかったため、横の3840ピクセルはそのままに縦を1350ピクセルに縮めて映像のアスペクト比を合わせています。

このような編集をしなければならない理由は次の画像を見て頂ければ一目瞭然かと存じます。

Anamorphicレンズで撮影した映像をそのまま切り抜いた画像です。映像全体が縦長になっていることがお分かりいただけるかと存じます。

そして編集後の映像は下記のようになります。

縦長になっている映像を元来の映像に戻す必要があるので『編集が前提となるレンズ』なのです。

「SIRUI 24mm F2.8 Anamorphic(APS-C用)」の場合、映像のアスペクト比は「2.4:1」だったため今回ご紹介のレンズは「2.4:1」よりも横長でパノラマのような映像に仕上がります。

どの程度の差があるのかは先にご紹介しました「【Nikon】Z fcとSIRUI 24mm F2.8 Anamorphicで撮る城ヶ島」と見比べていただければと存じます。

ここからは動画から切り抜いた画像をご紹介させていただきます。

逆光での撮影でSIRUIのレンズの特徴的な色味が出ており、全体的に黄金色、または緑がかったような映像になっています。

SIRUIの「Anamorphicレンズ」はフレア、ゴーストなどが青く出ることが多く、この青と夕方近くの太陽のオレンジが混ざり、このような色味になっているのではと予測しております。

この日は晴天かつちょうど良い気温だったため非常に気持ちの良い日でした。

手賀沼に反射する光がキラキラと印象的でした。

こちらにはSIRUIのAnamorphicレンズ独特のフレアが出ています。

こちらを良しとするか否かは好みといったところですが、私はこのレンズだからこそ出る印象的なフレア、ゴーストが好きです。

こちらは顕著に独特なフレアが出ています。これも敢えて入れており、且つぼかすことで顕著さを少し和らげています。

ピントを合わせた場合には横にまっすぐ光(フレア)が伸びます。

こちらもSIRUIのAnamorphicレンズらしい色味で、撮って出しでもシネマチックな色味を作り出してくれます。

非常に天気が良かったので夕日もとても綺麗でした。

夕日の逆光により陰影がしっかりし、メリハリが出来て印象的な映像に仕上がりました。

ここからはAnamorphicレンズ特有のフレアを撮影したかったため、場所と時間を変えて夜の川崎の街中を撮影してまいりました。

いかがでしたでしょうか。街灯や車のライトに特徴的なフレアが出ています。

夜の街中とも非常に相性が良いレンズです。

先にも記述した通りではありますが、車のライトのフレアが長く伸びており、通常のレンズとは違った印象の映像になっています。

こちらも特徴的なフレアが発生しています。

川崎といえば夜の工場撮影も有名な場所です。

特徴的なフレア、ゴーストを活かすには持って来いの撮影スポットなので次回はぜひ撮影に行きたいものです。

日中の太陽、夕日、夜の街灯。

それぞれの光源に対して特徴的なフレア、ゴーストが発生するので面白いですし、色編集をせずともシネマチックな色味で撮れるので動画撮影に重宝するレンズだと改めて感じました。

【Canon】R10と行く秋の旅

グッと気温が下がり秋を感じる今日この頃、EOS R10と一緒に1泊2日の秋の旅に出掛けてきました。装着したレンズはR10のキットレンズにもなっているRF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STMです。

毎回旅行に持っていくカメラには悩まされますが、今回持って行ったR10は本体の重さはなんと約382g。持った瞬間思わず軽い!と驚いてしまうほど軽量のカメラです。旅行で写真を撮ることがメインの時はこだわりのカメラを持って行きたいですが、そうでない時はなるべくコンパクトに済ませたい。R10は軽く、ボディ自体も小さめなつくりなので、観光地を回りながら気軽に撮るのにぴったりなカメラでした。

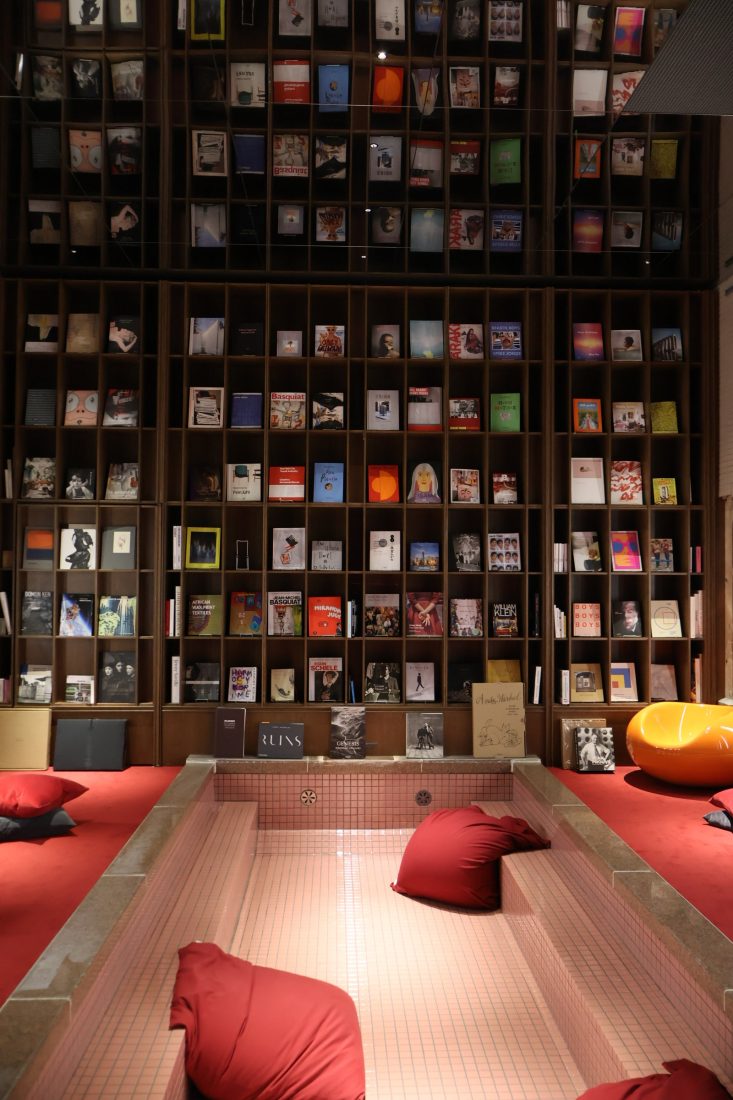

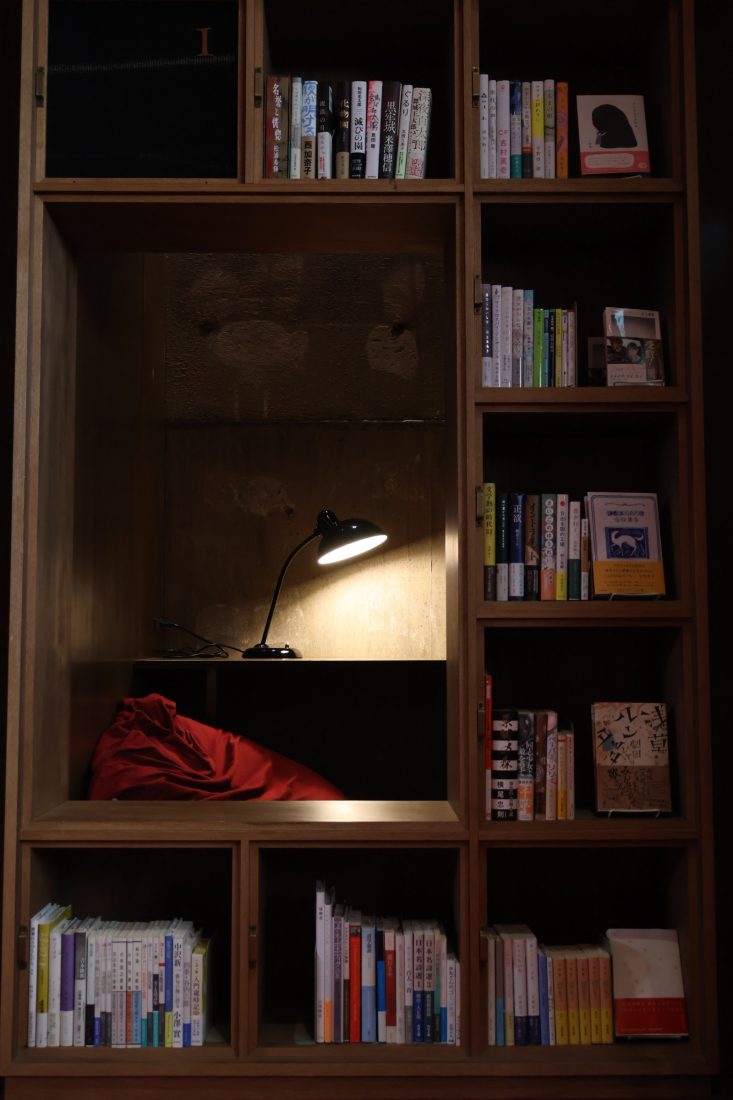

今回の旅の目的は宿泊予定のブックホテル。以前宿泊した箱根にあるブックホテルと同じ系列のホテルが松本にもあると聞き、読書好きとしては行かねばと思い今回訪れました。

館内のいろんな場所に読書スペースがあるので、たくさんある本の中から気になる本を選んで、おこもりスペースで本を読みふけります。いろんなジャンルの本が置いてあるので、普段自分が手に取らないような本を見つけることができます。

チェックインをしたお部屋からは松本の街を眺めることができました。天気も良く、露天風呂日和でした。

オープンキッチンから提供される料理に舌鼓を打ち、ゆったりとした夜の時間が過ぎていきました。

名残惜しさを感じながらもチェックアウトをして、向かった先は美ヶ原高原。いくつものカーブを曲がり、ようやく到着した先には長野の街と山々を一望できる絶景スポットが待っていました。

美ヶ原高原の高度が2000mなので、道中にはちらほらと紅葉している木々がありました。平地ではまだまだ先の紅葉ですが、一足先に秋を感じることができました。

↓今回使用したカメラはこちら↓

【SONY】総重量683g!α7Cに合わせたいオススメレンズ!~Part.3~

SONYSONY G Master/G lensα7Cα7Cおすすめレンズ紹介α9III 120コマ/秒対応エントリーモデル単焦点を楽しむ秋、色撮りどり

もっと自由なフルサイズへ。

本体重量はバッテリーとメモリー込みで509g!

ボディ内に手ブレ補正を搭載しているフルサイズカメラの中では最小・最軽量であるSONYのα7C

そんな小型・軽量のα7CにピッタリなレンズをSONYスタッフがご紹介いたします。

気軽に持ち出せる!軽くて使いやすい!をテーマにレンズを選びましたのでカメラデビューやレンズ選びの参考にしていただければと思います!

今回ご紹介するのはコチラ!「α7C×FE 50mm F2.5G」

二つ合わせて重量なんと683g!

FE 50mm F2.5 GはFE 24mm F2.8 G・FE 40mm F2.5 Gと3本同時発売されました。

これらのレンズの中で最も長い焦点距離を持ちながら、他の2本のレンズと同様にコンパクトなサイズと重量を実現している優れものです。なのでジンバルを使った撮影にも向いています。外装とフードにはアルミニウムを使用しているので高級感もあるデザインとなっています。

実際に撮影してみると思っていたよりもなめらかなボケ感を生みだしてくれます。

下の写真2枚は開放で撮影をしてみました。

F2.5なのでF1.4やF1.2と比べると物足りなさを感じる方もいるかもしれません。

実際、せっかく単焦点レンズを使うなら明るいボケ味を求める方がほとんどだと思います。

ですがこのレンズのコンパクトさを考えても、ここまでなめらかなボケ感が出るのは凄いと思います。

さらにα7Cは無音・無振動の電子シャッターを用いたサイレント撮影機能を搭載。サイレント撮影時もAF/AE追随最高約10コマ/秒の連写が可能です。室内で撮影をするときも、周りの迷惑になりません。

Gレンズならではの高い解像度でどんな被写体も綺麗に写し撮ってくれ、質感も伝わってくる見事な描写力です。

大きなカメラを構えているとかなり目立ちますが、α7C×FE 50mm F2.5Gの組み合わせだとそんなに目立たないので、本格的なカメラなのにスマホに近いような感覚で撮影できるのもメリットです。

明るい部分と暗い部分もしっかりと描写してくれます。

レンズ側面には好みの機能を割り当てられるフォーカスホールドボタンやAFとMFの切り替えが瞬時にできるフォーカスモードスイッチを搭載。これらの機能があるだけで、より使いやすくなっています。

似たような重量のレンズにFE50mm F1.8がありますが、より良い写りを求めるのであればこのFE50mm F2.5Gをオススメします。カメラ初心者の方も使いやすいので、ワンランク上の撮影ができること間違いなしです!!

ぜひ皆様も「α7C×FE 50mm F2.5G」の組み合わせを楽しんでみてください!