目次

- 1.初心者の方のカメラ選び

- ミラーレス一眼カメラとはいったい何?

- 2.カメラ選びのポイント

- センサーサイズ

- 画素数について

- 必要な機能をチェック

- カメラって難しい?

- レンズの選び方

- 新品・中古について

- 3.専門店スタッフ厳選おすすめカメラ

- ・Canon(キヤノン)

- ➀EOS R50 | 被写体検出をAFも最新AIにお任せ

- ➁EOS R10 | 軽さと本格派、その両方を

- ・SONY(ソニー)

- ➂ZV-E10 II │ 高性能マイク搭載の万能機

- ➃ZV-E10 | 高コスパで動画撮影を始めたい方に

- ➄α6400 | ファインダー搭載で本格的な撮影体験

- ・Nikon(ニコン)

- ➅Z50II | 多彩な写真表現で表現者になれる1台

- ➆Z fc | フィルムライクな伝統的なデザイン

- ・FUJIFILM (フジフイルム)

- ➇X-M5 | そこにある「空気感」まで伝える

- ・Panasonic(パナソニック)

- ➈LUMIX G100D | 気軽にVlog、カンタンキレイ

- 4.カメラを始める時、一緒に買うべきアイテム4選

- ➀SDカード

- ➁ブロアー

- ➂クロス/レンズペーパー/レンズペン

- ➃イージーラッパー

- 5.まとめ │ 関連記事のご紹介

初心者の方のカメラ選び | ミラーレスがおすすめ!

これからカメラを始めようと思っている方には、小型・軽量で使いやすい種類が豊富なミラーレスがおすすめです。

レンズ交換が出来るカメラには一眼レフとミラーレス一眼があり、昨今主流になっているのがミラーレス一眼カメラです。

ミラーレス一眼カメラとはいったい何?

一昔前まではレンズ交換式カメラと言えば「デジタル一眼レフカメラ」という大きなカメラが一般的でしたが、前述の通り今ではミラーレス一眼カメラが主流になってきています。

その差はいったい何なんだろう?やっぱり本体が大きい方が綺麗に撮影できるの?という疑問をお持ちの方もいらっしゃるかと思います。

まず結論からお話すると「写真のクオリティは同じ」です。

詳しく説明すると難しい話になってしまうのですが、一番分かりやすい部分は…

昔の大きなカメラはミラーが付いている。

一眼レフはこういった構造になっている為、どうしても物理的にボディを薄くしたりコンパクトにするのに限界があるのです。

近年主流となっているミラーレス一眼レフはミラーが省略されているのが最大の特徴でこのミラーの有無が一眼レフとの大きな違いです。

ミラーレスの語源は、一眼レフで必要だったミラー(MIRROR)が取り除かれている(LESS)カメラなので「ミラーレス一眼カメラ」という事です。

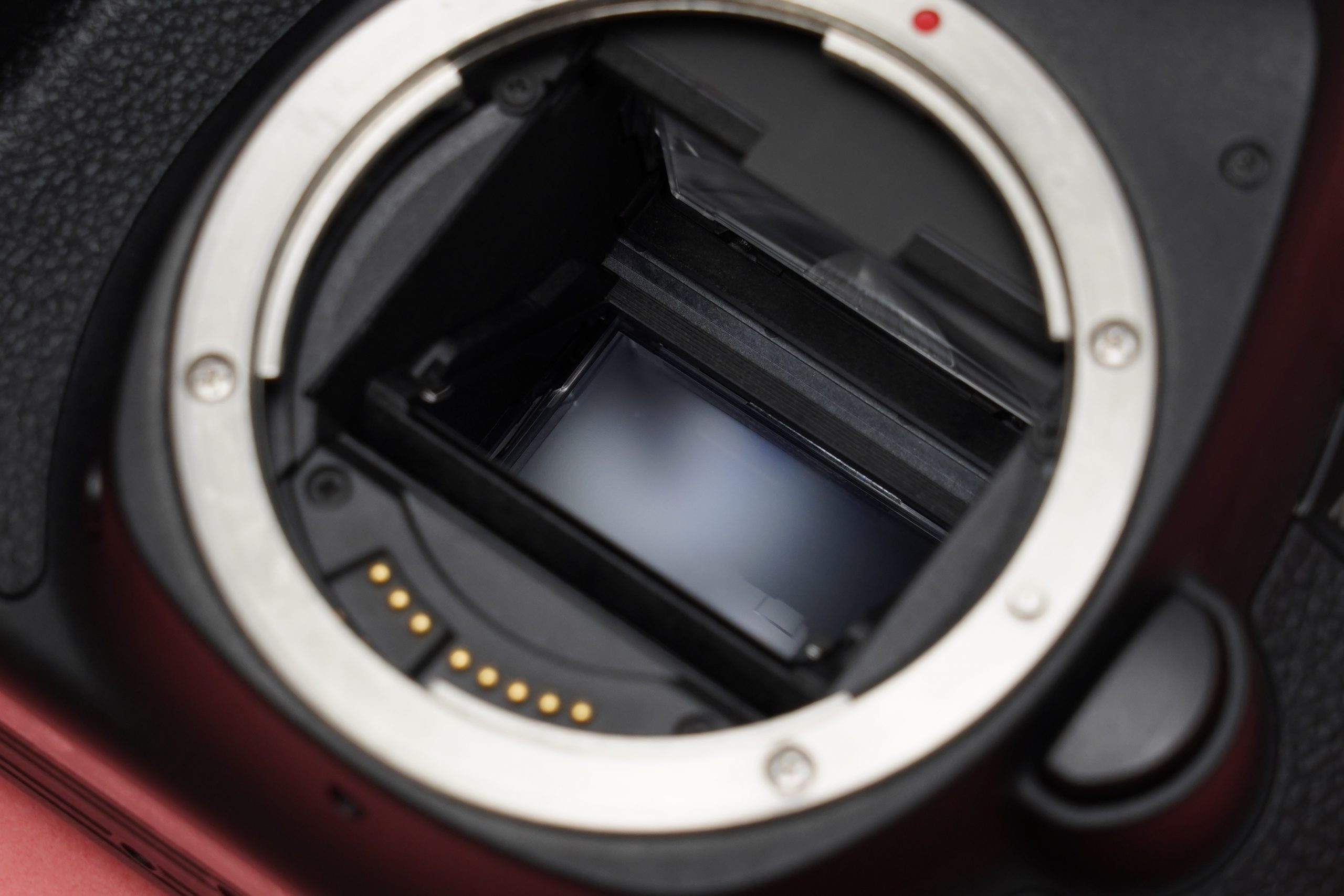

デジタル一眼レフカメラにはミラーの奥に「イメージセンサー」が設置されているため、光をセンサーで取り込んで写真として保存するという部分はミラーレス一眼カメラと全く同じ。

そのため「写真のクオリティは同じ」というわけです。

20世紀半ばに世界で初めてとなる「一眼レフ」カメラが発売されて以降、ミラーを通してファインダーに被写体を表示させたり、ミラーで導かれた光を用いてオートでピントを合わせたりと、長らく原始的な仕組みが採用されていましたが、近年のデジタル技術をフル活用し、一眼レフカメラの仕組みをデジタル化してギュッと詰め込んだのがミラーレス一眼カメラなのです。

ミラーレス一眼カメラの大きなメリットは「小型化」されたこと。

ミラーを設置するスペースがなくなったことにより、本体のサイズをギュッとコンパクトにすることが出来て、更にレンズについてもミラーの存在がなくなったことで設計がより自由になったおかげで小型にすることが出来るようになりました。

高画質な写真を得るためには大きなカメラを持ち歩く必要がありましたが、今では小さなボディでも同じ画質を得られるようになりました。

その他にも手軽に高画質の動画が撮影できたり、撮影をサポートするオート機能が充実していたり、シャッター音を消しながら撮影することが出来たりとメリットは無限大。

なので、これから始める方には「ミラーレス一眼カメラ」がとてもおすすめなのです!

カメラ選びのポイント │ あなたに合った一台の選び方

ミラーレス一眼カメラを選んでいくにあたって、ポイントになりそうな要点をいくつかピックアップしました。

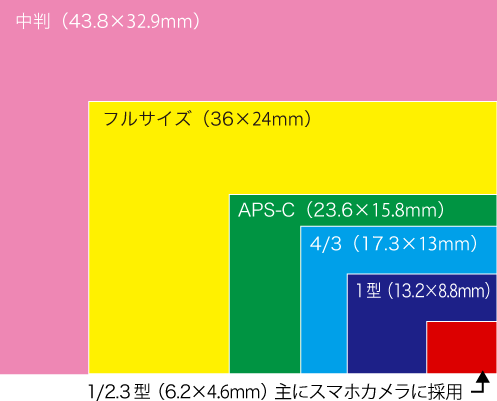

センサーサイズ │ 写真の画質に関わるところ

ミラーレス一眼カメラにも様々な種類があるのですが、一番大きな違いとして挙げられるのがカメラの心臓部ともいえる「イメージセンサーサイズの差」です。

光を取り込んで画像として保存するイメージセンサーは、その大きさにより画質や性能が異なってきます。

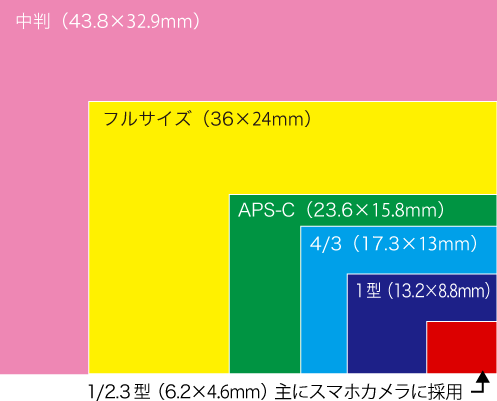

ミラーレスカメラで主流なセンサーサイズ

○ フルサイズ

○ APS-C

○ マイクロフォーサーズ

○ 中判サイズ(ラージセンサー)※主にプロ/ハイアマチュア向け

ちなみにスマートフォンに搭載されている一般的な1/2.3型センサーはマイクロフォーサーズセンサーと比べても非常に小さく、画質面では不利な立ち位置です。

それぞれのセンサーサイズの特徴を簡単ご説明いたします。

〇 35mmフルサイズ

フィルムカメラ全盛時代、最も普及していた135mmフィルムで用いられていた画面サイズ24×36mmが現在のフルサイズと言われています。以前はベテランユーザーからの支持が強くプロ用のイメージがありましたが、今ではデジタルカメラとしてもスタンダードなセンサーサイズとして人気を集めています。

APS-Cサイズやフォーサーズより大きなボケが得られたり、階調豊かな描写が得られます。

〇 APS-Cサイズ

APS-Cサイズ機は使いやすいカメラの大きさと画質のバランスから導き出されたサイズで、画質と機動性のバランスに優れたサイズと言えます。

フルサイズ機と比べセンサーが一回り小さくなったことで価格が抑えられたこともあり、入門に丁度いいカメラが多いのも特徴です。

〇 マイクロフォーサーズ

マイクロフォーサーズはセンサーサイズが小さいため、カメラを含めたシステム全体を小型軽量化することができます。

APS-Cサイズより更に小さいため本体も小型でレンズも小さく価格も抑えめ。限られた予算で様々なレンズを使ってみたい場合は有力候補となり得ます。

〇 中判サイズ(ラージセンサー)

コマーシャルフォトや風景など、最高の画質を求める撮影用途向けのフォーマットです。35mm判フルサイズセンサーの約1.7倍という大きさの中には光を取り込むセンサーが多数設置され、被写体をより鮮鋭に切り取ります。

ボケや立体感を表現しやすく、一点だけにピントを合わせ浮き立たせるように表現するときにも効果的です。

カメラデビューにおすすめなカメラのセンサーサイズは?

○ サイズ感や金額的な面から、APS-Cもしくはマイクロフォーサーズがカメラデビューをする際はおすすめとされています。

画素数について | 写真の画質に関わるところ➁

画素数は多い方がよい!というイメージがありますが、必ずしもそうとは限りません。カメラを新たに始めようとする方の用途としてよく挙がる、SNSへの投稿やブログなどで共有するのであれば画素数が2000万画素~3000万画素程度のカメラを選べば特に不自由することはありません。

画素数は確かに画質に直接関わってくるポイントの一つです、かと言って決して多ければ多いほど良いというわけではありません。

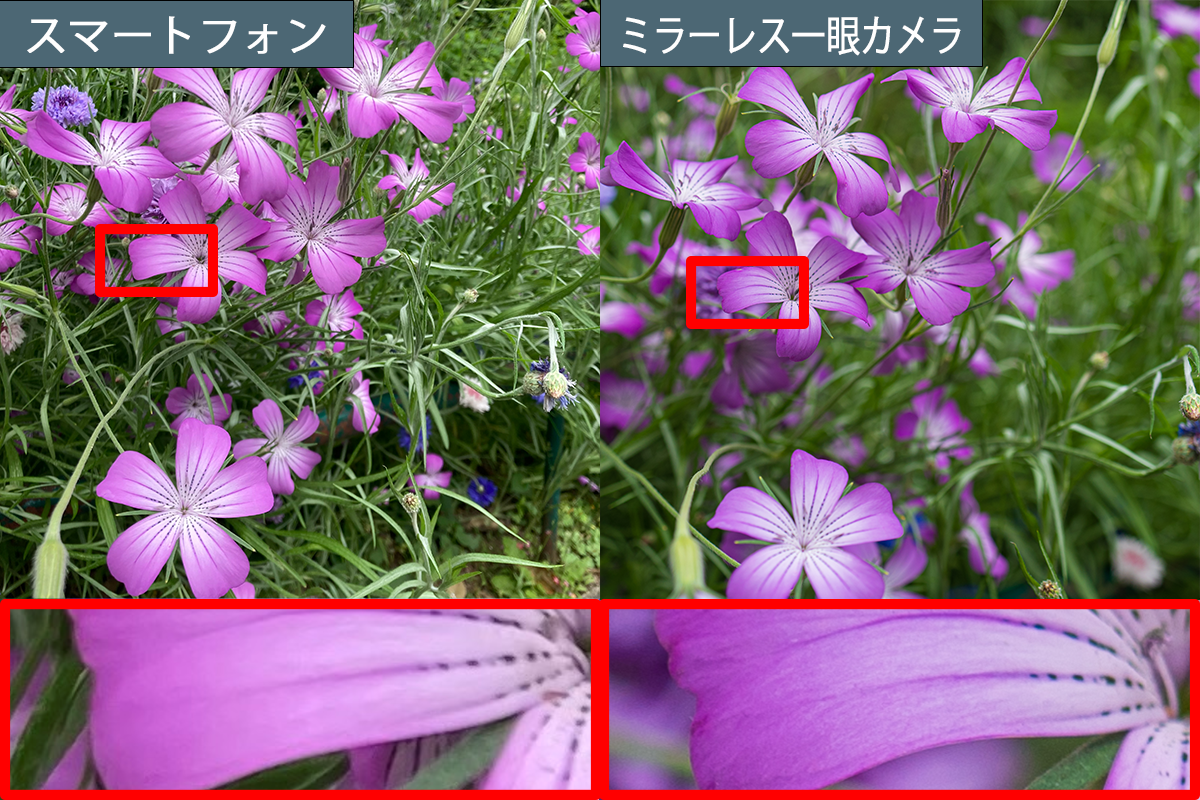

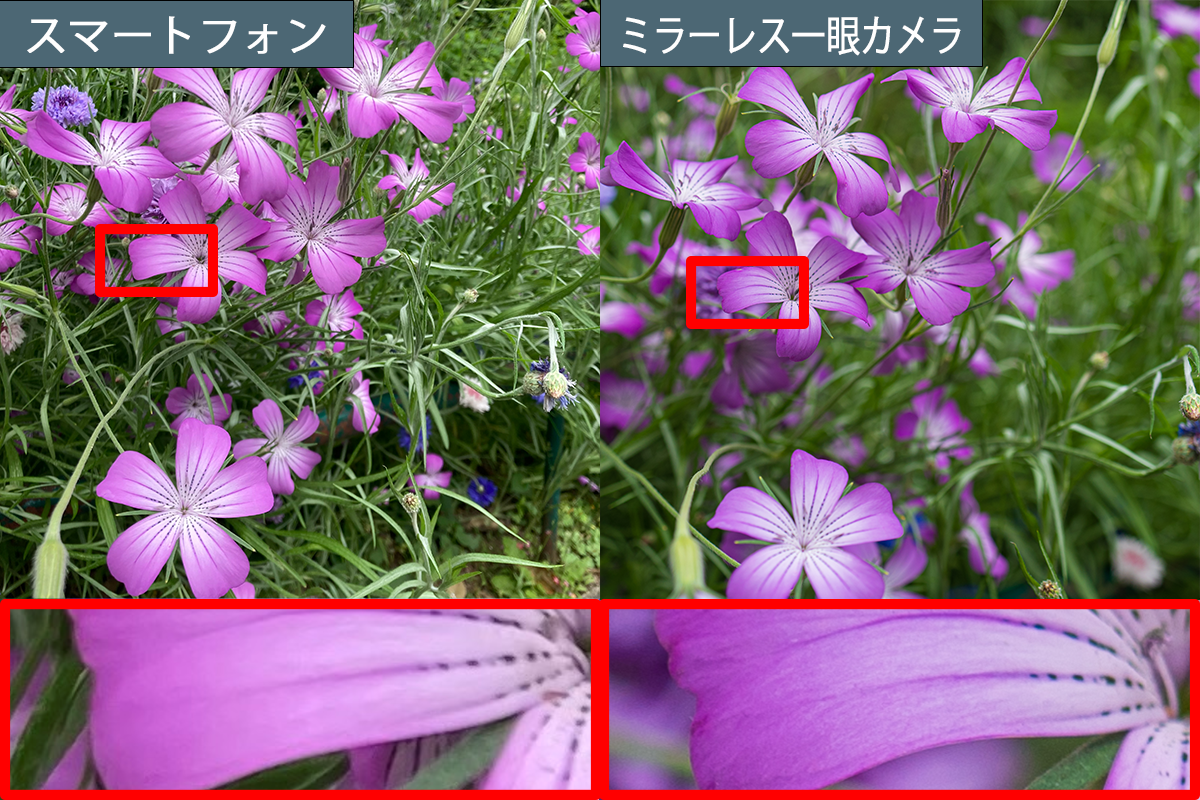

昨今は4000万画素クラスの画素数を持つスマホも存在します。上記の作例でスマホとミラーレスカメラの比較写真があると思いますが画質の差は歴然。

4000万画素のスマートフォンの写真より2000万画素のミラーレス一眼カメラで撮影した写真の方が圧倒的に画質が良かったりと「画素数=画質が良い」というわけではないのです。

では、ミラーレス一眼カメラで4000万画素を超えるようないわゆる高画素機種はどういったユーザーの方に向いているかと言いますと、より繊細に風景を撮影したり、遠くの被写体を撮影してトリミングして拡大する、広告写真として大きく引き伸ばして印刷するなど、こういった用途であれば画素数が多い機種を選ぶメリットがたくさんあるので高画素のカメラを選ぶのに向いていると思います。

必要な機能をチェック|瞳AFやタッチなど欲しい機能が入っているかチェック

どういった機能が自分にとって必要であるか。これはカメラ選びにおいて非常に重要なポイントの一つです。

例えばカメラが欲しいと思った動機になった写真であったり、ご自身の用途、撮りたい写真を想像した時に必要になる機能があればそれを基準にカメラを選ぶことが初めてのカメラ選びでは失敗しにくい選び方です。

用途別で確認したいカメラの性能一例

○ 人物/犬・猫/動物/車/飛行機・・・「被写体認識オートフォーカス」と「連写機能」をチェック

○ 自撮りやVlog機能・・・「バリアングルモニター」と「動画機能」をチェック

○ 撮った写真をすぐスマホにシェアしたい!・・・「Bluetooth」や「Wi-Fi」などの転送機能をチェック

○ 夜景や暗いところを綺麗に撮影したい・・・「高感度性能」や「ノイズ処理」の機能をチェック

○ 小型・軽量で気軽に持ち出したい・・・「ボディとレンズの重量バランス」をチェック

人物や犬・猫をはじめとした動きがある被写体を撮影する際は、そういった被写体を正確に検出してくれるAIを搭載したモデルの方が撮影時のピント合わせがとてもラクになります。また、高速で連写が出来ると決定的瞬間を撮影する時に短い時間で数多く写真が残せるので選べる選択肢が増えるので欲しい機能です。

カメラって難しい?│オートの機能が充実しているので安心

ミラーレス一眼カメラで写真を撮るの、なんだか難しそう!

そんなイメージを持たれている方も多いと思いますが、最近のカメラは「オート機能」が充実しているので心配はご無用です。

被写体を見つけて自動でフォーカスを合わせたり、明るさの調整やシャッタースピードなど難しい部分もオートでお任せ。誰でも簡単に綺麗な写真を残すことが出来ます。

慣れてきたら難しい設定に挑戦してみたい!そんな思いにも応えられるよう、初めての方向け機種についても中級機/上級機と同じように事細かな設定が可能です。

ステップアップしても長く使えるところもミラーレス一眼カメラの良さの一つです。

レンズの選び方|初めてはレンズキットで買うのがおすすめ

レンズが交換出来るカメラはボディを買ったら終わりではありません。自分の用途にピッタリ合うようなレンズも探す必要があります。多種多様なレンズの中から撮影したい写真に合わせて自分好みにカスタマイズが出来るのがレンズ交換が出来るカメラ大きな魅力。

とはいえ、ミラーレス一眼カメラ用のレンズは種類が沢山あって迷ってしまう!自分にピッタリな焦点距離は最初は分からないなど、選択肢が多いと戸惑ってしまうと思います。

どういったレンズがどんな風に写るか分からない、そんな方におすすめしたいのが「レンズキットの標準ズームレンズ」です。

ボケを活かした撮影が出来る単焦点レンズや、室内を広く切り取ったり出来る広角レンズなど、特定の被写体に特化したレンズもおすすめではあるのですが、単焦点はズームすることが出来なかったり広角レンズは慣れないうちは思うような写真を撮ることが出来ず、扱いにくく不便に感じてしまい使わなくなってしまう事も。

なので、まずはレンズキットとして販売されている標準ズームから使ってみることがおすすめです。スポーツや動物園、運動会など初めから遠方の被写体を撮るかもという方は、「ダブルズームキット」や「高倍率ズームレンズキット」がラインナップされているならそれを選択肢に入れるのもおすすめです。

標準ズームというのは、人間の視野に近い範囲で写る範囲を調整することが可能なので風景からスナップ写真、ポートレート写真までカバーできる汎用性の高いレンズなので一本あると非常に便利です。

少し使っていると「好きな焦点距離」が見つかるので、その時に自分の用途に合った焦点距離の単焦点レンズや広角・望遠レンズデビューするのがおすすめです。

参考までに、シチュエーションごとにおすすめなレンズをおすすめします。

広角レンズ

壮大な景色を切り取る広角レンズ。

広角レンズと呼ばれる範囲は一般的にはフルサイズ換算した時に24mm以下になる焦点距離のレンズのことを指します。

フルサイズ換算というのは、35mm換算とも呼ばれるカメラの焦点距離を表記する時フルサイズに換算して揃える時に用いられる用語です。

レンズに書いてある表記は全てフルサイズ換算した数値で表記されています。

使っているカメラもといセンサーサイズに合わせて、自分の欲しいレンズがフルサイズ換算した時に何mmなのかを覚えておくとレンズを買うときに失敗しにくいです。

センサーサイズごとの換算の仕方

○ フルサイズ・・・1.0倍(等倍)

○ APS-C・・・1.5倍

○ マイクロフォーサーズ・・・2.0倍

例えば、50mmのレンズが欲しい場合、フルサイズはそのまま50mm、APS-Cだと33~35mmくらい、マイクロフォーサーズだと25mmのレンズを買うとセンサーサイズ毎に換算した時に50mmの画角で写真を撮ることが出来ます。

望遠レンズ

遠くの被写体をグッと引き寄せる望遠レンズ。

望遠レンズの範囲は一般的にはフルサイズ換算した時に70mm~100mm以上の焦点距離になるレンズを指します。

その中でも100mmまでのレンズはよく中望遠と呼ばれたり400mm以上望遠が出来るレンズは超望遠なんて呼ばれたりもします。

望遠距離別おすすめ被写体

○ 70mm~100mm・・・ポートレート/風景

○ 100mm~200mm・・・ポートレート/風景/動物園

○ 200mm~400mm・・・運動会/スポーツ/動物園

○ 400mm~・・・スポーツ(広い会場)/動物園/野鳥

単焦点レンズ

ポートレートなどで活躍するボケが綺麗な単焦点レンズ

最大の特徴は、写る範囲が変わらないことでズームレンズと違い写せる範囲はレンズごとに決まっています。もう一つが小型・軽量なものが多く、F値と呼ばれるレンズの明るさを示す数値が小さいため背景をしっかりぼかして立体的な雰囲気の写真を撮ることが出来ます。

軽さ重視の手軽な単焦点レンズや、写り重視の本格的な単焦点レンズと種類は様々。カメラをある程度慣れてきた方にぜひ追加で買ってほしいレンズの種類の一つです。

焦点距離別のおすすめ被写体

○ 28mm以下・・・風景/建物

○ 35mm・・・ポートレート/スナップ/カフェ/食べもの/普段使い/花

○ 50mm・・・ポートレート/スナップ/普段使い/花

○ 85mm・・・ポートレート/花

○ 135mm・・・ポートレート/遠景/商品撮影

焦点距離別のおすすめ被写体はあくまで参考程度にチェックをお願いします。単焦点レンズの好みは千差万別、ぜひ実際に覗いてみて自分に合う一本を探してみてください!

マクロレンズ

小さな世界を楽しめるマクロレンズ

メーカーの純正のマクロレンズには、主に等倍マクロとハーフマクロと呼ばれる種類があり、等倍マクロの方が被写体をより大きく写すことが出来ます。

小物やアクセサリーを写す時、一般的なレンズだと最短撮影距離の関係で近寄れる範囲に限界があるのですが、マクロレンズはその最短撮影距離をグッと縮めて物理的に近づいて撮る事が出来るのが特徴のレンズです。

レンズのラインナップはメーカーによって異なります。

はじめはキットレンズでのデビューがおすすめですが、気になっているレンズや使ってみたいレンズがあるのであればそれで選ぶメーカーを決めるというのも選び方の一つです。

新品と中古の違いについて

カメラを購入する際に気になるのが新品と中古の差。

新製品から旧商品まで、カメラ機材は新品/中古品が溢れていて迷ってしまう事も多いと思います。マップカメラも新品/中古品それぞれ扱っておりますので、当店のサービスを基準にメリットをまとめてみました。

新品で購入するメリット

○ メーカー保証が付いてくる

一般的なカメラについては基本1年間のメーカー保証が付いており、故障や不具合があった場合にメーカーの窓口にて修理が可能です。さらにMapCamera.comでご購入の際は通常一年保証のカメラについては追加で一年付いて合計二年の保証になっており、長く安心して使っていただけるようになっております。

○ 多機能な最新モデルを買うことが出来る

現行で販売されているモデルは、昔ではあまり主流でなかったBluetoothやWi-Fi等の無線接続が出来るようになっていたり、最新のAIを用いた高精度なAFで簡単に写真を撮ることが出来るようになっています。

○ ファーストオーナーになれる

中古とは異なり汚れや傷や使用感がなく、気持ちよく使い始めることが出来ます。

中古品を購入するメリット

○ 新品より安く購入できる

中古品のメリットは何より安く購入出来るというところが一番のメリットです。節約した分で旅行を楽しんだり、追加でレンズや撮影機材の購入資金に充てることもできます。

○ 旧モデルを買うことが出来る

新品は基本的に最新モデルが更新された場合、その一つ前のモデルは販売終了してしまうことが多いです。中古であれば、そういった販売終了してしまった旧モデルも購入することが出来ます。ご自身の用途に合ったカメラを新旧世代から選ぶ頃が出来るのもメリットの一つ。

安くお買い得に購入できる、中古商品には多少なりデメリットは存在します。

多くの方が想像するデメリットというと、製品の不具合に関する部分であったり、保証の部分だと思います。

中古は新品と異なりワンオーナー以上の商品なので、経年使用による不具合などが起こりやすいと考えている方も多いのではないでしょうか。

ですが、そこはご安心ください!

カメラ専門店の安心の中古品質

○ マップカメラはカメラ専門店として、中古カメラについても万全の体制でサポートしています!

専門の修理業者および弊社専門スタッフにて必ずメンテナンスを実施。必要に応じて部品交換や細部清掃を行っています。

ゴミや汚れが付きやすいミラーレスカメラのセンサーについては全数クリーニングを実施!購入時よりゴミを気にすることなくご活用頂けます。

○ 業界屈指の1年保証付き!新品商品と同様に末永くご利用頂けます。

一般的には1か月~6ヶ月の販売店が多い中、マップカメラでは最長クラスの1年保証を実現!長期保証をお約束できるのは確かなメンテナンス品質の裏付けでもあります。

マップカメラであれば、新品・中古どちらも安心してお求めいただけます。

どちらにもそれぞれに大きな魅力がありますので、ぜひご自身の二ーズに合わせてご選択ください。

専門店スタッフ厳選おすすめカメラ│人気のモデルの特徴を解説

ミラーレスカメラは、軽量で扱いやすく、初心者でも本格的な写真や動画を楽しめるのが魅力です。

今回はレンズキットでの販売がされており、新品で20万円以内で購入できるエントリーモデルを中心に、キヤノン・ソニー・ニコン・富士フイルム・パナソニックといった主要メーカーから厳選したおすすめ機種を9選ご紹介いたします。

いずれもレンズキットで販売されており、別売りのメモリーカードを用意すれば、届いてすぐに撮影が始められます。

撮影に必要なアクセサリーとして、おすすめのSDカードやメンテナンス用品もあわせてご紹介していますので、初めての方でも安心してお選びいただけます。

また、当社でコンディションチェック済み・保証付きの中古カメラもラインナップしており、よりコストを抑えたい方にもおすすめです。

Canon(キヤノン)

EOS R50 | 被写体検出をAFも最新AIにお任せ

EOS R50は、これからカメラを始めたい初心者におすすめのミラーレス一眼。

コンパクトなボディにキヤノン独自の最新技術を搭載し、写真も動画もスマホよりワンランク上のクオリティを気軽に楽しめます。

日常使いに最適な標準ズームレンズキットに加え、運動会や旅行にも使える望遠ズームをセットにしたダブルズームキットもラインナップ。

手軽さと本格感を両立したエントリーモデルとして、幅広いユーザーから支持されています。

おすすめポイント

○ 初心者に最適な操作性と軽さ

初めてでも直感的に使えるボタン配置&約375g(ブラック)/約376g(ホワイト)の軽量ボディ。

○ 高性能オートフォーカスで動画も安心

人物・瞳を自動検出するAF機能で、Vlogや子どもの撮影にも最適。

○ スマホ連携&シェアが簡単

Wi-Fi/Bluetooth対応で、撮った写真をすぐスマホに転送可能。

EOS R10 | 軽さと本格派、その両方を

EOS R10は、初心者からステップアップを目指す方や、使いやすさと本格的なカメラの操作感、その両方が欲しいと考えている方におすすめのミラーレス一眼です。

軽量ながら操作性に優れ、高精細な描写と高速オートフォーカスを両立。マルチコントローラー搭載でフォーカスポイントを瞬時に自分の任意の場所に切り替えたりすることが出来るので初心者の方はもちろん、サブ機にカメラの購入を検討している方にもおすすめできる一台です。

レンズキットで販売されている18-150mmのズームレンズは標準から望遠まで1本で幅広くカバーできる高倍率ズームレンズで、旅行・運動会・風景・ポートレートなどあらゆるシーンに対応します。

動画性能も充実しており、4K撮影や被写体自動追尾AFでVlogやYouTube用途にもぴったり。

「長く使える1台」をお探しの方に最適なモデルです。

おすすめポイント

○ 高速AFと優れた連写性能

優れた追従性能と秒間15コマの連写機能で動く被写体を逃しません。

○ 撮影に集中できる操作系統

マルチコントローラーや電子ダイヤルなど撮影時にファインダーを覗きながら様々な操作をすることが出来ます。

○ 4K動画&電子手ブレ補正対応

Vlogや旅行動画にも安心。動画中心の使い方にも十分対応。

SONY(ソニー)

ZV-E10 II │ 高性能マイク搭載の万能機

ZV-E10IIは、VlogやYouTube撮影に特化したソニーの最新エントリーモデル。

後述する前モデルから動画性能をはじめAF性能と手ブレ補正がさらに強化され、より滑らかで高画質な動画撮影が可能になりました。

日常撮影にぴったりのパワーズームレンズに加え、被写体をしっかり捉える望遠ズームを加えたダブルズームキットも選べます。

高性能マイクが内蔵されているのでハイクオリティな動画はもちろん、ストリーミング配信までを1台で完結できるのが魅力です。

おすすめポイント

○ さらに優秀になった瞳AF

最新のセンサーと画像処理エンジン搭載でさらに新しくなった瞳AFでより快適な撮影が出来るようになりました。

○ 4K/60pに対応、本格的な動画撮影も可能

編集に強いALL-Intra方式の記録も出来るので、本格的な動画撮影を始めたい方にもおすすめ。

○ 高性能マイク搭載

外付けマイク不要で高音質でクリアな音声収録が可能。

○ USB給電に対応

USB充電にも対応しているので、屋外でも充電しながらの撮影が可能になりました。

ZV-E10 | 高コスパで動画撮影を始めたい方に

ZV-E10は、初めて動画撮影にチャレンジしたい方に向けた高コスパなVlogミラーレスです。

コンパクトながらAPS-Cセンサー搭載で背景ボケのある映像も簡単に撮影でき、YouTube・SNS投稿・日常記録などに最適。

パワーズームレンズでスムーズなズーム操作ができ、さらに望遠レンズを加えたダブルズームキットは表現の幅を広げます。

初代ながらいまだに高評価のベストセラーモデルです。

おすすめポイント

○ 動画撮影に便利な機能を多数搭載

自撮りを快適にしてくれるバリアングルモニター、人物の瞳AF搭載でラクラクピント合わせ。

○ 高性能マイク搭載

外付けマイク不要で高音質でクリアな音声収録が可能。

○ 4K記録やライブストリーミング機能に対応

価格を抑えた高コスパモデルでありながら、4K記録やUSBストリーミングに対応しているのでもっと気軽に動画を始めたい方におすすめ。

α6400 | ファインダー搭載で本格的な撮影体験

α6400は、これから本格的にカメラを始めたい方におすすめのミドルクラス・ミラーレス一眼です。

425点の高速AFポイントとリアルタイム瞳AFを備え、動く被写体も正確に捉える抜群の撮影性能が魅力。

コンパクトながら本格的な操作性もあり、ファインダーを覗きながらの撮影も出来るのでより本格的な撮影体験を楽しんでいただけます。初心者からステップアップしたい方にも人気のモデルです。

標準ズームと望遠ズームの2本がセットになっており、日常から旅行・スポーツ・ポートレートまで幅広く対応。

動画撮影にも対応しており、自撮り可能な180度チルト液晶も搭載。写真も動画も妥協せず楽しめる一台です。

おすすめポイント

○ リアルタイム瞳AFで決定的な瞬間を逃さない

リアルタイム瞳AFが人物や動物の瞳に素早くフォーカスしてくれるので、撮りたい決定的な瞬間を逃しません。

○ 多彩なタッチによる直観操作

ファインダーを覗きながらフォーカス位置を移動できるタッチパッド機能搭載で撮影体験を損なうことなく、スムーズにフォーカスポイントを動かせます。

○ 軽量なのに本格派、将来的なレンズ交換にも対応

αシリーズの豊富なレンズ群で、レンズの選択肢が非常に多いのでご自身の用途に合わせてステップアップもしやすい。

Nikon(ニコン)

Z50II | 多彩な写真表現で表現者になれる1台

Nikon Z50IIは、初めてのミラーレス一眼として高い人気を誇るZシリーズのエントリーモデル。

Zマウントならではの優れた描写力に加え、軽量でバランスのよい操作性が特長です。ピクチャーコントロールを駆使すれば、あなたならではの色で写真を表現することが出来ます。

ファインダー撮影・タッチ操作・スマホ連携など、初心者にもやさしい設計で、写真も動画もこれから楽しみたい方におすすめの1台です。

Z50IIは標準ズームレンズに望遠レンズ付きのダブルズームキットに加え、一本で標準と望遠域を撮ることの出来る18-140mm(換算27-210mm)の高倍率ズームレンズキットがラインナップしています。

おすすめポイント

○ ピクチャーコントロールで様々な表現が可能

ピクチャーコントロール機能で自由自在に自分の好きな色表現をその場で出来ちゃいます。

○ 高性能ファインダーで撮影に没入出来る

高性能ファインダー搭載で逆光のシーンでも見やすくなる上に余計な視覚情報がなくなるので撮影に集中することが出来ます。

○ 9種類の被写体検出機能でピント合わせも簡単

オートモードでも優秀な被写体認識AFで簡単にピント合わせをすることが出来ます。

Z fc | フィルムライクな伝統的なデザイン

Nikon Z fcは、クラシカルなフィルムカメラを思わせる美しいデザインに、最新のZマウント技術を搭載したデザイン性と機能性を兼ね備えたミラーレスカメラです。

選べるレンズキットは2種類。それぞれに個性があり、用途や好みに応じて選ぶ楽しさも魅力です。

・16-50 VR レンズキット:広角から標準域をカバーするズームレンズで、日常使いや旅行にぴったり。軽量コンパクトで、スナップ撮影にも適しています。

・Z 28mm F2.8(Special Edition)レンズキット:明るい単焦点レンズ付きで、自然なボケ味とクラシカルな描写が楽しめる構成。特別な“Special Edition”デザインで、Z fcの外観と絶妙にマッチします。

どちらのキットも、直感的に使えるダイヤル操作・バリアングル液晶・高性能AFを搭載し、初心者でもすぐに扱える安心の設計。

見た目も性能も妥協したくない方におすすめの1台です。

おすすめポイント

○ フィルムライクな伝統的なデザイン

フィルムカメラとして人気のあったFM2のデザインを踏襲したクラシカルなデザインでいつも持ち歩きたくなるカメラです。

○ クラシカルだけど高性能

クラシカルな見た目ではありますが、しっかり高性能。瞳AFで被写体を自動認識してくれるのはもちろん、高画質な4K動画も撮ることが出来ます。

○ 単焦点レンズがついたレンズキットが選べる

便利な標準ズームレンズキットのほかに、背景をしっかりぼかせる単焦点レンズが付属したキットが販売されています。単焦点レンズは使いやすい28mm(換算42mm)なので、スナップ撮影やポートレート撮影をしたい方におすすめです。

FUJIFILM(フジフイルム)

X-M5 | そこにある「空気感」まで伝える

X-M5は、小型・軽量で気軽に持ち出せるフジフイルムのミラーレス一眼。

軽量・コンパクトなボディに加え、高性能な被写体認識AF搭載でカメラ任せで撮りたい被写体を撮ることが出来ます。

また、フジフイルムの人気機能の一つフィルムシミュレーションももちろん搭載しており撮って出しでまるで作品のような仕上がりの写真を撮ることが可能です。

標準ズーム付きのレンズキットで販売されております。付属のズームレンズは小型・軽量の電動ズームタイプの標準ズームなのでX-M5のサイズ感を損ないません。

おすすめポイント

○ 小型・軽量で身に着けたいデザイン

X-M5は現行モデルで最軽量の355g、ポケットにも収まるサイズ感と身に着けたくなるオシャレなデザインが魅力です。

○ フィルムシミュレーションダイヤル

フジフイルムの代名詞ともいえる存在がフィルムシミュレーション。ボディに専用ダイヤルを搭載し直感的にすぐフィルムシミュレーションを使うことが出来ます。

○ AI任せの被写体認識AF対応の高精度AF

人物の顔や瞳、更に動物・鳥・車・バイク・自転車・飛行機・電車・昆虫・ドローンをAIで検出することが出来るのでカメラ任せで撮りたい被写体に簡単にピント合わせが可能です。。

Panasonic(パナソニック)

LUMIX G100D | 気軽にVlog、カンタンキレイ

LUMIX G100Dは、動画も写真も楽しみたい初心者におすすめのVlog対応ミラーレスカメラです。

軽量・コンパクトなボディに加え、動画収録用に最適化されたマイク機能(OZO Audio)を搭載。

日常の撮影から旅行・自撮りまで、これ一台で幅広く対応できます。

標準ズーム付きのレンズキットと望遠ズームも付属したダブルズームキットで展開されており、シーンに応じた使い分けが可能。

標準ズームキットにリモコン機能付きで自撮り棒にもテーブル三脚にもなるトライポッドグリップ付きモデルも選べる、Vlog入門にぴったりの一台です。

おすすめポイント

○ 軽量ボディにバリアングル液晶

被写体の方向に応じて集音範囲を自動調整してくれるので、クリアな音声を収録することが可能。

○ クラシカルだけど高性能

小型・軽量なので手持ちでも自撮りしやすく、外出先での撮影にも便利。さらにトライポッドグリップを使えばもっと便利に撮影を楽しめます。

○ カメラまかせの全自動撮影インテリジェントオート

カメラが自動で被写体を認識してくれて、11種類のモードの中から自動で選んで最適な設定にしてくれるので、思ったとおりに撮影できます。

カメラを始めるとき

一緒に買うべきアイテム5選

SDカード | 写真や動画のデータを入れるためのアイテム

カメラで撮影した写真や動画を保存するには、SDカード(メモリーカード)が必要です。

本ページでご紹介しているカメラには、SDカードは付属しておりません(別売)。あらかじめご用意ください。

詳しい選び方やSDカードにいろいろ表示されている記号の見方に関しては以下の記事にて詳しく解説しております。

ぜひ、SDカードを選ぶ際にはご一読ください!

用途別SDカードの選び方

○ 写真がメイン・・・64GB Class10

○ 連写してたくさん撮りたい・・・256GB UHS-II V60

○ 高画質な動画を撮って編集したい・・・256GB UHS-II V90

○ 一泊二日の旅行・・・128GB Class10

カメラをお手入れするためのアイテム

カメラは使っていくうちに、どうしても汚れていってしまいます。

そんなときは、ぜひ専用のクリーニングアイテムを使ってカメラのメンテナンスをしてあげてください。そうすることで末永く使うことが出来ます。

まず最初におすすめしたいアイテムを以下からご紹介します。

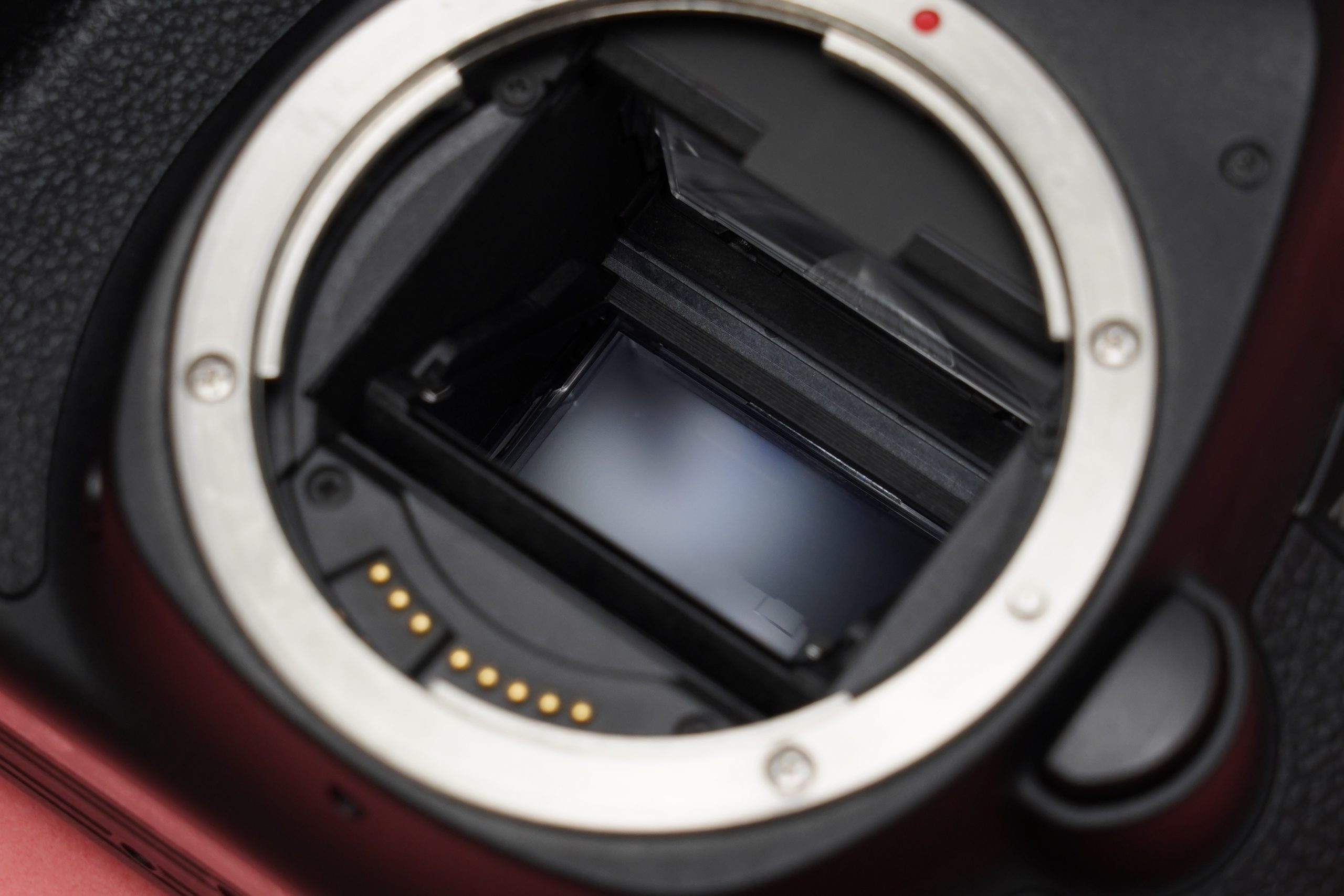

ブロアー | ホコリを飛ばすアイテム

カメラやレンズに付着したホコリやゴミを、風の力でやさしく吹き飛ばすクリーニングツールです。

レンズ表面やセンサー周辺を傷つけずにお手入れできるので、はじめてのメンテナンス用品としてもおすすめです。

ミラーレスカメラは構造上センサーが剝き出しになっている物が多いので、レンズの付け替えなどを行うときにセンサー面にチリやホコリが付きやすいです。

付着してしまった場合はセンサーを絶対に手で触らないようにして、付着したものはブロアーで吹き飛ばして除去するようにしてください。

万が一触って指紋などが付いてしまった場合は速やかにメーカーにセンサー清掃を依頼して汚れを除去してもらってください。

クロス | 機材に付いた指紋等を拭き取る

液晶画面に付いた指紋や皮脂汚れを、やさしく拭き取るための専用クロスです。マイクロファイバー素材が一般的で、傷をつけずにしっかり汚れを落とせるのが特長。

カメラバッグに1枚入れておくと便利な、基本のメンテナンスアイテムです。

材質などによってはレンズの表面も拭いて大丈夫なものもありますので、そちらの方が汎用性が高くおすすめです。

レンズペーパー | 都度使い捨てるタイプ

こういった使い捨てタイプのレンズペーパーなどであればレンズの後玉もメンテナンスも出来るので、家に常備させておくのもおすすめです。専用のクリーニング液と併用して指紋や油、付着したものを拭き取ります。

ブロアーで取れないような落ちにくい汚れやくもりも、専用のクリーニング液とペーパーを使えば、レンズのコーティングを傷めることなく拭き取れるので安心してお手入れできます。

レンズペン | 汚れをなぞって除去するタイプ

ペンタイプのレンズクリーナーでレンズクロスの素材として人気のセーム革チップとカーボン粉末でレンズに付着した指紋や汚れ拭き取る人気アイテムです。

イージーラッパー | カメラを包んで安全に持ち運べます

カメラを持ち運ぶ時にポーチなどに包んで持ち運ぶことでカメラやレンズに傷が付くことを防ぐことが出来ます。普段使いのカバンにそのままカメラを入れたい場合はポーチやカメララップを、カメラを保護しながら持ち歩くことに特化させたいのであればカメラバッグをおすすめします。

カメラバッグみたいに本格的に専用のカバンを持ち歩くのではなく、普段使いのカバンにそのまま入れて持ち運びたいのであれば、イージーラッパーがおすすめです。

表地と裏地がくっつく様になっており、包むだけで特にゴムで留めたりせずとも、勝手に捲れて広がったりしなくなります。

今回ご紹介したような小型・軽量で持ち運びに便利なサイズ感のミラーレスカメラであればMサイズもしくはSサイズくらいの大きさで十分です。

鮮やかな色味がカメラ用品っぽくないMapCameraオリジナル「LIGHT LEAKS」シリーズもあります(Mサイズのみ展開)!

まとめ │ 関連記事のご紹介

今回は、本体価格が20万円以下でこれからカメラを始めるのにおすすめな機種を9選ご紹介してきました。

いずれの機種も小型で軽量なので気軽に持ち運びが出来るカメラでなおかつ、優秀なAFがあり撮影をとてもラクにそして楽しくしてくれる機能が盛り込まれた機種をピックアップしています。

気になるカメラが見つかった方は、ぜひ詳細をご確認ください。

新しいカメラとの出会いが、これからの毎日をもっと楽しくしてくれるはずです。

この記事であなたにピッタリなカメラに出会えることを、願っています。

また、本記事以外にも初めてのカメラ選びやカメラを選んだあとのレンズ選びなど、カメラライフを充実させる関連記事をご紹介させていただきます。ぜひ合わせて読んでみてください。

今回ご紹介した9選の他に、フルサイズなどのセンサーサイズも含めた初心者~中級者の方おすすめのカメラを16選ご紹介しております。

本記事を読んでカメラのことがもっと気になった方はぜひ合わせて確認してみてください。

もっと小型で、もっとコンパクトでもっと遊びが欲しい。そんなカメラをお探しの方はぜひコンパクトデジタルカメラをおすすめします!

カメラをお持ちの方でも、ちょっと手に取ってみたくなるような小さいカメラを。本格的な高画質ではなく平成レトロを感じるようなエモい写りをしてくれるカメラを厳選してご紹介。

『PHOTO RECIPES』では撮影したいシーンに合わせたおすすめ機材もご紹介しています。目的に合った一台を選ぶヒントに、ぜひご覧ください。

焦点距離:14mm / 絞り:F8.0 / シャッタースピード:1/2000秒 / ISO:140

焦点距離:14mm / 絞り:F8.0 / シャッタースピード:1/2000秒 / ISO:140 焦点距離:14mm / 絞り:F8.0 / シャッタースピード:1/2000秒 / ISO:500

焦点距離:14mm / 絞り:F8.0 / シャッタースピード:1/2000秒 / ISO:500 焦点距離:14mm / 絞り:F9.0 / シャッタースピード:1/2000秒 / ISO:200

焦点距離:14mm / 絞り:F9.0 / シャッタースピード:1/2000秒 / ISO:200 焦点距離:15mm / 絞り:F9.0 / シャッタースピード:1/100秒 / ISO:100

焦点距離:15mm / 絞り:F9.0 / シャッタースピード:1/100秒 / ISO:100 焦点距離:17mm / 絞り:F10.0 / シャッタースピード:1/800秒 / ISO:100

焦点距離:17mm / 絞り:F10.0 / シャッタースピード:1/800秒 / ISO:100 焦点距離:14mm / 絞り:F11.0 / シャッタースピード:1/200秒 / ISO:100

焦点距離:14mm / 絞り:F11.0 / シャッタースピード:1/200秒 / ISO:100 焦点距離:14mm / 絞り:F7.1 / シャッタースピード:1/800秒 / ISO:5000

焦点距離:14mm / 絞り:F7.1 / シャッタースピード:1/800秒 / ISO:5000 焦点距離:14mm / 絞り:F5.0 / シャッタースピード:1/5000秒 / ISO:640

焦点距離:14mm / 絞り:F5.0 / シャッタースピード:1/5000秒 / ISO:640 焦点距離:15mm / 絞り:F5.6 / シャッタースピード:1/2500秒 / ISO:640

焦点距離:15mm / 絞り:F5.6 / シャッタースピード:1/2500秒 / ISO:640 焦点距離:14mm / 絞り:F5.6 / シャッタースピード:1/5000秒 / ISO:640

焦点距離:14mm / 絞り:F5.6 / シャッタースピード:1/5000秒 / ISO:640 焦点距離:14mm / 絞り:F9.0 / シャッタースピード:10.0秒 / ISO:500

焦点距離:14mm / 絞り:F9.0 / シャッタースピード:10.0秒 / ISO:500 焦点距離:14mm / 絞り:F14.0 / シャッタースピード:15.0秒 / ISO:500

焦点距離:14mm / 絞り:F14.0 / シャッタースピード:15.0秒 / ISO:500 焦点距離:14mm / 絞り:F9.0 / シャッタースピード:15.0秒 / ISO:100

焦点距離:14mm / 絞り:F9.0 / シャッタースピード:15.0秒 / ISO:100

サクランボです。毎年3月に花が咲いて、4月のゴールデンウィークに入るころに実が赤くなります。写真はそのGWが終わった頃に撮ったものです。スーパーなどで売っているものよりも二回りくらい小さいですが、けっこうおいしいです。実際、鳥にかなり食べられてしまうのですが、我々の手の届く範囲の高さのところは比較的残っているので撮影できます。撮影後は自分たちで食べる分を摘み取ります。毎年、これを楽しんでいます。私にとってこのサクランボは、夏が近づいているという目安になっています。

サクランボです。毎年3月に花が咲いて、4月のゴールデンウィークに入るころに実が赤くなります。写真はそのGWが終わった頃に撮ったものです。スーパーなどで売っているものよりも二回りくらい小さいですが、けっこうおいしいです。実際、鳥にかなり食べられてしまうのですが、我々の手の届く範囲の高さのところは比較的残っているので撮影できます。撮影後は自分たちで食べる分を摘み取ります。毎年、これを楽しんでいます。私にとってこのサクランボは、夏が近づいているという目安になっています。 LEICA DG VARIO-ELMARIT 50-200mm F2.8-4.0 ASPH. POWER O.I.Sは、LEICAの厳しい光学基準をクリアしていることで、ズーム全域で安定した高い描写性能を持つレンズです。また焦点距離換算で100-400mmの超望遠レンズですが、重さ655gで全長は約132mmというコンパクトなサイズは持ち歩くにも便利なとても魅力的なレンズです。

LEICA DG VARIO-ELMARIT 50-200mm F2.8-4.0 ASPH. POWER O.I.Sは、LEICAの厳しい光学基準をクリアしていることで、ズーム全域で安定した高い描写性能を持つレンズです。また焦点距離換算で100-400mmの超望遠レンズですが、重さ655gで全長は約132mmというコンパクトなサイズは持ち歩くにも便利なとても魅力的なレンズです。 八高線の入間川橋梁です。たまにこの橋の下を流れる河原に遊びにきます。ローカル線にぴったりの、雰囲気のある格好良い橋です。開通は昭和6年12月というので90年以上経つ橋梁です。

八高線の入間川橋梁です。たまにこの橋の下を流れる河原に遊びにきます。ローカル線にぴったりの、雰囲気のある格好良い橋です。開通は昭和6年12月というので90年以上経つ橋梁です。 ある公園の道沿いにある森の中に足を踏み入れてみると、こんな風景に出くわしました。いかにも野鳥のいそうな雰囲気の場所でした。実際、あちこちで鳥の鳴き声がしていたのですが、残念ながらその姿を見ることはありませんでした。また来ることになると思います。

ある公園の道沿いにある森の中に足を踏み入れてみると、こんな風景に出くわしました。いかにも野鳥のいそうな雰囲気の場所でした。実際、あちこちで鳥の鳴き声がしていたのですが、残念ながらその姿を見ることはありませんでした。また来ることになると思います。 自転車で走っているとあちこちで蝶々を見かけます。特に考えずにシャッターを押した1枚です。新緑の活き活きとした葉の色とアゲハ蝶の組み合わせは、この時期ならではのものです。レンズの解像性能の高さがわかる1枚です。

自転車で走っているとあちこちで蝶々を見かけます。特に考えずにシャッターを押した1枚です。新緑の活き活きとした葉の色とアゲハ蝶の組み合わせは、この時期ならではのものです。レンズの解像性能の高さがわかる1枚です。

川沿いを自転車で散策しました。気温が高かったもののこの時間帯は気持ちよい風が草木を揺らしていました。写真はアグロステンマという花です。

川沿いを自転車で散策しました。気温が高かったもののこの時間帯は気持ちよい風が草木を揺らしていました。写真はアグロステンマという花です。 初めて耳にするような鳥の鳴き声が聞こえたので自転車を止めて木を見上げてみました。野鳥がいるのは確認できたのですが、逆光で被写体は真っ黒でした。とりあえず露出補正を思いきり上げて被写体の顔を出してから撮影しました。初めて見る鳥でした。この後動き出したのですが、その背中の模様からホオジロという鳥のようです。ちなみに露出補正は2.7まで上げていました。

初めて耳にするような鳥の鳴き声が聞こえたので自転車を止めて木を見上げてみました。野鳥がいるのは確認できたのですが、逆光で被写体は真っ黒でした。とりあえず露出補正を思いきり上げて被写体の顔を出してから撮影しました。初めて見る鳥でした。この後動き出したのですが、その背中の模様からホオジロという鳥のようです。ちなみに露出補正は2.7まで上げていました。 LEICA DG VARIO-ELMARIT 50-200mm F2.8-4.0 ASPH. POWER O.I.SレンズとLUMIX G9PRO IIは、 カメラのボディとレンズを連動させた手振れ補正シス

LEICA DG VARIO-ELMARIT 50-200mm F2.8-4.0 ASPH. POWER O.I.SレンズとLUMIX G9PRO IIは、 カメラのボディとレンズを連動させた手振れ補正シス

この日は気温25度と夏日で曇りでありながらたまに日が射すような暑い日でした。

この日は気温25度と夏日で曇りでありながらたまに日が射すような暑い日でした。