フルサイズ対応の400mm単焦点レンズ。

皆様はどのような大きさのものを思い浮かべるでしょうか。

イメージの付く方の多くが「400mm F2.8」ヨンニッパを思い浮かべたのではないでしょうか。

バズーカと呼ばれるような大きなレンズをイメージいただければと思います。

そんな重くて大きいが定説だった400mmに2022年7月、圧倒的な軽さを実現したレンズ「NIKKOR Z 400mm F4.5 VR S」が登場いたしました。

サイズ感としては、一眼レフ用の「AF-S NIKKOR 300mm F4E PF ED VR」や「AF-S NIKKOR 500mm F5.6E PF ED VR」の系譜。

これらはPFレンズを採用することで望遠単焦点ながら驚きの大きさと重さを実現しました。

本レンズが発表された際、その大きさからPFレンズを搭載したモデルかと思いましたが、驚くことにPFレンズを採用せずともこの重さを可能としました。

そのNikonの技術力には驚かされます。

今回はNikonの「Z9」に装着して撮影を行いました。

Nikon Z9 + NIKKOR Z 400mm F4.5 VR S

Nikon Z9 + NIKKOR Z 400mm F4.5 VR S

絞り:F10 / シャッタースピード:1/20000秒 / ISO:160 / 焦点距離:400mm

Nikon Z9 + NIKKOR Z 400mm F4.5 VR S

Nikon Z9 + NIKKOR Z 400mm F4.5 VR S

絞り:F4.5 / シャッタースピード:1/1000秒 / ISO:320 / 焦点距離:400mm

・・・

Nikon Z9 + NIKKOR Z 400mm F4.5 VR S

Nikon Z9 + NIKKOR Z 400mm F4.5 VR S

絞り:F7.1 / シャッタースピード:1/320秒 / ISO:320 / 焦点距離:400mm

Nikon Z9 + NIKKOR Z 400mm F4.5 VR S

Nikon Z9 + NIKKOR Z 400mm F4.5 VR S

絞り:F7.1 / シャッタースピード:1/50秒 / ISO:64 / 焦点距離:400mm

PFレンズの場合、逆光下での撮影時にコーティング技術の発達で軽減されているもののややクセのある写りをしておりました。

しかし、本レンズはこの大きさでPFレンズ不使用なために、逆光に向けてもなんてことはありません。

さらにS-Lineのレンズということもあり、ナノクリスタルコートに加えてアルネオコートを採用しているおかげで逆光の影響をものともしません。

Nikon Z9 + NIKKOR Z 400mm F4.5 VR S

Nikon Z9 + NIKKOR Z 400mm F4.5 VR S

絞り:F4.5 / シャッタースピード:1/1000秒 / ISO:3200 / 焦点距離:400mm

Nikon Z9 + NIKKOR Z 400mm F4.5 VR S

Nikon Z9 + NIKKOR Z 400mm F4.5 VR S

絞り:F4.5 / シャッタースピード:1/320秒 / ISO:1600 / 焦点距離:400mm

Nikon Z9 + NIKKOR Z 400mm F4.5 VR S

Nikon Z9 + NIKKOR Z 400mm F4.5 VR S

絞り:F4.5 / シャッタースピード:1/800秒 / ISO:1600 / 焦点距離:400mm

Nikon Z9 + NIKKOR Z 400mm F4.5 VR S

Nikon Z9 + NIKKOR Z 400mm F4.5 VR S

絞り:F5.6 / シャッタースピード:1/2500秒 / ISO:1600 / 焦点距離:400mm

Nikon Z9 + NIKKOR Z 400mm F4.5 VR S

Nikon Z9 + NIKKOR Z 400mm F4.5 VR S

絞り:F5.6 / シャッタースピード:1/640秒 / ISO:64 / 焦点距離:400mm

描写に関してはさすが単焦点レンズといったところでしょうか。

この大きさでこの焦点距離ですから、どこか無理をしているのではと思ったのですが、全くそのようなことはなく絞り開放からシャープに写ります。

画素数が2000万台~4000万台までラインナップのあるNikonのZマウントカメラですが、高画素機に装着しても粗が出てくるようなことはありませんでした。

Nikon Z9 + NIKKOR Z 400mm F4.5 VR S

Nikon Z9 + NIKKOR Z 400mm F4.5 VR S

絞り:F4.5 / シャッタースピード:1/1000秒 / ISO:400 / 焦点距離:400mm

Nikon Z9 + NIKKOR Z 400mm F4.5 VR S

Nikon Z9 + NIKKOR Z 400mm F4.5 VR S

絞り:F5.0 / シャッタースピード:1/640秒 / ISO:400 / 焦点距離:400mm

Nikon Z9 + NIKKOR Z 400mm F4.5 VR S

Nikon Z9 + NIKKOR Z 400mm F4.5 VR S

絞り:F5.6 / シャッタースピード:1/800秒 / ISO:500 / 焦点距離:400mm

Nikon Z9 + NIKKOR Z 400mm F4.5 VR S

Nikon Z9 + NIKKOR Z 400mm F4.5 VR S

絞り:F4.5 / シャッタースピード:1/250秒 / ISO:100 / 焦点距離:400mm

Nikon Z9 + NIKKOR Z 400mm F4.5 VR S

Nikon Z9 + NIKKOR Z 400mm F4.5 VR S

絞り:F4.5 / シャッタースピード:1/500秒 / ISO:500 / 焦点距離:400mm

Nikon Z9 + NIKKOR Z 400mm F4.5 VR S

Nikon Z9 + NIKKOR Z 400mm F4.5 VR S

絞り:F4.5 / シャッタースピード:1/1250秒 / ISO:500 / 焦点距離:400mm

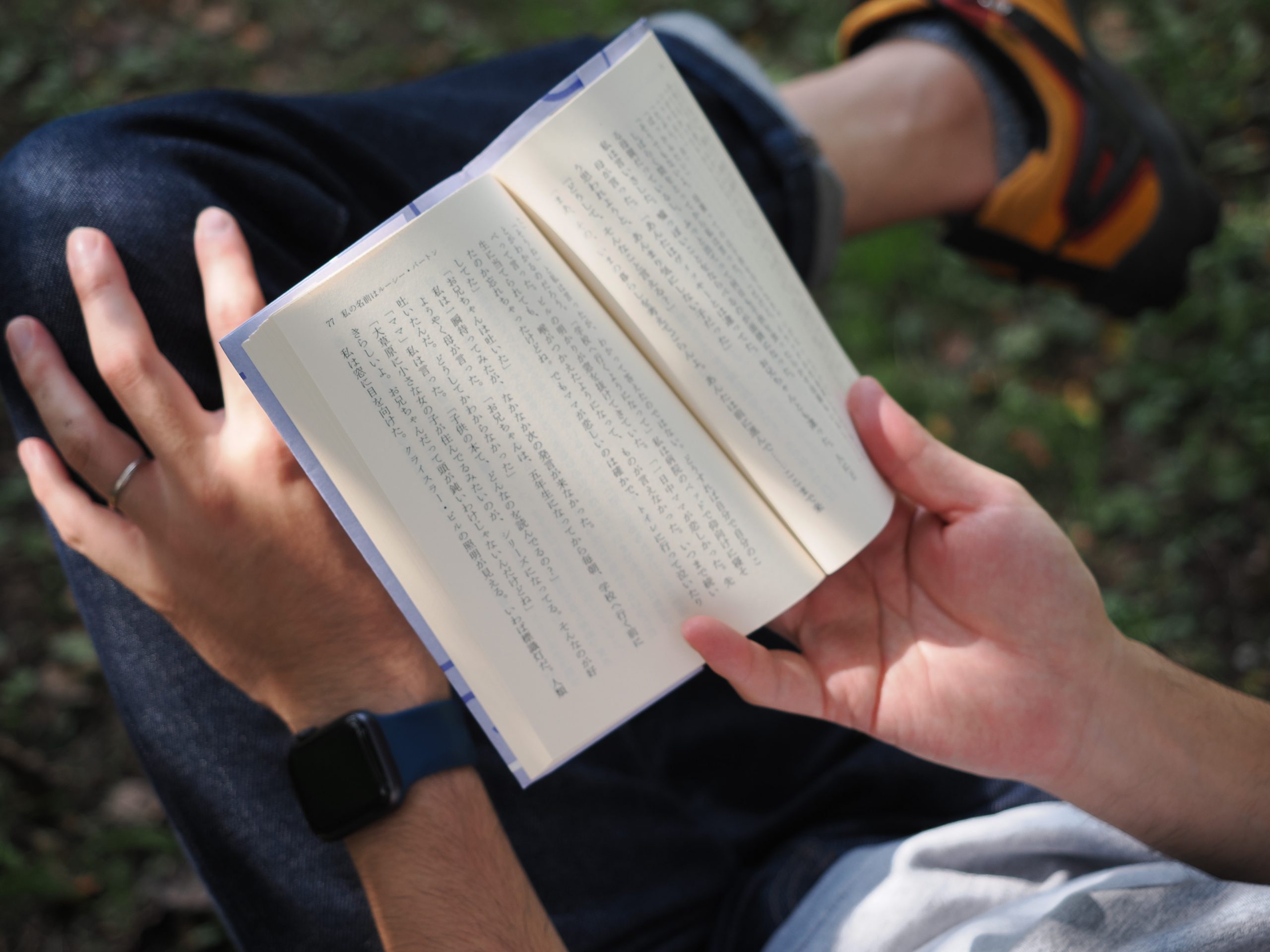

レンズの重さは約1,245g。三脚座をつけない場合はたったの1,160g。

何よりこの大きさと重さですから、とにかく持ち運びが楽にすみます。

レンズ全体を見れば大きな部類ではありますが、望遠レンズに絞ればそのコンパクトさは明白でしょう。

同距離のレンズと言えば、FマウントとZマウントの両マウントから登場している「400mm F2.8」通称”ヨンニッパ”になりますが、重さはそれぞれ約3,800g/約2,950gと半分以上軽量になっています。

三脚や一脚を携えての撮影や車脇での撮影であればそこまで苦ではないのかもしれませんが、三脚等の持ち込みができない場所や移動しながらの場合は「手持ちで望遠レンズ」撮影になります。

なおかつ今回は動物園に持っていき、なかなか動物が思うような場所に出てきてくれず待ちの時間がありました。肩からかけていましたがそれでいても疲労がありませんでした。

Nikon Z9 + NIKKOR Z 400mm F4.5 VR S

Nikon Z9 + NIKKOR Z 400mm F4.5 VR S

絞り:F4.5 / シャッタースピード:1/32000秒 / ISO:1600 / 焦点距離:400mm

Nikon Z9 + NIKKOR Z 400mm F4.5 VR S

Nikon Z9 + NIKKOR Z 400mm F4.5 VR S

絞り:F4.5 / シャッタースピード:1/1000秒 / ISO:64 / 焦点距離:600mm(DXモード)

Nikon Z9 + NIKKOR Z 400mm F4.5 VR S

Nikon Z9 + NIKKOR Z 400mm F4.5 VR S

絞り:F4.5 / シャッタースピード:1/1000秒 / ISO:64 / 焦点距離:400mm

Nikon Z9 + NIKKOR Z 400mm F4.5 VR S

Nikon Z9 + NIKKOR Z 400mm F4.5 VR S

絞り:F4.5 / シャッタースピード:1/1600秒 / ISO:64 / 焦点距離:600mm(DXモード)

Nikon Z9 + NIKKOR Z 400mm F4.5 VR S

Nikon Z9 + NIKKOR Z 400mm F4.5 VR S

絞り:F6.3 / シャッタースピード:1/640秒 / ISO:64 / 焦点距離:400mm

軽量ながら補正効果5.5段の手ブレ補正機構が搭載しており、手持ち撮影を快適にします。

また、開放F値がF4.5と明るいためシャッタースピードを稼ぎやすく動体の撮影にもうってつけです。

空港周辺の公園から着陸寸前の旅客機を狙います。

画面いっぱいに捉えることはもちろん、遠くから高度を落とす飛行機もしっかり認識してくれました。

圧縮効果が相まって湧き上がる雲の立体感と飛行機が良いコントラストになっています。

望遠レンズの類としては圧倒的な軽量化と際立った描画性能を両立させた「NIKKOR Z 400mm F4.5 VR S」。

APS-CセンサーサイズのボディやDXモードを使用することで35mm判換算600mmの超望遠レンズにも化けます。

フルサイズセンサー機でもテレコンが使用できますので、環境によってはFXモードで距離を稼ぐことも可能となっております。

レンズ拡充が止まらないNikon Zシリーズ。

大口径超望遠レンズの半分以下の金額で手が届く単焦点超望遠レンズとして、新たな選択肢になりうるでしょう。

ボディ・レンズともにご予約受付中!

Nikon Z9 + NIKKOR Z 400mm F4.5 VR S

Nikon Z9 + NIKKOR Z 400mm F4.5 VR S Nikon Z9 + NIKKOR Z 400mm F4.5 VR S

Nikon Z9 + NIKKOR Z 400mm F4.5 VR S Nikon Z9 + NIKKOR Z 400mm F4.5 VR S

Nikon Z9 + NIKKOR Z 400mm F4.5 VR S Nikon Z9 + NIKKOR Z 400mm F4.5 VR S

Nikon Z9 + NIKKOR Z 400mm F4.5 VR S Nikon Z9 + NIKKOR Z 400mm F4.5 VR S

Nikon Z9 + NIKKOR Z 400mm F4.5 VR S Nikon Z9 + NIKKOR Z 400mm F4.5 VR S

Nikon Z9 + NIKKOR Z 400mm F4.5 VR S Nikon Z9 + NIKKOR Z 400mm F4.5 VR S

Nikon Z9 + NIKKOR Z 400mm F4.5 VR S Nikon Z9 + NIKKOR Z 400mm F4.5 VR S

Nikon Z9 + NIKKOR Z 400mm F4.5 VR S Nikon Z9 + NIKKOR Z 400mm F4.5 VR S

Nikon Z9 + NIKKOR Z 400mm F4.5 VR S Nikon Z9 + NIKKOR Z 400mm F4.5 VR S

Nikon Z9 + NIKKOR Z 400mm F4.5 VR S Nikon Z9 + NIKKOR Z 400mm F4.5 VR S

Nikon Z9 + NIKKOR Z 400mm F4.5 VR S Nikon Z9 + NIKKOR Z 400mm F4.5 VR S

Nikon Z9 + NIKKOR Z 400mm F4.5 VR S Nikon Z9 + NIKKOR Z 400mm F4.5 VR S

Nikon Z9 + NIKKOR Z 400mm F4.5 VR S Nikon Z9 + NIKKOR Z 400mm F4.5 VR S

Nikon Z9 + NIKKOR Z 400mm F4.5 VR S Nikon Z9 + NIKKOR Z 400mm F4.5 VR S

Nikon Z9 + NIKKOR Z 400mm F4.5 VR S Nikon Z9 + NIKKOR Z 400mm F4.5 VR S

Nikon Z9 + NIKKOR Z 400mm F4.5 VR S Nikon Z9 + NIKKOR Z 400mm F4.5 VR S

Nikon Z9 + NIKKOR Z 400mm F4.5 VR S Nikon Z9 + NIKKOR Z 400mm F4.5 VR S

Nikon Z9 + NIKKOR Z 400mm F4.5 VR S Nikon Z9 + NIKKOR Z 400mm F4.5 VR S

Nikon Z9 + NIKKOR Z 400mm F4.5 VR S

今回はOM-1を連れて、一足早く秋を感じられるところにキャンプに行ってきたので、その時の写真をご紹介します。

今回はOM-1を連れて、一足早く秋を感じられるところにキャンプに行ってきたので、その時の写真をご紹介します。

ヒラヒラと特徴的な飛び方をするハグロトンボを発見。

ヒラヒラと特徴的な飛び方をするハグロトンボを発見。 【換算24mm相当】

【換算24mm相当】 【換算200mm相当】

【換算200mm相当】 ワイド端24mm相当時の最短撮影距離は8cmと、旅の記録を収めるには最適な性能です。

ワイド端24mm相当時の最短撮影距離は8cmと、旅の記録を収めるには最適な性能です。 ZEISSバリオ・ゾナーT*レンズの解像力は、コンパクトカメラということ忘れてしまうほどの緻密な描写です。

ZEISSバリオ・ゾナーT*レンズの解像力は、コンパクトカメラということ忘れてしまうほどの緻密な描写です。 こちらのカットは子供の動きと水流を表現しようと思い、1/10秒で切ったカットですが、最大4.0段の手振れ補正のおかげで効果的にブレを抑制しています。

こちらのカットは子供の動きと水流を表現しようと思い、1/10秒で切ったカットですが、最大4.0段の手振れ補正のおかげで効果的にブレを抑制しています。

スマホ感覚で持ち運べるサイズ感は「今撮りたい」に瞬時に対応できます。

スマホ感覚で持ち運べるサイズ感は「今撮りたい」に瞬時に対応できます。

埼玉の誇る代表的な観光地、長瀞にも活気が戻っていました。

埼玉の誇る代表的な観光地、長瀞にも活気が戻っていました。

23mmは35mm判換算で約35mmとなります。風景写真から人物撮影まで幅広く使いやすい画角です。

23mmは35mm判換算で約35mmとなります。風景写真から人物撮影まで幅広く使いやすい画角です。 次は、F11まで絞って青空を撮影しました。

次は、F11まで絞って青空を撮影しました。