「Vlog with Nikon」そんなフレーズと共に、ニコンから新しいDXフォーマットのミラーレス一眼『Nikon Z30』が発表されました。昨今、高まる動画需要に向けて各メーカーから動画撮影に重点を置いた機種が発売されています。ニコンで言えば、フラッグシップモデルの「Nikon Z9」は高精細な8K動画の収録に対応するなど注目を浴びています。

プロフェッショナル向けの高い性能が際立つ「Nikon Z9」に比べて、今回登場した『Nikon Z30』はライトに、より沢山のユーザーに「Vlog制作を通して動画撮影の楽しさを知ってもらう」というための一台になっている印象です。

今回は新宿の「ニコンプラザ東京」にて発売に先駆けて行われている特別展示に赴き、実機を体験しました。外観を中心にその魅力をお届けいたします。

-『Nikon Z 30』 外観 –

まずは外観をしっかりご覧いただきます。ひと目見てZシリーズの仲間であることが分かるデザインながら、同時に今までとコンセプトが違うだろうという事もしっかり伝わってきます。その理由はボディ上部。電子ファインダーが廃され、今までのモデルでは「Nikon」のロゴが輝いていた部分が無くなってまっ平な形状に。ファインダーの有無に関してはユーザーごとに、使い方ごとに分かれると思いますがVlog用途で考えるとモニターを見ながら撮影するというシーンが多いと思いますので英断だと思います。

それゆえに『Nikon Z30』は質量約405gとニコン Zシリーズで最小・最軽量を実現しており、軽快な持ち運びと撮影が可能です。ボタン配置は独自の並び方ですが、今までニコンの機種をお使いの方はもちろん初めてZシリーズを使うという方にもすぐに慣れ親しんでいただけると思います。

背面は「Nikon Z fc」と同じく、バリアングル式3.0型・約104万ドットのTFT液晶モニターを搭載しています。ハイ・ローアングルでの自由度に加えて三脚や電動ジンバルとの相性もバッチリ。また、Vlogであればセルフィー(自撮り)を活用する場面も多くなるでしょうから、180°回転させてカメラを自分に向けながら画角を確認することも容易です。

ボディ左側、インターフェース部分を見てみましょう。HDMI出力はType D端子、USBはType-C端子が採用されています。同じZシリーズのAPS-Cモデルである「Nikon Z50」はMicro USB-B端子が採用されていましたが、最近のカメラやスマートフォンで幅広く使われているType-Cの方が互換性があって便利だと思います。また『Nikon Z30』はUSB給電に対応しています。出先で充電が少なくなっても、モバイルバッテリーなどがあれば充電することが出来ますし、また給電しながらの撮影にも対応しているため動画を撮り続けるシチュエーションにも安心して臨むことが出来そうです。

マイク端子が独立して一番上に設けられていますが、マイクケーブルを取り付けた際に背面モニターをいっぱいに開いた状態でも干渉してしまわないようになっているのです。こういった細かい配慮が随所に感じられるのもさすがニコンと言ったところです。

ユーザビリティで言えば、こんなところにも。ニコンロゴが施されている正面から見て右の肩部分が斜めに切り欠かれています。これにより、スクエア型で角ばった形状よりも手に持った時のおさまりが良くなります。実際に縦位置でカメラをホールドしてみましたが、持ちやすく手にしっかり収まるため安定して操作することが出来ました。

また、動画向け機能の一つとしてニコンロゴの下に録画状態を判別するためのRECランプを内蔵しています。録画ボタンを押すと、この部分が赤く点灯するためセルフィーなど自分にカメラを向けている状態でも録画中であることを視認できます。長時間の動画収録が完了、いざ確認してみたら撮れていなかった…なんてことを防ぐことが出来ますね。

ボディ上面にはステレオマイクが内蔵されています。アクセサリーシューを挟んでL/Rに分かれており、効果的に録音してくれるでしょう。対象によって録音帯域を選べる機能があり、人の声に適した「音声帯域」を選べばインタビューや商品紹介動画などで鮮明に声を収めることができ、逆に広い場所などで色々な音を録音するときは低音域から高音域まで録音する「広帯域」を選ぶと良いようです。後ほどご紹介しますが、専用のウィンドマフを装着すれば風のノイズを防ぐこともできます。

ぐるりと全体を見てみました。メーカーから発表された当初は大胆なデザインに驚きはしましたが、見れば見る程、触ってみればみる程にニコンが培ってきたミラーレスの素養を感じました。軽くても持った時のがっちり感に「安心して使える一台だな」と思えます。これからVlogを始めてみたいというユーザーにはもちろん、今までZシリーズを使っていた方の手のしやすいサブ機という使い方も考えられます。

– Z30・Z50 外観比較 –

左 : Z30 / 右 : Z50

ここからは同じAPS-Cセンサーモデルの「Nikon Z50」との外観比較を見てみましょう。いくつかの違いはありますが2台の撮影性能は似通っています。それぞれスチル向け、Vlog向けとして外観から分かる違いなどを見て行こうと思います。

前述の通り、並べれば一目瞭然なのがボディ上部ですね。『Nikon Z30』はスッキリとした印象を受けますが、「Nikon Z50」はファインダーのおかげで写真機としての存在感があります。また、どちらもレンズ脇にFn1/Fn2が搭載されているのは変わりません。こういった撮影の利便性に大きく関わりそうな部分がしっかり揃っているのはニコンの強みです。

左 : Z30 / 右 : Z50

背面です。ファインダーがない分『Nikon Z30』の方がボディ自体は高いようです。「Nikon Z50」ではモニターに組み込まれている拡大/縮小ボタンやモードダイアルに組み込まれている静止画/動画の切り替えレバーなどが背面側にまとまっています。三脚などに機材を固定して撮影する場合には一面に操作系統がまとまっている方がやりやすいでしょう。

左 : Z30 / 右 : Z50

また、両機の大きな違いとして背面モニターの可動方式が挙げられます。スチル向けとしてフルサイズZシリーズと同じ着想のもとに作られた「Nikon Z50」はチルト式になっており、『Nikon Z30』は既に述べた通りバリアングル式となっています。また、「Nikon Z50」の液晶モニターは3.2型と『Nikon Z30』より若干大きいですがドット数は変わりません。

左 : Z30 / 右 : Z50

左 : Z30 / 右 : Z50

並べてみるとグリップ形状が違うことが分かります。『Nikon Z30』はグリップ自体が若干だけ厚くなっており、その代わり指が掛かる部分がより深くなっています。数字で見るとわずかな変更なのだと思いますが、持ってみるとホールド感が向上していることに気付きます。軽いボディがさらに取り回しやすくなっていますので、こちらに関しては是非とも実機で体験していただきたいです。

左 : Z30 / 右 : Z50

インターフェースの違いについても前述通り。ここではストラップを取り付ける部分に着目したいと思います。今までのZシリーズは一貫してリングに三角環が付いていて、そこにストラップを通すスタイルでした。今回、初めて『Nikon Z30』で採用されているのが三角環を必要としない横長の取り付け部。幅広の穴に直接ストラップやピークデザインのストラップリング等を装着することが出来ます。撮影時に三角環がボディにあたり、カチャカチャとノイズが出てしまう事があったのを根本的に解決しています。これも動画撮影への配慮です。

– 併せて使いたいキットレンズ –

左 : Z30 + NIKKOR Z DX 16-50mm F3.5-6.3 VR / 右 : NIKKOR Z DX 50-250mm F4.5-6.3 VR

『Nikon Z30』はボディのみの販売の他に、2種類のレンズキットが発売予定です。キットレンズとなる2本のレンズは既に発売されているモデルですが、まるでこの組み合わせのために生み出されていたのかと思ってしまうぐらい素晴らしいマッチングを見せてくれています。

Nikon Z30 + NIKKOR Z DX 16-50mm F3.5-6.3 VR

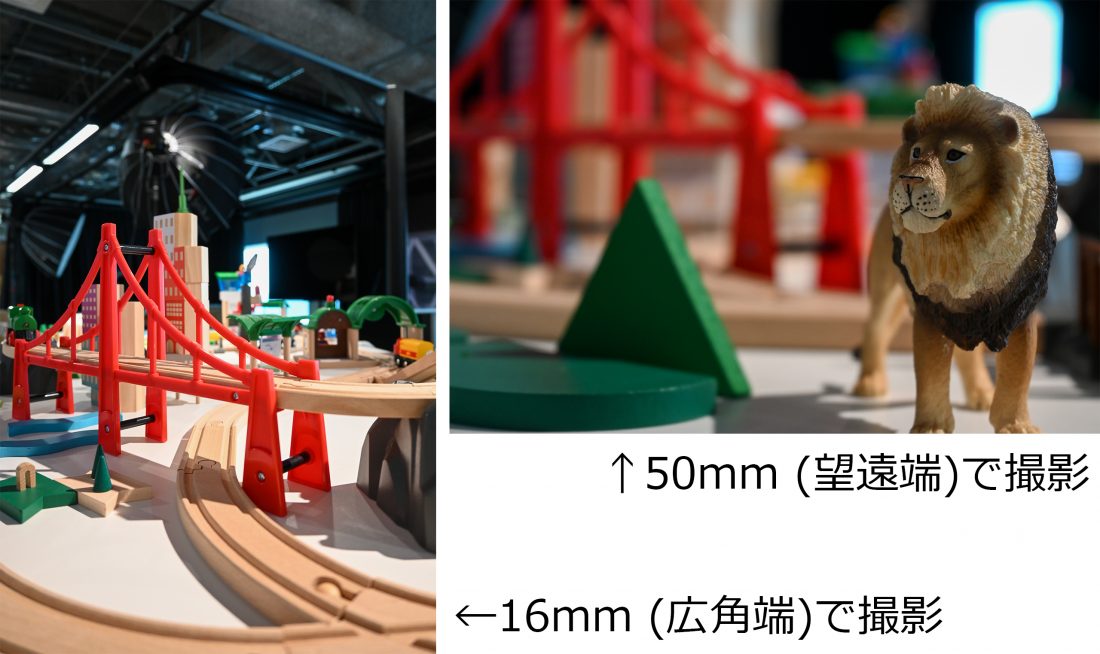

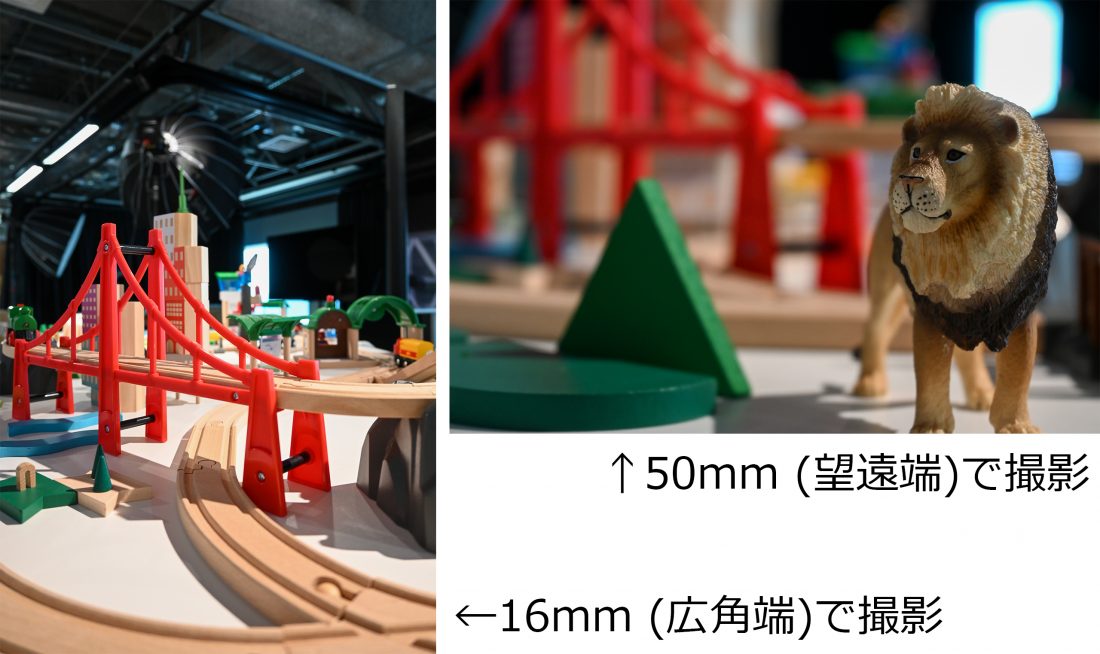

初めてカメラを買うぞ!という方に非常にオススメなのが『Nikon Z30 16-50 VR レンズキット』です。付属する「Nikon NIKKOR Z DX 16-50mm F3.5-6.3 VR」はフルサイズ換算24-75mmをカバーする標準ズームレンズ。広角から中望遠まで日常的に頻繁に使う画角を網羅しており、4.5段のレンズ内手ブレ補正も搭載しています。高性能で写りも良く、さらに沈胴機構を採用することでコンパクトかつ質量約135gという驚愕の軽さを誇ります。

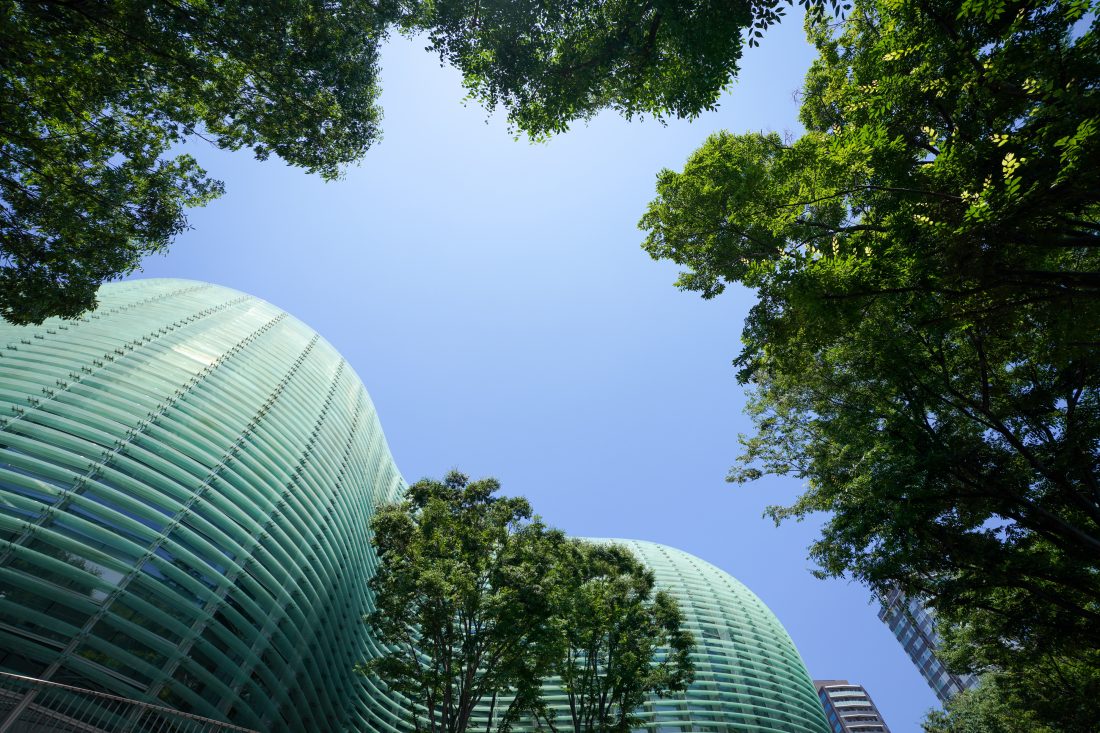

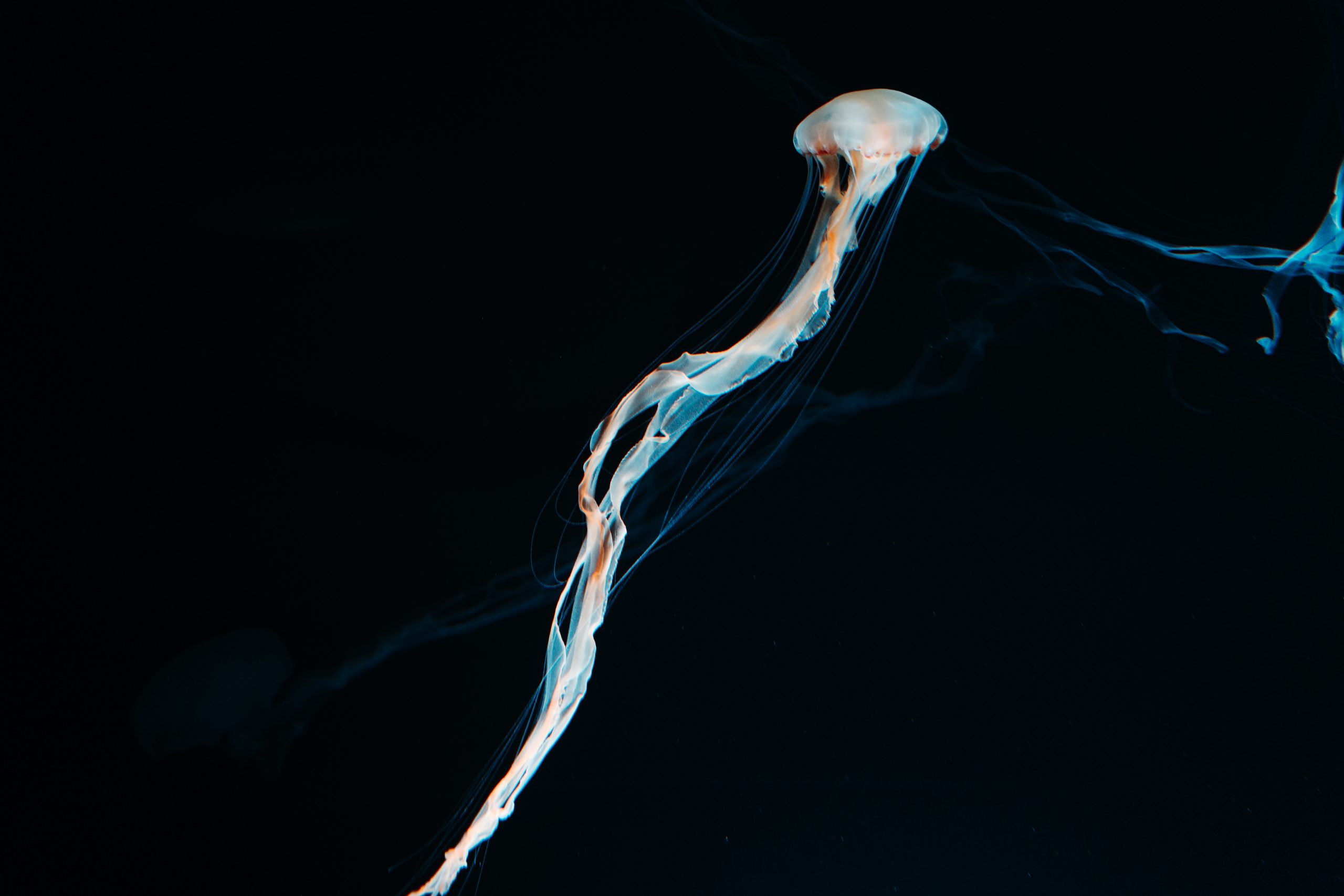

今回の体験会はSDカードを持参すれば撮影データを持ち帰ることが可能です。せっかくなのでレンズキットの写りを試してきました。広角端で広い画角で景色をのびのびと収められますし、望遠端にして被写体にすこし近づけばボケ味も楽しむことが出来ます。今回は静止画でお送りしましたが、このような描写は動画にも活かすことが可能です。キットレンズと侮れない一本です。

もう一つのラインナップが『Nikon Z30 ダブルズームキット』です。先程の標準ズームレンズに加えて、望遠ズームの「Nikon NIKKOR Z DX 50-250mm F4.5-6.3 VR」もセットになっています。より遠くの被写体を収めたり、映像に迫力を加えたいときにはこちらを選んでいただくと良いでしょう。望遠端でフルサイズ換算375mmという超望遠撮影が可能な当レンズですが、こちらも質量約405gという軽量さを誇ります。

最大まで伸ばすとやはり長くは感じますが、ボディ側にレンズの重心があり持った時のバランスは望遠時でもさほど変わりません。5.0段の高いレンズ内手ブレ補正を実現していますので、望遠撮影時も安心です。

– SmallRig製 アクセサリーのご紹介 –

『Nikon Z30』と同時に発売されるのが「Nikon SmallRig トライポッドグリップ 3070 ML-L7セット」です。製品名からも分かる通り、カメラケージや撮影用アクセサリーの人気メーカーである「SmallRig」が製造しているグリップです。ミニ三脚としてカメラを設置したり、グリップとしてセルフィー撮影に使うことができます。

画期的なのが、Bluetooth(R)接続でカメラ操作が出来るリモコンが組み込まれているところ。「もうちょっと画角調整したいな」「手元で撮影開始が出来たらな」という場面に出会ったことがある方は少なくないと思いますが、まさに痒い所に手が届く仕様です。リモコンは元々販売されているアクセサリーなので、もし仮に失くしてしまってもリモコンだけを別途購入することが出来ます。

もの凄く細かい部分ですが、SmallRigのロゴプレートは回転のロックを外すボタンになっています。景色を撮っている所から自分の方へカメラを向ける場合は、ロゴを押してロックを解除し、ぐるりと回してください。機能的にはなんでもない部分ですが、最初装飾だと思っていたロゴプレートにギミックがあるのがなんだか面白かったので紹介させていただきました。

こちらもSmallRigのロゴが入っています。このモコモコを見れば、動画に造詣の深い方なら風防であることがすぐにわかっていただけるでしょう。マイクに風切り音のノイズが入るのを防いでくれる便利アイテムです。『Nikon Z30』はL/Rにマイクが離れているので2つのモコモコが付いています。可愛いです。

カメラに取り付けると語彙力が無くなるほど可愛いです。なんだか動物の耳のようにも見えて癒されます。実用的で可愛いという付加価値もある最強のアイテム、こちらはご購入キャンペーンで『Nikon Z30 ボディ/レンズキット』をご購入の際に同梱されるそうです。無くなり次第終了となっていますので、必ず手に入れたい方はお早目のご予約をオススメします。

そのサイズ感はまさに「手のひらサイズ」ですが、手にしたときに内からこみ上げる創造へのワクワク感はとてつもなく大きいものでした。Vlogに特化したモデルではありますが、実際に使ってみるとベースとなっているスチル機の魅力もひしひしと感じます。ニコンが伝統的に作り上げてきた写真機の土台に、動画撮影の要素を丁寧に組み上げた一台、筆者はそう感じました。

現在、「ニコンプラザ東京/大阪」では『Nikon Z30』の特別展示が行われています。発売前の実機に是非触れて頂き、その魅力をお確かめください。

さらにニコンプラザ東京では「Touch & Tryコーナー」を展開。撮影から編集まで、Vlog制作の一連の行程を体験できます。「Vlogに興味はあるけど、まだよくわかっていない」という方はこの機会を是非ご活用ください。

-新レンズのご紹介 Nikon NIKKOR Z 400mm F4.5 VR S –

さて、『Nikon Z30』と同じタイミングで、実はとても魅力的なレンズも発表されています。それが『Nikon NIKKOR Z 400mm F4.5 VR S』です。

こちらはAPS-C用ではなくフルサイズ用の超望遠単焦点で、400mmというダイナミックな画角での撮影を際立った描写性能で愉しむことが出来る一本です。400mmといえば、「ヨンニッパ」と呼ばれるF2.8単焦点のレンズが一眼レフの頃からカメラマンの憧れとして君臨しており、Zマウントにも「Nikon NIKKOR Z 400mm F2.8 TC VR S」という一本が存在します。それらよりいくらか開放F値は暗くなっているのですが、その代わりに全長約234.5mm、質量約1245gというクラス最軽量を実現。「Nikon NIKKOR Z 400mm F2.8 TC VR S」のおよそ半分の重さになっているというから驚きです。

実際に手に持ってみると見た目以上の軽快さに思わず笑みがこぼれてしまいました。「これで400mm・・・?」許されればこのまま動物園かサーキットにでも撮影に行ってしまいたいくらいです。それくらい自由に、手持ち400mmを楽しめるレンズとなっています。さらに言えば、すでに発売されている各種テレコンバーターも対応していますのでより遠くの被写体を狙う事も出来そうです。

駆け足ではございますが、新製品の魅力について早速レポートいたしました。

実写レビューなどご期待に沿えるようコンテンツを準備してまいりますので、お待ちいただければと思います。

▼発売予定日は2022年8月5日!ぜひマップカメラでのご予約をお待ちしております▼

▼レンズは2022年7月15日発売予定です。ご予約をお待ちしております▼