【OLYMPUS/OM SYSTEM】カメラ初心者に間違いない1台。PEN E-P7

カメラを初めて購入する際に「何を買ってよいのかわからない」「高すぎる…」などといった様々な悩みがあると思います。難しいことは捨てて「とりあえずこのカメラ買っておけば間違いない」と言えるようなカメラが今回ご紹介する「PEN E-P7 EZダブルズームキット」です。今流行りのクラシカルな外観、コンパクト、フラッシュの内蔵といった最近のユーザーに求められるニーズに答えてくれるカメラでしょう。

○ ダブルズームレンズキットについて

PEN E-P7について

まずは、ボディ本体のご紹介をいたします。PEN E-P7は小型軽量で初心者の方にとっては非常に持ち運びがし易いカメラとなっております。また見た目もクラシカルでユーザーの所有欲を満たすでしょう。

重量はボディ単体で337gです。付属するレンズを装着しても436gと非常に軽量です。

小型・軽量でクラシカルな見た目

デジタル一眼カメラの中でも軽量・コンパクトとして定評のあるSONY製ミラーレス一眼カメラと並べてみましたが、一回り小さく取り回しも非常に容易です。

マイクロフォーサーズのセンサーを搭載しているE-P7は後述するレンズも小型・軽量なものが多数ラインナップされており、小さなボディに合わせても嵩張ったりしにくいのも魅力です。

加えて、このコンパクトかつクラシカルな外観ですが、中身の性能は非常に優秀なものとなっております。ボディー内に5軸の手振れ補正を搭載しており、手振れの可能性を低減してくれます。この手振れ補正は本当に素晴らしい性能で、上位機種に迫るものがあります。

ダブルズームレンズキットについて

今回ご紹介するPEN E-P7 EZダブルズームキットには購入と同時にレンズが2本付属します。それは広角から中望遠までをカバーするM.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZと望遠をカバーするM.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 Rです。

M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ

こちらがM.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZです。非常にコンパクトで重量も93gと100gを切る重量で非常に軽量です。

焦点距離は換算をすると、28mmから84mmまでをカバーする標準ズームレンズでテーブルフォトや、ポートレート撮影など比較的近めな被写体を撮影する時に重宝するレンズです。カメラをデビューする時はまず持っていて間違いない一本であると思います。

参考までに、焦点距離が近い他メーカーのレンズと比較してみるとこの通り。比較等に並べたレンズはフルサイズ用で設計されている為、レンズ単体で700g以上の重量があります。高さだけ見てもその小ささがより伝わると思います。

M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 R

続いて、ダブルズームレンズキットについている望遠ズームレンズがM.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 Rです。

こちらは換算80mmから300mmまでをカバーしてくれる遠くを撮ることに特化したレンズになります。遠くのものを大きく写すようなシチュエーションでの撮影、例えば動物園や野球・サッカーなどスポーツの試合の撮影なんかでは活躍してくれること間違いなしのレンズです。

通常のフルサイズやAPS-Cで同等程度の焦点距離を出せるレンズとのサイズ比較です。

これだけサイズ感に違いがあるのが分かっていただけるかと思います。しかもこのレンズは、標準ズームレンズ同様でとにかく小型・軽量。重量はなんと190gしかありません。

各レンズで実際に撮ってみた作例

マイクロフォーサーズの最大の特徴である、小型・軽量を実現させている一番の要因はやはり小型のセンサーを搭載していることです。これによりレンズ小さく設計することが出来、持ち運びに便利なサイズ感になっています。

しかし、センサーが小さい=画質が悪いと感じる方もいるのではないかと思います。今回はキットレンズ2本とE-P7で実際に撮影してきた作例をご紹介させていただきます。

作例 │ M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ

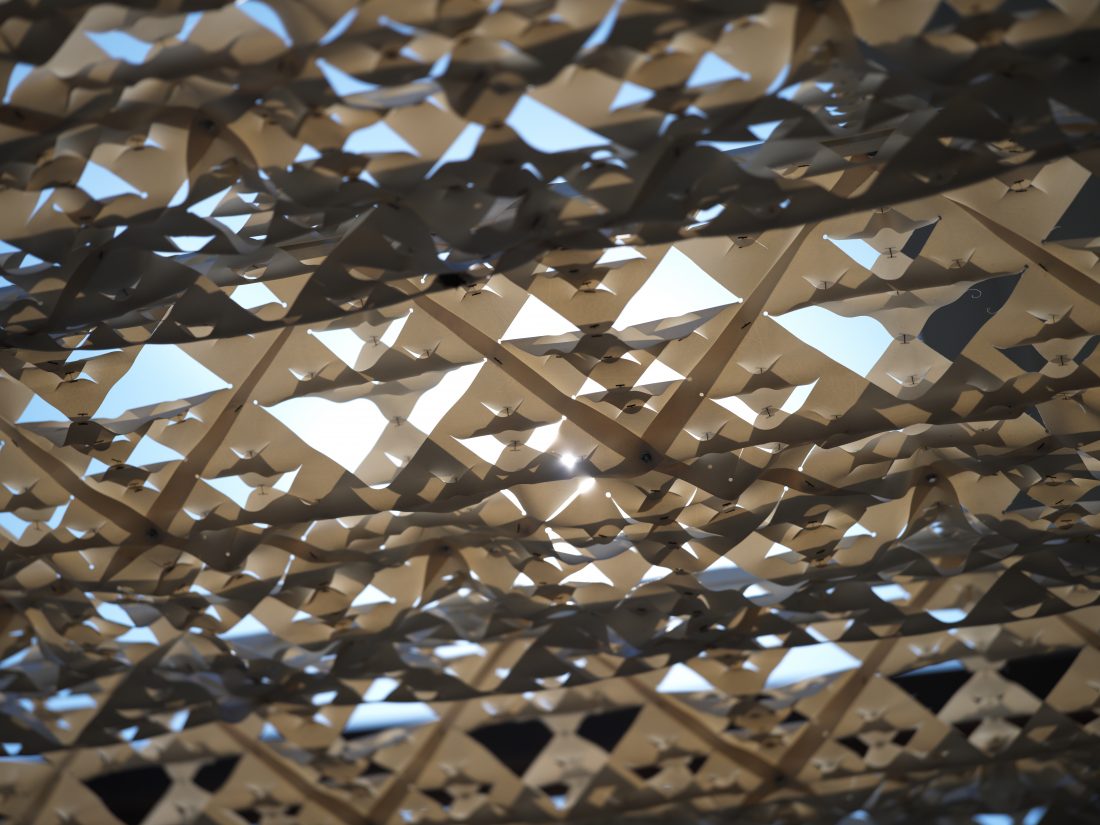

OLYMPUS PEN E-P7+M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ, 1/640, F3.5, ISO200

OLYMPUS PEN E-P7+M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ, 1/60, F3.5, ISO2000

OLYMPUS PEN E-P7+M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ, 1s, F3.5, ISO200

OLYMPUS PEN E-P7+M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ, 1s, F5.6, ISO250

OLYMPUS PEN E-P7+M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ, 2s, F5.6, ISO200

3枚目と4枚目の作例はなんとシャッタースピードは1秒!5枚目に至っては2秒にしています。しかし、この時は三脚などを持ってきていなかったのでいずれも手持ちでの撮影を行っています。2秒の作例は周辺部に若干のブレを確認出来ましが、1秒の作例はほとんど分かりません。

これは特別撮影したスタッフが上手なわけではなく、カメラ内に非常に優秀な手ブレ補正を搭載している為このように1秒でも、ブレの無い写真を撮ることが出来るのです。

作例 │ M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 R

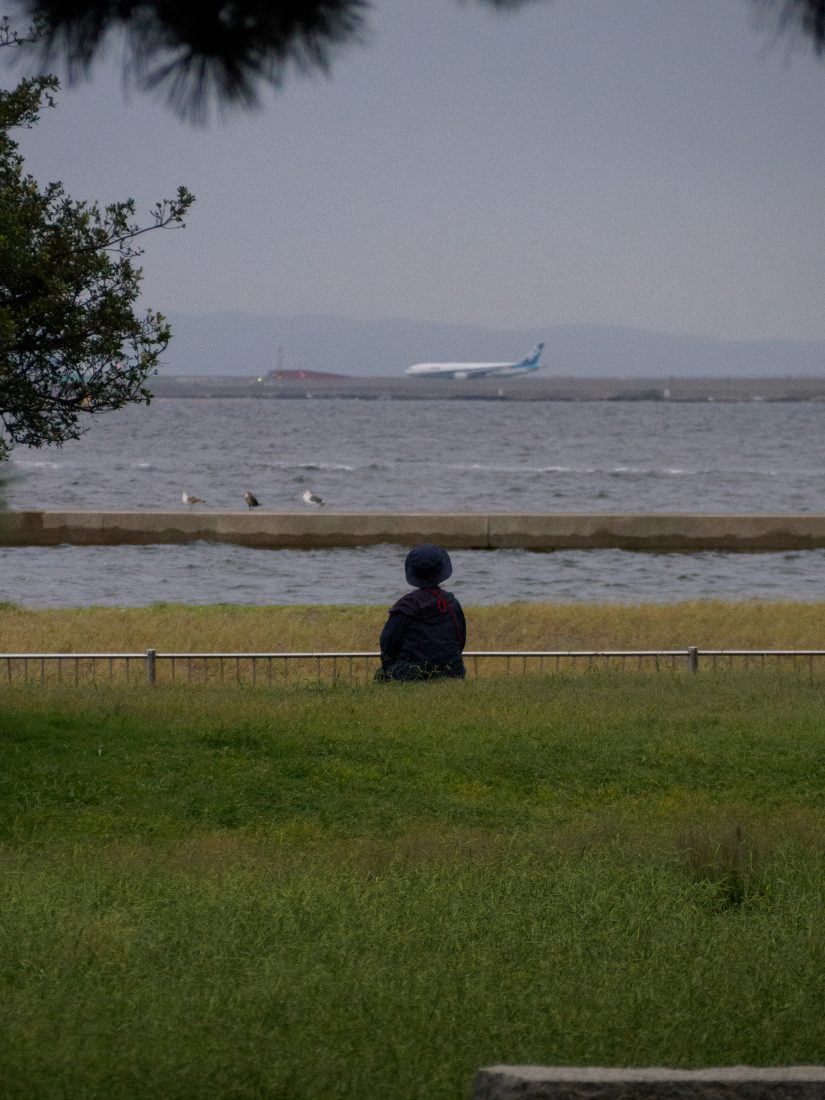

OLYMPUS PEN E-P7+M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6R, 1/800, F6.3, ISO4000

OLYMPUS PEN E-P7+M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6R, 1/1250, F6.3, ISO1250

OLYMPUS PEN E-P7+M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6R, 1/250, F6.3, ISO2500

望遠レンズ使用での作例ではシャッタースピードを稼ぎつつ撮影をしたいので、その分ISOを上げて撮影を行いました。

3枚目はISOが2500まで上がっていると思うのですが目立ったノイズが確認できません。センサーが小さい分、最新の画像処理エンジンでしっかりと発生したノイズの補正を行っているのでこのようにノイズの気になりにくい高画質な撮影が可能となってます。

作例 │ 交換レンズで広がる無限の可能性!

OLYMPUS PEN E-P7+M.ZUIKO DIGITAL ED 50-200mm F2.8 IS PRO, 1/30, F2.8, ISO8000

OLYMPUS PEN E-P7+M.ZUIKO DIGITAL ED 50-200mm F2.8 IS PRO, 1/30, F2.8, ISO8000

OLYMPUS PEN E-P7+M.ZUIKO DIGITAL ED 30mm F3.5 Macro, 1/400, F3.5, ISO200

レンズが交換できるカメラの一番の魅力はやはり、レンズが交換できることです。

ご自身のやりたいことに応じて、その用途にピッタリ合うレンズを選びそのレンズを使うことで理想の撮影をすることが出来ます。例えば、3枚目の作例のような花のドアップの撮影をしたい時はマクロレンズと言われるレンズを用いることで人間の眼では捉えることが出来ない距離・大きさで被写体を撮影をすることが出来ます。

まとめ │ 関連記事のご紹介

今回はカメラ初心者に間違いないカメラ PEN E-P7 EZダブルズームキットをご紹介いたしました。見た目・性能・重量のどれをとってもカメラ初心者に最適なカメラだと言えます。値段もカメラの市場の中では比較的お手頃です。カメラデビューの1台に是非ご検討下さい。

関連記事のご紹介

<ホワイトも展開しています!>

秋と言えば何を思い浮かべるでしょうか。食欲の秋、スポーツの秋、読書の秋…。○○の秋という言葉は世に数多あれど、私が思うのは「超望遠レンズの秋」。

夏場私たちと被写体の間にあった陽炎が幾分か息を潜め、重量級レンズを持ち出しても暑さに怯えることもない。

まさに秋は超望遠レンズを持ち出すのに最適な季節なのです。

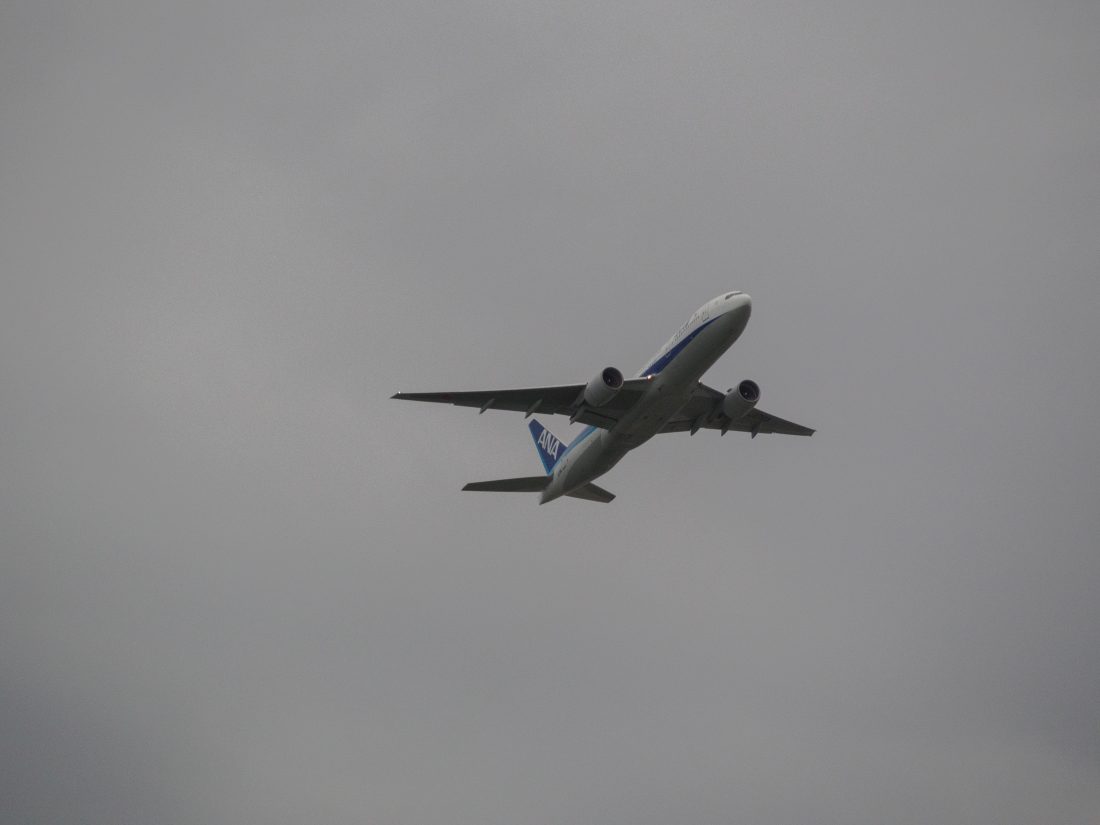

今回撮影に持ち出したレンズはNikonの「NIKKOR Z 800mm F6.3 VR S」。ニコン独自のPF(Phase Fresnel=位相フレネル)レンズを採用し、回折現象をコントロールすることで800mmという超望遠域でありながら手持ちでの撮影を可能にしたZマウントレンズです。

ボディには部分積層型センサーを搭載した「Z6III」を選択しました。フラッグシップのZ9やZ8に比べると画素数では劣りますが、AF性能はほぼ同等、さらにZ9よりも明るい”下剋上”ともいえる高輝度EVFは、秋晴れの日差しの中でも被写体をしっかり捉えることができます。

まずは超望遠レンズを手にしたら真っ先にカメラを向けたい被写体である野鳥を撮影してみました。サギは体長が大きく基本的に動きもそこまで速くないので、野鳥の中では最も撮りやすい被写体の一種だと思います。

Zマウントで最長となる800mmという焦点距離は、遠くにいる鳥もぐっと近くに引き寄せてくれます。

続いては鵜を狙いました。よく飛びますが個体数も多いのでこちらも撮影しやすい被写体です。

ボディのZ6IIIは先日初の大型ファームアップであるファームウェアVer2.00が公開され、Z9/Z8に搭載されている被写体認識「鳥」や「飛行機」などが追加されました。これまでと同じ全点自動選択の追尾AFでもより被写体を追いやすくなりました。

水面を切るように飛ぶ姿も、自動追尾でピントを合わせ続けることができます。被写体認識性能が弱いとこのような構図で手前の鳥にピントを持っていかれてしまうことがしばしばありますが、Z6IIIは連写の途中、狙った個体だけを追い続けることができました。

撮影中音がしたので上を見上げると飛行機が飛んで行ったのでレンズを向けました。三脚などを使用せず手持ちで撮影していると、咄嗟の構図変更がしやすくなります。ボディ重量約760g(バッテリー・メモリーカード含む)、レンズ重量約2385gとセットでもおよそ3kgと、800mmのレンズを使っているとは思えないほどの軽快さです。例えばFマウントで用意されていた800mm「AF-S NIKKOR 800mm F5.6E FL ED VR」はレンズのみで約4590gと、単純に比較こそできませんがいかにこのレンズが軽量であるかがお分かりいただけるかと思います。

そして野鳥撮影の憧れと言えばカワセミが真っ先に思い浮かぶ被写体です。幸運なことに今回の撮影中、何度か出会うことができました。

飛び込みの瞬間は逃がしてしまったのですが、魚をくわえた姿は見ることができました。

カワセミを撮影したのは実は数回目ですが、人生で最も近くまでカワセミが近づいてくれました。その距離およそ6mほど。800mmという焦点距離をもってすれば、画面いっぱいにその姿を写すことができます。近距離でも正確なAF、また画質も良好なままです。警戒心の強さからこちらに気づくとすぐに飛び立ってしまうイメージがありますが、スペックを考えれば小型なこちらのレンズは、超望遠単焦点レンズ群の中では比較的目立たずに撮影ができるのではないでしょうか。

2025年9月8日の皆既月食もこの組み合わせで撮影しました。普段の月は手持ちでも撮影可能なほど明るいですが、月食中は周囲の星が写るほどに光量が低下し、超望遠レンズでは三脚が必須アイテムです。

月食と言えば皆既中の赤銅色の姿が印象的ですが、超望遠レンズでその姿を捉えるとその最中の月の表情の微妙な変化も楽しむことができます。地球の影が落ちる境目に見られる「ターコイズフリンジ」も撮影することができました。部分食の最中は月の明るい部分と暗い部分の差が激しいので、Z6IIIのセンサーが持つダイナミックレンジの高さを活かして1枚の写真の中に収めています。

撮影の終わった深夜、オリオン座が東の空に昇っているのが見えたのでカメラを向けてみると、オリオン大星雲の姿が見えました。肉眼ではぼやっとした光しか認識できませんが、超望遠レンズを通して見ることではっきりとした輪郭も見ることができました。特に赤外改造をしていない市販のカメラですが、カバーガラスの薄さが功を奏しているのか、Nikonのセンサーは星の赤を写すのが得意だと感じます。またISO12800での撮影でもノイズが目立たず、望遠鏡や赤道儀などの天体撮影用装備を整えなくてもここまで写せてしまうのは驚きです。

カメラを始めたばかりの2018年の皆既月食の際、当時はAPS-C機に300mmレンズを装着して撮影した筆者ですが、思ったように月が大きく写らずやきもきしたのを覚えています。あれから7年が経ち、その間にカメラも大きな進化を遂げました。2018年と言えばZ6/Z7の発売を皮切りにZマウントがデビューした年ですがそこから考えると多くのレンズが登場しました。そして現在Zマウントでは最長の焦点距離を持つ800mmは、あと少し足りないと思っていたシチュエーションで被写体に手を伸ばせるレンズだと感じました。

超望遠レンズの秋を、軽快なZ6IIIと800mmレンズと共に過ごしてみてはいかがでしょうか。

▼日々のスナップにも最適な「Z6III」の記事はこちら▼

▼モータースポーツ撮影でも使用した「NIKKOR Z 800mm F6.3 VR S」のKasyapaはこちら▼

▼今回使用した機材はこちら▼

10月も半ばに差し掛かり、肌寒い日も多くなってまいりました。

山間部ではもう紅葉が始まっているようです。

秋が深まりきる前に、今一度機材の見直しをするのはいかがでしょうか。

本日は「ズミクロン M35mm F2.0 ASPH.ブラック」からのお買い替えにおすすめなレンズを2つのケースに分けてご紹介いたします。

ズミクロン M35mm F2.0 ASPH.ブラックは、Leicaのレンズの代名詞ズミクロンの現行モデル。

高い解像度やコントラストを持ち、安定したシャープな描写が人気のレンズです。

しかし中には、「もう少し明るいF値で寄って撮影がしたい」

「コンパクトでクラシックな写りのレンズが欲しい」とお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は、そうしたお客様に向けて

CASE1:ズミルックス M35mm F1.4 ASPH. 11726 ブラック

CASE2:ズミルックス M35mm F1.4 11301

この2つのレンズをご紹介し、それぞれの魅力や特徴をご説明いたします。

ズミクロン M35mm F2.0 ASPH.ブラックからお買い替えにおすすめレンズ

CASE1:ズミルックス M35mm F1.4 ASPH. 11726 ブラック

開放F1.4の明るさによる大きく美しいボケと浅めの被写界深度で、被写体を際立たせてくれるレンズです。

現代的の技術が詰め込まれており、ピント面においては高い解像力を発揮します。

従来のズミルックスと比較して最短撮影距離が従来の0.7mから0.4mと短くなり、ライブビューやビゾフレックスを使用することで寄ることができるようになったこちらのモデル。

ズミクロン M35mm F2.0 ASPH.ブラックの最短撮影距離は0.7mなので、今まで踏み込めなかったあと一歩に応えてくれます。

_______________________

10月14日現在、ズミクロン M35mm F2.0 ASPH.ブラックのお買い替え時の買取見積金額!

ワンプライス買取価格:¥251,000-

先取/下取交換にて見積金額10%UP:¥25,100-

買取優待券をお持ちの方は見積金額3%UP:¥7,530-

最大買取見積合計金額:¥283,630-

>ズミルックス M35mm F1.4 ASPH. 11726 ブラック(新品・中古)へのお買い替えはおおよそ¥405,170~¥674,850のお支払いで購入可能です!

_______________________

CASE2:ズミルックス M35mm F1.4 11301

初代ズミルックスM35mmの復刻として発売された本レンズ。

オリジナルを思わせるようなハイライト部分の滲みや、周辺減光、少し癖のある大きなボケが魅力的な現行モデルです。

最短撮影距離が1.0mと被写体に寄ることのできないレンズにはなりますが、長さ約35mm、重量約200gと軽量コンパクトなレンズになります。

ズミクロンでは写り過ぎてしまう、もっとオールドレンズのような雰囲気の写真が撮影したい、と感じている方におすすめです。

_______________________

10月14日現在、ズミクロン M35mm F2.0 ASPH.ブラックのお買い替え時の買取見積金額!

ワンプライス買取価格:¥251,000-

先取/下取交換にて見積金額10%UP:¥25,100-

買取優待券をお持ちの方は見積金額3%UP:¥7,530-

最大買取見積合計金額:¥283,630-

>ズミルックス M35mm F1.4 11301(新品・中古)へのお買い替えはおおよそ¥281,170~¥371,800-のお支払いで購入可能です!

_______________________

本日ご紹介したレンズは、ご購入とご売却を同時に行っていただく先取/下取交換のご利用がおすすめです!

通常価格より見積金額が10%アップ、買取優待券をお持ちでさらに3%増額いたします!

買取金額が確定しているので全国どこからでも送るだけでスムーズに売却できます。

還元されたポイントを次回のお買い物で使っても、さらにポイントが貰えるのでお得がどんどん広がります。ぜひご活用ください!

【Canon】フルサイズでAPS-Cレンズを楽しむ、新しいEOS RPの使い方。EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS USM

フルサイズミラーレスの中でも手に取りやすい価格で人気のCanon EOS RP。

RFシステムになってから、一眼レフ時代には叶わなかった「フルサイズ機にAPS-Cレンズを装着する」という使い方が可能となりました。

通常はフルサイズ対応のRFレンズやEFレンズを組み合わせるのが一般的ですが、あえてAPS-C専用のRF-S/EF-Sレンズを付けてみると、思いがけない楽しみ方が広がります。

今回はその中でもEF-S18-135mm F3.5-5.6 IS USMを例に、そのメリットをご紹介します。

EFレンズをEOS RPに取り付ける際には、EF-EOS Rというマウントアダプターが必要となります。

当アダプターはEFレンズやEF-SレンズをEOS Rシリーズに装着できる便利なアイテムです。

またEOS RPを選ぶユーザーは「コストを抑えてフルサイズを始めたい」と考えている方も多く、そういった意味でも当アダプターを1つ持っておくことで、中古のEFレンズ、更にAPS-Cレンズまで幅広く使えるのは大きな魅力です。

まさに持っていて損のないアイテムと言えるでしょう。

EOS RPは有効約2620万画素のフルサイズセンサーを搭載しており、APS-Cレンズを装着するとクロップされるため画素数は約1000万画素となります。

数値だけを聞くと物足りなく思うかもしれませんが、実際には十分な解像度です。

例えば、4K映像はおよそ800万画素ですが、多くの方が「高画質」と感じているのではないでしょうか。

またスマートフォンのカメラも1200万画素前後になっているものも多く、事実として日常の記録から旅行写真まで問題なく利用できています。

つまり1000万画素でも、SNSへの投稿やA4サイズ程度のプリントには全く問題がなく、むしろ扱いやすいデータサイズで快適に楽しめるのです。

今回ご紹介しているEF-S18-135mm F3.5-5.6 IS USMには、ナノUSMが搭載されています。

これは静かで滑らか、かつ高速なオートフォーカスを実現する駆動方式で、写真撮影だけでなく動画撮影でもその効果を発揮します。

EOS RPと組み合わせれば軽快でストレスのない撮影体験が可能となり、今回子供と公園に行った際にも使用しましたがほぼ瞬間移動とも思えるAF速度で、更にピント精度も抜群でした。

更に18-135mmという焦点距離は35mm判換算で約1.6倍の29-216mm相当と約7.5倍ズームとなります。

フルサイズ用の高倍率ズームになるとどうしても大きく重たくなってしまいますので、軽く携帯の良い当レンズ一本で広角から望遠まで幅広くカバーし対応できる万能さも大きな魅力です。

EOS RPとAPS-Cレンズの組み合わせは、中古市場を上手く活用することで非常に安価に始められます。

今回ご紹介しているEF-S18-135mm F3.5-5.6 IS USMも中古では2万円台と非常に手頃な価格で手に入れられるため、コストを抑えつつ幅広い撮影を楽しめます。

「フルサイズ用レンズは高価で手が出しにくい」と思っていた方にとっても、この組み合わせは新しい選択肢になるはずです。

当レンズは2016年に発売されており一眼レフ時代から考えるとかなり新しいレンズとなります。

そのためレンズの写りも非常に良く、絞り開放からシャープネスが高い事も特徴です。

EF時代には他にもたくさんの優秀なレンズがありますので是非お試しください。

EOS RPとAPS-Cレンズの組み合わせは、一眼レフ時代にはできなかった新しい楽しみ方を提供してくれます。

画素数は約1000万画素に制限されますが、フルサイズセンサーならではの高感度耐性や階調の豊かさにスマートフォンでは感じる事のできない写りを楽しむことができました。

もちろんRFマウントで揃えていただく方が軽量・コンパクトであることは間違いありませんが、EF時代のレンズを使用することで予算を抑え手軽に様々なレンズをお試しいただくことが可能となります。

CanonのRシステムは2018年に発売されたEOS Rから様々なフルサイズセンサー搭載機種が登場しております。

これからミラーレスデビューされる方も、すでに利用されている方もセンサーサイズにとらわれず是非APS-C用レンズもご利用してみてください。

▼新品はインターネットからのお買い物で安心安全の2年保証付き!▼

▼今回使用した中古はこちら▼

【SONY・SIGMA】カメラと旅を。ニュージーランド編

旅の風景を連載形式でお送りしております『カメラと旅を。』

第11弾は二つの主要な島と多くの小さな島々からなる日本に似た国ニュージーランドへ行ってまいりました。

使用機材はSONY α7C R ボディ ILCE-7CR+SIGMA Contemporary 28-70mm F2.8 DG DN (ソニーE用/フルサイズ対応)

いつものごとく小型軽量は必須。また今回は世界的に有名な星空観測地に赴く予定でしたので有効最大約6100万画素搭載ボディと、F2.8通しのレンズ交換がいらない万能ズームを選択いたしました。

まず訪れたのはクライストチャーチ

気候は日本と真逆になりますので撮影月の9月頭は春先となりまだまだ寒さがございますが、昼夜でかなりの温度差がありるため日中のあたたかいうちに有名なアイスクリーム屋さんへ。

旅カメラ選びの一つとして私が求めるのは片手でカメラを操作し手元が撮影できる画各と最短撮影距離です。

最短撮影距離はワイド側で19㎝、手元やテーブルフォトも片手で簡単に撮影ができます。

また冒頭でもお伝えした通りのサイズ感と高い光学性能と有効最大約6100万画素の圧倒的な解像性能の相乗効果。

ボディは約430gレンズは470gとなんとボディのほうが軽く、レンズ自体も細身の作りなのでとてもバランスが良いです。

フラットな軍艦部はSIGMAとの相性が良くボディのカラーリングはブラックとシルバーがありお好みでお選びができるのもオススメの一つ。

このサイズ感では計り知れない細部や質感まで映し出してくれました。

翌日は首都オークランドよりバスで3時時間ほどかけテカポ湖へ参りました。

道中のバスの中から撮影した羊たち。広大な大地に羊や牛、ヤギなどが放牧されており何時間見ても飽きない景色が広がっておりました。

バスは時速60キロ以上で走っていたかと思います。そこで驚いたのがリアルタイムトラッキング

狙いたい被写体を指定してシャッターボタンを半押しするだけで、カメラまかせで自動追尾ができ白い羊たちに次々とピントが合ってゆきます。SONYの飛びぬけたAF性能では旅行中常に助けられました。

テカポ湖のほとりを中心に広がるテカポの町は人口300人前後。

石作りの善き羊飼いの教会や、ターコイズブルーの湖が有名な静かな場所です。

日本に比べ日照りがかなり強い日中ですが、フィルターを付けずとも収差やフレアゴーストもほとんど気になることはございませんでした。

自然界の天候は変わりやすいとは言いますか、夕方まで上着いらずな天気とは打って変わり、天体ツアーでは雨が降ってきてしまいました。南十字星は一瞬見れたものの撮影まではかないませんでしたので、こちらの写真は機会があればまたいつか。

こんな際にもボディレンズ共に簡易防塵防滴構造のため突然の雨でも安心感がございます。

生憎な天気は翌日も続くとのことで予定を変更し首都へ戻ることに。

青空だと思えば曇り空。空模様はコロコロと代わり時には雹も降ってまいりました。完全防塵防滴ではないため上着にしまい込みながら撮影を行います。

天気が悪い時にお勧めするのがクリエイティブルックです。

撮って出しで撮影後に編集することもない私にとって強い味方。

色味や質感を変えて雰囲気のある写真に仕上げることができます。

またレンズとの相性も抜群です。

開放で撮れば毛糸のお花ひとつひとつに目線が持っていかれ、絞れは建物の細部までSIGMAらしいシャープさで切り取ってくれます。

前文でも少し申し上げましたが、今回の旅行でSONYボディを選んだ理由の一番がAF性能。

ニュージーランドに行くきっかけの一つであったウィローバンク野生動物保護区での撮影に動物AFが欠かせなかったのです。

α7CRは人物だけではなく動物/鳥・動物・鳥・昆虫・車/列車・飛行機の6通りから認識対象を選ぶことができます。

野生動物保護区では動物の中でも鳥類が多くおり『動物/鳥・動物・鳥』の3つで分かれている部分にとても惹かれました。

今回の旅を通して、今までの大きく重い機材ほど中身もハイスペックと思っていた自分自身の考えを覆したカメラレンズに出会うことができました。

これから旅行を検討される方にも是非お勧めの1台になるでしょう

バックナンバーはこちらから。

【Nikon】Zfと40mm単焦点で切り取る、海辺の街歩きスナップ

フィルムカメラのような体験を。Nikon Zfと40mm単焦点で切り取る、海辺の街歩きスナップ

週末の気ままな散歩に連れ出したのは、Nikon ZfとNIKKOR Z 40mm f/2 (SE)のコンビです。

クラシカルなデザインと操作感が魅力のZfに、ヘリテージデザインの40mm単焦点を組み合わせることで、まるで昔のフィルムカメラで撮っているかのような心地よいシャッター体験ができます。

Nikon Zfの最大の魅力は、その「ヘリテージデザイン」にあります。天面に配置されたダイヤルをカチカチと回して露出やISO感度を設定する動作は、デジタルカメラでありながらフィルムカメラを使っているかのような高揚感と撮る楽しさを与えてくれます。

NIKKOR Z 40mm f/2 (SE)が生み出す「味」のある描写

Zfの相棒に選んだNIKKOR Z 40mm f/2 (SE)は、そのレトロな外観がZfのデザインと完璧にマッチします。

このレンズの特徴は、ピント面はしっかりしつつ、背景が柔らかくとろけるようにボケること。海辺で見つけた小さな被写体を、主役に際立たせてくれます。

また、40mmという画角は、散歩スナップに最適な万能さ。50mmほど狭すぎず、35mmほど広すぎないため、風景はもちろん、路地裏の雰囲気や、街角で見つけた被写体を、自然なパースペクティブで切り取ることができます。

Zfとの組み合わせは、重さもサイズ感もちょうど良く、斜めがけして一日中歩き回るのに最適なコンビです。

最高の相棒たち:ニューバランス 1880とモンベル フレンチガイドパック

カメラだけでなく、今回の相棒たちも、この散歩の快適さを支えてくれました。

モンベル フレンチガイドパック17

レトロな雰囲気を纏うモンベル フレンチガイドパック17は、クラシカルなZfのデザインとも相性ぴったりです。ネイビーの本体にタンカラーのレザーがアクセントとなり、どこかノスタルジックな雰囲気を演出してくれます。

17Lというサイズは、カメラと交換レンズ1本、財布や水筒などの荷物を入れるのにちょうど良く、サイドアクセスジッパー付きで、リュックを下ろさずにZfをサッと取り出せる使い勝手の良さも魅力です。

ニューバランス Fresh Foam 1880

長時間歩いても疲れ知らずでいられるのは、このニューバランス 1880のおかげです。

「Fresh Foam」による異次元のクッショニングと、足を包み込むような高いフィット感が特徴。アッパーの質感が良く、カジュアルすぎないデザインなので、街歩きにも自然に馴染んでくれます。

旅の終わりは、また次のシャッターチャンスへ

レトロなカメラと、快適なギアに身を包んで楽しむ海辺の街歩き。何気ない日常の中に潜む美しい瞬間を、Zfと40mmが切り取ってくれました。

あなたも、この「撮る喜び」と「歩く快適さ」を両立させたスタイルで、ちょっとそこまで出かけてみませんか?

2025年9月 新品・中古デジタルカメラ人気ランキング

| 新品デジカメ9月ランキング | |||

|---|---|---|---|

| 順位 | メーカー | 商品名 | カテゴリ |

| 1位 | RICOH | GR IV | コンパクトデジタルカメラ |

| 2位 | FUJIFILM | X-M5 | ミラーレスカメラ |

| 3位 | FUJIFILM | X-E5 | ミラーレスカメラ |

| 4位 | RICOH | GR IIIx | コンパクトデジタルカメラ |

| 5位 | Canon | EOS R6 Mark II | ミラーレスカメラ |

| 5位 | SONY | α7C II | ミラーレスカメラ |

| 7位 | SONY | α7IV | ミラーレスカメラ |

| 8位 | HASSELBLAD | X2D II 100C | ミラーレスカメラ |

| 9位 | Canon | EOS R5 Mark II | ミラーレスカメラ |

| 10位 | Nikon | Z f | ミラーレスカメラ |

新品デジカメ 2025年9月の第1位は?

RICOH GR IV

最強のスナップシューターを目指して進化し続けるGRシリーズ最新モデル

この夏の猛暑を引きずる形で、9月に入っても厳しい残暑が続きました。それに呼応するかのようにランキングも熱いものに。

9月12日、ついに発売となった『RICOH GR IV』が大方の予想通り初登場1位を獲得。2位以下に大差をつけて、華々しいデビューを飾りました、が…。

8月21日予約開始と同時に大変な数のご注文をいただき、すぐに初回入荷予定数に達してしまいご予約受付を終了せざるを得ない状況となってしまいました。

以降のメーカーからの供給状況が不明のため、新規のご予約を承れない状態です。

GRシリーズといえば、ポケットに入るコンパクトボディでありながら圧倒的な描写力を誇る高画質なレンズが特徴。

今回、超ロングセラー機GR IIIよりもさらに小型化・薄型化を実現したボディに、APS-Cサイズ相当の裏面照射型CMOSイメージセンサー(有効画素数約2574万画素)を採用。

さらに新開発の18.3mm(35ミリ判換算28mm相当)F2.8のGRレンズを搭載し、画面中間域から周辺部までのシャープネスが向上しています。

そのほか、AF性能をはじめ手振れ補正機能・高感度性能が先代よりアップ。起動時間もGRシリーズ史上最速の約0.6秒とまさにスナップシューターと呼ぶにふさわしいカメラとなっています。

早くからその登場が噂されていただけに、首を長くして待たれていた方も多いことでしょう。

早々の新規予約受付停止は何とも残念。これまでのGRシリーズと同じ道をたどってしまうのか、心配なところです。

新品 2位から10位までを考察

2位には『FUJIFILM X-M5』。前回3位からワンランクアップ。販売数も前回より増加、高い人気を維持しています。

依然メーカーからの供給が不安定で新規のご予約が承れず、入荷数だけご注文を受けるという状況。それでも入荷した数はすぐに完売となってしまいます。

3位は前回初登場1位を飾った『FUJIFILM X-E5』。2位X-M5に少し差を開けられての3位後退となりました。

発売直後は供給不安定に陥っていましたが、9月中旬から供給が増え現在ブラックボディのレンズキット以外は「在庫あり」の状態に。それでもX-M5に及ばなかったのは意外です。

前回発売開始の時点で大変な数の販売であったので、もしかしたらその時点で欲しい方にほとんど行き渡ってしまったのかもしれません。

となると、この先の動向は? 次回の順位が気になります。

気になると言えば、前回1位から3位を独占したFUJIFILM、その2位に入ったX half X-HF1の姿がありません。

8月には供給も安定し、全色「在庫あり」の状態になったのですが、その途端にランク外というのは何とも皮肉な結果です。

こちらも欲しい方に行き渡ったということか。在庫がない状況が人気を後押ししていたなんていうことはないでしょうか、そのくらい驚きの急落です。

4位に『RICOH GR IIIx』が入りました。GR IV発売後も人気を維持しています。

相変わらず供給が安定しない状況が続いています。前述の話ではありませんが、そのことが人気につながっているのかもしれません。

同数5位に『Canon EOS R6 Mark II』と『SONY α7C II』が並びました。

Canon EOS R6 Mark IIは、前回9位から順位を上昇。10月1日終了のキャッシュバックキャンペーンの駆け込み需要もあった模様です。

またそれに合わせて、先取・下取交換での買取見積額のアップ率も通常より上げたことで、お買い替えのお客様も増加しました。

ここ最近ランキングから姿を消していた『EOS R5 Mark II』が久々に9位にランクインしたのも、同じくこれらのことが要因であったと考えられます。

SONYは同数5位α7C IIのあと、前回ランク外だった『α7IV』も7位にランクインしています。

こちらの2機種もメーカーのキャッシュバックキャンペーンの効果があったようです。

キャンペーンは10月14日まで。次回のランキングでは新品・中古どちらに数が流れるでしょうか。

前回10位ランクインで驚かせてくれた『HASSELBLAD X2D II 100C』ですが、今回はなんと2ランクアップの8位に入りました。強い!

マップカメラでも様々なコンテンツでその魅力をご紹介していますが、それに合わせるようにお問い合わせも日々増えています。

さらに好調を支えているのが、メーカーからの供給。これまでより格段に供給数が増えていることが実感できます。「お取り寄せ」の状況でも、ご予約いただければ比較的早く入手できるかも。

100万円を超える機体がランキングの定番に、なんてことも夢ではないかもしれません。

10位に『Nikon Z f』。2025年3月8位以来の新品ランキング ランクインです。

2023年10月に発売されたZ fですが、そのおよそ2年後の2025年9月26日にシルバーモデルが登場。今回の販売数もそのほとんどがシルバーモデルで占めています。

往年のフィルム一眼を思わせるクラシカルなフォルムも人気の要因になっていたZ f。シルバーボディの登場で、どのくらいまた注目を集めることができるでしょうか。

| 中古デジカメ9月ランキング | |||

|---|---|---|---|

| 順位 | メーカー | 商品名 | カテゴリ |

| 1位 | SONY | α7III | ミラーレスカメラ |

| 2位 | Nikon | Z f | ミラーレスカメラ |

| 3位 | RICOH | GR III | コンパクトデジタルカメラ |

| 4位 | SONY | α7C II | ミラーレスカメラ |

| 5位 | RICOH | GR IIIx | コンパクトデジタルカメラ |

| 6位 | Nikon | Z fc | ミラーレスカメラ |

| 7位 | FUJIFILM | X-T50 | ミラーレスカメラ |

| 8位 | Nikon | Z50II | ミラーレスカメラ |

| 9位 | Canon | EOS R6 Mark II | ミラーレスカメラ |

| 10位 | SONY | α6700 | ミラーレスカメラ |

中古デジカメ 2025年9月の第1位は?

SONY α7III

コストと性能の黄金バランス。写真・映像制作の即戦力。

『SONY α7III』が、先月に続き中古ランキングを制しました。

セールもあり、先月8月よりも販売数は大幅に増加。本当に強い!

他機種も奮闘してはいるのですが、どうしてもα7IIIの牙城を崩せません。

やはりその最大の魅力は価格帯。

13万円台で機能十分なフルサイズセンサー機ということで、本格的に一眼カメラを始めたい方や手頃なサブ機をお探しの方などからの支持を得ています。

ただ発売からかなりの時間が経過し、使用感のある「並品」クラスがほとんどになってきました。また、在庫も以前ほど潤沢というわけではないので、他機種がα7IIIからトップを奪うとしたら、その辺りが狙い目になるかと。

はたして下位に続くいずれの機種が、α7IIIの強固な壁を崩すのでしょうか。

中古 2位から10位までを考察

今回2位に入ったのは、『Nikon Z f』。前回同数4位から2ランクアップ。

先に述べたように、シルバーモデルが登場したことで機種自体への関心が高まったか。

中古在庫も豊富で「美品」から「並品」まで揃っていますので、次回トップに来る可能性は秘めています。

続いて3位に『RICOH GR III』。

前回2位、今回新型機GR IVが登場したことでα7IIIから王座を奪う筆頭と思っていたのですが…

GR IVがまだ入手困難なこともあり買い替えを控えている方も多いのか、GR IIIの中古在庫も増えたとはいえ潤沢とまではなっていません。

GR IVの供給が安定しお買い替えが進めば、これまでのGR IIIの販売数を考えてもトップ最有力なんですが、はたして。

4位は『SONY α7C II』。同じSONY勢として、こちらもα7IIIの次に来る可能性ありの機体です。

ただ、発売から時間は経っていますがSONYの中では中心的存在の1台。新品でご購入される方も多く、特にメーカーのキャッシュバックキャンペーン期間中は販売数がそちらに流れてしまいます。

また同レベルの性能を持つα7IV(今回同数11位でした)と人気を分けてしまうこともあり、α7IIIとの世代交代を実現してもトップに立ち続けるのは難しいかもしれません。

5位は『RICOH GR IIIx』。新品と同様、中古もネットに掲載されると即販売という状態が続いています。

GR IVが発売されても新品・中古とも前回からほとんど順位が動かないことからも、広角系のGR III、標準系のGR IIIxできちんとすみ分けられていることが分かります。

6位に『Nikon Z fc』。今回8位に入ったZ50IIと同じく、順位の変動は大きいながらもランキングにしっかり定着しています。

新品ランキングでは、Z5IIがランク外(13位)になってしまい苦戦を強いられているNikon。

中古ランキングでは、Z f・Z fc・Z50IIの3機種が安定した人気を誇っています。

7位に『FUJIFILM X-T50』が入りました。

2024年6月発売のX-T50。新品ランキングでは2025年3月10位以来姿を消していましたが、ここにきて中古ランキングに名前が出てくるようになりました。

X-T5の弟分として登場。それを上回る機能も持ち合わせ話題になりましたが、価格的にX-T5と差がなかったことが影響したのか、徐々にランクダウン。

X-M5やX-E5が好調ななか、ちょっと忘れ去られた感もありました。

今後中古ランキングでその地位を固めるのか、根強い人気を誇るX-T5のように新品ランキングに返り咲くか、動向の気になる1台です。

2022年12月発売の『Canon EOS R6 Mark II』。

新品ランキングではCanonを支え続ける定番中の定番機ですが、中古ランキングには意外にもずっと名前が挙がらず。今回9位に登場です。

新品・中古の価格差があまり開かないことも要因かもしれません。

今回新品のキャッシュバックキャンペーン最終月でしたが、中古もセールで割引があり販売数増加につながったようです。

EOS R6 Mark IIに僅差で、10位にも珍しい名前が。

2023年7月発売の『SONY α6700』。同年12月新品ランキングで10位に入ったのを最後にランク外に。今回中古ランキングで10位となりました。

α6000シリーズとしても2025年9月α6400が中古ランキング9位に入って以来、久々の登場です。

SONYというとどうしてもフルサイズ機の名前ばかりが挙がってしまいます。APS-C機にも再び脚光が当たってほしいところですが、どうでしょう。

新型機だけでなくランキング定番機の健闘も目立った今回の新品ランキング。

トップに君臨するα7IIIの座を、虎視眈々と狙う機体がずらりと並んだ中古ランキング。

どちらも変動が激しく、今後の順位を予想するのは大変困難です。次回はどんな波乱が待っていることでしょう。

【HASSELBLAD】XCDレンズが解き放つ、1億画素カメラの真のポテンシャル⑧

デジタル時代に中判カメラの魅力を再定義したハッセルブラッド。

その独自の世界観を支えるのが、Xシステムのミラーレスカメラ用に設計されたXCDレンズです。

卓越した光学性能、レンズシャッターによる全速ストロボ同調、そしてコンパクトな設計。これらは、中判の豊かな階調や空気感を、より身近なものにしてくれます。

このレンズは、プロの現場からハイアマチュアのクリエイティブな挑戦まで、幅広い写真家を魅了し続けています。

この記事では、そんなXCDレンズの魅力と特徴を深掘りしていきましょう。

今回ご紹介するレンズは『HASSELBLAD XCD 38mm F2.5 V』です。

35mm判換算30mm相当の準広角レンズでレンズの長さがマウント面から63mm、重さ350gと携帯性と描写に優れた1本です。

ISO 64 f2.8F 1/500

ISO 64 f2.8F 1/500

X2D 100Cは576万ドット、倍率1.0倍のEVFを搭載しており、晴天の日でも快適に撮影が可能です。

筆者はどんな一眼カメラでも撮影前に視度調整をして撮影に臨むのですが、改めてX2D 100Cのファインダー周りを見渡しても

視度調整する物理的なダイヤルが見当たらず、しばし沈黙。

X2D 100Cはメインメニュー内の「ディスプレイ」設定から「EVFディオプター」を選ぶと電子的に調整ができます。

国産一眼カメラに慣れている筆者は電子補正という発想には至らずハッセルブラッドのユニークな一面を感じました。

ISO64 F8 1/160

XCD 38mm 2.5VのレンズはハッセルブラッドのE、V、Pシリーズのラインアップの内、汎用性を表すV(Versatile)シリーズのレンズになります。

綿密な光学設計による性能と携帯性の絶妙なバランスを実現したモデルです。

実際AF-Sモードで風景、スナップ撮影で使う分にはAFの性能や速度は申し分なく気が向いた瞬間にパッと構えて撮影しても

5軸7段分の手振れ補正と握りやすいグリップのため1億画素の中判デジタル一眼とは思えないほど、気軽に高画質な写真が残せます。

作例はF8まで絞ったもので8枚羽の絞り羽の光芒がアクセントになっています。

ISO 64 F2.5 1/2000

かわって絞り開放でのカット。画面中心に太陽をおき、逆光で目が明けづらい中さっと撮影しました。

光源を中心に優しいフレアとわずかなゴーストがピントを合わせた葉っぱの周りに良い雰囲気を与えてくれました。

葉っぱに当たる日の光の印影や奥行きを感じる立体感があるボケ味は30mm相当の準広角レンズでも中判センサーの実力を感じます。

ISO 64 F2.5 1/1000

1枚目の写真の9時方向の部分をオリジナルデータから等倍切り出ししたものです。

1枚目の写真の9時方向の部分をオリジナルデータから等倍切り出ししたものです。

肉眼では完全に見えない木の実がしっかりと写っています。

この作例では通常F8から16くらいまで絞るのが定番ですが、あえて絞り開放で撮影しているので、被写界深度から外れた葉っぱも見受けられます。

中距離で30mm/F2.5のレンズでも中判一眼カメラなので被写界深度の表現の余地があるのが流石だと思います。

発色も濃厚な仕上がりで人間の肉眼に近い色を作るHNCS(ハッセルブラッド・ナチュラルカラーソリューション)により晴天の青空と少し早めの紅葉を楽しめました。

ISO 64 F2.5 1/80

地面に当たる光のコントラストが目にとまり思わずシャッターを切った1枚。

X2D 100Cは3.6インチのチルト式のTFTモニターを搭載しています。

作例はローアングルで構え左手前の草にタッチパネルでピントを合わせました。

背面モニターがとても大きく、綺麗なのでどこにでもある被写体でも思わず撮りたくなってしまうクオリティです。

ISO 64 F2.5 1/1000

今回、X2D 100Cを使ってみて筆者が感銘を受けたのがファインダーを見ながら左手でタッチパネルを触ることで

AFポイントを任意の場所に移動させたり、ダブルタップで拡大ができることでした。

背面モニターでライブビューを使う時は各社、タッチパネルでAFポイントを指定できるのはよくある機能ですが、

ファインダーをのぞいた状態でそれができるカメラは意外と少なかったりします。

3.6インチの大型モニターはそういった直感的な操作をする場合でも活躍することを知りました。

ISO 64 F2.5 1/20

XCD 38mm F2.5Vは換算30mmの画角が広すぎず、狭すぎず、XCDレンズを風景、スナップ用途で選ばれる方にまずは始めの1本としておすすめしたいと思いました。

最短撮影距離も30cmと短めのためテーブルフォトにも丁度良い距離で、普段使いはもちろん旅行にも常用したい1本です。

X2D 100Cとの組み合わせは色再現や質感描写に優れ、中判デジタル一眼カメラを使っているとは思えない気軽さで

高クオリティの写真を残してくれるので、今フルサイズ一眼カメラを使っている方にもステップアップとして中判デジタル一眼カメラデビューに最適の1台です。

今回はXCD 38mm F2.5 Vを紹介致しました。

単なる道具を超え、写真家の創造性を刺激するXCDレンズ。

その卓越した描写力は、中判カメラでしか味わえない唯一無二の表現をもたらしてくれます。

「写真を通して、何を伝えたいか?」

この問いへの答えを、XCDレンズはきっと見つける手助けをしてくれるはずです。ぜひ、あなたもこのレンズを手に、新たな物語を紡いでみてください。

マップカメラなら中古商品でも安心の1年保証付き!

【SONY/TAMRON/OLYMPUS & OM SYSTEM】この季節に咲く花(100)目立たないのですが、昆虫に人気な植物

OM SYSTEM / OLYMPUSSONYTAMRONα7R Vこの季節に咲く花スタッフおすすめ機材ズームレンズを楽しむマクロ撮影彼岸花昆虫撮影秋

Tシャツ一枚だと少し肌寒く感じる瞬間が増えてきました。

スーパーに栗やさつまいもが並ぶのを見ると、暦の上だけでなく、本当に秋がやってきたんだなと感じます。

皆さんはどんな瞬間に秋の訪れを感じますか?

街路樹の葉が少しずつ色づき始め、風景が移り変わっていく様子に、秋の深まりを感じる今日この頃です。

猛暑を抜けて過ごしやすい気候となりましたので、足も軽やかに公園へ、

SONY α7RV ボディ ILCE-7RM5にTAMRON 150-500mm F5-6.7 DiIII VC VXD A057S (ソニーE用/フルサイズ対応)を付けて持って向かいました。

まず目に入ったのが、「ヒガンバナ・彼岸花」です。詳しくはこちら【SONY】この季節に咲く花(87)暑さのせいで、10日~7日開花が遅れてる花で。

「キバナコスモス・黄花コスモス」も咲いてました。

詳しくは【TAMRON】高倍率ズームに夢中~この季節に咲く花(86)秋桜の仲間編~で。

そろそろ、秋の花もそろってきました。

大変目立たないのですが、蝶や蜂に人気な植物です。

「ヤブカラシ・薮枯らし」と言います。

ブドウ科ヤブカラシ属のつる性多年草です。

だいぶ前に載せた「ノブドウ・野葡萄」と同じ仲間です。詳しくは【SONY】この季節に咲く花(64)で。

葉っぱです。

よく茹でて、あくを抜くと食用として使えます。

真ん中にオレンジ色の花盤があり、この花盤からは蜜がたっぷり出ます。

上記の花は更に拡大撮影する為、OM SYSTEM・OLYMPUS のTGシリーズの顕微鏡モードで撮影しております。

マクロレンズでは出来ない撮影ができます。ネイチャー撮影のサブ機にお勧めいたします。

蜜を吸いに来てる。アゲハチョウ、必死です。

羽を痛めておりました。

そろそろ季節も終わりですか。

アオスジアゲハも来ていました。

コガタスズメバチです。

こわい顔ですね。

漢名は「烏歛苺(ウレンボ)」で、根は利尿・解毒・鎮痛などに薬効のある生薬として利用しています。

ヤブカラシ(ヤブガラシ)の名前の由来は、つるを伸ばして他の植物に絡みつき、薮を覆って木を枯らしてしまうほどの生育の旺盛さがあるのでこの名が付きました。

別名のビンボウカズラ(貧乏葛)の由来は、庭の手入れどころではない貧乏な人の住処に生い茂る、あるいはこの植物に絡まれた家屋が貧相に見える、

またはこの植物が茂ったことが原因で貧乏になってしまう、などの意味と解釈されてます。

結構、公園の植え込みに絡んで生えてますので、ご覧ください。

【参考文献】

持ち歩き 出会ったときにすぐ引ける 草花と雑草の図鑑 金田初代 (著), 金田洋一郎 (著)出版社 : 西東社

持ち歩き! 花の事典970種 知りたい花の名前がわかる金田 初代 (著), 金田 洋一郎 (写真)出版社 : 西東社

改訂版 散歩で見かける草花・雑草図鑑 高橋冬 (著), 鈴木庸夫 (写真) 出版社 : 創英社/三省堂書店

なんでもハーブ284 (ポケット図鑑)山下 智道 (著)文一総合出版

フィールドベスト図鑑17巻 日本の薬草 監修: 矢野 亮 出版社: 学研

大きくて見やすい! 比べてよくわかる! 山野草図鑑 (朝日園芸BOOKS) 金田/洋一郎(著) 朝日新聞出版

フィールドガイド 日本のチョウ 日本チョウ類保全協会 株式会社誠文堂新光社

ハチハンドブック 増補改訂版 藤丸 篤夫 (著) 文一総合出版

最後まで、お付き合いいただきありがとうございました。

【FUJIFILM】X100Vとfashionと薫る秋

だんだんと冬が近づいている予感がする、そんな季節になりました。

近頃の気温ですと、長袖一枚で快適に過ごすことができるのでついついお出かけしたくなってしまいます。

今回は、私とX100Vのとある日のお出かけをご紹介したいと思います。

お出かけによく使うカバンは韓国のブランド「STAND OIL」のもの。深みのある赤が差し色になってくれるので気に入っています。

X100Vはコンパクトでカバンにすっぽり収まるのため、ちょっとしたお出かけにピッタリです。

私のお出かけに行くときの必須アイテムがこちら。

カメラ:X100V

ワイドテレコンバーター:WCL-X100

リップ:Odd Type

ピアス:beller鎌倉 etc.

ピアスやリップは特定のブランドに拘るのではなく、その時ときめいたものを手にしています。

今日はどのピアスを組み合わせようかと考える時間が楽しくて好きです。

こちらはX100Vで撮影したootdです。

私にとっての可愛いは黒×ドール感のある服。

X100Vはクラシカルで可愛らしい外観なので、オシャレをする日でも馴染んでくれます。

最後に、X100Vに専用のワイドテレコンバージョンレンズ「WCL-X100」を付けて撮影した作例をご紹介させていただきます。

X100Vは見た目のオシャレさや持ち運びやすさだけでなく、様々なフィルムシュミレーションを選べるので撮影を楽しむのにも最適です。

X100Vは23mm(35mm判換算:35mm相当)の単焦点レンズですが、このワイドテレコンを付けることで焦点距離を0.8倍にし、35mm判換算で23mmとより広角を楽しむことができるようになります。

ワイドテレコンが使えるのは、より広角の壮大な風景写真を撮りたいときだけではありません。

ワイドテレコンを付けることで、セルフィも撮ることができるのです。友人や家族、大切な人と一緒に写れるのは、とても嬉しいポイントです。液晶をタップすることで撮影できるので、シャッターボタンが押しにくい時でも、楽に撮れます。

FUJIFILMの人気なコンデジX100シリーズの中から、今回はX100Vをご紹介させていただきました。

お出かけの機会や季節のイベントが増えてきたこの時期に、カメラで思い出を残すだけではなく、撮影するという体験を楽しむのにもいかがでしょうか。

▼中古品も1年保証付きで安心です!▼

【SONY】αオータムキャッシュバックキャンペーン終了迫る!【10/14まで】

SONYより、オータムキャッシュバックキャンペーン2025。今回の対象購入期間は期間は8/29(金)~10/14(火)と終了日が迫ってきました。

期間中にお客様ご自身でキャンペーンにお申込みいただくと、最大40,000円のキャッシュバックが受けられるお得なキャンペーンとなっております。この機会に憧れだったカメラ機材をお得に手に入れる良い機会です。対象商品は下記ページをご確認ください。

対象商品を作例と共に何点かご紹介いたしますので、この機会にぜひご検討ください!

今回のおすすめレンズ3選

今回のαオータムキャッシュバックキャンペーンでは新たに

”FE 24-70mm F2.8 GM II”

”FE 70-200mm F2.8 GM OSS II”

”FE 16-35mm F2.8 GM II”

が、¥10,000キャッシュバックの対象商品として加わりました。今まではレンズ単体購入だと旧モデルがキャッシュバック対象でしたが、今回は2型が対象商品となり、より小型軽量で機動性が高く、更に画質面も強化された大三元レンズ達です。今回はその3本をおすすめレンズとしてご紹介いたします。

SONY FE 24-70mm F2.8 GM II

1本目にご紹介するレンズは「SONY FE 24-70mm F2.8 GM II」。大三元レンズの中では標準ズームレンズに位置するレンズであり、この1本を持っておけば、風景撮影やポートレート撮影等あらゆる被写体を撮影できる、1つ持っておいて間違いないレンズです。

質量約695gと旧モデルよりも小型軽量化し、携行性・機動性が大幅に向上。更にAFの追従性能も上がりフォーカスブリージングも抑制されているので、写真撮影だけでなく動画撮影をされる方にもおすすめです。

また小型軽量化しただけでなく光学設計も見直されており、超高度非球面XA(extreme aspherical)レンズ2枚を含む計5枚の非球面レンズを効果的に配置。ED(特殊低分散)ガラス2枚・スーパーEDガラス2枚、フローティングフォーカス機構の新規採用で、色収差や非点収差、歪曲収差、コマ収差を抑制。絞り開放でもズーム全域で中心から周辺まで高い解像力を誇るレンズとなっています。

¥10,000のキャッシュバック対象品!

SONY FE 70-200mm F2.8 GM OSS II

2本目にご紹介するレンズは「SONY FE 70-200mm F2.8 GM OSS II」。大三元レンズの中では望遠ズームレンズに位置するレンズです。望遠でF2.8と明るいGMレンズですので背景のボケ味も魅力。ポートレート撮影やスポーツ撮影に活躍するこちらも間違いのない1本です。

まずこのレンズの特徴は「軽さ」。旧モデルと比較しても約435g軽量化し機動性が格段に向上しました。また、インナーズーム方式を採用しズームしても伸びず、バランスの最適化が施されています。

更に最大撮影倍率0.3倍の優れた近接撮影能力も魅力。こちらも最新のレンズ設計でフォーカスブリージングも抑制されているので、写真・動画撮影どちらでも使用できるレンズとなっています。

¥10,000のキャッシュバック対象品!

SONY FE 16-35mm F2.8 GM II

3本目に紹介するレンズは「SONY FE 16-35mm F2.8 GM II」。大三元ズームレンズの中では広角ズームレンズに位置するレンズです。広角レンズならではのダイナミックな写りを楽しめ、風景や夜景、星景撮影、遠近感を活かしたポートレート撮影に適した1本です。

こちらのレンズも1世代目のモデルと比べて小型軽量化したところが特徴。更にズーム全域で中央から周辺開放F2.8から解像性能を高め、更に加工技術の進化した超高度非球面XAレンズ3枚を含む計5枚の非球面レンズ採用したことで、従来よりさらに諸収差が補正され、より色滲みの少ないシャープな写り、そしてGMレンズらしい滑らかなボケ味を両立したレンズです。

また、ズーム全域で最短撮影距離0.22m、最大撮影倍率0.32倍を誇り、近接撮影でも高い性能を持っています。更に広角ズームですので動画撮影でも使い易い焦点距離で、フォーカス時のブリージング、ズーム操作に伴う軸ずれやフォーカスシフトを抑制され動画撮影にも適したレンズとなっています。

¥10,000のキャッシュバック対象品!

一緒に使用したいカメラボディ3選

SONY α7IV

まずご紹介するのは、SONYのフルサイズミラーレス一眼カメラ「α7IV」。

今回のキャンペーンでは最大の¥40,000のキャッシュバック対象製品と、非常にお得な機会となっています。

有効約3300万画素の裏面照射型フルサイズCMOSセンサーを搭載し、フルサイズセンサーならではの高画質と被写界深度の浅いボケの表現ができ、仕事でも趣味でも写真・動画撮影どちらもこなす、SONYのベーシックモデルとなります。

フラッグシップモデルのα1やα7S IIIでも採用されている画像処理エンジン「BIONZ XR」を搭載し、静止画・動画撮影時の処理能力が格段に向上。AF性能や顔/瞳検出の速度・精度が上がり、APS-C/Super 35mm記録モードにはなりますが4K 60pの動画記録などの膨大な映像データ処理が出来るようになりました。

このカメラと似た性能で、コンパクトな「α7CⅡ」というカメラがありますが、望遠レンズ等の大きなレンズを使用する方や仕事での使用を考えている方は、ボディのグリップ感やメモリーカードが2枚挿せて同時記録や振り分けが出来るダブルスロットの採用等、その部分で選ぶのも良いかと思います。

¥40,000のキャッシュバック対象品!

SONY α7C R

次にご紹介するのは、コンパクトなボディに高画素センサーを搭載したフルサイズミラーレス一眼カメラ「α7C R」。

以前行われていたサマーキャッシュバックキャンペーンでは対象外でしたが、今回再度対象品となり¥20,000のキャッシュバックとなっています。

小型軽量なα7Cシリーズのボディに、α7RVと同じ有効最大約6100万画素の35mmフルサイズ裏面照射型CMOSセンサーを搭載したミラーレス一眼カメラです。高画素なセンサーながら、高感度・低ノイズ性能と広いダイナミックレンジを併せ持っており、高い光学性能を誇るGMレンズと組み合わせることで、より自然物などの細部や質感まで写しきることが出来ます。

またこちらも画像処理エンジンBIONZ XRを採用しており、処理能力が大幅に向上。高画素イメージセンサーを搭載したα7C Rでもレスポンス良く撮影ができます。

小型軽量な機材でも写真の画質には妥協したくないという方におすすめできる1台です。

¥20,000のキャッシュバック対象品!

SONY FX3

最後にご紹介するのは、SONY Cinema Lineのカメラ「FX3」です。

Cinema Lineでもオータムキャッシュバックキャンペーン2025が始まっており、最近マイナーチェンジされた「FX3」も¥30,000のキャッシュバックとなっています。

基本的なスペックは「α7SIII」と同等、静止画時約1210万画素(動画時有効約1030万画素)の裏面照射型CMOSイメージセンサーを搭載し、最高ISO409600の高感度性能と15+ストップの広いダイナミックレンジが特徴。そこにXLRハンドルユニットや長時間撮影を可能にする冷却ファンを搭載し、動画に特化したカメラとなっています。

肌の色を美しく見せるスキントーンを中心としたルック「S-Cinetone」を搭載。シネマのようなルックを手軽に再現できるところも魅力です。更に4K QFHD解像度による最大120pのハイフレームレート動画のカメラ内記録が約10%画角がクロップされますが対応しており、印象的なスローモーション動画も撮影できます。

また、本格的な動画撮影に特化したカメラながら小型軽量を実現しており、手持ち撮影でも苦がなく、ワンオペレーション撮影でも様々な撮影スタイルに合わせて使用することが出来ます。

今回紹介した大三元GMレンズとも相性が良く、本格的な動画撮影を始めたい方にはぴったりなカメラです。

¥30,000のキャッシュバック対象品!

最後に

これから秋に向けて、キャッシュバックキャンペーンが開催されます。

猛暑だった夏から段々と涼しい気候に移り変わり、紅葉も始まり外出の機会も多くなってくるかと思います。ぜひこの機会にお得にカメラを手に入れて、移り変わる季節をSONYのカメラで残しませんか。

また、対象製品の同時購入キャンペーンも開催しております。

詳細は下記バナーよりご確認いただけますので、ぜひ併せてご覧ください。

9月の終わりごろから朝晩が涼しくなりだしたことでようやく秋を感じるようになりました。これからいろんなところに出かけて撮影をするのが楽しみです。今回は10月に入ってから撮影したきれいなコスモスをご紹介します。

仕様機材は、Canon EOS R6 Mark II と RF100mm F2.8L MACRO IS USMです。ちょうど良い時期だったようでこのようにとてもきれいでした。今回はマクロレンズなのでできるだけ花に近づいてみたいと思います。

仕様機材は、Canon EOS R6 Mark II と RF100mm F2.8L MACRO IS USMです。ちょうど良い時期だったようでこのようにとてもきれいでした。今回はマクロレンズなのでできるだけ花に近づいてみたいと思います。

アブが遊びに来ていました。花もそうですが、虫も元気いっぱいです。背景のボケがきれいです。

アブが遊びに来ていました。花もそうですが、虫も元気いっぱいです。背景のボケがきれいです。

同じ位置で撮ったものを3枚紹介します。RF100mm F2.8L MACRO IS USMにはSAコントロールリングが搭載されています。ボケの輪郭を変化させる機能です。リングをマイナス側に回すとピント位置よりも後ろのボケのが柔らかくなり、フォーカス位置より手前のボケが硬くなります。一方、+側に回すと、ピント位置よりも後方のボケの輪郭が硬くなり、

同じ位置で撮ったものを3枚紹介します。RF100mm F2.8L MACRO IS USMにはSAコントロールリングが搭載されています。ボケの輪郭を変化させる機能です。リングをマイナス側に回すとピント位置よりも後ろのボケのが柔らかくなり、フォーカス位置より手前のボケが硬くなります。一方、+側に回すと、ピント位置よりも後方のボケの輪郭が硬くなり、

SAリングマイナス端です。

SAリングなしで撮影。

SAリングなしで撮影。

SAリングプラス端で撮影。

SAリングプラス端で撮影。

絞り値を開放ではなく5.6で撮影したせいかソフトフォーカスの効果は十分にでていません。いわゆるエフェクト機能なので、絞り値の設定や撮影距離によってその効果の度合いは変わってきます。でも3枚を並べただけでも被写体の背景、手前の花びらのボケ感の違い、そしてピント部分のシャープさが違うことがわかります。そして画角もマイナス端で撮ると他の2枚に比べずいぶん広くなる印象です。リングを回すだけで同じ場所で雰囲気の違う画が撮れる面白い機能だと思います。

ピークを過ぎた彼岸花を背景に、キバナコスモスにとまる蝶を撮ったらとても秋らしい雰囲気の写真になりました。ふんわりと浮き上がった被写体の美しい描写は単焦点レンズならではの強みです。

ピークを過ぎた彼岸花を背景に、キバナコスモスにとまる蝶を撮ったらとても秋らしい雰囲気の写真になりました。ふんわりと浮き上がった被写体の美しい描写は単焦点レンズならではの強みです。

RF100mm F2.8L MACRO IS USMは最短撮影距離26cmで最大撮影倍率が1.

RF100mm F2.8L MACRO IS USMは最短撮影距離26cmで最大撮影倍率が1.

そのつぼみが開くとこのようになります。コスモスは花の中心部にも小さな花が集まっていることをこのマクロ撮影を通して初めて知りました。それにしてもここまで寄れるととても迫力のある描写になります。薄紫色の花びらが活き活きしているのがわかります。

そのつぼみが開くとこのようになります。コスモスは花の中心部にも小さな花が集まっていることをこのマクロ撮影を通して初めて知りました。それにしてもここまで寄れるととても迫力のある描写になります。薄紫色の花びらが活き活きしているのがわかります。

オオスカシバというカラフルな色をした蛾が元気に飛び回っている場面に遭遇しました。RF 100mm F2.8L MACRO IS USMはAFも速いので, EOS R6 Mark IIとの組み合わせで動き回る被写体にもしっかり対応します。

オオスカシバというカラフルな色をした蛾が元気に飛び回っている場面に遭遇しました。RF 100mm F2.8L MACRO IS USMはAFも速いので, EOS R6 Mark IIとの組み合わせで動き回る被写体にもしっかり対応します。

これからの季節、カメラを持って外出する機会も増えてくるかと思います。そしてRF 100mm F2.8L MACRO IS USMレンズならきっと楽しい撮影になると思います。

ご購入は超低金利ショッピングクレジットがおすすめです。SMBCでの場合60回払いまで金利0%キャンペーン延長中です。

ネット限定新品2年保証対象製品!安心してお使いいただけます。

▼マッププカメラならネット限定2年保証で安心! ぜひお求めください。▼

【Panasonic】対象商品をご購入の方にAKIYA氏製作のオリジナルLUTをプレゼントいたします。

この度マップカメラでは、映像ディレクターのAKIYA氏にLUMIXをもっとお楽しみいただくために制作いただきました2種類のLUTを、LUMIX S9やLUMIX S1IIE、LUMIX S5IIXなどの対象商品を新品で11月30日18:00までにお買い上げいただいたお客様へプレゼントいたします。

今回のコラボレーションにあたっての想いやAKIYA MOVIEを支えるカメラやスタイルのご紹介、そしてオリジナルLUTを活用した作例を動画にてぜひご覧ください。

■プロフィール

==============================

AKIYA

東京を拠点に活動する27歳の映像ディレクター。

演出に加え、撮影から編集までをワンストップで手がける。また DaVinci Resolve認定トレーナーとしても活動中。

自身のYouTubeチャンネル「AKIYA MOVIE」は登録者数約21万人。

==============================

■AKIYA氏よりメッセージ

LUMIXをもっと楽しむためのLUTを制作しました。

「秋」を感じられるLUTと「AKIYA MOVIE」を体感できる2つのLUTです。

カメラを始めた時に一番難しく感じたのは「色」でした。自由に、無限に、こだわれるからこそゴールがない。今回のLUTはある程度どんなシーンでも綺麗に使用できる仕上がりにしています。LUMIXの綺麗なカラーで秋の雰囲気や僕の好きな世界観を一緒に楽しんでもらえると嬉しいです。

■オリジナルLUTを用いたスチル作例

今回制作いただいたLUTを使用したAKIYA氏の作例をぜひご覧ください。

LUMIX S1RII × SIGMA Art 28-105mm F2.8 DG DN (ライカSL/TL用)

LUMIX S1RII × SIGMA Art 28-105mm F2.8 DG DN (ライカSL/TL用)

LUMIX S1RII × SIGMA Art 28-105mm F2.8 DG DN (ライカSL/TL用)

LUMIX S9 × LUMIX S 50mm F1.8

LUMIX S1II × SIGMA Art 28-105mm F2.8 DG DN (ライカSL/TL用)

二度と手に入らない、2種類のオリジナルLUT。

カメラに設定すれば撮影時から、編集ソフトに読み込めば編集時に、直感的にプロの色彩をお楽しみいただけます。

LUTの詳細につきましては、こちらからご覧いただけます。

10月10日18:00~11月30日18:00に対象商品をご購入いただいたお客様全員にプレゼントいたします!

ぜひこの機会をお見逃しなく、限定オリジナルLUTで実現する新たな表現を体感してください。

【SONY】「E 55-210mm F4.5-6.3 OSS SEL55210」からのポイントバックでお得にお買い替え

10月に入り長い夏が終わり秋風の心地よい日が増えました。

カメラ片手に出かけたくなる陽気にオススメのレンズをご紹介いたします。

本日はSONY E 55-210mm F4.5-6.3 OSS SEL55210からステップアップにおすすめなレンズ2本をご紹介いたします。

E 55-210mm F4.5-6.3 OSSは、幅広い画角を網羅し、スリムかつ軽量なEマウント専用レンズです。光学約3.8倍の望遠ズームレンズは中望遠82.5mmから望遠315mm相当までの撮影領域をカバーしちょっとしたお出かけから遠出旅行などでも1本で活躍します。

その一方でひと段階グレードを上げた描写力をお求めの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は、そうしたお客様に向けて

CASE1:SONY E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS SEL70350G

CASE2:SIGMA Contemporary 16-300mm F3.5-6.7 DC OS(ソニーE/APS-C用)

この2つのレンズをご紹介し、それぞれの魅力や特徴をご説明いたします。

SONY E 70-350mm F4.5-6.3 G OSSからステップアップにおすすめレンズ

CASE1:SIGMA Contemporary 16-300mm F3.5-6.7 DC OS

本レンズは純正のEマウントレンズ。35mm判換算525mmでもう一声ズームができればというニーズにこたえることができます。

レンズ構成も9群13枚から13群19枚になりより超望遠撮影で目立ちやすい色収差を徹底的に抑制し、画面全域にわたりシャープな描写を実現します。

_______________________

9月15日現在、SONY E 55-210mm F4.5-6.3 OSS BKのお買い替え時の買取見積金額!

ワンプライス買取価格:¥10,500-

先取/下取交換にて見積金額10%UP:¥1,050-

買取優待券をお持ちの方は見積金額3%UP:¥315-

最大買取見積合計金額:¥11,865-

>SONY E 55-210mm F4.5-6.3 OSS SEL55210 ブラック(新品・中古)は¥7,635~¥4,235のお支払いで購入可能です!

_______________________

CASE2:SIGMA Contemporary 16-300mm F3.5-6.7 DC OS

こちらはSIGMAから出ている1本です。

焦点距離70mmにおいて最大撮影倍率1:2、本格的なマクロ撮影も可能で広角から望遠さらにはマクロ撮影と撮れる幅が格段に広がります。E 70-350mmとほとんど同じ重さながらレンズ構成は14群20枚とより高い描写力を有しております。

_______________________

9月15日現在、SONY E 55-210mm F4.5-6.3 OSS BKのお買い替え時の買取見積金額!

ワンプライス買取価格:¥10,500-

先取/下取交換にて見積金額10%UP:¥1,050-

買取優待券をお持ちの方は見積金額3%UP:¥315-

最大買取見積合計金額:¥11,865-

>SIGMA Contemporary 16-300mm F3.5-6.7 DC OSへのお買い替え(新品・中古)はおおよそ¥87,935~¥77,935のお支払いで購入可能です!

_______________________

本日ご紹介したレンズは、ご購入とご売却を同時に行っていただく先取/下取交換のご利用がおすすめです!

通常価格より見積金額が10%アップ、買取優待券をお持ちでさらに3%増額いたします!

【Nikon】いつもの日々を特別なものにしてくれる一眼レフカメラ「D810」

今回は2014年に発売された一眼レフカメラ、D810を使って撮影してみました。

今回は2014年に発売された一眼レフカメラ、D810を使って撮影してみました。

発売から10年を超えたD810ですが、有効画素数は3635万画素と、現在の目でみても高画素機の部類に入ります。

ミラーレス一眼全盛の時代の中ですが、まだまだ安心して撮影を委ねられる一眼レフカメラです。

まずは『Nikon AF-S Micro NIKKOR 60mm F2.8 G ED』を装着して水族館へ行きました。

クラゲを撮影してみました。夜空を思わせる暗闇にクラゲが照らされます。

画面の向こうに本当に存在しているかのような、手に触れられそうな質感が表現されています。

D810の高精細なセンサーとニッコールレンズの精緻な描写、そしてAF速度の全てが組み合わさり、美しい写真が撮れました。

さすがはマクロレンズ。ガラスに当たってしまわないかと心配になるほどの接写撮影が可能です。

最短撮影距離で撮影時のワーキングディスタンスはおよそ50mm。

肉眼では捉えることのできない、生物の細かなつくりを観察することができます。

3Dトラッキングも優秀で、発売から10年以上が経過しているとは思えないほどの食いつきの良さと追従性です。

フロアの片隅に透明標本が展示されていました。

硬骨と軟骨を赤と青に染め分けたその精細な姿も、D810とマイクロニッコールレンズならありのままを写し取ることができます。

またこのEXPEED4世代からはオートホワイトバランスの精度も大きく向上し、このような難しそうな光源下でも正確に色を合わせることができます。

レンズを『AF-S NIKKOR 18-35mm F3.5-4.5G ED』に交換して夕方の東京駅へ移動しました。

KITTEの屋上庭園からは、辰野金吾設計の姿が復原された丸の内駅舎を見下ろせます。

引きの構図ではありますが、レンガの目地や質感、柵の1本1本までもを余すことなく表現することができました。

所変わって静岡県は東伊豆へ。春、地平線に横たわっているような天の川を撮影することが出来ます。

高画素機は暗所に弱いというイメージを持たれている方もおられるかと思いますが、嫌味のないノイズの出方なので粗さを感じにくい写真を撮れます。

そして夜明けがやってきました。

こちらは最低感度のISO64での撮影です。

Nikonの高画素機の魅力の一つが低感度域です。D810から搭載されたベース感度ISO64での広いダイナミックレンジなら、日の出の難しい露出条件でも目で見たそのものを写真にすることができます。どこまで粘るんだと思わせるようなシャドウの諧調と描写が特長です。

D810は1枚の構図をじっくりと詰めるような、完璧な写真を追い求め写真を「撮る」行為に集中したい方にぴったりな機種です。

もちろん出てくる写真も素晴らしいのですが、一眼レフというカメラの完成形に近づいたのもこのD810という印象があります。ハイアマチュア機に相応しい質実剛健なボディとシャッターフィーリングからなるボディの完成度は、最新のカメラと並べても決して見劣りしません。

前モデル「D800」が登場した際には、3600万画素フルサイズセンサーという異次元のスペックにカメラ業界が驚愕しましたが、その後継機種として登場したD810は、イメージセンサーはそのままに映像エンジンなど細かなブラッシュアップがされました。カタログスペックだけ見れば細かな進化かと思いますが、実際手に取ってシャッターを切れば、その進化は数字に出ないところに現れていると思います。10年の時を経ても色褪せぬD810は、今お手軽に高画素機を楽しみたい方に最適な選択肢でしょう。

▼D810におすすめのアクセサリーです▼

▼今回の使用機材はこちら▼

【HASSELBLAD】XCDレンズが解き放つ、1億画素カメラの真のポテンシャル⑦

デジタル時代に中判カメラの魅力を再定義したハッセルブラッド。

その独自の世界観を支えるのが、Xシステムのミラーレスカメラ用に設計されたXCDレンズです。

卓越した光学性能、レンズシャッターによる全速ストロボ同調、そしてコンパクトな設計。これらは、中判の豊かな階調や空気感を、より身近なものにしてくれます。

このレンズは、プロの現場からハイアマチュアのクリエイティブな挑戦まで、幅広い写真家を魅了し続けています。

この記事では、そんなXCDレンズの魅力と特徴を深掘りしていきましょう。

今回ご紹介するレンズはXCD 90mm F2.5 V です。

早速、本レンズスペックを見ていきましょう。構成は、6群9枚となっており、その中には1枚の非球面レンズも含まれています。焦点距離は90mm、35mmフルサイズ換算では、71mmとなる中望遠レンズです。重量は551gと中判レンズにしては軽量なレンズと言えます。コンパクトなレンズでありながら、トップクラスの光学性能を持ち、1億画素越えの高解像度センサーにも対応するレンズとなっています。

開放F値はF2.5で、これは35mmフルサイズ換算で言うとF1.7~F1.8相当当たります。

最短撮影距離は0.67mとなっています。

フルサイズ換算71mmという焦点距離と開放絞りF2.5が織りなす美しいボケ味は、ポートレートに最適なレンズだと言えるでしょう。

XCD 90mm F2.5 VをX2D 100Cと組み合わせて撮影を行いました。

中判用レンズの中では比較的コンパクトなXCD90mm F2.5 Vですが、スペック表上の数字だけみると、XCD90mm F2.5 V とX2D 100C との組み合わせは約1,450gと、かなりの重量です。しかし、ボディとレンズのバランスが非常にいいので、持ち重りを感じることも無く、快適に撮影ができます。

この組み合わせは、一日中首からかけて撮影を行っても苦にならない、ギリギリラインの組み合わせだと思います。これ以上の重さ、大きさになってくると、一日撮影するのは、かなりの忍耐力が必要になってきます。

持ち出しやすいシステムなので、お散歩しつつ、写真を撮ってきました。

中判カメラでの撮影=仕事や作品撮りのイメージを持つ方も多いかと思いますが、お散歩撮影でも活躍してくれるコンパクトなシステムとなってます。

それでは、作例をどうぞ。

撮影を始めてまず思ったのが、他のXCDレンズに比べて少しシャッター音が大きいような気がしました。以前使用したXCD 28mm F4PやXCD55mm F2.5は非常に静かなシャッター音だったと記憶しています。

ただし、シャッター音が大きいと言えども一眼レフなどのシャッター音の大きさと比べると、とても静かです。非常に静かなシチュエーションや音に配慮が必要な場面では気になる可能性があるかなというレベルです。

そしてこのレンズシャッター独特のシャッター音と振動がとても心地よく、撮影をテンポ良く進めることができます。

ハッセルブラッドには、見たままの色を再現するHNCS(Hasselblad Natural Colour Solution)というカラーマネジメントシステムが搭載されています。このシステムはカラー値だけでなく、色調やコントラストも調整することで、人間の目で見た色を忠実に再現できる画期的なシステムです。

前述した通り、本レンズはレンズシャッターを採用しており、シャッタースピードの最速は1/4000秒、全てのシャッタースピードでストロボ同調が可能です。フォーカルプレーンシャッターを採用したカメラの場合ではこうはいきません。多くの場合、同調させるには、1/125または、1/250に限られることがほとんどです。

しかし本レンズであれば、動きが速い被写体を撮影する場合や、非常に明るい場面で絞りを開けて撮影したい場合に好みのシャッタースピードでストロボを同調させて撮影することができます。

朝夕はかなり肌寒い日が増えてきました。

体感ではどんどん短くなっていってる気がする秋を存分に楽しむためにクローゼットの中の秋服を取り出します。

トップスは「KATO`」の秋らしいブラウンのシャツ。

ボトムスは「DENHAM」のデニム。

長袖の服を着て撮影に行くのは久々な気がします。

好きな服を着て散歩に行くとそれだけで気分が上がります。

今回はXCD 90mm F2.5 Vを紹介致しました。

単なる道具を超え、写真家の創造性を刺激するXCDレンズ。

その卓越した描写力は、中判カメラでしか味わえない唯一無二の表現をもたらしてくれます。

「写真を通して、何を伝えたいか?」

この問いへの答えを、XCDレンズはきっと見つける手助けをしてくれるはずです。ぜひ、あなたもこのレンズを手に、新たな物語を紡いでみてください。

↓↓今回使用した機材はこちら↓↓

↓↓ おすすめのXCDレンズはこちら↓↓

↓↓最新型のボディはこちら↓↓

今回は、旅行のお供に最適な一台として人気の高い『SONY Cyber-shot DSC-RX100M7』 を実際に使用し、その魅力や使用感を、撮影地・上高地での体験を交えながらご紹介いたします。

撮影地に選んだ上高地は、避暑地としてだけでなく、豊かな自然に囲まれたな場所として人気なスポットとなっており、近年は観光地としても多くの人々で賑わいを見せています。

カメラの特徴と主な仕様について

| 製品名 | SONY Cyber-shot DSC-RX100M7 |

|---|---|

| センサーサイズ | 1.0型(13.2mm x 8.8mm) Exmor RS CMOSセンサー |

| 有効画素数 | 約2010万画素 |

| 画像処理エンジン | BIONZ X(ビオンズ エックス) |

| ISO感度 | ISO 100〜12800 |

| AF方式 | ファストハイブリッドAFシステム |

| 連写速度 | 連続撮影 Hi: 最高約20コマ/秒※例外あり |

| 動画性能 | XAVC S 4K: 30p 100M |

| 液晶モニター | タッチシャッター対応の3.0型チルト可動式液晶モニター |

| 記録メディア | SD/SDHC/SDXC(UHS-I対応)・メモリースティック |

| サイズ | 約101.6×58.1×42.8 mm |

| 質量 | 約302g(バッテリーNP-BX1、“メモリーカード”を含む)/約275g(本体のみ) |

| 発売日 | 2019/08/30 |

どんな人に向いているカメラ?

携帯性に非常に優れているため、いつでもどこでも気軽に持ち歩けるのが本機の大きな魅力です。「カメラが重くて、つい持ち出すのが億劫になってしまう……」という方にも、このカメラなら安心。ポケットや小さなバッグにも収まるほどコンパクトで、スマートフォンのような感覚で扱えるうえ、スマホよりも高画質な写真を気軽に残すことができます。

日常の何気ない一瞬も、美しく記録しておきたいという方にとても向いている1台です。

フルサイズ換算で約24-200mm相当の高倍率ズームレンズを搭載している点も見逃せません。広角から望遠まで幅広くカバーできるため、広大な風景から遠くの被写体まで、シーンを選ばずに撮影できます。

これほどの焦点距離をカバーしながらも、本体は非常にコンパクトで持ち運びもラク。荷物を減らしたい旅行時にもぴったりで、「軽くてもしっかり撮れるカメラが欲しい」という方には理想的な選択肢となるでしょう。

高倍率ズームと優れた携帯性を両立している点は、多くの人が旅行用カメラに求めるポイントであり、本機ならではの大きなアドバンテージです。

SONY Cyber-shot DSC-RX100M7の魅力

今回の撮影では使用する機会はありませんでしたが、本機には内蔵フラッシュが搭載されている点も嬉しいポイントです。暗所での撮影や夜間の撮影時に活用でき、特にポートレート撮影においては、顔まわりが暗く写ってしまうようなシーンでも補助光として効果的です。また、フラッシュを使用することで肌の質感が明るく、美しく表現されるなど、多くのメリットがあります。

(なお、光量の関係上風景撮影には適していません。)

また、コンパクトなボディでありながらポップアップ式のファインダーを搭載している点もありがたく感じます。屋外で太陽光が強く、モニターが見づらい場面でもファインダーを使用することで視認性が向上し、構図の確認や撮影に集中することができます。何より、ファインダーを覗くことでカメラらしい撮影体験を得られるのも魅力のひとつです。

最後に。

いかがでしたでしょうか。

本機はカメラとしての基本性能はもちろんのこと、ガジェットとしても非常に魅力的な1台です。手にしたときの高級感や所有する喜びを感じることが出来ますし、手に馴染みやすくとても持ちやすいカメラです。

携帯性・画質・機能性のバランスが非常に優れており、日常のスナップから旅行、ちょっとした記録撮影まで、幅広いシーンで活躍します。

「カメラは重いから…」と敬遠していた方にも、自信を持っておすすめできるコンパクトデジカメです。

ぜひこの一台で、あなたの日常や旅先の何気ない瞬間を、特別な一枚として残してみてください。

新品はインターネットからのお買い物で安心安全の2年保証付き!

グリップキットもおすすめです!

中古はwebからの購入でポイントが付いてお得!

【FUJIFILM】「フジノン XF35mm F1.4 R」からのポイントバックでお得にお買い替え

秋も深まり、ずいぶん過ごしやすい気候になりました。

つい先日まで暑さから躊躇していた野外での撮影も、気持ちよくカメラを持ち出せるように。

絶好の撮影シーズン、皆さまこの機会に新しい機材へのステップアップはいかがでしょうか。

本日はFUJIFILM フジノン XF35mm F1.4 Rからのお買い替えにおすすめなレンズを2つのケースに分けてご紹介いたします。

FUJIFILM フジノン XF35mm F1.4 Rは、フルサイズ換算約53mm相当の標準単焦点レンズです。

開放F1.4の明るさを持ちながら、質量約187gと軽量でコンパクトなため、日常的なスナップ撮影や旅行に適しています。

しかし中には、「もっとボケ感や解像感を追求したい!」

「サードパーティレンズで新しい表現を楽しみたい!」とお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は、そうしたお客様に向けて

CASE1:FUJIFILM フジノン XF33mm F1.4 R LM WR

CASE2:Voigtlander NOKTON 35mm F1.2 X-mount (フジフイルムX用)

この2つのレンズをご紹介し、それぞれの魅力や特徴をご説明いたします。

FUJIFILM フジノン XF35mm F1.4 Rからお買い替えにおすすめレンズ

CASE1:FUJIFILM フジノン XF33mm F1.4 R LM WR

圧倒的な解像度に開放F1.4の明るさを持つFUJIFILMフジノン XF33mm F1.4 R LM WR。

換算約50mm、フジノン XF35mm F1.4 Rとほぼ同等の標準画角を持つ本レンズは、明るいF1.4の開放値により暗所撮影や大きなボケを生かした表現が可能です。

また非球面レンズやEDレンズを採用した15枚10群構成により、色収差を抑えたクリアでシャープな圧倒的描写を実現。リニアモーター搭載によりAFは高速かつ静音、防塵防滴・耐寒仕様で屋外でも安心です。重さ約360gと数字的な重量は増えますが変わらず携帯性に優れ、最短撮影距離30cmとテーブルフォトにも対応します。

お気に入りの焦点距離はそのままに、よりなめらかなボケ感と卓越したシャープネスを求める方におすすめです。

_______________________

10月8日現在、FUJIFILM フジノン XF35mm F1.4 Rのお買い替え時の買取見積金額!

ワンプライス買取価格:¥25,400

先取/下取交換にて見積金額10%UP:¥2,540

買取優待券をお持ちの方は見積金額3%UP:¥762

最大買取見積合計金額:¥28,702

>FUJIFILM フジノン XF33mm F1.4 R LM WRへのお買い替えはおおよそ¥80,388~¥53,098のお支払いで購入可能です!

_______________________

↓マップカメラならWEBからのご購入で新品2年保証!↓

CASE2:Voigtlander NOKTON 35mm F1.2 X-mount (フジフイルムX用)

VoigtlanderNOKTON 35mm F1.2 X-mountはフジフィルムXマウント機に最適化されたマニュアルフォーカス専用大口径単焦点レンズです。

このレンズの最大の魅力は、開放F1.2の明るさに開放から得られる柔らかな描写力。開放時の球面収差による優しい滲みが特徴で、被写体がふわっと浮かび上がるような表現を楽しむことができます。約196gの重量に質感の高い金属製ボディは、クラシカルなデザインのフジフイルムボディと相性抜群です。

また、電子接点を持ちEXIF情報の記録やフォーカス拡大表示など現代的な機能も備えます。

マニュアルフォーカスならではの撮影体験と、写真の表現力を豊かにしてくれる一本です。

_______________________

10月8日現在、FUJIFILM フジノン XF35mm F1.4 Rのお買い替え時の買取見積金額!

ワンプライス買取価格:¥25,400

先取/下取交換にて見積金額10%UP:¥2,540

買取優待券をお持ちの方は見積金額3%UP:¥762

最大買取見積合計金額:¥28,702

>Voigtlander NOKTON 35mm F1.2 X-mount (フジフイルムX用)へのお買い替えはおおよそ¥34,098~¥22,098のお支払いで購入可能です!

_______________________

本日ご紹介したレンズは、ご購入とご売却を同時に行っていただく先取/下取交換のご利用がおすすめです!

通常価格より見積金額が10%アップ、買取優待券をお持ちでさらに3%増額いたします!

買取金額が確定しているので全国どこからでも送るだけでスムーズに売却できます。

還元されたポイントを次回のお買い物で使っても、さらにポイントが貰えるのでお得がどんどん広がります。ぜひご活用ください!

いよいよSONY Gマスターのラインナップからマクロレンズが登場しました。しかも待望のその実態は等倍マクロを超えるという驚愕のスペック。

今回はSONYストア銀座にて『SONY FE 100mm F2.8 Macro GM OSS』の先行展示機を実際にハンズオン、体感して参りました。

早速先行レポートをぜひご覧ください。

目次

概要

基本スペック

まずは外観と本レンズの概要から。

スペックをご紹介する時点ですでに魅力的な表記がちらほらと。期待が高まります。

レンズ構成:13群-17枚

絞り羽根:11枚

円形絞り:○

最短撮影距離:0.26m

最大撮影倍率:1.4倍

フィルター径:67mm

手ブレ補正:レンズ内手ブレ補正方式

テレコンバーター(1.4x):SEL14TC

テレコンバーター(2.0x):SEL20TC

外形寸法:最大径81.4×長さ147.9mm

質量:約646g

SONYのレンズラインナップにおける所謂「マクロレンズ枠」は既に大変強固な布陣で構成がされており、隠れた名玉「FE 50mm F2.8 Macro」や「FE 70-200mm F4 Macro G OSS II」も記憶に新しく、そして何より発売から10年間その座に君臨している「FE 90mm F2.8 Macro G OSS」が事実上の最強格です。ここにタムロンやSIGMA、フォクトレンダーも加勢する為、SONY Eマウントはまさにマクロレンズの競争が非常に激しいエリアと言えます。

そこに一石を投じるのが本レンズ『SONY FE 100mm F2.8 Macro GM OSS』です。

大前提として「Gマスター」シリーズからの発売である以上、その基準でもある「画面全域にわたる高い解像性能と美しいぼけ描写」に関しての信頼は絶大であり、ともすればボケの硬さなどが気になるマクロレンズというジャンルでありながらそう言った問題をものともせず、純粋な100mm単焦点として活躍する事にも期待されます。さらに驚かされるのがその最大撮影倍率。もしGマスターでマクロレンズが出るのならば等倍マクロだろうと予想されていた方も多いのではないでしょうか、いざその蓋を開けてみれば驚異の「1.4倍」の数値。またテレコンバーターの使用により最大「2.8倍」のマクロ撮影が可能となりました。

誰もが一度は思い描く(こんなレンズがあったなら)という夢をそのまま現実にしたようなスペックと、そのクオリティを裏付けする「Gマスター」の称号。

間違いなくこの先のマクロ撮影需要を背負うキーストーンとなることは言うまでもありません。

驚異的な最大撮影倍率

今回SONYストア銀座にて撮影を行うことができましたのでいくつか作例をご紹介させていただきます。

1.4倍

本レンズ単体でここまで寄ることができます。

これまで最大撮影倍率が等倍を超えるレンズはそう一般的ではなかったので、なかなか体感し得ない世界観。

に対しての画は当然のようにナチュラル、かつここまで端正に描写できている事にも驚きを隠せません。

寄りに強い…という事はその分だけ被写界深度が薄く、特に物撮りでそれはネックともなり得る要素。

そういったケースでは少し絞り込み、深度を調整することで適切なアプローチが可能です。

開放からシャープな合焦面、そして絞り込むことで立ち上がってくるボケの風合いもまた、期待通り。

2.8倍

本レンズはSONY FEマウント用のテレコンバーターである「1.4x Teleconverter SEL14TC」か「2x Teleconverter SEL20TC」の併用により更に撮影倍率を大きくすることが可能となる稀有なレンズ。これまでも期待された組み合わせがいよいよ現実のものとなったのです。最終的な倍率はそれぞれ「1.96倍」と「2.8倍」という数値に。

今回はせっかくの機会でもありますので「2x Teleconverter SEL20TC」と併用してこのレンズの限界「2.8倍」をレポートします。

いよいよ気になる「撮影倍率2.8倍」の世界へ。

普段見慣れている世界とはおよそ異なるミクロの世界が広がります。またそれでいながら描写に破綻が無いのが恐ろしいところ。

テレコンバーターの使用によりF値が2段暗くなることで開放で「F5.6」となりますが、マクロ撮影ではまだ明るすぎる開放値と言って差し支えないレベルです。

また本レンズの場合もともと100mmの焦点距離があり、またこの2.8倍という数値もテレコンバーターで焦点距離を伸ばした結果であることから、ワーキングディスタンスを十分に確保したうえでの撮影が可能です。レンズ自身が被写体に影を作ってしまうこともマクロ撮影ではままありがちな事象なのでその可能性が下がるという意味では大変ありがたい仕様。

まさに向かうところ敵なし。マクロ撮影の選択肢が広がった…とも言えますが、むしろここに収束してしまったとも言えてしまうほどの特異点。嬉しい誤算とはこのことです。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

スペックを見るだけでも盛沢山、それだけ力を入れてかからなければ崩せぬ先陣が居るエリアという事でしょう。

今後マップカメラでも作例を公開していく予定ですので楽しみにしていただければ幸いです。

また、マップカメラでは今回ご紹介した新製品のご予約をウェブサイトから決済していただくと2年保証になりますので併せて下記からご確認ください。

「新品はインターネットからのお買い物で安心安全の2年保証付き!」

【HASSELBLAD】XCDレンズが解き放つ、1億画素カメラの真のポテンシャル⑥

デジタル時代に中判カメラの魅力を再定義したハッセルブラッド。

その独自の世界観を支えるのが、Xシステムのミラーレスカメラ用に設計されたXCDレンズです。

卓越した光学性能、レンズシャッターによる全速ストロボ同調、そしてコンパクトな設計。これらは、中判の豊かな階調や空気感を、より身近なものにしてくれます。

このレンズは、プロの現場からハイアマチュアのクリエイティブな挑戦まで、幅広い写真家を魅了し続けています。

この記事では、そんなXCDレンズの魅力と特徴を深掘りしていきましょう。

今回ご紹介するレンズは、HASSELBLAD (ハッセルブラッド) XCD 25mm F2.5 V と、ボディには X2D II 100Cをチョイス。

換算20mmともなる超広角単焦点と、1億画素のミディアムフォーマットデジタルカメラの組み合わせはどのような世界観を描き出すのか、早速チェックしていきましょう。

ISO50 F2.5 SS1/800

前回ご紹介した XCD 28mm F4 Pは、コンパクトさや携帯性に重きを置いた設計となっており、ハンドリングは良好です。

一方でこちらの25mm F2.5は、焦点距離は近いものの、開放F値はより明るく、鏡筒もより大きくなり、価格帯も上がります。

28mm F4も開放から良好な描写性能を示していた為、もっと広い画角と、もっと明るいレンズを求めるのであれば最上の選択肢の一つといえるでしょう。

ISO50 F5.6 SS1/320

HASSELBLAD Xシリーズのセンサーは4:3のアスペクト比となる為、超広角レンズを使用しても35mmフルサイズの3:2と比較して、強烈なパースペクティブは付きづらい印象があります。

しかし少しでも油断すると簡単に画像の傾きが起き、広角レンズ故に撮影後にそれが非常に目立つ為、撮影時からしっかりと水平を取っていくことが重要です。

ISO50 F6.8 SS1/800

また、広角レンズ自体の特徴でもありますが、画面内の構成要素がおのずと多くなるため、画面内の主題を何とするか、他の要素をどれだけ排斥するかなどを考えながら撮影します。

ISO50 F2.8 SS1/400

通常のフルサイズの同等焦点距離のレンズを使用していると、明暗差の激しい被写体では簡単にどこかが黒潰れしたり白飛びしたりと難儀しますが、

X2D II 100Cから搭載されたISO 50のネイティブ感度と15.3ストップものダイナミックレンジにより、シビアな条件でのディテール維持が容易になっています。

ISO50 F6.8 SS1/200

画面の端のほうでは若干の倍率色収差も感じられますが、撮影していて気になることはほぼない微弱なレベルです。

ピントが来ている面では、開放からシャープネスを感じられる描写性能といった印象です。

ISO50 F4.8 SS1/1500

元のポテンシャルが高いだけあって、圧縮後のJpeg画像で鑑賞しても、葉や草の粒の細かい描写をたのしむことが出来ます。

X2D IIの色づくりのイメージはやや落ち着いた印象で、写実的かつ端正な描写をするレンズと相性抜群な感触でした。

広角の単焦点レンズは、使うことが出来るシチュエーションが多少限定的であることから、定番の選択肢ではないかもしれませんが、

このレンズはスナップ撮影から風景写真まで、積極的に使っていこうと思わせてくれるレンズでした。

当たり前のことですが、X2D 100CやX2D II 100Cとのマッチングも、カラー、ハンドリング共に良好で、

見た目の大きさ程重くもなく、鞄にいれるのもそこまで苦ではないという感じです。

気になるXCD 25mm F2.5 Vのフィーリングも、皆様も体感してみてはいかがでしょうか。

■今回ご紹介した機材はこちら↓