秋の夜長、美しい月が夜空を彩る季節がやってまいりました。特に中秋の名月は、一年で最も美しいとされる月を写真に収めたい絶好の機会です。

遠くにある月を、クレーターまで鮮明に、そして大きく写し撮りたい!そんな思いを叶えるのが「望遠レンズ」です。

今回は、これから月撮影を始めたい方から、さらに本格的な一枚を目指す方まで、おすすめの望遠レンズを厳選してご紹介します。カメラボディも合わせてご検討中の方にも向けて、おすすめの組み合わせもご紹介しますので、ぜひご覧ください。

この記事を読むと分かること

○ 中秋の名月と撮影の基本設定

○ あなたに合った望遠レンズの選び方

○ 専門店厳選のおすすめ望遠レンズ

1. 中秋の名月と撮影の基本

中秋の名月とは?

中秋の名月とは、太陰太陽暦(旧暦)の8月15日に見える月のことを指します。2025年、新暦(グレゴリオ暦)では10月6日。この時期は空が澄み渡り、月が一年で最も明るく美しく見えるとされ、古くからお月見の習慣が親しまれてきました。

よく「中秋の名月=満月」と思われがちですが、月の満ち欠けの周期と暦のずれにより、必ずしも満月になるとは限りません。本年も翌7日が満月と日付が1日ズレています。しかし、満月に近い美しい月が楽しめることに変わりはなく、絶好の被写体であることは間違いありません。

月撮影の基本設定

夜空に浮かぶ月をいざ撮ろうとすると、ただの白い丸になってしまい、クレーターの模様が写らなかった経験はありませんか?月は太陽の光を反射して輝く非常に明るい被写体のため、夜景と同じ感覚で撮ると「白飛び」してしまうのです。

絞り:F6.3 / シャッタースピード:1/50秒 / ISO:200 / 焦点距離:230mm (×1.5クロップ) / WB:晴天

絞り:F6.3 / シャッタースピード:1/50秒 / ISO:200 / 焦点距離:230mm (×1.5クロップ) / WB:晴天

クレーターまでしっかり写すには、カメラをマニュアル設定で撮るのがおすすめです。まずは以下の設定を基準に撮影を始めてみましょう。

月撮影の基本設定(目安)

○ 撮影モード:マニュアル(M)

○ 絞り(F値):F8~F11

レンズの解像力が最も高まるのがこの範囲です。くっきりシャープな月を撮ることができます。

○ シャッタースピード:1/500秒

月は意外と速く動いているため、手ブレや被写体ブレを防ぎます。まずはこのあたりから調整してみてください。

○ ISO感度:ISO100~200

月はとても明るいので、ISO感度は一番低い設定でOK。ノイズの少ない滑らかな画質になります。

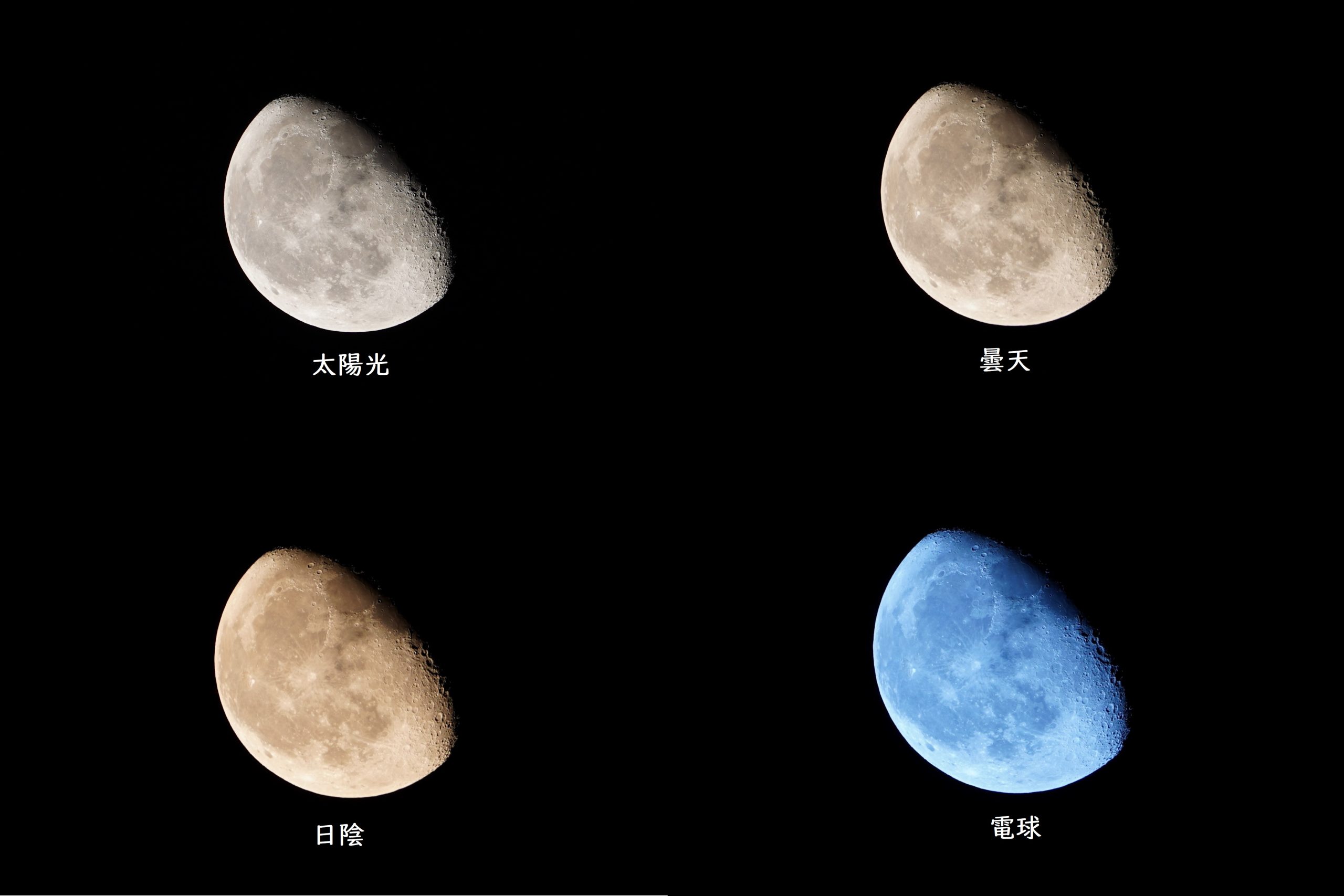

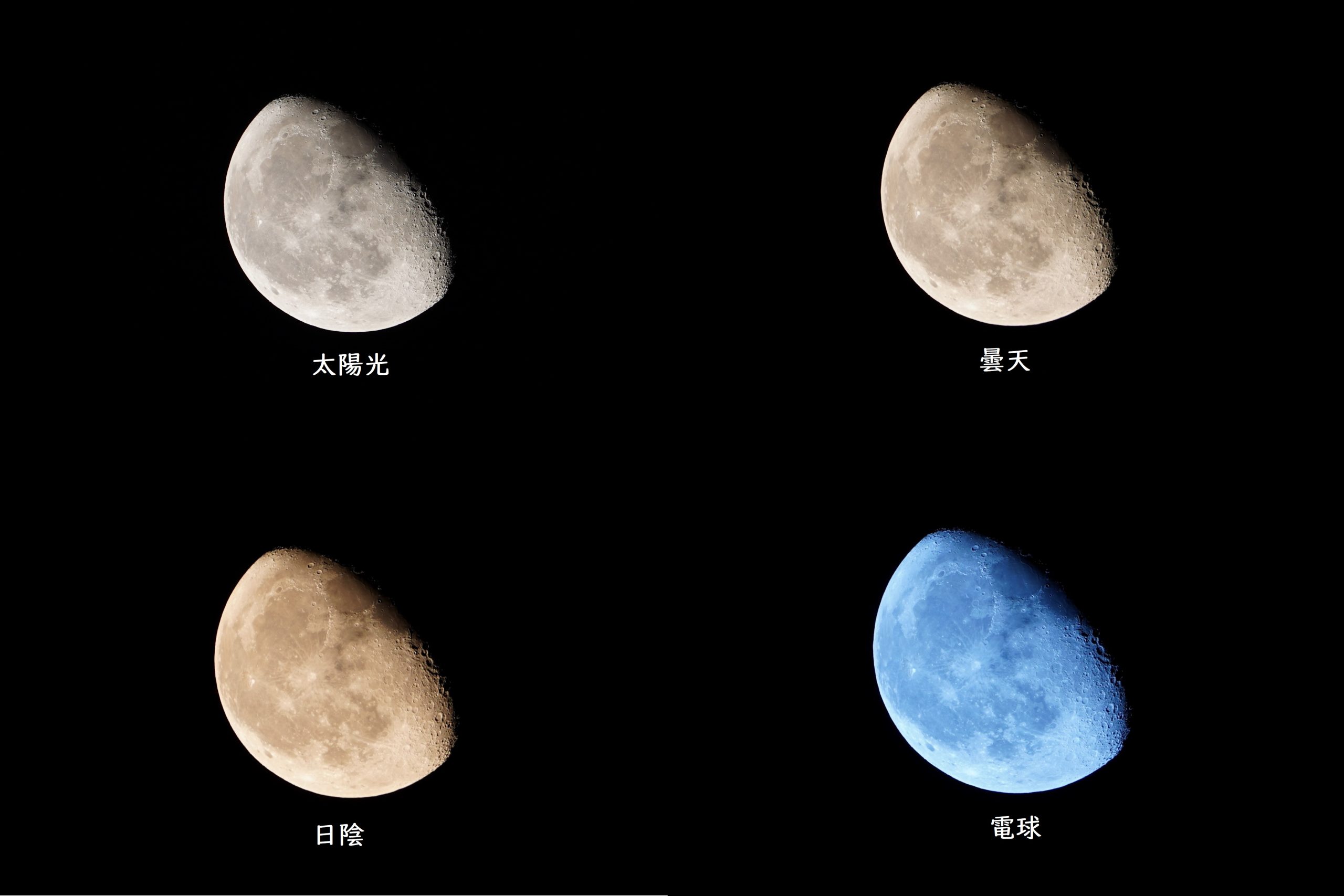

○ ホワイトバランス:太陽光(晴天)

オートだと青っぽくなりがちです。「太陽光」に設定すると、見た目に近い自然な色合いで撮影できます。

そして、月撮影に欠かせないのが三脚です。望遠レンズは少しのブレも大きく影響するため、カメラを三脚にしっかり固定しましょう。さらにシャッターを押す瞬間のブレを防ぐため、セルフタイマー(2秒など)やレリーズ(リモートシャッター)を使うことを強くおすすめします。

望遠レンズの選び方 | 月の撮影になぜ必要?

望遠レンズとは、遠くにある被写体を大きく写すためのレンズです。焦点距離が100mm以上のレンズが一般的に望遠レンズと呼ばれます。

夜空に輝く月は、肉眼では大きく見えても、いざカメラで撮ると小さく点のように写ってしまった経験はありませんか?物理的に近づけない月のような被写体を大きく、ディテール豊かに切り取りたい、そういったシチュエーションで望遠レンズは必須のアイテムとなります。

本記事では、初めて月撮影に挑戦する方向けのレンズから、本格的な作品作りを目指す方に向けた高性能な望遠レンズまで幅広くご紹介します。

何mmくらいの焦点距離を選ぶのがおすすめ?

一口に望遠レンズと言っても、各メーカーから様々な種類が発売されており、どれを選べばいいか迷ってしまうかもしれません。

月をどのくらいの大きさで、どのように撮りたいかによって、おすすめの焦点距離は変わってきます。

焦点距離別の撮りたいイメージ

○ 100mm~300mm

ビルや山などの風景と一緒に月を写し込み、情緒ある一枚を撮りたい場合におすすめ。

○ 300mm~600mm

月を主役にしつつ、構図の自由度も確保したい場合に最適。月の模様も少しずつ見えてきます。

○ 1000mm以上

月の表面にあるクレーターをはっきりと捉えたい場合に。迫力満点の月のアップ写真が狙えます。

まずは300mmから400mm程度の焦点距離を持つレンズを選ぶと、月の存在感をしっかり表現できるのでおすすめです。さらに迫力を求めるなら、600mm以上の超望遠レンズが威力を発揮します。物足りない場合はトリミングやクロップ、テレコンバーターのご使用で補うことも可能です。

また、初めての月撮影には望遠ズームレンズを選ぶことを強くおすすめします。

ズームができない単焦点レンズは画質に優れるものが多いですが、月は意外と速く動くため、構図を微調整しやすいズームレンズの方が圧倒的に便利です。焦点距離を自由に変えられることで、風景を入れたり、月にグッと寄ったりと、表現の幅が大きく広がります。

お持ちのカメラのセンサーサイズをチェック

望遠レンズを選ぶにあたって、ご自身のカメラに搭載されているセンサーサイズを確認することが重要です。センサーサイズによって、レンズに記載されている焦点距離が実際にはどのくらいの画角になるかが変わるためです。

センサーサイズごとの換算の仕方

○ フルサイズ・・・1.0倍(等倍)

○ APS-C・・・1.5倍(Canonは1.6倍)

○ マイクロフォーサーズ・・・2.0倍

例えば、400mm相当の望遠効果が欲しい場合、フルサイズ機ならそのまま400mmのレンズを選びます。しかし、APS-C機なら約250mm~266mm、マイクロフォーサーズ機なら200mmのレンズを選ぶと、それぞれ約400mm相当の画角で撮影できます。つまり、APS-Cやマイクロフォーサーズは、より短い焦点距離のレンズで、より大きく月を写せるというメリットがあります。

新品と中古の違いについて

レンズを購入する際に気になるのが新品と中古の差。

新製品から旧商品まで、カメラ機材は新品/中古品が溢れていて迷ってしまう事も多いと思います。マップカメラも新品/中古品それぞれ扱っておりますので、当店のサービスを基準にメリットをまとめてみました。

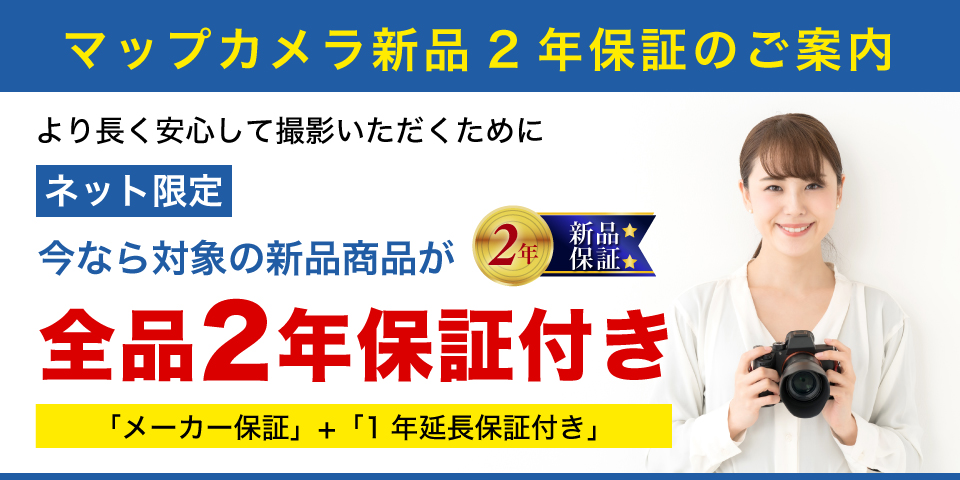

新品で購入するメリット

○ メーカー保証が付いてくる

一般的なカメラやレンズについては基本1年間のメーカー保証が付いており、故障や不具合があった場合にメーカーの窓口にて修理が可能です。さらにMapCamera.comでご購入の際は通常一年保証のカメラについては追加で一年付いて合計二年の保証になっており、長く安心して使っていただけるようになっております。

○ ファーストオーナーになれる

中古とは異なり汚れや傷や使用感がなく、気持ちよく使い始めることが出来ます。

中古品を購入するメリット

○ 新品より安く購入できる

中古品のメリットは何より安く購入出来るというところが一番のメリットです。節約した分で旅行を楽しんだり、追加でレンズフィルター等の撮影機材の購入資金に充てることもできます。

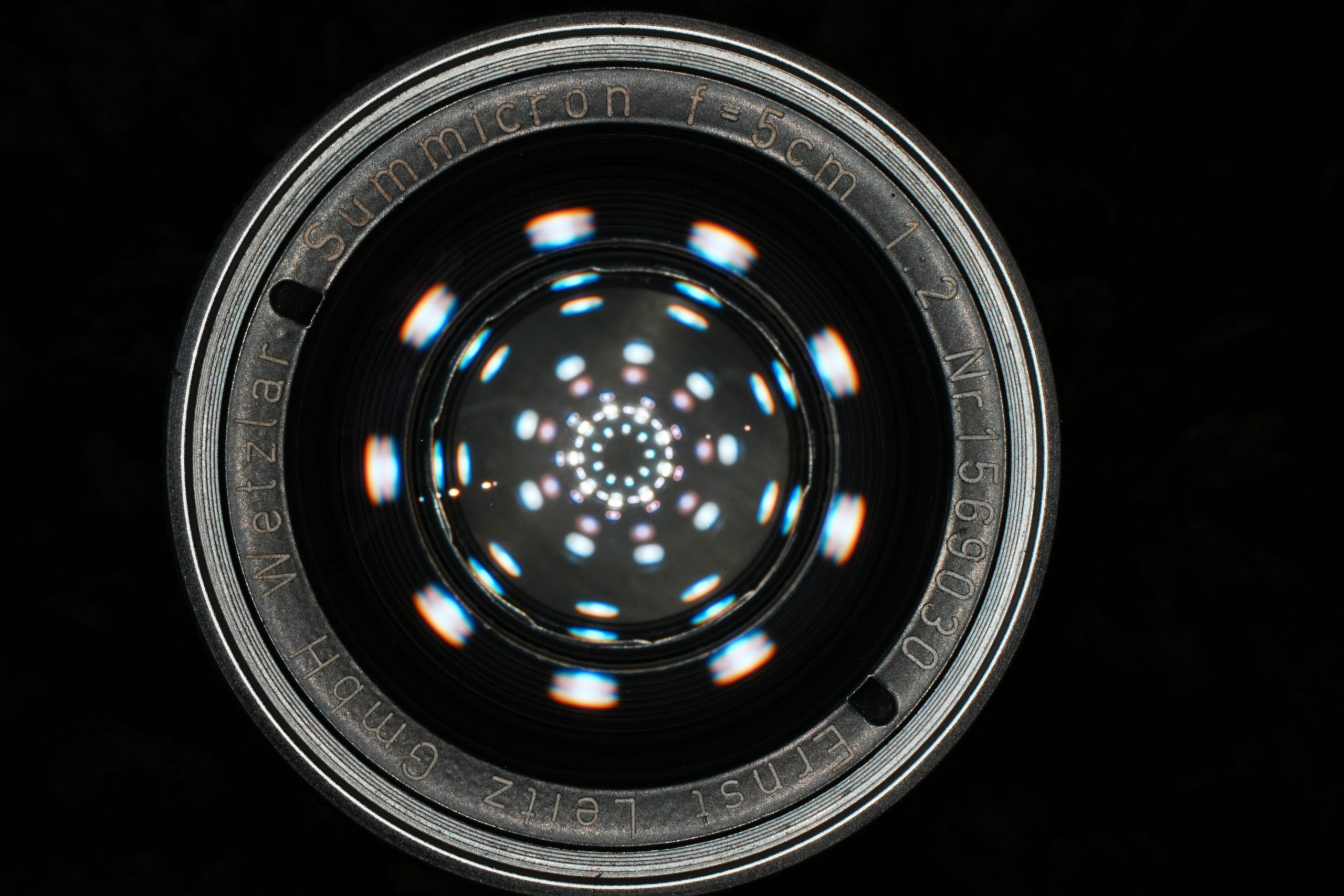

○ 旧モデルを買うことが出来る

新品は基本的に最新モデルが更新された場合、その一つ前のモデルは販売終了してしまうことが多いです。中古であれば、そういった販売終了してしまった旧モデルも購入することが出来ます。ご自身の用途に合ったカメラを新旧世代から選ぶ頃が出来るのもメリットの一つ。

安くお買い得に購入できる、中古商品には多少なりデメリットは存在します。

多くの方が想像するデメリットというと、製品の不具合に関する部分であったり、保証の部分だと思います。

中古は新品と異なりワンオーナー以上の商品なので、経年使用による不具合などが起こりやすいと考えている方も多いのではないでしょうか。

ですが、そこはご安心ください!

カメラ専門店の安心の中古品質

○ マップカメラはカメラ専門店として、中古カメラについても万全の体制でサポートしています!

専門の修理業者および弊社専門スタッフにて必ずメンテナンスを実施。必要に応じて部品交換や細部清掃を行っています。

例えば、レンズであれば全数点検と動作チェックを行い、撮影に影響のあるチリ・ホコリの写り込みや不具合があった場合はそれらを取り除いたのち販売させていただいております。

○ 業界屈指の1年保証付き!新品商品と同様に末永くご利用頂けます。

一般的には1か月~6ヶ月の販売店が多い中、マップカメラでは最長クラスの1年保証を実現!長期保証をお約束できるのは確かなメンテナンス品質の裏付けでもあります。

マップカメラであれば、新品・中古どちらも安心してお求めいただけます。

どちらにもそれぞれに大きな魅力がありますので、ぜひご自身の二ーズに合わせてご選択ください。

専門店スタッフ厳選おすすめ望遠レンズ|おすすめポイントを解説します!

ここからは、数ある望遠レンズの中から月撮影に特におすすめのモデルを、コストパフォーマンスや人気の高さを基準に厳選してご紹介します。

初めての方でも扱いやすいモデルから、息をのむような一枚が撮れる上位モデルまで、専門店スタッフならではの視点で分かりやすくご案内いたします。

Canon(キヤノン)

RF-S55-210mm F5-7.1 IS STM

おすすめシチュエーション

○ 月撮影(入門) / 風景と月 / 天体写真

APS-CセンサーのEOS Rシリーズをお持ちの方に、まず最初の一本としておすすめしたいのがこのレンズです。非常に小型・軽量で、価格も手頃ながら、35mm判換算で約336mm相当の望遠撮影が楽しめます。

このレンズがあれば、風景の中に美しい月を配置した構図や、月を主役にした撮影も十分に可能です。強力な手ブレ補正も搭載しているので、三脚がない場面でも安心。月撮影の楽しさを手軽に味わうのに最適な一本です。

おすすめカメラボディ

○ EOS R10

小型・軽量なボディとの組み合わせは、機動性抜群。気軽に持ち出して月撮影に挑戦できます。

○ EOS R50

さらにコンパクトなボディとの相性も抜群。カメラ初心者の方が月撮影を始めるのに最適な組み合わせです。

RF200-800mm F6.3-9 IS USM

おすすめシチュエーション

○ 月のクレーター撮影 / 野鳥 / 飛行機

800mmという圧巻の超望遠域をカバーしながら、比較的手に取りやすい価格を実現した革新的なズームレンズです。これまで非常に高価でなければ届かなかった世界を、ぐっと身近にしてくれます。

このレンズの最大の魅力は、なんといっても月のクレーターを画面いっぱいに写し取れること。月の表面の凹凸まで詳細に捉えることができ、まるで天体望遠鏡を覗いているかのような感動的な写真を撮ることが可能です。本格的な月撮影に挑戦したいなら、間違いなくおすすめの一本です。

おすすめカメラボディ

○ EOS R7

APS-C機と組み合わせることで、なんと1280mm相当の驚異的な超望遠に。月の撮影において最強の組み合わせの一つです。

○ EOS R6 MarkII / EOS R6 MarkII

優れた高感度性能を持つボディとの組み合わせで、月の光が弱い条件下でもノイズの少ないクリアな画質が得られます。

RF1200mm F8 L IS USM

おすすめシチュエーション

○ 月面の詳細撮影 / 惑星撮影 / プロレベルの天体写真

1200mmという、もはや天体望遠鏡の領域に達する焦点距離を持つ究極の超望遠レンズです。Canonの最高峰「Lレンズ」の名に恥じない、圧倒的な解像力と描写性能を誇ります。

このレンズを使えば、月の特定のクレーターや「海」と呼ばれる地形をクローズアップで撮影することが可能になります。月面を探査しているかのような、緻密で迫力に満ちた作品を撮りたいフォトグラファーにとって、これ以上の選択肢はありません。まさに「究極の月撮影レンズ」と言えるでしょう。

おすすめカメラボディ

○ EOS R5 / EOS R5 Mark II

約4500万画素の高画素センサーが、このレンズの持つ驚異的な解像力を余すところなく引き出します。トリミングしても画質が劣化しにくく、作品作りの自由度が高まります。

○ EOS R1

プロフェッショナルモデルの堅牢性と高速AF性能は、一瞬のシャッターチャンスも逃しません。最高の機材で最高の月を狙う方に。

SONY(ソニー)

E 55-210mm F4.5-6.3 OSS SEL55210

おすすめシチュエーション

○ 月撮影(入門) / 風景と月 / 天体写真

SONYのAPS-Cミラーレスカメラのダブルズームキットに含まれることも多い、定番の望遠ズームレンズです。35mm判換算で最大315mm相当の望遠撮影が可能で、月撮影の入門には十分な性能を持っています。

中古市場でも豊富に流通しており、非常にリーズナブルに手に入れることができるのが最大の魅力。まずはこのレンズで望遠撮影の基本を学び、月を撮る楽しさを体験してみてください。光学式手ブレ補正も内蔵しており、安定した撮影をサポートしてくれます。

おすすめカメラボディ

○ α6400

コンパクトなボディとレンズのバランスが良く、手軽な月撮影システムが完成します。

○ ZV-E10 / ZV-E10 II

動画性能に優れたモデルですが、静止画撮影にももちろん対応。コストを抑えて月撮影を始めたい方におすすめです。

FE 400-800mm F6.3-8 G OSS SEL400800G

おすすめシチュエーション

○ 月のクレーター撮影 / 野鳥 / 飛行機 / モータースポーツ

αレンズで初めて焦点距離800mmをカバーする、待望の超望遠ズームGレンズです。このレンズ一本で、これまで手の届かなかった月面の詳細な世界を捉えることが可能になります。

Gレンズならではの高い解像性能で月のクレーターをシャープに描き出すのはもちろん、別売りのテレコンバーターを装着すれば最大1600mmという異次元の領域へ。まさに月面探査をしているかのような撮影が楽しめます。重心変化の少ないインナーズーム方式採用で、三脚上での構図調整もスムーズ。本格的な月撮影を目指すSONYユーザーにとって、新たなスタンダードとなる一本です。

おすすめカメラボディ

○ α7IV

オールラウンドに高い性能を持つα7IVとの組み合わせは、月撮影はもちろん、様々なジャンルで活躍する鉄板のコンビです。

○ α6700

APS-Cのフラッグシップ機と組み合わせることで、1200mm相当の超望遠システムが完成。被写体認識AFも強力で、月を正確に捉え続けます。

FE 600mm F4 GM OSS SEL600F40GM

おすすめシチュエーション

○ 最高品質の月面写真 / プロレベルの天体写真 / 野生動物

SONYが誇る最高峰レンズシリーズ「G Master」に属する、究極の600mm単焦点レンズです。その描写力は他のレンズとは一線を画し、息をのむほどの解像感とクリアな画質を実現します。

開放F値がF4と非常に明るいため、月だけでなく、より暗い星雲や星団などの天体撮影にも威力を発揮します。価格も性能もプロフェッショナル仕様ですが、最高の機材でしか撮れない一枚を追求するならば、これ以上ない選択です。月面の微細なディテールまで、完璧に描き出してくれるでしょう。上記の写真は『α9』に『2x Teleconverter SEL20TC』を装着して撮影されたもの。そのクリアさは流石の一言に尽きます。

おすすめカメラボディ

○ α7RV

約6100万画素の高画素センサーが、G Masterレンズの性能を限界まで引き出します。月面のディテールを、これでもかというほど精細に記録できます。

○ α1II

高速性能と高画素を両立したフラッグシップ機。月が雲間から顔を出す一瞬など、どんな状況でも確実な撮影を可能にします。

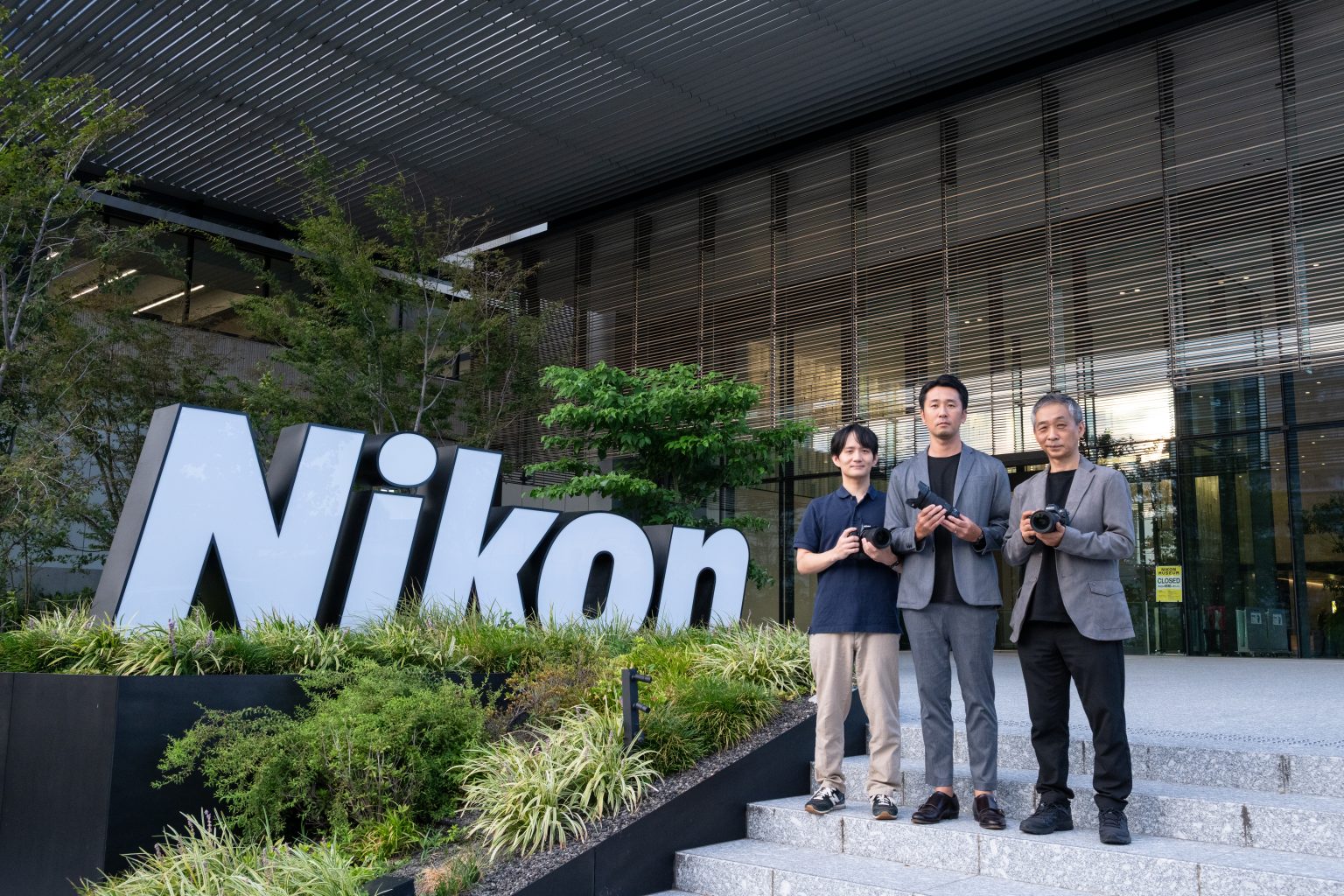

Nikon(ニコン)

NIKKOR Z DX 50-250mm F4.5-6.3 VR

おすすめシチュエーション

○ 月撮影(入門) / 風景と月 / 天体写真

Nikon ZマウントのAPS-C(DXフォーマット)ユーザーにとって、最高の入門用望遠レンズです。沈胴式機構を採用しているため、持ち運び時は非常にコンパクト。それでいて望遠端では35mm判換算で375mm相当の迫力ある撮影が可能です。

月をある程度の大きさで捉えるには十分な焦点距離であり、コストパフォーマンスは抜群。強力な手ブレ補正(VR機構)も搭載しているため、手持ちでの撮影もサポートしてくれます。Z fcやZ 50、Z 30ユーザーの方は、ぜひ持っておきたい一本です。

おすすめカメラボディ

○ Z fc

クラシカルなデザインのボディとコンパクトなレンズの組み合わせは、見た目もおしゃれ。撮影のモチベーションが上がります。

○ Z50II

深いグリップを持つZ50IIとの組み合わせは、望遠撮影時のホールディング性に優れ、安定した撮影が可能です。

NIKKOR Z 180-600mm F5.6-6.3 VR

おすすめシチュエーション

○ 月のクレーター撮影 / 野鳥 / 飛行機

発売以来、絶大な人気を誇るNikon Zマウント用の超望遠ズームレンズ。600mmまでの広い焦点距離をカバーし、月のクローズアップ撮影に絶大な威力を発揮します。

インナーズーム方式を採用しているため、ズーム操作をしても重心バランスが崩れにくく、三脚での撮影も非常にスムーズ。描写性能も高く、月の海やクレーターの質感をシャープに描き出します。DXフォーマットのカメラと組み合わせれば、900mm相当の超望遠撮影が可能になり、月をさらに大きく捉えることができます。上記の写真は『Z9』に『Z TELECONVERTER TC-2.0x』を組み合わせて撮影されたもの。焦点距離は1200mmです。

おすすめカメラボディ

○ Z6II / Z7II

バランスの取れたフルサイズ機との組み合わせで、高画質な月撮影が楽しめます。コストと性能のバランスが非常に良い選択です。

○ Z5II

エントリーモデルでありながらも高い性能を有しているZ5II。本レンズだと性能を持て余すことはありませんのでおすすめの組み合わせです。

○ Z f

意外な組み合わせかもしれませんが、高感度性能に優れたZ fと組み合わせることで、ノイズの少ない美しい月を撮影できます。

NIKKOR Z 800mm F6.3 VR S

おすすめシチュエーション

○ 月面の詳細撮影 / 野鳥 / 航空機

800mmという超望遠でありながら、PFレンズという特殊レンズを採用することで、驚くほどの小型・軽量化を実現した革命的なレンズです。従来の800mmレンズのイメージを覆す取り回しの良さで、手持ちでの月撮影さえ可能にします。

描写力はNikon最高峰のS-Line。月の微細なクレーターの輪郭まで、驚くほどシャープかつクリアに描き出します。ズームはできませんが、「800mmで月を撮る」という明確な目的があるならば、最高の相棒となるでしょう。その軽さは、撮影場所への移動やセッティングの負担を大幅に軽減してくれます。

おすすめカメラボディ

○ Z6III

部分積層搭載で深いグリップが安定したハンドリングを実現しているので、安定した撮影が行えます。

○ Z8

フラッグシップ機Z9の性能を小型ボディに凝縮したZ8との組み合わせは、AF性能、描写力ともに最高レベル。まさに鬼に金棒です。

○ Z9

プロフェッショナル機の堅牢なボディは、このレンズとのバランスが完璧。強力な手ブレ補正と合わせて、安定した撮影を実現します。

FUJIFILM(フジフイルム)

フジノン XF55-200mm F3.5-4.8 R LM OIS

おすすめシチュエーション

○ 風景と月 / 月のクローズアップ(入門)

キットレンズからのステップアップに最適な、高画質望遠ズームレンズです。35mm判換算で84mmから305mm相当までをカバーし、風景の中の月はもちろん、ある程度クローズアップした月の撮影まで柔軟に対応できます。

XFレンズならではの高い解像力と、F3.5-4.8という明るめのF値が魅力。リニアモーターによる高速AFと強力な手ブレ補正も搭載しており、快適な撮影が可能です。月のシャープなディテールを描写したい方に、まずおすすめしたい一本です。

おすすめのカメラボディ

○ X-T5

高画素センサーの性能を、このレンズの高い解像力が引き出します。月面のディテールをより精細に記録できます。

○ X-S20

小型なボディとのバランスも良く、手軽に高画質な望遠撮影システムを構築できます。

フジノン XF150-600mm F5.6-8 R LM OIS WR

おすすめシチュエーション

○ 月のクレーター撮影 / 野鳥 / 飛行機

富士フイルムユーザー待望の、純正超望遠ズームレンズです。35mm判換算で229mmから、なんと914mm相当という驚異的な望遠域をカバー。これ一本あれば、風景の中の小さな月から、クレーターが詳細にわかるほどのドアップまで、あらゆる月写真を撮ることが可能です。

インナーズーム採用で使い勝手も良く、防塵防滴仕様(WR)なので、夜露が気になる環境でも安心して撮影に集中できます。本格的な月撮影に挑む富士フイルムユーザーにとって、最強のツールとなるでしょう。

おすすめポイント

○ X-H2 / X-H2S

フラッグシップ機の堅牢なボディと高性能AFが、このレンズの性能を最大限に引き出します。安定した撮影が可能です。

○ X-T5

約4020万画素の高画素センサーが、914mm相当の超望遠で捉えた月のディテールを克明に記録します。

フジノン XF500mm F5.6 R LM OIS WR

おすすめシチュエーション

○ 月面の詳細撮影 / 野鳥 / 航空機

35mm判換算で762mm相当となる、比較的新しい超望遠単焦点レンズです。最大の特長は、このクラスのレンズとしては驚異的な軽さとコンパクトさ。手持ちでも振り回せるほどの機動性を持ちながら、単焦点ならではの圧倒的な解像力を誇ります。

ズームレンズの利便性よりも、とにかく最高の画質で月を切り取りたいという方に最適です。月の輪郭、クレーターの影、そのすべてを驚くほどシャープに捉えることができます。まさに「切れ味」という言葉がふさわしい一本です。

おすすめのカメラボディ

○ X-H2S

積層型センサーによる高速AFと強力な手ブレ補正で、このレンズの性能をフルに活かせます。最高の画質を求めるならこの組み合わせ。

○ X-T5

高画素機であるX-T5と組み合わせれば、トリミング耐性も向上。762mm相当の画角から、さらに月を切り出すことも可能です。

OLYMPUS / OM SYSTEM

M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 II

おすすめシチュエーション

○ 月のクローズアップ(入門) / 風景と月

35mm判換算で150-600mm相当という超望遠域をカバーしながら、驚くほどの小型軽量設計を実現したレンズです。この軽さと焦点距離の両立は、マイクロフォーサーズならではの大きな魅力と言えるでしょう。

月を大きく捉えるのに十分な600mm相当の焦点距離を手軽に持ち運べるため、本格的な月撮影の入門に最適です。クリアでシャープな描写性能にも定評があります。

おすすめのカメラボディ

○ OM SYSTEM OM-5

小型なボディとレンズのバランスが良く、機動性に優れた超望遠システムが完成します。

○ OM-D E-M10 Mark IV

ボディ内手ブレ補正と組み合わせることで、600mm相当の手持ち撮影も安定します。コストパフォーマンスに優れた組み合わせです。

M.ZUIKO DIGITAL ED 150-600mm F5.0-6.3 IS

おすすめシチュエーション

○ 月のクレーター撮影 / 野鳥 / 飛行機

35mm判換算で最大1200mm相当という、驚異的な超望遠撮影を手持ちで可能にするレンズです。このレンズ一本あれば、月のクレーターを画面いっぱいに捉える迫力満点の写真を撮ることができます。

強力なレンズ内手ブレ補正と、対応ボディとの「5軸シンクロ手ぶれ補正」を組み合わせることで、三脚が使えない場所でも安定した撮影が可能。月撮影の表現の幅を大きく広げてくれる一本です。

おすすめのカメラボディ

○ OM SYSTEM OM-1

フラッグシップ機の強力な手ブレ補正とAI被写体認識AFが、1200mm相当の超望遠撮影を強力にサポートします。

○ OM-D E-M1 Mark III

小型軽量ながらプロフェッショナルな性能を持つボディとの組み合わせは、機動性と画質を両立できます。

M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO

おすすめシチュエーション

○ 最高品質の月面写真 / プロレベルの天体写真 / 野生動物

内蔵の1.25倍テレコンバーターを使用することで、35mm判換算1000mm相当の焦点距離をF5.6の明るさで実現する、まさに究極の超望遠ズームレンズです。PROレンズならではの圧倒的な解像力は、月の微細なクレーターや地形を驚くほど鮮明に描き出します。

ズーム全域でF4.5(テレコン使用時F5.6)という明るさを維持しており、月だけでなく、より光の弱い星雲などの撮影にも対応可能。最高の画質で月を作品として撮りたい方に、これ以上ない選択肢となるでしょう。

おすすめのカメラボディ

○ OM SYSTEM OM-1 Mark II

最新の画像処理エンジンとAI被写体認識AFが、このレンズの持つ最高の光学性能を最大限に引き出します。

○ OM SYSTEM OM-5

比較的小型なボディと組み合わせることで、1000mm相当の超望遠システムを驚くほどコンパクトに運用できます。

↓お得なテレコンバーターセットはこちら↓

Panasonic

LUMIX G VARIO 100-300mm F4.0-5.6 II POWER O.I.S.

おすすめシチュエーション

○ 月のクローズアップ(入門) / 風景と月

35mm判換算で200-600mm相当の超望遠域を、手軽に持ち運べるサイズで実現した人気の望遠ズームレンズです。600mm相当の画角があれば、月のクレーターをはっきりと写すことができ、月撮影の醍醐味を存分に味わえます。強力な手ブレ補正「POWER O.I.S.」も搭載しており、手持ち撮影を強力にサポート。防塵・防滴仕様のため、フィールドでの撮影も安心です。

おすすめのカメラボディ

○ LUMIX G9PROII

フラッグシップ機の優れたAF性能と手ブレ補正が、600mm相当の超望遠撮影をより確実なものにします。

○ LUMIX G100D

小型・軽量なボディとの組み合わせで、機動力を損なわずに超望遠撮影を楽しむことができます。

LEICA DG VARIO-ELMAR 100-400mm F4.0-6.3 II ASPH. POWER O.I.S.

おすすめシチュエーション

○ 月のクレーター撮影 / 野鳥 / 飛行機

ライカの厳しい光学基準をクリアした、高性能な超望遠ズームレンズです。35mm判換算で200-800mm相当という圧巻の焦点距離を誇り、月のクレーターをシャープに捉えることができます。別売のテレコンバーターに対応し、最大1600mm相当での撮影も可能。ライカの名に恥じない卓越した描写力で、月面を克明に描き出します。

おすすめのカメラボディ

○ LUMIX G9PROII

フラッグシップ機の高速AFと強力な手ブレ補正が、800mm相当の超望遠撮影を強力にサポートします。

○ LUMIX S5II

フルサイズセンサーのカメラと組み合わせれば、高感度性能を活かしたノイズの少ない月撮影が可能です。

LUMIX S 70-300mm F4.5-5.6 MACRO O.I.S S-R70300

おすすめシチュエーション

○ 風景と月 / 月のクローズアップ

フルサイズ対応のLマウント用望遠ズームレンズ。300mmの焦点距離は、風景の中に月を配置したり、ある程度月に寄った写真を撮るのに最適です。最新の光学設計により、ズーム全域で高い解像力を発揮し、月のディテールをシャープに描写します。ハーフマクロ撮影にも対応しており、月撮影だけでなく、様々な被写体で活躍する汎用性の高い一本です。

おすすめのカメラボディ

○ LUMIX S5II

像面位相差AFを搭載したボディとの組み合わせで、高速かつ正確なピント合わせが可能です。

○ LUMIX S9

小型・軽量なフルサイズミラーレスと組み合わせれば、手軽に高画質な月撮影が楽しめます。

レンズ選びならサードパーティ製もおすすめ

レンズを選ぶ際には、カメラメーカー純正品だけでなく、「サードパーティ製」のレンズも選択肢に入れることを強くおすすめします。

サードパーティ製レンズとは、カメラメーカーとは別の、レンズ開発を専門とするメーカーが作ったレンズのことです。代表的なメーカーにSIGMA(シグマ)やTAMRON(タムロン)があり、純正レンズに匹敵する、あるいはそれを超えるようなユニークで高性能なレンズを、魅力的な価格で提供しています。

月撮影に最適な超望遠レンズも数多くラインナップされているので、その中から特におすすめのモデルをご紹介します。

SIGMA(シグマ)

Sports 60-600mm F4.5-6.3 DG DN OS

おすすめシチュエーション

○ 風景と月 / 月のクローズアップ / あらゆる望遠撮影

対応カメラマウント

○ ソニーEマウント / ライカSL/TLマウント

標準域の60mmから超望遠の600mmまで、なんと10倍ものズーム比を誇る、唯一無二の超望遠ズームレンズです。

このレンズが一本あれば、広角側で風景の中に月を点景として写し、次の瞬間には望遠端で月のクレーターを大写しにする、といった撮影がレンズ交換なしで可能になります。月が昇り始める瞬間から空高くに昇るまで、刻々と変わる状況に柔軟に対応できる万能性は、他のレンズにはない大きな魅力です。描写性能もSIGMAのSportsラインならではの高いレベルを誇ります。

おすすめカメラボディ

○ SONY α7IV

オールラウンドな性能を持つα7IVと組み合わせることで、このレンズの万能性を最大限に活かすことができます。

○ Panasonic S5II / S5IIX

Lマウントユーザーにとって、このレンズは月撮影の強力な選択肢となります。像面位相差AFに対応したボディで快適な撮影が可能です。

Sports 300-600mm F4 DG OS

おすすめシチュエーション

○ 最高品質の月面写真 / プロレベルの天体写真 / スポーツ

対応カメラマウント

○ ソニーEマウント / ライカSL/TLマウント

「600mm F4にズームの自由を」という革新的なコンセプトから生まれた、大口径超望遠ズームレンズです。単焦点レンズに匹敵する極めて高い光学性能と、F4通しの明るさを、300mmから600mmのズーム域で実現しています。

FLDガラス6枚など贅沢な硝材を用いた光学設計により、月の輪郭やクレーターの微細なディテールを驚くほどシャープに描写。リニアモーターHLAによる高速AFと、5.5段の強力な手ブレ補正OS2が、雲の切れ間などの一瞬のチャンスも逃しません。最高の画質で月を撮りたい、しかし構図の自由度も欲しい、そんなプロフェッショナルの要求に応える究極の一本です。

おすすめカメラボディ

○ SONY α1II

高速・高画素を両立したフラッグシップ機との組み合わせで、このレンズのポテンシャルを最大限に引き出します。

○ SONY α7RV

約6100万画素の高画素センサーが、このレンズの圧倒的な解像力を余すことなく受け止め、驚異的に精細な月面写真を記録します。

TAMRON(タムロン)

150-500mm F5-6.7 Di III VC VXD/Model A057

おすすめシチュエーション

○ 月のクローズアップ / 手持ちでの月撮影 / 野鳥

対応カメラマウント

○ ソニーEマウント / フジフイルムXマウント / ニコンZマウント

500mmクラスの超望遠ズームでありながら、驚くほどコンパクトなサイズ感を実現した人気のレンズです。手持ち撮影も十分に可能なサイズと重量で、三脚を立てるのが難しい場所でも気軽に月を狙うことができます。

小型軽量ながら描写力は非常に高く、500mmの望遠端でも月のディテールをシャープに捉えます。強力な手ブレ補正(VC)も搭載しており、手持ち撮影を強力にアシスト。対応マウントが豊富なのも嬉しいポイントで、多くのユーザーにとって月撮影の有力な選択肢となる一本です。

おすすめカメラボディ

○ SONY α7IV

SONYの定番フルサイズ機との組み合わせで、コンパクトかつ高画質な月撮影システムが完成します。

○ FUJIFILM X-T5

Xマウント版は換算750mm相当に。高画素なX-T5と組み合わせることで、精細な月面写真が狙えます。

○ Nikon Z6III

Zマウントユーザーにも、純正レンズとは一味違った選択肢としておすすめです。バランスの良い組み合わせです。

まとめ │ 関連記事のご紹介

今回は、中秋の名月を美しく撮るためにおすすめの望遠レンズをご紹介させていただきました。

月撮影以外にも、野鳥や飛行機、モータースポーツ、動物園など、望遠レンズは様々なシーンで活躍してくれる非常に汎用性の高いレンズです。

最近のカメラは性能が向上し、三脚とレリーズを使えば初心者の方でも驚くほど綺麗な月の写真が撮れるようになっています。

新しいレンズとの出会いは、あなたの写真ライフをさらに豊かで楽しいものにしてくれるはずです。

この記事が、あなたにピッタリな望遠レンズと出会うきっかけになることを願っています。

また、本記事以外にも初めてのカメラ選びやカメラを選んだあとのレンズ選びなど、カメラライフを充実させる関連記事をご紹介させていただきます。ぜひ、こちらも合わせてご覧ください。

これからカメラを始める方に向けてカメラの選び方とおすすめのカメラを9選、専門店スタッフが厳選した記事はこちらから確認出来ます。

これからカメラを始める方に向けてカメラの選び方とおすすめのカメラを9選、専門店スタッフが厳選した記事はこちらから確認出来ます。

カメラのステップアップをご検討中の方向けに初心者~中級者の方おすすめのカメラを16選ご紹介しております。

こちらの記事もぜひ合わせて確認してみてください。

もっと小型で、もっとコンパクトでもっと遊びが欲しい。そんなカメラをお探しの方はぜひコンパクトデジタルカメラをおすすめします!

カメラをお持ちの方でも、ちょっと手に取ってみたくなるような小さいカメラを。本格的な高画質ではなく平成レトロを感じるようなエモい写りをしてくれるカメラを厳選してご紹介。

F3.4 1/640秒 ISO64

F3.4 1/640秒 ISO64 F8 1/250秒 ISO64

F8 1/250秒 ISO64

F4.8 1/250秒 ISO64

F4.8 1/250秒 ISO64

絞り:F6.3 / シャッタースピード:1/50秒 / ISO:200 / 焦点距離:230mm (×1.5クロップ) / WB:晴天

絞り:F6.3 / シャッタースピード:1/50秒 / ISO:200 / 焦点距離:230mm (×1.5クロップ) / WB:晴天

長じてからも文房具好きは変わらず、

長じてからも文房具好きは変わらず、 使用頻度は低いですが香水も好きなもののひとつ。

使用頻度は低いですが香水も好きなもののひとつ。

F5.6 1/2000秒 ISO800

F5.6 1/2000秒 ISO800 F2.5 1/800秒 ISO64

F2.5 1/800秒 ISO64 F2.5 1/600秒 ISO64

F2.5 1/600秒 ISO64 F10 1/80秒 ISO64

F10 1/80秒 ISO64

F2.5 1/1000秒 ISO64

F2.5 1/1000秒 ISO64 F2.5 1/20秒 ISO3200

F2.5 1/20秒 ISO3200