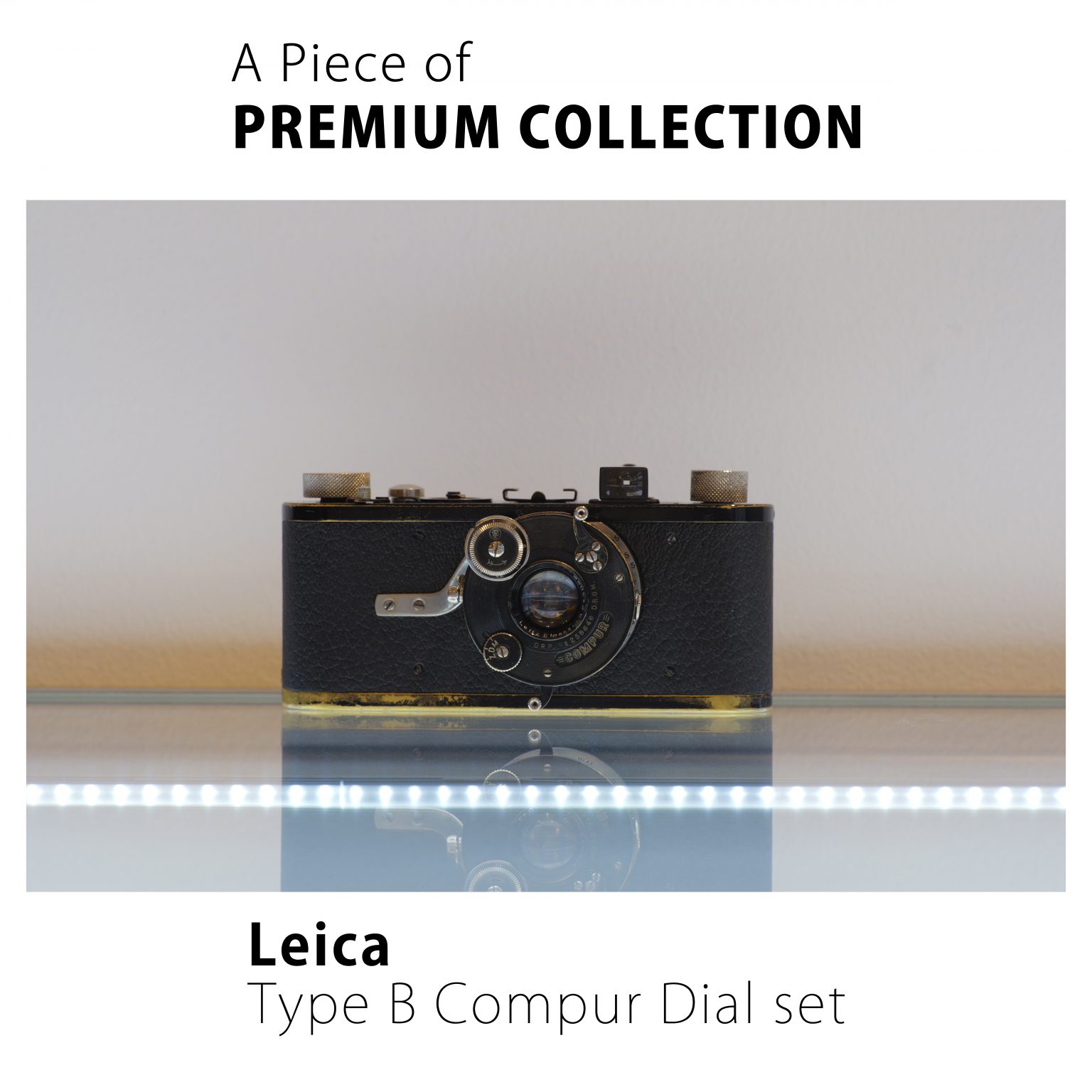

MapCameraで取り扱う中古品の中で、流通数や生産数が少ない希少品や限定モデルなどに与えられる名称、「PREMIUM COLLECTION」。

本シリーズでは、A Piece of PREMIUM COLLECTIONと称し、そんな製品たちを一つずつ紹介いたします。

第四弾は、バルナック型ライカより B型 旧エルマー付きをピックアップ。

いかにもビンテージカメラという見た目とレンズに据え付けされた大きなシャッターユニット。その独特な出で立ちには、どのような所以が隠されているのでしょうか。

1.バルナック博士の発明

一般的にバルナックライカと言えば、オスカー・バルナック博士が1914年に発明した「ウル・ライカ」から始まり、「IIIg」までのモデルを指します。

映画用ロールフィルムの2コマ分、36×24mmを1カットとして転用することで、当時、主流であった中判カメラや大判カメラに比べ、はるかに小さい筐体のシステムにできた画期的なカメラです。これが135フィルムを使用する史上初の実用的な写真用カメラとなりました。

「Leica」という今のブランドネームは、「Leitz Camera」から取られており、Leitzとは、エルンスト・ライツが創業した企業です。ライツ社は、20世紀以降需要が拡大した顕微鏡などの光学機器の製造を行っていました。

以降、ウル・ライカから改良が施された「ライカ I型」が1925年、ライプツィヒの見本市で展示され、すぐに話題を呼ぶこととなりり、市販品として販売を開始後も成功を収め、のちの改良モデルへとつながっていきます。

Leicaは設計当初より「引き延ばしてプリントする」ためのカメラとして想定されており、引き延ばし機などのシステムもLeitz社より販売され、これもセールスとして成功を収めます。

今考えると、映画用フィルムへの着眼点や、システム構築への先見の明に驚かされるばかりです。

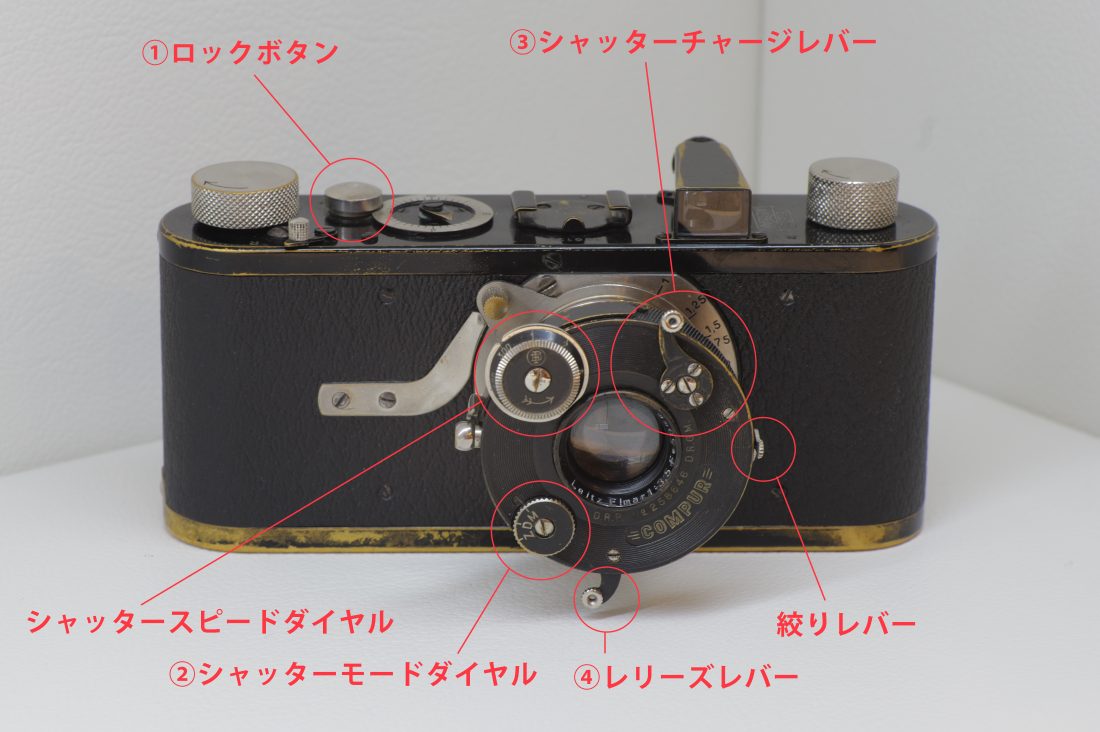

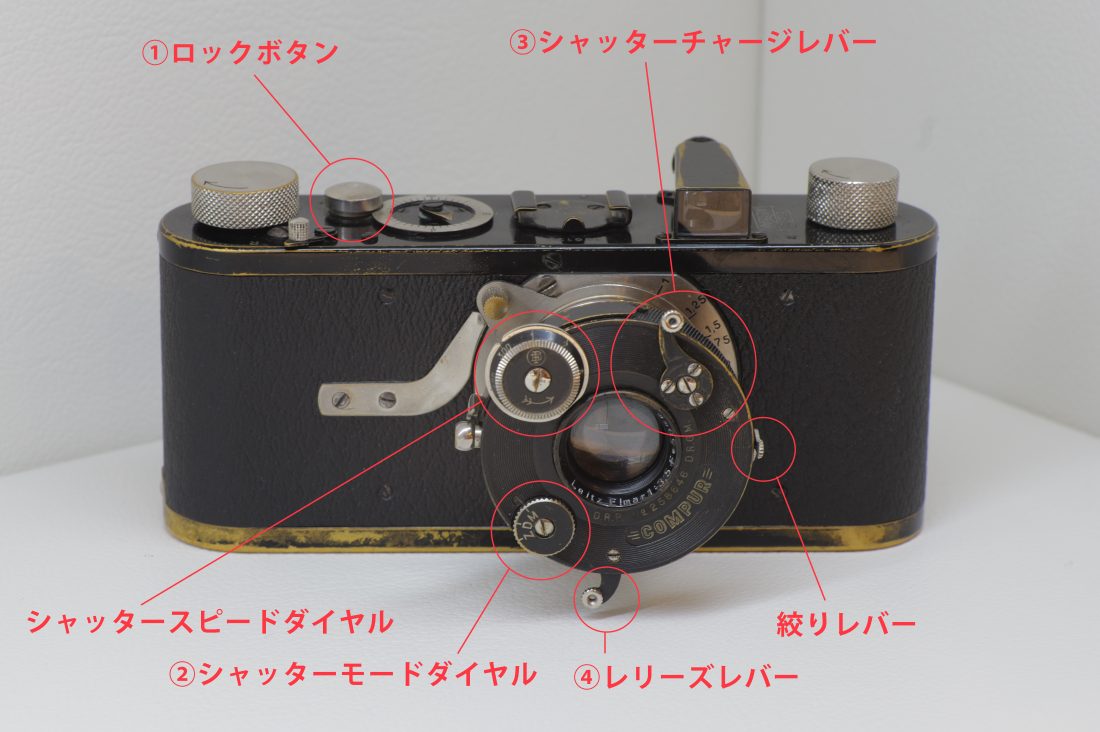

そして、こちらが本日取り上げるB型 旧コンパー付きです。

2.バルナックライカの系譜

さて、B型を深堀する前に。バルナックライカの歴史は、改良の歴史でもあります。年代と共に改良・仕様変更が行われ、ドイツ区分のローマ数字を用いた「I ~ III型」と、更にそれを細分化したアメリカ区分の「A~G型」といった型番の読み分けが存在します。

市販品として、初期の「Leica I型」では、量産品初期の「A型」に続き、スローシャッターに対応した「B型」、固定レンズだったレンズを、条件付きながらもスクリューマウントに変更しセット販売のレンズ交換式としたものを「C型」と呼称しています。

続く「Leica II」は、距離計連動機能が組み込まれ、カメラ単体で目測以外のフォーカシングを可能にたモデル。アメリカでは「D型」と呼ばれ、日本ではドイツとアメリカ呼称の間を取って「DII」と呼ばれます。

その次の「Standard」(アメリカではE型)は、距離計はオミットし、C型であったレンズ交換時の制限をなくし様々なレンズの取り付けができるようになりました。

この後の「Leica III」(アメリカではF型、日本ではDIII)」は、DIIの発展版となり、スローシャッターを搭載。ストラップ用のアイレットなども取り付けられました。

それまで1/500秒だったシャッタースピードを1/1000に拡張した「IIIa (米:G)」、ファインダーブロックがダイキャスト成型となった「IIIb 」、さらに全体がタイキャスト成型となった「IIIc」、セルフタイマーが搭載されたものの生産数が少なく希少な「IIId」、フラッシュ撮影のシンクロ接点が設けられた「IIIf」、そして名機「M3」の登場後に発売された最後のバルナック型ライカとして、近接のパララックス補正機能とブライトフレームを組み込まれた「IIIg」までのモデルが続きます。

これだけでもだいぶありますが、一部機能をオミットした廉価モデルや、軍事モデル、技術検証モデル、特殊生産モデル等、まだまだ枚挙の暇がありません。

一般的に実用的なバルナックライカとして使えるのは「DII」以降という意見が主流で、それより前のモデルはコレクター要素が強いことが多いです。

左がI型(A型)エルマー 50mm F3.5付き。右がバルナックライカの完成形のひとつであるIIIf。

3.B型 旧エルマーのあれこれ

A型ライカは、最高1/500 ~ 最低1/20秒のシャッターが搭載されていましたが、それより更に低速のスローシャッターが無く、搭載を望む声が多くありました。これに対し、Leicaが急遽あつらえたモデルこそ、「B型」に当たります。

B型はフリードリヒ・デッケル社の「コンパーシャッター」を搭載したモデルで、ダイアルセットモデルが旧型、リムセットモデルが新型と呼ばれ、いずれもレンズはエルマーが搭載されています。

左が後期型(新型)コンパーを搭載したリムセット。右が前期型(旧型)のダイヤルセット。左のほうが現代でもわかりやすい操作系に見えます。

デッケルのコンパーシャッターといえば、中判・大判の交換レンズのシャッターユニットとして非常に著名な存在であり、HASSELBLADやRolleiの交換レンズにも採用されていました。

このコンパーシャッターを搭載することにより最高1/300 ~ 最低1秒のシャッターを切ることができ、さらにバルブ撮影などにも対応しました。

・・・とはいえ、このコンパーシャッターは大変使いにくく不評だったようで、前後期あわせて1600台前後の生産数にとどまったとされています。したがって、現在では貴重な逸品となりつつあります。

新型コンパー。こちらモデルでも1000台に満たない台数しか流通していない模様。

また、その中でも旧型のダイヤルセット式は操作手順がやや複雑となります。

当社スタッフにB型旧コンパーの使用方法をまとめていただきましたので、下記にて記載いたします。

もしお買い求めを検討される際に、ご参考になりますと幸いです。

【撮影前】

・フィルム装填

他のバルナック型と同じ仕様です。

ただし、巻き上げ時に1枚毎にロックがかかる仕様のため、ロックされた①ボタンを押す必要があります。

空シャッターを1~2枚ほど切り、撮影をスタートします。

【撮影】

撮影時は、前面にある②のシャッターモードダイヤルをZDMのうちMに合わせてください。

それ以外のD/Mに関しては後述

1.チャージ

通常のカメラが巻き上げと同時にシャッターをチャージするのに対し、このカメラはシャッターと巻き上げが連動していないため、レンズ前面にある③レバーを右側に倒しシャッターをチャージをする必要があります。

2.レリーズ

レンズ下部にある④レバーを操作し(左手の指で引くイメージ)、シャッターを切ります。

3.巻き上げ

装填のところで説明した通り、1枚巻き上げた状態でロックされるため、撮影をしたらボタンを一度押してロックを解除し、再びロックされるまで巻き上げを行います。

このときフィルムカウンターの針が1周してから1目盛り進むギミックが楽しいので、お手に取る機会があればぜひご確認ください。

【撮影後】

これもバルナック同様にレバーをAからRに動かし、写真でいう左にある巻き戻しノブを矢印方向に回して巻き取りを行います。

この時、巻き取りが終わるまで例のボタンを押し続ける必要があります。

【ZDMのダイヤルの意味】

Z:レリーズのレバーを動かすとシャッターが開き、再びレバーを動かすと閉じます。

後続の機種でいうTと同じです。

D:レバーを引いている間シャッターが開いたままになります。指を離すと閉じます。

他の機種のバルブ撮影機能です。

M:通常の撮影モードです。

自分でシャッタースピードを決めることができます。

ちなみに、Zeit はドイツ語で「時間」、Dauer はドイツ語で「継続時間」、Moment はドイツ語で「瞬間」…とのことです。

折しもLeica I型登場から 100年の節目を記念し、各種催しが行われているLeica。

その100年の歴史の片隅でひょんなことから生まれたB型ライカは、いまや大変希少性の高い逸品となり、歴史の面白さを感じさせます。

なかなかお目にかかる機会の少ないこちらのカメラに触れ、たどってきたであろう数奇な運命に想いを馳せる。そんな回でした。

■今回ご紹介した機材はこちら↓

せっかくFUJIFILMのカメラを持っているので、いろいろなフィルムシミュレーションを試してみました。

せっかくFUJIFILMのカメラを持っているので、いろいろなフィルムシミュレーションを試してみました。

これはサンゴの下の方にいた魚にカメラを向けてズームしたところ、ちょうど目が合ってしまったような写りです。カメラ目線になっている魚が可愛いです。

これはサンゴの下の方にいた魚にカメラを向けてズームしたところ、ちょうど目が合ってしまったような写りです。カメラ目線になっている魚が可愛いです。 せいぜい2mぐらいだったと思いますがですが、潜って珊瑚の下を覗いたら魚がいました。とてもきれいに撮れています。撮影時の記録画質はRAW+LF(jpeg)ですが、今回ここにご紹介している写真はすべてjpegです。補正等なにもしないで投稿しています。正直、嬉しい驚きです。

せいぜい2mぐらいだったと思いますがですが、潜って珊瑚の下を覗いたら魚がいました。とてもきれいに撮れています。撮影時の記録画質はRAW+LF(jpeg)ですが、今回ここにご紹介している写真はすべてjpegです。補正等なにもしないで投稿しています。正直、嬉しい驚きです。

水面から下にカメラを向けて撮りました。TG-7には1/2.3 型のセンサーが搭載されています。コンパクトデジタルカメラでよく採用されているセンサーサイズです。フルサイズカメラの撮像素子の1/30の面積です。それでもこんな立体感のある描写になります。

水面から下にカメラを向けて撮りました。TG-7には1/2.3 型のセンサーが搭載されています。コンパクトデジタルカメラでよく採用されているセンサーサイズです。フルサイズカメラの撮像素子の1/30の面積です。それでもこんな立体感のある描写になります。 広角端の25mmで撮っています。至近距離でこのような大きな魚を撮るとなかなか迫力のある描写になります。この時は、このような魚が何匹も私を追い抜くように過ぎ去っていきました。

広角端の25mmで撮っています。至近距離でこのような大きな魚を撮るとなかなか迫力のある描写になります。この時は、このような魚が何匹も私を追い抜くように過ぎ去っていきました。 海の中で撮影すると、自分自身が静止できなかったり、浮いている状態など特に最初は不思議な感覚になります。でもそんな環境で簡単にサクサクと、しかも良い画質で撮影できるTG-7はアウトドアを楽しむのに最適なカメラです。

海の中で撮影すると、自分自身が静止できなかったり、浮いている状態など特に最初は不思議な感覚になります。でもそんな環境で簡単にサクサクと、しかも良い画質で撮影できるTG-7はアウトドアを楽しむのに最適なカメラです。

月の暗い部分は玄武岩、明るい部分は斜長岩と、それぞれ別の岩石で構成されています。

月の暗い部分は玄武岩、明るい部分は斜長岩と、それぞれ別の岩石で構成されています。

そしてピクセル等倍で切り抜いた写真です。

そしてピクセル等倍で切り抜いた写真です。