カメラ選ぶときの選択条件は、人によってさまざま。

性能ももちろん重要な要素ですが、私が特に大事にしているのは、ずばり「見た目」。

見た目が自分の好みでないと、せっかく購入したカメラも持ち出すことが億劫になってしまうかもしれません。

ミラーレスが主流になった昨今、一眼レフと比較して形状の制約を受けづらくなり、

革新的なスタイルから、クラシックデザインを意識したルックスまで、カメラの外観も様々です。

そんな中でも、自社のクラシックなデザインを踏襲しながら、今なおデジタルレンジファインダーカメラを発売しつづけているのがLeica。

今回は形から入るLeica M-P Typ240と題しまして、私が見た目でチョイスした機材で撮影に繰り出しました。

選んだボディはLeica M-P Typ240 ブラックペイント(2013年発売)。

真鍮製のトップカバーが採用されており、こちらの個体も使い込みからエッジ部から塗装剥がれの地金露出があり、

デジタルカメラとは思えない、何とも言えないヴィンテージ感があります。

2013年発売ながら約2400万画素の35.8mm×23.9mm CMOSセンサーを採用しており、2025年現在使う上でも申し分ないスペックです。

レンズはヘクトール L50mm F2.5 ニッケルを装着。M/L変換リングにはRAYQUAL製 50/75のブラックタイプをかませています。

ご存じの方も多いかとは思いますが、ヘクトールといえばトロイア戦争の英雄の名前が有名ですが、このレンズ名の由来はレンズの設計者であるマックス・ベレクの愛犬の名前からだそうです。

犬好きの私としては、愛犬の名前をレンズにつけるなんて、なんだかとっても素敵だなと思ってしまったりします。

ニッケルレンズのシャンパンゴールドに近い色合いは、ブラックの引き締まったボディによく合います。

ストラップにはARTISAN&ARTISTからシルクコードストラップ ACAM-301A ブラックを。

日本の職人が編み丁寧に染めた美しいシルクのストラップで、柔らかい肌触りで、かつしなやかな取り回しが魅力です。

ロングのACAM-306Aもありますが今回は首から下げるため980mmの通常タイプを選択。首への負担を減らすため、同社のネックパッド ACAM-30も併用します。

また、レンズの運搬には同じくARTISAN&ARTISTのレンズポーチ レザー/ファブリック Mサイズ ブラックを使用します。

ファブリック素材とゴートレザーの組み合わせで、カメラバッグ以外のお気に入りのカバンに忍ばせるのに向いています。

さて、機材もそろったところで早速撮影に出かけましょう。

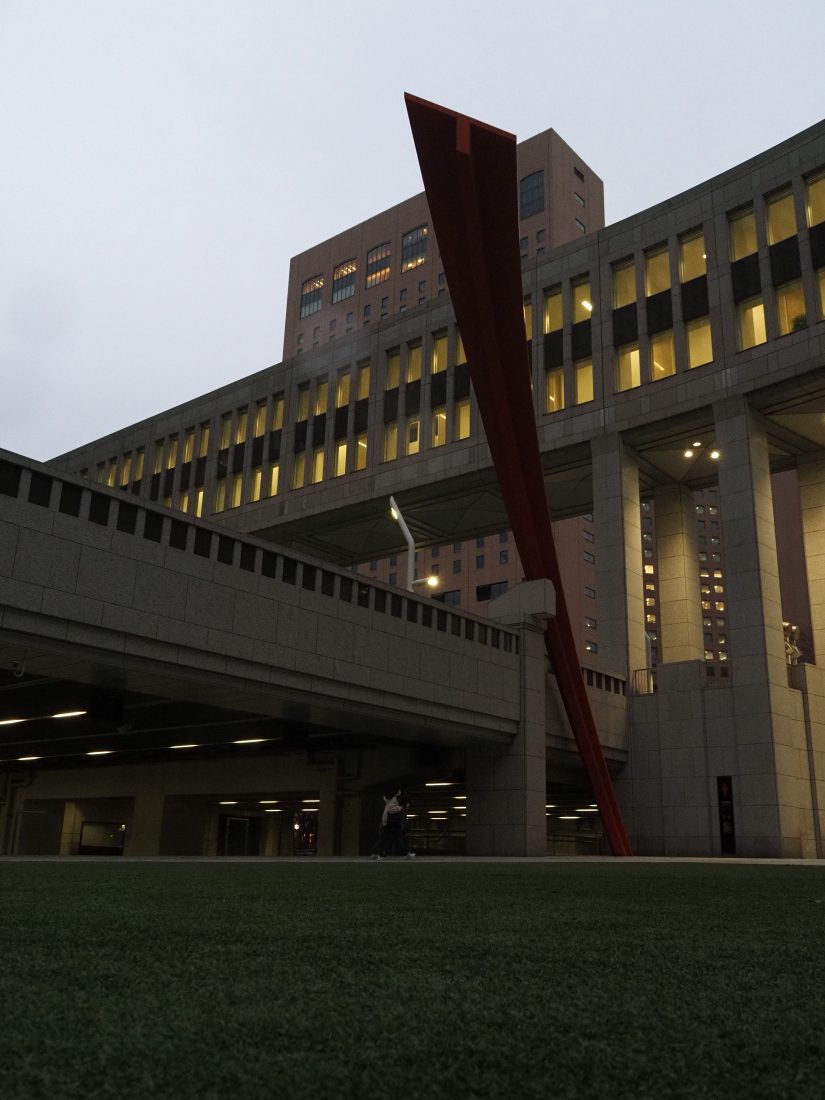

Leica M-P Typ240 + Hektor L50mm F2.5 (F2.5 , ISO400 , SS:1/2000)

この日はあいにくの天気で、傘を片手にスナップ撮影です。カメラ・レンズともに防滴性能はほぼないため、やや慎重に撮影します。

都内ではソメイヨシノの桜が間もなく散る寸前といったところで、悪天候ながら多くの方が桜を見に来ている様子でした。

Leica M-P Typ240 + Hektor L50mm F2.5 (F2.5 , ISO400 , SS:1/500)

何枚か撮って雰囲気がとても気に入ったので、ずっと開放F値で撮影していました。

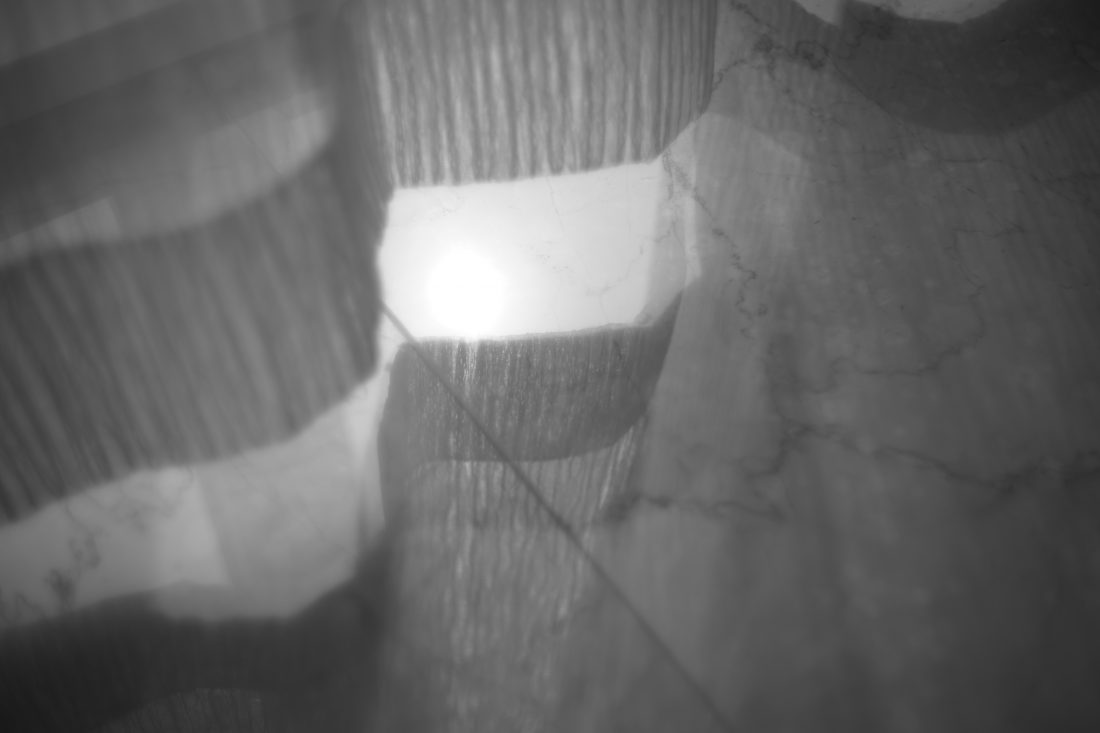

ヘクトールは1930年代に生産していたレンズという事もあって、アウトフォーカス部では同心円状のぐるぐるボケが見られます。

また、周辺減光も相応に発生しており、全体的にやや軟調な描写を示します。

Leica M-P Typ240 + Hektor L50mm F2.5 (F2.5 , ISO400 , SS:1/1000)

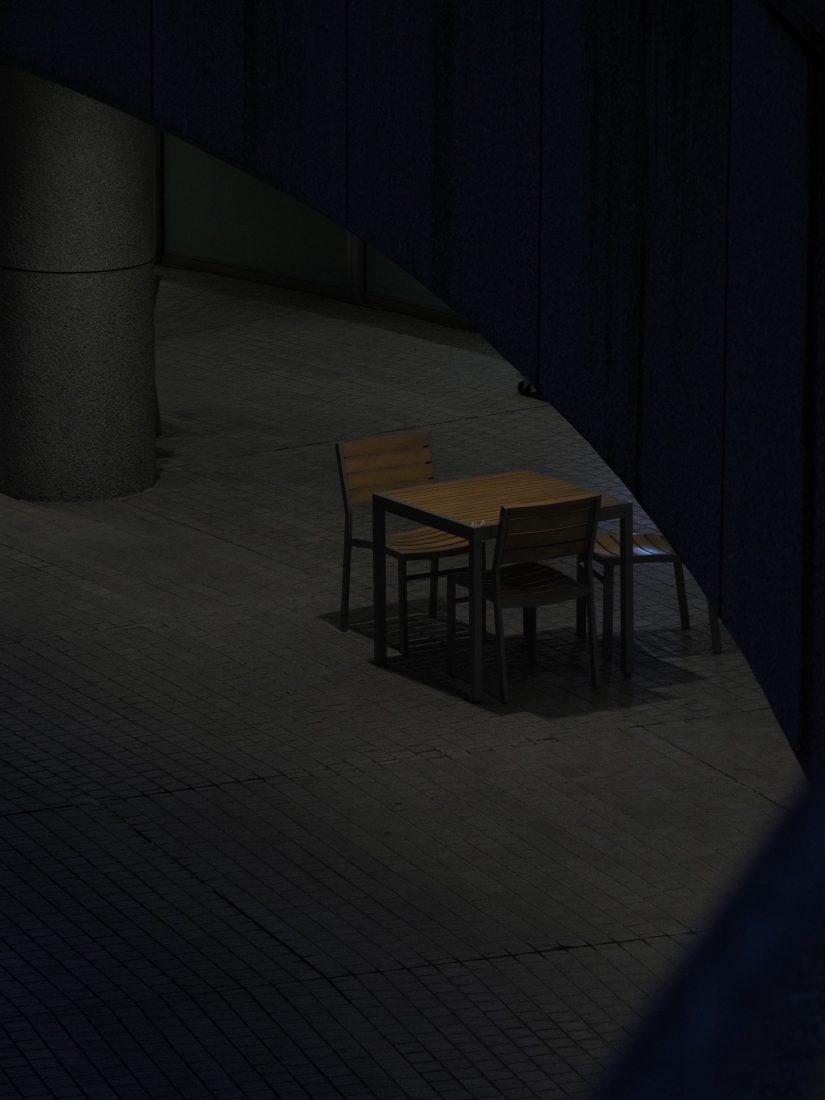

もともとがコントラストがとても高いレンズという感もない為、ややアンダー寄りに撮っています。

こうすることで、曇天のようなシチュエーションでもドラマチックに撮影出来る印象がありました。

Leica M-P Typ240 + Hektor L50mm F2.5 (F2.5 , ISO400 , SS:1/1000)

中央部の解像力はなかなかのものですが、周辺部に至るにつれ像が甘くなる傾向が見受けられます。

ただし使いづらいと感じるほどではなく、逆に中央への視線誘導が行うよう意識すれば、収差を味方に付けることもできる気がしました。

Leica M-P Typ240 + Hektor L50mm F2.5 (F2.5 , ISO400 , SS:1/500)

手前の柵は撮影者側に湾曲しているため、糸巻型の歪曲収差が発生しているような錯覚になりますが、

実際には歪曲は気になるほど発生はせず、開放で水平の写真が撮りづらいということもなかったです。

Leica M-P Typ240 + Hektor L50mm F2.5 (F2.5 , ISO400 , SS:1/750)

Leica M-P Typ240 + Hektor L50mm F2.5 (F2.5 , ISO400 , SS:1/750)

池のほとりではアオサギが小休憩。

雨の日ですが野鳥の数はそれなりに多く、至る所の止まり木で羽休めをしていました。

Leica M-P Typ240 + Hektor L50mm F2.5 (F2.5 , ISO400 , SS:1/2000)

雨に打たれながらも必死に耐えしのぶ様子はなんともはかなげです。

一部は既に葉桜になってきていて、今年の桜もあと少しで終わりというような雰囲気。

正午ごろから外出し、昼下がりまで撮影を続けていましたが、雨足が弱まる気配も無かった為、

ここらで撮影は切上げ、昔ながらの純喫茶で暖かい紅茶を啜ります。

昭和後期にできたであろう、喫茶店内の内装の、煌びやかな照明に照らされたM-Pのブラックペイントと

ヘクトールの綾目のローレット部分を触りながら、雨が滴る窓越しに街行く人を眺めます。

雨で撮影は満足に出来ませんでしたが、所有欲を満たすカメラをともに過ごせば、

「こんな日も悪くないか」なんて思えてしまたったりもするものです。

4月から新生活でカメラを始める方も多いと思います。

折角日常を沢山記録するカメラを始めるなら、自分好みの見た目に着飾るのも、よいかもしれません。

■今回ご紹介したアクセサリーはこちら↓

■初めてのデジタルライカにオススメなTyp240はこちら↓

■ライカで使えるオススメのニッケルカラーレンズはこちら↓

最初は「XF80mm F2.8 R LM OIS WR Macro」です。この日はあいにくの空模様。今にも雨が降りそうな中、カバンからレンズを取り出し付け替えます。

最初は「XF80mm F2.8 R LM OIS WR Macro」です。この日はあいにくの空模様。今にも雨が降りそうな中、カバンからレンズを取り出し付け替えます。 まずは最大撮影倍率の高さから。被写体を等倍で写すことが可能であり、花の中心部にここまで寄ることが可能です。その分被写界深度は浅くなるため、この写真でもF8まで絞って撮影しています。

まずは最大撮影倍率の高さから。被写体を等倍で写すことが可能であり、花の中心部にここまで寄ることが可能です。その分被写界深度は浅くなるため、この写真でもF8まで絞って撮影しています。 予想はしていましたが、途中から雨が降って来てしまいました。雨足が弱まるまで雨宿りをし、タイミングを見計らって撮影再開です。河津桜に雨粒がついているものを狙って一枚。花びらについた雫の一粒一粒までしっかりと描写しつつ、河津桜の濃いめの桃色がしっかりと発色しています。筆者のイメージとしては、線は細めですが開放からしっかりと色が乗ってくるため、ポートレートなどにも使えそうだと感じました。

予想はしていましたが、途中から雨が降って来てしまいました。雨足が弱まるまで雨宿りをし、タイミングを見計らって撮影再開です。河津桜に雨粒がついているものを狙って一枚。花びらについた雫の一粒一粒までしっかりと描写しつつ、河津桜の濃いめの桃色がしっかりと発色しています。筆者のイメージとしては、線は細めですが開放からしっかりと色が乗ってくるため、ポートレートなどにも使えそうだと感じました。 引きの画も撮ってみました。前や後ろのボケも綺麗で、ピントのあった部分をより引き立たせてくれます。マクロレンズというと、画作りの硬いイメージが筆者にはありましたが、いい意味で期待を裏切られました。

引きの画も撮ってみました。前や後ろのボケも綺麗で、ピントのあった部分をより引き立たせてくれます。マクロレンズというと、画作りの硬いイメージが筆者にはありましたが、いい意味で期待を裏切られました。 続いては「XF60mm F2.4 R Macro」です。このレンズの歴史は古く、2012年2月18日に発売された、実に13年前のレンズです。Xシリーズ発足と同時に3本のレンズが発表され、「XF35mm F1.4 R」「XF18mm F2 R」とは兄弟にあたります。

続いては「XF60mm F2.4 R Macro」です。このレンズの歴史は古く、2012年2月18日に発売された、実に13年前のレンズです。Xシリーズ発足と同時に3本のレンズが発表され、「XF35mm F1.4 R」「XF18mm F2 R」とは兄弟にあたります。 この日は晴天に恵まれ、早咲きの桜が見ごろを迎えていました。ふと見るとミツバチでしょうか、花の蜜を吸いに忙しなく飛んでいます。咄嗟の撮影で少しピントが甘くなってしまいましたが、スナップ撮影と考えるとこれもアリかと思います。

この日は晴天に恵まれ、早咲きの桜が見ごろを迎えていました。ふと見るとミツバチでしょうか、花の蜜を吸いに忙しなく飛んでいます。咄嗟の撮影で少しピントが甘くなってしまいましたが、スナップ撮影と考えるとこれもアリかと思います。 こちらはヒスイカズラと言って、別名は青い宝石。3〜5月に見ごろを迎える、フィリピン原産の熱帯植物です。先端がくるっとした青い花弁が特徴的です。珍しい色味でしたが、どこか優しくもある印象をしっかりと描写してくれました。

こちらはヒスイカズラと言って、別名は青い宝石。3〜5月に見ごろを迎える、フィリピン原産の熱帯植物です。先端がくるっとした青い花弁が特徴的です。珍しい色味でしたが、どこか優しくもある印象をしっかりと描写してくれました。 肝心の近接撮影性能ですが、ハーフマクロと言えど、ここまで寄ることが可能です。こちらはF16まで絞って撮影。ブレ防止のためシャッタースピードを担保する目的でISO感度を上げましたが、返って粒状性が増しフィルムライクな写りに。

肝心の近接撮影性能ですが、ハーフマクロと言えど、ここまで寄ることが可能です。こちらはF16まで絞って撮影。ブレ防止のためシャッタースピードを担保する目的でISO感度を上げましたが、返って粒状性が増しフィルムライクな写りに。 今回の撮影で特に気に入った一枚です。花手水をマクロ撮影、定番かもしれませんが花と水の異なる質感が美しく描写されています。

今回の撮影で特に気に入った一枚です。花手水をマクロ撮影、定番かもしれませんが花と水の異なる質感が美しく描写されています。 いかがでしたか。筆者は普段マクロ撮影を行わないので、マクロレンズというものをひとくくりに考えてしまっていました。しかし、レンズによってここまで個性が出るのかと、今回の撮影で気づきを得ることができました。

いかがでしたか。筆者は普段マクロ撮影を行わないので、マクロレンズというものをひとくくりに考えてしまっていました。しかし、レンズによってここまで個性が出るのかと、今回の撮影で気づきを得ることができました。

国の特別天然記念物の「タンチョウ」

国の特別天然記念物の「タンチョウ」

1度に様々な種類の桜を見ることは初めてだったのですが、品種によって色味がかなり違うことに驚きました。肉眼で見た通りの色味を描写できています。

1度に様々な種類の桜を見ることは初めてだったのですが、品種によって色味がかなり違うことに驚きました。肉眼で見た通りの色味を描写できています。