【中古】MapCameraの「並品」が安心・安全な理由

目次

MapCameraでは『並品』が一番のおすすめ

数多のメーカーから魅力的な機種が毎年登場し、我々カメラ好きの物欲はたまって行くばかり。

カメラが欲しい。レンズが欲しい。アクセサリーが欲しい・・・。

更には買ったら買ったで必要なもの・欲しいものが芋づる式に増えていく毎日。

本日はそんな日々を送る方への心強い味方、中古の「並品」についてご紹介いたします。

さて、中古並品と聞いて真っ先に思い浮かぶのは、

「外観にキズが多そう」

「中身もかなり傷んでいるのではないか」

「ほかの個体より壊れやすいのではないか」

といった心配かとおもいます。

しかし私は並品こそMapCamera一番のお勧めであると考えています。

その理由を3つに分けてご説明いたします。是非ご覧ください。

理由①:美品・良品・並品ランク分けの理由は「外観の状態」のみだから

たしかに並品になると、外観のスレキズ等が目立つ個体も増えています。

一例としてNikonのカメラZ8を挙げてみましょう。

これは並品のボディに共通する特徴ですが、使用上問題はありません。

万が一ヒビや割れがある商品の場合は、難有品(一部不具合箇所や機能的制限がある訳あり中古品)となりますのでご安心ください。

キズはキズでも、使用上問題がないキズである

これが、並品でも安心していただける一番の理由です。

同じ並品でも、中古品は一期一会。

次はCanon EOS R3を見てみます。

このように、一部の目立つキズが原因で並品になっている個体も存在します。

次はレンズを見てみましょう。

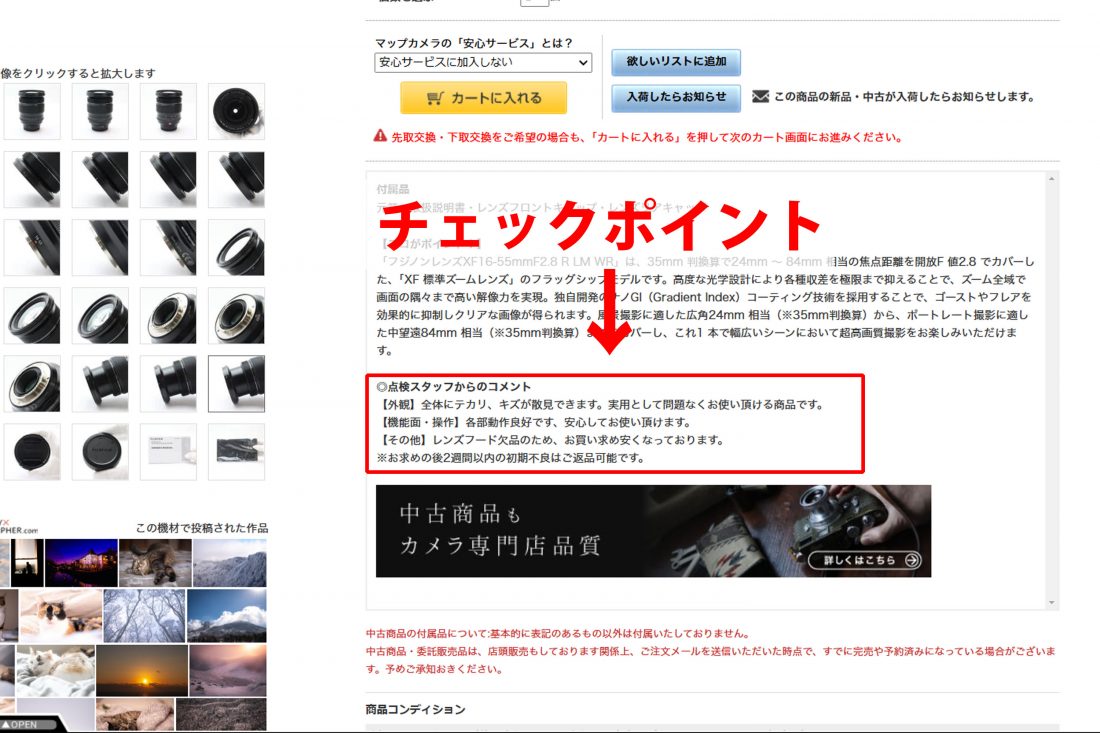

FUJIFILMのレッドバッジシリーズ(圧倒的な描写性能と機動力を誇る最高級シリーズ)のズームレンズ、フジノン XF16-55mm F2.8 R LM WRです。

レンズはデリケートなものなので、強くぶつけたりしてしまうと方ボケや鏡筒のガタツキの原因になります。

勿論並品でも症状がない事を実写にて確認しているため安心・安全です。

更にはズームリングや手振れ補正のスイッチ等、操作部分もしっかりと点検しています。

動作に問題のない範囲で操作感の違いはありますが、そういったものがあった場合は商品ページに記載をしているのでぜひご覧ください。

レンズ内の曇りなどもこのチェックポイントに記載があります。

仮に並品で曇りの記載があった場合は、写りに影響のないものとなりますのでご安心ください。

この安心を支えているのは、弊社の専門スタッフがしっかりとした基準に基づき、動作の確認および点検を行っているからです。

自身もカメラが好きだからこそ、機種ごとの特徴や傷みやすい重要なポイントを逃さずチェック。

また状況に応じて、必要だと判断した場合はその箇所をメーカーもしくは専門の修理会社にて修理を行った上で商品化を行っております。

なのでランク付けされている製品は、正常動作するのが大前提です。つまり美品も並品も同じ前提で商品化されているのです。

さらにMapCameraは業界では最長クラスの中古一年の保証がついており、購入後安心して長くお使いいただけます。

他社では半年保証が多い中、倍の保証期間があることはカメラの稼働率にも大きく影響してくるのではないでしょうか。

たくさん持ち出しガンガン撮る。結果的に写真も上手くなり、思い出も増え、EVERYBODY × PHOTOGRAPHER.comに投稿すれば写真仲間にも出会えるかもしれません。

それでも万が一、購入後二週間以内に不具合が起こってしまった場合は、初期不良として交換・返品での対応も行っております。

理由②:お得に買えてもワンプライス買取対応だから

MapCameraの特徴とも言える、ワンプライス買取。

正常動作品で修理や分解清掃の必要がない商品、主要付属品に欠品がなければ当社定額買取価格、

もちろん並品でご購入いただいた商品もワンプライス買取対象製品であれば定額買取の対象になるので、将来的に新型機へ入れ替えたり、別のメーカーの気になる機種へ買い替えする場合は非常にお得です。

少ない差額で欲しいものを次々と購入できるので、ますますカメラ選びが楽しくなります。

理由③:新品と並品との差額で、カメラを楽しくするギアを買えるから

ボディを購入するなら予備バッテリーや、昨今同梱されないことが多いチャージャー。

レンズを購入するならプロテクトフィルターやレンズフードなど。

もちろんブロアーやクリーニングクロスといったアクセサリーを選ぶのもお勧めです。

差額によっては高性能なレンズが購入できる場合も・・・。

MapCameraの並品がインターネットでも安心して購入できる理由

ここまでのお話で、並品の魅力がお伝えできていれば幸いです。

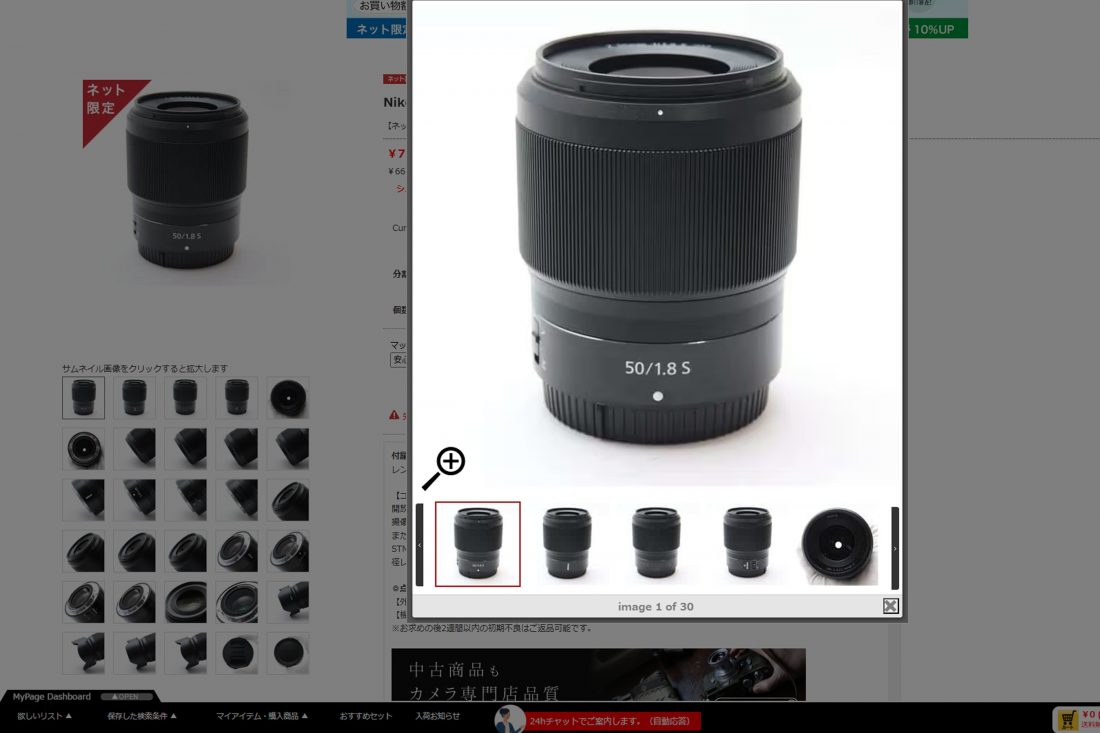

そうは言っても傷の少ない個体が良い!という方もいらっしゃるかと思いますが、そういった方の強い味方が30枚掲載している商品画像です。

中古商品を様々な角度から撮影した商品画像は、傷や汚れが見やすいよう大きな解像度で掲載しております。

実物を前にするよりもさらにシビアにご確認いただけるため、インターネットでのお買い物も安心・安全です。

欲しい中古品の同一ランク品が複数ある場合は、是非見比べてみてください。きっとお気に召していただける個体に出会えます。

カメラの世界は日進月歩、気になるモデルも続々登場してきます。

もっと高画質に、もっと便利に、もっと小さく、もっと軽く・・・。その進化は止まることを知りません。

「欲しい!」と思ったその機種を、お求めやすく購入いただける並品。

それがあなたのカメラライフを応援する存在であれたら、こんなに幸せなことはありません。

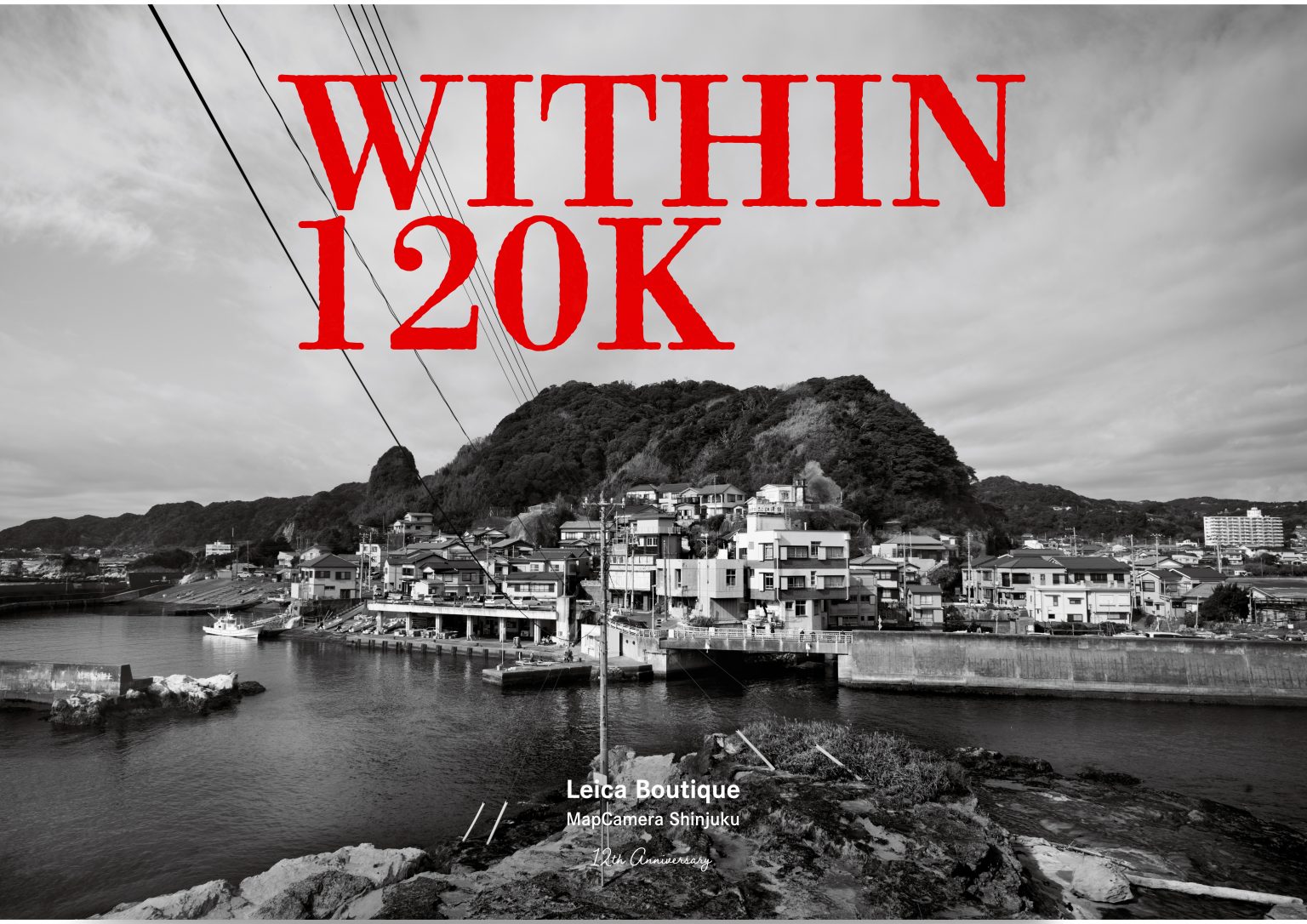

【Leica】WITHIN120K -M11モノクローム編-

2025年2月20日にLeica Boutique MapCamera Shinjukuは12周年を迎えます。

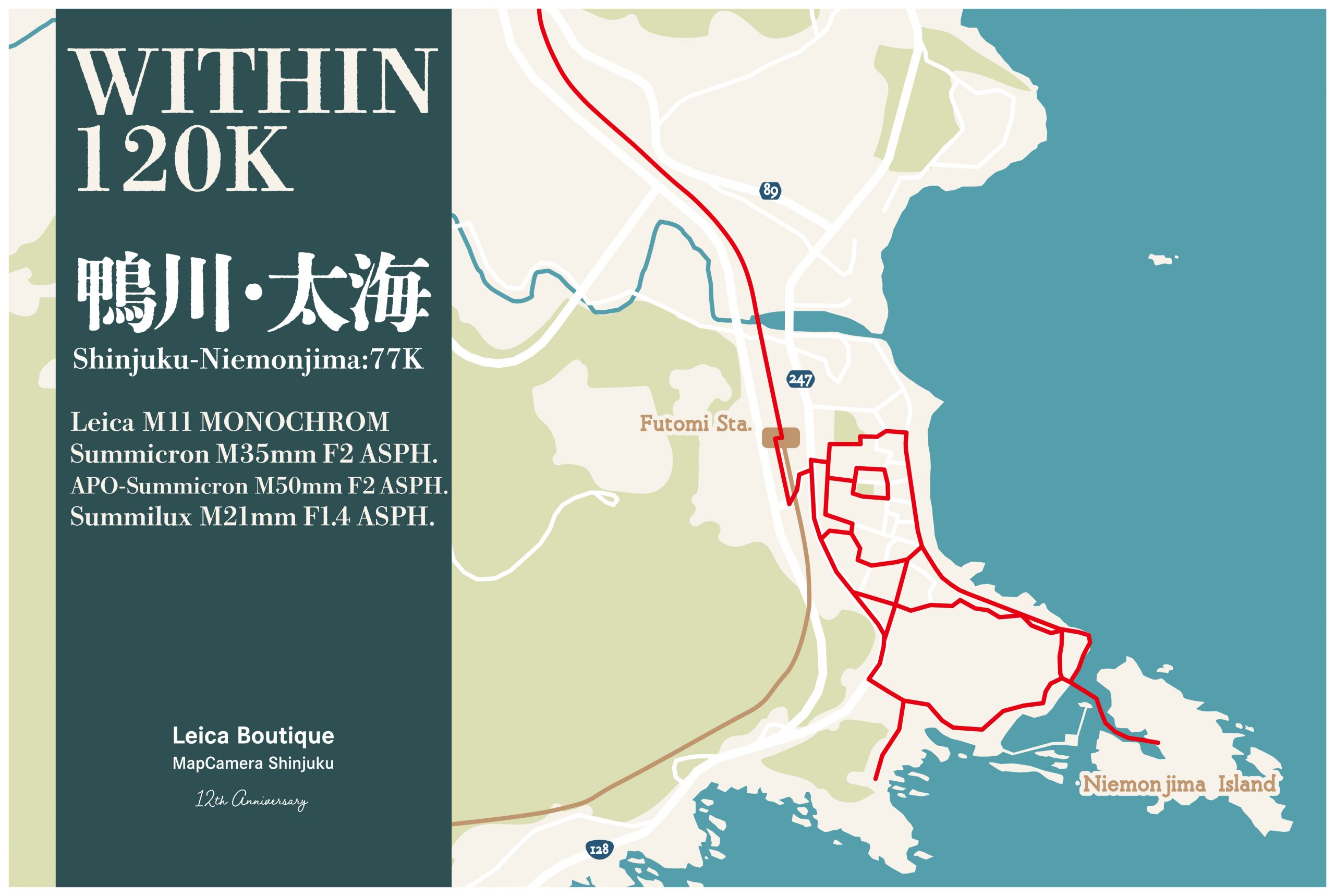

今年の連載はテーマ『Journey』と『“12”周年』にちなみ、マップカメラのある新宿から半径120キロ圏内での撮影旅行をスタッフが計画。旅の供にカメラが選ばれるようになってから100年となる今年、「旅」を通してカメラの楽しさ、ライカの面白さをお伝えするべく、マップカメラスタッフ12名が旅に出ました。その名も「WITHIN 120K」

・・・

今回は千葉県鴨川市太海を訪れました。東京から約2時間30分、距離にして約100km。

到着すると、心を落ち着かせてくれる波の音と静けさが旅人を迎え入れます。

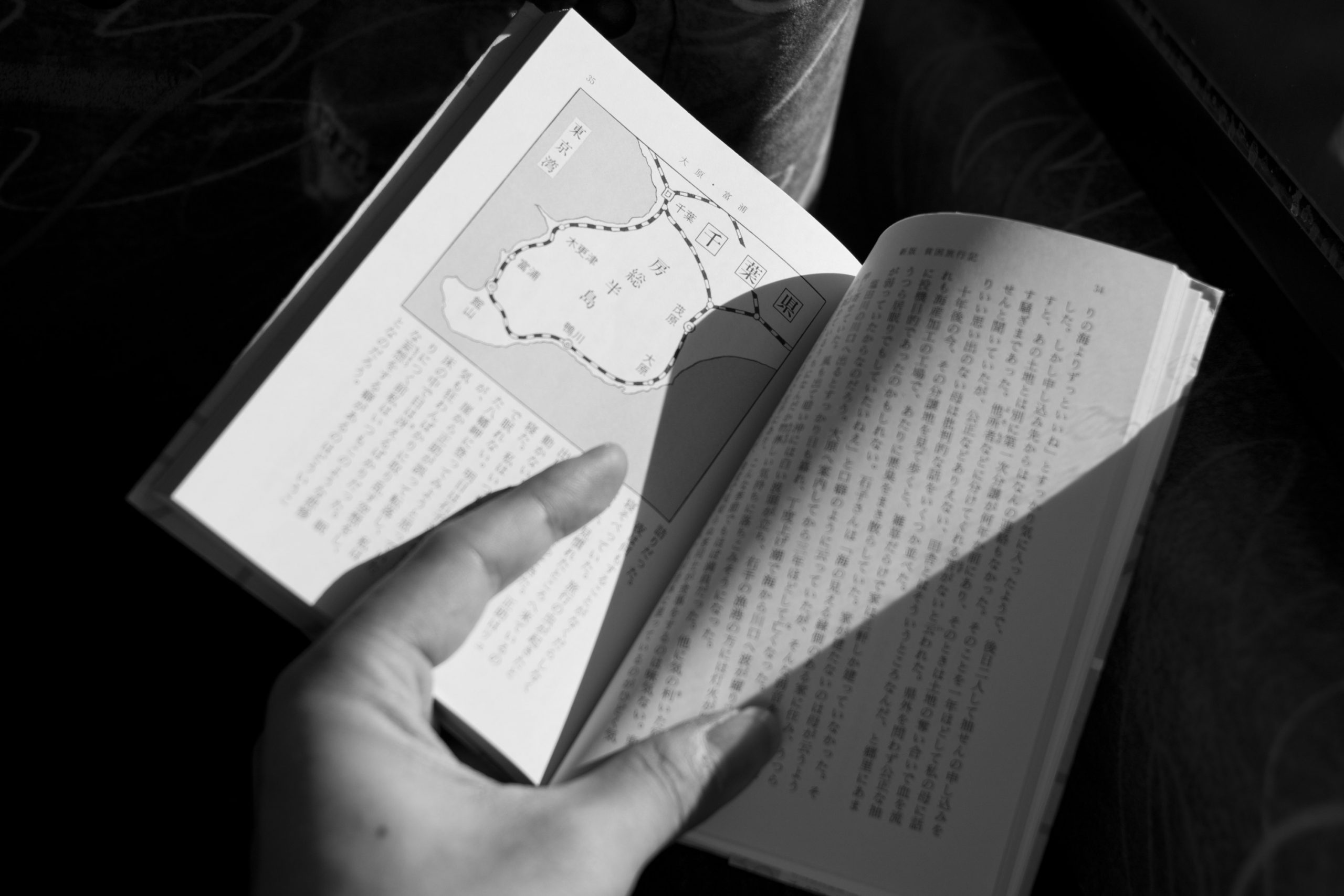

この地を選んだ理由はつげ義春の代表作『ねじ式』のモデルとなった場所でもある為です。

1968年に「月刊漫画ガロ」で発表された『ねじ式』は、極めて独創的で不条理な世界観を描き、読者に強烈な印象を与えました。私がこの作品を初めて読んだのはいつだったか…。子供の頃に読んだときは全く理解できませんでしたが、大人になって再読すると、物語の風景に懐かしさや切なさを感じるようになりました。後に映画やドラマとしても多くの形で再現されたこの作品の舞台となった場所が、まさにこの太海です。

Leica M11 Monochrom + Summicron M35mm F2 ASPH.

Leica M11 Monochrom + Summicron M35mm F2 ASPH.

Leica M11 Monochrom + Summicron M35mm F2 ASPH.

Leica M11 Monochrom + Summicron M35mm F2 ASPH.

かつてこの地域は「波太(なぶと)」と呼ばれており、明治時代までその名で親しまれていました。つげ義春は『ねじ式』以外にも日本各地の温泉地を巡り、その地での紀行作品を多く残しています。海辺や漁港などの風景は彼の作品にしばしば登場し、特に房総半島は彼のルーツとも深い関係があります。この場所は、日本の原風景として、今も変わらず残り続けています。

Leica M11 Monochrom + Summicron M35mm F2 ASPH.

Leica M11 Monochrom + Summicron M35mm F2 ASPH.

太海を歩いていると、つげ義春の作品に出てきそうな風景が次々と目の前に広がります。細かな草木や長い年月を経た家屋をM11モノクロームで撮影すると、その緻密なディテールがしっかりと再現され、昔の劇画や漫画で見られるような線の細かさや繊細さを表現できました。

Leica M11 Monochrom + Summicron M35mm F2 ASPH.

Leica M11 Monochrom + Summicron M35mm F2 ASPH.

階調に関しても非常に深く、トーンカーブを調整すると、暗部に隠れていた細かな情報も鮮明に浮かび上がります。

特にアンダー側に強い耐性を持ち、モノクロフィルムのような仕上がりを得ることができるため、静かな旅路を共にするには最適なカメラ。

持ち歩きにも非常に良く、ついつい歩く距離も伸びてくる楽しさはライカMの特徴の1つとも言えます。

Leica M11 Monochrom + Summilux M21mm F1.4 ASPH.

Leica M11 Monochrom + Summilux M21mm F1.4 ASPH.

Leica M11 Monochrom + Summicron M35mm F2 ASPH.

Leica M11 Monochrom + Summicron M35mm F2 ASPH.

歩いていると、時が止まったかのような感覚に包まれます。この静寂を壊さない、優れたシャッター音が旅の雰囲気をさらに深めてくれます。

太海の穏やかな景色の中で、このカメラと共に過ごすひとときは、まさに贅沢な旅の時間です。

Leica M11 Monochrom + Summicron M35mm F2 ASPH.

Leica M11 Monochrom + Summicron M35mm F2 ASPH.

太海の街並みは、熱海のように入り組んだ構造で、家々が密集して並んでいます。そのため、迷路のような印象を与えます。この場所はかつて「岡波太」と「浜波太」という2つのエリアに分かれていましたが、現在では1つのエリア「太海」として知られています。

民家が立ち並ぶ狭い道を歩くのは、最初は少し躊躇してしまうかもしれません。しかし、実際にはこのエリアは正式にウォーキングコースとして整備されており、誰でも自由に歩くことができます。

驚くべきことに、歩いている間に出会う人はほとんどおらず、まるで異世界に迷い込んだかのような不思議な雰囲気を味わうことができます。

Leica M11 Monochrom + Summicron M35mm F2 ASPH.

Leica M11 Monochrom + Summicron M35mm F2 ASPH.

迷路のようなウォーキングコースのゴール地点には、特別な意味があります。

『ねじ式』の作中で、主人公が汽車に乗った際に、最初にいた村に戻されるという有名な場面が描かれています。

この場所こそが、その場面の舞台であることがわかります(看板にも記載がありました)。

Leica M11 Monochrom + Summilux M21mm F1.4 ASPH.

Leica M11 Monochrom + Summilux M21mm F1.4 ASPH.

Leica M11 Monochrom + APO-Summicron M50mm F2.0 ASPH.

Leica M11 Monochrom + APO-Summicron M50mm F2.0 ASPH.

今回は、つげ作品に倣って、昔ながらの旅館に宿泊しました。太海の海が見える宿にはリゾート型のホテルもありますが、より作品の世界に浸るには、やはり昔ながらの宿で静かに波の音を聞くのが一番です。

この宿は少人数で運営されており、チェックイン時には温かく迎え入れてくれました。

階段を登るたびに聞こえる軋む音も、まるで風情を感じさせるひとときです。

Leica M11 Monochrom + Summilux M21mm F1.4 ASPH.

Leica M11 Monochrom + Summilux M21mm F1.4 ASPH.

夜になると静寂は更に深く、辺りの街灯や光は最小限に。見上げれば星々も肉眼でそのまま見えて感嘆したものです。

ISOは64000。モノクロームセンサーになると高感度を使用する躊躇もあまり無くなります。実は三脚も携行しながらの旅でしたが、

今回の使い方では殆ど三脚は必要なく手持ちで全て撮影していました。

Leica M11 Monochrom + Summilux M21mm F1.4 ASPH.

Leica M11 Monochrom + Summilux M21mm F1.4 ASPH.

今回の撮影はISO64000(!)。拡大するとやはり細部のディテールが失われていますが、それでも高感度フィルムで撮影したかのような質感です。

この感度を使いたくなる理由は、その独特の描写です。ISO3200のフィルムで撮影した際に似たような画が得られました。

使えば使うほど、このカメラの懐の深さを実感します。高感度での撮影は、フィルム撮影の味わいを楽しみながらも、デジタルでの撮影の利便性を兼ね備えており、創造性の幅の広さが魅力的な選択肢となります。

Leica M11 Monochrom + Summicron M35mm F2 ASPH.

Leica M11 Monochrom + Summicron M35mm F2 ASPH.

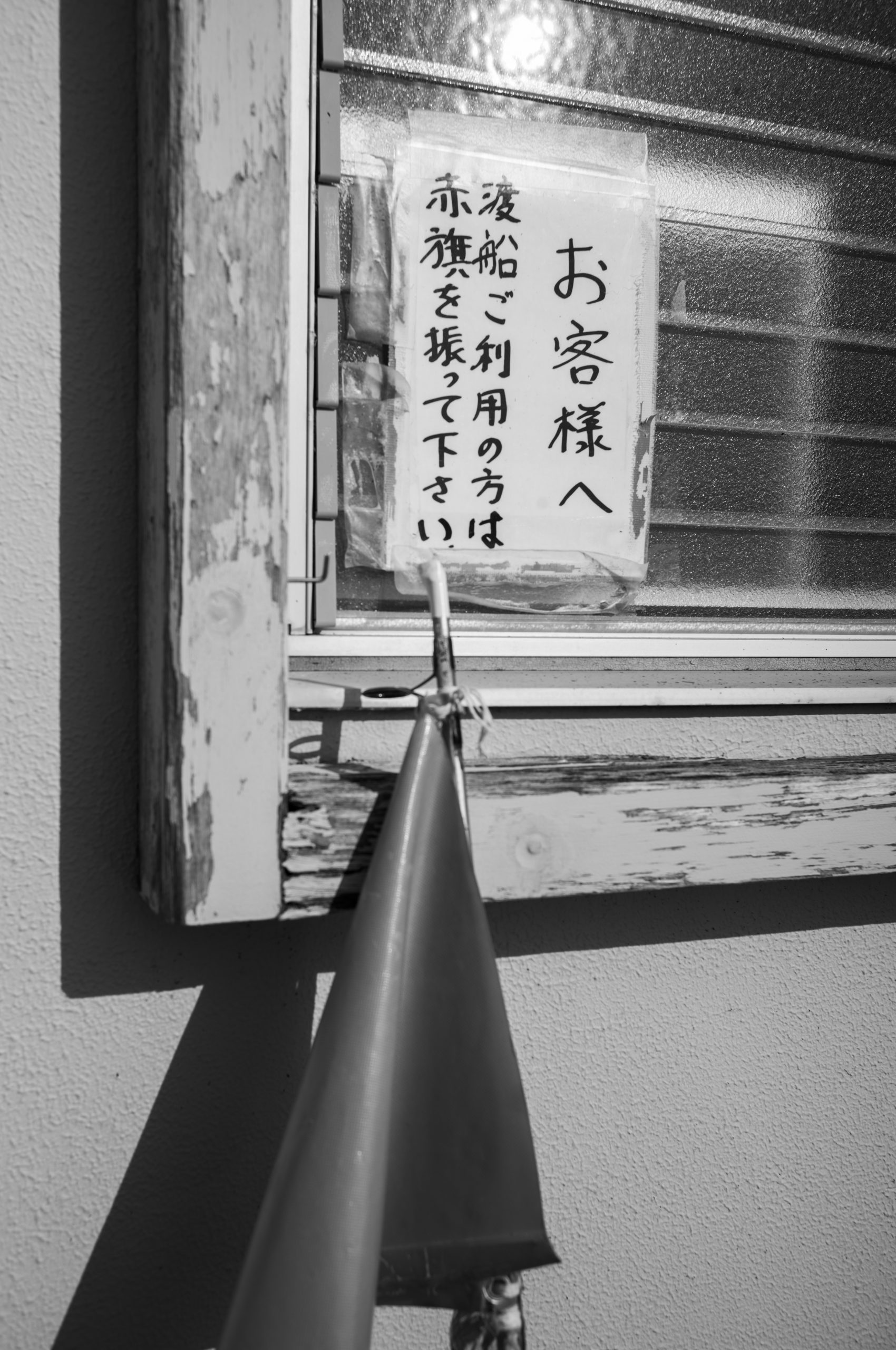

太海で有名な場所のひとつが、この仁右衛門島です。初代島主である平野仁右衛門の名前に由来し、今も代々守り続けられています。この島は、源頼朝が石橋山の戦いで敗北した後、身を隠していた場所としても知られています。仁右衛門島は現在も38代目の島主により管理されており、船で島に渡り、受付で料金を支払う仕組みです。そのため、島内はきれいに保たれており、至る所に休憩所が設置されています。

余談ですが実はこの島、映画『ガメラVS深海怪獣ジグラ』にも登場しています。鴨川周辺が舞台となった作品の中で少しだけ島の風景が写っており、もしかすると「あの島か!」と心当たりの方もいらっしゃるかと思います。

Leica M11Monochrom + Summicron M35mm F2 ASPH.

Leica M11Monochrom + Summicron M35mm F2 ASPH.

Leica M11Monochrom + APO-Summicron M50mm F2.0 ASPH.

Leica M11Monochrom + APO-Summicron M50mm F2.0 ASPH.

ユニークなのが、仁右衛門島へ渡るには旗を振ってこちらから船を呼ぶ必要があります。しばらくすると船頭さんがこちらに船を付け、乗り込んで仁右衛門島へ。

この日は海も穏やか。天気も良く海の美しさをより感じることができました。

Leica M11Monochrom + Summicron M35mm F2 ASPH.

Leica M11Monochrom + Summicron M35mm F2 ASPH.

Leica M11Monochrom + Summilux 21mm F1.4 ASPH.

Leica M11Monochrom + Summilux 21mm F1.4 ASPH.

Leica M11Monochrom + Summilux 21mm F1.4 ASPH.

Leica M11Monochrom + Summilux 21mm F1.4 ASPH.

天気に恵まれたおかげで、一望できる景色は格別です。島の岸壁や岩は自然の力で形作られたもので、同じものはひとつとして存在しません。まるで「島の記憶」が刻まれているように、撮影データを調整していくと、その中に本当に細かな時間の経過を感じ取ることができます。仕上げていく過程に、つい没頭してしまう気持ちにもなります。

特に仁右衛門島の岩は、白、黒、そしてグレーの色合いが絶妙に調和しており、モノクロ撮影でその美しさを表現する楽しさもあります。

Leica M11Monochrom + Summicron M35mm F2 ASPH.

Leica M11Monochrom + Summicron M35mm F2 ASPH.

Leica M11Monochrom + Summilux 21mm F1.4 ASPH.

Leica M11Monochrom + Summilux 21mm F1.4 ASPH.

Leica M11Monochrom + Apo-Summicron M50mm F2.0 ASPH.

Leica M11Monochrom + Apo-Summicron M50mm F2.0 ASPH.

島内にはいくつかの聖域があり、1枚目の写真は、仁右衛門島が別名「蓬島」と呼ばれる由来となった蓬島弁才天祠と寿老人合祀の場所です。2枚目の写真には、源頼朝の隠れ穴に祀られた正一位稲荷大明神があります。蓬島弁才天祠については詳細はわかっていませんが、正一位稲荷大明神は家内安全、心願成就、商売繁盛のご利益があるとされています。

3枚目の写真にある神楽岩は、日蓮が修行中にこの島を訪れ、旭を拝んだ場所と伝えられています。このように、神々に護られた島では、澄んだ空気と荘厳さの中に、凛とした美しさが漂っていることを散策中に感じることができます。

Leica M11Monochrom + Summilux 21mm F1.4 ASPH.

Leica M11Monochrom + Summilux 21mm F1.4 ASPH.

Leica M11Monochrom + Apo-Summicron M50mm F2.0 ASPH.

Leica M11Monochrom + Apo-Summicron M50mm F2.0 ASPH.

実は、つげ義春だけでなく、多くの画家たちがこの太海で絵を描いていたことはよく知られています。その理由は、静かな街の雰囲気と、浜辺に点在する奇岩の数々にあります。これらは多くの絵画作品のモチーフとなり、芸術家たちにとって魅力的な場所であることが分かります。特に波打ち際の奇岩は、モノクロで撮影すると、まるで水墨画のような美しい世界が広がります。

上記の写真は50mmレンズからデジタルズームでクロップしたもので、M11モノクロームの60MPの高画素センサーによってクロップを用いても画素数のロスがほとんどなく、被写体に肉迫するような撮影が可能です。このセンサー性能により細部まで鮮明に捉えることができ、驚くほどの解像感を実現しています。

Leica M11Monochrom + Summilux M21mm F1.4 ASPH.

Leica M11Monochrom + Summilux M21mm F1.4 ASPH.

Leica M11Monochrom + Summilux M21mm F1.4 ASPH.

Leica M11Monochrom + Summilux M21mm F1.4 ASPH.

旅というものができるのはどの場所でもそこに人の営みがあるからだという事を改めて実感しています。

船頭さんから「コロナ前は大きいツアー等で観光客も来ていたけれど、コロナ以降は殆ど無くなってしまった」と話を伺いました。

それでもそこに住まう人々が生活や文化・土地を守り続けているからこそ、私達も旅をして宿泊や食事そして風景を楽しむことができる。

都会や高級リゾートの世界とはまた違う旅の叙景を感じられる事や私たちも訪れる事でその場所を守る助けになれると思います。

考え事があったり何かに疲れた時や、「自分自身の時間」に集中したい時にもこの太海の地は静かな時間と共に過ごす事ができます。この場所で静かに読書するなど1泊2日の自分時間の旅をここで楽しむのもオススメです。

但し食事に関しては場所や時間が限られている事、コンビニエンスストアも車で行く必要のある距離なので素泊まりの際はご注意ください。

Leica M11Monochrom + Summilux M21mm F1.4 ASPH.

Leica M11Monochrom + Summilux M21mm F1.4 ASPH.

Leica M11Monochrom + Summilux M21mm F1.4 ASPH.

Leica M11Monochrom + Summilux M21mm F1.4 ASPH.

あの静かな海の音をまた聴きに。

EPSON R-D1 + CarlZeiss Biogon 28mm F2.8 ZM

EPSON R-D1 + CarlZeiss Biogon 28mm F2.8 ZM

今回選んだ機材はLeica M11モノクロームです。

その選出理由は、「モノクロで描かれた漫画の世界をこのカメラで視ることが可能か」という点にあります。

このカメラを使うことで、モノクロの美しさと緻密な表現力を体感することができ、まるで漫画のような世界を

リアルに捉えることができると感じました。

レンズ選びには熟考を重ね、メインレンズとしてLeica Summicron M35mm F2 ASPH.と

APO-Summicron M50mm F2 ASPH.を選びました。これらのレンズはどちらもシャープで精細な描写が特徴で、

あらゆる場面においてその実力を発揮します。さらに、広角の大口径レンズであるズミルックス M21mm F1.4 ASPH.も用意。

このレンズは設計に少し時代を感じるものの、遠近感を強調せず自然で迫力のある写りを見せてくれます。

絞り込むことで非常に繊細な描写が可能となり、「ズミルックス」の名を冠するにふさわしい品質で特に風景や広角での撮影において、その真価を発揮してくれました。

21mmでの使用時も想定してビゾフレックス2も携行しています。

モノクロ専用機として世を震撼させたモノクロームシリーズも4世代目。

世代によって傾向が変化する事もあり、一概に「どれが良いか」とは断言しにくいものの

M11モノクロームはCCD機とCMOS機であるM(Typ246)のテイストを取り込んだような野心的な1台。

そのまま撮影するだけでもそれなりに仕上がります。

但しそれではこのカメラのパフォーマンスを100%引き出せておらず、

「自分自身の思い描いたモノクロ写真」を作り上げる事で100%を発揮するボディです。

上記を考えると、自分の写真にするまでの工程は、フィルムでの撮影・現像・プリントを想起させます。

Leica M11Monochrom + Apo-Summicron M50mm F2.0 ASPH.

軽量なボディサイズとコンパクトなレンズ群はこれだけ用意しても持ち運びに優れており、

ライカが世界中を撮影・表現の舞台にできるカメラとして愛される理由を十分に感じることができました。

モノクローム専用機、そこには写真を撮影する原点回帰と作品作りの無限の可能性を秘めています。

皆様も是非、ライカのカメラと共に旅に出てみましょう。

【Voigtlander】いつもの画角を唯一無二にする特別なレンズ。

「Voigtlander NOKTON 28mm F1.5 Aspherical Z-mount(ニコンZ用)」が本日発売となりました。

撮影地は冬の北国へ。筆者にとっては今シーズン初めての雪景色。

今回使用したカメラは「Nikon Z7」。4575万画素センサーを搭載した高解像度モデルです。

光量に乏しい場面ですが、開放F1.5の明るさでカバーしてくれます。さすがはNokton、暗部の描写にも優れています。

外から入ってくる光のにじみが美しいです。

このレンズを使っていて驚いたのは逆光耐性の高さ。

太陽を画面内に配した構図でもゴーストやフレアを抑えてくれています。

フォクトレンダーレンズを使うと毎回、空の青の表現に感動します。このレンズもその描写傾向は変わらないようです。

条件によって周辺減光やパープルフリンジがやや目立ちますが、こちらはF2.8あたりまで絞ってあげると改善してきます。

Noktonといえば夜の撮影は欠かせません。

街灯のみが光源のシチュエーション、開放のF1.5ですが建物の陰影、コントラストもよく表現しています。

最短撮影距離は28cmと、テーブルフォトにも向いた画角です。

最短付近まで寄れば、広角レンズながら大きくぼかした撮影も可能です。

一方で無限遠付近では開放でも比較的被写界深度が深くなるため、マニュアルフォーカスのみではありますが動きものにもある程度対応可能です。

28mmという焦点距離は、一般的なスマートフォンに搭載された標準レンズに近い画角です。いわば現代の標準レンズになりつつある28mm。一方で、スマートフォンでも撮影できる画角とあってその立ち位置が難しくなってきています。

スマートフォンでも撮影できる画角で敢えて一眼カメラで撮影をすることに対する、フォクトレンダーなりの答えがこのレンズなのだと思います。

F1.5の明るさで大きくぼかし、また夜間の撮影でもISO感度を上げずに撮影ができる。そして金属製で質感の高い鏡筒と心地よいマニュアルフォーカスの感覚は、単に出力される画像だけでなく撮影体験までも付加してくれると思います。

かつて一眼レフ創成期の頃は最広角域だった28mmという焦点距離が、光学性能の向上と共に一般的な広角レンズになり、今日では新たな標準域になりつつあります。より多くの人の馴染み深い焦点距離となっている28mmで、写真も撮影体験も楽しんでみてはいかがでしょうか。

▼レンズは本日発売です!▼

▼使用したボディはこちら▼

▼中古商品はポイント還元でさらにお得に!▼

特別イベント「TOP NOTCH」(トップナッチ)を3月9日に開催いたします

マップカメラ創業30周年を記念したオフラインイベント「TOP NOTCH」(トップナッチ)。

2025年3月9日(日)に東京都渋谷区表参道、レストランCasitaにて16:00開場、17:00にスタートいたします。

高級感溢れる空間で食事やドリンクを楽しみながら、カメラをファッションとして捉えた新たな世界観を提案する立食形式のパーティーイベントです。

「TOP NOTCH」とは「最高品質で最もスタイリッシュな様」を意味します。

常にエキスパートであり最高を追求していく、新たなる可能性を追い求めていく、そんな想いをイベント名に込めました。

ー 場所/お食事 ー

「TOP NOTCH」を開催するレストランCasitaは、シックな世界観と特別なひと時を提供する高級レストランです。

広々とした内装と落ち着いた雰囲気、バーカウンターを備え、優雅なお時間をお過ごしいただけます。

レストランCasitaで味わう洗練されたビュッフェ形式のお食事とオリジナルカクテルを含めたアルコール・ノンアルコールをフリードリンクにて心ゆくまでご堪能ください。

ー ハンズオンGallery ー

普段なかなか手に取ることのできないような「Leica 250」や「Leica B型ブラック」などをはじめとした希少性の高いカメラやレンズ、最新カメラを特別にご用意いたします。

ただ手に取っていただけるだけでなく「カメラはファッション」を表現するGalleryとして新しいスタイルを提示いたします。

実際に手に取っていただける自由度の高いGalleryをお楽しみいただけるのは「TOP NOTCH」だけです。

どのようなハンズオンGalleryであるか、ぜひご参加いただきお楽しみください。

ー カメラBar ー

レストランCasita全面協力のもとオリジナルカクテルを作成・提供するカメラBar。

通常メニューとは別に「Flare Ghost」「Single Coat」などのカメラ専門店ならではの視点をプロのバーテンダーにお伝えしアルコールとノンアルコールのオリジナルカクテルを特別に作成いただきました。

全5種類のオリジナルカクテルはどれもカメラ好きなゲストの皆さまにお楽しみいただけることでしょう。

ネーミングだけでは無く味や色使い、演出にもご注目いただきご堪能下さい。

バーカウンターに設置した美しいカメラ、ご自身の愛機を眺めながら特別な時間をお過ごしいただければ幸いです。

ー フォトSpot ー

会場内にフォトSpotとなる今回限定のオブジェを設置いたします。

本オブジェはゲストの皆さまのお写真が投映されることで初めてアートとして完成します。

「TOP NOTCH PHOTO CONTEST」にてご投稿頂きましたお写真をフォトSpotのオブジェに投映させていただきます。

皆さまの素敵なお写真とオブジェをぜひご一緒に撮影していただき「TOP NOTCH」を一緒に作り上げていただいた証としてお楽しみいただけますと幸いです。

ー TOP NOTCH PHOTO CONTEST ー

ご来場いただくゲストの皆さまだけがご参加いただける限定フォトコンテストを開催いたします。

愛機とのコーディネートや日常で出会ったお洒落な風景、出来事など「カメラはファッション」の想いに共感いただけるゲストの皆さまが考えるお洒落をご投稿いただくフォトコンテストとなります。

グランプリを受賞されたゲストの方には現在開発中マップカメラオリジナルのカメラバッグを贈呈いたします。

上質な本革を使用したスタイリッシュなバッグはカメラライフをより特別なものにしてくれます。

ゲストの皆さまには「TOP NOTCH」の世界観に没入できる招待状をお送りいたします。

イベント限定のピンズも同封されておりますので、ご着用いただきご来場くださいませ。

参加お申し込みは2025年2月28日までを予定しております。

ただし、予定数に達し次第販売終了となります。お早めにお申し込み下さいませ。

皆さまとお会いできることをスタッフ一同心より楽しみにしております。

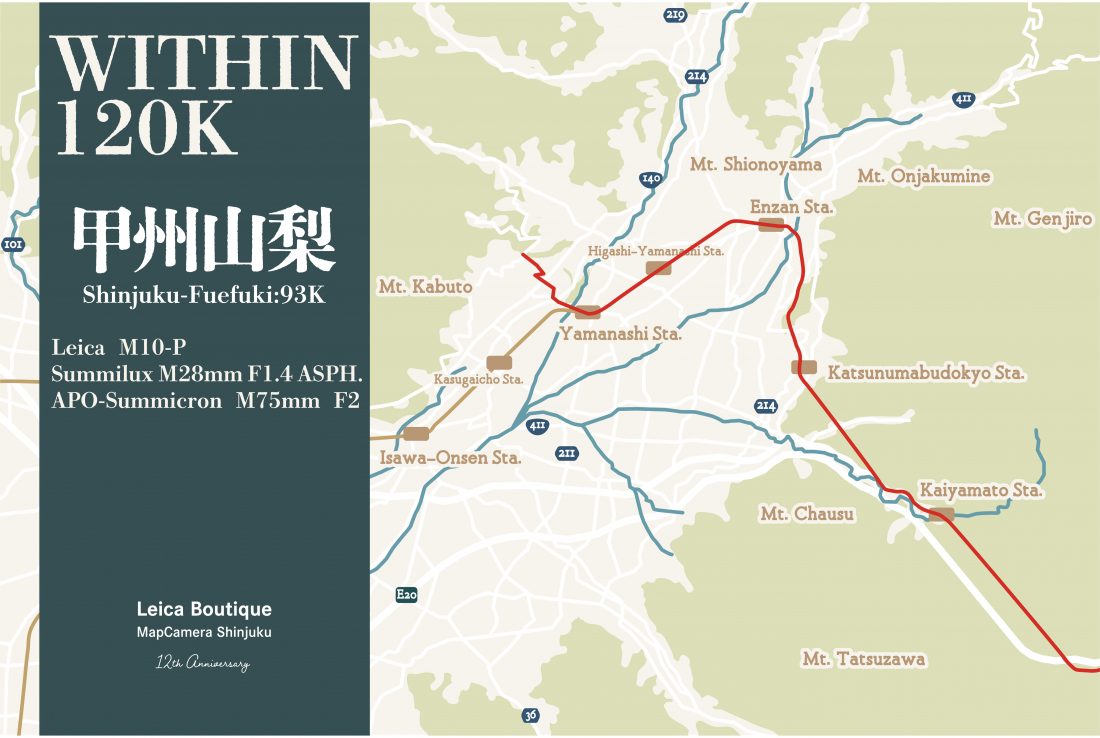

【Leica】WITHIN120K -ライカ旅行記 M10-P 編-

event-campaignLeicaLeica Boutique 12th AnniversaryM10/M10-PWITHIN120K

2025年2月20日にLeica Boutique MapCamera Shinjukuは12周年を迎えます。

今年の連載はテーマ『Journey』と『“12”周年』にちなみ、マップカメラのある新宿から半径120キロ圏内での撮影旅行をスタッフが計画。旅の供にカメラが選ばれるようになってから100年となる今年、「旅」を通してカメラの楽しさ、ライカの面白さをお伝えするべく、マップカメラスタッフ12名が旅に出ました。その名も「WITHIN 120K」

・・・

目覚まし時計を止め、カーテンを開け、

30分くらいするとお米の炊き上がる音がして、

狭っ苦しい7.5畳の繰り返しの風景、

出発前にカメラを掴んだのですから。

ひどくざっくりとしたくくりではありますが、魅力がこれでもかと凝縮されているこの土地を味わいたくて、そこかしこに足を延ばしました。

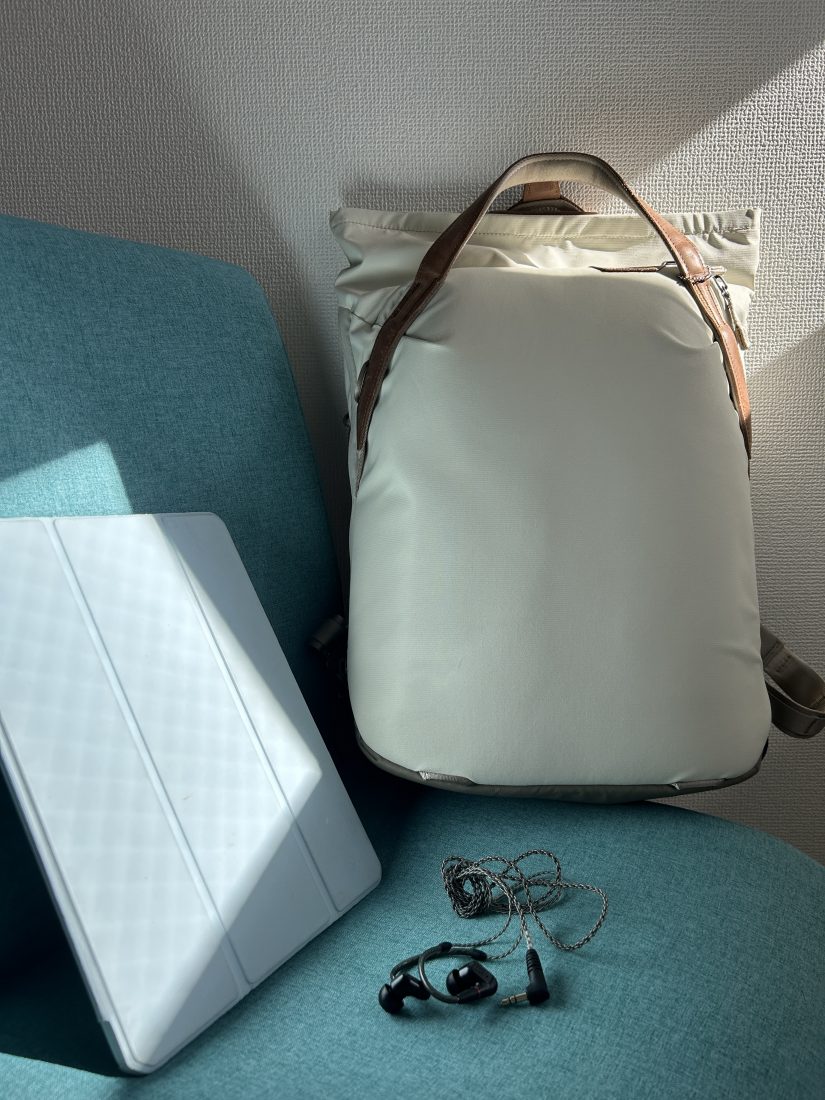

お供のLeicaはM10-Pにズミルックス M28mm F1.4 ASPH.、そしてアポズミクロン M75mm F2.0 ASPH. (6bit)です。まずは他スタッフに倣って所持品のご紹介をいたします。

お気に入りの白いリュックは、Peak Designの「エブリデイ トートパック 20L ボーン 」。

お気に入りの白いリュックは、Peak Designの「エブリデイ トートパック 20L ボーン 」。

2024年10月より「PFASフリー」仕様へ変更となり、従来品と同等の性能を実現しながらより環境に配慮したギアへと進化しています。

屋外のベンチや岩に置いてかっこよく撮ろうと思ったのですが、せっかくの白いリュックが汚れるのは嫌だったので室内の写真でご容赦ください。

この中に2018年製のiPad pro 12.9 inchと、お気に入りのイヤホンであるゼンハイザー IE200を収め、意気揚々と駅へ・・・。

少しばかりくたびれたステンドグラスと、山々の稜線に出迎えられてまず一言。

「寒い・・・」。

ウォーミングアップ代わりに少し歩いて暖をとることにしました。

数あるMデジタルの中でこの世代だけが持つ最高にして最大の美点、水色と黄色の鮮やかさを感じたくて、次は空に向けカメラを構えます。

もう見上げることすらなくなった都会の空とは違い、そこには心惹かれる何かがあるのでしょう。

本当はしばらく物思いにふけりたかったのですが、身震いが現実に引き戻したので歩き出すことにします。

とはいえそれは「終わった場所」を見る旅人の立場だからこそ。

この湧水をいなすため、掘削当時の人々は大変な労力で水路を作ったことを思うと頭が下がります。

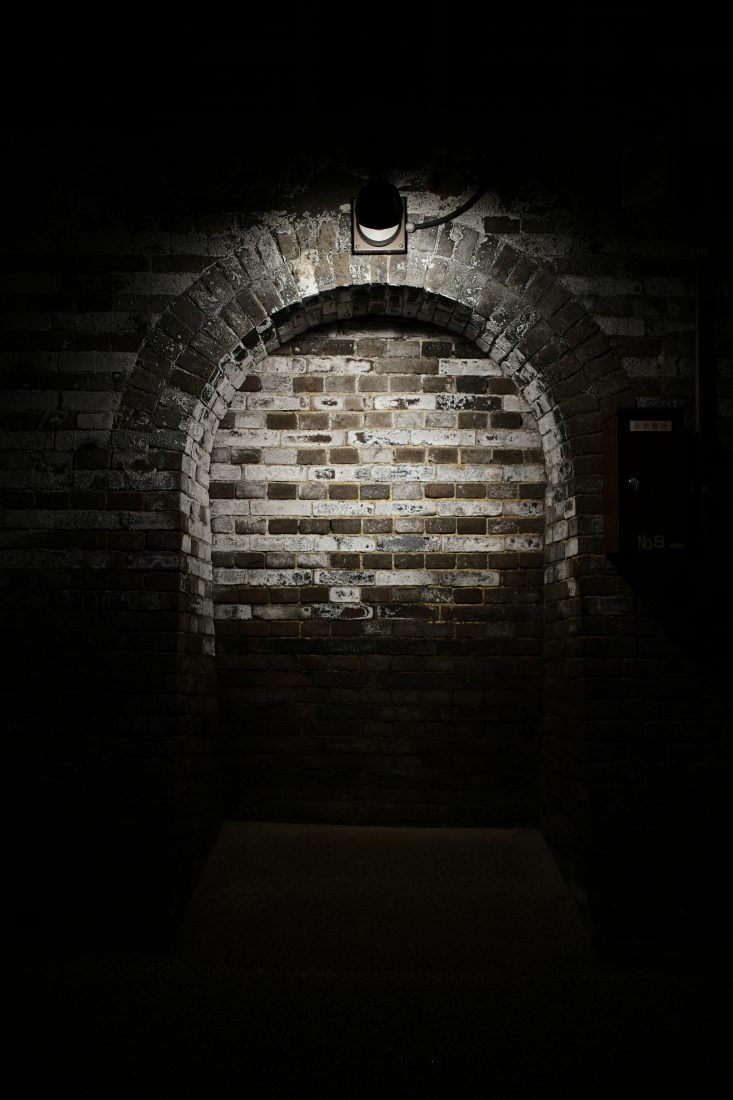

2月の昼下がり、陽光の届かないトンネルの中はひどく冷たく、

そう長い時間ではありませんが、日差しの下に戻るとまるで長い旅でもしてきたよう。

代わりに塩山駅正面の旧高野家住宅 (甘草屋敷)の巽蔵をお送りいたします。

西日が差し込む電話ボックス内にカメラを差し入れ、パシャリ。

この色味の渋さこそLeicaの特権と感じます。

駅前のベンチに座る人よろしく、スマホをいじっても時を進めることはできます。

しかしこの時間こそ旅の醍醐味、せっかくカメラがあるのです。それも、とびきりの。

限られた時間内で、どれだけきれいな光に出会えるか・・・。

直感や気分で曲がる道を選んだら、あとは一期一会を楽しみましょう。

それでも子供たちの笑い声が遠ざかり、公園内の人もまばらになってきました。

外に出てみます。

高低差を活かした作りになっているこの公園は、一通り巡ろうとするとなかなかの距離がありました。

そこかしこに見られる樹を眺めながら歩いていると、自然の雄大さと人々が拓いてきた営みの両方が息づく場所だと感じます。

歩き疲れるまで景色を満喫した後は、自販機で暖かいミルクティーを買って一息。

高台へ続く階段のそばに陣取り、しばし眼下の世界を独り占めしてみました。

手の中でゆっくり温度を失ってゆくペットボトルとは裏腹に、あたたかなオレンジに染まって輝く道端のワインボトル。

そろそろ黄昏時・・・、帰りの電車もあるので写真を残せる最後のチャンスかもしれません。

もう一度気合を入れてカメラを構えたら、ここからは頑張る時間です。

ライブビューを使用することに若干の抵抗を感じつつも、その恩恵にあずかりシビアに構図を組んでみる。

心地よい緊張感が体をめぐり、単なる旅から撮影旅行に自分が切り替わったのだと強く感じました。

3つ並んだ盃、それに今にも雨を注ぎそうな雲模様。もしや夕立・・・?

そうして振り返れば西の空はまだ晴れ。

少し安心感を覚えながら、生垣越しに先ほどの盃を狙いました。

斜面を下り、階段を上り、そこかしこに伸びる道、路、未知。

足取りは速く、気持ちは軽く、絞りは開いて貪欲に。

刻一刻と変化する光を逃さぬようにカメラを向けて、ただ撮り続けます。

素晴らしく美しい水色の双眼鏡を見つけ、硬貨を投入しようか迷いましたが撮影するだけにしました。

この時は1分1秒が惜しかったのです。

しかし今思えば、コリメート撮影をするのも面白かったかもしれません。

堂々と枝を伸ばす大木は、季節を違えば見事に葉を茂らせていたのでしょう。

もしも木に感情があるなら、「もっと美しい時に撮ってくれればいいのに」と思っていたかもしれません。

一番奇麗な姿が見られる時期を狙ってまた来よう。願わくばそれが毛虫の時期に重ならぬよう・・・。

気が付けば出発地点まで戻ってきていました。

町に戻り夜景を狙うならそろそろ良い頃合いかもしれません。

先程より水平線に近づいた太陽にせかされながら、バス乗り場へ急ぎます。

・・・

この後町に戻り様々な場所を歩いたのですが、フルーツ公園の写真を超えるようなものが撮れず悔しい思いと共に帰路につきました。

WITHIN120K。

6両編成のノスタルジックな電車に揺られ、たどり着いた山梨県。

120km以内で探しに行った非日常は、様々な輝きに満ちていました。

挑戦と発展の歴史に触れられたことが嬉しい。

次々と変化する空模様が美しい。

山肌に磨かれ、澄んだ風が喉においしい。

お昼の焼肉定食も・・・おいしい。

普段は車で各地を巡ることが多い私にとって、電車の旅は新鮮かつ大満足の内に幕を閉じました。

さて、次はどこに行こうか。

オンラインマップの「行ってみたい」リストを更新しながら、狭っ苦しい7.5畳の繰り返しに一度戻ることにしましょう。

またそこから外れる日を夢見ながら。

現在マップカメラでは「Leica Boutique MAPCAMERA Shinjuku」12周年を記念してフォトコンテストを実施しています。

ライカ製品以外のカメラで撮影した写真でも参加可能!ぜひみなさまの「旅」の写真をお待ちしております。

いつもマップカメラが運営するフォトシェアリングサイト「EVERYBODY×PHOTOGRAPHER.com」へご投稿いただき、誠にありがとうございます!

みなさまにご投稿いただいた作品をご紹介します!

本日のテーマは「Canon EOS R5」×「生き物」の写真です。

「Canon EOS R5」は最高約20コマ/秒の高速連写と、動物の瞳にもピントが合うなど高度なオートフォーカス機能を搭載しています。

生き物の撮影では動きが予測できない瞬間が多いため、高速な連写と正確なフォーカスが重要です。

特に鳥の飛翔や走る動物の撮影では、一瞬の動きを精確に捉えることができ、決定的瞬間を逃しません。

さらに、被写体の瞳に正確にフォーカスを合わせられるため、生き物の表情や魅力を最大限に引き出すことが可能です。

また約4500万画素という高解像度のセンサーは、生き物の毛並みや羽毛、瞳の輝きまで驚くほど精細に描写します。

さらに、広いダイナミックレンジと高感度性能により、明暗差の激しい環境でもディテールを豊かに表現できます。

例えば、逆光の中で光を浴びた毛並みを美しく撮影したり、暗い森の中でもノイズを抑えたクリアな写真を撮ることが可能です。

高解像度を活かし、大きなプリントやトリミングによる構図調整も自由自在で、より表現の幅が広がります。

そんな本カメラで撮影された、皆さまの美しい作品をご覧ください。

現在「EVERYBODY×PHOTOGRAPHER.com」では「Leica Boutique MapCamera Shinjuku Photo Contest」開催しています!

「旅 ~Journey~」をテーマに作品を募集しており、グランプリの方には「Leica Q3」など豪華賞品をご用意しています。

ライカ以外のメーカーのカメラで撮られた作品も大歓迎!

またマップカメラ30周年を記念したフォトコンテスト『Map Camera AWARD 2024-2025』も同時開催中!

グランプリに輝いた方にはなんと30万円相当のお買い物にお使いいただけるポイントを贈呈いたします。

エビフォトに投稿していただくだけで両方のフォトコンテストへのエントリーも完了となりますので、下記のバナーから詳細をご覧のうえ何枚でもご投稿ください!

【作品名】UFO coming<投稿作品を見る>

【投稿者】Takitokk様

【使用機材】Canon EOS R5 + EF8-15mm F4L フィッシュアイ USM

【作品名】浮かれ調子<投稿作品を見る>

【投稿者】Bowjack MOORE(某若夢話)様

【使用機材】Canon EOS R5 + マウントアダプター + EF100mm F2.8Lマクロ IS USM

【作品名】公園の仲間976-⑥<投稿作品を見る>

【投稿者】ichiishi様

【投稿者コメント】公園で出会いました(ジョウビタキ-♀)。

【使用機材】Canon EOS R5 + RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM

【作品名】公園の仲間592-②<投稿作品を見る>

【投稿者】ichiishi様

【投稿者コメント】公園で出会いました(ニホンカナヘビ)。

【使用機材】Canon EOS R5 + RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM

【作品名】公園の仲間601-③<投稿作品を見る>

【投稿者】ichiishi様

【投稿者コメント】公園で出会いました(コバネイナゴ)。

【使用機材】Canon EOS R5 + RF70-200mm F2.8L IS USM

【作品名】走る馬<投稿作品を見る>

【投稿者】Satoru Kobayashi様

【使用機材】Canon EOS R5

日々たくさんの素晴らしい作品をご投稿いただきありがとうございます!

日本や海外の風景写真はもちろん、ポートレートからストリートスナップ、飛行機や鉄道、モータースポーツまであらゆる作品とともに「世界地図から撮影したスポット」がシェアされているので様々な楽しみ方ができるコンテンツ。

年間を通してさまざまなフォトコンテストも実施しておりますので、お気に入りの作品を是非ご投稿ください!

【SONY】動画機としてもα1 がおすすめな理由

2021年に登場したαシリーズのフラッグシップモデル「α1」、2024年12月13日に待望の後継モデル「α1II」が発売されました。

新モデルが登場すると前モデルからお買い換えされる方もたくさんいらっしゃいますので、「α1」を選ぶなら豊富な中古在庫からお選びいただける今がお得です。

「α1」は写真機能が注目されることが多いですが、フラッグシップモデルの名に恥じない動画性能も魅力的です。今回はそんな「α1」の動画性能に焦点を当ててご紹介します。

まず、注目したいのが動画機として多くの映像クリエイターからも支持される「α7SIII」と同等クラスの動画性能を搭載している点。

例えば、4K撮影は最大4:2:2 10bitの情報量で収録できるので編集の自由度が高く、4K 120pのスローモーションにも対応。また、シネマカメラでも好評な、人の肌を美しく描写する「S-Cinetone」も搭載。「プロキシー記録」や「ブリージング補正機能」(Ver.2.01以降)、シネマカメラ同様に「RAW動画出力」にも対応しています。

そして、このカメラ最大の特徴といえるのがαシリーズ初の8K30pの動画記録。「α7SIII」は有効1210万画素でしたので、8Kの必要な画素数に足りず非対応でしたが、有効約5010万画素の画素数を活かした高解像度の映像を楽しむことが可能です。

『SONY α1』で撮影した8K映像

8K映像の持つ圧倒的な情報量は4Kでは体験できないリアリティを見せてくれます。熱問題もしっかりと対策されているので、アップデート(Ver.1.30以降)で記録可能になった4:2:2 10bitでも約30分の8K30p動画記録を可能にしています。

『SONY α1』Ver.1.30で撮影した8K映像

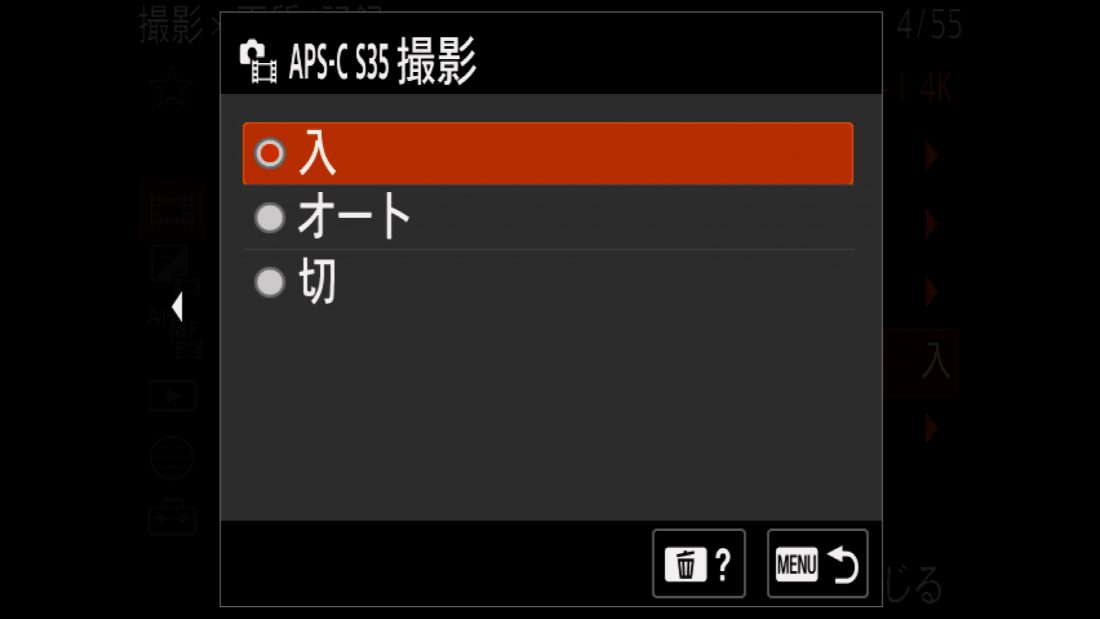

「α1」のフルサイズ選択時の画質も綺麗ですが、Super 35mm時は画素加算のない全画素読み出し5.8Kオーバーサンプリングにも対応。4K記録形式に関しては最大600Mbpsの高ビットレートでの高画質記録を実現しており「α7SIII」並みの動画性能を踏襲しながら、8K収録にも対応。動画の使用用途によっては「α7SIII」より使いやすい機種となっています。

フルサイズ時はセンサーが全画素読み出しではなくなるので、画質面で不安がありましたが実際に撮影してみると解像感などもSuper 35mmモード時と比べても遜色なく綺麗な映像で記録することが出来ました。以前のイメージだとセンサーの読み出し方式によって画質に差が出るイメージでしたが、このカメラではそんな心配をすることなく撮影したいイメージによってセンサーサイズの選択が出来ます。

もちろん、編集時に等倍で解像感などを比較すると違いは出てきますが静止画と違って映像を止めて鑑賞することは少ないと思いますので実用的です。ちなみに、センサーサイズの切り替えをカスタムボタンに割り当てることで撮影時の画角切り替えがスムーズにできるので、事前に設定をしておくと便利です。ちなみに、ここで使用したレンズはSONY FE 50mm F1.4 GMです。解像力の高いGMレンズと組み合わせることでセンサーサイズが変わってもシャープで綺麗な映像となります。

『SONY α1』で撮影した4K映像

ここまで紹介してきた動画性能ですが、実は「α1」は「α1II」とほぼ同等です。手ぶれ補正とAIプロセッシングユニットによりAF性能が向上していますが、動画性能を中心に考えると「α1」のコストパフォーマンスが際立ちます。

写真・動画、どちらの性能も妥協したくない方にはベストな一台になると思います。各αシリーズの違いで悩まれている方、ぜひ「α1」をご検討ください!

【TAMRON】機動力でシャッターチャンスを逃さない、50mmはじまりの超望遠ズームレンズ

寒さも増していれば花粉にも悩まされる2月半ば、撮影ともなればなんのそのと言いたいところですが強がりは言えません。

健康のためにも散歩は日課ではあるのですが、たくさんの機材を持ち運ぶのは大変ですし目的に合いません。そんな時によく選択するレンズが今回使用した「TAMRON 50-400mm F4.5-6.3 Di III VC VXD/Model A067S」です。

ボディは「 SONY α1 ボディ ILCE-1」、II型が登場したことで中古品がだいぶお求めやすくなりました。

自然の多い公園では野鳥との出会いが多くあります。おかげで多種多様な野鳥と出会っては撮影し、なんという種類か確認するようになりました。

自然の多い公園では野鳥との出会いが多くあります。おかげで多種多様な野鳥と出会っては撮影し、なんという種類か確認するようになりました。

ヒヨドリなど毎度おなじみの野鳥もいますが、水を飲んでいたり木の実を食べていたりなど行動を観察するのも面白いものです。

あちこち小川や池があるおかげで水辺の野鳥ともよく遭遇します。このレンズなら望遠側400mmまでカバーしているので不意にカワセミと出会っても諦めることなく撮影に臨めます。

あちこち小川や池があるおかげで水辺の野鳥ともよく遭遇します。このレンズなら望遠側400mmまでカバーしているので不意にカワセミと出会っても諦めることなく撮影に臨めます。

この時期、水鳥は寒くないのかと心配になりますがこちらのコサギは樹上で一休みしているようでした。

タイトルにもしたようにこのレンズは長さ183.4mm、重さ1155gと大体100-400mmクラスと同等のサイズ感で持ち歩きも苦になりません。

だいたいストラップ斜め掛けで持ち歩き、気になった被写体があればすぐに向けて撮影できる、幅広い焦点距離をカバーしつつも機動性を欠かないレンズの1本だと思います。

小川沿いを歩いた先では大きな橋と池が迎えてくれます。

標準的な画角である50mmでシャッターをきるも、少しズームして一部を切り取るも自由です。

この橋の下には「湿生植物園」があり、5月上旬にはアヤメ、6月にはさまざまなハナショウブが目を楽しませてくれます。いまからその時期にカメラを持って訪れるのが楽しみです。

池では例年見かけるヒドリガモたちが水面にクチバシを滑らせるようにしながら泳ぎ回っていました。この日はほかにオオバンやキンクロハジロ、カワウも少数混ざっていました。まれにカイツブリやカワセミも登場するため、この池周辺は訪れる人たちの人気スポットでもあります。

頭上でちらちら動き回る影、さえずりが聴こえてきて見上げた先にはシジュウカラがいました。短い距離を飛び回っていたためいなくなる前にと急いでレンズを向けましたが、オートフォーカスも早く小さな体格のシジュウカラにスッと合わせてくれました。

四季を通じてよく訪れる自然公園は細長いようなかたちで面積は約42ヘクタール、広いなとは思っていましたが調べてみれば東京ドーム9個分に近く驚きました。約900種に及ぶ植物と、約50種にも及ぶ野鳥が観察でき、水車や売店などちょっとした施設もあります。

ちょうど中央あたりには小さなころ遊んでいた大型遊具があり、経年にふさわしいたたずまいでしたがつい最近新しい大型遊具がそなえつけられていました。

冬の少しさみしい公園にカラフルな遊具、まだ工事中の真新しい滑り台に焦点をあててシャッターをきってみました。これから子どもたちに大人気の場所となりそうです。

ちょうどお昼時だったので持参していたお弁当を食べつつのんびりとした時間も過ごしました。

各所に4人掛け程度の大きなテーブルがあるため、休憩したり食事をしたり思い思いの時間を過ごせます。もう1、2か月もすれば近くに桜が咲き始める人気の場所ですがさすがにこの時期では人影は少なかったです。

帰り際、ちょうど木々のあいだから日の光が差し込んだ水仙が並び綺麗でした。今回はあまり被写体に近付きませんでしたが、広角端の最短撮影距離は0.25m、最大撮影倍率1:2の高い近接撮影能力でハーフマクロも楽しめるレンズなので、もう少し暖かくなってきて植物が増えたらもっと活躍の場が増えそうです。

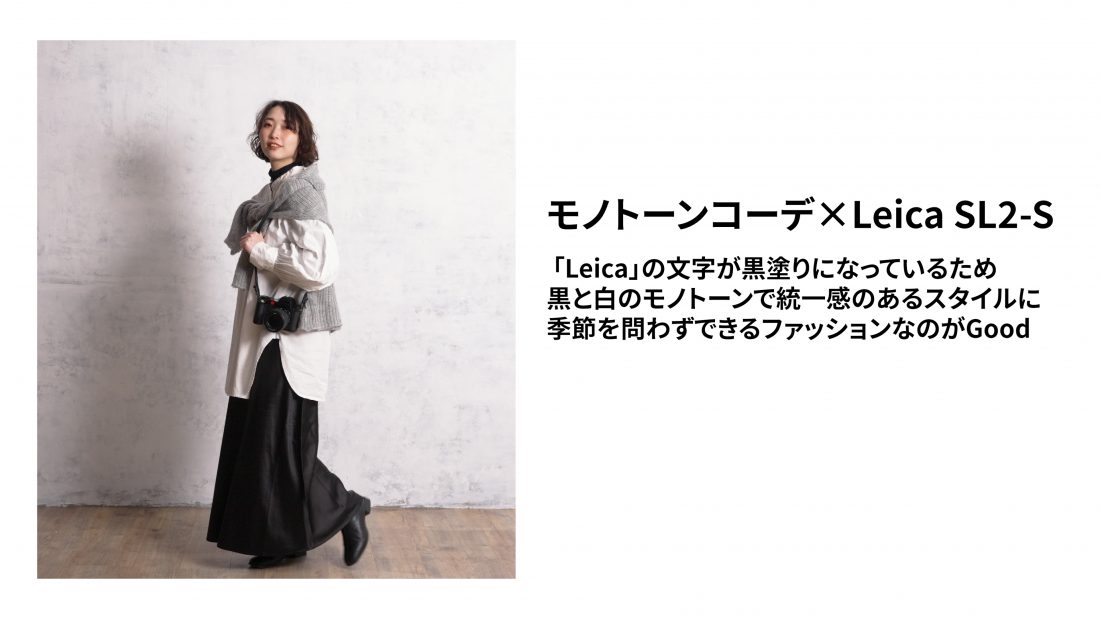

今回は、普段とは少し違った切り口の動画となっており、【カメラ×ファッション】と題して『Leica SL2・SL2-S』をご紹介します。

最新世代の「Leica SL3」と「Leica SL3-S」が登場した今、改めて「2」に秘められた魅力に迫ります。ぜひ最後までご覧ください。

本編映像

動画チャプター

00:00 オープニング

00:27 今回のテーマは…?

01:42 ファッションアイテムとしてのカメラ

04:08 ライカとファッションの相性は?

05:20 ライカは難しい?

07:00 ストラップ選びも楽しい

08:31 写真も綺麗

11:43 映像も綺麗

13:55 エンディング

どんなカメラ?

まずは、この2台がどんな魅力のあるカメラなのかご紹介します。『Leica SL2』は約4700万画素のフルサイズセンサーを搭載しており、美しい描写を誇る高画素モデルです。それに対して『Leica SL2-S』は高速連写・動画性能を向上させたマルチに活躍する一台に仕上がっており、それぞれが異なるフィールドで活躍する長所を持っています。

見た目上の違いなども含めて、ファッションにも印象の違いを与えてくれます。

ファッションとカメラストラップ

ファッションとして取り入れる際に、カメラストラップはとても重要な存在です。機能性はもちろん、デザインも良いスタッフお気に入りのストラップも紹介しています。

全身のコーディネート例をご覧ください。モノトーンにまとめることでスタイリッシュに見せています。

カメラの存在感も主張しすぎることなく、着こなしの中にストンと落とし込めています。

どんな写真・映像が撮れるのか

さて、それでは気になるスチル・動画での描写はどうでしょうか。

2人のスタッフが撮影した作品を本編動画内でじっくりご覧いただけたらと思います。

おわりに

いかがでしたでしょうか。カメラとしての描写・機能面の魅力はすでに知っているという方も多いのではないでしょうか。

今回は【カメラ×ファッション】という視点で再注目してみましたが、やはりその点においても素晴らしいカメラだと言えるでしょう。

動画本編では、こちらで紹介しきれなかった魅力なども紹介しておりますので是非ご覧ください。

今回ご紹介した商品が「気になった!欲しい!」という方は、高評価・チャンネル登録もよろしくお願いします!

【動画内で紹介した商品はこちら】

【Nikon】魅力的なZマウントボディたちをご紹介します。~Z6III編~

待望の「Nikon NIKKOR Z 35mm F1.2 S」の予約が開始いたしました。

Z 50mm F1.2 S 、NIKKOR Z 85mm F1.2 Sに続く、大口径単焦点レンズ。S-Lineシリーズの持つ抜群の解像力と開放F値1.2ならではの柔らかいボケ味は主役を最大限に引き立たせます。また高速かつ正確なAF性能に加え、動画設定にも配慮した設計は、Zマウントユーザーの表現の幅を新たに広げる1本になるでしょう。

↓↓↓Nikon NIKKOR Z 35mm F1.2 S先行レポートは、マップカメラYoutubeチャンネルでご覧いただけます↓↓↓

そこで今回は新製品レンズの発売を記念し、Z 35mm F1.2 Sに合うフルサイズボディをマップカメラスタッフが連載形式でご紹介いたします。

この機会に改めてZマウントボディの素晴らしさをお伝えできれば幸いです。

第1回は「Z6III」をお届けします。

2024年夏に発売された「Z6III」。有効画素数2450万画素、フラッグシップモデルである Z9やZ8同等の高性能を継承し、世界初の部分積層型 CMOS センサーを搭載しています。動く被写体に対するAF性能の向上や、動画撮影の自由度も高くなりました。

豊富な新機能により、スチルも動画もどちらの撮影シーンの幅を広げ、新たな立ち位置を確立した一機です。

2月上旬、あちこちから梅まつり開催の知らせが聞こえていたのでZ6IIIとNIKKOR Z 35mm F1.4 の組み合わせで梅の花を見に出かけました。

まだ見頃の時期ではないものの、青空には梅の花が良く映え、またコロンとしたつぼみも可愛らしいです。

この日は晴天に恵まれ日差しも強かったので、やはり液晶モニターよりファインダーでの撮影がメインになりました。

Z6IIIのEVFは約576万ドット。Z6IIの約369万ドットからかなり向上しています。

ニコンといえばファインダーの見やすさに定評がありますが、より正確にファインダー越しの被写体を捉えることが可能です。

やわらかい印象の梅の花によく合う描写力。

今回持ち出したNIKKOR Z 35mm F1.4は大口径レンズとは思えない手軽なサイズ感やコストパフォーマンスが売りのレンズです。

明るく35mmの単焦点、という括りでは近しいように思えますが、新製品「Z 35mm F1.2 S」とはだいぶ毛色が違ってくるかと思います。

本レンズでも十分になめらかなボケ味を得られますが、新製品レンズとの組み合わせならいっそう互いの性能を引き立てあうこと間違いなしです。

ここを訪問してから知ったのですが、ウグイスのさえずりがよく聞こえていました。どうりで望遠レンズを持っている人が多いのだと合点がいきました。今回のレンズではウグイスを撮るのはなかなか困難だったので、友人の姿を拝借。この焦点距離、明るさならポートレート撮影での使用用途の方も多いのではないでしょうか。

Z6IIIの被写体検出は、人物、犬、猫、鳥、車、バイク、自転車、列車、飛行機の9種類。画像処理エンジン「EXPEED 7」の採用により、Z9やZ8に劣らないAF性能を体験することができます。

バリアングルモニターを使用して撮影を行いました。Z6IIIからのバリアングルモニターの採用は、このようなアングルの撮影ではもちろん、動画撮影でも活躍します。スチル撮影用途でのユーザーが多い印象のあったZ6IIに対し、4K UHD/60pで最長125分の動画撮影が可能になるなど、本格的な動画制作との両立も可能になりました。

先述したようにとても天気の良い日だったので、暗がりに差し仕込む光がより美しく見えました。

低輝度側のAF検出範囲は-10EVまで拡張されており、また8.0段の手振れ補正によりこのような暗いシーンでもピントはとても合いやすくなっています。

最後はバレンタインシーズンに訪れたカフェでの1コマから。ハートモチーフの可愛らしいクッキーは顔つきのマシュマロにピントを合わせて、思わず目を見開くサイズの大きなドリンクは縦構図で撮影いたしました。

Z6IIIほどの高性能機種となると、必然的にサイズや重量も増しますが前モデルのZ6IIと比較してもさほど変わりません。数字で比較すると、縦横奥行どこを取っても僅か1cm以下です。『スナップ撮影メインの持ち運びにももってこい!』と言えるまでの軽量コンパクトさはありませんが、レンズとの組み合わせも相まって持ち運びのストレスは思いのほか感じずに過ごすことができました。

いかがだったでしょうか。

今回は「Z6III」をご紹介いたしました、Zマウントユーザーの方にもそうでない方にも魅力が伝わりますように。

次回もお楽しみに!

今回使用したボディとレンズはこちら↓

新製品レンズのご予約はこちらから↓

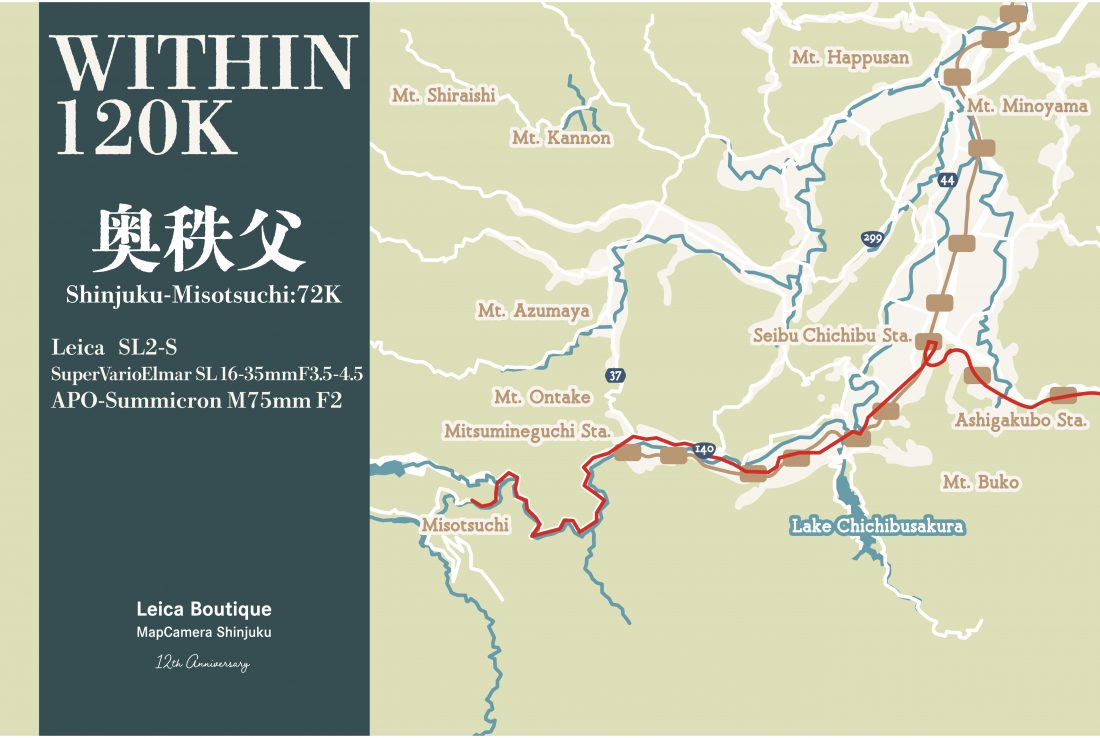

【Leica】WITHIN120K -ライカ旅行記 SL2-S 編-

event-campaignLeicaLeica Boutique 12th AnniversaryWITHIN120K

2025年2月20日にLeica Boutique MapCamera Shinjukuは12周年を迎えます。

今年の連載ではテーマ『journey』と『“12”周年』にちなみ、スタッフがマップカメラのある新宿から半径120キロ圏内での撮影旅行を計画。

旅の供にカメラが選ばれるようになってから100年となる今年、「旅」を通してカメラの楽しさ、

ライカの面白さをお伝えするべく、マップカメラスタッフ12名が旅に出ました。その名も「WITHIN 120K」

お楽しみ下さい!

・・・

今回、撮影に向かったのは埼玉県秩父市にある三十槌(みそつち)と芦ヶ久保。

秩父三大氷柱である、三十槌、芦ヶ久保、尾ノ内の内、2箇所を回ってまいりました。

筆者は小学生の頃に新潟県から引っ越してきて以来の埼玉県民ですが、

秩父には冬の夜祭を見に1度訪れたきりで、氷柱を見に来たのは今回が初めてになります。

この季節ならではの冬の風物詩を堪能でき、新宿から半径120キロ圏内で行ける絶好のスポットです。

あまり旅慣れてない筆者。

事前に軽く下調べはしましたが、池袋駅から西武線で西武秩父駅まで行けば目的地に着くかなとざっくり把握していただけで、

特急があることすら池袋駅に着いてから初めて知りました。

そのため西部秩父駅行きの特急乗り場のホームに着いたのは列車が出発の3分前。

乗り遅れていたら1時間待ちになってしまうところでしたが、特急券を買ってなんとか飛び乗れました。

そんなハプニングも旅の醍醐味の一つ。

池袋駅から特急Laviewで1時間20分ほど過ごし、駅を出ると目の前には青い空と広大な山々。

そして目を引く和を感じる建物。こちらは駅前の温泉施設でフードコートやお土産屋もあります。

秩父は自然に氷柱ができるほど寒い場所なので、旅人の待合い場所として嬉しい施設です。

西武秩父駅前には観光案内所があり、おすすめスポットやグルメ等を紹介してくれます。

三十槌の氷柱だけを見に行くのはもったいないと思い、三十槌行きまでのバスが来るまでの間、

観光案内所の方に日帰りで芦ヶ久保の氷柱とハシゴして周るのに最適なルートや時間を尋ねました。

スマホ1つあれば何でも調べられる今の時代だからこそ、現地の方と生きたコミュニケーションができる体験も貴重に感じます。

三十槌の氷柱は西部秩父駅からバスで40分余り乗った山奥にあります。

埼玉県民の筆者からすると、秩父は旅行というには少し近すぎたかなと行く前は思いましたが、

池袋から特急とバスを使って2時間。思えば遠くへ来たものだと感じました。

氷柱は坂を下った川沿いにあるのですが、その手前には売店や薪をくべて暖を取れる場所があります。

移動の疲れを癒すため温まりたい気持ちと、早くお目当ての被写体を見たい気持ちで

炎のごとく揺らぎましたが後の行程もあるので惜しみながらその場を後に。

氷柱の撮影を始めたのは13時半頃で、一日の内、最も気温が高い時間帯なのにとにかく寒い!

それもそのはず、この場所は太陽の光が当たらない影のスポットになっている為、ここまで氷柱の形を保てるのです。

ダウンコートのフードをかぶってなるべく顔を風にさらさないようにし、手袋も装備。

撮影に使用した『SL2-S』は手袋をしたままでもシャッターボタンやレンズ着脱ボタン、

露出補正ダイヤルが操作しやすくLeicaのシンプルなインターフェースが功を奏しました。

どちらの写真も『スーパー・バリオ・エルマー SL16-35mm F3.5-4.5 ASPH.』で撮影しています。

超広角レンズは、シンプルにワイドに撮ることも下から煽って迫力を出す撮り方もできます。

また、最短撮影距離が25cmと寄れるので、上の写真のように被写体に思いっ切り近づいて

手前の被写体を大きく見せて奥行きを出したり、フルサイズの大きなセンサーを活かしたボケ感のある写真が撮れます。

『アポズミクロン M75mm F2.0 ASPH. (6bit)』で撮影した1枚。絞り開放で撮っています。

アポクロマート設計により色収差を限りなく補正しているのが特徴のレンズです。

この作例では木洩れ日や氷柱といったハイライトの部分にフリンジが出やすいですが見事に補正してくれています。

『SL2-S』のファインダーをのぞきながらピントリングを回した時に立ち上がってくる美しい氷柱は

いつまでも眺めていたくなります。質感描写も良く、固すぎない自然なシャープさが魅力です。

1時間半ほど三十槌の氷柱を堪能し、二つめの氷柱の名所である芦ヶ久保に向かいます。

デジタル一眼カメラは寒いところではバッテリーの消耗が早いのが一般的で、

日帰りとはいえ、予備バッテリーを1つ以上は携帯したいものです。

筆者も前日の夜、予備バッテリーを充電することは忘れませんでした、、、当日はお留守番をしていましたが。

『SL2-S』はモバイルバッテリーからUSB-Cで充電できるので、スマホで使えることもあり、携帯しておくのがおすすめです。

バッテリーの残量は40%ぐらいでしたが、芦ヶ久保に向かう移動中の1時間あまりで幸い満タンになりました。

西武秩父駅から秩父線で8分程で行ける芦ヶ久保駅。改札を出ると眼下に広がる道の駅と山と空。

旅行で訪れた筆者ですが、奥に連なる住宅を見てここで日々生活している方が確かにいるんだな、としみじみ感じました。

芦ヶ久保駅から10分ほど歩くと氷柱がある場所に辿り着けます。時刻は16時半頃。

17時からライトアップがあることは道中調べていたので期待しながら現地に着くと、

係の方が、ライトアップが始まる時間帯は入替え制のため17時半までには戻ってきて下さいとのご案内が。

撮影を終えて戻る最中に40人ぐらいライトアップを待つ方がいたので、その直前の時間帯はガラガラで

写真を撮るには絶好のチャンスだったと後になってから分かりました。

写真は引算とはよく言ったものですが、構図作りが難しくても超広角ズームレンズは旅の抑えの1本として携帯しておきたいものです。

当初筆者は、『アポズミクロン M75mm F2.0 ASPH. (6bit)』と28mmか35mmの広角単焦点レンズを組み合わせ、荷物を軽く済ませる予定でした。

三十槌でも活躍しましたが、28mm以下の超広角域は、思い出を振り返った時により多くの情報量を残せるのでおすすめです。

『スーパー・バリオ・エルマー SL16-35mm F3.5-4.5 ASPH.』は重さ990gと重量級のレンズですが、

それでも旅行に持って行くきっかけとなったのが、レンズの全長が”12″cmと”12″周年にかかっていたのもちょっとした理由です。

暖冬のこともあり、関東住まいの筆者にとっては氷柱を見る機会はなかなかありません。

『アポズミクロン M75mm F2.0 ASPH. (6bit) 』の画角は人間が1点を注視し、切り取る時に使いやすいです。

氷柱は様々な姿をしているので、お気に入りの形のものを見つける宝探しのような楽しさがあります。

右側の氷を見た瞬間、とても寒いのに美味しそうと思ってしまいました。サイズや形が絶妙です。

そして左側の氷のなんと美しいこと!まるでガラスのような透明感と質感です。

バカラのクリスタルガラスも好きな筆者は美しい造形の被写体を見ると、ついシャッターを切る枚数も増えてしまいます。

自然が作る造形物に一期一会を感じます。

同じ場所に何度も旅行に行くのもその時々で天候や光の回り具合や出会う人、出会う被写体が違うからなのでしょう。

月と氷柱を同じフレームに収められました。遠路はるばる足を運んだ甲斐がありました。

今回、旅行にはリュック一つで出かけました。

数年前に行ったライブのツアーグッズで購入したもので軽く、非常に使い勝手がいいので今でもよく使っています。

前ポケットにスマホやモバイルバッテリー、定期券等の小物が入り、サイドポケット2ヶ所には500mlのペットボトルをそれぞれ入れられます。

インナーバッグは写真家の織作峰子氏プロデュースのMNK-0008。

撥水加工済みオリジナルプリント生地を使用したクッション材入りのファスナー付きインナーバッグです。

ブロアーはスイス・ベルジョン社のブロアー。ゴムの感触が良くホコリを飛ばしやすいので、自宅と外用で2本持っています。

いかがでしたでしょうか。

写真を撮りに行くための旅は、いつもより感覚が研ぎ澄まされ被写体探しに自然と熱が入りました。

また、普段あまり使わないレンズにチャレンジすることで視野も広がりました。

最後の1枚はカメラを持っていなかったら気に留めることもなかったと思いますが、

レンズを通して液晶モニターを見た時に、確実に肉眼より「綺麗!」と思わず声が出てしまったので、シャッターを切りました。

そんな何気ないものでも被写体として記録に残しておきたいと思えるカメラやレンズを探す旅はまだまだ続きそうです。

・・・

現在マップカメラでは「Leica Boutique MAPCAMERA Shinjuku」12周年を記念してフォトコンテストを実施しています。

ライカ製品以外のカメラで撮影した写真でも参加可能!ぜひみなさまの「旅」の写真をお待ちしております。

【TAMRON】幅広い画角を網羅した1本。

2月に入り関東でもさらに冷え込みが増している今日この頃。

今回の撮影場所は暖かい車内からも楽しむことができる富士サファリパークへ参りました。

富士サファリパークは、富士山の麓に広がる大自然の中で、約60種類・900頭の動物たちがおり、園内は「サファリゾーン」と「ふれあいゾーン」に分かれています。

そこでチョイスしたのがこのレンズ「TAMRON 18-300mm F3.5-6.3 Di III-A VC VXD/Model B061X」

35mm判換算で 27mmの広角域から450mmの超望遠域を1本でカバーし、様々な撮影ができる高倍率ズームレンズです。

サファリゾーンでは超望遠、ふれあいゾーンでは広角と1本でほしい画角を網羅した万能レンズになります。

ボディは軽量軽量に防振ユニットをはじめとした各種アシスト機構を搭載したFUJIFILM X-S10 を使用いたしました。

7つに分かれたゾーン。初めに出会えるのはクマ

写真のアメリカグマはぬいぐるみのテディベアのモデルになったと言われている種類で、体毛がチョコレート色でバレンタインにピッタリな愛くるしさです。

撮影はもちろん車内のガラス越しですが全く気にならないほどの解像力。

ほかにもヒグマやヒマラヤグマなど各々がのんびりくつろぐ姿が見受けられました。

続いての肉食動物ゾーンはライオン・アムールトラ・チーターと私が大好きなネコ科動物たちです。

見えずらい岩の隙間や草木に隠れてしまっても450mmの超望遠域を使えばより臨場感を出すことができます。

また瞬時にズーミングすれば上記のように富士山を背景に取ることも可能。

レンズ交換のタイムロスは動物撮影において致命的。APS-Cサイズミラーレス一眼カメラ対応として世界初、16.6倍のズーム比を実現したこのレンズであればさまざまなシーンの撮影がこの1本のレンズで可能となります。

草食動物ゾーンに入りまず見えてきたのは穏やかなアジアゾウ、仲睦まじい姿をみせてくれました。

大きなや体を揺らしたり鼻を自由自在に動かしたりシャッターが止まりません。フォーカス追従性も非常に高く活発に動く被写体にピッタリついてくれました。

更にタムロン独自の手ブレ補正機構VCを搭載しており望遠よりでも手持ちで全く問題なく撮影が可能となっております。

一般草食ゾーンでは広大な場内に自由に動物が暮らしておりました。

車を横切るシマウマ。毛のふわふわな質感までしっかり写すことができます。

場面は変わり午後はふれあいゾーンへ

その名の通り動物たちに触れることや餌をあげることができます。

先ほどとは打って変わり広角から標準画角が活躍します。

驚くべきことに広角端 18mmで最短撮影距離 0.15m、最大撮影倍率 1:2 とテーブルフォトや手に持ったものまで容易く撮影ができます。

コロッケにレンズ面が当たらないように要注意です。

コンパクトな設計のため日常から旅行先まで気軽に持ち運ぶことができるレンズ。初心者の最初の1本にもぜひおすすめです。

↓今回の撮影機材は↓

私にとって2024年は振り返るとあっという間に過ぎた1年でした。

去年、私は故郷北陸から離れ上京しました。

地方で過ごした年月の方が長い私にとって、首都東京は異世界に近いものがあります。

聳え立つビル群、無数の人々、経済と文化の中心地にいるということをようやく実感してきているところです。

さて、今回紹介するのは2013年発売のNikon Dfです。

学生時代、パソコンに齧り付くように見ていた憧れのカメラです。

私が写真を始めたのも丁度その頃でした。

光陰矢の如しとはよく言うもので、当時の最新機種も11年の時を経ています。

今回使用した機材

Dfのカタログに記載されていた言葉は”Inspiration on Contact” 「操る愉しさと、自由に描く悦びと。」でした。

言葉通り、軍艦部のダイヤルでシャッタースピード、iso感度、露出補正などを操ることが可能で、自由な表現が出来るカメラだと思います。

現代はミラーレスカメラ全盛の時代ですが、このカメラはレフ機であり、またNikonといえば「不変のFマウント」です。

このDfはAiレンズはもちろんのこと、非Aiレンズも装着可能なカメラです。

1959年から始まったFマウントですが、Zマウントが登場する2018年までの約60年続いてきた数々の銘玉を露出計と連動させて使えるカメラは唯一無二といって良いでしょう。

まさに原点回帰、写真を撮る愉しみとは何か。それを考えさせてくれたカメラだと思います。

そんな学生時代の憧れのカメラDfと共に、新生活の地、東京をAi-S Nikkor 50mm F1.4 で映してきました。

今回撮影した写真は色味の調整などは行わず、明るさの調整とトリミングに留めています。

自由に愉しんで撮ることを重点に置いて撮影してきました。

現在では日常の風景となっている東京スカイツリーですが、着工は2008年、完成は2012年なのです。

2013年発売のNikon Dfはある意味スカイツリーと近い年齢なのかもしれません。

当時を振り返ると、テレビでは盛んに東京スカイツリーの事を特集していたと記憶していますが、地方住まいだった私にとって、それはまるで遠くの国の話のようでした。

実際に間近で見てみると、このような巨大な建造物を僅か4年で作り上げたというのは信じ難い事実でした。

東京は、無数の人がいて忙しない時間が流れている場所もあれば、下町に入るとゆったりとした時間が流れている場所もあり、そういった場所があちらこちらに点在しているところが興味深いと感じています。

同じ時間軸にいるのに、時間の流れ方が全く異なるそんな感覚に陥ります。

・・・・・・

私はこちらに引っ越してきてから、時間感覚のズレが生じることが多くなってきていると感じます。

「忙しない場所」で真っ先に思いついたのが、渋谷のスクランブル交差点でした。

ピクチャーコントロールをモノクロームに設定して撮影してみました。

電光掲示板や広告、車両や人々の色とりどりで様々な情報が飛び交う渋谷も面白いのですが、あえて白黒にすることで忙しない感覚を表現したいと思い撮影に臨みました。

地方には存在しない都会の雑踏をモノクロで映すのはとても新鮮で楽しい体験でした。

渋谷での撮影時は休日ということもあり、想像を絶するほどに人が多く、人混みが苦手な筆者は早々に帰路につきました。

・・・・・・

カメラの話題に戻りますが、筆者がメインカメラとして使用しているNikon F3とDfは非常に相性が良いのです。

最新機種のZfはマウントアダプターを介すことでFマウントが使用可能ですが、Dfはそれを必要としません。

また、見た目もアダプターを介すことがないので、スタイリッシュで荷物も少なく済む所は個人的に気に入っています。

レンズ一本でデジタルカメラとフィルムカメラをスムーズに行き来出来るのは快適でした。

今回使用した Ai-S Nikkor 50mm F1.4 は開放は非常にピント面が曖昧でドリーミーな写りをし、絞ればクッキリ写ります。

逆光ではフレアも出ますからオールドレンズらしい描写も楽しめたりと、オールラウンダーに活躍してくれるので、非常に気に入っています。

いかがでしたでしょうか。

今回はNikon Dfを紹介させていただきました。

この機会にぜひお試しいただければと思います。

▼ 今回使用した機材はこちら ▼

【SONY】α7C IIで展望スポット巡り

立春を迎えど春の足音はまだまだ遠く聞こえる2月のお昼時、晴時々曇りの予報を信じて東京駅周辺の展望スポット巡りを行いました。

旅行や日常のスナップなど幅広いシーンで活躍するα7Cシリーズの第2世代モデル「SONY α7C II」と軽量で持ち歩きやすい「FE 28-60mm F4-5.6 SEL2860」を使用しました。

ぜひそんな作例をご覧ください。

1か所目では生憎の曇り空。風も吹いて肌寒い中の撮影でしたが、展望スポットである屋上庭園には家族連れや海外から観光客がちらほらと見受けられました。

前のモデルα7C同様に軽量なためストレスなく持ち歩け、前のモデルから変わったグリップの形状もグリップ感が増した感じがして安心感があります。

2か所目でも引き続き曇り空。2か所目の展望スペースは小さなスペースでしたが落ち着いた雰囲気。他の利用しているお客さんもゆったりと寛いだ空間となっていました。

α7C IIはサイレントモードがシャッター音を控えた方が良さそうな場面で使い分けができます。

3か所目でようやく晴れ、最後には晴れた空の青を見せてくれました。

今回セレクトした軽量で気軽に持ち歩きできる「SONY α7C II」「FE 28-60mm F4-5.6 SEL2860」の組み合わせは、持ち歩いていて疲れることもなく今回の展望スポット巡りに最適でした。

ぜひスポット巡りのパートナーとしてこの1台を選んでみてはいかがでしょうか。

【Canon】トップクラスの軽量コンパクトを実現!大三元望遠ズームレンズが手軽に持ち出せる!RF70-200mm F2.8 L IS USM

大三元望遠ズームレンズ70-200mm F2.8と言えば憧れレンズの一本だと感じる方も多く、非常に人気の高いレンズです。

しかし、高性能高画質が故にどうしても「重い」「大きい」「長い」といった点を気にされる方も多いのではないでしょうか。

そういった懸念点を解消してくれたレンズがこちら。

Canon RF70-200mm F2.8 L IS USM

2018年10月に始動したRFシステムで初めての大三元望遠ズームレンズとして2019年11月に発売した当レンズですが、5年以上経った今もなお非常に高い人気を誇る理由についてお話していきたいと思います。

今回はCanon EOS R6 MarkⅡと合わせて撮影をしましたので作例と共にご確認ください。

今回はショルダータイプの小さめのカメラバッグで撮影に出かけました。

本来だと収納が難しい大三元望遠ズームレンズもRF70-200mm F2.8 L IS USMにかかればお手の物。

ボディと合わせても20cm程度で収まるので大きなカメラバッグを持ち出さなくても身軽に撮影へ向かう事ができます。

重量も同系統レンズの中ではトップクラスに軽く約1070gを実現しています。

更に重量バランスをマウント側に持ってくることでフロントヘビーにならない設計を採用しており、大三元望遠ズームレンズならではの重量感は感じずに使用できるのも素晴らしいポイントです。

軽量コンパクトにしたことでトレードオフになった部分があるのではないか。

そんな心配をされる方もいらっしゃるかもしれませんが心配ご無用。

絞り開放から抜群の描写力で「これぞLレンズ!」と改めて感じさせてくれます。

中央画質はもちろんの事、周辺まで絞り開放で高画質を保っており、F値の操作は基本的に被写界深度の調整の為と考えていただければと思います。

シャープネスの非常に高い状態でF2.8のボケを味わえるのでスポーツやポートレートにも最適なレンズです。

そして、通常だと難しい解像力と滑らかなボケ味の両立もしており、描写での文句の付け所が見当たりません。

最短撮影距離はズーム全域で0.7mとなっており、望遠端側では他社の同一レンズを凌駕する近接性能を持っています。

これにより大体腰辺りで構えて真下を撮影しても余裕でピントが合うようなイメージとなっており、それを実践したのが上のイチョウの葉の作例です。

最短まで寄ったわけではないですが、今回のようなスナップ撮影で使用する際もこれくらいは普通に寄れるので不便に感じる事は一切ありませんでした。

EF時代のCANONを利用していた筆者が初めて当レンズを使用した時に衝撃的だったのが非常に速いAFスピードです。

EFレンズでは2本しか採用されていなかった高速かつ静音を併せ持った”ナノUSM”を贅沢に2機も搭載した当レンズは電光石火の如くフォーカスを合わせてくれます。

筆者は子供のバレーボールの撮影でも何度か使用したことがあるのですが、恐らくEF時代のAFでは間に合わなかったシーンでもこのAFのおかげで撮影できたショットがたくさんありました。

室内スポーツの撮影をされている方には強くオススメしたいレンズです。

更に手ブレ補正も200mmの状態で最大5段分の補正力を持っているのでフリッカーを抑えるために1/100以下のシャッタースピードにしたいような場面でも余裕の安定感を見せてくれます。

今回は綺麗な夕暮れ時に撮影できる場面が多かったのですが、素晴らしい逆光耐性を見せてくれました。

フレアゴーストもうまく抑えて、コントラストも低下することなく美しく描写してくれていることが分かります。

逆光時のコントラストの高さはEF時代から比べると大きく向上しており、ポートレートなどでも被写体が白く潰れることがありません。

雰囲気重視よりも被写体がしっかり写っている事を重視したい方にはうってつけです。

今回の撮影で感動したのが非常に良い発色です。

特に上の2枚の写真は背面モニターで確認した際に解像感と発色の良さに驚きました。

Canonのモニター/ファインダーは非常に美しくEVF独特のデジタル感を感じさせません。

一眼レフのOVFに慣れていた筆者でも違和感なく移行できたので信頼度の高いユーザビリティである事は間違いありません。

RF70-200mm F2.8 L IS USMは極限まで軽量コンパクト化した事で性能は一切妥協しないまま「身近な大三元望遠ズームレンズ」という存在をCanonは確立してくれたように感じます。

現在はインナーズームのRF70-200mm F2.8 L IS USM Zも出た事で選択肢が増えましたが、カメラバッグの省スペース化によりもう一本レンズを入れたり、ストロボを入れたりできるのは大きなメリットになるでしょう。

初めての方も、大きさに悩んでいる方も当レンズを使ってみると不安は払拭されることでしょう。

是非この機会に手にしてみてはいかがでしょうか。

▼新品はインターネットからのお買い物で安心安全の2年保証付き!▼

▼ネット限定ポイント最大10%還元対象!▼

【Leica】今年も登場!ライカアラカルト

2月20日にLeica Boutique MapCamera Shinjukuは12周年を迎えます。

これを記念してライカ公式のレザー貼替サービスである、ライカアラカルト カスタムレザーサービスでレザーを貼り替えた中古商品を販売いたします。

今回はM11 ブラックペイント、M11-P ブラックペイント、Q3の3機種をそれぞれ2色、合計6種です。

それでは一つずつご紹介いたします。

まずはM11 ブラックペイント

①オーストリッチ風チェスナット

フィルム時代の趣が漂うオーストリッチ(ダチョウ)風のレザーです。

近年ではエキゾチックレザーの使用が難しく、本革や合皮に型押しなどで再現されることが多いオーストリッチレザーですが、その中でも完成度が高いと思います。

濃いブラウンでブラックボディとの相性もばっちりです。オールドレンズを付けると良い味が出そうです。

②オーストリッチ風ブラック

ぱっと見は通常レザーと大きく変わりませんが、分かる人には分かるといった印象です。

エレガントな大人の雰囲気を感じます。

続いてM11-P ブラックペイント ①オーストリッチ風チェスナット

①オーストリッチ風チェスナット

Leicaロゴがないため、更に落ち着いた印象です。

ヴィンテージ感がなんともいえません。

②オーストリッチ風ブラック

真っ黒でもただの黒ではなく、表情のあるレザーならではの風合いが楽しめます。

通常の貼革よりも温かみを感じ、愛着が湧きそうです。

最後にQ3

①オクタン

ブルーとグリーンの間のような色味です。彩度も丁度良く、悪目立ちすることなく個性を主張できます。

こちらは滑らかで手触りの良いカウハイドレザーで、使わない時にも思わず撫でてしまいそうです。

②アマラント

一番ライカらしいカラーではないでしょうか。

定番ながら過去の限定モデルでもあまり見かけない黒×赤の組み合わせ。

こちらは立体感のあるファイングレインドレザーが使われており、遊び心を感じます。

更に!これらのカメラにはマップカメラ特注のレザーストラップが付属します。

いずれも上質なレザーに身を包んだカメラたちです。

オシャレなカメラが欲しい、人とは違ったものが欲しい、そんな方にオススメです。

是非この機会をお見逃しなく!

▼M11 × オーストリッチ風チェスナット

▼M11 × オーストリッチ風ブラック

▼M11-P × オーストリッチ風チェスナット

▼M11-P × オーストリッチ風ブラック

▼Q3 × オクタン

▼Q3 × アマラント

【OLYMPUS/OM SYSTEM】今、語りたい。マイクロフォーサーズの魅力~OM-D E-M1 Mark II×M.ZUIKO DIGITAL ED 12-50mm F3.5-6.3 EZ~

OM SYSTEM / OLYMPUSOM SYSTEM ズームレンズズームレンズを楽しむマイクロフォーサーズの魅力冬の煌めき

マイクロフォーサーズカメラ。

「センサーが小さい=写りの精度が低い」?

「フルサイズカメラと比べてボケにくい」?

そんなことはありません!

様々なメーカーから多くのカメラが発売されている今だからこそお伝えしたい、

マイクロフォーサーズの魅力。

多種多様なボディとレンズのラインナップからぜひ使っていただきたいおススメの組み合わせをご紹介いたします。

今回ご紹介する組み合わせは「OM-D E-M1 Mark II×M.ZUIKO DIGITAL ED 12-50mm F3.5-6.3 EZ」

・・・

新しいボディが出るのではないか!?

等々、噂が飛び交っていた「OM-3」

以前も紹介させていただきましたPEN-F大好きな筆者は、OM SYSTEM PLAZA(旧 オリンパスプラザ 東京)を訪れ、こちらで触ってきました。

発売が待ち遠しいユーザーの一人として、

さてOLYMPUS熱が再加熱した時に選んだ今回の使用機材ですが

他のスタッフと何気ない会話をしていた際、『(筆者さんは)

既に脱線しましたが

ボディは「OM-D E-M1 Mark II」を選び、レンズは「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-50mm F3.5-6.3 EZ」を持って撮影を行いましたのでご紹介です。

機材を持って、家を出たは良いものの場所が決まらず。

とりあえず電車に乗り、向かうべき方へ。流れるように進みつつ携帯で調べているとふと、

無人改札を出て、すぐ近くにあった「北鎌倉古民家ミュージアム」

こちらにお邪魔して気になるものを撮影をしました。

・・・

今回使用したそれぞれのカメラとレンズに関して、簡単に紹介したいと思います。

①「OM-D E-M1 Mark II」

全長約69mm、重量は約574g

発売日が2016年12月と、オリンパス時代のフラグシップ機であり、今現在も手にする方が多いと感じます。

聞いた話ですと発売当時もかなり売れたボディとのことで、中古の価格もお求めやすいので「約10万」くらいで始めたい方/買い換えたい方へオススメです。

※当時の発売価格は筆者調べですが、約23万円前後。中古価格は約8万~約9万円【2025年2月現在】

②「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-50mm F3.5-6.3 EZ」

全長約83mm、重量は約212g

発売日が2012年1月と、発売された年月から見ると“古いレンズ”の位置づけになります。

ボディよりも古いと知った時に、驚きと感動がありました。

そうこのレンズ、色々と凄いのです。

・E-ZOOM(電動ズーム)

ズームリングを回すと電動でズーミングします。

ズームリングを回す角度でズーミングの速さが変わります。

・M-ZOOM(手動ズーム)

ズームリングを回してズーミングします。

・MACRO(マクロ撮影)

MACROボタン(C)を押しながらズームリングを前にスライドすると、0.2~0.5mまでのマクロ撮影ができます。ただしズームは使えません。

L-Fnボタン(B)を押している間、AF動作を停止できます。

※「ディスコン」になってしまっているのは、勿体無いと思っています。

当時の発売価格はOM SYSTEMのHPを参考にしますと、約52,000円であり、

③今回の組み合わせ「OM-D E-M1 Mark II」×「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-50mm F3.5-6.3 EZ」

全長約140mm 、重量は約786g

・・・

~ちょっとBreak①~

筆者所有のPeak Design フィールドポーチV1

こちらに収まるので、コンパクトなボディとレンズの組み合わせだと多用しています。

・・・

「北鎌倉古民家ミュージアム」では、2つの企画展示スペースを中心に、貴重なものが展示されています。

また敷地内のお庭では、置物であったり花など今回ご紹介するレンズで収めたい物が複数ありました。

マクロレンズ機能をぜひ試したかったので、撮影したものを並べてみます。

自然な柔らかさを感じさせ、被写体を引き立てています。

レンズの価格が約15,000円【2025年2月現在】と記載しましたが、発売から数年経っている/ディスコンであるなどを踏まえて

「実際どうなんだろう」と思われる方がいらっしゃると思います。私も使うまでは、このレンズの魅力を感じ取ることができませんでした。

しかし、撮っているうちに「この値段でこんな楽しめるの凄くないか!?」と筆者は感じ、お気に入りのレンズとなりました。

・・・

~ちょっとBreak②~

大雑把ですが、このように寄れます。

最短撮影距離を通常の0.35mより、0.2~0.5mへと切り替えることができるマクロモード。

グッと寄れ被写体へ近づいてのクローズアップ撮影が可能。マクロモード時の画質も、ご覧いただいたように使えるものです。

・・・

今回展覧会ブースで開催されているのは「おひなさま展」と「昔のこどもの着物展」でした。

学校で歴史の授業が好きでしたので、展示物を見ながら可愛らしい小さなぬいぐるみが吊るされていたりと、

楽しく回りながら撮影を続け、懐かしい気分になりました。

展示スペースの規模感として「おひなさま」が圧倒される程、展示されていました。

今回もゆっくり回れて、止まれるとはいえ

OLYMPUS時代から推しポイント「強力ボディ内手振れ補正」ことボディ単体5.5段分の補正がついているので、安心して構え、そのたびに幾度なく助けてくれました。

一本で旅に出る時にちょうど良いレンズ。理由は重複してしまいますが、持っている鞄にもスッと収まる。軽い、安い。

筆者のような色んな場所に行くことが多い者には、重宝するレンズだと思います。

14-42mmの標準ズームではなく、12-50mmであれば、ある程度のことは焦点距離もカバーできるのも強みです。

・・・

ぜひ今回ご紹介した組み合わせ、またお気に入りのカメラと一緒に訪れてみてはいかがでしょうか。

【中古商品もカメラ専門店品質】はじめて中古商品を買われるお客様にも安心してお求めいただけます。

▼今回使用した機材はこちら▼

▼ECからのご注文でポイント還元でさらにお得!最大1年のMap保証で安心してご利用いただけます!▼

2月も半ばにさしかかり、春の訪れが待ち遠しい今日この頃。

日中は日差しが差している間は若干、暖かく過ごせるためふらっと海沿いまで出かけてきました。

今回、撮影に使用した機材は『EOS R1』とSchneiderの『Xenogon (L)35mm F2.8』。

RAYQUALのL/Mリングと、なるべく厚みを出したくなかった為、ヘリコイド無しのSHOTENのM/RFアダプターを装着して撮っています。

『EOS R1』に『Xenogon (L)35mm F2.8』を装着した時の第一印象は”最高のスタイル”。

縦位置グリップ一体型の大型ボディにクラシカルで薄型コンパクトなレンズのギャップが抜群に良いのです。

『EOS R1』の手になじむグリップは大型の望遠単焦点レンズを付けても手持ち撮影がしやすいので、

コンパクトなレンズを装着したら、ほぼ重さを感じません。

絞り開放で撮影した1枚。

オールドレンズらしい周辺減光が中央の被写体に目が向きます。

“シュナイダー・ブルー”とも言われる濃いめに出る青空の描写が気に入りました。

手前の標識や、その奥のシュロの木が適度な解像感で写っていて、

最新のミラーレス一眼にオールドレンズを組み合わせても味わいがある描写が楽しめました。

F5.6まで絞ってみました。

『EOS R1』は2400万画素のフルサイズの一眼カメラではバランスがとれた画素数です。

ローパスフィルターも入っているのでモアレの心配もありませんし、一般的な写真の鑑賞スタイルでは十分な解像感があります。

1画素の面積も大きいので空のグラデーションも綺麗に写りますし、手前の木のベンチや、砂の立体感とコントラストに目を見張りました。

筆者はオールドレンズの逆光の描写に個性を感じます。

特にゴーストの出方はその最たるもので絞り開放時の形や、絞り込んだ時の光芒を見るのが好きです。

こちらは絞り開放ですがシンプルな丸型のゴーストが良いアクセントになっています。

天気が良い日の撮影だったので、青空と白い雲、白い建物のコントラストが印象的でした。

ファインダー倍率0.9倍、944万ドットの大きなEVFは一目のぞいた瞬間、欲しい!と筆者の心を動かしました。

仕事柄、様々なデジタル一眼カメラを今まで使用してきましたがファインダーが購入の決め手となったカメラはだいぶ少ないです。

『EOS R1』は動体に強い圧倒的なAF性能や視線入力システムを持つカメラで、

使用するAFレンズや設定を追い込めばMFで撮る必要はほとんどないと思います。

ただ、今回の筆者のようにMFのオールドレンズを使って遊びたい人がいるのもまた事実。

日差しの強い日は地面からの照り返しもあり、撮影した後の確認の際に液晶モニターが見えにくいことがありますが、

『EOS R1』の大きく見やすいEVFで再生できるので、ずっと見ていたくなります。

手になじむグリップと、見やすく撮影が楽しくなるファインダー、レンズを装着した時のバランスの良さ。

欲をいえばシャッター音が自分好みの心地良い音であれば完璧ですが、ミラーレス一眼に時代が移り変わった今、

一眼レフカメラのミラーの駆動音と機械シャッターが織りなすハーモニーは残念ながらもう戻ってはきません。

『EOS R1』の積層型のイメージセンサーは読み出し速度も速くローリングシャッター歪みもほぼ出ないので、

ブラックアウトフリーで撮りたいこともあり終始、電子シャッターを使用して撮影している筆者。

電子音を出さない限りシャッターを切っても無音ですが、むしろそれがスナップ撮影に丁度良いとさえ感じてしまいます。

筆者が主に使う用途はライブ撮影で、これから多くの現場での活躍を期待している『EOS R1』。

縦位置グリップが付いたカメラを街で見かけることは少ないですが、

何も撮る予定がなくてもとりあえずリュックに入れてお散歩したくなるカメラ。

雨の日は自室でグリップを握りファインダーを覗いているだけで、良いカメラと思わせてくれる存在。

Schneiderの『Xenogon (L)35mm F2.8』はそんな『EOS R1』と共に常に傍らにいてほしいレンズになりました。

▼新品はインターネットからの購入で2年保証付き!▼

▼中古商品は今ならインターネットからの購入で最大10%ポイント還元!▼

【SONY】春の訪れ!αスプリングキャッシュバックキャンペーン2025

SONYSONY G Master/G lensα7 IIIα7 IVα7C IIα7C Rα7R Vα9III 120コマ/秒対応エントリーモデルズームレンズを楽しむ単焦点を楽しむ

立春を迎えども、まだまだ厳しい寒さが続く昨今。そんな中、春の訪れを感じさせるようなあのキャンペーンが始まります。

そうです。SONY αスプリングーキャッシュバックキャンペーン2025がスタートしたのです。

期間は、2025/2/14(金)から2025/5/7(水)までとなっております。

期間中にお客様ご自身でキャンペーンにお申込みいただくと、最大80,000円のキャッシュバックが受けられるお得なキャンペーンです。

対象商品は下記ページをご確認ください。

注目すべきは前回のウィンターキャッシュバックキャンペーンよりも対象商品が増えている点です、更に前回に引き続き発売からまだ新しいあの大人気モデルも今回も対象となっております。

お得にお買い求め頂けるチャンスですので是非この機会にご確認ください。

では作例と共にキャッシュバック対象商品の魅力に迫っていきましょう。

1.SONY α7Ⅳ

まず最初にご紹介するのはSONYを代表するベーシックモデルα7Ⅳです。

こちらは前回よりも10,000円増額の50,000円キャッシュバック対象となります。

新開発のセンサーと最新の画像処理エンジンBIONZ XRを搭載したことで階調表現や色再現性が向上し、更に被写体認識能力、追従能力が進化しております。

4K60pまで対応、グリップ形状変更によりホールド力向上、バリアングル液晶の採用などにより写真機としてだけでなく動画機としても活躍してくれること間違いなしのこれからカメラ始めたいと思っている方にも自信を持ってオススメできる万能タイプのカメラです。

前回に引き続き対象となる人気の標準域の単焦点FE 50mm F1.4 GM

小型・軽量でありながら、G Masterならではのボケ感とコントラストを実現させた大人気GMレンズは今回も10,000のキャッシュバック対象です。

こちらは望遠ズームレンズとして人気のモデルFE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS。

このレンズは今回10,000円の単品キャッシュバックに加えて何と今回、同時購入キャンペーンの対象レンズとなりました。例えばα7Ⅳとの同時購入をした場合、カメラの50,000円に加えてレンズ単品の10,000円に追加で10,000円の同時購入キャッシュバックが入り、最終的に受けられるキャッシュバックは70,000円となります!

▼α7Ⅳの作例はこちら!▼

▼FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSSの作例はこちら!▼

2.α7RⅤ

続きまして、今回も最高金額60000円キャッシュバック対象であるα7RⅤです。

SONYで初のAIプロセッシングユニットを搭載したことにより、被写体認識能力やAF追従性が飛躍的に向上し静止画・動画を問わず幅広い被写体を容易に撮影できます。

8段分の手ブレ補正機能があることで常に撮影者を手助けしてくれますので高画素モデルだからこそ目立つ手ブレもしっかり抑えてくれます。

FE 16-35mm F2.8 GMも、同時購入キャンペーン対象になっており60,000円キャッシュバックのα7RⅤと組み合わせた場合はなんと最高80,000円のキャッシュバックを受けることが出来ます。※Ⅱ型はキャンペーン対象外となっておりますのでご注意ください。

FE 24-105mm F4 G OSSも先ほどのFE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSSやFE 16-35mm F2.8 GMと同様の同時購入キャンペーン対象のレンズとなっております。

▼FE 24-105mm F4 G OSSの作例はこちら!▼

3.α7CⅡ

今回もα7CⅡがキャンペーン対象となり20000円キャッシュバックを単体購入で受けることが出来るようになっております。

重量514gの軽量コンパクトでありながら、α7Ⅳと同等の性能に合わせてAIプロセッシングユニットも搭載したことによりAF性能が飛躍的に向上しており大人気のモデル。

初代α7Cよりもグリップ感も良くなっておりますので様々なレンズとも相性抜群です。

更に初代には無かった前ダイヤルが追加されたことにより他αシリーズと遜色ない操作が可能となりました。

ブラック、シルバー共に対象ですので、好みのカラー選択をして頂ければと思います。

神レンズと称されるほど人気の単焦点レンズも単体購入でキャッシュバックキャンペーンの対象となりました。今回は8,000円のキャッシュバックです。

こちらも小型・軽量でα7Cシリーズとの相性抜群な単焦点レンズ。10,000円のキャッシュバック対象です。

▼α7CⅡの作例はこちら!▼

▼Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZAの作例はこちら!▼

▼Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZAの作例はこちら!▼

4.α7Ⅲ

最後にご紹介するのが2018年に発売してからも今もなお不動の人気を誇るα7Ⅲです。

こちらは前回に引き続き30,000円キャッシュバックの対象となっております。

人気の大きな理由として発売が2018年でありながら最近の標準モデルと遜色がないというコストパフォーマンスの高さにあると言えるでしょう。

α7Ⅲになり前モデルよりも大容量のバッテリーNP-FZ100を採用し、新型とバッテリーが共有である点も非常に魅力的。更に優れた瞳AFによる被写体認識、広範囲の像面位相差AFによる追随能力も飛躍的に向上した事で妥協のない性能を発揮してくれます。

液晶モニターにはチルト式を採用しており光軸がずれることなく撮影できるメリットもありますので、写真撮影をしっかり始めていきたいとお考えの方には是非α7Ⅲをご検討いただきたいカメラです。

小型で取り回しのいいF4通しの標準ズームレンズである Vario-Tessar T* FE 24-70mm F4 ZA OSS今回10,000円のキャッシュバックとなりました。さらにボディと同時購入であれば追加で10,000円のキャッシュバックも対象となっております。

この組み合わせはこれからカメラを始めたいと考えている方にオススメしやすい小型・軽量で汎用性の高いの組み合わせです。

動画ユーザーに人気のFE 20mm F1.8 Gも10,000円のキャッシュバック対象です。α7Ⅲは4K30pでの動画撮影も可能となっておりますので、動画デビューにもオススメの一台です。

▼α7Ⅲの作例はこちら!▼

▼FE 24-70mm F4 ZA OSSの作例はこちら!▼

▼FE 20mm F1.8 Gの作例はこちら!▼

5.α7CR

そして、今回のキャッシュバックから新たに対象カメラに追加されたカメラがα7CRです。

こちらはα7CⅡと同じ20,000円のキャッシュバックを受けることが出来ます。小型・軽量でありながらα7RⅤと同じセンサーと画像処理エンジンを搭載しており手振れ補正も7.0段搭載で高画素機特有の手振れの起こりやすいシチュエーションでもしっかり補正してくれます。

▼α7CRの作例はこちら!▼

今回ご紹介したカメラ・レンズ以外にもたくさんの魅力的な対象商品があり、レンズの他いマイクもキャッシュバックを受けていただく事ができます。

さらに対象ボディとの同時購入であれば、バッテリーを購入いただいた場合、バッテリーもキャッシュバックを受けることが出来るようになっております。

上のバナーリンクから対象商品一覧を確認していただきお求めの商品があるかご確認下さい。

更にマップカメラではインターネットからのご購入で安心の新品2年保証サービスをご用意しています。

お買い得なメーカーキャッシュバックは2025年5月7日まで!ぜひこの機会をお見逃しなく!

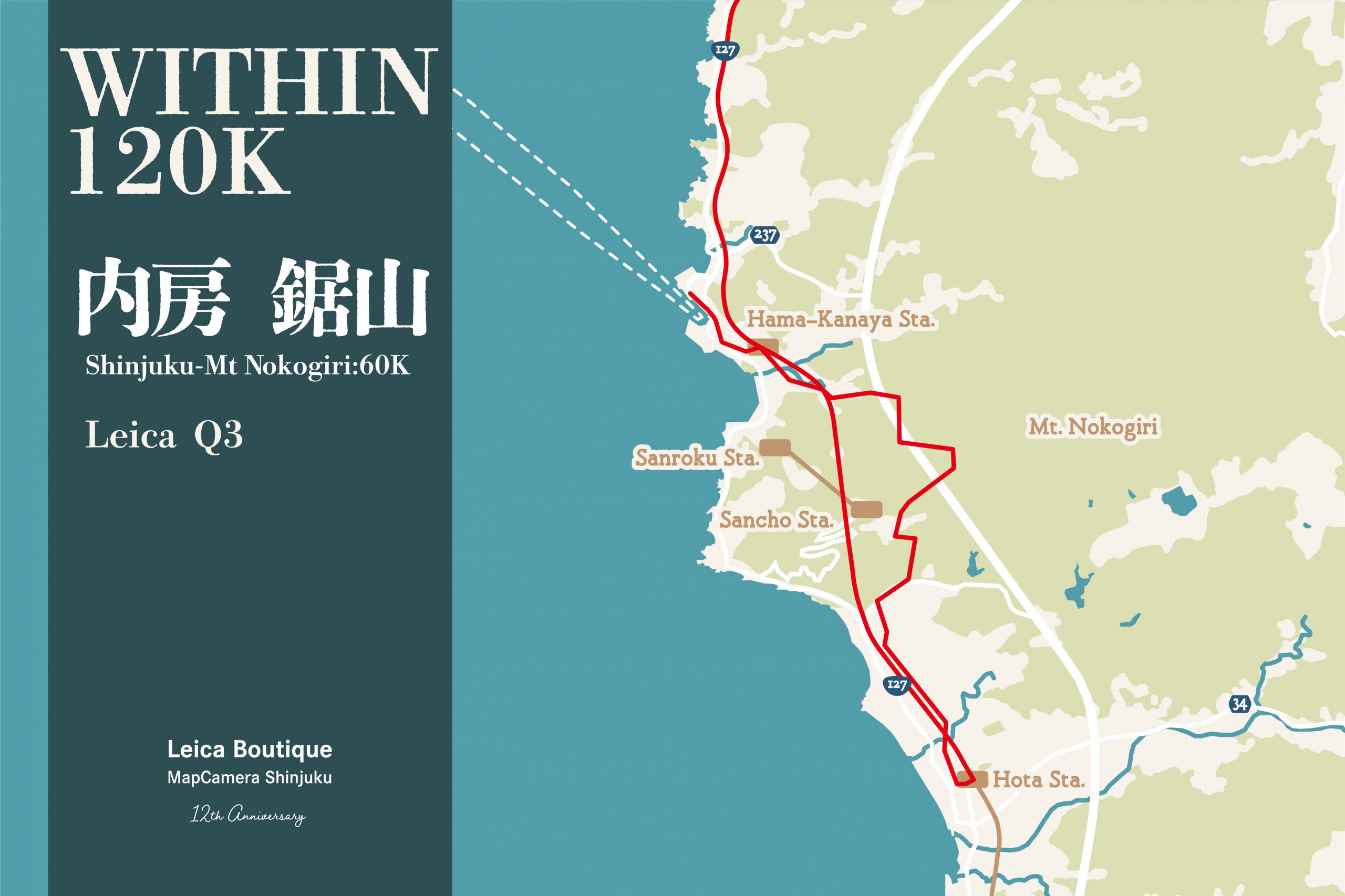

【Leica】WITHIN120K -ライカ旅行記 Q3 編-

event-campaignLeicaLeica Boutique 12th AnniversaryQ3WITHIN120K

2025年2月20日にLeica Boutique MapCamera Shinjukuは12周年を迎えます。

今年の連載はテーマ『Journey』と『“12”周年』にちなみ、マップカメラのある新宿から半径120キロ圏内での撮影旅行をスタッフが計画。旅の供にカメラが選ばれるようになってから100年となる今年、「旅」を通してカメラの楽しさ、ライカの面白さをお伝えするべく、マップカメラスタッフ12名が旅に出ました。その名も「WITHIN 120K」

第四回目となる今回の撮影地は、千葉県の内房にある「鋸山」。

新宿からの直線距離は、東京湾を跨いで約60Kmの距離。もっとも陸路では、列車で千葉駅を経由し海岸線沿いに約110Kmの道のりになります。

鋸山は、千葉県安房郡鋸南町と富津市との境に位置する標高329.5メートルの山。日本百低山にも選定されています。

とはいえ、低山といえど山は山。そんなところを、山登り未経験、かつ日頃休日は一日ゴロゴロして終わるのが常という私がなぜ目的地に選んだか。

ネットの観光ガイドなどをながら見しながら立てた、当初の計画を簡単にご紹介します。

【当初の計画】

・鋸山登山の出発点である浜金谷まで

私の家は23区の南部、大田区の中でも神奈川県寄りの所にあります。

そこから千葉の浜金谷まで、先に述べた列車で千葉駅を経由するルートがあるのですが、もう一つ、逆に南下して神奈川県の久里浜まで列車で行き、港から東京湾フェリー(通称、金谷フェリーとも)で金谷まで、およそ40分の船旅を楽しむというコースもあるのです。

調べたら所要時間も料金もそれほど差はありませんでした。

・浜金谷から鋸山山頂まで

勿論、きちんとした登山ルートがあるのですが、なんと山頂付近まで行けるロープウェーもあります。

山頂まで約4分、ガイドにはお子様連れのファミリーやワンちゃん連れの方もOKとあります。

そう、気軽にルンルンと山頂まで行き、ちょいちょいと名所を観光、行き帰りには優雅に船旅を満喫する。私の頭の中にこんなコースが出来上がっていました。

【そして、現実】

旅行予定日の数日前、改めて経路を確認しておこうとネットで鋸山ロープウェーを検索すると、

「1/14~2/14 ロープウェー設備の点検のため運転休止しております。」

千葉県の観光案内には、そんなこと書いてなかったのですが…

……山登りは必須となりました…

旅行予定の前日から、都内でも結構な風が。

当日朝6時頃目覚め、ネットで東京湾フェリーのサイトを調べると、

「本日の運行状況:欠航 強風のため全便欠航します。」

……まぁ、列車の旅も良いものです…

本当なら三浦半島と東京湾、房総半島という壮大な地図になるはずだったのですが…

今回お供の機材は、「Leica Q3」。

6030万画素の高画素機ながら、質量約743gという軽量を誇るレンズ一体型カメラ。

さらに、フルサイズ撮影時28mmの画角からクロップすることで35mm・50mm・75mm・90mmの画角での撮影が可能。日頃単焦点レンズ数本を持ち歩き撮影している身としてはうれしい限り。

何より今回は山登りが控えています。機材は出来るだけ軽く、レンズ交換も不要というのは、まさにうってつけです。

そして、もう一つ用意した機材が…。後ほどご紹介します。

・・・

旅行当日、朝は仕事に出掛ける時間と全く同じに家を出ました。

「くれぐれも無理しないようにね」

心配そうに送り出してくれる妻。 …でも、口の端が僅かに苦笑しているようにも見えたのは気のせいでしょうか…

列車を乗り継ぎ、浜金谷駅に着いたのは午前11時過ぎ。およそ2時間半の行程でした。

駅前は… 何もありませんでした。快晴でのどかな冬の日差し、ただ吹く風はかなり強め…

駅前は… 何もありませんでした。快晴でのどかな冬の日差し、ただ吹く風はかなり強め…

早速登山道へ… いえ、その前にせっかくなので港の方へ。

金谷港です。「欠航中」の大きな看板が、嫌でも目を引きます。

金谷港です。「欠航中」の大きな看板が、嫌でも目を引きます。

そして、海は…

めっちゃ荒れてました… とにかく風がすさまじく、カメラを構えてまっすぐ立っていることができません。

めっちゃ荒れてました… とにかく風がすさまじく、カメラを構えてまっすぐ立っていることができません。

試しに動画も撮影してみたのですが、強力な手ブレ補正機能も全く歯が立たず。10秒ほどグラグラと揺れ動く画像が残りました…

向こうに見えるは三浦半島、神奈川県です。

「あぁ、船旅したかったなぁ…」なんて、ゆっくり感慨に浸ってもいられません。「と、飛ばされる…」早々に退散しました。

港近くの食堂で早目の昼食。山登りに入ってしまうと、全くお店はないようです。

名物という「房総フライ定食」を。地魚のお刺身とも迷ったのでが、こちらに。

名物という「房総フライ定食」を。地魚のお刺身とも迷ったのでが、こちらに。

大きめの黄金アジフライの下には、サワラとカレイのフライが隠れていました。どれもフワフワで美味、ソースやしょうゆをかけることなく完食。

17cmまで寄れるQ3のマクロ撮影機能を用いて、さらにアップで… 忘れてました、全部食べちゃった…

腹ごしらえも済ませ、そしていよいよ登山開始です。

鋸山は、建築資材に適した「房州石」と呼ばれる凝灰岩が採掘された山。

江戸時代中頃から大正にかけて、切り出された房州石は横浜港や台場の整備、皇居の造営などに使われ日本の近代化を支えたそうです。

山で切り出した石の柱は手押しのネコ車に載せ、「車力」と呼ばれる女性たちが麓まで運んだとか。

その車力が通った道が、現在登山道として整備されています。

轍になっているのは、重い荷重がかかった車輪が何度も何度も通ったためとか…

轍になっているのは、重い荷重がかかった車輪が何度も何度も通ったためとか…

背面液晶をチルトさせ、ローアングルで。Q3になって可能になった構図です。 …って、この辺りではまだ多少こんな余裕もありました…

写真を撮るために立ち止まり、がいつしか休むために立ち止まり言い訳代わりにシャッターを押す、に…

写真を撮るために立ち止まり、がいつしか休むために立ち止まり言い訳代わりにシャッターを押す、に…

「このピント合焦面の浮き上がりが!」なんていう感想が出たのは、家に帰ってPCに取り込んでからです。

(撮影は記念撮影用に携行したコンパクトカメラで)

(撮影は記念撮影用に携行したコンパクトカメラで)

見晴らしの良いところでは必ず立ち止まりました。そして、休みました。

さて、今回の機材です。

普段、撮影にはマップカメラと横濱帆布鞄がコラボしたカメラキャリングトートバッグを愛用しているのですが、今回は山登りもありリュックサックに。

カメラバッグ型のものは持ち合わせていないので、タウンユースのものにインナーケースを入れています。

Q3には、ARTISAN&ARTISTのストラップ ACAM-102を。シンプルで柔らかく、首掛けにも手首に巻くにもフィットし気に入っています。

そしてもう一つ、「Leica TRINOVID 8×20 BC」ライカの双眼鏡です。

ライカ双眼鏡には「NOCTIVID」「ULTRAVID」「TRINOVID」といったシリーズがありますが、「TRINOVID」は中でも比較的お手頃なもの。

とはいっても、そこはライカ。見えはとてもクリアで素晴らしいものです。

かつて中古で購入したもので、レザーの外装。現行の「TRINOVID」は、外装がラバーになっています。フォルム的には現行の「ULTRAVID」に近いです。

「8×20」という倍率・レンズ口径はコンパクトで、バッグにちょこっと入れておくには最適のサイズ。

(コンパクトカメラで撮影)

で、その双眼鏡でのぞくと(ゆっくり休憩しながら…)、対岸の神奈川県もより見えてきました。

あちこち見ると、はるか向こうに見覚えのある建造物が。半円形の形は、なんと横浜みなとみらいのヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル。

後で調べたら、直線距離で約37kmほどありました。

さらに上ると分岐点が。そこから様々な石切場の遺構が続くエリアとなりました。

登山道の入り口から、およそ45分。随分ゆっくり登ってきたつもりでしたが、そんなものでしたか。

でも、すでに明日以降の筋肉痛は確約状態になっていました。

これらがすべて人の手により切り出されたものというのが驚きです。元がどんな姿であったのかも興味深いところです。

これらがすべて人の手により切り出されたものというのが驚きです。元がどんな姿であったのかも興味深いところです。

さらに進むと海が見えるところに。右手白い波が重なっているあたりが金谷港です。遠っ…

さらに進むと海が見えるところに。右手白い波が重なっているあたりが金谷港です。遠っ…

そして出入口があり、拝観料を払うとそこから「日本寺」というお寺の境内に。鋸山の観光スポットとして有名な「地獄のぞき」は、この境内にあります。

正直よく調べてなかったので、入り口でもらった案内図を頼りに先に進みました。(思えば、これがいけなかった…)

いきなり現れる「百尺観音」。そして断崖の上にあるのが「地獄のぞき」のようです。

いきなり現れる「百尺観音」。そして断崖の上にあるのが「地獄のぞき」のようです。

「地獄のぞき」… うん、崖です…

「地獄のぞき」… うん、崖です…

こんな感じ… 風が強かったので、手すりに身を寄せながら…

でも、実際に突端まで行くと、丈夫な手すり(ありがとう)のおかげもあって意外と怖くない…

でも、実際に突端まで行くと、丈夫な手すり(ありがとう)のおかげもあって意外と怖くない…

これはあれですね、上のようにお連れの方に手前や、もっと離れて横から記念写真を撮ってもらうのが良さそうです。 …まぁ、一人なもんで…

もらった案内図によると、これより先は道端の石仏を見ながら階段を下っていく模様。なるほどと下りていったのですが…

行けども行けども下までたどり着かず… 後で調べたら約10万坪(東京ドーム7個分)の敷地だそうで… 出口までたどり着くのに、閉園時間ギリギリまでかかりました。

上2枚、「Leica Looks Eternal」で。

従来の「フィルムモード」の切り替えより効果の際立つ「Leica Looks」。なかでも「Eternal」は、画により深みが出て気に入っています。立体感も増すような…

案内図ではお寺を出ると、浜金谷駅の隣の保田駅まで遊歩道を歩いてすぐな感じになっていたのですが、道端の道標には「保田駅まで1.8km」の文字が… って、おい…

上2枚、「Leica Looks Eternal」で。

最後まで波乱だらけの旅行となりましたが、その間ずっと首から提げていたLeica Q3。

ワンタッチの操作で簡単に様々なモードに切り替えられので、同じ場面で幾種類もの描写を楽しむことができます。

ついつい時間の経過を忘れ、予定を狂わしてしまうことも…

もっともっと使いこなしてみたいカメラです。

そして、鋸山も…

もう少し暖かくなったら、今度は妻を連れて船&ロープウェーを駆使したルンルンハイキングを楽しみたいものです。

現在マップカメラでは「Leica Boutique MAPCAMERA Shinjuku」12周年を記念してフォトコンテストを実施しています。

ライカ製品以外のカメラで撮影した写真でも参加可能!ぜひみなさまの「旅」の写真をお待ちしております。