【Panasonic】『春先撮りキャッシュバックキャンペーン』が始まりました!

寒さが続いていく中で、一足先に春のお便りが届きました。

春の柔らかな日差しや、お花見を動画に残したい、そんな時に活躍してくれるPanasonicのLUMIXシリーズから春のキャッシュバックキャンペーン、「春先撮りキャッシュバックキャンペーン」がスタートします!

対象の購入期間は、2025/1/24(金)から2025/3/16(日)までとなっております。

期間中にお申込みいただくと最大20,000円のキャッシュバックが受けられるお得なキャンペーンです。

対象商品はこちらをご確認ください。

Panasonicのカメラはどのシリーズも手振れ補正が強力なため写真だけでなく動画でも活躍してくれます。

そのため、幅広いユーザーに人気のメーカーです。マイクロフォーサーズマウントとフルサイズLマウントで展開され、

それぞれ潤沢な純正レンズだけでなく他メーカーと共通のマウントを持つため豊富なレンズ群で多彩な表現を行えることも魅力の一つです。

対象商品の中からおすすめのカメラを紹介いたします!

・・・

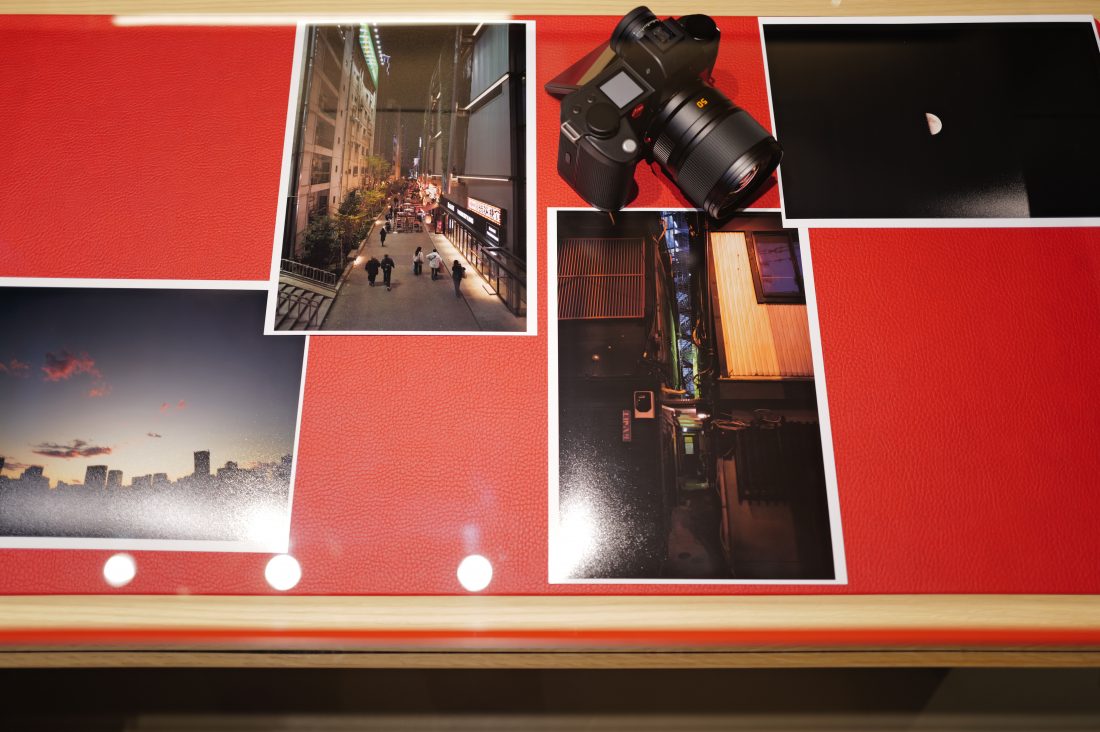

LUMIX G9PROII

LUMIX G9PROII+ LEICA DG SUMMILUX 15mm F1.7 ASPH.

LUMIX G9PROII+ LEICA DG VARIO-ELMAR 100−400mm F4.0-6.3 II ASPH. POWER O.I.S.

2023年発売のG9ProⅡがキャッシュバックキャンペーン対象です。

LUMIX Gシリーズ初の像面位相差AF搭載のためこれまでよりもいっそう素早く正確なフォーカスが可能となっています。

さらに、秒間約60コマのAF追従超高速連写や最大1.5秒前から記録開始し、レリーズから遡って約113コマの連写撮影が可能なSHプリ連写が可能なため、

撮りたい瞬間を逃すことはありません。

マイクロフォーサーズカメラはコンパクトが魅力ではありますが、反面手が大きい方にとってはしっかりと握り込みが出来ないと感じる瞬間もあるかもしれません。

G9ProⅡは、深いグリップと重厚感のあるサイズのためどんな方でも十分なホールド感で撮影に集中出来ます。

LUT適応後の仕上がりをプレビューしながら撮影できるリアルタイムLUTがLUMIXのマイクロフォーサーズシリーズで唯一搭載されているモデルのためマイクロフォーサーズユーザーで本格動画に挑戦してみたい方にもおすすめのカメラとなっています。

機能面だけでなく、「LEICAモノクローム」をはじめとした全5種のモノクロームなど気軽に様々なスタイルでの撮影が楽しめるカメラです。

カメラボディだけでなくLEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm F2.8-4.0 ASPH. POWER O.I.S.が付いた標準ズームレンズキットもキャッシュバック対象となっています。

▼LUMIX G9ProⅡを使用したおすすめのThe Map Times記事はこちらから!▼

LUMIX S5II、S5IIX

LUMIX S5II+ LUMIX S 14-28mm F4-5.6 MACRO

LUMIX S5II+ LUMIX S 28-200mm F4-7.1 MACRO O.I.S.

LUMIX S5IIX + Art 28-45mm F1.8 DG DN

LUMIX初の像面位相差AFを実現した2023年発売のLUMIX S5IIやS5IIXもキャッシュバック対象商品となっております。

秒間約30コマの超高速連写を実現し、動画以外でも静止画撮影でも十分な機能を搭載しています。

像面位相差AFの追従性能と強力な手振れ補正を合わせることで、動きものを中心とした静止画撮影の面でも大いに力を発揮してくれるオールラウンダーのカメラです。

6K 30p 10bit/ Cinema4K 4:2:2 10bit記録をはじめとした多彩な動画記録方式も選択可能です。

フルサイズでの長時間動画撮影で心配にな点は、ボディ内にあるセンサーが熱を持ってしまうことです。

しかし、LUMIX S5IIにはペンタ部前面の下側には排熱ファンがあるため熱がこもりにくくなる構造です。

さらに他のLUMIXカメラと同様、強力な防塵防滴性を持っています。ファンの内側にも防塵防滴のシーリングが施されておりどんな環境でもハードな撮影が可能です。

このようなタフなつくりも多くの方がLUMIXを使用している人気の理由なのかもしれません。

▼LUMIX S5IIを使用したおすすめのThe Map Times記事はこちらから!▼

今回のキャッシュバックキャンペーンはご購入後にお申込みいただくと最大20,000円のキャッシュバックとなるお得なキャンペーンです。

何か新しいことに挑戦したくなる季節、春。

このお得なキャンペーンをきっかけに本格動画に挑戦したり、カメラに挑戦したり、思いあたためていた夢を挑戦できるこの機会をぜひお見逃しなく!

※オリジナルLUTキャンペーンは数量限定となり、キャッシュバックキャンペーン終了前に終了する可能性がございますのでご了承ください。

お申し込み方法など詳しい情報は下記メーカーサイトをご確認ください。

マップカメラではインターネットからのご購入で新品2年保証といった、さらに安心してカメラをお使いいただけるマップカメラだけのサービスも充実しています。

ぜひこの機会をお見逃しなく!

今では軽量でいろんな機能の詰まった、より快適に撮影を楽しめるミラーレスカメラが主流の時代になりました。各メーカーから様々な機種が発売されているのでカメラを選ぶ際の選択肢が増えた分、より自分に合ったものが見つけやすくなったかもしれません。

今では軽量でいろんな機能の詰まった、より快適に撮影を楽しめるミラーレスカメラが主流の時代になりました。各メーカーから様々な機種が発売されているのでカメラを選ぶ際の選択肢が増えた分、より自分に合ったものが見つけやすくなったかもしれません。 私にとっては、

私にとっては、 陽が傾いてきた夕方の写真です。レンズの絞りを1.2の開放で撮影すると、ピントの合う範囲が浅くふんわりした感じになります。柔らかいボケが陽の光とともに、画像に暖かみをもたらしてくれているように感じます。

陽が傾いてきた夕方の写真です。レンズの絞りを1.2の開放で撮影すると、ピントの合う範囲が浅くふんわりした感じになります。柔らかいボケが陽の光とともに、画像に暖かみをもたらしてくれているように感じます。

多くの人がライトアップされた氷柱の景色を楽しんでいました。私も冬ならではの風景を楽しみながらコースを歩きました。撮影にはISO感度の設定をAUTOにして臨みました。だいたい500~3200、最も暗い所でも12800で済みました。EOS 5D Mark IVは高感度耐性の強いカメラですが、解像度の低下を防ぐためにも、感度を上げないで済むならそれに越したことはありません。このような場所でもEF50mm F1.2L USMレンズとの組み合わせは強力です。

多くの人がライトアップされた氷柱の景色を楽しんでいました。私も冬ならではの風景を楽しみながらコースを歩きました。撮影にはISO感度の設定をAUTOにして臨みました。だいたい500~3200、最も暗い所でも12800で済みました。EOS 5D Mark IVは高感度耐性の強いカメラですが、解像度の低下を防ぐためにも、感度を上げないで済むならそれに越したことはありません。このような場所でもEF50mm F1.2L USMレンズとの組み合わせは強力です。 Canon EOS 5D Mark IVは2016年の発売からもうすぐ10年たちますが、様々な場面でいまだに多くの方に愛用されています。状況に応じて撮影者の画づくりをサポートしてくれるこのカメラをみなさんにおススメします。

Canon EOS 5D Mark IVは2016年の発売からもうすぐ10年たちますが、様々な場面でいまだに多くの方に愛用されています。状況に応じて撮影者の画づくりをサポートしてくれるこのカメラをみなさんにおススメします。

長さは96cm~120cmで4cmごとに4段階調節可能となっており、その時々のコーディネートに合わせられる自由度の高さが魅力です。

長さは96cm~120cmで4cmごとに4段階調節可能となっており、その時々のコーディネートに合わせられる自由度の高さが魅力です。

厚口の牛ヌメ本革を贅沢に使用し、大幅なサイズ調整ができるストラップです。

厚口の牛ヌメ本革を贅沢に使用し、大幅なサイズ調整ができるストラップです。 肩・首にかかる部分が太くなっているので、長時間の使用でも疲れにくく安心です。

肩・首にかかる部分が太くなっているので、長時間の使用でも疲れにくく安心です。

金具を使わない唯一のカメラストラップという名の通り、革と糸のみで作られたストラップです。

金具を使わない唯一のカメラストラップという名の通り、革と糸のみで作られたストラップです。 カバンの中に仕舞っても、愛機や持ち物を傷つける心配がないのはとても嬉しいポイントです。

カバンの中に仕舞っても、愛機や持ち物を傷つける心配がないのはとても嬉しいポイントです。 「返し革」を設けることでしっかりと固定をしてくれるので安心して使用できます。

「返し革」を設けることでしっかりと固定をしてくれるので安心して使用できます。 ストラップの構造上、取り付け部分のクリアランスによって装着できないものもございますのでご注意ください。

ストラップの構造上、取り付け部分のクリアランスによって装着できないものもございますのでご注意ください。

山の方面にある目的地まではバスで向かい、降車後は徒歩だったのですが、周りの風景全てが撮影スポットというような美しい風景が広がっていました。この写真はF8で撮影しておりますが、木の枝に積もった雪の描写力が素晴らしいです。

山の方面にある目的地まではバスで向かい、降車後は徒歩だったのですが、周りの風景全てが撮影スポットというような美しい風景が広がっていました。この写真はF8で撮影しておりますが、木の枝に積もった雪の描写力が素晴らしいです。 FXフォーマットでは広すぎて余計なものまで入ってしまうので、DXフォーマットで撮影した画角になります。帰宅してから、比較検証のためにFXフォーマットでも撮影しておけばよかったと後悔しました。

FXフォーマットでは広すぎて余計なものまで入ってしまうので、DXフォーマットで撮影した画角になります。帰宅してから、比較検証のためにFXフォーマットでも撮影しておけばよかったと後悔しました。 こちらは仙台方面。

こちらは仙台方面。

反対側の山形方面。風景写真だと広角レンズを想定しますが、焦点距離50mmは広大な風景からどのようにフレーミングするか思案するのがとても楽しいのです。

反対側の山形方面。風景写真だと広角レンズを想定しますが、焦点距離50mmは広大な風景からどのようにフレーミングするか思案するのがとても楽しいのです。

仙台駅に戻ってからも大雪が続いていました。帰りの新幹線までは時間があったので、少し付近を散策することにしました。

仙台駅に戻ってからも大雪が続いていました。帰りの新幹線までは時間があったので、少し付近を散策することにしました。

NIKKOR Z 50mm F1.4の最短撮影距離は0.37mなので、近くでもピントを合わせることが可能です。

NIKKOR Z 50mm F1.4の最短撮影距離は0.37mなので、近くでもピントを合わせることが可能です。