目次

- レンズの概要

- 画角の比較

- レンズの描写

- 夜間撮影での例

- 解像性能

- オートフォーカス性能

- 逆光耐性

- マクロ撮影の例

- 2本のレンズの違い

- まとめ

レンズの概要

カメラを始める際、最初にキットレンズなどの標準ズームレンズを購入される方も多いかと思います。

そんな標準ズームレンズを使っていろいろな撮影体験をしていくと、もっと広角を、もっと望遠を、と欲が出てくる事もしばしば。

よし!と心に決めて広角レンズと望遠レンズを買い足しても常に3本も持ち歩くのは大変。という事でなかなか欲望と現実の両立は難しいと感じます。

しかし、実はTAMRONから出ている2本のレンズを揃える事で超広角から望遠まで撮影できるようになる画期的なセットがあるのです。

ご覧の通り17mm〜300mmまでをたった2本でまかなえてしまうのですが、これらのレンズには焦点距離以外にもたくさんのオススメポイントがありますので、まずはそれぞれのスペックを確認しておきましょう。

今回は2018年発売時から不動の人気を得ているSONY α7Ⅲと合わせて撮影を行いました。

そして見た目も使い心地も相性抜群で筆者自身も非常にオススメしたいと思うセットですので作例と共に魅力についてお話していきたいと思います。

絞り:F11 / シャッタースピード:1/200秒 / ISO:100 / 焦点距離:17mm(17-50mm)

絞り:F6.3 / シャッタースピード:1/250秒 / ISO:500 / 焦点距離:300mm(50-300mm)

まず注目すべきはまるでAPS-Cレンズかと勘違いしてしまう程の特徴的な焦点距離ではないでしょうか。

一般的な広角ズームレンズ16-35mmの望遠端、望遠ズームレンズ70-300mmの広角端をそれぞれ標準域に近づける努力をした事でお互いの手が届くようになり実現した2本のレンズセットで今までの常識を覆す設計となっています。

筆者自身も広角・望遠ズーム使用時に標準域まで使いたいと感じたシーンは何度もあり、こういったレンズラインナップが出てきてくれた事で撮影時のストレスも無くなり快適な写真ライフを送れることでしょう。

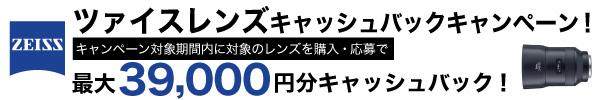

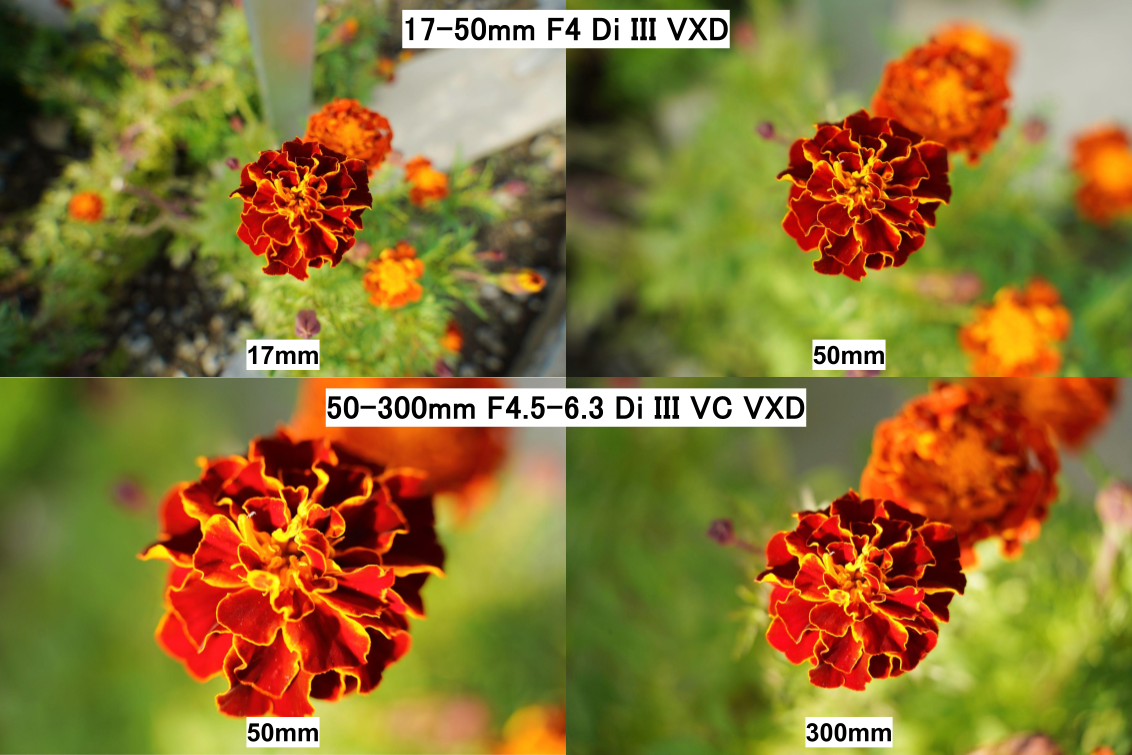

レンズの画角比較

とは言うものの17mm〜300mmがどれ程の違いがあるのか、想像しにくい方もいらっしゃるかと思いますので焦点距離の比較をしていきましょう。

画像の通り17mm、50mm、300mmのそれぞれのレンズの広角端と望遠端で撮影してみました。

誰がどう見ても違いは歴然で、様々な表現力を与えてくれること間違いなしです。

絞り:F4 / シャッタースピード:1/125秒 / ISO:1250 / 焦点距離:17mm(17-50mm)

絞り:F4 / シャッタースピード:1/125秒 / ISO:1600 / 焦点距離:50mm(17-50mm)

広角と標準の写りの違いについて分かりやすいようにカラーボールを使って撮影してみました。

50mmで撮影したボールは周辺を含む全体でキレイな円形を保っていますが、17mmで撮影すると端に行けば行くほど放射状に伸びているのが分かります。

こちらは広角レンズならではの写りで、広角になればなるほど中央に収束していくような効果を得られるため地面に近づけて撮影するとよりその効果を得られます。

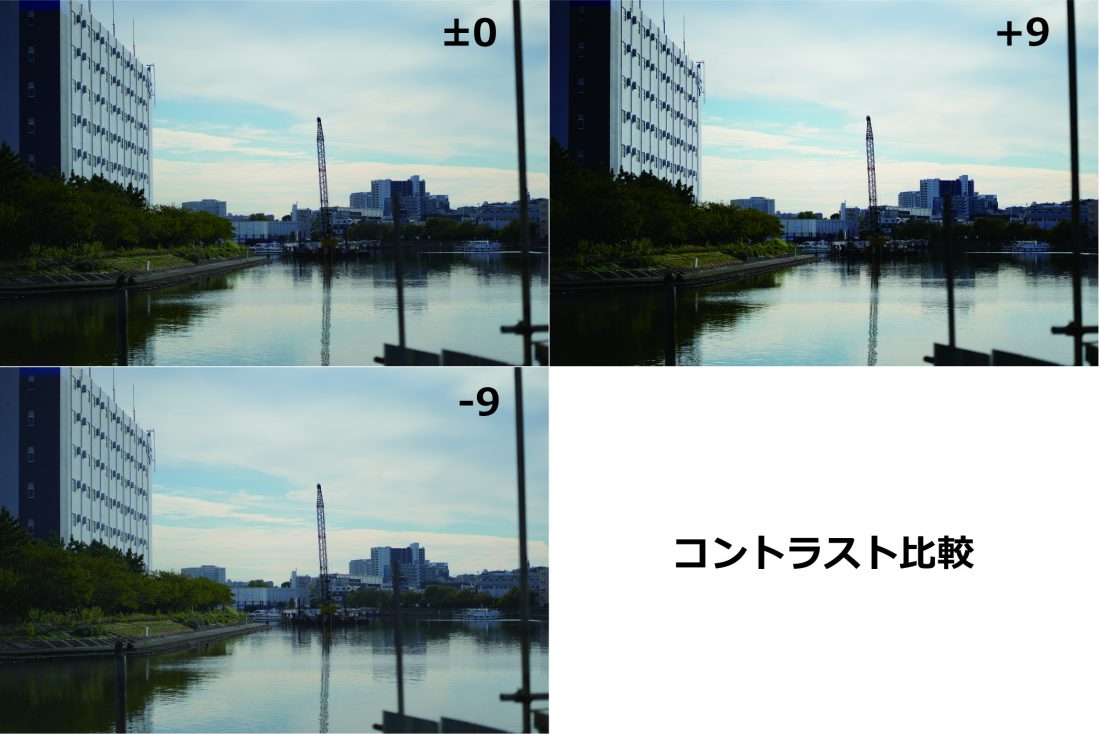

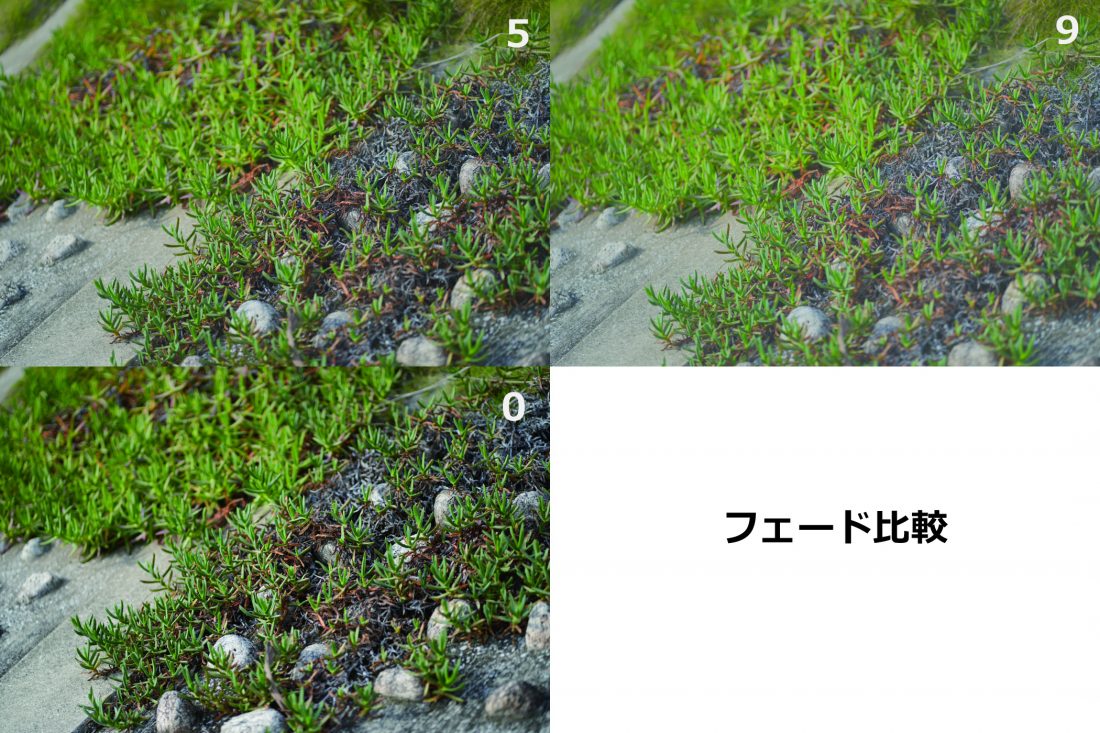

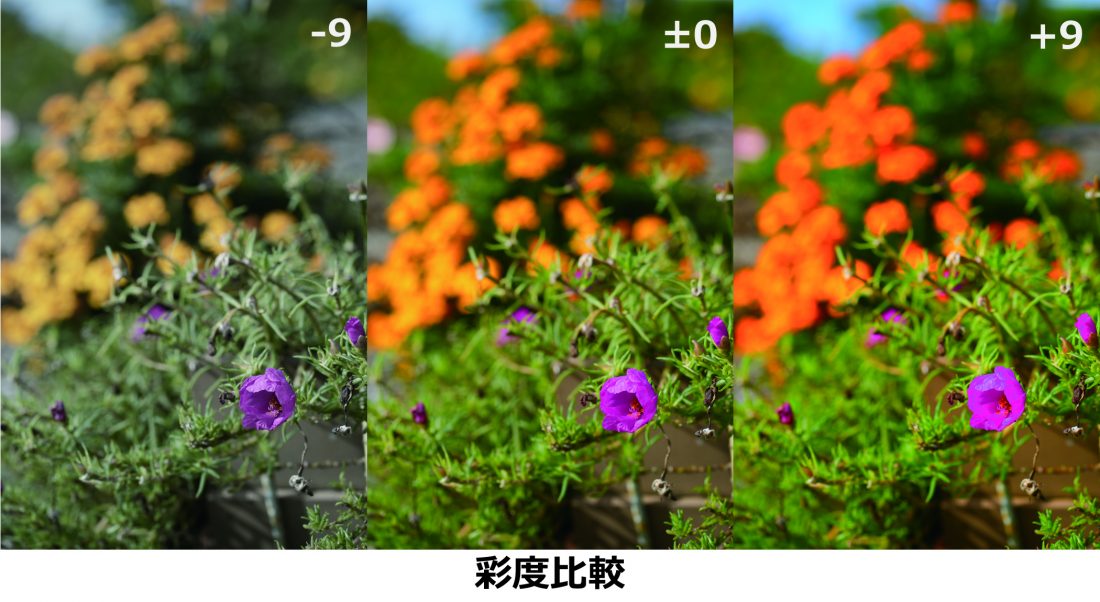

レンズの描写

夜間撮影での例

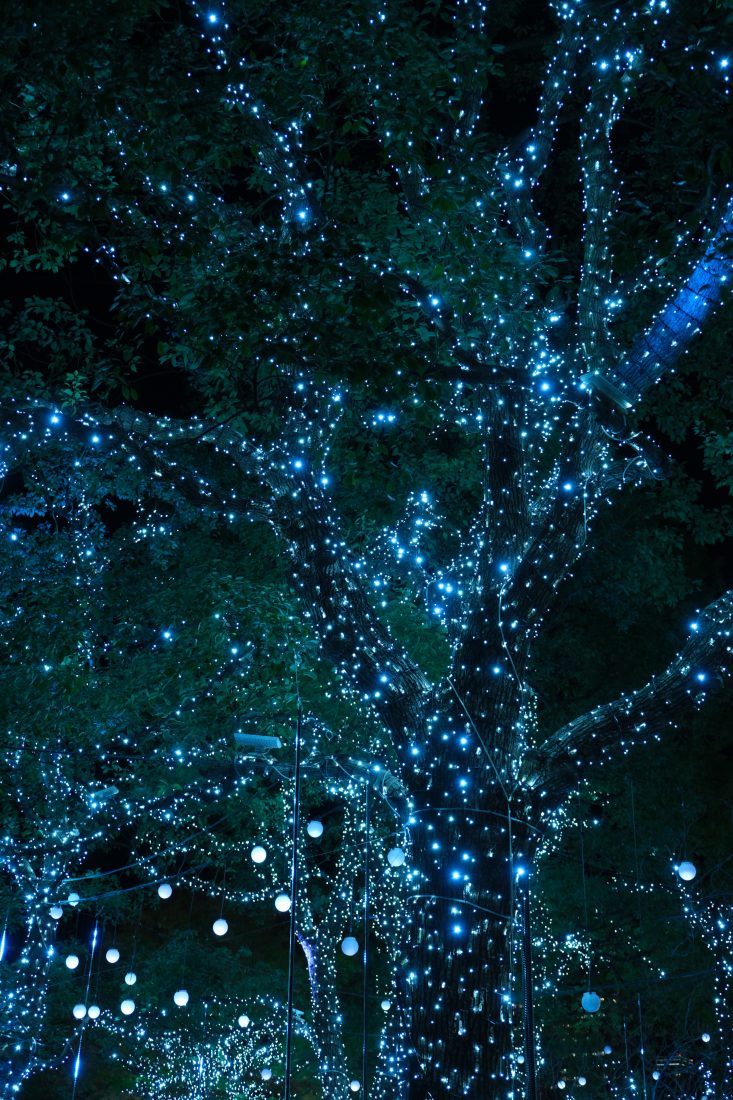

絞り:F4 / シャッタースピード:1/15秒 / ISO:320 / 焦点距離:17mm(17-50mm)

絞り:F5.6 / シャッタースピード:10秒 / ISO:100 / 焦点距離:17mm(17-50mm)

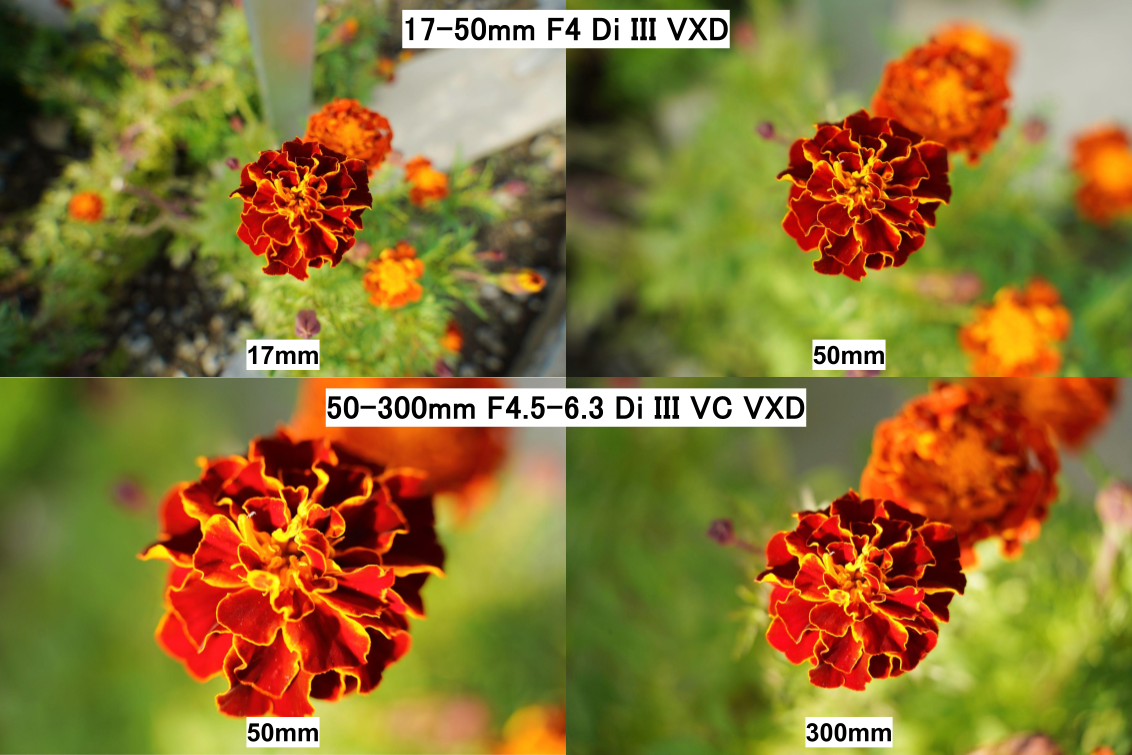

広角レンズの醍醐味と言えばスローシャッターではないでしょうか。

手ブレが起きない基準として「1/焦点距離」秒というのは昔から良く言われている事ですが、α7Ⅲにはボディ内手ブレ補正が入っているため更に手持ちスローシャッターに挑戦しやすくなっています。

流石に二枚目の写真は手持ちではありませんがこういったレーザービームなど楽しみの幅は増えると思います。

シャッタースピードを落とすことでISO感度が下がりノイズの少ない写真を暗所でも撮影できるメリットもありますので撮影シーンに合わせて活用してみてください。

絞り:F4 / シャッタースピード:1/250秒 / ISO:6400 / 焦点距離:50mm(17-50mm)

絞り:F6.3 / シャッタースピード:1/125秒 / ISO:8000 / 焦点距離:300mm(50-300mm)

ただα7Ⅲは高感度耐性も素晴らしく上のようなISOが上がった状態でもディテールが崩れる事なくうまくノイズを処理してくれています。

α7Ⅱの時は常用ISOが25600まででしたが、α7Ⅲは51200まで上がりスペック上でも見て分かる通り高感度耐性が進化しています。

更に50-300mm F4.5-6.3 Di III VC VXDは名前の通りレンズ内に手ブレ補正(VC)が搭載されていますのでシャッタースピードを下げ気味にしてISOを上がりすぎないようにできますので夜間でも心強いスペックの持ち主です。

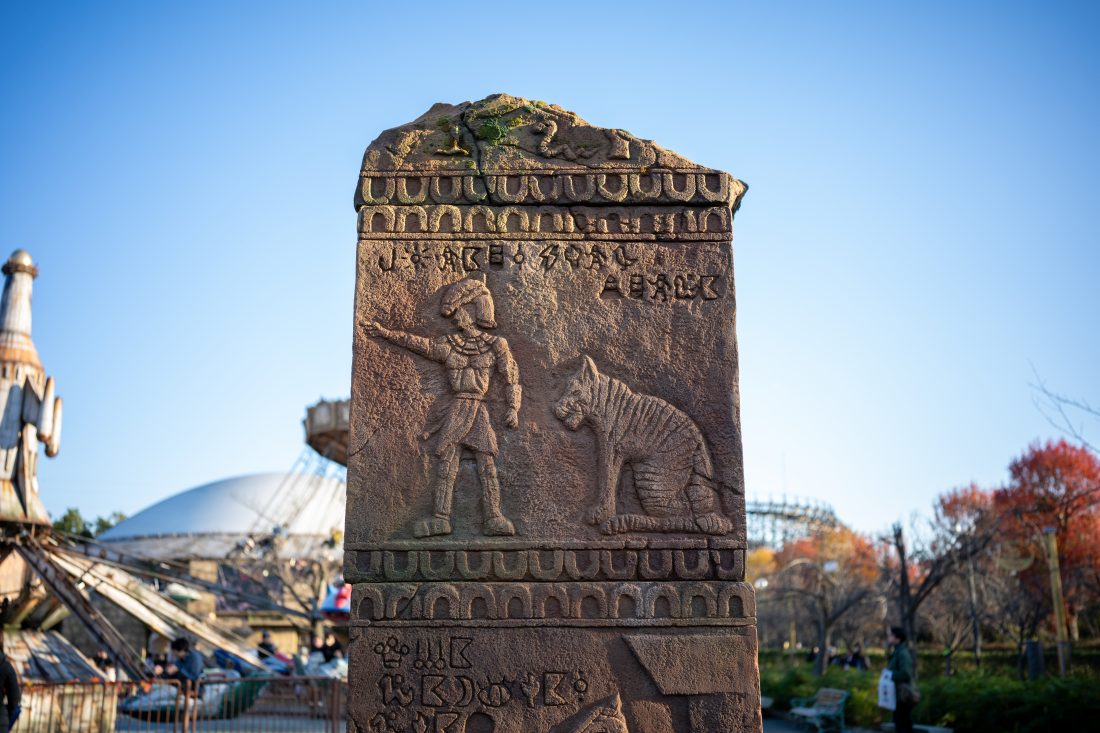

解像性能

絞り:F6.3 / シャッタースピード:1/320秒 / ISO:100 / 焦点距離:300mm(50-300mm)

絞り:4.5 / シャッタースピード:1/5000秒 / ISO:100 / 焦点距離:50mm(50-300mm)

絞り:F6.3 / シャッタースピード:1/250秒 / ISO:640 / 焦点距離:300mm(50-300mm)

通常よりも焦点距離を伸ばした当レンズですが、実は解像力が他のレンズと比べてもとても良好で絞り開放から中心・周辺共に素晴らしい描写です。

筆者はプライベートで家族との写真を日常的に撮るのですが、あまりに背景がボケすぎると情報量が減ってしまい記録写真としての役割を果たしにくくなりますのでF4以上で撮ることが多くあります。

なので設定を特に気にせず撮っていれば「画質もいい」「被写界深度もちょうどいい」「焦点距離も自由自在」と至れり尽くせりなのです。

オートフォーカス性能

絞り:F6.3 / シャッタースピード:1/250秒 / ISO:400 / 焦点距離:214mm(50-300mm)

絞り:F13 / シャッタースピード:1/8000秒 / ISO:100 / 焦点距離:300mm(50-300mm)

絞り:F4 / シャッタースピード:1/1000秒 / ISO:100 / 焦点距離:50mm(17-50mm)

昨今のTAMRONレンズのオートフォーカスは非常に優秀で手前から奥にピント移動させてみてもほぼ瞬間移動と言っても過言ではないレベルです。

これもフォーカス駆動がRXDからVXDに進化した事が大きく関係しておりシャッターチャンスを逃す事はほぼ無いでしょう。

静音性も非常に高く、更に両レンズ共にピント移動時の画角変化(フォーカスブリージング)がほとんど起こりません。

加えて17-50mmに関してはインナーズーム機構を採用しているためレンズの重心が変わりませんので動画撮影でも大活躍してくれます。

逆光耐性

絞り:F11 / シャッタースピード:1/400秒 / ISO:100 / 焦点距離:17mm(17-50mm)

絞り:F11 / シャッタースピード:1/400秒 / ISO:100 / 焦点距離:17mm(17-50mm)

絞り:F4 / シャッタースピード:1/3200秒 / ISO:100 / 焦点距離:50mm(17-50mm)

昨今のTAMRONはコーティング技術が進化したことにより逆光耐性がかなり向上しております。

上の写真はすべて17-50mmで撮影したのですが完全に太陽にカメラを向けた状態で撮影してもフレアゴーストが発生することは少なく、更にコントラスト低下も抑えられている事が分かります。

広角レンズはF値を絞って光芒を楽しむ場面も多いかと思いますのでこの逆光耐性は大活躍する事間違いなしでしょう。

更に絞り羽根が9枚と奇数枚数なので光芒が倍の18本になりダイナミックな撮影が可能となります。

マクロ撮影の例

最大撮影倍率比較

絞り:F4.5 / シャッタースピード:1/1600秒 / ISO:100 / 焦点距離:50mm(50-300mm)

絞り:F6.3 / シャッタースピード:1/400秒 / ISO:6400 / 焦点距離:300mm(50-300mm)

近接撮影能力が非常に高い事も特徴であるこの2つのレンズですが、特に50-300mmが50mmの時にハーフマクロまで寄れます。

焦点距離の使いやすさだけでなくマクロ撮影までできてしまうので、あえてマクロレンズを買って持ち歩かずともいつでもマクロの世界を楽しむことができるのです。

17-50mmに関しても最短撮影距離が広角端で19cm、望遠端で30cmと日常生活で利用しやすいスペックですのでこちらもオススメポイントになります。

絞り:F6.3 / シャッタースピード:1/125秒 / ISO:125 / 焦点距離:300mm(50-300mm)

絞り:F6.3 / シャッタースピード:1/160秒 / ISO:200 / 焦点距離:300mm(50-300mm)

300mmの時にF6.3だとあまりボケないのではないかと心配される方もいらっしゃるかもしれませんが焦点距離が長ければ長い程ボケますので上の作例のようにトロトロにボカすことができます。

更に被写体に寄れば寄るほどボケるという法則がありますので、当レンズの最短撮影距離が短さが上の写真でも活きました。

2本のレンズの違い

この二つのレンズの違いは主にズームリングとフォーカスリングの位置の違いです。

しかし、この違いはデメリットではなくレンズの構え方を考えると理に適った設計となっております。

基本的に操作の頻度が高いのはズームリングかと思いますが、17-50mmは手前、50-300mmは奥側に配置されており、実際に構えた時に左手を添えた場所に上手くズームリングが来るようになっているのです。

このリングの場所の違いで操作がややこしくなるような事は一切ありませんのでご安心ください。

まとめ

絞り:F11 / シャッタースピード:1/400秒 / ISO:100 / 焦点距離:17mm(17-50mm)

絞り:F6.3 / シャッタースピード:1/1000秒 / ISO:1250 / 焦点距離:300mm(50-300mm)

17-50mm F4 Di III VXD / Model A068Sが2023年10月に登場した時には「動画ユーザー向きの広角〜標準まで使える便利なレンズが出ているのだなぁ」と正直軽く考えていました。

ところが2024年6月に50-300mm F4.5-6.3 Di III VC VXD / Model A069Sが登場するとどうやら画質がかなり良いらしいという噂を耳にし、実際に使ってみると抜群の解像力を見せつけてくれました。

それに感動していたある日ふと「このペア、実は最強ではないか!?」と思い立ったのが今回ご紹介したセットになります。

なんとしてもこの2本のレンズの優位性を示さねばと使命感を勝手に抱えて執筆しました。

是非皆様もこのセットを揃えていただき、日々の全てを撮り尽くしてみてはいかがでしょうか。

▼新品はインターネットからのお買い物で安心安全の2年保証付き!▼

▼中古商品はポイント還元でさらにお得に!▼

テーマ:冬を感じる写真

テーマ:冬を感じる写真 テーマ:空

テーマ:空 テーマ:夏らしい写真

テーマ:夏らしい写真 テーマ:食べ物を美味しそうに

テーマ:食べ物を美味しそうに テーマ:機材愛のある写真

テーマ:機材愛のある写真 テーマ:花を美しく

テーマ:花を美しく テーマ:テーブルフォト

テーマ:テーブルフォト テーマ:目で見えないもの

テーマ:目で見えないもの テーマ:マジックアワー

テーマ:マジックアワー テーマ:長秒露光

テーマ:長秒露光

男性スタッフにプレゼントしたいものを考えた時に、一番初めに思い浮かんだのは普段愛用している「Leica ゾフォート2」のこと。このカメラと一緒に使えるものとして、「Leica メタルボックス入マーカー ゾフォート用」を選びました。

男性スタッフにプレゼントしたいものを考えた時に、一番初めに思い浮かんだのは普段愛用している「Leica ゾフォート2」のこと。このカメラと一緒に使えるものとして、「Leica メタルボックス入マーカー ゾフォート用」を選びました。 そして毎日持ち歩いてる「Leica ゾフォート2」をおしゃれに安全に持ち運ぶための「M.I.star ラウンドステアレザーポーチ」も一緒に選んでみました。

そして毎日持ち歩いてる「Leica ゾフォート2」をおしゃれに安全に持ち運ぶための「M.I.star ラウンドステアレザーポーチ」も一緒に選んでみました。 カメラの他にもアウトドアの趣味があったりと、多趣味なスタッフにプレゼントしたいのは「Kodak マルチカメラストラップ」です。

カメラの他にもアウトドアの趣味があったりと、多趣味なスタッフにプレゼントしたいのは「Kodak マルチカメラストラップ」です。 先ほどご紹介したストラップの他にも、もう一つ候補としてカメラストラップを考えてみました。

先ほどご紹介したストラップの他にも、もう一つ候補としてカメラストラップを考えてみました。

遠くの強い点光源を大きくボカすと玉ねぎボケが目立ちだしますが、少し絞ってみた時など条件によるものかあまり気にならない場合もあります。このあたりは工夫次第でしょうか。

遠くの強い点光源を大きくボカすと玉ねぎボケが目立ちだしますが、少し絞ってみた時など条件によるものかあまり気にならない場合もあります。このあたりは工夫次第でしょうか。

紅葉の木もライトアップされていました。特徴的な葉は夜も主役級です。

紅葉の木もライトアップされていました。特徴的な葉は夜も主役級です。

街路脇に花が咲いていました。

街路脇に花が咲いていました。

開放F値についてはF2.5とやや小口径に感じられるかもしれませんが、44×33の中判向けとしては充分に大口径なレンズと言えるでしょう。

開放F値についてはF2.5とやや小口径に感じられるかもしれませんが、44×33の中判向けとしては充分に大口径なレンズと言えるでしょう。 最短撮影距離については0.67m、撮影倍率にして1:5.8と、近接撮影に向いているわけではないのですが、

最短撮影距離については0.67m、撮影倍率にして1:5.8と、近接撮影に向いているわけではないのですが、 設計時もポートレート用を意識して開発していたのでしょうか。あとボケについても嫌味なねじれ方等はなく、かなり素直な印象を受けます。

設計時もポートレート用を意識して開発していたのでしょうか。あとボケについても嫌味なねじれ方等はなく、かなり素直な印象を受けます。 前ボケを大きく入れつつ、赤が印象的な千両を捉えます。

前ボケを大きく入れつつ、赤が印象的な千両を捉えます。 今回のお気に入りショットです。

今回のお気に入りショットです。

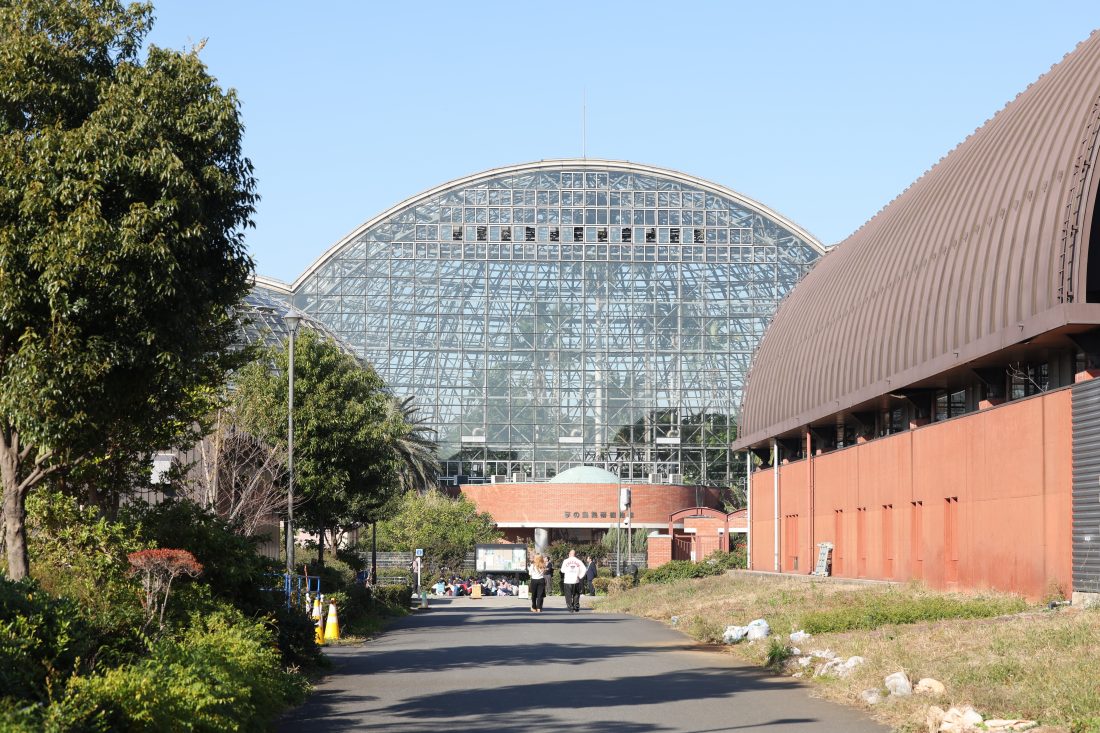

空間を飲み込むように写し取ることができるのは広角域ならではの効果だと思いますが、歪みについても電子補正が入っている状態であれば殆ど気にならないかと思います。縦横のラインがスパッと出るのがとても気持ちが良いです。

空間を飲み込むように写し取ることができるのは広角域ならではの効果だと思いますが、歪みについても電子補正が入っている状態であれば殆ど気にならないかと思います。縦横のラインがスパッと出るのがとても気持ちが良いです。 床に敷き詰められたタイルを真俯瞰(まふかん)で捉えます。こちらはテレ端での撮影。

床に敷き詰められたタイルを真俯瞰(まふかん)で捉えます。こちらはテレ端での撮影。 また、中判センサーのおかげもあるとは思うのですが、ハイライトからシャドウに至るまでしっかりと階調が感じられるのも素晴らしいです。明暗差の激しいシーンではありますが、難なくこなしてくれました。

また、中判センサーのおかげもあるとは思うのですが、ハイライトからシャドウに至るまでしっかりと階調が感じられるのも素晴らしいです。明暗差の激しいシーンではありますが、難なくこなしてくれました。 下から大きく仰いでの撮影です。F11まで絞った状態でしたが、比較的低い感度を使いたかったためシャッタースピードは1/15秒とかなり低速の状態でも、ボディ内手ぶれ補正のサポートもあってかブレなく撮影ができました。

下から大きく仰いでの撮影です。F11まで絞った状態でしたが、比較的低い感度を使いたかったためシャッタースピードは1/15秒とかなり低速の状態でも、ボディ内手ぶれ補正のサポートもあってかブレなく撮影ができました。 目が痛くなりそうなほどびっしりと枯れ木の枝を描いています。

目が痛くなりそうなほどびっしりと枯れ木の枝を描いています。

Canon EOS R3 + RF70-200mm F4 L IS USM

Canon EOS R3 + RF70-200mm F4 L IS USM Canon EOS R3 + RF70-200mm F4 L IS USM

Canon EOS R3 + RF70-200mm F4 L IS USM Canon EOS R3 + RF70-200mm F4 L IS USM

Canon EOS R3 + RF70-200mm F4 L IS USM Canon EOS R3 + RF70-200mm F4 L IS USM

Canon EOS R3 + RF70-200mm F4 L IS USM Canon EOS R3 + RF70-200mm F4 L IS USM

Canon EOS R3 + RF70-200mm F4 L IS USM Canon EOS R3 + RF70-200mm F4 L IS USM

Canon EOS R3 + RF70-200mm F4 L IS USM Canon EOS R3 + RF70-200mm F4 L IS USM

Canon EOS R3 + RF70-200mm F4 L IS USM Canon EOS R3 + RF70-200mm F4 L IS USM

Canon EOS R3 + RF70-200mm F4 L IS USM Canon EOS R3 + RF70-200mm F4 L IS USM

Canon EOS R3 + RF70-200mm F4 L IS USM Canon EOS R3 + RF70-200mm F4 L IS USM

Canon EOS R3 + RF70-200mm F4 L IS USM