『鳶(トビ)』を意味する『Milvus』

『木葉梟(コノハズク)』を意味する『Otus』

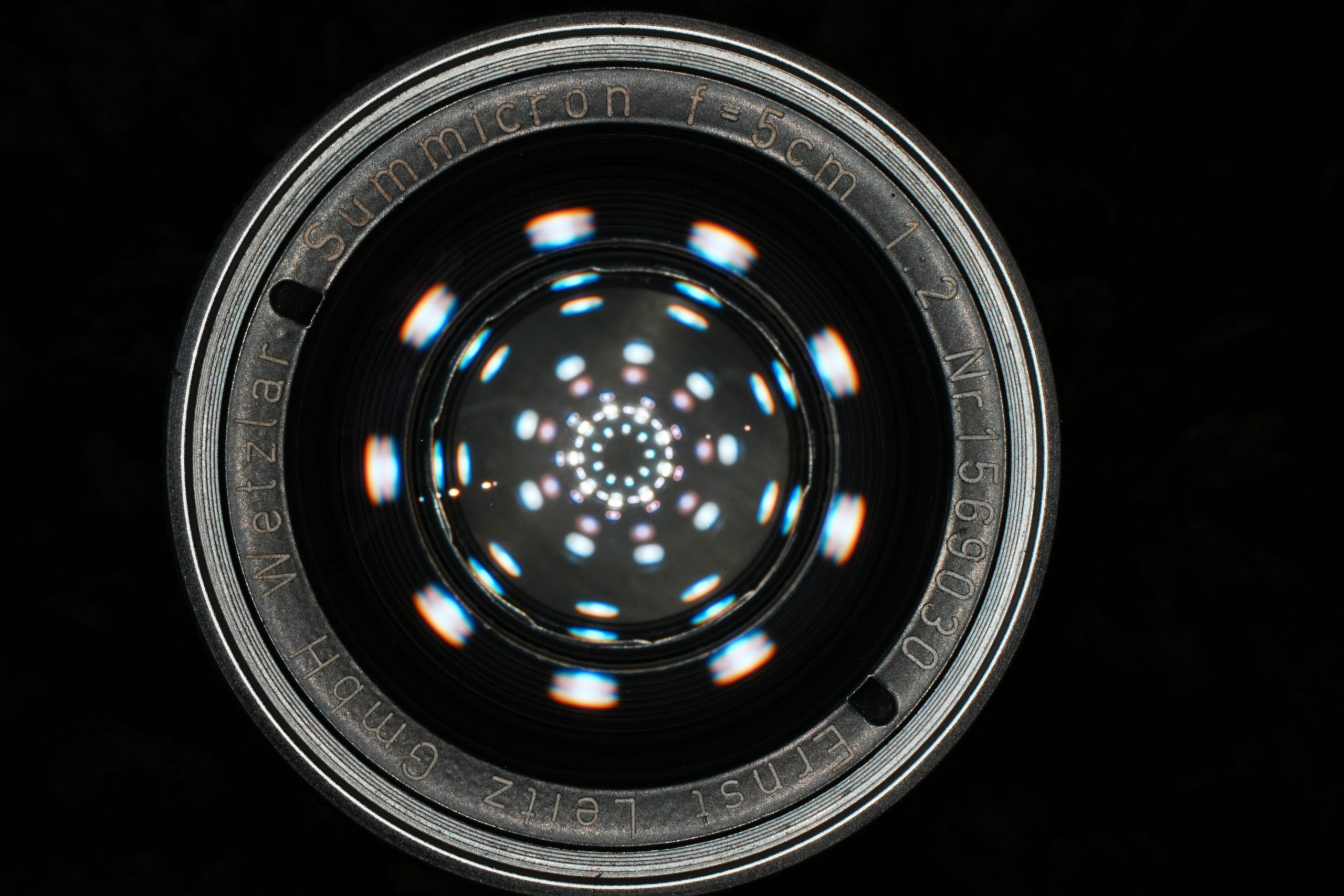

各社がオートフォーカスの速さと正確さを競う時代に生まれた重量・採算度外視のマニュアルフォーカスレンズたち。

鳥類の眼の如く鋭い描写性能を目指し生まれたレンズ群を自称ツァイス信者が紹介するこのシリーズ。

一眼レフ用の15本を紹介し終えたのが3年前。

あっという間に月日は経ち、ML(ミラーレス)の名を冠した『Carl Zeiss Otus ML 50mm F1.4』が満を持して登場いたしました。

今年2月に発表された本レンズ。15本全てをトライしその素晴らしさを誰よりも強く実感していた筆者が見逃すはずもなく、予約開始後すぐに注文。これほどまでに発売日を待ちわびたことはないくらい。本当にそのくらい楽しみに待っていた1本です。今回のテストは自然豊かな渓流での釣りを楽しみながら行いました。竿やリールの他、ランディングネットにルアーの数々。多少不便でも性能よりデザイン、色どりや調和を優先して選んだ道具たち。自宅で触れ、眺めているときの高揚感はどこか写真機材に近い感覚があり、写真好きが釣りに惹かれることと無関係ではない気がしています。駆け出しの釣り人が渓流で知った「最高の50ミリに出合うということ」の感動を、少しでも写真でお伝えできると幸いです。

15本の一眼レフ用『Milvus』・『Otus』のレビューは以下からご覧いただけます。

vol.1はこちら

vol.2はこちら

vol.3はこちら

・・・

Riverside -低光量下で光る類稀な質感再現、緻密な描写性能-

山中の渓流にてルアーフィッシング。清々しい空気を胸いっぱいに吸い込みながら川の美しい魚たちと駆け引き。昨年末に釣り竿を購入し、何度かエリアトラウト(管理釣り場)で練習を重ね夏の盛りにネイティブトラウト(自然環境下での釣り)に挑みました。当たり前ですが簡単に釣れるはずもなく刻一刻と時間だけが過ぎていきます。渓流で暮らすイワナやヤマメは約10度から15度ほどの水温を好むため、日が昇る前に出発して日暮れと同時に納竿することもしばしば。夢中になって竿を振っていると、日々の雑事から解放されて時間も疲労も忘れてしまうのだから不思議です。

比較的浅く流れの穏やかな小川での釣行は、魚が潜んでいるであろう岩や草の影にルアーを正確に流し込むことが重要なポイントになります。ネットインの直前に針が外れてしまったあの魚はヤマメだったのか、イワナだったのか。忸怩たる思いに苛まれながら写した同行者が釣ったアユ。その美しい魚体、清流、ネットの質感に、悔しい思いをすっかり忘れて撮影に没頭しておりました。拡大してその解像力をお楽しみいただけますので是非ご覧ください。

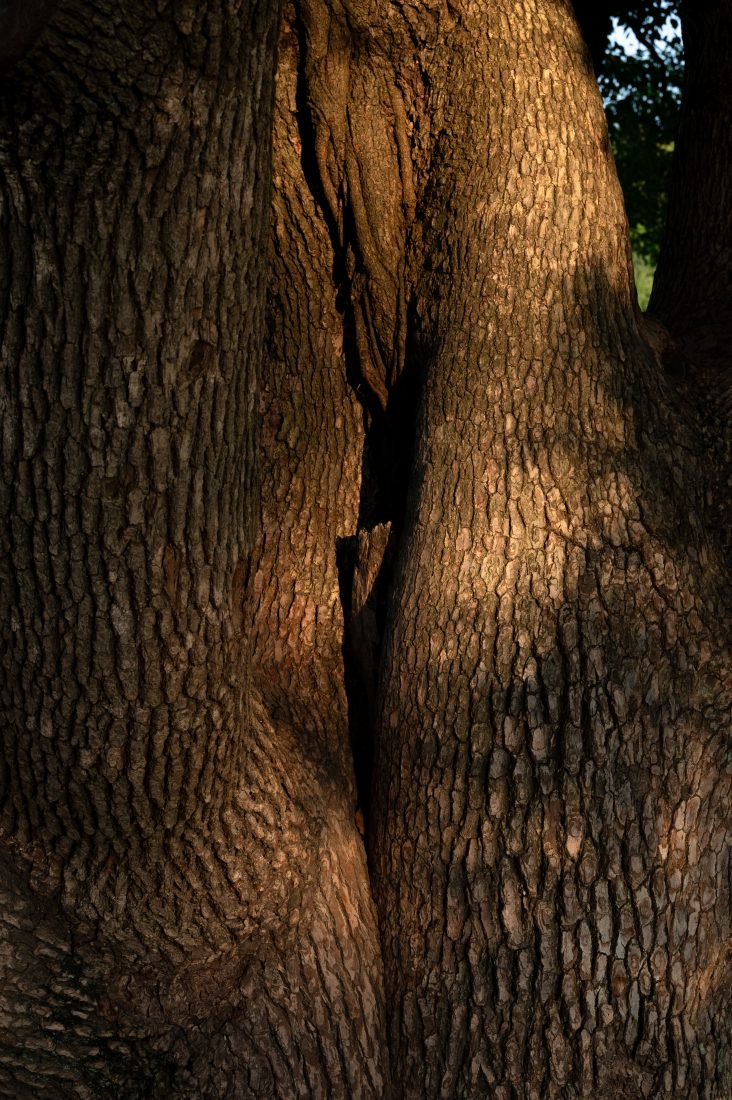

いづれの作例も辺りが仄暗くなるなかで撮影したものですが、低光量下でも失われないメリハリと立体感に強く感激したカットです。

Upstream -明暗差をドラマチックに活かす諧調性能-

この日は急流の中を駆け上がっていきます。流れが速く足場の悪いフィールドで写真を取りながら魚を追うことは難しく、結局この日はお目当てのアマゴを拝むことなく終了。根掛かりをしたルアーを回収する際にレンズを流れに浸したり、川底に沈む岩肌に足を滑らせたり。痛い思いをして学んだことは机の上で覚えたことより身に付くものです。無我夢中で流れに足を浸し、掴んだ岩肌の苔の感触は、普段触れるどんなものよりも優しく心地良い。初めて訪れたはずなのにどこか懐かしい気持ちにさせる包容力が自然にはあります。

カールツァイスの魅力的なコントラストを、正確にコントロールする余裕があるのがこのOtus。高い諧調性能を活かして木漏れ日の具合をイメージ通りに再現することができました。砂金まで写すOtusの実力は水面のカットで確認可能です。

・・・

渓流を上流へ遡ることを「遡行する」と言います。足を水に浸し流れに逆らって昇るのは、川上に向かって泳ぐ魚の背後からルアーを投げ込むためであり、川の始まりである源流を目指すためでもあります。どれだけの歳月があればここまで苔生すのか。日常とは異なる時間軸を感じながら、五感で自然を浴びながら慎重に歩みを進めていきます。

流れを写したカットでご覧いただけますがフリンジは出ます。しかし嫌な滲み方はせず、現像プロセスで抑えることができる範囲です。

猛暑の都心を離れて過ごす山中での時間は、日々のあれこれから解放された至福のひと時。といえるほどまだ余裕はなく、流れや苔に足を取られぬよう緊張し続けなければなりません。足元のキノコは食べられるのか、その蛇は毒を持っているのか、熊はいないか。無知を知ることができる貴重な時間です。

山中のカットは車の助手席から撮影しています。窓ガラスを挟んでいることを忘れる迷いのない解像力、ドライブ中も膝の上に置きたくなる一本に仕上がっています。

「永遠に幸せになりたかったら、釣りを覚えなさい」ということわざがあるそうです。人間の思い通りにいかない自然の中で忍耐強く、知恵を凝らして手にした一匹。なんでもスマートフォンで手軽に手に入れることのできる現代社会で生きる私たちが忘れがちな、深く本質的な幸福感・満足感。自己の内面と向き合い精神的に豊かになることを説いた言葉でしょうか。

実際に渓流に入ると、美しい淡水魚たちを相手に私たち人間は圧倒的に不利な駆け引きをすることになります。惨敗続きですが釣行を重ねるたびに募る、もっとうまくなりたいという気持ち。まるで学生時代に戻ったような沸き上がる向上心は社会に出て暫く忘れてしまっていた大切な心持ち。この感情をバネにして、一人前の釣り人を目指し精進していく次第です。

待望の『Carl Zeiss Otus ML 50mm F1.4』。期待を越え、イメージクオリティを一段も二段も高みへ運ぶカールツァイスの現在地を知るに相応しい一本。「最高の50ミリに出会うということ」の喜びが皆様にも伝わっていることを願って、このあたりで筆と竿を置かせていただこうと思います。

当代最高の50ミリ、ZEISSの神髄を感じたい貴方へ。

高性能ズームレンズの実力をぜひご覧ください。

高性能ズームレンズの実力をぜひご覧ください。

緑色や空の発色はさすがNikonといったところです。

緑色や空の発色はさすがNikonといったところです。

Z6IIの暗所性能も相まって、シャドウ部の粘りがとても良いです。

Z6IIの暗所性能も相まって、シャドウ部の粘りがとても良いです。 また、色表現や立体感といった表現力の高さは流石のF2.8ではないでしょうか。

また、色表現や立体感といった表現力の高さは流石のF2.8ではないでしょうか。

少し絞ることで解像感もUP!

少し絞ることで解像感もUP! この空気感は単焦点レンズかと疑うものがあります。

この空気感は単焦点レンズかと疑うものがあります。 Sラインのレンズと大きく異なってくるところは逆光でのフレアやゴースト、解像感ではないでしょうか。

Sラインのレンズと大きく異なってくるところは逆光でのフレアやゴースト、解像感ではないでしょうか。

光の当たっているところの雰囲気が良く表現できています。

光の当たっているところの雰囲気が良く表現できています。 前ボケを入れた場合も綺麗なボケを生み出してくれます。

前ボケを入れた場合も綺麗なボケを生み出してくれます。 空のグラデーションや雲の色を美しく表現できています。

空のグラデーションや雲の色を美しく表現できています。

FUJIFILM X-E4 + Voigtlander ULTRON 27mm F2 / フィルムシミュレーション:クラシックネガ

FUJIFILM X-E4 + Voigtlander ULTRON 27mm F2 / フィルムシミュレーション:クラシックネガ FUJIFILM X-E4 + Voigtlander ULTRON 27mm F2 / フィルムシミュレーション:クラシックネガ

FUJIFILM X-E4 + Voigtlander ULTRON 27mm F2 / フィルムシミュレーション:クラシックネガ

質量が405gと少し重めのレンズですが、質感と写りは最高です。

質量が405gと少し重めのレンズですが、質感と写りは最高です。

APDフィルターの搭載により像面位相差AFが使用できないという点に注意は必要ですが、スナップ撮影やポートレート撮影であれば問題に感じることはありませんでした。もはやこの辺りは使い慣れてくるとマニュアルフォーカスでいくらでも対応が可能かと思います。

APDフィルターの搭載により像面位相差AFが使用できないという点に注意は必要ですが、スナップ撮影やポートレート撮影であれば問題に感じることはありませんでした。もはやこの辺りは使い慣れてくるとマニュアルフォーカスでいくらでも対応が可能かと思います。

APDフィルターの滑らかなボケ感が緑の雰囲気をしっかり表現してくれます。

APDフィルターの滑らかなボケ感が緑の雰囲気をしっかり表現してくれます。

FUJIFILMと言えばフィルムシミュレーション

FUJIFILMと言えばフィルムシミュレーション 鳩がちょうど柵にいたので、狙いを定めてポートレートのように撮影してみました。

鳩がちょうど柵にいたので、狙いを定めてポートレートのように撮影してみました。 積乱雲が発達し、まだ夏らしさが残る一枚。

積乱雲が発達し、まだ夏らしさが残る一枚。

わざと太陽の光を入れて撮影してみました。

わざと太陽の光を入れて撮影してみました。

雲は常に形や明るさを変えるからこそ、その場の雰囲気を撮影したときの感動があります。その一瞬を残すということはまさに写真の醍醐味だと思います。

雲は常に形や明るさを変えるからこそ、その場の雰囲気を撮影したときの感動があります。その一瞬を残すということはまさに写真の醍醐味だと思います。

F3.4 1/640秒 ISO64

F3.4 1/640秒 ISO64 F8 1/250秒 ISO64

F8 1/250秒 ISO64

F4.8 1/250秒 ISO64

F4.8 1/250秒 ISO64