2024年9月 新品・中古デジタルカメラ人気ランキング

| 新品デジカメ9月ランキング | |||

| 1位 | Canon | EOS R5 Mark II | ミラーレス一眼カメラ |

| 2位 | Canon | EOS R6 Mark II | ミラーレス一眼カメラ |

| 3位 | FUJIFILM | X-T5 | ミラーレス一眼カメラ |

| 4位 | SONY | α7C II | ミラーレス一眼カメラ |

| 5位 | FUJIFILM | X-T50 | ミラーレス一眼カメラ |

| 6位 | Nikon | Z f | ミラーレス一眼カメラ |

| 7位 | RICOH | GR III | コンパクトデジタルカメラ |

| 8位 | SONY | α7IV | ミラーレス一眼カメラ |

| 9位 | DJI | Osmo Pocket 3 | デジタルムービーカメラ |

| 9位 | Nikon | Z6III | ミラーレス一眼カメラ |

8月30日に発売し、前回のランキングでは3位に入った『Canon EOS R5 Mark II』。今回ひと月遅れで、ついに1位獲得となりました。

とはいえ、手放しで喜べる状況とは言い難いところが…

前回お話ししましたが、発売に当たり大変な数のご予約を承りました。Canonユーザーにとって待ちに待った待望の新機種、当然注目度・期待度とも非常に高いものでした。

ところが、メーカーから早々に供給不足の告知が。初回入荷で入手出来た方は、ご予約者のほんの一部という結果になってしまいました。

ご予約数でいけば当然断トツの1位獲得のはずが、結局8月は3位に甘んじることに。お客様の期待を裏切る結果に、我々スタッフもなんとも歯がゆい気持ちになりました。

その後、9月に入り数回にわたり入荷がありました。当初は次回入荷も未定だっただけに、入荷があるのは喜ばしいことなのですが、ご予約数に対してはまだまだ大幅に足りず、長期の待ちが予想される状況です。

それでも今回2位以下に若干の差をつけて1位を獲得するに至りました。

今後も入荷数次第で順位が決まりそうです。メーカーの頑張りに期待せずにはいられません。

そして、2位には同じく『Canon EOS R6 Mark II』が入りました。そう、Canonがワン・ツーを達成。実に久しぶりの光景です。

EOS R5 Mark IIに追随する形で、前回8位から順位を上げてきたEOS R6 Mark II。新型機登場により、Canon機への注目度が上がったことが大きな要因と言えそうです。

新型機との価格差は20万円以上。さらに4万円のキャッシュバックキャンペーンの対象でもありました。(キャンペーンは10月7日終了。)

そこまでの高画素を必要としない方には最適の1台。長くCanonを孤軍奮闘で支えてきた実績もあります。

ここに来ての再評価、在庫は潤沢にあるだけに次回以降も上位維持を期待できそうです。

3位には『FUJIFILM X-T5』。前回久々の返り咲き1位を獲得しましたが、今回はCanon勢に順位を譲る結果になりました。

それでも人気の高さは相変わらずです。入荷も安定しているので、今後も上位に名を連ねることでしょう。

前回は新しくラインナップに加わった「XF16-50mmF2.8-4.8 R LM WR」とのレンズキットの売れ行きが好調で、販売数全体の半分以上を占めました。今回はボディ単体が総数の3分の2以上を占める結果となりました。

4位は『SONY α7C II』。EOS R5 Mark IIの登場もありランキングの変動が著しいなかにあって、前回7位から順位を取り戻してきました。

キャッシュバックキャンペーンの対象にもなっていますが、キャッシュバック額は10,000円と他機種ほど高くはありません。(キャンペーンは10月15日まで。)

α7IVやα7RVなど他機種が、キャンペーンのあるなしで販売数が大きく左右される傾向にあるなか、唯一安定した人気を誇っています。

外国人観光客の方からの支持も集めています。α7IVと機能は同等ですが、より軽量のα7C IIの方が人気が高いようです。

5位に『FUJIFILM X-T50』。

前回6位でしたから、ランキング中位の位置に安定してきたか。

今回もX-T5との兄弟対決は、兄貴分のX-T5に軍配があがりました。やはり両者の価格差がそれほど大きくないことが影響しているようです。

対象レンズ(XF16-50mmF2.8-4.8 R LM WR)との期間内同時購入で、35,000円のキャッシュバックが行われるメーカーキャンペーンを実施中(2024年12月31日購入分まで)。ですが、X-T5のXF16-50mmレンズキットとの価格差も、計算上そこまで大きくありません。

実際、X-T50の購入を検討して来店されたお客様がX-T5に変更されていったケースもあるようです。機能的な部分で選ぶか、あるいは質量や装着レンズとのバランス等を考慮するか、なかなかに悩ましい選択といえるでしょう。

6位は『Nikon Z f』。Nikon勢は他に、同数9位で『Z6III』が入っています。

…と、ここで「あれっ?」と思う方も多いことでしょう。

まずは前回8月のNikonの新品ランキングをおさらいしておきます。4位Z8、9位Z f、10位Z6IIIです。

そう、ここまでランキングの常連となっていたZ8が、突然姿を消してしまったのです。しかも、前回4位から…

特に供給不足に陥ったということもないので、本当に突然の出来事という感じです。

7月に初登場で断トツの1位を獲得したZ6IIIが、翌8月は10位とまさかの急落。この時点では、Nikon3機種が同胞同士でユーザーの取り合いをしてしまっているのではないかと懸念していたのですが…

今回もZ6IIIは伸び悩み、加えてZ8がランク外に落ちてしまったのを見ると、Nikon人気の陰りを思わずにはいられません。

はたしてこの後どのような動向を見せるか、Nikon勢の次回の順位がとても気になるところです。

7位には久々の登場、『RICOH GR III』が入りました。

GRシリーズとしては、2024年3月10位のGR IIIx以来。GR III自体としては、実に2023年9月に10位に入って以来となります。

ご存知のように、GRシリーズは現在のところ予約注文が受けられない状況にあります。入荷があった時に注文を承り販売するという形になっています。

そのためランキングへの登場も、まとまった入荷があった時ふいに、ということになります。

とはいえ、発売から既にかなりの年月が経っているにもかかわらずこうやってランキングに姿を現すのですから、その人気の高さに改めて驚かされます。

メーカーには一刻の早く供給の安定化を実現してほしいところです。

8位は『SONY α7IV』。

前回はランク外でしたが、今回まるまるキャッシュバックキャンペーンの期間中ということもありランクインを果たしました。

ただ、もうキャンペーン頼みの感が否めないのも事実。このままではSONY勢は、α7C IIの孤軍奮闘ということになってしまいます。そろそろ新しい風が必要なようです。

最後にご紹介するのは、同数9位に入った『DJI Osmo Pocket 3』。2024年4月に8位に入って以来の登場です。

旅先でこの手のムービーカメラを手にされている方をよく見かけるようになりました。店舗のあるここ新宿でも、外国人観光客の方が熱心に周囲の景観を撮影されているのを目にします。(中にはマップカメラの店内を撮影されていく方も。ショーケースにずらりとカメラが並んでいる様子は、外国の方にとってはかなり珍しい光景だそうです。)

実際Osmo Pocket 3も、店頭では特に外国の方の購入が多いということです。

ランク外になりますが、9月19日新発売のOsmo Action 5 Proも今回13位に位置しています。

こちらも外国の方の購入が目立つとのこと。

昨今の来店者数を考えると、ランク内進出も十分にあり得ます。

さて、今回の新品ランキングはいかがでしたでしょうか。

言い訳めいてしまいますが、正直これまでの傾向からは予測し辛い順位であったように感じます。

Canonが復活! と、自信を持っては言い切れない状況ですし…

SONY・Nikonも、ちょっと心配…

FUJIFILMが順調と言えば順調ですが、人気のアレが供給不安定のまま…

そんな訳で、この後の流れも全く読めない状況です。

次回の順位が楽しみ… というより、怖い気持ちでいっぱいです。

| 中古デジカメ9月ランキング | |||

| 1位 | SONY | α7III | ミラーレス一眼カメラ |

| 2位 | Canon | EOS R5 | ミラーレス一眼カメラ |

| 3位 | Nikon | Z f | ミラーレス一眼カメラ |

| 4位 | Nikon | Z6 | ミラーレス一眼カメラ |

| 5位 | SONY | α7IV | ミラーレス一眼カメラ |

| 6位 | Nikon | Z fc | ミラーレス一眼カメラ |

| 7位 | OM SYSTEM | OM-1 | ミラーレス一眼カメラ |

| 8位 | FUJIFILM | X-T5 | ミラーレス一眼カメラ |

| 9位 | Nikon | Z5 | ミラーレス一眼カメラ |

| 10位 | SONY | α6400 | ミラーレス一眼カメラ |

| 10位 | Nikon | Z6II | ミラーレス一眼カメラ |

| 10位 | Nikon | Z50 | ミラーレス一眼カメラ |

| 10位 | RICOH | GR IIIx | コンパクトデジタルカメラ |

『SONY α7III』がまたしても1位獲得、今年2月以降ついに8ヶ月連続となりました。

はたしてどの機種がα7IIIから王座を奪うのか? などと言い続けて何回目になるでしょう。

α7IIIは、このところ「美品」ランクに当たるものは少なくなってきたようです。多少の使用感がある「良品」クラス、あるいは「並品」クラスから選び、ガンガン使っていくというイメージでしょうか。

2位には、『Canon EOS R5』。前回7位からジャンプアップです。

新型機が売れれば、先代モデルの価値も改めて見直され注目度も高まります。加えて下取交換で中古商品数が増え価格帯も下がり、お買い得感が一気に増すことに。

EOS R5 Mark IIが供給不安定に陥ったことで心配されましたが、EOS R5に限って言うと良い循環が進んでいるようです。

このままα7IIIの牙城を崩すところまでいくか、つい期待してしまいます。

また、欲を言えば他のCanon勢にも頑張ってほしいところ。

以前は中古ランキングの常連であったEOS R6やEOS RPなども商品数は潤沢。再び脚光を浴び、中古ランキングでもCanonを盛り上げてくれると良いのですが。

新品ランキングで元気がないのではとお伝えしたNikonですが、中古ランキングでは好調を維持しています。

3位『Z f』、4位『Z6』、6位『Z fc』、9位『Z5』、そして同数10位に『Z6II』、『Z50』というラインナップ。

今回同数10位が4機種もあったこともあり合計13機がランキングに名を連ねましたが、そのうち6機種を占めるという盛況ぶり。1機種のみで他が伸びなかったCanonとは対照的です。

Z fは前回4位からさらに1つ順位を上げました。新品・中古ともに順位を上げる結果に。

Z6とZ6IIは、逆に前回から順位を落としてしまいました。新型機Z6IIIの伸び悩みも影響しているのでしょうか。

1位に絶対王者を擁しているとはいえ、このところNikonの勢いにすっかり飲まれてしまった感があるSONY。

5位『α7IV』、同数10位『α6400』の計3機種がランクイン。

α7IVは、新品キャッシュバックキャンペーン実施期間中にありながら、前回9位より順位を上げてきました。

販売数自体も、新品の方が若干中古を上回った程度。

キャンペーン終了後は、購入者の眼は中古に傾くだろうと考えてよさそうです。

ランキング7位は、『OM SYSTEM OM-1』。

前回4位より順位を下げてしまいましたが、唯一のマイクロフォーサーズ機ということを考えると奮闘していると言えます。

今年2月にOM-1 Mark IIが発売されて以来、先代機OM-1への注目度が高まりました。

順位の上下動は激しいですが、何とか人気を保ち続けています。

このままランキングへの定着を期待したいところです。

8位は『FUJIFILM X-T5』。

新品の供給不足が続いている間、買取を強化し中古商品数を増やしてきました。

それが今の販売数につながっているのですが、新品の供給が安定してきたなか、セールなどで価格差が広がらないと今後は新品購入に流れることが予測されます。

4機種が同数となった10位に、『RICOH GR IIIx』も名を連ねました。

新品の供給がある程度あったGR IIIは新品ランキングに。それが少なかったGR IIIxは中古ランキングにといった具合です。

要は、どちらもあればすぐ売れてしまうというのが今の状況。中古もネットに掲載されるや即、といった感じで、毎回激しい争奪戦が繰り広げられています。

今このランキング記事を読まれている方の中にも、その争奪戦に参戦している方がいらっしゃるかも。気軽に購入できていた頃が、はるか以前のことのように感じられます。

順位変動の激しかった新品ランキングに対し、新型機登場によるCanonの飛躍、SONYに取って代わる勢いを見せるNikonの台頭と、中古ランキングは比較的図式がはっきりとしていました。

ただこの状態が今後も続くのかというと、全く断言はできない状況。予想外の機体が突如上位に進出してくるのも、ランキングの楽しみと言えます。

季節は秋に移行し、本格的な撮影シーズンを迎えます。

夏の暑さが異常とも言えただけに、涼しさが感じられるようになった今を絶好の機会と考えている方も多いはず。

貴方の新たな相棒選びに、このランキングが少しでもお役に立てれば幸いです。

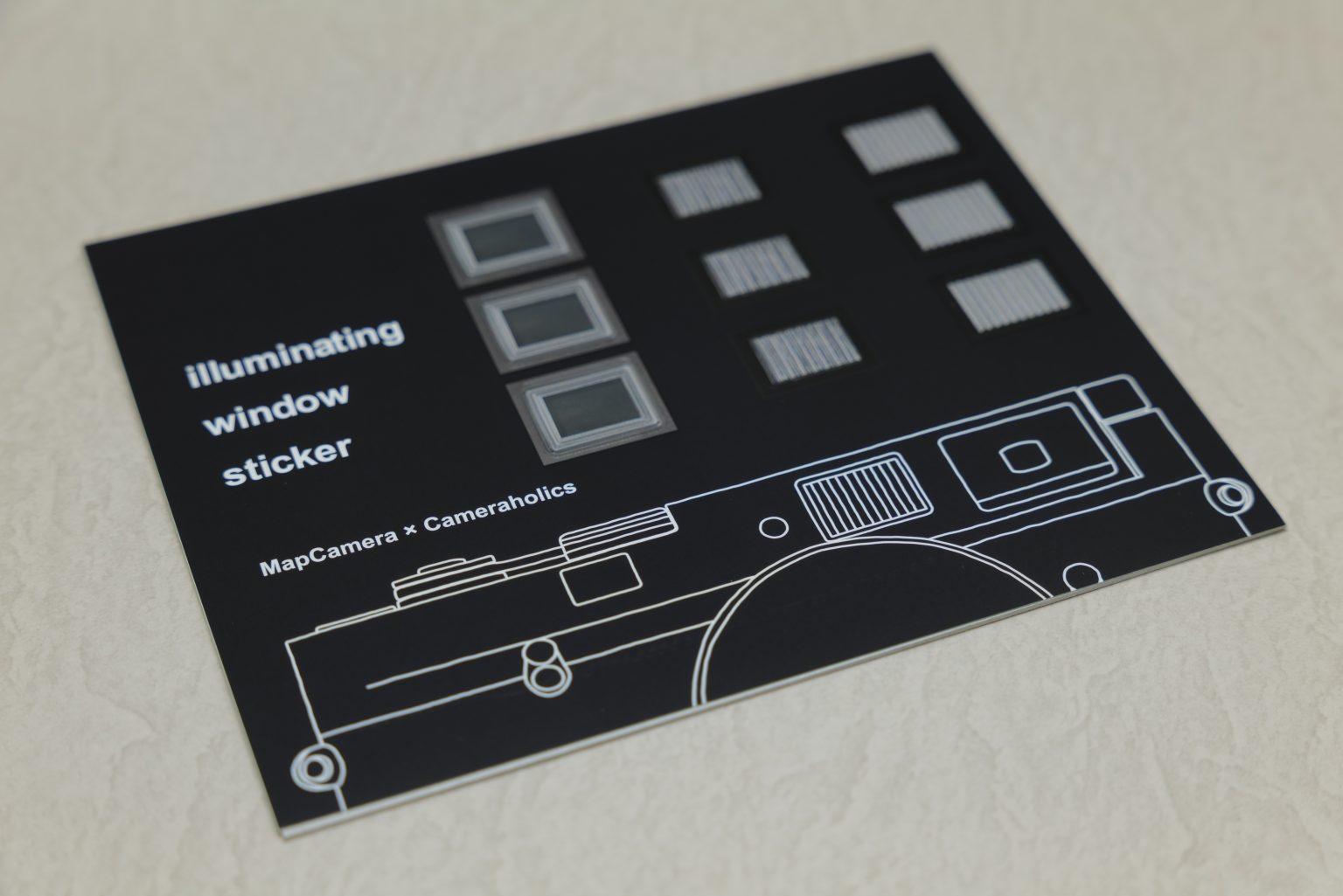

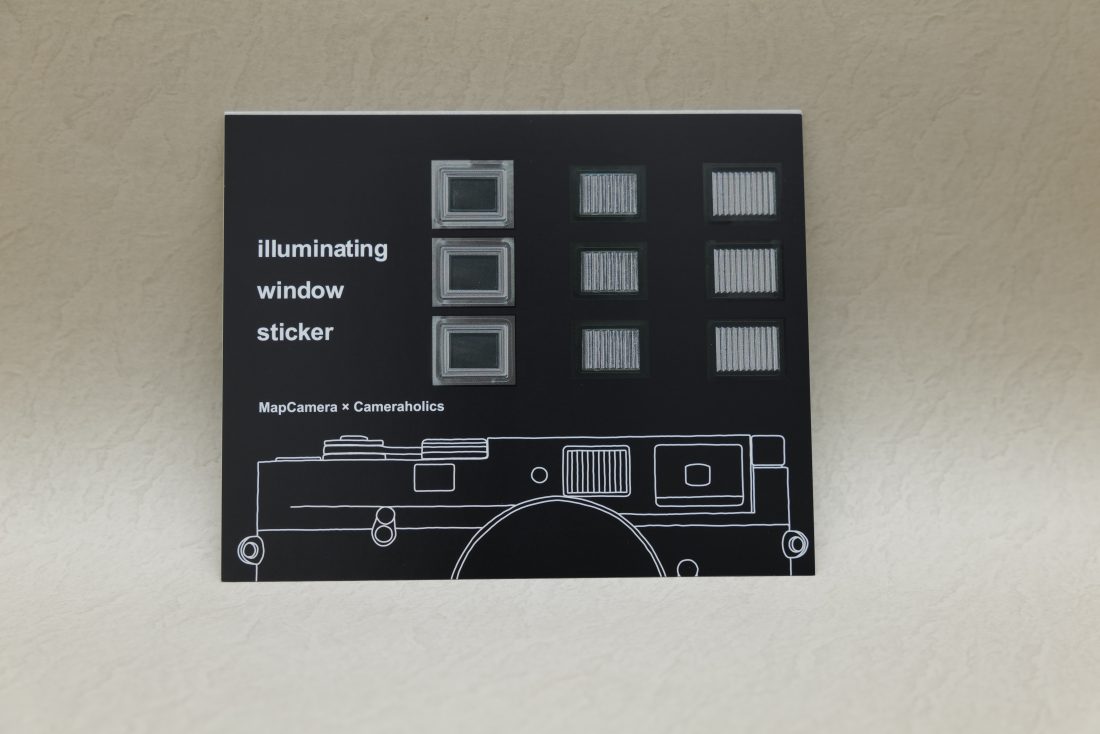

▲左がM3、右がM11-P

▲左がM3、右がM11-P 今回マップカメラオリジナルで発売したのは、この採光窓を忠実に再現したドレスアップ用のステッカー

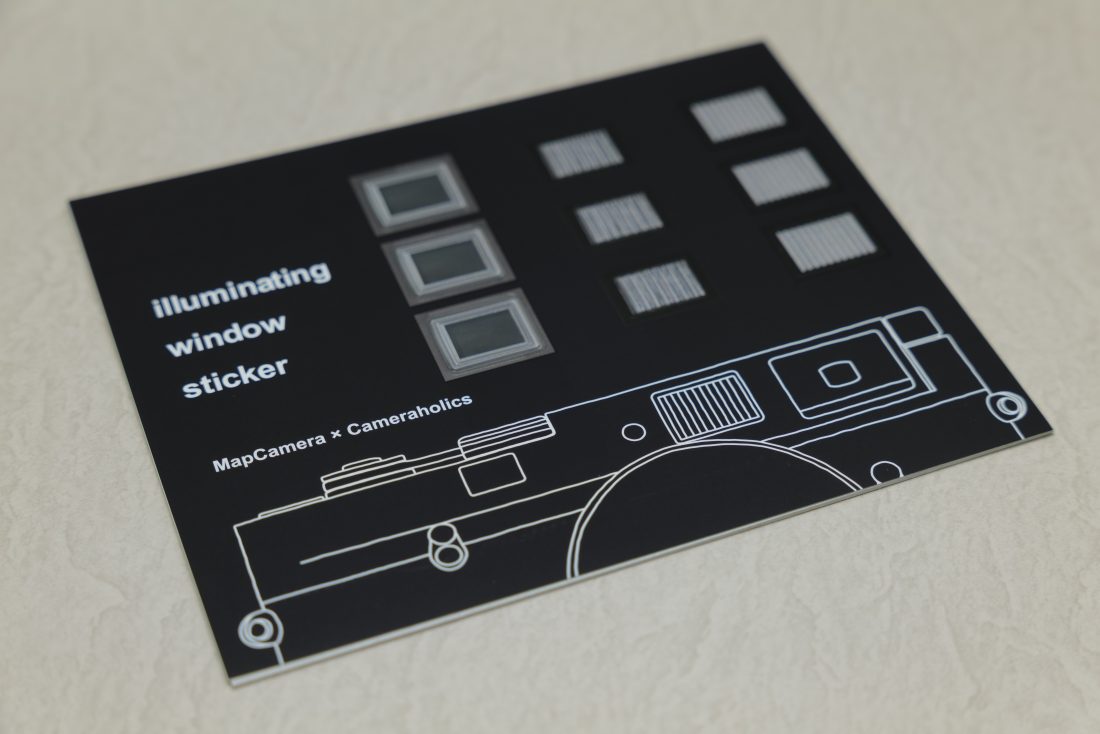

今回マップカメラオリジナルで発売したのは、この採光窓を忠実に再現したドレスアップ用のステッカー こちらのステッカーは左からM3、M2、M6をモチーフに、実寸大でリアルに仕上げております。

こちらのステッカーは左からM3、M2、M6をモチーフに、実寸大でリアルに仕上げております。 M3の採光窓をM11-P シルバークロームに貼り付けました。他の2種に比べ枠の分大きくなるため、M11-Pのネジと大窓(正面から見て右にある大きな窓のこと)との間に収まらないため、ネジに被せています。

M3の採光窓をM11-P シルバークロームに貼り付けました。他の2種に比べ枠の分大きくなるため、M11-Pのネジと大窓(正面から見て右にある大きな窓のこと)との間に収まらないため、ネジに被せています。 M3ではギザギザがない代わりに枠部分に凹凸を出しています。

M3ではギザギザがない代わりに枠部分に凹凸を出しています。

こちらはM11-P ブラックペイントに貼り付けました。

こちらはM11-P ブラックペイントに貼り付けました。

M6以降のモデルで多く使われている採光窓で、先ほどのM2と比べて目が細かくなっています。

M6以降のモデルで多く使われている採光窓で、先ほどのM2と比べて目が細かくなっています。

こちらもかなりピッタリ収まっています。

こちらもかなりピッタリ収まっています。 クラシックな見た目になったカメラには是非クラシックなレンズを装着してドレスアップを楽しんでいただければと思います!

クラシックな見た目になったカメラには是非クラシックなレンズを装着してドレスアップを楽しんでいただければと思います! 自分だけのMで撮影を楽しみましょう!

自分だけのMで撮影を楽しみましょう! こちらはライカのインスタントカメラ、ゾフォート2

こちらはライカのインスタントカメラ、ゾフォート2 こちらはスマートフォン。

こちらはスマートフォン。

雨晴駅から徒歩5分の場所にある『雨晴海岸』。その海岸に向かっている時に焦点距離14mmで撮影した風景ですが、雲の躍動感がきれいに表現されています。

雨晴駅から徒歩5分の場所にある『雨晴海岸』。その海岸に向かっている時に焦点距離14mmで撮影した風景ですが、雲の躍動感がきれいに表現されています。 鎌倉幕府に追われた源義経一行が雨宿りをしたといわれる『義経岩』。広角レンズだとやはり、ローアングルから撮影したくなります。

鎌倉幕府に追われた源義経一行が雨宿りをしたといわれる『義経岩』。広角レンズだとやはり、ローアングルから撮影したくなります。 雨晴海岸から撮影した女岩と立山連峰はとても素晴らしい風景ですので、ぜひ訪れていただきたいです。

雨晴海岸から撮影した女岩と立山連峰はとても素晴らしい風景ですので、ぜひ訪れていただきたいです。 紅葉の真下から見上げながらの撮影ですが、紅葉がきれいに解像してくれます。

紅葉の真下から見上げながらの撮影ですが、紅葉がきれいに解像してくれます。 F2.8でピントを合わせて表現された灯篭は、その存在感をより際立たせています。

F2.8でピントを合わせて表現された灯篭は、その存在感をより際立たせています。 公園を一回りしたあとの高岡駅への帰路、突如街中に出現した大仏様に驚きつつ、シャッターを切りました。

公園を一回りしたあとの高岡駅への帰路、突如街中に出現した大仏様に驚きつつ、シャッターを切りました。

最後はモノクロームで。レバーひとつですぐモノクローム撮影ができるのは思った以上に使い勝手がいいので重宝しています。何気ない一コマや家族の写真も想像以上にかっこよくなるのでおすすめです。

最後はモノクロームで。レバーひとつですぐモノクローム撮影ができるのは思った以上に使い勝手がいいので重宝しています。何気ない一コマや家族の写真も想像以上にかっこよくなるのでおすすめです。