【Canon】クロップ、トリミングしても楽しいEOS R6

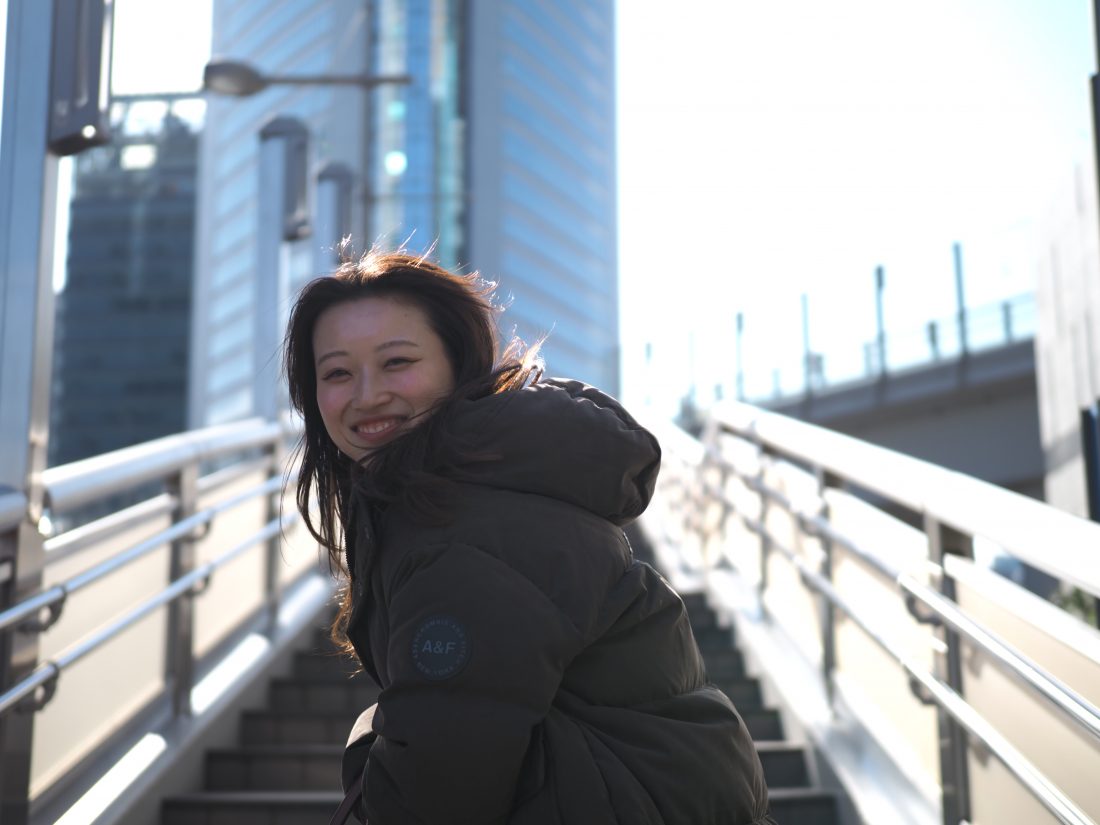

3月になって強風であったり花粉が飛びまくっていたりと、気温以外の部分でも春を感じます。暖かくなってきて、いろんな花が咲くこれからの季節の撮影が本当に楽しみです。

今回はフルサイズミラーレスカメラCanon EOS R6とRF70-200mm F2.8L IS USMの組み合わせで自宅付近の3月の風景をご紹介します。野鳥をメインに撮影してみたいと思い、河原の遊歩道を歩いてみました。

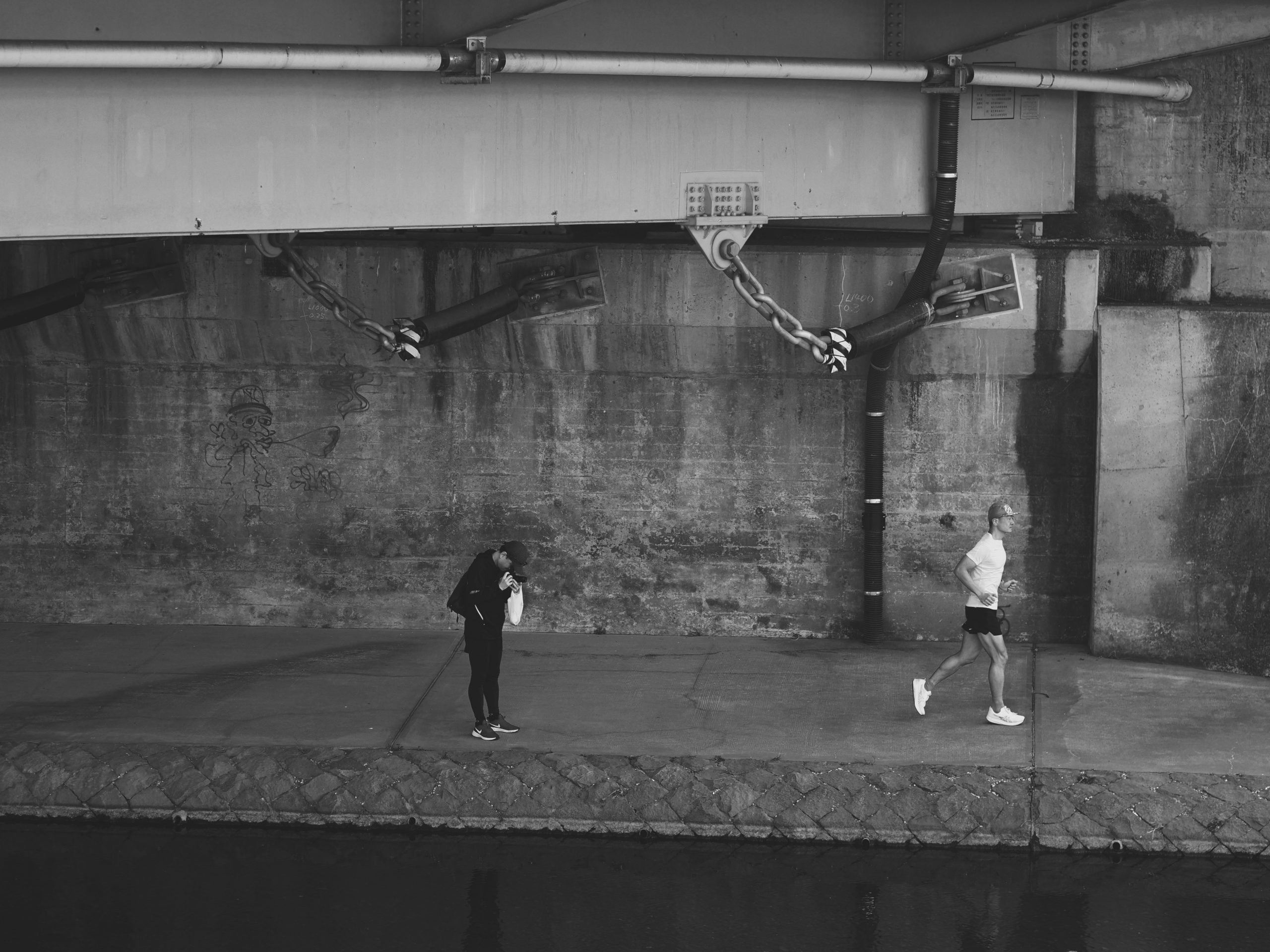

なんというか・・・とても春が来たようには見えない風景です。確かにこの日はとても寒く、風も冷たかったです。ただ、気温は低くても寒さの質自体は真冬のそれとは明らかに違ってきているのを感じます。時折鳥の鳴き声が聞こえる中、静かな遊歩道を歩くのは気持ちよかったです。

70-200mm F2.8のレンズといえば風景、ポートレート、スポーツ、乗り物、室内のイベントや動物など、さまざまな場面で使用される望遠ズームレンズです。絞り解放値2.8の明るいレンズなのでいろんな撮影条件に対応しやすいのがなによりの強みです。RF70-200mm F2.8L IS USMはその描写性能の高さに加えて全長もEF70-200mm F2.8L IS USM III に比べて5センチほど短く、重さも410gほど軽くなりCanonのミラーレスカメラにバランスよくフィットするように作られています。

写真はモズという鳥です。※3/27に訂正いたしました。

ほどよい距離感で撮影できたのでクロップのみで、トリミングはしていません。野鳥撮影に興味を持ってからまだ日が浅いせいか、見たことのない鳥を目にして撮影するときはけっこうドキドキします。そしてなんとか撮れた後にその鳥の名前を調べるのも今の楽しみのひとつです。

Canonフルサイズミラーレスカメラには1.6xのクロップ機能が搭載されています。クロップを選択すると、焦点距離が1.6倍に伸びる代わりにフルサイズセンサーの中央部しか使わないので画素数が減ります。R6の有効画素数が約2010万画素なのでクロップすると約790万画素になります。せっかくのフルサイズカメラなのでセンサーはフルに使えるにこしたことはないです。でも「被写体が遠いなぁ」と感じたとき、クロップ撮影はその距離を埋めてくれる素晴らしい機能です。もともとCanon EOSのフルサイズデジタル一眼レフカメラにはなかった機能なので、個人的にはこれまでクロップ撮影には縁もなければその必要性も特に感じていませんでした。今さらながら、その良さを大いに感じています。

写真は2羽のコサギが目の前を通過するところを捉えたものです。鳥の動きに合わせてカメラをゆっくり横に振りながら連写しました。少しトリミングもしています。

写真はカワウです。羽を大きく広げてゆったり飛んでいるように見えますが、実際はサギのような鳥と比べると腕振りの回転数が多く、急いでいる、あるいは忙しそうに羽ばたいている姿が印象的です。そんな特徴のある飛び方をするのでこのときもすぐにカワウだとわかりました。

アオサギです。飛び立つ瞬間を撮ることができました。今回、アオサギはこれ以外にも飛んでいるところなど、たくさん撮れました。大きいので結構迫力がありました。

歩いていると再びモズがいるのに気づきました。ちょっと距離があったのでトリミングしています。このような小さな野鳥は撮影後パソコンで画像を拡大してその表情を確認するのが楽しいです。なにしろ撮影時は表情が全然わからないことが多いので。この鳥がしっかりカメラ目線で写っていることもその時に知りました。

遊歩道を歩いていると「コンコンコンコン」という音が聞こえてきました。結構大きな音でずっと鳴っていたので「何の音だろう?誰か作業でもしているのかな?」とあたりをキョロキョロ見渡したほどです。川と遊歩道の間にある枯草が密集しているところに目をやるとなんと小さな鳥が枯れ木を一生懸命つついているのを見つけました。私のところから2~3mくらいの距離です。それこそスズメくらいのサイズの小鳥があんな大きな音で木をつついていたことを知って少々驚きました。キツツキ科のコゲラという鳥です。これはチャンスと思い、たくさん連写しました。最初はずっと私に背を向けた状態でしたが、そのうち体を反転してくれたのでなんとか顔を撮ることができました。この日、一番どきどきわくわくしながらシャッターを切ったひと時でした。

その後、数メートル横の木に飛び移ったところでも数分間遊んでいたので撮影を続けました。この日はカメラのAF方式をゾーンAFにして撮影していたのですが、この場所では前後の草木にピントがいってしまったので1点AFに切り替えたらすぐに被写体にフォーカスしました。画像全体にに緑色が入ったことで被写体がうまい具合に浮き上がってくれました。クロップして、さらにトリミングをしてもこの画質に正直驚いています。この日一番のお気に入りショットです。

今回の野鳥撮影を通してRF70-200mm F2.8L IS USMレンズの描写性能の高さ、EOS R6のAF性能の高さを実感しました。そして今回ご紹介した野鳥の写真のうち6枚がトリミングしているものです。カメラがしっかり被写体を認識して撮った写真はクロップ、そしてトリミングしてもそうそう簡単に画質が失われるわけではない、とわかったのは私にとって大きな収穫でした。

最後に私にとって春の合図となっている植物の写真を紹介します。上がサクランボの花です。写真はピークを過ぎていますが、毎年この時期に咲きます。このあと葉がついてGW前ぐらいにサクランボの実がつきます。今から楽しみです。下のはシャクヤクの芽がでてきたところです。大きなつぼみがついた後、きれいな花が咲くのは4月の中旬~下旬くらいだったと思います。その時が待ち遠しいです。

今回、野鳥撮影でその力を大いに発揮したCanon EOS R6とRF70-200mm F2.8L IS USMにこれまで以上に魅力を感じています。これからの季節、さまざまな場面でみなさんの期待に応えてくれることでしょう。

今回使用した組み合わせです。新品商品は当社インターネットサイトからのご注文で【ネット限定 マップカメラ2年保証対象】です。

M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO

M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO

M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO

M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 45mm F1.2 PRO

M.ZUIKO DIGITAL ED 45mm F1.2 PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 45mm F1.2 PRO

M.ZUIKO DIGITAL ED 45mm F1.2 PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 45mm F1.2 PRO

M.ZUIKO DIGITAL ED 45mm F1.2 PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 45mm F1.2 PRO

M.ZUIKO DIGITAL ED 45mm F1.2 PRO

M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO

M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO

M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO