Canon(キヤノン)より【春のキャッシュバック フォトライフ応援キャンペーン】が開催中!

キャンペーン対象購入期間:2024年3月8(金)~5月7日(火)の間に対象商品をご購入後、メーカーへご応募いただくと、後日最大5万円分のキャッシュバック※が受けられるお得なキャンペーンです。※ 銀行振込、セブン銀行ATM受取、au PAYによる

EOS Rシリーズのミラーレス一眼カメラ、RFシリーズの交換レンズ、レンズ一体型カメラを対象に幅広いラインアップが集結!

さらにポストカードやシール印刷が楽しめる、ミニフォトプリンター『SELPHY CP1500』を同時購入するとキャッシュバックが増額します!

今回は豪華なラインナップからキャッシュバックキャンペーン対象品のミラーレス一眼カメラ全種を作例とともにご紹介いたします。

– EOS R3 –

キャッシュバック 50,000円分

【Canon】サーキットとEOS R3

映像の新しい時代が走り出す、「EOS R3」。

有効画素数最大約2410万画素の新開発CMOSセンサー搭載で高速連続撮影、画像処理エンジンDIGIC Xが採用され高画質を追求、実現したモデル。世界最高の最大8.0段分の手ブレ補正効果、独自技術の視線入力AFなどキヤノンの最新技術で完全武装されたキヤノンのフルサイズミラーレスの最上位機種です。

▼ お買い得な中古品はこちら ▼

※キャッシュバックキャンペーンは対象外です。

– EOS R5 –

キャッシュバック 50,000円分

【Canon】EOS R5を知る。ーポートレートおすすめレンズ 編ー

5を受け継ぐミラーレス一眼、「EOS R5」。

有効画素数約4500万画素を搭載。被写体のディテールまで鮮鋭に描写し、高画素でありながら、常用ISO感度(静止画)は最高51200という高感度撮影を可能としたオールラウンダーなモデル。撮影歴代のEOSシリーズで培ってきたプロ用カメラのDNAを引き継いだだけでなく、他に類を見ない革新的な撮影性能が採用されました。

▼ お買い得な中古品はこちら ▼

※キャッシュバックキャンペーンは対象外です。

– EOS R6 Mark II ボディ・レンズキット各種 –

キャッシュバック 50,000円分

【Canon】EOS R6 Mark II を使ってポートレート撮影

ニュースタンダード、ミラーレス「EOS R6 Mark II」。

解像感が向上した有効画素数約2420万画素の35mmフルサイズCMOSセンサーを搭載。新シャープネス処理により、EOS 5D Mark IV(約3040万画素)を凌ぐ解像性能を達成しました。またEOS R3で採用されたトラッキングシステムのコンセプトを継承しつつ、ディープラーニングにより被写体抽出能力が向上。さらに最高約40コマ/秒の連続撮影(電子シャッター時)との連携で、動体撮影を強力にサポートしてくれます。

▼ お買い得な中古品はこちら ▼

※キャッシュバックキャンペーンは対象外です。

– EOS R8 ボディ・レンズキット –

キャッシュバック 30,000円分

【Canon】EOS R8 RF24-50mm IS STM レンズキット と 鎌倉の海へ

クリエイティブフルサイズ「EOS R8」。

「EOS R」シリーズのフルサイズミラーレスでは最軽量モデル。フルサイズの大型センサーにゆとりをもって配置された、約2420万画素CMOSセンサーを搭載。高感度性能や4K/60P動画撮影、デュアルピクセルCMOS AF IIへの対応など多彩な特長を備えます。

▼ お買い得な中古品はこちら ▼

※キャッシュバックキャンペーンは対象外です。

– EOS R7 ボディ・レンズキット –

キャッシュバック 10,000円分

【Canon】 EOS R7を使って考えたCanon人気の理由に関して

APS-Cハイエンドモデル「EOS R7」。

約2,020万画素の『EOS 7D Mark II』からさらに画素数をアップさせた新開発のセンサーで約3,250万画素を搭載。どこまでも意のままに捉え続ける高精度・高性能AF。ここから新しいAPS-Cの未来が切り拓かれていきます。

▼ お買い得な中古品はこちら ▼

※キャッシュバックキャンペーンは対象外です。

– EOS R10 ボディ・RF-S18-45 IS STM レンズキット –

キャッシュバック 8,000円分

– EOS R10 RF-S18-150 IS STM レンズキット –

キャッシュバック 10,000円分

【Canon】ENJOY!「EOS」~高性能を軽やかに EOS R10~

小さなボディで気軽に楽しめるAPS-Cサイズミラーレス「EOS R10」。

有効画素数約2420万画素、連続撮影速度約23コマ/秒、4K60P動画撮影など、本格的なレンズ交換式ミラーレスカメラにもかかわらず重量わずか約382g(本体のみ)。写真も動画もとにかく羽根を得たように軽やかに撮影を楽しめる、想像以上のカメラです。

▼ お買い得な中古品はこちら ▼

※キャッシュバックキャンペーンは対象外です。

– EOS R50 ボディ・RF-S18-45 IS STM レンズキット –

キャッシュバック 5,000円分

– EOS R50 ダブルズームキット –

キャッシュバック 10,000円分

【Canon】カメラ初心者におすすめ!本格派ミラーレス『EOS R50』で動物フォトを楽しむ。

手軽で本格的なエントリーモデル「EOS R50」。

キヤノンのエントリーモデルとして多くの支持を得ている「EOS Kissシリーズ」を彷彿とさせるプロダクトデザイン。重量は約376gで標準レンズキットのレンズと合わせても総重量1kg未満の小型軽量モデルです。ボディカラーがブラック・ホワイトの2色展開。ホワイトが選べるのはこの機種だけ!

▼ お買い得な中古品はこちら ▼

※キャッシュバックキャンペーンは対象外です。

すべての対象商品の詳細・ご購入はこちらから!

当社インターネットからご注文いただくと2年保証対象です。

▼ キャッシュバックキャンペーンの詳細や応募方法は下記リンクよりご確認ください。 ▼

春の訪れを感じさせるクロッカスは小さいながらも色彩豊かで存在感があります。人によってはヒヤシンスと同様に水栽培で栽培したことがあるかもしれません。この公園では4色ほど植えられていたので黄色いヒヤシンスを前ボケとしてみました。桜は言うまでもありませんが、クロッカスやチューリップが咲きだすと春を感じます。

春の訪れを感じさせるクロッカスは小さいながらも色彩豊かで存在感があります。人によってはヒヤシンスと同様に水栽培で栽培したことがあるかもしれません。この公園では4色ほど植えられていたので黄色いヒヤシンスを前ボケとしてみました。桜は言うまでもありませんが、クロッカスやチューリップが咲きだすと春を感じます。 レンズは35mm判換算で29-240mm相当の幅広い焦点距離、レンズ内光学式手ブレ補正機構は4.5段と、日常での撮影から旅、スポーツ、鉄道など、多彩なシーンでの撮影におすすめです。

レンズは35mm判換算で29-240mm相当の幅広い焦点距離、レンズ内光学式手ブレ補正機構は4.5段と、日常での撮影から旅、スポーツ、鉄道など、多彩なシーンでの撮影におすすめです。 ちょうどモクレンが咲きだしていました。なかなかの樹高だったのでカメラを頭上に持ちあげての撮影でしたが軽い機材の組み合わせは負担となりません。

ちょうどモクレンが咲きだしていました。なかなかの樹高だったのでカメラを頭上に持ちあげての撮影でしたが軽い機材の組み合わせは負担となりません。 早咲きの種類の桜です。

早咲きの種類の桜です。 こちらは少しピンクの色味が強めの種類のようでした。筆者以外にも撮影している人が多く、ジョギング中に思わず立ち止まって鑑賞している人もいました。この時にはいなかったのですが蜜狙いかよくメジロやヒヨドリも訪れるようです。

こちらは少しピンクの色味が強めの種類のようでした。筆者以外にも撮影している人が多く、ジョギング中に思わず立ち止まって鑑賞している人もいました。この時にはいなかったのですが蜜狙いかよくメジロやヒヨドリも訪れるようです。

ボディに装着した時の見た目のバランスは、3本の中でも1番しっくりしているような印象を受けます。

ボディに装着した時の見た目のバランスは、3本の中でも1番しっくりしているような印象を受けます。 以前のブログでも載せましたが、3本並べるとこんな感じ。

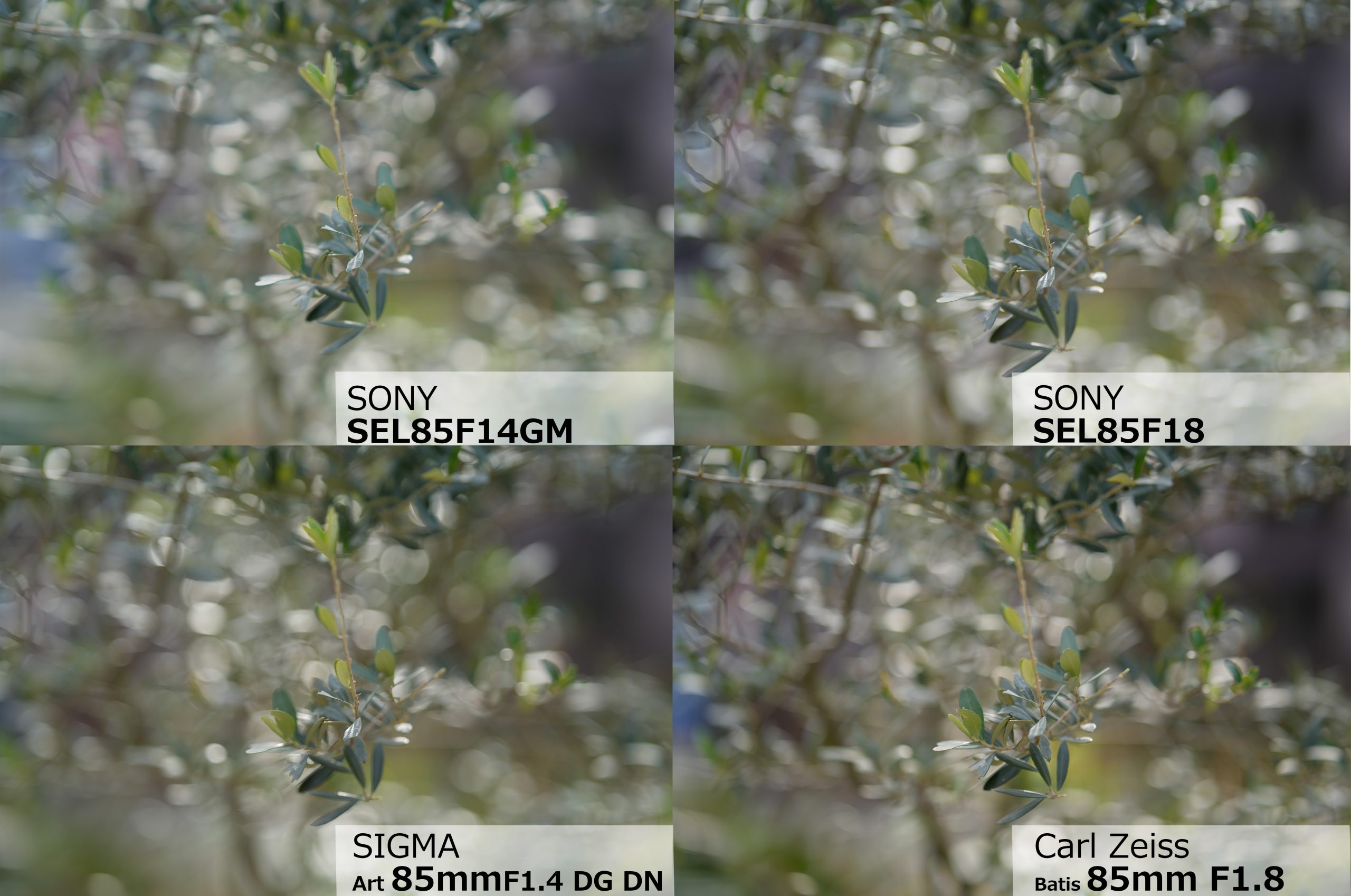

以前のブログでも載せましたが、3本並べるとこんな感じ。 丸ビルを出た辺りで1枚。何気なく撮ったものですが、陽を透かした葉の1枚1枚が鮮明に。直射光が入りフレアが出ていますが、僅かなものでよく抑えられています。

丸ビルを出た辺りで1枚。何気なく撮ったものですが、陽を透かした葉の1枚1枚が鮮明に。直射光が入りフレアが出ていますが、僅かなものでよく抑えられています。 距離は10m弱。絞り開放で撮影していますが、細かな文字まではっきり読み取れます。

距離は10m弱。絞り開放で撮影していますが、細かな文字まではっきり読み取れます。 東京国際フォーラム手前のガード下にて。

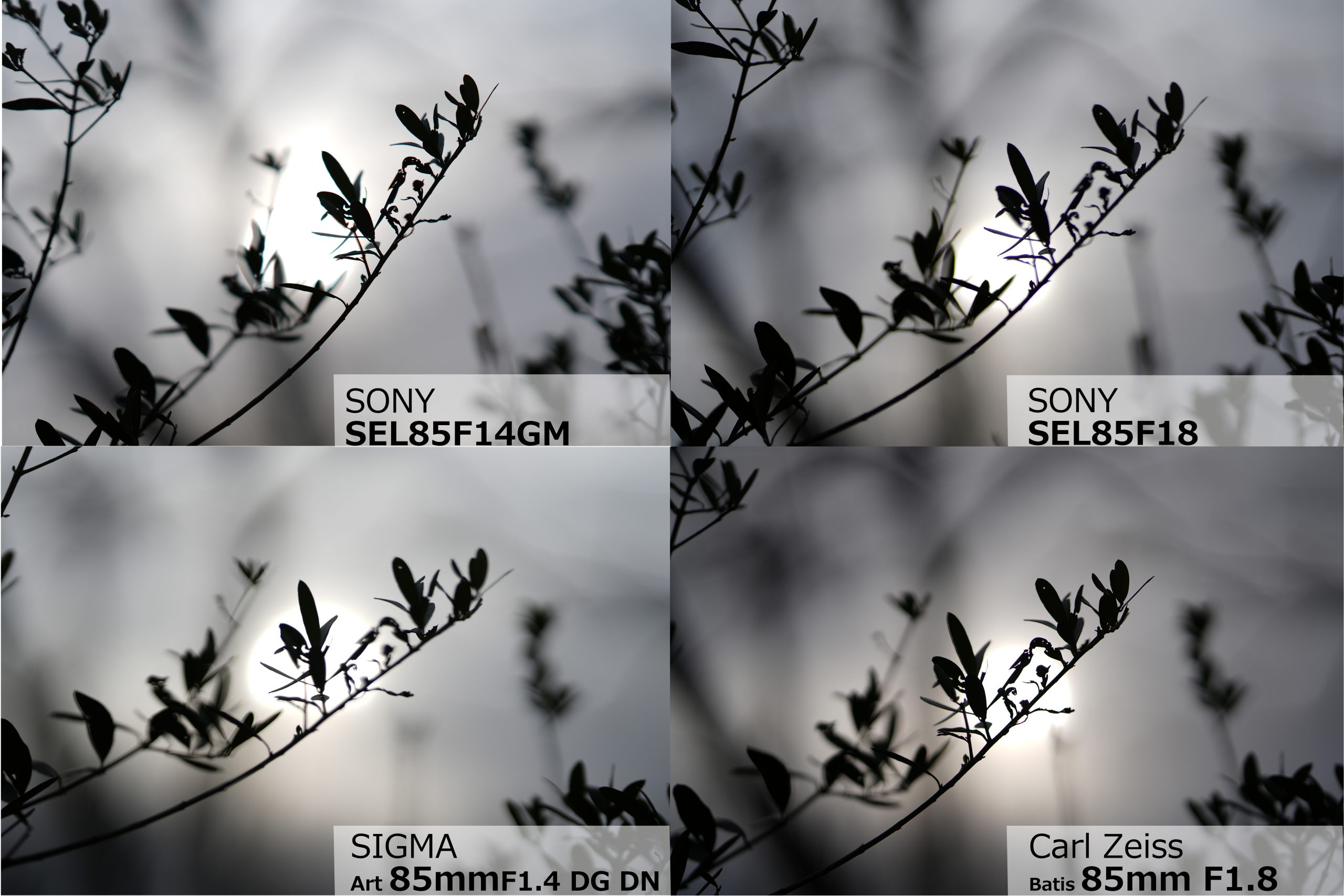

東京国際フォーラム手前のガード下にて。 同じ場所で「BW Nat モノクロ」に切り替えて。こちらも2/3段マイナス補正。

同じ場所で「BW Nat モノクロ」に切り替えて。こちらも2/3段マイナス補正。 こちらはマイナス1段まで落としましたが、暗部も潰れることなく写し出されています。

こちらはマイナス1段まで落としましたが、暗部も潰れることなく写し出されています。 東京国際フォーラムを抜けるところで、上を見上げて。

東京国際フォーラムを抜けるところで、上を見上げて。 今度は下を。ガラスの向こうには、地下に下りていく階段があります。

今度は下を。ガラスの向こうには、地下に下りていく階段があります。 「銀座の柳」の影 露出補正なしでもこれだけの陰影が。陽の強さを感じさせます。

「銀座の柳」の影 露出補正なしでもこれだけの陰影が。陽の強さを感じさせます。

鮮やかな青が気に入って、何枚かシャッターを切りました。落ち着いたトーンで再現されています。

鮮やかな青が気に入って、何枚かシャッターを切りました。落ち着いたトーンで再現されています。 年季の入ったシェード、それを微細に描写しています。

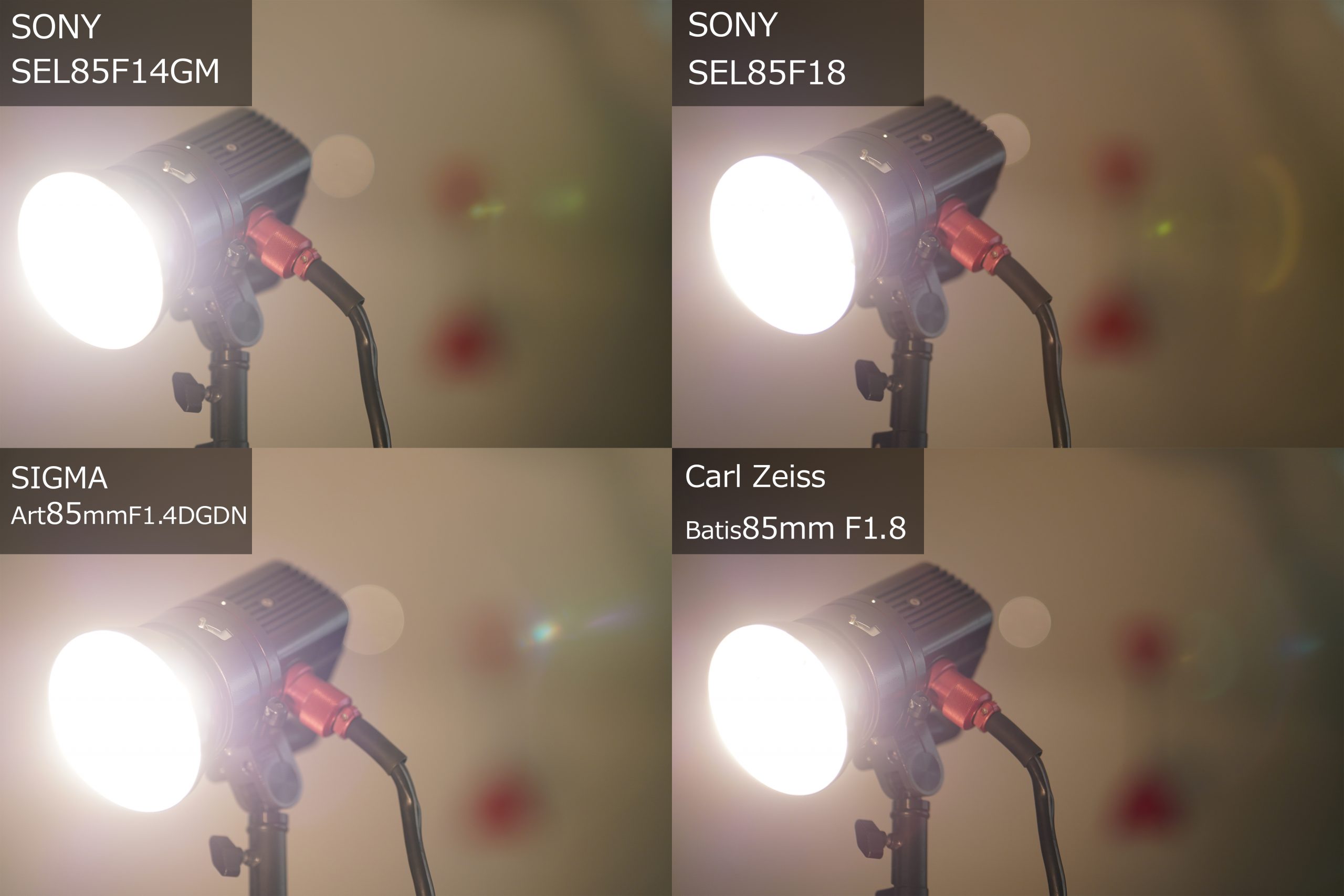

年季の入ったシェード、それを微細に描写しています。 こちらも絞り開放で。口径食によるそろばん玉状のボケが出ました。

こちらも絞り開放で。口径食によるそろばん玉状のボケが出ました。 背景に引っ張られてかなりアンダーになりましたが、そのぶん電球内のフィラメントまで写りました。

背景に引っ張られてかなりアンダーになりましたが、そのぶん電球内のフィラメントまで写りました。 壁や天井の汚れ?が階調豊かに再現されました。

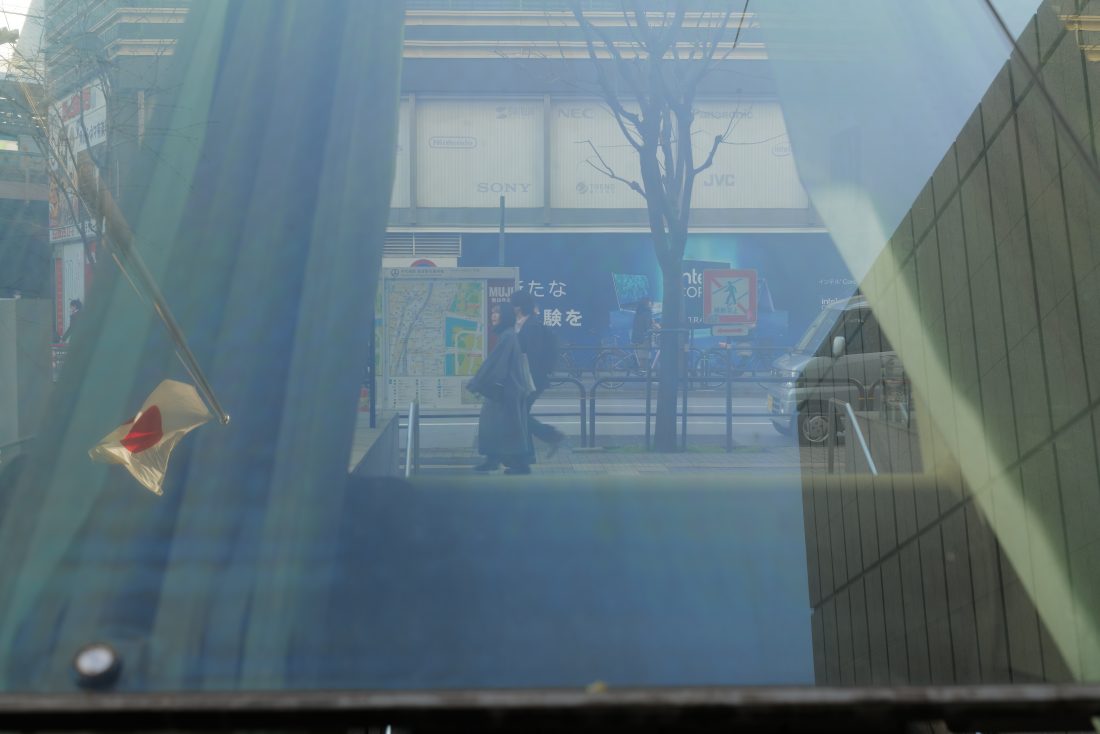

壁や天井の汚れ?が階調豊かに再現されました。 ガラス越しでもこの描写。靴の表面についたチリまで写し出しています。

ガラス越しでもこの描写。靴の表面についたチリまで写し出しています。 あまりに鮮鋭に写るので、あえてこんな写真を撮りたくなるのはやはり天邪鬼でしょうか…

あまりに鮮鋭に写るので、あえてこんな写真を撮りたくなるのはやはり天邪鬼でしょうか…