【FUJIFILM】マップカメラ限定 オリジナルデザイン 美濃焼 八角 長角プレートプレゼント

日頃よりマップカメラをご利用いただき誠にありがとうございます。

厳しい寒さが和らぎ早春の息吹を感じる季節となりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

春の季節を迎えるにあたり、新しいカメラが欲しいな…と想いを巡らせている方も多いのではないかと思います。

普段からフジフイルム製品をご愛顧頂いているお客様、フジフイルム製品にご興味がありこれから使ってみたいとお考えのお客様へ

フジフイルム公認で製作しました、フジフイルムファンには堪らないプレゼント品をご用意いたしました!

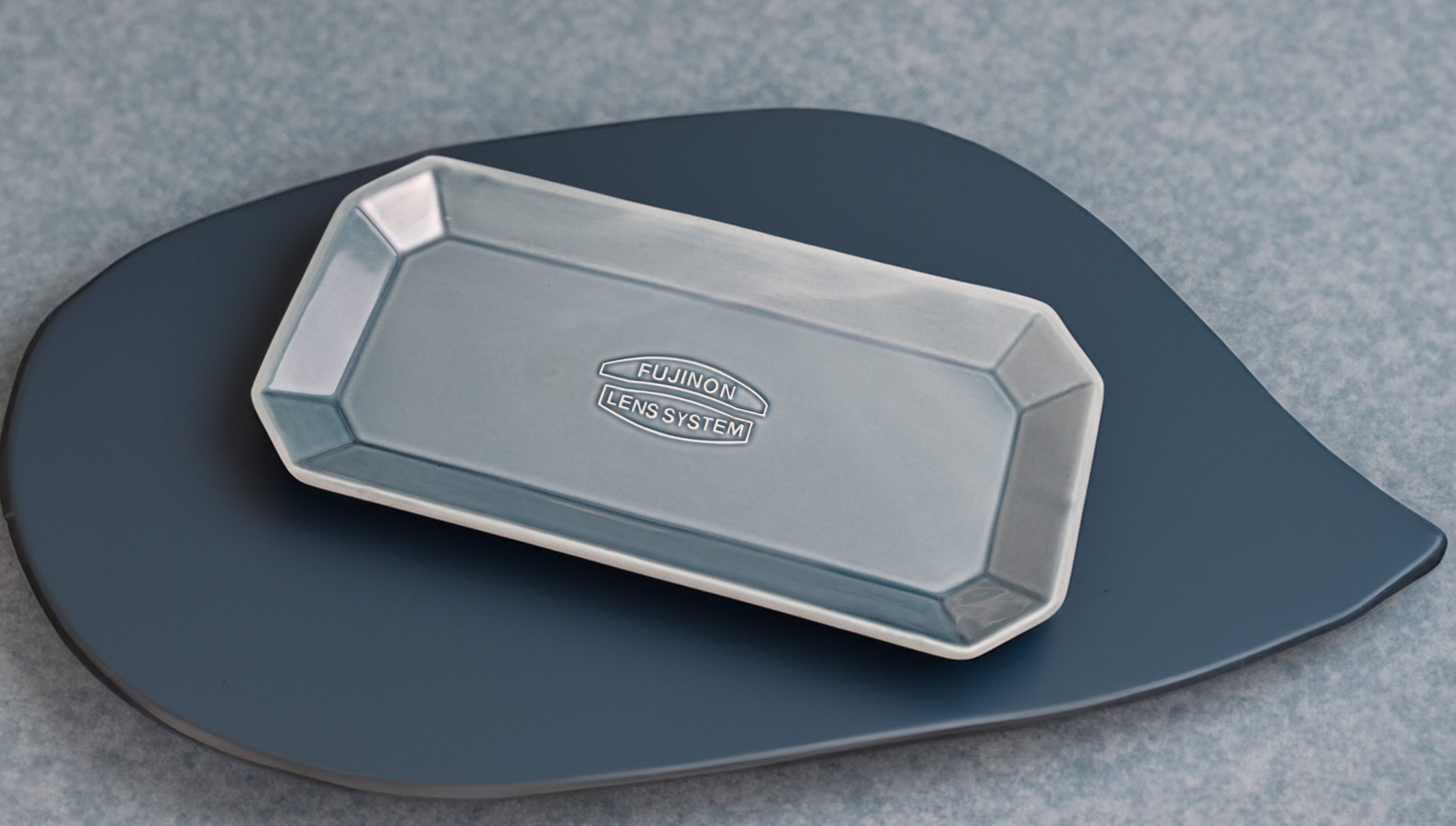

美濃焼シリーズ第二弾「FUJINON LENS SYSTEM」ロゴ入りの八角 長角プレートです。

美濃焼シリーズ第二弾「FUJINON LENS SYSTEM」ロゴ入りの八角 長角プレートです。

こちらはマップカメラ完全オリジナルとなっておりますので、他のお店では手に入れることが出来ないアイテムです。

※ご好評につき、配布終了いたしました。たくさんのご注文誠にありがとうございました。

今では誰もが知るフジフイルム「X」シリーズ。

Xシリーズの初代である「X100」の軍艦部に刻印されている「FUJINON LENS SYSTEM」のロゴは、その後様々なXシリーズカメラに取り入れられてきました。

この「FUJINON LENS SYSTEM」のロゴの使用を今回特別にメーカーより承諾頂き、プレートのデザインとして取り入れました。

こちらの限定アイテムを当社指定の新品フジフイルム商品をマップカメラドットコムにてご購入いただいたお客様へ、先着200名様にもれなくプレゼントいたします。

こちらの長角プレートは日本有数の焼き物の産地、岐阜県 東濃地方にて製作されている伝統工芸品の美濃焼となっております。

こちらの長角プレートは日本有数の焼き物の産地、岐阜県 東濃地方にて製作されている伝統工芸品の美濃焼となっております。

一つ一つ丁寧に創り上げられており、非常に高級感のある逸品に仕上がりました。

「FUJINON LENS SYSTEM」ロゴ入りの美濃焼シリーズは今回第二弾となります。

「FUJINON LENS SYSTEM」ロゴ入りの美濃焼シリーズは今回第二弾となります。

前回2022年12月にプレゼントしました「美濃焼オリジナルマグカップ」に続くアイテムです。

マグカップをGETされたお客様には是非、併せて手に入れて頂きたい逸品です。

「FUJINON LENS SYSTEM」ロゴは平面な印刷ではなく、特殊な技術を用いて立体的な加工を施しています。

「FUJINON LENS SYSTEM」ロゴは平面な印刷ではなく、特殊な技術を用いて立体的な加工を施しています。

浮き上がるリアルな質感を是非お楽しみください。

プレートの裏側には「MADE IN MINO」の刻印を施しました。

プレートの裏側には「MADE IN MINO」の刻印を施しました。

日本が誇る美濃地方で製造されたことを明記し、国産ならではの品質の高さを実感いただけたら幸いです。

サイズは横25センチ、縦12センチと使いやすいサイズ感ですので、メインを彩るお皿としてご利用頂けます。

サイズは横25センチ、縦12センチと使いやすいサイズ感ですので、メインを彩るお皿としてご利用頂けます。

ほっと一息。つかの間の軽食など、ちょっとしたティータイムの時間のお供などにもおすすめです。

ほっと一息。つかの間の軽食など、ちょっとしたティータイムの時間のお供などにもおすすめです。

食事以外のシーンでも、よく使用する小物やメンテナンスアイテムを乗せるトレーとしてもご活用頂けます。

食事以外のシーンでも、よく使用する小物やメンテナンスアイテムを乗せるトレーとしてもご活用頂けます。

こちらの「オリジナルデザイン 美濃焼 八角 長角プレート」を、弊社指定の新品フジフイルム製品をお買上のお客様 先着200名様にプレゼントいたします

↓対象商品はこちらから↓

※1会計につき1点までとさせていただきます。

※3月12日午前11時からのご注文が対象です。

![【Nikon】進化を遂げるZ8 Ver.2.00に迫る -被写体検出[鳥]モード-](https://news.mapcamera.com/maptimes/images/2024/03/NZ8_00-1536x1024.jpg)

ハシブトガラ Parus palustris

ハシブトガラ Parus palustris ミヤマカケス Garrulus glandarius brandtii

ミヤマカケス Garrulus glandarius brandtii

エゾアカゲラ Dendrocopos major japonicus

エゾアカゲラ Dendrocopos major japonicus シジュウカラ Parus minor

シジュウカラ Parus minor

オオハクチョウ Cygnus cygnus

オオハクチョウ Cygnus cygnus

ZV-E1では、全画素を使い、4Kでの撮影が撮影でき、

ZV-E1では、全画素を使い、4Kでの撮影が撮影でき、

小型軽量設計ということで気になるのは描写力。

小型軽量設計ということで気になるのは描写力。 使っていて楽しい。

使っていて楽しい。 コンパクトなサイズ感は持ち運びにも嬉しいです。

コンパクトなサイズ感は持ち運びにも嬉しいです。 別日には夜の飛行機撮影を行いました。

別日には夜の飛行機撮影を行いました。 次に流し撮りに適した手ブレ補正機能「OSモード2」の性能を確認するために手持ちで流し撮りを行いました。

次に流し撮りに適した手ブレ補正機能「OSモード2」の性能を確認するために手持ちで流し撮りを行いました。 動画本編ではここでご紹介しきれなかった写真の数々、所感などもご紹介していますので是非お楽しみください。

動画本編ではここでご紹介しきれなかった写真の数々、所感などもご紹介していますので是非お楽しみください。

この日はとても良い天気に恵まれましたが、気温が上がらずとても寒かったです。石神井池に着くと水鳥がたくさんいました。奥には三宝寺池があります。せっかくなので両方の池に足を運ぶことにしました。

この日はとても良い天気に恵まれましたが、気温が上がらずとても寒かったです。石神井池に着くと水鳥がたくさんいました。奥には三宝寺池があります。せっかくなので両方の池に足を運ぶことにしました。 4~5mくらい先の杭の上にカワウが羽繕いしていました。シャッターをきっているとだんだん顔も羽根も上がってきました。まるで私の前でポーズをとってくれているかのようでした。この写真はそのなかでも一番カメラ目線な一枚です。この後も羽根をぶるぶるさせるなど、楽しませてくれました。こういう写真を見ると人物撮影でも是非使ってみたくなります。

4~5mくらい先の杭の上にカワウが羽繕いしていました。シャッターをきっているとだんだん顔も羽根も上がってきました。まるで私の前でポーズをとってくれているかのようでした。この写真はそのなかでも一番カメラ目線な一枚です。この後も羽根をぶるぶるさせるなど、楽しませてくれました。こういう写真を見ると人物撮影でも是非使ってみたくなります。 エナガという鳥です。この時から焦点距離1.6倍のクロップ撮影をしています。考えてみればフルサイズ機をクロップして撮影するのは初めてです。2420万画素のセンサーの中心部だけを使うことでこのときの焦点距離200mmから320mmに伸びます。それによって画素数は約930万画素に減ります。AF性能の高いカメラと描写性能の高いレンズの組み合わせでとてもシャープな写りが楽しめます。個人的にはこれで十分満足なのですが、ついでに次の写真ではトリミングもしてみました。

エナガという鳥です。この時から焦点距離1.6倍のクロップ撮影をしています。考えてみればフルサイズ機をクロップして撮影するのは初めてです。2420万画素のセンサーの中心部だけを使うことでこのときの焦点距離200mmから320mmに伸びます。それによって画素数は約930万画素に減ります。AF性能の高いカメラと描写性能の高いレンズの組み合わせでとてもシャープな写りが楽しめます。個人的にはこれで十分満足なのですが、ついでに次の写真ではトリミングもしてみました。 トリミングするとこんな感じです。画質の劣化もほとんど感じられません。もちろん限度はあるでしょうし、またその許容範囲もひとそれぞれなので正しい答えなど存在しません。ですがクロップしてさらにトリミングしてこの結果は今後のカメラを選ぶ上での参考にはなると思います。

トリミングするとこんな感じです。画質の劣化もほとんど感じられません。もちろん限度はあるでしょうし、またその許容範囲もひとそれぞれなので正しい答えなど存在しません。ですがクロップしてさらにトリミングしてこの結果は今後のカメラを選ぶ上での参考にはなると思います。 またこれらの10数センチほどの鳥は動きもかなり速いので高速連写しています。被写体はぶれていますが、羽が扇子のように広がって動態撮影ならではの1枚になりました。もちろんトリミングもしています。

またこれらの10数センチほどの鳥は動きもかなり速いので高速連写しています。被写体はぶれていますが、羽が扇子のように広がって動態撮影ならではの1枚になりました。もちろんトリミングもしています。 梅が咲いていましたが、さすがにピークを過ぎていたので綺麗な部分だけ切り取って撮影しました。桜が咲くのが今から楽しみです。

梅が咲いていましたが、さすがにピークを過ぎていたので綺麗な部分だけ切り取って撮影しました。桜が咲くのが今から楽しみです。 アトリというはじめて見る鳥です。三宝寺池に着いてから最初に出会った鳥です。

アトリというはじめて見る鳥です。三宝寺池に着いてから最初に出会った鳥です。 メジロも元気に遊んでいました。松の針葉の後ろで遊んでいたのですが、ちょうど上手い具合に顔を出してくれたところを連写しました。

メジロも元気に遊んでいました。松の針葉の後ろで遊んでいたのですが、ちょうど上手い具合に顔を出してくれたところを連写しました。 ヒヨドリはいろんなところで見かけます。この写真は私がヒヨドリに対して抱いているイメージそのものです。活発でふてぶてしさを感じさせる雰囲気です。

ヒヨドリはいろんなところで見かけます。この写真は私がヒヨドリに対して抱いているイメージそのものです。活発でふてぶてしさを感じさせる雰囲気です。 鳥を探しながら顔を上に向けながら歩いていたら野鳥が一生懸命木をつついているところを発見。少し影になっていますが、アオゲラというキツツキ科の鳥です。初めて見る鳥ですが、そもそも鳥が木をつついているところも昔、テレビで見たことがあるくらいではじめてです。撮影がどんどん楽しくなっていきます。

鳥を探しながら顔を上に向けながら歩いていたら野鳥が一生懸命木をつついているところを発見。少し影になっていますが、アオゲラというキツツキ科の鳥です。初めて見る鳥ですが、そもそも鳥が木をつついているところも昔、テレビで見たことがあるくらいではじめてです。撮影がどんどん楽しくなっていきます。 キジバトです。今回の撮影ではカメラ内のMENUにある「検出する被写体」を「動物優先」にして撮影に臨みましたが、AF精度の高さを感じました。木の枝や葉っぱに鳥が重ってしまうような場面でも高い確率で被写体を捉えてくれていました。

キジバトです。今回の撮影ではカメラ内のMENUにある「検出する被写体」を「動物優先」にして撮影に臨みましたが、AF精度の高さを感じました。木の枝や葉っぱに鳥が重ってしまうような場面でも高い確率で被写体を捉えてくれていました。 ハッカンという野鳥です。初めて見る鳥です。ひと通り周って石神井池を眺めていた時、ふと足下を見るとすぐ横にこの鳥がいました。びっくりしました。人慣れしているようです。1~2分徘徊して消えていきましたが一緒にいたハトが小さく見えるくらい大きな鳥でした。

ハッカンという野鳥です。初めて見る鳥です。ひと通り周って石神井池を眺めていた時、ふと足下を見るとすぐ横にこの鳥がいました。びっくりしました。人慣れしているようです。1~2分徘徊して消えていきましたが一緒にいたハトが小さく見えるくらい大きな鳥でした。