本日9月4日、SIGMAから待望の望遠単焦点レンズ「Sports 200mm F2 DG OS」のソニーE用、ライカSL/TL用が発売となりました。

筆者は現在Nikonの一眼レフ「D6」に「AF-S NIKKOR 200mm F2G ED VR II」をメインに使用しており、今回発売となったこのレンズは発表時から注目していました。

(ニコンの200mm F2を紹介した記事は以下からご覧いただけます。)

https://news.mapcamera.com/maptimes/nikon-200mm-f2/

ではミラーレス専用設計になった最新の200mm F2の実力はいかほどのものなのか。

今回はソニーEマウント用のレンズを「SONY α9III」に装着し撮影に出かけました。

さて早速ですが、200mm F2というレンズを一言で表したような1枚をご紹介いたします。

まずはその被写界深度の浅さ。特に注目いただきたいのが前景で、フラミンゴはどこかへ飛んで行ってしまわぬよう柵で囲われているのですが、大きくボケることでその面影はほとんどなくなってしまっています。

そしてピントを合わせたフラミンゴの瞳とその周辺にははっきりとピント面が来ており、その奥のほかのフラミンゴだけでなく、ピントを合わせた個体の胴体すらも大きくボケることで、立体感を表現することができます。

マーコールというヒマラヤ原産のヤギの一種だそうで、こちらは群れの中の長老のような立ち位置でしょうか、貫禄があります。こちらも圧倒的な解像力が際立ちます。

上の個体とは違う個体ですが、山の上から降りてくる場面をコンティニュアンスAFで追いました。α9IIIの高性能なAFにも追いつくことのできる高速なAFユニットを搭載しています。

こちらもボディの被写体検出を動物に設定して撮影しています。見事に浅い被写界深度を操り、瞳にピントを合わせてくれました。

左から光が入ってきていますが、質感のみならず光の再現も上手いレンズだと感じます。

まだまだ続く残暑。この日もうだるような暑さでしたが、そんな中カラスがどこからかやってきて動物用の水場で水浴びをしていました。

距離があったのでAPS-Cクロップを併用しましたが、拡大をしてもレンズの粗が全く見当たりません。カメラのプリ連写機能と組み合わせれば、もう決定的瞬間を逃すことはないのではないかと思ってしまいます。

室内に移動して、毛づくろいをしあうペンギンを狙いました。室内ではさらにF2の明るさが輝きます。シャッタースピードを落とさずともISO感度を下げて撮影が可能です。もちろんこれができるのは開放F2でもしっかりとした描写性能があるからこそ。

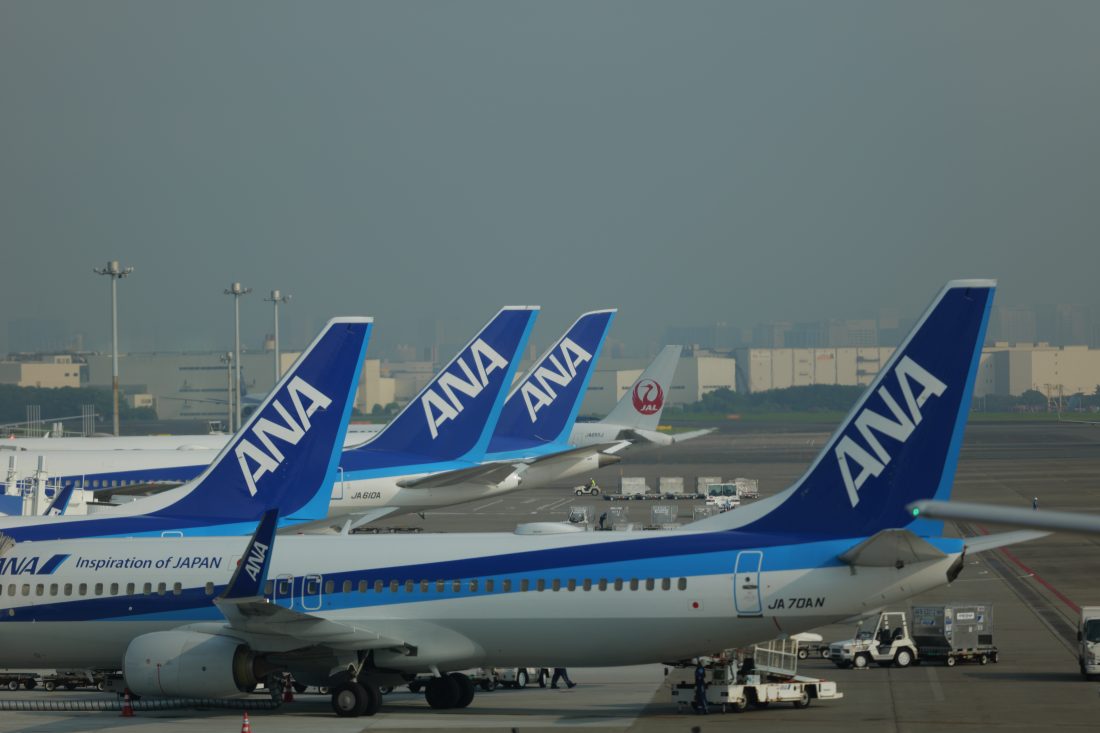

すっかり空も暗くなったので、F値を活かした撮影をするべく空港へ向かいました。

レンズに搭載されている約6.5段の手ブレ補正は心強い味方で、システムの軽さも相まって手持ち撮影でも1/15秒での流し撮りをすることができました。

離陸の瞬間を捉えることにも成功しました。筆者は普段そこまで流し撮りや航空機撮影をしているわけではないのですが、それでもここまで撮影がスムーズにできるのはボディとレンズの性能のおかげそのものです。

こちらの写真はAdobe Lightroom ClassicのAIノイズ低減機能を使用しました。その構造上高感度ノイズが出やすいグローバルシャッターを搭載したα9IIIですが、最新の機能を活用することでそのデメリットを最小限にすることができます。これまで夜間の飛行機を撮ろうとすると必然的に流し撮りで、というのが頭の中で定式となっていたのですが、最新の機材、そして最新の技術によって、これまで想像できなかった構図の撮影が可能となりました。

開放F値の明るさと画質を両立した新時代の200mm F2。解像度とボケを両立したその写りには終始感動の連続でした。

そして軽さも重要項目です。ボディと合わせておよそ2.5kgという軽さは撮影を新たなるステージへと連れ出してくれます。

実際今回の撮影では動物園、水族館、そして空港と半日で3ヶ所を回るというかなりハードな日程でしたが、それでも撮影後の疲労度は一眼レフでの撮影に比べればかなり少なく済みました。これまでその重量から躊躇していた場所にも持ち出すことができる、それだけで新たな被写体と出会うことができます。

これからこのレンズは私をどこへ連れて行ってくれるのか。そう考えるだけでワクワクが止まらない、SIGMA渾身の一本です。

▼新製品「SIGMA Sports 200mm F2 DG OS」のご購入はこちら▼

▼今回使用した機材はこちら▼

【SONY】最高級の解像感! α7CRと歩く清澄白河

コンパクトさと高画質を持ち合わせているカメラ「α7CR」

今回は標準ズームレンズのFE 24-70mm F2.8 GMIIと組み合わせて清澄白河を撮り歩いてみました。

まだまだ日差しが熱い日が続きます、撮影当日は頭上に澄みきった青空が広がっていました。

そんな晴れ模様や窓の反射すらもきっちりと捉えてくれるのがこのα7CRです。

そしてなによりも注目すべきなのが35mmフルサイズセンサーと6100万画素が織りなす高精細な描写性能。

レンズに秘められたきめ細やかな写りを最大限まで引き出してくれています。

高画素でありながらダイナミックレンジも広く、色に関しても綺麗な状態で記録してくれているがすばらしいです。

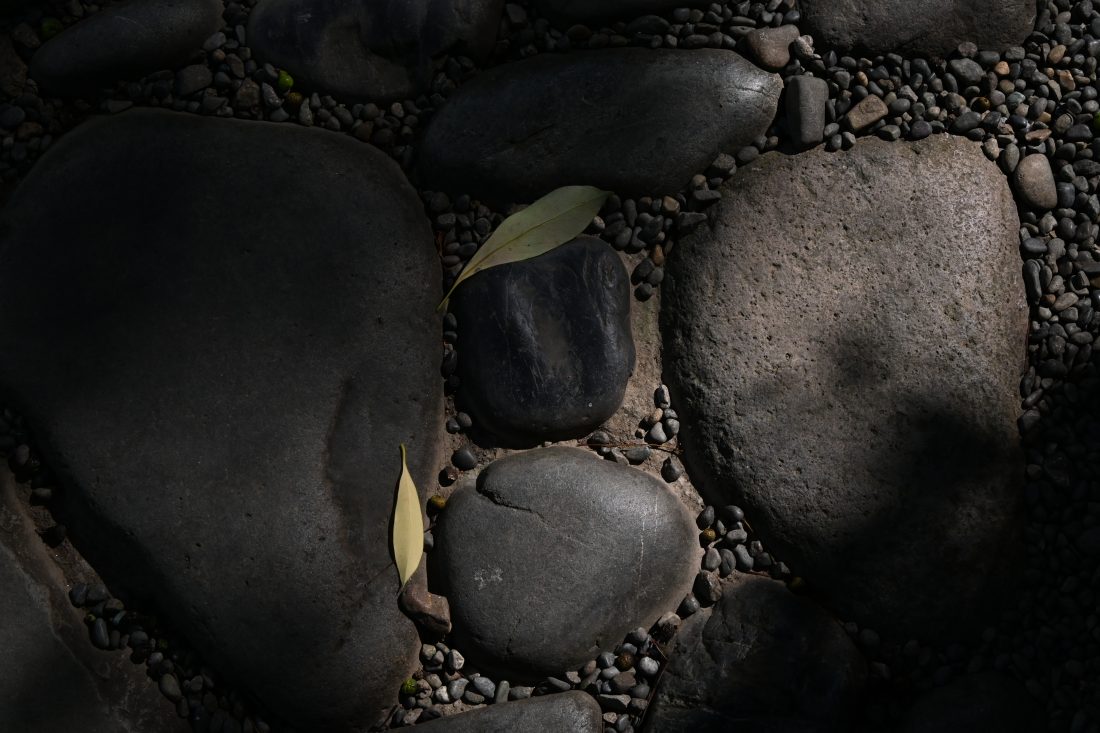

近くまで来たので清澄庭園に寄ってみました。

今回は夏にいきましたが、春頃に訪れると藤の花が見ごろを迎えているのでおすすめです。

真夏の猛暑日でしたが適度に日影もあり人の量も少なかったため、落ち着いた雰囲気の中散策することが出来ました。

木々や植物が多いため、季節ごとに変わるの色合いが見どころだと感じています。

夏に訪れたため木々の緑が美しく都市部ながらも自然を感じることが出来ました。

光と影の明暗差を写しつつ葉の一枚一枚をちゃんと描写してくれているのが、この組み合わせの醍醐味だと感じました。

ピントが外れている部分は滑らかで綺麗なボケを描きつつ、ピントが合っている部分はきっちりとデティールを捉えてくれています。

FE 24-70 F2.8 GMII自体はマクロほどではないもの、寄れるレンズですので寄り気味で撮影を試みました。

高画素機だからこそできる細かい描写が、解像感の高いレンズで接写することによってさらに際立っていると感じました。

ノンクロップの状態で画素数が6100万画素あるので、解像感だけでなくクロップや切り抜きに対して耐性が高い所も好印象な点といえるでしょう。

コンパクトな見た目に詰め込まれた高解像性能「α7CR」のご紹介でした。

高画素機を手軽に持ち歩きたい。そんな方におすすめできる1台です。

望遠単焦点レンズのシリーズにはサンニッパ’(300mm f2.8)ヨンニッパ(400mm f2.8)ゴーヨン(500mm f4)ロクヨン(600mm f4)etc.. のような略語が存在するのをご存知でしょうか。フォトグラファーなら一度は憧れる大口径単焦点に新たにニーニー(200mm f2)がフルサイズミラーレス一眼カメラ用レンズで世界初のラインナップをしました。そう、今回ご紹介する『SIGMA Sports 200mm F2 DG OS』です。文字の通りフルサイズ換算200mmで開放F2を実現した”異次元な”大口径単焦点であります。フルサイズミラーレス用レンズでは世界初。これまでのシリーズを辿るとEF200mm F2L IS USMやAF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR IIが挙げられますがそれ以外はほぼ無い寡占状態の中、このレンズは登場しました。フルサイズミラーレス市場では独占状態です。

▼Mapcamera公式Youtubeでも紹介しています!▼

まずは皆様が気になるその映りを簡単な写真ではありますが、ご堪能下さい。

*一部掲載写真はAdobe Lightroom Classicにて補正をかけています。

Panasonic LUMIX S5IIX + Sigma Sports 200mm F2 DG OS

Panasonic LUMIX S5IIX + Sigma Sports 200mm F2 DG OS

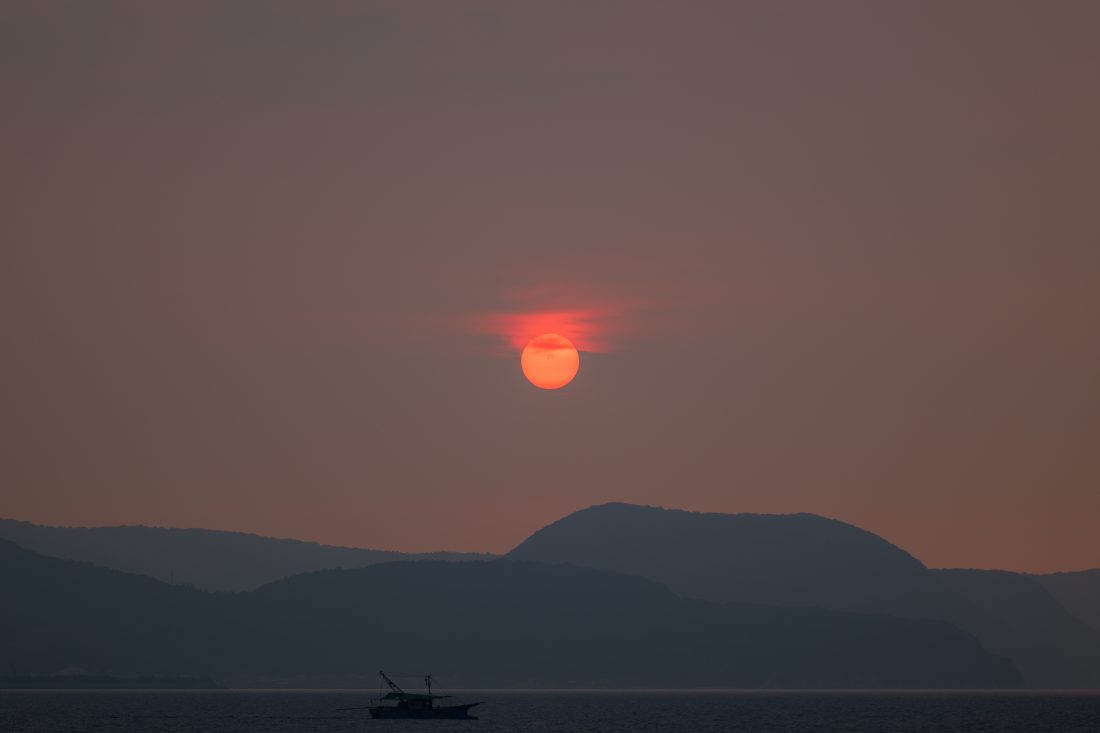

Panasonic LUMIX S5IIX + SIGMA Sports 200mm F2 DG OS

Panasonic LUMIX S5IIX + SIGMA Sports 200mm F2 DG OS

Panasonic LUMIX S5IIX + SIGMA Sports 200mm F2 DG OS

Panasonic LUMIX S5IIX + SIGMA Sports 200mm F2 DG OS

いかがでしょうか。筆者が感じた事を一言でまとめると”超次元”です。動きものを撮る際も明るい開放F値のお陰でシャッタースピードを上げやすいですし、ポートレート撮影でも圧縮効果と被写界深度の薄さでこれまでにないインパクトのある素晴らしい写真を撮影出来ました。

さて、Sports 200mm F2 DG OSの簡単な仕様をご紹介いたします。レンズ群は14群19枚で絞り羽の数は11枚です。重量はL マウント: 1,820g、ソニー E マウント: 1,800gとこのレベルの大口径単焦点レンズで重量2キロを下回るのは非常に革新的なものだと感じました。単純な比較ですが、EF200mm F2L IS USMは重量約2.5キロですから現代の軽量化技術・進化には毎回驚かされます。手ぶれ補正は6.5段を実現しています。今回使用したボディは、Panasonic LUMIX S5IIXを使用し撮影しましたがレンズ・ボディ共に良好な手ぶれ補正で画角を微調整するのにとても役立ちました。Panasonicのお家芸とも言える強靭な手ぶれ補正との組み合わせは他のメーカーを凌駕すると感じました。

Panasonic LUMIX S5IIX + SIGMA Sports 200mm F2 DG OS

入道雲を撮ってみました。単焦点レンズらしい独特の雰囲気と望遠レンズによる圧縮効果のおかげでまとまりのある一枚になりました。

Panasonic LUMIX S5IIX + SIGMA Sports 200mm F2 DG OS

大口径望遠単焦点レンズということで、限られた時間の中で飛行機を流し撮りしてみました。こちらはF2、シャッタースピード1/25で撮影しました。Sports 200mm F2 DG OSには手ぶれ補正のモード選択スイッチがあり、モード1が一般撮影用。モード2が流し撮りモードです。数カットしか撮影しませんでしたがしっかり撮影することが出来ました。

Panasonic LUMIX S5IIX + SIGMA Sports 200mm F2 DG OS

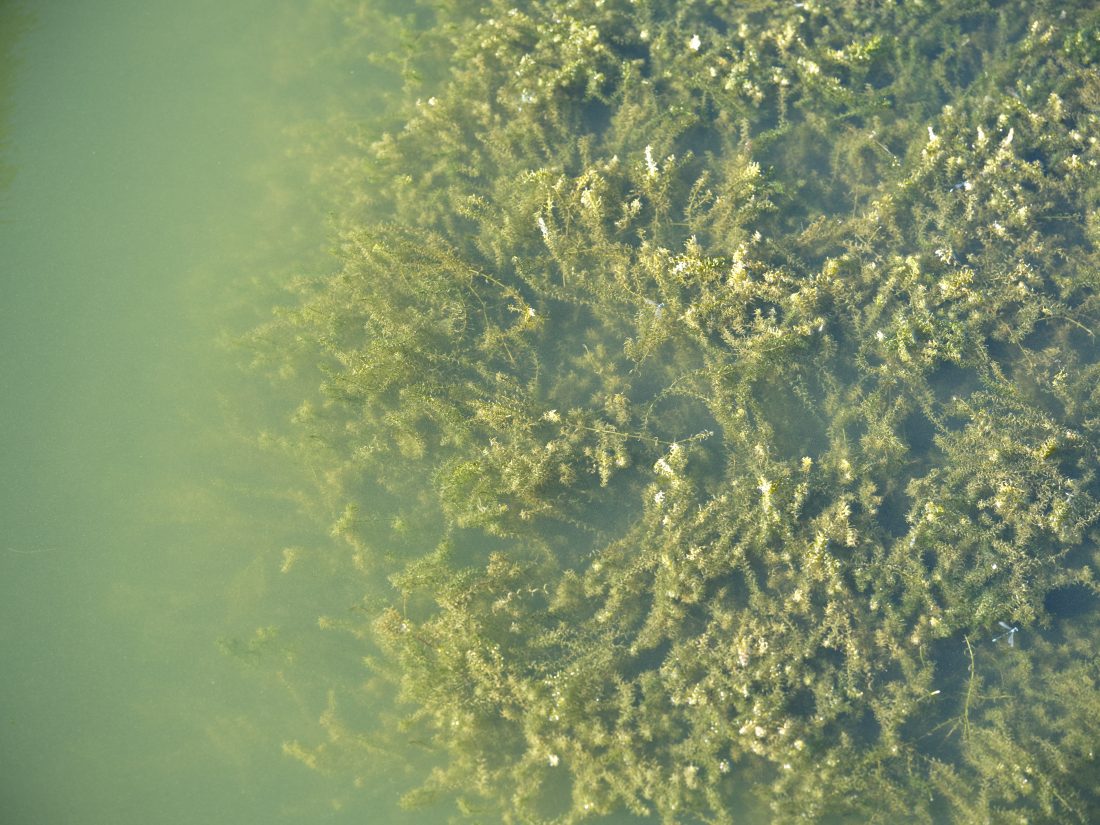

川辺で一枚撮ってみました。とても線の細い描写で解像力も素晴らしいです。

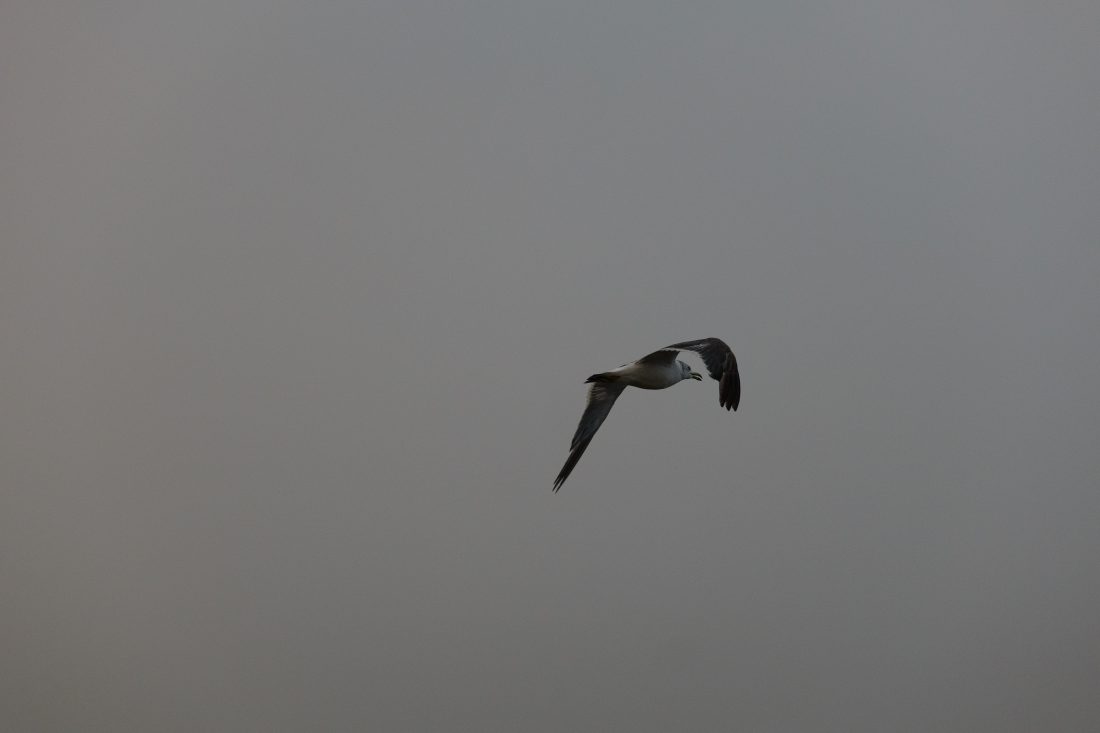

Panasonic LUMIX S5IIX + SIGMA Sports 200mm F2 DG OS

Panasonic LUMIX S5IIX + SIGMA Sports 200mm F2 DG OS

海辺で飛んでいたカモメを撮ってみました。良好なAF性能・手ぶれ補正でいとも簡単に撮影出来ました。これには筆者もかなり驚かされました。まだまだ筆者の撮影レベルは低いですがワンランクレベルアップしたように感じてしまう程です。

今回は簡単ではあるものの、Sports 200mm F2 DG OSのご紹介でした。卓越した光学性能、ミラーレス市場では世界初の大口径単焦点です。もちろん軽くて取り回しやすいとは言い難い重量ですが、このクラスのレンズの中では非常に軽量かつコンパクトに収まっていると感じました。唯一気になる点があるとすればテレコンバーターが使用できない点くらいです。

こちらのレンズは2025年9月4日発売となります。マップカメラではご予約も承っておりますのでぜひご検討ください。

▼新製品「SIGMA Sports 200mm F2 DG OS」のご注文はこちら▼

▼今回使用したボディ▼

▼筆者おすすめストラップ▼

幅広いシーンで活躍するスタンダードズーム「NIKKOR Z 24-120mm F4 S」

十分な存在感のあるレンズですが、“もう一歩深みのある描写”や“より遠くを狙いたい”という欲が出てくるもの。

そんなあなたに向けて、おすすめレンズをご紹介します!

~軽やかさとF2.8の描写を両立した、次なるレンズの“第一歩”~

NIKKOR Z 28–75mm F2.8

ポイント①:F2.8の明るさで背景の“ボケ”が美しい

Z 24-120mm F4 Sから乗り換えることで、最も大きな違いを体感できるのが「F2.8の明るさ」。

光量の少ないシーンでもノイズを抑えてシャープな写りをキープしつつ、背景を美しくぼかして主役を浮かび上がらせる——このレンズが描き出す立体感は、まさに“写真を撮る楽しさ”を再認識させてくれます。

ポートレートや物撮り、ナイトスナップでも、F4では出せなかった奥行きと表情が加わります。

ポイント②:軽量&価格も抑えめで扱いやすい

Z 24-70mm F2.8 Sと比べておよそ200g以上も軽いこのレンズは、F2.8通しズームとは思えない取り回しの良さが魅力。

街歩きスナップや旅行先でも、バッグに入れておくのが苦にならず、撮りたい瞬間にすぐ取り出せます。

カメラとのバランスもよく、Z6/Z7シリーズはもちろん、Z5やZfcとの相性も良し。体への負担を減らしながら、画質はしっかりクオリティを上げることができます。

ポイント③:高い汎用性と優れた描写

「価格を抑えながら、描写は妥協したくない」という欲張りな願いを叶えるのがこのレンズ。

ナノクリスタルコートやS-Lineといった上位シリーズの仕様こそ持ちませんが、開放からしっかりとした解像感を保ち、逆光にも強い。

風景からスナップ、人物撮影までこなす万能レンズとして、買い替えの“最初の一本”としても選びやすい存在です。

○ 日常スナップやポートレートで“背景のボケ”を楽しみたい

○ 軽くてコスパの良い標準ズームを探している

~“もっと遠くを”撮りたくなった時、あなたの背中を押す望遠ズーム~

NIKKOR Z 100–400mm f/4.5–5.6 VR S

ポイント①:最大400mmで“撮れる幅”が大きく拡張

Z 24‑120mmでは届かなかった、遠くの鳥やスポーツの決定的瞬間、あるいは街のディテール。

この100-400mmは、日常では出会えない距離の美しさを引き寄せるための“スコープ”のような存在です。

特に200mm以降の伸びは圧巻。APS-Cクロップ機能を併用すれば600mm相当まで狙え、鉄道・航空・野鳥などでも頼れる存在になります。

ポイント②:5軸手振れ補正(VR)とSラインの優れた描写力

開放から全域で安定した解像感をキープし、色収差や周辺減光も最小限。

さらにVR(手ぶれ補正)を搭載し、三脚なしでもしっかり撮れる安定性も魅力です。

特に動きのある被写体に対して、迷わずピントを引き寄せるAF性能も一級品。Z 24-120mmから乗り換えた瞬間に、「別物の世界が見える」感覚が味わえるでしょう。

ポイント③:一本で多彩に対応できる万能望遠ズーム

「レンズを交換せずに旅したい」「動物園や運動会でも活躍できる1本がほしい」――そんなニーズにもこのレンズはぴったり。

日常スナップにはやや大ぶりですが、超望遠が必要になる場面では“この1本があるだけで安心”。

Z 24‑120mmと同じく汎用性に優れながら、その表現力は確実に上がることでしょう。

○ Z 24-120mmでは“もう少し望遠がほしい”と感じている

○ 望遠域でもAF性能・手ぶれ補正を妥協したくない

まとめ|あなたの撮影スタイルに合う“次の一本”は?

Z 24‑120mm F4 Sは、旅行・風景・スナップ・人物撮影など幅広いジャンルで活躍する万能レンズですが、「もっと明るく撮りたい」「もっと遠くまで届かせたい」など、撮影スタイルが成熟するにつれ“次の欲”が出てくるのも自然なことです。

ここでご紹介したレンズは、それぞれ異なる魅力と進化を備えた一本です。

まとめのキーワードは、「自分に合った進化」

明るさか、望遠か、それともすべてを手に入れるか――

あなたの撮影スタイルに合った次なるレンズで、写真表現の新たな地平を切り開いてみてはいかがでしょうか?

本日ご紹介したレンズは、ご購入とご売却を同時に行っていただく先取/下取交換のご利用がおすすめです!

通常価格より見積金額が10%アップ、買取優待券をお持ちでさらに3%増額いたします!

買取金額が確定しているので全国どこからでも送るだけでスムーズに売却できます。

還元されたポイントを次回のお買い物で使っても、さらにポイントが貰えるのでお得がどんどん広がります。ぜひご活用ください!

【OM SYSTEM】「M.ZUIKO DIGITAL 17mm F1.8 II」からのポイントバックでお得にお買い替え

楽しい日々が続いた8月が終わり、いよいよ9月となりました。

8月が終わると夏も終わり・・・という心境でしたが、天気予報を見る限り、「残暑」という名の「猛暑」が続きそうです。

体調管理に気を付けつつ、イベント盛りだくさんの「秋」に向けて準備を始めましょう!

本日は「OM SYSTEM M.ZUIKO DIGITAL 17mm F1.8 II」からお買い替えにおすすめレンズを2つのケースに分けてご紹介いたします。

「OM SYSTEM M.ZUIKO DIGITAL 17mm F1.8 II」は、小型軽量ながらF1.8の明るさを活かした「美しいボケ表現」と「優れた描写力」を両立した単焦点レンズです。

旧タイプから防塵防滴性能が追加されたことで、より幅広いシーンで安心して撮影を楽しめるようになりました。

その一方で、「さらに広角にしたい」「ズームも欲しい」と思う方もいるかと思います。

今回は、そうしたお客様に向けて

CASE1:M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm F2.0

CASE2:M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II

この2つのレンズをご紹介し、それぞれの魅力や特徴をご説明いたします。

M.ZUIKO DIGITAL 17mm F1.8 IIからお買い替えにおすすめレンズ

CASE1:M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm F2.0

M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm F2.0は、M.ZUIKO DIGITAL 17mm F1.8 IIと同様に、金属筐体の高級感とコンパクトさを両立させている単焦点レンズです。

17mm(34mm相当)から12mm(24mm相当)にすることで、より広大な風景や、空間の広がりをダイナミックに表現できます。

ピントリングをスライドさせることで、予め設定した距離に素早くピントを合わせられる「スナップショットフォーカス機構」を搭載しており、スナップ撮影に非常に便利です。

F値はやや暗くなってしまいますが、17mm(35mm換算で34mm相当)から12mm(35mm換算で24mm相当)にすることで、より広大な風景や、空間の広がりをダイナミックに表現できます。

M.ZUIKO DIGITAL 17mm F1.8 IIよりもより広い範囲をダイナミックに収めたい方にオススメです。

_______________________

9月2日現在、OM SYSTEM M.ZUIKO DIGITAL 17mm F1.8 IIのお買い替え時の買取見積金額!

ワンプライス買取価格:¥28,800

先取/下取交換にて見積金額10%UP:¥2,880

買取優待券お持ちの方は見積金額3%UP:¥864

最大買取見積合計金額:¥32,544

>M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm F2.0へのお買い替えはおおよそ¥2,256~¥13,277のお支払いで購入可能です!

_______________________

CASE2:M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II

OM SYSTEM M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO IIは、35mm判換算で24-80mmの広角から中望遠までをカバーできる万能レンズです。

やや暗くなってしまいますが、F2.8通しのPROレンズで、優れた描写性能に加え、IP53の防塵・防滴性能とフッ素コーティングが施されており、あらゆる天候下での撮影を可能にします。

風景からポートレートまで、プロの要求に応える高画質と信頼性を兼ね備えた、OM SYSTEMの主力レンズの1本です。

_______________________

9月2日現在、OM SYSTEM M.ZUIKO DIGITAL 17mm F1.8 IIのお買い替え時の買取見積金額!

ワンプライス買取価格:¥28,800

先取/下取交換にて見積金額10%UP:¥2,880

買取優待券お持ちの方は見積金額3%UP:¥864

最大買取見積合計金額:¥32,544

>M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO IIへのお買い替えはおおよそ¥44,256~¥59,256のお支払いで購入可能です!

_______________________

本日ご紹介したレンズは、ご購入とご売却を同時に行っていただく先取/下取交換のご利用がおすすめです!

通常価格より見積金額が10%アップ、買取優待券をお持ちでさらに3%増額いたします!

買取金額が確定しているので全国どこからでも送るだけでスムーズに売却できます。

還元されたポイントを次回のお買い物で使っても、さらにポイントが貰えるのでお得がどんどん広がります。ぜひご活用ください!

【Canon】憧れのLレンズを手にするチャンス!EF17-40mm F4L USMの魅力

一度は手にしてみたい、キヤノンの「赤ハチマキ」でお馴染みのLレンズシリーズ。

その中でも根強い人気を誇るのが EF17-40mm F4L USM です。

「プロも愛用してきた憧れのLレンズを、手軽に体験できる一本」として、多くの写真・動画ユーザーに支持されている本レンズ。

Canon EOS 5D Mark IVで撮影した作例とともにご紹介します。

Canon EF17-40mm F4L USMは2003年5月に発売された超広角から標準域をカバーするLレンズです。

発売から20年以上経った現在でも、中古市場で根強い人気を誇ります。

その理由は「Lレンズらしい描写性能」と「手に入れやすい価格」のバランスにあると言えるでしょう。

Lレンズというと高額なイメージがありますが、現在中古では比較的安価でお手頃に手に入れることができます。

コストパフォーマンスに優れており初めてのLレンズとしても人気の高い1本です。

EF17-40mm F4L USMはLレンズらしいクリアでコントラストのある写りを実現してくれる点が魅力です。

当レンズは発売当初から中央部分の解像感は高く評価されていましたが、周辺画質や色収差には課題がありました。

しかし近年のEOSカメラに搭載されたデジタルレンズオプティマイザ(DLO)を使用すれば、これらを大きく改善できます。

RAWで撮影しておけば、Canon純正のDigital Photo Professional(DPP)を使って同様の調整が可能ですので安心です。

古い設計でありながらデジタル技術で描写力を現代風に引き上げられる、まさに“二度おいしいレンズ”です。

広角ズームというと大きく重いイメージがありますが、EF17-40mm F4L USMは約475gと非常に軽量です。

例えば同じF4通しの広角ズーム「EF16-35mm F4L IS USM」は約615g。

比べると約140gも軽く、全長も短いためコンパクト設計となっています。

旅行や街歩き、登山など荷物を軽くしたいシーンでは、この差が大きなメリットになります。

さらに焦点距離が40mmまであるため、スナップや日常撮影にも活躍しやすい点も強みです。

本レンズはリングUSMを搭載し、高速かつ静音なAFを実現しました。

風景や建築だけでなく、街中でのスナップでも快適に使えます。

更にインナーズーム方式を採用しているため、ズームしても全長が変わりません。

ジンバルに載せてもバランスが崩れにくく、動画撮影にも適しています。

また最短撮影距離はズーム全域で0.28mとなっており、40mmで使用すると被写体に寄った撮影も可能となっています。

クォーターマクロ近くまで寄れるのでテーブルフォト等でも活用してくれます。

広角ズームレンズといえば16-35mmが主流ですが、本レンズは17-40mmという少し珍しいズーム域を持っています。

17mmでは雄大な風景や建築を迫力たっぷりに、40mmではスナップやポートレート的な切り取り感ある表現が可能です。

また、最新レンズほどの強力な逆光耐性はありませんが、その分フレアやゴーストを生かしたオールドレンズ的な描写も楽しめます。

作品づくりに独特の雰囲気を加えたい方にはむしろ武器になる特性でしょう。

Canonのミラーレス一眼EOS Rシリーズでも、マウントアダプターEF-EOS Rを介して使用可能です。

近年はボディ内手ブレ補正搭載のカメラも増えているため、手ブレ補正非搭載の本レンズも十分に活躍できます。

むしろミラーレス時代だからこそ、改めて評価される1本と言えるでしょう。

「憧れの赤ハチマキを付けて撮影したい」という方にとって、EF17-40mm F4L USMはまさに最初の一歩にふさわしい“入門Lレンズ”とも言える存在です。

軽量で取り回しが良く、風景からスナップ、さらには動画撮影まで幅広くこなしてくれる万能さを備えています。

もちろん最新のレンズと比べれば弱点もありますが、それを個性として楽しみ方に変えられる懐の深さもこのレンズの魅力です。

比較的安価となっているため、「いつかはLレンズを」と思っている方にも手が届きやすいのが嬉しいポイントです。

実際にカメラに装着してファインダーを覗けば、Lレンズらしいクリアで鮮やかな発色も体感いただけます。

ぜひ一度手に取っていただき、その軽快さと確かな描写力を体感してみてください。

きっと撮影の楽しさを、もう一段階広げてくれる相棒になることでしょう。

▼今回使用した中古はこちら▼

▼新品はインターネットからのお買い物で安心安全の2年保証付き!▼

暑い日が続いておりますが、経験上、そんな日に撮影した写真は記憶に残っている気がします。

あなたの大切な思い出や今しか撮影できない景色を、新しいレンズで楽しむことはいかがでしょうか。

今年の夏は一度きり!新しい機材ならこれまで撮れなかった感動の瞬間も逃さず収められます。

本日は【AF-S NIKKOR 105mm F1.4E ED】からステップアップにおすすめなレンズを2つのケースに分けてご紹介いたします。

「AF-S NIKKOR 105mm F1.4E ED」はNikon Fマウントレンズの中でも比較的新しいレンズとなっており、ピント面から離れるほどになだらかになっていくすばらしいボケ味、ピント面のキレのある描写が人気のレンズです。もはやステップアップという視点ではなくなってまいりますが、いまやNikon Zシリーズのミラーレス一眼が幅広く知れ渡る世代となり、Zマウントレンズの中望遠レンズも魅力的なレンズが増えてまいりました。

今回はミラーレスカメラに移行することも踏まえて

CASE1:【NIKKOR Z 135mm F1.8 S Plena】

CASE2:【NIKKOR Z 85mm F1.2 S】

この2つのレンズをご紹介し、それぞれの魅力や特徴をご説明いたします。

【AF-S NIKKOR 105mm F1.4E ED】からお買い替えにおすすめのレンズ

CASE1:【NIKKOR Z 135mm F1.8 S Plena】

空間が満たされているという意味のラテン語、Plenumに由来する NIKKOR Z 135mm F1.8 S Plena

Zマウントになり設計の幅も増えてボケ味、立体感、解像感においても素晴らしいものとなっています。

特筆するべきは最新ボディと合わせたときのAF性能かと思います。

これで徹底的瞬間を逃すことはありません。

_______________________

8月31日現在、【AF-S NIKKOR 105mm F1.4E ED】のお買い替え時の買取見積金額!

ワンプライス買取価格:¥113,000

先取/下取交換にて見積金額10%UP:¥11,300

買取優待券お持ちの方は見積金額3%UP:¥3,390

最大買取見積合計金額:¥127,690

>【NIKKOR Z 135mm F1.8 S Plena】へのお買い替えはおおよそ¥162,110~¥231,680 のお支払いで購入可能です!

_______________________

CASE2:NIKKOR Z 85mm F1.2 S

とろけるボケ味の85mmのレンズ、105mmの頃と距離感は変わりますがポートレート撮影や中望遠でのスナップに特におすすめです。

f/1.2の浅い被写界深度でもマルチフォーカス方式採用の高速AFにより、写真・動画を問わず表現の幅が大きく広がります。

少し大ぶりのレンズですが持ち出す価値のある1本です!

_______________________

8月31日現在、【AF-S NIKKOR 105mm F1.4E ED】のお買い替え時の買取見積金額!

ワンプライス買取価格:¥113,000

先取/下取交換にて見積金額10%UP:¥11,300

買取優待券お持ちの方は見積金額3%UP:¥3,390

最大買取見積合計金額:¥127,690

>【NIKKOR Z 85mm F1.2 S】へのお買い替えはおおよそ¥162,110~227,630¥のお支払いで購入可能です!

_______________________

本日ご紹介したレンズは、ご購入とご売却を同時に行っていただく先取/下取交換のご利用がおすすめです!

通常価格より見積金額が10%アップ、買取優待券をお持ちでさらに3%増額いたします!

買取金額が確定しているので全国どこからでも送るだけでスムーズに売却できます。

還元されたポイントを次回のお買い物で使っても、さらにポイントが貰えるのでお得がどんどん広がります。ぜひご活用ください!

アクションカムは強力なブレ補正によって激しい動きに対応した動画撮影が可能であることと、何よりそういった用途で使われる以上必ず晒される厳しい環境に耐え得る頑丈さが売りのカメラジャンルです。「Insta360(インスタサンロクマル) Ace Pro 2」はこういった性能はもちろん備えたうえで【Leicaと共同開発されたレンズを搭載】していることや【高性能8Kセンサー】【AIによるノイズ低減】など、これまでのアクションカムの常識を凌駕する性能を誇ります。

しかしこの特徴はまだ“アクションカム”の域を出ないもの。

ご紹介する「Insta360(インスタサンロクマル) Ace Pro 2 デュアルバッテリー ストリート撮影キット」にはその商品名の通りストリート撮影、つまり気軽に「スナップ撮影」ができるようなケージが付いているキットなのです。これまでもアクションカムで写真の撮影は出来ましたが、どうしても様々な場面に対応するための四角いボディではホールド感が悪くお世辞にも一眼カメラのように軽快な撮影ができるとは言い難いものでした。

百聞は一見に如かず、まずは外観からご覧ください。

高品質なカメラリグなどを製造する「Tilta」製のケージとグリップは見た目以上に頑丈で、カメラ上部に取り付けられたシャッターボタンを兼ねたパーツも押しにくい位置にある本体のボタンを不自由なく押し込めるようにしっかり作用します。撮影中も少々変わったカメラを操作しているという感覚はありましたが不快感や手の疲れを感じる事は全くありません。

この片手に13mmの超広角高性能カメラが収まっていると思うと、見ている世界のすべてを記録できるような気さえしてきます!

注目の超広角レンズにはLeica製のSUPER-SUMMARIT-A 1:2.6/13 ASPHを搭載。

カメラ好きが一度は憧れるLeicaのレンズを使うことができるのも本機の魅力の一つです。

今回は敢えてこのキットの特長である写真にだけ特化して撮影を行いました。

どうぞご覧ください。

アクションカムらしい超広角歪みを逆手に取ったインパクトの強い写真はお手の物!

5000万画素が映し出す高精細な画像の良さははもちろんのこと、13mmのレンズによって普段見慣れた街並みであろうと今まで見たことがないようなダイナミックな構図に仕上げてくれます。

またそれ以上に夕景の表現が大変良く驚きました。このカメラが得意とする画像処理のなせる業であることは言うまでもありません。

これまでのアクションカメラはどうしても暗くなってくると画質の低下やノイズが気になってしまいましたが「insta360 Ace Pro 2」ではほとんど感じさせないクオリティになっています。

筆者としては13mmの超広角レンズが搭載されているということで、登山だったり展望台にのぼった時は頂上の景色をダイナミックに収められるので一番楽しいのではと考えております。

ここまでの作例いかがだったでしょうか。

insta360 Ace Pro 2はアクションカムですが動画だけでなく写真も楽しめる機体となっております。

皆様の日常を鮮やかに切り取ってくれる一台です。この機会にぜひお買い求めください。

▼ 今回使った製品はこちら! ▼

【Nikon】あなたの世界がもっと広がる、万能高倍率ズームレンズ。NIKKOR Z DX 18-140mm F3.5-6.3 VR

今年もあっという間に9月に突入。まだまだ厳しい暑さが続きますが、秋の行楽シーズンはすぐそこです。心地よい風、紅葉、旬の味覚、思い浮かべるだけで胸が高鳴ります。

外に出るのが楽しくなるそんな季節に向けて、今回持ち出したのは、Nikon Zシリーズから Z fc +NIKKOR Z DX 18-140mm F3.5-6.3 VR。

まずボディはフィルムカメラを思わせるデザインが魅力のZfc。約2088万の画素数にバリアングル液晶や瞳AFを搭載し、スナップやVlog撮影などで幅広く活躍します。ダイヤル操作で感覚的に設定ができ、持つこと自体が楽しくなるような一台です。

そんなボディに組み合わせたNIKKOR Z DX 18-140mm F3.5-6.3 VRは、広角から望遠まで1本でカバーできる高倍率ズームレンズです。35mm判換算にすると約27〜210mm相当。また約5段分の手ブレ補正機能により手持ちでも安定した撮影が可能です。質量約315g、全長約90mmの軽量かつコンパクトな設計は持ち運びやすさも兼ね備えまさに万能レンズと呼べる1本となっております。

さっそく広角側35mm判換算約27mmからスタートです。スナップ撮影や景色の撮影などで好まれる初心者の方にも使いやすい焦点距離ですが、特に風景写真であればニコンが得意な自然な発色とも相性がよく、抜け感のある気持ちの良い写真が望めます。この日も青空の映える快晴に、緑が生き生きと見えました。

続けて広角側でカメラを水の流れに近付きながら、Zfcのバリアングルモニターを利用し撮影してみました。動画撮影はもちろん、撮影者が動けない範囲の撮影を補ってくれるのがバリアングルモニターの良さです。ピント面の水の質感をよく捉えてくれています。迫力のある風景写真もこうして気軽に撮影が可能です。

出掛け先や、また旅のお供ならば楽しみの1つはやっぱりご飯。そんなテーブルフォト時に活躍するのはやはり広角側の焦点距離ではないでしょうか。また、最短撮影距離も広角側であれば約20cmと被写体に近付くことも可能です。この日は友人と韓国料理を。よく焼かれたサムギョプサルやキムチの鮮やかさが食欲をそそる発色です。

ポートレート撮影などでも活躍する標準域から中望遠域。普段スナップ撮影が多く、約24〜40mm前後のレンズをよく好む筆者からするといつもだったらあと少し、と感じてしまう部分をカバーしてくれ、撮影の幅が広がりました。明るいレンズではないのですが、癖のないボケ感で被写体を際立たせたい構図でも活躍してくれます。

そして最後に望遠側。35mm判換算約210mmまでの撮影が可能です。

特に動物や野鳥、スポーツ撮影などの限られた用途で選ばれることの多いイメージがあったのですが持ち出してみると案外スナップでも使う場面は多く、自分の目では認識できない範囲を捉えてくれるので新しい発見に出会えます。この日も背の高い植物や、遠くで佇む鳥の姿を捉えることができました。

最後に同じ位置から同じ被写体を撮影してみました。上から順に、約18mm、50mm、100mm、140mmの焦点距離になっています。しっとりとした描写も雰囲気があって筆者好み。改めてこれ1本でこれだけの幅を出せると思うと、1度使ってしまったら手放せないレンズです。

撮影を通して改めて、1本でどこでも撮れることの利便性を実感しました。この組み合わせであれば長時間持ち歩いても苦にならず、重さに対するストレスはさほどかかりません。高倍率ズームがあなたの世界を広げてくれること間違いなしです。これからのお出かけシーズンの相棒として、また初心者の方にもピッタリな今回の組み合わせ、ぜひお試しください。

↓Nikon Zfcのレンズキットはこちらから↓

スポーツ撮影・運動会に使いたいおすすめの望遠レンズ特集│メーカー別でご紹介します!

9月に入り、もう間もなくスポーツの秋、運動会シーズンに突入いたします。

運動会やスポーツの大会など、一年に一回の大切な晴れ舞台、主役であるお子様を綺麗に大きく残したい!そんなお考えをお持ちの方は多いはず。

今回はそんな大切なシーンを逃さず撮りきるためにおすすめしたい望遠レンズをご紹介させていただきます。カメラ本体も合わせてご検討中の方にも向けておすすめのカメラボディもご紹介させていただきますのでぜひ合わせてご確認ください。

○ 専門店厳選のおすすめ望遠レンズ

○ 望遠レンズにおすすめのカメラボディ

目次

望遠レンズの選び方 | 望遠の必要なシチュエーション

望遠レンズとは遠くにいる被写体を大きく写すために必要なレンズで、焦点距離を100mm以上に出来るレンズのことを一般的に望遠レンズと呼んでいます。

運動会やスポーツの大会ようなシチュエーションのほとんどは近づいて撮るというのが難しいシチュエーションだと思います。物理的に近づけないだけど被写体は大きく切り取りたい、そういったシチュエーションにおいて特定の被写体を大きく切り取るには、やはり望遠レンズがどうしても必要になってきます。

本記事では、初めて購入する方向けの望遠レンズから更なるステップアップを検討している方に向けたおすすめの望遠レンズもご紹介させていただきます。

何mmくらいの焦点距離を選ぶのがおすすめ?

望遠レンズがおすすめと言われても、各メーカーから様々な種類が発売されておりどういったものを選べばいいのか分からないかと思います。

一番人気があるのは小型・軽量のダブルズームレンズキット等に付属している50-200mmくらいの望遠ズームです。しかしながらご利用いただく環境や施設の大きさ・撮影する被写体の動き方によっておすすめしたい望遠レンズの焦点距離は変わってきます。

少し引いた写真や全身の写真など会場の雰囲気を重視した写真。

例:屋内競技の写真など。

○ 200mm~400mm

全身から半身のバストアップ。背景が強くボケるので、被写体を際立たせた撮影が可能。

例:グラウンドなどで行われる運動会など。

○ 400mm~600mm

広い屋外での半身もしくは顔のアップ。野球場の観覧席などからの撮影をするのであればこれぐらいの焦点距離がおすすめ。

例:野球やラグビーの試合など。

小学校や中学校の運動会くらいの規模感であれば300mmもしくは400mmくらいまでズームが出来るレンズであれば、使いやすく人気の高いレンズです。

野球場のスタンド席からなどの撮影となると更に望遠の距離が必要になりバストアップで特定の被写体を撮るとなると400mm~600mmもしくはそれ以上の望遠が出来るレンズが特におすすめです。

また、望遠レンズを選ぶ際は、望遠ズームレンズを選ぶことを強くおすすめします。

単焦点のようなズームが出来ないレンズはF値が明るいものが多く、画質面でも優れるレンズが多いので選ばれがちですが運動会やスポーツ撮影であれば、焦点距離を変更できる方が圧倒的に便利です。航空祭やサーキット場の特定の場所でこういう風に撮るというのがある程度決まっている方であれば、単焦点はおすすめですが初めての方や撮影する場所のロケーションが分からない・状況によって変わってしまうのであればズームの方が汎用性に優れます。

お持ちのカメラのセンサーサイズをチェック

望遠レンズを選んでいくにあたって、ご自身がお持ちのカメラのセンサーサイズをご確認いただきそれに合わせて必要な焦点距離のレンズを選んでいきます。

○ APS-C・・・1.5倍

○ マイクロフォーサーズ・・・2.0倍

例えば、400mmまでの焦点距離が必要な場合はフルサイズはそのまま400mm、APS-Cは約250mm~300mm程度、マイクロフォーサーズであれば200mmの焦点距離の選んでいただくと換算で400mm相当の焦点距離になります。

新品と中古の違いについて

レンズを購入する際に気になるのが新品と中古の差。

新製品から旧商品まで、カメラ機材は新品/中古品が溢れていて迷ってしまう事も多いと思います。マップカメラも新品/中古品それぞれ扱っておりますので、当店のサービスを基準にメリットをまとめてみました。

一般的なカメラやレンズについては基本1年間のメーカー保証が付いており、故障や不具合があった場合にメーカーの窓口にて修理が可能です。さらにMapCamera.comでご購入の際は通常一年保証のカメラについては追加で一年付いて合計二年の保証になっており、長く安心して使っていただけるようになっております。

○ ファーストオーナーになれる

中古とは異なり汚れや傷や使用感がなく、気持ちよく使い始めることが出来ます。

中古品のメリットは何より安く購入出来るというところが一番のメリットです。節約した分で旅行を楽しんだり、追加でレンズフィルター等の撮影機材の購入資金に充てることもできます。

○ 旧モデルを買うことが出来る

新品は基本的に最新モデルが更新された場合、その一つ前のモデルは販売終了してしまうことが多いです。中古であれば、そういった販売終了してしまった旧モデルも購入することが出来ます。ご自身の用途に合ったカメラを新旧世代から選ぶ頃が出来るのもメリットの一つ。

安くお買い得に購入できる、中古商品には多少なりデメリットは存在します。

多くの方が想像するデメリットというと、製品の不具合に関する部分であったり、保証の部分だと思います。

中古は新品と異なりワンオーナー以上の商品なので、経年使用による不具合などが起こりやすいと考えている方も多いのではないでしょうか。

ですが、そこはご安心ください!

専門の修理業者および弊社専門スタッフにて必ずメンテナンスを実施。必要に応じて部品交換や細部清掃を行っています。

例えば、レンズであれば全数点検と動作チェックを行い、撮影に影響のあるチリ・ホコリの写り込みや不具合があった場合はそれらを取り除いたのち販売させていただいております。

○ 業界屈指の1年保証付き!新品商品と同様に末永くご利用頂けます。

一般的には1か月~6ヶ月の販売店が多い中、マップカメラでは最長クラスの1年保証を実現!長期保証をお約束できるのは確かなメンテナンス品質の裏付けでもあります。

マップカメラであれば、新品・中古どちらも安心してお求めいただけます。

どちらにもそれぞれに大きな魅力がありますので、ぜひご自身の二ーズに合わせてご選択ください。

専門店スタッフ厳選おすすめ望遠レンズ|おすすめポイントを解説します!

今回おすすめさせていただく望遠レンズは高コスパ・人気モデルを選りすぐってご紹介させていただきます。

初めての方でも使いやすいかどうか、コストパフォーマンスの高い優れた製品であるかを専門店スタッフならではの視点から分かりやすくご案内いたします。

また上位モデルのへのステップアップをご検討中の方に向けてのおすすめレンズを合わせてご紹介しておりますので、合わせてご確認ください。

Canon(キヤノン)

RF100-400mm F5.6-8 IS USM

RF100-400mm F5.6-8 IS USMは、見た目こそ少し大きいですが望遠レンズの中では非常に小型・軽量なレンズで持ち運びや撮影の慣れていない方の長時間の撮影でも疲れにくい設計になっております。

APS-Cのカメラボディを組み合わせると160-640mm相当の超望遠の領域まで一本でカバー出来てしまうとても優秀なレンズです。

金額も望遠ズームの中では破格の価格設定になっており、運動会などはもちろん大きい会場でのスポーツ撮影などを撮る予定のある方はとりあえず買っておいて損はないといっても過言ではない一本になっています。

APS-Cセンサー搭載の小型・軽量ミラーレスで秒間15コマに対応した連写も可能な人気モデル

○ EOS R50

EOS R10同様小型・軽量ボディなので本レンズとの相性は抜群。これから始める方にもおすすめ出来るコンパクトな組み合わせです。

○ EOS R6MarkII

秒間40コマの高速連写に対応したフルサイズモデル。高感度に強い約2400万画素の最新センサーのおかげで強気にISOを上げて撮影することが出来ます!

RF70-200mm F4 L IS USM

RF70-200mm F4 L IS USMは、比較的狭い環境の運動会の撮影であったり、動物園での撮影といったシチュエーションに使い勝手のいい焦点距離のレンズになります。今回のメインテーマとは少し外れてしまいますが、200mmまでズームが出来るのでポートレート撮影なんかでも非常に活躍してくれるレンズです。

更にRF70-200mm F4 L IS USMは、Canonでは上位モデルのレンズとして呼称されるLレンズにカテゴリされるレンズなので画質は申し分ありません。

レンズサイズもF4通しなので極端に重たくない約700gなところも、長時間撮影していてもツラくないのでおすすめポイントです。

APS-Cセンサー搭載の小型・軽量ミラーレスで秒間15コマに対応した連写も可能な人気モデル。換算112-320mm相当になるのでモータースポーツの撮影の撮影にも使いやすい焦点距離です。

○ EOS R7

言わずと知れたEOS Rシリーズのフラッグシップ機。ハイエンドモデルのEOS R3と同等のAFセンサーを搭載しており優れた被写体検出性能で正確に被写体を検出可能です。

○ EOS R5MarkII

EOS Rの高画素対応モデル。Lレンズであれば高画素であるEOS R5MarkIIの描写性能を如何なく発揮してくれること間違いなしです。

RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM

RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USMは、CanonのRFマウントで一番望遠域の出る望遠ズームのLレンズです。

従来のモデルには無かった500mmまでをカバーする超望遠ズームになるので、今までもう少し寄りたくてテレコンバーターレンズなどを用いていた経験がある方にとっても、テレコンバーターレンズ無しでそのまま撮り切れてしまうようになりました。

もちろん別売のテレコンバーターレンズを使えば最大で1000mmまでズーム域を伸ばすことが可能になっているので、撮れる範囲が大幅に広がっています。

APS-Cモデルに取り付けるとなんと、テレコンバーター無しで800mmまでズームすることが出来ます。本体重量が軽くなったとはいえ2㎏弱あるので、グリップの深いEOS R7がAPS-Cではおすすめです。

○ EOS R5MarkII

約4500万画素の高画素機でもLレンズであれば、描写性能を如何なく発揮できます。またAPS-Cクロップを用いれば1700万画素の800mm相当で撮影することが可能です。

○ EOS R6MarkII

秒間40コマの連続撮影が可能なEOS R6MarkIIであれば、AIを用いたトラッキング技術と合わせて高画質でピントもしっかり合った撮影が可能です。一番おすすめ出来る間違いない組み合わせNo.1です。

SONY(ソニー)

FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS

FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSSはフルサイズ対応Eマウントの望遠ズームレンズです。

全域で解像度が非常に高く、発売から結構時間の経っているレンズですが今もなお人気を誇る定番レンズの一本です。

SONYの人気のフルサイズであるα7CII。約850gとちょっと重ためのレンズですが、α7CIIならバランスのいい組み合わせです。

○ α6400

換算で105-450mmとなり、超望遠に近い焦点距離をカバーすることが出来ます。

○ α7III

ロングセラーの人気ミラーレスのα7IIIとの組み合わせ。使いやすいので、α7IIIユーザーの方で望遠レンズお探し中の方はぜひご検討ください。

E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS

E 70-350mm F4.5-6.3 G OSSはSONYのAPS-C専用設計の望遠ズームレンズです。

換算105-525mm相当の超望遠の範囲をカバーしているにも関わらず、約630gの小型・軽量設計という汎用性の高さが魅力のレンズ。

レンズ内に手ブレ補正がしっかり搭載されているので、ズームをしても手ブレを気にせず安心して撮影することが出来ます。

○ ZV-E10II

換算で105-450mmとなり、超望遠に近い焦点距離をカバーすることが出来ます。

FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS

FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSSは、SONYのフルサイズ用のレンズで展開されているフラッグシップのG Masterと呼ばれるグレードのレンズです。

G Masterとは高画素機で使用しても、申し分ない解像度を再現できる描写力を持ったレンズで重量は約1.4kgとミラーレスならではの軽量設計になっており手持ち撮影も簡単に行えます。

優秀な瞳AFとしっかりとその検出した瞳にピントを合わせ続けることが出来るレンズモーターを搭載しているので、動体撮影において間違いのない組み合わせ。

○ α7RV

本レンズはフラッグシップであるG Masterレンズなので、高画素機でおよそ6000万画素もあるα7RVの描写能力にもついてこれる解像力を持っているレンズです。

Nikon(ニコン)

NIKKOR Z 28-400mm F4-8 VR

フルサイズ対応でありながら広角28mmから望遠域の400mmまでという驚異の焦点距離域をカバーしている高倍率ズームレンズ。

重量は約730gと非常に小型・軽量設計で持ち歩きしやすく、荷物を減らしたいときやあまりたくさんレンズを持ち歩けない時にとても重宝するレンズです。

エントリーモデルに位置付けながらも上位モデルに引けを取らないZ5II。汎用性の高い本レンズと合わせてカメラデビューに非常におすすめな組み合わせです。

○ Z6III

部分積層を搭載した最新センサー搭載で、本レンズとの組み合わせで普段使いの撮影から動きのある望遠の要る被写体まで常時快適に撮影が可能です。

NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S

NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR Sは、Nikonの最上位レンズであるS-Lineというシリーズに該当する望遠ズームレンズです。

Nikonならではの高い光学技術で色にじみや収差を徹底的に抑えてくれるので、全域でクリアな写真が撮影可能です。

部分積層搭載で深いグリップが安定したハンドリングを実現しているので、安定した撮影が行えます。

○ Z8

積層型センサー搭載の上位モデルであるZ8。本レンズとの組み合わせであれば撮れない被写体はほとんどないといっても過言ではありません。

○ Z5II

エントリーモデルでありながらも高い性能を有しているZ5II。本レンズだと性能を持て余すことはありませんのでおすすめの組み合わせです。

FUJIFILM(フジフイルム)

フジノン XF70-300mm F4-5.6 R LM OIS WR

フジノン XF70-300mm F4-5.6 R LM OIS WRはフルサイズに換算すると105-450mm相当の超望遠レンズです。

WRと表記があるFUJIFILMのレンズは防塵防滴設計のため、防塵防滴のカメラと組み合わせれば悪天候でも強気に撮影に臨めます。

X-M5は現行モデルで最軽量の355g、ポケットにも収まるサイズ感ではありますが最新のAF技術で動体撮影もかなり優秀なのでぜひ使ってほしい組み合わせ。

○ X-T5

フジフイルムの代名詞ともいえる人気のX-Tシリーズの最新モデル。優れた被写体検出AFが搭載されており、動きのある撮影を快適にしてくれます。

○ X-H2

X-T5同様に優れた被写体検出AFが搭載されており、動きのある撮影を快適にしてくれます。ファインダーのドット数が優れている為、覗きながら撮るのがメインの方であればこちらがおすすめ。

フジノン XF100-400mm F4.5-5.6 R LM OIS WR

フジノン XF100-400mm F4.5-5.6 R LM OIS WRは換算150-600mm相当の超望遠に該当するズームレンズ。

防塵・防滴仕様で重量は約1.4kgに抑えた軽量設計なので、快適に手持ち撮影が行えます。

積層センサーで7.0段の手ブレ補正。更に秒間40コマの高速連写、間違いなく安定して結果を出すことが出来る組み合わせです。

○ X-T5

普段使いを考慮してボディも軽量化を考えたい方はこちらがおすすめです。

○ X-H2

X-H2Sよりも、高画素を優先させたい方はこちら。

レンズ選びならサードパーティ製もおすすめ

レンズの選び方として、おすすめをしたいのがサードパーティ製のレンズを選択肢に入れるということ。

サードパーティ製のレンズというのは、カメラメーカーが作っているレンズとは異なるレンズを専門に作っているレンズメーカーが作ったレンズのことを一般的には指します。

後述するSIGMA(シグマ)やTAMRON(タムロン)がレンズメーカーとしては代表的なメーカーで非常に優れたクオリティでありつつも、価格をそれなりに抑えることが出来るため、長年多くのカメラマンから指示されてきました。

現在もミラーレスに対応したレンズを多く製造・販売しており、今もなおミラーレス市場では安定した人気を誇っています。今回はその中から特に人気のレンズをピックアップしてご紹介します。

SIGMA(シグマ)

Contemporary 100-400mm F5-6.3 DG DN OS

Contemporary 100-400mm F5-6.3 DG DN OSは、SIGMAから発売されている望遠ズームレンズ。

DG DNという表記が最近リリースされているミラーレス用に再設計されたモデルのことで、DG HSMという一眼レフ用の設計モデルも販売されているので購入時はご確認お願いします。

純正の望遠レンズよりかなり安価に買うことが出来るので、とりあえず望遠を一本買って使ってみたいと考えているのであればおすすめです。

○ X-T5

換算150-600mm相当の超望遠になります。かなりお手頃で純正よりも軽いので取り回しはしやすいと思います。

○ S5II

Panasonicのフルサイズセンサーのカメラ。Lマウントを採用しておりSIGMAとLeicaのLマウントを使うことが出来ます。

TAMRON(タムロン)

50-300mm F4.5-6.3 Di III VC VXD/Model A069

50-300mm F4.5-6.3 Di III VC VXD/Model A069は、従来の望遠ズームよりもう少し広く撮れることが可能になった新しい定番の望遠ズームレンズです。

人気の高い300mmまでに対応した望遠ズームの多くはワイド端が70mm前後のものが多く、標準域として使うには少し不便でした。本レンズはそんな「もう少し」に応えてワイド端が50mmになり望遠撮影も標準域の撮影も一本の可能になりました。

ハーフマクロに対応で寄りも引きもこれ一本で対応出来てしまう上に本体重量は670gと非常に軽量。運動会やスポーツの撮影はもちろんのこと、ご自宅等の屋内でのペット撮影も出来てしまいます!

APS-Cセンサー搭載のファインダー搭載モデル。換算で75-400mm相当になるので、望遠ズームとして非常に使い勝手のいい焦点距離になります。

○ VLOGCAM ZV-E10II

α6400同様、ちょっとレンズが大きい印象を受けるとは思いますが持ちやすく扱いやすい望遠ズームレンズ。レンズ側に手ブレ補正が入っているのでテレ端でも安心して使えます!

○ α7CII

SONYの人気フルサイズモデルの第二世代。小型ながらグリップが深いので持ちやすさ◎

18-300mm F3.5-6.3 Di III-A VC VXD/Model B061

※APS-Cセンサー専用設計の為、フルサイズに使用する際は自動でクロップされます。

18-300mm F3.5-6.3 Di III-A VC VXD/Model B061は換算27-450mm(RFは換算28.8-480mm)の高倍率ズームレンズ。

標準域から望遠域まで幅広く一本で対応出来るレンズで、付けっぱなしに出来るレンズとして非常に人気の高いレンズです。APS-Cのカメラをご利用いただいているユーザーの方はもちろんカメラをご購入検討の際に普段使いから動物園や運動会様々なイベントに対応させたいとお考えの方はこのレンズを選んでおけば間違いありません。

唯一の懸念点は重量が640g前後とAPS-C専用設計のレンズとしては少し重ためなところ。ですが、以下のおすすめカメラボディとの組み合わせであれば、比較的グリップが深めなのでそこまで不便は感じません。

EVFが搭載されていないモデルですが、第二世代になりバッテリーの大型化に伴いグリップも大きくなりました。そのおかげでこういったちょっと大きめなレンズでも持ちやすくなっています。

○ Z50II

Nikonのカメラはグリップの深いモデルが非常に多く、特にZ50IIはNikon上位モデルに匹敵するほどグリップが深く設計されているのでこのレンズとの相性はとてもいいと思います。

○ EOS R10

ある程度グリップは深く持ちやすさを損なわず、全体的に小さく収まってくれるので小さめのカバンにも収まってくれるサイズ感。

50-400mm F4.5-6.3 Di III VC VXD / Model A067

50-400mm F4.5-6.3 Di III VC VXD / Model A067は上記で紹介した50-300mm F4.5-6.3 Di III VC VXD/Model A069よりもさらに望遠域に特化させた望遠ズームレンズです。

重量は約1.2㎏と少し重ためのレンズではありますが、望遠域をさらに求める方には非常におすすめしたい一本です。

最大撮影倍率は50-300mm F4.5-6.3 Di III VC VXD/Model A069と同じく50mm側でハーフマクロに対応しているので、サイズ感にさえ目をつむることが出来れば普段使いにも持って来いな便利な望遠ズームレンズです

大きめのグリップでサイズ感のバランスが非常にいい一台。優秀な人物/動物瞳AFが搭載されているので運動会やスポーツ撮影も快適なること間違いなしです。

○ Z8

Nikonの人気上位モデルとの組み合わせ。高画素機でも申し分ない解像力を発揮出来るので安心しておすすめ出来る一本です。

○ Z50II

換算で75-600mmという超望遠に出来てしまう組み合わせ。航空機など、どんなシチュエーションでも幅広く対応出来ます。

まとめ │ 関連記事のご紹介

今回は、運動会にスポーツ撮影に使いたいおすすめの望遠レンズをご紹介させていただきました。

上記用途以外にも、飛行機やモータースポーツ、動物園や野生生物の撮影など望遠レンズは様々な撮影シーンで活躍してくれる汎用性の高い定番のレンズです。

昨今はカメラの性能も向上しており、カメラのAI技術等を用いて簡単に被写体を検出してくれる機能も追加されているので、始めやすい環境になってきています。

新しいレンズとの出会いは、これからの毎日をもっと楽しくしてくれるはずです。

この記事であなたにピッタリな望遠レンズに出会えることを、願っています。

また、本記事以外にも初めてのカメラ選びやカメラを選んだあとのレンズ選びなど、カメラライフを充実させる関連記事をご紹介させていただきます。ぜひ合わせて読んでみてください。

これからカメラを始める方に向けてカメラの選び方とおすすめのカメラを9選、専門店スタッフが厳選した記事はこちらから確認出来ます。

カメラのステップアップをご検討中の方向けに初心者~中級者の方おすすめのカメラを16選ご紹介しております。

こちらの記事もぜひ合わせて確認してみてください。

もっと小型で、もっとコンパクトでもっと遊びが欲しい。そんなカメラをお探しの方はぜひコンパクトデジタルカメラをおすすめします!

カメラをお持ちの方でも、ちょっと手に取ってみたくなるような小さいカメラを。本格的な高画質ではなく平成レトロを感じるようなエモい写りをしてくれるカメラを厳選してご紹介。

『PHOTO RECIPES』では撮影したいシーンに合わせたおすすめ機材もご紹介しています。目的に合った一台を選ぶヒントに、ぜひご覧ください。

【HASSELBLAD】『旧型』と呼ぶにはもったいない。X2Dの変わらない魅力。

立秋をとうに過ぎましたが、まだまだ秋の気配は遠く、これぞ「夏」という暑い日が続いています。

筆者は夏が好きなので暑い日でも活発に動き回る方ではありますが、それでも昨今の異常な暑さには負けてしまい、涼しい部屋で過ごす日々が続いていました。

アツい話題は季節だけでなく、カメラ業界にも。

ハッセルブラッドから、X2Dの後継機であるX2D IIが発売され、大きな話題になっています。5軸10段の手ブレ補正や大幅に強化されたAF性能など、気になるアップデートが盛りだくさんです。

そんなX2D IIをご紹介したいところですが、今回はあえて旧型機のX2Dをご紹介します。デジタル中判カメラなので、フルサイズ機と比べるとどうしても大きくなってしまいますが、それでも筆者はX2Dを持って散歩するのが好きです。その重さや大きさを凌駕する魅力があるからです。

魅力その1:ボディ

デジタル中判と聞くと、解像感の高い美しい描写を思い浮かべる方が多いでしょう。X2Dも例に漏れず、1億画素の高画素センサーが織りなす高解像で美しい描写は大きな魅力です。

数多くの魅力があるX2Dですが、まず最初に筆者がご紹介したい魅力は「ディスプレイ」です。X2Dは3.6型の液晶を採用しており、他のメーカーで多い3.2型と比べて一回り大きいのが特徴です。その大きさもさることながら、描写の鮮明さも特筆すべき点です。

1億画素の高画素センサーで撮影した写真の魅力を余すことなく表示できるため、撮影してすぐにその高精細さと自然な色味を堪能できます。この液晶でプレビューを確認するたびに、感動を覚えることもあります。X2Dを使った撮影では、どんな写真が撮れているかを確認するのがとても楽しみで、ついついシャッターを切る回数が増えてしまいます。

魅力その2:XCDレンズ

従来の中判用レンズは大型で非常に重いものが多かったのですが、XCDレンズはコンパクトかつ軽量に設計されており、気軽に持ち出せます。小型軽量でありながら、そのクオリティは非常に高く、Xシリーズのボディと組み合わせることで、美しいボケと中判ならではの立体感を生み出します。高画素センサーとの相性も抜群です。

この日使ったレンズは「HASSELBLAD XCD 90mm F2.5 V」。数あるXCDレンズの中でも特にお気に入りの一本です。35mm換算で71mmの中望遠域レンズで、非常にコンパクト。X2Dの機動性を損なうことがありません。

多くの方がポートレート用レンズとして愛用していますが、ストリートフォトなどでも活躍します。中望遠域ならではのボケ感と圧縮効果は、切り取る写真に適しており、さまざまな場面で活躍してくれる一本だと感じました。

Xシリーズはレンズシャッターを採用しており、独特の感触とシャッター音が鳴ります。フォーカルプレーンシャッターの音や感触も心地よいものですが、筆者にとってXシリーズのレンズシャッター独特の感触と音は、特に心地よく感じます。

先日発売されたX2D IIは、特にAF性能が大幅に向上しており、非常にテンポ良く撮影を進めることができます。

しかしながら、筆者は高速で動く被写体を撮影する機会がほとんどなく、現状のAF性能でも充分満足しています。

新型については強力なHNCS HDRというHDR機能が搭載されてはいますが、RAW現像を前提として撮影を行うのであれば、X2Dでも充分な色表現と解像感を得る事が出来ます。

また、新型と比べた時に比較的安く購入出来る事も魅力の一つ。お客様によってはX2Dで充分と感じられる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

中判デビューの1台にも、他社製品からの乗り換えにもおすすめの1台となっています。

↓↓今回使用した機材はこちら↓↓

↓↓ おすすめのXCDレンズはこちら↓↓

いよいよ8月も最終日。夏休みの宿題に追われたあの遠い日はどこへやら。やり残したことはないでしょうか、これから流れるように訪れる秋、冬の行楽シーズンに向けてレンズの衣替えもお早めに!

本日は TAMRON 28-75mm F2.8 Di III VXD G2(SONY Eマウント)からステップアップにおすすめなレンズを2つのケースに分けてご紹介いたします。

「TAMRON 28-75mm F2.8 Di III VXD G2」はタムロンが誇る標準ズームの第二世代。価格、描写、重さ、どれを取っても文句のない名レンズです。

しかしながらよく使う標準ズームならばいっそ最上モデルが欲しい、実は今一歩寄り足りない・・・という声も聞こえてくることが。

今回は、そうしたお客様に向けて

CASE1:【SONY】 FE 24-70mm F2.8 GM II

CASE2:【TAMRON】 28-300mm F4-7.1 Di III VC VXD

この2つのレンズをご紹介し、それぞれの魅力や特徴をご説明いたします。

【28-75mm F2.8 Di III VXD G2】からステップアップにおすすめレンズ

CASE1:【FE 24-70mm F2.8 GM II】

まず最初にご紹介するのは、泣く子も黙るSONY Eマウント標準ズームの最高峰。

描写力はもちろんのこと、測距の速さ正確さが売りのSONYシステムの本領も発揮できる最強レンズと言っても過言ではありません。

今よりも解像力をより向上させたいという方にとっては、これさえ手に入れればいよいよ向かうところ敵なしの1本です!

_______________________

8月31日現在、【28-75mm F2.8 Di III VXD G2(SONY Eマウント)】のお買い替え時の買取見積金額!

ワンプライス買取価格:¥69,000-

先取/下取交換にて見積金額10%UP:¥6,900-

買取優待券をお持ちの方は見積金額3%UP:¥2,070-

最大買取見積合計金額:¥77,970-

>FE 24-70mm F2.8 GM II(新品・中古)へのお買い替えはおおよそ¥209,130-~¥170,930-のお支払いで購入可能です!

_______________________

CASE2:28-300mm F4-7.1 Di III VC VXD

続いてご紹介するのは TAMRON 28-300mm F4-7.1 Di III VC VXDです。同じくズームを得意とするタムロンの大人気レンズ。

F値を犠牲にする代わりにほぼ変わらないサイズ感で300mmまでの望遠を実現させました。

用途はいわずもがな、どうしても75mmで寄り足りないと感じておられる方にはもってこいの1本なので秋冬の行楽までにぜひご検討ください!

_______________________

8月31日現在、【28-75mm F2.8 Di III VXD G2(SONY Eマウント)】のお買い替え時の買取見積金額!

ワンプライス買取価格:¥69,000-

先取/下取交換にて見積金額10%UP:¥6,900-

買取優待券をお持ちの方は見積金額3%UP:¥2,070-

最大買取見積合計金額:¥77,970-

>28-300mm F4-7.1 Di III VC VXD(新品・中古)へのお買い替えはおおよそ¥45,780-~¥21,830-のお支払いで購入可能です!

_______________________

本日ご紹介したレンズは、ご購入とご売却を同時に行っていただく先取/下取交換のご利用がおすすめです!

通常価格より見積金額が10%アップ、買取優待券をお持ちでさらに3%増額いたします!

買取金額が確定しているので全国どこからでも送るだけでスムーズに売却できます。

還元されたポイントを次回のお買い物で使っても、さらにポイントが貰えるのでお得がどんどん広がります。ぜひご活用ください!

ふとした瞬間に心惹かれる光景に出会ったとき、皆さんはどうしているでしょう。

「α」のフルサイズ機は持ちたいけれど、大きなレンズを持ち歩くのは少し億劫。そんな風に感じている人も多いかもしれません。しかし、もしそのカメラが、小ぶりなカバンに収まるようなコンパクトさで、いつでも、どこへでも連れて行けるとしたらどうでしょうか。

「FE 28-60mm F4-5.6」は、そんな想いに応えるために生まれたレンズです。この一本が、私たちの写真に対する考え方を、そして日常そのものを変えてくれるかもしれません。

1. 軽量・コンパクト性の魅力、写りの実力

このレンズの最大の魅力は、そのサイズと軽さにあります。沈胴式構造を採用することで、レンズを収納した状態では驚くほどコンパクトになり、全長わずか45mm、重さもたった167g。まるで単焦点レンズを持ち歩いているかのような感覚です。

特に、今回組み合わせた「α7RIV」との相性は抜群でした。一般的に「α7RIV」のような高解像度モデルは、その性能を活かすために大きく重いレンズが必要だと思われがちです。しかし「FE 28-60mm F4-5.6」は、その常識を覆してくれました。

- 驚くほどの携帯性:

カメラバッグだけでなく、普段使いの小さなカバンにもすっぽり収まります。これなら「今日カメラを持って出かけたら荷物になるかな」と迷うことがなくなります。 - 高解像度センサーとの相乗効果:

小さなレンズながら、画面の隅々までシャープな描写力を発揮します。「α7RIV」の約6100万画素という膨大な情報量を、このレンズがしっかりと受け止めてくれるのです。撮影した画像を拡大しても、細部まで解像しているのには驚きました。 - 心地よいホールド感:

小さく、軽いレンズを組み合わせることで、カメラ全体の重心が手元に寄ります。これにより、片手で持ち歩く際も疲れにくく、長時間の撮影でも快適でした。

キットレンズの描写だろうと侮るなかれ。このレンズは、ソニーが培ってきた最新の光学技術が凝縮されています。絞り開放から安定した描写力を持ち、被写体をシャープに捉えつつ、程よいボケ感も楽しめます。最短撮影距離は30cmからとなっており、寄ったときは特に、背景を柔らかくぼかして被写体を際立たせることも可能です。

2. 作例:「FE 28-60mm F4-5.6」で実写

それでは、実際に撮影した作例をどうぞ。

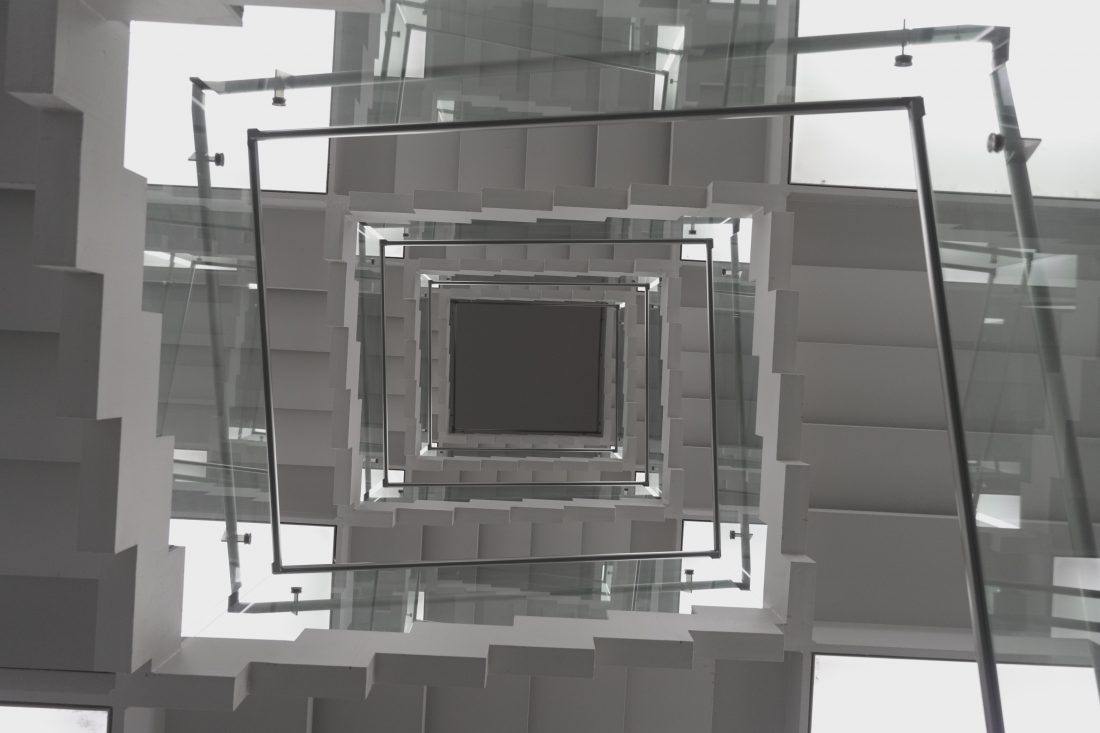

白い螺旋階段が織りなす、無機質な美しさ。真下から見上げることで、規則正しい構造と光と影のコントラストが際立ちます。小さなレンズでも細部の解像力は高く、画面の隅々までシャープに捉えているのがわかります。

逆光をものともしない描写力は、日常の何気ないシーンを映画のように切り取ってくれます。

湾曲した川の先に走るエンジ色の電車が、まるで物語のワンシーンのようです。遠くの被写体にもしっかりとピントが合い、その場の空気感まで伝わってきます。

鮮やかな百日紅の花。最短撮影距離までぐっと寄ることで、背景の緑が美しいボケとなり、主役の花を際立たせています。このレンズ一本で、マクロ的な表現まで楽しめるのは嬉しい驚きです。

複雑に重なるガラスのレイヤーに映り込む、行き交う人々。まるで万華鏡を覗いているような、不思議な世界観が広がっています。光の反射や映り込みも美しく捉えることで、写真に奥行きを与えてくれます。

軒下の風鈴と、白いミストの組み合わせが涼しげな一枚。夏の暑さを感じさせつつも、見た人に清涼感を与えてくれます。水の粒の一つひとつまで繊細に描写されているのがわかります。

古い建築の窓には、後付けの銀色の管が。モダンな要素とクラシックな要素が混在する、ユニークな光景です。このレンズの守備範囲の広さは、こうしたユニークな被写体を探す旅に連れ出したくなります。

荘厳な吹き抜けに光が差し込むステンドグラス。光と影が、壁に幻想的な模様を描き出します。その下に座る2人が、空間の広さを物語っています。

サイバーな雰囲気のエスカレーター。無機質な銀色の世界が、奥へとまっすぐに伸びていく様は疾走感があります。建築物や都市の景色を撮る際も、このレンズは頼りになります。

稲妻の形のライトに露出を合わせ、周りを黒く潰したことで、ドラマチックなシルエットが浮かび上がりました。光と影を大胆に表現することで、写真に力強さが生まれます。

どこまでも続くトンネル。奥に小さく写る人の姿が、空間の壮大さを物語っています。このように広角端で撮影することで、写真に奥行きと広がりをもたせることができます。

夜の噴水。スローシャッターで撮影したことで、水が柔らかな光の流れのように写し出されています。本レンズに手ブレ補正機能はありませんが、カメラ側でしっかり手ブレをしっかりと抑え、その場の雰囲気を美しく捉えることができました。奥に見えるビルの灯りは、夜遅くまで働く誰かの気配を感じさせてくれます。

夜の水辺に映るビルの夜景と、そこに佇む一羽の白鳥。こちらを照らす車のヘッドライトが、まるで舞台の照明のようです。水面に映り込む光の揺らぎが、幻想的な世界を作り出します。このレンズの描写力は、夜の光の美しさも余すことなく捉えてくれます。

3. おすすめの被写体とまとめ

この「FE 28-60mm F4-5.6」は、どんなシーンでもあなたを自由にしてくれる頼もしい相棒です。

まず、日常のスナップに最適です。カフェで友人と過ごす時間、街角で見つけた心惹かれる景色、何気ない日常の断片を、気軽に、でも美しく切り取ることができます。その軽さから、カメラを構えること自体に気負いがなくなり、自然とシャッターを押す回数が増えるでしょう。

また、旅行やアウトドアにもぴったりです。広角側の28mmは、雄大な景色や建物をダイナミックに写し取りますし、望遠側の60mmは、少し離れた被写体にぐっと寄って、印象的な一枚をものにできます。重い機材に煩わされることなく、目の前の景色に集中できる。それこそが、旅の本当の楽しさではないでしょうか。

このレンズは、フルサイズの高画質を、もっと身近なものにしてくれます。特別な瞬間だけではなく、毎日を大切にしたいと考えるあなたにこそ、手に取ってほしい一本です。「α」を手にしてみたいけど、どのレンズを選べばいいか分からない、という方にも自信を持っておすすめします。

さあ、この「FE 28-60mm F4-5.6」をカバンに入れて、新しい写真の旅に出かけましょう。きっと、今まで見過ごしていた小さな感動に出会えるはずです。おすすめの一本です!

【HASSELBLAD】「XCD 45mm F4 P」からのポイントバックでお得にお買い替え

8月も終わりを迎えますが、まだまだ暑い日が続いております。

新製品のX2D II 100Cも発売され、HASSELBLAD製品に注目が集まっている今、お持ちの機材の見直しをする方も多いのではないでしょうか。

秋の行楽シーズンを本格的に迎える前に機材の準備を始めましょう!

本日はHASSELBLAD XCD 45mm F4 Pからステップアップにおすすめなレンズを2つのケースに分けてご紹介いたします。

HASSELBLAD XCD 45mm F4 Pは、ポータブル(Portable)を意味するPシリーズのレンズであり、Xシリーズのレンズの中でも最も軽量かつコンパクトなモデルになります。

35mm判換算で38mmの様々なシーンで広く使えるこちらのレンズは、手に取りやすい価格も相まって最初の一本としても人気があります。

しかし中には、「もう少し明るいF値のレンズが欲しい」、「コンパクトさは失わず、よりハイクオリティな撮影がしたい」とお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は、そうしたお客様に向けて

CASE1:HASSELBLAD XCD 38mm F2.5 V

CASE2:HASSELBLAD XCD 55mm F2.5 V

この2つのレンズをご紹介し、それぞれの魅力や特徴をご説明いたします。

HASSELBLADXCD 45mm F4 Pからステップアップにおすすめレンズ

CASE1:HASSELBLAD XCD 38mm F2.5 V

汎用性(Versatile)を意味するVシリーズの中で、35mm判換算で約30mmの広角レンズは風景写真の撮影にも適しており、45mmでは届かない、「もう少し広ければ」という願望を叶えてくれます。そして一般的に大口径レンズになると大きく重くなるところですが、このレンズはF2.8の明るさを持ちながら重量350gと買い替えても約30gしか変わりません。

また、高い光学性能を持っており、1億画素を超える解像度に対応しているだけでなく、アップグレードされたフォーカシング モジュールでより高速で正確なAFを実現しています。

_______________________

8月30日現在、HASSELBLAD XCD 45mm F4 Pのお買い替え時の買取見積金額!

ワンプライス買取価格:¥70,000

先取/下取交換にて見積金額10%UP:¥7,000

買取優待券をお持ちの方は見積金額3%UP:¥2,100

最大買取見積合計金額:¥79,100

>HASSELBLAD XCD 38mm F2.5 Vへのお買い替えはおおよそ¥445,600~¥447,700のお支払いで購入可能です!

_______________________

CASE2:HASSELBLAD XCD 55mm F2.5 V

CASE1でご紹介したXCD 38mm F2.5 Vと同時に発表されたHASSELBLAD XCD 55mm F2.5 V。

XCD 38mm F2.5 Vと同様にアップグレードされたフォーカシング モジュールや、1億画素を超える解像度に対応した高い光学性能を持っております。

また、35mm判換算で約43mmの画角は人の目に近い遠近感を持ち、開放のF2.8によって生み出される滑らかな柔らかいボケが魅力的なこちらのレンズ。ポートレート撮影にもおすすめで被写体を自然と浮かび上がらせてくれます。

_______________________

8月30日現在、HASSELBLAD XCD 45mm F4 Pのお買い替え時の買取見積金額!

ワンプライス買取価格:¥70,000

先取/下取交換にて見積金額10%UP:¥7,000

買取優待券をお持ちの方は見積金額3%UP:¥2,100

最大買取見積合計金額:¥79,100

>HASSELBLAD XCD 55mm F2.5 Vへのお買い替えはおおよそ¥445,600~¥447,700のお支払いで購入可能です!

_______________________

本日ご紹介したレンズは、ご購入とご売却を同時に行っていただく先取/下取交換のご利用がおすすめです!

通常価格より見積金額が10%アップ、買取優待券をお持ちでさらに3%増額いたします!

買取金額が確定しているので全国どこからでも送るだけでスムーズに売却できます。

還元されたポイントを次回のお買い物で使っても、さらにポイントが貰えるのでお得がどんどん広がります。ぜひご活用ください!

「Nikon Z fc」は、ニコンの歴史的なカメラにインスパイアされたデザインを採用したモデルです。

ヘリテージデザインと呼ばれる伝統的な造形美が反映されており、フィルムカメラ「Nikon FM2」などを基に、洗練された印象とあたたかみを併せ持つ、Z fcならではのプロポーションが実現されていると、Nikonの公式で紹介されています。

さて、「Nikon FM2」などのフィルム時代のカメラに組み合わせることを考えて、デザインされたレンズが存在します。

「Nikon Ai Nikkor 45mm F2.8P」、これは「FM3A」にキットレンズとして組み合わせることを前提に開発されたレンズです。

「Nikon Z fc」はフィルムカメラのサイズに近いところもあるのでこのレンズを組み合わせてみると、レンズを装着した状態でもかなりフィルムカメラライクなサイズとなり、絶妙なフィット感が感じられる機種であるかと思います。

フィルム時代のレンズとの組み合わせの筆頭クラスに挙げられる組み合わせではないでしょうか。

「Nikon Ai Nikkor 45mm F2.8P」の開発コンセプトは開放からよく写る高性能レンズであること、小型のFM3Aにマッチする薄型レンズであること、外観が金属で高級感があることということです。

このコンセプトのもとに設計された「Nikon Ai Nikkor 45mm F2.8P」は携帯に便利な「パンケーキレンズ」として生み出されています。

典型的なテッサータイプのレンズになりまして、厚さ17mmという薄型レンズでありながら最短撮影距離は45cmになります。

最大撮影場率は0.13倍ではありますが標準レンズとして装着し、そこそこ近寄って撮影できるので「Nikon Z fc」に組みあわせてみると、とても相性が良いのではないでしょうか。

また、特徴的な専用フードの外観はフジツボフードなどと呼ばれており、レトロで個性的なデザインが「Nikon Z fc」にとてもよく似合うと思います。

そして、このレンズがデジタルに特に相性が良い点としては、当時としても珍しいCPU内臓のマニュアルレンズであるというところです。

つまり、現代のデジタルカメラと組み合わせてもマルチパターン測光による露出計などが作動しますし、撮影状況をデータとして残せるのも良い点かと思います。

初夏の終わりに近い6月の末日ごろに長野に行く機会があり、「Nikon Z fc」「FTZII」「Nikon Ai Nikkor 45mm F2.8P」の組み合わせで撮影してみました。

すでにその時期には真夏の暑さではあったのですが、長野は比較的に気温が落ち着いており、特に夜は昼が30度を超す状況でも20度近くまで気温が下がる気候ではありました。

そのせいか、関東ではとうに盛りのおわったアジサイが元気よく咲いており見ごろといって良いくらいの状態でした。

その背後ではなぜか楓がきれいに色づいており、ここでは季節が混在しているかのようでした。

こう見てみると現代のミラーレスカメラであってもマニュアルレンズでじっくりと撮影していくのはなかなか楽しいものです。

Zシリーズのファインダーはやはり素晴らしく、ピントの山がとてもつかみやすかったです。

マニュアルレンズでじっくりピントを追い込みながら合わせていく楽しみはフィルム時代と変わらないかと思います。

その場で拡大したり、画像を確認することができるのでフィルム時代よりも気軽に撮影することができ、気軽に撮影対象を増やしていけるのはとても素晴らしいことかと思います。

このレンズは背景のボケも自然で柔らかく撮影していても気持ちのいい写真が望めます。

ピントが当たっている部分の解像もデジタル時代にも充分に通用する解像感が得られるので精細で立体感のありながら硬くなりすぎない画像を得られることができるかと思います。

訪れた際の長野の日中の気温はすでに30度を超してはいましたが標高が高いせいか、あまり湿度を感じず比較的過ごしやすい印象でした。

ただ、それでも暑いものは暑いので、見かけた甘味処に立ち寄ってみました。

ここで頂いたかき氷などはとても美味しかったです。

長野では観光地ということもあってか、このような時代を感じさせるお店などもあり散策するだけでも楽しく過ごせるかと思います。

今回、組み合わせた「Nikon Z fc」「FTZII」「Nikon Ai Nikkor 45mm F2.8P」

フィルムカメラライクな外見の「Nikon Z fc」にベストフィットする「Nikon Ai Nikkor 45mm F2.8P」はパンケーキレンズという薄型を活かし「FTZII」と組み合わせてもコンパクトにまとまったままでレトロカメラなデザインを楽しめます。

「可愛い」も「小さい」も叶って、さらに写りが良いセット。

ミラーレスカメラでオールドレンズを楽しみたい方はこの組み合わせをご検討されてはいかがでしょうか。

▼関連記事はこちら!▼

SIGMAから「Sports 200mm F2 DG OS」が発表されました。

この200mm F2というスペックは馴染みのない方も多いかもしれませんが、実は一眼レフの時代にはキヤノンやニコン、そしてコンタックスなどがこのスペックのレンズを発売してきました。

70-200mm F2.8という定番のレンズがありながら、わずかF値1段のためにズームの利便性を捨て、さらに前玉は巨大になっています。まさにプロのためのレンズ。

そのような経緯を持つスペックのレンズの再来ということで、期待が高まるばかりです。

待ちきれない新製品の発売を前に、今回は筆者が実際に使用している「Nikon AF-S NIKKOR 200mm F2G ED VR II」の作例とともに、200mm F2というスペックに思いを馳せたいと思います。

こちらが今回の主役、Nikonの200mm F2です。

200mm F2というレンズの歴史は古く、1977年に発売された「Ai Nikkor 200mm F2 ED IF」を源流としています。

当時世界で一番明るい200mmレンズとして生み出されたこちらは報道機関限定での販売だったということが物語るように、主に室内でのスポーツ競技の撮影などを目的として開発がされています。

筆者は主にこのレンズを動物撮影で使用しています。

野生動物では200mmは距離が足りないことがほとんどなので、200mmという焦点距離は特に動物園で活きてきます。

このレンズの特長は何といっても被写界深度の浅さに尽きると思います。

顔のみにピント面が来ておりそれ以外の部分は大きくぼかすことができ、ピント面を際立たせた表現が可能です。

勿論前ボケも大きくなります。立体感を強調することができます。

ボケの大きさはスペックを見れば想像に難くありませんが、解像性能も文句のつけようがありません。

使用しているボディは2000万画素クラスのD6ですが、まだまだ余裕のある描写です。

画面手前にいるカラスを虎視眈々と狙う迫力あるシーンを捉えました。分厚いガラス越しでの撮影でも安定した写りを見せてくれるのはもちろんのこと、注目いただきたいのは水の部分の描写です。トラが足を踏み入れた部分の水の形が克明に写されています。

このレンズはポートレートでも人気の高いスペックです。

200mmはポートレートで使用するレンズとしては最も長い焦点距離になることが多いかと思います。その分圧縮効果を活かしたダイナミックな一枚になります。

都心の夜景を見渡せるパーキングエリアでの一枚です。広角で撮影されることが多いスポットですが、望遠でぐっと夜景を引き寄せてみました。三脚に据えての撮影なのでISO感度を常用の最低感度である100に設定しました。ナノクリスタルコートが施されており、透明感の高い写りです。

三脚に据えてじっくりと撮るイメージのあるレンズですが、筆者の使用環境では手持ちでの撮影がほとんどです。

ひとたびスナップ撮影に持ち出せば、他の追随を許さない圧倒的な描写を得ることができます。

今回発売となるSIGMA 200mm F2 DG OSはSportsラインではありますがその重さは1800g(ソニーEマウント用の値。ライカLマウント用は1820gとなります。)と非常に軽量です。今回使用したNikon D6とAF-S NIKKOR 200mm F2G ED VR IIとの組み合わせでは合計がおよそ4.5kgのところ、例えばSIGMAの200mm F2をSONYのα9IIIに装着すれば、その総重量は約2500gと、なんとおよそ2kgもの軽量化となります。これであれば手持ち撮影もさらに快適に行うことができます。

さらなる機動力を得た200mm F2は、これまで以上に活躍の幅を広げてくれるでしょう。

他のレンズとは一線を画す強烈な個性を持つ200mm F2。

プロの方はもちろん、究極の一枚を求めるすべてのフォトグラファーにおすすめしたい1本です。

ミラーレス時代になり目覚ましい進化を遂げた今こそ、是非一度このレンズが生み出す写りを体感していただきたいです。

▼新製品「SIGMA Sports 200mm F2 DG OS」のご注文はこちら▼

▼今回使用した機材はこちら▼

【Voigtlander/Carl Zeiss】Sonnar in Summer!! ~日本の夏、クセ玉の夏~

「ゾナーインサマー」ということで、今回はクセ玉と名高いゾナータイプのレンズを使用した撮り比べをご紹介いたします。タイトルは語呂の良さが理由の半分、もう半分は夏という季節とゾナーの写りが、個人的に相性が良いのではないかと思ったからです。

使用したレンズは「Voigtlander NOKTON 50mm F1.2 X-mount」と「Carl Zeiss C Sonnar T* 50mm F1.5 ZM」の新旧2本のゾナーレンズ。年代もマウントも違うこれらを「FUJIFILM X-Pro3」に着けて、夏らしい被写体を求めて撮影に向かいます。

ゾナーレンズの印象として、総じて「クセ玉」という評価が多いように感じますが、皆さんはどのような印象を持たれていますか。独特なボケ味やフォーカスシフトなど、使いづらいという評価を耳にして敬遠しがちな方も多いと思います。

なぜそんなクセのあるレンズをあえて使うのか、最初は筆者もそのように考えている一人でした。私がちょうどVoigtlanderのXマウント用レンズにハマりだした頃、中望遠単焦点が発売されるということでお迎えしたのが今回の使用レンズである「Voigtlander NOKTON 50mm F1.2 X-mount」でした。

使用していた当時は独特な描写をするレンズだな、程度に考えており、しばらくしてボディを新調する際に下取りに出してしまったのです。

やがて何本かレンズを試す日々が続いた頃、ふと以前撮った写真を見返した折りに、このレンズで撮った写真の良さを再認識することになります。滲んで広がるような独特なボケ、他のレンズには感じられなかった妙な立体感、写真というよりは絵画に近いような被写体の輪郭の描き具合など、このレンズをもう一度使いたいと思わせるには十分でした。

本題に入る前に、まずはゾナーについての説明から始めましょう。

「Sonnar」とは、Carl Zeiss社に在籍していたレンズ設計士‘‘ルートリッヒ・ベルテレ’’が、自身が開発したレンズである「Ernostar(エルノスター)」を元に開発したレンズ及びレンズ構成のことです。1932年にZeiss Ikon用に「Sonnar 5cm F1.5」が作成され、大口径レンズとして当時は人気を博したレンズ構成でした。今では大口径レンズはダブルガウス型などの他のレンズ構成が主流ですが、コーティング技術や硝材の乏しかった時代では、レンズ枚数の割に小型化が可能なゾナーは重宝されたそうです。

しかし技術の発達と共にレンジファインダーから一眼レフへの過渡期が到来、大口径レンズは他のレンズ構成に取って代わられる事となり、現在に至ります。ただその独特なボケ味や高コントラストな写りなど、レンズとしての魅力はマウントアダプターの普及によって現代で再評価を受けることになります。

ちなみに今回使用した「Carl Zeiss C Sonnar T* 50mm F1.5 ZM」は、上で紹介した「Sonnar 5cm F1.5」を現代に復刻したレンズであり、その写りはゾナーの源流と言っても過言ではありません。

・ ・ ・

ではここからは肝心の撮り比べをご紹介していきます。まずは“最短撮影距離”を見比べるべく、物珍しい花を撮影しました。

こちらは”時計草(トケイソウ)”と言って、その名の通り花が時計に似ていることが由来です。中央から伸びている上段の3本がめしべ、下段に位置する5本がおしべであり、時計の秒針や時針のようにも見えます。かなり立体的な造形のためF11程度まで絞って撮影しました。

特筆したいのが「Voigtlander NOKTON 50mm F1.2 X-mount」で撮影された上の写真です。中望遠レンズの最短撮影距離は0.8m~1mと長めのものが多い中で、0.39mという驚異的な近接性能を有しています。これがかなり使いやすく、わざわざほかのレンズに付け替えなくて済む一因になっています。また、どちらのレンズも絞り込むことで癖のある描写は立ち消えて、高コントラストでみずみずしい写りを捻出してくれます。

・ ・ ・

続いては“ボケ味”の比較です。開放絞りでの撮影で、2本にどんな違いが表れるか比較しましょう。

Carl Zeiss C Sonnar T* 50mm F1.5 ZM(開放F1.5)

撮影したのは“百日紅(サルスベリ)”の花です。なるべくゾナーの持つ特徴的なボケがしっかりと見て取れるような被写体を選びました。ピントを合わせたのは枝の真ん中についた花の中心部ですが、これを狙って撮るのは正直骨が折れました。レンズからファインダーに映し出される像がこのままの見た目なため、どこからがピントの境目なのか判断がつかず、目を凝らして撮影したものです。

どちらも同じレンズ構成のため違いは出にくいかと思われましたが、「Carl Zeiss C Sonnar T* 50mm F1.5 ZM」の方がコントラストが少し低く、よりオールドレンズチックな写りになっています。対して「Voigtlander NOKTON 50mm F1.2 X-mount」は開放からしっかりと高コントラストを維持しているように見えます。やはりレンズ構成が球面レンズのみの前者と、異常分散ガラスを使用している後者の違いが浮き彫りになった結果と言えます。

撮影中に感じた点としては、「Carl Zeiss C Sonnar T* 50mm F1.5 ZM」はピントのピークとコントラストのピークにズレがあることが挙げられます。絞り開放に近い状態で特に感じられ、ピントの山があたかも2箇所あるように見えるのです。マウントアダプターを使用した撮影での注意点と言えるでしょう。使えば使うほど不思議な魅力のあるレンズです。

・ ・ ・

ここからはそれぞれの作例をご紹介します。まずは「Voigtlander NOKTON 50mm F1.2 X-mount」からです。

夏空の下、植物の手入れをする方々の背中とその花々のカットです。フルサイズ換算75mmの圧縮効果によって、遠景から近景まで立体感もありつつ収まりの良い描写です。普段標準〜広角域でのスナップが多い筆者ですが、中望遠でのスナップも新鮮な気持ちになれて、新しい発見が生まれます。

今回のメインであるひまわりです。あいにく前日までの悪天候でうつむき気味ですが、覗き込むようにして撮影。ピントの合った部分はくっきりと、アウトフォーカス部に行くに従って膨張するようなボケが広がります。

このボケ味のおかげか、他のレンズの描写とは異なる、独特な魅力があるように思えて仕方ありません。自然な描写かと言われるとそうではないかもしれませんが、記憶に残るような印象的な写りをします。冒頭で絵画の様と喩えましたが、まるで風景を描き起こしたかのような印象を与えてくれる、そんなレンズです。

撮影は8月の半ばでしたので、蓮の花も見頃を終えていました。稲穂も早いものは色づき垂れ初めているよう。暑い日が続きますが、こうしてカメラを持ち出すことで季節の変化にも機敏に反応できるのは、何だか得をした気分になります。

・ ・ ・

続いて2本目、「Carl Zeiss C Sonnar T* 50mm F1.5 ZM」の作例です。

昔の日本家屋を再現したスペースがあったので、よりオールドレンズチックな写りを期待して「Carl Zeiss C Sonnar T* 50mm F1.5 ZM」にレンズを付け替えました。結果は上々で、木材の落ち着いた色合いや食器類の光沢などが良い意味でレンズの描写とマッチしています。フィルムシミュレーションもクラシッククロームやクラシックネガなど、ネガフィルム調のものが相性が良いと感じました。

先ほどと同じ被写体を比較用に撮影。蓮の花では画面下のハイライト部分に色収差が、稲穂では若干のコントラスト低下が見られます。これらをクセと捉えるか、味と捉えるかでこのレンズの評価も変わってくるでしょう。個人的にはこれも一つのスパイスとして、作品を調理する際の隠し味として使えたら理想的です。

ひまわり畑の中で撮影に勤しむ方を、中望遠ならではの画角で切り取りました。大きな前ボケが立体感を強調して、より印象的な仕上がりになったかと思います。

やはりこのレンズの描写にはクラシックネガが似合います。ネガフィルムの不安定とも言える色味に収差をマッチさせることによって、いい意味でデジタルでは出せない色味を作り出すことが可能です。

昨今はAI写真技術の進歩によってスマートフォンなどでもこういった加工ができるようになりましたが、こういった描写のルーツやその背景にあった歴史を知ることによって、より作品に深みを持たせることができるのではないかと思います。

今回はゾナーレンズの描写にスポットを当てた内容となりましたが、いかがでしたか。

クセ玉と言うには少しオーソドックスな描写のレンズのご紹介だったかもしれませんが、レンジファインダー機用のレンズなどを含めるとまだまだ数のあるゾナーレンズ。その魅力を少しでも皆様に知っていただけたなら幸いです。

最後に、“クセ”と言う言葉は悪い意味だけではありません。クセになる味、など独特な魅力という意味でも使われるこの言葉、ぜひポジティブに捉えて皆様の作品づくりに生かしていただければと思います。

▼ 今回の使用機材 ▼

「新品はインターネットからのお買い物で安心安全の2年保証付き!」

▼ 中古はこちらから ▼

8月も残すところ数日を残すばかりとなり、暑さは続くものの9月まであと少しとなりました。

暑さがよく言えば得意ではない、はっきり言うなら嫌いな筆者としては早く過ごしやすい日々に到来してほしいところです。

過ごしやすい気温で迎えたい秋の行楽シーズン、使いやすいけど別のレンズを使用してみたいとなりがちなキットレンズに新たに2つの選択肢を用意してみました。

静止画メイン、動画メインと多々あるとは思いますが、旅先でも携行しやすい小型なレンズでこの秋の思い出や今しか撮影できない景色を撮影してみてはいかがでしょうか。

本日は Panasonic LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6 S-R2060 からお買い替えにおすすめなレンズを2つのケースに分けてご紹介いたします。

LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6 S-R2060は小型軽量ながら、超広角20mmから標準域60mmまでの焦点距離をカバーし、キットレンズにも多く採用される幅広いシーンで活躍する標準ズームレンズです。特に広角付近では最短撮影距離15cmで静止画での日常スナップ、もしくは広角を活かしてVlogなどの動画にもおすすめのレンズです。

しかし中には「小型軽量は損なわず、より静止画に向いたよくボケるレンズがほしい!」もしくは「小型軽量は損なわず、もっと明るく超広角で取り回しやすい動画に向いたレンズがほしい!」とお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は、そうしたお客様に向けて

CASE1:SIGMA Contemporary 28-70mm F2.8 DG DN (ライカSL/TL用)

CASE2:SIGMA Contemporary 16-28mm F2.8 DG DN (ライカSL/TL用)

この2つのレンズをご紹介し、それぞれの魅力や特徴をご説明いたします。

Panasonic LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6 S-R2060からお買い替えにおすすめレンズ

CASE1:SIGMA Contemporary 28-70mm F2.8 DG DN (ライカSL/TL用)

このレンズへの買い替えの最大の魅力は、ズーム全域でF2.8の明るさを維持する大口径レンズでありながら、Art ラインに匹敵する高い光学性能はそのままに小型軽量化を実現している点にあります。いまお使いのレンズから質量は約120g、長さは約20mm増えるだけで携行性は損なわれません。F2.8の明るさは薄暗い室内でもISO感度を低く抑え、ノイズのないクリアな画質を実現し、被写体を際立たせる美しく滑らかなボケ味を生み出します。ゴーストに配慮した設計に加え、スーパーマルチレイヤーコートとナノポーラスコーティングを採用したことで優れた逆光性を持ち、屋外でのポートレート撮影におすすめです。

_______________________

2025年8月29日現在、Panasonic LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6 S-R2060のお買い替え時の買取見積金額!

ワンプライス買取価格:¥18,600-

先取/下取交換にて見積金額10%UP:¥1,860-

買取優待券をお持ちの方は見積金額3%UP:¥558-

最大買取見積合計金額:¥21,018-

>SIGMA Contemporary 28-70mm F2.8 DG DN (ライカSL/TL用) へのお買い替えはおおよそ¥58,800~¥68,100のお支払いで購入可能です!

_______________________

CASE2:SIGMA Contemporary 16-28mm F2.8 DG DN (ライカSL/TL用)

このレンズへの買い替えは、超広角16mmをカバー、F2.8通しの明るさに、質量はいまお使いのレンズから約100g、長さ約20mm増えるだけという携行性の高さはほぼ変わらない点が魅力です。またΦ72mmのフロントフィルターが装着可能なことにより、超広角撮影で多用されるPLフィルターやNDフィルターなどがより使いやすくなります。俊敏で静粛なAF、焦点距離を変えても全長は変わらずコンパクトさをキープするインナーズーム方式の採用は、ジンバルでの撮影やVlog撮影などで強みを発揮します。静止画はもちろんですが動画撮影におすすめのレンズです。

_______________________

2025年8月29日現在、Panasonic LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6 S-R2060のお買い替え時の買取見積金額!

ワンプライス買取価格:¥18,600-

先取/下取交換にて見積金額10%UP:¥1,860-

買取優待券をお持ちの方は見積金額3%UP:¥558-

最大買取見積合計金額:¥21,018-

>SIGMA Contemporary 16-28mm F2.8 DG DN (ライカSL/TL用)へのお買い替えはおおよそ¥75,800~¥92,800のお支払いで購入可能です!

_______________________

本日ご紹介したレンズは、ご購入とご売却を同時に行っていただく先取/下取交換のご利用がおすすめです!

通常価格より見積金額が10%アップ、買取優待券をお持ちでさらに3%増額いたします!

買取金額が確定しているので全国どこからでも送るだけでスムーズに売却できます。

還元されたポイントを次回のお買い物で使っても、さらにポイントが貰えるのでお得がどんどん広がります。ぜひご活用ください!

【Leica】「ライカI」から100年、聖地・ウェッツラー訪問 | オスカー・バルナックの視線を追体験する旅

BEST BUY LibraryLeicaM11 / M11-P / M11-DMapCamera 31st Anniversaryやさしいカメラ記事単焦点を楽しむ夏旅夏満喫旅

マップカメラの31周年創業祭がついにスタート!日頃お客様からご愛顧をいただき、今年で31周年を迎えることが出来ました。創業祭に併せ、毎年テーマを決めてお客様に楽しんでいただけるシリーズブログを執筆していますが、2025年は「BEST BUY」がテーマです。

新しい機材との出会いは、いつも胸が高鳴るもの。しかし、選択肢が多すぎて迷ってしまうこともあります。この「BEST BUY」シリーズは、そんなあなたの疑問や悩みに寄り添い、本当に「買ってよかった」と思える逸品をマップカメラスタッフが厳選してご紹介します。性能、使い心地、そして所有する喜び。手に取るたびに新たな発見がある、そんな魅力溢れる製品の世界へ、ようこそ。

ライカを持つ人にとって、いつか必ず訪れたい場所があります。それがドイツのウェッツラー、ライカ本社の所在地です。昨年、私は「Leica M11」を手に入れました。自分にとっての“BEST BUY”を携えて、ライカの聖地を巡る旅に出たのです。近隣国で撮影する用事があり、日本から行くよりは近い!と無理をして日帰りドイツ旅の時間を捻出。他の国と言ってもヨーロッパ内での移動ですから、国内線のような気軽さでドイツに行きました。

なお今回の記事では、「Leica M11」で撮影された写真にはキャプションを付けています。

Leica M11 + ズミルックス M50mm F1.4 11714

滞在している国の空港にて、小さな飛行機を待つ

Leica M11 + ズミルックス M50mm F1.4 11714

まもなくドイツへ発ちます

Leica M11 + ズミルックス M50mm F1.4 11714

赤い飲み物を際立たせるためには、この構図

Leica M11 + ズミルックス M50mm F1.4 11714

閉まっている空港のレストラン内部をシャッター越しに撮影。テーブルに光が斑に当たる

Leica M11 + ズミルックス M50mm F1.4 11714

フランクフルト・アム・マイン空港着。離れたところに駐機し、建物まではバスで移動します

1. Leicaの魂が宿る「ライツ・パーク」

ドイツのフランクフルト・アム・マイン国際空港から配車アプリでタクシーに乗り、向かうこと1時間弱。目の前に現れたのは、現代的でありながら、どこか温かみのある広大な敷地でした。ここが、ライカ本社をはじめとする複数の建物群がある、「ライツ・パーク」です。

敷地内には職人さんの作業風景をガラス越しに見学できるスペース、歴代のライカがずらりと並ぶ展示、ライカの哲学を学べるミュージアムとミュージアムショップ、ライカならではの作品が飾られたギャラリー、そしてカフェやホテルなどもあります。残念ながら、私が訪れた月曜日はカフェが定休日でした。以前このカフェで買ったというチョコレートをいただいたことがあり、ぜひ寄りたいと思っていたのですが残念です。

いまからちょうど100年前の1925年に、世界ではじめて35mmカメラが量産されました。それが「ライカI」です。最新のテクノロジーと、100年にわたって受け継がれてきた職人の手仕事が共存するライツ・パーク。その風景を切り取るのに複数のカメラを使いましたが、「M11」を使うたびに単なるカメラメーカーではない、ライカというブランドの奥深さを再認識させられました。私がこの「M11」を“BEST BUY”だと感じる理由は、ここにあります。それは単に高性能なカメラだからではありません。ライカの歴史、哲学、そして職人たちの情熱をすべて内包していると感じるからなのです。

それではライツ・パークの様子をお楽しみください。

ライツ・パークに到着

Leica M11 + ズミルックス M50mm F1.4 11714

トレイルコースまである広い敷地に、ライカの赤バッジがついた建物が点在

ミュージアム、ギャラリーなどが入った建物

中に入ると、平面と立体で表現された円がお出迎え

屋外にもこのようなものがいくつかあり、見逃せません

自動ドアから入ると「100」のモニュメントで、「ライカI」から100年を表現

他にもたくさんの展示がありますが、訪れたときのお楽しみとさせてください。日本では敷地に入るのを制限されることも多いですが、ライカ社をはじめとする海外の企業はミュージアムを併設して歓迎してくれることが多くあり、嬉しい限り。

2. あのアイゼンマルクト、バルナックの視線

ライツ・パークを堪能した後、私は路線バスに乗り、数キロ離れたアイゼンマルクト広場へ向かいました。バスを降りるとライカのロゴマークがついた大きなビルが目に飛び込んできました。現在はライカマイクロシステムズの社屋で、以前はライツ社がここにありました。ライツ社のフォト部門が独立して現在のライカカメラ社ができたのです。しかし目的地はそのビルではありません。バス停から少し歩くと、古い石畳と可愛らしい建物が並ぶ、小さな広場が現れます。こここそ、35mmライカの物語が始まった場所です。

1914年、オスカー・バルナックは、ここで試作機「ウル・ライカ」を構えました。映画フィルムを転用した小型カメラ「ウル・ライカ」は、現在の35mmフィルムカメラの祖となりました。バルナックがこの広場で世界初の35mmカメラによる撮影を行った、という事実は今もなお語り継がれているのです。

そして、その時の風景が、奇跡的に今もあまり変わらぬ姿で残っています。石畳の広場の中央に建つ、白壁に茶色の木組みが美しい建物。白い桟が印象的な窓と、1階の優美なアーチを描くショーウィンドウが、まるでタイムスリップしたかのよう。そんな感覚に包まれながら、私もまた「M11」を構えました。地面には「UR-LEICA / FIRST LEICA PICTURE WAS TAKEN HERE 1914」と書かれたマンホールの蓋のような印があり、親切です。バルナックがかつて立ったであろう場所に立ち、彼が見たであろう風景を追体験する。「M11」のファインダー越しに、時を超えてバルナックと繋がっているような、不思議な感動が込み上げてきました。

「M11」で撮った写真を見返すと、ライカ社が公開しているバルナックの撮影当時の写真と、驚くほど同じ姿をしています。100年以上の時の流れで世界は大きく変わりましたが、ここアイゼンマルクトの風景は変わることなく、ライカの歴史を見守り続けてきたのです。

Leica M11 + ズミルックス M50mm F1.4 11714

降りたバス停と、その奥に見える赤いロゴ

Leica M11 + ズミルックス M50mm F1.4 11714

ライカマイクロシステムズ社屋には「Leica」のフラッグが揺れます

Leica M11 + ズミルックス M50mm F1.4 11714

目的地に向かうも、正確な場所を知っているわけではないので彷徨います

Leica M11 + ズミルックス M50mm F1.4 11714

アーチが綺麗です。奥にピントを合わせることで、あそこに誰かが現れるのではないかという物語性がでてきます

繋がっているのか別なのか、なんだか不思議な建物です

Leica M11 + ズミルックス M50mm F1.4 11714

教会にもお邪魔しました

美しい曲面を描く立派な教会の天井

Leica M11 + ズミルックス M50mm F1.4 11714

お店の奥の扉に、美しい光が当たります

Leica M11 + ズミルックス M50mm F1.4 11714

存在感を放つ金色の白鳥が、道行く人を見つめます

Leica M11 + ズミルックス M50mm F1.4 11714

ステージ衣装を着たマネキンが立つショーウィンドー

Leica M11 + ズミルックス M50mm F1.4 11714

ついに、あの有名な写真と同じ広場を見つけました。同じように三角屋根の先を切って撮影

Leica M11 + ズミルックス M50mm F1.4 11714

説明書きがありました。さすが聖地です

Leica M11 + ズミルックス M50mm F1.4 11714

足元には「UR-LEICA」。ライカの美しいフォントにもご注目

かわいいレストランの日陰で食事をする人々をうらやましく思いながら、帰路へ

そろそろ空港に戻らないと、宿泊しているホテルがある国への最終便にも間に合いません。うしろ髪を引かれながら、バタバタとアイゼンマルクトを後にします。せめてジェラートのひとつでも食べられたらよかったのですが、また訪れることとしましょう。

3. 私のBEST BUY「Leica M11」、そしてライカを持つ喜び

私はこの旅で「M11」をBEST BUYだと確信しました。それは単に写りが良いからだけではありません。ライツ・パークで感じた最新のテクノロジーと職人の技、そしてアイゼンマルクトで触れたライカの「始まり」が、このカメラには凝縮されているからです。

「M11」は、単なる道具ではありません。ライカの歴史そのものを手にしている感覚を与えてくれます。この旅では、正直に言って時間との戦いでした。フランクフルトからライカ社まではスムーズでしたが、アイゼンマルクトからの帰路は配車アプリが使えず、大幅に遅れるバスや電車を乗り継ぐという苦労がありました。

それでも、ライカの聖地を訪れた価値は十分にありました。苦労してでもその場所に辿り着き、「M11」でシャッターを切った一枚一枚に、この旅の記憶とライカ100年の歴史が深く刻まれています。この感動は、他のどんなカメラでも味わうことはできなかったでしょう。

「M11」は、私にとってかけがえのない相棒となりました。これからも、このカメラが多くの物語を紡いでくれることでしょう。そして、ライカを持つ喜びは、ただ写真を撮ることではなく、その一枚一枚に込められた深い歴史と哲学を感じることにあるのだと、この旅を通じて改めて実感したのです。

スタッフおすすめの「BEST BUY」お楽しみいただけましたでしょうか。連載はこちらの記事が最終回でした。今回の連載が皆さまにとって新たな製品と出会うきっかけとなれば幸いです。

まだまだ暑い日が続きますが、8月も折り返しを過ぎ徐々に秋の足音が聞こえ始めました。

秋と言えば、過ごしやすい気候である事から「〇〇の秋」の様に称される事もしばしば。

まだ暫くは残暑も続く事は想像に難くありませんが、「撮影の秋」に向けて機材の準備を始めましょう!

本日は「Canon RF24mm F1.4 L VCM」からお買い替えにおすすめレンズを2つのケースに分けてご紹介いたします。

「Canon RF24mm F1.4 L VCM」は、大口径F1.4と広角24mmの組み合わせにより、風景から星景、スナップまで幅広いシーンで活躍するRFマウント用の単焦点レンズです。

「VCM (Voice Coil Motor)」による高速・高精度なAFと、動画撮影に配慮した設計が特徴で、静止画・動画クリエイターの両方に適しています。

その一方で、「やはりポートレート撮影も行いたい」「ズームも欲しい」と思う方もいるかと思います。

今回は、そうしたお客様に向けて

CASE1:Canon RF50mm F1.4 L VCM

CASE2:Canon RF15-35mm F2.8 L IS USM

この2つのレンズをご紹介し、それぞれの魅力や特徴をご説明いたします。

Canon RF24mm F1.4 L VCMからお買い替えにおすすめレンズ

CASE1:Canon RF50mm F1.4 L VCM

Canon RF50mm F1.4 L VCMはRFマウント用の高性能な標準単焦点レンズです。

「Canon RF24mm F1.4 L VCM」と同じく「VCM(Voice Coil Motor)」を採用しております。

50mmの画角は広角だと使いにくくなってしまうポートレート撮影に強くなります。

風景写真よりも人物撮影の方が頻度が高いと感じる方にオススメのレンズです。

_______________________

8月28日現在、Canon RF24mm F1.4 L VCMのお買い替え時の買取見積金額!

ワンプライス買取価格:¥157,000

先取/下取交換にて見積金額10%UP:¥15,700

買取優待券お持ちの方は見積金額3%UP:¥4,710

最大買取見積合計金額:¥177,410

>Canon RF50mm F1.4 L VCMへのお買い替えはおおよそ¥31,390~¥35,410のお支払いで購入可能です!

_______________________

CASE2:Canon RF15-35mm F2.8 L IS USM

Canon RF50mm F1.2L USMと比べると開放F値は落ちてしまいますが、ズーム全域で開放F値2.8という、純正RFズームレンズ内で最も明るいF値を実現したレンズです。

広角から標準域までカバーできるため、構図の自由度が高くなります。

また、静止画撮影時の手ブレ補正効果が最大5段内蔵されているため、暗所での撮影にも強いレンズです。

_______________________

8月28日現在、Canon RF24mm F1.4 L VCMのお買い替え時の買取見積金額!

ワンプライス買取価格:¥157,000

先取/下取交換にて見積金額10%UP:¥15,700

買取優待券お持ちの方は見積金額3%UP:¥4,710

最大買取見積合計金額:¥177,410

>Canon RF15-35mm F2.8 L IS USMのお買い替えはおおよそ¥72,390~¥134,440のお支払いで購入可能です!

_______________________

本日ご紹介したレンズは、ご購入とご売却を同時に行っていただく先取/下取交換のご利用がおすすめです!

通常価格より見積金額が10%アップ、買取優待券をお持ちでさらに3%増額いたします!

買取金額が確定しているので全国どこからでも送るだけでスムーズに売却できます。

還元されたポイントを次回のお買い物で使っても、さらにポイントが貰えるのでお得がどんどん広がります。ぜひご活用ください!