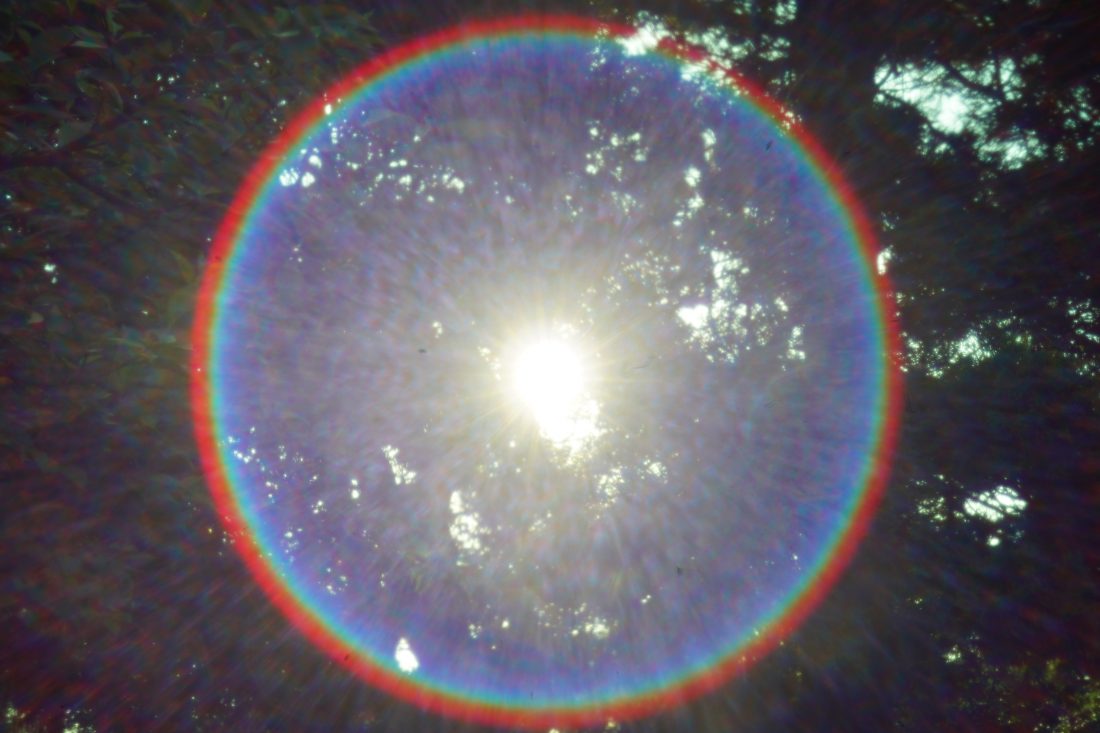

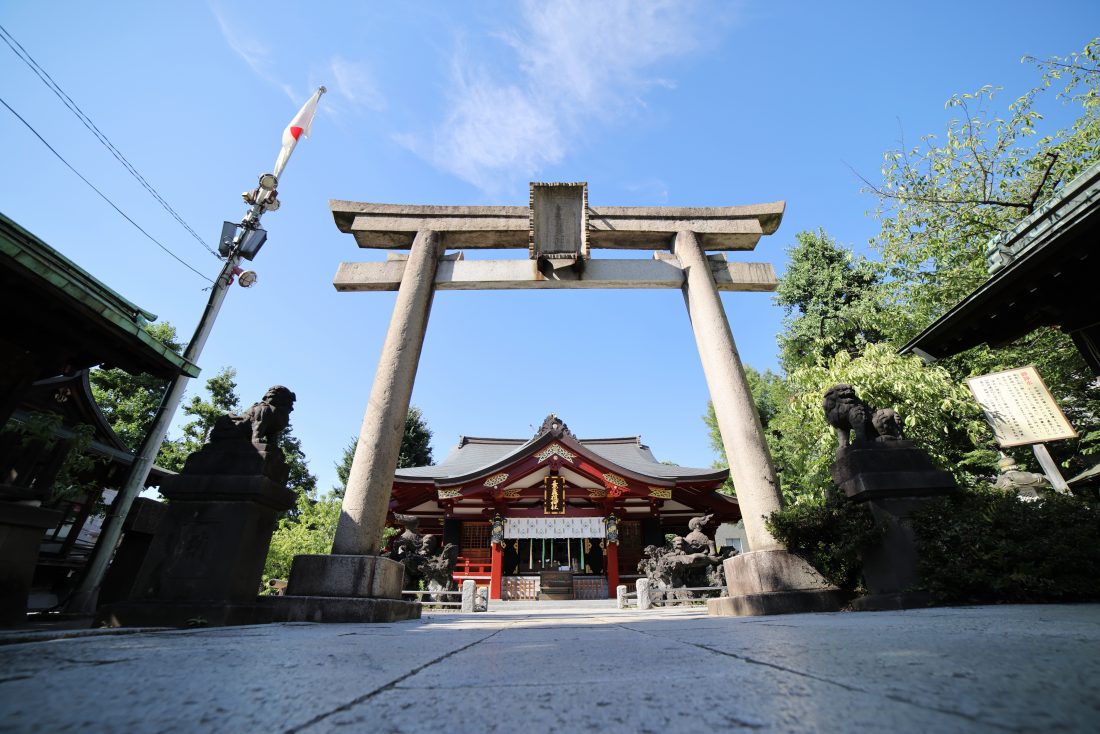

Leica Q3(Leica Eternal,28mm,f7.1,1/50秒,ISO100)

「残暑」という言葉では言い表せないような連日の暑さです。

休みの日はどうしてもクーラーの効いた部屋に閉じこもってしまいがちに…

ただそれでは体がなまってしまいますし、何より撮影欲が満たされません。

暑さ対策、水分補給を万全にして、いざ撮影に!

お伴のカメラは、なるべく小型軽量に。それでいながら写りには妥協したくない。

そんな贅沢な願いをかなえてくれるのが、Leica Q3です。

ベストセラー機Q2の性能を大幅にグレードアップ。

トリプルレゾリューション技術を取り入れた6000万画素 裏面照射型CMOSセンサーを搭載。

位相差検出方式を追加したハイブリッドオートフォーカスシステムを新たに採用しています。

また、チルト式の背面液晶モニターの採用やUSB Type-C端子での充電が可能になるなど、使い勝手も向上。大変取り回しの良いカメラに仕上がっています。

さらに撮影時の楽しい機能として、写真を印象的な仕上げに演出できる「Leica Looks」を「Leica FOTOS」からダウンロードできるようになりました。

カメラ本体にプリインストールされているスタンダード・ビビッド・モノクロなどの“Core Looks”のほかに、コンテンポラリー・エターナルなどライカが独自時開発した“Essential Looks”、著名な写真家の世界観が再現できる“Artist Looks”がインストールできます。

“Essential Looks”・“Artist Looks”は、現在(2025年8月27日)の時点で10種類。

そのうちカメラに一度にインストールできるのは最大で6種類までなので、どのLookを使うか毎回撮影に出かける前にあれこれ選択する必要があります。これがなかなかに悩ましいところ…

MapCameraのStockShotでは、以前この「Leica Looks」を特集したことがあります。

「What is Leica Looks?」と題して、スタッフがQ3・SL3を用いて様々な「Leica Looks」の魅力を紹介しています。

選択に迷ったら、是非こちらを参考にしてみてください。

・・・・・

今回はJR山手線の高輪ゲートウェイ駅から浜松町駅のあたりを散策。

2020年3月に開業した高輪ゲートウェイ駅。およそ半世紀ぶりの新駅とあって、開業当時妻と見物に行ったのですが、その後は車窓から周辺を眺めるだけでした。

あれから5年あまり、どんなふうに発展したのか興味があったのですが…

実際、駅改札口周辺はかなり変化していました。

開業当時は高架上の改札口を出るとすぐ地上に下りる階段があったと思うのですが、改札前は広場のような空間に。

水遊びできるような噴水があり、この猛暑のなか子どもたちが遊んでいました。

そしてそのまま大きな商業施設と直結。まだ本格的なオープン前でしたが、開いているカフェには多くのお客さんが。

5年前とはえらい違いだなぁ… なんて感心していたのですが、その施設を出て地上に下りると、一面工事中の状態。まだまだ開発途中といった感じでした。

Leica Q3(Leica Classic,35mm,f2.8,1/1600秒,ISO100)

クレーン車やショベルカーが間近に置いてある様子は、普通の工事現場では見られないもの。

ハイコントラストな「Leica Classic–CLS」で背景の雑多な雰囲気を少し飛ばしてみました。クレーン車の黄色も見た目よりかなり抑えた印象に。

【

Leica Q3(Leica Standard,28mm,f1.7,1/6400秒,ISO100)

Leica Q3(Leica Classic,28mm,f1.7,1/1600秒,ISO100)

こうして並べてみるとその差は一目瞭然。「Leica Classic–CLS」は、クラシックの名の通り古い映画の1コマのように。背景は近代的ですが。

Leica Q3(Leica Monochrom High Contrast,35mm,f2.0,1/1000秒,ISO100)

土埃の汚れが目立つキャタピラ部分もモノクロームなら重厚感ある雰囲気に。

Leica Q3(Leica Monochrom High Contrast,35mm,f2.5,1/2000秒,ISO100)

Leica Q3(Leica Monochrom High Contrast,35mm,f2.5,1/2000秒,ISO100)

駅隣にも大きな建造物が建設中。周囲に設置された柵の間を作業員の方に交じりながら進んでいきます。

Leica Q3(Leica Monochrom High Contrast,35mm,f4,1/25秒,ISO800)

Leica Q3(Leica Monochrom High Contrast,35mm,f4,1/25秒,ISO800)

線路の下をくぐる時は、背を屈めないといけませんでした。なんとも迷路を探検している気分。

Leica Q3(Leica Classic,28mm,f2.8,1/640秒,ISO100)

Leica Q3(Leica Classic,28mm,f2.8,1/640秒,ISO100)

線路を離れ脇道に入ると、マンションの間を流れる運河に出ました。両脇に遊歩道が続いていたのですが、平日の昼間に歩く人はいず、山手線沿線とは思えない閑散とした光景が広がっていました。

「Leica Classic–CLS」の描写は、まるで現実感を伴わないスクリーンに映し出されたような画に。

Leica Q3(Leica Teal,28mm,f5.6,1/400秒,ISO100)

今度は「Leica Teal–TEL」で。こちらも映画のような雰囲気ですが、「Leica Classic–CLS」よりもブルーが出ているので、自然なトーンに。

どちらのLookも、こういう人の気配を感じさせない都市風景に合いそうです。

Leica Q3(Leica Brass,35mm,f4,1/160秒,ISO100)

屋形船の色味を出したくて「Leica Brass–BRS」で。温かみのある色彩で、まるでネガフィルムで撮った昭和の風景といった感じに。

Leica Q3(Leica Monochrom High Contrast,28mm,f1.7,1/2500秒,ISO100)

浜松町に近づく途中、どうしても見ておきたいところが。

狭い川に何艘かの屋形船が浮かんでいる光景は、山手線の車窓からいつも見ていて気になっていたのですが、実際に通るのは初めて。

ただ残念ながら近くまではいけませんでした。

Leica Q3(Leica Monochrom High Contrast,50mm,f4,1/125秒,ISO100)

Leica Q3(Leica Monochrom High Contrast,50mm,f4,1/125秒,ISO100)

50mmの画角にクロップして撮影。ハイコントラストと言いますが、中間色もよく出ていてグラデーション豊か、かつ緻密に表現されています。

Leica Q3(Leica Eternal,75mm,f4,1/160秒,ISO125)

Leica Q3(Leica Eternal,75mm,f4,1/160秒,ISO125)

今度は75㎜に、そして「Leica Eternal–ETN」を使ってみました。

彩度も上がり一気に鮮やかな雰囲気に。川面に映る提灯の灯りは、このLookにすることで印象的になりました。

昼頃から撮り始め、気が付けば夕刻の時刻に。

強い日差しはなくなりましたが、それでも気温は高いまま。汗びっしょりになりながらも、気分は満たされていました。

Leica Looksをあれこれ選択しながらの撮影は、暑さをちょっぴり忘れさせてくれるものでした。

ARTISAN&ARTISTから発売された「ライカQ/Q2/Q3専用カメラケース LMB-Q123」は、グリップ部にふくらみがありホールドしやすくオススメです。

Leica純正にないカラーも、個性的でオシャレ!

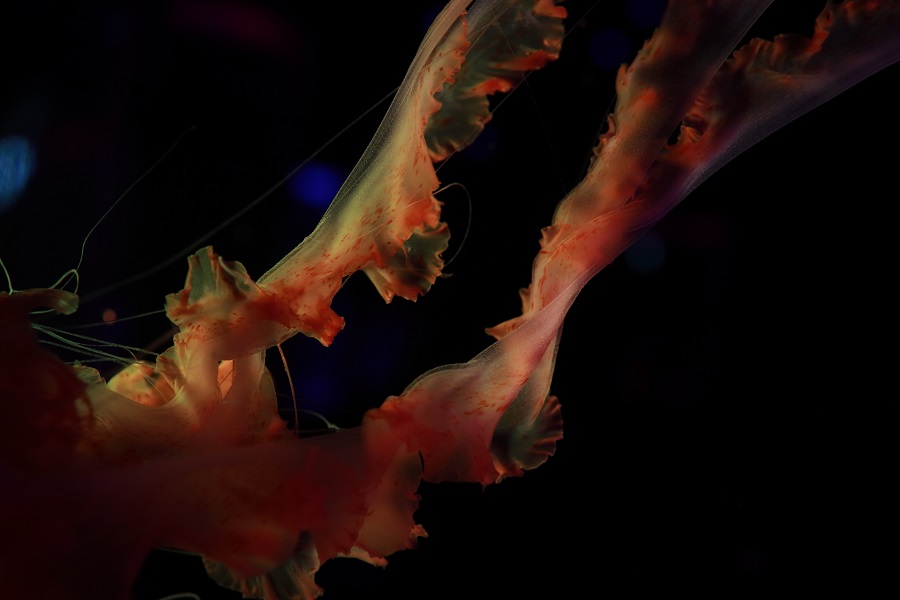

せっかくFUJIFILMのカメラを持っているので、いろいろなフィルムシミュレーションを試してみました。

せっかくFUJIFILMのカメラを持っているので、いろいろなフィルムシミュレーションを試してみました。

これはサンゴの下の方にいた魚にカメラを向けてズームしたところ、ちょうど目が合ってしまったような写りです。カメラ目線になっている魚が可愛いです。

これはサンゴの下の方にいた魚にカメラを向けてズームしたところ、ちょうど目が合ってしまったような写りです。カメラ目線になっている魚が可愛いです。 せいぜい2mぐらいだったと思いますがですが、潜って珊瑚の下を覗いたら魚がいました。とてもきれいに撮れています。撮影時の記録画質はRAW+LF(jpeg)ですが、今回ここにご紹介している写真はすべてjpegです。補正等なにもしないで投稿しています。正直、嬉しい驚きです。

せいぜい2mぐらいだったと思いますがですが、潜って珊瑚の下を覗いたら魚がいました。とてもきれいに撮れています。撮影時の記録画質はRAW+LF(jpeg)ですが、今回ここにご紹介している写真はすべてjpegです。補正等なにもしないで投稿しています。正直、嬉しい驚きです。

水面から下にカメラを向けて撮りました。TG-7には1/2.3 型のセンサーが搭載されています。コンパクトデジタルカメラでよく採用されているセンサーサイズです。フルサイズカメラの撮像素子の1/30の面積です。それでもこんな立体感のある描写になります。

水面から下にカメラを向けて撮りました。TG-7には1/2.3 型のセンサーが搭載されています。コンパクトデジタルカメラでよく採用されているセンサーサイズです。フルサイズカメラの撮像素子の1/30の面積です。それでもこんな立体感のある描写になります。 広角端の25mmで撮っています。至近距離でこのような大きな魚を撮るとなかなか迫力のある描写になります。この時は、このような魚が何匹も私を追い抜くように過ぎ去っていきました。

広角端の25mmで撮っています。至近距離でこのような大きな魚を撮るとなかなか迫力のある描写になります。この時は、このような魚が何匹も私を追い抜くように過ぎ去っていきました。 海の中で撮影すると、自分自身が静止できなかったり、浮いている状態など特に最初は不思議な感覚になります。でもそんな環境で簡単にサクサクと、しかも良い画質で撮影できるTG-7はアウトドアを楽しむのに最適なカメラです。

海の中で撮影すると、自分自身が静止できなかったり、浮いている状態など特に最初は不思議な感覚になります。でもそんな環境で簡単にサクサクと、しかも良い画質で撮影できるTG-7はアウトドアを楽しむのに最適なカメラです。