【Peak Design】9/12にPeak Designから新色が発売となります。

デザイン性と高い機能性の両立したカメラバッグやカメラギアを多数発売し、国内外の多くのカメラマンから支持を集める人気のカメラアクセサリーメーカー「Peak Design」

この度、そんなPeak Designから新たな新色が4色仲間入りすることになりました。

本記事では、追加された新色と追加されたシリーズの一覧をいち早く外観写真と共にご紹介させていただきます。またPeak Designのカメラバッグが気になっている方に向けて、ユーザー毎やシチュエーション別でおすすめしたいPeak Designのカメラバッグシリーズを合わせてご紹介しますので、ぜひ最後までご覧になってください。

○ 新色ごとの展開商品一覧

Peak Designとは

2010年、アメリカのキックスターターで資金募集を成功させ、一躍その名を世界の写真業界に轟かせた「Peak Design(ピークデザイン)」。

ユニークでスタイリッシュな撮影用品を数多く生み出し、そのプロダクトとして世に登場した「キャプチャー」は、創業者 Peter Dering(ピーター デアリング)がアウトドアでの撮影時の不満を解消するための画期的なものでした。その後も、高い品質とアイデアが冴えるカメラストラップやカメラバッグなど、高みを目指し革新を続けるピークデザインは、トラベルバッグシリーズやスマートフォン向けアイテムなど、常にその世界を広げています。

2021年3月26日、アジア初の直営店として「Peak Design 東京店」がオープンしており、今もなお日本国内はもちろんのこと人気は衰えることを知りません。

今回登場する新色のラインナップ一覧

同ブランドのバッグやポーチ、そしてカメラギアに、自然界に着想を得た4つの新色

「Eclipse(エクリプス)」「Kelp(ケルプ)」「Ibis(アイビス)」「Ocean(オーシャン)」が加わります。

Eclipse(エクリプス)

「原色から派生した色でありながらも、ダークで大胆、そしてミステリアスな雰囲気を持ち合わせています。

都会にもアウトドアにも溶け込む、洗練された神秘的なカラー。主張しすぎず、ニュートラルで現代的です。」

エクリプスは以前発売されていた人気シリーズの一つ、アウトドアラインにて初登場した色です。

落ち着いたボルドー風のレッドカラーで、様々なファッションスタイルにマッチします。

Kelp(ケルプ)

「自然と調和し、生命力に満ちた存在。

それは自身の再生を促し、周囲と共生する関係を持ちながら、非常にエネルギッシュで活動的です。

自然な色味で汚れも目立ちにくく、実用性とさわやかさを両立しています。」

人気カラーであるセージグリーンよりも温かみのあるグリーンが特徴のケルプ。

セージがアーバンなイメージのグリーンであればケルプはルーラル。長閑で広大な大自然をイメージさせてくれる色合いです。

Ibis(アイビス)

「ビビッドでエネルギッシュ、見る人を元気にする遊び心いっぱいの大胆なカラー。まるで花のように、周囲の目を惹きつけます。

オレンジともピンクとも言えない絶妙なニュアンスが魅力です。」

今回追加された新色の中でひと際目を引くビビッドな明るいカラーが印象的なアイビス。

カメラギアらしからぬファッションアイテムとしても映えそうな明るいオレンジのようなピンクのようなカラーでカメラライフを彩ってくれます。

Ocean(オーシャン)

「深みと静けさを感じさせつつ、同時に力強さと穏やかさが共存。

まさに「Ocean(大海)」のような存在感で、シーンを選ばず、あらゆる場面で映えます。」

以前に発売されていたカラーのミッドナイトとは異なる落ち着いた穏やかな印象を受けるオーシャン。

青のさわやかさとくすみカラーの落ち着いた風合いが共存する新しいカラーバリエーション。

まとめ │ 関連記事のご紹介

今回Peak Designから新しく発売する4色のご紹介をさせていただきました。

どの色も、鮮やかで個性的な色彩でありながらも、長年愛され続ける時代を超えた美しさを兼ね備えています。ぜひあなたに合った色があるか探してみてください。

新色の登場に伴い「Peak Design Tokyo」に取材を行いました!

また、合わせて関連記事のリンクもこちらから読むことが出来ますのでぜひ読んでみてください。

【SONY】この季節に咲く花(99)蘭の名前がついてますが蘭ではないです。

SONYSONY G Master/G lensα7R IVこの季節に咲く花ズームレンズを楽しむネイチャーフォトマクロ撮影昆虫撮影

立秋とは名ばかりの厳しい残暑が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。

日が弱くなった時間の合間に撮影している昨今です。

熱中症対策をして散歩撮影に近くの公園を歩きました。

撮影は、SONYα7RIV ボディ ILCE-7RM4A にSONY FE 70-200mm F4 Macro G OSS II SEL70200G2を つけておこないました。

この季節どうしても、空を見上げがちですが、あえて足元の植物に目が行きました。

「ノシラン・熨斗蘭」と言います。

葉っぱです。

長さ3~50cm、幅4~15mmの線形。濃緑色で光沢あり。先端は垂れ下がります。

花です。

白または紫の小花がまばらに咲く。萼片が花弁のように見えます。

この花の形が名前の由来で、「熨斗」に似た形状から「熨斗蘭」と付きました。

潮風に強く、常緑性。寒さにはやや弱いです。

この季節、木の根元に茂っているこの季節に咲く花(59)で取り上げてる「ヤブラン・藪蘭」と同じように咲いていました。

キジカクシ科ジャノヒゲ属の多年草で、日本では関東以西から琉球、韓国の済州島に自生しています。海岸に近い林内や、やや湿った場所に生育します。

非常に丈夫で手間がかからないため、庭木の下草やグランドカバーとしても広く利用されています。

この蘭の写真を撮っていたら、目の前に止まりました。

赤とんぼです。

赤とんぼはアカネ属(Sympetrum属)に分類される複数のトンボの総称です。成熟するとオスを中心に体が赤く色づくことから、まとめて「赤トンボ」と呼ばれています。

その中の代表的な種類、アキアカネとかナツアカネ、ミヤマアカネ、ノシメトンボ がいます。

前回「この季節に咲く花(98)」で載せたショウジョウトンボはすごく赤いのですが、別の分類になります。

さて、この赤とんぼの名は何でしょう。

調べるには、胸の模様で判別します。

いつも、載せてる参考文献で私が判別しました。

「リスアカネ・りす茜」と言います。

名のリスは動物のリスと関係ありません。

スイスのトンボ学者の名に由来するものです。

うす暗いところを好み、成虫は6月下旬頃から羽化が始まり、遅いところでは11月下旬頃まで見られます。

今回、この季節の赤トンボは、アキアカネとかナツアカネで判別を片付けてしまいがちですが、高画素のSONYα7RIVのおかげで深く掘り下げることができました。

さて、この判別は合ってるでしょうか。

違うよと思う方、募集してます。

【参考文献】

持ち歩き 出会ったときにすぐ引ける 草花と雑草の図鑑 金田初代 (著), 金田洋一郎 (著)出版社 : 西東社

持ち歩き! 花の事典970種 知りたい花の名前がわかる金田 初代 (著), 金田 洋一郎 (写真)出版社 : 西東社

改訂版 散歩で見かける草花・雑草図鑑 高橋冬 (著), 鈴木庸夫 (写真) 出版社 : 創英社/三省堂書店

東京都のトンボ喜多 英人 (著), 須田 真一 (監修)出版社 : いかだ社

くらべてわかる トンボ (くらべてわかる図鑑) 尾園 暁 (著)出版社 : 山と渓谷社

見つけよう信州の昆虫たち 身近な自然の昆虫図鑑 田下 昌志 (編集)出版社 : 信濃毎日新聞社

最後までお付き合い頂きありがとうございます。

【Nikon】REDとのシナジーによって生まれた全く新しいシネマカメラ「ZR」先行レポート

本日9/10に発表となったNikonの新製品、「ZR」。

Nikonとしては初となる、動画特化型のミラーレス一眼カメラです。

今回は東京・新宿にある「ニコンプラザ東京」にて先行体験してまいりましたので、ニコンフロアスタッフの目から見た新機種ZRについて、早速レポートさせていただきます。

『Nikon ZR』のスペック

まずはカタログスペックを抜粋して一部ご紹介いたします。

・撮像素子:35mmフルサイズ部分積層型CMOSセンサー

・有効画素数:2450万画素

・記録メディア:CFexpress TypeBカード/MicroSDカード

・画像モニター:バリアングル式4.0型、約307万ドット

・重量:約630g(バッテリー・メモリーカード込み)

センサーなどの性能は既に発売されているNikon Z6IIIに準拠していますが、スペックを見ていても気になる部分が非常に多いです。

ではここからは、ニコンフロアスタッフが実際に触って、特に注目したポイントをいくつかご紹介します。

『Nikon ZR』注目ポイント

外観

やはり気になるのはその特徴的な外観です。

ファインダーや大型のグリップが廃され、代わりに各種ボタンが備わっています。レンズマウント部にもRECボタンが設けられているのはシネマカメラならではです。

本格的な動画撮影では手持ちよりもジンバルやリグと併用することが多く、そのような撮影スタイルを強く意識しています。

一方でグリップがほとんど平らになりましたが、レンズを装着した状態でも握りづらいという印象は持ちませんでした。わずかに段差になっている部分が手にうまくかかってくれます。

バリアングル液晶を閉じた背面には「Nikon」と「RED」の文字が見えます。

背面側の操作系に関しては最低限のマルチセレクターとMENU、再生ボタンだけで構成されており、大きな液晶でのタッチパネル操作とも併用すると操作がしやすいです。

これまた目を引くのは背面のほとんどを覆うほどの大きな液晶モニターです。

通常ミラーレス一眼カメラに搭載される液晶モニターは3インチほどのものが多いのですが、こちらは4.0インチとなっています。

またアスペクト比は16:10と通常よりやや横に長く、16:9での撮影が多い動画では撮影画面の下に露出情報など主要な情報を表示することができます。

画面自体も1000cd/㎡と高輝度で屋外での撮影でも見やすく、かつDCI-P3の色域を100%カバーしており色再現も申し分ありません。

上面にはカスタマイズ可能なボタンが3つとデジタルアクセサリーシュー、そして電源ボタンと静止画/動画セレクターなどが配されています。

今回ZRから新たな形状のデジタルアクセサリーシューが採用され、対応するアクセサリーを装着することでより高速・大容量の通信が可能になっています。

またRECボタンの周囲に設けられたズームレバーはアイレベルで構えた時はもちろん、バリアングル液晶を使用してウエストレベル付近で構えた際にも使いやすいよう2つのレバーがついています。触れば触るほど、実際に使う際のことを考えて設計がされていると感じます。

バッテリーにはZ6IIIなどNikonのフルサイズミラーレス一眼カメラで広く使われているEN-EL15cを、記録メディアにはCFexpress TypeBとMicroSDカードを採用しています。

動画の録画には高速なCFexpress TypeBカードを、静止画などの記録にはMicroSDカードをといった使い分けが可能です。

機能

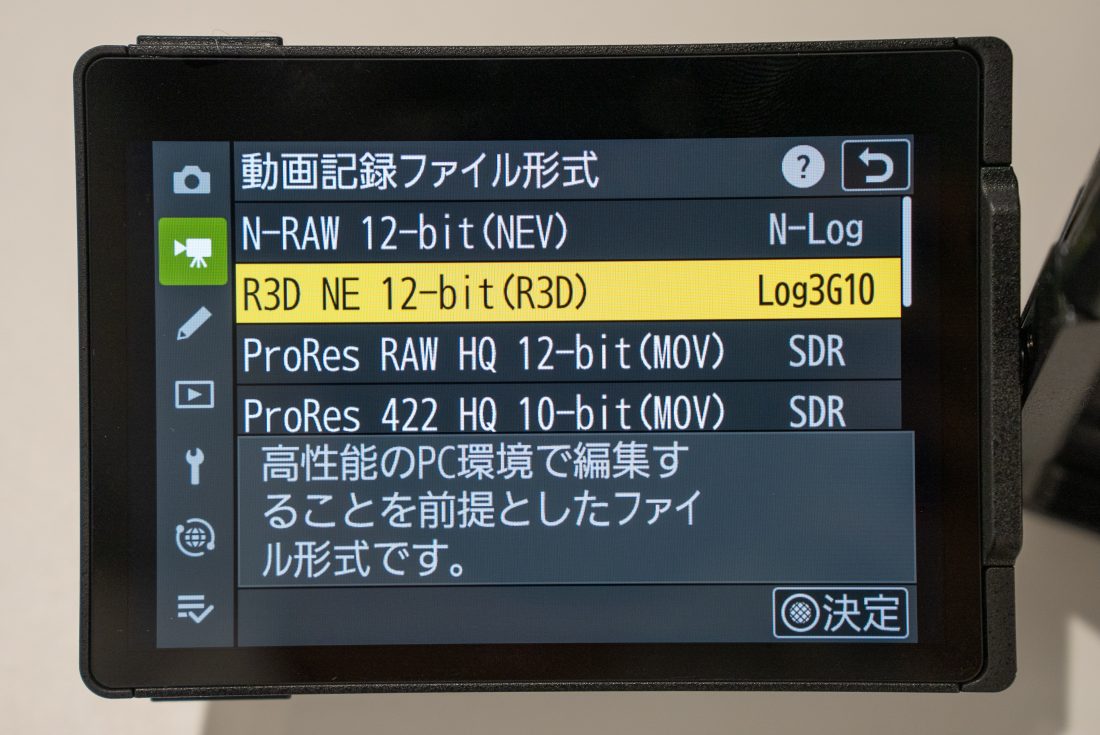

さてNikonとREDのシナジーによって生まれた「Nikon ZR」。REDのカメラに搭載されている機能も多数搭載されています。

最大のポイントがR3D NE(「NE」はNikon EXPEEDの略となります)での記録が可能な点。REDのカメラで採用されているものと同じ拡張子で、REDのシネマカメラと同じカラースペース「REDWIdeGamutRGB」とガンマカーブ「Log3G10」に対応することでREDのシネマカメラと同じような色味を表現することが可能です。REDのカメラと併用してのマルチカメラ撮影の際の色合わせもしやすいです。

R3D NE形式選択時の最高画質は6.0K、59.94pの12bit記録となります。

また従来からNikonのミラーレス一眼に搭載されている軽量でデータの取り回しがしやすいN-RAWや、プロフェッショナルの現場でよく使用される「Apple ProRes RAW HQ」も記録可能です。

そして6K59.94pのRAW動画をカメラ内部収録するために使用されているセンサーが、Z6IIIでも採用されている2450万画素部分積層型センサーです。高速処理回路により、フルHDでは239.76pというスロー撮影も可能となっています。

RAWに関しては沢山の形式を選択することができますが、撮って出しでも高いクオリティの動画を撮影することができます。特に注目したいのが「シネマティック動画」モードです。このモードに設定するだけで、フルHDの23.976p、そしてピクチャーコントロールがシネマティックな雰囲気に仕上がる「CineBias_RED」となります。

またRED監修のイメージングレシピも公開され、ダウンロードしカメラに登録して使用することで、撮って出しでもシネマクオリティーの動画を撮影することができます。

『Nikon ZR』を「Z6III」「Z30」と比較

新たに発表となったZRを、既存のZマウントボディと比較して見ていきます。

まずはNikon Z6IIIです。先ほどから何度か名前を挙げており、センサーなどの基本スペックが共通となっている2機種です。

しかし外観という点ではこうして並べると大きく印象が異なります。

やはり全体としてはZRのほうが、ファインダーが無くすっきりとした印象があります。

背面は特に液晶の大きさの違いが目立ちます。

続いてはZRと同じくファインダーレスで動画撮影に適したZ30と比べてみます。

ZRがフルサイズセンサーなのに対しZ30はAPS-Cセンサーと一回りセンサーサイズが異なりますが、センサーサイズの違いの割に大きさはそこまで変わりがない印象です。

また天面に設けられたマイクなど、似ている部分も見られます。

『Nikon ZR』まとめ

全く新しいZマウントボディのラインナップとして登場したZR。

これまでZ CINEMAシリーズはどちらもREDの「V-RAPTOR [X] Z Mount」と「KOMODO-X Z Mount」が発売されていましたが、どちらも本格的な動画撮影専用カメラで、なかなか手の出しづらいカメラでした。

そんな中で登場したZRは、REDのカラーサイエンスをNikonの操作性、そして信頼性で手軽に使うことができる、まさにNikonとREDのシナジーによって生み出された、革新的なミラーレス一眼カメラです。

シネマカメラとして求められる基本的なスペックを押さえつつ簡単に使いやすくしたボディは、ひいては今後のシネマカメラの在り方すらも変えてしまうのではないかと思います。

Nikon ZRとともに、新たな世界へ飛び込んでみてはいかがでしょうか。

関連記事はこちら

【Nikon】さらなる進化を遂げた究極の標準ズームレンズ「NIKKOR Z 24-70mm F2.8 S II」先行レポート

ご予約情報はLINEでもお知らせします!

ぜひマップカメラ公式LINEを友だち登録して、いち早く最新情報を受け取りましょう!

【Canon】EOS R5 Mark IIで夏の上高地へ

CanonEOS R5EOS R5 Mark IIEOS R5の魅力スタッフおすすめ機材ズームレンズを楽しむ夏めく夏満喫旅

全国的に異常な気温・天気が続く今日この頃。涼を求め筆者は避暑地・景勝地として日本で非常に有名な長野県は上高地に向かうことにしました。そして今回チョイスしたカメラとレンズは「EOS R5 Mark II」と「RF24-240mm F4-6.3 IS USM」。普段筆者はCanonの一眼レフを使用し、何か撮る際は標準ズームレンズと望遠レンズ、単焦点レンズを持ち運ぶことが多いですが、今回の撮影地はスニーカーと普段着で行けるものの、急勾配が多く体力を使うことが想定されたため、ボディとレンズ一本で済ませようという考えです。

ボタンレイアウトですが、EOS Rシリーズの定番とも言えるレイアウトです。EOS R6 Mark IIからグリップ側に移動した電源スイッチのおかげで片手でも電源のオンオフが可能になりました。これにより既存のタイプのものよりも扱い易くなりました。

<描写力や動画性能などMapcamera公式Youtubeで紹介しています!>

さて、上高地へは車で直接向かうことが不可能です。実際に現地まで向かうには手前の駐車場まで車で向かいその後タクシーで現地へ向かう必要があります。筆者が実際に到着した時間は午前4時半頃でしたが、既に多くの車が駐車しており驚きました。

午前5時頃。駐車場はほぼ満杯に

まずは撮影した写真をご覧下さい。

この日は連日の豪雨で川の水量が増していたこともあって本来の上高地を他の楽しめず悔しかったですが晴れ間も見えて何とか持ちこたえてくれました。さて、今回はEOS R5 Mark IIの特徴にフォーカスしてご紹介いたします。

EOS R5シリーズ2代目であるEOS R5 Mark IIは前代から引き継がれた4500万画素やアップグレードされたファインダー、視線入力AFの搭載、シャッター歪みの少ない積層型センサーの搭載といったEOS R5から多くのアップデートを実現した高性能カメラであります。先代モデルのEOS R5も高性能な被写体認識AFや連写性能を有しますが、EOS R5 Mark IIはその性能を大幅に上回ります。積層型センサーを搭載し高画素機なのにもかかわらず電子シャッター時秒間30コマ撮影を実現しています。(EOS R5は秒間20コマ)連写した際のバッファクリアーですが、CFexpress type-bを採用していることよって連写時に大幅なバッファ詰まりなどはありませんでした。そして電子シャッターとメカシャッター時の画質の変化はほぼ感じず、しっかり使用できる電子シャッターであると感じました。また、高画素機で心配される点の代表格とも言える高感度性能ですが、常用ISO感度51200と先代EOS R5と同様の数値ですが、高感度になった際の粒状感やカラーノイズは低減していると感じました。映像エンジンDIGIC XとDIGIC Acceleratorの組み合わせによるものでしょうか。

天候があまり良くなく、ISOを上げるシーンが多くありましたが、最新の画像処理エンジンを搭載しており、綺麗に処理してくれています。

加えて、ミラーレス機の弱点である連続撮影枚数ですが、一眼レフ機と比べると劣るものの、USB-Cを介した充電・給電が可能です。少しの休憩時や撮影しない際にモバイルバッテリーを使用して充電すれば問題は感じませんでした。今回の撮影では、合計して600枚ほど撮影しましたが電子シャッターを使用したこともあってバッテリー1本で運用できました。

急速充電に対応したモバイルバッテリーを使用することでチャージャーを持ち運ぶことなくバッテリーを充電できます。

今回、EOS R5 Mark IIを使用して一番驚いた事は被写体認識AFの正確さです。道中で友人や野生動物を撮影する際に少しも迷うことなく被写体の目にAFを合わせ続けてくれました。EOS R5 Mark IIはハイアマチュア・プロフェッショナル向けに開発されているボディだけあってその精度・能力は他のメーカーの同レベルを上回ると感じました。

望遠端240mmでの1枚。撮影者からかなり離れた位置から撮影しました。瞳が影で見えにくい場面でも一度もAFを外さずに撮影出来ました。

こちらも同様に望遠端240mmで撮影。木陰で薄暗いシーンでしたがAFが迷うことなく撮影出来ました。

こちらも同様に望遠端240mmで撮影。木陰で薄暗いシーンでしたがAFが迷うことなく撮影出来ました。

Canonらしい透明感のある描写が被写体をグッと引き立ててくれました。

Canonらしい透明感のある描写が被写体をグッと引き立ててくれました。

AFが迷いがちな木々の間にいる動物も被写体認識AFとサーボAFで完璧に撮影出来ました

またCanon伝統の操作系のおかげでCanon一眼レフユーザーの私でも戸惑うことなく使用することができました。EOSシリーズ伝統のサブ電子ダイヤルやレーティングボタンといった一眼レフ時代から継承された機能・ボタン配置は非常に嬉しいポイントです。筆者はこのレーティングボタンを多用するので非常に助かりました。移動中に写真のレーティングを済ませてLightroomなどの各種現像ソフトに取り込んだ際にレーティング情報が引き継がれており、レーティングされた写真を優先して現像することが可能で効率化を図ることが出来ます。

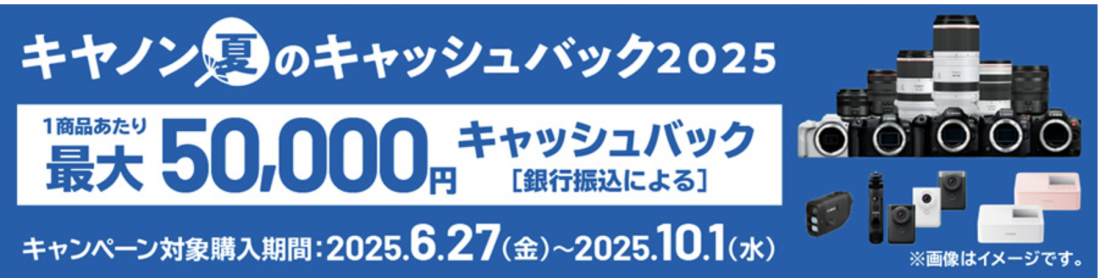

簡単ではありましたが、今回はEOS R5 Mark IIのご紹介でした。ビルドクオリティーの高さ・高画素・高速連写の両立など、Canonのレベルの高さを体感することが出来ました。そして今回使用したレンズRF24-240mm F4-6.3 IS USMとの組み合わせが非常に良く、比較的暗めなF値のレンズですが、好感度性能の高さのおかげでしっかり対応出来ました。今回ご紹介したEOS R5 Mark IIですが、メーカーキャッシュバックの対象商品です。キャッシュバックの金額¥50,000-となっておりとてもお得にお求めいただけます。

▽画像をタップすると専用ページに飛びます。ぜひチェックしてみてください▽

<キャッシュバックについてのThe Map Timesブログはこちらから!>

筆者が愛用するストラップ↓↓

どんなレンズを持っていくべきか考えて、そろそろ慣れていく必要がある季節です。

本日は「SONY Planar T* FE 50mm F1.4 ZA」からのお買い替えにおすすめなレンズを2つのケースに分けてご紹介いたします。

このレンズは、50mmという使いやすい焦点距離、大きなボケ味を得られるF1.4の開放値を誇る単焦点レンズです。

しかし中には「ポートレートを極めるにはあと少し焦点距離が長い方がいい」「やはりズームレンズが便利かも」などとお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は、そうしたお客様に向けて

この2つのレンズをご紹介し、それぞれの魅力や特徴をご説明いたします。

「SONY Planar T* FE 50mm F1.4 ZA」からお買い替えにおすすめレンズ

CASE1:「SONY FE 85mm F1.4 GM II SEL85F14GM2」

「SONY FE 85mm F1.4 GM II SEL85F14GM2」は、高い解像性能と美しいぼけ描写をより高次元で両立させながら、AF性能の大幅な進化と小型軽量化を実現大口径中望遠単焦点レンズです。

Gマスターを冠するのは伊達ではなく、描写性能は折り紙付き。

まさに「ポートレートを極めるにはあと少し焦点距離が長い方がいい」と思う方に最適な一本です。

ポートレートでは背景をぼかして主役を際立たせるのが手法のひとつですが、50mmから85mmに変わることでボケ味が大きくなり、さらに主役が引き立つようになるのです。

また美しい仕上がりに被写体も喜んでくれることでしょう。

_______________________

2025年9月10日現在、「Planar T* FE 50mm F1.4 ZA」のお買い替え時の買取見積金額!

ワンプライス買取価格:¥55,000

先取/下取交換にて見積金額10%UP:¥5,500

買取優待券をお持ちの方は見積金額3%UP:¥1,650

最大買取見積合計金額:¥62,150

>「FE 85mm F1.4 GM II SEL85F14GM2」へのお買い替えはおおよそ¥158,650~¥204,160のお支払いで購入可能です!

_______________________

CASE2:「SONY FE 24-70mm F2.8 GM II SEL2470GM2」

前モデルからさらにブラッシュアップ。

より優れた解像性能で、静止画・動画問わず細部まで精密に描写する、小型・軽量大口径標準ズームレンズ Gマスターです。

「Planar T* FE 50mm F1.4 ZA」は焦点距離が50mmに固定されているので、撮影位置を動かせないときにどうしても不便な面があります。

そうなると「やはりズームレンズが便利かも」と思うものです。

「FE 24-70mm F2.8 GM II SEL2470GM2」は50mmを含む広角域から望遠域までカバーするとともに、「Planar T* FE 50mm F1.4 ZA」と比べて約6年も新しいレンズです。

単焦点、ズームだけの問題ではなく、進化したソニーの技術の恩恵を享受できるので、おすすめのお買い替えのひとつというわけです。

_______________________

2025年9月10日現在、「Planar T* FE 50mm F1.4 ZA」のお買い替え時の買取見積金額!

ワンプライス買取価格:¥55,000

先取/下取交換にて見積金額10%UP:¥5,500

買取優待券をお持ちの方は見積金額3%UP:¥1,650

最大買取見積合計金額:¥62,150

>「FE 24-70mm F2.8 GM II SEL2470GM2」へのお買い替えはおおよそ¥202,650~¥224,900のお支払いで購入可能です!

_______________________

本日ご紹介したレンズは、ご購入とご売却を同時に行っていただく先取/下取交換のご利用がおすすめです!

通常価格より見積金額が10%アップ、買取優待券をお持ちでさらに3%増額いたします!

買取金額が確定しているので全国どこからでも送るだけでスムーズに売却できます。

還元されたポイントを次回のお買い物で使っても、さらにポイントが貰えるのでお得がどんどん広がります。ぜひご活用ください!

【HASSELBLAD】「XCD 75mm F3.4 P」からのポイントバックでお得にお買い替え

9月に入り、まだまだ暑い日が続いております。

新製品のX2D II 100Cも発売され、HASSELBLAD製品に注目が集まっている今、お持ちの機材の見直しをする方も多いのではないでしょうか。

秋の行楽シーズンを本格的に迎える前に機材の準備を始めましょう!

本日はXCD 75mm F3.4 Pからのお買い替えにおすすめなレンズを2つのケースに分けてご紹介いたします。

XCD 75mm F3.4 Pは、ポータブル(Portable)を意味するPシリーズのレンズであり、Xシリーズのレンズの中でも最も軽量かつコンパクトなモデルになります。

35mmフルサイズ換算で59mm相当と、ポートレートやドキュメンタリーの撮影に最適な一本です。

しかし中には、「描写性能やAF性能に優れた、ワンランク上のレンズが欲しい!」、「もっと理想のポートレートが撮影できるレンズに買い替えたい!」とお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は、そうしたお客様に向けて

CASE1:HASSELBLAD XCD 80mm F1.9

CASE2:HASSELBLAD XCD 90mm F2.5 V

この2つのレンズをご紹介し、それぞれの魅力や特徴をご説明いたします。

XCD 75mm F3.4 Pからお買い替えにおすすめレンズ

CASE1:HASSELBLAD XCD 80mm F1.9

HASSELBLAD XCD 80mm F1.9は、XCDレンズの中で最も明るい開放F値f/1.9を実現し、35mm判換算で約63mmの焦点距離は、人物、自然、製品撮影など幅広い被写体に最適です。このレンズは、被写体を際立たせる描写と、浅い被写界深度による美しいボケ味を両立しています。

ボケ味にも配慮した優れた光学設計と表面処理は、大口径レンズにありがちな課題を克服しており、独自のツインAFモーターを搭載することで、高速で正確なオートフォーカスと、精密なマニュアルフォーカスの両方を実現しています。

_______________________

9月9日現在、XCD 75mm F3.4 Pのお買い替え時の買取見積金額!

ワンプライス買取価格:¥210,000

先取/下取交換にて見積金額10%UP:¥21,000

買取優待券をお持ちの方は見積金額3%UP:¥6,300

最大買取見積合計金額:¥237,300

>HASSELBLAD XCD 80mm F1.9へのお買い替えはおおよそ¥396,300~¥402,600のお支払いで購入可能です!

_______________________

CASE2:HASSELBLAD XCD 90mm F2.5 V

XCD 90mm F2.5 Vは、35mm判換算で約71mmに相当する中望遠レンズで、クローズアップのポートレートや静物撮影に最適です。

このレンズは、1枚の非球面レンズを含む6群9枚で構成された優れた光学設計によりコンパクトなサイズでありながら、1億画素を超える高解像度に対応し、フォーカスリングを前後させる独自のプッシュ&プル機能により、素早くAFとMFを切り替えることも可能です。

抜群のキレと美しいボケで、視線誘導も思いのまま。表現にメリハリを与えてくれる素晴らしいレンズです。

_______________________

9月9日現在、XCD 75mm F3.4 Pのお買い替え時の買取見積金額!

ワンプライス買取価格:¥210,000

先取/下取交換にて見積金額10%UP:¥21,000

買取優待券をお持ちの方は見積金額3%UP:¥6,300

最大買取見積合計金額:¥237,300

>XCD 90mm F2.5 Vへのお買い替えはおおよそ¥366,600~¥372,900のお支払いで購入可能です!

_______________________

本日ご紹介したレンズは、ご購入とご売却を同時に行っていただく先取/下取交換のご利用がおすすめです!

通常価格より見積金額が10%アップ、買取優待券をお持ちでさらに3%増額いたします!

買取金額が確定しているので全国どこからでも送るだけでスムーズに売却できます。

還元されたポイントを次回のお買い物で使っても、さらにポイントが貰えるのでお得がどんどん広がります。ぜひご活用ください!

ようやく夏の酷暑もひと段落し、日によっては秋の雰囲気を感じる瞬間も増えてきました。涼しくなるということは散歩もはかどるというもの、カメラを持つと、特に外を歩く機会が増えると感じます。

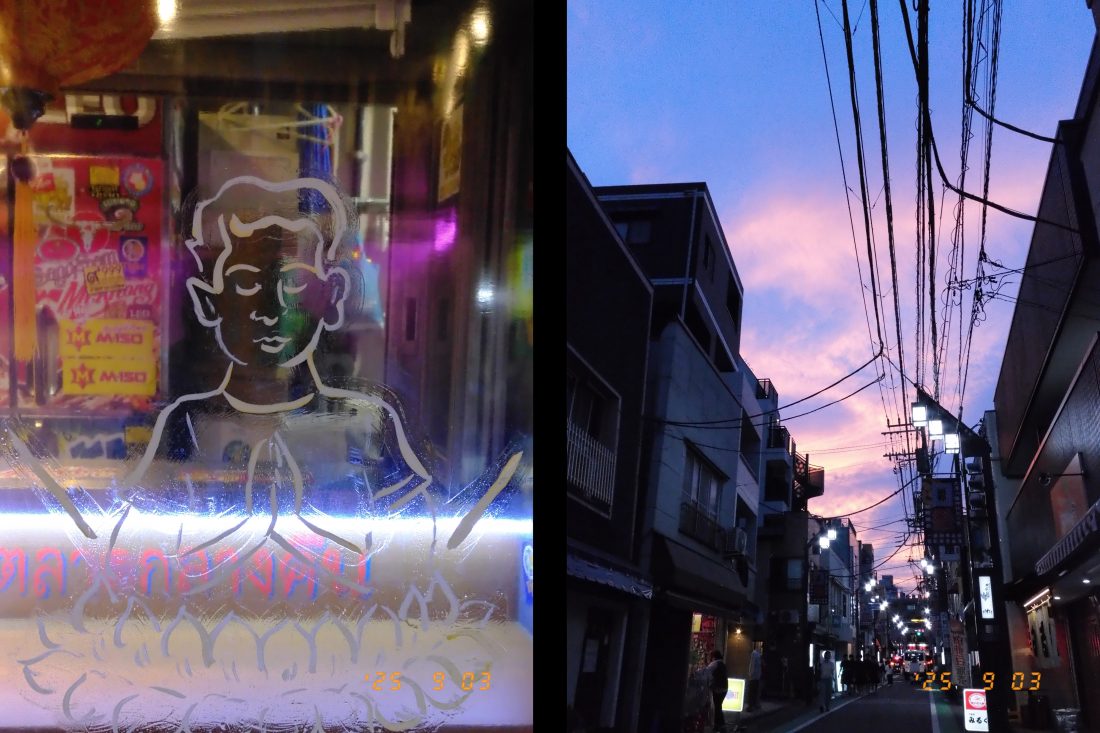

昨年の秋、シャッターチャンスを求め渋谷駅からマップカメラのある新宿までおよそ4kmを散策してみましたので、もう少し涼しくなってくれることを願いながら写真を振り返っていきたいと思います。

今回使用したレンズは「AF-S NIKKOR 50mm F1.8G」。

一眼レフ用の50mm F1.8レンズの歴史は古く、ニッコールレンズに限ってもおよそ45年前から存在しています。

F1.2・F1.4クラスの高級レンズよりも手軽に楽しむことができるクラスのレンズとして、昔から人気の高いスペック帯です。当時の50mm F1.8といえば一般的にはダブルガウスタイプを採用し6枚のレンズで構成されたものが多いのですが、このレンズは後群に1枚レンズを追加した7枚構成。7枚構成といえば50mm F1.2や50mm F1.4などでもよく採用されてきたため、贅沢なイメージがあります。

ボディは「Nikon D850」を使用しました。

Fマウントボディとしては最高画素数となる4575万画素フルサイズセンサーを搭載しており、レンズの性能を最大限に引き出すことができます。

渋谷駅を降りたってから線路沿いを歩いていきます。

この山手線に乗ればおよそ7分で渋谷から新宿を移動できますが、今回は撮影しながらゆっくりと歩いたため、結局およそ2時間半の道のりとなりました。

50mmという焦点距離は、 肉眼で見た感じに近く、自然な画角と言われています。また、35mm判というフォーマットが世に誕生してから、その構成が研究し続けられた最も伝統的な焦点距離とも言えます。

肉眼で注視した部分にピントが合い、それ以外の部分はボケる。50mmレンズは、撮影者の見た感覚をそのまま写真に乗せることができる画角だと私は思います。

木々が色づいていくその境目の季節感も写し取ることができます。

気づけば原宿まで歩いてきました。

こちらは原宿駅近くにある「宮廷ホーム」。全国唯一の皇族専用ホームですが、近年はほとんど使用される機会がなく、ご覧のような状態になっています。

写真はF4まで絞って撮影しました。硬すぎず柔らかすぎず、ほどよいバランスを保った描写です。

ガラスで囲まれた特徴的な建物がありました。三角形や四角形のガラスが組み合わさって構成されており、ガラス1枚1枚の角度がわずかに異なるためそれぞれ微妙に反射の具合が違っていますが、わずかな違いも拾ってくれています。

露出をオーバー気味にしてもアンダー気味にしても雰囲気ある写真を撮影できます。

一方で最新のレンズ構成ではないため、特に絞りを開けて撮影した際にはパープルフリンジや色収差が残ります。

ミラーレス用レンズなど最新の設計技術が取り入れられたレンズではこのあたりがよく抑えられている印象がありますが、一方で補正のためにレンズ枚数が増え、結果的に大きく重くなりがちです。D850とこのレンズの組み合わせはボディこそ大きめですが、レンズが短いので全体として持ち運びにはかなり向いており、長時間歩いても疲れにくいです。

空腹は最大のスパイスとよく言います。散歩の後の食事は何事にも代えがたい幸せです。そんな一時の感情も美しく切り取ることができます。

最短撮影距離は約45cmとテーブルフォトに向いているレンズではありませんが、構図を工夫すれば問題なく撮影できます。

50mmレンズは選択肢が多くどれを選べばいいか悩みがちな焦点距離ですが、F1.8Gはフィルム時代から続く伝統のレンズ構成を発展させた、ニコンFマウント標準レンズの決定版と言えます。

初めての単焦点としても、とりあえず持ち出す一本としても、このレンズを1本荷物に忍ばせておくだけで表現の幅が大きく広がります。これから迎える秋を一眼レフと標準レンズで写してみてはいかがでしょうか。

▼ネット限定 マップカメラ2年保証対象!今回使用した機材はこちら▼

9月に入りました。まだまだ厳しい残暑が続きますが、朝晩心地よい風を感じる瞬間も増えてきたように思います。

紅葉、運動会、旬の味覚…、撮影をするのに持ってこいの秋はすぐそこ。

皆様、行楽シーズンに向けての準備はいかがでしょうか。

本日はSIGMA Contemporary 35mm F2 DG DN (ソニーE用/フルサイズ対応) からのお買い替えにおすすめなレンズを2つのケースに分けてご紹介いたします。

SIGMA Contemporary 35mm F2 DG DNは金属外装のコンパクトなデザインに、開放F2の明るさを備えた単焦点レンズです。 スナップや日常撮影に最適で、軽快さと上質な描写を両立しています。

しかし中には、「もう少しだけボケ量にこだわって表現の幅を広げたい!」

「もっと細部まで鮮明に写したい、描写性能をとことん高めたい!」とお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は、そうしたお客様に向けて

CASE1:SONY FE 35mm F1.8 SEL35F18F

CASE2:SONY FE 35mm F1.4 GM SEL35F14GM

この2つのレンズをご紹介し、それぞれの魅力や特徴をご説明いたします。

SIGMA Contemporary 35mm F2 DG DN (ソニーE用/フルサイズ対応)からお買い替えにおすすめレンズ

CASE1:SONY FE 35mm F1.8 SEL35F18F

持っていれば間違いなし、SONY 純正から万能単焦点レンズSONY FE 35mm F1.8。

フルサイズ対応のコンパクトな単焦点レンズです。F1.8の明るさを持ち、ポートレート撮影から暗所での手持ち撮影もしやすく、自然なボケを楽しめます。

重さ約325gのコンパクトなContemporary 35mm F2 DG DNと比べ、さらに軽量化されたわずか約280gの本レンズは、街歩きや旅行でも疲れにくいのが魅力です。瞳AFやトラッキングとの相性も良く、人物や動物の撮影でも安心して使えます。さらに防塵防滴仕様で、屋外や悪天候でも安心して撮影が可能。手軽さはそのままに大口径レンズのボケ感をより味わいたい方におすすめです。

_______________________

9月8日現在、SONY FE 35mm F1.8 SEL35F18Fのお買い替え時の買取見積金額!

ワンプライス買取価格:¥48,000

先取/下取交換にて見積金額10%UP:¥4,800

買取優待券をお持ちの方は見積金額3%UP:¥1,440

最大買取見積合計金額:¥54,240

>SONY FE 35mm F1.8 SEL35F18Fへのお買い替えはおおよそ¥15,560~¥24,231のお支払いで購入可能です!

_______________________

↓マップカメラならWEBからのご購入で新品2年保証!↓

CASE2:SONY FE 35mm F1.4 GM SEL35F14GM

SONYフルサイズ対応レンズの最上位ライン「G Master」。

まさにフルサイズ用単焦点レンズの究極形ともいえるようなSONY FE 35mm F1.4 GM。開放F1.4からの圧倒的なシャープさは、どんなシーンでも細部までくっきり描き出し、また背景をとろけるように溶かすボケの美しさは、被写体を際立たせます。高速かつ正確なAFは動く被写体でも一瞬でピントを捕らえ、撮影のストレスを消してくれます。写りをさらに追求したい方向けのレンズです。

_______________________

9月8日現在、SONY FE 35mm F1.4 GM SEL35F14GMのお買い替え時の買取見積金額!

ワンプライス買取価格:¥48,000

先取/下取交換にて見積金額10%UP:¥4,800

買取優待券をお持ちの方は見積金額3%UP:¥1,440

最大買取見積合計金額:¥54,240

>SONY FE 35mm F1.4 GM SEL35F14GMへのお買い替えはおおよそ¥93,560~¥139,800のお支払いで購入可能です!

_______________________

↓キャッシュバックキャンペーン対象商品!2025年10月14日まで!↓

本日ご紹介したレンズは、ご購入とご売却を同時に行っていただく先取/下取交換のご利用がおすすめです!

通常価格より見積金額が10%アップ、買取優待券をお持ちでさらに3%増額いたします!

買取金額が確定しているので全国どこからでも送るだけでスムーズに売却できます。

還元されたポイントを次回のお買い物で使っても、さらにポイントが貰えるのでお得がどんどん広がります。ぜひご活用ください!

【FUJIFILM × Leica】X-E5でエモい写真が撮れる組み合わせ、見つけました。

シャッターを切るたびに、満ち足りた感覚に包まれる。そうした写真体験を求めたことはありませんか。

筆者は最近FUJIFILM X-E5にLeicaのクラシックレンズを組み合わせて撮影していますが、この組み合わせがすこぶる良かったのでご紹介。

クラシックレンズが持つ、柔らかくノスタルジックな描写と、FUJIFILMが誇るフィルムシミュレーションの融合は、まるで写真に新たな命を吹き込むかのようです。

本記事では、この組み合わせによってどのような「エモい」写真が生まれるのか、作例とともにご紹介します。

使用する機材は、前述した富士フイルムの最新モデル『X-E5』とLeicaレンズでも人気の高い『ズマロン M28mm F5.6』、そして『ズミクロン M50mm F2 固定鏡筒 前期』です。

ライカMマウントを富士フイルムXマウントへ変換するマウントアダプターを使用して、作例を交えながら見ていきましょう。

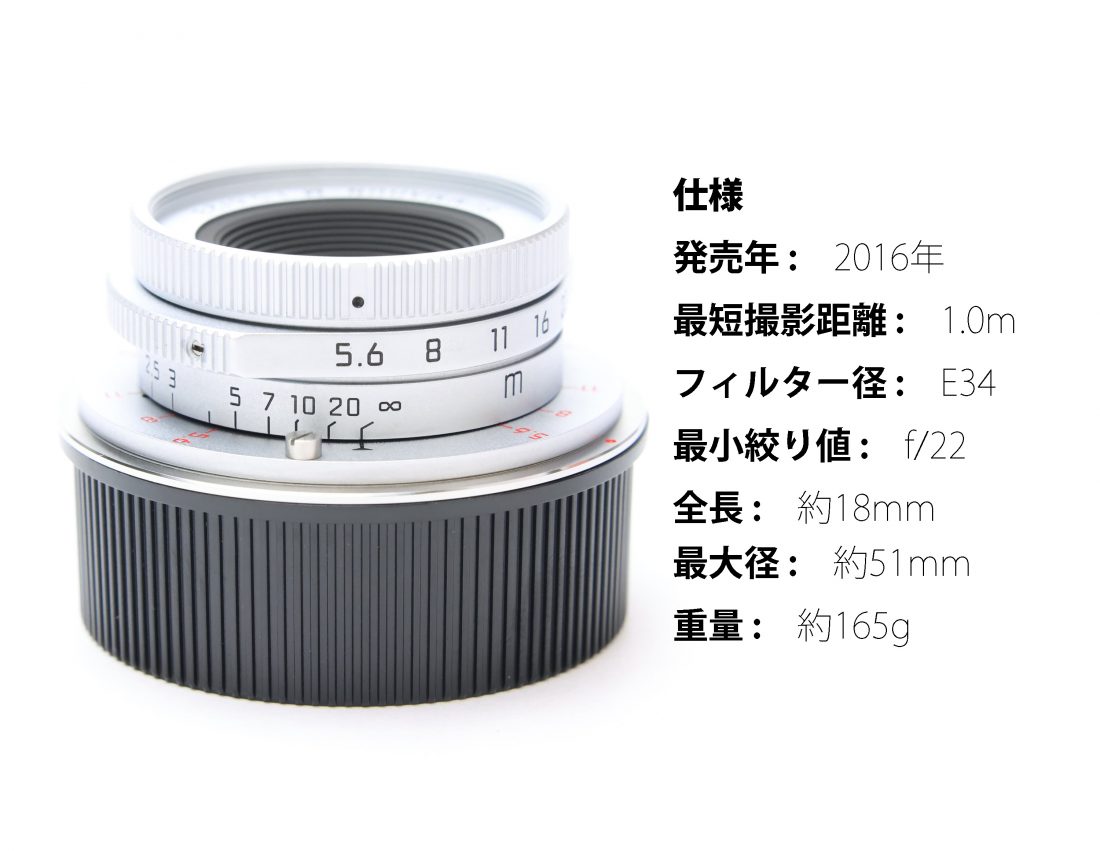

まず一本目に試したのは、『Leica ズマロン M28mm F5.6』です。

当時ウェッツラーにあったライツ社の工場で1955年から1963年まで製造され、スクリューマウント方式を採用した同名のレンズをベースにした、復刻版ともいえるレンズ。

非常にコンパクトで持ち運びがしやすく、小ぶりでクラシカルな見た目はX-E5のコンパクトなボディに大変マッチします。

「F5.6」と少し暗めのF値ですが、絞り開放ではやや強めの周辺光量落ちがありつつ、絞ると光量も改善し写りもシャープになっていきます。

この二面性が面白くもありますが、やはりフィルムシミュレーション込みで撮影するのであれば絞りを開けて撮影したいところ。

柔らかな雰囲気は日本のじっとりとした暑い夏を体現するかのような滲みを伴い、白昼夢のようでもあります。

X-E5のセンサーサイズ(APS-C)に装着すると、35mm換算で約42mmという使いやすい画角となり、スナップ撮影に最適です。

{ CLASSIC Neg.}

{ACROS+R FILTER.}

{ETERNA/CINEMA}

ピント面は丸みがあり、柔らかく現実感のある描写で“ドラマチックな画作り”が可能。

特に光が回っているシーンでは1枚ヴェールを纏いやさしく幻想的な印象を与えてくれます。

{ETERNA/CINEMA}

{CLASSIC CHROME}

{MONOCHROME}

{REALA ACE}

続いて試したのは、銘玉として名高い『Leica ズミクロン M50mm F2 固定鏡筒 前期』です。

『Leica ズミクロン M50mm F2 固定鏡筒 前期』は、ライカの標準レンズの王道ともいえる「ズミクロン」の初代。

1956年頃に登場したこのモデルは、当時の写真界では「空気まで写る」などと評されるほど、高い描写性能を誇っていました。

特に、被写体の立体感や、空間の奥行きを鮮明に表現する能力がずば抜けていたとされています。

また、元々沈胴式だった鏡筒は固定タイプへと進化し、操作性と堅牢性を向上させたとされています。

どちらかというとラグジュアリーというより、インダストリアルで渋い印象を持つシルバーですが、ピントリングのローレット(滑り止めの溝)や、ピントノブ、距離指標など、鏡筒デザインは当時のライカの雰囲気を色濃く残しており、エレガントな雰囲気は手に取るだけでも高揚感を覚えます。

レンズフードもIROOAという当時の物を使用しています。レンズ自体は先すぼまりの鏡筒デザインとなっていますが、ラッパ型のフードを取り付けることで存在感もグッとアップしました。

現代のレンズにはない、光を優しくにじませる幻想的な描写、フィルムシミュレーションと相まって、本当にフィルムで撮影したのではないかと感じさせるエモーショナルな雰囲気はカメラボディだけでなくレンズの助力もあってこそでしょう。

{CLASSIC CHROME}

{NOSTALGIC Neg.}

{PROVIA}

また、富士フイルムの代名詞とも言える「フィルムシミュレーション」ですが、X-E5では新たにデザインされた

窓付きのフィルムシミュレーションダイヤルで、お好みのカラーを簡単に選択することが可能になりました。

過去に発売されていた機種でも、「今どのフィルムシミュレーションが選択されているのか」をすぐに確認出来るようなモニターなどが

搭載されていた機種もありましたが、今回はダイヤルを動かすメカ操作になりました。

指標プレートに至るまで金属切削加工で製造されており、実用的でありながら見た目にも分かりやすくこだわりが感じられるデザインです。

さて今回は、富士フイルムX-E5とライカのオールドレンズの組み合わせをご紹介しました。

「ライカはハードルが高い」と感じていた方も、今お使いのカメラにマウントアダプターを介して、気軽にライカの描写を楽しむことができますし、純正レンズでは味わえないエモーショナルな描写も垣間見えたのではないでしょうか。

加えてこれだけ小さなボディでありながら、強力な手ブレ補正を搭載している点も嬉しいところです。

今回ご紹介した『ズマロン 28mm F5.6』の様な暗めのレンズでもボディ側で焦点距離を設定してあげる事で手振れ補正が可能となっており、安心してシャッターを切ることができます。

また、今回はシルバーのボディにシルバーのレンズ、マウントアダプターもこだわりのシルバーとブラックの物でデザインを意識してみました。

X-E5のアルミ切削加工のみで成形したソリッドな軍艦部ボディは高級感がありますし、レンズとボディのマッチングを考えながらファッション的に組み合わせを考えるのもまた楽しみの一つです。

フィルムシミュレーションとLeicaレンズが生み出す無限の可能性に足を踏み込んでみませんか。

↓↓今回使用した機材はこちら↓↓

↓↓今回使用したアクセサリーはこちら↓↓

【Leica】おすすめライカレンズはこちら!中古ライカMマウント交換レンズ人気ランキング

「M型ライカデビューをしたいけど、肝心のレンズは何を選んだらいいかわからない・・・。」

「ミラーレスカメラを持っていて、ライカMマウントの交換レンズを使ってみたいけど、どれがおすすめなんだろう?」

そういったことにお困りの方はいらっしゃいませんか?

ここでは、カメラ専門店MapCameraの販売実績から、皆様におすすめのライカMマウント交換レンズをご案内いたします!

それでは、さっそく見ていきましょう。

そもそもライカMマウント交換レンズとは?

ライカMマウントは、ドイツのLeica社が製造するレンジファインダーカメラ「ライカMシリーズ」に対応する交換レンズの規格です。

その歴史はとても古く、1954年に登場した「Leica M3」というカメラまで遡ります。

Leica M3登場以来このマウントは基本的な構造を変えずに受け継がれ、古いレンズでも最新のデジタルM型カメラで使用できる高い互換性が最大の魅力です。

また、すべての工程が完全に手作業というわけではありませんが、レンズの研磨や組み立て、

調整といった重要な部分は熟練した職人が担当しており、ひとつひとつがまるで工芸品のようなクオリティを有しています。

フォーカスリングや絞りなどの手触りも大変よく、美しい外観も特徴のひとつ。高性能なレンズを求める写真愛好家にとって憧れの存在です。

昨今ではマウントアダプターを介してソニーやニコン、富士フィルムなど様々なミラーレス一眼カメラでも使用されており、

オートフォーカスこそ搭載されていないものの、絞りやフォーカスに至るまで全てマニュアルで撮影する愉しみや、味わい深い描写が多くの写真家を魅了し続けています。

【50mm人気ランキングTOP3】

50mmと言えば、Leicaを選ぶ方だけでなく、写真をされる多くの方にとって最もスタンダードな焦点距離の一つと言えるでしょう。

そんな50mmはLeicaの歴史の中でもたくさんのラインアップがあり、一番悩ましい焦点距離であるとも考えられます。

中古ではどのようなレンズが人気なのか見ていきましょう。

第3位 ズミクロン M50mm F2.0 レンズフード組込 (6bit) ブラック

50mmの第3位は、現行ラインアップから「ズミクロン M50mm F2.0 レンズフード組込」がランクイン。

実は1994年から販売されるロングセラー製品で、通称「ズミクロン 50mm 4th」「第四世代」とも呼ばれます。

ズミクロンと言えばLeica製品のうち、開放絞りがF2クラスのレンズに与えられる名称で、F1.4のズミルックスと比べた時、比較的リーズナブルな価格が魅力です。

とはいえ描写は流石のLeicaレンズ。適度な周辺減光との良好なシャープネス、コントラストにより、開放から安定して使っていくことができる実用的なレンズ製品です。

販売スタッフ目線で見ても、真っ先におすすめするレンズの筆頭の一本と言えるでしょう。

第2位 アポズミクロン M50mm F2.0 ASPH. ブラック

50mmの第2位は、ズミクロン第4世代に続き、2013年発売の現行製品のアポズミクロン M50mm F2.0 ASPH. ブラックがランクイン。

アポクロマートレンズを採用しており、効果的に色収差を抑制した本品は、「ライカのレンズ=立体感優先でシャープネスはほどほど」といった固定観念に一石を投じました。

実際の描写としても、開放から高シャープ・高コントラストな描写をしながらも、ライカらしい立体感も健在。現代デジタルライカにマッチする、究極の50mmの選択肢と言えます。

第1位 ズミルックス M50mm F1.4 ASPH. (6bit) ブラック

50mmレンズの第1位は、2006年発売のズミルックス 50mm F1.4 ASPH.となりました。

2023年にさらに最短撮影距離が近くなった現行世代のモデルが登場し、本モデルは生産完了となりましたが、中古市場ではいまだに高い人気を誇っていることが伺えます。

現行世代では前述のような利便性の向上のほか、絞り羽根枚数も増加。しかし、より細身なこちらのモデルの鏡筒のほうが好みという声も。

価格面では、中古で比較した場合は現行世代に対しこちらのモデルは約半額近くで手に入るとなって、「M型デジタルで買うべき最初の50mmズミルックス」のひとつ、という評価が出来ます。

描写については、ズミルックスの名前の通り、被写界深度を活かす撮影にはもってこいのレンズで、美しいボケを活かした多彩な表現が楽しめます。

【35mm人気ランキングTOP3】

35mmは、50mmと同様、Leicaにおいては最も製品ラインアップが豊富な焦点距離です。

歴代では名だたる名レンズたちがその名を連ねていますが、その中でも特に売れ筋の中古レンズをご紹介いたします。

第3位 ズミルックス M35mm F1.4 11301

35mmランキングの第3位は、2022年発売の「復刻スチールリム」がランクインしました。

1961年に登場した初期型ズミルックス M35mm F1.4 通称スチールリムを現代風にモディファイした本レンズは、光学設計もオリジナルを踏襲し、クラシカルな描写を楽しむことができます。

サイズもコンパクトで軽量、レンズとしての見た目のおさまりも良く、デジタル・フィルムを問わず扱いやすいことが人気の秘訣です。

オリジナルを踏襲した2種類のレンズフードも同梱されており、描写だけでなくドレスアップにも優れています。

第2位 ズミルックス M35mm F1.4 ASPH. ブラック 11726

35mmの第2位は、現行のズミルックス M35mm F1.4 ASPH. ブラック 11726がランクインしました。

最短撮影距離が40cmとなったことで、プライベートの使用、特にテーブルフォトなどでも威力を発揮します。

ただし、70cm未満では距離計連動はしませんので、背面液晶画面やビゾフレックスEVFを用いてフォーカシングする必要があります。

この技術をもたらしたダブルカムユニットの搭載や、液晶画面での確認を前提とし、距離計連動を割り切り利便性の向上を目指した思想から、デジタルネイティブなズミルックス 35mmと言えるかもしれません。

描写性能もかなり現代的で、前述の通り最短から無限遠まで、幅広く使用できる優等生レンズです。

第1位 アポズミクロン M35mm F2.0 ASPH. ブラック

35mmの第一位は、なんと新品が人気・品薄のアポズミクロン M35mm F2.0 ASPH. ブラックとなりました。

新品ですとまだまだお届けまで非常に長い時間を要するこちらのレンズですが、中古でも人気のレンズで、前述したアポズミクロン 50mmと揃えれば無敵の構成といっても過言ではありません。

こちらもアポクロマートのレンズ構成が採用されているほか、最短撮影距離も30cmとまさにオールラウンダー。

究極の35mmを探して、ということであれば、真っ先に候補に挙がるレンズの一つと言えるでしょう。

【広角レンズ人気ランキングTOP3】

続いては、35mmよりもさらに広い広角レンズのランキングをご紹介いたします。

背面液晶の視認性向上や、ビゾフレックスEVFの使用により、フィルム時代やデジタル初期と比べてずいぶん使いやすくなった超広角レンズたち。

どのようなレンズがランクインしているか、さっそく見ていきましょう。

第3位 エルマリート M28mm F2.8 3rd(E49)

ここにきて1979年発売のエルマリート M28mm F2.8 3rdが第3位にランクインしました。

文字通りエルマリート M28mmの第三世代となり、状態のよいものでも20万円を切ることが多いリーズナブルな価格が魅力のレンズです。

世代的にはレンズ設計にコンピューターを取り入れ始めた時代のレンズとなり、堅実な描写性能も魅力のひとつです。

まずお手頃な広角レンズを使いたいということであれば、おすすめしているレンズです。

第2位 ズマロン M28mm F5.6

第二位は復刻レンズシリーズから、ズマロン M28mm F5.6がランクインしました。

こちらのオリジナルは1955年から販売されていた、スクリューマウントのレンズで、本復刻版はデザインなどを可能な限り踏襲しつつ、現代的に再構築されています。

F5.6という暗めな開放F値ですが、現代のデジタルライカは高感度での利便性はかなり高いため、ある意味ではその欠点を克服し、あまり不自由なく使えるようになりました。

むしろ深い被写界深度、開放からシャープで精細な描写、コンパクトで軽量なボディが相まって、スナップショットが好きな方への筆頭おすすめレンズです。

ちなみにレンズフィルターを付けると付属のレンズフードの取り付けができない場合がありますので、MapCameraから発売中のズマロン用オリジナルフィルターのご使用をお勧めします。

第1位 エルマリート M28mm F2.8 ASPH. ブラック

第1位は、現行第5世代のエルマリート M28mm F2.8 ASPH.となりました。

アスフェリカルレンズ(非球面レンズ)の採用により、効果的に歪曲などの収差を補正し、開放から惜しみなく使っていけるコストパフォーマンスの高い一本です。

エルマリートシリーズ全般にある程度いえることではありますが、比較的小型軽量なレンズが多く、選びやすいのがよいです。

開放F2.8はボケなどを活かした撮影が行いづらい一方で、ピントをしっかりとおいて撮影したい方には非常に実用的な選択肢であるといえます。

【望遠レンズ人気ランキングTOP3】

最後は、焦点距離が50mmより大きい望遠レンズのラインアップから人気レンズをご紹介。

レンジファインダーカメラでは望遠域のフレーミングが小さくなり、従来はあまり人気がありませんでしたが、M型ライカのデジタル化やミラーレスカメラの登場で、使用難度はフィルム時代ほどではありません。

お手頃な価格帯から高性能かつ高級なものまで、どのような製品がランクインしているのか見ていきましょう。

第3位 エルマリート M90mm F2.8 E39 シルバー

望遠レンズの第3位は、1959年に登場したエルマリート 90mm F2.8 E39がランクインしました。

口径の大きい望遠レンズは鏡筒のサイズも大きくなりがちで、とくに比較的小型なレンジファインダーカメラやミラーレスで使用する際にやや不便ですが、

このエルマリート 90mm F2.8 E39 1stはコンパクトかつ価格も比較的リーズナブルなことから、とりあえず望遠レンズ!という方にもおすすめです。

ただし、年代が古く状態がいいレンズがなかなか希少なため、もし見かけられたらラッキーかもしれません。

第2位 ズミクロン M90mm F2 E55 フード組込 ブラッククローム

1980年に登場したズミクロン M90mm F2 E55 フード組込 ブラッククロームが第2位にランクインしました。

ズミクロンの名の通りF2を実現しながらも、ハンドリングに苦のないサイズ感と、比較的お求めやすい価格帯であることが人気のポイントです。

第1位 アポズミクロン M75mm F2.0 ASPH. (6bit)

望遠レンズランキングは、アポズミクロン M75mm F2.0 ASPH. (6bit)が堂々たる第一位での締めくくりとなりました。

これにより、35mm、50mm、75mmの3本のアポズミクロンがランキング内に登場し、シリーズの人気の高さが伺えます。

やはり、現代の高画素デジタルカメラでしっかりとした解像感を持って撮影をしたい場合、最上の選択肢となることが理由の秘訣でしょうか。

望遠レンズのランキングは特に、設計が古く描写がやわらかいものからかっちりとした写りをするものまで、三者三様なラインアップとなりました。

おわりに

長くなってしまいましたが、ここまでお読みいただきありがとうございました。

当社でのライカレンズの焦点距離別のランキング、いかがだったでしょうか。

「やっぱりあれが入っていたか」という意見もあれば、「あのレンズがランキングに入らないなんて!」といったご意見もあるかもしれません。

願わくばこの記事が、ライカMマウントレンズ選びの参考の一助となれば幸いですが、Mレンズの可能性は無限大。到底ここで収まりきるものではありません。

多種多様で豊富なライカレンズの在庫をもつMapCameraで、ぜひお気に入りの一本を探してみてください。それではまた。

■ご紹介したレンズの新品はこちら↓■

・50mm

・35mm

・広角レンズ

・望遠レンズ

今回紹介する機材は、α6400です。

α6400はコストパフォーマンスに優れたカメラです。 高速AFと有効画素数が約2420万画素の高画質、さらに4K動画撮影も可能と、写真も動画もそつなくこなすことができます。性能バランスのとれたカメラにも関わらず、他のカメラよりも比較的手の届きやすい価格で手に入ることからコスパが良いと言われています。中古であれば約8万円~から購入することができ、α6700の約二分の一の値段であることがコスパが良いといわれる所以です。

タッチフォーカス、タッチシャッターを使用しスマートフォンで撮影するように簡単に初心者でも本格的な撮影が可能です。スナップ撮影、スポーツ撮影、ライブ撮影、ポートレート撮影、お子さんの撮影、ペットの撮影、VLOGなど多様なシーンで活躍間違いなしです。

使用したレンズは「SONY E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS」です。こちらのレンズは光学式手ブレ補正と電動ズームが備わっています。広角で撮影できるので風景を撮りたい際に合うと思います。

α6400は手ブレ補正が付いていないので、レンズは手ブレ補正のついているものを選ぶことをおすすめいたします。商品名に「OSS」と記載があるものは手ブレ補正機能が付いています。

小型軽量なので持ち歩きにも向いてます。風景や建物の写真を撮ることが多いので、軽いものだと見上げるときも負担なく撮影できて、ストレスフリーです。

180度チルト可動式液晶モニターを搭載しているので、自撮りも簡単にできます。VLOGを撮りたい方にもおすすめです。アプリ「Imaging Edge Mobile」を使えば、4K動画をスマートフォンに転送もできます。

この日は実家に帰省していたので、市内の国指定重要文化財を訪れました。美しい近代和風建築に心が癒されます。ここは明治時代に建築されたそうです。ロマンを感じます。日本庭園も相まって、静かで優雅な場所でした。

α6400のAF性能については、「リアルタイムトラッキング」「リアルタイム瞳AF」を搭載しており、様々なシーンで役立ちます。

「リアルタイムトラッキング」は、服の色の形、顔、瞳、動きのパターンから解析し、一度被写体に対してAFを合わせると解除するかフレームアウトするまで自動で被写体を追いかけピントを合わせてくれます。スポーツ撮影やライブ撮影での激しい動きにも対応可能です。

「リアルタイム瞳AF」は被写体の瞳にピントを合わせ続けてくれる機能で、動きのある被写体でも綺麗なポートレートを撮ることが出来ます。一部の動物(犬や猫など)にも対応しているので、お子様やペットの写真を撮る際におすすめです。

さらに新世代の画像処理エンジンによって世界最速0.02秒の高速AFが実現しました。高速AFはスナップやスポーツのような短時間で素早く多数撮影するシーンで役立ちます。

ここからの写真は単焦点レンズ「SONY Sonnar T* E 24mm F1.8 ZA SEL24F18Z 」に切り替えて撮影してみました。高いコントラストと丁寧な線の描写が魅力的なレンズです。

こちらの写真でもしっかりと被写体にピントが合っています。この日は暑すぎる一日だったので、喫茶店の冷房で二人して生き返りました。涼しげな青のワンピースが似合っています。

テーブルフォトも綺麗に撮影できました。メロンソーダが一段と美味しく感じました。夏はアイスが無いと生きていけません。

その後はとある場所を訪れるために虎ノ門へと移動しました。

訪れたかったのは、愛宕神社です。

出世の石段を汗を流しながら登り、目に入ってきた光景がこちらです。

ビルに囲まれながら緑が溢れた落ち着いた空間が広がっていました。出世の石段を登るのはなかなか大変でしたが、ボデイが軽めなので登りきることができました。目の前に広がる穏やかな空間がご褒美のように感じました。

真っ赤な鳥居に目を引かれます。

境内には弁財天様が祀られている池もあります。神秘的で趣がありました。緑の生き生きとした写りが気に入っています。

・・・

最後までお読みいただきありがとうございました!今回はα6400のご紹介でした。いかがでしたでしょうか。

α6400はオータムキャッシュバックの対象商品です。

ボデイ単体、パワーズームレンズキットを購入で10,000円のキャッシュバック!高倍率ズームレンズキット、ダブルズームレンズキットご購入で15,000円のキャッシュバック!

▼新品はインターネットからのお買い物で安心安全の2年保証付き!▼

▼ネット限定ポイント還元!▼

とある休日、FUJIFILMのハーフサイズカメラ「X half X-HF1」を相棒に、横浜の港町をのんびり散歩してきました。いつも見ている景色も、このカメラの独特なファインダーを通すと、まるで違う表情を見せてくれます。

旅の始まりは、横浜ベイブリッジを一望できる港の見える丘公園からです。小高い丘から広がる景色は、何度見ても飽きることがありません。

強い日差しの中にくっきりと映し出される日時計の影を一枚。バッテリーとメモリーカードを含めても約240gと非常に軽量なX halfは、こうした気ままな横浜散歩にぴったりです。

公園の中で見つけた、強い風にはためく国際信号旗。この旗が意味する「ご安航を祈る」というメッセージに、行き交う船の安全を願ってシャッターを切りました。

丘を降りる道中で、ゆっくりと回る風車を発見。風車のオレンジ色が、青空に鮮やかに映えていました。X halfは縦位置写真が基本となるため、普段は意識しない縦の構図で景色を切り取ることができます。

続いて訪れたのは山下公園。公園の片隅で、夏の終わりを告げるように力強く咲くヒマワリを見つけました。素通しのファインダーを覗き、その瞬間を逃さず写真に収めます。

山下臨港線プロムナードを歩くと、正面には横浜三塔の一つ、青緑色のドームが美しい横浜税関が見えてきます。このカメラは、気になったものをファインダーで覗いてみるという、他のカメラとは違った独特なリズム感があり、散歩をより一層楽しいものにしてくれます。

横浜港新港ふ頭5号岸壁に白い船が泊まっていました。奥には新港埠頭のシンボルであるハンマヘッドクレーンが立っています。

今回の横浜散歩はここまで。X half X-HF1は、いつもの風景を違った視点で切り取ることができ、改めて写真の楽しさを思い出させてくれるカメラでした。

お気に入りのカメラをちょっとそこまで、新しい風景を探しに出かけてみませんか。

9月も一週間が過ぎましたが、まだまだ暑い日が続きます。

秋と言えば、スポーツの秋や芸術の秋など〇〇の秋と称しいろんなことを楽しむ季節です。由来は諸説あるそうですが、様々なことを始めるのに秋は気候的に適しているそうなのでそのように言われています。

秋というにはまだ暑すぎる気がしますが、今回は秋に向けておすすめしたいレンズのお買い替えを皆様にご案内いたします。

本日は、LUMIX S PRO 70-200mm F4 O.I.S.からのお買い替えにおすすめなレンズを2つのケースに分けてご紹介いたします。

LUMIX S PRO 70-200mm F4 O.I.S.は、LUMIX Sシリーズの中で高コスパで人気の小三元望遠ズームレンズ。

しかし中には、「描写性能やAF性能に優れた、ワンランク上の望遠レンズが欲しい!」

「レンズの付け替えを行わずに標準域も撮れる便利なレンズが欲しい!」とお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は、そうしたお客様に向けて

CASE1:LUMIX S PRO 70-200mm F2.8 O.I.S.

CASE2:LUMIX S 28-200mm F4-7.1 MACRO O.I.S.

この2つのレンズをご紹介し、それぞれの魅力や特徴をご説明いたします。

LUMIX S PRO 70-200mm F4 O.I.S.からお買い替えにおすすめレンズ

CASE1:LUMIX S PRO 70-200mm F2.8 O.I.S.

LUMIX S PRO 70-200mm F2.8 O.I.S.はLUMIX Sシリーズの中の大三元にあたる望遠ズームレンズです。

F4通しからF2.8通しになり、さらに豊かなボケ味を演出できるようになるのでステップアップにおすすめしたいレンズです。

_______________________

9月7日現在、LUMIX S PRO 70-200mm F4 O.I.S.のお買い替え時の買取見積金額!

ワンプライス買取価格:¥79,000

先取/下取交換にて見積金額10%UP:¥7,900

買取優待券をお持ちの方は見積金額3%UP:¥2,370

最大買取見積合計金額:¥89,270

>LUMIX S PRO 70-200mm F2.8 O.I.S.へのお買い替えはおおよそ¥123,570~¥181,000のお支払いで購入可能です!

_______________________

CASE2:LUMIX S 28-200mm F4-7.1 MACRO O.I.S.

LUMIX S 28-200mm F4-7.1 MACRO O.I.S.は標準域の28mmから望遠域の200mmまでを一本で対応することが出来る、高倍率ズームレンズです。

ズームすることでF値の変化があり200mmでF7.1にはなりますが、今までレンズの交換が手間だと感じていた方や、旅行などに気軽に望遠レンズを持ち出したいといった利便性を重視したい方におすすめです。

_______________________

9月7日現在、LUMIX S PRO 70-200mm F4 O.I.S.のお買い替え時の買取見積金額!

ワンプライス買取価格:¥79,000

先取/下取交換にて見積金額10%UP:¥7,900

買取優待券をお持ちの方は見積金額3%UP:¥2,370

最大買取見積合計金額:¥89,270

>LUMIX S 28-200mm F4-7.1 MACRO O.I.S.へのお買い替えはおおよそ¥3,530~¥29,530のお支払いで購入可能です!

_______________________

本日ご紹介したレンズは、ご購入とご売却を同時に行っていただく先取/下取交換のご利用がおすすめです!

通常価格より見積金額が10%アップ、買取優待券をお持ちでさらに3%増額いたします!

買取金額が確定しているので全国どこからでも送るだけでスムーズに売却できます。

還元されたポイントを次回のお買い物で使っても、さらにポイントが貰えるのでお得がどんどん広がります。ぜひご活用ください!

9月に入り、少しずつ涼しい日が増えてきました。

熱中症を気にせず撮影に出かけられるのは本当にありがたいと感じます。

写真の季節がすぐそこまで来ていますが、皆様準備はお済みでしょうか。

本日はAF-S DX NIKKOR 16-80mm F2.8-4E ED VRからのお買い替えにおすすめなレンズを2つのケースに分けてご紹介いたします。

AF-S DX NIKKOR 16-80mm F2.8-4E ED VRは、APS-Cのデジタル一眼レフ用ズームレンズとして人気があります。

しかし中には、「幅広い焦点距離をカバーできる、もっと便利なズームレンズが欲しい!」

「これを機にフルサイズ用レンズデビューをしたい!」とお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は、そうしたお客様に向けて

CASE1:【AF-S DX NIKKOR 18-300mm F3.5-6.3G ED VR】

CASE2:【AF-S NIKKOR 24-70mm F2.8G ED】

この2つのレンズをご紹介し、それぞれの魅力や特徴をご説明いたします。

AF-S DX NIKKOR 16-80mm F2.8-4E ED VRからお買い替えにおすすめレンズ

CASE1:AF-S DX NIKKOR 18-300mm F3.5-6.3G ED VR

AF-S DX NIKKOR 18-300mm F3.5-6.3G ED VRは、35mm判換算で27~450mmをカバーする高倍率ズームレンズです。

一般的に高倍率ズームレンズは画質に妥協が必要と言われますが、そこはNikon。もちろんズーム全域で高画質です。

これ一本でほぼすべての撮影が可能なので、荷物を減らしたい旅行の時には特に大活躍してくれるでしょう。

_______________________

9月6日現在、【Nikon AF-S DX NIKKOR 16-80mm F2.8-4E ED VR】のお買い替え時の買取見積金額!

ワンプライス買取価格:¥42,000

先取/下取交換にて見積金額10%UP:¥4,200

買取優待券をお持ちの方は見積金額3%UP:¥1,260

最大買取見積合計金額:¥47,460

>【AF-S DX NIKKOR 18-300mm F3.5-6.3G ED VR】へのお買い替えはおおよそ¥15,340~¥50,220のお支払いで購入可能です!

_______________________

CASE2:AF-S NIKKOR 24-70mm F2.8G ED

AF-S NIKKOR 24-70mm F2.8G EDは、FXフォーマット用の高画質ズームレンズです。

「24-70mm f2.8」と言えば標準ズームレンズのトップエンド。

このレンズも例に漏れず、作りの良さや画質の素晴らしさに定評があります。

色収差が少ない為どのようなシーンでも安心して使えます!

_______________________

9月6日現在、AF-S NIKKOR 24-70mm F2.8G EDのお買い替え時の買取見積金額!

ワンプライス買取価格:¥42,000

先取/下取交換にて見積金額10%UP:¥4,200

買取優待券をお持ちの方は見積金額3%UP:¥1,260

最大買取見積合計金額:¥47,460

>AF-S NIKKOR 24-70mm F2.8G EDへのお買い替えはおおよそ¥22,340~¥32,340のお支払いで購入可能です!

_______________________

本日ご紹介したレンズは、ご購入とご売却を同時に行っていただく先取/下取交換のご利用がおすすめです!

通常価格より見積金額が10%アップ、買取優待券をお持ちでさらに3%増額いたします!

買取金額が確定しているので全国どこからでも送るだけでスムーズに売却できます。

還元されたポイントを次回のお買い物で使っても、さらにポイントが貰えるのでお得がどんどん広がります。ぜひご活用ください!

【ARTISAN&ARTIST*】MapCamera別注シルクストラップが新登場いたしました

大人気のARTISAN&ARTIST* シルクストラップ ACAM-301RにMapCameraオリジナル製品が本日より新登場いたしました。

日本の伝統色「檳榔子染(びんろうじぞめ)」「墨(すみ)」「千歳緑(ちとせみどり)」の色を表現した落ち着きと品のあるストラップに仕上がりました。

MapCameraだけでしか購入ができないオリジナルカラー3色となります。

こだわりが詰まった逸品、まずは魅力を色ごとにご紹介いたします。

こちらは日本の伝統色に由来した深く静かなグレーの「墨(すみ)」。

古来から日本文化を象徴する色落ち着いたトーンが、どんな装いにも調和し、長く使うほどにその魅力を深めていきます。

こちらは「千歳緑(ちとせみどり)」と名づけられた静けさを湛えた落ち着いた緑色となります。

千年を超えても変わらぬ緑を表し、不変や不老長寿を象徴する縁起の良い色として古くから親しまれている緑色となります。

最後は落ち着きがありながら、暗くなりすぎない上品な紫の「檳榔子染(びんろうじぞめ)」。

古来、檳榔子の実を染料として生まれた深みのある色合いで、落ち着きと気品を兼ね備えた日本の伝統色です。

京都の老舗組紐店がきものの帯締めにも用いられる技術で丁寧に組み上げたシルクコードストラップ。

しなやかな手ざわりと上品な光沢が魅力で、使うほどに馴染み、愛機と共に末永く寄り添います。

販売当初からその質感と色合いが高い評価を受け、日本の伝統技術を活かした仕上がりは、国内外で人気を集めています。

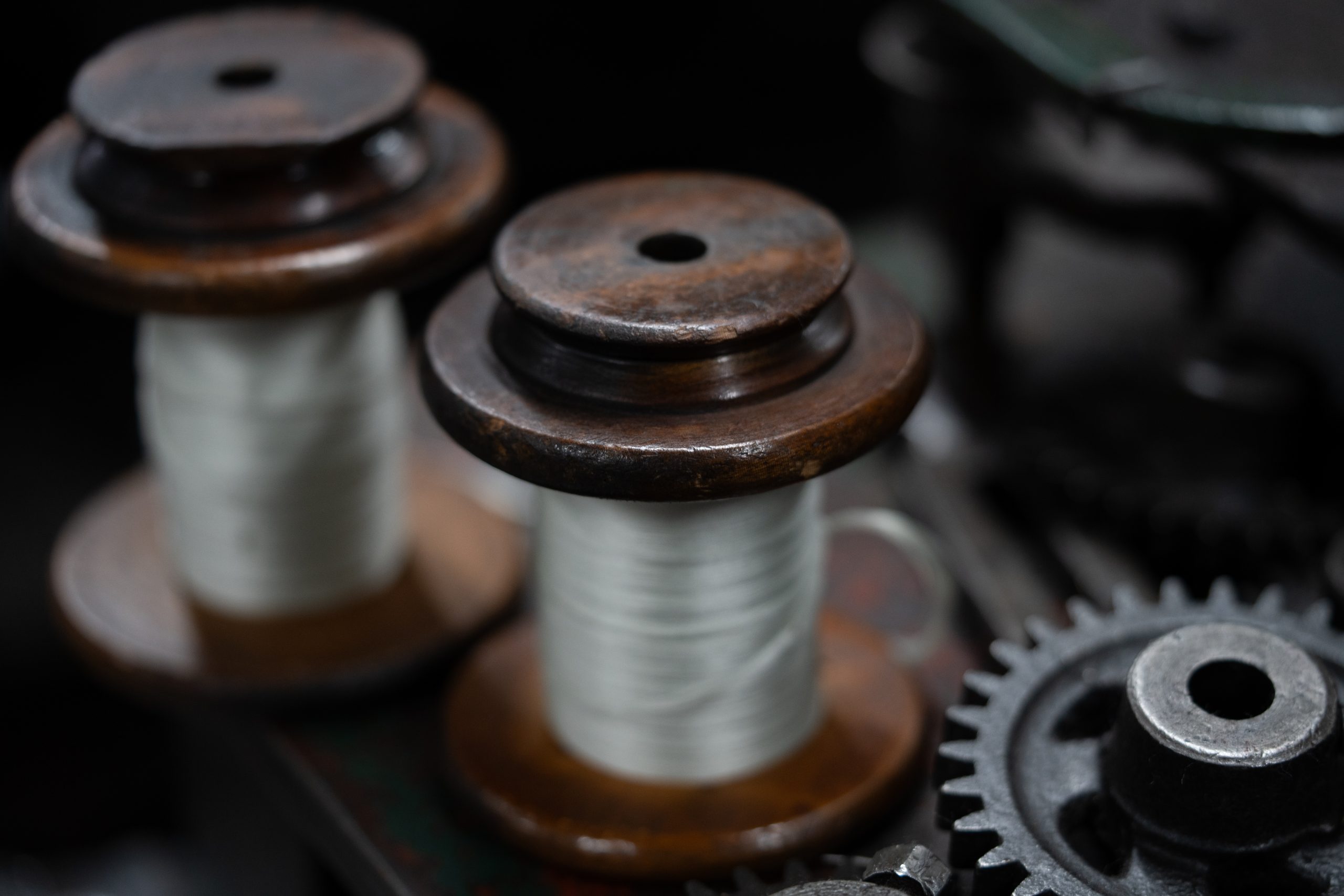

伝統の技から生まれるシルクストラップ。今回はその組紐づくりの工程を特別にお届けします。

まずは染色からスタートいたします。

天然の素材が相手のため、気温や湿度に大きく左右される繊細な作業。

決してデータ化が出来ない職人の経験に基づいた技術と勘によって染めあげられたその色は、一期一会の二度と出会えない色となります。

その中から選ばれた今回の3色が、いかに特別な存在であるかがお分かりいただけるはずです。

選ばれた色から、次は手組みでのサンプル制作となります。

難解な手順はもはや数学の世界とも言えるほど、熟練の技術で一目ずつ組んでいきます。

難しい組みの種類の場合、仕上がりの速度は1時間に30cmにも満たないこともあります。

そうして誕生したサンプルは、MapCameraスタッフによる綿密な色彩検討を経て、製品名にまでそのこだわりが込められました。

色が決まった後は、機械組みでの量産が丁寧に行われます。

京都の町家の中にリズミカルな心地よい音が響き渡ります。

組みの種類ごとに緻密なセッティングを施された機械たちは、メンテナンスをされながら、何十年と動き続けて、確かな品質を保ちながら製作がされていきます。

このようにして誕生した逸品が、MapCameraの元へと届けられたのです。

今回のストラップは、カメラボディに傷がつかないようストラップリングの付け根とレザーのあて革が一体となったACAM-301Rのモデルとなります。

根元にさりげなく刻まれたARTISAN&ARTIST*の刻印が落ち着いた存在感を放ち、上品さを引き立ててくれること、間違いありません。

あなたの日常に自然と馴染み、共に歩む存在となるストラップ。その確かな品質である事は自信をもっておすすめいたします。

お気に入りの色を愛機に添えて、ファッションとして日々のコーディネートに取り入れ、楽しんでみてください。

デジタルカメラの進化は、我々に無限の可能性を与えてくれました。高画質、高速連写、手ブレ補正…便利さの追求は、写真撮影のハードルを劇的に下げました。しかし、その一方で、「一枚を撮る」ことの重みや、そこから生まれる偶然の美しさ、そして現像を待つワクワク感を見失いつつあったのではないでしょうか。そんな時代に、FUJIFILMから投げかけられた「挑戦状」があるのです。それが、Xシリーズの新星、ハーフサイズフォーマットのデジタルカメラ「X half(X-HF1)」です。

「写ルンです」で初めて写真を撮った世代にとって、ハーフサイズは懐かしい響きです。かつて、フィルムカメラの主流だった35mmフィルムを縦半分に使うことで、2倍の枚数を撮影できるという合理性が、若い世代の心を捉えました。そんなカメラがかえって新しいと、今は若い世代があえて使っていますから、「写ルンです」現役の方にも馴染み深いでしょう。しかし「X half」は単なる懐古趣味ではありません。その背後には、現代のフォトグラファーに問いかける、深い哲学が隠されています。

本稿では「X half」の特長を網羅しながら、それがなぜ「フォトグラファーへの挑戦状」であり、「写ルンです」世代に捧げられた「エモいお題」なのかを紐解いていきます。

1. 懐かしさと新鮮さが融合した、唯一無二のボディデザイン

「X half」を手に取ってまず驚くのは、そのサイズ感です。まるでカードケースやパスポートケースのようにコンパクトなボディは、日常に溶け込み、被写体に身構えさせない自然な撮影を可能にします。その重量は、バッテリーとメモリーカードを含めてもわずか約240g。これは、交換レンズを持ち歩く必要のないエブリデイ・キャリーカメラとして、圧倒的なアドバンテージです。「大は小を兼ねる」という言葉が通用しないほど、このサイズと重量感は「X halfじゃないと駄目」と思わせる説得力があるのです。

スマホと比べようと思ったら、むしろカードケースの大きさに近いと気付いたのです

デザインは、クラシックカメラの魅力を抽出・再構成した、高品位で唯一無二の佇まいです。シャッターボタンと同軸に配置された露出補正ダイヤル、絞りリングなど、Xシリーズに共通する高いデザイン性と操作性を両立しています。特にこのカメラの核心とも言えるのが、アナログな操作感です。「フレーム切り替えレバー」は、フィルムカメラの巻き上げレバーを彷彿とさせ、次の撮影への期待感を高めます。また、フィルム装填確認窓を思い出させるサブ液晶の佇まいは、所有する喜びとともに懐かしい高揚感をもたらしてくれます。さらに、背面液晶の操作には、スワイプやフリックといった直感的なタッチ操作を採用。もちろんサブ液晶も活躍します。圧倒的なコンパクトボディでありながら、快適な操作性を実現している点も見逃せません。

2. 構図が紡ぐ新たな物語:「2-in-1」と縦構図の哲学

「X half」の最もユニークな特長は、やはり「ハーフサイズフォーマット」の再定義にあるでしょう。従来のデジタルカメラが採用する横長の3:2や4:3とは異なる、横3:縦4のアスペクト比を基本としています。この比率は、近年一般的となったスマホの縦長画面との親和性を持ちつつ、スマホの16:9とも異なる比率です。この比率かつ縦長であることが構図に独自の奥行きを与え、あなたのシャッターをより気軽なものにします。縦構図の撮影に適した3:4アスペクト比の背面液晶と、縦型の光学ファインダーを搭載しており、大きく高精細なモニターがもたらす「良い写真を撮らなければ」というプレッシャーからあなたを解放し、自然とシャッター回数が増えるのを実感できるはずです。

小さなカメラでもしっかり質感の伝わる高画質

そして、このカメラがフォトグラファーへの挑戦状として提示するのが「2in1」機能です。これは、2枚の縦構図写真を組み合わせて1枚の横長写真にするというもの。撮影と撮影の間にフレーム切り替えレバーを引くことで簡単に作成できます。静止画だけでなく、動画同士や静止画と動画を組み合わせることも可能で、組み合わせを変えるだけで、何気ない日常が新しい物語を語り始めます。例えば、何気ない日常の一コマと、その瞬間の感情を切り取った二枚の写真を並べることで、見る人に想像をかき立てさせるアートへと昇華させる作業になるのです。この機能は、我々がデジカメで失いかけていた「偶然の連続性」を呼び覚ます挑戦状なのだと、改めて感じさせられます。なお「2-in-1」で撮影しても、独立した縦長写真が同時に保存されますので、安心してシャッターを切ってください。

上半身と下半身、というイメージで組み合わせる

3. フィルム由来の色と質感:あなたの感性を表現する多彩な機能

「X half」は、高画質な1インチセンサーと、「写ルンです」と同じ35mm判換算32mmの単焦点レンズを搭載し、クリアでありながら味のある画を生み出します。富士フイルムの強みである写真フィルムをベースにした表現力が、あなたのクリエイティビティを刺激してくれるでしょう。

フィルムシミュレーションは、忠実な色再現性とメリハリのある階調表現を併せ持つ「REALA ACE」など、13種類のモードを搭載。被写体やシーンにあわせて写真フィルムを選ぶ感覚で、多彩な色表現を楽しむことができます。さらに、新規に開発されたフィルター3種「ライトリーク」「ハレーション」「期限切れフィルム」を搭載。フィルムカメラ独特の光の漏れやにじみ、古びた風合いをデジタルで手軽に再現できます。グレイン・エフェクトで粒状感を調整すれば、ノイズでさえも日常の重要なアクセントとなり得ます。これらの機能は、まさに「写真に正解はない。あなたらしい表現を見つけてほしい」という「X half」のメッセージを具現化したものです。

ライトリークの光の位置はランダムなので、あとで見るまでわからない楽しみがあります

4. 不便を楽しむ「フィルムカメラモード」:現像を待つ高揚感

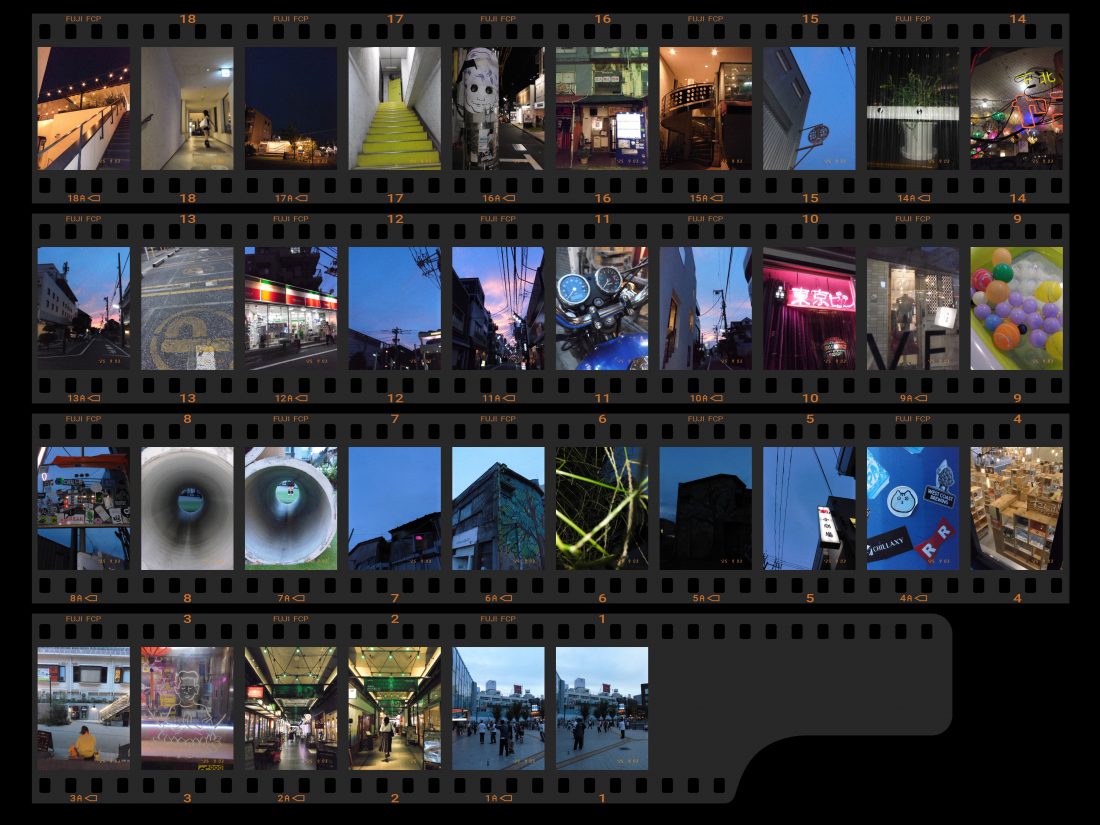

「X half」は、デジタルでありながらフィルム撮影の楽しさを再現する「フィルムカメラモード」を搭載しています。このモードでは、あらかじめ設定した枚数(36枚、54枚、72枚)を撮り切るまで、背面液晶で写真を確認できません! 不便に感じるかもしれませんが、ファインダー越しにクリアな世界を覗き、レバーを引くたびに「どんな写真が撮れているだろう」というワクワク感が込み上げてきます。撮ったら確認、といういつもの作業がなくなるのは、撮影テンポが速くなるとともに、あきらめるという潔さが生まれます。そう、まさに「写ルンです」の世界です。

撮影を終え、専用アプリ「X half」で「デジタル現像」を行うまで写真を確認できない体験は、まるで本物のフィルム現像を待つような高揚感を与えてくれます。現像後には、撮影した写真の繋がりを一覧できるコンタクトシートも同時に保存され、あなたが紡いだストーリーを振り返ることができます。たとえ失敗した写真があっても、それも思い出の一部として受け入れさせてくれるでしょう。このモードは、現代の便利さに慣れ切った我々への、心揺さぶる挑戦状なのです。

コンタクトシートは、最初はネガカラーフィルムのような茶色で、じわじわと像が現れるというギミックつき

5. 撮影から共有、プリントまで広がる楽しみ

「X half」は、日常使いを想定した約880枚という驚異的なバッテリーライフを実現しています。常に持ち歩くカメラに、これほどのバッテリー寿命は必須項目でしょう。撮影したデータはUSB-C端子からPCへ転送できるほか、専用アプリ「X half」を通じてスマートフォンへシームレスに転送可能です。

アプリでは「2-in-1」生成やギャラリー・アルバム機能に加え、スマホプリンター“チェキ”「instax Link」シリーズとの連携によるダイレクトプリントも楽しめます。撮影からプリント、共有まで一貫した楽しみを提供してくれるのです。

バッテリー切れに怯えることなく、目についたものをじゃんじゃん撮れるのが本当に嬉しい

声をかけて撮るときも、小さな「X half」なら威圧感なし。プリントしてプレゼントすればよかった

6. まとめと作例

「X half」は、最新のテクノロジーと懐かしい哲学が融合した、レアなカメラ。それは「写ルンです」世代がかつて感じた、シャッターを切る喜び、現像を待つワクワク感、そして偶然が生み出す美しさを、現代のデジタル技術で再現しています。それは、単なる記録を超えた、クリエイティブな表現の可能性を私たちに示唆しているのです。

「X half」が提示する「2-in-1」や「コンタクトシート」は、私たちフォトグラファーの想像力を刺激し、日々のスナップに新しい視点を与えてくれます。1枚ずつ独立しているのとは違い、“お題”をもらっているような気分になるのです。そういう縛りが写真を撮るという行為をより面白くさせ、他のカメラでは味わえないウキウキした気持ちを得られるのです。

日常の風景をただ切り取るだけでなく、二つのピースを組み合わせることで生まれる、あなただけの物語を紡いでみませんか。忘れかけていた写真の喜びを、「X half」がきっと取り戻させてくれます。

最後に、フォトダンプ! どうぞご覧ください。

緑つながり

ドアの前と、ドアの向こう

魚眼の表現もできます

草むらに突っ込んでフラッシュ撮影も

空の色にありがたさを感じたので、この組み合わせ

撮影後、私が「X half」の中古を購入したのは、言うまでもありません。

【SONY】今こそ中古で手に入れよう!I型がコスパ最強の理由。FE 24-70mm F2.8 GM

レンズキットや小三元ズームレンズ、サードパーティレンズを使っている方にとって、次のステップを検討されている方も少なくないでしょう。

ただ、できる限り予算は抑えたい……

そんな方にオススメしたいのが「SONY FE 24-70mm F2.8 GM SEL2470GM」です。

SONYのG Master(GM)シリーズは描写力・操作性・信頼性すべてにおいて最高峰のレンズ群で、プロからも信頼される「仕事道具」として数多くの現場で愛用されています。

今回は、II型ではなくあえてI型を選ぶ理由や魅力を、実際に今回使用したα7IIIで撮影した作例を交えながらご紹介していきます。

FE 24-70mm F2.8 GMは何と言っても描写力の高さが最大の魅力です。

レンズ構成には非球面レンズやEDレンズを採用する事で歪曲収差や色収差を効果的に抑制し、絞り解放から非常に高い解像力を実現してくれています。

更にナノARコーティングにより逆光でのフレア・ゴーストの影響も抑えております。

どういった環境下でもしっかりと”写す”を叶えてくれる実力を持った頼れる存在なのです。

当レンズは標準ズームの使いやすさはそのままに、開放F2.8の明るさでボケ表現や暗所撮影が格段に向上します。

ただどうしても携帯性が気になる方も多いのではないでしょうか。

しかし今回使用したα7IIIはグリップが改善されホールド感が増しており、当レンズのウエイトバランスの良さも相まって、約886gという重量でも腕への負担を軽減してくれます。

レンズ全体の質感や操作性も高く、手に取った瞬間から「撮影のしやすさ」を実感できる一本です。

SONY純正同士ならではの安定した通信・AF連携も外せないポイントです。

どうしてもサードパーティ製のレンズだと動きものの撮影時にAFが追い付かずピントのズレが気になってしまうなんてこともしばしば、、、

そういった場面でも純正であるが故の以心伝心で、今回使用したα7IIIの高速・高精度なAFもフル活用できます。

家族との外出時にも使用したのですが、ピント精度も素晴らしく日常使いでも抜群の性能を発揮してくれました。

α7IIIは高感度耐性も高く、ボディ内手ブレ補正も搭載されているため、手持ちでも暗所撮影にしっかり対応できる安心感があります。

上の作例でもお分かりいただけるかと思いますが、焦点距離70mmで1/20のシャッタースピードでもブレはありません。

ちなみにこちらの撮影時はしゃがみ込んで不安定な状態で撮影を行っております。

ミラーレス時代となりボディ内手ブレ補正を搭載したカメラが増えてきておりますが、こういった場面でありがたみを大きく感じます。

FE 24-70mm F2.8 GMは動画撮影でも高い実力を発揮します。

滑らかなピント移動と高速・静音AFにより、動きのある被写体も自然でスムーズに追従してくれます。

そしてフォーカスブリージングがほぼなく、ピント移動時の画角変動も最小限で安定した映像を実現できるのも特徴です。

更に純正レンズ同士ならAFだけでなくボディ内手ブレ補正との相性も抜群で、手持ちでの動画撮影も安心して行えます。

大三元レンズならではのポイントとして、描写力とボケ表現が光ります。

F2.8だからこその前ボケ・後ボケを活かして被写体を際立たせることができ、ポートレートでは自然で立体感のある写真を作り出せます。

周辺部に関しても元々安定しておりますが、MTF曲線にもあるようにF8まで絞ることで更にシャープな描写を得られるため、風景やスナップでも画質の違いを実感いただけるかと思います。

そんな大満足な当レンズが中古価格も落ち着いてきており、コストパフォーマンスが非常に優れております。

Ⅱ型も出て3年経った今だからこそ手に入れるチャンスとも言えるでしょう。

FE 24-70mm F2.8 GMは発売から年月が経った今でもプロにも愛され続けるSONY GMレンズです。

その信頼性は折り紙つきで、初めてのGMレンズとしても安心してご利用いただきます。

2022年にII型が出た事で中古商品に関しても価格面で手に取りやすくなってきており、当レンズはコスパ抜群の一本です。

▼関連記事はこちら!▼

Map CameraではFE 24-70mm F2.8 GMの中古商品を豊富にご用意しております。

ぜひ手に取っていただき、その描写力と操作感をお確かめください。

▼中古商品はポイント還元でさらにお得に!▼

▼新品はインターネットからのお買い物で安心安全の2年保証付き!▼

2018年発売のカメラは、Canon 「EOS R」・Nikon 「Z7」「Z6」・SONY 「α7III」と各社様々なカメラを発表した年でした。

その中で、FUJIFILMは「X-T3」を発売。

今もなお人気の高いX-T3にXF23mm F1.4 R LM WRを付け、自然な風景を求めお散歩してきました。

XF23mm F1.4 R LM WRは換算約35mmですので、スナップにはもちろんポートレートや風景の撮影も最適なレンズになっています!

今回使用した機材スペック

~X-T3~

有効画素数 約2610万画素

質量 約539g

フィルムシミュレーションモード 16モード(PROVIA/スタンダード、 Velvia/ビビッド、ASTIA/ソフト、クラシッククローム、PRO Neg.Hi、 PRO Neg.Std、モノクロ、モノクロ+Yeフィルター、モノクロ+Rフィルター、モノクロ+Gフィルター、セピア、ACROS、ACROS+Yeフィルター、ACROS+Rフィルター、ACROS+Gフィルター、ETERNA/シネマ)

~XF23mm F1.4 R LM WR~

リニアモーターにより小型軽量なフォーカス群を駆動させるインナーフォーカス方式を採用

質量約375g・長さ約77.8mm・フィルター径58mmのコンパクト設計

非球面レンズ2枚とEDレンズ3枚を採用した10群15枚のレンズ構成により、色収差や球面収差を徹底的に抑制

円形に近い絞り形状を実現する9枚絞り羽根の採用に加え、コマ収差を抑制しボケの色づきを軽減することで、自然で美しいボケ味による写真撮影を行えます。

ボディーとレンズの総合計質量が約914gとなりますので、負担にならず最高な画質で撮影することができます!

ボディーとレンズの総合計質量が約914gとなりますので、負担にならず最高な画質で撮影することができます!

では実際に撮影した写真をご覧ください。

ハイライトとシャドーの階調や緑の色味はさすがのFUJIFILMです

ハイライトとシャドーの階調や緑の色味はさすがのFUJIFILMです

公園の隅に木の切り株がありました。

公園の隅に木の切り株がありました。

雨が直前まで降っていたこともあり、湿っていい雰囲気です。

わざと逆光で直接光を入れた撮影を行ってみました。

わざと逆光で直接光を入れた撮影を行ってみました。

フレアやゴーストはそこまで出ず、FUJIFILMの淡い色味を出すことができます。

緑のトンネルのグラデーションが素晴らしいです。

緑のトンネルのグラデーションが素晴らしいです。 雄大な自然の撮影はFUJIFILMの色味や使い方にとてもマッチして最高な雰囲気を表現できます。

雄大な自然の撮影はFUJIFILMの色味や使い方にとてもマッチして最高な雰囲気を表現できます。

雲のディティールや青空の色味の深さ、フィルムシミュレーションを使えるのはとても大きな利点です。

雲のディティールや青空の色味の深さ、フィルムシミュレーションを使えるのはとても大きな利点です。

X-T3はX-T4やX-T5と比べると若干軽く、気軽にフィルムシミュレーションを使用したい方におすすめなカメラになっています。

小さなボディにはFUJIFILMの大きな魅力が詰まっており、2018年と約7年前のカメラと思えないほど、撮影することの楽しさを再実感できます。

FUJIFILM機を持って、純粋に撮影を楽しみましょう。

【Nikon】待望の新色が登場!Zfシルバー先行レポート

本日9/4にNikonから大人気機種「Zf」のシルバーモデルが新たに発表されました。

その魅力をお伝えするべく、早速東京・新宿にある「ニコンプラザ東京」に向かいました。ニコンフロアスタッフの目から見た新色のZfを、早速レポートさせていただきます。

Zf 新色 シルバーファーストインプレッション

ということでこちらがNikon Zfのシルバーモデルとなります。

純粋なシルバーというよりはやや青みがかった色になっています。

フィルムカメラ時代のシルバークロームを想起させる色味です。

レンズは、現在ブラックのレンズキットとして付属しており今回もレンズキットとして設定される「NIKKOR Z 40mm F2(Special Edition)」を装着してみました。

Special Editionの名を冠したこちらのレンズは、FM2の時代のレンズデザインに外装が変更されているモデルです。

ブラックでもとてもよく似合っているレンズでしたが、シルバーとの相性も抜群です。

レンズにある飾り環のシルバーとよくマッチしています。

Zf ブラックとの比較

既に販売されているZfのブラックと並べてみます。こうしてみると、どちらにも違った良さがあります。

ブラックが光沢のあるボディだったのに対し、シルバーはクロームメッキ仕上げのような風合いです。

普段ニコンFをはじめとしたフィルムカメラを触っている筆者ですが、この風合いはまさにフィルムカメラ時代のカメラの質感そのものだと感じました。

どちらを選ぶか、ますます悩ましい選択肢になりそうです。

特徴的なダイヤル部分もシルバーになると印象が変わります。

ダイヤル操作時のひんやりとした金属の感じとクリック感が、ダイヤル操作をより楽しくしてくれます。

Zfcとの比較

APS-Cセンサーを搭載したZfcのシルバーモデルとも比べてみました。

Zfcと比較すると、やや青みがかっているボディの色味が分かりやすいかと思います。

またZfcはダイヤル上面が黒だったのに対し、Zfは上面まで一体となったシルバーの金属製ダイヤルに変更されており、雰囲気が異なって見えます。

新たなプレミアムエクステリアカラーも追加となります!

先月サービスを終了していたZfのプレミアムエクステリア張替サービスですが、今回新たにシルバーモデルにマッチする新たなプレミアムエクステリアが追加されました。

それぞれ「モーブピンク」、「ティールブルー」という色になります。

勿論シルバーボディとの相性はとてもよいですし、ブラックに施されたものもまた違った魅力があります。

自分だけのカスタマイズを楽しむことができます。

まとめ

今回新たに登場したシルバー。「色が変わっただけ」ではあるのですが、元々ヘリテージデザインで質感も高いZfではそれ以上に魅力を感じます。

ただシルバーに色が変わっただけでなく、そのシルバーの色や質感にもこだわり抜かれているのは、フィルムの時代からカメラを作り続けるNikonのこだわりの真骨頂を見た気がします。

今回装着したレンズキットの「NIKKOR Z 40mm F2 Special Edition」や純正のZマウントレンズはもちろんのこと、マウントアダプターを介してオールドレンズ、もっと言えばクローム鏡筒のレンズを装着するとまた違った顔が見られそうだと感じました。

日々持ち歩くカメラだからこそ、つい持ち歩きたくなるようなカメラを使いたいと思います。その点で、Nikonのこだわりが詰め込まれたZfシルバーはこれ以上ない選択肢になるでしょう。

ご予約情報はLINEでもお知らせします!

ぜひマップカメラ公式LINEを友だち登録して、いち早く最新情報を受け取りましょう!

9月に入りましたが、残暑が厳しい日々が続き秋の気配が待ち遠しい季節です。

季節の花や親しい人の姿、旅行先の風景など、あなたの大切な思い出や今しか撮影できない景色を、新しいレンズで楽しむことはいかがでしょうか。今年の夏もまだ楽しめます!新しい機材ならこれまで撮れなかった感動の瞬間も逃さず収められます。

本日はフジノン GF45mm F2.8 R WRからステップアップにおすすめなレンズを2つのケースに分けてご紹介いたします。

GF45mm F2.8 R WRは、明るく汎用性の高い35mm判換算36mm相当のレンズとして人気があります。

しかし中には、「ポートレートやスナップ向けに、より明るく大きなボケ味が欲しい!」

「1本で広角から中望遠までカバーができてズームも使えるレンズに買い替えたい!」とお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は、そうしたお客様に向けて

CASE1:フジノン GF110mm F2 R LM WR

CASE2:フジノン GF45-100mm F4 R LM OIS WR

この2つのレンズをご紹介し、それぞれの魅力や特徴をご説明いたします。

フジノン GF45mm F2.8 R WRからステップアップをおすすめレンズ

CASE1:フジノン GF110mm F2 R LM WR

4枚のEDレンズを贅沢に使用し球面収差と色収差を抑制。

9枚の円形絞り羽はポートレートの背景に木漏れ日やイルミネーションを玉ボケとして効果的に活かせます。

GFXの中判イメージセンサーの立体感と質感描写が際立つレンズで人肌の質感や髪の毛の1本1本を繊細に描きます。

開放絞り値がF2と1段分明るく、夕方以降の薄暗いシーンでもより速いシャッタースピードを稼げ被写体ブレを抑えます。

_______________________

9月4日現在、フジノン GF45mm F2.8 R WRのお買い替え時の買取見積金額!

ワンプライス買取価格:¥117,000

先取/下取交換にて見積金額10%UP:¥128,700

買取優待券をお持ちの方は見積金額3%UP:¥3,861

最大買取見積合計金額:¥132,561

>今なら下取交換値引き¥30,000対象のため、フジノン GF110mm F2 R LM WRへのお買い替えはおおよそ¥233,439~¥249,000のお支払いで購入可能です!

_______________________

CASE2:フジノン GF45-100mm F4 R LM OIS WR

非球面レンズ3枚、スーパーEDレンズ1枚、EDレンズ1枚を含む12群16枚のレンズ構成を採用し、球面収差、像面湾曲と色収差を徹底的に抑制。

5段分の手振れ補正も内蔵のため足場が不安定な場所での撮影でも安心して手持ち撮影が可能です。

35mm判換算で36-79mm相当の使いやすい画角は風景、スナップ、ポートレート等、日常から旅行まで幅広い用途でお使い頂けます。

ズームレンズながら色乗り、ボケ味が良く、レンズ交換が憚られる状況でも付けっぱなしで様々なバリエーションの写真が撮れます。

_______________________

9月4日現在、フジノン GF45mm F2.8 R WRのお買い替え時の買取見積金額!

ワンプライス買取価格:¥117,000

先取/下取交換にて見積金額10%UP:¥128,700

買取優待券をお持ちの方は見積金額3%UP:¥3,861

最大買取見積合計金額:¥132,561

>フジノン GF45-100mm F4 R LM OIS WRへのお買い替えはおおよそ¥193,149~¥208,710のお支払いで購入可能です!

_______________________

本日ご紹介したレンズは、ご購入とご売却を同時に行っていただく先取/下取交換のご利用がおすすめです!

通常価格より見積金額が10%アップ、買取優待券をお持ちでさらに3%増額いたします!

買取金額が確定しているので全国どこからでも送るだけでスムーズに売却できます。

還元されたポイントを次回のお買い物で使っても、さらにポイントが貰えるのでお得がどんどん広がります。ぜひご活用ください!