新年明けましておめでとうございます。

2024年もMapTimesにご訪問頂き、誠にありがとうございます。

本年も何卒よろしくお願いいたします。

新年はじめの本記事では、中望遠スナップセットのご紹介をしたいと思います。

ボディ・・・SONY α7C ILCE-7C

レンズ・・・SIGMA Contemporary 90mm F2.8 DG DN (ソニーE用/フルサイズ対応)

α7Cに関しては次世代のα7CⅡが登場したことにより、中古商品は以前よりお求めやすくなりましたので『今だからこそ初代α7C』を強くオススメしていきたいと思います。

α7Cの重量約509gというコンパクトボディならではの軽量軽快さを活かすため、中望遠でありながらコンパクトで約295gという重量を実現しているこちらのレンズ「SIGMA Contemporary 90mm F2.8 DG DN」をチョイスしました。

90mmになると画角の狭さを感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、主役を決めた写真や手の届かない少し離れた所を切り取る写真には最高の効果を発揮してくれます。

作例をご覧頂きながらボディ、レンズ共に魅力を感じていただければと思います。

絞り:F2.8 / シャッタースピード:1/2000秒 / ISO:100 / 焦点距離:90mm

絞り:F2.8 / シャッタースピード:1/2000秒 / ISO:100 / 焦点距離:90mm

まずは年末年始と言えばの門松。

こちらは明暗差を出した写真に仕上げてみました。

今回の撮影では基本的にAモード(絞り優先モード)で撮影をし、絞りの調整はレンズのダイヤルで行い、α7Cの右肩にある露出ダイヤルで露出調整を行いました。

こちらは暗い影の部分に明るさを引っ張られ白飛びしがちなので露出補正で-2.7まで下げました。

主題となる門松が適正露出になるように調整することを意識しております。

絞り:F2.8 / シャッタースピード:1/400秒 / ISO:100 / 焦点距離:90mm

絞り:F2.8 / シャッタースピード:1/400秒 / ISO:100 / 焦点距離:90mm

こちらはお店の玄関に設置されていた電球です。

ホワイトバランスをオートで撮影すると白っぽく写るので電球の色を表現するためにホワイトバランスを「太陽光」に設定しました。

真ん中の電球にピントを合わせ、F2.8の絞りにより前後が自然にボケてくれています。

自然と主題を浮かび上がらせてくれるいいレンズです。

絞り:F2.8 / シャッタースピード:1/1250秒 / ISO:100 / 焦点距離:90mm

絞り:F2.8 / シャッタースピード:1/1250秒 / ISO:100 / 焦点距離:90mm

絞り:F2.8 / シャッタースピード:1/500秒 / ISO:100 / 焦点距離:90mm

絞り:F2.8 / シャッタースピード:1/500秒 / ISO:100 / 焦点距離:90mm

次は少し離れた被写体を狙うスタイルです。

中望遠~望遠のレンズは離れた所から被写体を大きく写せるメリット以外に、前ボケの作りやすさがあります。

カメラから被写体までの距離が十分開いているので、間に物が置き放題ということです。

こちらを上手く活用すると奥行き感を出したり、一枚目の写真の様に赤い旗が等間隔で置かれていることを指し示すように様々な情報を含むことができます。

絞り:F2.8 / シャッタースピード:1/500秒 / ISO:100 / 焦点距離:90mm

絞り:F2.8 / シャッタースピード:1/500秒 / ISO:100 / 焦点距離:90mm

絞り:F2.8 / シャッタースピード:1/1000秒 / ISO:100 / 焦点距離:90mm

絞り:F2.8 / シャッタースピード:1/1000秒 / ISO:100 / 焦点距離:90mm

そして、こちらのレンズの特徴として案外寄れるということです。

中望遠レンズでありながら最短撮影距離が50cmとなっております。

例えば焦点距離が50mmくらいの単焦点レンズでも40~50cmまでの最短撮影距離のレンズが多かったりします。

そう考えると使い勝手の良さを感じていただけるのではないでしょうか。

物を大きく撮れるという事は主題を際立たせやすいという事にも繋がりますので撮影の幅も広がると思います。

絞り:F2.8 / シャッタースピード:1/100秒 / ISO:100 / 焦点距離:90mm

絞り:F2.8 / シャッタースピード:1/100秒 / ISO:100 / 焦点距離:90mm

絞り:F2.8 / シャッタースピード:1/640秒 / ISO:100 / 焦点距離:90mm

絞り:F2.8 / シャッタースピード:1/640秒 / ISO:100 / 焦点距離:90mm

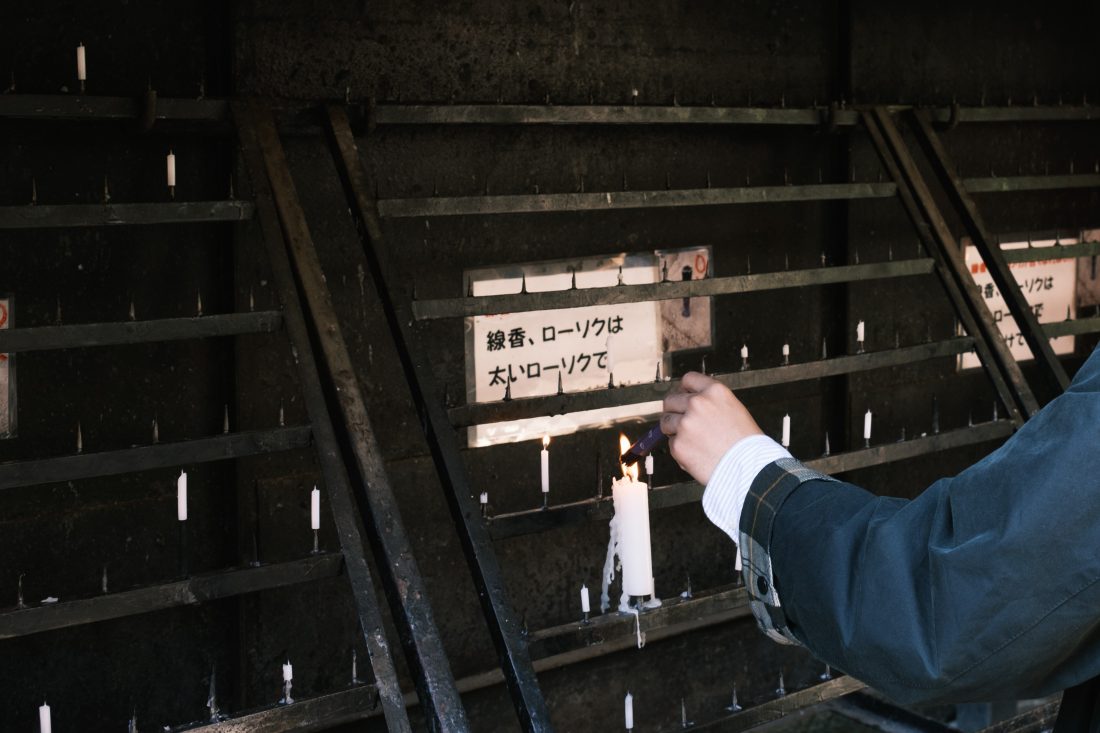

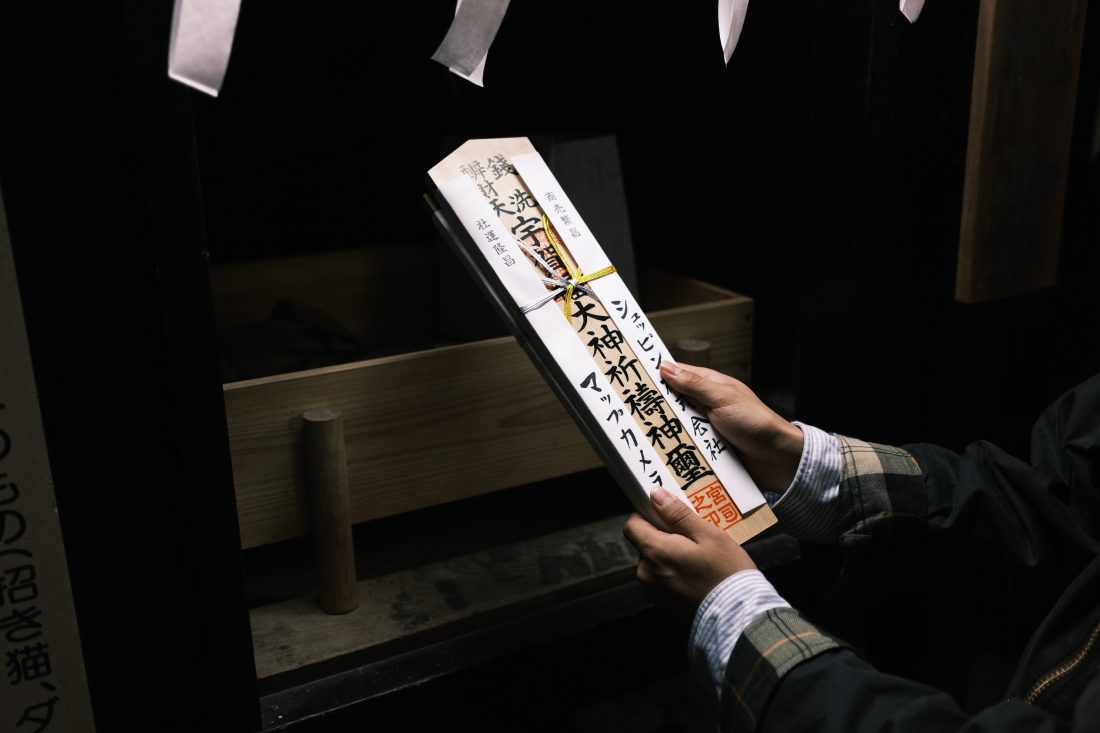

ここからは年末年始という事で神社巡りをしてきました。

撮影日はまだクリスマス明けすぐだったので人も少なくゆっくり撮影できました。

こちらは半逆光で撮影した枝々達ですが光のふわっとした雰囲気を上手く表現してくれています。

絞り:F2.8 / シャッタースピード:1/1000秒 / ISO:100 / 焦点距離:90mm

絞り:F2.8 / シャッタースピード:1/1000秒 / ISO:100 / 焦点距離:90mm

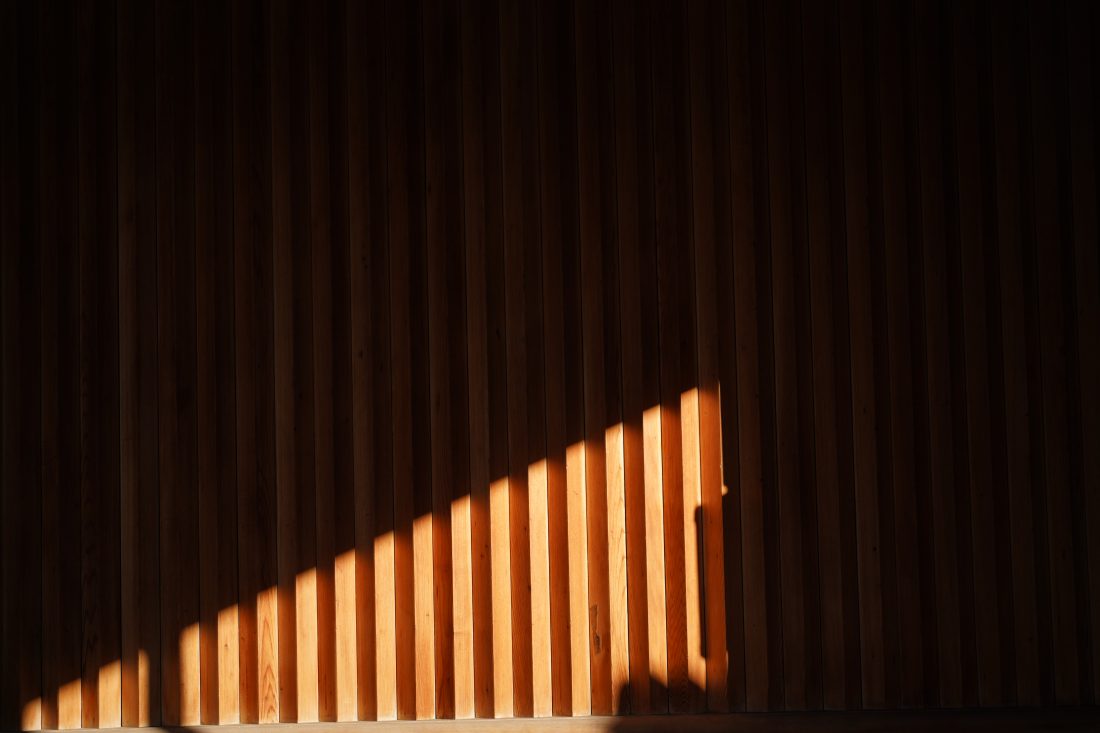

絞り:F2.8 / シャッタースピード:1/125秒 / ISO:100 / 焦点距離:90mm

絞り:F2.8 / シャッタースピード:1/125秒 / ISO:100 / 焦点距離:90mm

こちらの写真では露出補正を-2.3まで下げて白飛びしないように注意して撮影しました。

そして神社の屋根の裏側、軒裏の美しさには心惹かれます。

建築物としての楽しみ方もできるので神社に足を運ぶきっかけにもなりそうです。

絞り:F2.8 / シャッタースピード:1/500秒 / ISO:100 / 焦点距離:90mm

絞り:F2.8 / シャッタースピード:1/500秒 / ISO:100 / 焦点距離:90mm

樹の幹を下から見上げるように撮影して見ました。

ここで役になったのがバリアングルモニターです。

自分自身が見上げても良いのですが、モニターを自分の見やすい方向に向けることにより見上げる首への負担も減らせますし、幹に近づけた撮影も容易となります。

写りについてですが、ボケもなだらかでありながらピント面は開放からかなりシャープなので、小型でありながら実力をしっかり備えたレンズだと感じました。

個人的に中望遠レンズが大好物なのでこの切り取り感がたまりません。

絞り:F2.8 / シャッタースピード:1/160秒 / ISO:100 / 焦点距離:90mm

絞り:F2.8 / シャッタースピード:1/160秒 / ISO:100 / 焦点距離:90mm

こちらは神社前の屋台を撮影させていただきました。

ある程度距離は開けていたのですが90mmの恩恵を受けて、丁度良い画角で撮影ができました。

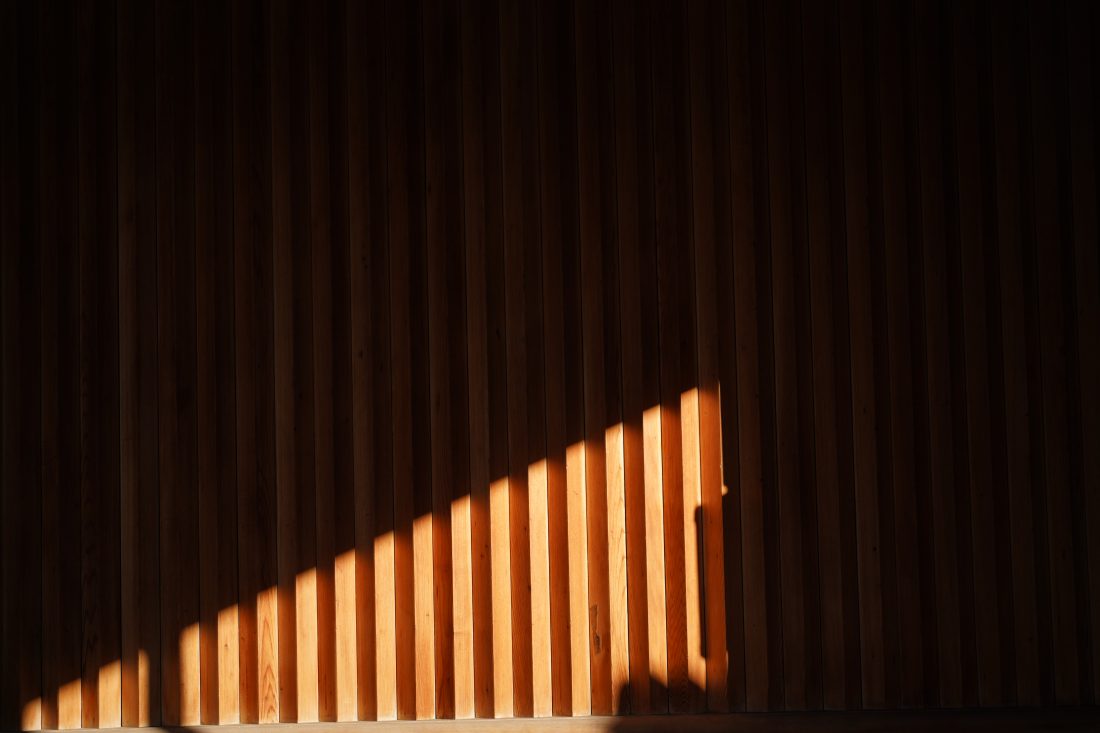

絞り:F2.8 / シャッタースピード:1/1250秒 / ISO:100 / 焦点距離:90mm

絞り:F2.8 / シャッタースピード:1/1250秒 / ISO:100 / 焦点距離:90mm

絞り:F2.8 / シャッタースピード:1/4000秒 / ISO:100 / 焦点距離:90mm

絞り:F2.8 / シャッタースピード:1/4000秒 / ISO:100 / 焦点距離:90mm

この日は良く晴れていたので光と影の写真が撮り放題でしたのでその内の二枚をお届けします。

1枚目の写真も露出補正を活用し光の当たっている部分が適正露出になるように調整しております。

そして、2枚目の写真はα7Cの最高シャッタースピードの1/4000まで利用しています。

F2.8のレンズであれば晴れた日でも露出オーバーにはなりにくいので日中でも使いやすいペアであると感じました。

絞り:F2.8 / シャッタースピード:1/2000秒 / ISO:100 / 焦点距離:90mm

絞り:F2.8 / シャッタースピード:1/2000秒 / ISO:100 / 焦点距離:90mm

絞り:F4 / シャッタースピード:1/2000秒 / ISO:100 / 焦点距離:90mm

絞り:F4 / シャッタースピード:1/2000秒 / ISO:100 / 焦点距離:90mm

中望遠らしい写真をと思い、前ボケを入れながら撮影していたところ、突然隣にユリカモメがやってきました。

動物AFに変更する暇もなく即座に撮影をしたのですがしっかりとAFが働いてくれ、とても可愛いショットが撮影出来ました。

被写体をしっかり写すためにF4に絞って撮影したので思惑通り羽根の細かい部分までしっかり描写してくれました。

絞り:F2.8 / シャッタースピード:1/160秒 / ISO:100 / 焦点距離:90mm

絞り:F2.8 / シャッタースピード:1/160秒 / ISO:100 / 焦点距離:90mm

絞り:F2.8 / シャッタースピード:1/1250秒 / ISO:100 / 焦点距離:90mm

絞り:F2.8 / シャッタースピード:1/1250秒 / ISO:100 / 焦点距離:90mm

SONY α7CとSIGMA Contemporary 90mm F2.8 DG DNで撮影した作例と共に本記事をご覧頂きありがとうございました。

今回のセットの合計重量が約804gという事もあり撮影中も腕が疲れる事はなく難なく持ち歩けました。

こちらならカバンに入れて持ち歩く事も容易なことでしょう。

2024年のお供としてα7Cを選んでみてはいかがでしょうか。

▼新品はインターネットからのお買い物で安心安全の2年保証付き!▼

訪れた場所がどんな場所だったのか、人物の撮影にばかり夢中になっていることはよくあることだと思います。背景や構図のバランスを意識して一緒に写真に取り入れることでより豊かな思い出を残すことが出来ます。

訪れた場所がどんな場所だったのか、人物の撮影にばかり夢中になっていることはよくあることだと思います。背景や構図のバランスを意識して一緒に写真に取り入れることでより豊かな思い出を残すことが出来ます。

絞り:F2.8 / シャッタースピード:13.0秒 / ISO:3200 / 焦点距離:11mm

絞り:F2.8 / シャッタースピード:13.0秒 / ISO:3200 / 焦点距離:11mm 絞り:F2.8 / シャッタースピード:10.0秒 / ISO:3200 / 焦点距離:11mm

絞り:F2.8 / シャッタースピード:10.0秒 / ISO:3200 / 焦点距離:11mm

上:絞り:F2.8 / シャッタースピード:10.0秒 / ISO:2500 / 焦点距離:11mm

上:絞り:F2.8 / シャッタースピード:10.0秒 / ISO:2500 / 焦点距離:11mm

絞り:F2.8 / シャッタースピード:10.0秒 / ISO:3200 / 焦点距離:11mm

絞り:F2.8 / シャッタースピード:10.0秒 / ISO:3200 / 焦点距離:11mm 絞り:F2.8 / シャッタースピード:10.0秒 / ISO:2500 / 焦点距離:20mm

絞り:F2.8 / シャッタースピード:10.0秒 / ISO:2500 / 焦点距離:20mm

X-T3+Voigtlander NOKTON 50mm F1.2(F2.8, SS1/2400, ISO640)

X-T3+Voigtlander NOKTON 50mm F1.2(F2.8, SS1/2400, ISO640) X-T3+Voigtlander NOKTON 50mm F1.2(F1.2, SS1/9000, ISO640)

X-T3+Voigtlander NOKTON 50mm F1.2(F1.2, SS1/9000, ISO640) X-T3+Voigtlander NOKTON 50mm F1.2(F5.6, SS1/420, ISO640)

X-T3+Voigtlander NOKTON 50mm F1.2(F5.6, SS1/420, ISO640) X-T3+Voigtlander NOKTON 35mm F1.2(F2.8, SS1/60, ISO1600)

X-T3+Voigtlander NOKTON 35mm F1.2(F2.8, SS1/60, ISO1600) X-T3+Voigtlander NOKTON 35mm F1.2(F5.6, SS1/60, ISO1000)

X-T3+Voigtlander NOKTON 35mm F1.2(F5.6, SS1/60, ISO1000) X-T3+Voigtlander NOKTON 35mm F1.2(F1.2, SS1/105, ISO160)

X-T3+Voigtlander NOKTON 35mm F1.2(F1.2, SS1/105, ISO160) X-T3+Voigtlander NOKTON 23mm F1.2 Aspherical(F5.6, SS1/60, ISO640)

X-T3+Voigtlander NOKTON 23mm F1.2 Aspherical(F5.6, SS1/60, ISO640) X-T3+Voigtlander NOKTON 35mm F1.2(F5.6, SS1/60, ISO1250)

X-T3+Voigtlander NOKTON 35mm F1.2(F5.6, SS1/60, ISO1250) X-T3+Voigtlander NOKTON 23mm F1.2 Aspherical(F2, SS1/60, ISO800)

X-T3+Voigtlander NOKTON 23mm F1.2 Aspherical(F2, SS1/60, ISO800) X-T3+Voigtlander NOKTON 50mm F1.2(F2.8, SS1/60, ISO1600)

X-T3+Voigtlander NOKTON 50mm F1.2(F2.8, SS1/60, ISO1600) X-T3+Voigtlander NOKTON 23mm F1.2 Aspherical(F2.8, SS1/60, ISO3200)

X-T3+Voigtlander NOKTON 23mm F1.2 Aspherical(F2.8, SS1/60, ISO3200) X-T3+Voigtlander NOKTON 23mm F1.2 Aspherical(F1.2, SS1/60, ISO2000)

X-T3+Voigtlander NOKTON 23mm F1.2 Aspherical(F1.2, SS1/60, ISO2000)