【Tokina】これじゃなきゃダメな理由がある。atx-i 11-16mm F2.8 CF CEF。

高性能なフィルタ―メーカーとして知られるケンコートキナーですが、レンズもラインアップしていることをご存知でしょうか。

高い光学技術に裏付けされた商品が数多く存在し、純正レンズには無い魅力を放っています。

今回紹介するレンズは、APS-C一眼レフ用レンズのatx-i 11-16mm F2.8 CF CEF。

超広角ながらフィルターワークが可能な、非常に使い勝手の良い2.8通しズームレンズです。

★atx-iとは?という方のために、以下、公式ホームページからの抜粋です。

atx-iは、トキナーの一眼レフ向けレンズシリーズ。「i」はinteractive(撮影者とレンズの双方向の対話)を意味しています。AT-Xシリーズの中からユニークな機種をピックアップし、外観・性能・価格を見直して最新のDSLRレンズにフィットさせました。(AT-Xシリーズとは、かねてよりTokinaが展開していたADVANCED TECHNOLOGY-X(最先端の光学設計技術と加工技術を駆使して製品化したレンズ群)の商品群です)

今回組み合わせたボディは、Canon EOS 90Dです。

EOS 7D MarkIIとEOS 80Dを統合したミドルクラスのカメラで、ファインダー内ほぼ全域に散りばめられたAFポイントや、有効画素数3250万の高画質が魅力です。

早速写真を見てまいりましょう。

ISO:100 f/2.8 SS:1/640

ISO:100 f/2.8 SS:1/640

グラデーションが綺麗に描けるレンズです。

シャドウ部の階調が良く残っており、いきなり黒く落ちるのではなくしっかりと濃淡を表現出来ています。

看板を透過した赤色の繊細なニュアンスも、余さず写してくれました。

このカットを撮る時に驚いたのが、AFレスポンスと精度の高さ。

歩きながら咄嗟にピント合わせをしたのですが、狙った場所にしっかりと合焦しています。

サラリーマンの左足を、是非拡大してご確認ください。

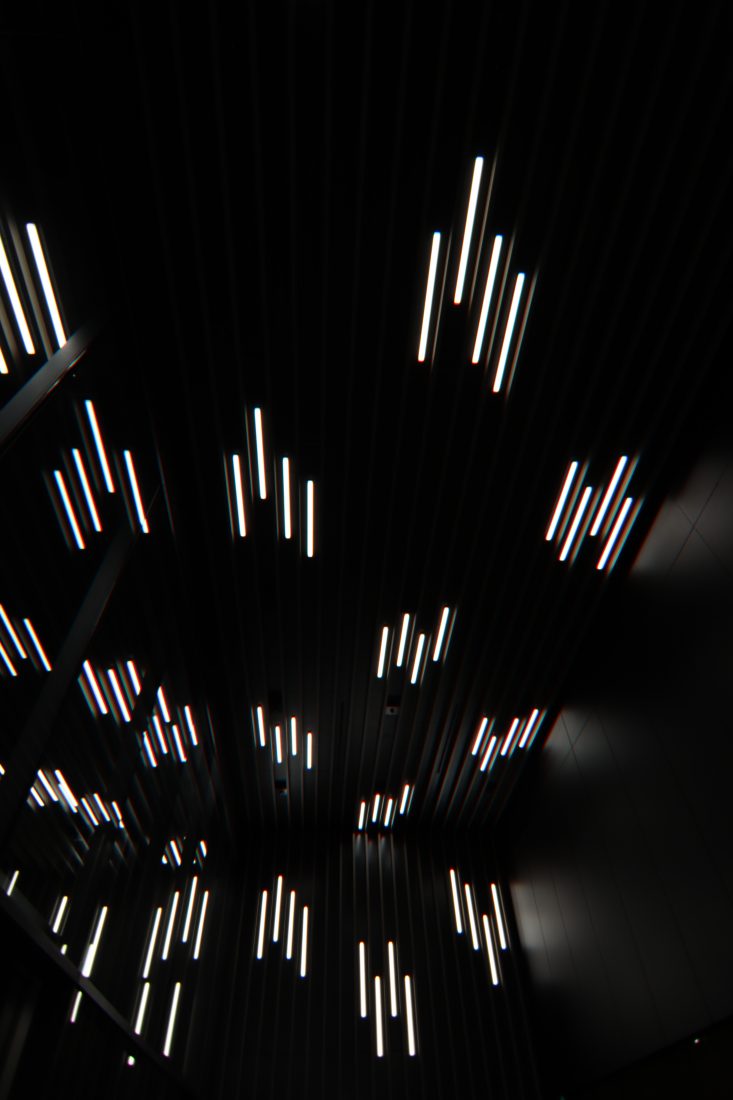

ISO:100 f/2.8 SS:1/200

ISO:100 f/2.8 SS:1/200

広角レンズを持つと、普段より広い視野で撮影出来る事に感動するもの。

それは特に、こういった室内でこそ強く感じます。(駅舎の中を見上げて撮影しました)

18mm始まりのキットズームではおよそ考えも付かないような世界が、ファインダーの中に広がる喜び。

もうそれだけで、このレンズを強くお勧めする理由になります。

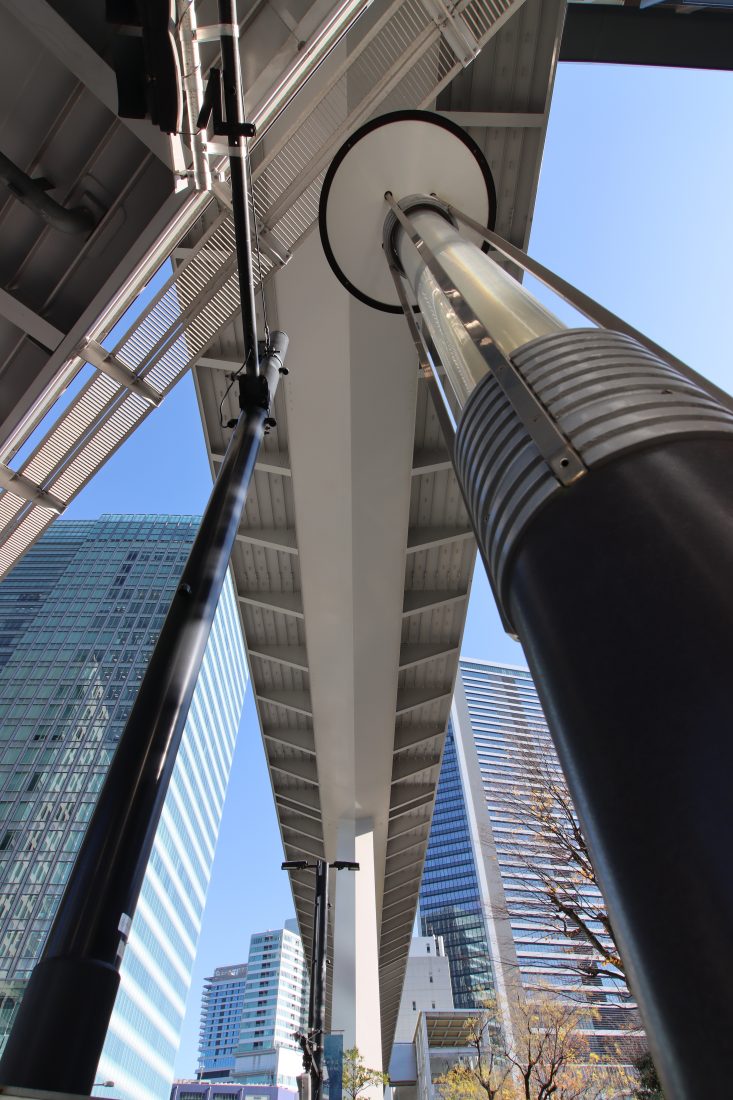

ISO:100 f/10 SS:1/80

ISO:100 f/10 SS:1/80

最広角11mmでのカット。

強烈なパースペクティヴが非日常感を演出してくれました。

どの場所を拡大しても、気持ちいいほどの描写力。人工物なのに妙に生々しい写りをしています。

被写界深度を稼ぐために大きく絞りましたが、回折の影響は最小限のようです。

ISO:100 f/10 SS:1/40

ISO:100 f/10 SS:1/40

ここで少し番外編を。

本レンズのズームリング・ピントリングは非常にフィーリングが良いため、いつまでも回していたくなります。

絶妙なトルク感をもって滑らかに回るその感覚は、もしかするとCanon純正のLレンズよりも良いほど。

「ズーム方向が純正レンズと同じ」いう点もあり、街歩き中は意味もなく両リングを回していました。

そのフィーリングの良さを撮影に活かしたいと思っていた所、ちょうどエスカレーターで前を歩く人が。

チャンス到来、露光間ズームを試してみました。

MFになっていることを忘れていた為、手すりにピントが合うという大失敗をしてしまいましたが、見て頂きたいのは「エスカレーターや鉄骨それぞれの線がブレていない事」です。

極上のフィーリングで滑らかに回るリングだからこそ、超高速で回してもトルクのかかり方が一定でブレずに回しきれました。

ISO:100 f/4.5 SS:1/320

ISO:100 f/4.5 SS:1/320

石畳の硬い質感の表現、影になった男性の黄色いコートの色再現、そしてこれほどのコントラストの中でも粘るシャドーのトーン。

ただひたすらに高画質であるということの証明。

倍率色収差だけはどうしても出てしまいますが、必要であれば撮影後に現像ソフトで容易に消し込めるでしょう。

ISO:320 f/4.5 SS:1/1000

ISO:320 f/4.5 SS:1/1000

ここからは広角レンズにとって重要な問題である、逆光耐性について触れていきます。

撮影日は気持ちの良い秋晴れであったため、意地悪な条件を選べばフレア・ゴーストが発生します。

コントラストが低下してしまいましたが、少しの対策で劇的に改善させられますのでご安心ください。

下の写真も露出トライアングルは全て同じですが、ほんのわずかに光源を遮るだけでここまで回復します。

逆にわざと表現に取り入れたい場合、フレーミングによっては下の写真の様に大きくゴーストを出す事も出来ます。

これはAPS-Cカメラ向けの動画用レンズとしても人気な本商品にとって非常に重要な点で、映像にエモさを出すための心強い武器になってくれるでしょう。

ISO:320 f/4.5 SS:1/100

ISO:320 f/4.5 SS:1/100

ISO:320 f/8 SS:1/800

ISO:320 f/8 SS:1/800

もちろん、通常撮影でフレア・ゴーストが出ることはほぼありません。

コントラストが高いレンズだからこそ得られる立体感を存分に楽しめます。

重さのある画、と言えばよいでしょうか。

ISO:320 f/8 SS:1/640

ISO:320 f/8 SS:1/640

わずかな光の変化をも汲み取る描写力が、リアリティのある画を生み出します。

特にこの木のカットは、本レンズが持つ写りの魅力が如実に伝わると思います。

ISO:320 f/4.5 SS:1/60

ISO:320 f/4.5 SS:1/60

壁に反射した光、ダイレクトに差し込む光、照明の光、外の世界の光と様々な光源がありますが、その全ての違いを曖昧さなく再現してくれました。

筆者はこういったカットが好きで良く撮るのですが、光による違いをここまで描き分けられるレンズはそう多くないように思います。

暗所なのに発色も良く、どんな場所でも安心して使えるレンズだと言えるでしょう!

ISO:160 f/6.3 SS:1/200

ISO:160 f/6.3 SS:1/200

都会スナップに必携の一本、ミラーレスカメラにマウントアダプターを介して装着しても楽しいと思います。

今回作例は用意できませんでしたが、フルサイズの一眼レフカメラに装着すると画像周辺部が盛大に縁取られ、まるで円周魚眼レンズで撮影したような雰囲気になります(歪みは魚眼ほど大きくありません)。

また、その状態で16mmにズームすると画像の最周辺部のみケラれるものの、イメージサークルはなんとか足りているように見えます。

APS-C用の広角レンズの為、周辺部の画質は大きく下がりますが、一つの表現として使用してみるのも面白いかもしれません。

撮影を終えて

atx-i 11-16mm F2.8 CF CEFは、Tokinaの高い技術力を味わえる素晴らしいレンズでした。

特に「造りの良さから来る操作性」と「ヌケの良い高コントラストな画」は大変魅力的です。

APS-C用のズームレンズは、メーカー純正だとどうしてもコストカットされがち。

それに対して、本製品は高い質感を備え使用する満足感をも与えてくれます。

広角ズームをお探しの方に強くお勧めできる、素晴らしい一本だと思います。

ニコン用もラインアップされています。

α7RV + FE24-105mm F4 G OSS ss1/800 F4.0 ISO100 焦点距離65mm

α7RV + FE24-105mm F4 G OSS ss1/800 F4.0 ISO100 焦点距離65mm α7RV + FE24-105mm F4 G OSS ss1/320 F4.0 ISO100 焦点距離105mm

α7RV + FE24-105mm F4 G OSS ss1/320 F4.0 ISO100 焦点距離105mm

Canon EOS 5D Mark IV + TAMRON SP 35mm F1.4 Di USD/Model F045E

Canon EOS 5D Mark IV + TAMRON SP 35mm F1.4 Di USD/Model F045E Nikon Z6II + NIKKOR Z 20mm F1.8 S

Nikon Z6II + NIKKOR Z 20mm F1.8 S Nikon Z6II + NIKKOR Z 20mm F1.8 S

Nikon Z6II + NIKKOR Z 20mm F1.8 S Canon EOS 5D Mark IV + SIGMA Art 14-24mm F2.8 DG HSM

Canon EOS 5D Mark IV + SIGMA Art 14-24mm F2.8 DG HSM FUJIFILM X-Pro2 + 銘匠光学 TTArtisan 35mm F1.4 C (フジフイルムX用)

FUJIFILM X-Pro2 + 銘匠光学 TTArtisan 35mm F1.4 C (フジフイルムX用)

FUJIFILM X-T4 + フジノン XF23mm F2 R WR

FUJIFILM X-T4 + フジノン XF23mm F2 R WR

Nikon Z7 + NIKKOR Z 20mm F1.8 S

Nikon Z7 + NIKKOR Z 20mm F1.8 S

ボケてはいるが形が分かる。

ボケてはいるが形が分かる。

カメラとロードバイクは相性が良く筆者もカメラを始めたころから一緒に楽しんできました。今回は身軽な服装、カメラを携えて出発です。

カメラとロードバイクは相性が良く筆者もカメラを始めたころから一緒に楽しんできました。今回は身軽な服装、カメラを携えて出発です。 天候に恵まれサイクリングに最適な陽気となりました。季節を感じながら走っていきます。

天候に恵まれサイクリングに最適な陽気となりました。季節を感じながら走っていきます。

臨場感をお伝えする為、ロードバイクにGoProを設置して撮影も行いました。走行中の雰囲気や周囲の風景を映すことが出来るのでこれもまた楽しみ方のひとつとして活躍してくれます。

臨場感をお伝えする為、ロードバイクにGoProを設置して撮影も行いました。走行中の雰囲気や周囲の風景を映すことが出来るのでこれもまた楽しみ方のひとつとして活躍してくれます。 道中、休憩を挟みつつサイクリングを楽しみます。ひと息つきながらロードバイクを愛でる時間も楽しいものです。

道中、休憩を挟みつつサイクリングを楽しみます。ひと息つきながらロードバイクを愛でる時間も楽しいものです。 サイクリングのペースを調節できるのもポイントの1つです。軽快に走行するだけではなく、時には自転車を押して歩きながら陽気を味わうのも粋なひとコマでしょう。

サイクリングのペースを調節できるのもポイントの1つです。軽快に走行するだけではなく、時には自転車を押して歩きながら陽気を味わうのも粋なひとコマでしょう。 良いなと思ったポイントで気軽にロードバイクを止めカメラを楽しむ事ができる。これが何よりカメラとロードバイクの相性が良いと親しまれる大きなポイントです。電車や車移動ではなかなか止まることがでいないケースが多いので機動力の高さというアドバンテージは大きいです。

良いなと思ったポイントで気軽にロードバイクを止めカメラを楽しむ事ができる。これが何よりカメラとロードバイクの相性が良いと親しまれる大きなポイントです。電車や車移動ではなかなか止まることがでいないケースが多いので機動力の高さというアドバンテージは大きいです。

1人でサイクリングを楽しむのもよし、仲間と一緒に時間を共有するのもよし、カメラ、ロードバイクそれぞれで楽しむのも良いですが一緒にすることで楽しさが一層増します。

1人でサイクリングを楽しむのもよし、仲間と一緒に時間を共有するのもよし、カメラ、ロードバイクそれぞれで楽しむのも良いですが一緒にすることで楽しさが一層増します。