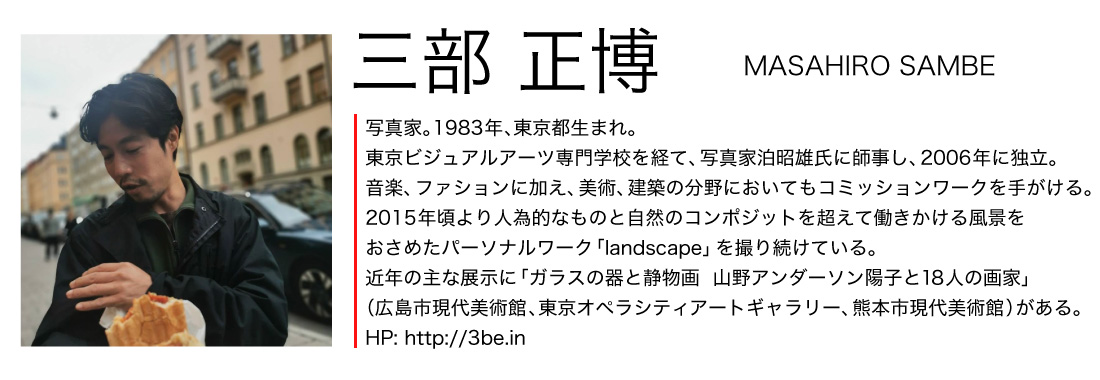

【特別版】写真家:三部正博『Journey』

2025年02月01日

50mmLeica Boutique 12th AnniversaryLeica Special ContentsM11-PNoctilux写真家

雪の高速道路を運転するのは初めてかもしれない。 上信越自動車道の妙高高原を過ぎたあたりで、急に視界が悪くなってきたため東京からの道中ずっと片手で握っていたステアリングを、慌てて両手で握り直した。 カーオーディオのラジオから、山下達郎の「クリスマス・イブ」が流れている。 この曲はヨハン・パッヘルベルの「カノン」と同じコード進行らしく、「カノン進行を使った曲は売れる、ヒットの法則」と言われているらしい。 ジャズとクラシック音楽を好んで聴いていた父の部屋から、音漏れしてよく流れていた曲が「カノン」だったのを思い出し、懐かしくなってラジオのボリュームを少し上げた。

パーソナルワークとして、撮影場所に意図的な意味をつけないことをコンセプトに日本の風景を撮り溜めている。写真から場所が特定出来ない、なんてことのないアノニマスな風景を撮れたらと考えている。写真に場所を特定する情報が写っていると、見る人はその場所の情報や記憶、歴史と重ね合わせて写真を見てしまう。それは写真に写っているものやこと以外の不必要な尾鰭がつく懸念がある。いわゆる絵葉書的な風景にはない「アノニマス=無名のもの」に潜む美しさからそれぞれの潜在意識を想起することさえ奪う気がする。

数年前、1枚の写真を知人から見せてもらった。その写真は海沿いの港のような場所で一見すると寂しい景色だったが、曇天の空の色と海の色が同系色のグレーで美しくて印象的だった。 その風景を求めて近い将来、その地域を訪れようと考えていたのだが、父が亡くなって喪に服していた2024年の元旦に突然起きた地震はその機会を失わせた。 写真は震災の悲惨さを伝える報道の側面もあるが、「なんてことのない風景、意味を持たない風景」を写真で撮りたいと思っている僕にとって、被災した場所に写真を撮りに行くことは本望ではなかった。

半年前の夏、1995年公開の映画「幻の光」を都内の映画館で観た。 一人の女性にとっての喪失と再生を描いた是枝裕和監督の長編デビュー作。 地震の復興支援のための29年ぶりの限定上映らしく、この映画を映画館で観ることが出来てよかったと思った。陰影あるトーン、基本フィックスの中望遠レンズで撮られたであろう映像美に引き込まれていった。 自分の父の死という喪失を、映画と勝手に照らし合わせてその地域に訪れたいという思いが強くなった。

頭の片隅にずっと残っていた、知人から見せてもらった海沿いの写真の「グレーの景色」を求めて、冬に訪れることにした。雪景色は光を白くリフレクションしてしまうのであまり撮りたくはないのだけれど、雪が降っても海岸線の強い風で溶けてしまい、積もることは少ない公算だった。 滞在時は天気が変わりやすく、雪の心配はなく、雨が降ったり雹が降ったりした。この地域の風景は曇天が美しいと思ったので、晴れ間が出ても雲がかかるまでしばらく待ったりもした。

原作の舞台となった曽々木(そそぎ)と映画のロケ地の鵜入(うにゅう)へは、途中の道路がまだ寸断されていて居住者と工事関係者以外は先に進むことが出来なかった。 数年前に雑誌のインタビューページの撮影で是枝監督のポートレイトを撮影したことを思い出した。フィルムカメラで撮影したのだが、確認用のテストで切ったポラを是枝監督に見せたら「このポラをもらえないか?」と言われて快く了承した。 誌面で使われた写真はカメラ目線ではない遠くを見つめている表情だったが、ポラはカメラ目線だった気がする。 あの時のポラは、まだ監督の手元に変わらずあるのだろうか。 今回の撮影は、映画の聖地巡礼やそれこそ撮影場所に意味をつけてしまうことが目的ではなかったので、辿り着けなくてよかったのかもしれない。

海岸線を運転していると、地震の地殻変動の影響で至る所で岩が隆起していて白く変色しているのが目に付いた。家屋が倒壊したままだったり、液状化の影響で道の亀裂や段差、電線や道路標識が曲がったままの場所が、震災から1年経ったにもかかわらずたくさん残っていた。 一方で高台から水平線を見ると、この風景は何千年も同じで変わっていないんだろうと想像を巡らす。変わることと変わらないこと。 人の都合によって作られたものが壊れただけであって、人の手に負えなくなった自然が原始に戻ろうとしている過程。 以前の状態に戻すのでなく、変わったことを受け入れるあるがままの姿を撮りたいのかもしれない。

ふと時計に目をやると、17時近くになっていた。 手持ちで写真を撮るには、光的にもう無理だと思いカメラをしまった。日中降り続いていた雨が雪に変わってきた。天気予報では北陸は今晩から大雪になるらしい。 カーオーディオのラジオからは、父が好きだったオーネットコールマンのアルトサックスが小気味よく流れている。「ストックホルム ゴールデンサークルで」の雪深いジャケット写真を思い出しながら帰路についた。

写真・文 : 三部 正博