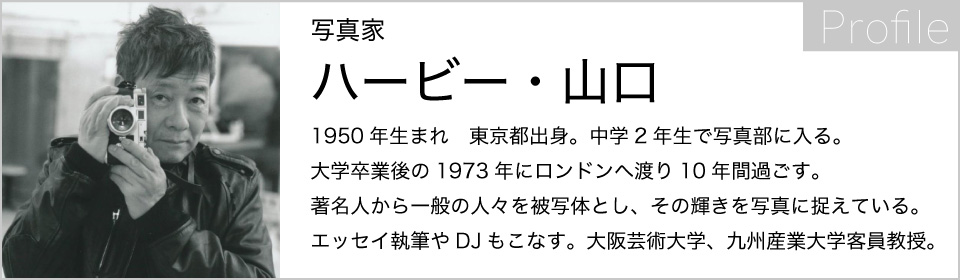

写真家:ハービー・山口 『日常 x ライカ』

2021年02月20日

Leica M10Leica M10 MonochromLeica M10-PLeica M10-RLeica Special Contentsハービー・山口写真家日常 x ライカ

写真家にとって、何をどう撮るのかということが一番大切なことだ。それさえ見つかれば、あとは時間をかけて一枚一枚の作品を積み重ねていけば良いのだ。だが何をどう撮るのかがすぐに見つかれば良いが、中々そうはいかない場合もある。私の場合はどうだっただろうかと振り返ってみた。

確か20歳になった頃だった。ある友人に言った一言を今でも覚えている。「俺はさ、人の顔っていうのが世の中で一番美しいと思うんだよね!」それが、50年経った現在でも私の写真の原点になっているのだ。音楽家は音楽がこの世で一番美しく、自分を癒してくれるものの一つだと思っているし、小説家は、小説こそが世の中で一番素晴らしいものの一つだと思っているだろう。映画監督、建築家、すべての表現者然りで、自分の表現手段を信じているだ。

おそらく人生で20歳というと、これからの人生をどう生きようなどと考えても、見当もつかなかった。ただ未来には無限に広がる大海が待ち受けているという不安と希望が入り混じった実態のない感情が心の底にあった。

そうした不安定な中に、写真という私が一番興味を抱く入り口があったのは幸運だった。幼年期から病弱で一緒に遊んでくれる友人が少なかった私は、沢山の人々に囲まれ、笑い合って抱きしめ合うことが何よりの憧れだった。

確実に周囲の人々の瞳にピントが合い、ブレてない画像は、私の心の不安定な感情とは真逆で、私の心をしっかりとホールドしてくれる頼れる心柱の様な存在だった。被写体は特別なところに行って探すのではなく、日常の行動範囲の中で見つけられた時が一番嬉しかった。それが自分にとって、手の届くところにあるリアリティーだったからだ。

私が大学生だった1970年代は学生運動が盛んな時代で、日常の行動範囲の中に十分ドラマティックな被写体があった。またふと偶然に出会った少女の瞳にそこはかとない刺激を受けカメラを向けた。

そして大学を卒業したが就職に失敗した私は、ロンドンに旅立つのだが、現地で特別な写真のテーマに挑んだというより、日常がすでに十分にドラマティックだった。そこに行って探すのではなく、日常の行動範囲の中で見つけられた時が一番嬉しかった。それが自分にとって、手の届くところにあるリアリティーだったからだ。

例えばある日、友人から電話がかかってきた。「同じマンションにある若い女性が住んでいて、ここ数日パパラッチが来て、その若い子を撮影している。将来その子は有名になるかも知れないから、あなたも撮った良いんじゃない」、、。翌朝そのマンションに行き、数枚であるがその若い子を撮影した。何と後のダイアナ妃の19歳の姿だった。

またある時期、友人の家に居候していた。隣の空き部屋にジョージという青年がやはり居候として住み始めた。後にカルチャークラブというバンドで世界の寵児となったボーイ・ジョージのデビュー直前の姿だった。

こうした千載一遇の例がいくつもあった。ここまで書くと、日常の中に十分フォトジェニックなものが溢れていたというのが正しいだろうか。その日常をこね回して撮るのではなく、自然のままを撮るのが一番美しいと思っていた。それが私の作風である。

今も日常こそが被写体の宝庫だと信じている。だからカメラはいつも私の胸にぶら下がっているか、手の届く距離にある。そんな、ごく自然に体の一部になり得るカメラが、私にとっての理想のカメラなのである。

そこでロンドン時代の最中、友人のライカを手にした時に感じた手触り、洗練された精密感、質感描写に感動し、以来食費を切り詰め、お金を貯めること5年間、33歳の時、イギリス南部のブライトンという街にあったライカの専門店で中古のM4と35ミリを買った。

私にとっての良いカメラとは、性能は勿論のこと、自分に撮る勇気を与えてくれるカメラ、そして体の一部として誇れるカメラ、さらに手に包んで心地よい、例えるなら青春の頃、好きになった女の子の手をそっと握った時の高揚感が伝わってくるカメラだ。あとは継続することだ。

「写真家とは、偶然撮れて、やっと撮れて、その一枚一枚の積み重ねの上に成り立っている。時間がかかっても良いじゃないか、、。」