2022年9月28日の23時。全世界同時に発表された、ソニーの新製品があります。その名も『SONY FX30』。

ティザームービーを見た時、そのデザインには既視感が。それもそのはず、フルサイズミラーレスカメラ「SONY FX3」のボディを踏襲し、Cinema Line初となるAPS-Cセンサーを搭載したモデルこそ『SONY FX30』です。その登場はすでにCinema Lineシリーズを用いて映像制作を行っている方々はもちろんのこと、「未来のクリエイター」をも支える一台になるということなのです。

早速、10/1からソニーショールーム銀座で開催している「先行展示会」で実機に触れてきました。ソニーを愛し、ソニーに愛されたいスタッフによるレポートを是非ご覧ください。

-『SONY FX30』 外観-

さて、まずは外観をご覧いただきます。「αシリーズ」の静謐なブラックのボディとは異なり、Cinema LineのFXシリーズはグレーのボディを採用しています。見た目の差別化や、黒よりも熱の影響を受けづらいといった理由があるのではないでしょうか。形状はファインダーやモードダイヤルを廃すことでフラットになっていますが、しっかりとしたグリップが備わっているので安定して片手でホールドすることも可能です。

背面を見て頂くと、メインの操作系統が右手親指で操作できる場所に設置してあるのがわかります。

『SONY FX30』には新開発のAPS-Cサイズ(Super 35mm) 有効約2010万画素 裏面照射型CMOSセンサー「Exmor R」と、最新の画像処理エンジン「BIONZ XR」が搭載されています。QFHDの高品位な4K映像を出力でき、また4K 120pのハイフレーム動画をカメラ内記録することも出来ます。14+ストップのワイドラチチュード、「SONY FX6/FX3」で好評な「S-Cinetone」をプリセットとして搭載するなど美しい映像表現に欠かせない要素が詰め込まれています。

ボディ左面には快適なワークフローを支える接続端子がまとまっています。カバーはブラブラとしないように2点で繋がった開閉式となっており、タッチノイズが出ないような設計になっています。

次にボディ右面を見て頂きます。APS-Cモデルながらメモリースロットは上位機種と同等になっており、CFexpress Type A / SDカードどちらにも対応したデュアルスロットになっています。『SONY FX30』は動画の撮影時間が約115分となっており、「SONY FX3」より長くなっています(FX3の撮影時間は約95分)。APS-Cセンサーの採用で消費電力が減った恩恵でしょう。長く撮れる分、メモリーもそれに見合った大容量のものを用意したいところです。

ボディに各種アクセサリーを直接装着できるように、ネジ穴が設けられています。フラットボディを活かして使用環境に合わせたカスタマイズができ、拡張性が高くなっています。動画撮影での利便性を考慮した3.0型、約144万ドットのバリアングル液晶を採用しており、ワンオペレーション撮影時での確認を容易にする他、軽量さを活かして電動ジンバルに装着した時も使いやすくなっています。

このように、デザインや思想は後述する「SONY FX3」と多くの共通点を持っていますが、質量は本体のみで646g(バッテリー・メモリーカード含む)となっており最も機動力の高いCinema Lineシリーズが誕生したことになります。

-「SONY FX3」との比較-

それでは、続いて一番気になるところである「SONY FX3」との外観比較を行いましたのでご覧いただきます。と言っても、この2台は先ほども申し上げた通り共通の部分が多く、むしろ違っている場所を探す方が難しいくらいです。外観でわかる部分を収めてきましたので、ご覧ください。

左 : FX30 / 右 : FX3

2台を正面から並べてみました。最大にして一番わかりやすい違いが「センサーサイズ」です。「SONY FX3」はマウント下部に記載があるように、35mmフルサイズのセンサーを搭載。そして、『SONY FX30』は前述のとおりAPS-Cサイズ(Super 35mm)センサーを搭載しています。興味深いのが、「SONY FX3」はフルサイズながら有効画素数が動画撮影時で約1030万画素なのに対し、『SONY FX30』は動画撮影時で約2010万画素となっていることです。単純な比較はできませんが、静止画なら『SONY FX30』の方が高精細に写るようです。もちろん、これが動画となれば少し話が変わってくるでしょうし、特に高感度での写りには差が生まれると思います。

左 : FX30 / 右 : FX3

2台は外形の寸法までピッタリ同じで、ボタン配置やねじ穴の場所まで一緒。これにより、両者間でアクセサリの共有ができるため撮影環境によってカメラを絞ったり、または現場でシームレスに入れ替えることも可能です。メインカメラとして「SONY FX3」を据え置きつつサブとして『SONY FX30』を手持ち撮影用に、次のカットは動きがあるので手持ちを「SONY FX3」に入れ替えて…といったような運用がスムーズに行えるのです。

また、見た目がほとんど同じ2台を見分けるポイントが、ボディ上部に2か所あります。一つは白字でわかりやすいモデル刻印。「0」の有無で見分けがつきます。

もう一つが「ネジ穴の塗装色」です。「SONY FX3」が明るいグレーなのに対し、『SONY FX30』はブラックになっています。アクセサリーが装着されていると見えなくはなってしまいますが、フラットな状態ならここで識別が可能です。判別に困ったら、ボディ上面を見ればOKです。

左 : FX30 / 右 : FX3

XLRハンドルユニット + FE PZ 16-35 F4 G 装着

同じXLRハンドルユニット、同じレンズをそれぞれに装着してみました。両社の質量差はおよそ70g。だいたい、にわとりの卵一個分くらいの違いでしょうか。そう考えると「そんなに違わないのかな?」と思ってしまいますが、手に持ってみると歴然とした違いを感じます。おそらく、『SONY FX30』は重さの比重がややグリップ寄りに設計されているのではないでしょうか。手に持った時にすんなりと納まってくれる感覚に驚かされました。「SONY FX3」も機動力に長けたカメラでしたが、『SONY FX30』はさらに自由。こればかりは感覚によるものなのでぜひ体験していただきたいです。

– 組み合わせたいオススメレンズ –

記事の最後に、間もなく登場する『SONY FX30』にどんなレンズを組み合わせるのが良いか考えてみました。

非常に豊富なSONY Eマウントレンズをもれなく装着できるのですから、可能性は無限大と言えるでしょう。

SONY FX30 + E PZ 10-20mm F4 G

今年6月に発売されたばかりのAPS-C用広角ズームレンズ「SONY E PZ 10-20mm F4 G」を装着してみました。このレンズが登場した時、「APS-Cはまだまだ盛り上がるんだな」とワクワクしたことを覚えてていますが、形になって表れたのがこの『SONY FX30』の登場かもしれません。広大な画角で風景を撮るも良し、またライトに自撮り撮影等に使うも良し。使いやすいコンパクトさが相性抜群です。パワーズーム機構も搭載されていて操作性も完璧。高性能なGレンズが9万円を切る価格で手に入るのもAPS-Cシステムの魅力です。

SONY FX30 + FE 40mm F2.5 G

続いては「SONY FE 40mm F2.5 G」を組み合わせてみました。フルサイズ用のレンズながら非常にコンパクトで、同時期に「24/40/50mm」の画角が発売されたこの3本を私は勝手に「G単焦点三兄弟」と呼んでいます。その中でもこの40mmはシャープですっきりとした描写が好みな一本。APS-Cセンサー機に取り付けると焦点距離はフルサイズ換算で60mm相当とやや中望遠気味になりますが、動画撮影ならそれも活かせそうです。なによりルックスのまとまりが美しい。使っていてテンションの上がる機材は正義です。

SONY FX30 + E 18-105mm F4 G OSS

様々なシーンを一本で完結したいなら、高性能・高倍率の「SONY E 18-105mm F4 G OSS」がオススメです。広角から望遠域までをカバーし、開放F値はF4通しとズームをしても露出が変わらず安定して撮影をすることが可能です。パワーズームを使って映像にズーミングの表現を入れたりなどアイデア次第で如何様にも輝いてくれる一本です。

また、『SONY FX30』の発売を記念した「クリエイター応援キャンペーン」が発売日の2022年 10月14日(金)より開催されます。今回ピックアップした「SONY E PZ 10-20mm F4 G」や「SONY E 18-105mm F4 G OSS」を含めた対象レンズをボディと同時購入すると、最大20,000円のキャッシュバックが受けられるというものです。Cinema Lineのカメラを初めて手にしたいという方や、APS-Cの軽量なシステムで映像制作にメリハリを持たせたいという方はこのお得な機会をぜひご活用ください。

今まで、Cinema Lineは「本格的な映像制作を望むハイアマチュアやプロが使うべき機材」という認識の方も多かったのではないでしょうか。

メーカー公式の特集ページにある「クリエイターの未来を切り拓く」という言葉には、より軽快な撮影システムが自由度の高い撮影環境を生み出す、という意味もあるでしょう。

そして、それに加えて「いつかは映像制作に携わってみたい」「将来、動画撮影で大きなことをしたい」と情熱を燃やしている「未来のクリエイター達」が、その一歩を踏み出す間口を広げてくれるような一台になるという意味もあるのではないでしょうか。軽快で、使いやすく、コストパフォーマンスに優れた本格派。『SONY FX30』をキッカケに世界へ羽ばたく人が現れることを願わずにはいられません。

第1弾として駆け足で魅力をお伝えしてまいりましたが、実写レビューなどご期待に沿えるようコンテンツを準備してまいりますので、お待ちいただければと思います。

▼10月4日からご予約受付を開始します。ぜひマップカメラでのご予約をお待ちしております▼

絞り:F1.2 / シャッタースピード:1/1600秒 / ISO:125 / 焦点距離:56mm

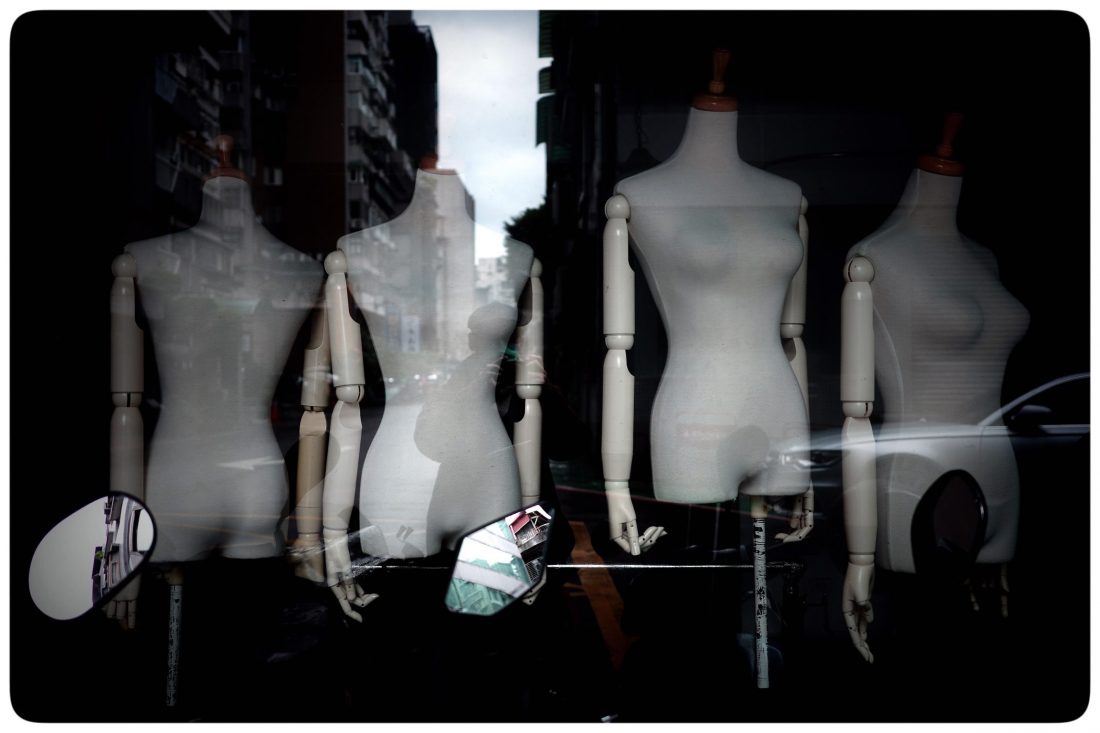

絞り:F1.2 / シャッタースピード:1/1600秒 / ISO:125 / 焦点距離:56mm 絞り:F2.0 / シャッタースピード:1/3500秒 / ISO:125 / 焦点距離:56mm

絞り:F2.0 / シャッタースピード:1/3500秒 / ISO:125 / 焦点距離:56mm 絞り:F1.2 / シャッタースピード:1/8000秒 / ISO:125 / 焦点距離:56mm

絞り:F1.2 / シャッタースピード:1/8000秒 / ISO:125 / 焦点距離:56mm 絞り:F1.2 / シャッタースピード:1/4400秒 / ISO:125 / 焦点距離:56mm

絞り:F1.2 / シャッタースピード:1/4400秒 / ISO:125 / 焦点距離:56mm 絞り:F1.2 / シャッタースピード:1/2000秒 / ISO:125 / 焦点距離:56mm

絞り:F1.2 / シャッタースピード:1/2000秒 / ISO:125 / 焦点距離:56mm 絞り:F1.2 / シャッタースピード:1/6000秒 / ISO:125 / 焦点距離:56mm

絞り:F1.2 / シャッタースピード:1/6000秒 / ISO:125 / 焦点距離:56mm 絞り:F1.2 / シャッタースピード:1/1000秒 / ISO:125 / 焦点距離:56mm

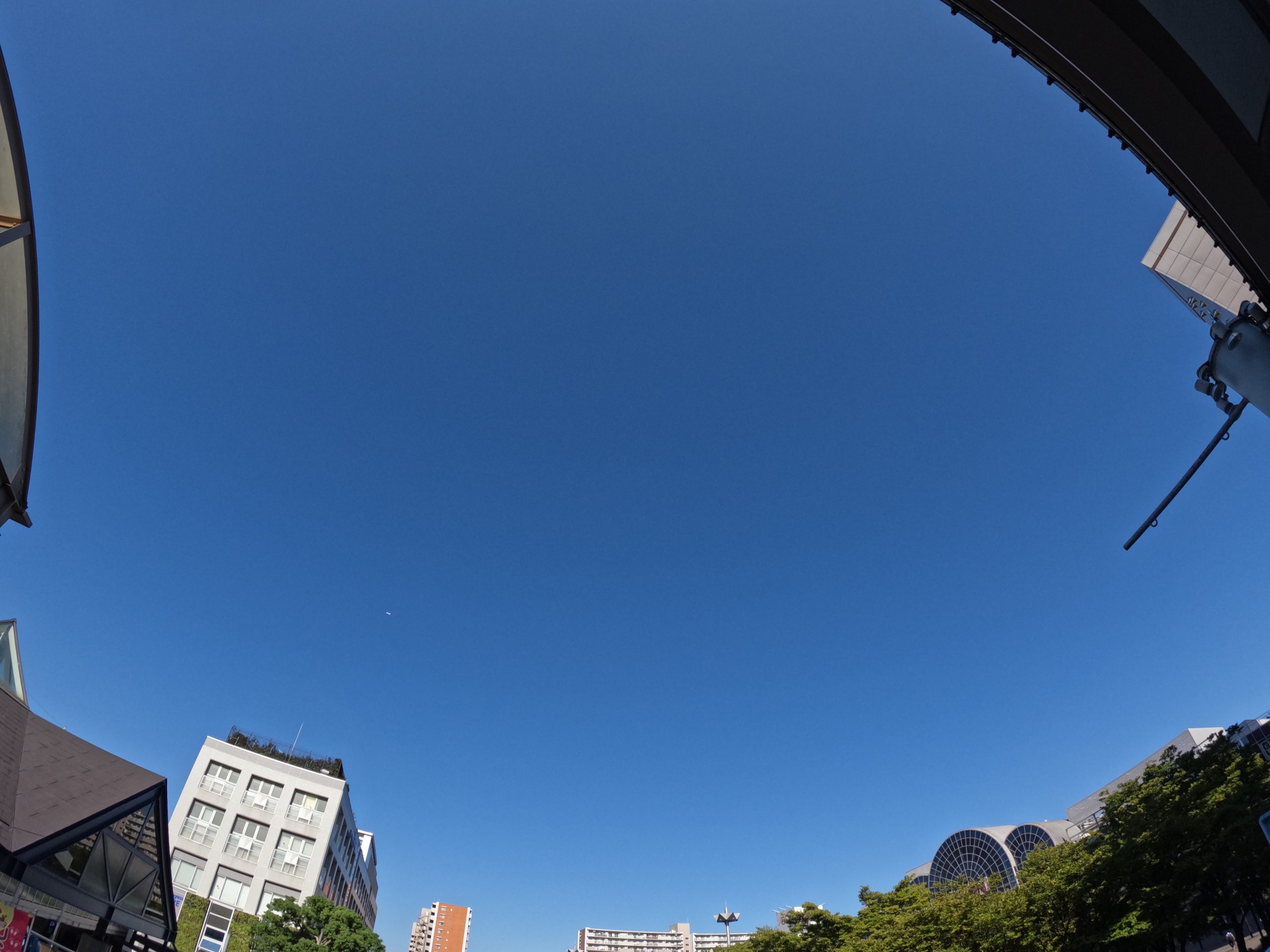

絞り:F1.2 / シャッタースピード:1/1000秒 / ISO:125 / 焦点距離:56mm 絞り:F11 / シャッタースピード:0.5秒 / ISO:125 / 焦点距離:8mm

絞り:F11 / シャッタースピード:0.5秒 / ISO:125 / 焦点距離:8mm 絞り:F8.0 / シャッタースピード:26.0秒 / ISO:125 / 焦点距離:16mm

絞り:F8.0 / シャッタースピード:26.0秒 / ISO:125 / 焦点距離:16mm 絞り:F1.2 / シャッタースピード:1/50秒 / ISO:1600 / 焦点距離:56mm

絞り:F1.2 / シャッタースピード:1/50秒 / ISO:1600 / 焦点距離:56mm 絞り:F1.2 / シャッタースピード:1/40秒 / ISO:640 / 焦点距離:56mm

絞り:F1.2 / シャッタースピード:1/40秒 / ISO:640 / 焦点距離:56mm 絞り:F4.0 / シャッタースピード:1/3秒 / ISO:125 / 焦点距離:16mm

絞り:F4.0 / シャッタースピード:1/3秒 / ISO:125 / 焦点距離:16mm 絞り:F11 / シャッタースピード:6.5秒 / ISO:125 / 焦点距離:16mm

絞り:F11 / シャッタースピード:6.5秒 / ISO:125 / 焦点距離:16mm 絞り:F11 / シャッタースピード:14.0秒 / ISO:320 / 焦点距離:29mm

絞り:F11 / シャッタースピード:14.0秒 / ISO:320 / 焦点距離:29mm 絞り:F1.4 / シャッタースピード:10.0秒 / ISO:1600 / 焦点距離:16mm

絞り:F1.4 / シャッタースピード:10.0秒 / ISO:1600 / 焦点距離:16mm 絞り:F1.8 / シャッタースピード:13.0秒 / ISO:1600 / 焦点距離:16mm

絞り:F1.8 / シャッタースピード:13.0秒 / ISO:1600 / 焦点距離:16mm

おかわりの一杯。

おかわりの一杯。