OM SYSTEMから新たなフラッグシップ機「OM-1 Mark II」が発表されました。

「OM SYSTEM特集ページ」にて新製品情報をまとめておりますので、こちらも是非ご覧ください。

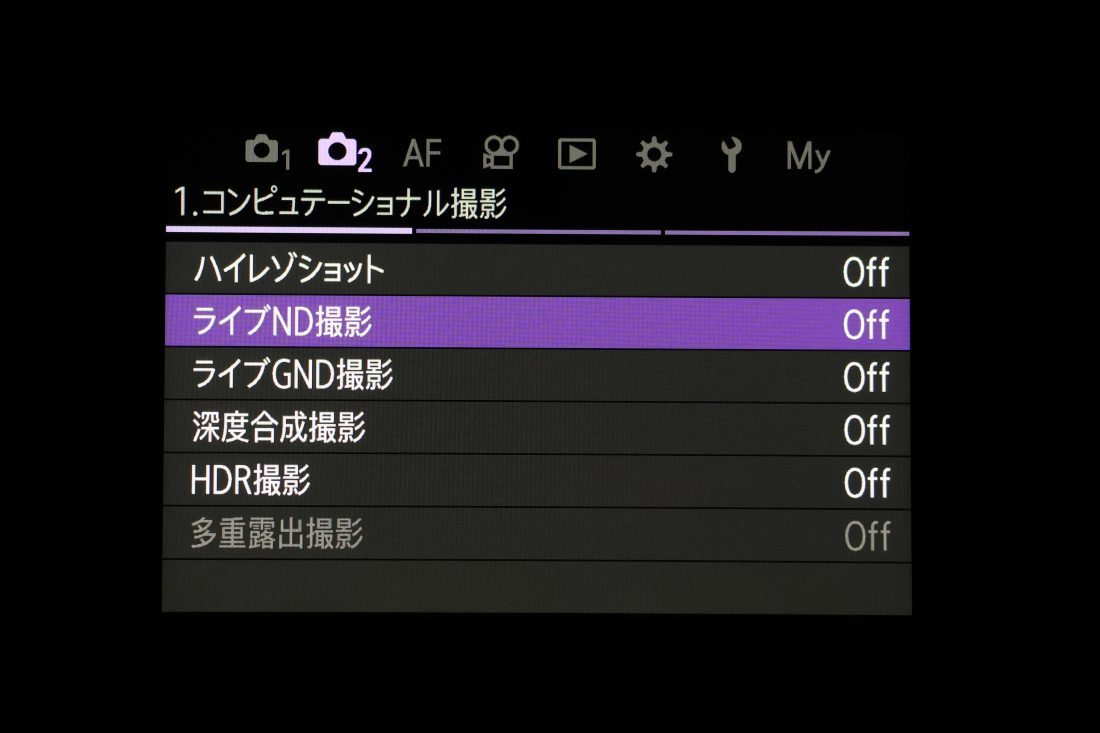

今回は【OM-1 Mark II 先行レビュー】第三弾としまして、進化した手振れ補正を題材にご紹介いたします。

第一弾、第二弾はこちらから。

・【先行レビュー】打倒フルサイズ機!「OM-1 Mark II」は最高峰の野鳥撮影機 -進化したAI被写体認識AF/プロキャプチャーモード-

・【先行レビュー】OM SYSTEM OM-1 Mark IIを深掘り!~強力な手振れ補正とライブGND機能に迫る~

「OM-1 Mark II」の進化ポイントの一つに「最大8.5段の驚異の手振れ補正」が挙げられるのですが、OM SYSTEMの公式HPには

【10秒を超える手持ち長秒撮影も可能となり、星景写真も手持ちで手軽に撮影することができるようになりました。】

と、説明されています。

手振れ補正を強化したとはいえ「手持ちで10秒」はインパクトがあります。

さすがに10秒は厳しいのでは!?超広角レンズ限定?そんなに手振れ補正が凄いのか実際に試してみたい。

という事で、今回すべての写真を「手持ち撮影 シャッタースピード10秒縛り」で撮影してみました。

中々ない企画だと思いますので、驚きの結果をお楽しみください。

まず10秒手持ち撮影をどのような環境下で活かそうか考えてみました。

夜景、川の流れ、滝、星空…。

どれも長時間露光を活用する被写体としては定番ですが、今回最初にセレクトしたのは

「旅行中に人混みが多い場所で、不要な映り込みを抑えて街並みの情景をメインに残したい」という場面。

スナップ撮影が好きな筆者にとって、一度試してみたかった撮影条件です。

「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II」 12mm(換算24mm) F22 SS 1/13 ISO 200

「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II」 12mm(換算24mm) F22 SS 1/13 ISO 200

人混みといえば渋谷のセンター街ということで、通常の設定で早速一枚撮影してみました。このカットも人々の行き交う動きが表現されており、決して悪いわけではありません。しかしながら日中のスナップとしては在り来たり感は否めません。

15時ごろの撮影でしたが、日も高く絞りF22にしてもシャッタースピードは1/13秒。そもそも日中に手持ちで10秒というのは無茶。と思う方も多いと思います。

しかし、その状況を打破できるのが「OM-1 Mark II」

内蔵減光フィルター「ND128」を使用することにより大幅に露光量をカットできます。

今まで「ND64」までだったものが、一段分進化してしているのもポイント。小さいようで大きな差です。

早速「ND128」にて設定。手持ちでシャッタースピード10秒という異次元の世界に挑戦です。

「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II」 12mm(換算24mm) F16 SS 10秒(手持ち) ISO 200 内蔵ND128

「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II」 12mm(換算24mm) F16 SS 10秒(手持ち) ISO 200 内蔵ND128

まず結論からお伝えすると

「10秒間手持ちでシャッターを切ってもブレない」

という衝撃の事実。

長時間露光を行う事で行き交う人を消し去り、日中の環境下で人がいない無機質な渋谷を表現できる。

三脚とNDフィルターを持ち運ばないと撮影できないようなカットが、スナップついでに手持ち撮影で撮ることが出来る。今までの考え方を根本的に覆す世界です。

「OM-D E-M1」世代より手振れ補正については他メーカーに比べ頭一つ抜けた性能を搭載しており、当時1~2秒の手持ち撮影が出来ることに驚いていました。

「手振れ補正はOLYMPUS!」というイメージを持っていましたが、10秒の手持ち撮影を経験して「手振れ補正はOM SYSTEM!」に書き換えられました。

「OM-1 Mark II」の手振れ補正機能はすさまじいです。想像をはるかに超えた性能。

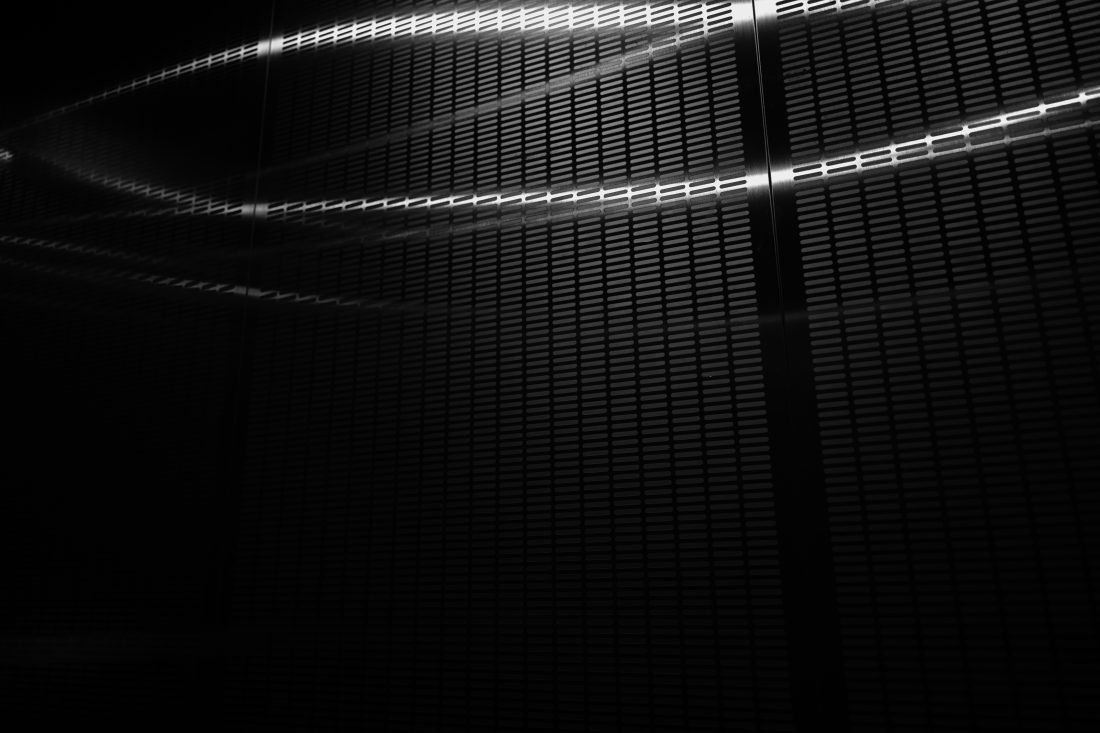

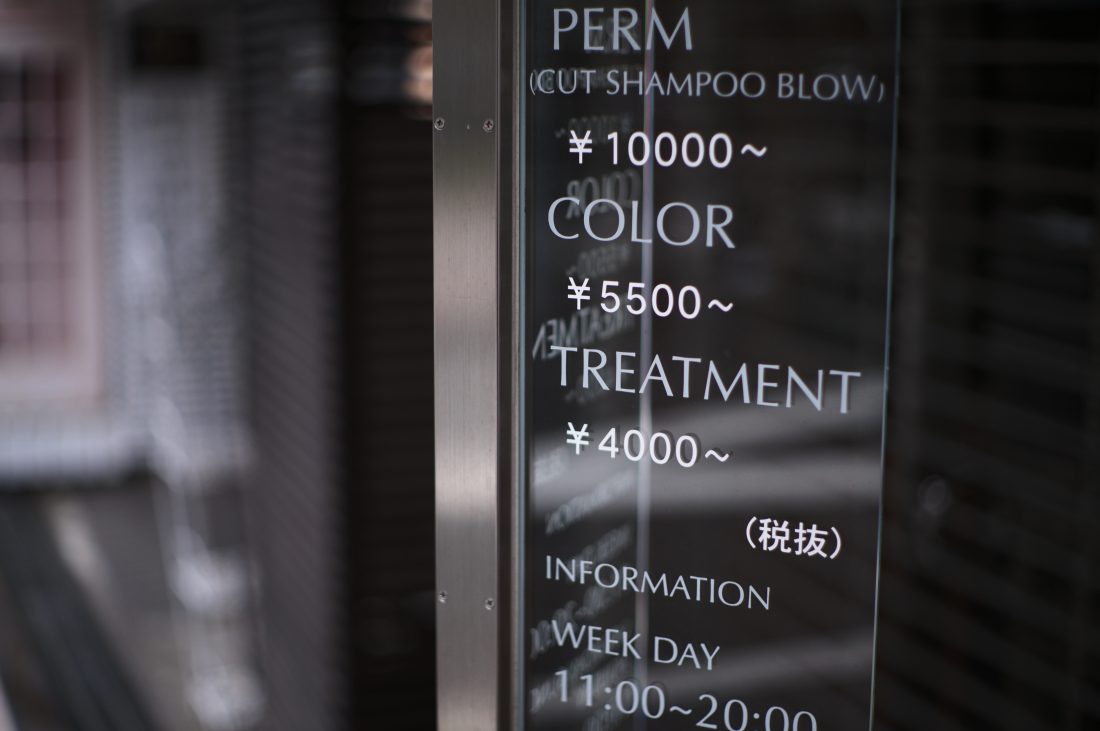

「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II」 12mm(換算24mm) F22 SS 10秒(手持ち) ISO 200 内蔵ND128

「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II」 12mm(換算24mm) F22 SS 10秒(手持ち) ISO 200 内蔵ND128

日が傾いてきて眩しい環境下。このカットも内蔵NDと手振れ補正を活用して手持ち撮影です。

看板の小さな文字までブレることなく解像されており、とても手持ちで撮影したとは思えない一枚。

このような人混みが多い環境下で三脚を立てる事は心情的にもはばかられ、中々挑戦できない方も多いと思います。

海外やちょっと遠出した旅行中にこのような写真を気軽に撮影出来る事、想像してみてください。

三脚なし、フィルター無し。カメラとレンズだけでOK。出来るだけ荷物を減らしたい旅行時にとって、これ以上のメリットはありません。

旅カメラとしてもベストなチョイスになるのではないでしょうか。

10秒間手持ち撮影が成功した!といっても、実際には数十枚撮ったうちの一枚なんじゃないの?と思う方もいるかもしれませんが、2~3枚ほど撮影すればブレていない写真を得ることが出来ます。打率でいうと3~5割程度。慣れてくるともう少し精度も上がってきます。

勿論10秒間は極力手をブラさない集中力は必要です。息をひそめ、脇をしっかり締めてトライしてみてください。

「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II」 12mm(換算24mm) F22 SS 1/12 ISO 200

「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II」 12mm(換算24mm) F22 SS 1/12 ISO 200

手振れ補正もさることながら、個人的には可変も可能な内蔵NDフィルター機能が素晴らしいと感じました。

通常フィルターを持ち運ばない状態で日の出ている時間に低速シャッターを行おうとすると、限界まで絞って感度を最低にしても1/10秒~1/5秒程度が精いっぱい。

上に挙げた写真のように白飛びも目立ってしまい、思うようなイメージで撮影することが出来ません。

「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II」 12mm(換算24mm) F14 SS 10秒(手持ち) ISO 200 内蔵ND128

「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II」 12mm(換算24mm) F14 SS 10秒(手持ち) ISO 200 内蔵ND128

そのような環境下でも内蔵NDフィルターを活用することでイメージ通りの撮影を行う事が出来ます。

今回の企画として「シャッタースピード10秒縛り」としたので、このカットも10秒間のシャッタースピードに合わせてF値などを設定していますが、5秒や2.5秒程度に設定することももちろん可能。

広角系のレンズで手持ち露光2~3秒であれば、高い確率でブレのない写真が得られます。

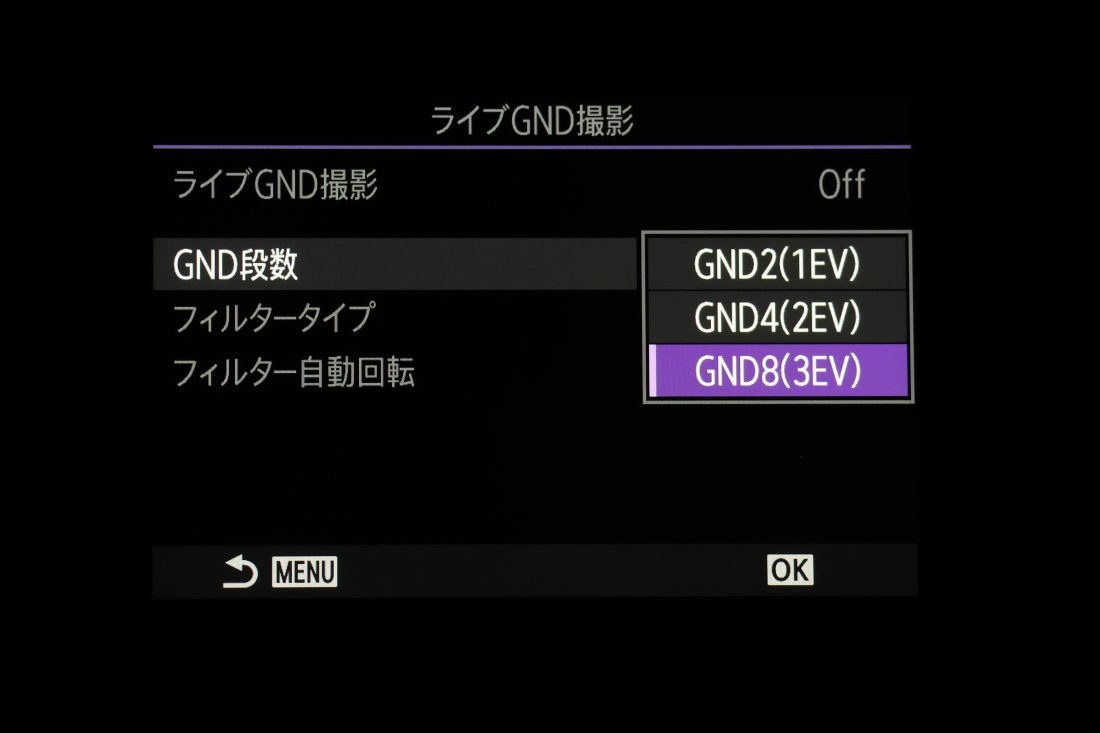

NDも2~128まで可変できるのが大きなポイント。前回公開しているブログでNDフィルターについて詳しく触れていますので、併せてご覧ください。

・【先行レビュー】OM SYSTEM OM-1 Mark IIを深掘り!~強力な手振れ補正とライブGND機能に迫る~

「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II」 12mm(換算24mm) F20 SS 10秒(手持ち) ISO 200 内蔵ND128

「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II」 12mm(換算24mm) F20 SS 10秒(手持ち) ISO 200 内蔵ND128

渋谷の交差点を少し高い位置から一枚。ここまで換算24mmの広角域で撮影しており、少し構図にも変化が欲しいところ。

折角ズームレンズを持ち出したので、思い切ってテレ側までズームした構図でも撮影してみました。

「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II」 40mm(換算80mm) F16 SS 1/6 ISO 200

「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II」 40mm(換算80mm) F16 SS 1/6 ISO 200

まず初めに通常設定にて、テレ側 35mm換算で80mmの中望遠域で撮影してみました。中望遠で情景を切り抜くとまた違った表情を見せてくれます。

80mmで1/6秒という設定の時点でブレが気になるところですが、まったく問題ありません。10秒間の手持ちシャッターに慣れてくるとこの程度のシャッタースピードは撮れて当たり前になってきます。

それではいざ、80mmで手持ち10秒の世界へ挑戦です。

「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II」 40mm(換算80mm) F16 SS 10秒(手持ち) ISO 200 内蔵ND128

「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II」 40mm(換算80mm) F16 SS 10秒(手持ち) ISO 200 内蔵ND128

ブレずに撮れている!

80mmという中望遠域、手持ちで10秒間露光。写真を長らく撮影している方ならこの凄さが伝わるのでないでしょうか。

しかし、一つだけ妥協してしまいました。

確かに「撮れる」のですが、さすがに支え無しの棒立ちで中望遠 手持ち10秒はキツいというのがリアルなレビューです。

3~4カット程度撮影してみましたが、どうしても微細なブレが生じてしまいます。SNSに投稿する程度であれば全く問題ないのですが、些細なブレが気になる。

近くに腰の高さの手すりがあったので、寄りかかって体を支えてもらいながら手持ちで撮影を行いました。

逆に考えてみると「手すりや電柱などのちょっとした支えがあれば手持ちでも撮れる」とも言い換えられます。

さすがに身一つだけでの撮影は厳しかったですが、十分すぎる成果です。

最大8.5段の補正力を考慮すると「10秒 → 1/25~1/50」という計算になるので、大体25~50mm程度の焦点距離であれば手振れを抑えて撮影することが出来そうです。(一般的に1/焦点距離=手振れが起きない基準といわれています)

体感的には公称値に偽りなし、かなり強力な手振れ補正が搭載されていることに間違いありません。

先ほどの写真より隅の部分を等倍トリミングで拡大してみました。いかがでしょうか、本当にブレることなく撮れていることが分かると思います。

80mmという中望遠を10秒間露光。三脚なし、手持ち撮影で撮りました。と言われても信じがたい結果です。

しかしそれを現実にしてくれるカメラ、それが「OM-1 Mark II」。べた褒めですみません、でも本当にもの凄い手振れ補正力です。

「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II」 17mm(換算34mm) F3.5 SS 10秒(手持ち) ISO 200 内蔵ND128

「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II」 17mm(換算34mm) F3.5 SS 10秒(手持ち) ISO 200 内蔵ND128

撮影場所をガラっと変えて、浅草の方まで足を運びました。ここから夜景スナップをご紹介していきます。

スカイツリーを真ん中に置いた一枚。走る車のライトが綺麗に流れており、水面も長時間露光らしく滑らかな表現になっています。

構図をメインに考えてズーミング。80mmで撮影に挑戦した後だと34mmという焦点距離が可愛く感じれらます。

等倍カットもご紹介いたします。全くブレなし、35mm程度であれば余裕すら感じさせます。このレベルの補正力があれば臆することなく低速シャッターを活用することが出来そうです。

「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II」 12mm(換算24mm) F14 SS 10秒(手持ち) ISO 200

「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II」 12mm(換算24mm) F14 SS 10秒(手持ち) ISO 200

交差点に差し掛かったところで撮影したカット。走り抜ける車のライトに加え、強い光源が多数あったので夜景ならではの光芒(絞りこむと現れる☆のような光)を活かしてみました。

街並みを撮ることはもちろん、工場夜景なども手持ち撮影で光芒を活かした写真を撮ることが出来ると思います。

今回注目頂きたいのがISO感度。夜景で絞り込みが必要な撮影の場合、手持ちであればシャッタースピードを上げなければならない=ISO感度を上げる必要があり、手持ちで撮影すると高感度ノイズが気になる場面。

しかし手振れ補正を最大限生かすことによりISO感度を最低限に抑えることができ、結果としてクリアな写真を得ることが可能となります。

「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II」 12mm(換算24mm) F4.5 SS 10秒(手持ち) ISO 200 内蔵ND128

「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II」 12mm(換算24mm) F4.5 SS 10秒(手持ち) ISO 200 内蔵ND128

橋の手すりにピントを合わせ、NDフィルターを活用して開放近い設定にて10秒露光。本来であればもう少し左側の車道に車が通り光のライン見える想定だったのですが、残念ながら上手く表現することが出来ませんでした。

しかしこのカットをご紹介したのは手すりの質感が予想以上に艶やかで生々しかったからです。冷え切った手すりの質感が伝わってきます。

内蔵NDフィルターを活用しても画像劣化は起きず手振れも感じられない「OM-1 Mark II」らしい一枚に仕上がりました。

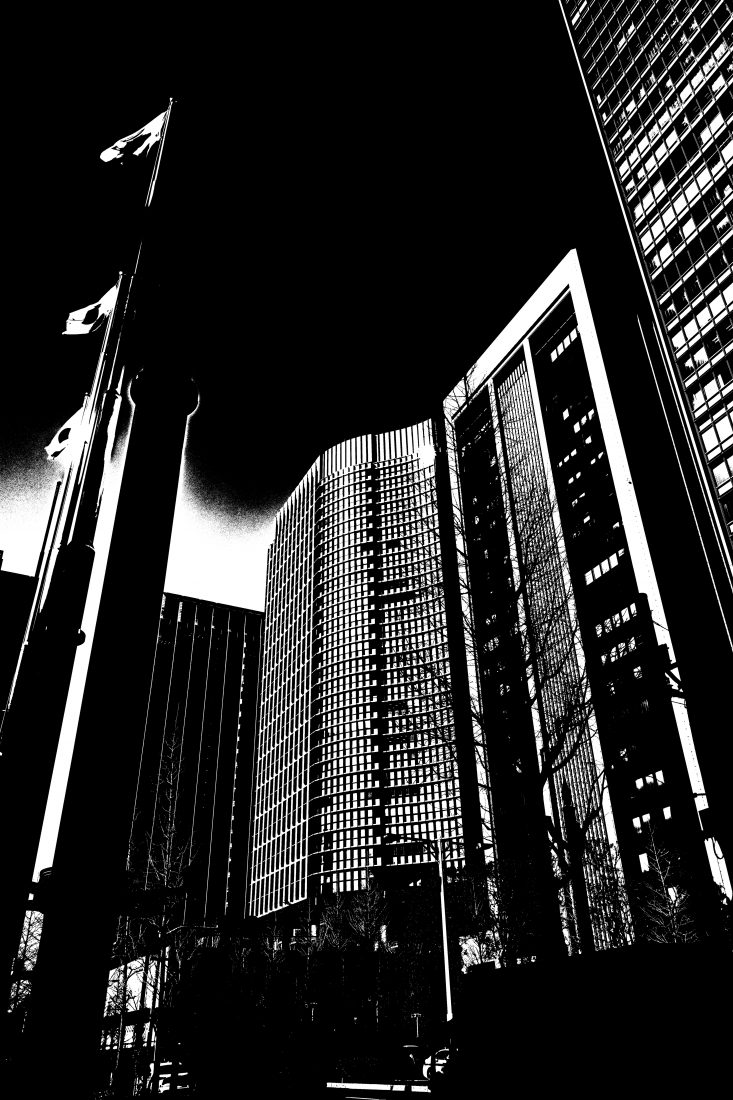

「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II」 17mm(換算34mm) F11 SS 10秒(手持ち) ISO 200 内蔵ND32 ※トリミング

「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II」 17mm(換算34mm) F11 SS 10秒(手持ち) ISO 200 内蔵ND32 ※トリミング

本ブログの冒頭にも採用した、スカイツリーと交差点のカットを縦撮りで撮影。

本撮影を行う上で最も撮影してみたかったスポットで思い通りの一枚を撮ることが出来ました。

この局面で難儀したのが「縦構図」です。カメラを「横に構える」のか、「縦に構える」のかで大きくバランスが異なるので、体のブレ方にも変化が生じます。

「横構図」であればブレを抑えて撮影できるのですが「縦構図」にするとホールド力が落ち、結果としてブレが大きくなってしまいます。このカットを撮るために5~6枚ほどシャッターを切る必要がありました。

ブレを抑えるには撮影者自身のカメラの構え方にも工夫が必要という事を体感した一枚となりました。

「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II」 12mm(換算24mm) F10 SS 10秒(手持ち) ISO 200 内蔵ND32

「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II」 12mm(換算24mm) F10 SS 10秒(手持ち) ISO 200 内蔵ND32

夜の浅草の路地裏を歩いていると唐突に表れるスカイツリー。少しローアングルな位置から撮影してみました。

人並みも少なくなり、ゆっくりと足を止めて撮影できる時間帯です。

「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II」 12mm(換算24mm) F9 SS 10秒(手持ち) ISO 200 内蔵ND64

「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II」 12mm(換算24mm) F9 SS 10秒(手持ち) ISO 200 内蔵ND64

最後の締めとして浅草寺を撮影しました。

19時ごろでも観光されている方が多く見受けられましたが、長時間露光を行う事で人が不必要に目立つことなく浅草寺をメインに写し出すことができました。

低速シャッターにも色々なメリットがありますが、観光地での撮影の際は特にメリットが多いように感じます。

そんなカットを三脚を使うことなく撮影できるのが本機最大のメリット。スペースを占領せずスマートに撮影することができます。

(※三脚はなくとも立ち続ける必要があるので、邪魔にならないよう周りの状況については十分気を配って撮影を行ってください。)

以上、いかがでしたでしょうか。

「10秒シャッタースピードを手持ち撮影」

かなりキャッチーで非現実的な内容ですが、本当にここまで撮れるとは正直思ってもいませんでした。

普段三脚を持ち歩くのが面倒で長時間露光を活用した写真をあまり撮影しないのですが、「OM-1 Mark II」を使ってみてその面白さに気づいてしまいました。

手持ちで撮影できる世界が大きく広がる一台。是非体験してみてください。

マップカメラでは先行してYouTube動画とフォトレビューサイト Kasyapaにて作例を交えたファーストレビューを行ってきましたので、そちらも是非ご覧ください。

913: 質実剛健、確かな進化。『OM SYSTEM OM-1 Mark II』

『OM-1 Mark II』各種のご購入はこちら!

当社インターネットサイトからのご注文は【ネット限定 マップカメラ2年保証】付きです。

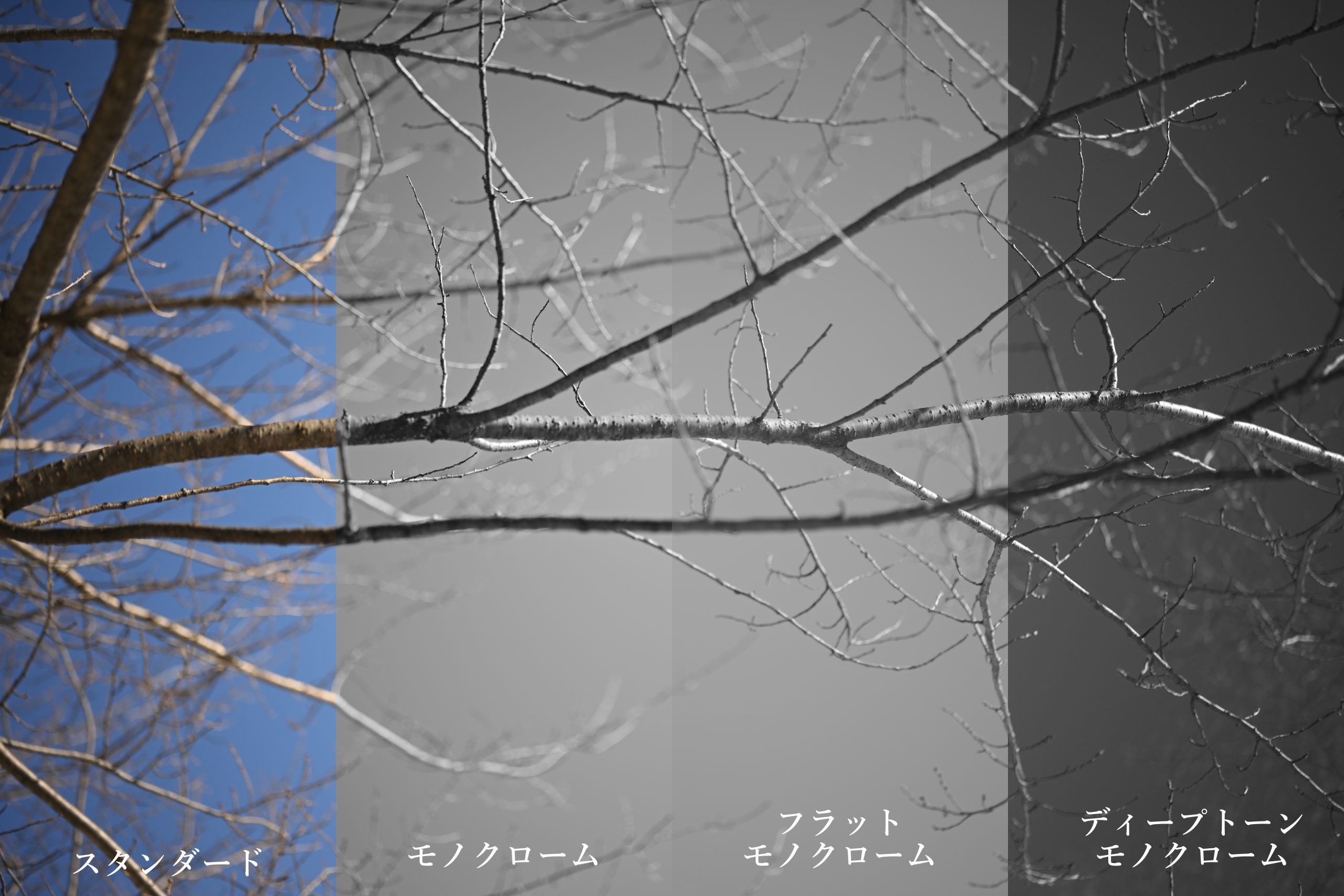

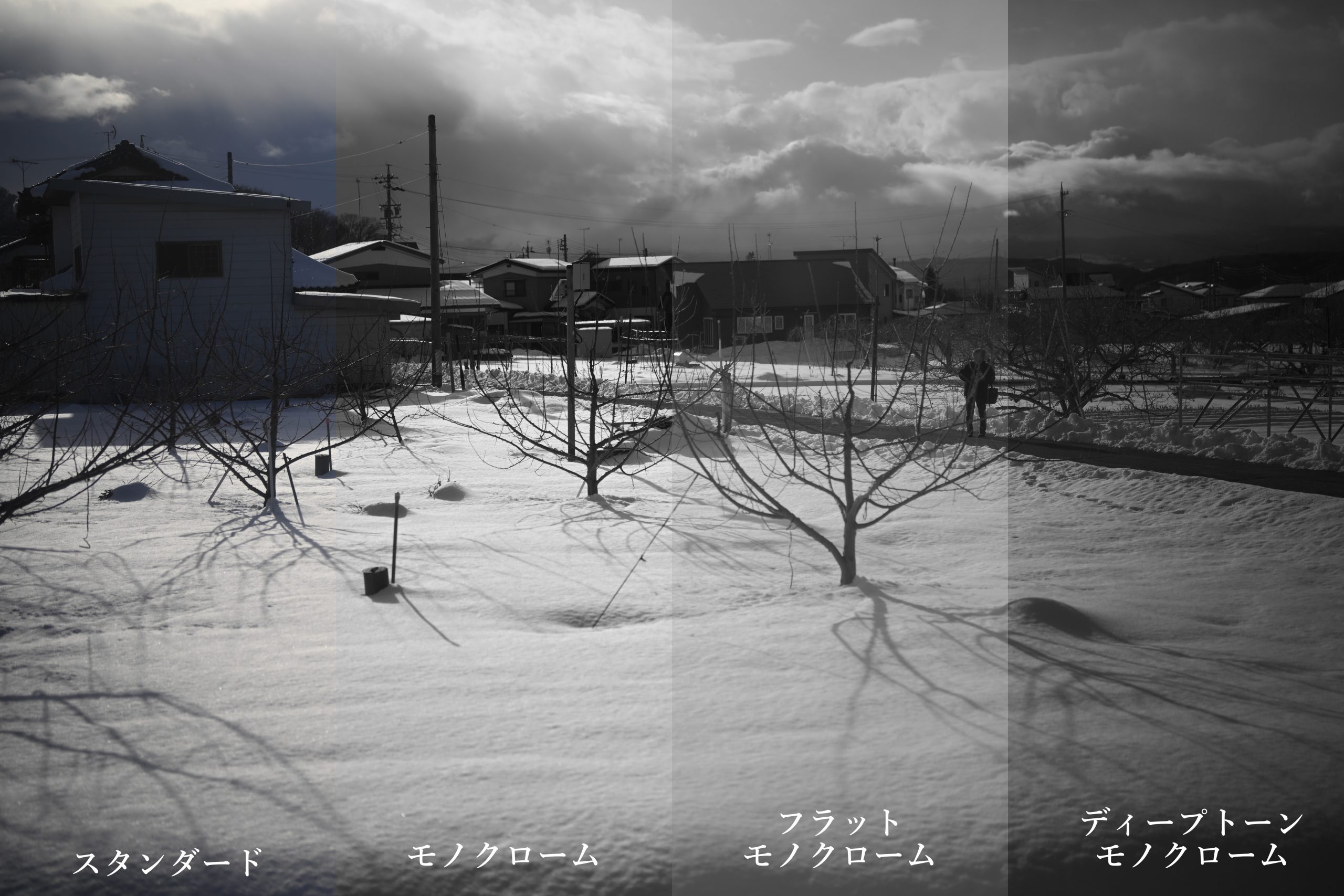

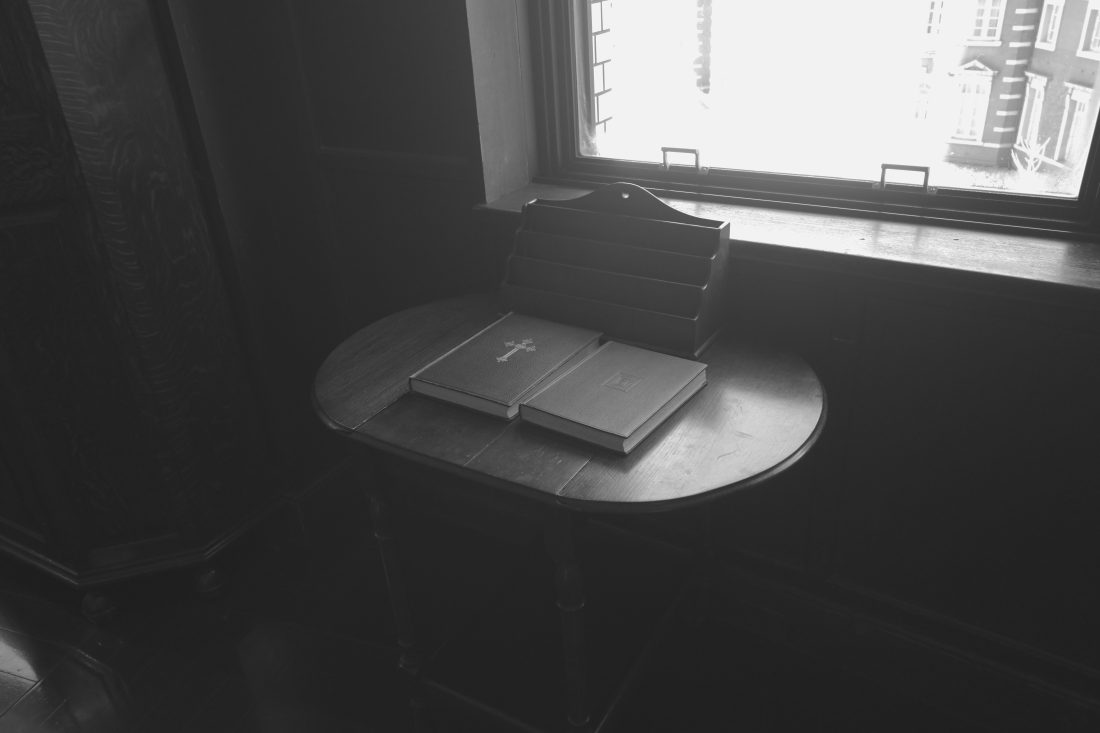

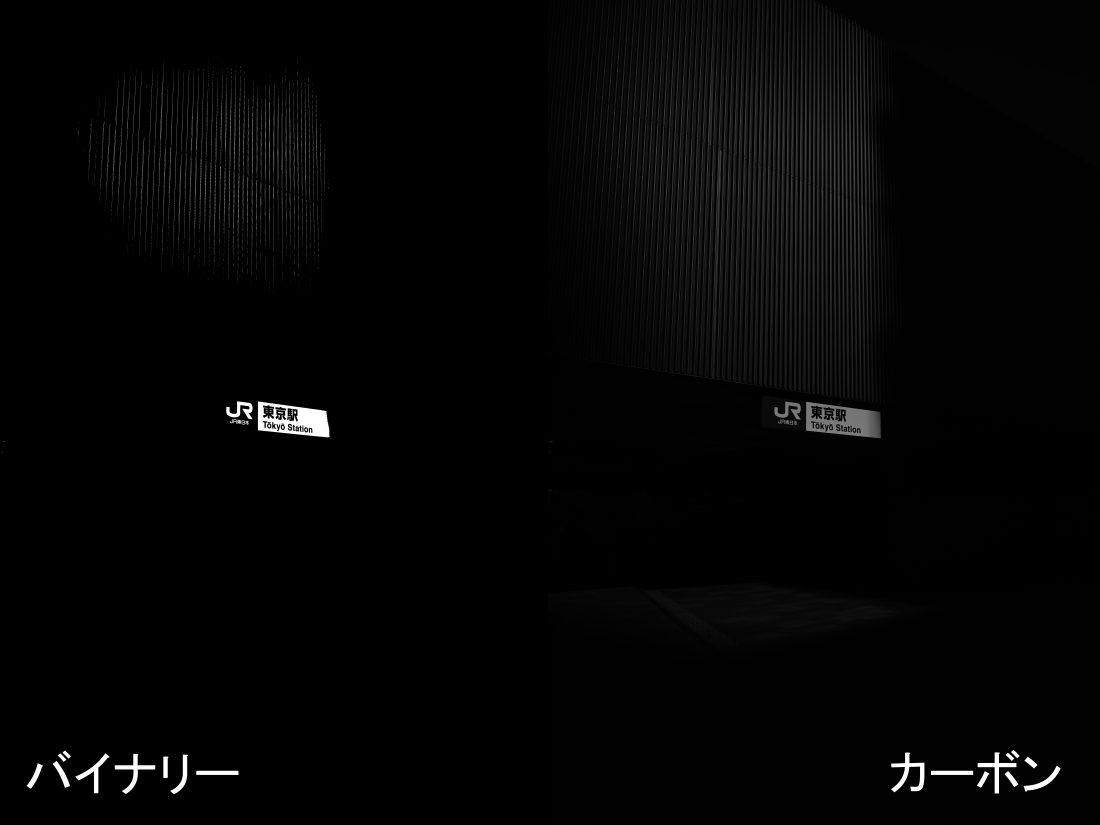

モノクローム

モノクローム

モノクローム

モノクローム フラットモノクローム

フラットモノクローム

ディープトーンモノクローム

ディープトーンモノクローム

フラットモノクローム

フラットモノクローム ディープトーンモノクローム

ディープトーンモノクローム

フラットモノクローム

フラットモノクローム

ディープトーンモノクローム

ディープトーンモノクローム

「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II」 12mm(換算24mm) F22 SS 1/13 ISO 200

「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II」 12mm(換算24mm) F22 SS 1/13 ISO 200 「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II」 12mm(換算24mm) F16 SS 10秒(手持ち) ISO 200 内蔵ND128

「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II」 12mm(換算24mm) F16 SS 10秒(手持ち) ISO 200 内蔵ND128 「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II」 12mm(換算24mm) F22 SS 10秒(手持ち) ISO 200 内蔵ND128

「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II」 12mm(換算24mm) F22 SS 10秒(手持ち) ISO 200 内蔵ND128 「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II」 12mm(換算24mm) F22 SS 1/12 ISO 200

「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II」 12mm(換算24mm) F22 SS 1/12 ISO 200 「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II」 12mm(換算24mm) F14 SS 10秒(手持ち) ISO 200 内蔵ND128

「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II」 12mm(換算24mm) F14 SS 10秒(手持ち) ISO 200 内蔵ND128 「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II」 12mm(換算24mm) F20 SS 10秒(手持ち) ISO 200 内蔵ND128

「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II」 12mm(換算24mm) F20 SS 10秒(手持ち) ISO 200 内蔵ND128 「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II」 40mm(換算80mm) F16 SS 1/6 ISO 200

「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II」 40mm(換算80mm) F16 SS 1/6 ISO 200 「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II」 40mm(換算80mm) F16 SS 10秒(手持ち) ISO 200 内蔵ND128

「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II」 40mm(換算80mm) F16 SS 10秒(手持ち) ISO 200 内蔵ND128

「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II」 17mm(換算34mm) F3.5 SS 10秒(手持ち) ISO 200 内蔵ND128

「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II」 17mm(換算34mm) F3.5 SS 10秒(手持ち) ISO 200 内蔵ND128

「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II」 12mm(換算24mm) F14 SS 10秒(手持ち) ISO 200

「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II」 12mm(換算24mm) F14 SS 10秒(手持ち) ISO 200 「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II」 12mm(換算24mm) F4.5 SS 10秒(手持ち) ISO 200 内蔵ND128

「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II」 12mm(換算24mm) F4.5 SS 10秒(手持ち) ISO 200 内蔵ND128 「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II」 17mm(換算34mm) F11 SS 10秒(手持ち) ISO 200 内蔵ND32 ※トリミング

「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II」 17mm(換算34mm) F11 SS 10秒(手持ち) ISO 200 内蔵ND32 ※トリミング 「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II」 12mm(換算24mm) F10 SS 10秒(手持ち) ISO 200 内蔵ND32

「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II」 12mm(換算24mm) F10 SS 10秒(手持ち) ISO 200 内蔵ND32 「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II」 12mm(換算24mm) F9 SS 10秒(手持ち) ISO 200 内蔵ND64

「OM-1 Mark II」+「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II」 12mm(換算24mm) F9 SS 10秒(手持ち) ISO 200 内蔵ND64

実際に使ってみるまでは、画素数が上がったことでオールドレンズとの相性はそんなによくないのではないか、という先入観がありましたが杞憂だったようです。

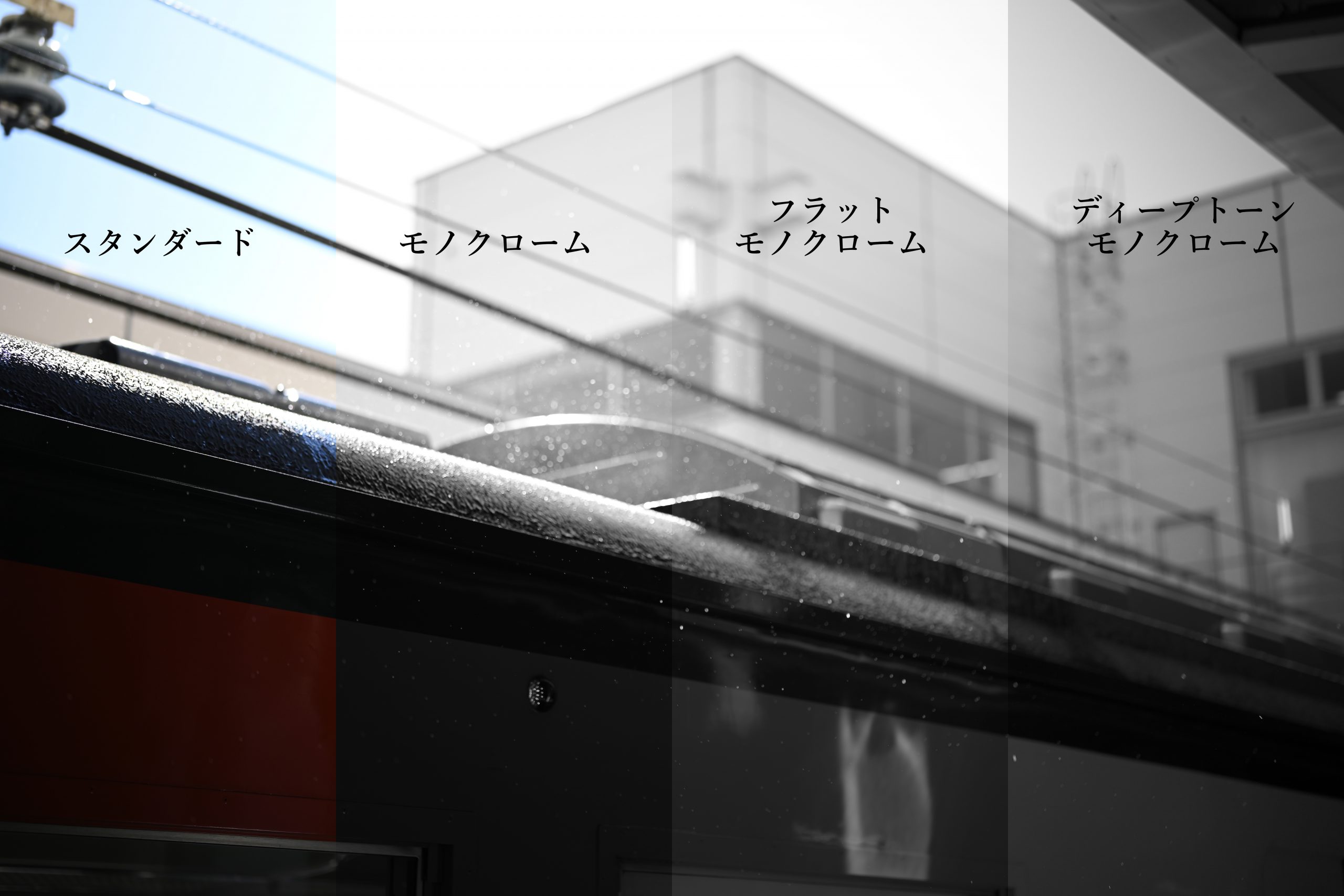

実際に使ってみるまでは、画素数が上がったことでオールドレンズとの相性はそんなによくないのではないか、という先入観がありましたが杞憂だったようです。 窓の光沢感、空と雲の曖昧なニュアンスが綺麗に出ています。

窓の光沢感、空と雲の曖昧なニュアンスが綺麗に出ています。 明暗差があるシーンですが、黒いバンの輪郭がしっかり分かります。

明暗差があるシーンですが、黒いバンの輪郭がしっかり分かります。

東京で久しぶりの積雪。24時間も経たずにあっという間に溶けてしまって助かったと思う反面少し名残惜しくも感じました。

東京で久しぶりの積雪。24時間も経たずにあっという間に溶けてしまって助かったと思う反面少し名残惜しくも感じました。 赤や黄色の発色を見たくて歩いていたら都合よく被写体が並んでいました。

赤や黄色の発色を見たくて歩いていたら都合よく被写体が並んでいました。 M11の液晶は非常に見やすく、ライブビューも使いやすかったです。

M11の液晶は非常に見やすく、ライブビューも使いやすかったです。 明るくても敢えて開放で撮ってみると、普段自分の目で見ている景色と違った世界を写すことができます。

明るくても敢えて開放で撮ってみると、普段自分の目で見ている景色と違った世界を写すことができます。

普段冬の夕方はカメラを使わないという生活に慣れていた私にとって、高感度が使えるというのがなによりも新感覚でした。

普段冬の夕方はカメラを使わないという生活に慣れていた私にとって、高感度が使えるというのがなによりも新感覚でした。

F2.8/シャッタースピード:1/2秒 / ISO400

F2.8/シャッタースピード:1/2秒 / ISO400 F6.3 /シャッタースピード:4秒 / ISO400

F6.3 /シャッタースピード:4秒 / ISO400 F11 /シャッタースピード:5秒 / ISO400

F11 /シャッタースピード:5秒 / ISO400 F11/シャッタースピード:5秒 / ISO400

F11/シャッタースピード:5秒 / ISO400

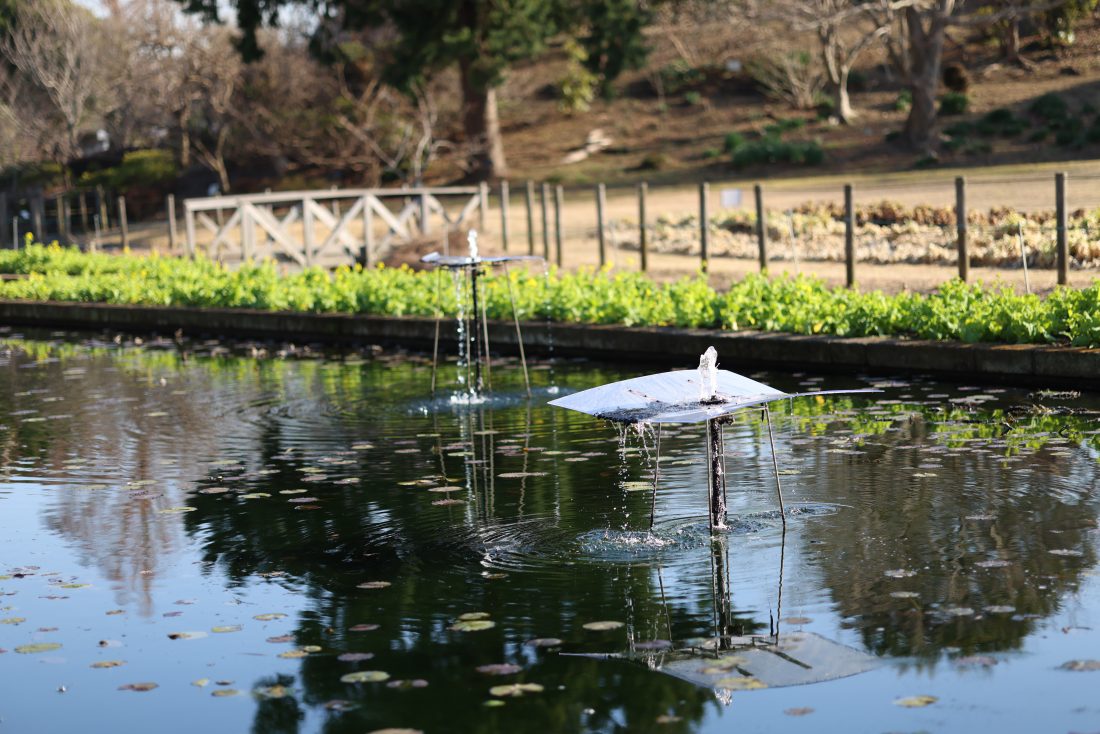

ライブND使用 F4.5 /シャッタースピード:2秒 / ISO400

ライブND使用 F4.5 /シャッタースピード:2秒 / ISO400 ライブND128使用 F6.3/シャッタースピード:4秒 / ISO400

ライブND128使用 F6.3/シャッタースピード:4秒 / ISO400 ライブND使用 F6.3 /シャッタースピード:4秒 / ISO400

ライブND使用 F6.3 /シャッタースピード:4秒 / ISO400

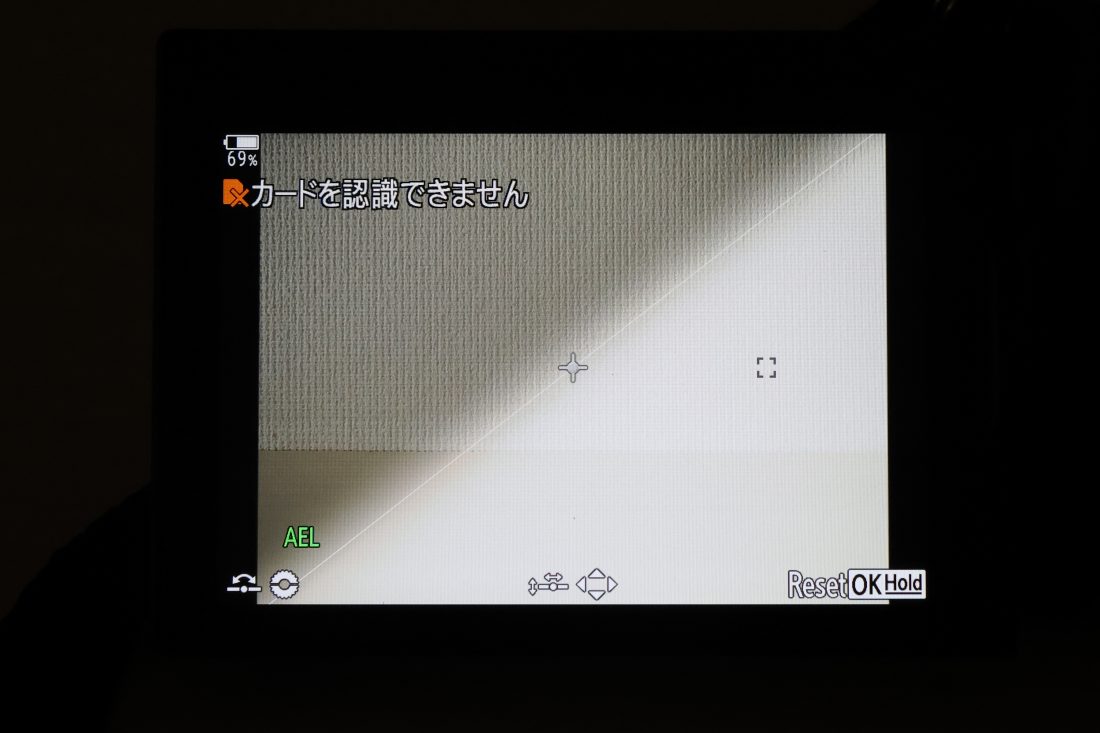

GNDなし

GNDなし GND (Soft)

GND (Soft) GND (Medium)

GND (Medium) GND (Hard)

GND (Hard) F8/シャッタースピード:3.2秒 / ISO400

F8/シャッタースピード:3.2秒 / ISO400